1. 生涯

アルフ・プリョイセンの生涯は、貧しい農村の出身から国民的文化人へと上り詰めた軌跡であり、その経験が彼の作品世界に深く反映されている。

1.1. 出生と背景

プリョイセンは1914年7月23日、ノルウェーのヘードマルク県リングサーケルにあるルドスホーグダで生まれた。彼はオーラフ・アンドレアセン(1880年 - 1959年)とユーリエ・マティアスダッテル(1879年 - 1961年)の四人兄弟の末っ子として、農村の貧しい家庭で育った。彼が育った家は「プリュセン」という小作農場(クロフト・ファーム)で、これはプロイセン王国にちなんで名付けられた。彼は「フースマン」(土地を持たない小作農)階級の出身であり、幼少期から農場で働くなど、その経験が彼の世界観に大きな影響を与えた。この背景は、彼の歌や短編小説において、ノルウェー農村の階級関係や日常生活を現実的かつ風刺的、時には厳しい視点で描く原動力となった。

1.2. 教育と初期活動

プリョイセンは正規の教育を受ける機会が少なかったにもかかわらず、幼少期から豊かな空想力と歌唱力を持ち合わせていた。彼は地元の農村の祭りなどで自作の歌を披露し、人々を喜ばせた。1942年から1945年には、ノルウェー応用科学学校の見習いとして、年次学生レビューでコピーライターや俳優を務めた。1947年にはNRK(ノルウェー放送協会)と関わりを持ち、レコーディングデビューを果たした。これを機に、彼は急速に国民的な有名人となり、1946年からはNRKのラジオ番組「子どもの時間」で子供たちに歌を歌い、語りかけることで人気を博した。

2. 主な活動と作品

アルフ・プリョイセンは作家、音楽家、放送作家として多岐にわたるキャリアを築き、様々なメディアを通じてノルウェー文化に貢献した。

2.1. 文学作品

プリョイセンは1945年に短編集『Dørstokken heme, Hedmarksfortellingerドアストッケン・ヘーメ、ヘーマルク物語ノルウェー語』で作家デビューを果たした。彼の唯一の小説である『Trost i taklampaトロスト・イ・タクラムパノルウェー語』(1950年)は、書籍としても演劇としても成功を収め、後に映画化やミュージカル化もされた。彼の著作の大部分は短編小説で構成されており、その多くが子供向けに書かれた。また、1954年から死去するまで、新聞『アルバイダーブラーデット』に寄稿した。

2.1.1. 「スプーンおばさん」シリーズ

「スプーンおばさん」(Teskjekjerringaテスケシェシェリンガノルウェー語)シリーズは、プリョイセンの最も愛された代表作である。このシリーズは元々ラジオ番組のために作られ、最初の物語は雑誌『クーペラトーレン』に掲載された。1956年に最初の書籍が出版され、翌年にはノルウェー語版も刊行された。英語版は1959年に出版された。

スプーンおばさんはごく普通のおばさんだが、時折(必要もないのに)身体がティースプーンくらいの大きさに小さくなってしまうという特徴を持つ。小さくなった時には動物と会話ができるようになり、幻想的な冒険を繰り広げる。日本の児童文学評論家である神宮輝夫は、「日常的なものが別な色合いをおびて感じられる点に、この空想物語の独創性がある」と評価している。また、民話との親和性や、小さくなることで動物と意思疎通ができる点が北欧伝説の妖精と同質視される分析もなされている。

このシリーズは世界18言語に翻訳され、国際的な成功を収めた。特に、ペンギン・ブックスの古典シリーズにも収録された。メディアへの翻案も多く、1967年からはスウェーデンでテレビシリーズが放送され、日本ではNHKにより1983年に130話からなるテレビアニメシリーズが制作・放映された。

挿絵はノルウェー版ではボルグヒル・ルーが、スウェーデン版ではビョーン・ベルイが担当し、英語版や日本語版ではビョーン・ベルイの挿絵が使用されている。

「スプーンおばさん」シリーズの主な作品は以下の通りである。

- 1960年 - 『Teskjekjerringa på nye eventyrティースプーンおばさんのあたらしい冒険ノルウェー語』

- 1965年 - 『Teskjekjerringa i eventyrskauenおとぎの森のティースプーンおばさんノルウェー語』

- 1967年 - 『Teskjekjerringa på campingスプーンおばさんのゆかいな旅ノルウェー語』

- 1970年 - 『Teskjekjerringa på julehandelテスケシェシェリンガ・ポー・ユーレハンデルノルウェー語』

- 1989年 - 『Teskjekjerringa på blåbærturテスケシェシェリンガ・ポー・ブローベルトゥールノルウェー語』

- 1990年 - 『Teskjekjerringa og elgenテスケシェシェリンガ・オグ・エルゲンノルウェー語』

- 1991年 - 『Teskjekjerringa og den skjulte skattenテスケシェシェリンガ・オグ・デン・シュルテ・スカッテンノルウェー語』

- 1992年 - 『Teskjekjerringa på basarテスケシェシェリンガ・ポー・バサールノルウェー語』

2.1.2. その他の文学作品と翻訳

プリョイセンのその他の主要な文学作品には以下のようなものがある。

- 『Dørstokken heme, Hedmarksfortellingerドアストッケン・ヘーメ、ヘーマルク物語ノルウェー語』(1945年)

- 『Trost i taklampaトロスト・イ・タクラムパノルウェー語』(1950年)

- 『Utpå livets veiウートポー・リーヴェッツ・ヴェイノルウェー語』(1952年)

- 『Matja Madonnaマチャ・マドンナノルウェー語』(1955年)

- 『Kjærlighet på rundpinneチェールリヘート・ポー・ルンピンネノルウェー語』(1958年)

- 『Muntre minner fra Hedemarkenムントレ・ミンネル・フラ・ヘーマルケンノルウェー語』(1959年)

- 『Det var da det og itte nåデト・ヴァー・ダー・デト・オグ・イッテ・ノーノルウェー語』(1971年)

日本語に翻訳された作品には以下のものがある。

- 『しあわせのテントウムシ』(1979年、岩波書店) - 1959年刊行の原書の短編9作品のうち6作品を翻訳。挿絵はニルス・アース。

- 『10までかぞえられるこやぎ』(1991年、福音館書店) - 原題は『Geitekillingen som kunne telle til tiゲイテキリンゲン・ソム・クンネ・テッレ・ティル・ティノルウェー語』。林明子の挿絵版。

- 『10までかずをかぞえたこやぎ』(2015年、ワールドライブラリー) - 上記作品の別訳版。ヴィヴィアン・ザール・オルセンの挿絵版。

- 「だめといわれてひっこむな」 - ストーリーテリング(素話)に使える作品として紹介され、『母の友』(1964年3月号)や『おはなしのろうそく』シリーズ(東京子ども図書館編)に収録されている。

2.2. 音楽活動

プリョイセンは作曲家および歌手としても活躍した。彼の歌の多くは、彼が育った農村環境を舞台にしており、その中で庶民の生活が描かれている。

1950年代から1960年代にかけて、『Husmannspolkaフースマンスポルカノルウェー語』、『Tango for toタンゴ・フォー・トーノルウェー語』、『Lillebrors viseリレブロールス・ヴィーセノルウェー語』、『Du ska få en dag i måråドゥ・スカ・フォ・エン・ダーグ・イ・モーローノルウェー語』、『Julekveldsvisユーレクヴェルズヴィスノルウェー語』、『Jørgen Hattemakerヨーゲン・ハッテマーケルノルウェー語』、『Musevisaムーセヴィーサノルウェー語』、そして『Romjulsdrømロムユルスドレムノルウェー語』といった曲が大ヒットし、彼は絶大な人気を博した。彼はまた、1950年代から1960年代にかけてラジオやテレビ番組に頻繁に出演し、その音楽的才能を披露した。作家として名を成した後も、自作の歌謡曲を制作し続け、各地で民謡を歌い回った。

3. 思想と文学世界

プリョイセンの作品は、彼自身の生い立ちである「フースマン」(土地を持たない小作農)階級の経験に深く根ざしている。彼の物語や歌のほとんどは、彼が育った農村の村に似た環境を舞台としている。彼はノルウェー農村における階級関係や日常生活を、現実的かつ風刺的、時には厳しい筆致で描写した。

彼の作品に見られる中心的なテーマは、農村生活、階級関係、そして社会観察である。プリョイセンは庶民の生活に深い共感を示し、その視点から社会を洞察した。彼の作品は、空想的な要素(「スプーンおばさん」シリーズに見られるような)と、日常的な現実を織り交ぜることで、読者に新たな視点を提供した。彼は、貧しい人々や社会の周縁にいる人々の声に耳を傾け、彼らの喜びや苦しみ、そしてささやかな抵抗を作品に昇華させた。この庶民への深い理解と共感が、彼の作品が時代を超えて愛され続ける理由の一つとなっている。

4. 私生活

アルフ・プリョイセンは1948年にエルセ・ストールハウグ(1916年 - 2015年)と結婚した。彼らには2人の子供がいた。娘のエリン・ユーリエは1949年に、息子のアルフ・ケティルは1951年に生まれた。

彼の生涯については、娘のエリン・プリョイセンの著書をはじめ、ヘルゲ・ハーゲンとダーグ・ソルベルグによる共著、そしてオーヴェ・ロースバックによる伝記など、複数の書籍が書かれている。

5. セクシュアリティと社会的議論

アルフ・プリョイセンのセクシュアリティについては、彼の死後に公にされ、社会的な議論を巻き起こした。

オーヴェ・ロースバックは1992年に出版したプリョイセンの伝記、およびその後の『ダーブラデット』紙の記事で、複数の情報源がプリョイセンが1960年代に自身の両性愛について語っていたことを確認したと述べた。

2007年には雑誌『サムティーデン』に掲載された『ダーブラデット』紙のインタビューで、ゲイ活動家のカーレン=クリスティーン・フリーレが、プリョイセンが彼女に男性への愛情と「二重の生活」について打ち明けていたことを確認した。これに対し、『ダーブラデット』の編集者クヌート・オーラヴ・オーモースは、その後の議論が同性愛や両性愛に対する複雑な感情を露呈したとコメントした。1967年には、プリョイセン、エリサベト・グランネマン、カーレン=クリスティーン・フリーレがオスロで会談していたことも知られている。

クヌート・イメルスランド、オーラヴ・アンドレ・マヌム、ブリット・アンデルセンらの研究者たちも、プリョイセンの「異質性」や「ホモ文学的伝統」について論じている。これらの情報公開は、プリョイセンに対する世間の認識に影響を与え、彼の作品と生涯を巡る新たな論争を引き起こした。

6. 死

アルフ・プリョイセンは1970年11月23日、癌により56歳で死去した。彼の遺体はオスロのヴァール・フレルセルス墓地に埋葬された。

7. 評価と影響

アルフ・プリョイセンは、20世紀後半のノルウェー文化において最も重要な人物の一人として、文学、音楽、テレビ、ラジオなど多岐にわたる分野で顕著な貢献を果たした。彼の作品は、その独創性、民話との親和性、そして庶民への深い共感によって高く評価され、ノルウェー文化に永続的な影響を与え続けている。

7.1. 肯定的な評価

プリョイセンの作品は、その普遍的なテーマと親しみやすい語り口によって、幅広い世代に愛されている。特に、彼の子供向け作品は、子供たちの想像力を育む上で重要な役割を果たした。彼の歌はノルウェーの国民的歌謡として親しまれ、多くの人々の心に深く刻まれている。彼は、ノルウェーの文化遺産を豊かにした功績が認められ、1970年にはノルウェー文化評議会名誉賞(Norsk kulturråds æresprisノルスク・クルトゥールロース・エーレスプリースノルウェー語)を受賞した。彼の文学、音楽、そしてノルウェー文化全体における影響は計り知れない。

7.2. 批判と論争

プリョイセンの作品や生涯に関して提起された批判的な視点や社会的な論争は比較的少ないが、彼のセクシュアリティに関する情報公開は、一時的に世間の注目を集めた。この議論は、当時のノルウェー社会における同性愛や両性愛に対する複雑な感情を浮き彫りにした。しかし、これらの論争が彼の芸術的功績や文化的影響を大きく損なうことはなく、むしろ彼の人物像に多面的な光を当てる結果となった。

8. 記念と遺産

アルフ・プリョイセンの遺産は、彼の作品だけでなく、彼を記念して設立された文化施設や継続的な研究、記念事業によっても継承されている。

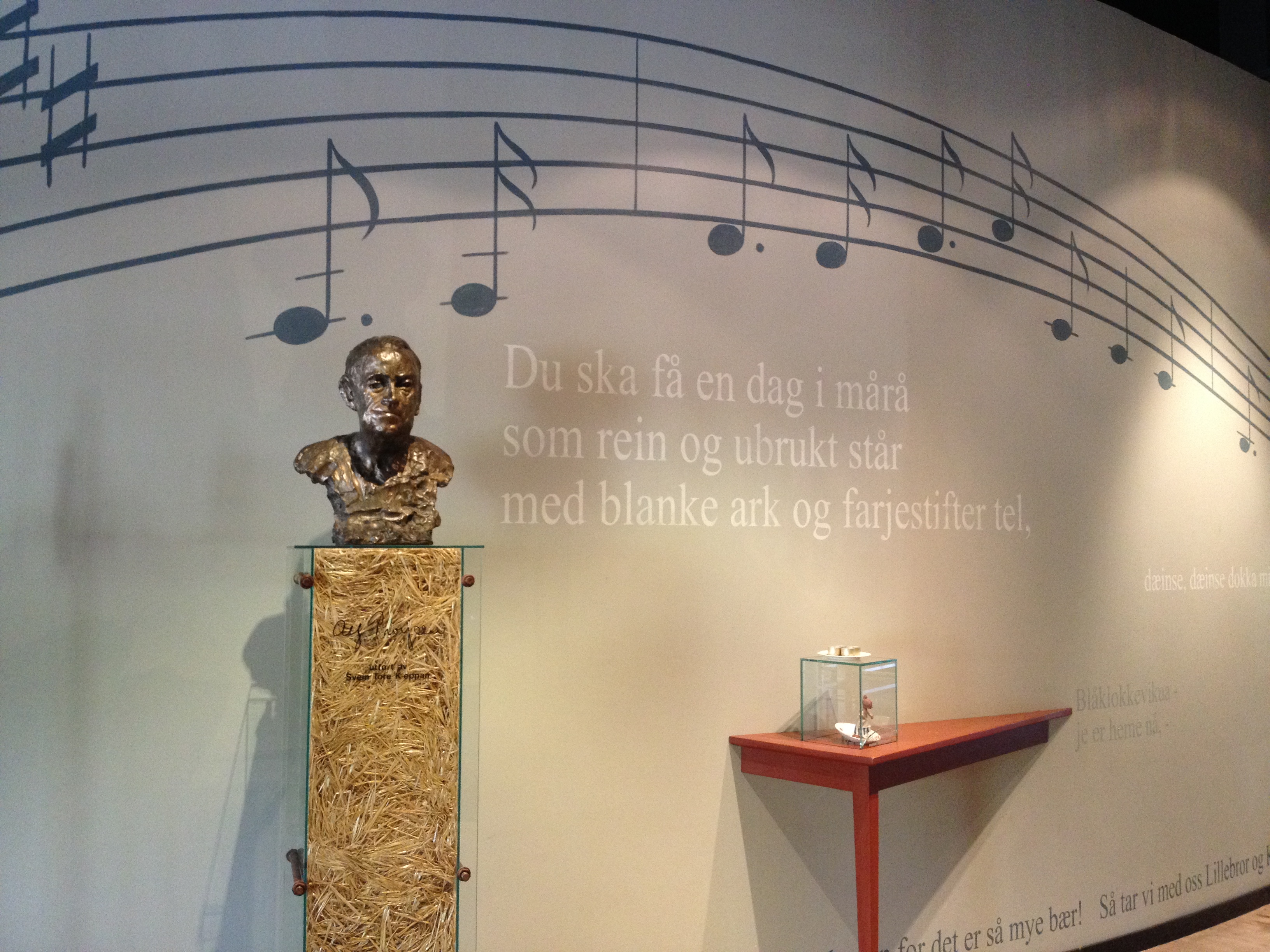

8.1. プリュセンハウス

プリュセンハウス(Prøysenhusetプリュセンハウスノルウェー語)は、アルフ・プリョイセンに捧げられた文化センター兼博物館であり、彼の故郷であるリングサーケルのルドスホーグダに位置している。この施設は、彼の人生とキャリアを伝える常設展示を主軸とし、講堂、ギフトショップ、カフェ、遊び場を備えている。

プリュセンハウスは、建築・エンジニアリング事務所スノヘッタによって設計された。2014年7月、プリョイセン生誕100周年を記念して、実業家で投資家のアーサー・ブシャートからの寄付と地元企業の資金提供により、リングサーケル市への贈り物として設立された。現在、このセンターはリングサーケル市文化局の一部門として運営されており、彼の遺産を後世に伝える重要な役割を担っている。