1. 概要

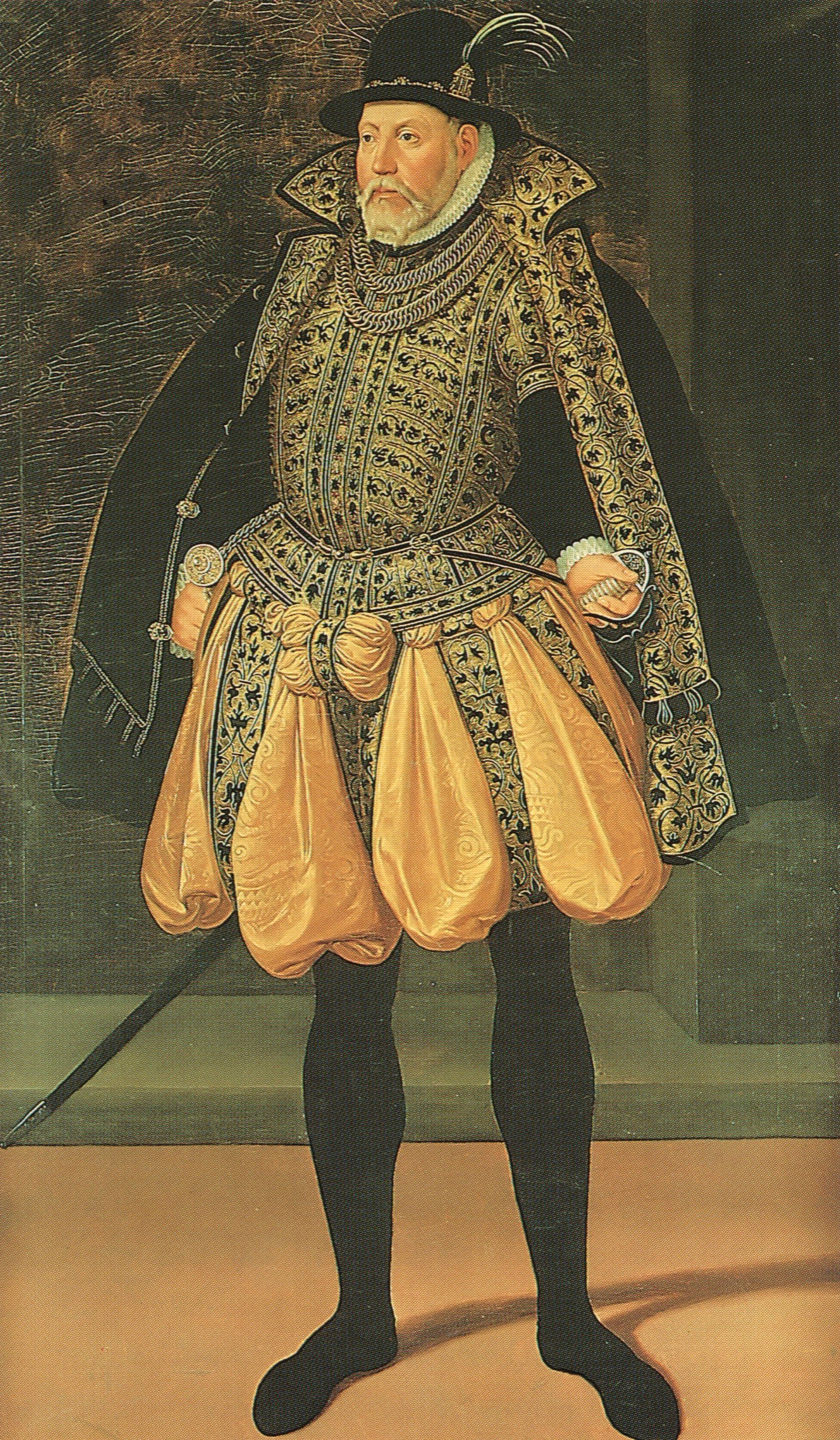

メクレンブルク=ギュストロー公ウルリヒ3世(Ulrich III., Herzog zu Mecklenburgウルリヒ3世ドイツ語、1527年3月5日 - 1603年3月14日)は、1555年から1603年までメクレンブルク=ギュストロー公を務めました。シュヴェリーン教区の管理者としては「ウルリヒ1世」と呼ばれますが、メクレンブルク公としては一族全体で数えて「ウルリヒ3世」とされています。

ウルリヒ3世は、単なる貴族ではなく、普遍的な教育を受けた近代的な君主像を体現しました。彼は敬虔なルター派の信者であり、その信仰を統治の基盤としながらも、教義上の争いを大学の領域に限定し、教会では確立された科学的見解を適用するなど、冷静で思慮深い姿勢を貫きました。彼の治世は、公領の財政を健全化し、多額の財産を残すという経済的な成功によって特徴づけられました。

内政においては、マルティン・ルターの『世俗的権威について』の教えに深く影響を受け、国民の共通利益に奉仕することを君主の第一の務めと見なしました。教会や司法、行政において厳格な法執行を行い、数多くの法的紛争を個人的に解決するために奔走しました。また、彼の死の直前に発行され、君主制の終焉まで有効であった改訂教会令は、その統治における大きな功績の一つです。

外交面では、生涯にわたり戦争を回避するという慎重な政策を貫き、宗教戦争にも加わりませんでした。彼はルター派の統一運動を支持し、アウクスブルク信仰告白や和協信条の推進に貢献しました。また、デンマークやホルシュタインの君主間の争いにおいて重要な調停者としての役割を果たし、1594年にはニーダーザクセン・クライスの最高責任者として、差し迫るトルコの脅威に対し軍事的・財政的支援を組織しました。

学術と文化の分野においても、彼はティコ・ブラーエやダーフィト・キュートレウスといった同時代の科学者と交流し、ハインリヒ・ランツァウやヨハネス・カーゼリウスのような人文主義者たちと文通を交わすなど、知識人としての側面も持ち合わせていました。彼の娘ゾフィーを通じて、デンマークのクリスチャン4世やイングランドのチャールズ1世といった主要なヨーロッパ王家と血統的な繋がりを持つに至り、その影響は後世にまで及びました。ウルリヒ3世は、メクレンブルク家で最も重要な君主の一人として、その賢明で効果的な統治、そして平和と学術を重んじた姿勢により、高く評価されています。

2. 生涯

ウルリヒ3世の誕生から教育、メクレンブルク=ギュストロー公爵としての地位を継承し、統治を開始するまでの過程は、彼の後の統治を形成する上で重要な時期でした。

2.1. 幼少期と教育

ウルリヒ3世は、1527年3月5日にシュヴェリーンで、メクレンブルク公アルブレヒト7世とブランデンブルクのアンナの三男として生まれました。父アルブレヒト7世がデンマークの伯爵戦争に関与したことで公領は完全に債務超過に陥り、父の死後、兄のヨハン・アルブレヒト1世がこの財政難の公領の統治を引き継ぎました。ウルリヒ自身も、次兄ゲオルク(1552年没)と共に皇帝から公領の統治を委ねられました。

ウルリヒは12歳で教育を受けるためにバイエルン宮廷を訪れました。1539年にはインゴルシュタット大学でフィリップス・ルドルフ・ツー・ヘルベン=シュリューベンと共に神学と法学を学びました。大学の学生仲間には、同年代のバイエルン公アルブレヒト5世もいました。父アルブレヒト7世の死後、ウルリヒは当初統治への参加を控えていました。彼はビュッツォーに居を構え、1550年に従兄弟のマグヌス3世の後を継いでシュヴェリーン司教座の管理者となりました。1556年2月15日には、マグヌス3世の未亡人であるエリザベトと結婚しました。エリザベトはデンマーク王フレゼリク1世の娘であり、ウルリヒの母方の祖母エリザベト・ア・ダンマーク(デンマーク王ヨハネの娘)とはいとこ同士にあたる関係でした。聖堂参事会による選挙は1550年3月26日にヴィスマールのドミニコ会系の修道院で行われ、別の候補者ハインリヒ・ゲオルクによる脅迫があったにもかかわらず、ウルリヒは全会一致で選出されました。翌日、ウルリヒはシュヴェリーンの司教補佐マグヌス・ハラルドソンから管理者として任ぜられました。

エリザベトの死後、ウルリヒはポメラニア公フィリップ1世の娘アンナと再婚しました。

2.2. 公爵領の継承と統治開始

伯父であるメクレンブルク公ハインリヒ5世(1503年 - 1552年)の死後、ウルリヒの兄ヨハン・アルブレヒト1世は、借金返済をほとんど行わず、シュマルカルデン戦争後の1552年のいわゆる諸侯戦争への参加や、芸術と科学への多大な支援により、かえって借金を増大させました。このため、ウルリヒは契約に従って統治への参加を主張しました。激しい相続争いが発生しましたが、1556年にブランデンブルク選帝侯ヨアヒム2世の「ルッピン裁決」により決着しました。

1555年2月17日、ウルリヒは兄ヨハン・アルブレヒト1世の共同統治者として、分割されたメクレンブルク=ギュストロー公爵領を継承しました。彼はボイツェンブルク、ヴァルスミューレン、シュヴェリーンの半分、グレーヴェスミューレン、メクレンブルク、シュヴァーン、ギュストローの半分、グノイエン、シュターヴェンハーゲン、シュタルガルトの半分、フェルトベルク、ヴェーゼンベルク、レーデンハーゲンの半分、プラウ、グラーボウ、ゴルローゼンを受け取りました。1556年には、対立していた兄弟間でシュヴェリーンの半分とギュストローの半分を交換したため、ウルリヒはギュストローを本拠地として統治し、ヨハン・アルブレヒト1世はシュヴェリーンを本拠地としました。さらに、いくつかの世俗化された修道院、具体的にはエルデナ、ノイクロスター、ダルグン、ブローダ、ドーベランの半分がウルリヒの管轄下に入りました。公領の分割は、それぞれの領地がおよそ170万ギルダーの価値を持つように決められましたが、同時にまるでチェス盤のように細分化されたため、公爵兄弟は共同統治を維持せざるを得ませんでした。兄の死後(1576年)、ウルリヒは1576年から1585年まで兄の息子ヨハン7世の、そしてその後1603年までは兄の孫アドルフ・フリードリヒ1世の後見人を務めました。ウルリヒは、多額の負債を負った兄のシュヴェリーン家から、ブコウ、ノイカレン、イヴェナック、およびヴレーデンハーゲンの半分を担保として手に入れ、自領としました。

ウルリヒは本邸としてギュストロー城を建設しました。また、別邸として、シュタルガルト城、ノイブランデンブルク宮廷、ダルグン城、ドーベラン城、ビュッツォー城がありました。1582年には、メクレンブルク公として最後のアウクスブルクの帝国議会に向けて、多くの側近と共に旅を挙行しました。

3. 統治と業績

ウルリヒ3世の統治は、その近代的な君主像と敬虔なルター派としての側面、そして財政手腕と学術・文化への貢献によって特徴づけられます。

3.1. 統治理念と財政運営

ウルリヒは、普遍的な教育を受けた同時代の君主の典型であり、メクレンブルク家で最も重要な君主の一人となりました。彼の冷静で思慮深く、そして勤勉な性格は、その統治に大いに貢献しました。彼は公領の半分をほぼ無借金で維持することに成功し、死後には約20万ギルダーという多額の財産を残しました。この財政的成功は、彼の統治の賢明さを示す顕著な例です。

3.2. 学術・文化への貢献

ウルリヒ3世は、科学的言論に積極的に参加し、著名な天文学者ティコ・ブラーエやダーフィト・キュートレウスと交流しました。また、人文主義者であるハインリヒ・ランツァウやヨハネス・カーゼリウスとも文通を交わしました。これは、彼の学術への深い関心と、同時代の知識人との繋がりを物語っています。

4. 政策と外交

ウルリヒ3世の内政・外交政策は、彼の敬虔なルター派信仰と公共の利益への注力に根ざしていました。彼は慎重な外交政策と紛争調停への貢献を通じて、国際的な役割を果たしました。

4.1. 内政と教会関連の事績

ウルリヒは、公共の利益に特に注意を払い、マルティン・ルターの論文『世俗的権威について』の中にそのための教えを見出しました。ルターの教えによれば、君主は自らの利益のためであるかのように国民の共通利益に奉仕すべきであり、そうしない国は神罰にさらされるとされていました。ウルリヒは、メクレンブルク公領をそのような危険から守るために、教会や司法、行政において、単に書類で命令するだけでなく、厳格かつ粘り強く命令の多くが遵守されるように努めました。

彼は、ルター派の国家理論を背景に、徹底して領地の利益を考慮し、領内で起こった多くの法的紛争を個人的に解決し、多くの訴訟について首相や他の法律家と毎日何時間も相談しました。しかし、ウルリヒはあらゆる配慮と監督を行ったにもかかわらず、小氷期の気候変動による影響を防ぐことはできませんでした。1570年代以降、メクレンブルクにおける不作の増加、特に1597年から1598年の飢餓を、ウルリヒは天罰として理解し、同時に領内をさらに良くするための動機としても捉えました。特筆すべき功績として、ウルリヒの死の直前に出版された改訂教会令があり、これは彼の死後も君主制の終焉まで有効でした。

4.2. 外交政策と国際的役割

ウルリヒの外交政策も慎重に遂行されました。彼は権力を握ってから死ぬまで、一度も戦争をしませんでした。宗教戦争においても、勝利の見込みが低いと判断したため、シュマルカルデン戦争や1552年の遠征には参加しませんでした。彼は敬虔なルター派であり、この教義が聖書によってしっかりと確立されていると信じていましたが、同時にあらゆる種類の熱狂的な宗教者を嫌っていました。ウルリヒは教義上の論争を大学に限定しようとし、大学を議論の場としました。領内の教会では、確立された科学的見解が適用されました。

彼は従兄弟であるザクセン選帝侯アウグストの指導の下、帝国に忠実なルター派を支持し、1577年の和協信条と1580年の和協信条書に関する運動を支持しました。彼は甥のヨハン7世とジギスムント・アウグストの後見人としても両方の文書に署名しましたが、それは彼らが分裂ではなく統一のための仕事であると理解していたからです。

ウルリヒは法律を遵守していたため、数多くの調停にも関与しました。特に、従兄弟であるザクセン選帝侯アウグストとデンマーク王フレゼリク2世、そしてシュレースヴィヒ=ホルシュタイン=ゾンダーブルク公ハンスおよびシュレースヴィヒ=ホルシュタイン=ゴットルプ公アドルフとの間を仲介し、彼らとも良好な関係を築きました。1588年には、義弟であるシュレースヴィヒ=ホルシュタイン=ゴットルプ公アドルフの後を継いでニーダーザクセン・クライスの連隊長に就任し、さらなる名声を得ました。1594年にはニーダーザクセン・クライスの最高責任者として、差し迫ったトルコ侵攻に対して軍事的および財政的支援を組織し、長らく帝国諸侯議会の中心人物でした。

1598年には、スコットランド王ジェームズ6世がイングランド女王エリザベス1世の王位継承権を確保しようと画策した際、ウルリヒは慎重ながらも支持の書簡を送っています。彼はエリザベスがジェームズを後継者として指名すべきだと助言し、具体的な軍事援助の約束には積極的ではありませんでした。

5. 私生活

ウルリヒ3世の私生活は、二度の結婚とそこから生まれた子女によって特徴づけられます。

5.1. 結婚と子女

1556年2月15日、ウルリヒは従兄弟マグヌス3世の未亡人であるエリザベト・ア・ダンマークと結婚しました。エリザベトはデンマーク王フレゼリク1世の娘でした。この結婚から生まれた一人娘のゾフィーは、デンマーク王フレゼリク2世と結婚しました。この結婚により、ウルリヒは後にデンマーク王となるクリスチャン4世の祖父となり、さらにイングランド王チャールズ1世の曾祖父となるなど、主要なヨーロッパ王家との血統的繋がりを築きました。ゾフィーとフレゼリク2世の間には、祖父ウルリヒにちなんで名付けられたウルリク王子も生まれ、このウルリクも祖父の跡を継いでシュヴェリーン修道院の管理者となりました。さらに、クリスチャン4世の息子もウルリクと名付けられ、シュヴェリーン修道院の管理者となりました。

ウルリヒは、ポメラニア公フィリップ1世とマリア・フォン・ザクセンの娘であるアンナ・フォン・ポンメルン(1554年 - 1626年)と二度目の結婚をしましたが、この結婚では子供は生まれませんでした。

6. 死と埋葬

ウルリヒ3世は1603年3月14日にギュストローで死去しました。彼の遺体は、死去から約1か月後の同年4月14日、ギュストローが経験した中で最も壮麗な葬儀をもって大聖堂に埋葬されました。この葬儀には多くの高貴な領主や民衆が集まり、ルカス・バックマイスター博士により説教が執り行われました。彼の墓碑は、フィリップ・ブランディンによって造営が始められ、クラウス・ミドウによって完成されました。

歴史家ヴィッケ・ショルラーは、その年代記に次のように記しています。「1603年3月14日、非常に称賛に値する諸侯であり領主であったメクレンブルク公ウルリヒがギュストローで死去した。そして公の遺体は4月14日、大規模な葬儀と多くの高貴な領主や民衆の集まる中で地下墓地に錫の棺に入れられ埋葬された。葬儀の説教者はルーカス・バックマイスター博士により執り行われた。」

7. 遺産と歴史的評価

ウルリヒ3世の統治は、メクレンブルク公領に多大な貢献をもたらし、その遺産はヨーロッパの王家にも影響を与えました。

7.1. 貢献と肯定的評価

ウルリヒ3世は、メクレンブルク家における最も重要な君主の一人として評価されています。彼は賢明で効果的な統治者として、公領の財政を健全化し、多額の財産を残すことに成功しました。彼の慎重な外交政策と戦争回避の姿勢は、領民に平和と安定をもたらしました。また、学術と文化の庇護者としても知られ、同時代の主要な知識人たちとの交流を通じて、知的な進歩を奨励しました。彼の公共の利益への深い配慮と、法を厳格に施行する姿勢は、ルター派の統治理念を実践する模範として見なされています。これらの貢献により、彼は後世にわたり称賛される統治者となりました。

7.2. ヨーロッパ王家への影響

ウルリヒ3世の唯一の子女である娘ゾフィーは、デンマーク王フレゼリク2世と結婚しました。この結婚を通じて、ウルリヒはデンマークのクリスチャン4世の祖父となり、さらにイングランドのチャールズ1世の曾祖父となるなど、ヨーロッパの主要な王家と血統的な繋がりを持つに至りました。この繋がりは、メクレンブルク家が北ヨーロッパの政治地図において間接的ではあるものの重要な役割を果たす上で、彼の存在が不可欠であったことを示しています。彼の血統は、北ヨーロッパの王室に広がり、その後の歴史において多大な影響を与えました。