1. 概要

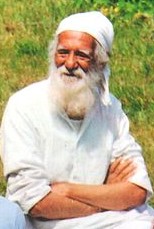

スンダルラル・バフグナ(Sunderlal Bahugunaスンダルラル・バフグナ英語、सुन्दरलाल बहुगुणाスンダルラル・バフグナサンスクリット、1927年1月9日 - 2021年5月21日)は、インドの著名な環境活動家であり、ガンディー主義の実践者でした。彼は、ヒマラヤの森林保護を目的としたチプコ運動の主要な指導者として知られ、また1980年代から2004年初頭にかけてはテヘリダム建設反対運動を主導しました。バフグナの活動は、初期の社会活動から始まり、ガンディーの非暴力(サティヤーグラハ)の哲学を深く取り入れ、環境保護と社会正義を結びつけることに生涯を捧げました。彼は「エコロジーは永久経済である」というスローガンを提唱し、ヒマラヤの脆弱な生態系と地域住民の生活を守るために広範な影響を与えました。

2. 初期生い立ちと背景

スンダルラル・バフグナは、現在のウッタラカンド州テヘリ近郊のマロダ村で生まれました。彼は、自身の祖先が800年前にベンガルからテヘリに移住してきたバンディョパディヤという姓を持つと語っていました。

2.1. 幼少期と教育

バフグナは13歳という若さで社会活動を開始しました。彼は非暴力のメッセージを広めていた国家主義者、シュリ・デヴ・スーマンの指導の下で活動しました。独立時にはウッタル・プラデーシュ州のインド国民会議に所属していました。

2.2. 初期活動

バフグナは1947年以前から植民地支配に対する民衆の動員に携わっていました。また、彼は不可触民制度に反対する闘争にも参加し、1965年から1970年にかけては、禁酒運動を展開し、山岳地帯の女性たちを組織しました。これらの初期の活動は、彼の後の環境保護運動における社会正義への深いコミットメントの基礎を築きました。

3. 哲学と理念

バフグナは、マハトマ・ガンディーの非暴力(サティヤーグラハ)の哲学を深く受け入れ、生涯を通じてその原則を実践しました。彼の人生は、ガンディー主義の思想に強く触発されていました。

3.1. ガンディー主義の実践

バフグナは、妻であるヴィマラと結婚する際、農村部に住み、村にアシュラム(精神修養の場)を設立するという条件を設けました。これは、彼がガンディーの思想に基づき、質素な生活と地域社会への奉仕を重視していたことを示しています。ガンディーに触発された彼は、ヒマラヤの森林や丘陵地帯を徒歩で4700 km以上踏破し、大規模な開発プロジェクトがヒマラヤの脆弱な生態系に与える損害や、それに伴う村々の社会生活の悪化を目の当たりにしました。この経験は、彼の後の環境保護活動の原動力となりました。

4. 主要な活動と功績

スンダルラル・バフグナは、インドの環境運動において数々の重要な活動を主導し、顕著な功績を残しました。

4.1. チプコ運動

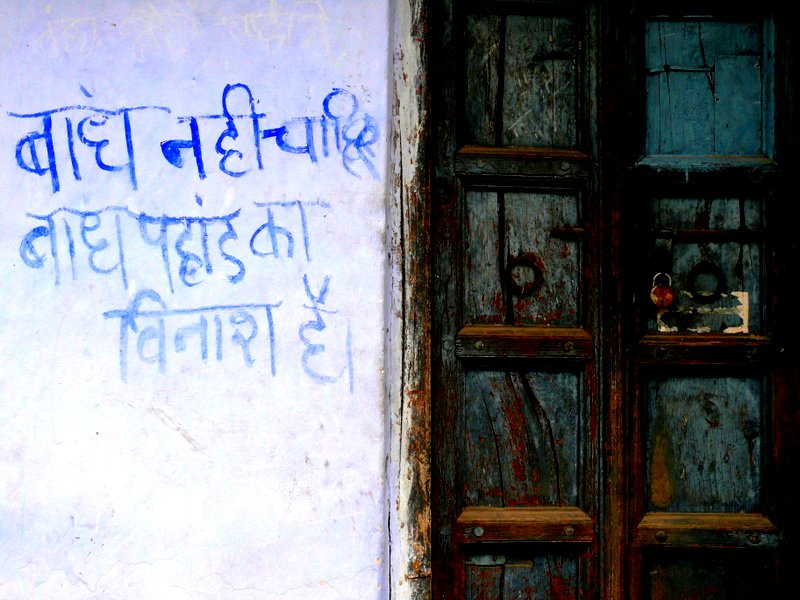

チプコ運動は、1970年代初頭にウッタラカンド州(当時はウッタル・プラデーシュ州の一部)で、森林業者による樹木の伐採から木々を守ろうとする村人たちの自発的な行動から始まりました。「チプコ」はヒンディー語で「抱きつく」という意味で、木こりが木を伐採しようとすると、人々が木に抱きついて守ろうとしたことからこの名前がつけられました。

バフグナのチプコ運動、ひいては環境保護運動全体への特筆すべき貢献の一つは、「エコロジーは永久経済である」というチプコのスローガンを考案したことです。彼は1981年から1983年にかけて、村々を巡りながら運動への支持を集めるため、5000 kmに及ぶヒマラヤ横断行進を行い、運動を広く知らしめるのに貢献しました。この活動を通じて、彼は当時のインド首相インディラ・ガンディーとの面会を果たし、この会談が1980年にガンディーが緑の樹木の伐採を15年間禁止するという決定につながったとされています。彼はまた、運動の先駆者の一人であるガウラ・デーヴィとも密接な関係がありました。チプコ運動のアイデアは、バフグナと彼の妻ヴィマラによって提案されたものでした。

4.2. テヘリダム反対運動

バフグナは、数十年にわたるテヘリダム建設反対運動において主要な役割を果たしました。彼はサティヤーグラハの手法を用い、抗議の意思を示すため、バギーラティー川のほとりで繰り返しハンガー・ストライキを行いました。1995年には、当時の首相P・V・ナラシンハ・ラオからダムの生態学的影響に関する調査委員会の設置の確約を受け、45日間の断食を中止しました。その後、H・D・デーヴェ・ガウダ首相の在任中には、ラージ・ガートのガンディー記念碑で74日間にわたる長期の断食を行いました。デーヴェ・ガウダ首相はプロジェクトの見直しを個人的に約束しました。しかし、最高裁判所で10年以上にわたる訴訟が続いたにもかかわらず、2001年にテヘリダムの建設作業が再開され、バフグナは2001年4月24日に逮捕されました。

最終的にダムの貯水池は2004年に貯水を開始し、2004年7月31日にバフグナはコティの新しい住居へ避難しました。その後、彼はウッタラカンド州の州都であるデヘラードゥーンに移り、妻とともにそこで暮らしました。

4.3. 社会運動とその他の活動

バフグナは、環境活動家としてだけでなく、ヒマラヤ地域の人々、特に働く女性たちの生活状況を改善するためにも尽力しました。彼は禁酒運動や、カースト差別に対する闘争にも関与し、社会正義の実現にも貢献しました。また、チプコ運動に関連する人々とともに、大規模なダム建設に反対するなど、より広範な環境問題にも取り組むようになりました。

5. 遺産と影響力

バフグナの活動は、インド国内外の他の環境運動に大きな影響を与え、ヒマラヤ地域およびインド社会全体に長期的な遺産を残しました。

5.1. 他の運動への影響

1983年9月8日、カルナータカ州の環境活動家であるパンドゥラン・ヘグデは、バフグナとチプコ運動から着想を得て、植林、モノカルチャー、森林破壊に反対する「アピコ運動」(カンナダ語でチプコ、すなわち「抱きつく」の意)を開始しました。バフグナは、アピコ運動が始まる前の1979年に、提案されていたベドティ水力発電所プロジェクトに反対する運動を支援するため、その地域を訪れていました。アピコ運動開始後、バフグナとパンドゥラン・ヘグデは南インドの多くの地域を歩き、特に生物多様性ホットスポットである西ガーツ山脈の保護など、生態系の保全を推進しました。この活動と、より広範な「西ガーツ山脈保護運動」は、1989年にこの地域での緑の伐採の一時停止措置につながりました。

5.2. 社会全体への広範な影響

バフグナは、環境活動家として、またヒマラヤの人々とインドの河川の熱心な擁護者として最もよく知られています。彼の活動は、ヒマラヤの脆弱な生態系を守るだけでなく、地域住民の生活の改善にも貢献し、インドにおける環境意識の向上と保全活動の広がりにおいて、計り知れない影響を与えました。

6. 受賞歴と評価

スンダルラル・バフグナは、その生涯にわたる環境保護活動と社会貢献に対して、国内外から多くの賞を受賞しましたが、政府からの栄誉を辞退したこともありました。

6.1. 主要な受賞歴

- 1986年: 建設的な活動に対してジャムナラル・バジャージ賞を受賞。

- 1987年: チプコ運動に対してライト・ライヴリフッド賞を受賞。

- 1989年: インド工科大学ルールキー校から社会科学の名誉博士号を授与。

- 2009年: インド政府から環境保全の功績によりパドマ・ヴィブーシャン勲章を授与。

6.2. パドマ・シュリ賞の辞退

1981年、バフグナはインド政府からパドマ・シュリ勲章の授与を提案されましたが、これを辞退しました。これは、彼の抗議にもかかわらず、政府がテヘリダムプロジェクトの中止を拒否したことに対する抗議の意思表示でした。

7. 著作活動

バフグナは、環境問題や社会問題に関する複数の書籍を執筆または共同執筆しました。

- 『[https://www.amazon.in/dp/B0BCZ2W6F5/ref=cm_sw_r_apa_i_48K8RQWGCM419TJH0T4C_0 Sundar Lal Bahuguna Sankalp ke Himalaya]』(『スンダルラル・バフグナ ヒマラヤの決意』) - マドゥ・パタクによって2013年5月に編集・出版。

- 『India's Environment: Myth & Reality』(『インドの環境:神話と現実』) - ヴァンダナ・シヴァ、メーダ・パトカルとの共著。

- 『Environmental Crisis and Humans at Risk: Priorities for action』(『環境危機と危険にさらされる人間:行動の優先事項』) - ラジーヴ・K・シンハとの共著。

- 『Bhu Prayog Men Buniyadi Parivartan Ki Or』(ヒンディー語、『土地利用における根本的変化に向けて』)

- 『Dharti Ki Pukar』(ヒンディー語、『地球の叫び』)

また、ジョージ・アルフレッド・ジェームズによる『Ecology is Permanent Economy: The Activism and Environmentalism of Sunderlal Bahuguna』(『エコロジーは永久経済:スンダルラル・バフグナの活動と環境哲学』)という書籍も彼の活動について書かれています。

8. 私生活

バフグナは、妻ヴィマラとの結婚に際し、農村部に住み、村にアシュラムを設立するという条件を設けました。これは、彼のガンディー主義的信念と、地域社会との密接な関わりを重視する生き方を象徴しています。晩年は、ウッタラカンド州の州都デヘラードゥーンで妻とともに生活しました。

9. 死去

スンダルラル・バフグナは、2021年5月21日にCOVID-19の合併症により死去しました。彼は2021年5月8日に新型コロナウイルス感染症の陽性判定を受け、入院治療を受けていました。

彼の死後、アムール社は広告で彼を追悼しました。2022年5月21日には、彼の娘であるマドゥ・パタクが、バフグナの生涯と活動に関する[https://www.amazon.in/dp/B0BCZ2W6F5/ref=cm%20sw%20r%20apa%20i%2048K8RQWGCM419TJH0T4C%200 記念冊子]を編集・出版しました。この冊子には、著名な社会活動家、作家、知識人、政治家からの寄稿が含まれており、ガワール・ヒマラヤ地域の生態学的民衆運動を理解する上でも役立つ内容となっています。彼の遺骨は、スンダルバン地域の樹木の根元に散骨されました。

10. 評価と議論

スンダルラル・バフグナは、インドの環境運動の先駆者として広く認識されており、特にヒマラヤの森林保護と大規模ダム建設への反対において、その非暴力的な抵抗と揺るぎない信念が高く評価されています。彼の提唱した「エコロジーは永久経済である」というスローガンは、環境保護が経済発展と対立するものではなく、むしろ持続可能な社会の基盤であるという思想を広く浸透させました。

彼はヒマラヤの民衆、特に働く女性たちの生活改善にも尽力し、カースト差別反対運動や禁酒運動にも関わるなど、社会正義の擁護者としての側面も持ち合わせていました。彼の活動は、インド国内外の多くの環境活動家や運動に影響を与え、特にカルナータカ州のアピコ運動は、チプコ運動から直接的な着想を得たものです。彼はヒマラヤの生態系とインドの河川の保護に生涯を捧げ、その献身はインドの環境意識を大きく変革する上で不可欠なものでした。