1. 概要

デイビッド・ギルは、精密な天体測定と天体写真術の開拓を通じて、天文学の発展に多大な貢献をした人物である。彼の業績は、太陽視差の正確な測定、恒星までの距離決定、そして大規模な星表の編纂に及び、これらの取り組みは後の天文学研究の基礎を築いた。また、彼は度量衡の物理的特性に基づく定義を提唱するなど、科学的方法論の標準化にも強い関心を示した。

2. 初期および背景

デイビッド・ギルの幼少期から天文学者としてのキャリアを歩み始めるまでの経緯、そして初期の天文学的な活動について詳述する。

2.1. 幼少期と教育

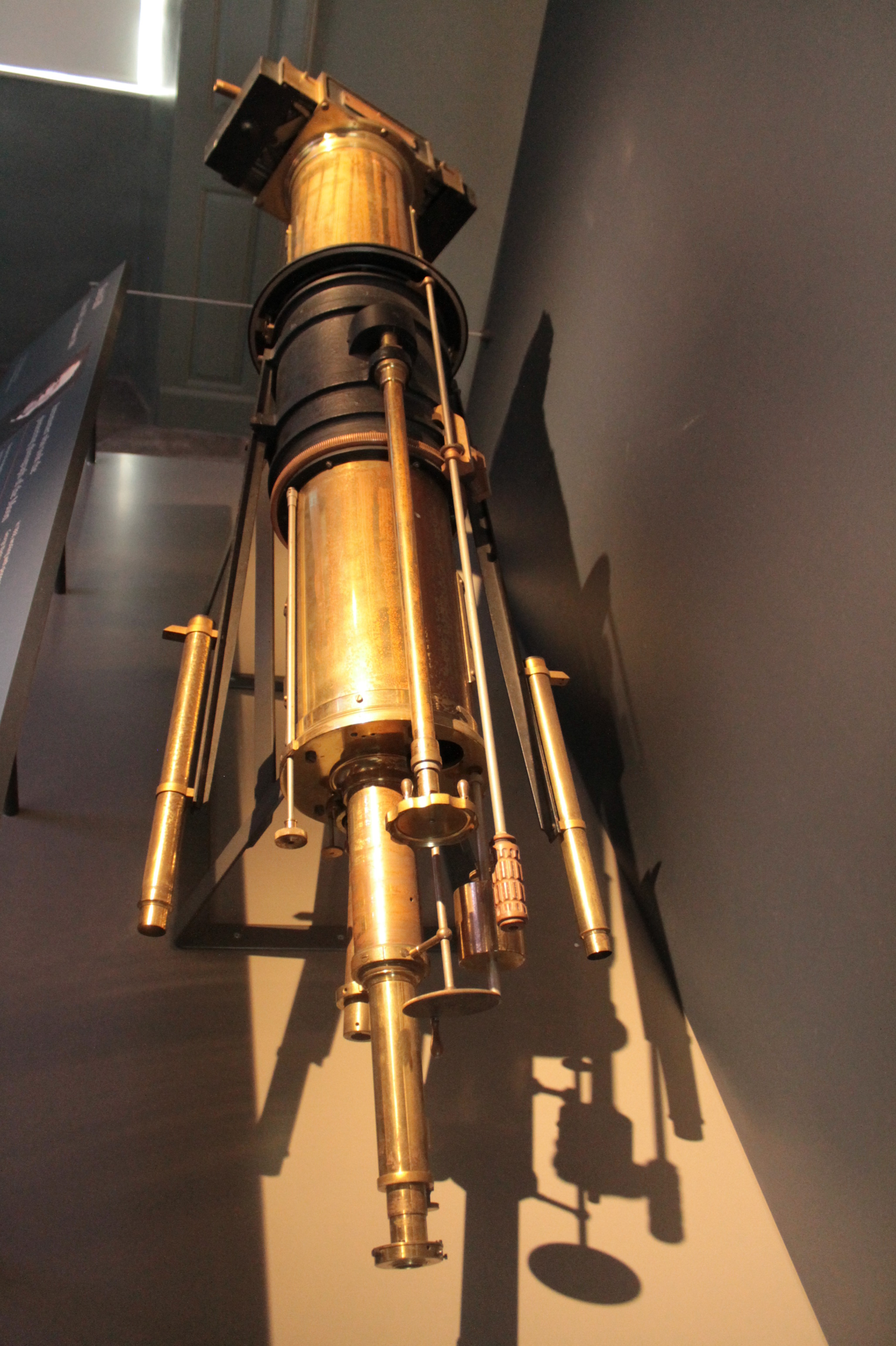

デイビッド・ギルは1843年6月12日、アバディーンのスキーン・テラス48番地で、時計職人のデイビッド・ギルとマーガレット・ミッチェル夫妻の息子として生まれた。彼はアバディーンのベルビュー・アカデミーで初等教育を受け、その後ダラー・アカデミーに進学した。アバディーン大学では2年間学び、この期間にジェイムズ・クラーク・マクスウェルやデイビッド・トムソン教授から教えを受けた。特にトムソン教授からの影響は大きく、1863年には彼ら共同で大学の時計を修理し、クロムウェル・タワー天文台に新しい機械式望遠鏡を設置した。これがギルにとって天文学への導入となった。

2.2. 初期天文学活動

大学卒業後、ギルは父親の時計製造業を継いだものの、数年後に事業を売却し、自身の関心が別の分野にあることを示した。その後、彼はアバディーンシャーのダン・エクトにあるリンジー卿の私設天文台の設備に携わった。1874年には、金星の太陽面通過を観測するためのモーリシャス遠征に参加した。さらに3年後の1877年には、アセンション島へ赴き、火星の接近を観測してその距離を計算した。これらの骨の折れる計算作業を行っている最中に、彼はケープ天文台長への任命の通知を受け取った。

3. 南アフリカでのキャリア

デイビッド・ギルは1879年から1906年までの27年間、喜望峰の王立天文台(ケープ天文台)のイギリス国王付天文学者を務め、その間に数々の重要な業績を達成した。

3.1. ケープ天文台への任命と近代化

1879年、ギルはケープ天文台のイギリス国王付天文学者に任命された。彼は着任後、天文台の施設を完全に改修し、第一級の研究機関へと発展させた。ギルは細部にまでこだわる観察者であり、自身の観測機器から最高の性能を引き出す才能を持っていた。彼はロバート・T・A・インズをケープ天文台に採用し、研究体制の強化にも努めた。

3.2. 主要な天体観測とプロジェクト

ギルのケープ天文台での業績は多岐にわたる。彼はヘリオメーターを用いた太陽視差の観測で、太陽までの距離を正確に測定した。この測定には、火星のほか、小惑星のヴィクトリアとサッフォーの観測も利用された。また、彼はより近い恒星までの距離も測定した。

ギルは天体写真術の先駆者としても知られている。1882年の大彗星の最初の写真撮影を行い、写真乾板の発明により、この技術が星の画像を作成し、それらの相対位置や明るさをより簡単に決定するために利用できることを認識した。これにより、彼はヤコブス・カプタインとの大規模な共同プロジェクトに着手し、約50万個の南天の星の明るさと位置の索引を編纂した。この成果は『ケープ写真星表』(Cape Photographic Durchmusterung英語)として1896年から1900年にかけて3巻で出版された。

さらにギルは、全天をマッピングするという野心的な国際的事業である『天の川地図』(Carte du Cielフランス語)プロジェクトの初期の提唱者の一人であり、その組織化において主導的な役割を果たした。彼はまた、南アフリカからノルウェーまで伸びる東経30度線に沿った測地測量のアイデアを提唱し、これは地球上でこれまで測定された中で最長の子午線弧となった。

4. 科学的貢献と方法論

ギルは、天文学における精密測定の重要性を強調し、科学的定義の標準化にも深く貢献した。

4.1. 測定と標準化

ギルの測定への関心は、彼が1907年から1914年まで国際度量衡委員会(CIPM)の委員を務めたことにも表れている。1907年に英国科学振興協会の会長として行った演説では、彼はヤードやメートルを定めるために金属棒に刻まれた目盛りのような恣意的な基準ではなく、物理的特性に基づいた定義を提唱した。この思想は、科学的な測定基準の確立と普遍的な原理に基づく定義への彼の強い信念を示している。

5. 私生活

ギルは1870年にイザベル・ブラックと結婚した。彼女は彼の観測旅行に同行し、アセンション島での火星観測の際には、その遠征の様子を『アセンション島での六ヶ月:科学遠征の非科学的記録』(Six Months in Ascension: An Unscientific Account of a Scientific Expedition英語)という著書にまとめている。ギルが1906年に引退した後、夫妻はロンドンに移り住んだ。

6. 後期のキャリアと死去

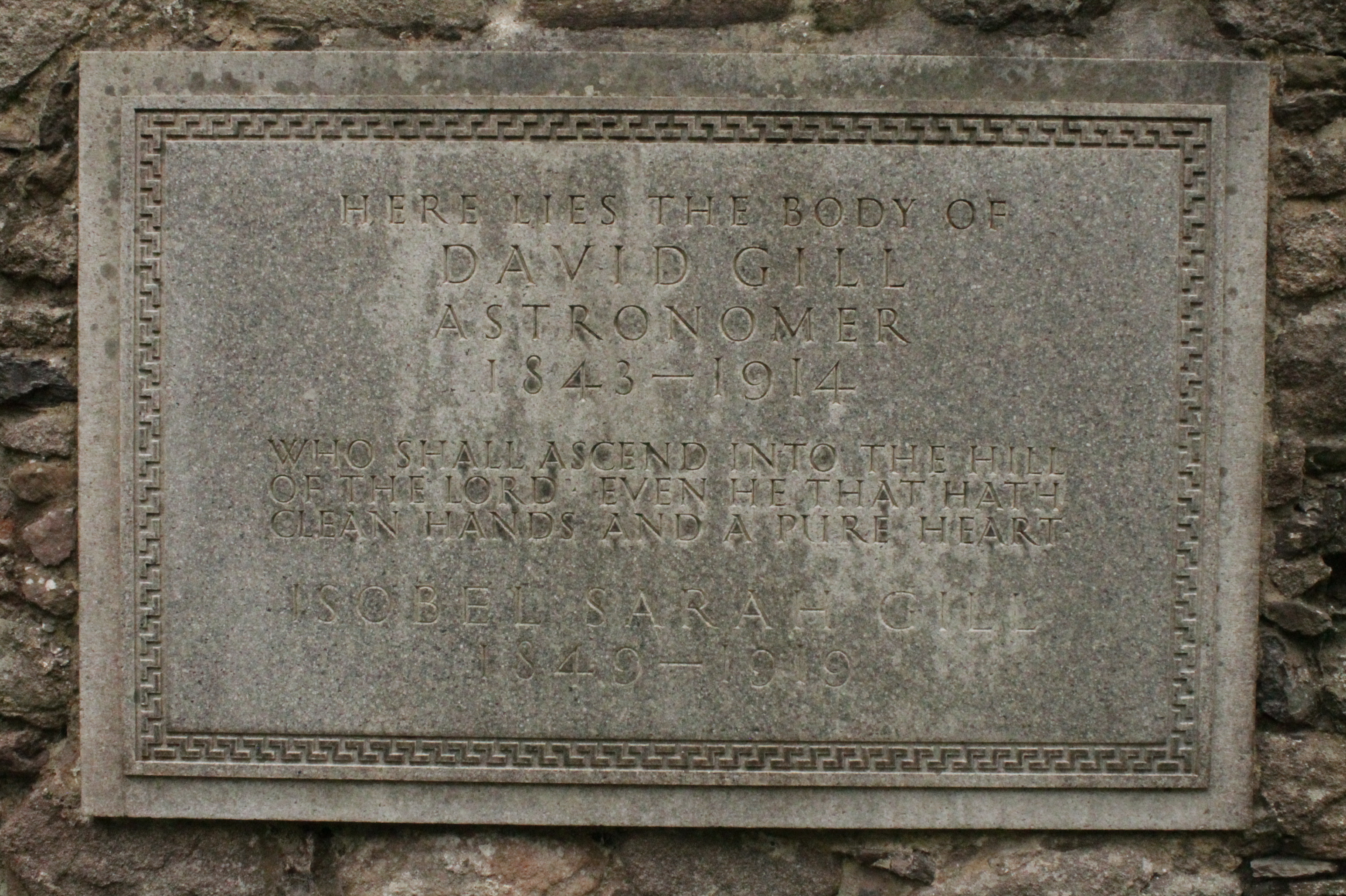

ケープ天文台長を退任後、デイビッド・ギルは1909年から1911年まで2年間、王立天文学会の会長を務めた。1914年1月24日、彼は肺炎の合併症によりロンドンで死去した。彼の墓は妻イザベル・サラ・ギルと共にアバディーンのセント・マチャー大聖堂の敷地内、教会の東外壁沿いにある。

7. 遺産と栄誉

デイビッド・ギルの天文学史における重要性は、彼の革新的な業績と受けた多くの栄誉によって裏付けられている。

7.1. 受賞歴と栄誉

ギルは生涯にわたり数多くの栄誉と賞を受けた。

- 王立協会フェロー選出(1883年6月7日)

- バス勲章コンパニオン(CB)(1896年5月20日)

- 米国科学アカデミー国際会員選出(1898年)

- バス勲章ナイト・コマンダー(KCB)(1900年5月24日)

- 王立天文学会会長(1909年 - 1911年)

- スウェーデン王立科学アカデミー会員(1910年)

- アメリカ哲学協会国際会員選出(1910年)

- アメリカ芸術科学アカデミー国際名誉会員選出

- 受賞歴:**

1909年には、王立研究所クリスマス講演に招かれ、『天文学、古きものと新しきもの』(Astronomy, Old and New英語)と題して講演を行った。

7.2. 彼にちなんで命名された特徴

彼の功績を称え、以下の天体地理的特徴がデイビッド・ギルにちなんで命名されている。

- ギル (月のクレーター)

- ギル (火星のクレーター)

7.3. 天文学への影響

デイビッド・ギルの業績は、その後の天文学の発展に計り知れない影響を与えた。彼は天体写真撮影を天文学的観測の主要なツールとして確立し、精密な天体距離測定の技術を完成させた。また、大規模な星表の作成を通じて、南天の星の正確な位置と明るさに関する膨大なデータを提供し、これは現代天文学の基礎となる星図作成プロジェクトの先駆けとなった。彼の厳密な測定方法と標準化への提唱は、科学全体における精度と信頼性の向上に貢献した。

8. 著述活動

デイビッド・ギルは、自身の研究成果や観測記録を多くの著作や論文として発表した。

- 『南半球における恒星視差のヘリオメーターによる決定』(Heliometer-determinations of Stellar Parallax in the Southern Hemisphere英語、1884年、ウィリアム・ルイス・エルキンとの共著)

- 『ヴィクトリアとサッフォーのヘリオメーター観測に基づく太陽視差と月の質量の決定』(A Determination of the Solar Parallax and Mass of the Moon from Heliometer Observations of Victoria and Sappho英語、『ケープ天文台年報』第6巻、1897年、アルトゥール・アウウェルスとの共著)

- 『アセンション島における火星観測に基づく太陽視差の決定』(A Determination of the Solar Parallax from Observations of Mars at the Island of Ascension英語、『王立天文学会紀要』第46巻および第48巻、1881年および1885年)

- 『喜望峰王立天文台の歴史と記述』(A History and Description of the Royal Observatory, Cape of Good Hope英語、1913年)

- 『喜望峰王立天文台で行われた恒星視差決定のためのヘリオメーター観測』(Heliometer observations for determination of stellar parallax made at the Royal Observatory, Cape of Good Hope英語、1893年)