1. 経歴

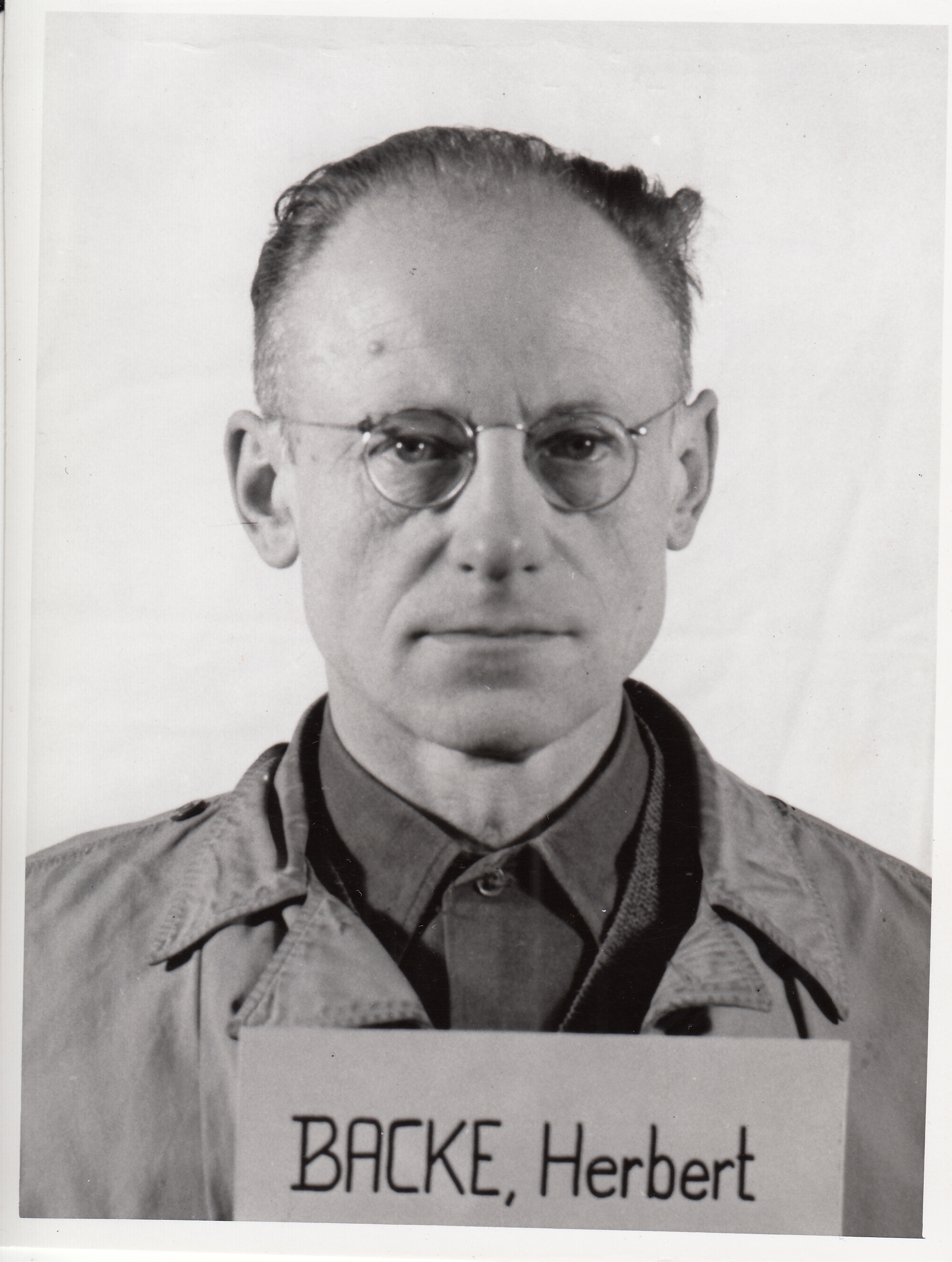

ヘルベルト・バッケは、ナチス体制下で食糧政策を主導し、その地位を確立した。

1.1. 生い立ちと教育

バッケはロシア帝国領であったグルジアのバトゥミで、元プロイセン軍中尉で実業家となったアルブレヒト・バッケの次男として生まれた。彼は5人兄弟の2番目で、兄が1人、姉妹が3人いた。父アルブレヒトは1907年に自殺している。

1902年から1905年にかけてトビリシにあったドイツ人の福音教会学校に通い、その後1905年から1914年まではロシア人の学校で学んだ。1914年に第一次世界大戦が勃発し、ドイツ帝国とロシア帝国が開戦すると、彼は敵性住民であるプロイセン国民として捕虜収容所に収容された。このドイツ人としての投獄経験と、ロシア革命の始まりを目の当たりにしたことで、バッケは反共主義者となった。

ロシア内戦中の1918年6月、バッケはスウェーデン赤十字社の助けを借りてドイツへ移住した。ドイツでは当初、労働者として働いた後、1920年から1923年までゲオルク・アウグスト大学ゲッティンゲンで農業を学んだ。学位取得後、短期間農業に従事し、その後1924年から1927年にかけてハノーファー工科大学(現在のライプニッツ大学ハノーファー)で農業地理学の助手を務めた。1926年にはゲッティンゲン大学に博士論文を提出したが、却下された。バッケの論文は、実際には「人種帝国主義のマニフェスト」であり、ドイツの支配層が地元の「民族的に劣った」住民と食糧の支配を巡って戦うことを提唱していた。

1.2. 初期の活動とナチ党への関与

1927年、バッケはポメラニアの大規模農場で検査官兼管理者として働いた。1928年10月26日にウルスラ・カールと結婚し、3人の息子と1人の娘をもうけた。義父の経済的支援を受け、1928年11月にはアルフェルト地区にある約950 acreのホルンゼン領地の借地人となった。彼はこの農場を成功裏に経営した。

大学在学中の1922年冬から1923年8月にかけて、国家社会主義ドイツ労働者党(NSDAP、ナチ党)の武装組織である突撃隊(SA)に入隊し、その活動に参加した。1925年12月1日にはハノーファーでNSDAPに入党した(党員番号87,882)。1926年11月24日に一度離党したが、農場を運営していた1930年頃に再びNSDAPの活動に関わるようになり、1931年10月1日に再入党した。

アドルフ・ヒトラーの権力掌握後、バッケは1933年10月27日に食糧農業省の次官に任命された。彼はテクノクラートであり、当時の食糧大臣リヒャルト・ヴァルター・ダレが提唱する「血と土」イデオロギーを軽視していた。同年10月1日には親衛隊(SS)に親衛隊少佐の階級で迎えられ(隊員番号22,766)、親衛隊人種及び移住本部に配属された。

2. ナチス政府での役割

バッケはナチ党および親衛隊に入党した後、政府内で主要な職務を遂行し、食糧政策の責任者として台頭した。

2.1. 食糧農業省次官および大臣

バッケは1933年10月27日から食糧農業省次官を務めた。彼は「食糧独裁者」と評されるほどの権力を持ち、食糧政策を一手に担っていた。

1942年5月23日、食糧大臣であったリヒャルト・ヴァルター・ダレが長期休暇に入ると、バッケがその職務を代行するよう命じられ、名目上は次官のままであったが、事実上の大臣となった。彼はまた、ナチ党全国指導部における全国農民指導者としてのダレの職務も引き継いだ。1944年4月6日、ヒトラーはついにバッケを食糧農業大臣に正式に任命した。

ヒトラーの遺言でも食糧大臣に留任するよう指名され、カール・デーニッツ大提督が率いる短命に終わったフレンスブルク政府において、1945年5月23日までその職を務めた。

2.2. その他の主要な役職

バッケは、ナチス体制下で食糧農業省次官および大臣の他にも、複数の重要な役職を兼任した。

1936年10月、彼はプロイセン国家評議会の議員となり、ヘルマン・ゲーリングが主導する四カ年計画において農業代表を務めた。また、アルフレート・ローゼンベルクが率いる東部占領地域国家省によって、ウクライナ国家弁務官区の国務長官に指名され、そこで彼の過激な人種主義的政策を実行に移すことになった。

バッケは、ラインハルト・ハイドリヒ、ヴェルナー・ベスト、ヴィルヘルム・シュトゥッカートといった、ナチス体制において二級行政職を占めた若い世代のテクノクラートの著名な一員であった。シュトゥッカートが内務省(公式にはヴィルヘルム・フリックが率いていた)で実権を握っていたのと同様に、バッケもダレの下で事実上の食糧農業大臣であり、正式にその職務を引き継ぐ前からその職務を遂行していた。

3. 思想と飢餓計画

バッケの思想は、ナチスの人種主義的イデオロギーと技術官僚主義的傾向が融合したものであり、その最も顕著な現れが「飢餓計画」であった。

3.1. 思想的背景

バッケは教条的な人種主義的イデオロギーの信奉者であり、彼の政治的・思想的基盤は、第一次世界大戦中の投獄経験とロシア革命を目の当たりにしたことで形成された反共主義に深く根差していた。彼の博士論文は「人種帝国主義のマニフェスト」と評されるほど、ドイツの支配層が食糧を確保するために「民族的に劣った」住民を排除することを提唱していた。

彼はまた、テクノクラートとしての側面も持ち合わせており、食糧供給を国家戦略の最優先事項と位置づけ、そのためにあらゆる手段を講じることを厭わなかった。ドイツの食糧確保が最優先であり、スラヴ人の餓死は考慮の対象外であるという彼の考えは、ヘルマン・ゲーリングやハインリヒ・ヒムラーといったナチス高官も共有するところであった。

3.2. 飢餓計画

「飢餓計画」(Der Hungerplanドイツ語、またはDer Backe-Planドイツ語)は、第二次世界大戦中のソビエト連邦侵攻計画であるバルバロッサ作戦の準備段階で策定された。この計画の目的は、ドイツ占領下のスラヴ人およびユダヤ人の民間人を意図的に大量に餓死させることであった。

計画では、ウクライナの食糧を中央および北ロシアから転用し、侵攻するドイツ軍とドイツ国内の住民のために利用することが定められていた。バッケの最も重要な協力者は、東部経済参謀本部の農業部門を率いていたハンス・ヨアヒム・リーケであった。

1941年、バッケはドイツに食糧不足の危機があるとアドルフ・ヒトラー総統に進言し、5月には四カ年計画庁とともに報告書を提出した。その中には、戦争遂行のためにはソビエト連邦の占領地から食糧を収奪する必要があり、結果的に数百万人のスラヴ人が餓死するであろうという見通しが示されていた。

歴史家ティモシー・スナイダーによれば、バッケの計画の結果、「1941年から1944年にかけて、ドイツ占領者によって420万人のソビエト市民(主にロシア人、ベラルーシ人、ウクライナ人)が餓死させられた」とされる。この計画は、彼の最も大きな論争点であり、その人道的な結果は極めて深刻であった。

4. 第二次世界大戦と晩年

バッケは第二次世界大戦中、ドイツの食糧政策を統括し、終戦後に逮捕され、裁判を待つ身となった。

4.1. 戦時中の役割

バッケは、食糧農業大臣として「飢餓計画」の実行を含め、戦争遂行のための食糧政策を統括した。彼は「食糧独裁者」とも評されるほどの権力を行使し、ドイツの食糧確保を最優先とし、そのために占領地住民の餓死を容認する政策を推し進めた。彼の政策は、東部戦線におけるドイツ軍の補給を確保し、ドイツ本国の食糧事情を安定させることを目的としていたが、その代償として数百万人の命が犠牲となった。

4.2. 逮捕と尋問

ドイツの降伏後、バッケはカール・デーニッツ大統領のフレンスブルク政府に食糧大臣として留任したが、1945年5月23日に連合軍によって逮捕された。彼はユリウス・ドルプミュラーとともに、ドワイト・D・アイゼンハワー将軍の連合国遠征軍最高司令部があるランスへの飛行を命じられた。バッケは、飢餓問題を回避するための専門家としてアメリカ軍に必要とされるだろうと考えていたため、逮捕には驚きを隠せなかった。彼はアイゼンハワー将軍との面談を期待して準備していたという。

連合軍の拘留下で、バッケはニュルンベルク継続裁判の一環として、1947年2月21日と3月14日に尋問を受けた。ニュルンベルクの戦争犯罪人刑務所の独房で、彼は2つの論文を執筆した。1つは自身の人生とナチズムに関する「大報告書」であり、もう1つは1946年1月31日付で妻ウルスラと4人の子供たちに宛てた遺言の概要であった。1946年1月31日付の妻への手紙の中で、彼はナチズムを「史上最も偉大な思想」の一つと擁護し、「国家社会主義の農業政策」がその「最も強力な打撃」を見出したと述べている。

5. 死去

バッケはソビエト連邦に引き渡されることを恐れ、1947年4月6日に収監されていたニュルンベルク刑務所の独房内で首を吊って自殺した。一部の資料では、彼の死亡日を1947年4月7日としているものもある。

6. 評価と論争

ヘルベルト・バッケの政策、特に「飢餓計画」は、歴史的に極めて批判的な評価を受けている。彼は、教条的な人種主義的イデオロギーとテクノクラートとしての効率性を結合させ、数百万人のスラヴ人およびユダヤ人を意図的に餓死させるという非人道的な政策を実行した。この計画は、ドイツの食糧供給を確保するために、占領地住民の生命を犠牲にするというものであり、その結果は大規模な人道的大惨事をもたらした。

彼の行動は、戦争犯罪および人道に対する罪として厳しく非難されている。ニュルンベルク刑務所での尋問中にもナチズムを擁護し、その農業政策を「最も強力な打撃」と称したことは、彼の思想が最後まで変わらなかったことを示している。バッケの事例は、イデオロギーがもたらす悲劇的な結果と、国家が組織的に非人道的な政策を実行しうる危険性を浮き彫りにしている。

7. 私生活

ヘルベルト・バッケは1928年10月26日にウルスラ・カールと結婚し、彼女との間に3人の息子と1人の娘をもうけた。彼の身長は175 cmであった。信仰はもともとプロテスタントであったが、1942年に親衛隊の方針に従い、キリスト教会を離脱した。

8. 親衛隊階級と受章

ヘルベルト・バッケは、ナチ党の権力掌握後、親衛隊に迎えられ、急速に昇進を遂げた。

8.1. 親衛隊階級

バッケの親衛隊における階級昇進は以下の通りである。

- 1933年10月1日:親衛隊少佐(SS-Sturmbannführerドイツ語)

- 1934年3月29日:親衛隊中佐(SS-Obersturmbannführerドイツ語)

- 1934年4月20日:親衛隊大佐(SS-Standartenführerドイツ語)

- 1934年9月9日:親衛隊上級大佐(SS-Oberführerドイツ語)

- 1935年1月1日:親衛隊少将(SS-Brigadeführerドイツ語)

- 1938年1月30日:親衛隊中将(SS-Gruppenführerドイツ語)

- 1942年11月9日:親衛隊大将(SS-Obergruppenführerドイツ語)

8.2. 受章

バッケが授与された主要な勲章および表彰は以下の通りである。

- 戦功十字章

- 二級(剣無し)

- 一級(剣無し)

- 黄金ナチ党員バッジ(1938年1月30日)

- ナチ党勤続章(Dienstauszeichnung der NSDAPドイツ語)

- 銅章

- 銀章

- 親衛隊勤続章(SS-Dienstauszeichnungドイツ語)

- 親衛隊全国指導者名誉長剣(1937年12月1日)

- 親衛隊髑髏リング(1936年)

- 1938年3月13日記念メダル

- 1938年10月1日記念メダル

- 突撃隊スポーツ勲章(SA-Sportabzeichenドイツ語)

- 銅章

- オリンピック名誉勲章(Olympia-Ehrenzeichenドイツ語)

- 一級オリンピック名誉勲章(1936年受章)

- イタリア王冠勲章(イタリア王国勲章)

- 大将校章

- 聖マウリッツィオ・ラザロ勲章(イタリア王国勲章)

- 大将校章

- ブルガリア市民功労勲章

- 大十字章

- フィンランド獅子勲章

- 大十字章