1. 概要

ヤン・ファン・エイク(Jan van Eyckヤン・ファン・エイクオランダ語、1390年以前頃 - 1441年7月9日)は、ブルッヘで活動したフランドルの画家で、初期フランドル派の初期の革新者の一人であり、初期北方ルネサンス美術を代表する最も重要な画家の一人と見なされている。ジョルジョ・ヴァザーリをはじめとする美術史家は、彼が油絵具を発明したと主張したが、現在ではその主張は過度な単純化であるとされている。

彼に関する現存する記録によれば、ファン・エイクは1380年から1390年頃に現在のベルギーのリンブルフ地方にあるマースエイク(当時の表記はMaaseyck、彼の名の由来)で生まれたと考えられている。1422年頃にはすでに工房の助手を抱える熟練画家としてデン・ハーグで職を得ており、ホラント伯領とエノー伯領の統治者である「無慈悲公」ヨハン3世の宮廷画家および近侍として仕えた。1425年にヨハン3世が死去した後、ブルゴーニュ公「善良公」フィリップ3世の宮廷画家として任命され、1429年にブルッヘへ移り住み、生涯を終えるまでそこに暮らした。彼はフィリップ3世から高く評価されており、1428年にリスボンへ外交使節として赴き、公爵とポルトガルのイザベルとの結婚契約の可能性を探るなど、数々の外交任務を遂行した。

彼の作品とされる現存する約20点の絵画と、『ヘントの祭壇画』、そして『トリノ=ミラノ時祷書』の挿絵は、いずれも1432年から1439年の間に制作されたものである。このうち10点には、彼の名前の語呂合わせであるモットー「ALS ICH KAN」(「我に能う限り」)が、通常ギリシア文字で署名とともに記されている。ファン・エイクは祭壇画、単一パネルの宗教的題材、依頼による肖像画など、世俗的および宗教的題材の両方を描いた。彼の作品には単一パネル、ディプティク、トリプティク、ポリプティクなどがある。フィリップ3世は彼を厚遇し、画家に「いつでも好きなときに」絵を描けるよう財政的安定と芸術的自由を保障した。ファン・エイクの作品は国際ゴシック様式に源を発するが、彼は自然主義と写実主義をより強調することでこの様式を速やかに凌駕した。油絵具の使用における発展を通じて、彼は新たな水準のヴィルトゥオーソの域に達した。彼は非常に大きな影響力を持ち、その技法と様式は初期ネーデルラントの画家たちに採用され、洗練されていった。

2. 生涯

ヤン・ファン・エイクの生涯に関する情報は、彼の出自や活動の初期段階については乏しいが、宮廷画家としての記録は比較的詳細に残されている。

2.1. 幼少期と家族

ヤン・ファン・エイクの正確な生年月日や出生地は記録されておらず不明である。彼の生涯に関する最も古い記録は、1422年から1424年にかけてデン・ハーグのバイエルン公ヨハン3世の宮廷で行われた「マイスター・ヤン・デン・マレ(Meyster Jan den malre、画家のヤン先生)」への支払記録である。この記録には、彼が当初1人、その後2人の助手を抱える近侍の地位を兼ねた宮廷画家であったことが記されている。このことから、彼の生年は遅くとも1395年以前と推定されるが、一部の学者は1380年頃に近かったと主張している。16世紀後半には、彼の出生地がリエージュ司教領のマースエイクであると特定された。彼の娘リヴィーネが、父の死後、マースエイクの修道院に入ったこともこの説を裏付ける要素とされている。また、彼が『枢機卿ニッコロ・アルベルガティの肖像』のために描いた下絵に残されたメモは、マースラント語の方言で書かれている。

ヤンにはマルガレータという妹がおり、少なくとも2人の兄がいた。そのうちの1人であるフーベルト・ファン・エイク(1426年没)とは、おそらくともに徒弟期間を過ごしたと考えられている。もう1人の兄ランベルト(1431年から1442年に活動)も画家であり、ヤンがブルッヘで死去した後、彼の工房を監督した可能性がある。南フランスで活動したもう1人の重要な若手画家バルテルミー・ファン・エイクも親族であると推測されている。ヤンがどこで教育を受けたかは不明だが、彼はラテン語に精通しており、作品の銘文にはギリシア語とヘブライ語のアルファベットも使用していることから、古典学の教育を受けていたことが示唆される。このような高い教育水準は当時の画家には珍しく、教養深いフィリップ3世にとって彼がより魅力的な存在であっただろう。

2.2. 宮廷画家と外交官

ファン・エイクはホラント伯領、エノー伯領、ゼーラント伯領の統治者であったバイエルン=シュトラウビング公ヨハンの廷臣として仕えた。この頃にはすでに小さな工房を構え、デン・ハーグのビネンホフ宮殿の改修作業に携わっていた。1425年にヨハンが死去した後、彼はブルッヘへ移住し、1425年頃には善良公フィリップの目に留まることとなる。彼の作品が収集の対象となる画家として浮上するのは、概ねフィリップの宮廷に任命されて以降であり、この時点から宮廷での彼の活動は比較的詳細に記録されている。彼は宮廷画家兼外交官として仕え、トゥルネーの画家ギルドの上級会員であった。1427年10月18日、聖ルカの祝日には、トゥルネーで彼の栄誉を称える祝宴に出席し、ロベルト・カンピンやロヒール・ファン・デル・ウェイデンも同席した。

宮廷からの俸給は彼を依頼仕事から解放し、かなりの芸術的自由を彼にもたらした。続く10年間でファン・エイクの名声と技術力は向上し、それは主に油絵具の扱いと加工における革新的なアプローチによるものであった。同時代の画家たちの大半とは異なり、彼の名声は決して衰えることなく、その後数世紀にわたって高く評価され続けた。油絵具に対する彼の革新的なアプローチは、ジョルジョ・ヴァザーリによって広められた「彼が油絵具を発明した」という神話を生み出すほどのものであった。

彼の兄フーベルト・ファン・エイクは、ヤンの最も有名な作品である『ヘントの祭壇画』の制作に協力した。美術史家たちは一般に、この作品は1420年頃にフーベルトによって着手され、1432年にヤンによって完成されたと考えている。ブルゴーニュ領ネーデルラントの宮廷文書にはもう一人の兄弟であるランベルトの名前が言及されており、彼がヤンの死後、弟の工房を監督した可能性がある。

ファン・エイクは、1426年から1429年にかけてブルゴーニュ公フィリップの代理として数多くの旅に出た。これらの旅は記録上「秘密の」任務とされており、彼の年俸の数倍の報酬が支払われた。その正確な性質は今も不明だが、彼が宮廷の使者として行動していたようである。1426年には「ある遠方の地」へ出発した。これはおそらく聖地エルサレムであったと推測されており、その証拠として、彼の工房のメンバーによって1440年頃に完成したとされる『墓の三人のマリア』において、エルサレムの地形が驚くほど正確に描かれていることが挙げられる。

より詳細に記録されている任務は、フィリップ公爵とポルトガルのイザベルとの結婚を準備するための使節団とともにリスボンへ赴いた旅である。ファン・エイクは、公爵が結婚前に花嫁の姿を見ることができるように、イザベルの肖像画を描く任務を負っていた。ポルトガルは黒死病に苦しんでいたため、宮廷は移動しており、ネーデルラントの使節団は人里離れたアヴィス城で彼女らと会った。ファン・エイクはそこで9ヶ月を過ごし、イザベルを婚約者としてネーデルラントへ連れ帰った。二人は1429年のクリスマスに結婚した。イザベルはおそらく特別に魅力的ではなかったようだが、ファン・エイクは現在失われたその肖像画で彼女をありのままに表現した。彼は通常、被写体を威厳ある姿で描いたが、その欠点を隠すことはなかった。帰国後、彼は『ヘントの祭壇画』の完成に専念し、1432年5月6日、フィリップのための公式式典の際に聖バーフ大聖堂で奉献された。1437年の記録によると、彼はブルゴーニュ貴族の上層部から高く評価されており、外国からの依頼も受けていたという。

2.3. 結婚と私生活

1432年頃、ファン・エイクは15歳年下のマルガレーテと結婚した。同時期にブルッヘに家を購入した。マルガレーテは彼がブルッヘに移住するまでは記録に登場せず、1434年に彼らの2人の子供の最初の1人が生まれた時に初めて言及される。マルガレーテについてはほとんど知られておらず、彼女の旧姓さえも失われている。同時代の記録では主に「ダムワゼル・マルガレーテ」と記されている。彼女は下級貴族出身であった可能性がある。これは、彼女の肖像画に描かれた衣服が流行のものであったが、『アルノルフィーニ夫妻像』の花嫁が着用していたような豪華さではなかったことから示唆される。後に、著名な画家の未亡人となったマルガレーテは、ヤンの死後、ブルッヘ市から控えめな年金を与えられ、この収入の一部は宝くじに投資された。

2.4. 死

ヤン・ファン・エイクは1441年7月9日にブルッヘで死去した。彼は聖ドナティアヌス教会の墓地に埋葬された。フィリップ3世は彼への敬意の印として、ヤンの未亡人マルガレーテに画家の年俸に相当する一時金を支払った。彼は多くの未完成の作品を残し、それらは工房の職人たちによって完成された。彼の死後、ランベルト・ファン・エイクが工房を運営し、ヤンの名声と地位は着実に高まった。1442年初頭、ランベルトは遺体を掘り起こし、聖ドナティアヌス大聖堂の内部に移葬した。

1449年にはイタリアの人文主義者で骨董収集家のチリアコ・デ・ピッツィコッリによって、その名声と才能ある画家として言及され、1456年にはバルトロメオ・ファツィオによって記録に残されている。

3. 芸術的キャリアと作品

ヤン・ファン・エイクは、宮廷画家としてだけでなく、多くの個人顧客からの依頼も受け、多岐にわたるジャンルの作品を残した。彼の作品は、細部へのこだわりと象徴的な意味合いが特徴である。

3.1. 主要作品

ファン・エイクの芸術的成果を代表する主要な絵画作品は、彼の革新的な技法と深い象徴性を明確に示している。

3.1.1. 『ヘントの祭壇画』

『ヘントの祭壇画』は、商人、金融家、政治家であったヨドクス・フィエトとその妻エリザベト・ボルルートのために描かれた、ファン・エイクの最も重要な作品である。1426年以前に制作が始まり、1432年に完成したこの多翼祭壇画は、「北方における現実の最終的な征服」を象徴すると見なされている。この作品は、イタリアの初期ルネサンスにおける偉大な作品群とは異なり、古典的な理想化を放棄し、自然を忠実に観察することに重きを置いている点で際立っている。

3.1.2. トリノ=ミラノ時祷書

ヤン・ファン・エイクは、『トリノ=ミラノ時祷書』の匿名画家「作者G」として、1901年以来しばしばその功績を認められてきた。もしこの説が正しければ、『トリノ=ミラノ時祷書』の挿絵は、彼の初期の作品として唯一知られているものとなる。トーマス・クレンによると、作者Gの作品の制作年代は、ファン・エイク様式で知られるいかなる板絵よりも古く、「ファン・エイクの油彩画の称賛される真実性において、写本装飾がどのような役割を果たしたかについて、示唆に富む問いを投げかける」という。

ファン・エイクに帰属させる根拠の一部は、人物像がほとんど国際ゴシック様式であるにもかかわらず、彼の後期の作品にも再び現れるという事実に基づいている。さらに、彼がハーグで関係を持っていたヴィッテルスバッハ家と関連する紋章が描かれている一方、一部の細密画の人物は『ヘントの祭壇画』の騎馬像を想起させる。

『トリノ=ミラノ時祷書』のほとんどは1904年の火災で焼失し、写真や複製によってのみ現存している。現在、作者Gに帰属されるとされるのは、最大でわずか3ページのみで、『洗礼者ヨハネの誕生』、『真の十字架の発見』、そして『死者のための祈祷書』(または『レクイエム』)の大きな細密画を含むページと、最初の2つの作品の「バ・ド・パージュ(bas-de-page、ページ下部の挿絵)」の細密画と頭文字が残っている。『死者のための祈祷書』はしばしばヤンの1438年から1440年頃の『聖堂の聖母』を連想させるものと見なされている。さらに4点が1904年に失われた。それらは『海岸での祈り』(または『海岸のバイエルン公ヴィルヘルム』、『主権者の祈り』など)と呼ばれる細密画を含むページ全体の要素、『キリストの裏切り』(火災前から既に「摩耗している」とデュリューが記述していた夜の場面)、『聖母戴冠』とそのバ・ド・パージュ、そして海景画『聖ユリアヌスと聖マルタの航海』の大きな絵のみである。

3.1.3. 宗教画

ヤン・ファン・エイクの宗教画は、その多くが特定のテーマと象徴性を持ち、特に聖母マリアの描写にその特徴が顕著に現れている。

3.1.4. 世俗的な肖像画

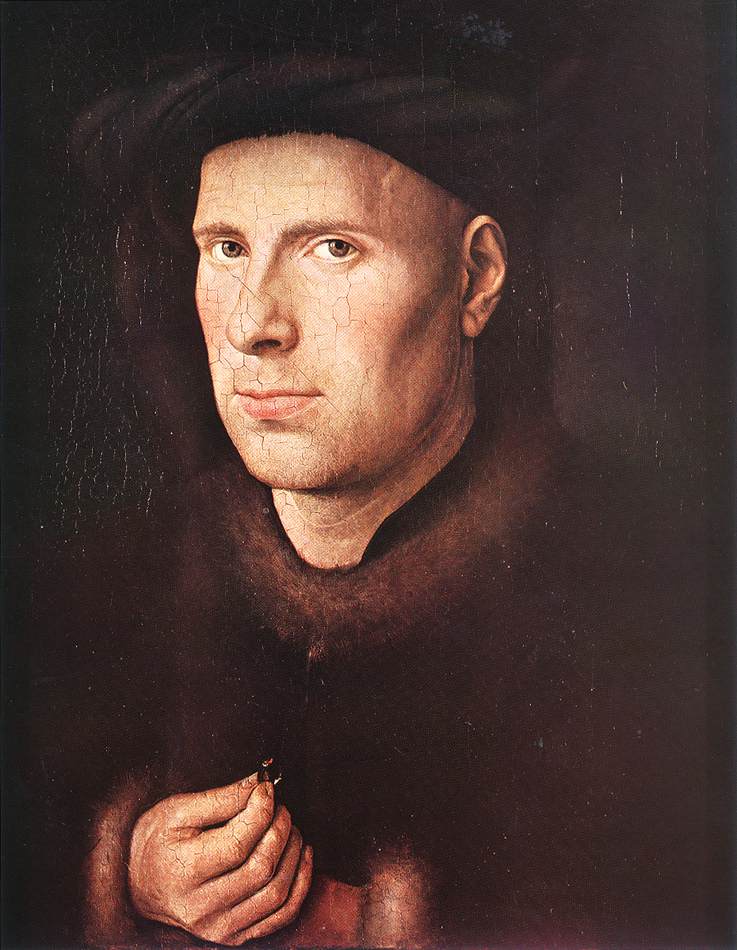

ヤン・ファン・エイクは肖像画家として非常に引く手あまたであった。北ヨーロッパ全域で富が増加したことにより、肖像画はもはや王族や高等貴族だけの特権ではなくなった。新興の商人中産階級の出現と、個人としてのアイデンティティに対する人文主義的な思想の高まりが、肖像画への需要を生み出した。

ファン・エイクの肖像画は、油絵具の巧みな操作と細部への綿密な注意、鋭い観察力、そして色の濃淡と色調を表現するために薄い半透明のグレーズを重ねる傾向によって特徴づけられる。彼は1430年代に肖像画の分野を切り開き、その描写の自然さで遠くイタリアでも賞賛された。今日、9点の四分の三正面像の肖像画が彼の作品とされている。彼の画風は広く採用され、特にロヒール・ファン・デル・ウェイデン、ペトルス・クリストゥス、ハンス・メムリンクに大きな影響を与えた。

1430年頃の小さな『青いシャペロンの男の肖像』は、彼の現存する最古の肖像画である。この作品には、彼の肖像画様式の標準となる多くの要素が見られる。例えば、古代美術から復活させ、すぐにヨーロッパ中に広まった四分の三正面像、指向性のある照明、精巧な頭飾り、そして単独の肖像画では、明確に定義されていない狭い空間に人物を配置し、平らな黒い背景を背にする構図などである。この絵は、その写実性と、被写体の外見の細部に対する鋭い観察力で注目される。描かれた男性は、1、2日伸びたような薄いひげを生やしているが、これはファン・エイクの初期の男性肖像画で繰り返し見られる特徴であり、被写体はしばしばひげを剃っていないか、美術史家ローネ・キャンベルによれば「かなり非効率的に剃っている」状態である。キャンベルは、ファン・エイクが描いた他のひげを剃っていない被写体として、『枢機卿ニッコロ・アルベルガティの肖像』(1431年)、『ヨドクス・フィエト』(1432年)、『ターバンの男の肖像』(1433年)、『ファン・デル・パーレの聖母子』(1434年頃 - 1436年)、『宰相ロランの聖母』(1435年)、『ヤン・デ・レウの肖像』(1436年)を挙げている。

『枢機卿ニッコロ・アルベルガティの肖像』のための紙の下絵の裏に書かれたメモは、ファン・エイクが被写体の顔の細部を綿密に描写する彼のアプローチをうかがわせる。「あごの無精ひげは灰色がかった感じ」と書かれており、老人の顔を記録しようとする他の側面については、「瞳孔の奥にある虹彩は茶色がかった黄色。白眼の縁は青みがかっていて...白眼も黄色みを帯びている...」と記している。

1432年の『レアル・スヴニール』の肖像画は、引き続き写実主義と被写体の外見の細部への鋭い観察を貫いている。しかし、彼の後期の作品では、被写体がより距離を置いて配置され、細部への注意はそれほど顕著ではない。描写はより法医学的ではなく、より概観的であり、フォルムはより広範で平坦になっている。初期の作品においてさえ、彼のモデルの描写は忠実な複製ではない。被写体の顔や形の一部は、より良い構図を示すため、または理想に合わせるために変更されている。彼はしばしばモデルの頭と体の相対的な比率を変え、彼が興味を持った顔の特徴に焦点を当てた。これにより、絵画の中で現実を歪めることとなった。彼の妻の肖像画では、彼女の鼻の角度を変え、本来の形ではない流行の高くて広い額を描き加えている。

『レアル・スヴニール』のカンヴァス下部に描かれた石造りの欄干は、傷や刻印のある石を模倣するように描かれており、3層にわたる銘文がそれぞれイリュージョニスティックな手法で表現され、石に刻み込まれているような印象を与える。ファン・エイクはしばしば銘文を、あたかも被写体自身の声であるかのように設定し、それらが「話しているように見える」ようにした。例えば、『ヤン・デ・レウの肖像』には、「...ヤン・デ・レウは1401年の聖ウルスラの祝日(10月21日)に初めて目を覚ました。今、ヤン・ファン・エイクが私を描いた、彼がいつ始めたか分かるだろう。1436年」と記されている。1439年の『マルガレーテ・ファン・エイクの肖像』の文字は、「私の夫ヨハネスが1439年6月17日、私が33歳の時に私を完成させた。我に能う限り。」と記している。

手はファン・エイクの絵画において特別な意味合いを持つ。彼の初期の肖像画では、被写体はしばしば彼らの職業を示す物を手にしている。『レアル・スヴニール』の男性は、法律文書に似た巻物を手にしていることから、法律専門家であった可能性がある。

1432年の『アルノルフィーニ夫妻像』は、だまし絵と象徴主義に満ちている。1435年の『宰相ロランの聖母』も同様で、ロランの権力、影響力、敬虔さを示すために依頼されたものである。

4. 画風と技法

ヤン・ファン・エイクの画風は、彼の革新的な油彩技法、複雑な象徴体系、そして作品に見られる独特な署名や銘文の使用によって特徴づけられる。

4.1. 油彩技法

ファン・エイクは油絵具を革新的に使用し、それによって新たな水準の技術を達成した。彼が油絵具を「発明した」という神話はジョルジョ・ヴァザーリによって広められたが、実際には油絵具はより古くから存在していた。しかし、ファン・エイク兄弟は、詳細な板絵に油絵具を応用した初期のネーデルラント画家の一人であり、グレーズ、ウェット・オン・ウェットなどの技法を用いることで、それまでにない新しい効果を生み出すことに成功した。

4.2. 図像学と象徴主義

ファン・エイクは多種多様な図像学的な要素を取り入れたが、それはしばしば彼が精神世界と物質世界の共存として捉えていたものを伝えるものであった。図像学は作品の中に目立たないように埋め込まれており、通常、その言及は背景の小さくも重要な細部で構成されていた。彼の象徴主義と聖書からの引用の使用は作品の大きな特徴であり、彼が切り開いた宗教的な図像の扱いは、ロヒール・ファン・デル・ウェイデン、ハンス・メムリンク、ペトルス・クリストゥスによって引き継がれ、発展させられた。彼らもまた、豊かで複雑な図像学的要素を用いて、当時の信仰と精神的な理想を高揚させた感覚を創り出した。

クレイグ・ハービソンは、写実主義と象徴主義の融合を「初期フランドル美術の最も重要な側面」と表現している。埋め込まれた象徴は、場面の中に溶け込むように意図されており、「霊的啓示の体験を創り出すための意図的な戦略」であった。特にファン・エイクの宗教画は「常に観る者に、目に見える現実の変容された姿を提示する」。彼にとって、日常は象徴性に調和的に満ちており、ハービソンによれば、「記述的なデータは...地上の存在ではなく、彼が超自然的な真実と見なしたものを描くように再配置された」のである。この世俗的なものと天上のものの融合は、ファン・エイクが「キリスト教の教義の本来の真実」は「世俗と聖なる世界の、現実と象徴の結婚」の中に見出されるという信念を持っていたことを示している。彼は不自然なほど大きな聖母を描き、その非現実的な大きさは天上のものと地上のものとの分離を示すが、それらを教会、家庭の部屋、あるいは宮廷の役人とともに座るなど、日常的な場面の中に配置した。

しかし、地上の教会は天上の象徴で豪華に装飾されている。天上の玉座は、いくつかの家庭の部屋に明確に表現されている(例えば『ルッカの聖母』)。『宰相ロランの聖母』のような絵画の舞台は判別がより難しいが、そこでは場所が地上と天上の融合となっている。ファン・エイクの図像学はしばしば非常に密度が高く、複雑に層をなしており、要素の最も明白な意味さえも理解するには作品を何度も見る必要がある。象徴はしばしば絵画に微妙に織り込まれており、綿密かつ繰り返し見ることで初めて明らかになる一方、図像学の多くは、ジョン・ウォードによれば、「罪と死から救済と再生への約束された通路」という考え方を反映している。

4.3. 署名とモットー

ファン・エイクは15世紀のネーデルラントの画家の中で、唯一自身の板絵に署名をした画家である。彼のモットーは常に「ALS ICH KAN」(またはその変形)という言葉を含んでいた。これは「我に能う限り」または「できる限り最善を尽くす」という意味であり、彼の名前にかけたダジャレである。ブラバント語の「IK」の代わりに有気音の「ICH」を用いているのは、彼の故郷であるリンブルフ語に由来する。この署名は時には「AAE IXH XAN」のようにギリシア文字で刻まれることもある。「Kan」という言葉は中期オランダ語の「kunnen」(「できる」)に由来し、現在のオランダ語の「kunst」(芸術)やドイツ語の「Kunst」(芸術)と関連している。

この言葉は、中世文学で時折見られる一種の謙遜の公式と関連があるかもしれない。そこでは作者が作品の冒頭で完璧さの欠如について謝罪する。しかし、署名やモットーの典型的な豪華さを考慮すると、これは単なる遊び心のある言及に過ぎない可能性もある。実際、彼のモットーは、例えば1440年頃の『キリストの肖像』では、キリストのモノグラム「IHC XPC」を模倣する形で記録されていることもある。さらに、署名がしばしば「私、ヤン・ファン・エイクがここにいた」という変形であることから、記録の忠実性と信頼性、そして作品の質(「私が(K)できる限り」)を、やや傲慢に主張するものと見なすこともできる。

作品に署名する習慣があったおかげで、彼の名声は後世に残り、初期ネーデルラント派の他の第一世代の画家たちと比べて、作品の帰属に関する困難や不確実性は少なかった。署名は通常、装飾的な筆記体で完成されており、『レアル・スヴニール』や『アルノルフィーニ夫妻像』で見られるように、しばしば法文書のために予約されたような書体であった。後者の作品には「Johannes de eyck fuit hic 1434」(「ヤン・ファン・エイクは1434年にここにいた」)と署名されており、彼の存在を記録する手段であった。

4.4. 銘文と額縁

ヤン・ファン・エイクの絵画の多くには、ギリシア語、ラテン語、あるいはオランダ語の方言で多数の銘文が刻まれている。キャンベルは多くの事例において「彼自身がそれらを描いたことを示唆する一定の一貫性」を見ており、後世の加筆ではないと考えている。銘文は、それが現れる作品の種類によって異なる機能を果たしているようである。彼の単独肖像画では、被写体に声を与えており、特に『マルガレーテ・ファン・エイクの肖像』で顕著である。この作品の額縁にあるギリシア語の銘文は、「私の夫ヨハネスは、1439年6月17日、私が33歳の時に私を完成させた。我に能う限り。」と訳される。対照的に、彼の公的な、形式的な宗教的依頼作品の銘文は、依頼者の視点から書かれており、彼の敬虔さ、慈善、そして描かれている聖人への献身を強調する役割を果たしている。これは、『ファン・デル・パーレの聖母子』で見ることができ、下部の模造額縁の銘文には、「この教会の参事会員ヨリス・ファン・デル・パーレは、画家ヤン・ファン・エイクにこの作品を制作させた。そして彼はここに主の聖歌隊席に2つの司祭職を設立した。1434年。しかし、彼は1436年に完成させた。」と記されている。

当時としては例外的ではあったが、ファン・エイクはしばしば額縁に署名と制作年月日を記していた。額縁は当時、作品の不可欠な部分と見なされており、絵画と額縁はしばしば同時に制作された。額縁は画家の工房とは別の職人集団によって制作されたが、彼らの技術はしばしば画家と同等のものと見なされていた。

彼は単独の頭部肖像画の額縁を、模造石のように見えるようにデザインし、描いた。署名やその他の銘文は、石に刻み込まれたかのような印象を与えるようにした。額縁は他のイリュージョニスティックな目的も果たしている。額縁の記述によって知られる『ポルトガルのイザベルの肖像』では、彼女の目は控えめながらも絵画の外を直接見つめ、模造石の欄干の端に手を置いている。この身振りによって、イザベルは自身の存在を絵画空間から鑑賞者の空間へと広げている。

多くのオリジナルの額縁は失われ、複製画や目録記録によってのみ知られている。ロンドンの『男の肖像』は、おそらく二連肖像画または対をなす肖像画の半分であったと考えられる。オリジナルの額縁に関する最後の記録には多くの銘文が含まれていたが、すべてがオリジナルではなく、額縁はしばしば後世の画家によって上塗りされていた。『ヤン・デ・レウの肖像』もまた、オリジナルの額縁を保持しており、それは青銅のように見えるように上塗りされている。

彼の額縁の多くには大量の銘文が記されており、これは二重の目的を果たしている。それらは装飾的であるだけでなく、中世の写本の余白の機能と同様に、図像の意味の文脈を設定する役割も果たしている。『ドレスデン祭壇画』のような作品は通常、個人的な信仰のために依頼され、ファン・エイクは鑑賞者がテキストと図像を一体として熟考することを期待していたであろう。1437年の小さな『ドレスデン祭壇画』の内部パネルは、主にラテン語の銘文が刻まれた2層の彩色された青銅製の額縁で縁取られている。テキストは様々な典拠から引用されており、中央の額縁には聖母の被昇天に関する聖書の記述が、内側の翼には聖ミカエルと聖カタリナに捧げられた祈りの断片が記されている。

5. 作業場、未完または失われた作品

ファン・エイクが1441年の夏に死去した後、彼の工房のメンバーは彼のデザインに基づいて作品を完成させた。これは珍しいことではなく、職人の未亡人が夫の死後も事業を引き継ぐことはよくあった。1441年以降は、彼の妻マルガレーテか、あるいは兄ランベルトがその役割を担ったと考えられている。このような作品には、『インス・ホールの聖母』、『書斎の聖ヒエロニムス』、1443年頃の『ヤン・フォスの聖母』(『聖バルバラとエリザベトの聖母子』)などがある。いくつかのデザインは、ペトルス・クリストゥスを含む第一級の第二世代ネーデルラント画家たちによって再制作された。例えばクリストゥスは『エクスターの聖母』のバージョンを描いている。

工房のメンバーはまた、彼の死後、未完成の絵画を完成させた。『磔刑と最後の審判のディプティク』の右側パネルの上部は、一般的に、より個性の弱い画家の手によるものと考えられている。ファン・エイクがこのパネルを下絵は完成させたものの未完成のまま残して死去し、上部は工房のメンバーまたは追随者によって完成されたものと推測されている。

彼の作品として確実に帰属されるが、複製によってのみ知られている作品が3点存在する。『ポルトガルのイザベルの肖像』は、1428年にフィリップがポルトガル王ジョアン1世の娘との仮結婚契約を結ぶためにポルトガルを訪問した際に制作されたものである。現存する複製から、実際のオーク材の額縁とは別に、さらに2つの「描き込み」額縁があったことが推測される。そのうちの1つには上部にゴシック文字の銘文が記され、もう1つの模造石の欄干は彼女の手が置かれる台座の役割を果たしていた。

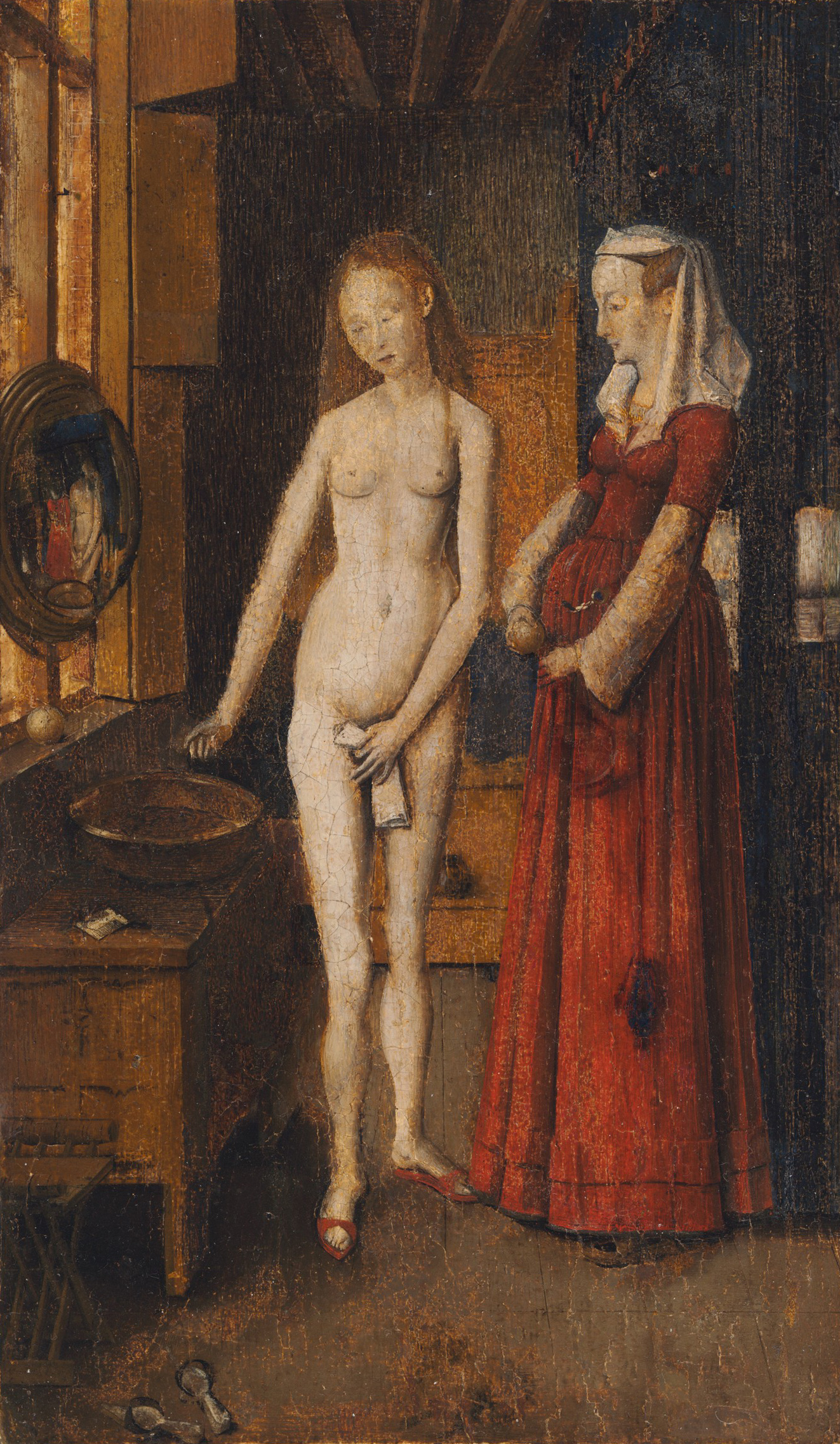

彼の死後60年以内に制作された『湯浴みをする女』の現存する複製は2点あるが、この作品は主にヴィレム・ファン・ハーフトの1628年の大規模な絵画『コルネリス・ファン・デル・ヘーストの画廊』に描かれていることで知られている。この画廊の光景には、他にも多くの特定可能な古今の巨匠の作品が描かれている。『湯浴みをする女』は、『アルノルフィーニ夫妻像』と多くの類似点を持っている。例えば、ベッドと小犬が置かれた室内、鏡とその映り込み、引き出し付きの箪笥、床の木靴などである。より広範には、付き添いの女性の衣服、彼女の姿の輪郭、そして彼女が向いている角度も類似している。

6. 評価と後世への影響

ヤン・ファン・エイクは生前から高い評価を受け、その革新的な技法は後世の芸術家たちに多大な影響を与え、北方ルネサンスにおける彼の地位を確立した。

6.1. 当代の評価

ファン・エイクに関する最も初期の重要な資料は、ジェノヴァの人文主義者バルトロメオ・ファツィオが1454年に著した伝記『著名人列伝』である。この中でヤン・ファン・エイクは当時「第一級の画家」と称されている。ファツィオは彼を、ロヒール・ファン・デル・ウェイデン、ジェンティーレ・ダ・ファブリアーノ、ピサネロと共に15世紀初頭の最も優れた芸術家の一人に数えている。ファツィオがイタリア人画家と同様に、ネーデルラントの画家たちにも強い熱意を示していたことは特筆に値する。この書は、現在失われたヤン・ファン・エイクの作品の側面を明らかにしており、著名なイタリア人所有の入浴場面に言及しているが、他者が描いた世界地図を誤ってファン・エイクの作品であるとしている箇所もある。ファツィオはファン・エイクが十分な教育を受け、古典、特に古代ローマの博物学者大プリニウスの美術論に精通していたと記している。古代ローマの詩人オウィディウスの著書『恋愛術』からの引用句が、『アルノルフィーニ夫妻像』のオリジナルの額縁(現在は失われている)に刻まれていたことからも古典に詳しかったことがうかがえる。さらに、彼の多くの作品にラテン語の銘文が見られることも、ファン・エイクが十分な教育を受けた人物であったことを裏付けている。ヤン・ファン・エイクがラテン語に詳しかったのは、フィリップ3世の命令で諸外国へ旅した経験が役立っていた可能性もある。

彼は生前から革新的な人物と見なされており、ファン・エイクの構図と手法は盛んに模倣され、再現された。彼のモットー「ALS ICH KAN」(「我に能う限り」)は、美術史における最初期にして最も特徴的な署名の一つであり、1433年の『ターバンの男の肖像』(彼の自画像とも目される)に初めて登場した。この銘文は、当時の彼の高まりゆく自信を示していると解釈できる。1434年から1436年にかけては彼の最盛期とされ、この時期に『宰相ロランの聖母』、『ルッカの聖母』、『ファン・デル・パーレの聖母子』といった作品が制作された。1437年の記録によれば、彼はブルゴーニュ貴族の最高位から非常に高く評価されており、海外からの依頼も受けていたという。

6.2. 後世への影響

ファン・エイクの技法と様式は、初期フランドル派の画家たちによって採用され、さらに洗練された。彼の名声は決して衰えることなく、その後数世紀にわたって高く評価され続けた。特に、油彩画への彼の革命的なアプローチは、ジョルジョ・ヴァザーリによって永続的に語り継がれ、「油絵具の発明者」という神話を生み出すほどであった。実際には、油絵具はより古くから存在していたが、ファン・エイク兄弟は、詳細な板絵に油絵具を使用し、グレーズやウェット・オン・ウェットなどの技法を用いることで、これまでになかった目覚ましい効果を達成した初期のネーデルラント画家の一人として認識されている。

6.3. 記念碑と追悼

q=51.211639, 3.225917|position=right

ブルッヘにあるヤン・ファン・エイク広場は彼の名にちなんで名付けられた。また、ヘントの聖バーフ大聖堂の前庭には、彼の兄フーベルト・ファン・エイクとの兄弟像が建てられている。