1. 概要

ユリウス・アルノシュト・ヴィレーム・フチーク(Julius Arnošt Vilém Fučíkユリウス・アルノシュト・ヴィレーム・フチークチェコ語、Julius Ernst Wilhelm Fučíkユリウス・エルンスト・ヴィルヘルム・フチークドイツ語、1872年7月18日 - 1916年9月25日)は、チェコの作曲家であり、軍楽隊の指揮者である。生涯のほとんどを軍楽隊の指揮者として過ごし、400曲以上の行進曲、ポルカ、ワルツを作曲した多作な作曲家として知られる。その作品の多くが軍楽隊のために書かれたことから、「ボヘミアのスーザ」とも称された。

今日でも彼の行進曲はチェコ共和国で愛国的な楽曲として演奏されている。特に彼の世界的な名声は、ヨーロッパやアメリカ合衆国で人気を博した「フローレンティナー行進曲」と、世界中のサーカスでピエロの登場テーマ曲として広く認識されている「剣闘士の入場」(Vjezd gladiátorůヴィエズト・グラディアトルーチェコ語、英語では「サンダー・アンド・ブレイズ」としても知られる)の2作品に主に依拠している。

2. 生涯

ユリウス・フチークの生涯は、彼の音楽的才能と軍楽隊でのキャリアが密接に結びついていた。彼は教育を通じて音楽の基礎を築き、軍隊での経験が彼の作曲活動に大きな影響を与えた。

2.1. 出生と初期の生涯

ユリウス・フチークは1872年7月18日、当時オーストリア=ハンガリー帝国の一部であったボヘミアのプラハで生まれた。幼少期から音楽に触れ、学生時代には、ファゴットをルートヴィヒ・ミルデに、ヴァイオリンをアントニーン・ベンネヴィッツに師事し、様々な打楽器も習得した。

2.2. 教育と音楽修業

フチークはプラハ音楽院で正式な音楽教育を受けた。ファゴット、ヴァイオリン、打楽器といった多様な楽器の習得は、彼の後の作曲活動、特に管弦楽や吹奏楽作品において、楽器の特性を深く理解した上での豊かな表現を可能にした。彼は後に、著名な作曲家アントニーン・ドヴォルザークのもとで作曲を学び、この指導が彼の作曲スタイル形成に決定的な影響を与えたと考えられている。

2.3. 軍楽隊でのキャリア

1891年、フチークは軍楽家としてオーストリア=ハンガリー第49歩兵連隊に入隊した。当初はドナウ川沿いのクレムス・アン・デア・ドナウでヨーゼフ・フランツ・ワーグナーの指揮のもと演奏活動を行った。1897年には軍隊に再入隊し、サラエヴォに駐屯する第86歩兵連隊の楽隊指揮者に就任した。この時期に、彼の最も有名な作品である「剣闘士の入場」(Einzug der Gladiatorenアインツーク・デア・グラディアトーレンドイツ語)を作曲した。

1900年、フチークの楽隊はブダペストへ移動した。ここでは彼の作品を演奏する8つの連隊楽隊が存在したが、同時に注目を集めるための競争も激しかった。より多くの音楽家を自由に使えるようになったことで、フチークは管弦楽曲の編曲を試みるようになった。1907年にはブダペストで、もう一つの有名な行進曲である「フローレンティナー行進曲」を作曲した。

1910年、フチークは再びボヘミアに戻り、テレージエンシュタットの第92歩兵連隊の楽隊指揮者となった。当時、この楽隊はオーストリア=ハンガリー帝国で最も優れた軍楽隊の一つであり、彼はこの楽団と共にプラハやベルリンで演奏旅行を行い、総計1万人以上の聴衆を集めるほどの成功を収めた。

2.4. 民間での音楽活動

軍楽隊でのキャリアの合間にも、フチークは民間での音楽活動に従事した。1894年には軍隊を離れ、プラハのドイツ劇場で第2ファゴット奏者の職に就いた。その1年後(1895年)には、クロアチアの都市シサクにあるダニツァ合唱団の指揮者となった。この期間に、彼は主にクラリネットとファゴットのための多数の室内楽曲を作曲した。

2.5. 後期と事業

1913年、フチークはベルリンに居を構え、自身の楽隊「プラガー・トンキュンストラー・オーケストラ」(Prager Tonkünstler-Orchester)を結成し、自身の作品を販売するための楽譜出版社「テンポ・フェアラーク」(Tempo Verlag)を設立した。しかし、第一次世界大戦の勃発により彼の事業は陰りを見せ始めた。戦時中の困窮により事業は失敗し、彼の健康も損なわれた。

2.6. 死去

ユリウス・フチークは1916年9月25日、ベルリンで44歳で急死した。彼の遺体はプラハのヴィノフラディ墓地に埋葬された。

3. 音楽活動と作品

ユリウス・フチークは、その多作な活動と多様なジャンルへの貢献により、チェコ音楽史に名を刻んだ。彼の作品は、力強い行進曲から優雅なワルツ、技巧的なポルカ、そして室内楽に至るまで幅広い。

3.1. 音楽的スタイルと影響

フチークは400曲以上の作品を残した多作な作曲家であり、そのほとんどが軍楽隊のために書かれた。彼の作曲スタイルは、師であるアントニーン・ドヴォルザークの影響を受けているとされる。彼はしばしばアメリカの行進曲王ジョン・フィリップ・スーザと比較され、「ボヘミアのスーザ」と称された。彼の最も有名な作品「剣闘士の入場」は、元々半音階を多用したことから「半音階的大行進曲」(Grande Marche Chromatiqueグランデ・マルシュ・クロマティークドイツ語)と題されていたが、古代ローマの歴史への彼の興味から現在の名前に変更された。

3.2. 行進曲

フチークは数多くの行進曲を作曲し、その中でも特に2作品が世界的に有名である。

- 剣闘士の入場(Vjezd gladiátorůヴィエズト・グラディアトルーチェコ語)作品68(1897年)

この作品は、元々「半音階的大行進曲」として作曲されたが、フチークの古代ローマ史への関心から現在の題名に変更された。1910年、カナダの作曲家ルイ・フィリップ・ローレンデューが小編成のバンド用に編曲し、「サンダー・アンド・ブレイズ」(Thunder and Blazes)というタイトルで出版したところ、サーカス公演、特に道化師の登場テーマ曲として広く普及し、世界中で親しまれるようになった。「スクリーマー」(Screamer)という愛称でも知られている。

- フローレンティナー行進曲(Florentiner Marschフローレンティナー・マルシュドイツ語)作品214(1907年)

この行進曲は、ヨーロッパやアメリカ合衆国で広く人気を博し、フチークの代表作の一つとして知られている。

その他の主な行進曲には以下のものがある。

- サルヴェ・インペラートル(Salve Imperatorラテン語)作品224(1898年)

- ダヌビア(Danubiaドイツ語)作品229(1899年)

- トリグラフ(Triglavチェコ語)作品72(1900年)

- 将官旗の下に(Pod admirálskou vlajkouチェコ語)作品82(1901年)

- ミシシッピ・リバー(Mississippi River英語)(1902年)

- ファンタスティック行進曲(Fantastický pochodチェコ語)(1902年)

- 常に前進(Stále vpředチェコ語 / Sempre avantiイタリア語)(1904年)

- スラヴの守護者(Stráž Slovanstvaチェコ語)(1907年)

- 陽気な村の鍛冶屋(Veselí venkovští kovářiチェコ語)作品218(1908年)

- ヘルツェゴヴィナ(Hercegovacチェコ語)作品235(1908年)

- 神の戦士たち(Boží bojovníciチェコ語)(1911年)

- 勝利の剣(Vítězný mečチェコ語)作品260(1913年)

- ファンファーレの響き(Zvuky fanfárチェコ語)作品278(1914年)

- 勇猛果敢に前へ(Schneidig vorドイツ語)作品79

- 兵士(Il soldatoイタリア語)作品92

- 連隊の子供たち(Die Regimentskinderドイツ語)作品169

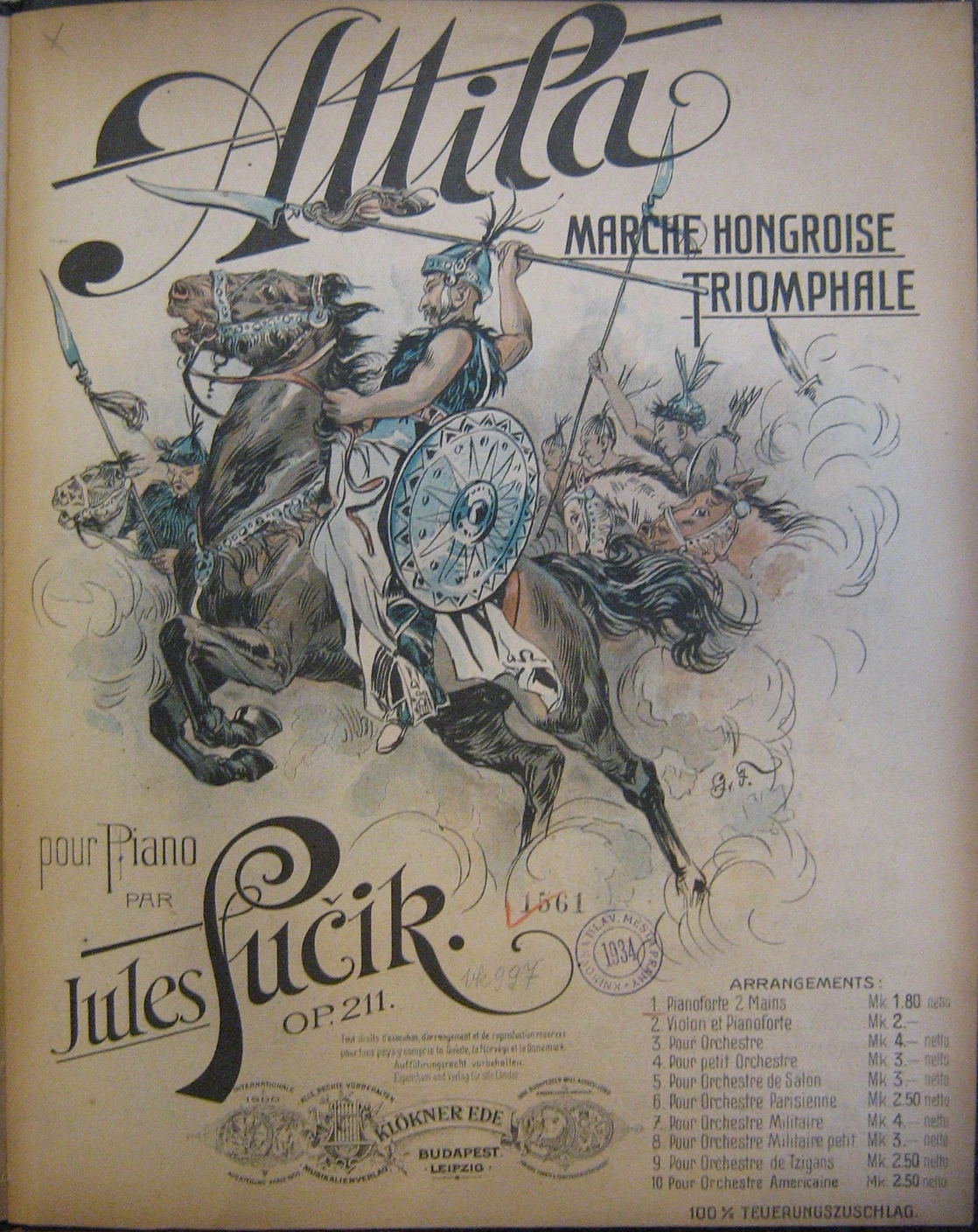

- アッティラ(Attilaドイツ語)作品211

- アンクル・テディ(Uncle Teddy英語)作品239

- 恐れを知らず忠実に(Furchtlos und Treuドイツ語)作品240

- ライトメリッツァー射撃行進曲(Leitmeritzer Schuetzenmarschドイツ語)作品261

- オリンピック・レスリング王者入場(Einzug der Olympischen Meisterringerドイツ語)作品274

- トリエントの思い出(Erinnerung an Trientドイツ語)作品287

- 勝利のトロフィー(Siegestrophaenドイツ語)作品297

- ギガンティック(Gigantic英語)作品311

- サラエヴォ行進曲(Sarajevo-Marschドイツ語)作品66

3.3. ワルツとポルカ

フチークは行進曲だけでなく、ワルツやポルカといったジャンルでも多くの作品を残している。

- 夢の理想(Ideály snůチェコ語)作品69 - ワルツ(1900年)

- ドナウの岸辺から(Vom Donauuferドイツ語)作品135 - ワルツ(1903年)

- エスカポレット(Escarpoletteフランス語) - ワルツ(1906年)

- 老いた不平家(Starý bručounドイツ語)作品210 - ファゴットのためのヴィルトゥオーゾ・ポルカ(1907年)

- 冬の嵐(Winterstürmeドイツ語)作品184 - ワルツ(1907年)

- ドナウの伝説(Dunajské pověstiチェコ語)作品233 - ワルツ(1909年)

- バレリーナ(Baletkyチェコ語)作品226 - ワルツ(1909年)

- 愛の炎(Liebesflammenドイツ語)作品248 - ワルツ

- 百万人の踊り(Tanec milionůチェコ語)作品121 - ワルツ

3.4. その他の作品

フチークは上記のジャンル以外にも、様々な形式の作品を手がけた。

- 演奏会用序曲「マリナレーラ」(Marinarellaイタリア語)作品215(1907年)

- 演奏会用序曲「ミラマーレ」(Miramareイタリア語)作品247(1912年)

- 交響組曲「人生」(Životチェコ語)(1907年)

- 聖フーベルトゥス(St. Hubertusドイツ語)作品250 - 序曲

- レクイエム(Requiemラテン語)作品281

- クラリネットとファゴットのための室内楽曲

4. 評価と遺産

ユリウス・フチークの音楽は、彼の死後も世界中で演奏され続け、特に特定の作品はポップカルチャーに深く根付いている。

4.1. 大衆的な認知度

今日でも、フチークの行進曲はチェコ共和国において愛国的な楽曲として頻繁に演奏されている。彼の最も有名な作品である「剣闘士の入場」は、サーカスにおける道化師の登場テーマ曲として世界中で広く知られており、「サンダー・アンド・ブレイズ」や「スクリーマー」といった別名でも親しまれている。

4.2. ポップカルチャーにおける影響

フチークの作品は、現代のポップカルチャーにおいても影響を与えている。例えば、1976年にC.ジョン・ミアーズ・オーガニゼーションが録音したフチークの行進曲「連隊の子供たち」(Die Regimentskinderドイツ語)のバレルオルガン演奏は、人気のあるアタリのビデオゲーム『ローラーコースタータイクーン』で用いられている。

5. 親族

ユリウス・フチークには、オペラ歌手である兄のカレル・フチーク(Karel Fučíkチェコ語)がいた。また、同名の甥であるジャーナリストのユリウス・フチークもいる。