1. 誕生と発展

アリスのキャラクターは、作者であるルイス・キャロルによってどのように構想され、時間と共に発展し、最終的に確立された視覚的イメージへと到達したか、その過程を辿る。

1.1. キャラクター構想と初期の挿絵

アリスは、キャロルの『不思議の国のアリス』の最初の草稿である『地下の国のアリス』で初登場した。『地下の国のアリス』は、1862年7月4日の午後、キャロルが友人ロビンソン・ダックワースとアイシス川でボートを漕いでいる最中、そしてその後のボート旅行でアリス・リデル姉妹に語った物語から生まれた。10歳のアリス・リデルの要望により、キャロルはそれらの物語を『地下の国のアリス』として書き記し、1864年2月に完成させた。この手書き本には37枚の挿絵が含まれ、そのうち27枚にアリスが描かれている。

キャロルが描いたアリスの絵は、彼女が名前を共有するアリス・リデルの身体的特徴とはほとんど似ていなかったため、アリス・リデルの妹であるイーディスが彼のモデルであった可能性も示唆されている。キャロルは主人公をチュニックを着た姿で描いたが、これはリデル姉妹が着ていたであろう仕立てのドレスとは対照的であった。彼の挿絵は、ラファエル前派の画家であるダンテ・ゲイブリエル・ロセッティやアーサー・ヒューズの影響を受けており、特に『地下の国のアリス』の一枚の絵には、ヒューズの絵画『ライラックを持つ婦人』(1863年)を視覚的に暗示する部分が見られる。キャロルは手書きの『地下の国のアリス』を1864年11月にアリス・リデルに贈呈した。

1.2. ジョン・テニエルの挿絵

ジョン・テニエルは『不思議の国のアリス』(1865年)の挿絵を£138 GBPの報酬で手掛けた。これはキャロルの年収の約4分の1に相当し、キャロル自身が支払った。1864年4月にキャロルが彼を挿絵画家として採用した時、テニエルはすでに風刺雑誌『パンチ』の成功した著名な主要挿絵画家であったが、キャロルはまだ文学的な名声を得ていなかった。

テニエルは、その挿絵の大部分を『地下の国のアリス』の絵に基づいて描いた可能性が高く、キャロルは彼の仕事を注意深く監督した。キャロルの提案の中には、アリスは長い金髪を持つべきであるというものがあった。テニエルの描くアリスの服は、ヴィクトリア朝中期の中流階級の少女が自宅で着ていたであろう典型的なものであった。テニエルによって生み出され、現在ではキャラクターと関連付けられているピナフォアは、「ある種の行動への準備と形式ばらない態度」を示唆している。

テニエルが描いたアリスの原型は、1860年から4年間で『パンチ』誌に少なくとも8点の漫画に登場した、身体的に類似したキャラクターに遡る。1860年の漫画では、このキャラクターは現在アリスと関連付けられている服、すなわち「ゆったりしたスカート、薄い色のストッキング、フラットシューズ、そして解いた髪の毛に巻かれたヘアバンド」を身につけていた。これらの漫画のキャラクターは、中流階級の愛らしい少女の典型として描かれ、「平和主義者で不干渉、忍耐強く礼儀正しく、他者の攻撃にゆっくりと応じる」とアリスと似ていると評されている。

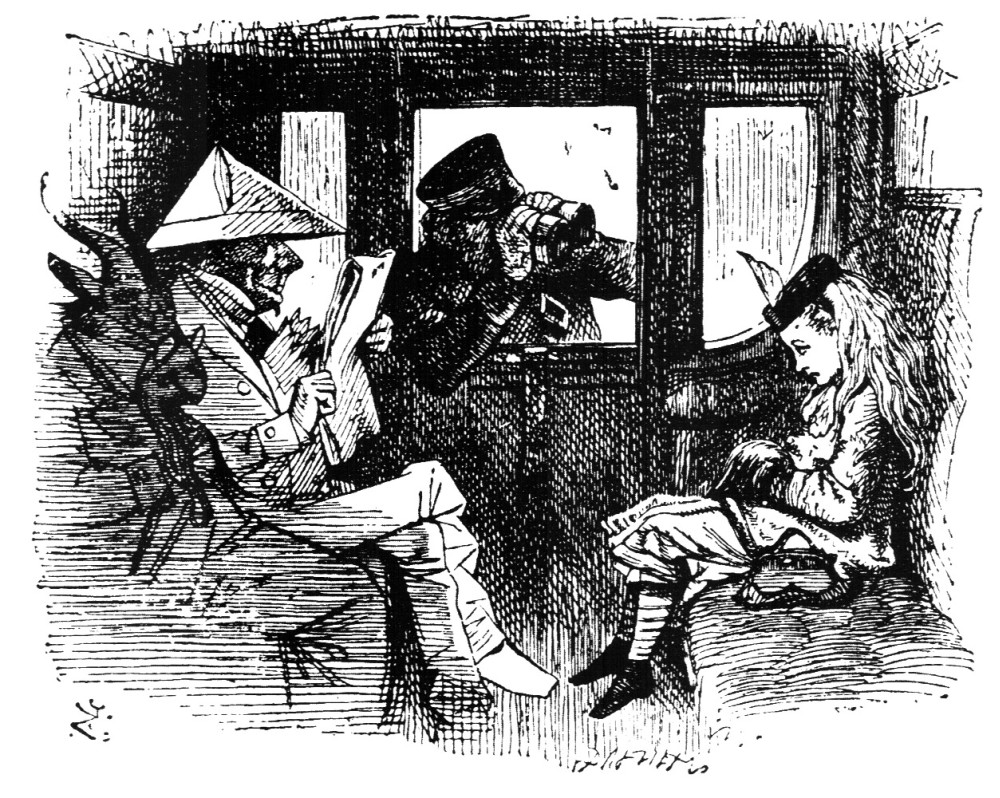

1.3. 外見の変化

続編『鏡の国のアリス』(1871年)の挿絵に対するテニエルの報酬は£290 GBPに上昇し、これもまたキャロルが自費で支払った。テニエルは続編でアリスの服装をわずかに変更し、無地のストッキングではなく横縞のストッキングを着用させ、より装飾的なピナフォアにリボンを付けた。当初、テニエルは女王となったアリスに、赤の女王や白の女王と同様の「クリノリンで膨らんだチェスの駒のようなスカート」を着せることを意図したが、このデザインはキャロルによって却下された。女王姿や鉄道車両内の彼女の服装は、当時流行していたポロネーズ風のバッスル付きドレスである。キャロルは、テニエルがアリスの挿絵にモデルを使用することを拒否したことに不満を表明しており、その結果としてアリスの頭と足が不釣り合いになったと書き記している。

1881年2月、キャロルは出版元に対し、『子供部屋のアリス』の可能性について打診した。これは『不思議の国のアリス』の簡易版で、彩色され拡大された挿絵が特徴である。テニエルは『不思議の国のアリス』から20枚の挿絵を彩色し、その一部を修正した。アリスは金髪で描かれ、ドレスは黄色、ストッキングは青色である。彼女のドレスは背中にリボンが付いたプリーツになり、髪にもリボンを付けていた。エドマンド・エヴァンスは、木版を使用してカラー印刷を行う「クロモキシログラフィ」というプロセスで挿絵をカラー印刷した。

テニエル以降の挿絵画家たちは、アリスの外見を多様に描いている。1907年には、チャールズ・ロビンソンが初めて実在のアリス・リデルをモデルにしたおかっぱ頭のアリスを描いた。1920年代には、ウィリー・ポガニーが当時のアメリカの流行であったボビィ・ソクサーの姿でアリスを描くなど、画家たちは自身の個性や時代背景を反映した様々なイメージでアリスを捉えている。

2. キャラクター特性

アリスは、その好奇心旺盛で独立した精神と、時に規範に疑問を呈する姿勢によって、単なる児童文学のヒロイン以上の多面的な魅力を持つキャラクターとして描かれている。

2.1. 性格

『不思議の国のアリス』の物語は、ルイス・キャロルことチャールズ・ラトウィッジ・ドジソンが、知人の娘であるアリス・リデルのために即興で作った物語を原型としている。このため、一般的には物語の主人公であるアリスも実在のアリス・リデルがモデルになっていると考えられているが、キャロルは生前、アリスは純然たるフィクショナルなキャラクターであり、いかなる現実の子供にも基づいていないと何度か発言している。

1887年に書かれた「舞台のアリス」という記事の中で、キャロルはアリスのキャラクターについて次のように記している。

「夢のアリスよ、汝は汝の養父の目に何者として映るであろうか。彼は汝をどのように描いたらよいだろうか。第一に愛らしさ、愛らしさと優しさだ。犬のように愛らしく(散文的な比喩を許してほしい。私はこれほどに純粋で完全なこの世の愛を知らないのだ)、そして仔鹿のように優しい。それから礼儀正しさ。あらゆるものに対して、上のものにも下のものにも、偉容を誇るものにもグロテスクなものにも、王にも芋虫にも、たとえ彼女自身が王女であり、黄金を身にまとっているようなときでさえ、礼儀正しい。それに信じやすさ。もっとも狂気じみた不可能事を、夢想家だけが持つあの完全な信頼を持って受け入れる。そして最後に好奇心だ。子供時代の幸せな一時期にのみやってくる、この世界を愉しむことへの熱望を伴った激しい好奇心。その幸せな子供時代には、罪も悲しみもただの名前であり、まだ何も意味を持たない空の言葉に過ぎないのだ!」

評論家たちは、アリスを「純粋」「想像力豊か」「内省的」「おおむね行儀が良い」「権威的人物に批判的」「賢い」と特徴付けている。一方で、アリスに否定的な特徴を見出す者もいる。彼女は不思議の国の動物たちとの会話で頻繁に不親切さを示し、ビル・ザ・リザードを空中に蹴り飛ばすといった暴力的な行動を取り、また、育ちの良さに反して鈍感さや無礼な返答を見せることがあると指摘されている。ドナルド・ラッキンによれば、「彼女の階級的・時代的な偏見、怯え、幼児的でみじめな涙、堅苦しさ、自信に満ちた無知、時には露骨な偽善、全体的な無力感と混乱、そして二つの冒険の終わりにおいて奮闘を放棄する臆病なほどの準備にもかかわらず、多くの読者は今なお、アリスを支配力、忍耐力、勇敢さ、そして成熟した良識の神話的な具現化として見上げている」。

アリスのキャラクターがアリス・リデルとどの程度同一視できるかは議論の的となっている。一部の批評家は、キャラクターをリデルと同一視するか、彼女がキャラクターにインスピレーションを与えたと述べている。他の批評家は、キャロルが自身の主人公とリデルを別々のものと考えていたと主張している。キャロルによれば、彼のキャラクターは実在の子供に基づいておらず、完全にフィクションである。

モートン・N・コーエンは、キャロルはアリスの身体的特徴をアリス・リデルから創造し、その性格は彼自身から引き出したと述べている。デニス・クラッチとR・B・シェイバーマンは共著『ふしぎのレンズで覗くと』(1972年)で、実在のアリス・リデルが「二人ごっこ」をして遊んだ証拠はなく、キャロル自身が作中のアリスに自身の性格を投影した例証であると指摘している。彼らによれば、キャロル自身は数学者チャールズ・ドジソンと児童書作家ルイス・キャロルという二つの自己を注意深く区別して生活していた。

2.2. 年齢と家族構成

『鏡の国のアリス』では、アリスは白の女王に対し自分の年齢を「7歳とちょうど半分」と明言している。『鏡の国のアリス』の物語は、ガイ・フォークス・ナイトの前日である11月4日に起こる。一方、『不思議の国のアリス』では年齢は明言されていないが、第6章のアリスの台詞「今は5月だから、3月ほどには狂っていないわね」(三月ウサギに関連)と、第7章で帽子屋に日にちを問われたアリスが4日だと答えていることから、物語内の日付は11月4日のちょうど半月にあたる5月4日であり、『鏡の国』の半年前、アリスがちょうど7歳のときの物語であると推測されている。5月4日はアリス・リデルの誕生日であり、またキャロルがアリス・リデルに贈った、『不思議の国のアリス』の原型である手書き本『地下の国のアリス』の最後のページには、7歳当時のアリス・リデルの写真が貼られていた。

物語中に登場するアリスの家族は、『不思議の国のアリス』に登場する姉一人だけで、正確な家族構成は明らかにされていない。この姉の名前も明示されていない。一方、『不思議の国のアリス』で言及されるアリスの自慢の飼い猫である「ダイナ」は、子猫を伴って『鏡の国のアリス』に登場する。「ダイナ」はリデル家で実際に飼っていた猫の名前である。リデル家ではもう一匹「ヴィリケンズ」という猫も飼っており、どちらの猫も当時の流行歌からとった名前である。『鏡の国のアリス』に登場する子猫は、黒猫の「キティ」と白猫の「スノードロップ」で、物語では特にいたずら好きな黒猫の方がアリスの鏡の国の冒険に重要な役割を果たす。キャロルの初期の少女友達の一人であるメアリー・マクドナルドの飼い猫の名前がスノードロップであった。

2.3. 社会階級と教育

作中の様々な描写からは、アリスがヴィクトリア朝時代のイギリス社会における新興の中流階級である「ジェントリ」の、中でも特に裕福な部類に属する家庭の少女であることがわかる。例えば、『不思議の国のアリス』の第9章では、アリスは「代用ウミガメ」が語る身の上話に対し、自分も毎日学校に行っているときっぱり述べ、さらに経済的に余裕がなく正課しか取れなかった代用ウミガメとは対照的に、正課以外にフランス語と音楽を習っていると話す。一方で、彼女の知識の浅さと実用性の薄さは、女子に対して真剣な学問知識を要求しなかった当時の中流階級の一般的な女子教育観の反映でもある。

アリス自身にも階級意識があり、同第2章にて自分がクラスメートのメイベルになってしまったのではないかと訝る場面では、「小さくて汚い家」に住んでいるその家庭の子供になることを好まなかったという。また前述の第9章の場面で代用ウミガメに「洗濯は習っていないのか」と聞かれて憤慨するが、これは洗濯を学ぶことが良しとされなかったためと考えられる。

キャロルはもともと『不思議の国のアリス』の主要読者層として中流階級の子女を想定しており、主人公のアリスもまた中流階級の少女であることを強く意識していた。原型となった話を聞かせた相手であるアリス・リデル自身、オックスフォード大学の学寮長を父に持つ裕福な中流階級の少女である。ジョン・テニエルが描いたアリスの服装も、当時の中流階級の少女が好んで着ていた普段着であり、必ずしもキャロルやテニエルの個人的な好みを反映したものではなかった。

3. 衣装

アリスの衣装は、その象徴的なデザインと時代ごとの変遷を通じて、文化的アイコンとしての彼女の地位を確立してきた。

3.1. デザインと変遷

アリスの服装については本文中ではほとんど言及されていないが、キャロルは挿絵を担当したジョン・テニエルに対して、アリスの服装に関して様々に注文をつけていたと見られる。テニエルの挿絵では、アリスが着ているのはボディスと裾の広がったスカートとエプロンからなるピナフォア(エプロンドレス)である。袖は短いパフスリーブであり、裾には身長が伸びたときに下ろすためのタックがある。このようなドレスの生地には当時、洗濯可能なポプリン、良質なアルパカ、ピケなどが使われていた。エプロンは実用的なホランド製ないしキャンブリック製と推測される。靴も紐付きのフラットシューズで、自由に走ったりできるものであった。

続編『鏡の国のアリス』でも服装はおおむね共通するが、エプロンの裾にフリルがつき、その後ろに大きなリボン結びが付けられ、無地であったストッキングには縞模様が入っている。また、頭にカチューシャが追加されており、これは後に「アリスバンド」の名で知られるようになった。

このようなアリスの服装は、よそ行きの盛装のようなものではなく、当時のジェントリ(イギリスの新興中流階級)の少女のありふれた保守的で実用的な普段着であり、テニエルの描いたものは没個性的でさえあった。キャロルはもともと手書き本『地下の国のアリス』の挿絵では、アリスに飾り気のない中世風のゆったりとしたドレスを着せていた。これはやはりラファエル前派が好んで描いていた服装であり、キャロルの好みを反映していたが、当時のイギリスの一般家庭に受け入れられていたものではなかった。そのため、『不思議の国のアリス』として正式に出版する際、主要読者として想定していたジェントリの好みに合わせたものと考えられている。

加えてアリスのこの服装は、しばしば前近代の衣装を着て現われる他のキャラクターと対置されることによって、アリスが異次元に迷い込んだのだという印象を強調する効果を上げている。このため、後世の翻案や挿絵では、異世界の住人たちがしばしばテニエルのデザインを踏襲した衣装を着ているのに対して、アリスだけはその時々の中流階級の少女の服装に合わせたデザインにされる傾向がある。

3.2. 衣装の文化的影響

テニエルの描いたピナフォア姿のアリスも、ウォルト・ディズニーのアニメーション映画『ふしぎの国のアリス』(1951年)をはじめとして現代までしばしばそのイメージを踏襲されて描かれている。アリスのピナフォアの色は、テニエル自身が彩色を担当した幼児向けの『子供部屋のアリス』(1889年)では黄色く塗られているが、ディズニーのアニメ映画版では青色(サックスブルー)が採用されており、以降のアリスのイメージに影響を与えた。ディズニー版のアリスは黒色のリボンが付いた黒色のカチューシャを付けており、タイツは無地の白である。

これらのアリスの衣装は、現代ではロリータ・ファッションのモチーフとして定形化されており、ほぼ上述のデザインを再現した商品も複数のブランドから頻繁に発表されている。

4. 文化的影響と評価

アリスのキャラクターは、文学、批評、大衆文化全般にわたって広範な影響を与え、多岐にわたる解釈を生み出してきた。

4.1. 文学的および批判的評価

アリスは文化のアイコンとして認識されている。『アリス』の書籍は印刷され続け、最初の本は100の言語に翻訳されている。『不思議の国のアリス』は、子供向け書籍の人気調査で上位にランクインし、その人気を維持し続けている。2015年の英国の調査では、アリスは子供文学のお気に入りキャラクター上位20位に入った。彼女はまた、ジョン・テニエルの挿絵で彼女が描かれているヘアバンドのスタイルにもその名前を貸している。

両『アリス』本の継続的な人気は、数多くの翻案、再解釈、文学的な続編、そして様々な商品化へと繋がった。文学分野における両『アリス』本の影響は、ヴィクトリア朝中期にはすでに始まっており、様々な小説がそのスタイルを取り入れ、当時の政治問題のパロディとして機能したり、『アリス』本の要素を再構築したりした。これらの作品には、性別にかかわらず、アリスと似た特徴(「典型的には礼儀正しく、明瞭で、自己主張が強い」)を持つ一人以上の主人公が登場した。

『不思議の国のアリス』と『鏡の国のアリス』は、キャロルの存命中から批評的にも商業的にも成功を収めていた。1898年までに、『不思議の国のアリス』は15万部以上、『鏡の国のアリス』は10万部以上が印刷されていた。ヴィクトリア朝の読者は一般的に、『アリス』の書籍を、他の子供向け書籍に頻繁に含まれる堅苦しい道徳が省かれた、気楽な娯楽として楽しんだ。『スペクテイター』誌は最初の『アリス』本をレビューし、アリスを「魅力的で小さな少女で、...素晴らしい会話スタイルを持つ」と評し、一方『ザ・パブリッシャーズ・サークル』は彼女を「素朴で愛情深い子供」と称賛した。複数の書評家はテニエルの挿絵がこの本に価値を添えていると考え、『ザ・リテラリー・チャーチマン』はテニエルのアリスの絵が「彼女を取り巻く全てのグロテスクな外見に対する魅力的な救済」を提供していると述べた。

後世の文学批評家によって、アリスのキャラクターは、19世紀中期の典型的な子供の主人公とは異例であり、逸脱した存在として注目されてきた。リチャード・ケリーは、このキャラクターを、キャロルがヴィクトリア朝の孤児の類型を再構築することで、異なる主人公を創造したと見ている。ケリーによれば、アリスは不思議の国で家族から離れて自力で生きなければならないが、孤児の道徳的・社会的物語の弧は、不思議の国の住人たちに対して自己の意識を維持しようとするアリスの知的な闘争に置き換えられている。アリソン・ルーリーは、アリスが理想化された少女像という、ジェンダーに縛られたヴィクトリア朝中期の概念に反抗していると主張する。アリスは理想に沿う気質を持たず、不思議の国にいる大人たちの人物像に異議を唱えるのである。

1930年代から1940年代にかけて、この本は精神分析的文学批評の対象となった。フロイト主義者たちは、『不思議の国のアリス』における出来事が作者の性格と欲望を反映していると信じていた。これは、この物語が自発的に語られたことに基づいていたためである。1933年、アンソニー・ゴールドシュミットは「キャロルを抑制された性的逸脱者として捉える現代の考え」を提唱し、アリスが小説におけるキャロルの自己表現として機能しているという仮説を立てた。しかし、ゴールドシュミットのこの影響力のある研究は、実際にはデマであった可能性もある。いずれにせよ、フロイト分析はこれらの本の中に「古典的なフロイト的隠喩」のシンボルを見出した。例えば、「膣的なウサギの穴と陰茎的なアリス、羊水の涙のプール、ヒステリックな母親像と無力な父親像、断頭(去勢)の脅威、素早いアイデンティティの変化」などである。

4.2. 視覚的翻案と大衆的イメージ

ウォルト・ディズニーは、ジョン・テニエルの「最大のライバル」と評され、1951年の映画化でアリスの強力なイメージを創造し、ポップカルチャーにおけるアリス像を形成するのに貢献した。アリスはそれ以前にも、トーマス・クロウェルが出版した無許可の米国版『アリス』二部作(1893年)で、おそらく初めて金髪の青いドレス姿で描かれていたが、ディズニーの描写がその普及に最も影響を与えた。ディズニー版のアリスの視覚的基盤は、メアリー・ブレアのコンセプト画とテニエルの挿絵にある。

この映画は当初、興行的に成功しなかったものの、後に大学生の間で人気を博し、彼らはこの映画を薬物による物語として解釈した。1974年、アメリカで『ふしぎの国のアリス』が再公開された際には、この関連付けを意図した広告が打たれた。この薬物との関連は、この映画が家族向けの娯楽であるにもかかわらず、「非公式な」解釈として根強く残っている。

21世紀において、アリスの継続的な魅力は、彼女が絶えず再解釈される能力に起因するとされている。キャサリン・ロブソンは著書『ワンダーランドの男たち』で、「地下の世界であろうと鏡の国であろうと、文章であろうと視覚的であろうと、描かれたり写真に撮られたり、キャロルのブルネットであろうとテニエルの金髪であろうとディズニーのきちんとしたお嬢様であろうと、そして現実のアリス・リデルとしてであろうと、あらゆる異なる関連する形態において、アリスは究極の文化アイコンであり、あらゆる種類の操作に利用可能であり、初登場の時代と同じくらい今日でも遍在している」と記している。

ロバート・ダグラス=フェアハーストは、アリスの文化的地位を「現代の神話に近い何か」と比較し、彼女が「抽象的な希望や恐怖」の空白のキャンバスとして機能することで、キャラクターにさらなる「意味」が付与される可能性を示唆している。ゾーイ・ジャックとユージン・ギデンズは、このキャラクターがポップカルチャーにおいて「青いドレスのアリスが、頭蓋骨を持つハムレットと同じくらい遍在している」地位を占めていると指摘しており、これにより「人々が『不思議の国』や『鏡の国』を読んでいなくてもアリスを『知っている』という奇妙な状況」を生み出していると述べている。彼らは、これによりその後の翻案作品において創造の自由が許され、原作への忠実さが度外視される可能性があると主張している。

日本においては、アリスはポップカルチャーに大きな影響を与えている。ジョン・テニエルの挿絵とディズニーの映画化は、両小説が継続的に好意的に受け入れられている要因として挙げられている。日本の若者文化の中では、彼女は「1960年代のアメリカやイギリスの『ヒッピー』とほぼ同じ方法で、反逆の象徴」として受け入れられてきた。彼女はまた、日本のファッション、特にロリータ・ファッションのインスピレーション源にもなっている。彼女の人気は、彼女が「外見は甘く純真でありながら、内面はかなり自立している」という、日本の少女像である「shōjo」の理想を体現しているという考えに起因するとされている。

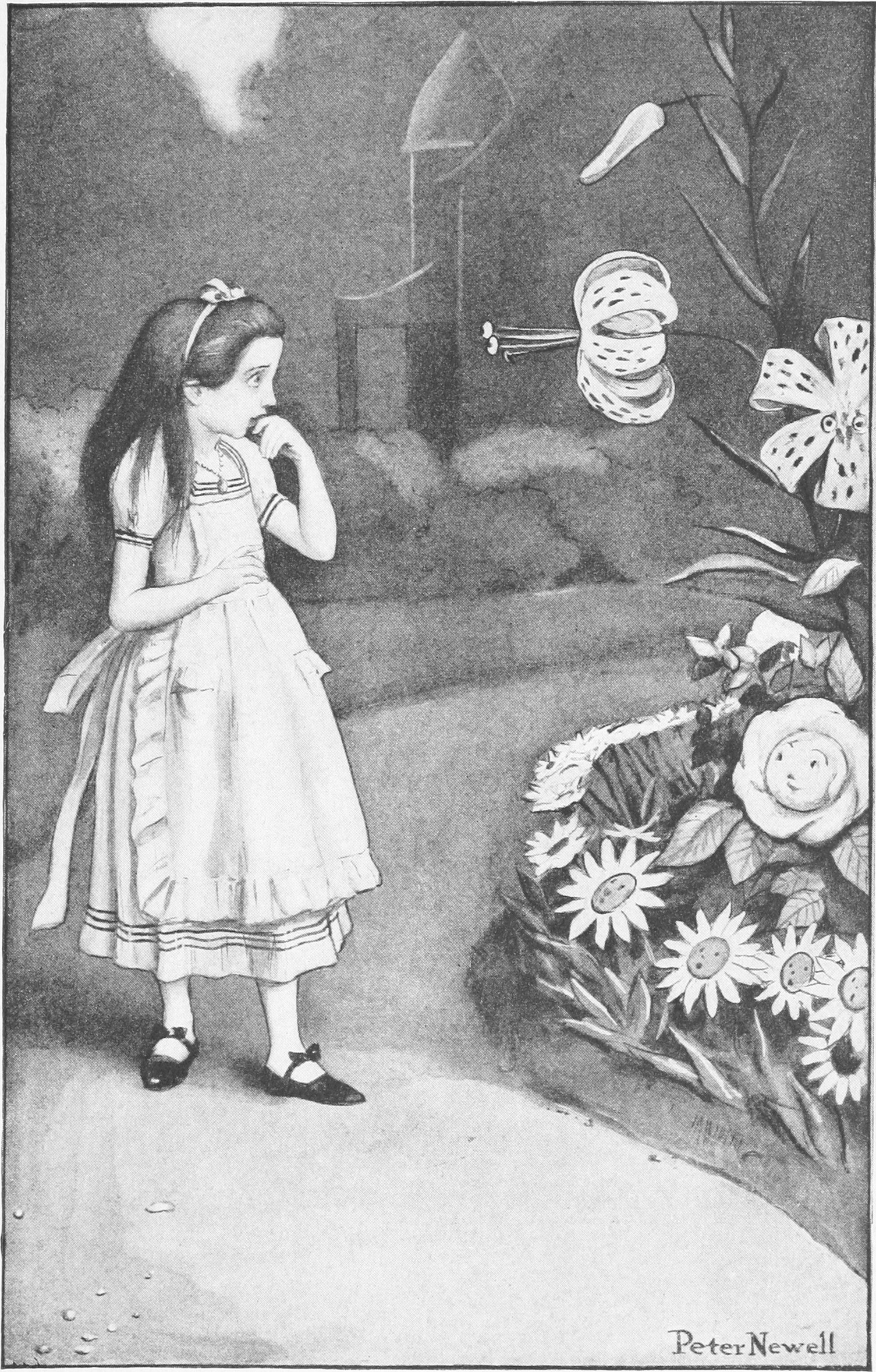

4.2.1. その他の挿絵画家

『アリス』の二つの本は頻繁に再挿絵されている。『不思議の国のアリス』の著作権が1907年に失効したことにより、8つの新しい印刷版が発行され、その中にはアール・ヌーヴォー様式でアーサー・ラッカムが挿絵を手掛けたものも含まれる。1907年に出版された他の版の挿絵画家には、チャールズ・ロビンソン、アリス・ロス、W.H.ウォーカー、トーマス・メイバンク、そしてミリセント・ソーワビーがいる。

その他の注目すべき挿絵画家には、ブランシュ・マクナマス(1896年)、ピーター・ニューウェル(1901年)はモノクロームを使用した。メイベル・ルーシー・アトウェル(1910年)、ハリー・ファーニス(1926年)、そしてアール・デコ様式を特徴とするウィリー・ポガニー(1929年)がいる。

1930年代以降の注目すべき挿絵画家には、エドガー・サーストン(1931年)と彼の1929年のウォール街暴落への視覚的言及、D.R.セクストン(1933年)とJ.モートン・セール(1933年)の二人はいずれも年長のアリスを描いた。マーヴィン・ピーク(1954年)、ラルフ・ステッドマン(1967年)は1972年にフランシス・ウィリアムズ記念賞を受賞した。サルバドール・ダリ(1969年)はシュルレアリスムを使用し、ピーター・ブレイクは水彩画(1970年)を描いた。1972年までに、『不思議の国のアリス』の挿絵画家は90人、『鏡の国のアリス』の挿絵画家は21人に上った。1980年代、1990年代、2000年代初頭のアリスの注目すべき挿絵画家の中には、バリー・モーザー(1982年)、グレッグ・ヒルデブランド(1990年)、デイヴィッド・フランクランド(1996年)、リスベート・ツヴェルガー(1999年)は水彩画を使用した。ヘレン・オクセンバリー(1999年)は、その作品で1999年にカート・マシュラー賞、2000年にケイト・グリーナウェイ・メダルの2つの賞を受賞した。そしてデロス・マクグロウ(2001年)は抽象芸術的な挿絵を手掛けた。

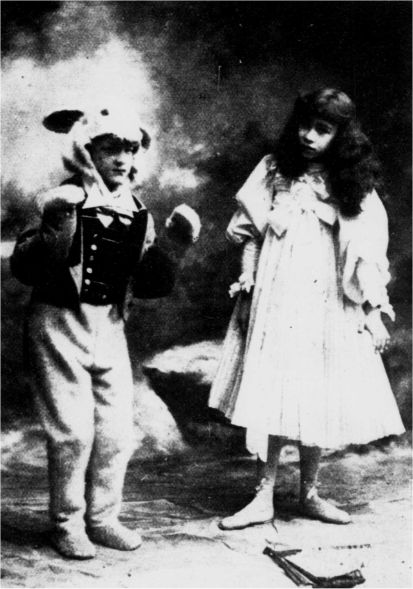

5. メディアにおけるアリス

『不思議の国のアリス』は、キャロルの生前の1886年に、ヘンリー・サヴィル・クラークの脚本でオペレッタ化されており、アリス役はキャロルの推薦でフィービ・カーロが演じた。その後、再演でアリス役になったイーザ・ボウマンは、上演がきっかけでキャロルと親しくなり、後にキャロルは『シルヴィーとブルーノ』を彼女に捧げている。オペレッタ版『アリス』はクリスマスシーズンの主要演目となり、40年以上にわたるロングランを記録した。その他、演劇、オペラ、バレエ、パントマイムなどにも『アリス』は翻案され、各国の無数の女優がアリスを演じている。

アリスを元にした映画では以下のような女優がアリスを演じている。

- メイ・クラーク(パーシー・ストウほか監督『不思議の国のアリス』1903年) - 『アリス』の初の映画作品でアリスを演じた。作品自体はわずか8分のサイレント映画であった。

- ヴァイオラ・サヴォイ(W・W・ヤング監督『不思議の国のアリス (1915年映画)』1915年)

- ルース・ギルバート(バド・ポラード監督『不思議の国のアリス (1931年映画)』1931年)

- シャーロット・ヘンリー(ノーマン・Z・マクロード監督『不思議の国のアリス』1933年)- 有声映画ではじめてアリスを演じた。

- フィオナ・フラートン(ウィリアム・スターリング監督『アリス~不思議の国の大冒険~』1972年) - 当時15歳のフラートンがアリスを演じた。

- ナタリー・グレゴリー(ハリー・ハリス監督『不思議の国のアリス』1985年)

- クリスティーナ・コホウトヴァー(ヤン・シュヴァンクマイエル監督『アリス』1988年) - 生身の少女が演じるアリスと人形アニメーションを組み合わせた作品で、コホウトヴァーは寡黙で冷たい印象のアリスを演じている。

- ケイト・ベッキンセイル(ジョン・ヘンダーソン監督『アリス・イン・ミラーランド』1998年) - 母親が子供に本を読み聞かせているうちに物語に入り込んでしまうという異色の設定で、当時25歳のベッキンセイルがアリスを演じた。

- ティナ・マジョリーノ(ニック・ウィリング監督『不思議の国のアリス (1999年映画)』1999年)

- ミア・ワシコウスカ(ティム・バートン監督『アリス・イン・ワンダーランド』2010年) - 大人になったアリスが再び不思議の国を訪れるという設定で、19歳のアリスを演じた。

ディズニーによるアニメ映画『ふしぎの国のアリス』(1951年)ではキャサリン・ボーモントが声を担当し、2005年以降のディズニー作品ではヒンデン・ウォルチに交代している。日本語版は土井美加が担当しているが、2代目は諸星すみれが担当している。1983年から1984年の日独合作のテレビアニメシリーズ『ふしぎの国のアリス』ではTARAKOがアリスの声を当てた。

6. 関連項目

- 不思議の国のアリスのキャラクター

- 鏡の国のアリスのキャラクター

- 不思議の国のアリス関連一覧

- アリス・リデル

- ジョン・テニエル

- 不思議の国のアリスの挿絵

- 気違いのお茶会

- マザー・グース

- ナンセンス文学

- かばん語

- クライスト・チャーチ (オックスフォード大学)

- ヴィクトリア朝