1. 概要

アルバニア共和国、通称アルバニアは、東南ヨーロッパのバルカン半島南西部に位置する共和制国家である。西はアドリア海、南西はイオニア海に面し、北はモンテネグロ、北東はコソボ、東は北マケドニア、南はギリシャと国境を接している。首都はティラナである。

アルバニアの歴史は古く、古代イリュリア人の居住に始まり、ローマ帝国、ビザンツ帝国、オスマン帝国の支配を経て、20世紀初頭に独立を達成した。第二次世界大戦後はエンヴェル・ホッジャ指導のもと厳格な共産主義体制が敷かれ、長らく鎖国状態にあったが、1990年代初頭に民主化へ移行した。民主化後は市場経済への移行とNATOおよび欧州連合(EU)への加盟を目指し、政治・経済改革を進めている。

国土は山がちな地形が多く、多様な気候と豊かな生物多様性を有する。政治体制は議院内閣制に基づく共和国であり、人権保障や法の支配の確立が現代の主要な課題となっている。経済はサービス業が中心で、観光業も成長しているが、依然として多くの課題を抱えている。アルバニア人の多くはイスラム教徒であるが、その信仰形態は非常に世俗的であり、キリスト教徒も一定数存在するなど、宗教的にも多様な側面を持つ。アルバニア文化は、古代からの伝統とオスマン帝国時代の影響、そして現代ヨーロッパの要素が混在し、独自の発展を遂げている。

2. 国名

アルバニアの正式名称はアルバニア語で Republika e Shqipërisëレプブリカ・エ・シュチパリサアルバニア語、通称は Shqipëriシュチパリアアルバニア語(不定形)または Shqipëriaシュチパリアアルバニア語(定形)である。アルゲシュ方言では Shqipnialn(シュチプニ)または Shqipniaaln(シュチプニア)、あるいは Shqypnialn(シュキプニ)または Shqypniaaln(シュキプニア)とも呼ばれる。

「シュチパリア」とはアルバニア語で「鷲 (Shqiponjaシュチポンニャアルバニア語) の国」を意味し、アルバニア人が鷲の子孫であるという伝説に由来する。この鷲は、国旗にも描かれている双頭の鷲であり、アルバニアの象徴となっている。この双頭の鷲は、中世にアルバニアの諸侯の紋章として用いられ、特にオスマン帝国に対する抵抗運動を指導したスカンデルベグが用いたことで知られるようになった。

一方、他称である「アルバニア」という名称の起源は、古代ギリシャの地理学者プトレマイオスが2世紀に現在のドゥラスの北東に位置する都市アルヴァノポリス (Ἀλβανόπολις古代ギリシア語) と、そこに住むイリュリア人の一部族アルヴァノイ族 (Ἀλβανοί古代ギリシア語) について言及したことに遡ると考えられている。中世には、この地域はラテン語で Albaniaラテン語 または Arbanumラテン語 と呼ばれ、住民は自らを Arbëreshëアルベレシュアルバニア語 と称した。Shqipëriシュチパリアアルバニア語 および Shqiptarシュチプタルアルバニア語(アルバニア人)という呼称が Arbëriaアルベリアアルバニア語 や Arbëreshëアルベレシュアルバニア語 に取って代わるようになったのは17世紀後半から18世紀初頭にかけてのことである。

「アルバニア」という名称は、ラテン語の「albusラテン語」(白い)に由来するという説もあり、これはアルバニアの地質が主に石灰岩質で白いことから「白い土地」と呼んだことに由来するとされる。

3. 歴史

アルバニアの歴史は、先史時代から始まり、古代イリュリア人、ギリシャ植民都市、ローマ帝国、ビザンツ帝国、オスマン帝国など様々な勢力の影響を受けながら、20世紀に独立国家として形成された。特にオスマン帝国による約500年間の支配は、アルバニアの社会、文化、宗教に大きな影響を与えた。共産主義時代には極端な鎖国政策と人権抑圧が行われたが、1990年代初頭の民主化以降は、市場経済への移行と国際社会への復帰を目指している。

3.1. 先史時代

アルバニアにおける人類の居住の痕跡は旧石器時代中期にまで遡る。サランダ近郊のシャラ洞窟やティラナ近郊のジャイタ山などから、石器や動物の骨といった遺物が発見されており、これらはムスティエ文化やオーリニャック文化と関連付けられている。

中石器時代(紀元前1万年~紀元前6千年頃)の居住跡は、多くが当時のアドリア海沿岸や洞窟遺跡に見られる。シャラの洞窟からは燧石や碧玉製品、動物の化石骨が、ジャイタ山からはオーリニャック文化に類似した骨角器や石器が出土している。

新石器時代(紀元前7千年紀頃開始)に入ると、農耕や牧畜(羊や山羊の家畜化)の証拠が見られるようになる。沿岸部では紀元前6500年頃以降、カルディウム土器文化が出現し、内陸部ではスタルチェヴォ文化圏の一部を形成した。コニスボル洞窟では、中石器時代の層と先土器新石器時代の遺物が共存しており、この地域における継続的な居住を示唆している。

アルバニア南東部のセレニツァにある瀝青鉱山は、ヨーロッパにおける瀝青利用の初期の証拠を提供しており、その歴史は新石器時代後期(紀元前5000年頃)に遡る。当時の地元住民は、瀝青を土器の装飾顔料、防水材、割れた土器の接着剤として利用していた。セレニツァの瀝青は紀元前5千年紀初頭からアルバニア東部に流通し、新石器時代および青銅器時代にはイタリア南部へも輸出されていた。この質の高い瀝青は、新石器時代後期から現代に至るまで利用され続けている。

アルバニアを含むバルカン半島西部におけるインド・ヨーロッパ語族化は、紀元前2800年以降に始まったとされる。初期青銅器時代の墳墓(トゥムルス)が後のアポロニア(イリュリア)近郊で発見されており、紀元前2679±174年(較正年代で紀元前2852年~2505年)のものとされている。これらの墳丘墓は、アドリア海=リュブリャナ文化(後のツェティナ文化に関連)の南限を示しており、この文化はバルカン半島北部からアドリア海沿岸を南下してきた。同様の墳墓はモンテネグロ(ラキチャ・クチェ)やアルバニア北部(シュトイ)でも見つかっている。

アルバニアのインド・ヨーロッパ語族化に関連する最初の古人骨ゲノム解析の結果として、アルバニア北東部の墳墓から、ヤムナヤ文化のステップ牧畜民の遺伝的祖先系統を主に持つ男性の人骨が発見され、紀元前2663年~2472年のものと年代測定された。

中期青銅器時代には、ツェティナ文化の遺跡や遺物がアルバニアに出現する。ツェティナ文化はダルマチア地方のツェティナ渓谷からアドリア海を南下してきた。アルバニアでは、ツェティナ文化の遺物はシュコダル湖南部周辺に集中しており、シュクレルやシュトイのような墳墓群、ガイタン(シュコダル)のような丘上集落、さらにはブラズ、ネジル、ケプタ(アルバニア中部)のような洞窟遺跡やソヴヤン(アルバニア南東部)のような湖畔遺跡で典型的に見られる。

3.2. 古代

現在のアルバニアの領域には、歴史的にインド・ヨーロッパ語族に属する人々、その中でも多数のイリュリア部族やエピロテス部族が居住していた。また、いくつかのギリシャ植民都市も存在した。「イリュリア」と呼ばれた地域は、おおよそアドリア海の東側、地中海沿岸に位置し、南はヴョサ川の河口まで広がっていた。イリュリア諸部族に関する最初の記述は、紀元前4世紀に書かれたギリシャの文献『黒海周航記』に見られる。

中央アルバニアにはブリュゲス人も存在し、南部にはエピロテスのカオニア人が居住し、その首都はフォイニケにあった。紀元前7世紀頃には、アポロニアやエピダムノスといったギリシャの都市国家による植民都市が沿岸部に建設された。

イリュリアのタウランティ族は、この地域で最も早く記録された強力なイリュリア部族の一つであった。彼らは現在のアルバニアの大部分にあたる地域に居住していた。タウランティ王国の支配者であったグラウキアスは、ダルダニアの支配者クレイトスとともに、紀元前335年のペリオンの戦いでアレクサンドロス大王と戦った。その後、マケドニアの支配者カッサンドロスはアポロニアを占領し、紀元前314年にはゲヌスス川(シュクンビン川)を渡った。数年後、グラウキアスはアポロニアを包囲し、ギリシャ植民都市エピダムノスを占領した。

モンテネグロを中心とするイリュリアのアルディエイ族は、アルバニア北部の大部分を支配していた。彼らのアルディエイ王国は、プレウラトス2世の息子であるアグロン王のもとで最大の版図を築いた。アグロンは他の近隣部族にも支配を広げた。紀元前230年にアグロンが亡くなると、妻のテウタがアルディエイ王国を継承した。テウタの軍勢はさらに南のイオニア海まで活動範囲を広げた。紀元前229年、ローマはイリュリア王国によるローマ船への広範な略奪行為を理由に宣戦布告した。この戦争は紀元前227年にイリュリアの敗北で終わった。テウタの後、紀元前181年にゲンティウスが王位を継いだ。ゲンティウスは紀元前168年にローマと衝突し、第三次イリュリア戦争が勃発した。この紛争の結果、紀元前167年までにローマがこの地域を征服した。ローマはこの地域を3つの行政区画に分割した。

3.3. 中世

395年、テオドシウス1世の死によりローマ帝国は東西に分裂した。これは、民族大移動期の脅威による圧力の高まりも一因であった。6世紀から7世紀にかけて、スラヴ人がドナウ川を渡り、バルカン半島の先住民であったギリシャ人、イリュリア人、トラキア人を大部分同化した。その結果、イリュリア人に関する歴史的記録は7世紀を最後に途絶えた。

11世紀、東西教会の分裂(1054年)により、東方正教会と西方カトリック教会の交流断絶が公式化され、これはアルバニアにおいてカトリックの北部と正教会の南部の出現という形で反映された。アルバニア人はオフリド湖の西、シュクンビン川上流域に居住し、1190年にプロゴン・オブ・クルヤの指導のもとアルバン公国を建国した。プロゴンの死後、公国は息子のジンとディミトリが継承した。

ディミトリの死後、公国はアルバニア系ギリシャ人のグレゴリー・カモナス、次いでクルヤのゴレムの支配下に入った。13世紀に公国は解体された。アルバン公国は、ビザンツ帝国の西端として、エピロス専制公国またはニカイア帝国のラスカリス朝のもとで半自治的地位を維持した、アルバニア国家の最初の萌芽とみなされている。

12世紀末から13世紀初頭にかけて、セルビア人とヴェネツィア人がこの地域を占領し始めた。アルバニア人の民族起源は不明確であるが、アルバニア人に関する最初の明白な言及は、1079年または1080年のミカエル・アタリアテスの著作に遡る。彼はアルヴァノイ族がコンスタンティノープルに対する反乱に参加したと言及している。この時点でアルバニア人は完全にキリスト教化されていた。

アルバン公国の解体後、ナポリ王カルロ1世はアルバニアの支配者たちと協定を結び、彼らとその古来の自由を保護することを約束した。1272年、彼はアルバニア王国を建国し、エピロス専制公国から諸地域を奪還した。王国はアドリア海沿岸のディラキウムから南のブトリントまでのアルバニア中央部の全域を領有権主張した。カトリックの政治構造は、バルカン半島におけるカトリック教会の布教計画の基盤となった。この計画は、カルロ1世の従姉妹であるアンジューのエレナの支持も得た。彼女の治世中、主にアルバニア北部に約30の教会と修道院が建設された。14世紀のビザンツ帝国内の権力闘争は、セルビアの中世で最も強力な支配者であったステファン・ドゥシャンが、ドゥラスを除くアルバニア全土を含む短命のセルビア帝国を建国することを可能にした。

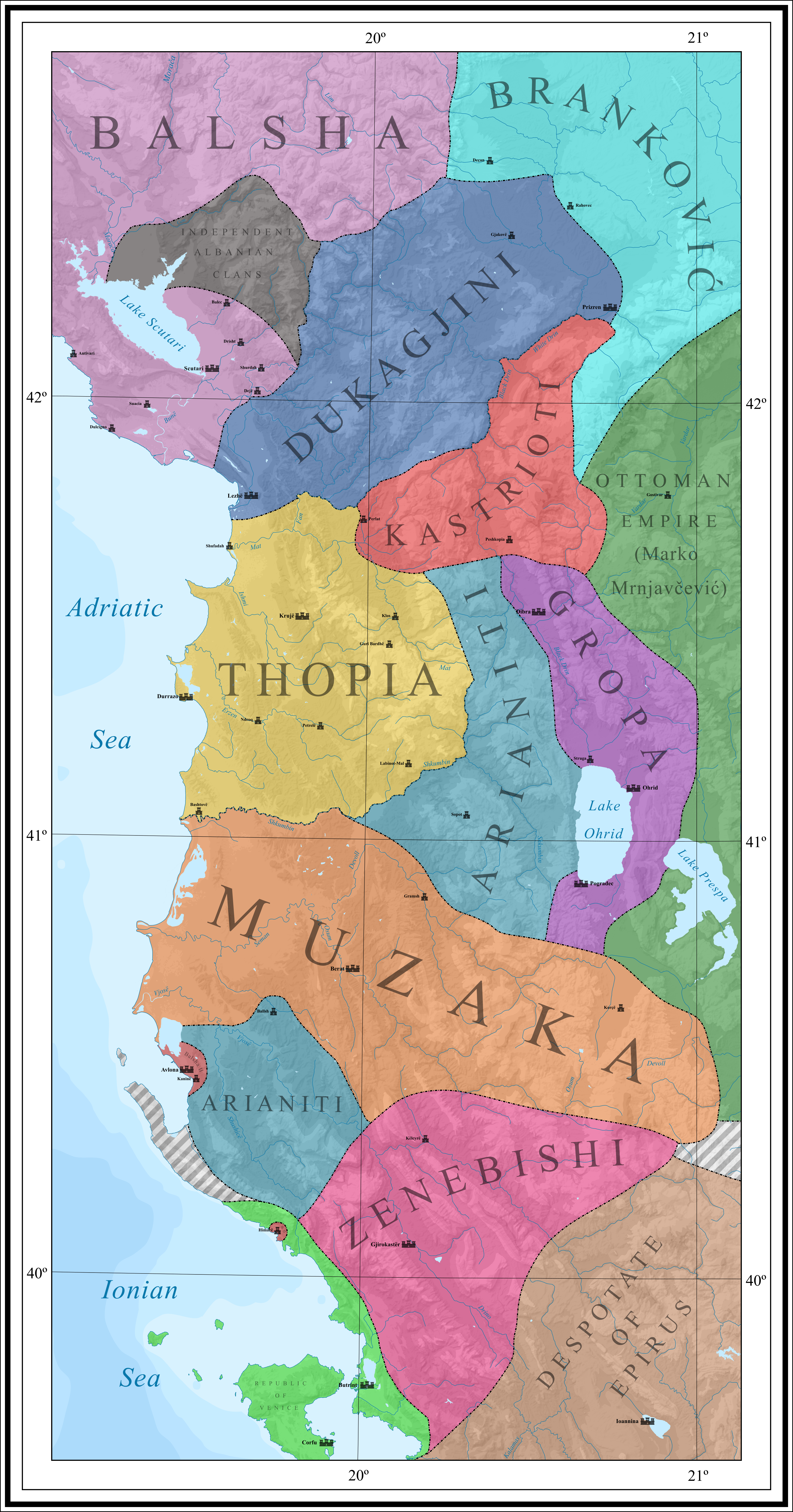

1367年、アルバニアの支配者たちはアルタ専制公国を建国した。この時期、アルバニア公国、カストリオティ公国、ベラト公国、ドゥカジニ公国など、いくつかのアルバニア諸公国が形成された。15世紀前半、オスマン帝国はアルバニアの大部分を侵略し、スカンデルベグを指導者とするレジャ同盟が結成された。スカンデルベグはアルバニア中世史の国民的英雄となった。

3.4. オスマン帝国時代

コンスタンティノープルの陥落とともに、オスマン帝国は征服と拡大の長期にわたる時代を続け、その国境は東南ヨーロッパの奥深くまで及んだ。彼らは1385年にアルバニアのイオニア海沿岸に到達し、1415年にはアルバニア南部に駐屯地を設け、その後1431年にアルバニアの大部分を占領した。その結果、何千人ものアルバニア人が西ヨーロッパ、特にカラブリア、ナポリ、ラグーサ、シチリアに逃れ、その他はしばしばアクセス困難なアルバニアの山岳地帯に保護を求めた。キリスト教徒であったアルバニア人は劣等階級とみなされ、スルタンがキリスト教徒の青年を家族から徴集してイェニチェリを構成することを認めたデヴシルメ制度などにより、重い税(ジズヤ)を課された。オスマン帝国の征服は、イスラム化の漸進的なプロセスとモスクの急速な建設を伴った。

レジャ同盟の結成後、スカンデルベグの指導のもと、シュコドラの陥落まで繁栄し、長きにわたる革命が勃発した。スカンデルベグは、スルタンのムラト2世とメフメト2世が率いるオスマン帝国の大軍を一貫して打ち破った。スカンデルベグは、アリアニティ家、ドゥカジニ家、ザハリア家、トピア家など、いくつかのアルバニア諸公国を統一し、未征服地域の大部分に中央集権的な権威を確立し、アルバニアの君主となった。オスマン帝国の拡大はスカンデルベグ軍が抵抗している間は停止し、彼は西ヨーロッパへのオスマン帝国の拡大を遅らせた主な理由の一つとされている。これにより、イタリア諸公国はオスマン帝国の到来(オトラント包囲戦)により良く備える時間を得た。しかし、ナポリを除くほとんどのヨーロッパ諸国が彼に支援を与えなかったこと、また、教皇ピウス2世によるオスマン帝国に対する十字軍組織計画の失敗は、スカンデルベグの勝利がオスマン帝国の西バルカン侵攻を永久に妨げるものではなかったことを意味した。

軍事指導者としての彼の輝かしい才能にもかかわらず、スカンデルベグの勝利は最終的な征服を遅らせるに過ぎなかった。絶え間ないオスマン帝国の侵攻はアルバニアに甚大な破壊をもたらし、人口を大幅に減少させ、家畜の群れや作物を破壊した。降伏以外に、スカンデルベグがオスマン帝国に対する成功にもかかわらず、オスマン帝国の侵攻を止めることができる可能性はなかった。彼の兵力と資源は不十分であり、戦争努力を拡大し、トルコ人をアルバニア国境から追い出すことを妨げた。したがって、アルバニアは彼の死後数年で最終的に陥落するまで、終わりのないオスマン帝国の攻撃に直面する運命にあった。

オスマン帝国がこの地域で確固たる足場を築くと、アルバニアの町々は4つの主要なサンジャクに組織された。政府は、スペインでの迫害を逃れてきたユダヤ人難民のかなりの規模の植民地を定住させることで貿易を奨励した。ヴロラの港では、ブルサやコンスタンティノープルからベルベット、綿製品、モヘア、絨毯、香辛料、皮革などのヨーロッパからの輸入品が通過した。ヴロラの一部の市民はヨーロッパ中に取引相手を持っていた。

アルバニア人の間でのイスラム化現象は、主に17世紀から広まり、18世紀まで続いた。イスラム教は彼らにオスマン帝国内での平等な機会と昇進を提供した。しかし、一部の学者によると、改宗の動機は文脈によって多様であったが、そのような問題を調査する際には資料の不足が助けにならない。カトリック教会の弾圧が強まったため、ほとんどのカトリック系アルバニア人は17世紀に改宗し、正教会系アルバニア人は主に次の世紀にそれに続いた。

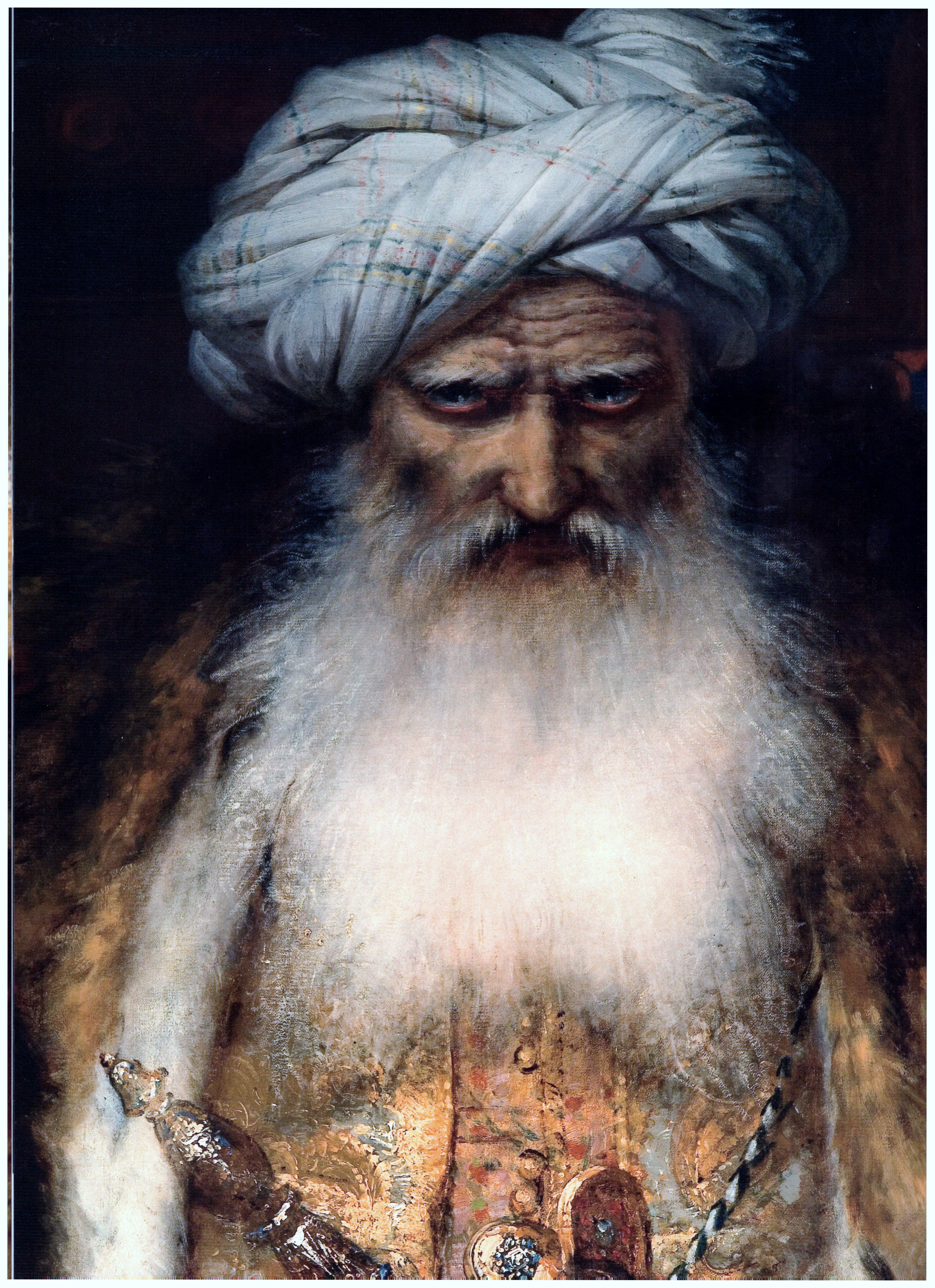

アルバニア人は戦略的に重要と見なされていたため、オスマン帝国の軍隊と官僚機構の重要な部分を占めていた。多くのイスラム教徒のアルバニア人が重要な政治的・軍事的地位を獲得し、より広いイスラム世界に文化的に貢献した。この特権的な地位を享受し、彼らは20人以上のアルバニア人の大宰相を含む様々な高い行政職を歴任した。その他には、著名なキョプリュリュ家、ザガン・パシャ、エジプトのムハンマド・アリ、テペレナのアリ・パシャなどがいた。さらに、スルタンのバヤズィト2世とメフメト3世は、ともにアルバニア系の母を持っていた。

3.5. 民族復興期

アルバニア・ルネサンスは、18世紀後半に始まり19世紀まで続いた時期であり、この間にアルバニアの人々は独立国家内での独立した文化的・政治的生活のための精神的・知的な力を集めた。現代のアルバニア文化も開花し、特にアルバニア文学と芸術が栄え、ロマン主義と啓蒙主義の原則の影響と頻繁に関連付けられた。オスマン帝国におけるナショナリズムの台頭以前は、オスマン当局はアルバニア人による民族的統一や良心の表現を抑圧していた。

露土戦争後のオスマン帝国に対するロシアの勝利は、アルバニア人が住む土地をスラブ系およびギリシャ系の隣国に割り当てるサン・ステファノ条約の締結をもたらした。しかし、イギリスとオーストリア=ハンガリー帝国はその後、この取り決めを阻止し、ベルリン条約(1878年)を引き起こした。この時点から、アルバニア人はアルバニア人が住む土地を保護し、統一国家に統合することを目標に組織し始め、プリズレン連盟の結成につながった。連盟は当初、イスラム教徒の人々とオスマン行政につながりのある地主たちの宗教的連帯に基づく立場をとるオスマン当局の支援を受けていた。彼らはイスラム教徒の連帯を支持・保護し、イスラム教徒の土地の防衛を呼びかけ、同時に連盟を「真のイスラム教徒委員会」と名付ける理由を構成した。

ボスニアからの代表者、中央当局の代表としてのプリズレン県知事、そしてスクタリ県からの代表者なしで構成される会議には、約300人のイスラム教徒が参加した。ムスリム代表わずか47名によって署名されたこの連盟は、カラールナーメを発行した。これには、アルバニア北部、イピロス、ボスニア・ヘルツェゴビナの人々が、ブルガリア、セルビア、モンテネグロの軍隊に対して、あらゆる可能な手段でオスマン帝国の領土保全を擁護する用意があるという宣言が含まれていた。

アブドゥル・フラシェリのもとで連盟がアルバニアの自治を目指し、コソボ県、シュコドラ県、モナスティル県、ヤニナ県を含む4つのオスマン帝国県を統一されたアルバニア県に統合することを要求するようになると、オスマン当局は支援を取りやめた。連盟は軍事力を用いて、モンテネグロに割り当てられたプラヴとグシニェ地域の併合を阻止した。モンテネグロ軍との数々の成功した戦い(ノヴシチェの戦いなど)の後、連盟は係争地域からの撤退を余儀なくされた。連盟は後にスルタンによって派遣されたオスマン軍に敗北した。

3.6. 独立と国家形成

アルバニアは、1912年11月28日にオスマン帝国からの独立を宣言し、1912年12月4日のヴロラ議会によって元老院とアルバニア臨時政府が設立された。その主権はロンドン会議によって承認された。1913年7月29日、ロンドン条約はアルバニアとその近隣諸国の国境を画定したが、多くのアルバニア人がアルバニア国外に取り残され、主にモンテネグロ、セルビア、ギリシャの間で分割された。

ヴロラに本部を置く国際管理委員会は、アルバニア独自の政治制度が整うまでアルバニアの行政を担当するために1913年10月15日に設立された。国際憲兵隊はアルバニア公国の最初の法執行機関として設立された。11月、最初の憲兵隊員がアルバニアに到着した。アルバニア公ヴィルヘルム・ツー・ヴィート(公爵ヴィルヘルム・ヴィディ)が公国の最初の公として選ばれた。1914年3月7日、彼は暫定首都ドゥラスに到着し、政府組織を開始し、トゥルハン・パシャ・ペルメティを任命して最初のアルバニア内閣を組閣した。

1913年11月、アルバニアの親オスマン勢力は、アルバニア系のオスマン帝国戦争大臣アフメド・イゼット・パシャにアルバニアの王位を提案した。親オスマン派の農民たちは、新政権は6つのキリスト教大国と、耕作可能な土地の半分を所有する地元の地主たちの道具であると信じていた。

1914年2月、アルバニアへの編入に反対する地元のギリシャ系住民によって、ジロカストラで北エピルス自治共和国が宣言された。この動きは短命に終わり、1921年に南部諸州はアルバニア公国に編入された。一方、イスラム聖職者集団の指導のもと、エサド・パシャ・トプタニを中心とするアルバニア農民の反乱が新政権に対して勃発した。トプタニは自らをアルバニアとイスラムの救世主と宣言した。アルバニア北部のミルディタ・カトリック義勇兵の支援を得るため、ヴィルヘルム公は彼らの指導者プレンク・ビブ・ドダをアルバニア公国外務大臣に任命した。1914年5月と6月、国際憲兵隊にはイサ・ボレティニとその部下(主にコソボ出身)が加わり、反乱軍は北部のミルディタ・カトリック教徒を破り、1914年8月末までに中央アルバニアの大部分を占領した。ヴィルヘルム公の政権は崩壊し、彼は1914年9月3日に国を去った。

3.7. 共和国と王政時代

アルバニアの戦間期は、持続的な経済的・社会的困難、政治的不安定、外国の介入によって特徴づけられた。第一次世界大戦後、アルバニアは確立された政府と国際的に承認された国境を欠いており、影響力を拡大しようとするギリシャ、イタリア、ユーゴスラビアといった近隣諸国に対して脆弱であった。これは政治的不確実性をもたらし、1918年にドゥラス会議がパリ講和会議の保護を求めたが拒否されたことで顕著になり、アルバニアの国際舞台での立場をさらに複雑にした。領土をめぐる緊張は、ユーゴスラビア、特にセルビアがアルバニア北部を、ギリシャがアルバニア南部を支配しようとしたことでエスカレートした。状況は1919年にセルビア人がアルバニア住民、特にグシニェとプラヴで攻撃を開始したことで悪化し、虐殺と大規模な避難民が発生した。一方、イタリアの影響力はこの時期、経済的利益と政治的野心によって拡大し続けた。

理想主義で知られるファン・ノリは1924年に首相に就任し、西欧型の立憲政治の確立、封建制度の廃止、イタリアの影響力への対抗、そしてインフラ、教育、医療を含む重要部門の強化というビジョンを掲げた。彼は、ゾグー1世を権力の座から追放するのに協力したかつての同盟者からの抵抗に直面し、彼の政策を実行するための外国援助を確保するのに苦労した。セルビアのエリート層の敵であったソビエト連邦との外交関係樹立というノリの決定は、ベオグラードからのボルシェヴィズムの非難を引き起こした。これはイタリアからの圧力を強め、ゾグーの権力回復という結果に至った。1928年、ゾグーはアルバニアを共和国から君主制に移行させ、ファシスト・イタリアの支援を得て、ゾグー1世を名乗った。主要な憲法改正により元老院は解散され、一院制の国民議会が設立されたが、ゾグーの権威主義的な権力は維持された。

1939年、ベニート・ムッソリーニ率いるイタリアはアルバニアに軍事侵攻し、ゾグーは亡命し、イタリア保護領アルバニアが成立した。第二次世界大戦が進むにつれて、イタリアはバルカン半島における領土支配の拡大を目指し、これにはギリシャ(チャメリア)、マケドニア、モンテネグロ、コソボの一部地域の領有権主張が含まれていた。これらの野望は、アルバニア人が多数を占めるすべての地域を単一国家に統一することを目指した大アルバニアの基礎を築いた。1943年、イタリアの支配力が低下すると、ナチス・ドイツがアルバニアの支配権を握り、アルバニア人はドイツ支配下で強制労働、経済的搾取、抑圧にさらされた。1944年、エンヴェル・ホッジャや他の共産主義指導者の指揮下にあるアルバニアのパルチザン部隊がドイツ占領からアルバニアを解放することに成功し、情勢は一変した。

3.8. 第二次世界大戦

イタリアによる軍事占領後、アルバニア王国は1939年から1943年まで、ヴィットーリオ・エマヌエーレ3世が率いるイタリア王国の保護国であり属領であった。1941年4月の枢軸国によるユーゴスラビア占領後、現在のコソボの大部分、マケドニア西部地域、セルビア中部のトゥティン、モンテネグロ東部の一部を含むユーゴスラビア地域は、その地域にかなりのアルバニア系住民がいたという理由でアルバニアに併合された。1941年11月、小規模なアルバニア共産主義者グループのメンバーがティラナで130人を集めてアルバニア共産党を結成し、エンヴェル・ホッジャを指導者とし、11人からなる中央委員会を設立した。共産党は当初、ある程度の人気を博し、青年委員会から新しい党員を受け入れていた。

1943年のイタリア降伏後、ナチス・ドイツがアルバニアを占領した。当時イタリアに敵対的だった民族主義団体「バリ・コンベタール」はティラナに「中立」政府を樹立し、ドイツ軍とともに共産主義志向の「国家解放運動」団体を排斥した。アルバニアは当時、ヨーロッパで最も荒廃した国の一つであった。6万軒以上の家屋が破壊され、全人口の10%が家を失った。共産ゲリラ軍は再編成され、1944年1月にはアルバニア南部の大部分を支配していた。しかし、彼らはドイツ軍の攻撃対象となり、一部地域から撤退しなければならなかった。国家解放戦線はパルメット会議で国家解放反ファシスト委員会を組織し、アルバニアの行政・立法機関としての役割を担わせた。第二次世界大戦末期のアルバニアは、共産主義者と民族主義者が互いに対立する内戦状態に陥った。しかし、1944年晩夏ごろには、共産ゲリラ軍がアルバニア南部からバリ・コンベタール軍を駆逐した。11月が終わる前に、ドイツ軍はティラナから撤退し、共産ゲリラ軍が直ちにティラナを攻撃して占領した。ゲリラ軍は1944年11月29日をもってアルバニア全土をドイツの支配から解放した。共産主義者たちは10月にベラトで臨時政府を樹立し、エンヴェル・ホッジャを首相に任命してアルバニアを統治し始めた。

3.9. 共産主義時代

エンヴェル・ホッジャ指導下のアルバニア人民共和国の成立は、現代アルバニア史における重要な時代であった。ホッジャ政権はマルクス・レーニン主義のイデオロギーを受け入れ、宗教活動の禁止、旅行の厳しい制限、私有財産権の廃止を含む権威主義的な政策を実施した。また、絶え間ない粛清、広範な抑圧、裏切り、外部からの影響に対する敵意によって特徴づけられた。彼の支配に対するいかなる形態の反対や抵抗も、国内追放、長期投獄、処刑といった迅速かつ厳しい結果を招いた。政権は、広範な貧困、非識字、健康危機、ジェンダー不平等といった多くの課題に直面した。これに対し、ホッジャは経済的・社会的解放を達成し、アルバニアを産業社会に変革することを目的とした近代化構想を開始した。政権は、ソビエト式の工業化による経済の多様化、変革的な鉄道システムの導入などの包括的なインフラ開発、教育・医療サービスの拡充、成人非識字の撲滅、女性の権利などの分野における的を絞った進歩を最優先課題とした。

ホッジャ政権下のアルバニアの外交史は、顕著な紛争によって特徴づけられた。当初はユーゴスラビアの衛星国として同盟を結んでいたが、ユーゴスラビアがアルバニアを自国領土に編入しようとしたため、関係は悪化した。その後、アルバニアはソビエト連邦と関係を確立し、他の東欧諸国と貿易協定を結んだが、ソビエトの政策をめぐる意見の不一致からモスクワとの関係が緊張し、1961年に外交関係が断絶した。同時に、アルバニアが自由選挙の実施を拒否し、西側が反共産主義蜂起を支援しているとの疑惑から、西側との緊張が高まった。アルバニアの永続的なパートナーシップは中国とのものであった。中ソ対立においては北京側につき、その結果ソビエト連邦との関係が断絶し、1968年のチェコスロバキア侵攻への対応としてワルシャワ条約機構から脱退した。しかし、1970年に関係は停滞し、双方がコミットメントを再評価するようになり、アルバニアは中国への依存を積極的に減らした。

ホッジャ政権下で、アルバニアは様々な宗派の宗教聖職者を標的とした広範なキャンペーンを展開し、特にイスラム教徒、ローマカトリック教徒、東方正教会の信者を中心に、公然たる迫害と処刑が行われた。1946年、宗教施設が閉鎖されたり、他の目的に転用されたりすると同時に、宗教的財産は国有化された。これは1976年に頂点に達し、アルバニアは世界初の憲法上の無神論国家となった。この政権下で、市民は宗教的信念を放棄し、世俗的な生活様式を受け入れ、社会主義イデオロギーを受け入れることを強制された。

3.10. 民主化と現代

40年にわたる共産主義と1989年の革命を経て、アルバニアでは特に学生の間で政治活動が著しく活発化し、現行秩序の変革につながった。1991年の最初の複数政党制選挙の後、共産党は1992年の議会選挙でアルバニア民主党に敗北するまで議会で強力な地盤を維持した。かなりの経済的・財政的資源が、政府によって広く支持されていたネズミ講に投入された。このネズミ講は、国の人口の6分の1から3分の1を巻き込んだ。国際通貨基金の警告にもかかわらず、サリ・ベリシャはネズミ講を大規模な投資会社として擁護し、より多くの人々が送金や家畜の売却で得た現金をネズミ講に預けるようになった。

ネズミ講は1996年後半に崩壊し始め、多くの投資家が当初は平和的な抗議活動に参加し、政府に資金の返還を要求した。抗議活動は1997年2月に政府軍がデモ隊に発砲したことで暴力化した。3月には警察と共和国防衛隊が離反し、武器庫は無防備な状態となった。これらは民兵や犯罪組織によって速やかに空にされた。その結果生じた1997年のアルバニア内戦は、外国人や難民の避難の波を引き起こした。

この危機により、アレクサンデル・メクシとサリ・ベリシャは総選挙の結果を受けて辞任した。1997年4月、イタリア主導の国連平和維持軍であるアルバ作戦がアルバニアに入り、国外居住者の避難支援と国際機関の活動基盤確保という2つの目標を掲げた。関与した主要な国際機関は、西欧同盟の多国籍アルバニア警察部隊であり、政府と協力して司法制度を再構築すると同時にアルバニア警察を再建した。

共産主義体制崩壊後、アルバニアは欧州連合(EU)と北大西洋条約機構(NATO)への加盟を目指し、西欧化への積極的な道を歩み始めた。2009年にはNATO加盟を果たし、東南ヨーロッパ諸国の中で先駆的な成果を達成した。EUへのさらなる統合というビジョンに従い、2009年4月28日に正式に加盟を申請した。2014年6月24日には、EU加盟候補国としての地位が正式に承認された。

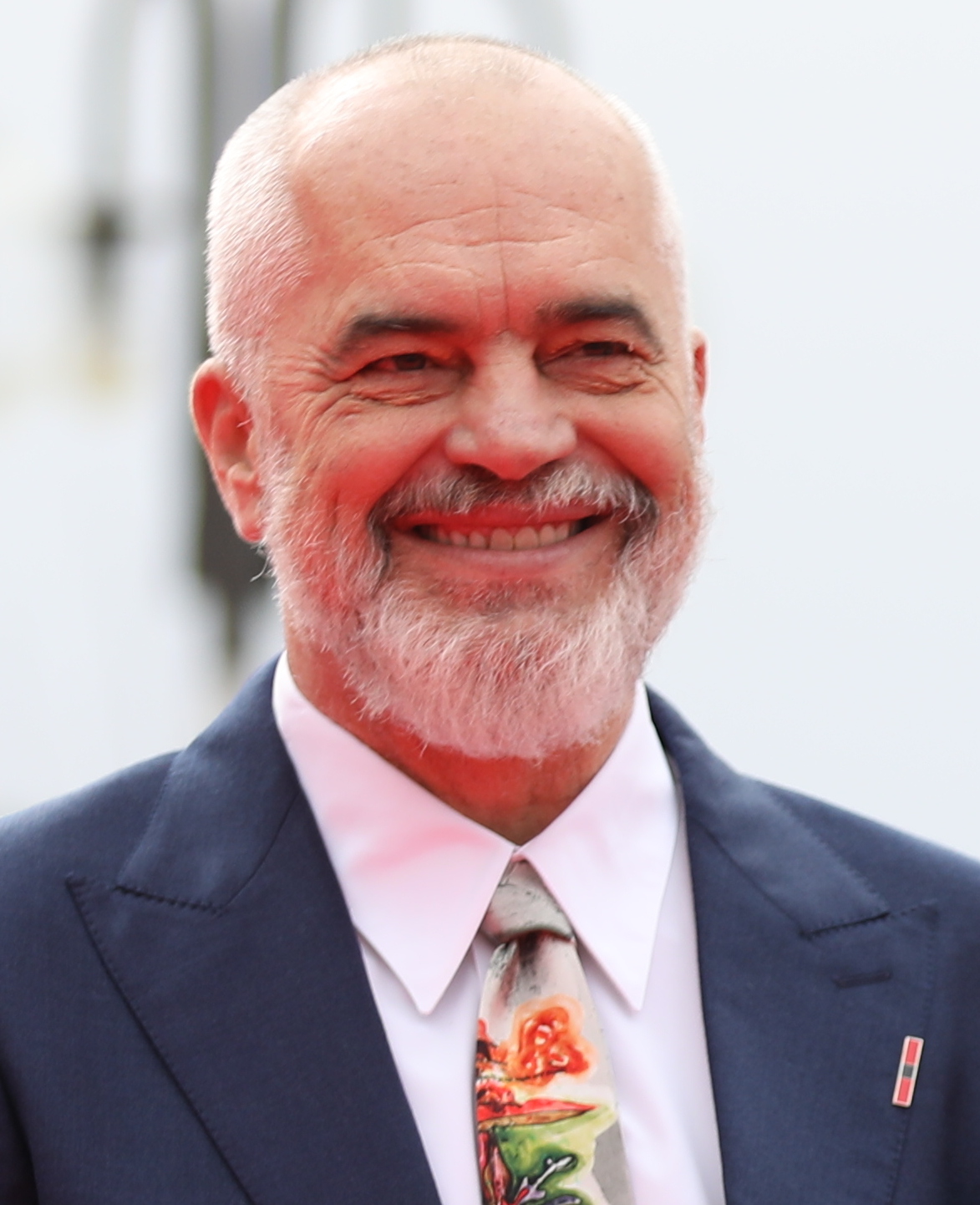

アルバニア社会党のエディ・ラマは、2013年と2017年の議会選挙で勝利した。首相として、彼は経済の近代化、司法や法執行機関を含む国家機関の民主化に焦点を当てた数多くの改革を実施した。失業率は着実に低下し、アルバニアはバルカン半島で4番目に低い失業率を達成した。ラマはまた、ジェンダー平等を彼の政策の中心に据え、2017年以降、閣僚のほぼ50%が女性であり、これは同国史上最大の女性閣僚数である。2021年の議会選挙では、ラマ率いる与党社会党が3期連続の勝利を収め、ほぼ半数の票と単独政権運営に十分な議席を獲得した。

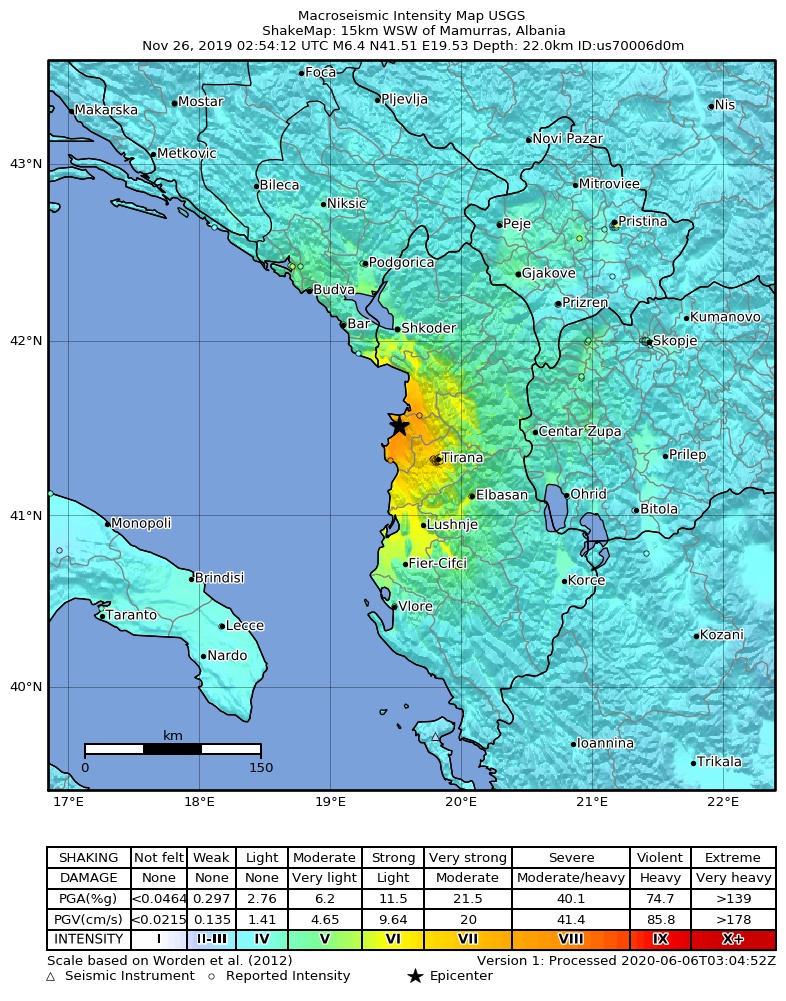

2019年11月26日、マグニチュード6.4の地震がアルバニアを襲い、震源地はマムラスの町から南西約16 kmの地点であった。揺れはティラナのほか、イタリアのターラントやセルビアのベオグラードといった遠隔地でも感じられ、最も被害が大きかったのは沿岸都市ドゥラスとコデル=トゥマナ村であった。地震への包括的な対応には、アルバニア人ディアスポラや世界各国からの大規模な人道支援が含まれた。

2020年3月9日、アルバニアでCOVID-19の感染拡大が確認された。2020年3月から6月にかけて、政府はウイルスの蔓延を抑える措置として非常事態を宣言した。同国のCOVID-19ワクチン接種キャンペーンは2021年1月11日に開始されたが、2021年8月11日現在、アルバニアで投与されたワクチンの総数は1,280,239回であった。

2024年9月21日、ラマ首相がティラナ市内にベクタシュ教団のための主権を持つミクロ国家、ベクタシュ教団主権国家を創設する計画であると報じられた。

4. 自然環境

アルバニアは、バルカン半島に位置し、多様な地形、気候、水系、生態系を有する。国土の大部分は山岳地帯であり、アドリア海とイオニア海に面した長い海岸線を持つ。地中海性気候と大陸性気候が混在し、豊かな生物多様性を育んでいる。しかし、森林伐採、水質汚染、気候変動などの環境問題も抱えており、国立公園の指定や環境保全の取り組みが進められている。

4.1. 地理

アルバニアは、南ヨーロッパおよび東南ヨーロッパのバルカン半島、地中海沿岸に位置し、面積は 2.87 万 km2 である。西はアドリア海、北西はモンテネグロ、北東はコソボ、東は北マケドニア、南はギリシャ、南西はイオニア海と国境を接している。北緯39度から42度、東経19度から21度の間に位置する。最北端はヴェルモシュ(北緯42度35分34秒)、最南端はコニスポル(北緯39度40分0秒)、最西端はサザン島(東経19度16分50秒)、最東端はヴェルニク(東経21度1分26秒)である。アドリア海からの標高が 2764 m のコラブ山が最高地点であり、海抜 0 m の地中海が最低地点である。東西の幅は約 148 km、南北の長さは約 340 km である。

アルバニアは多様で変化に富んだ景観を有し、山々や丘陵が国土を様々な方向に横断している。広大な山脈には、北部のアルバニア・アルプス、東部のコラブ山脈、南東部のピンドス山脈、南西部のケラウニア山脈、中央部のスカンデルベグ山脈などがある。北西部には南ヨーロッパ最大の湖であるシュコダル湖がある。南東部には、世界で最も古くから継続的に存在する湖の一つであるオフリド湖が広がる。さらに南方には、バルカン半島で最も標高の高い湖の一つである大プレスパ湖と小プレスパ湖がある。河川の多くは東部に源を発し、アドリア海とイオニア海に注ぐ。河口から水源までの距離で測った国内最長の川はドリン川で、二つの源流である黒ドリン川と白ドリン川が合流して始まる。特に注目されるのは、ヨーロッパで最後に残された手つかずの大河川系の一つであるヴョサ川である。

アルバニアの森林被覆率は国土総面積の約29%で、2020年には788,900ヘクタール(ha)の森林があり、1990年の788,800ヘクタールから増加した。自然再生林のうち11%が原生林(人間の活動の明確な兆候がない固有樹種で構成される)と報告され、森林面積の約0%が保護地域内にあった。2015年には、森林面積の97%が公有、3%が私有、0%がその他または不明の所有形態と報告された。

4.2. 気候

アルバニアの気候は、緯度、経度、高度の違いにより、顕著な変動性と多様性を示している。アルバニアは地中海性気候と大陸性気候を経験し、四季が明瞭である。ケッペン気候区分によると、アルバニアは5つの主要な気候タイプを含み、西半分は地中海性気候と亜熱帯湿潤気候、東半分は海洋性気候、大陸性湿潤気候、亜寒帯気候に及ぶ。アルバニアのアドリア海沿岸とイオニア海沿岸は最も暖かい地域として認識されており、アルバニア・アルプスとコラブ山脈を含む北部および東部地域は国内で最も寒い地域として認識されている。年間を通じて、月平均気温は冬季の-1 °Cから夏季の21.8 °Cまで変動する。特筆すべきは、1973年7月18日にクチョヴァで記録された最高気温43.9 °Cと、2017年1月9日にリブラジュドのシュティラで記録された最低気温-29 °Cである。

アルバニアは降水量の大部分を冬期に受け、夏期は少ない。平均降水量は約1485 mmである。年間平均降水量は、地理的条件によって600 mmから3000 mmの間で変動する。北西部および南東部の高地は降水量が最も多く、北東部および南西部の高地ならびに西部低地は降水量が比較的少ない。国内最北部のアルバニア・アルプスは、ヨーロッパで最も湿潤な地域の一つと考えられており、年間少なくとも3100 mmの降雨がある。これらの山岳地帯内にある4つの氷河は、比較的低い高度2000 mで発見されたが、これはそのような南方の緯度では極めて稀である。

4.3. 生物多様性

生物多様性のホットスポットであるアルバニアは、地中海の中心に位置する地理的条件と、気候、地質、水文学的条件の大きな多様性により、非常に豊かで対照的な生物多様性を有している。アルバニアの山々や丘陵は、その隔絶性から森林、樹木、草地に恵まれており、これらは国の最も絶滅の危機に瀕している2種、バルカンオオヤマネコとヒグマ、さらにはヤマネコ、ハイイロオオカミ、アカギツネ、キンイロジャッカル、エジプトハゲワシ、そして国の象徴であるイヌワシなど、多種多様な動物の生活に不可欠である。

河口、湿地、湖沼は、オオフラミンゴ、コビトウ、そして国の非常に希少で象徴的な鳥であるダルマチアペリカンにとって非常に重要である。特に重要なのは、国の沿岸水域や海岸で営巣する地中海モンクアザラシ、アカウミガメ、アオウミガメである。

植物地理学的には、アルバニアはボレアル区の一部であり、特に周北極地域および地中海地域のイリュリア地方内に広がる。その領土は、旧北区の4つの陸上エコリージョン、すなわちイリュリア落葉樹林、バルカン混合林、ピンドス山脈混合林、ディナル山脈混合林に細分化される。

アルバニアには約3,500種の異なる植物が見られ、これは主に地中海およびユーラシアの特徴を示している。国はハーブおよび薬用植物利用の活発な伝統を維持しており、地元で生育する少なくとも300種の植物がハーブや医薬品の調製に使用されている。森林内の樹木は主にモミ、オーク、ブナ、マツである。

4.4. 環境問題と保全

アルバニアは、生物多様性の保全と持続可能な管理へのコミットメントを強化するため、数多くの国際協定や条約に積極的に参加してきた。1994年以来、同国は生物多様性条約(CBD)および関連するカルタヘナ議定書と名古屋議定書の締約国である。これらのコミットメントを遵守するため、包括的な国家生物多様性戦略および行動計画(NBSAP)を策定し、実施してきた。さらに、アルバニアは国際自然保護連合(IUCN)とのパートナーシップを確立し、国内および国際規模での保全努力を推進している。IUCNの指導のもと、同国はその境界内に保護地域を設立する上で実質的な進展を遂げており、ブトリント国立公園、カラブルン=サザン海洋公園、ロガラ国立公園、プレスパ国立公園、ヴョサ川国立公園など12の国立公園が含まれる。

ラムサール条約の署名国として、アルバニアはブナ=シュコダル湖、ブトリント、カラヴァスタ、プレスパ湖の4つの湿地に特別な認識を与え、国際的に重要な湿地として指定した。同国の保護への献身は、ユネスコの人間と生物圏計画の枠組みの中で運営される世界生物圏保護区ネットワークへの関与にも及び、オフリド=プレスパ越境生物圏保護区への参加によって証明されている。さらに、アルバニアはオフリド地域と、カルパティア山脈とヨーロッパ各地の古代及び原生ブナ林の一部であるガシ川とライツァを含む2つの自然世界遺産を擁している。

アルバニアの保護地域は、アルバニア政府によって指定・管理されている。アルバニアには12の国立公園、4つのラムサール条約登録湿地、1つの生物圏保護区、その他786の保全地域がある。北部に位置するアルバニア・アルプス国立公園は、旧セト国立公園とヴァルボナ渓谷国立公園を含み、アルバニア・アルプスのそびえ立つ山々に囲まれている。東部では、険しいコラブ山脈、ネメルチュカ山脈、シェベニク山脈の一部が、ホトヴァ=ダンゲリ国立公園、シェベニク国立公園、プレスパ国立公園の境界内に保護されており、後者はアルバニア領内の大プレスパ湖と小プレスパ湖を含んでいる。

南部では、ケラウニア山脈がアルバニアのイオニア海沿岸を定義し、ロガラ国立公園の景観を形成しており、これはカラブルン半島にまで及び、カラブルン=サザン海洋公園を形成している。さらに南方にはブトリント国立公園があり、ブトリント湖とヴィヴァリ海峡に囲まれた半島を占めている。西部では、アルバニアのアドリア海沿岸に沿って広がるディヴヤカ=カラヴァスタ国立公園が、地中海最大級の潟湖系の一つである広大なカラヴァスタ潟を誇っている。特筆すべきは、ヨーロッパ初の野生河川国立公園であるヴョサ川国立公園が、ピンドス山脈に源を発しアドリア海に注ぐヴョサ川とその主要な支流を保護していることである。ダジティ山国立公園、ルラ=デヤ山国立公園、トモル山国立公園は、トモル山脈やスカンデルベグ山脈を含むアルバニア中央部の山岳地帯を保護している。

アルバニアの環境問題には、特に大気・水質汚染、気候変動の影響、廃棄物管理の不備、生物多様性の損失、そして自然保護の必要性が挙げられる。気候変動はアルバニアの生活の質に重大な影響を与えると予測されている。アルバニアは、自然災害に対して最も危険で脆弱なヨーロッパ諸国の一つである。洪水、森林火災、地滑りなどの自然災害は、気候変動によりアルバニアで増加しており、甚大な被害をもたらしている。海面上昇は、沿岸地域のコミュニティや観光産業に悪影響を与えると予想されている。

2023年、アルバニアは767万トンの温室効果ガスを排出し、これは一人当たり2.73トンに相当し、比較的排出量の少ない国となっている。アルバニアは2030年までに温室効果ガス排出量を20.9%削減し、2050年までに実質ゼロ排出を達成することを公約している。

同国は環境パフォーマンス指数(EPI)において中程度で改善傾向にあり、2022年には180カ国中62位であった。しかし、アルバニアの順位は2012年のEPIで15位と最高位を記録して以来、低下している。

5. 政治

アルバニアは1912年の独立宣言以来、君主制、共産主義体制を経て、最終的に民主的な秩序を確立するという、著しい政治的変革を経験してきた。1998年、アルバニアは主権を持つ議院内閣制の立憲共和国へと移行し、その政治的進化における基本的な節目となった。その統治構造は、国の主要な文書である憲法の下で運営されている。憲法は権力分立の原則に基づいており、議会に代表される立法府、儀礼的な国家元首である大統領と機能的な政府の長である首相が率いる行政府、そして憲法裁判所と最高裁判所、さらに複数の控訴裁判所と行政裁判所を含む司法府という三権分立の政府構造を有している。

アルバニアの法制度は、民族、言語、人種、宗教的所属に関わらず、国民の政治的権利を保護するように構成されている。これらの原則にもかかわらず、アルバニアには注意を要する重大な人権問題が存在する。これらの懸念には、司法の独立性、自由なメディア部門の欠如、そして様々な政府機関、法執行機関、その他の機関における汚職の根深い問題に関連する問題が含まれる。アルバニアがEU加盟への道を進むにつれて、EUの基準と標準に合致するために、これらの分野で実質的な改善を達成するための積極的な努力がなされている。

|  |

| バイラム・ベガイ | エディ・ラマ |

5.1. 政府構造

アルバニアの政府は、権力分立の原則に基づき、立法府、行政府、司法府の三権によって構成される。

大統領 (Presidentiアルバニア語) は、アルバニアの元首であり、国民の統合を象徴する。任期は5年で、議会による間接選挙で選出される。大統領は、アルバニア軍の最高司令官であり、首相の任命権、法案の公布権、恩赦権などを有するが、その権限は儀礼的なものが多い。現在の大統領は、バイラム・ベガイである。

首相 (Kryeministriアルバニア語) は、行政府の長であり、事実上の最高権力者である。大統領によって任命され、議会の承認を得て就任する。首相は閣僚を指名し、内閣を組閣する。内閣は、国の外交・内政政策を策定・実行し、議会に対して責任を負う。現在の首相は、エディ・ラマである。

議会 (Kuvendiアルバニア語) は、一院制であり、定数は140議席。議員の任期は4年で、比例代表制と小選挙区制の並立制によって選出される。議会は、法案の審議・可決、予算の承認、条約の批准、大統領および首相の選出・不信任などの権限を持つ。

司法府は、裁判所によって構成される。最高裁判所 (Gjykata e Lartëアルバニア語) が最上級裁判所であり、その下に控訴裁判所、地方裁判所、行政裁判所などが設置されている。また、憲法問題を扱う憲法裁判所 (Gjykata Kushtetueseアルバニア語) も存在する。司法の独立は憲法で保障されているが、汚職や政治的影響力の問題が指摘されることもある。

5.2. 主要政党

アルバニアは複数政党制を採用しており、多くの政党が活動している。共産主義体制崩壊後、主要な政党として台頭してきたのは、中道左派のアルバニア社会党 (Partia Socialiste e Shqipërisëアルバニア語, PS) と中道右派のアルバニア民主党 (Partia Demokratike e Shqipërisëアルバニア語, PD) である。これら二大政党が長らくアルバニア政界を主導してきた。

アルバニア社会党 (PS) は、旧アルバニア労働党(共産党)の後継政党として1991年に結成された。当初は社会民主主義を掲げていたが、近年はより中道的な立場に移行しつつある。欧州社会党のメンバーである。エディ・ラマ現首相が党首を務めている。

アルバニア民主党 (PD) は、1990年にアルバニア初の反共産主義政党として結成された。自由主義、保守主義を掲げ、市場経済化やNATO・EU加盟を推進してきた。欧州人民党のオブザーバーである。初代大統領サリ・ベリシャが長年党を率いた。

これらの二大政党の他に、以下のような政党が存在し、連立政権の形成などで影響力を持つことがある。

- 社会主義統合運動 (Lëvizja Socialiste për Integrimアルバニア語, LSI): 2004年に社会党から分裂して結成された中道左派政党。キャスティング・ボートを握ることが多い。

- 共和党 (Partia Republikane Shqiptareアルバニア語, PR): 保守主義を掲げる中道右派政党。

- 正義・統合・統一党 (Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitetアルバニア語, PDIU): チャメリア・アルバニア人の権利擁護を主張する民族主義政党。

- 環境農業党 (Partia Agrare Ambientalisteアルバニア語, PAA): 環境保護と農業従事者の権利擁護を掲げる。

近年では、伝統的な二大政党の支配力が相対的に低下し、小政党の動向が政局に影響を与える傾向も見られる。政治的対立が激しく、安定した政権運営が課題となることも少なくない。

5.3. 人権

アルバニアは、共産主義体制崩壊後の民主化過程において、人権状況の改善に取り組んできた。憲法は、思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由、集会・結社の自由など、基本的な人権を保障している。死刑制度は2007年に完全に廃止された。

しかしながら、アルバニアの人権状況には依然として多くの課題が残されている。国際的な人権団体や欧州連合(EU)などからは、特に以下の点が指摘されている。

- 司法の独立性と効率性: 裁判官や検察官に対する政治的圧力、汚職、事件処理の遅延などが問題視されている。司法改革はEU加盟のための重要な課題の一つである。

- 報道の自由: メディアに対する政治的・経済的圧力が存在し、ジャーナリストの自己検閲や、所有構造の不透明性が指摘されることがある。オンラインメディアにおける偽情報やヘイトスピーチも問題となっている。

- 汚職と組織犯罪: 汚職は依然として深刻な問題であり、政府高官や公務員による汚職が後を絶たない。組織犯罪との関連も指摘され、法の支配の確立を妨げる要因となっている。

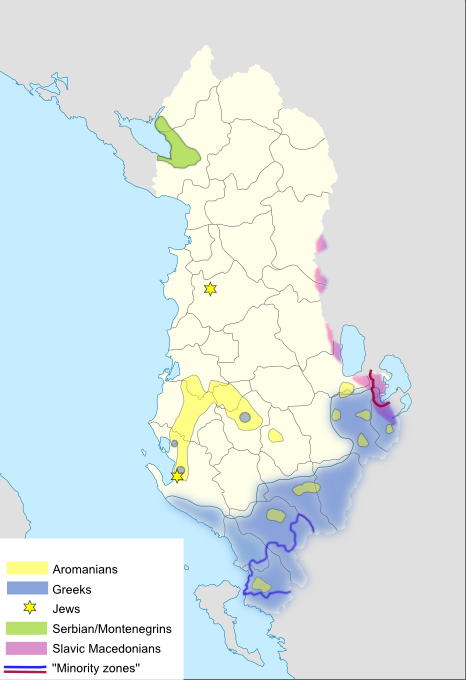

- 少数民族の権利: ギリシャ人、マケドニア人、ロマ人、アロマン人などの少数民族の権利保障については、教育、言語、文化、政治参加などの面で課題が残る。特にロマ人は社会経済的に最も脆弱な立場に置かれていることが多い。

- LGBTの権利: 同性愛は1995年に非犯罪化され、2010年には包括的な反差別法が制定されたが、社会的な偏見や差別は依然として根強く、同性婚は法的に認められていない。プライドパレードはティラナで開催されている。

- 女性の権利と家庭内暴力: 法的には男女平等が保障されているが、実際には女性の政治・経済分野への参加は限定的であり、ジェンダーに基づく賃金格差も存在する。家庭内暴力は依然として深刻な社会問題であり、被害者保護のためのシェルターや支援策が十分ではないとの指摘もある。

- 人身売買: アルバニアは人身売買の経由国および発生国となっており、特に女性や子供が性的搾取や強制労働の犠牲になるケースが報告されている。

アルバニア政府は、これらの人権問題に対処するため、国内法の整備や国際的な人権基準の導入を進めているが、その実効性には改善の余地があるとされる。市民社会組織やオンブズマン(人民の擁護者)が人権擁護のために活動しているが、その活動は資金や政治的支援の面で制約を受けることもある。

6. 対外関係

共産主義時代の数十年にわたる孤立から脱却したアルバニアは、国際問題への積極的な協力と関与を中心とした外交政策を採用している。アルバニアの外交政策の核心には、主権と領土保全の保護、他国との外交関係の育成、コソボの国際的承認の推進、チャメリア・アルバニア人追放に関する懸念への対処、ヨーロッパ・大西洋統合の追求、そしてコソボ、ギリシャ、イタリア、モンテネグロ、北マケドニア、セルビア南部、およびディアスポラにおけるアルバニア人の権利保護といった一連の目標がある。

アルバニアの対外関係は、地域安定と主要な国際機関への統合への同国の献身を強調している。アルバニアは、共産主義時代の孤立期から脱却した直後の1955年に国際連合(UN)の加盟国となった。同国は2009年にNATO加盟を達成し、外交政策における大きな成果を上げた。2014年に候補国の地位を得て以来、同国はEU加盟国になることを目標に、欧州連合(EU)の加盟基準に合致するための包括的な改革課題にも着手している。

アルバニアとコソボは、実質的な文化的、民族的、歴史的つながりによって強化された兄弟関係を維持している。両国は永続的な外交関係を育んでおり、アルバニアはコソボの発展と国際統合努力を積極的に支援している。2008年のコソボの主権の早期承認によって、コソボの独立への道に対するアルバニアの基本的な貢献が強調されている。さらに、両政府は年次合同会議を開催しており、2014年の初会合に象徴されるように、これは二国間協力を強化し、より広範なアルバニア地域の安定と繁栄を促進する政策への共同のコミットメントを強化するための公式なプラットフォームとして機能している。

6.1. 日本との関係

日本とアルバニアは、アルバニアが共産主義体制下にあった1981年3月に外交関係を樹立した。長らく外交使節団の交換は行われず、日本は在イタリア大使館がアルバニアを兼轄し、アルバニアは在中華人民共和国大使館が日本を兼轄していた。

アルバニアの民主化後、1990年代後半から二国間関係は徐々に進展した。2005年12月、東京に駐日アルバニア大使館が開設された(当初は臨時代理大使、2009年4月より特命全権大使が常駐)。一方、日本は2017年1月1日にティラナに在アルバニア日本国大使館を開設した。

経済関係はまだ限定的であるが、日本はアルバニアに対し、政府開発援助(ODA)を通じてインフラ整備、環境保全、人材育成などの分野で支援を行ってきた。文化交流も徐々に活発化しており、日本の伝統文化紹介イベントや、アルバニアの芸術家による日本での公演などが行われている。

政治的には、日本はアルバニアの民主化努力と市場経済への移行、そして欧州・大西洋統合への努力を一貫して支持している。両国は、国際場裡における協力関係も維持しており、アルバニアは日本の国際連合安全保障理事会常任理事国入りを支持する立場を表明している。

2011年の東日本大震災の際には、アルバニアから日本へ義援金が送られた。アルバニアはコソボの独立を承認しており、日本もコソボを承認していることから、バルカン地域の安定に関する認識を共有している。

近年、両国間の要人往来も増加傾向にあり、関係深化が期待されている。

6.2. 周辺国との関係

アルバニアの周辺国との関係は、歴史的経緯、民族問題、経済的結びつきなど、複雑な要因が絡み合っている。

- ギリシャ: ギリシャとの関係は、歴史的に密接であると同時に、緊張をはらむ側面も持つ。オスマン帝国からの独立運動においては協力関係も見られたが、国境画定や少数民族(アルバニア国内のギリシャ系住民、ギリシャ国内のアルバニア系住民(チャム・アルバニア人問題など))の権利問題が長年の懸案事項となっている。経済的には、ギリシャはアルバニアにとって重要な貿易相手国であり、多くのアルバニア人労働者がギリシャで就労している。両国はNATO加盟国であり、近年はエネルギー分野などでの協力も進んでいる。

- 北マケドニア: 北マケドニアとの間には、同国内のアルバニア系住民の権利問題が存在する。2001年のマケドニア紛争では、アルバニア系武装勢力とマケドニア政府軍が衝突したが、オフリド合意によってアルバニア系住民の権利拡大が図られ、関係は改善に向かった。両国はNATOに加盟しており、地域協力の枠組みで連携している。

- モンテネグロ: モンテネグロとの国境は比較的安定しているが、一部地域にアルバニア系住民が居住しており、その権利状況が注目されることがある。両国はNATO加盟国であり、アドリア海沿岸の観光開発などで協力の余地がある。

- コソボ: コソボとの関係は、アルバニア外交の最重要課題の一つである。アルバニアはコソボの独立を早期に承認し、国際的な承認拡大や国家建設を積極的に支援している。両国は民族的・文化的に極めて近く、「一つの民族、二つの国家」という認識が共有されることもある。経済的・人的交流も活発である。

- セルビア: セルビアとの関係は、コソボ問題を巡って長年緊張状態にあった。セルビアはコソボの独立を承認しておらず、この点が両国関係の最大の障害となっている。しかし、近年はEU仲介による対話が進められ、経済協力など実務的な関係改善の動きも見られる。

バルカン半島全体の安定と協力は、アルバニアの外交政策の基本方針であり、近隣諸国との良好な関係構築は、アルバニアのEU加盟プロセスにおいても重要な要素となっている。

6.3. 欧州連合との関係

アルバニアの欧州連合(EU)加盟は、同国の外交政策における最優先目標の一つである。共産主義体制崩壊後の1990年代初頭から、アルバニアはEUとの関係強化を目指してきた。

- 関係の始まりと安定化・連合協定: 1992年にEUと貿易・協力協定を締結。2000年からは、EUの西バルカン諸国に対する安定化・連合プロセス(SAP)の対象国となった。2006年6月には安定化・連合協定(SAA)に署名し、2009年4月に発効した。これはEU加盟に向けた重要な法的枠組みとなる。

- 加盟申請と候補国認定: アルバニアは2009年4月28日に正式にEU加盟を申請した。その後、EU側はアルバニアに対し、法の支配、司法改革、汚職・組織犯罪対策、人権保障などの分野における改革の進捗を注視した。数度の見送りを経て、2014年6月24日、アルバニアはEU加盟候補国として正式に承認された。

- 加盟交渉開始: 候補国認定後も、具体的な加盟交渉開始までには時間を要した。EUはアルバニアに対し、特に司法改革(裁判官・検察官の経歴審査プロセスである「ヴェティング」など)の着実な実施を求めた。2020年3月、EUはアルバニアおよび北マケドニアとの加盟交渉開始を承認した。正式な交渉は、政府間会合(IGC)の開催をもって開始される。最初のIGCは2022年7月に開催された。

- 主要改革分野: EU加盟のため、アルバニアは多岐にわたる分野での改革が求められている。主なものとしては、

- 法の支配の強化(司法の独立性・効率性の向上、汚職・組織犯罪との戦い)

- 人権および少数民族の権利保護

- 民主制度の強化(選挙制度改革、議会機能の向上)

- 行政改革(公務員制度の専門性向上、透明性の確保)

- 経済改革(市場経済の機能強化、競争力向上)

- EU法の国内法への導入(アキ・コミュノテール)

- 現状と今後の展望: 加盟交渉は、30以上の交渉分野(チャプター)ごとに進められ、各分野でアルバニアがEUの基準を満たしているかが審査される。全てのチャプターが妥結し、EU加盟国全ての承認を得た後、加盟条約が締結され、批准を経て正式加盟となる。このプロセスには通常、数年から十数年を要する。アルバニアのEU加盟への道は、国内改革の着実な実行と、EU側の政治的判断に左右される。世論調査では、国民の大多数がEU加盟を強く支持している。

7. 国防

アルバニア国軍 (Forcat e Armatosura të Shqipërisëアルバニア語, FASH) は、陸軍、海軍、空軍の三軍から構成される。最高司令官はアルバニア大統領であるが、平時における指揮権は首相および国防大臣を通じて行使される。国防省が軍政を管轄し、統合参謀本部が軍令を担当する。

共産主義時代、アルバニアは極端な孤立主義と国民皆兵政策をとり、多数の掩体壕(ブンカー)を建設するなど、独自の防衛体制を敷いていた。兵力も当時は6万人を超えていた。

民主化後、アルバニアは集団安全保障体制への参加を目指し、NATO(北大西洋条約機構)への加盟を国家目標とした。軍の近代化、組織改革、文民統制の強化を進め、NATO基準への適合を図った。

- NATO加盟: 1994年にNATOの「平和のためのパートナーシップ(PfP)」に参加。ボスニア・ヘルツェゴビナやコソボでの平和維持活動にも部隊を派遣した。2008年のNATOブカレスト首脳会議で加盟が承認され、2009年4月1日に正式加盟を果たした。

- 組織と兵力: NATO加盟に伴い、軍の規模は大幅に縮小され、職業軍人制度へと移行した。2010年には徴兵制が廃止された。現在の総兵力は約14,500人とされる。

- 陸軍 (Forca Tokësoreアルバニア語): 主力であり、国土防衛、災害救助、国際平和維持活動などを任務とする。歩兵部隊、特殊作戦部隊、支援部隊などから成る。

- 海軍 (Forca Detareアルバニア語): アドリア海およびイオニア海における領海警備、海上交通路の保護、捜索救難活動などを任務とする。哨戒艇や支援艦艇を保有。主要基地はドゥラス、ヴロラ。

- 空軍 (Forca Ajroreアルバニア語): 領空防衛、航空輸送、捜索救難などを任務とする。旧ソ連製・中国製の航空機は退役が進み、現在はヘリコプターが主力となっている。NATOの集団防空体制に依存している部分が大きい。

- 主要任務と近代化: 国土防衛、主権と領土保全の維持が主要任務である。NATO加盟国として、集団防衛への貢献、国際テロ対策、サイバー防衛なども重視されている。装備の近代化は、NATO基準に適合した装備の導入を進めているが、予算的制約もある。

- 国際平和維持活動: アフガニスタン(ISAF、RSM)、イラク、ボスニア・ヘルツェゴビナ(EUFORアルテア)、コソボ(KFOR)、マリ(EUTMマリ)、エーゲ海(NATO海上支援活動)など、多くの国際平和維持活動や多国籍軍事作戦に積極的に参加し、国際社会への貢献を果たしている。

国防予算は、NATOの目標であるGDP比2%を目指しているが、現状ではそれに満たない水準で推移している。

8. 行政区画

アルバニアは、最上位の行政区画として12の州 (qarkアルバニア語、単数形: qarkuアルバニア語、複数形: qarqeアルバニア語、しばしば prefekturëアルバニア語 とも呼ばれる) に分かれている。これらの州は、地理的、歴史的、経済的なまとまりを考慮して設定されている。

各州の下には、基礎自治体であるバシュキ (bashkiアルバニア語、単数形: bashkiaアルバニア語、複数形: bashkiアルバニア語) が置かれている。2015年の地方行政改革により、それまで存在したより小さな行政単位であるコムーナ (komunëアルバニア語) が廃止され、61のバシュキに再編された。バシュキは、住民に最も身近な行政サービスを提供する単位であり、選挙で選ばれる市長と市議会によって運営される。

バシュキはさらに、行政サービスを細分化するために行政単位 (njësi administrativeアルバニア語) に分けられることがある。また、最も基礎的な集落単位として村 (fshatアルバニア語、複数形: fshatraアルバニア語) や地区 (lagjeアルバニア語) が存在する。

各州の役割は、主に中央政府と基礎自治体との間の調整、地域開発計画の策定、特定の行政サービスの提供などである。州知事 (prefektiアルバニア語) は中央政府によって任命される。

以下に12州とその州都を示す。

| 州旗 | 州名 | 州都 | 面積 (km2) | 人口 (2020年推定) |

|---|---|---|---|---|

| ベラト州 | ベラト | 1,798 | 122,003 | |

| ディブラ州 | ペシュコピ | 2,586 | 115,857 | |

| ドゥラス州 | ドゥラス | 766 | 290,697 | |

| エルバサン州 | エルバサン | 3,199 | 270,074 | |

| フィエル州 | フィエル | 1,890 | 289,889 | |

| ジロカストラ州 | ジロカストラ | 2,884 | 59,381 | |

| コルチャ州 | コルチャ | 3,711 | 204,831 | |

| クケス州 | クケス | 2,374 | 75,428 | |

| レジャ州 | レジャ | 1,620 | 122,700 | |

| シュコドラ州 | シュコドラ | 3,562 | 200,007 | |

| ティラナ州 | ティラナ | 1,652 | 906,166 | |

| ヴロラ州 | ヴロラ | 2,706 | 188,922 |

9. 経済

アルバニア経済は、共産主義時代の計画経済から資本主義的混合経済への移行を経験し、おおむね成功を収めてきた。世界銀行によれば、開発途上国であり、高中所得国グループに分類される。主要経済指標としては、GDP(国内総生産)、一人当たり所得、失業率などがある。最大の貿易相手国はイタリア、ギリシャ、中国、スペイン、コソボ、アメリカ合衆国である。通貨はアルバニア・レク(ALL)で、ユーロに対しておおよそ1ユーロ=132.51レクでペッグされている。

ティラナ市とドゥラス市は、人口の多さ、近代的なインフラ、戦略的な地理的位置から、アルバニアの経済・金融の中心地となっている。国の最も重要なインフラ施設は両市を通過し、北部と南部、西部と東部を結んでいる。最大級の企業には、国営配電会社OSHEE、鉄鋼メーカーのクルム、カストラティ、アルブペトロル、ARMO石油精製などの石油会社、鉱物資源のアルブクロム、投資会社のBALFINグループ、通信会社のOne Albania(旧アルブテレコム)、ボーダフォン・アルバニアなどがある。

2012年、アルバニアの一人当たりGDPはEU平均の30%、購買力平価(PPP)ベースの一人当たりGDPは35%であった。2010年第1四半期には、世界金融危機後、ヨーロッパで経済成長を記録した3カ国の一つとなった。国際通貨基金(IMF)は、2010年に2.6%、2011年に3.2%の経済成長を予測した。フォーブスによると、2016年12月時点でGDPは2.8%で成長していた。貿易収支は-9.7%、失業率は14.7%であった。近年、政府が財政・法改正を通じてビジネス環境を改善する野心的なプログラムに着手したため、海外直接投資は大幅に増加している。

経済発展は、労働者の権利、環境問題、社会的公正、貧困削減といった社会的側面も考慮に入れる必要がある。持続可能な開発の重要性は増しており、アルバニアもこれらの課題への対応を迫られている。特に、若年層の失業率の高さや、国内外への労働力流出、地域間の経済格差などが問題点として挙げられる。EU加盟に向けた改革プロセスの中で、これらの社会的課題の解決も重要なテーマとなっている。

9.1. 第一次産業

アルバニアの第一次産業は、農業、林業、漁業から構成される。特に農業は、伝統的にアルバニア経済および社会において重要な役割を担ってきた。

農業は、小規模から中規模の家族経営による分散型の農場が主体である。全就労人口の約41%が農業に従事し、国土の約24.31%が農地として利用されている。ヨーロッパで最も初期の農耕地の一つが、アルバニア南東部で発見されている。主な栽培作物は、小麦、トウモロコシ、ジャガイモ、トマト、タマネギなどの野菜、リンゴ、オリーブ、ブドウ、オレンジ、レモン、アンズ、モモ、サクランボ、イチジク、スモモ、イチゴなどの果物である。また、サトウダイコンやタバコも栽培される。畜産業では、羊、ヤギ、牛、豚などが飼育され、肉類、乳製品、蜂蜜も生産されている。アルバニアは、サルビア、ローズマリー、イエロージェンシアンといった薬用・芳香植物の世界的な重要生産国でもある。農村地域では、依然として自給自足的な性格の強い農業が営まれているところも多いが、近年では輸出を志向した近代的な農業経営への転換も試みられている。EU加盟への準備プロセスの一環として、農家はIPA(加盟前支援手段)基金を通じてアルバニア農業の基準向上に向けた支援を受けている。しかし、農地の細分化、灌漑施設の未整備、旧式な農法、市場アクセスの困難さなどが、生産性向上や競争力強化の課題となっている。

林業は、国土の約29%を占める森林資源に依存しているが、持続可能な管理が課題である。違法伐採や森林火災による森林減少も懸念されている。木材生産のほか、キノコやベリー類などの林産物の採取も行われる。

漁業は、アドリア海とイオニア海に面しているため潜在力は大きいものの、まだ十分に開発されていない。主な漁獲物は、コイ、マス、鯛、ムール貝、甲殻類などである。近隣のギリシャやイタリア市場の価格がアルバニア市場よりはるかに高いため、輸出による収益増加の可能性があると世界銀行やEUの経済学者は報告している。養殖漁業も一部で行われているが、技術やインフラの未整備が発展を妨げている。

第一次産業全体の経済的比重は徐々に低下しているものの、依然として多くの雇用を支え、食料供給や農村地域の社会経済的安定に貢献している。しかし、生産性の低さ、気候変動への脆弱性、若者の離農などの課題に直面しており、近代化と持続可能な発展が求められている。

9.2. 第二次産業

アルバニアの第二次産業は、共産主義体制崩壊以降、多くの変化と多様化を経験してきた。製造業、鉱業、エネルギー産業、建設業などが主要な部門である。

製造業は、繊維・衣料産業、食品加工業が中心である。特に繊維・衣料産業は、イタリアなどEU諸国からの委託加工(CMT)を中心に発展し、輸出の重要な柱となっている。しかし、低付加価値な加工組立が主であり、より高付加価値な製品への転換やブランド育成が課題である。食品加工業は、国内の農産物を原料としたワイン、オリーブオイル、乳製品などの生産が行われている。その他、電子部品組立、製靴、家具製造なども小規模ながら存在する。

鉱業は、アルバニアの伝統的な産業の一つである。クロム鉱の生産では世界有数の国であり、かつては主要な輸出品であった。その他、銅、ニッケル、石炭、瀝青なども産出される。バトラ鉱山、ブルチザ鉱山、セカ鉱山などが主要な鉱山として知られている。しかし、施設の老朽化、投資不足、国際市況の変動などにより、生産量はかつてに比べて減少している。近年、外国資本による鉱山開発への関心も高まっている。

エネルギー産業は、水力発電が中心である。国内の電力供給の大部分を水力発電に依存しており、ドリン川流域などに大規模な水力発電所が建設されている。石油と天然ガスも産出されるが、その量は限定的であり、国内需要を満たすには至っていない。探査活動は継続されている。再生可能エネルギーとしては、太陽光発電や風力発電の導入も進められているが、まだ規模は小さい。エネルギーインフラの老朽化や送電ロスも課題である。

建設業は、民主化以降の都市開発やインフラ整備に伴い成長してきた。住宅建設、商業施設建設、道路建設などが活発に行われている。しかし、無許可建設や都市計画の不備といった問題も抱えている。

第二次産業全体の課題としては、技術力の不足、労働者の技能向上、インフラの未整備、環境規制の遵守、海外からの直接投資の誘致などが挙げられる。労働条件の改善や環境への影響配慮も、持続可能な発展のためには不可欠である。

9.3. 第三次産業

アルバニアの第三次産業(サービス業)は、共産主義体制崩壊以降、経済成長を牽引する最も重要な部門となっている。GDPの約65%を占め、雇用の約36%を生み出している。

観光業は、特に21世紀に入ってから急速に発展している。美しい海岸線(アドリア海、イオニア海、特にアルバニア・リビエラ)、山岳地帯、歴史的都市(ベラト、ジロカストラ、ブトリントなど)が主要な観光資源である。2016年にはGDPの8.4%を直接的に占め、間接的な貢献を含めると26%に達した。同年、約474万人の外国人観光客が訪れ、主にヨーロッパやアメリカ合衆国からであった。インフラ整備(宿泊施設、交通網)の進展とともに、さらなる成長が期待されているが、季節集中型であることや、環境保全との両立が課題である。

金融業は、銀行部門が中心であり、民営化と健全な金融政策により、おおむね良好な状態にある。商業銀行が多数存在し、預金、貸出、決済サービスなどを提供している。保険市場や証券市場はまだ発展途上である。

通信業は、急速な成長を遂げている分野の一つである。固定電話、携帯電話、インターネットサービスが普及しており、ボーダフォン・アルバニア、One Albania(旧テレコム・アルバニア)、アルブテレコムなどが主要な事業者である。ブロードバンド網の整備やICT(情報通信技術)の活用が経済全体の効率化に貢献している。

流通・小売業は、スーパーマーケットやショッピングモールの増加、外資系企業の進出などにより近代化が進んでいる。伝統的な市場も依然として重要な役割を果たしている。

その他サービス業としては、運輸・倉庫業、不動産業、専門・科学・技術サービス、教育、医療・福祉サービスなどがある。

第三次産業の発展は、雇用創出、所得向上、経済の多様化に大きく貢献している。今後の課題としては、サービス品質の向上、人材育成、規制緩和による競争促進、地方におけるサービス産業の振興などが挙げられる。

9.4. 交通

アルバニアの交通インフラは、共産主義体制崩壊後、大幅な改善と近代化が進められてきたが、依然として発展途上の段階にある。インフラ・エネルギー省が交通政策を所管し、アルバニア道路局(ARRSH)やアルバニア民間航空局(AAC)などが各分野を担当している。

道路網: 国内の主要都市間を結ぶ高速道路(アウトストラダ)や国道(シュタットローレ)の整備が進められている。特に重要な路線として、アドリア海沿岸のドゥラスとコソボのプリシュティナを結ぶA1号線(「国民の道」とも呼ばれる)、フィエルとヴロラを結ぶA2号線(アドリア海・イオニア海回廊の一部)、ティラナとエルバサンを結ぶA3号線などがある。これらの幹線道路の整備は、国内の地域間格差の是正や国際的な物流・観光の促進に貢献している。しかし、地方の道路網はまだ未整備な箇所が多く、維持管理も課題である。

鉄道: アルバニア鉄道(HSH)によって運営されているが、施設の老朽化、速度の遅さ、運行本数の少なさなどから、輸送における役割は限定的である。共産主義時代に建設された路線が中心で、総延長は比較的短い。ティラナと主要都市ドゥラス、そしてティラナ国際空港を結ぶ路線の近代化・再建計画が進められており、これが実現すれば利便性の向上が期待される。

港湾: 主要な港として、アドリア海に面したドゥラス港が国内最大で、貨物輸送および旅客輸送(イタリアなどへのフェリー)の拠点となっている。その他、ヴロラ港、シェンジン港、サランダ港などがある。これらの港湾も近代化が進められているが、物流効率の向上や国際競争力の強化が求められている。

空港: ティラナ国際空港(マザー・テレサ空港)が唯一の国際空港であり、ヨーロッパ各地への路線が就航している。近年、利用客数は増加傾向にある。南部への観光客誘致のため、ヴロラなどに新たな空港を建設する計画もある。

交通インフラの整備は、経済発展、地域間格差の是正、国際競争力の強化にとって不可欠であり、アルバニア政府はEUからの支援も活用しつつ、引き続き重点的に取り組んでいる。しかし、地理的な制約(山がちな地形)や財政的な課題も存在する。

9.5. 科学技術

アルバニアにおける科学技術の発展は、歴史的に多くの課題に直面してきた。共産主義時代には一定の基礎研究機関や高等教育機関が設立されたものの、その後の民主化移行期における経済的混乱や人材流出(1991年から2005年にかけて大学や科学機関の教授・科学者の約50%が国外流出したとの報告もある)により、研究開発体制は大きな打撃を受けた。

2009年、アルバニア政府は「アルバニアにおける科学・技術・イノベーションのための国家戦略(2009年-2015年)」を承認した。この戦略では、研究開発(R&D)への公的支出をGDPの0.6%に倍増させること、EUの研究枠組みプログラムを含む外国からのGDE(国内総研究開発費)の割合を研究支出の40%をカバーする水準まで引き上げることなどを目標としていた。2024年のグローバル・イノベーション・インデックスでは、アルバニアは84位にランクされた。

近年のアルバニア政府は、EU加盟プロセスとも関連し、科学技術振興とイノベーション創出に向けた政策を推進しようとしている。主な取り組みや現状は以下の通りである。

- 研究開発(R&D)体制: 大学や公的研究機関がR&D活動の中心であるが、企業におけるR&D活動はまだ活発とは言えない。研究資金は依然として公的資金への依存度が高い。

- 情報通信技術(ICT)産業: ICT分野は、アルバニア経済の中で成長が著しい分野の一つである。携帯電話の普及率は高く、ブロードバンドインターネットへのアクセスも改善されつつある。ソフトウェア開発やITアウトソーシングなどの分野で、小規模ながら企業活動が見られる。2023年1月には、同国初の人工衛星「アルバニア1」と「アルバニア2」が打ち上げられ、国土監視や違法活動の特定に活用されることが期待されている。アルバニア系アメリカ人エンジニアのミラ・ムラティは、OpenAIのCTOとしてChatGPTなどの開発に重要な役割を果たした。2023年12月、エディ・ラマ首相は、アルバニア政府とChatGPTの協力計画を発表し、アルバニアの法律をEU規制に整合させる作業を効率化し、翻訳や法務サービスに関連するコストを削減する意向を示した。

- 高等教育と人材育成: 科学技術分野の人材育成は、大学が中心的な役割を担っている。しかし、教育の質の向上、研究設備の近代化、産業界のニーズとの連携強化などが課題である。海外の大学や研究機関との協力も進められている。

- イノベーション政策: スタートアップ支援、技術移転の促進、産学連携の強化などを通じたイノベーション・エコシステムの構築が模索されている。

科学技術の発展は、アルバニア経済の競争力強化と持続可能な成長にとって不可欠であり、政府は国際協力も活用しながら、引き続きこの分野への投資と政策努力を強化していく必要がある。

9.6. エネルギー

アルバニアは、その地理的位置と天然資源により、ガス、石油、石炭から風力、太陽光、水力、その他の再生可能エネルギー源に至るまで、多種多様なエネルギー資源を有している。世界経済フォーラムの2023年エネルギー移行指数(ETI)によると、同国は世界で21位にランクされ、エネルギー移行アジェンダの進展が強調された。

現在、アルバニアの発電部門は水力発電に依存しており、その割合では世界第5位にランクされている。気候変動による河川の洪水や干ばつのリスク増大は、発電を危険にさらすと予想されている。北部のドリン川には、フィエルザ、コマン、スカヴィツァ、ヴァウ・イ・デジェスの4つの水力発電所がある。他の2つの発電所、バニャ水力発電所とモグリツァ水力発電所は、南部のデヴォル川沿いにある。

アルバニアにはかなりの石油埋蔵量がある。ヨーロッパで10番目、世界で58番目に大きな石油埋蔵量を有している。同国の主要な石油鉱床は、アルバニアのアドリア海沿岸と西部低地内のミゼケ平野周辺にあり、同国最大の埋蔵地となっている。この地域にあるパトス=マリンザ油田は、ヨーロッパ最大の陸上油田である。計画中の南部ガス回廊の一部であるトランス・アドリアティック・パイプライン(TAP)は、フィエルの北西約17 kmでアルバニアのアドリア海沿岸に入る前に、アルバニア領内を215 km横断する。

アルバニアの水資源は、国内のすべての地域で特に豊富であり、湖、川、泉、地下水帯水層から構成されている。同国の利用可能な淡水の平均量は、住民一人当たり年間129.7 m3と推定され、ヨーロッパで最も高い割合の一つである。2015年の水供給と衛生に関する共同監視プログラム(JMP)が提示したデータによると、同国の総人口の約93%が改善された衛生設備を利用できていた。

10. 社会

アルバニア社会は、共産主義体制の崩壊とそれに続く民主化、市場経済への移行という大きな変革を経験してきた。人口動態、民族構成、言語、宗教、教育、保健、メディアなど、多岐にわたる側面で変化と課題が見られる。

10.1. 人口

アルバニア統計局(INSTAT)が実施した2023年の国勢調査によると、アルバニアの人口は2,402,113人で、2011年の国勢調査で記録された2,821,977人から著しく減少した。住民の減少は、アルバニアにおける共産主義体制の崩壊後に始まり、アルバニアの政治、経済、社会構造内の大きな変化と関連している。この移行における主な要因は、出生率の低下と移住の増加であり、どちらも持続的な人口動態の変化と課題に寄与している。実際の出生率と移住のレベルに応じて、今後少なくとも10年間は人口が縮小し続けると予測されている。現在、アルバニアの人口密度は1平方キロメートルあたり83.6人で、地域によって住民の分布は様々である。ティラナ県とドゥラス県には人口が集中しており、アルバニア全体の人口の約41%を占め、ティラナに32%、ドゥラスに9%が居住している。逆に、ディブラ県やクケス県のようなより辺鄙な農村部の県は人口密度が著しく低く、それぞれ全体の人口の3%を占めている。

歴史的に、アルバニア人は南ヨーロッパ全域の多くの地域にいくつかのコミュニティを確立してきた。アルバニア人ディアスポラは、様々な社会政治的困難やアルバニアのオスマン帝国による征服から逃れるために移住した中世後期から形成されてきた。共産主義崩壊後、多数のアルバニア人がオーストラリア、カナダ、スイス、イギリス、アメリカ合衆国などの国々に移住した。アルバニア人の少数民族は、北マケドニア西部、モンテネグロ南東部、コソボ全域、セルビア南部の一部といった近隣地域に存在する。合計すると、海外に住むアルバニア系住民の数は、アルバニア国内の総人口よりも多いと推定されている。国内で生まれた人々の3分の1もの人々が現在国外に住んでおり、アルバニアは人口に対する国外移住率が世界で最も高い国の一つとなっている。2022年の出生率は、出産可能年齢の人々の移住が主な原因で、2021年よりも20%低かった。

アルバニアの都市化は、1991年の共産主義崩壊後、著しい変容を遂げ、ヨーロッパで最も急速に都市化が進む国の一つとなった。この変革の最前線にあるのが、アルバニア西海岸の沿岸低地に位置する人口密集都市回廊であるティラナ=ドゥラス集積地である。この回廊は人口増加と居住地開発の主要な場所となり、国内の辺境地域から多くの国内移住者を引き寄せている。国の総人口は全体的に減少しているにもかかわらず、都市人口の割合は2001年の47%から2023年には65%へと一貫して増加している。この持続的な増加とティラナ=ドゥラス地域への集中は、地域不均衡の拡大につながり、特にディブラ県やクケス県といった辺境地域は深刻な人口減少を経験している。

アルバニアの主要な都市と町は以下の通りである(人口は2011年国勢調査による)。

| 都市名 | 州 | 人口 |

|---|---|---|

| ティラナ | ティラナ州 | 418,495 |

| ドゥラス | ドゥラス州 | 113,249 |

| ヴロラ | ヴロラ州 | 79,513 |

| エルバサン | エルバサン州 | 78,703 |

| シュコドラ | シュコドラ州 | 77,075 |

| フィエル | フィエル州 | 55,845 |

| コルチャ | コルチャ州 | 51,152 |

| ベラト | ベラト州 | 32,606 |

| ルシュニャ | フィエル州 | 31,105 |

| ポグラデツ | コルチャ州 | 20,848 |

| カヴァヤ | ティラナ州 | 20,192 |

| ジロカストラ | ジロカストラ州 | 19,836 |

| サランダ | ヴロラ州 | 17,233 |

| ラチ | レジャ州 | 17,086 |

| クケス | クケス州 | 16,719 |

| パトス | フィエル州 | 15,937 |

| レジャ | レジャ州 | 15,510 |

| ペシュコピ | ディブラ州 | 13,251 |

| クチョヴァ | ベラト州 | 12,654 |

| クルヤ | ドゥラス州 | 11,721 |

10.2. 民族

アルバニアは、国民の大多数(2023年国勢調査で91.04%)をアルバニア人が占める、比較的民族的に均質な国である。しかし、歴史的経緯からいくつかの少数民族も居住している。

- アルバニア人: 主要民族であり、ゲグ方言を話す北部アルバニア人とトスク方言を話す南部アルバニア人に大別される。

- ギリシャ人: 最も大きな少数民族で、主に南部のヴロラ州やジロカストラ州に居住し、ギリシャ正教を信仰する者が多い。ギリシャ政府の推計では約30万人とされるが、アルバニアの国勢調査(2023年)では約2万3千人(0.98%)となっている。この数字については、ギリシャ側から過小評価であるとの指摘もある。

- マケドニア人: 主に東部のコルチャ州プレスパ湖周辺(プステツ基礎自治体など)に居住し、マケドニア正教を信仰する。2023年国勢調査では約2千人(0.09%)。

- モンテネグロ人: 北部のシュコドラ州などに少数居住。2023年国勢調査では約5百人(0.02%)。

- アロマン人(ヴラフ人): バルカン半島各地に散在するラテン系言語を話す民族で、アルバニアでは主に南部の山岳地帯に居住。2023年国勢調査では約2千5百人(0.1%)。

- ロマ人: バルカン半島全域に居住する移動型民族。アルバニアでも各地にコミュニティが存在し、社会経済的に困難な状況にあることが多い。2023年国勢調査では約9千8百人(0.4%)。

- エジプト人(バルカン・エジプシャン): ロマ人と類似した生活様式を持つが、自らをエジプト起源と主張する民族。2023年国勢調査では約1万2千人(0.5%)。

- ボスニア人: 北東部のクケス州などに少数居住。2023年国勢調査では約3千人(0.12%)。

- セルビア人: 北部シュコドラ周辺などに少数居住。2023年国勢調査では約6百人(0.02%)。

- ブルガリア人: 東部国境地域に少数居住。2017年にアルバニア政府によって公式に少数民族として認定された。2023年国勢調査では約7千人(0.29%)。

- その他: ゴラ人、ユダヤ人なども少数存在する。

2011年の国勢調査では、民族的帰属を申告しなかった者が14%、重要でないとした者が1.6%いた。2023年の国勢調査でも、民族的帰属を申告しなかった者は5.60%いた。少数民族の権利保護は、アルバニアのEU加盟プロセスにおける重要な課題の一つであり、教育、言語使用、文化振興、政治参加などの面で改善が求められている。

10.3. 言語

アルバニアの公用語はアルバニア語 (Gjuha Shqipeアルバニア語) であり、国民の大多数(2011年国勢調査で98.8%)が母語としている。アルバニア語はインド・ヨーロッパ語族の中で独立した語派を形成する言語である。

アルバニア語には主に二つの大きな方言群が存在する。

- ゲグ方言 (Gegërishtアルバニア語): 主にシュクンビン川以北のアルバニア北部、コソボ、モンテネグロ、北マケドニア北西部、セルビア南部のアルバニア人によって話される。

- トスク方言 (Toskërishtアルバニア語): 主にシュクンビン川以南のアルバニア南部、ギリシャ北西部のアルバニア人(アルヴァニテス人)、イタリア南部のアルバニア人(アルベレシュ人)によって話される。

現在のアルバニアの標準語は、主にトスク方言に基づいており、共産主義時代に標準化が進められた。

少数民族言語としては、主に以下の言語が国内の一部地域またはコミュニティで使用されている。

- ギリシャ語: 南部のギリシャ系住民が多く住む地域で使用される。

- マケドニア語: 東部のプステツ基礎自治体などで公的に使用が認められている。

- アロマン語

- ロマ語

- セルビア語、ボスニア語、モンテネグロ語

- ブルガリア語

主要な外国語としては、歴史的・地理的背景からイタリア語を理解する人が比較的高齢層を中心に多い。また、近年の国際化に伴い、特に若年層を中心に英語の学習が盛んであり、広く通用する。その他、ドイツ語やトルコ語への関心も経済的・文化的要因から高まっている。2017年の成人教育調査によると、最もよく知られている外国語は英語(40.0%)、次いでイタリア語(27.8%)、ギリシャ語(22.9%)であった。

10.4. 宗教

アルバニアは憲法で信教の自由を保障する世俗国家であり、国教は定められていない。歴史的にはオスマン帝国の長期間にわたる支配の影響でイスラム教が広まったが、キリスト教(正教会およびカトリック)の伝統も古くから存在する。

2023年の国勢調査によると、主な宗教構成は以下の通りである。

- イスラム教:

- スンニ派: 45.86%

- ベクタシュ教団(イスラム神秘主義の一派): 4.81%

- キリスト教:

- カトリック: 8.38%

- 正教会: 7.22%

- 福音派: 0.4%

- その他の宗教: 0.15%

- 無所属の信者(特定の宗派に属さないが信仰を持つ者): 13.82%

- 無神論者: 3.55%

- 無回答: 15.76%

これらの数字は、アルバニアが宗教的に多様であることを示している。イスラム教徒は国内全域に分布している。正教徒とベクタシュ教徒は主に南部に、カトリック教徒は主に北部に多い。

特筆すべきは、共産主義時代(特にエンヴェル・ホッジャ政権下)の歴史である。1967年、アルバニアは世界で初めて憲法上で国家としての無神論を宣言し、あらゆる宗教活動を禁止、宗教施設を破壊または転用した。この徹底的な宗教弾圧は、1990年の民主化まで続いた。

民主化以降、信教の自由は回復し、宗教活動が再開された。しかし、長期間の宗教抑圧の影響や世俗化の進展により、宗教的帰属意識を持つ人々の間でも、実際の宗教実践の度合いは様々である。ギャラップ社の調査などでは、アルバニアは世界で最も宗教的でない国の一つにランクされることもある。宗教は、国民の生活において重要な役割を果たすと回答する人の割合は比較的低い。

異なる宗教間の関係は概ね良好であり、異宗婚も珍しくない。宗教指導者たちは、国民的和解や社会の安定のために協力する姿勢を見せることがある。

その他の少数派の宗教としては、プロテスタント諸派(セブンスデー・アドベンチスト教会、末日聖徒イエス・キリスト教会、エホバの証人など)が存在する。第二次世界大戦後、イスラエルへの集団移住があったため、国内に残るユダヤ人はごく少数(約200人)である。

10.5. 教育

アルバニアの教育制度は、主に国家によって運営されており、世俗的、無償、義務教育を基本とする三段階制である。学年は2学期制で、通常9月または10月に始まり、翌年6月または7月に終了する。教育における主要言語はアルバニア語である。

- 就学前教育 (Arsimi parashkollorアルバニア語): 義務ではないが、多くの子供たちが幼稚園に通う。

- 基礎教育 (Arsimi bazëアルバニア語): 9年制で、6歳から16歳までが義務教育期間となる。小学校(1~5年生)と中学校(6~9年生)に分かれる。基礎教育修了時には全国統一試験が実施される。

- 中等教育 (Arsimi i mesëmアルバニア語): 基礎教育修了後、生徒は普通高校 (gjimnazアルバニア語) または職業高校 (shkollë profesionaleアルバニア語) に進学する。普通高校は3年制で、大学進学を目指す生徒が対象。職業高校は2~4年制で、特定の職業技能を習得する。中等教育修了時にも全国統一卒業試験(マトゥーラ)が行われ、これが大学入学資格となる。

- 高等教育 (Arsimi i lartëアルバニア語): 大学およびその他の高等教育機関で行われる。ボローニャ・プロセスの原則に準拠し、学士(3~4年)、修士(1~2年)、博士の3サイクル制を採用している。ティラナ大学、ティラナ工科大学、アルバニア芸術大学などが主要な国立大学である。私立大学も多数存在する。

アルバニアの識字率は非常に高く、2015年時点で98.7%(男性99.2%、女性98.3%)である。

教育改革は継続的に行われており、カリキュラムの近代化、教員の質の向上、教育施設の改善、高等教育における研究活動の強化などが課題となっている。EU加盟に向けたプロセスの一環として、教育制度のヨーロッパ基準への適合も進められている。しかし、地域による教育格差や、特に農村部における教育資源の不足といった問題も指摘されている。外国語教育も重視されており、小学校から第一外国語(主に英語)の学習が必修となっている。イタリア語、フランス語、ドイツ語なども教えられている。

10.6. 保健

アルバニアの憲法は、国民に平等かつ無償の普遍的医療を保障している。医療制度は、一次医療、二次医療、三次医療に組織され、近代化と発展の過程にある。平均寿命は77.8歳(2015年)で、世界で37位にランクされ、いくつかの先進国を上回っている。平均健康寿命は68.8歳で、世界37位である。乳児死亡率は2015年に出生1,000人あたり12人と推定された。2000年、世界保健機関(WHO)の定義によると、同国は世界で55番目に優れた医療実績を有していた。

心血管疾患がアルバニアの主要な死因であり、死亡者数の52%を占めている。事故、傷害、悪性腫瘍、呼吸器疾患も他の主要な死因である。近年の人口動態、社会的、経済的変化により、神経精神疾患も増加している。

2009年、アルバニアの果物と野菜の一人当たりの供給量は1日886グラムで、ヨーロッパで5番目に高い供給量であった。他の先進国や開発途上国と比較して、アルバニアは地中海式食事のおかげで肥満率が比較的低い。2016年のWHOデータによると、同国の成人の21.7%が臨床的に過体重であり、ボディマス指数(BMI)は25以上であった。

医療制度は、公的医療機関と民間医療機関の両方から構成されている。一次医療は、主に地域のヘルスセンターや総合診療医が担う。二次・三次医療は、総合病院や専門病院が提供する。首都ティラナには、国内最大のマザー・テレサ大学病院センターがある。

課題としては、医療従事者の不足(特に地方や専門医)、医療施設の老朽化、最新医療機器の不足、医薬品の安定供給、公的医療費の抑制と財源確保、そして地域間の医療サービスへのアクセス格差などが挙げられる。共産主義体制崩壊後の混乱期に医療システムが大きな影響を受けたが、近年はEUの支援なども受けながら、医療の質の向上とアクセス改善に向けた努力が続けられている。

10.7. メディア

アルバニアの憲法は、報道の自由、言論の自由、および表現の自由を保障している。アルバニアは、国境なき記者団がまとめた2020年の報道自由度指数で84位にランクされ、2003年以降そのスコアは着実に低下している。それにもかかわらず、フリーダム・ハウスの2020年の「世界の自由」報告書では、アルバニアにおける報道と言論の自由は、政治的干渉や操作から部分的に自由であると分類された。

アルバニア・ラジオ・テレビ(Radio Televizioni Shqiptarアルバニア語, RTSH)は、アルバニアの国営放送局であり、国内で多数のテレビ局とラジオ局を運営している。主要な民間放送局は3社あり、トップ・チャンネル、テレビジョニ・クラン、ヴィジョン・プラスで、これらのコンテンツはアルバニア全土および国外のコソボやその他のアルバニア語圏の地域に配信されている。

アルバニアの映画は20世紀にルーツを持ち、国の独立宣言後に発展した。映画を専門に上映する最初の映画館は、1912年にシュコドラに建設された。アルバニア人民共和国時代には、ティラナにキノストゥディオ・シュチペリア・エ・レ(新アルバニア映画スタジオ)が開設され、アルバニア映画は急速に発展した。1953年、アルバニアとソビエトの合作叙事詩映画『偉大なる戦士スカンデルベグ』が公開され、中世アルバニアの英雄ジェルジ・カストリオティ・スカンデルベグの生涯と戦いを年代記として描いた。この作品は1954年のカンヌ国際映画祭で国際賞を受賞した。2003年には、国内最大の映画祭であるティラナ国際映画祭が設立された。ドゥラス円形劇場では、国内第2の規模の映画祭であるドゥラス国際映画祭が開催される。

11. 文化

アルバニアの文化は、古代イリュリアの伝統、ギリシャ・ローマ文明の影響、ビザンツ帝国、そして約500年間に及ぶオスマン帝国支配の歴史的遺産が複雑に混じり合い、独自の特色を形成している。20世紀の共産主義時代には、民族文化の奨励と同時にイデオロギー的な統制も行われた。民主化後は、西欧文化の影響を受けつつ、伝統文化の再評価も進んでいる。

11.1. 象徴

赤と黒の国の色は、アルバニアの最も広く認識されている国の象徴である双頭の鷲で飾られたアルバニアの国旗に表示されている。黒い鷲は勇気と強さを表し、赤い地はアルバニアの人々の不屈の精神と犠牲を象徴している。この鷲は、オスマン帝国の支配に対する抵抗運動を成功させた国民的英雄スカンデルベグ(ジェルジ・カストリオティ)の遺産と結びついている。中世に起源を持ち、アルバン公国やドゥカジニ家、カストリオティ家、ムザカ家、トピア家といった著名なアルバニアの王朝の紋章として現れた。アルバニアの民族的アイデンティティと独立への願望が再燃したアルバニア民族覚醒運動の最中、アルバニアの鷲はその重要性を再び取り戻した。その重要性は、1912年のアルバニア独立宣言で頂点に達し、イスマイル・ケマリがヴロラで国旗として掲げた。

アルバニアの国章は、アルバニアの国旗とスカンデルベグの印章を翻案したものである。国章は、赤い地の中心に配置された黒い双頭の鷲で構成されている。鷲の上には、金の角を持つヤギの頭で飾られたスカンデルベグの兜が描かれている。「Ti Shqipëri, më jep nder, më jep emrin Shqipëtarアルバニア語」(汝アルバニアよ、我に名誉を与えよ、我にアルバニア人という名を与えよ)は、アルバニアの国の標語である。これは、アルバニア・ルネサンス期に著名な役割を果たした国民的詩人ナイム・フラシェリの遺産にその基礎を置いている。アルバニアの国歌「Himni i Flamuritアルバニア語」(旗への賛歌)は、アスドレニ(アレクサンデル・スタヴレ・ドレノヴァ)によって作詞され、1912年のアルバニア独立後に国歌として採用された。

11.2. 伝統衣装

アルバニアの伝統衣装は、北部のゲグ方言地域と南部のトスク方言地域で対照的なバリエーションがあり、アルバニアの歴史、文化的多様性、民族的アイデンティティの証となっている。ゲグの男性は明るい色のシャツに、ティルクと呼ばれる幅広のゆったりとしたズボンを着用する。これらのズボンは、ブレズと呼ばれる幅広の織物ベルトでしっかりと締められる。衣装の不可欠な構成要素は、ジャマダンと呼ばれるウールの赤いベルベットのベストで、民族的なモチーフと金の模様で飾られている。また、ウールで作られた独特のドーム型の帽子であるケレシェも着用するが、その起源はイリュリア人にまで遡る。一方、トスクの男性は、フスタネーラと呼ばれる膝丈の衣服を着用する。これは国の民族衣装として指定されており、通常は白でプリーツがあり、白いシャツが添えられる。彼らはまた、ゲグの服装を彷彿とさせるベージュまたはダークブルーのジャマダンも着用する。服装を完成させるために、男性はチョラペと呼ばれる膝丈の靴下と、オピンガと呼ばれる革靴を履く。

ゲグとトスクの女性の服装は、豊かな色彩と複雑な金銀線細工で知られており、イヤリング、指輪、ネックレス、ベルトのバックル、ボタンなど、様々な構成要素に現れている。主要な構成要素には、長い明るい色調のシャツとエプロンがあり、しばしばジョカと呼ばれるウールまたはフェルトのマントが添えられる。ドラマンやミンタンといった追加の上着が重ね着されることもあり、カピツァやシャルと呼ばれるヘッドスカーフも着用される。特徴的なバリエーションとして、後ろにペシュテラック、前にパラニクという一対のエプロンがある。ゲグの女性の伝統衣装に不可欠なのは、古代のジュブレタである。このドレスの保存と普及のための献身的な努力がなされており、アルバニアの遺産の象徴としてのその重要性が認識されている。その重要性の証として、ジュブレタはユネスコの無形文化遺産リストに登録されている。この特徴的な鐘形の衣服は黒で作られ、アルバニア北部の顕著な職人技を示す、刺繍されたアルバニア民族のモチーフで豊かに飾られている。その製作過程には、シャヤク生地の準備や正確な裁断技術など、複数の複雑な段階が含まれる。

11.3. 芸術と建築

アルバニアの芸術史は、古代および中世の数多くの人々、伝統、宗教によって特に影響を受けてきた。絵画、陶器、彫刻、セラミック、建築など、幅広い媒体と分野を網羅しており、それらすべてが、異なる地域や時代において、スタイルや形状に大きな多様性を示している。

中世におけるビザンツ帝国とオスマン帝国の台頭は、キリスト教美術とイスラム美術のアルバニアの地における相応の成長を伴い、これは全国の建築やモザイクの例に明らかである。数世紀後、アルバニア・ルネサンスは現代アルバニア文化の解放に不可欠であることが証明され、文学と芸術のすべての分野で前例のない発展が見られたが、芸術家たちは印象派とロマン主義の理想に戻ることを目指した。しかし、オヌフリ、コレ・イドロメノ、ダヴィド・セレニツァ、コスタンディン・シュパタラク、そしてゾグラフィ兄弟は、アルバニア美術の最も著名な代表者である。

アルバニアの建築は、古典古代に遡る様々な文明の遺産を反映している。アルバニアの主要都市は、城郭内部から住居、宗教施設、商業施設を含むように発展し、町の広場の絶え間ない再設計と建築技術の進化を伴ってきた。今日、都市や町は様々な建築様式の全スペクトルを反映している。20世紀には、古代の影響を受けた多くの歴史的建造物や宗教的建造物が共産主義時代に破壊された。

古代建築はアルバニア全土に見られ、ビリス、アマンティア、フォイニケ、アポロニア、ブトリント、アンティゴニア、シュコドラのロザファ城、ドゥラス円形劇場で最も顕著である。ビザンツ帝国の長期にわたる支配を考慮すると、彼らは壮大な壁画やフレスコ画の目に見える富を持つ城、城塞、教会、修道院を導入した。おそらく最もよく知られている例は、アルバニア南部の都市やコルチャ、ベラト、ヴォスコポヤ、ジロカストラの周辺に見られる。オスマン建築の導入に伴い、モスクやその他のイスラム建築が発展し、特にベラトとジロカストラで見られる。

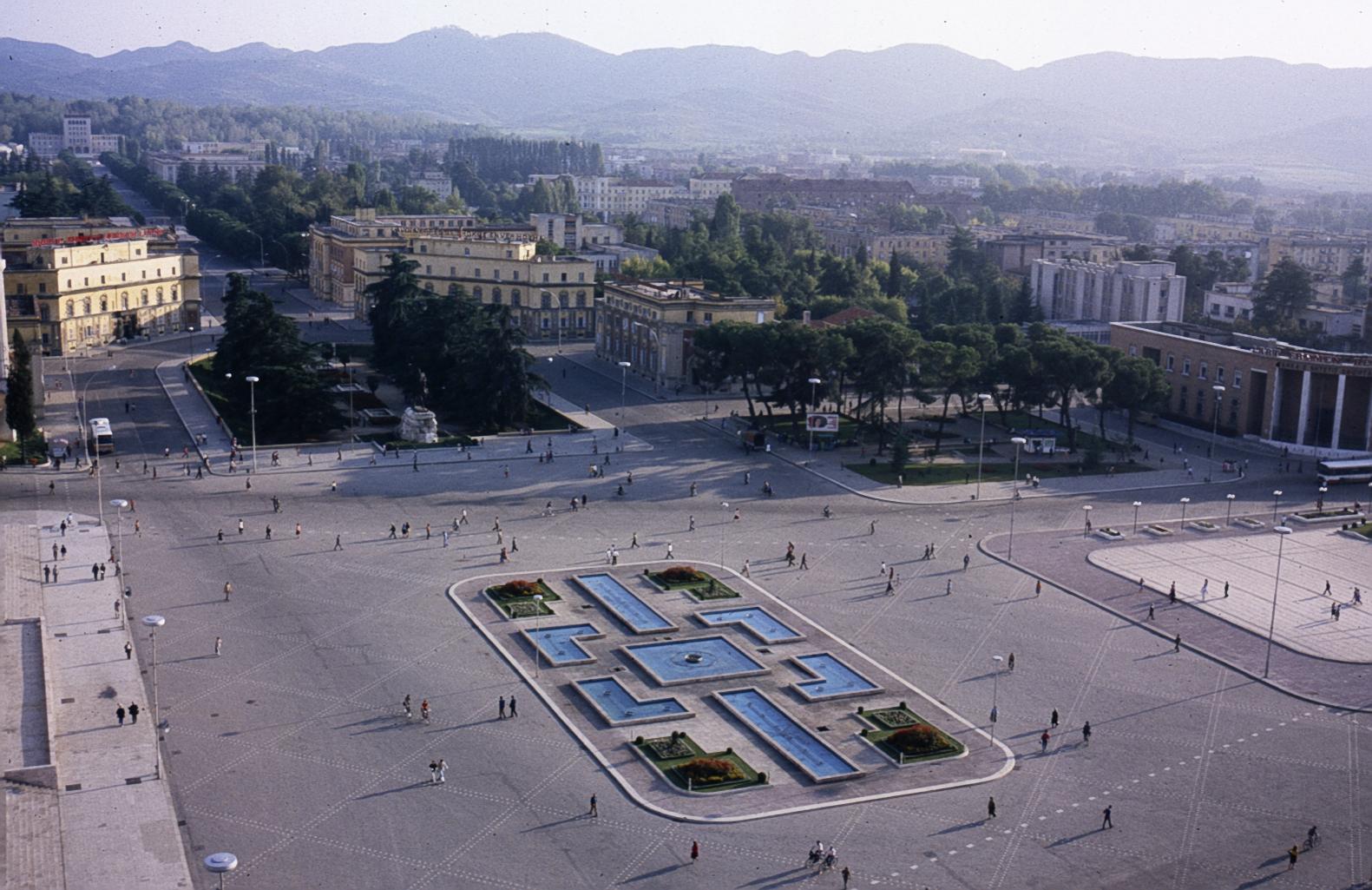

歴史主義、アールヌーヴォー、新古典主義の生産的な時代が19世紀に融合し、コルチャで最もよく例証されている。20世紀には、ティラナのスカンデルベグ広場や省庁などに見られる現代イタリア様式といった新しい建築様式がもたらされた。これはシュコドラ、ヴロラ、サランダ、ドゥラスにも見られる。さらに、他の町も様々な文化的または経済的影響を通じて、今日アルバニア独特の外観を持つようになった。

社会主義リアリズムは、第二次世界大戦後のアルバニア人民共和国時代にアルバニアに到来した。この時期、多くの社会主義様式の複合施設、広い道路、工場が建設され、町の広場が再設計され、多くの歴史的建造物や重要な建物が取り壊された。この様式の注目すべき例としては、マザー・テレサ広場、ティラナのピラミッド、コングレス宮殿などがある。

アルバニアの3つの考古学遺跡がユネスコ世界遺産リストに含まれている。これらには、ブトリントの古代遺跡、ベラトとジロカストラの歴史地区、そして2019年から北マケドニアと共有されているオフリド湖地域の自然文化遺産が含まれる。さらに、セルツァ・エ・ポシュトメの王家のイリュリアの墓、アポロニアの遺跡、ドゥラスの古代円形劇場、バシュトヴァ要塞がアルバニアの暫定リストに含まれている。

11.4. 文学

アルバニアの文化ルネサンスは、まず教会のテキストや出版物の分野におけるアルバニア語の発展を通じて表現された。プロテスタント改革は、聖職者ギョン・ブズクがアルバニア語でカトリックの典礼を翻訳したとき、現地の言語と文学の伝統の発展への希望を活性化させた。これは、マルティン・ルターがドイツ語に対して行ったことをアルバニア語に対して行おうとする試みであった。ギョン・ブズクによって書かれた『メシャリ』(ミサ典書)は1555年に出版され、中世のアルバニア語で書かれた最初の文学作品の一つと考えられている。言語の洗練されたレベルと安定した正書法は、それ以前のアルバニア語筆記の伝統の結果であるに違いないが、その伝統はよく理解されていない。しかし、ブズク以前の断片的な証拠があり、アルバニア語が少なくとも14世紀から書かれていたことを示している。

これらの世紀のアルバニア語の著作は、宗教的なテキストだけでなく、歴史的な年代記でもあったに違いない。それらは人文主義者マリン・バルレティによって言及されており、彼は1504年の著書『シュコドラ包囲戦』(Rrethimi i Shkodrës)の中で、人々の言語(in vernacula lingua)で書かれたそのような年代記を閲覧したこと、そして1508年のスカンデルベグの有名な伝記『スカンデルベグ、エピロス人の君主の生涯と業績の歴史』(Historia de vita et gestis Scanderbegi Epirotarum principis)を確認している。『スカンデルベグの歴史』は依然としてスカンデルベグ研究の基礎であり、アルバニアの国民的自己意識の形成に不可欠なアルバニアの文化的財産とみなされている。

16世紀から17世紀にかけて、レク・マトルンガによって書かれた1592年の『カテキズム』(E mbësuame krishterë)(キリスト教の教え)、1618年の『キリスト教の教義』(Doktrina e krishterë)と1621年の『ローマ典礼書』(Rituale romanum)は、アルバニア語の散文と詩の最初の独創的な作家であるピェテル・ブディによって書かれた。フラン・バルディによる1636年の『ジョージ・カストリオットへの弁明』は、辞書と民俗伝承も出版した。アルバニア中世の最も普遍的な人格であるピェテル・ボグダニによる神学・哲学的論文『預言者の集団』(Cuneus Prophetarum)(1685年)はアルバニア語で出版された。20世紀から21世紀にかけて最も有名なアルバニアの作家は、おそらくイスマイル・カダレである。

11.5. 音楽

アルバニアの民俗音楽は国民的アイデンティティの顕著な部分であり、アルバニア音楽全体において引き続き主要な役割を果たしている。民俗音楽は、主に北部のゲグ方言の変種と、南部のラブおよびトスク方言の変種の2つの様式グループに分けることができる。北部と南部の伝統は、北部の荒々しい音色と、よりリラックスした南部の音楽形式によって対照をなしている。

多くの歌はアルバニアの歴史と文化の出来事に関しており、名誉、もてなし、裏切り、復讐といった伝統的なテーマを含んでいる。アルバニア民俗音楽の最初の編纂は、アルバニアのソプラノ歌手テフタ・タシュコ=コチョとの共同作業中に、パリで2人のヒマラ出身の音楽家、ネチョ・ムカとコチョ・チャカリによって行われた。当時、この3人の芸術家によっていくつかの蓄音機編集盤が録音され、最終的にアルバニアのイソポリフォニーがユネスコ無形文化遺産として承認されるに至った。

「フェスティヴァリ・イ・ケンゲス」 (Festivali i Këngësアルバニア語) は、国営放送局アルバニア・ラジオ・テレビ (Radio Televizioni Shqiptarアルバニア語, RTSH) が主催する伝統的なアルバニアの歌謡コンテストである。このフェスティバルは1962年の開始以来毎年開催されており、ヴァチェ・ゼラやパラシュケヴィ・シマクなど、アルバニアで最も成功した歌手たちのキャリアをスタートさせた。これは、アルバニアの作曲家によって作曲され、審査員または一般投票によって投票される未発表曲をアルバニアの演奏家が初演する音楽コンクールとして重要である。

現代のアーティスト、リタ・オラ、ビービー・レクサ、エラ・イストレフィ、デュア・リパ、エイバ・マックス、ブレオナ、エルヴァーナ・ジャタ、エルモネラ・ヤホ、インヴァ・ムラは、その音楽で国際的な評価を得ているが、ソプラノ歌手エルモネラ・ヤホは一部から「世界で最も称賛されるソプラノ」と評されている。アルバニアのオペラ歌手サイミール・ピルグは、2017年のグラミー賞にノミネートされた。

11.6. 食文化

何世紀にもわたり、アルバニア料理はアルバニア文化、地理、歴史に広く影響を受けており、そのため国の様々な地域で特定の郷土料理が楽しまれている。特に北部と南部の間では料理の伝統が異なり、これは地形と気候の違いによるもので、本質的に多種多様なハーブ、果物、野菜の優れた生育条件に貢献している。

アルバニア人は、レモン、オレンジ、イチジク、そして特にオリーブなど、多くの種類の果物を生産し、利用している。オリーブは、おそらくアルバニア料理の最も重要な要素である。バジル、ラベンダー、スペアミント、オレガノ、ローズマリー、タイムなどのスパイスやその他のハーブ、そしてニンニク、タマネギ、ピーマン、ジャガイモ、トマトなどの野菜、あらゆる種類の豆類が広く使われている。

地中海のアドリア海沿岸とイオニア海沿岸に面しているため、魚、甲殻類、シーフードはアルバニアの食事において人気があり、不可欠な部分である。それ以外では、子羊肉はキリスト教徒とイスラム教徒の両方にとって、様々な祝日や宗教祭の伝統的な肉であるが、鶏肉、牛肉、豚肉も豊富に供給されている。

タヴァ・コシ(ヨーグルトキャセロール)はアルバニアの国民料理で、子羊肉と米を濃厚で酸味のあるヨーグルトのベールの下で焼いたものである。フェルゲサも国民料理で、ピーマン、トマト、カッテージチーズで作られる。ピテも人気があり、ほうれん草とジザ(カード)またはミッシュ(ひき肉)の混合物を詰めた焼き菓子である。

伝統的な揚げ生地であるペトゥラも人気のある名物で、粉砂糖またはフェタチーズと様々な種類のフルーツジャムが添えられる。フリアは、クリームを塗った複数のクレープのような層で構成され、サワークリームが添えられる。ベルリーナードーナツに似たクロフネは、ジャムやチョコレートが詰められ、冬によく食べられる。

コーヒーはアルバニアのライフスタイルに不可欠な部分である。アルバニアは、人口一人当たりのコーヒーハウスの数が世界で最も多い国である。紅茶も家庭やカフェ、バー、レストランで楽しまれている。チャイ・マリ(シデリティス茶)は非常に愛されており、ほとんどのアルバニア人の日常の一部である。アルバニア南部で栽培され、薬効があることで知られている。紅茶も人気がある。

アルバニアワインも国中で一般的であり、何千年もの間栽培されてきた。アルバニアはワイン生産の長く古代の歴史を持ち、旧世界のワイン生産国に属している。

11.7. 映画

アルバニア映画産業の歴史は、20世紀初頭に遡る。最初の映画上映は、オスマン帝国末期の1900年代初頭にシュコドラやコルチャといった都市で行われた外国映画の巡回上映であった。アルバニアで最初に製作された映画は、主に記録映画であり、その中でも1908年のマナスティル会議(アルバニア語アルファベットの制定会議)を撮影したものが最初期のものとされる。

本格的な映画製作は、第二次世界大戦後、エンヴェル・ホッジャ率いる共産主義政権下で始まった。1947年に「アルバニア映画企業」が設立され、1952年にはこれが「新アルバニア映画スタジオ」(Kinostudio "Shqipëria e Re"アルバニア語)へと発展した。このスタジオは、長年にわたりアルバニア映画製作の中心的な役割を担った。

共産主義時代の映画は、プロパガンダ的要素が強いものが多かったが、同時にアルバニアの歴史、文化、社会問題を扱った作品も製作された。第二次世界大JPN戦争中のパルチザン闘争を描いた英雄譚や、社会主義建設の努力を称える作品が主流であった。1953年にソ連と合作で製作された『偉大なる戦士スカンデルベグ』 (Skënderbeuアルバニア語) は、オスマン帝国に抵抗した国民的英雄スカンデルベグの生涯を描いた叙事詩的映画であり、1954年のカンヌ国際映画祭で国際賞を受賞するなど、国際的にも評価された。

1990年代の民主化以降、映画製作は国家の統制から離れ、より多様なテーマや表現が試みられるようになった。しかし、経済的困難から製作本数は減少し、映画産業は厳しい状況に直面した。近年では、若い世代の監督たちが国内外の映画祭で注目を集める作品を製作し始めており、アルバニア映画の新たな可能性が模索されている。

ティラナ国際映画祭(TIFF)は2003年に設立され、アルバニア最大の映画祭として、国内外の作品を紹介し、若手映画製作者の育成にも貢献している。また、ドゥラス円形劇場では、ドゥラス国際映画祭(Durrës International Film Festival)が開催され、これもアルバニア映画文化の振興に寄与している。

アルバニア出身またはアルバニア系の俳優としては、ジェームズ・ベルーシ、ジョン・ベルーシ、エリザ・ドゥシュクなどが国際的に知られている。

11.8. スポーツ

アルバニアで最も人気のあるスポーツはサッカーである。アルバニアサッカー連盟(FSHF)が国内のサッカーを統括しており、最上位リーグとしてアルバニア・スーペルリーガが存在する。KFティラナ、FKパルティザニ・ティラナ、FKヴラズニア・シュコドラなどが強豪クラブとして知られている。サッカーアルバニア代表は、長らく国際大会への出場から遠ざかっていたが、UEFA EURO 2016で初めて主要国際大会への出場を果たし、ルーマニア代表を破って歴史的な初勝利を挙げた。

サッカー以外では、ウェイトリフティングが伝統的に強く、オリンピックや世界選手権、ヨーロッパ選手権でメダルを獲得してきた。1972年のミュンヘンオリンピックでは、イルメル・S・チョルバがクリーン&ジャークで金メダルを獲得している(ただし、ドーピング違反により後に失格)。近年では、ルクマン・ルサ、ピロ・ドンディなどの選手が国際大会で活躍している。

バスケットボール、バレーボール、レスリング、陸上競技、水泳なども人気がある。アルバニア・バスケットボール・スーパーリーグやアルバニア女子バレーボールリーグなどが国内リーグとして存在する。

オリンピックには、1972年のミュンヘンオリンピックに初めて参加した。その後、1980年モスクワオリンピックと1984年ロサンゼルスオリンピックはボイコットしたが、1992年バルセロナオリンピックから継続して参加している。冬季オリンピックには2006年のトリノオリンピックから参加している。これまでにオリンピックでのメダル獲得はないが、射撃のルイーザ・ゲガなどが活躍している。

地中海競技大会には1987年から参加しており、金メダルを含む複数のメダルを獲得している。

近年、スポーツインフラの整備も進められており、ティラナには新しい国立競技場(アレーナ・コンベタレ)が建設された。

11.9. 祝祭日

アルバニアの祝祭日は、国民の祝日と宗教的な祝祭日から構成される。以下は主要な祝祭日である。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日・2日 | 元日 | Viti i Ri | |

| 3月14日 | 夏の日 | Dita e Verës | 古代からの春の到来を祝う祭りが起源。主にエルバサン地方で祝われるが、近年全国的な祝日となった。 |

| 3月22日 | ネヴルズ祭 | Dita e Nevruzit | イスラム教ベクタシュ教団の新年祭。シーア派やスーフィズムの影響を受けた祭りで、春分の日でもある。 |

| 移動祝日 | カトリックの復活祭 | Pashkët Katolike | 春分後の最初の満月の次の日曜日。 |

| 移動祝日 | 正教会の復活大祭 | Pashkët Ortodokse | ユリウス暦または修正ユリウス暦に基づく。カトリックの復活祭とは日付が異なることが多い。 |

| 5月1日 | メーデー | Dita Ndërkombëtare e Punonjësve | 国際労働者の日。 |

| 移動祝日 | イド・アル=フィトル(小バイラム) | Bajrami i Vogël (Fitër Bajrami) | ラマダーン(断食月)明けの祭り。イスラム暦による。 |

| 移動祝日 | イド・アル=アドハー(大バイラム) | Bajrami i Madh (Kurban Bajrami) | 犠牲祭。イスラム暦による。 |

| 10月19日 | マザー・テレサ列福記念日 | Dita e Lumturimit të Nënë Terezës | アルバニア系であるマザー・テレサの列福を記念する日。 |

| 11月28日 | 独立記念日(国旗の日) | Dita e Pavarësisë (Dita e Flamurit) | 1912年のオスマン帝国からの独立宣言を記念。 |

| 11月29日 | 解放記念日 | Dita e Çlirimit | 1944年のナチス・ドイツによる占領からの解放を記念。 |

| 12月8日 | 国民青年の日 | Dita Kombëtare e Rinisë | 1990年の反共産主義学生運動を記念して2009年に制定。 |

| 12月25日 | クリスマス | Krishtlindjet |

これらの祝祭日には、家族や友人と集まり、伝統料理を共にし、様々な行事や式典が催される。共産主義時代には宗教的祝祭日は禁止されていたが、民主化後に復活した。

11.10. ディアスポラ

アルバニア人ディアスポラは、アルバニア国外に居住するアルバニア系住民の総称であり、その歴史は古く、規模も大きい。アルバニア本国の人口(約280万人)を上回る数のアルバニア人が世界各地に居住していると推定されている。

ディアスポラ形成の主な波は以下の通りである。

1. 中世(オスマン帝国侵攻期): 15世紀にオスマン帝国がバルカン半島を征服した際、多くのアルバニア人がキリスト教信仰を維持するため、あるいはオスマン支配を逃れるためにイタリア南部(特にカラブリア州、シチリア島など)に移住した。彼らの子孫はアルベレシュ人と呼ばれ、独自の言語(アルバニア語の方言であるアルベレシュ語)や文化、東方典礼カトリック教会の信仰を現在も保持している。同様に、ギリシャにもアルヴァニテス人と呼ばれるアルバニア系住民のコミュニティが存在する。

2. 19世紀~20世紀初頭: 経済的理由やオスマン帝国末期の政情不安から、アメリカ合衆国、エジプト、ルーマニア、トルコなどへ移住する者が現れた。

3. 共産主義時代: エンヴェル・ホッジャ政権下では厳しい出国制限が敷かれていたため、大規模な移住は困難であったが、政治的亡命者や国境を越えて逃れる者は少数ながら存在した。

4. 1990年代以降(民主化後): 共産主義体制の崩壊とそれに続く経済的混乱、1997年のネズミ講破綻と内戦状態は、大規模な国外移住の波を引き起こした。主な移住先は、地理的に近いイタリアやギリシャであり、その他ドイツ、スイス、イギリス、北欧諸国、アメリカ合衆国、カナダなどへも多くのアルバニア人が移住した。この時期の移住は、主に経済的理由によるものであった。

現在、アルバニア人ディアスポラの主要な居住国は、イタリア、ギリシャ、アメリカ合衆国、ドイツ、スイス、イギリス、カナダ、トルコなどである。彼らは移住先で様々な分野で活動しており、経済、文化、スポーツなど多方面で成功を収める者も少なくない。

ディアスポラはアルバニア本国にとって経済的に重要な存在であり、海外からの送金は国のGDPのかなりの部分を占めてきた。また、ディアスポラは母国の政治や社会にも関心を持ち続け、ロビー活動や投資、文化交流などを通じて影響力を行使することもある。アルバニア政府もディアスポラとの連携を重視し、在外アルバニア人の権利保護や母国との絆を深めるための政策を推進している。ディアスポラの存在は、アルバニアの文化的多様性と国際的なつながりを豊かにする一方で、国内の人材流出という課題も抱えている。