1. 生涯

アルフレート・フォン・ヴァルダーゼーは、軍事貴族の家系に生まれ、初期の軍事教育を経てプロイセン陸軍に任官した。

1.1. 出生と家系

アルフレート・ルートヴィヒ・ハインリヒ・カール・グラフ・フォン・ヴァルダーゼーは、1832年4月8日にポツダムで、プロイセン騎兵大将フランツ・ハインリヒ・フォン・ヴァルダーゼー(1791年 - 1873年)とベルタ・フォン・ヒューナーバイン(1799年 - 1859年)の6人兄弟の5番目の息子として生まれた。ヴァルダーゼー家は、アンハルト=デッサウ公レオポルト3世フリードリヒ・フランツ(1740年 - 1817年)とヨハンネ・エレオノーレ・ホフマイヤー(1739年 - 1816年)の庶子であるフランツ・アントン・フォン・ヴァルダーゼー(1763年 - 1823年)に始まる貴族の家系である。フランツ・アントンは公爵宮廷で育てられ教育を受け、1786年にGrafドイツ語(伯爵)の称号を授けられた。ヴァルダーゼー家の領地であるヴァーターネヴァーストルフは、シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州のベーレンスドルフ近郊、バルト海岸に位置する。

1.2. 教育と初期軍事訓練

ヴァルダーゼーは複数の士官学校に通った後、1850年にプロイセン陸軍の砲兵隊にLeutnantドイツ語(少尉)として任官した。彼はすぐに上官の好意的な注目を集め、砲兵および工兵としての教育も受けた。

2. 軍歴と主要活動

ヴァルダーゼーはプロイセンおよびドイツ帝国軍において着実に昇進し、主要な役職を歴任した。

2.1. 初期戦争での従軍

彼の最初の主要な戦役は1866年の普墺戦争であり、この戦争では砲兵大将フリードリヒ・カール・フォン・プロイセン王子のaide-de-campフランス語(副官)として従軍し、ケーニヒグレーツの戦いにも参加した。この戦役中に伯爵ヴァルダーゼーは少佐に昇進し、プロイセン参謀本部に配属された。その後、占領されたハノーファー王国に新設された第10軍団の参謀を務めた。1870年1月には、プロイセンのパリ大使館付武官に就任した。この職務において、彼はフランス軍の兵力やその他の軍事情報に関する諜報活動を行い、来るべき戦役で非常に価値のある情報をもたらした。

普仏戦争では、中佐であった伯爵ヴァルダーゼーは、その軍事的才能と敵軍に関する分析能力が認められ、「最高戦争卿」にとって最も有益な補佐官となった。彼はメス周辺での大規模な戦闘に、メクレンブルク=シュヴェリーン大公フリードリヒ・フランツの参謀として参加した。その後、シャンジー将軍のロワール軍に対する作戦にも従事した。大公は兵士としては有能であったが、戦術家としては特筆すべき存在ではなく、西部戦役の成功は主に彼の顧問であったヴァルダーゼーの功績によるところが大きかった。

戦争終結後、ヴァルダーゼーは鉄十字章一級を授与され、困難な任務であるドイツ代表としてパリに派遣されたが、その際にも彼の機転と礼儀正しさが際立った。1871年末にはハノーファーの第13ウーラン連隊の指揮を執り、その2年後には1870年以前に勤務していたハノーファー軍団の参謀長に就任した。

2.2. 参謀本部での職務

1882年、ヴァルダーゼーは大モルトケ元帥によってベルリンの参謀本部における主要な補佐官であるGeneralquartiermeisterドイツ語(総軍事監)に選ばれた。この任命により、ヴァルダーゼーは高齢の元帥の後継者として有力視されるようになった。彼は、後の皇帝ヴィルヘルム王子に何度か同行し、彼の祖父である皇帝ヴィルヘルム1世の代理として海外を訪問した。これらの旅行を通じて、ヴァルダーゼーとヴィルヘルム王子の間には希薄ながらも師弟関係が築かれた。

1888年8月、モルトケ元帥が遂に引退し、ヴァルダーゼーがその後任に任命されることは既定路線であった。新しく即位した29歳の皇帝ヴィルヘルム2世はこれに同意し、ヴァルダーゼーは陸軍参謀総長となった。

ヴァルダーゼーは基本的にはモルトケの路線を踏襲したが、予測不能な若い皇帝と度々衝突した。1890年、帝国陸軍の秋季演習(Kaisermanöverドイツ語)において、ヴァルダーゼーは皇帝ヴィルヘルム2世の指揮する部隊を完全に「打ち負かす」という大胆な行動に出た。これによりヴァルダーゼーは皇帝の信頼を失い、参謀総長の職を解任され、ハンブルク=アルトナの第9軍団司令官に再配置された。これは明らかな降格ではあったが、それでも重要な任務であった。ヴァルダーゼーは、この出来事にもかかわらず、フリードリヒスルーにあるビスマルクの引退後の邸宅の近くにハンブルクの居を構えた。1898年には、ハノーファーの第3軍監察官に任命され、この転任命令にはヴィルヘルム2世からの好意的な賛辞が添えられていた。

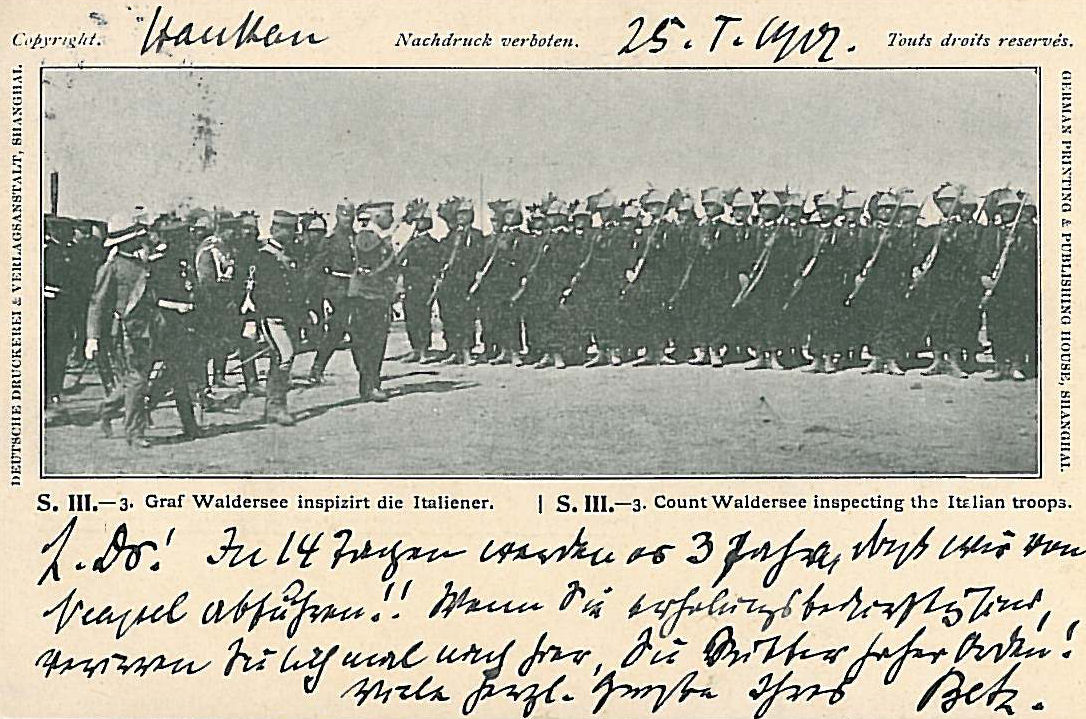

2.3. 中国遠征

1900年、義和団の乱によって北京の公使館区域にいた2000人のヨーロッパ人と中国人キリスト教徒が包囲された。ヨーロッパ、アメリカ、日本の軍隊からなる八カ国連合軍が救援のために動員された。皇帝ヴィルヘルム2世の駐清公使クレメンス・フォン・ケッテラー男爵が義和団によって殺害されたため、ドイツは「中国の野蛮に対する十字軍において一定の優先権」を主張した。ヴィルヘルム2世はヴァルダーゼーを中国遠征軍の総司令官に任命することを望み、ロシア皇帝ニコライ2世の主導によるものだと世界に向けて発表した。実際には、ヴィルヘルムが従兄弟であるニコライに、ロシア軍がドイツ将軍の指揮下に入ることに異論がないか電報で尋ねたところ、ニコライは異論がないと返答しただけであり、ヴィルヘルムはこれをベルリンで開かれた記者会見で、ニコライがヴァルダーゼーの指揮を求めたかのように偽って伝えたのである。

この発表は他の列強と相談なしに行われたため、ドイツ外務省に大きな負担をかけた。外務省は、もしヴァルダーゼーの指揮が拒否されればヴィルヘルムが屈辱を感じ、ドイツとの関係が緊張すると脅迫することで、他の列強に彼の任命を受け入れさせるしかなかった。この種の脅迫は効果的であったが、ドイツの外交的立場を損なった。1900年8月7日、ヴァルダーゼーはヴィルヘルム2世から遠征軍の指揮官に任命されたという電報を受け取った。当時半引退状態にあった68歳のアルフレート・フォン・ヴァルダーゼー伯爵は、この機会に元帥に昇進し、ロシア皇帝によって正式に推薦され、日本によって支持され、近代史上初の連合軍最高司令官となった。

元帥のドイツから中国への出発準備は、「Waldersee Rummelドイツ語」(ヴァルダーゼーの芝居)として知られる風刺的なコメントを多く引き起こし、彼自身はこれを嫌悪した。彼は苛立ちながら、「この騒ぎの多くは、残念ながら新聞に載ってしまった」と書いている。ヴァルダーゼーは北京の最前線に到着するのが遅すぎたため、多国籍軍を指揮して目立った戦闘に参加することはなかったが、義和団の鎮圧を担当した。中国で輝かしい軍事的勝利を夢見ていたヴァルダーゼーは、1900年10月17日に北京に到着した時には主要な戦闘が終わっていたことに大いに失望し、紫禁城の西太后の寝室に居を構えた。

ヴァルダーゼー自身の言葉によれば、彼は「熱狂的な活動」をもって働き、北京周辺の農村で75回の懲罰遠征を命じ、その中で数千人、主に女性と子供が殺害された。「これらの懲罰遠征は...報われない事業であり、ヴァルダーゼーの視点からは...ほとんど戦争とは言えなかった」。しかし、「もし彼の任命がなかったか、あるいは彼よりも消極的な人物がその職に就いていたら、北中国における国際部隊間の絶え間ない敵意は深刻なものになっていた可能性が高い。...加えて、無数の小規模な事件があったが、それらが何も起こらなかったのは、少なくとも部分的にはヴァルダーゼーの功績である」。

ヨーロッパで出会った妓女の賽金花がヴァルダーゼーとの「旧交」を温めた。「伝説によれば、賽金花とヴァルダーゼーが共有した西太后の『龍の寝台』で、彼女は部隊の残虐行為を抑えようと試み、時には成功した」と英胡は書いている。張文賢は、賽金花が「北京住民への厳しい扱いを緩和するようヴァルダーゼーに影響を与えた」と評価されていると書いた。賽金花は自身の伝記の中でヴァルダーゼーとは良好な関係にあったことを認めているが、英胡が述べたように、彼との性的な関係は「激しく」否定している。

ヴァルダーゼーは、征服者たちの行動が不適切であることを理解していた。兵士たちは怠惰で退屈し、性病が蔓延しており、略奪が制限された後も、兵士たちはあらゆる種類の「中国美術品」で騙されるほどに世間知らずであった。遠征の終わりに、彼は急いでドイツへの帰国を早めた。1901年、彼の「世界平和への貢献」が評価され、かつての居住地であったハンブルクの名誉市民に選ばれた。ハノーファーに戻った彼は、監察官の職務を再開し、1904年に71歳で死去するまでその職務をほとんど全うした。

2.4. 後期のキャリアと任命

1897年、ヴァルダーゼーは社会民主党の弾圧に従事した。彼は常に皇帝の忠実な臣下を自認し、社会主義を帝国を脅かすものとして警戒していた。1898年には第3軍総監に任命された。中国遠征から帰国した1901年には、再び第3軍総監の職務に復帰した。

3. 政治的影響力とイデオロギー

ヴァルダーゼーは、その政治的見解、特に保守的な世界観と、ビスマルクやヴィルヘルム2世との複雑な関係を通じて、ドイツ帝国の政治や軍事決定に大きな影響を与えた。

3.1. イデオロギーの形成と見解

ヴァルダーゼーは、ヴィルヘルムの自由主義的な両親からは「反ユダヤ主義者であり、宗教的に偏狭で熱狂的であり、反動的」と見なされていた。彼らにとって、総軍事監は「ヴィルヘルムの両親が最も嫌悪するすべてのものを具現化した人物」であった。イギリスの歴史家ジョン・C・G・ロールは、ヴァルダーゼーが「ある種の妄想的誇大妄想に苦しんでいた」ようだと記している。ヴァルダーゼーは、世界中のユダヤ人が「全体として」ドイツ帝国の破壊のために働いているという大規模なユダヤ人世界陰謀論を信じていた。

1885年、ヴァルダーゼーは日記に「我々にはあまりに多くの敵がいる。フランス人、スラブ人、とりわけカトリック教徒、そして財産を奪われた者たちの小さな暴徒全体とその支持者たちである」と記した。1886年には、「いたるところで大衆が動き出し、いたるところで権威に対する反乱、すべての宗教の否定、富裕層に対する憎悪と羨望が生み出されている。我々はおそらく大規模な大惨事に直面している」と書いた。別の日記の記述では、ヴァルダーゼーは「社会主義の亡霊が非常に真剣な顔を見せ始めている」と書き、中央党を「祖国を持たず、ドイツの崩壊とプロイセンの破壊を企む偽善的な悪党の一団」と呼んだ。

ヴァルダーゼーの国際情勢に対する見方も同様に悲観的であった。フランス、イタリア、イギリスには民主主義が確立され、ロシア、オーストリア=ハンガリー帝国、オスマン帝国では独裁政治が挑戦に直面していた。ヴァルダーゼーにとって、帝国が堅固に維持されることだけが「全ヨーロッパの支柱」を提供し、「もし我々が弱くなれば、古い世界全体が崩壊する」と信じていた。ヴァルダーゼーは、いつか自分が帝国の軍隊を率いて、終末的な戦争で憎むべきすべてのものと戦うと信じていた。この戦争が始まる前に、ヴァルダーゼーは、進歩党、ドイツのユダヤ人社会全体、そして自由主義者のフリードリヒ皇太子とそのイギリス人の妻ヴィクトリア皇太子妃からなる「内部の敵」をまず排除しなければならないと主張した。ヴァルダーゼーはフリードリヒ皇太子が即位する見通しを恐れていた。なぜなら、フリードリヒが皇帝になれば、ドイツは民主主義になり、ユンカーやその他の貴族は特権的な地位を失い、軍は文民統制下に置かれることで「国家の中の国家」としての地位を失うと信じていたからである。

3.2. 政治的策略と影響力

ヴァルダーゼーは、このような事態を防ぐため、もしフリードリヒが即位した場合、軍事クーデターを起こしてフリードリヒを廃位し、息子のヴィルヘルム王子を即位させること、ヴィクトリアをイギリスに追放すること、帝国議会の普通男子選挙権を廃止すること、そしてフランス、オーストリア、ロシアを「排除する」ための戦争を開始することを企てた(ドイツが後者二国と同盟関係にあったことはヴァルダーゼーにとって問題ではなかった)。

1887年、ヴァルダーゼーはヴィルヘルム王子(後のヴィルヘルム2世)への書簡で次のように記している。

「すべての進歩的な人々とその支持者、すべてのJudenschaftドイツ語(ユダヤ人社会)とほとんどの外国、つまりこれらを合わせると恐るべき敵となる...ユダヤ人がその富によって振るう巨大な影響力、それによって彼らは影響力のある地位にあるキリスト教徒の奉仕を確保しているにもかかわらず、彼ら自身は少数であるため、彼らは我々の敵の中で最も危険な存在である。」

その直後、ヴィルヘルム王子はアドルフ・シュテーッカー牧師が率いる反ユダヤ主義のキリスト教社会党の会合で演説し、シュテーッカーを「第二のルター」と称賛した。ヴィルヘルムのシュテーッカー党への演説後に国際的な非難が巻き起こると、ヴァルダーゼーはヴィルヘルムへの書簡で「新聞の騒ぎ全体はユダヤ人から来ている」と書き、彼らの「攻撃はシュテーッカーよりも王子に向けられている」と述べた。日記には「あまりにも多くの人々がユダヤ人の影響下にある」と記し、ユダヤ人は「我々のすべての敵、フランス人、ロシア人、進歩主義者、社会民主主義者」と同様にヴィルヘルムを恐れていると書いた。

参謀本部はビスマルクの計画をほとんど知らず、ヴァルダーゼーの見解は時折、宰相の外交政策と対立した。ヴァルダーゼーは、公式にはモルトケの下で二番目の地位にあったが、帝国大使館の軍事駐在武官を「事実上独立した外交機関」に昇格させ、しばしば外務省を迂回して管理していた。ウィーン大使館でこのような儀礼違反が発覚した後、ヴァルダーゼーはビスマルク本人から「厳しく叱責された」。これは、外交問題の責任者が誰であるかを軍部に示すためであった。

1888年にヴィルヘルム1世が死去し、フリードリヒがフリードリヒ3世として即位したが、新皇帝はすでに喉頭癌で病死寸前であったため、ヴァルダーゼーはクーデター計画を中止した。これは、フリードリヒが間もなく死去し、友人のヴィルヘルム(当時の皇太子)がすぐに皇帝になることを正確に予測したためである。

1890年、ビスマルク宰相の辞任(事実上の更迭)に関与し、後継の宰相候補として取りざたされたが、本人が希望しなかったために就任しなかったとされている。

4. 個人生活

ヴァルダーゼーの私生活は、特に彼の結婚を通じて、彼の公的なキャリアに影響を与えた。

4.1. 結婚

1874年4月14日、彼は裕福なニューヨーク市の商人デイヴィッド・リーの三女で、シュレースヴィヒ=ホルシュタイン公フリードリヒの未亡人であったメアリー・エスター・リー(1837年 - 1914年)と結婚した。メアリーは以前、オーストリア皇帝によってノアー公妃に叙せられていた。彼女の姉ジョセフィンは、ヴュルテンベルクの外務大臣であったアウグスト・フォン・ヴェヒター男爵の妻であった。メアリーはプロイセンの貧しい人々の擁護者となり、その慈悲深さで称賛された。

5. 評価と遺産

ヴァルダーゼーは、その軍事的能力と政治的影響力において、歴史的に様々な評価を受けている。

5.1. 歴史的評価

ヴァルダーゼーは、ドイツ帝国で最初の「政治的」軍人として知られている。前任者である大モルトケにも政治的意欲はあったが、彼はビスマルク宰相の主導権に従っていた。ヴァルダーゼーは、フランスがその軍事力を再建する以前にロシアに対する予防戦争を行うことを主張しており、このためビスマルクと対立し、その倒閣に参加することになった。ヴァイマル共和政時代にヒンデンブルクやルーデンドルフが登場する以前は、政界で最も成功した軍人であると言われている。

彼は日露戦争勃発の直後に死去したが、死の直前にロシアに対する日本軍の作戦計画私案を立案していた。後にシュリーフェン参謀総長はヴァルダーゼーの従兄弟に対し、日本軍が実際に採った作戦計画がヴァルダーゼーの私案と一致していたと述べている。前任者モルトケと後任者シュリーフェンが高名なため、評価されることは少ないが、作戦能力はこの二人に劣らず優れていたといわれる。ヴァルダーゼーの対ロシア・対フランス戦略は後任のシュリーフェンに受け継がれて「シュリーフェン・プラン」として結実し、第一次世界大戦冒頭のドイツ軍の基本戦略となった。

5.2. 批判と論争

ヴァルダーゼーは、ヴィルヘルムの自由主義的な両親から「反ユダヤ主義者であり、宗教的に偏狭で熱狂的であり、反動的」と見なされていた。歴史家ジョン・C・G・ロールは、彼が「ある種の妄想的誇大妄想に苦しんでいた」ようであり、ユダヤ人による広範な世界陰謀を信じていたと指摘している。

中国遠征においては、彼は北京周辺で75回の懲罰遠征を指揮し、その中で数千人、主に女性と子供が殺害された。彼自身はこれらの遠征を「報われない事業」であり、「ほとんど戦争とは言えなかった」と評している。これらの行動は、彼のイデオロギー的背景と相まって、後世の歴史家から批判の対象となっている。

6. 勲章と受賞歴

ヴァルダーゼーは、ドイツ国内外から数多くの勲章と栄誉を授与された。

| 種類 | 国名 | 勲章名 | 受章日/備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ドイツ国内の勲章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 騎士章 | プロイセン | ヨハネ騎士団名誉騎士 | 1865年 | 騎士章 | プロイセン | ヨハネ騎士団正義騎士 | 1876年 | 騎士章 | プロイセン | 赤鷲勲章剣付四等 | 1866年 | 騎士章 | プロイセン | 赤鷲勲章柏葉・環・剣付二等 | 1874年 | 騎士章 | プロイセン | 赤鷲勲章星章付 | 1881年9月7日 | 大十字章 | プロイセン | 赤鷲勲章 | 1889年1月27日 | 一級 | プロイセン | 鉄十字章 (1870年) | 騎士章 | プロイセン | ホーエンツォレルン家勲章剣付 | 1871年6月16日 | 大司令官十字章 | プロイセン | ホーエンツォレルン家勲章環・剣付 | 1891年1月27日 | 一級 | プロイセン | プロイセン王冠勲章 | 1884年3月22日 | 騎士章 | プロイセン | 黒鷲勲章首飾り・ダイヤモンド付 | 1900年4月27日 | 騎士章 | プロイセン | プール・ル・メリット勲章(軍事)柏葉付 | 1901年8月8日(中国からの帰国後) | 司令官章一級 | アンハルト | アルブレヒト熊公勲章 | 1878年 | 大十字章 | アンハルト | アルブレヒト熊公勲章 | 1886年 | 騎士章 | バーデン | カール・フリードリヒ軍事功労勲章 | 1870年 | 騎士章 | バーデン | 忠実勲章 | 1897年 | 大司令官章 | バイエルン | バイエルン王冠功労勲章 | 1879年 | 騎士章 | バイエルン | 聖フーベルトゥス勲章 | 1901年 | 大十字章 | バイエルン | バイエルン軍事功労勲章剣付 | 1902年5月16日 | 大十字章 | ブラウンシュヴァイク | ハインリヒ獅子公勲章剣付 | 1882年 | 大十字章 | エルネスティン公国群 | ザクセン=エルネスティン家勲章 | 大十字章 | ヘッセン=ダルムシュタット | ルートヴィヒ勲章 | 1889年9月21日 | 大十字章 | メクレンブルク | ヴェンド王冠勲章黄金冠付 | 一級 | メクレンブルク | 軍事功労十字章(シュヴェリーン) | 大十字章 | オルデンブルク | ペーター・フリードリヒ・ルートヴィヒ大公家および功労勲章黄金冠・剣付 | 大十字章 | ザクセン | アルブレヒト勲章黄金星付 | 1889年 | 騎士章 | ザクセン | ラウテンクランツ勲章 | 司令官章 | ヴュルテンベルク | ヴュルテンベルク王冠勲章剣付 | 1870年 | 大十字章 | ヴュルテンベルク | ヴュルテンベルク王冠勲章剣付 | 1889年 | 大十字章 | ヴュルテンベルク | フリードリヒ勲章 | 1883年 | 大十字章 | ヴュルテンベルク | ヴュルテンベルク軍事功労勲章 | |||||||

| 外国の勲章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 司令官章 | オーストリア=ハンガリー | レオポルト勲章 | 1871年 | 大十字章 | オーストリア=ハンガリー | レオポルト勲章 | 1887年 | 大十字章 | オーストリア=ハンガリー | レオポルト勲章ダイヤモンド付 | 1889年 | 司令官章 | オーストリア=ハンガリー | フランツ・ヨーゼフ勲章星章付 | 1872年 | 大十字章 | オーストリア=ハンガリー | 聖イシュトヴァーン勲章 | 1895年 | 大十字章 | オーストリア=ハンガリー | 聖イシュトヴァーン勲章ダイヤモンド付 | 1901年 | 大将校章 | フランス帝国 | レジオンドヌール勲章 | 大十字章 | イタリア | 聖マウリッツィオ・ラザロ勲章 | 大十字章 | イタリア | サヴォイア軍事勲章 | 1901年10月 | 大十字章 | 聖座 | ピウス9世勲章 | 1903年6月3日(プロテスタントとして初) | 一級 | ペルシア帝国 | 獅子と太陽勲章 | 騎士章 | ロシア | 聖アンナ勲章一級剣・ダイヤモンド付 | 騎士章 | ロシア | 聖アンドレイ勲章剣・ダイヤモンド付 | 1901年8月 | 名誉大十字章 | イギリス | バス勲章(軍事) | 1901年8月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

7. 死去

ヴァルダーゼーは1904年3月5日午後8時に、ハノーファーで71歳で死去した。