1. 幼少期

ケアリーの幼少期は、彼の後の人生と宣教活動の基盤を築く重要な時期であった。彼は貧しい家庭に生まれながらも、独学で多くの知識と言語を習得し、その好奇心と勤勉さが彼の才能を開花させた。

1.1. 出生と家族

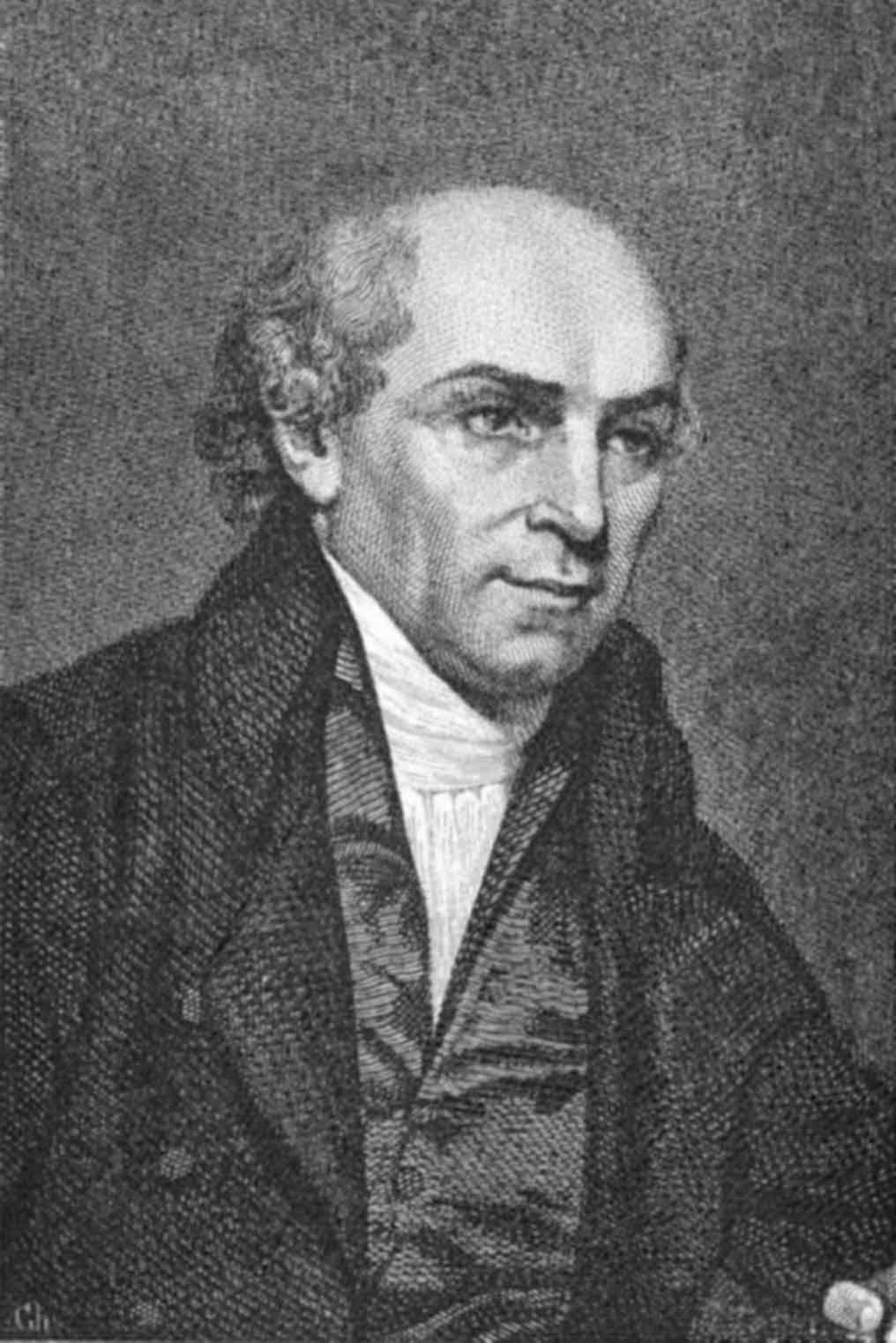

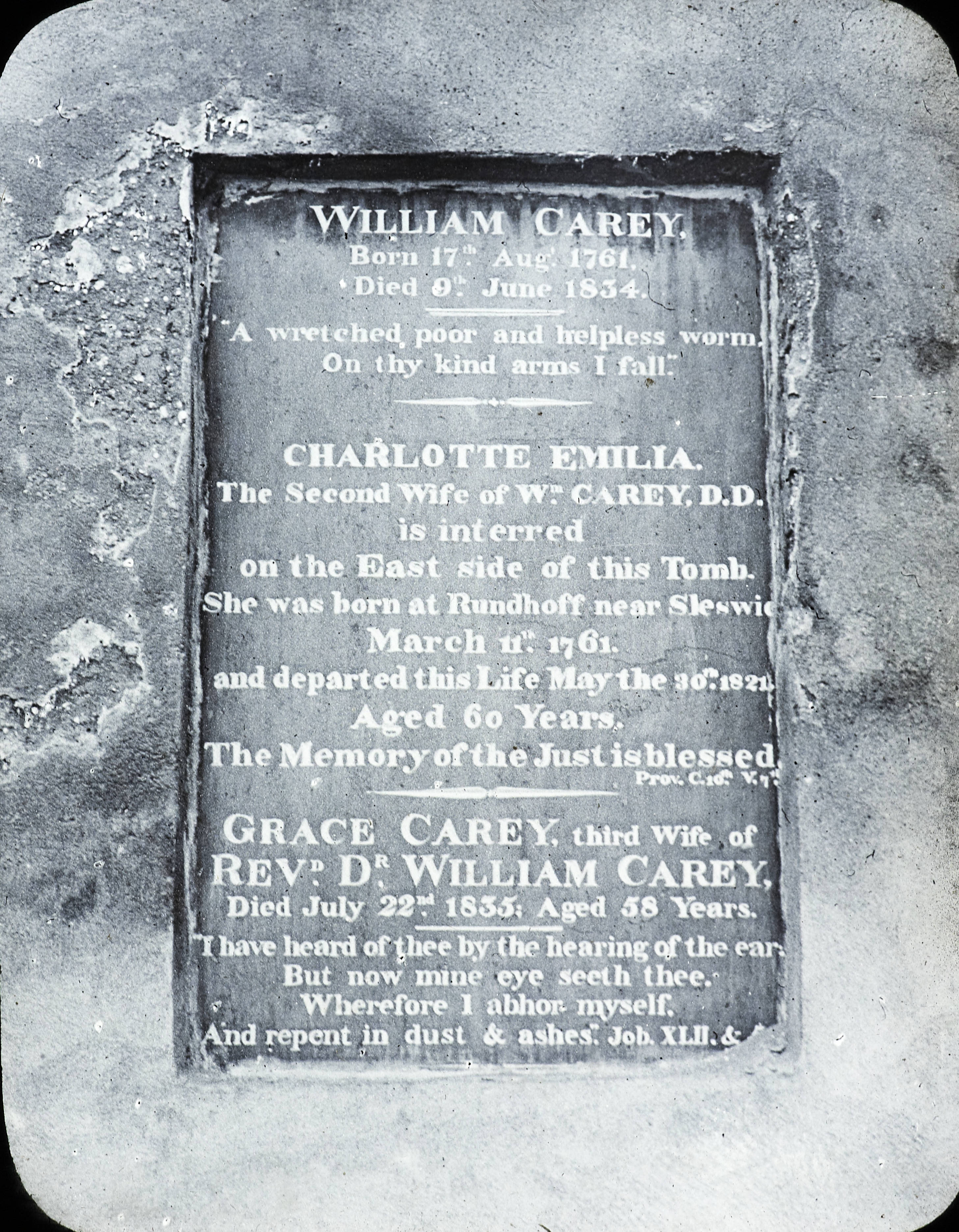

ウィリアム・ケアリーは1761年8月17日、ノーサンプトンシャー州ポーラースプリ教区のピューリー・エンドという小さな村で、エドマンド・ケアリーとエリザベス・ケアリーの間に5人兄弟の長男として生まれた。両親は織物職人であった。ケアリー家はイングランド国教会の信徒であり、彼自身も国教会で洗礼を受けた。彼が6歳の時、父親は教区の事務員と村の学校の校長に任命された。

1.2. 幼少期と教育

幼少期のケアリーは非常に好奇心旺盛で、特に植物学などの自然科学に強い関心を示した。彼は語学の天賦の才を持ち、独学でラテン語を習得した。

14歳の時、ケアリーの父親は彼を近くのピディントン村の靴屋に弟子入りさせた。師匠のクラーク・ニコルズは国教会の信徒であったが、もう一人の弟子であるジョン・ワーは非国教徒であった。ワーの影響を受けて、ケアリーはイングランド国教会を離れ、近くのハックルトンに小さな会衆派教会を設立した非国教徒たちに加わった。ニコルズのもとで修行する傍ら、彼は古典教育を受けた地元の織物職人トーマス・ジョーンズの助けを借りて古代ギリシア語も独学で習得した。

ニコルズが1779年に亡くなると、ケアリーは地元の靴職人トーマス・オールドのもとで働くようになった。1781年、彼はピディントンの聖ヨハネ・バプテスト教会でオールドの義理の妹であるドロシー・プラケットと結婚した。ウィリアムとは異なり、ドロシーは非識字者であり、結婚登録簿には粗雑な十字の署名が残されている。ウィリアムとドロシーの間には7人の子供が生まれたが、2人の娘は乳幼児期に、息子ピーターは5歳で亡くなった。トーマス・オールドもすぐに亡くなり、ケアリーがその事業を引き継いだ。この間、彼は靴を作る傍ら、ヘブライ語、イタリア語、オランダ語、フランス語を独学で習得した。ケアリーは自身の質素な出自を認め、自らを「コブラー」(靴修理職人)と称していた。ジョン・ブラウン・マイヤーズはケアリーの伝記に『現代宣教の父および創設者となった靴職人ウィリアム・ケアリー』というタイトルをつけた。

1.3. 宗教的改宗と初期の牧師活動

1779年2月10日、ケアリーは19歳の時に祈祷会でイエス・キリストを受容し、回心した。1783年10月5日、ジョン・ライランド牧師によってバプテスマを受け、バプテスト派に献身した。彼は平信徒としてバプテスト派の説教者となり、後に牧師としてモウルトン教会やレスターのハーヴェイ小路教会で奉仕した。

2. 宣教への召命とバプテスト伝道協会の設立

ケアリーは、海外宣教への深い熱情を抱き、その情熱を具体的な行動へと転換させるために、記念碑的な著作を出版し、最終的にバプテスト伝道協会の設立に貢献した。

2.1. 神学的影響と宣教への熱意

1785年、ケアリーはモウルトン村の学校長に任命され、地元のバプテスト教会で牧師を務めるよう招かれた。この時期に彼はジョナサン・エドワーズの『故デイヴィッド・ブレーナード牧師の生涯の記録』や探検家ジェームズ・クックの航海日誌を読み、世界中に福音を広めることに関心を持つようになった。ニューイングランドのピューリタン宣教師ジョン・エリオットとデイヴィッド・ブレーナードは、ケアリーにとって「列聖された英雄」であり、「宣教への情熱を掻き立てた人物」となった。

1781年には、友人のアンドリュー・フラーが「すべての人々のための福音」と題する論文を執筆し、福音の呼びかけに応じようとしない人々がいるのは、カルヴァン主義の極端な予定説の解釈が原因であると反論した。1786年の牧師会で、ケアリーが「世界中で福音を宣べ伝えることはすべてのキリスト教徒の義務であるか」と問いかけた際、ジョン・ライランド・シニアは「若者よ、座りなさい。神が異教徒を改宗させたいと望むなら、あなたや私の助けを借りずにご自身でそうされるだろう」と一蹴した。しかし、ケアリーはこの抵抗を乗り越え、宣教への情熱を燃やし続けた。

2.2. 『異教徒改宗のためのキリスト教徒の義務に関する研究』

1789年、ケアリーはレスターのハーヴェイ・レーン・バプテスト教会の専任牧師となった。その3年後の1792年、彼は画期的な宣教マニフェスト『異教徒改宗のためのキリスト教徒の義務に関する研究』(An Enquiry into the Obligations of Christians to use Means for the Conversion of the Heathens英語)を出版した。この短い著作は5部構成である。

第1部では、イエス・キリストの「すべての世界に弟子を作る」という命令(マタイによる福音書28章18-20節)がキリスト教徒に依然として拘束力を持つと主張し、宣教活動の神学的正当性を論じた。第2部では、初期教会からデイヴィッド・ブレーナードやジョン・ウェスレーに至る宣教活動の歴史を概説した。第3部は26ページにわたる表で構成され、世界のすべての国の面積、人口、宗教の統計が記載されていた。ケアリーはこれらを学校教師時代に集計したものであった。第4部では、言語習得の困難さや生命の危険など、宣教師派遣に対する異論に答えた。最後に、第5部ではバプテスト派による宣教協会の設立を呼びかけ、その支援のための具体的な手段を記述した。ケアリーのこの画期的なパンフレットは、キリスト教徒の義務、利用可能な資源の賢明な使用、正確な情報という、彼の宣教の基礎を明確に示した。

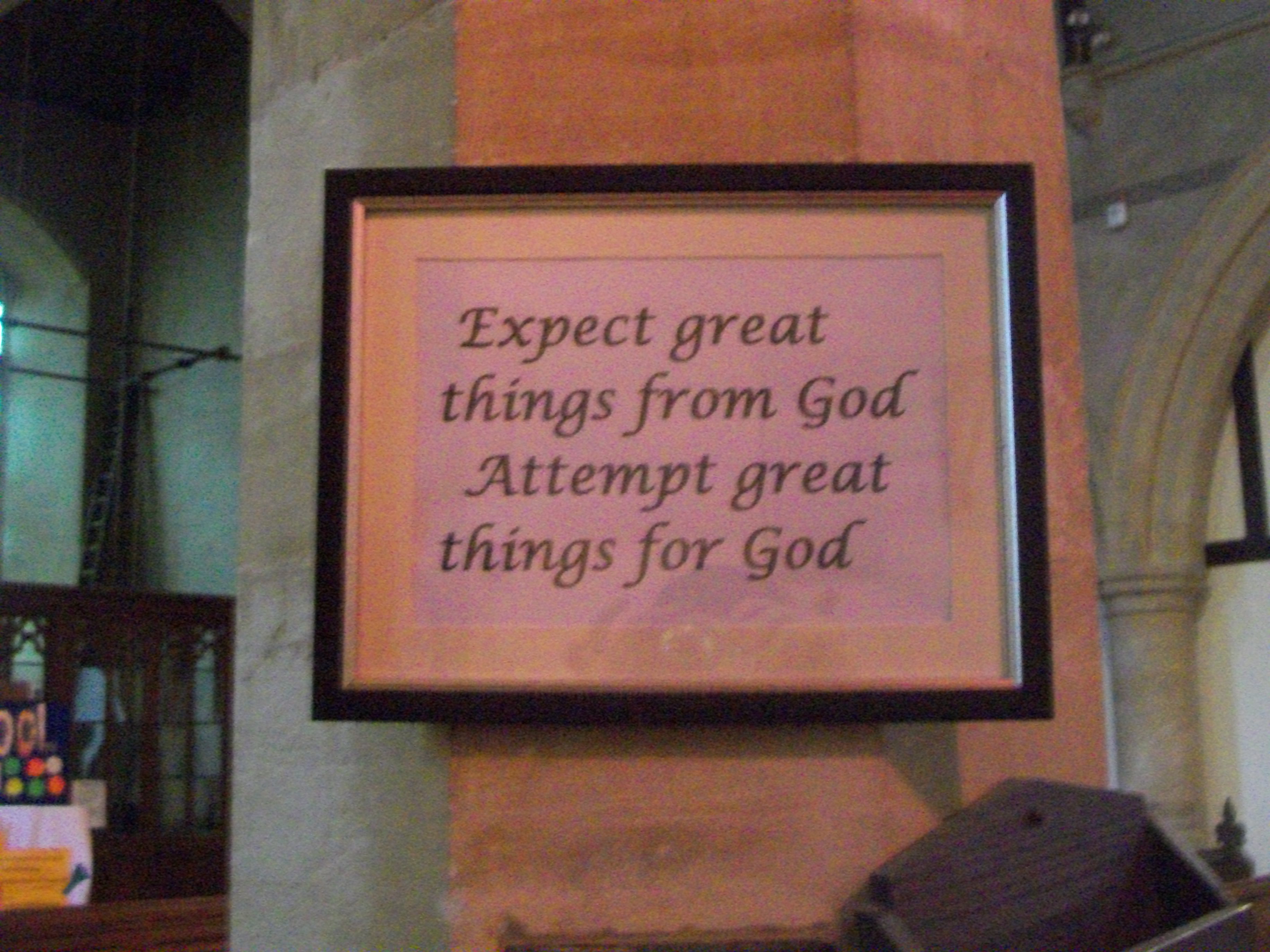

ケアリーは後に、イザヤ書54章2-3節をテキストとして宣教を推進する説教(「不朽の説教」として知られる)を行った。その中で彼は、最も有名な格言となった「神から偉大なことを期待せよ。神のために偉大なことを試みよ」(Expect great things from God; attempt great things for God.英語)を繰り返し用いた。

2.3. バプテスト伝道協会の設立

ケアリーは最終的に宣教活動への抵抗を克服し、1792年10月に「異教徒への福音宣教バプテスト会」(Particular Baptist Society for the Propagation of the Gospel Amongst the Heathen英語、後にバプテスト伝道協会、2000年からはBMSワールド・ミッション)が設立された。ケアリー、アンドリュー・フラー、ジョン・ライランド、ジョン・サトクリフが設立メンバーとして名を連ねた。彼らはその後、資金調達や宣教活動の方向性決定といった実務的な問題に取り組んだ。当時コルカタに滞在し、イギリスで資金調達を行っていた医療宣教師ジョン・トーマス博士を支援し、ケアリーが彼に同行してインドへ渡航することが決定された。

3. インドでの宣教活動

インドでのケアリーの宣教活動は、初期の困難から始まり、セランポールを拠点とした協力体制、社会改革への取り組み、そして個人的な苦難に至るまで、多岐にわたるものであった。

3.1. インドへの渡航と初期の困難

1793年4月、ケアリーは長男フェリックス、ジョン・トーマスとその妻と娘と共にイギリス船でロンドンを出航した。妻のドロシー・ケアリーは当時4人目の子を妊娠中で、家から数マイル以上離れたことがなかったため、当初はインド行きを拒否していた。しかし、出発直前に再度説得され、妹のキティが手伝ってくれることを条件に同行を承諾した。

航海中、彼らはワイト島で足止めを食らった。船長は、無許可の宣教師をコルカタへ運ぶことはイギリス東インド会社の貿易独占を侵害し、自身の指揮権を危うくするという知らせを受けたため、彼らを乗せずに航海を続けることを決めた。そのため、彼らは6月まで足止めされたが、その間にトーマスがデンマーク人の船長を見つけ、彼らを乗せてくれることになった。その頃、出産を終えたケアリーの妻も、妹が同行することを条件にインドへの同行を承諾した。彼らは11月にコルカタに上陸した。

コルカタでの最初の1年間、宣教師たちは自活の手段と宣教拠点を確立する場所を探した。また、地元の人々とコミュニケーションをとるためにベンガル語の学習を始めた。トーマスの友人が2つの藍工場を所有しており、管理者を必要としていたため、ケアリーは家族と共に西のミドナープルへ移住した。ケアリーが藍工場を管理した6年間で、彼はベンガル語新約聖書の最初の改訂を完了し、彼の宣教共同体が形成されるべき原則、すなわち共同生活、財政的自立、そして現地人牧師の養成を具体化し始めた。しかし、この地で息子のピーターが赤痢で亡くなり、他のストレス要因と相まって、妻ドロシーは神経衰弱を患い、二度と回復することはなかった。

3.2. セランポール・トリオと宣教拠点

その間、宣教協会はさらに多くの宣教師をインドに派遣し始めていた。最初に到着したのはジョン・ファウンテンで、彼はミドナープルに到着し、教育活動を開始した。続いて、印刷工のウィリアム・ウォード、学校教師のジョシュア・マーシュマン、マーシュマンの生徒の一人であったデイヴィッド・ブランズドン、そして到着からわずか3週間で亡くなったウィリアム・グラントが加わった。東インド会社が依然として宣教師に敵対的であったため、彼らはデンマーク領インドのセランポールに定住し、1800年1月10日にケアリーも彼らに合流した。

セランポールに定住した後、宣教団は家族全員と学校を収容できる十分な大きさの家を購入した。これが彼らの主な収入源となった。ウォードはケアリーが手に入れた中古の印刷機で印刷所を設立し、ベンガル語聖書の印刷作業を開始した。1800年8月、ファウンテンが赤痢で亡くなった。その年の終わりまでに、宣教団は最初の改宗者であるヒンドゥー教徒のクリシュナ・パルを得た。彼らはまた、地元のデンマーク政府と当時のインド総督であったリチャード・ウェルズリーの好意も得た。

1799年5月、ウィリアム・ウォードとハンナ・マーシュマン、ジョシュア・マーシュマンがイギリスから到着し、ケアリーの活動に加わった。この3人は「セランポール・トリオ」として知られるようになり、歴史上最も有名な宣教師チームの一つとなった。

ヒンドゥー教徒がキリスト教に改宗する際、宣教師たちの間で改宗者がカーストを保持することが適切かという新たな問題が生じた。1802年、シュードラ(インド社会の4つのカーストのうち最も低い階級)であったクリシュナ・パルの娘がバラモンと結婚した。この結婚は、教会がカースト差別を否定していることを公に示すものであった。

ブランズドンとトーマスは1801年に亡くなった。同年、総督は公務員を教育するためのフォートウィリアム大学を設立し、ケアリーにベンガル語教授の職を申し出た。大学でのケアリーの同僚には、ベンガル語聖書の校正のために相談できるパンディット(学者)たちがいた。その中にはサンスクリット語を教えたマダン・モハンもいた。ケアリーはまた、ベンガル語とサンスクリット語の文法書を執筆し、聖書のサンスクリット語翻訳を開始した。彼は総督への影響力を利用して、パンディットたちと相談し、ヒンドゥー教の聖典に根拠がないと判断された幼児犠牲やサティー(寡婦殉死)の慣習を停止させる手助けもした(ただし、サティーが最終的に廃止されたのは1829年である)。

3.3. 社会改革活動

ケアリーは、インドの社会慣習、特に社会的弱者や女性の権利向上に関わる問題に対して深い関心を持ち、その改善のために精力的に活動した。彼はサティー(寡婦殉死)や幼児殺害、堕胎といった慣習の廃止に向けて尽力した。彼の働きは、これらの慣習がヒンドゥー教の聖典に根拠がないことを学者たちと協議して明確にし、総督への影響力を行使することで、最終的に1829年のサティー禁止法の制定に繋がった。これは、彼の宣教活動が単なる宗教的改宗に留まらず、具体的な社会変革と人権の擁護を目指していたことを示している。

3.4. 個人的な生活と家族の苦難

ドロシー・ケアリーは1807年に亡くなった。彼女は衰弱性の精神疾患を患っており、宣教団の活動に貢献できる状態ではなかったため、その病状は宣教団にとってさらなる負担となっていた。ジョン・マーシュマンは、ケアリーが研究と翻訳に没頭する一方で、「隣の部屋では、精神を病んだ妻が、しばしば極めて苦痛な興奮状態に陥っていた」と記している。

友人や同僚たちは、ウィリアムにドロシーを精神病院に入れるよう促したが、彼はそのような場所で妻が受けるかもしれない扱いを嫌い、子供たちが彼女の激しい怒りに晒されるにもかかわらず、家族の家で彼女を世話する責任を負った。ケアリーは1795年10月5日にイギリスの姉妹たちに「私はしばらくの間、命を落とす危険にさらされてきた。嫉妬が彼女の心を悩ませる大きな悪魔だ」と手紙を送っている。ドロシーの精神的な破綻(「ウィリアム・ケアリーが最初のインド人改宗者と息子フェリックスに洗礼を授けていたちょうどその時、彼の妻は狂気の発作を起こし、強制的に部屋に閉じ込められていた」)は、必然的に他の家族問題を引き起こした。1800年にジョシュア・マーシュマンがケアリーの4人の息子たちに初めて会った際、彼らがしつけが悪く、規律がなく、教育も受けていないことに愕然とした。当時4歳、7歳、12歳、15歳であった。ハンナ・マーシュマンは、「この善良な男は彼らが堕落しているのを見て嘆き悲しんだが、彼らを矯正するにはあまりにも優しすぎた」と記している。ハンナは夫や友人のウィリアム・ウォードと共に、少年たちを規律ある生活に戻した。彼らはケアリーが植物の世話や宣教活動、そしてフォートウィリアム大学での講義のためにコルカタを行き来する間、協力して少年たちに規律、教育、そして共感を与えた。彼らのおかげで、そしてケアリーからの貢献はほとんどなかったが、彼の子供たちは社会に役立つ人物に成長した。

1808年、ケアリーは再婚した。新しい妻シャーロット・ルーモアは、彼の教会のデンマーク人信徒で、ドロシーとは異なり、ケアリーと知的にも対等な人物であった。彼らは13年間結婚生活を送り、シャーロットは1821年に亡くなった。同年、長男のフェリックスも亡くなった。1823年、彼は3度目の結婚をし、グレース・ヒューズという名の未亡人と結ばれた。

宣教協会の人数が増え、年老いた宣教師たちが亡くなり、経験の浅い者たちに交代するにつれて、内部の不和と不満が募っていった。一部の新任宣教師たちは、これまでに築かれてきた共同生活の様式に順応しようとせず、中には「独立した家、馬小屋、使用人」を要求する者までいた。ケアリー、ウォード、マーシュマンの厳格な労働倫理に慣れていない新任宣教師たちは、先輩たち、特にマーシュマンを独裁的だと考え、自分たちの好まない仕事を割り当てられていると感じた。

イギリスの宣教協会の書記であったアンドリュー・フラーは1815年に亡くなり、その後任であるジョン・ダイアーは官僚的な人物で、協会をビジネスライクに再編し、セランポール宣教団のあらゆる詳細をイギリスから管理しようとした。両者の意見の相違は解消不能となり、ケアリーは自身が設立した宣教協会との関係を正式に断ち切り、宣教団の財産を離れて大学の敷地に移り住んだ。彼は1834年に亡くなるまで、ベンガル語聖書の改訂、説教、学生への教育を行いながら静かな生活を送った。彼が1834年6月9日に亡くなった際に使っていた長椅子は、現在、オックスフォード大学のバプテスト系寄宿舎であるリージェンツ・パーク・カレッジに収蔵されている。

4. 学術的および文学的活動

ケアリーは、宣教活動と並行して、言語学、出版、教育、植物学といった多岐にわたる学術・文学活動に貢献した。彼のこれらの業績は、インドにおける知識の普及と文化交流に大きな影響を与えた。

4.1. 聖書翻訳と言語学的業績

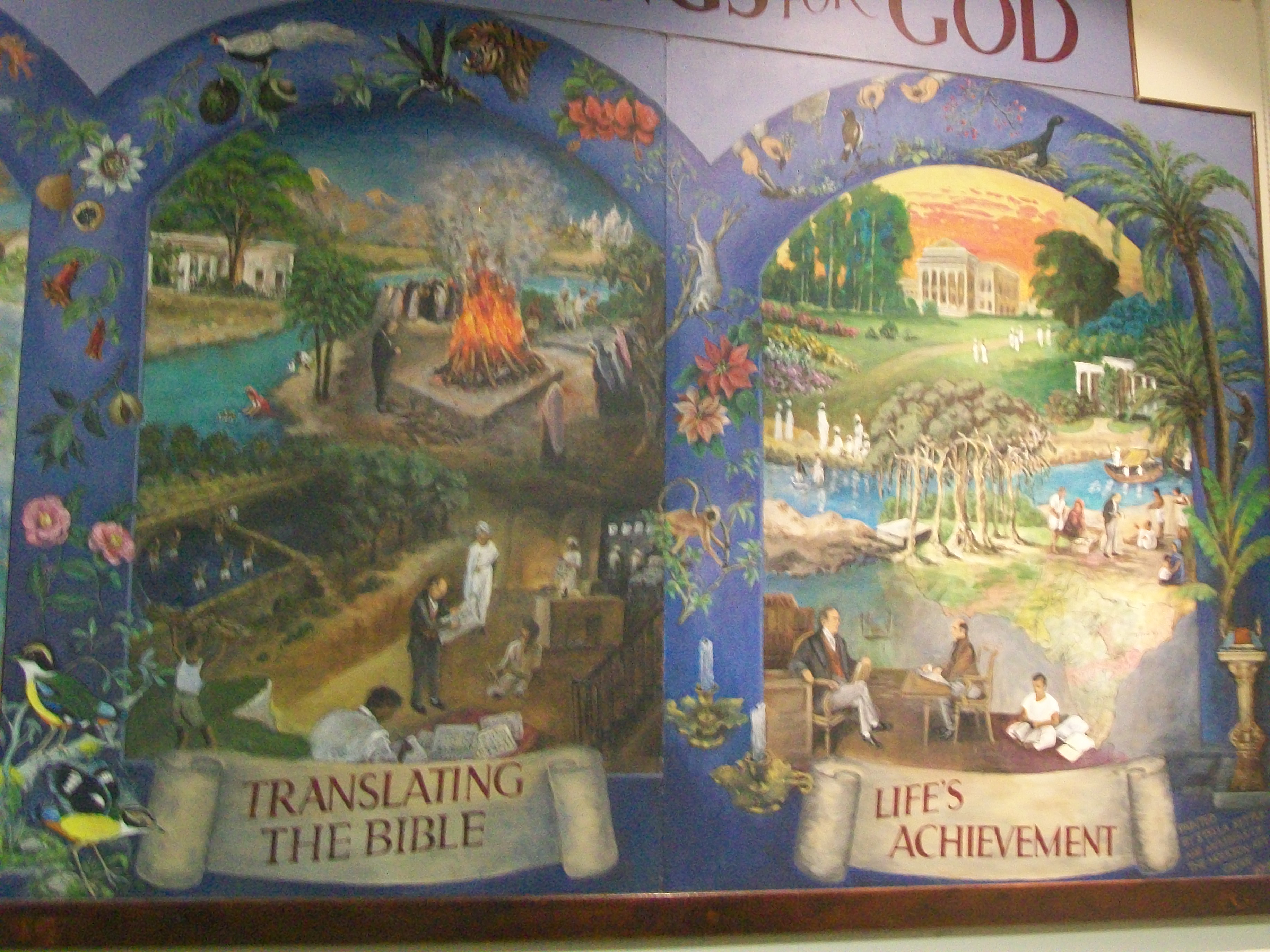

ケアリーは、一般的なベンガル語だけでなく、他の多くのインドの口語や古代の根源言語であるサンスクリット語の研究に多大な努力と時間を費やした。フォートウィリアム大学と協力して、ケアリーはラーマーヤナを皮切りに、ヒンドゥー教の古典を英語に翻訳する事業に着手した。その後、彼は聖書をベンガル語、オリヤー語、マラーティー語、ヒンディー語、アッサム語、サンスクリット語に翻訳し、その一部は他の多くの方言や言語にも翻訳された。彼の生涯で、宣教団は聖書全体または一部を44の言語と方言で印刷・配布した。

ケアリーは30年間、フォートウィリアム大学でベンガル語、サンスクリット語、マラーティー語の教授を務め、1805年には初のマラーティー語文法書を出版した。ケアリーが設立したセランポール・ミッション・プレスは、「インドの人々の不規則で軽視されてきた言語のために、高価な活字を鋳造することが十分に重要であると一貫して考えていた唯一の印刷所」と評価されている。ケアリーとそのチームは、小学校の児童、大学生、一般の人々を対象とした教科書、辞書、古典文学、その他の出版物を制作し、後の出版物のモデルとなった最初の体系的なサンスクリット語文法書も作成した。

4.2. 著作と出版

ケアリーの主な著作と出版活動は以下の通りである。

- 『異教徒改宗のためのキリスト教徒の義務に関する研究』(An Enquiry into the Obligations of Christians to Use Means for the Conversion of the Heathens英語): 1792年に発表された、海外宣教への参加をバプテスト派に呼びかけたマニフェスト。

- 『ベンガル語習得を容易にするための対話集』(Dialogues Intended to Facilitate the Acquiring of the Bengalee Language英語): 1818年に出版されたベンガル語学習のための書籍。

- 『セランポール書簡集』(Serampore Letters英語): 1800年から1816年までのケアリーとジョン・ウィリアムズらとの未公開書簡をまとめたもの。1892年に出版された。

- 『ベンガル植物誌』(Hortus Bengalensis英語): 1814年にケアリーが編集・出版した書籍。

- 『インド植物誌』(Flora Indica英語): 1832年にケアリーが編集・出版した書籍。

- 『ウィリアム・ケアリーの日記と厳選書簡集』(The Journal and Selected Letters of William Carey英語): 宣教の価値、宣教戦略、宣教支援に関する記述を含む書籍。

また、彼はベンガル語、オリヤー語、マラーティー語、ヒンディー語、アッサム語、サンスクリット語など、多くの言語で聖書を翻訳した。

4.3. 教育的取り組み

1700年代後半から1800年代初頭のインドでは、特定の社会階層の子供たちのみが教育を受けることができ、それも基本的な計算とヒンドゥー教の宗教に限られていた。バラモンと著述カーストの者だけが読み書きができ、女性は全く教育を受けていなかった。ケアリーは日曜日学校を設立し、子供たちが聖書を教科書として読み書きを学べるようにした。1794年には、彼自身の費用で、インド初の小学校とされるものを開設した。ケアリーが始めた公立学校制度は、当時女性の教育が考えられなかった時代に、女子も含むように拡大された。ケアリーの働きは、後にキリスト教口語教育協会となり、インド全土で英語による教育を提供する基盤を築いたと考えられている。

4.4. セランポール大学の設立

1818年、宣教団は成長する教会のための現地人牧師を養成し、カーストや国籍に関わらず誰にでも芸術と科学の教育を提供するため、セランポール大学を設立した。1820年には、デンマーク国王フレデリク6世が王室憲章を授与し、1827年にこの大学を学位授与機関とした。これはアジアで最初の学位授与機関であった。

4.5. 植物学と園芸への関心

ケアリーは植物学に情熱を傾け、関連する活動にも積極的に取り組んだ。1820年にはコルカタのアリポールにインド農業園芸協会を設立し、植物学への熱意を支えた。ウィリアム・ロクスバラが休暇で不在の間、ケアリーはコルカタの植物園の管理を任された。植物の属名である「Careyaラテン語」は彼にちなんで名付けられた。彼は1823年にロンドン・リンネ協会の会員となった。インドネシア語の資料によれば、彼は農業技術の改善を目的として園芸協会を設立し、イギリスから果樹を輸入したとされている。

5. 思想と神学

ケアリーの神学的な見解は、彼の宣教活動の原動力となり、特に彼の終末論は宣教への熱意に深く影響を与えた。

5.1. 後期千年王国説

ケアリーはカルヴァン主義者であり、後期千年王国説の信奉者であった。彼は、福音の宣教によって、栄光ある福音の服従の黄金時代が到来すると信じていた。この見解は、初期の宣教事業を活気づけ、彼の宣教への熱意に大きな役割を果たした。彼の個人的な未来に対する楽観主義は、この終末論的視点に根ざしていた。

6. 遺産と評価

ケアリーは「現代宣教の父」として世界中のキリスト教宣教に広範な影響を与えただけでなく、インド社会と文化にも多大な貢献を残した。

6.1. 「現代宣教の父」

ケアリーはインドで41年間、一度も休暇を取らずに宣教活動に尽力した。数百万の人口を擁する国において、彼の宣教団が改宗させたのは約700人であったが、彼は聖書翻訳、教育、そして社会改革において印象的な基盤を築いた。彼は「現代宣教の父」と呼ばれ、世界中のキリスト教宣教に広範な影響を与えた。

6.2. インド社会と文化への影響

ケアリーは「インド初の文化人類学者」とも呼ばれている。彼の教育、翻訳、著作、出版活動、教育機関の設立、そして社会改革における影響力は、「インド文化を下降傾向から上昇傾向へと転換させる転換点となった」と言われている。

ヴィシャル・マンガルワディは、ケアリーがインドを「搾取されるべき異国ではなく、愛され救われるべき天の父の土地」と見なしていたと述べている。彼は、自然を恐れたり、なだめたり、崇拝したりするのではなく、理解し制御することを信じ、神秘主義が教えるように知性を殺すのではなく、それを発展させることを重視した。また、マーヤーとして文学や文化を避けるのではなく、それを楽しむことを強調した。

しかし、ケアリーのインド文化に対する見方には批判的な側面も存在する。インドの歴史家V・ラオによれば、ケアリーはインド文化に対する寛容さ、理解、尊敬を欠いており、インドの音楽を「嫌悪すべきもの」であり、「神にとって不名誉な慣習」を想起させると評した。このような態度は、ケアリーとその同僚が執筆した文献にも影響を与えた。ケアリーとウィリアム・ウォードによる報告書は、極度の貧困と疫病に苦しむコミュニティの中で作成され、彼らの宣教目標に照らしてインド文化とヒンドゥー教の特定の側面を強調する傾向があった。彼らは、同胞のアングロ・インディアンが「植民地主義の目的と両立する方法」でサンスクリット語を学び解釈することを推奨し、「欺かれている人々の耳を傾けさせるためには、話者がその主題について優れた知識を持っていると彼らに信じさせる必要がある。このような状況では、サンスクリット語の知識は価値がある」と記している。これらの報告は、宣教活動の困難な状況、すなわちインド住民やヨーロッパの役人、競合するキリスト教グループからの反発の中で形成された、外国人の経験を記述したものであった。歴史家ブライアン・K・ペニントンは、ケアリーとその同僚の報告を次のように要約している。「自身の健康に対する不安と恐怖に悩まされ、命や理性を失った同僚の存在を常に思い起こさせられ、自身の社会的立場に不確かさを感じ、無関心から面白がり、敵意に至るまで様々な反応を示す群衆に説教する中で、宣教師たちは、彼らの斑点のある遺産の一部である、血への渇望に狂い、悪魔の奉仕に献身する捏造されたヒンドゥー教という、彼らの暗い懸念を表現した。」

6.3. 記念事業と機関

ケアリーの名を冠した多くの学校や機関が世界中に存在する。

- ウィリアム・ケアリー・クリスチャン・スクール(オーストラリア、シドニー)

- ウィリアム・ケアリー国際大学(アメリカ合衆国カリフォルニア州パサデナ、1876年設立)

- ケアリー神学大学(カナダ、ブリティッシュコロンビア州バンクーバー)

- ケアリー・バプテスト・カレッジ(ニュージーランド、オークランド)

- ケアリー・バプテスト・グラマー・スクール(オーストラリア、メルボルン)

- ケアリー・カレッジ(スリランカ、コロンボ)

- ウィリアム・ケアリー大学(アメリカ合衆国ミシシッピ州ハッティズバーグ、1892年設立)

- ケアリー・バプテスト・カレッジ(オーストラリア、パース)

- ケアリー・ミッションと学校(ミシガン州西部辺境、バプテスト宣教師アイザック・マッコイにより1822年設立)

- ウィリアム・ケアリー・アカデミー(バングラデシュ、チッタゴン、幼稚園から12年生まで)

- ウィリアム・ケアリー・メモリアル・スクール(インド、フーグリー、セランポール、男女共学の英語教育校)

- ウィリアム・ケアリー国際学校(バングラデシュ、ダッカ、英語教育校、2008年8月17日設立)

- ケアリー・バプテスト教会(イングランド、レディング)

ケアリーの情熱的な変革への主張は、バプテスト伝道協会の設立に繋がった。彼はセランポール大学の設立にも尽力した。

7. 遺物とコレクション

ケアリーに関連する遺物や書簡は、各地の施設に所蔵されている。

彼が洗礼を受け、少年時代に通っていたノーサンプトンシャーのポーラースプリにあるセント・ジェームズ教会には、ウィリアム・ケアリーの展示がある。ノーサンプトンシャーのモウルトンにあるケアリー・バプテスト教会にも、ケアリーに関連する遺物や、彼が住んでいた近くのコテージが展示されている。

ケアリーがインドへ出発する前にイングランドで最後に奉仕した教会であるレスターのハーヴェイ・レーン・バプテスト教会は、1921年の火災で焼失した。近くにあったケアリーのコテージは、1915年から1968年に新しい道路システムのために取り壊されるまで、「ケアリーの思い出博物館」として機能していた。この博物館の遺物は、レスターのチャールズ・ストリートにあるセントラル・バプテスト教会に寄贈され、現在はウィリアム・ケアリー博物館として収蔵されている。

オックスフォードのアンガス図書館・アーカイブには、ケアリーの書簡の最大のコレクションのほか、彼の聖書や靴屋の看板など、数多くの遺物が収蔵されている。ウィリアム・ケアリー大学ハッティズバーグキャンパスのドネル・ホールにあるウィリアム・ケアリーの生涯と業績研究センターには、書簡、書籍、その他のケアリーゆかりの遺物を含む大規模な歴史的コレクションがある。