1. 概要

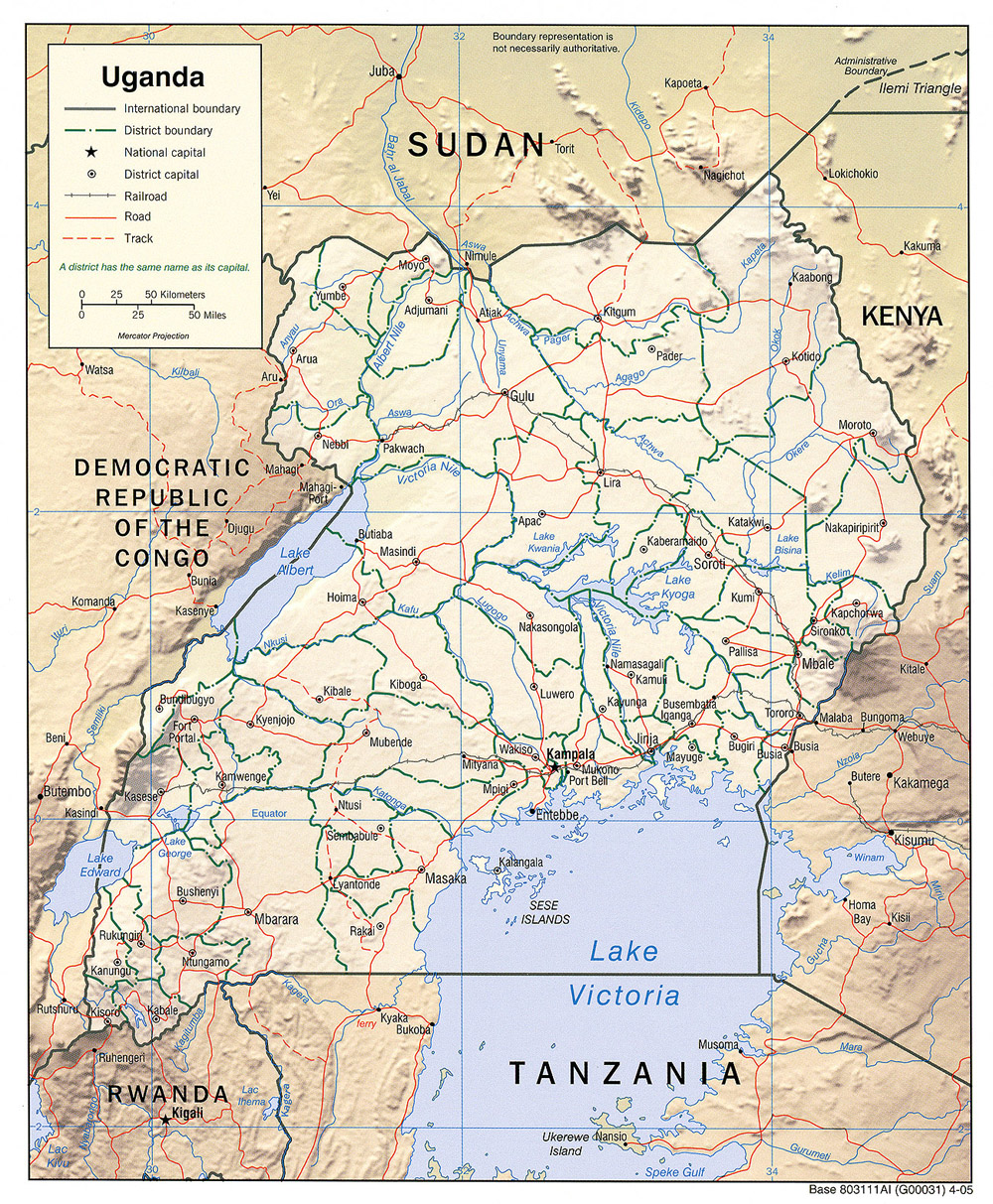

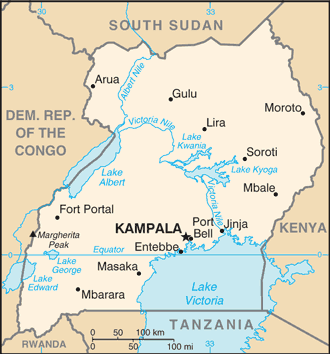

ウガンダ共和国、通称ウガンダは、東アフリカに位置する内陸の共和国である。東はケニア、北は南スーダン、西はコンゴ民主共和国、南西はルワンダ、南はタンザニアと国境を接する。国土の南部にはアフリカ最大の湖であるヴィクトリア湖の広大な水域が含まれ、ケニアおよびタンザニアと湖上の国境線を共有している。ウガンダはアフリカ大湖沼地域にあり、ナイル川流域に位置し、多様な赤道気候を有する。首都であり最大の都市はカンパラである。

公式国名は英語でRepublic of Ugandaリパブリック・オヴ・ユガンダ英語、スワヒリ語でJamhuri ya Ugandaジャムフリ・ヤ・ウガンダスワヒリ語。ウガンダの名称は、かつてこの地域の南部に広大な領域を有したブガンダ王国に由来し、その言語であるルガンダ語は現在も広く話されている。公用語は英語とスワヒリ語である。

この地域には古くから様々な民族集団が居住しており、約3000年前にバントゥー系およびナイル系の諸民族が移住してきた。これらの集団はキタラ帝国など、影響力のある王国を築いた。1830年代のアラブ商人や19世紀後半のイギリス人探検家の到来は、外国勢力の影響の始まりを示した。1894年にイギリスはウガンダ保護領を設立し、これが将来の政治的力学の舞台となった。

ウガンダは1962年にイギリスから独立し、ミルトン・オボテが初代首相となった。1966年のメンゴ危機はブガンダ王国との深刻な対立であり、また国が議院内閣制から大統領制へと移行する転換点となった。1971年のイディ・アミンの軍事クーデターは、大量殺戮と経済破綻を特徴とする残忍な独裁政権をもたらしたが、1979年にタンザニア軍の介入により打倒された。

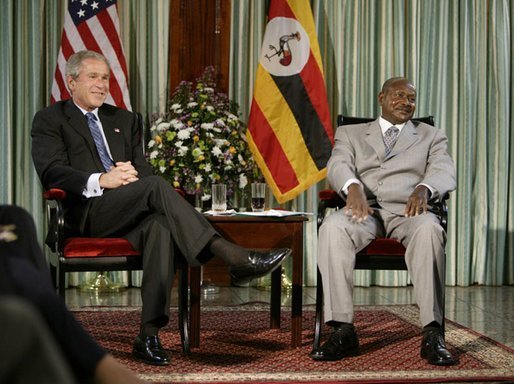

ヨウェリ・ムセベニ率いる国民抵抗運動 (NRM) は、6年間のゲリラ戦(ウガンダ・ブッシュ戦争)を経て1986年に政権を掌握した。これにより安定と経済成長がもたらされたが、権威主義的な統治手法や人権侵害は継続した。大統領の任期制限撤廃、選挙不正や弾圧の疑惑は、ウガンダの民主主義の将来に対する懸念を高めている。ムセベニは2011年、2016年、2021年の総選挙で大統領に選出された。人権問題、汚職、コンゴ戦争への関与や神の抵抗軍 (LRA) との闘争といった地域紛争は、ウガンダにとって依然として課題である。それにもかかわらず、教育や保健分野では進展が見られ、識字率の向上やHIV感染率の低下を達成したが、妊産婦死亡率やジェンダー不平等といった課題は残っている。国の将来は、統治と人権の問題に対処しつつ、その自然資源と人的資源を持続可能な開発のために活用できるかにかかっている。

地理的には、ウガンダは火山性の丘陵、山脈、湖沼など多様性に富み、世界第2位の淡水湖であるヴィクトリア湖を有する。肥沃な農地や未開発の石油埋蔵量など、豊富な天然資源を有し、経済発展に寄与している。経済はサービス業が農業を上回り、主要な位置を占めている。国立公園や野生生物保護区に見られる豊かな生物多様性は観光客を惹きつけ、観光業は経済にとって重要な部門となっている。ウガンダは国際連合、アフリカ連合、G77、東アフリカ共同体、イスラム協力機構の加盟国である。

2. 歴史

ウガンダ地域の歴史は、先史時代から始まり、多様な民族集団の移住と王国の興亡、植民地支配、そして独立後の政治的変動と社会経済的発展を経て現代に至る。各時代における社会構造、民衆の生活、人権状況の変化は、この国の複雑な歴史を物語っている。

2.1. 植民地以前

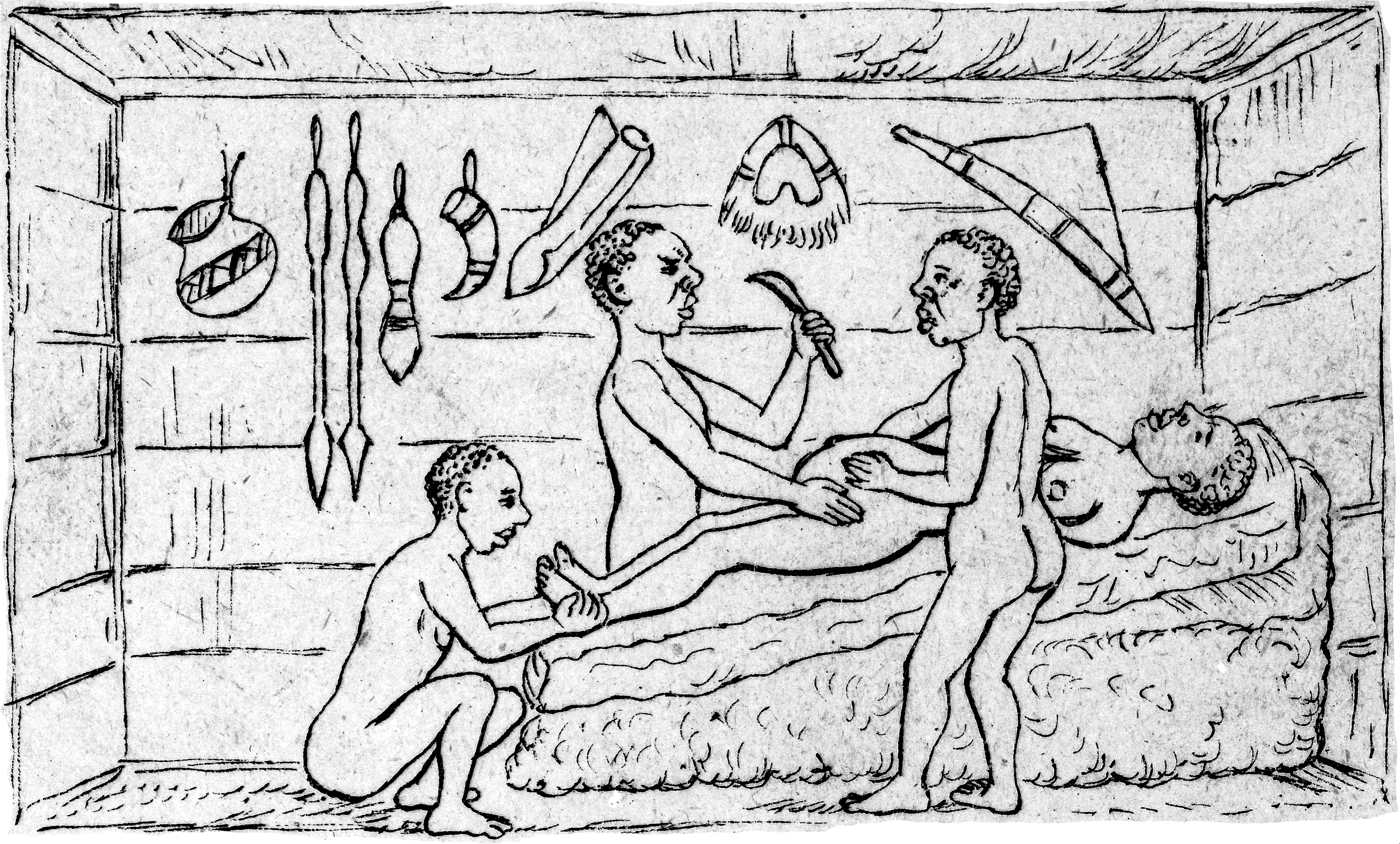

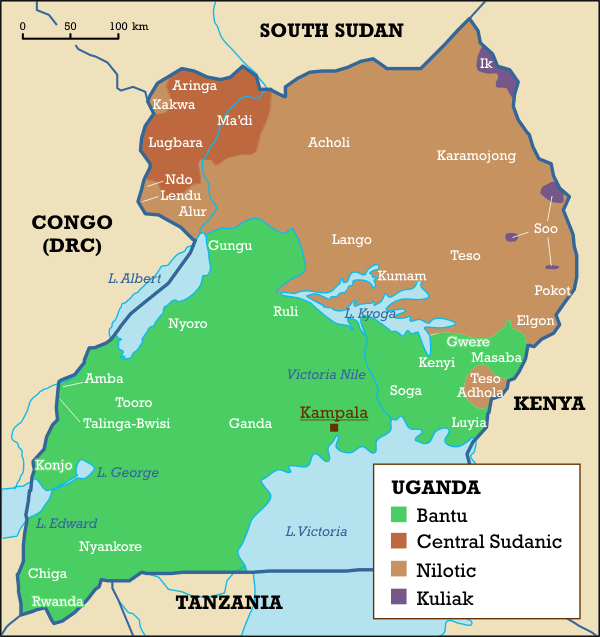

ウガンダの大部分には、約3000年前まで中央スーダン語派およびクリャク語派を話す農耕民や牧畜民が居住していたが、その後南からバントゥー語群を話す人々が、北東からはナイル語群を話す人々が到来した。紀元1500年までには、エルゴン山、ナイル川、キョガ湖以南の地域では、これらの人々はバントゥー語文化に同化していた。

口承伝承や考古学的研究によれば、キタラ帝国はアフリカ大湖沼地域の広範囲を支配し、北のアルバート湖やキョガ湖から南のヴィクトリア湖やタンガニーカ湖にまで及んでいたとされる。キタラはトロ王国、アンコーレ王国、ブソガ王国の前身であると主張されている。一部のルオ族がキタラに侵入し、現地のバントゥー社会と同化し、現在のブニョロ=キタラ王国のオムカマ(統治者)であるビート朝を樹立した。

アラブ商人は1830年代に交易と商業のため東アフリカのインド洋沿岸からこの地に進出した。1860年代後半、ウガンダ中西部のブニョロは、エジプトに支援された勢力によって北方から脅かされるようになった。東アフリカ沿岸からのアラブ商人が交易を求めたのとは異なり、これらの勢力は外国による征服を推進していた。1869年、エジプトのヘディーヴ(副王)イスマーイール・パシャは、ヴィクトリア湖の北、アルバート湖の東、そしてゴンドコロの南の領域を併合しようと企図し、イギリスの探検家サミュエル・ベイカーを北部ウガンダの辺境への軍事遠征に派遣した。その目的は、奴隷貿易を弾圧し、商業と「文明化」への道を開くことであった。バニョロ人はベイカーに抵抗し、ベイカーは退却を確保するために絶望的な戦いを強いられた。ベイカーはこの抵抗を裏切り行為とみなし、イギリスで広く読まれた著書『イスマイリア - イスマーイール、エジプト副王によって組織された奴隷貿易弾圧のための中央アフリカ遠征の物語』(1874年)の中でバニョロ人を非難した。後にイギリス人がウガンダに到着した際、ブニョロ=キタラ王国に対する先入観を抱き、ブガンダ王国側に与した。これにより、ブニョロはその領土の半分を失い、イギリスからの報酬としてブガンダに与えられた。これらの「失われた郡」のうち2つは、独立後にブニョロに返還された。

1860年代、アラブ人が北方から影響力を求めていた一方で、ナイル川の源流を探していたイギリスの探検家たちがウガンダに到着した。彼らに続いて、1877年にイギリス国教会の宣教師が、1879年にはフランスのカトリック宣教師がブガンダ王国に到着した。この状況は、ブガンダ王ムテサ1世とその宮廷の多くが改宗した後、反キリスト教的な息子ムワンガ2世が即位したことを受けて、1885年のウガンダ殉教者の死につながった。イギリス政府は1888年から帝国イギリス東アフリカ会社(IBEAC)にこの地域での貿易協定交渉を許可した。

1886年以降、ブガンダでは宗教戦争が相次ぎ、当初はイスラム教徒とキリスト教徒の間で、そして1890年からは、それぞれが連携していた帝国主義勢力にちなんで名付けられた「バ=イングレザ」(プロテスタント)と「バ=フランサ」(カトリック)の派閥間で争われた。内乱と財政的負担のため、IBEACはこの地域での「占領維持」が不可能であると主張した。イギリスの商業的利益はナイル川の交易路保護に熱心であり、これがイギリス政府をして1894年にブガンダと隣接地域を併合し、ウガンダ保護領を創設する動機となった。

2.2. イギリス保護領時代 (1894年 - 1962年)

ウガンダ保護領は、1894年から1962年までイギリス帝国の保護領であった。1893年、帝国イギリス東アフリカ会社は、主にブガンダ王国から成る地域の行政権をイギリス政府に譲渡した。ウガンダ内部の宗教戦争により破産状態に陥った後、帝国イギリス東アフリカ会社はウガンダに対する支配権を放棄した。

1894年にウガンダ保護領が設立され、その領域は他の王国(1900年にトロ、1901年にアンコーレ、1933年にブニョロ)とのさらなる条約締結によってブガンダの境界を越えて拡大され、現在のウガンダとほぼ一致する地域となった。

保護領という地位は、隣国ケニアのように植民地化された場合とは異なり、ウガンダにとって著しく異なる結果をもたらした。ウガンダは、完全な植民地行政下では制限されたであろうある程度の自治を保持した。

1890年代には、イギリス領インドから32,000人の労働者がウガンダ鉄道建設のために年季奉公契約の下で東アフリカに徴募された。生き残ったインド人のほとんどは帰国したが、鉄道完成後も6,724人が東アフリカに残ることを決めた。その後、一部は貿易商となり、綿繰りや衣料品小売業を支配した。

1900年から1920年にかけて、ウガンダ南部、ヴィクトリア湖の北岸沿いで睡眠病の流行が発生し、25万人以上が死亡した。

第二次世界大戦は、ウガンダの植民地政庁に国王アフリカライフル連隊で勤務させるために77,143人の兵士を徴兵することを促した。彼らは西部砂漠戦線、東アフリカ戦線(第二次世界大戦)、マダガスカルの戦い、ビルマ戦線で実戦に参加した。

大戦後、徐々にウガンダでも民族運動が盛んとなってきたものの、ウガンダ保護領内で最も有力な地域であるブガンダ王国は連邦制を強く主張した。保護領内に残存する諸王国もそれに賛同し、王国を持たない諸地域の支持する単一国家制と激しく対立し、独立への動きはやや遅れた。やがて1961年には建国されるべき新国家においてブガンダに連邦の地位を、その他諸王国に関しては半連邦の地位を認めることでこの問題はやっと終息した。

2.3. 独立以後

1962年の独立から現在に至るまで、ウガンダは政治的変動、社会発展、経済的課題、人権状況の推移を経験してきた。独立初期の不安定、イディ・アミン政権下の恐怖政治、そしてヨウェリ・ムセベニ政権下での長期にわたる統治とそれに伴う課題は、この国の現代史を特徴づけている。

2.3.1. 初期の独立と政治的不安定 (1962年 - 1971年)

ウガンダは1962年10月9日にイギリスから独立し、エリザベス2世女王を国家元首とする英連邦王国となった。1963年10月、ウガンダは共和国となり、英連邦の加盟国としての地位を維持した。

独立後初の選挙は1962年に行われ、ウガンダ人民会議 (UPC) とカバカ・イェッカ (KY) の連立が勝利した。UPCとKYは初の独立後政権を樹立し、ミルトン・オボテが行政首相に、ブガンダのカバカ(王)エドワード・ムテサ2世が主に儀礼的な大統領の地位に就いた。

ウガンダの独立直後の数年間は、中央政府と最大の地域王国であるブガンダとの関係によって特徴づけられた。イギリスがウガンダ保護領を創設した瞬間から、単一国家の枠組みの中で最大の君主制をどのように管理するかという問題は常に存在していた。植民地総督たちは機能する方式を見いだせなかった。これは、中央政府との関係に対するブガンダの無関心な態度によってさらに複雑化した。ブガンダは独立を求めたわけではなく、むしろ保護領内の他の臣民よりも特権を保証される緩やかな取り決めや、イギリスが去った後の特別な地位に満足しているように見えた。これは、独立前のイギリス植民地当局とブガンダとの間の敵対関係に一部現れている。

ブガンダ内部では、カバカ(王)が支配的な君主であり続けることを望む者たちと、ウガンダの他の地域と合流して現代的な世俗国家を創設したいと望む者たちとの間で分裂があった。この分裂は、ブガンダを拠点とする2つの主要政党、カバカ・イェッカ(カバカのみ)KYと、カトリック教会にルーツを持つ民主党 (DP) の創設につながった。これら2つの政党間の対立は、特に植民地後の議会に向けた最初の選挙が近づくにつれて極めて激しくなった。カバカは特にDPの指導者ベネディクト・キワヌカを嫌っていた。

ブガンダの外では、北部ウガンダ出身の物静かな政治家ミルトン・オボテが、非ブガンダの政治家たちと同盟を結び、ウガンダ人民会議 (UPC) を結成した。UPCの中心は、ブガンダの特別な地位を優遇する地域的不平等を是正したいと考える政治家たちによって支配されていた。これはブガンダ以外からの大きな支持を集めた。しかし、党は依然として利害関係の緩やかな同盟であり続けたが、オボテは連邦制の方式に基づいて彼らを共通の土台に交渉する上で優れた手腕を発揮した。

独立時、ブガンダ問題は未解決のままだった。ウガンダは、議会で明確な過半数を持つ支配的な政党なしに独立を達成した数少ない植民地領の一つだった。独立前の選挙では、UPCはブガンダで候補者を立てず、直接選挙された61議席(ブガンダ以外)のうち37議席を獲得した。DPはブガンダ以外で24議席を獲得した。ブガンダに与えられた「特別な地位」は、ブガンダの21議席がブガンダ議会(ルキコ)への選挙を反映した比例代表制によって選出されることを意味した。KYはDPに対して圧倒的な勝利を収め、全21議席を獲得した。

UPCは1964年末に頂点に達し、議会のDP指導者バジル・キイザ・バタリンガヤが他の5人の議員と共に議場を渡り、DPはわずか9議席しか残らなかった。DP議員たちは、彼らの指導者ベネディクト・キワヌカのカバカに対する敵意がKYとの妥協の機会を妨げていることに特に不満だった。KYのメンバー10人が、UPCとの正式な連立がもはや実行不可能であることに気づいたとき、離党の動きは洪水のように広がった。オボテのカリスマ的な演説は国中で人々を魅了し、UPCは開催されたほぼすべての地方選挙で勝利し、ブガンダ以外のすべての地区評議会と立法府に対する支配を強めていた。カバカからの反応は沈黙しており、おそらく彼の国の儀礼的な役割と象徴性に満足していたのだろう。しかし、彼の宮殿内にも大きな分裂があり、オボテに対して効果的に行動することを困難にしていた。ウガンダが独立する頃には、ブガンダは「対立する社会的・政治的勢力を持つ分裂した家」だった。しかし、UPC内部には問題が醸成されていた。その党員数が増えるにつれて、民族、宗教、地域、そして個人的な利害が党を揺るがし始めた。党の明白な強さは、中央および地域構造における派閥対立の複雑な連続の中で侵食された。そして1966年までに、UPCは分裂していた。対立は、DPとKYから議場を渡ってきた新参者たちによってさらに激化した。

UPCの代議員たちは1964年にグルで代議員会議のために到着した。ここで、オボテがどのように党の統制を失いつつあるかが初めて示された。党の書記長をめぐる戦いは、新たな穏健派の候補者グレース・イビンギラと急進派のジョン・カコンゲとの間の激しい争いだった。イビンギラはその後、UPC内のオボテへの反対の象徴となった。これは、ブガンダと中央政府との間の危機につながったその後の出来事を見る上で重要な要因である。UPCの外部の者たち(KY支持者を含む)にとって、これはオボテが脆弱であることのしるしだった。鋭い観察者たちは、UPCが結束した単位ではないことに気づいた。

UPC-KY同盟の崩壊は、オボテらがブガンダの「特別な地位」について抱いていた不満を公然と明らかにした。1964年、政府は広大なブガンダ王国の一部の地域からの、彼らがカバカの臣民ではないという要求に応じた。植民地支配以前、ブガンダは隣接するブニョロ王国と対立していた。ブガンダはブニョロの一部を征服し、イギリス植民地主義者たちはこれをブガンダ協定で正式化した。「失われた郡」として知られるこれらの地域の人々は、ブニョロの一部に戻ることを望んでいた。オボテは住民投票を許可することを決定し、これがカバカとブガンダの他の大部分を怒らせた。カバカが投票に影響を与えようとしたにもかかわらず、郡の住民はブニョロへの復帰に投票した。住民投票に敗れたKYは、郡をブニョロに渡す法案に反対し、UPCとの同盟を終結させた。

以前は全国政党だったUPCは、イビンギラがUPC内でオボテに挑戦したときに部族の境界線に沿って分裂し始めた。経済的および sociais領域で明らかだった「北部/南部」の民族的分裂は、今や政治に定着した。オボテは主に北部出身の政治家たちで周囲を固めた一方、イビンギラの支持者たちは(後に彼と共に逮捕され投獄された)、主に南部出身だった。やがて、2つの派閥は民族的レッテルを獲得した--「バントゥー」(主に南部のイビンギラ派)と「ナイロート」(主に北部のオボテ派)。政府がバントゥーと戦争状態にあるという認識は、オボテがイビンギラを支持した主にバントゥー系の閣僚たちを逮捕し投獄したときにさらに強まった。

これらのレッテルは、2つの非常に強力な影響力を持ち込んだ。第一にブガンダ--ブガンダの人々はバントゥー系であり、したがって自然にイビンギラ派に同調した。イビンギラ派は、オボテがカバカを打倒しようとしていると非難することによって、この同盟をさらに進展させた。彼らは今やオボテに反対することに同調していた。第二に--治安部隊--イギリス植民地主義者たちは、これらの役割への適性が認識されていたため、ほぼ独占的に北部ウガンダから軍と警察を徴兵していた。独立時、軍と警察は北部部族--主にナイロート系--によって支配されていた。彼らは今やオボテにより親近感を抱き、オボテはこの状況を最大限に利用して権力を強化した。1966年4月、オボテはモロトで800人の新兵を閲兵したが、そのうち70パーセントは北部地域出身だった。

当時、中央政府と治安部隊は「北部人」--特にUPCを通じて国家レベルの政府職に大きなアクセス権を持っていたアチョリ人--によって支配されていると認識される傾向があった。北部ウガンダではまた、独立前後の王国の「特別な地位」と、この地位に伴うすべての経済的および社会的利益に対する、様々な程度の反ブガンダ感情も存在した。「オボテは、公務員と軍隊の両方を通じて、多数の北部人を中央国家に取り込み、北部ウガンダに後援組織を創設した」。しかし、「バントゥー」と「ナイロート」の両方のレッテルは、著しい曖昧さを示している。例えば、バントゥーのカテゴリーには、歴史的に激しく対立してきたブガンダとブニョロの両方が含まれる。ナイロートのレッテルには、ルグバラ、アチョリ、ランギが含まれ、これらすべてが後にウガンダの軍事政治を定義することになる激しい対立を抱えていた。これらの曖昧さにもかかわらず、これらの出来事は、ある程度まで依然としてウガンダ政治に影響を与えている北部人/南部人の政治的分裂を不注意にも表面化させた。

UPCの分裂は、反対派がオボテの脆弱性を感知するにつれて続いた。UPCがほとんどの評議会を支配していた地方レベルでは、不満が現職の評議会指導者に挑戦し始めた。オボテの故郷の地区でさえ、1966年に地方地区評議会の長の追放が試みられた。UPCにとってより憂慮すべき事実は、次の国政選挙が1967年に迫っていたことだった--そしてKY(今やDPを支持する可能性が高い)の支持がなく、UPC内の派閥主義が拡大する中で、UPCが数ヶ月以内に政権を失う現実的な可能性があった。

オボテは1966年初頭に、KYがブガンダ以外に拡大しようとするいかなる試みも阻止する新たな議会法をもってKYを追及した。KYは、数少ない残りの議員の一人、末期患者のダウディ・オチェンを通じて議会で応じたように見えた。オチェンは皮肉な存在だった--北部ウガンダ出身でありながら、KYの階級で高く昇進し、カバカの近しい腹心となり、カバカからブガンダの広大な土地の称号を贈られていた。オボテが議会を欠席している間に、オチェンは、オボテの陸軍参謀長イディ・アミン大佐によって画策されたコンゴからの象牙と金の違法な略奪を暴露した。彼はさらに、オボテ、オナマ、ネイコンが全員この計画から利益を得たと主張した。議会はアミンを問責し、オボテの関与を調査する動議を圧倒的多数で可決した。これは政府を揺るがし、国内の緊張を高めた。

KYはさらに、UPCブガンダ会議で、ゴッドフリー・ビナイサ(司法長官)がKY、イビンギラ、およびブガンダの他の反オボテ分子の支持を得ていると考えられていた派閥によって追放された際に、彼の党内でオボテに挑戦する能力を示した。オボテの対応は、閣議でイビンギラと他の閣僚を逮捕し、1966年2月に特別権限を掌握することだった。1966年3月、オボテはまた、大統領と副大統領の職が廃止されることを発表し、事実上カバカを解任した。オボテはまた、アミンに以前の保持者(結婚を通じてブガンダと関係があったオポロット、おそらくオポロットがそうなった場合にカバカに対する軍事行動を取ることをためらうと信じていた)よりも陸軍司令官の地位を与え、アミンにより多くの権力を与えた。オボテは憲法を廃止し、数ヶ月後に予定されていた選挙を事実上停止した。オボテはテレビとラジオに出演し、カバカが外国軍隊を要請したことなど、さまざまな罪状でカバカを非難した。これは、アミンがクーデターを企てているという噂に続いてカバカによって検討されたように見える。オボテはさらに、以下の措置を発表することによってカバカの権威を解体した:

- 連邦単位の独立した公務員委員会の廃止。これにより、ブガンダで公務員を任命するカバカの権限が剥奪された。

- ブガンダ高等裁判所の廃止--カバカが持っていたいかなる司法権も剥奪された。

- ブガンダの財政管理をさらに中央管理下に置くこと。

- ブガンダの首長たちのための土地の廃止。土地は、カバカが臣民に対して持つ権力の重要な源泉の一つである。

ブガンダと中央政府との間の対決の線引きがなされた。ブガンダの政治機関内では、宗教と個人的野心によって引き起こされた対立が機関を非効率にし、中央政府の動きに対応できなくした。カバカはしばしば孤立し、伝統主義者とは異なり、新しい独立後の政治をよりよく理解していた若いブガンダの政治家たちからの助言に無反応であると見なされていた。伝統主義者たちは、伝統的な利益が維持される限り、何が起こっているかについて無関心だった。カバカは新伝統主義者を支持した。

1966年5月、カバカは外国の援助を求め、ブガンダ議会はウガンダ政府がブガンダ(首都カンパラを含む)から退去することを要求した。これに対し、オボテはイディ・アミンにカバカの宮殿を攻撃するよう命じた。カバカの宮殿をめぐる戦いは激しく、カバカの護衛隊は予想以上の抵抗を示した。イギリスで訓練を受けた大尉であるカバカは、約120人の武装兵と共にイディ・アミンを12時間食い止めた。軍がより重火器を投入し宮殿を制圧したことで戦闘は終結し、最大2,000人が死亡したと推定されている。ブガンダの田園地帯で期待された蜂起は起こらず、数時間後、満面の笑みを浮かべたオボテが記者会見で勝利を味わった。カバカは宮殿の壁を乗り越えて脱出し、支持者によってロンドンへ亡命した。彼は3年後にそこで亡くなった。

1966年から1971年(クーデター前)

1966年、オボテ主導の政府とムテサ王との間の権力闘争の後、オボテは憲法を停止し、儀礼的な大統領と副大統領を解任した。1967年、新憲法によりウガンダは共和国と宣言され、伝統的な王国は廃止された。オボテは大統領と宣言された。

2.3.2. イディ・アミン政権 (1971年 - 1979年)

1971年1月25日の軍事クーデターの後、オボテは権力の座から追放され、イディ・アミン将軍が国を掌握した。アミンはその後8年間、軍部の支援を受けて独裁者としてウガンダを統治した。彼は自身の支配を維持するために国内で大量殺戮を実行した。彼の政権下で推定8万人から50万人のウガンダ人が死亡した。彼の残虐行為に加えて、彼は起業家精神に富むインド系少数民族をウガンダから強制的に追放した。1976年6月、パレスチナのテロリストがエールフランス機をハイジャックし、エンテベ空港への着陸を強要した。当初搭乗していた250人の乗客のうち100人が人質となり、10日後にイスラエルのコマンド部隊による襲撃で救出された(エンテベ空港奇襲作戦)。アミンの治世は、1979年のウガンダ・タンザニア戦争の後、タンザニア軍がウガンダ人亡命者の支援を受けてウガンダに侵攻したことで終焉を迎えた。この戦争は、アミン政権によるタンザニア領カゲラ地方への侵攻が引き金となった。タンザニア軍とウガンダ民族解放戦線(UNLA)の連合軍は首都カンパラを攻略し、アミンは国外へ逃亡、最終的にサウジアラビアで亡命生活を送った。アミン政権下では、政治的反対者や特定の民族集団(特にアチョリ族やランゴ族)に対する大規模な弾圧が行われ、多くの知識人や専門家も殺害されるか国外へ逃れた。アジア人追放政策は、ウガンダ経済の重要な部分を担っていたインド系住民を対象とし、彼らの財産は没収され、経済は深刻な打撃を受けた。これらの政策と国内の混乱は、ウガンダ経済を破綻状態に陥らせた。

2.3.3. 第二次オボテ政権と内戦 (1979年 - 1986年)

アミン政権崩壊後、ウガンダは混乱期に入った。暫定政権がいくつか続いた後、1980年12月に大統領選挙が行われ、ミルトン・オボテが再び大統領に就任した。しかし、この選挙結果には不正疑惑がつきまとい、国内の政治的対立は解消されなかった。

ヨウェリ・ムセベニは、この選挙結果を不服とし、国民抵抗軍 (NRA) を組織して武力闘争を開始した。これが「ウガンダ・ブッシュ戦争」と呼ばれる内戦の始まりである。NRAは主に農村部を拠点とし、ゲリラ戦術を展開してオボテ政権軍と戦った。オボテ政権はNRAおよびその支持者と疑われる人々に対して厳しい弾圧を行い、特にルウェロ三角地帯などでは大規模な人権侵害が発生したとされる。

内戦は激化し、経済は再び疲弊、国民生活は困窮を極めた。1985年7月、ティト・オケロ将軍ら軍幹部によるクーデターが発生し、オボテは再び失脚しザンビアへ亡命した。オケロ政権はNRAとの和平交渉を試みたが、交渉は決裂し、内戦は継続した。NRAは徐々に勢力を拡大し、1986年1月、首都カンパラを制圧し、オケロ政権を打倒した。

2.3.4. ヨウェリ・ムセベニ政権 (1986年 - 現在)

1986年1月、ヨウェリ・ムセベニ率いる国民抵抗運動 (NRM) が首都カンパラを制圧し、政権を掌握した。ムセベニ政権は、長年の内戦と政治的混乱で疲弊した国家の再建と安定化を最優先課題とし、当初は幅広い政治勢力を取り込んだ挙国一致的な政権運営を目指した。経済面では市場経済化を進め、インフラ復興にも力を注ぎ、一定の経済成長を達成した。

しかし、ムセベニ政権は長期化するにつれて、権威主義的な傾向を強めていった。1990年代半ばから後半にかけて、ムセベニは西側諸国からアフリカの新しい世代の指導者の一人として称賛されたが、大統領の任期制限撤廃(2005年)や、野党勢力への弾圧、選挙における不正疑惑などが相次ぎ、民主化の後退や人権問題が国内外から批判されるようになった。特に2006年、2011年、2016年、2021年の大統領選挙では、ムセベニが再選を重ねる一方で、主要な野党指導者であるキザ・ベシジェやボビ・ワインらが度々逮捕されるなど、公正な選挙実施への疑念が持たれている。

北部地域では、ジョゼフ・コニー率いる神の抵抗軍 (LRA) との紛争が20年以上にわたり続いた。LRAは民間人に対する残虐行為、児童兵の誘拐などで知られ、多数の死者と国内避難民を生み出した。ウガンダ政府軍 (UPDF) はLRA掃討作戦を続け、国際刑事裁判所 (ICC) もLRA幹部に逮捕状を発行した。2000年代後半以降、LRAの勢力は大幅に弱体化し、ウガンダ国内での活動はほぼ終息したが、周辺国での活動は散発的に続いた。

外交面では、ムセベニ政権は当初、地域紛争の解決に積極的に関与する姿勢を見せた。しかし、第一次・第二次コンゴ戦争への介入は、資源略奪や人権侵害の疑惑を招き、国際的な批判を浴びた。一方で、ソマリアや南スーダンへの平和維持活動には部隊を派遣し、地域の安定化への貢献も試みている。ケニア、タンザニア、ルワンダ、ブルンジ、南スーダンと共に東アフリカ共同体 (EAC) の加盟国であり、地域統合の推進にも取り組んでいる。

社会経済的には、HIV/エイズ対策で一定の成果を上げ、感染率は大幅に低下した。初等教育の無償化 (UPE) も導入されたが、教育の質の確保や中等教育以降のアクセス格差は依然として課題である。貧困削減も重要な課題であり、特に農村部と都市部の格差が大きい。近年では石油資源の開発が進められており、経済成長への期待が高まる一方で、資源管理の透明性や環境への影響、いわゆる「資源の呪い」を回避できるかが問われている。

汚職問題も深刻であり、政府高官の関与が疑われる事件が度々報じられ、国の統治能力や国民の信頼を損なっている。また、LGBTの権利に関する厳しい法制度(特に2014年および2023年の反同性愛法)は、国際社会から強い非難を浴び、人権状況への懸念を一層深めている。

ムセベニ大統領の息子であるムホージ・カイネルガバの政治的台頭は、世襲による権力継承の憶測を呼び、国内の政治的緊張を高めている。

3. 地理

ウガンダは南東アフリカに位置し、南緯1度から北緯4度、東経30度から35度の間に広がる。その地理は非常に多様で、火山性の丘、山脈、湖沼から成る。国土は平均して海抜900 mに位置している。ウガンダの東部と西部の国境には山脈がある。ルウェンゾリ山地にはウガンダ最高峰のアレクサンドラ山(5094 m)がある。

3.1. 地形と気候

ウガンダは東アフリカ高原に位置し、その地形は多様性に富んでいる。国土の大部分は標高900 mから1500 mの高原であり、比較的平坦な地形が広がる。しかし、西部国境にはコンゴ民主共和国との間にルウェンゾリ山地が聳え立ち、最高峰マルゲリータ山(スタンリー山の一部、標高5109 m)を擁する。この山地は万年雪と氷河を抱き、「月の山」としても知られる。東部国境にはエルゴン山(標高4321 m)があり、これも古い火山である。南西部にはヴィルンガ山地の一部をなし、火山活動の痕跡が顕著なムハブラ山などがある。

気候は赤道直下に位置しながらも、標高が高いため比較的穏やかである。国土の大部分はサバナ気候(Aw)に属し、雨季と乾季が明瞭である。南部では年に2回の雨季(3月~5月、10月~12月)があるが、北部では雨季が1回(4月~10月)で乾季が長くなる傾向がある。年間平均気温は20 °Cから25 °C程度であるが、地域によって差があり、山岳地帯ではより冷涼である。ヴィクトリア湖周辺は湖の影響で湿度が高く、降水量も多い。熱帯雨林気候(Af)の地域も一部存在する。

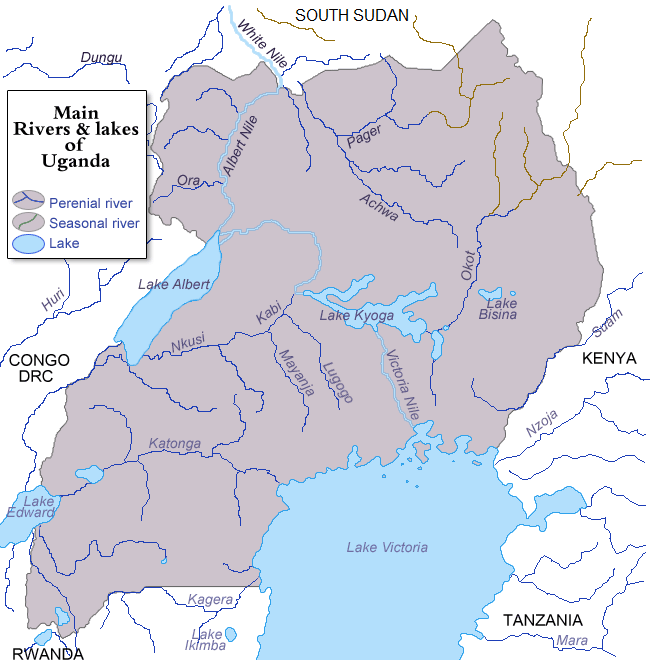

3.2. 湖沼と河川

ウガンダは「アフリカの真珠」と称されるように、多数の湖沼と河川に恵まれている。国土の約18%を水域が占める。

最大の湖は南部に位置するヴィクトリア湖であり、その面積の約半分(約3.37 万 km2)がウガンダ領である。ヴィクトリア湖はアフリカ最大の湖であり、世界第2位の淡水湖でもある。ナイル川の源流の一つであり、漁業や水運にとって極めて重要である。

西部国境沿いには、大地溝帯に位置するアルバート湖とエドワード湖がある。これらの湖はコンゴ民主共和国との国境をなしている。アルバート湖は石油資源の存在が確認されている。

国土の中央部には広大で浅いキョガ湖が広がり、周辺は広大な湿地帯となっている。キョガ湖はヴィクトリア・ナイル川が流れ込む。その他、ジョージ湖など比較的小さな湖も点在する。

主要な河川はナイル川水系に属する。ヴィクトリア湖から流れ出すヴィクトリア・ナイルはキョガ湖を経由し、マーチソン・フォールズを経てアルバート湖に注ぐ。アルバート湖からはアルバート・ナイルとして北流し、南スーダンへと至る。これらの河川は水力発電の重要な資源となっている。東部ウガンダの一部は、トゥルカナ湖の内陸流域の一部であるスアム川によって排水されている。ウガンダの最北東部は、主にケニアにあるロティキピ盆地に排水される。

これらの湖沼と河川は、水資源供給、漁業、交通、観光、そして豊かな生態系の維持に不可欠な役割を果たしている。

3.3. 生物多様性と保全

ウガンダは豊かな生物多様性を誇り、その保全のために多くの保護地域が設立されている。国内には10箇所の国立公園があり、そのうちブウィンディ原生国立公園とルウェンゾリ山地国立公園はユネスコの世界自然遺産に登録されている。

ブウィンディ原生国立公園は、絶滅危惧種であるマウンテンゴリラの世界的な生息地の一つとして知られ、世界のマウンテンゴリラの約半数が生息すると言われている。ルウェンゾリ山地国立公園は、高山植物や特異な生態系で名高い。その他の主要な国立公園には、マーチソン・フォールズ国立公園(多様な野生動物とナイル川の滝)、クイーン・エリザベス国立公園(カズィンガ水路沿いの動物や樹登りライオン)、キバレ国立公園(チンパンジーなどの霊長類)、キデポバレー国立公園(乾燥サバンナの動物相)、ムブロ湖国立公園(シマウマやインパラ)、ムガヒンガ・ゴリラ国立公園(マウンテンゴリラとゴールデンモンキー)、エルゴン山国立公園(火山と洞窟)、セムリキ国立公園(低地熱帯雨林と温泉)がある。

これらの国立公園や野生生物保護区は、ライオン、ゾウ、キリン、カバ、バッファロー、ヒョウ、ウガンダ・コーブ(国獣)、そして多種多様な鳥類(ホオジロカンムリヅル(国鳥)など1000種以上)を含む多くの野生動植物の重要な生息地となっている。特にマウンテンゴリラやチンパンジーのトラッキングは、エコツーリズムの重要な柱であり、国の経済にも貢献している。

生物多様性保全のための取り組みは、政府機関であるウガンダ野生生物局 (UWA) を中心に行われている。国際的なNGOや研究機関との協力も活発であり、密猟対策、生息地保全、地域住民との共存を目指したプログラムが実施されている。しかし、人口増加に伴う農地拡大や薪炭材採取による森林破壊、密猟、人間と野生動物の衝突、気候変動などが依然として大きな課題となっている。2019年の森林景観完全性指数(Forest Landscape Integrity Index)の平均スコアは4.36/10で、172カ国中128位であった。

また、国内ではパラミツも広く見られる。

4. 政府と政治

ウガンダは1995年制定の憲法に基づく共和国であり、大統領制を採用している。政治体制は長年にわたりヨウェリ・ムセベニ大統領と彼が率いる国民抵抗運動 (NRM) が主導権を握っている。当初は「無党制民主主義」を掲げていたが、2005年の国民投票により複数政党制へ移行した。しかし、依然としてNRMの優位は揺らいでおらず、野党の活動には制約が見られるとの指摘もある。

4.1. 政府構造

ウガンダの政府は、憲法に基づき三権分立(行政府、立法府、司法府)の原則を採用しているが、実際には大統領に行政権が集中している。

行政府:国家元首であり行政府の長はウガンダの大統領である。大統領は国民の直接選挙で選出され、任期は5年。大統領は副大統領、首相、および閣僚を任命し、軍の最高指揮官でもある。首相は主に議会との調整や閣議の運営を補佐する役割を担う。

立法府:ウガンダ議会は一院制で、定数は557議席(2023年時点)。内訳は、小選挙区から選出される議員、各県を代表する女性議員、ウガンダ人民防衛軍の代表議員、青年代表、労働者代表、障害者代表、そして職権上の議員(閣僚など)で構成される。議員の任期は5年。議会は法律の制定、予算の承認、政府の監視などを行う。

司法府:司法権は裁判所が担い、最高裁判所を頂点とする階層構造を持つ。その他、控訴裁判所、高等裁判所、下級裁判所(治安判事裁判所など)がある。憲法裁判所は高等裁判所が兼ねる。司法の独立は憲法で保障されているが、政治的影響力に関する懸念も指摘されている。

4.2. 行政区画

ウガンダは、2022年時点で4つの地域 (Region) と、その下に136の県 (District) に分けられている。県はさらに郡 (County)、準郡 (Sub-county)、教区 (Parish)、村 (Village) に細分化される。都市部には市 (City)、市部 (Municipality)、町議会 (Town Council) が設置されている。

4つの主要地域は、中央地域、東部地域、北部地域、西部地域であるが、これらは行政機能を持たない地理的な区分である。実質的な地方行政は県レベルで行われる。

また、国内には伝統的な王国(ブガンダ、ブニョロ=キタラ、トロ、ブソガ、ルウェンズルルなど)が存在し、憲法によってその文化的地位が認められている。これらの王国は独自の文化的指導者(王)を持つが、政治的権力は持たない儀礼的な存在とされている。しかし、特にブガンダ王国は歴史的に大きな影響力を持ち、中央政府との間で自治権などを巡る緊張関係が生じることもある。

4.3. 対外関係

ウガンダは非同盟政策を基本としつつ、近年は西側諸国との関係も重視している。地域的には、東アフリカ共同体 (EAC) の原加盟国であり、ケニア、タンザニア、ルワンダ、ブルンジ、南スーダン、コンゴ民主共和国と共に地域統合を推進している。2010年の東アフリカ共同市場議定書に基づき、加盟国間の貿易の自由化や人の移動の自由が保障されているが、労働許可やその他の官僚的、法的、財政的障害により完全な実施には至っていない。また、アフリカ連合 (AU) や政府間開発機構 (IGAD) のメンバーとしても積極的に活動している。IGADはアフリカの角、ナイル渓谷、アフリカ大湖沼地域の8カ国からなるブロックで、本部はジブチ市にある。ウガンダはイスラム協力機構 (OIC) の加盟国でもある。

近隣諸国との関係は、歴史的経緯や地域紛争、経済的相互依存などにより複雑な様相を呈している。特に、コンゴ民主共和国東部の紛争への過去の介入は国際的な批判を招いたが、近年は関係改善の動きも見られる。ルワンダとはかつて緊密な同盟関係にあったが、コンゴ紛争を機に関係が悪化した時期もあった。南スーダンとは国境を接し、同国の安定化や難民問題において重要な役割を担っている。ケニアは伝統的にウガンダにとって最大の貿易相手国であり、モンバサ港を通じた物流の生命線である。

主要な国際的パートナーとしては、アメリカ合衆国、イギリス、欧州連合諸国などが挙げられるが、人権問題や民主化の進展を巡って関係が緊張することもある。中国との経済関係も近年急速に拡大している。

4.4. 軍事

ウガンダの軍事はウガンダ人民防衛軍 (UPDF) が担っている。UPDFは陸軍、空軍、特殊部隊などから構成される。兵力規模は推定約45,000人とされる。

UPDFの主な任務は、国土防衛、国内の治安維持、および国益の保護である。長年にわたり、北部ウガンダにおける神の抵抗軍 (LRA) との紛争や、国内の他の反政府勢力との戦闘に従事してきた。

国外では、アフリカ連合主導の平和維持活動に積極的に参加しており、特にソマリアにおけるアフリカ連合ソマリア移行ミッション (ATMIS、旧AMISOM) には最大規模の部隊を派遣し、地域の安定化に貢献している。また、南スーダンや中央アフリカ共和国など、周辺地域の紛争にも介入してきた歴史がある。これらの国外展開は、ウガンダの地域における影響力を示す一方で、資源の配分や国内の優先課題とのバランスについて議論を呼ぶこともある。

主要な装備は、ロシア製や中国製のものが中心であるが、西側諸国からの供与や購入も見られる。近年は、軍の専門性向上や近代化にも取り組んでいる。

軍の最高指揮官はウガンダの大統領である。

4.5. 汚職問題

ウガンダにおける汚職は、国の統治、経済発展、国民生活に深刻な負の影響を与える根深い問題である。トランスペアレンシー・インターナショナルによる2016年の腐敗認識指数では、ウガンダは176カ国中151位と評価され、スコアは100点満点中25点(0点が最も腐敗している、100点が最もクリーン)であった。世界銀行の2015年の世界統治指標では、ウガンダは全国家の下位12パーセンタイルに位置づけられた。米国務省の2012年のウガンダに関する人権報告書によれば、「世界銀行の最新の世界統治指標は、汚職が深刻な問題であることを反映しており」「同国は年間7689.00 億 UGX(2.86 億 USD相当)を汚職で失っている」と指摘されている。

汚職の形態は、政治汚職(選挙資金の不正、票の買収など)、行政汚職(許認可を巡る贈収賄、公金横領、縁故採用など)、司法汚職など多岐にわたる。主要な汚職事件としては、2012年に首相府で発覚したドナー資金1260.00 万 USDの横領事件があり、これは北部ウガンダの復興と最貧困地域であるカラモジャ支援のための重要な資金であった。このスキャンダルはEU、英国、ドイツ、デンマーク、アイルランド、ノルウェーによる援助停止を引き起こした。2014年には、国会議員が国家公務員の平均給与の60倍の歳費を得ており、さらに大幅な増額を求めたことが広範な批判と抗議を引き起こし、国会議員の汚職を強調するために2匹の子豚が議会に持ち込まれる事件も発生した。

公共調達は汚職リスクが高い分野の一つであり、不透明な裏取引による現金支払いが調達担当官から要求されることが多いとされる。石油資源の発見は経済発展への期待を高める一方で、資源管理を巡る汚職のリスクも懸念されている。2012年に可決された石油法案は、石油部門の透明性を高めるとNRMによって喧伝されたが、国内外の政治評論家や経済学者を満足させるには至らなかった。

政府は汚職対策機関として監察総監部 (IGG) や汚職対策裁判所などを設置しているが、これらの機関の独立性や実効性については疑問の声も上がっている。市民社会やメディアも汚職追及の役割を担っているが、時に政府からの圧力に直面することもある。

NGO(非政府組織)の活動も、2006年に可決されたNGO(改正)法により、参入、活動、資金調達、集会に関する障壁が設けられ、その生産性が阻害されている。煩雑で腐敗した登録手続き(政府高官からの推薦状要求、年次再登録など)、不合理な運営規制(NGOの関心分野の個人と接触する前の政府通知要求など)、およびすべての外国資金がウガンダ銀行を経由しなければならないという前提条件などが、NGO部門の活動を著しく制限している。さらに、同部門の言論の自由は脅迫を通じて継続的に侵害されており、最近の公安管理法案(集会の自由を著しく制限)は、政府の弾圧手段を増やすだけである。

最近の事例では、首相府における腐敗食品の配布、過剰支出、土地収奪疑惑、政治問題の物議を醸す処理などのスキャンダルを暴露する機密文書がリークされた。これらの暴露は、同府の倫理観と透明性について疑問を投げかけ、OPMの広報専門家であるチャールズ・オドントも関与している。

4.6. 人権

ウガンダにおける人権状況は、憲法や国内法による保障規定が存在するものの、国内外の人権団体から多くの懸念が指摘されている。特に、表現の自由、集会の自由、報道の自由に対する制約、政治的反対派への弾圧、治安部隊による拷問や不当な拘束、LGBTの人々に対する差別と暴力などが主な問題点として挙げられる。

長年にわたり北部地域で続いた神の抵抗軍 (LRA) と政府軍との紛争では、双方による深刻な人権侵害が報告された。LRAは児童兵の誘拐や民間人に対する残虐行為で知られ、政府軍側にも超法規的殺害や拷問の疑惑が持たれた。紛争終結後も、これらの問題の真相究明や被害者救済は十分とは言えない。

政治活動の自由に関しては、特に選挙期間中において、野党候補者や支持者の集会が制限されたり、治安部隊によって不当に逮捕・拘束されたりする事例が報告されている。ジャーナリストや人権活動家が脅迫やハラスメントを受けることもあり、自己検閲を強いられる状況も指摘される。

子どもの権利に関しては、児童労働が依然として蔓延しており、特に農業分野で多く見られる。タバコ農場での児童労働は健康被害のリスクを伴い、家事使用人として働く子どもたちは性的虐待の危険に晒されている。人身売買の対象となる子どもも存在する。ウガンダ憲法は奴隷制と強制労働を禁止している。

拷問は、治安機関において広範に行われているとの報告が絶えない。2012年の米国務省報告書によると、アフリカ拷問被害者治療リハビリテーションセンターは、2012年1月から9月までの間に、警察に対する拷問疑惑170件、UPDFに対する214件、憲兵隊に対する1件、特別捜査ユニットに対する23件、不特定治安要員に対する361件、刑務官に対する24件を登録した。

2009年9月、ムセベニ大統領がブガンダ王国のカバカ(王)ムウェンダ・ムテビのブガンダ王国の一部地域、特にカユンガ県への訪問を拒否したことをきっかけに暴動が発生し、40人以上が死亡、その他多数が投獄されたままとなっている。さらに、2011年4月の「ウォーク・トゥ・ワーク」デモでは9人が死亡した。ヒューマン・ライツ・ウォッチの2013年世界報告書(ウガンダ)によると、政府はこれらの事件に関連する殺害事件の捜査を怠っている。

ウガンダ政府は人権擁護のための機関としてウガンダ人権委員会 (UHRC) を設置しているが、その独立性や勧告の実行力には課題があるとされる。

4.6.1. LGBTの権利

ウガンダにおけるLGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー)の人々の法的地位は極めて厳しく、社会的な差別や暴力も深刻な問題となっている。同性愛行為は植民地時代からの刑法で違法とされており、近年、さらに厳罰化する動きが強まっている。

2007年、タブロイド紙「レッド・ペッパー」が同性愛者とされる男性のリストを公表し、リストに載った多くの男性がハラスメントを受けた。2010年10月9日、ウガンダの新聞「ローリング・ストーン」は、「ウガンダのトップホモ100人の写真が流出」という見出しの1面記事を掲載し、100人の同性愛者の名前、住所、写真を「彼らを吊るせ」という黄色いバナーと共に掲載した。同紙はまた、ウガンダの子どもたちに対する同性愛者のリクルート疑惑も報じた。この出版は国際的な注目を集め、アムネスティ・インターナショナル、ノ-・ピース・ウィズアウト・ジャスティス、国際レズビアン・ゲイ協会などの人権団体から批判を浴びた。ゲイの権利活動家によると、この出版以来、多くのウガンダ人が攻撃されている。2011年1月27日、ゲイの権利活動家デイヴィッド・カトが殺害された。

2009年には、通称「反同性愛法案」(Kill the Gays bill)が国会に提出された。この法案は、特定の同性愛行為(再犯者やHIV陽性者による行為など)に死刑を科すこと、ウガンダ国外での同性愛行為に従事したウガンダ人を本国送還して処罰すること、同性愛やソドミーの法的保護を支持する個人や団体に罰則を科すことなどを盛り込んでおり、国際社会から激しい非難を浴びた。この法案は一時棚上げされたが、2013年12月に修正された形で可決され、2014年2月にムセベニ大統領が署名して「2014年反同性愛法」として成立した。死刑条項は削除されたものの、終身刑を含む厳しい罰則が維持された。この法律に対し、デンマーク、オランダ、スウェーデンは援助を停止すると表明し、世界銀行は9000.00 万 USDの融資を延期すると発表、アメリカ合衆国はウガンダとの関係を見直すと述べた。しかし、2014年8月、ウガンダ憲法裁判所は、議決に必要な定足数を満たしていなかったとして同法を無効とする判決を下した。2014年8月13日の報道によると、ウガンダ司法長官は、法案に対する外国の反応を懸念し、また新たに導入されるいかなる法案も同意のある成人間の同性関係を犯罪とすべきではないと述べたムセベニ大統領の指示により、控訴するすべての計画を取り下げた。

2019年時点では、アフリカ大陸における同性愛者の権利の進展は遅々としていたが、南アフリカが同性婚を認める唯一の国であるなど、徐々に進展していた。

しかし、2023年3月21日、ウガンダ議会は再び厳しい「2023年反同性愛法」を可決した。この法律は、同性愛者であると自認することを終身刑、特定の同性愛行為(「悪質な同性愛」と定義)を死刑で罰することを可能にするものであった。この法案を提出したアスマン・バサリルワ議員は、「同性愛はウガンダの法律に反し、家族の神聖さ、子どもたちの安全、そして生殖による人類の継続を脅かす人間の過ちである」と述べた。国会議長のアニタ・アモングも、この法案をいかなる犠牲を払っても成立させ、ウガンダの文化とその主権を守ると誓った。この法律は、アメリカ合衆国、イギリス、カナダ、ドイツ、欧州連合などから強い非難を浴びた。

これらの法制度や社会的な偏見は、LGBTの人々に対する暴力、差別、医療アクセスへの阻害などを深刻化させ、人権擁護活動家は大きな困難に直面している。

5. 経済

ウガンダ経済は、長年の政治的不安定と内戦から回復しつつあるが、依然として多くの課題を抱えている。伝統的に農業が経済の基盤であったが、近年はサービス業の成長が著しい。豊富な天然資源にも恵まれているが、その開発と管理が持続可能な発展に繋がるかどうかが注目されている。

ウガンダ中央銀行はウガンダ・シリングの印刷とともに金融政策を担当している。

5.1. 経済概況と主要産業

ウガンダ経済は、独立後の混乱期やイディ・アミン政権下での破綻を経て、1986年以降のムセベニ政権下で市場経済化と構造調整を進め、一定の安定と成長を達成してきた。2015年度のウガンダ経済は、コーヒー(4.03 億 USD)、石油再輸出(1.31 億 USD)、卑金属および製品(1.20 億 USD)、魚(1.18 億 USD)、トウモロコシ(9097.00 万 USD)、セメント(8013.00 万 USD)、タバコ(7313.00 万 USD)、茶(6994.00 万 USD)、砂糖(6643.00 万 USD)、皮革(6271.00 万 USD)、カカオ豆(5567.00 万 USD)、豆類(5388.00 万 USD)、ゴマ(5220.00 万 USD)、花卉(5144.00 万 USD)、その他製品(7.67 億 USD)からの輸出収入を生み出した。

同国は一貫した経済成長を経験している。2015-16会計年度において、ウガンダは実質で4.6%、名目で11.6%の国内総生産成長を記録した。これは2014-15会計年度の実質成長率5.0%と比較される。

1986年には農業が経済の56%を占め、コーヒーが主要輸出品であったが、現在ではサービス業がこれを上回り、2007年にはGDPの52%を占めた。1950年代、イギリス植民地政権は約50万人の自給自足農民に協同組合への参加を奨励した。1986年以降、政府は(外国および国際機関の支援を受け)イディ・アミン政権およびその後の内戦で荒廃した経済の復興に取り組んできた。

2012年、世界銀行は依然としてウガンダを重債務貧困国リストに掲載していた。

経済成長は必ずしも貧困削減につながってはいない。2000年から2003年の間に年平均2.5%の成長があったにもかかわらず、その間の貧困レベルは3.8%増加した。これは、雇用のない成長を避けることの重要性を浮き彫りにし、開発界における、ウガンダだけでなく開発途上国全体における公平な成長の必要性に対する認識の高まりの一部である。

ウガンダ証券取引所は1996年に設立され、いくつかの株式が上場されている。政府は株式市場を民営化の手段として利用してきた。すべての政府財務省証券は証券取引所に上場されている。資本市場庁は、アフリカン・アライアンス投資銀行、バローダ・キャピタル・マーケッツ・ウガンダ・リミテッド、クレイン・フィナンシャル・サービシズ・ウガンダ・リミテッド、クレステッド・ストックス・アンド・セキュリティーズ・リミテッド、ダイアー&ブレア投資銀行、エクイティ・ストック・ブローカーズ・ウガンダ・リミテッド、ルネッサンス・キャピタル投資銀行、UAPフィナンシャル・サービシズ・リミテッドなど18のブローカー、資産運用会社、投資顧問会社に認可を与えている。公的国内貯蓄を増やす方法の一つとして、年金セクター改革が注目されている(2007年)。

ウガンダは伝統的にインド洋のモンバサ港へのアクセスをケニアに依存してきた。ウガンダのブカサ港とタンザニアのムソマ港を経由し、タンザニア内陸部のアルーシャおよびインド洋のタンガ港へ鉄道で結ぶ第二の海上アクセスルートを確立する努力が強化されている。

ウガンダは東アフリカ共同体のメンバーであり、計画されている東アフリカ連邦の潜在的なメンバーである。

ウガンダには大規模なディアスポラがおり、主にアメリカ合衆国とイギリスに居住している。このディアスポラは、送金やその他の投資(特に不動産)を通じてウガンダの経済成長に大きく貢献してきた。世界銀行によると、ウガンダは2016年に海外からの送金で推定10.99 億 USDを受け取り、東アフリカ共同体ではケニア(15.74 億 USD)に次いで2位、アフリカでは7位であった。ウガндаはまた、コンゴ民主共和国、南スーダン、ルワンダなどの近隣諸国の経済ハブとしても機能している。

ウガンダ統計局は、2016年11月のインフレ率が4.6%であったと発表した。2018年6月29日、ウガンダの統計機関は、2017/18会計年度のインフレ率が3.4%に低下し、2016/17会計年度の5.7%から減少したと発表した。

産業別に見ると、農業は依然として雇用の大部分を占める重要な産業であり、主要な輸出作物はコーヒー、茶、綿花、タバコなどである。食料作物としては、マトケ(料理用バナナ)、キャッサバ、トウモロコシ、豆類などが生産されている。漁業もヴィクトリア湖などを中心に盛んである。

サービス業では、卸売・小売、運輸・通信、金融、不動産、そして観光業が成長している。特に観光業は、マウンテンゴリラの生息地や国立公園の野生動物を求めて多くの外国人観光客が訪れ、外貨獲得の重要な手段となっている。

鉱業では、アルバート湖周辺で大規模な石油・ガス資源が発見され、2020年代からの本格的な生産開始が見込まれている。これにより、ウガンダ経済は大きな転換期を迎える可能性があるが、資源収入の適切な管理と配分、環境への影響などが課題となる。金やコバルトなどの鉱物資源も存在する。

製造業はまだ規模が小さく、主に食品加工、飲料、建設資材(セメントなど)、繊維、衣料などである。

近年の経済成長率は、天候不順による農業生産の変動、国際商品価格の変動、周辺地域の不安定、そして国内の政治状況などによって影響を受けている。物価は比較的安定しているが、時に食料価格の高騰などが見られる。雇用情勢は、高い人口増加率に対して公式な雇用の創出が追いついていないという課題がある。

5.2. 貧困問題

ウガンダは世界で最も貧しい国の一つである。2012年には、人口の37.8%が1日1.25 USD未満で生活していた。1992年の人口の56%から2009年には24.5%へと全国的な貧困発生率を削減する上で大きな進展を遂げたにもかかわらず、貧困はウガンダ人の84%が住む農村地域に深く根付いている。

ウガンダの農村地域の人々は、主な収入源として農業に依存しており、全農村女性の90%が農業部門で働いている。農業労働に加えて、農村女性は家族の世話を担当している。平均的なウガンダ女性は、食事や衣類の準備、水や薪の確保、高齢者や病人、孤児の世話など、家事に1日9時間を費やしている。女性は平均して男性よりも長時間働き、1日12時間から18時間、平均15時間であるのに対し、男性は1日8時間から10時間働くが、都市部の男性と女性はほぼ同じ時間働く。2005年には世帯の26%が女性のみの世帯主(FHH)であり、これはエイズによる男性の死亡の結果、前年から増加した。所得別では、最上位五分位に最も多くのFHH(31%)が存在した。貧困状態にある男性のみの世帯主世帯もFHHと同様のレベルに増加したが、これに関する研究はほとんど行われていない。

収入を補うために、農村女性は地元の家畜の飼育販売などの小規模な起業活動に従事することがある。それにもかかわらず、彼女たちの過重な労働量のため、これらの収入創出活動に割ける時間はほとんどない。貧しい人々は学校で子どもたちを支援することができず、ほとんどの場合、少女たちは家事を手伝うため、あるいは結婚するために学校を中退する。他の少女たちは性産業に従事する。その結果、若い女性は年上で性経験豊富なパートナーを持つ傾向があり、これが女性をHIV感染のリスクに不均衡に晒し、ウガンダのHIVと共に生きる成人全体の約5.7%を占めている。

農村ウガンダの母子保健は、国の政策目標やミレニアム開発目標に遅れをとっており、地理的なアクセス困難、交通手段の欠如、経済的負担が母子保健サービスへのアクセスに対する主要な需要側の制約として特定されている。そのため、中間輸送メカニズムのような介入が、同国の農村地域における女性の母子保健サービスへのアクセスを改善する手段として採用されている。

ジェンダー不平等は、女性の貧困削減の主な障害となっている。女性は男性よりも全体的に低い sociais地位に置かれている。多くの女性は、これが自立して行動し、地域社会生活に参加し、教育を受け、虐待的な男性への依存から逃れる力を低下させると考えている。

貧困の多次元的な原因としては、経済構造(農業への過度な依存、低生産性)、教育機会の不足(特に女子教育)、保健医療サービスへのアクセスの困難、インフラの未整備(道路、電力、水供給など)、そしてガバナンスの問題(汚職、不十分な公共サービス)などが挙げられる。

政府は貧困削減戦略計画 (PEAP) などを策定し、貧困削減に取り組んできた。国際社会からの援助やNGOによる活動も重要な役割を果たしている。具体的な政策としては、初等教育無償化 (UPE)、農業支援、小規模金融の推進、保健医療サービスの改善などが挙げられる。しかし、これらの取り組みの効果は限定的であり、特に地域間の格差(北部や東部の貧困率が高い)や、紛争の影響を受けた地域、女性や子どもといった脆弱な層の貧困問題は依然として深刻である。

5.3. 社会基盤(インフラストラクチャー)

ウガンダの経済発展と国民生活を支える社会基盤(インフラストラクチャー)は、長年の内戦や投資不足により多くの課題を抱えているが、近年、政府や国際社会の支援により整備・拡充が進められている。

5.3.1. 交通

ウガンダにおける道路交通は最も重要な交通手段であり、貨物および旅客輸送の95%を担っている。ウガンダの道路網は約12.95 万 kmに及ぶ。これらの道路のうち舗装されているのは約4%で、舗装道路の総延長は約5300 kmに過ぎない。道路の種類は、国道(2.20 万 km-17%)、県道(3.37 万 km-26%)、都市道(9062 km-7%)、コミュニティ道路(6.47 万 km-50%)である。国道は道路網の約17%を占めるが、総道路交通量の80%以上を運んでいる。ウガンダには83,000台の自家用車があり、これは住民1000人あたり2.94台の車を意味する。

主要な幹線道路は首都カンパラを中心に放射状に延びており、ケニア、タンザニア、ルワンダ、南スーダンなど近隣諸国と結ばれている。しかし、地方の道路は未舗装区間が多く、雨季には通行が困難になることも少なくない。道路の維持管理や新規建設は、政府の重要な課題の一つである。

鉄道は、植民地時代に建設されたメーターゲージの路線がモンバサ(ケニア)からカンパラを経由して西部カセセや北部パカッチまで延びているが、老朽化と輸送能力の低さから、その役割は限定的である。近年、ケニア、ルワンダ、南スーダンなどと連携した標準軌鉄道 (SGR) の建設計画が進められているが、資金調達や建設の遅れなどが課題となっている。

航空網は、エンテベ国際空港が唯一の国際空港であり、アフリカ内外の主要都市と結ばれている。2017年の空港利用者数は153万人で、前年比8%増であった。第二の国際空港として、石油開発が進むホイマにホイマ国際空港が建設中である。国内線は小規模な航空会社が運航している。

ヴィクトリア湖やアルバート湖、ナイル川などでは湖上・河川交通も行われているが、主に地域内の旅客輸送や小規模な貨物輸送に限られる。

5.3.2. 通信

ウガンダの通信インフラは近年急速に発展しており、特に携帯電話とモバイルインターネットの普及が著しい。

固定電話の普及率は依然として低いが、携帯電話の加入者数は人口の大部分をカバーするレベルに達している。2018年時点で、人口4800万人に対し2400万人以上の加入者がいた。複数の携帯電話事業者が競争しており、音声通話に加えてモバイルデータ通信サービスが広く利用されている。インターネット接続の95%以上が携帯電話を利用している。

インターネット普及率は着実に上昇しているが、都市部と農村部の格差は大きい。ブロードバンド環境の整備は途上であり、光ファイバー網の敷設が進められているものの、ラストワンマイルの接続や料金の高さが課題となっている。政府は情報通信技術 (ICT) を経済社会発展の重要な柱と位置づけ、ICTパークの建設や電子政府の推進などに取り組んでいる。しかし、デジタルリテラシーの向上やサイバーセキュリティ対策も今後の課題である。

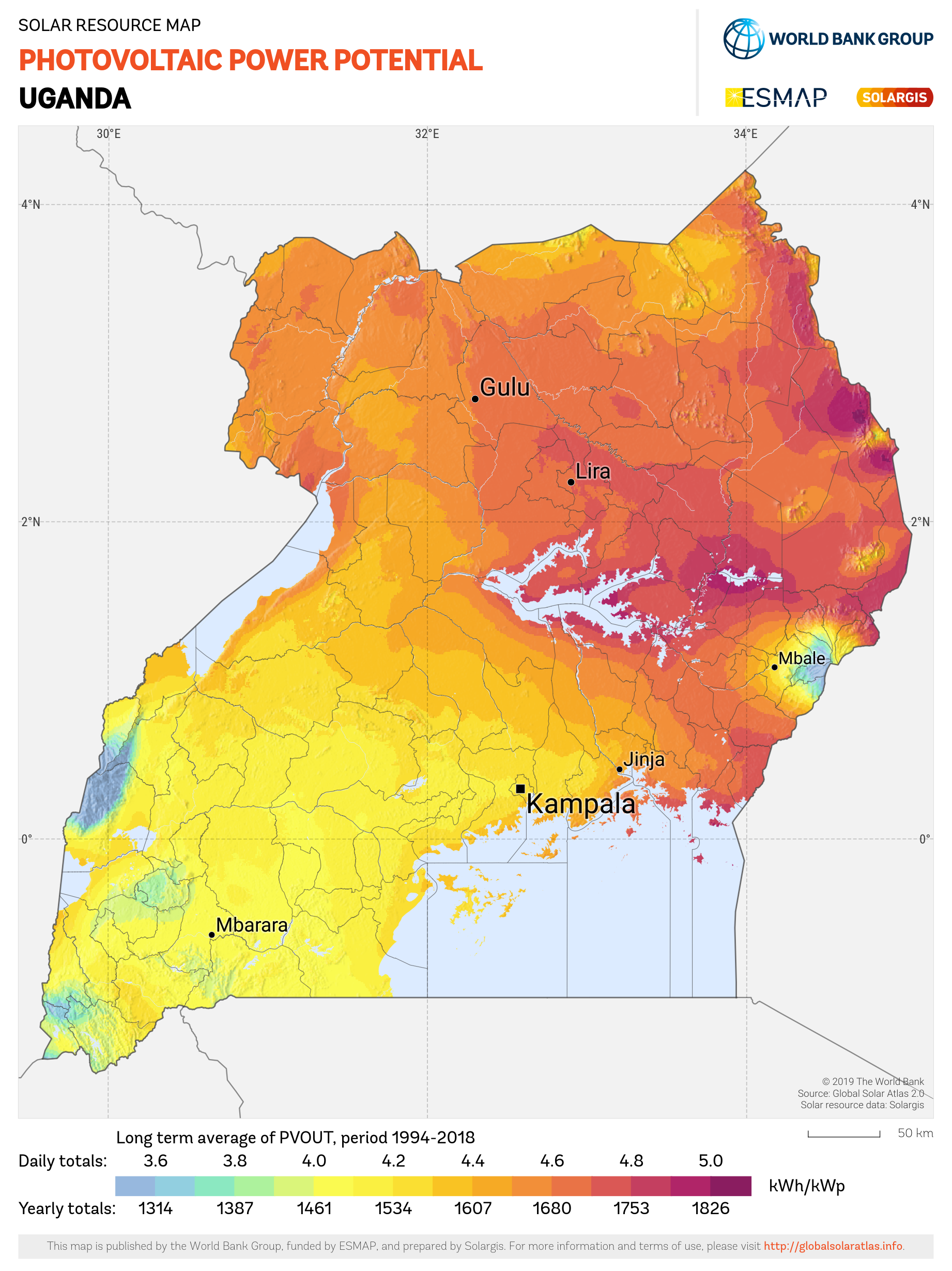

5.3.3. エネルギー

ウガンダは豊富なエネルギー資源を有しており、これらは国内にかなり均等に分布している。これらには水力、バイオマス、太陽光、地熱、泥炭、化石燃料が含まれる。1980年代、ウガンダのエネルギーの大部分は木炭と木材からもたらされていた。しかし、アルバート湖地域で石油が発見され、推定9500.00 万 m3の原油が埋蔵されている。ヘリテージ・オイル社はウガンダで最大級の原油埋蔵量の一つを発見し、現在も操業を続けている。

ウガンダとタンザニアは2016年9月13日に、全長1445 km、35.00 億 USD規模の原油パイプラインを建設する契約に署名した。東アフリカ原油パイプライン(EACOP)としても知られるウガンダ・タンザニア原油パイプライン(UTCOP)は、東アフリカで最初のこの種のパイプラインであり、ウガンダの石油資源豊富なホイマ地域とインド洋のタンガ港(タンザニア)を結ぶ。

ウガンダの良好な環境と民間部門の幅広い投資は、パワー・アフリカの目標を達成するまたとない機会を提供している。ウガンダは、2001年以降、発電、送電、供給部門が分離され、自由化され財政的に実行可能なエネルギー市場を持つ数少ないサハラ以南のアフリカ諸国の一つである。独立した電力規制庁が部門の規制と監督を行っている。最大の配電会社であるUMEMEは民間所有であり、配電と小売に関して20年間のコンセッション契約を結んでいる。しかし、同国は13の地方サービス地域に分割されており、これらのうち6つは小規模な配電会社によって管理されている。独立系発電事業者(IPP)が現在、発電能力のほぼ60%を占めている。統合計画と財政エコシステムに関する問題は依然として存在する。

主要な電力源は水力発電であり、ヴィクトリア・ナイル川沿いのナルバーレ発電所(旧オーエン・フォールズダム)、ブジャガリ発電所などが稼働している。しかし、電力供給は需要に追いついておらず、特に農村部では電化率が低い。送配電網の整備も課題であり、電力損失も大きい。

アルバート湖周辺で発見された石油・ガス資源は、国のエネルギー事情を大きく変える可能性を秘めている。石油精製所の建設やパイプライン計画が進められているが、環境への影響や資源収入の管理が重要な課題となっている。

再生可能エネルギーとしては、太陽光発電の導入が進みつつあり、小規模なオフグリッドシステムが農村部の電化に貢献している。バイオマスエネルギー(薪炭、農業廃棄物)も依然として重要なエネルギー源であるが、森林破壊との関連で持続可能性が問われている。

エネルギーアクセスと安定供給の確保は、経済発展と国民生活向上にとって喫緊の課題である。

5.3.4. 水道と衛生

2006年に発表された報告書によると、ウガンダの水道・衛生セクターは1990年代半ば以降、都市部で大幅な進展を遂げ、普及率ならびに運営・商業実績が大幅に向上した。1998年から2003年にかけてのセクター改革には、都市や大都市で運営されている国営水道・下水公社(NWSC)の商業化と近代化、ならびに小規模都市における地方分権化と民間セクターの参加が含まれていた。

これらの改革は国際的に大きな注目を集めたが、2010年時点で人口の38%が依然として改善された水源へのアクセスを持っていなかった。改善された衛生施設へのアクセスに関しては、数値に大きなばらつきがある。政府の数値によると、2011年には農村部で70%、都市部で81%であったが、国連の数値によると、わずか34%であった。

水道・衛生セクターは、ウガンダの主要な貧困撲滅戦略文書である2004年貧困撲滅行動計画(PEAP)の下で重点分野として認識されていた。2006年に発表された報告書によると、外部ドナー、中央政府、非政府組織(NGO)による財政支援を調整するための包括的な支出枠組みが導入されていた。PEAPは、2001年から2015年までに、水道普及率を95%まで引き上げるために約14.00 億 USD、つまり年間9200.00 万 USDが必要であると推定しており、農村部には9.56 億 USD、都市部および大都市には2.81 億 USD、小規模都市には1.36 億 USDが必要であるとしていた。

都市部では、国営水道・下水公社 (NWSC) が比較的安定した給水サービスを提供しているが、料金の支払い能力や未接続地域の問題がある。農村部では、井戸や湧水、雨水などが主要な水源であるが、安全な飲料水へのアクセス率は依然として低い。水質管理も十分とは言えない。

衛生施設に関しては、下水処理施設の整備は都市部でも限定的であり、多くはオンサイトの衛生施設(ピットラトリンなど)に依存している。農村部ではさらに普及が遅れており、屋外排泄も依然として見られる。

水供給と衛生環境の改善は、公衆衛生の向上、特に水系感染症の予防にとって極めて重要であり、政府、国際機関、NGOが協力して様々なプロジェクトを実施している。これには、新たな水源開発、既存施設の改修、衛生教育の推進、地域社会主導の管理体制の構築などが含まれる。

6. 科学技術

ウガンダの科学技術振興政策は、2009年の「国家科学技術イノベーション政策」に始まる。その包括的な目標は、「ウガンダの開発目標の実現のために、天然資源の持続可能な利用を保証する科学的知識、スキル、技術を生み出し、移転し、応用する国家能力を強化する」ことである。この政策は、2013年4月に開始された「ウガンダビジョン2040」に先行するもので、内閣の言葉を借りれば、「ウガンダ社会を農民社会から30年以内に近代的で繁栄した国に変革する」ことを目指している。ウガンダビジョン2040は、民間部門の強化、教育訓練の改善、インフラと未発達なサービス・農業部門の近代化、工業化の促進、良い統治の推進などを掲げている。経済発展の潜在的な分野には、石油・ガス、観光、鉱物、情報通信技術(ICT)が含まれる。

ウガンダは2024年のグローバルイノベーションインデックスで121位にランクされ、2019年の102位から後退した。研究資金は2008年から2010年の間にGDPの0.33%から0.48%に増加した。ユネスコ統計研究所によると、同期間に研究者数は(実人員で)1,387人から2,823人に倍増した。これは、同期間に人口100万人あたりの研究者数が44人から83人に飛躍したことを意味する。研究者の4人に1人は女性である。

主要な研究機関としては、マケレレ大学などの高等教育機関、国立農業研究所 (NARO)、ウガンダ産業研究所 (UIRI) などがある。重点分野は、農業技術(品種改良、病害虫対策、加工技術)、医療技術(疾病予防、診断、伝統医療の科学的検証)、ICT(ソフトウェア開発、モバイルアプリケーション)、再生可能エネルギー技術などである。

しかし、研究開発への投資は依然として低水準であり、研究者の不足、研究設備の未整備、産業界との連携不足、イノベーションを生み出すエコシステムの未成熟などが課題となっている。技術移転に関しても、外国からの技術導入に依存する傾向があり、国内での技術開発力の向上が求められている。

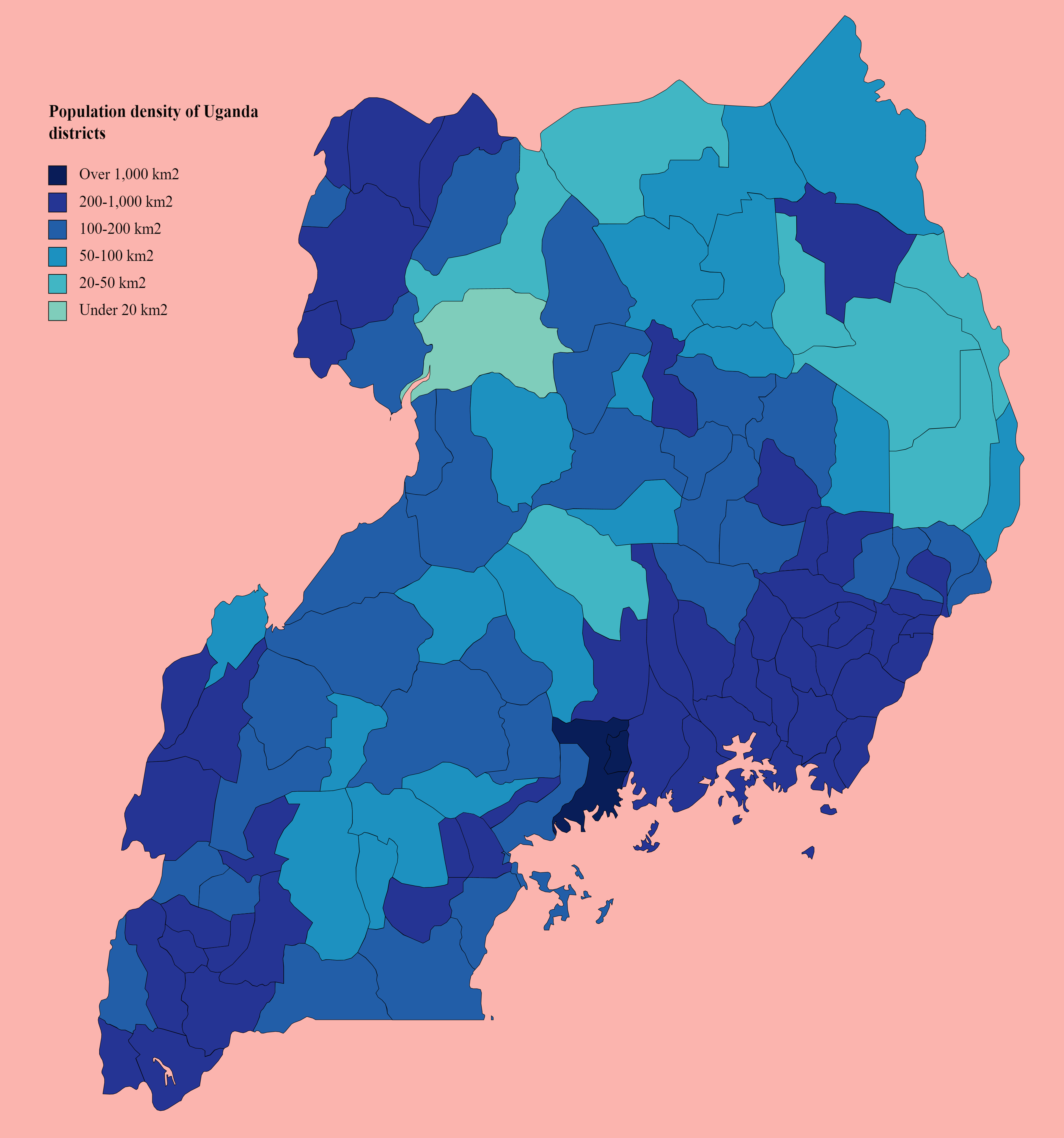

7. 人口

ウガンダの人口は1969年の950万人から2014年には3490万人へと増加した。最後のセンサス間期間(2002年9月)と比較すると、過去12年間で人口は1060万人増加した。ウガンダの年齢中央値15歳は世界で最も低い。ウガンダは世界で5番目に合計特殊出生率が高く、女性1人あたり5.97人の子どもが生まれている(2014年推定)。2024年時点の推定人口は約4928万人である。

イディ・アミンが1972年にウガンダ系アジア人(主にインド系)の追放を命じる前には、ウガンダには約8万人のインド人がいたが、これにより人口は7000人程度にまで減少した。しかし、多くのアジア人は1979年のアミン失脚後にウガンダに戻った。ウガンダのインド人の約90%がカンパラに居住している。また、国内には約1万人の白人系アフリカ人と3000人のアラブ人もいる。

国連難民高等弁務官事務所 (UNHCR) によると、2021年8月時点でウガンダには140万人以上の難民が居住している。そのほとんどは、アフリカ大湖沼地域の近隣諸国、特に南スーダン(68.0%)とコンゴ民主共和国(24.6%)からの難民である。2021年8月、ウガンダはタリバンによる政権掌握を受けてアフガニスタンから一部の難民を受け入れた。

人口増加率は依然として高く、若年層が人口の大部分を占めるピラミッド型の人口構成となっている。これは、教育、雇用、医療などの社会サービスに対する大きな圧力を生み出している。平均寿命は徐々に改善しているが、依然として世界の平均よりは低い。出生率も高い水準にあるが、近年は緩やかな低下傾向も見られる。死亡率は、乳幼児死亡率や妊産婦死亡率の改善努力にもかかわらず、依然として高い。

政府は人口問題への対応として、家族計画サービスの普及や女性の教育機会の向上などを進めているが、文化的な背景や宗教的な要因もあり、その効果は限定的である。

7.1. 民族構成

ウガンダは多様な民族集団から構成される多民族国家である。最大の民族集団は、主に中央地域に居住するバントゥー系のガンダ族であり、2014年の国勢調査では人口の16.5%を占めた。

その他、バントゥー系では、アンコーレ族 (9.6%)、ソガ族 (8.8%)、キガ族 (7.1%)、ギス族 (4.9%) などが主要な集団である。これらの民族は主に国土の南部から西部、東部にかけて居住している。

ナイル系の民族集団は主に北部に居住しており、ランゴ族 (6.3%)、アチョリ族 (4.4%)、テソ族 (7.0%) などが含まれる。

中央スーダン語系の民族としては、北西部に居住するルグバラ族 (3.3%) などがいる。

これらの主要民族以外にも多数の小規模な民族集団が存在し、「その他」として全体の32.1%を占めている。

インド系住民は、主に商業に従事しており、都市部に集中して居住している。1972年のイディ・アミン政権による追放政策で多くが国外へ逃れたが、その後、一部が帰還し、現在もウガンダ経済において重要な役割を担っている。

各民族集団は独自の言語、文化、伝統を有しており、民族間の関係は歴史的に協調と対立を繰り返してきた。独立後の政治的混乱期には、民族対立が紛争の一因となることもあった。現政権は国民統合を掲げているが、依然として地域や民族に基づくアイデンティティは強く残っている。

7.2. 言語

ウガンダの公用語は英語とスワヒリ語である。英語は植民地時代からの影響で、政府、教育、ビジネスなどの公式な場面で広く使用されている。スワヒリ語は2005年に第二の公用語として憲法で定められたが、国民の間での日常的な使用頻度は、特に南部や南西部のバントゥー語圏ではそれほど高くない。しかし、北部地域では重要なリングワ・フランカ(共通語)として機能しており、警察や軍隊でも広く使用されている。これは、植民地時代に北部出身者が治安部隊に偏って採用された歴史的経緯も影響しているとされる。スワヒリ語の地位は、政権担当者の政治的立場によって変動してきた。例えば、北西部出身のイディ・アミンはスワヒリ語を国語と宣言した。

国内には40以上の地域言語が存在し、主に3つの語族に分類される。

- バントゥー語群:主に国土の南部、西部、東部に話者が分布する。最も話者数が多いのはガンダ語(またはルガンダ語)であり、首都カンパラを中心にリングワ・フランカとしても広く通用する。その他、ニャンコレ語、キガ語、ソガ語、ギス語、ニョロ語、トロ語などがある。

- ナイル語群:主に北部に話者が分布する。ランゴ語、アチョリ語、テソ語、カラモジョン語などが含まれる。

- 中央スーダン語群:主に北西部に話者が分布する。ルグバラ語、マディ語などがある。

これらの地域言語は、それぞれの民族集団の日常生活や文化において重要な役割を担っている。初等教育においては、地域言語による教育も一部で行われているが、教材の不足や標準化の難しさなどの課題もある。政府は、公用語である英語の普及を重視しつつも、地域言語の保存と振興にも配慮する言語政策を進めようとしている。

7.3. 宗教

ウガンダにおける主要な宗教はキリスト教であり、2014年の国勢調査によると、人口の約82%がキリスト教徒である。その内訳は、カトリックが39.3%(2002年の41.6%から減少)、ウガンダ聖公会(アングリカン)が32.0%(2002年の35.9%から減少)である。福音派/ペンテコステ派/新生派は最も成長を見せ、2002年の4.7%から2018年には11.1%に増加した。アドベンチスト教会やその他のプロテスタント教会が残りのキリスト教徒の大部分を占めるが、小規模な東方正教会のコミュニティも存在する。

次に多く報告された宗教はイスラム教であり、イスラム教徒は人口の14%を占め、2002年の12.1%から増加した。そのほとんどはスンニ派である。

2014年の国勢調査によると、残りの人口は伝統宗教(0.1%、2002年の1%から減少)、その他の宗教(1.4%)、または無宗教(0.2%)であった。

伝統的なアニミズム信仰も、特に地方において依然として影響力を持ち、キリスト教やイスラム教の信仰と併存する形で実践されることもある。宗教はウガンダ社会において重要な役割を果たしており、教育や医療などの社会サービス提供において宗教団体が大きな貢献をしている。一方で、宗教間の対立は比較的少ないものの、政治的な文脈で宗教が利用されることもある。

7.4. 主要都市

ウガンダの都市化は進行中であり、首都カンパラが政治・経済・文化の中心として圧倒的な規模を誇る。以下に主要な都市を挙げる。

- カンパラ:ウガンダの首都であり最大の都市。中央地域に位置し、ヴィクトリア湖の北岸近くにある。人口は約168万人(2020年推定)。政治、行政、商業、金融、教育の中心地であり、交通網も集中している。急速な都市化に伴い、交通渋滞、住宅不足、インフラ整備の遅れなどの課題も抱える。

- ナンサナ:カンパラの北西に隣接する都市で、ワキソ県に属する。カンパラ大都市圏の一部を形成し、人口は約53万人(2020年推定)。急速な人口増加が見られる住宅都市。

- キラ:カンパラの東に隣接する都市で、ワキソ県に属する。これもカンパラ大都市圏の一部で、人口は約46万人(2020年推定)。住宅地開発が盛ん。

- マキンダイ・サバガボ(またはサバガボ):カンパラの南に位置し、ワキソ県に属する。人口は約41万人(2020年推定)。

- ムバララ:西部地域の主要都市。アンコーレ地方の中心地であり、農産物の集散地。人口は約22万人(2020年推定)。交通の要衝でもある。

- グル:北部地域の主要都市。アチョリ地方の中心地。長年の紛争の影響を受けたが、近年は復興が進んでいる。人口は約18万人(2020年推定)。

- ジンジャ:東部地域に位置し、ヴィクトリア湖からナイル川が流れ出す地点にある。かつては工業都市として栄え、ナルバーレ水力発電所がある。人口は約10万人(2020年推定)。

- マサカ:中央地域の南部に位置する都市。農産物の集散地。人口は約11万人(2020年推定)。

これらの都市以外にも、各県の中心都市が地方の行政や商業の拠点となっている。都市化の進展は経済活動の活発化をもたらす一方で、計画的な都市開発、インフラ整備、環境問題への対応が重要な課題となっている。

8. 社会

ウガンダ社会は、多様な民族、文化、宗教的背景を持つ人々によって構成されている。独立後の政治的混乱や内戦は社会に深い傷跡を残したが、近年は比較的安定を取り戻しつつある。しかし、依然として貧困、格差、ジェンダー不平等、高い人口増加率といった多くの課題に直面している。

8.1. 教育

ウガンダの教育制度は、多くの分野で不足しているものの、1990年代後半以降、大きな変化を遂げている。教育制度は、子どもたちが小学校で7年間、中学校で6年間、そして高等教育機関で3年から5年間学ぶように構成されている。1997年、政府はすべての子どもたちに対して小学校教育を無償化すると宣言した(UPE)。この改正は大きな恩恵をもたらした。1986年には、わずか200万人の子どもしか小学校に通っていなかった。1999年までには、600万人の子どもが小学校に通うようになり、この数は増え続けている。

1997年に普遍的初等教育(UPE)が導入されて以来、初等教育へのアクセスが大幅に向上した後、ウガンダは2007年にサハラ以南アフリカで初めて普遍的中等教育(USE)を導入した国となった。これにより、2007年から2012年の間に前期中等教育の就学率はほぼ25%増加した。

2002年の国勢調査では、ウガンダの識字率は66.8%(男性76.8%、女性57.7%)であった。教育への公的支出は、2002年から2005年のGDPの5.2%であった。

教育制度は、7年間の初等教育、4年間の前期中等教育(Oレベル)、2年間の後期中等教育(Aレベル)、そして大学や専門学校などの高等教育から成る。

1997年に導入された初等教育無償化政策 (UPE) は、就学率の大幅な向上に貢献したが、児童数の急増により、教室不足、教員不足、教材不足といった教育の質の低下が問題となった。2007年には中等教育無償化政策 (USE) も導入されたが、同様の課題に直面している。

地域間格差や男女間格差も依然として存在し、特に農村部や紛争影響地域、女子の教育機会は限られていることが多い。中途退学率も高く、貧困が主な原因の一つとされている。

高等教育機関としては、東アフリカで最も古い大学の一つであるマケレレ大学が国内最高学府として知られる。その他、ムバララ科学技術大学、キャンボゴ大学、グル大学、ウガンダ・クリスチャン大学、カンパラ国際大学など、公立・私立の大学が多数存在する。2020年現在、ウガンダ高等教育評議会 (NCHE) のウェブサイトには、46の私立認可大学がリストアップされている。

政府は教育の質の向上、教員養成、職業技術教育の強化などに取り組んでいるが、予算不足や制度的な課題も多い。

8.2. 保健

2000年代初頭には、医師は人口10万人あたり8人であった。2001年にウガンダが国立保健施設での利用者負担を撤廃した結果、受診者数は80%増加し、この増加の半分以上は最貧困層20%の人々によるものであった。この政策は、ウガンダがミレニアム開発目標を達成する上で重要な要因として、またこれらの目標達成における公平性の重要性を示す例として引用されている。この政策にもかかわらず、ジェニファー・アングコさんの事件で広く報道されたように、自身の医療器具を提供しない場合、多くの利用者が治療を拒否されている。病院内のコミュニケーション不足、医療サービスへの満足度の低さ、医療サービス提供者までの距離が、ウガンダ、特に貧困層や高齢者世帯の人々への質の高い医療提供を妨げている。貧困層や農村住民への補助金提供、官民パートナーシップの拡大は、脆弱な人々が医療サービスを利用できるようにするための重要な規定として特定されている。

2019年の出生時平均寿命は63.4歳と推定されている。2012年の乳児死亡率は、子ども1,000人あたり約61人であった。

2012年7月、同国のキバレ県でエボラ出血熱が発生した。2012年10月4日、保健省は少なくとも16人が死亡した後、公式に流行の終息を宣言した。

保健省は2013年8月16日、北部ウガンダでクリミア・コンゴ出血熱の疑いのある流行により3人が死亡したと発表した。

ウガンダは、稀なHIV成功事例の一つである。1980年代には人口の30%が感染していたが、2008年末には6.4%まで減少した。一方、禁欲の実践は減少していることが判明した。

活動的な未婚女性の半数未満しか近代的な避妊法を使用しておらず、この割合は2000年から2011年にかけてほとんど変化していない。しかし、2011年に避妊具を使用した既婚女性は約26%に過ぎなかった。避妊具の使用も、貧困層(約15%)と富裕層(約40%)の女性の間で大きく異なる。その結果、ウガンダの女性は約6人の子どもを産むが、彼女たちは約4人を望んでいる。2011年のウガンダ人口保健調査(DHS)によると、出生の40%以上が計画外である。2010年、ウガンダ保健省は、危険な中絶が同国の妊産婦死亡の8%を占めると推定した。2006年のウガンダ人口保健調査(UDHS)は、毎年約6,000人の女性が妊娠関連の合併症で死亡していることを示した。フューチャー・ヘルス・システムズによる2012年のパイロット調査では、医療サービスや診療所への交通手段に対するバウチャー制度を導入することで、この割合を大幅に削減できることが示されている。

女性器切除(FGM)の有病率は低い。2013年のユニセフ報告書によると、ウガンダの女性のわずか1%しかFGMを受けておらず、この慣行は同国では違法である。

主要な疾病としては、HIV/エイズ、マラリア、結核、呼吸器感染症、下痢症などが挙げられる。HIV/エイズに関しては、かつて世界で最も感染率が高い国の一つであったが、政府と国際社会の強力な対策(ABC戦略:Abstinence, Be faithful, Condom use)により、新規感染者数および感染率は大幅に減少した。しかし、近年は再び増加傾向も見られ、依然として深刻な公衆衛生上の課題である。マラリアは依然として主要な死因の一つであり、特に子どもや妊婦が高いリスクに晒されている。

医療サービスへのアクセスは、都市部と農村部の格差が大きい。農村部では医療施設や医療従事者が不足しており、交通手段の確保も困難である。2001年に公立医療機関での利用者負担金が廃止されたが、医薬品や医療器具の不足から、実質的な負担を強いられるケースも多い。医療従事者の不足や都市部への偏在も深刻な問題である。

政府は、プライマリ・ヘルスケアの強化、母子保健サービスの改善、感染症対策、医療従事者の育成などに取り組んでいるが、財政的な制約や制度的な課題も多い。

8.3. 治安と法執行

ウガンダの治安状況は、地域によって大きく異なる。首都カンパラなどの都市部では、一般犯罪(窃盗、強盗、詐欺など)の発生が報告されている。特に夜間の外出や貴重品の管理には注意が必要である。近年は、バイクタクシー(ボダボダ)を利用した強盗事件も増加傾向にある。

組織犯罪に関しては、人身売買、麻薬取引、象牙などの野生生物製品の密輸などが問題となっている。

北部地域では、かつて神の抵抗軍 (LRA) による長年の紛争があったが、現在は沈静化している。しかし、依然として周辺国(南スーダン、コンゴ民主共和国など)の不安定な情勢が国境地域の治安に影響を与える可能性がある。また、カラモジャ地方など一部地域では、家畜強盗などの部族間抗争が散発的に発生している。

法執行機関の中心はウガンダ警察隊 (Uganda Police Force, UPF) である。警察は国内の治安維持、犯罪捜査、交通取り締まりなどを担当している。警察官の数は不足しており、装備や訓練も十分とは言えない状況が指摘されている。警察による人権侵害(過剰な力の行使、不当な逮捕・拘束、拷問など)の報告も国内外の人権団体から寄せられており、警察改革の必要性が叫ばれている。現在の警察長官 (IGP) はアッバス・ビアカガバである。ビアカガバは2024年5月18日に前IGPのジェフリー・トゥムシイメの後任となった。警察への採用は毎年行われている。

司法制度は、最高裁判所を頂点とする階層構造となっており、刑事事件および民事事件を扱っている。しかし、裁判官の不足、事件処理の遅延、司法へのアクセスの困難さ(特に貧困層や地方住民にとって)、司法の独立性に対する政治的圧力などが課題として指摘されている。刑務所の過密状態や劣悪な収容環境も問題である。

同盟民主軍 (ADF) はウガンダ政府に反対する暴力的な反乱勢力である。これらの反乱軍はウガンダ人民防衛軍の敵であり、アル・シャバブの関連組織である。

9. 文化

ウガンダの文化は、国内に存在する多数の民族集団の伝統が融合した多様性に富むものである。それぞれの民族が独自の言語、音楽、舞踊、工芸、口承文学、社会的慣習、価値観を持っている。

伝統音楽や舞踊は、儀式、祝祭、日常生活において重要な役割を果たしており、太鼓、木琴(アマディンダ)、弦楽器(エンナンガ、アディンギディなど)、笛などが用いられる。ブガンダ王国の宮廷音楽や舞踊は特に洗練されている。

工芸品としては、樹皮布(バーククロス)、籠細工、木彫り、陶器、ビーズ細工などがあり、実用的なものから装飾的なものまで様々である。樹皮布はユネスコの無形文化遺産にも登録されている。

生活様式は、都市部と農村部、また民族集団によって異なる。伝統的な共同体意識や拡大家族制度が依然として重要視される一方で、都市化やグローバリゼーションの影響も受けている。

現代文化としては、ポピュラー音楽(アフロビート、キッダンダーリなど)、演劇、映画(「ウガウッド」と呼ばれる独自の映画産業も存在する)、現代美術などが活発である。文学では、英語や各地域言語による詩、小説、戯曲が書かれている。

イディ・アミン政権時代に追放された多くのアジア人(主にインド出身者)がウガンダに帰還しており、彼らの文化もウガンダ社会の一部となっている。

9.1. メディア

ウガンダには国内外に放送する多数のメディア媒体があり、ニュース、雑誌、スポーツ、ビジネス、エンターテイメントをカバーしている。

人気のあるウガンダの新聞には以下のようなものがある。

- ニュー・ビジョン (New Vision) - 政府系の日刊英字新聞

- デイリー・モニター (Daily Monitor) - 独立系の日刊英字新聞

- ブケッデ (Bukedde) - ルガンダ語の日刊新聞

- ジ・オブザーバー (The Observer) - 週刊英字新聞

- イースト・アフリカン・ビジネス・ウィーク (East African Business Week) - 地域経済紙

- レッド・ペッパー (Red Pepper) - タブロイド紙

最も人気のあるウガンダのテレビ局には以下のようなものがある。

- ウガンダ放送協会 (UBC) - 国営放送

- NTV (NTV Uganda) - 民放

- NBSテレビジョン (NBS Television) - 民放

- サニュカTV (Sanyuka TV) - 民放

- ババTV (Baba TV) - 民放

- トップTV (Top TV)

- スパークTV (Spark TV)

ラジオも重要な情報源であり、多数の国営および民間のラジオ局が英語、スワヒリ語、各地域言語で放送を行っている。

メディアはすべてウガンダ通信委員会 (UCC) の管理・規制下にある。

報道の自由度は、憲法で保障されているものの、政府に批判的な報道に対して圧力がかかることや、ジャーナリストが脅迫や逮捕の対象となる事例も報告されており、懸念が示されている。特に選挙期間中や政治的に敏感な問題に関しては、自己検閲が行われる傾向もあるとされる。インターネットメディアやソーシャルメディアの利用も拡大しているが、政府によるアクセス制限やコンテンツ規制の動きも見られる。

9.2. スポーツ

ウガンダではサッカーが最も人気のあるスポーツである。サッカーウガンダ代表チーム(愛称「クレーンズ」)は、ウガンダサッカー連盟によって運営されている。

FIFAワールドカップ本大会への出場経験はないが、アフリカネイションズカップでは1978年大会で準優勝を果たしている。国内リーグでは、SCヴィラが最も成功しており、国内リーグで16回優勝し、1991年にはCAFチャンピオンズリーグ(当時はアフリカン・カップ・オブ・チャンピオン・クラブズ)の決勝に進出した。これは1972年にシンバSCも達成した偉業である。KCCAは国内リーグ優勝回数で13回と2位である。

2020年現在、オリンピックにおけるウガンダは、金メダル2個、銀メダル3個、銅メダル2個の合計7個のメダルを獲得しており、そのうち4個がボクシング、3個が陸上競技である。コモンウェルスゲームズでは、ウガンダは金メダル13個を含む合計49個のメダルを獲得しており、すべてボクシングと陸上競技である。

ウガンダのボクシング代表チームは「ザ・ボンバーズ」と呼ばれている。彼らは1968年から1980年の夏季オリンピックで4個のメダルを獲得し、1974年の世界アマチュアボクシング選手権でも2個のメダルを獲得した。著名なボクサーには、コーネリアス・ボザ=エドワーズ、ジャスティン・ジュウコ、アユブ・カルレ、ジョン・ムガビ、エリダディ・ムクワンガ、ジョセフ・ンスブガ、カシム・オウマ、サム・ルクンド、レオ・ルワブウォゴがいる。

陸上競技では、ジョン・アキ=ブアがウガンダ初のオリンピック金メダルを獲得した。1972年のミュンヘンオリンピックで、彼は400mハードルで47秒82の世界記録を樹立して優勝した。400m走者のデイビス・カモガは、1996年のアトランタオリンピックで銅メダル、1997年の世界選手権で銀メダルを獲得した。ドーカス・インジクルは、2005年の世界選手権と2006年のコモンウェルスゲームズで3000m障害を制した。

スティーブン・キプロティチは、2012年のロンドンオリンピックと2013年の世界選手権でマラソンに優勝し、2015年の東京マラソンで2位に入った。ジョシュア・チェプテゲイは、世界選手権、世界クロスカントリー選手権、コモンウェルスゲームズで10kmレースに優勝し、5kmと15kmで世界記録を樹立した。ハリマー・ナカアイは、2019年の世界選手権で800mレースに優勝した。

クリケットでは、ウガンダは1975年のクリケット・ワールドカップに出場した東アフリカチームの一員であった。最近では、ウガンダ代表クリケットチームが2024年のICC男子T20ワールドカップへの出場権を獲得した。

同国にはますます成功を収めているバスケットボール代表チームがある。「シルバーバックス」の愛称で知られ、2015年のFIBAアフリカ選手権でデビューした。

2011年7月、ウガンダのカンパラはペンシルベニア州ウィリアムズポートで開催された2011年リトルリーグ・ワールドシリーズへの出場権を初めて獲得し、サウジアラビアの野球チーム、ダーランLLを破ったが、ビザの問題でシリーズへの参加は叶わなかった。ウガンダのリトルリーグチームは、2012年リトルリーグ・ワールドシリーズへの出場権を獲得し、参加した。

その他、ホッケーやロードレースも人気がある。

9.3. 映画

ウガンダの映画産業は比較的新しい。急速に発展しているが、依然として様々な課題に直面している。アマクラ国際映画祭、パール国際映画祭、マイシャ・アフリカン映画祭、マニャ人権映画祭などの映画祭の急増に見られるように、業界への支援は行われている。しかし、映画製作者たちは、ナイジェリアや南アフリカなどの大陸の他の国々の競争市場や、ハリウッドの大作映画との競争に苦慮している。

ウガンダ人によってのみ製作されたと公に認められた最初の映画は、2005年にハッジ・アシュラフ・セムウォゲレが監督・脚本を務めた『フィーリングス・ストラグル』である。これはウガンダにおける映画の隆盛の年を示しており、多くの愛好家が様々な立場で映画製作者と名乗ることを誇りに思っていた時期である。

地元の映画産業は、2つのタイプの映画製作者の間で二極化している。第一は、ナイジェリアのノリウッドのビデオ映画時代のゲリラ的な映画製作アプローチを用い、約2週間で作品を量産し、間に合わせのビデオホールで上映する映画製作者たちである。第二は、映画の美学を持ちながらも、資金が限られているため、ドナー資金の競争的な獲得に頼らざるを得ない映画製作者たちである。

ウガンダの映画は進化しているものの、依然として大きな課題に直面している。演技や編集技術の洗練といった技術的な問題に加え、資金調達の問題や政府の支援・投資の欠如がある。国内には映画専門の学校はなく、銀行は映画事業への融資を行わず、映画の配給やマーケティングも依然として貧弱である。

ウガンダ通信委員会 (UCC) は、2014年から、ウガンダのテレビ局にウガンダのコンテンツを70%放送し、そのうち40%を独立プロダクションの作品とすることを義務付ける規制を準備している。ウガンダ映画への重点化と、主流テレビ向けのウガンダ作品を優遇するUCCの規制により、ウガンダ映画は近い将来、より目立ち、成功する可能性がある。

「ウガウッド」とも称されるこのインディペンデント映画産業は、低予算ながらもアクションやコメディなどのジャンルで独自の作品を生み出している。

9.4. 食文化

ウガンダの食文化は、多様な民族集団の伝統と、入手可能な地域の食材に深く根ざしている。主食は地域によって異なり、バントゥー系の地域ではマトケ(料理用バナナ)が最も一般的である。マトケは蒸したり、茹でたり、潰したりして、様々なソースや煮込み料理と一緒に食される。その他の主食としては、キャッサバ、サツマイモ、ジャガイモ、トウモロコシ(ポショまたはウガリと呼ばれる練り粥にする)、ミレット、ソルガムなどがある。

豆類(ギニャンジャ)、落花生(ピーナッツソース、ギヌー・ナッツソース)、野菜(アマランサス、キャベツ、ナスなど)も日常的に食卓に並ぶ。肉類では、牛肉、ヤギ肉、鶏肉が一般的であり、特別な機会には豚肉も食される。ヴィクトリア湖などの湖沼では、ティラピアやナイルパーチなどの魚が豊富に獲れ、重要なタンパク源となっている。

代表的な料理には以下のようなものがある。

- マトケ:料理用バナナを蒸したもの。しばしば潰してペースト状にする。

- ポショ(またはウガリ):トウモロコシの粉を湯で練ったもの。

- ギヌー・ナッツソース(Gnut sauce):落花生をペースト状にして煮込んだソース。マトケや肉、野菜と一緒に食される。

- ルウォンボ(Luwombo):鶏肉、牛肉、ヤギ肉などをバナナの葉で包み蒸し焼きにした伝統料理。

- チャパティ:インドの影響を受けた平たいパン。屋台などでもよく売られている。

- ロレックス(Rolex):チャパティで卵焼きと野菜(キャベツ、トマト、タマネギなど)を巻いた人気のストリートフード。

飲み物としては、伝統的な地ビール(ミレットやソルガムから作られるムウェンゲ、バナナから作られるトント・ジェムなど)がある。紅茶(チャイ)も広く飲まれている。

都市部では、西洋料理やインド料理、中華料理などのレストランも見られる。

9.5. 世界遺産

ウガンダには、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が1件、自然遺産が2件存在する(2024年現在)。

- カスビのブガンダ歴代国王の墓(文化遺産、2001年登録):首都カンパラ近郊のカスビの丘にあるブガンダ王国の歴代国王4人の墓所。伝統的な建築様式(主に木材、茅、葦を使用)と精神文化を伝える重要な遺跡であったが、2010年に火災で主要な建物が焼失した。その後、日本の支援なども受けて再建が進められ、2023年に危機遺産リストから解除された。

- ブウィンディ原生国立公園(自然遺産、1994年登録):南西部に位置し、絶滅危惧種であるマウンテンゴリラの重要な生息地。豊かな生物多様性を誇る原生林が広がっている。

- ルウェンゾリ山地国立公園(自然遺産、1994年登録):西部に位置し、アフリカで3番目に高い山脈であるルウェンゾリ山地を含む。万年雪や氷河、特異な高山植物群が見られる。

これらの世界遺産は、ウガンダの自然と文化の豊かさを示すものであり、保護と持続可能な利用が求められている。

9.6. 祝祭日

ウガンダの主要な国民の祝日および宗教的な祝祭日は以下の通りである。

| 日付 | 日本語表記 | 備考 |

|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | |

| 1月26日 | 解放記念日 | 国民抵抗軍 (NRM) が政権を掌握した日 (1986年) |

| 2月16日 | ヤン・ルワム大主教記念日 | 1977年にイディ・アミン政権下で殺害された聖公会大主教を追悼 |

| 3月8日 | 国際女性デー | |

| 移動祝祭日 | 聖金曜日 | キリスト教の祝日 |

| 移動祝祭日 | イースター・マンデー | キリスト教の祝日 |

| 5月1日 | メーデー | |

| 6月3日 | ウガンダ殉教者の日 | 19世紀後半にブガンダ王国で殉教したキリスト教徒を記念 |

| 6月9日 | 英雄の日 | 国家に貢献した人々を称える日 |

| 移動祝祭日 | イード・アル=フィトル | イスラム教のラマダン明けの祝祭 |

| 移動祝祭日 | イード・アル=アドハー | イスラム教の犠牲祭 |

| 10月9日 | 独立記念日 | イギリスから独立した日 (1962年) |

| 12月25日 | クリスマス | キリスト教の祝日 |

| 12月26日 | ボクシング・デー |

これらの祝祭日には、政府機関や多くの企業が休みとなり、各地で記念行事や宗教的儀式が行われる。