1. 概要

オットー・ノイラート(Otto Neurathオットー・ノイラートドイツ語、1882年12月10日 - 1945年12月22日)は、オーストリア出身の科学哲学者、社会学者、政治経済学者である。彼は図による統計表現であるアイソタイプ(ISOTYPE、国際タイポグラフィ図解教育システム)の発明者であり、博物館の実践における革新者でもあった。1934年に故国を追われるまで、ノイラートはウィーン学団の主要人物の一人であり、物理主義の提唱者となった。彼の学際的な貢献は、科学哲学、社会学、経済学の分野に及び、特に論理実証主義運動における中心的な役割、統一科学運動の推進、そして『統一科学の国際百科事典』の編纂における貢献が挙げられる。

2. 初期生い立ちと教育

ノイラートは1882年12月10日にウィーンで生まれた。彼の父ヴィルヘルム・ノイラート(1840年 - 1901年)は当時著名なユダヤ人の政治経済学者であり社会改革者であった。母はプロテスタントで、オットー自身もプロテスタントになった。ヘレネ・ミゲルカは彼のいとこにあたる。

彼はウィーン大学で数学と物理学を学び、1902年から1903年にかけて2学期間正式に授業に登録した。1906年にはベルリン大学で「古代における貿易、商業、農業の概念について」(Zur Anschauung der Antike über Handel, Gewerbe und Landwirtschaft)と題された論文で政治学と統計学の博士号を取得した。

1907年にアンナ・シャピレと結婚したが、彼女は1911年に息子パウル・ノイラート(後の社会学者)を出産中に死去した。その後、親しい友人で数学者・哲学者であったオルガ・ハーン=ノイラートと再婚した。オルガの失明と第一次世界大戦の勃発のため、息子パウルはウィーン郊外の、ノイラートの母が住む児童養護施設に送られたが、9歳で両親のもとに戻り共に暮らすようになった。

3. ウィーンでのキャリア

オットー・ノイラートは、ウィーンでの学術的および職業的な活動を通じて、社会経済改革と科学の統一に尽力した。特に、ウィーン商科大学での講義、戦時経済部門での活動、そして社会経済博物館の設立と運営は、彼のキャリアにおける重要な転換点となった。

3.1. 学術・職業的キャリア

ノイラートは第一次世界大戦が勃発するまで、ウィーン商科大学で政治経済学を教えた。その後、オーストリア=ハンガリー帝国の戦争省で戦時経済部門の責任者を務めた。1917年にはハイデルベルク大学で「戦時経済学とその未来への重要性」(Die Kriegswirtschaftslehre und ihre Bedeutung für die Zukunft)と題する教授資格論文を完成させた。1918年にはライプツィヒのドイツ戦時経済博物館(Deutsches Kriegswirtschaftsmuseum、後に「ドイツ経済博物館」に改称)の館長に就任した。ここで彼はデューラー同盟で知られるヴォルフガング・シューマンと共に働き、シューマンはドイツ革命による政治的危機の中で、ザクセン州における社会化計画の策定をノイラートに促した。ノイラートはシューマンとヘルマン・クラノルトと共に「クラノルト=ノイラート=シューマン綱領」を策定した。

1918年から1919年にかけてドイツ社会民主党に入党し、ミュンヘンの中央経済計画事務所を運営した。しかし、バイエルン・レーテ共和国が鎮圧されると、ノイラートは投獄された。オーストリア政府の介入により釈放され、オーストリアに帰国した。投獄中に彼はオズヴァルト・シュペングラーの『西洋の没落』に対する批判書『アンチ=シュペングラー』(Anti-Spengler)を執筆した。

「赤いウィーン」と呼ばれる社会民主主義市政下のウィーンで、彼は社会民主党に加わり、自立支援グループの連合体であるオーストリア住宅・小庭園協会(Verband für Siedlungs-und Kleingartenwesen)の書記となった。この協会は会員に住宅と庭園区画を提供することを目指していた。1923年、彼は住宅と都市計画のための新しい博物館「ジードルングス博物館」を設立し、1925年にはウィーン社会経済博物館(Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum in Wien)と改称した。この博物館にはウィーン市行政、労働組合、労働者会議所、労働者銀行が会員として参加し、当時の市長カール・ザイツが協会の初代提唱者として活動した。福祉・保健担当の市議会議員ユリウス・タンドラーも他の著名な社会民主党政治家と共に博物館の初代理事を務めた。博物館は市行政の建物、特にウィーン市庁舎の人民ホールに展示室を設けた。ノイラートは社会民主党の雑誌『デア・カンプフ』にも寄稿した。

3.2. ウィーン学団と論理実証主義

1920年代、ノイラートは熱心な論理実証主義者となり、ウィーン学団の宣言の主要な執筆者となった。彼は検証原理と「プロトコル命題」について執筆した。ウィーン学団の「左派」の一員として、ノイラートは形而上学と認識論の両方を拒絶し、マルクス主義を科学の典型とみなし、科学を社会変革の手段であると考えた。

彼は統一科学運動と『統一科学の国際百科事典』(International Encyclopedia of Unified Science)の背後にある推進力であった。この百科事典のタイトルは、18世紀フランスの『百科全書』にちなんで名付けられたものである。執筆陣には、ノイラートの他、ルドルフ・カルナップ、バートランド・ラッセル、ニールス・ボーア、ジョン・デューイ、チャールズ・W・モリスなどが名を連ねた。このプロジェクトは、すべての学問分野を体系的な方法で定式化することを目標としていたが、わずか2巻の刊行に終わった。ノイラートは、統一科学運動を通じて、社会科学を物理学や化学のように因果律に従って正確な予測を行う学問にしようと試みた。

ノイラートはエスペラント語の提唱者でもあり、1924年にウィーンで開催された世界エスペラント大会に出席し、そこでルドルフ・カルナップと初めて出会った。1927年にはエルンスト・マッハ協会の書記に就任した。

3.3. アイソタイプと視覚的コミュニケーション

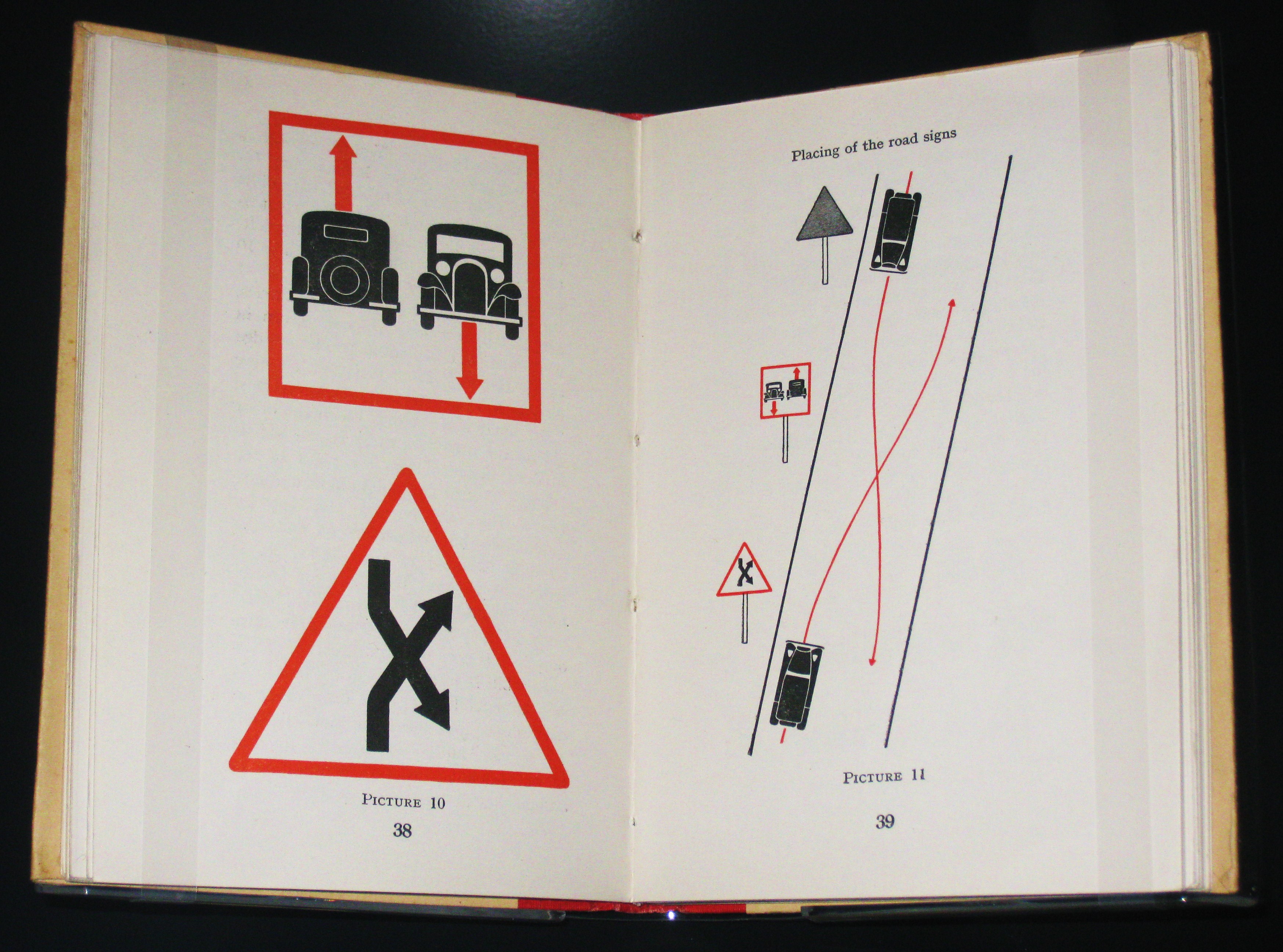

ウィーン社会経済博物館を、多言語が話されるオーストリア=ハンガリー帝国各地からの訪問者にも理解しやすいものにするため、ノイラートはグラフィックデザインと視覚教育に取り組んだ。彼は「言葉は分断し、絵は結びつける」という自身の言葉をオフィスの壁に掲げ、この信念のもとで活動した。

1920年代後半、グラフィックデザイナーのルドルフ・モドリーはノイラートのアシスタントを務め、新しいコミュニケーション手段としての視覚的な「言語」に貢献した。ノイラートはイラストレーターのゲルト・アルンツと、後に1941年に結婚するマリー・ノイラートと共に、容易に解釈できるアイコンを用いて量的な情報を表現する新しい方法を開発した。これは現代のインフォグラフィックの先駆けであり、当初は「ウィーン図解統計法」と名付けられた。プロジェクトの野心がウィーンに関連する社会経済データを超えて拡大するにつれ、彼はプロジェクト名を「アイソタイプ」(ISOTYPE)と改称した。これは「国際タイポグラフィ図解教育システム」(International System of Typographic Picture Education)の頭字語からとられた愛称である。

ノイラートが仲間たちと共にデザインした記号は、読み書きのできない人々や専門家でない人々でも社会変化や不公平を理解できる一助として、さまざまな国の人口統計と社会統計をその量に応じて表現し、19世紀から20世紀初頭にかけてのこうした統計に見られる変化を図解するものであった。この仕事は地図学やグラフィックデザインに大きな影響を与えた。彼が各地の博物館で行った革新的な仕事や、マリー・ライデマイスターの役割であったデータと統計を視覚的な形状へと変化させる「トランスフォーマー」(transformer)という概念は、博物館や展示会の実際的な活動に影響力を持った。ノイラートは国際的な都市計画会議で自身のコミュニケーションツールを発表し、普及に努めた。1930年代には、アイソタイプを国際的な絵画言語として推進し始め、成人教育運動やエスペラントのような新しい人工言語に対する国際主義的な情熱と結びつけた。しかし、彼は講演や書簡の中で、アイソタイプが単独の言語として意図されたものではなく、伝えられる内容には限界があることを強調した。

4. 経済・社会思想

ノイラートは、経済学において、貨幣会計に代わる「現物計算」のようなアイデアを提唱したことで注目される。1920年代には、単なる部分的な「社会化」ではなく、「完全社会化」(Vollsozialisierung)を提唱した。これは、ドイツやオーストリアの主流社会民主党よりも急進的な経済システムへの変更を主張するものであった。

1920年代には、ノイラートはこれらの問題について、社会主義経済においても貨幣が必要であると主張するカール・カウツキーのような主要な社会民主主義理論家と議論した。戦時中に政府の経済学者として働いていた際、ノイラートは「戦争の結果、現物計算は以前よりも頻繁かつ体系的に適用された...戦争は弾薬と食料の供給によって戦われ、貨幣によっては戦われなかった」と観察し、財が通約不可能であると考えた。この経験は、貨幣を使用せずに財とサービスの量で経済計画を立てることの実現可能性をノイラートに確信させた。これらのアイデアに対し、ルートヴィヒ・フォン・ミーゼスは1920年に有名なエッセイ「社会主義社会における経済計算」を執筆した。

ノイラートは、資本主義の後に「戦時社会主義」が到来すると信じていた。彼にとって、戦時経済は意思決定と実行の迅速さ、軍事的目標に対する手段の最適な配分、そして発明の現実的な評価と活用において利点を示した。彼が中央集権的な意思決定の結果として認識した二つの欠点は、生産性の低下と単純な経済交換の利益の喪失であったが、生産性の低下はフレデリック・テイラーが提唱したような作業工程分析に基づく「科学的」技術によって軽減できると考えた。ノイラートは、社会経済理論と科学的手法を現代の実践において共に適用できると信じていた。

ノイラートの社会経済発展に関する見解は、古典的マルクス主義で最初に詳細に説明された唯物史観に類似していた。そこでは、技術と認識論の状態が社会組織と衝突するとされる。特にノイラートは、ジェームズ・ジョージ・フレーザーの影響も受けて、科学的思考と経験論・実証主義の台頭を社会主義の台頭と結びつけた。これらは両方とも、神学(観念論哲学と結びついていた)のような古い認識論の様式と衝突しており、後者は反動的な目的を果たしていた。しかし、ノイラートはフレーザーに従い、原始的な魔術が現代の技術に密接に似ていると主張し、両者に対する道具主義的な解釈を示唆した。ノイラートは、魔術は反証不可能であり、したがって科学の時代においても脱魔術化は決して完全にはならないと主張した。科学的な世界観の支持者は、科学以外のいかなる権威も認めず、あらゆる形態の形而上学を拒絶する。ノイラートは、歴史の社会主義段階において、科学的な世界観が支配的な思考様式になると予測した。

5. 亡命生活

オットー・ノイラートは、ナチズムの台頭と政治情勢の悪化により、故郷オーストリアを離れ、亡命生活を余儀なくされた。この時期、彼はネーデルラントとイギリスで活動を続け、特にアイソタイプの普及と研究に尽力した。

5.1. ネーデルラントとイギリスでの活動

オーストリア内戦中の1934年、ノイラートはモスクワで活動していた。彼は問題が起こることを予期し、オーストリアに戻ることが危険になった場合に備えて暗号化されたメッセージを要求していた。後にマリー・ライデマイスターが報告したところによると、「カルナップがあなたを待っている」という電報を受け取ったノイラートは、国際的な仕事を続けるため、ウィーンではなくオランダのハーグへ向かうことを選択した。ウィーンでの事態が可能な限り整理された後、ゲルト・アルンツも彼に合流した。彼の妻オルガもオランダへ逃れたが、1937年にそこで死去した。

ドイツ空軍がロッテルダムを爆撃した後、ノイラートとマリー・ライデマイスターは他の難民と共に開放されたボートでイギリス海峡を渡り、イギリスへ逃れた。彼はマン島のオンチャン収容所で一時的に収容された後、1941年にライデマイスターと結婚した。イギリスでは、彼と妻はオックスフォードにアイソタイプ研究所を設立した。彼はウルヴァーハンプトン近郊のビルストンのスラム街再開発について、アイソタイプ図表の助言と設計を依頼された。

6. 哲学と思想

ノイラートの哲学と思想は、科学哲学、言語哲学、そして物理主義という三つの主要な柱によって特徴づけられる。彼は経験論と科学の統一という目標を追求しつつ、伝統的な形而上学や主観的な認識論を批判的に再構築しようと試みた。

6.1. 科学哲学と言語

ノイラートのプロトコル命題に関する研究は、知識が経験に基づいているという経験論者の関心と、科学の本質的な公共性を調和させようと試みた。ノイラートは、経験の報告は三人称的、したがって公共的で非個人的な性格を持つものとして理解されるべきであり、一人称の主観的な言明としてではないと示唆した。バートランド・ラッセルは、自身の著書『意味と真理の探究』の中で、ノイラートのプロトコル命題の説明が、経験論的な真理、事実、知識の説明に不可欠な経験とのつながりを断ち切っているとして異議を唱えた。

ノイラートの後期の最も重要な著作の一つである『物理主義』(Physicalism)は、論理実証主義における科学統一プログラムの議論の性質を完全に変革した。ノイラートは、実証主義プログラムの一般原則とその概念的基盤との合意点を明確にし、説明している。これには、様々な科学によって提供されるすべての知識を包含する普遍的な体系の構築と、検証可能な科学的文に翻訳できないいかなる命題という意味での形而上学の絶対的な拒絶が含まれる。彼は、一般的な言語に関する実証主義者の扱い、特にルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインの初期の基本的なアイデアの一部を拒絶した。

まず、ノイラートは、言語と実在の間の同型性を、無益な形而上学的思弁として退けた。それは、言葉や文が外部世界にあるものをどのように表現し得るかを説明することを求めることにつながるからである。代わりに、ノイラートは、言語と実在は一致すると提案した。つまり、実在とは単に言語において以前に検証された文の総体にすぎず、ある文の「真理」は、既に検証された文の総体との関係にかかわるというのである。もしある文が既に検証された文の総体と「調和」(または整合)しない場合、その文は偽と見なされるべきか、またはその総体のいくつかの命題が何らかの形で修正されなければならない。したがって、彼は真理を、世界における事実や他の実体とは何の関係もない、言語的主張の内部的な整合性として見なした。さらに、検証の基準は、単一の文ではなく、システム全体に適用されるべきである(意味論的ホーリズムを参照)。このようなアイデアは、ウィラード・ヴァン・オーマン・クワインの「全体論的な検証主義」を深く形成した。クワインの著書『ことばと対象』は、言語の全体論的性質と、それに伴う科学的検証を、既に海上にある船を再構築することに例えたノイラートの比喩を有名にした。

:われわれは、乗船中の船を大海原で改修しなければならない船乗りの様なものである。一から組み直すことなどできるはずものなく、梁を外したら間髪入れず新しい梁を付けねばならないし、そのためには船体の残りの部分を支保に利用するしかない。そういう具合に、古い梁や流木を使って船体全てを新しく作り上げることはできるものの、再構成は徐々にしかおこなえない。

キース・スタノヴィッチは、この比喩をミームとミーム複合体の文脈で議論し、「ノイラート的ブートストラップ」と呼んでいる。

6.2. 物理主義

ノイラートは、科学がセンスデータの観点から再構築されるべきであるという考えも拒絶した。知覚経験は、科学の形式的な再構築のための有効な基礎を構成するにはあまりにも主観的であるからである。したがって、ほとんどの実証主義者が依然として強調していた現象学的言語は、数学的物理学の言語に置き換えられるべきであるとされた。これは、時空座標に基づいているため、必要な客観的定式化を可能にする。このような科学に対する「物理主義的」アプローチは、形而上学の残存する要素をすべて排除することを容易にするだろう。なぜなら、それはそれらを物理的事実に関する主張のシステムに還元することを可能にするからである。

ノイラートはまた、言語自体が物理システムであるため、音や記号の順序だった連続体で構成されていることから、矛盾なく自身の構造を記述できると示唆した。これらのアイデアは、形而上学、特に心の哲学において支配的な立場である物理主義の基礎を形成するのに役立った。

7. 死去

オットー・ノイラートは1945年12月に、突然の脳卒中により死去した。彼の死後、妻のマリー・ノイラートがアイソタイプ研究所の仕事を継続し、ノイラートの遺稿を死後出版し、彼が始めたプロジェクトを完成させたほか、アイソタイプシステムを用いた多くの児童書を執筆し、1980年代に彼女が死去するまで活動を続けた。

8. 遺産と影響力

オットー・ノイラートの思想と業績は、多岐にわたる分野に永続的な影響を与えた。彼の科学哲学における貢献は、物理主義や意味論的ホーリズムといった現代哲学の基盤を築き、特にウィラード・ヴァン・オーマン・クワインの思想に深い影響を与えた。

アイソタイプの発明と発展は、視覚的コミュニケーションの分野に革命をもたらし、現代のインフォグラフィックの先駆けとなった。彼は「言葉は分断し、絵は結びつける」という信念のもと、複雑な社会経済データを視覚的に表現することで、教育を受けていない人々や専門家ではない人々にも情報を伝えることを可能にした。このアプローチは、地図学、グラフィックデザイン、そして博物館や展示会の実践に大きな影響を与えた。

経済学と社会理論においては、彼の現物計算や「完全社会化」といった急進的な社会主義的構想が、経済計算論争を引き起こし、ルートヴィヒ・フォン・ミーゼスのような自由主義経済学者との重要な対話を生み出した。彼の「戦時社会主義」の概念や、マルクス主義の唯物史観と科学的思考を結びつける試みは、社会変革における科学と計画の役割に関する議論を深めた。

ノイラートは、科学を社会変革の手段とみなし、形而上学の排除と統一科学の追求を通じて、より合理的な社会の構築を目指した。彼の学際的なアプローチと、知識を公共化し、社会全体で共有しようとする努力は、今日のオープンサイエンスや公共哲学の精神にも通じるものがある。

9. 主要著作

ノイラートの著作の多くはドイツ語で出版されているが、彼はチャールズ・ケイ・オグデンのベーシック英語を用いて英語でも執筆を行った。彼の科学論文はハーレムのノールト=ホラント州立公文書館に、オットーとマリー・ノイラートのアイソタイプ・コレクションはイギリスのレディング大学のタイポグラフィ・グラフィックコミュニケーション学科に保管されている。

9.1. 書籍

- 1913年. 『バルカン戦争におけるセルビアの成功:経済的・社会的考察』(Serbiens Erfolge im Balkankriege: Eine wirtschaftliche und soziale Studie). ウィーン: マンツ.

- 1921年. 『アンチ=シュペングラー』(Anti-Spengler). ミュンヘン: Callwey Verlag.

- 1926年. 『古代経済史』(Antike Wirtschaftsgeschichte). ライプツィヒ、ベルリン: B. G. Teubner.

- 1928年. 『生活設計と階級闘争』(Lebensgestaltung und Klassenkampf). ベルリン: E. Laub.

- 1933年. 『統一科学と心理学』(Einheitswissenschaft und Psychologie). ウィーン.

- 1936年. 『国際絵画言語:アイソタイプ最初の規則』(International Picture Language; the First Rules of Isotype). ロンドン: K. Paul, Trench, Trubner & co., ltd.

- 1937年. 『アイソタイプによるベーシック』(Basic by Isotype). ロンドン: K. Paul, Trench, Trubner & co., ltd.

- 1939年. 『現代人の形成』(Modern Man in the Making). アルフレッド・A・クノップフ.

- 1944年. 『社会科学の基礎』(Foundations of the Social Sciences). シカゴ大学出版局.

- 1944年. 『統一科学の国際百科事典』(International Encyclopedia of Unified Science). ルドルフ・カルナップ、チャールズ・W・モリス(編). シカゴ大学出版局.

- 1946年. 『象形文字からアイソタイプへ』(From Hieroglyphics to Isotypes). ニコルソン・アンド・ワトソン. ポール・ローザ(1946年)は、これがノイラートの自伝の一部であると主張している。

- 1973年. 『経験論と社会学』(Empiricism and Sociology). マリー・ノイラート、ロバート・S・コーエン(編). ポパーとカルナップによる伝記的・自伝的スケッチ選集を含む。『アンチ=シュペングラー』の抄訳も収録.

9.2. 論文

- 1912年. 「快楽最大化の問題」(The problem of the pleasure maximum).

- 1913年. 「デカルトの失われた放浪者と補助的な動機」(The lost wanderers of Descartes and the auxiliary motive).

- 1916年. 「仮説体系の分類について」(On the classification of systems of hypotheses).

- 1919年. 「戦時経済から現物経済へ」(Through war economy to economy in kind).

- 1920年a. 「完全社会化」(Total socialisation).

- 1920年b. 「社会化のシステム」(A system of socialisation).

- 1928年. 「個人的生活と階級闘争」(Personal life and class struggle).

- 1930年. 「科学的世界観のあり方」(Ways of the scientific world-conception).

- 1931年a. 「世界の生産能力における現在の成長」(The current growth in global productive capacity).

- 1931年b. 「経験的社会学」(Empirical sociology).

- 1931年c. 「物理主義」(Physikalismus). 『Scientia: rivista internazionale di sintesi scientifica』, 50, pp. 297-303.

- 1932年. 「プロトコル命題」(Protokollsätze). 『Erkenntnis』, Vol. 3.

- 1935年a. 「反証の擬似合理主義」(Pseudorationalism of falsification).

- 1935年b. 「課題としての科学の統一」(The unity of science as a task).

- 1937年. 「科学的経験論の新しい百科事典」(Die neue enzyklopaedie des wissenschaftlichen empirismus). 『Scientia: rivista internazionale di sintesi scientifica』, 62, pp. 309-320.

- 1938年. 「統一科学の部門化」(The Departmentalization of Unified Science). 『Erkenntnis』 VII, pp. 240-46.

- 1940年. 「議論と行動」(Argumentation and action).

- 1941年. 「不注意な用語の危険性」(The danger of careless terminology). 『The New Era』 22: 145-50.

- 1942年. 「自由のための国際計画」(International planning for freedom).

- 1943年. 「計画か経営者革命か」(Planning or managerial revolution). (J. Burnham, The Managerial Revolution の書評). 『The New Commonwealth』 148-54.

- 1943年-1945年. ノイラート=カルナップ書簡(Neurath-Carnap correspondence, 1943-1945).

- 1944年b. 「世界共同体における生き方」(Ways of life in a world community). 『The London Quarterly of World Affairs』, 29-32.

- 1945年a. 「物理主義、計画、社会科学:ハイエクとの議論のために準備された土台」(Physicalism, planning and the social sciences: bricks prepared for a discussion v. Hayek). 1945年7月26日.

- 1945年b. ノイラート=ハイエク書簡(Neurath-Hayek correspondence, 1945).

- 1945年c. 「市場競争の代替案」(Alternatives to market competition). (F. Hayek, The Road to Serfdom の書評). 『The London Quarterly of World Affairs』 121-2.

- 1946年a. 「論理経験主義の百科全書主義による科学の統合」(The orchestration of the sciences by the encyclopedism of logical empiricism).

- 1946年b. 「6年後」(After six years). 『Synthese』 5:77-82.

- 1946年c. 「論理経験主義の百科全書主義による科学の統合」(The orchestration of the sciences by the encyclopedism of logical empiricism).