1. 概要

ジェームズ・ミル(James Millジェームズ・ミル英語、1773年4月6日 - 1836年6月23日)は、スコットランド出身のイギリスの歴史家、経済学者、政治理論家、哲学者である。功利主義の主要な提唱者の一人であり、ジョン・スチュアート・ミルの父としても知られる。彼の代表作である『イギリス領インド史』は、インド植民地行政の指針とされたが、インド社会に対する植民地主義的で批判的な視点から、後に多くの論争を巻き起こした。また、ジェレミ・ベンサムの知的同盟者として哲学的急進主義運動の中心人物となり、イギリス政治の自由主義的改革に貢献したほか、心理学分野においても『人間精神現象分析』で連合主義の理論を発展させるなど、多岐にわたる分野でその知的な足跡を残した。

2. 初期生い立ちと教育

ジェームズ・ミルは1773年4月6日、スコットランドのアンガス地方ロギー・パート教区のノースウォーター・ブリッジで、製靴業者かつ小規模農家の息子としてジェームズ・ミルンという名で生まれた。母のイザベル・フェントンは、ジャコバイト蜂起に関与したため苦境に陥った家系の出身であり、彼に一流の教育を受けさせることを決意した。彼は地元の教区学校を卒業後、モントローズ・アカデミーに進学し、当時としては異例の17歳半まで在学した。その後、エディンバラ大学に進み、ギリシャ語の学者として頭角を現した。

3. 宗教観および道徳哲学

ミルはスコットランド長老派教会の信仰の下で育ったが、若くしてジョセフ・バトラーのパンフレット『宗教の類推』(Analogy of Religionアナロジー・オブ・レリジョン英語)を知り、天啓も一般に「自然宗教」と呼ばれるものの基礎もともに排斥する立場をとった。彼は、地獄や死後の世界を用いて現世の生活を律しようとする当時のキリスト教に対し嫌悪感を抱くようになり、最終的にはルクレティウスのように全ての宗教を道徳的悪として反対した。人類や神の起源については、知ることはできないと主張した。

ミルの道徳的理想像はソクラテスであり、この確信は息子のジョン・スチュアート・ミルにも深く植えつけられた。彼の人生観はストア派、エピクロス派、犬儒学派の特質をそれぞれ受け継いでおり、ある行為が快楽を生むか苦痛を生むか、またそれが実利的であるかどうかに善悪の基準を置いた。しかし晩年には、支払うべき代償に見合うだけの快楽はほとんどないと考えるようになった。それゆえ、最大の徳は「節制」であり、これが教育の中心となるべきだと彼は説いた。

また、彼は「感情」が過度に強調される現代の風潮は、古代と比較して嘆かわしい習慣であり、正しい行為の障害となると考えた。行為者の動機よりも、行為そのものの善悪(効用)によって判断すべきだと明言した。

4. ジェレミ・ベンサムとの交流

1808年、ミルは当時25歳年長であったジェレミ・ベンサムと知り合い、長年にわたり彼の主要な友人かつ同盟者となった。彼はベンサムの原則を全面的に受け入れ、その思想を世に広めることに全力を捧げた。ベンサムはミルの経済的・社会的地位の確立に全面的に支援を与え、ミルはベンサムの思想を理解し追随する弟子であり同僚となった。

1808年から1813年にかけて、ミルは著名な『エディンバラ・レビュー』に「貨幣と為替」をはじめ、スペイン領アメリカ、中国、フランシスコ・デ・ミランダ、イギリス東インド会社、報道の自由などに関する記事を寄稿した。1811年にはウィリアム・アレンと協力して定期刊行物『フィランソロピスト』を発行し、教育、報道の自由、監獄規律(ベンサムのパノプティコンを詳述)といった主要なテーマで多大な寄稿を行った。また、ベル・ランカスター論争に関連して教会を厳しく攻撃し、1825年のユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン設立に向けた議論にも参加した。1814年には、『ブリタニカ百科事典』第5版補遺に功利主義を解説する多数の記事を執筆し、特に「法理学」「監獄」「政府」「国際法」に関するものが重要とされた。ミルは、ベンサムの思想を基盤とした根本的な社会改革を追求した人々、いわゆる「哲学的急進主義者」の実質的な指導者として活躍した。

5. キャリアと公職

ミルは1789年10月にスコットランド教会の牧師に叙階されたが、説教が会衆に理解されにくかったため、この職を長続きさせることはできなかった。1802年にはキンカーディンシャー選出の国会議員であったジョン・スチュアート卿と共にロンドンに移り、文筆活動に専念した。

1803年から1806年にかけて、彼は人間の知識の主要な部門を概観しようとした意欲的な定期刊行物『リテラリー・ジャーナル』の編集者を務めたほか、同じ所有者の『セント・ジェームズ・クロニクル』も編集した。1804年には穀物貿易に関する小冊子を執筆し、穀物輸出に対する関税(または「奨励金」)に反対する主張を展開した。1805年にはシャルル・ド・ヴィレールの『ルターの宗教改革の精神と影響に関する試論』を翻訳し(注釈と引用付き)、教皇制度の悪と称されるものを攻撃した。この年の暮れ頃から、彼を12年間拘束することになる『イギリス領インド史』の執筆を開始したが、当初は3、4年で完成すると見込んでいた。

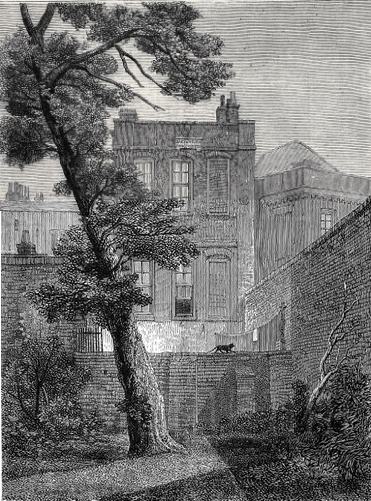

その年、彼はホクストンで「狂人施設」を経営していた未亡人であるハリエット・バロウと結婚し、ロンドンのペントンヴィルに居を構え、1806年に長男のジョン・スチュアート・ミルが生まれた。

5.1. 東インド会社でのキャリア

1818年に『イギリス領インド史』が出版され、大きな成功を収めた後、ミルの境遇は劇的に変化した。翌年には、東インド会社の要職であるインド通信審査部門の役人に任命された。彼は徐々に昇進を重ね、1830年にはその部門の責任者に任命され、年俸は1900 GBPとなり、1836年には2000 GBPに引き上げられた。彼はその職務上、取締役会の広報担当者として、同社の憲章更新を巡る論争の中で1831年から1833年にかけて東インド会社の擁護に大きく関与した。

5.2. イギリス政治への影響

ミルはイギリス政治においても大きな役割を果たし、「哲学的急進主義」と呼ばれる運動の中心人物であった。彼の政府論に関する著作と、当時の自由主義政治家たちへの個人的な影響力は、フランス革命に由来する「人権」や「人々の絶対的平等」の理論から、広範な選挙権の拡大を通じて「良き統治」の保証を求める主張へと、見解の変化をもたらした。この旗印の下で選挙法改正が争われ、勝ち取られたのである。

彼の最後の著作は、1835年に発表された『マッキントッシュに関する断章』であった。

6. 主要著作と知的貢献

6.1. 『イギリス領インド史』

1818年に出版されたミルの代表作『イギリス領インド史』は、イギリス帝国主義の有力な支持者としての彼の姿勢を明確に示したものであり、功利主義的な根拠に基づいてイギリス帝国主義を正当化した。彼は、イギリスがインドにその支配を確立することは「文明化の使命」の一部であると考え、東インド会社での自身の仕事もインド社会の改善に重要であると見なした。この著作において、ミルはインド社会を道徳的に堕落しており、ヒンドゥー教徒は「高度な文明状態」を享受したことがないと描写し、インド人は野蛮で自己統治能力がないと断じた。彼は大英帝国によるインド帝国の獲得について記述し、征服と行政の各段階における行為者の行動を厳しく批判しつつも、インド植民地行政官の「バイブル」と称されるほどの影響力を持った。

ミルはインドを一度も訪れることなく、著作の執筆を全て文献資料と公文書記録のみに依拠した。この事実は、著名な経済学者アマルティア・センから厳しく批判されている。ミルは、古代インドでアラビア数字や十進法が発明されたこと、アーリヤバータが地球が球体であり周囲に星があるという考えを持っていたことなどの記録を、西洋文明が伝播した後に捏造された話であると一蹴した。

トーマス・トラウトマンによると、「ジェームズ・ミルの極めて影響力の大きかった『イギリス領インド史』(1817年)--特に10章からなる長文のエッセイ『ヒンドゥーについて』--は、イギリスのインド恐怖症とオリエンタリズムへの敵意の最も重要な単一の源である」。ミルは「ヒンドゥーについて」の「総括的な考察」と題する章で、「ヒンドゥーの魅力的な外見の下には、欺瞞と裏切りの一般的な傾向が横たわっている」と記している。ミルによれば、「同じ不誠実さ、虚偽、裏切り、他者の感情への無関心、同じ売春と買収行為」がヒンドゥーとイスラム教徒の両方に顕著な特徴であったという。しかし、イスラム教徒は富を得ると浪費的で快楽に溺れたのに対し、ヒンドゥー教徒はほとんど常に倹約的で禁欲的であり、「実際、ヒンドゥーは宦官のように、奴隷の資質に優れている」と述べた。さらに、中国人と同じく、ヒンドゥー教徒は「未開社会の通常の度合いすら超えるほどに、偽装的、裏切り的、虚偽的」であったと主張した。中国人もヒンドゥー教徒も「自身に関すること全てにおいて、過度の誇張をする傾向」があり、「臆病で無感情」であったという。また両者は「身体的な意味で、その個人や家において不快なほど不潔」であったとされた。

マックス・ミュラーは、インド人を「劣等な人種」とする見方に反論し、そのような見解は誤りであるだけでなく、イギリス人のインドでの生活を「道徳的流刑」にすると主張した。そのような誤った概念と「毒」の一因となっていた、そして今もなっているのは、ミルの『イギリス領インド史』であり、彼の見解ではそれはインドに起こった「最大の不幸のいくつかを招いた」原因であったという。インドを統治しに行く者たちは、「一種の狂気へと堕落しがちな国民的偏見を捨て去るべき」だとミュラーは論じた。

6.2. 『政治経済学原理』

彼の経済学に関する大著『政治経済学原理』は1821年に出版された(第3版・改訂版は1825年)。この著作は、彼の友人であるデイヴィッド・リカードの経済学的見解をさらに発展させたものであった。1911年までに『ブリタニカ百科事典』は、この著作は主に歴史的関心事であり、「現在では大部分が廃棄された見解の正確な要約」であると評している。その重要な論点のいくつかは以下の通りである。

- 実践的な改革者の主要な問題は、資本が人口と同じ速度では自然に増加しないという仮定に基づき、人口の増加を制限することである(第2巻、第2節、第3項)。

- 物の価値は、それに投入された労働の量のみに依存する。

- 現在「不労所得」として知られる土地の増価は、課税の適切な対象である。

6.3. 『人間精神現象分析』

1829年に『人間精神現象分析』が出版されたことにより、ミルは心理学と倫理学の歴史において確固たる地位を築いた。彼はスコットランド啓蒙思想、特に当時のトマス・リード、デュガルド・スチュアート、トマス・ブラウンによって代表されていた思想の流れに沿って心の諸問題に取り組んだが、デイヴィッド・ハートリーの影響と彼自身の独立した思考に起因する新たな出発点を見出した。彼は連合の原理を、感情、美的感情、道徳的感情といった複雑な情緒状態の分析にまで拡張し、それらすべてを快感と苦痛の感覚に還元しようと試みた。しかし、『人間精神現象分析』の際立った長所は、用語の正確な定義と教義の明確な記述に対する絶え間ない努力にある。彼の著作はフランツ・ブレンターノに大きな影響を与え、ブレンターノは自身の経験心理学の中でミルの研究について論じている。

『マッキントッシュに関する断章』は、ジェームズ・マッキントッシュ卿の『倫理哲学の進歩に関する論文』(1830年)の薄弱さや誤った記述を厳しく批判し、著者の功利主義的観点から倫理の基礎を論じている。

6.4. その他の著作

ミルは、上記の主要著作の他にも、政府、法学、報道の自由、教育、監獄規律など、多岐にわたるテーマで多くのエッセイや著作を発表した。主なものとしては以下のものがある。

- 『穀物輸出報奨金という下策について』(1804年)

- 『公益におけるローダーデイル卿』(1804年)

- 『商業の擁護』(1808年)

- 『貨幣と為替について』(1808年)

- 『統治論』(1820年)

- 『報道機関の自由』(1825年)

- 『政府・法律学・報道の自由・教育・監獄と監獄規律に関する論考』(1823年)

- 『投票に関する論考とマッキントッシュについての断章』(1830年)

- 『経済学は有用であるか』(1836年)

- 『寛容の原理』(1837年)

7. 私生活

ジェームズ・ミルはハリエット・バロウと結婚した。彼女の母親はホクストンで「狂人施設」として知られる施設を運営していた。彼らはペントンヴィルに家を構え、そこで1806年に長男である後の哲学者ジョン・スチュアート・ミルが生まれた。

8. 死

ジェームズ・ミルは1836年6月23日に死去した。

9. 遺産と評価

ジェームズ・ミルの知的な遺産は、哲学、経済学、政治学、心理学など、多岐にわたる分野に影響を与え続けている。彼の著作は出版当初から大きな成功を収めたが、その評価は時代と共に変化し、肯定的な側面と批判的な側面の両方が存在する。

9.1. 肯定的な評価

ミルはジェレミ・ベンサムの功利主義思想を深く理解し、その普及と発展に大きく貢献した。彼の著作や個人的な影響力は、当時のイギリスの自由主義政治家たちに大きな影響を与え、「哲学的急進主義」運動の主導者として、人権や普遍的平等といったフランス革命的な思想から、広範な選挙権の拡大を通じた「良き統治」の保証を求める主張へと、イギリス政治の見解の転換をもたらした。彼は選挙法改正運動の成功にも貢献した。

心理学の分野では、彼の『人間精神現象分析』が重要な業績とされている。彼は連合の原理を複雑な感情状態の分析にまで拡張し、特に用語の明確な定義と教義の明瞭な記述に努めた。この著作は心理学の発展に、特に連合主義の分野において、重要な貢献を果たしたと評価されている。また、教育や政府の改革といった社会問題に功利主義を応用した点も、彼の実践的な貢献として挙げられる。

9.2. 批判と論争

一方で、ミルの著作や思想に対しては、特に後世の学者から多くの批判が提起されてきた。彼の経済学に関する主著である『政治経済学原理』は、1911年の『ブリタニカ百科事典』の記述によると、すでに「大部分が廃棄された見解の正確な要約」として、主に歴史的関心事として扱われるようになっていた。

最も激しい批判の対象となったのは、彼の代表作『イギリス領インド史』である。ミルがインドを一度も訪れることなく、また現地の言語を知らないまま英語の文献のみに依拠してインド社会を野蛮で自己統治能力がないと断じたことは、アマルティア・センらによって厳しく批判された。この著作は、トーマス・トラウトマンによって「イギリスのインド恐怖症とオリエンタリズムへの敵意の最も重要な単一の源」とされ、マックス・ミュラーもこの歴史書がインドに「最大の不幸」をもたらしたと主張している。ミルのインド人に対する記述は、その民族誌学的な偏見と人種的優越感を露骨に示しており、彼はインド人の不誠実さ、虚偽、裏切り、無関心、買収行為、さらには不潔さや臆病さを強調した。また、インドの科学的・文化的功績を西洋文明伝播後の捏造とみなしたことも、西洋中心主義に基づく帝国主義理論の典型的な例として、現代において強く批判されている。