1. 生涯と背景

ヤミニ・ロイは、インドの芸術的伝統と西洋の影響が交錯する時代に生を受け、その生涯を通じて独自の芸術的道を切り開いた。

1.1. 幼少期と教育

ヤミニ・ロイは1887年4月11日、西ベンガル州バンクラー県のベリアトーレ村で、中流階級の地主であるカヤスタ家の一員として生まれた。彼は芸術を愛する家庭で育ち、その環境が後の彼の芸術的選択に大きな影響を与えた。

16歳になったロイは、コルカタの政府美術工芸大学(Government College of Art, Kolkata)に入学した。当時、ベンガル派の創設者であるアバニンドラナート・タゴールが同校の副校長を務めていた。ロイはそこで、古典的な裸体画や油絵を含む当時の学術的な伝統に沿った絵画技法を学んだ。1908年には美術の学位を取得し、正式な美術教育を修了した。

1.2. 初期活動

卒業後、ロイは肖像画家としてプロのキャリアをスタートさせた。しかし、1920年代初頭に、彼は突然、依頼された肖像画の制作を中止し、自身の芸術的アイデンティティを追求する道へと転換した。この転換は、当時の校長であったE.B.ハヴェルやラビンドラナート・タゴールの決定的な講義から大きな影響を受けたものであった。彼らはロイに、西洋の伝統からではなく、自身の文化、すなわち生き生きとした民俗芸術や部族芸術からインスピレーションを得る必要性を認識させた。

ロイは特に、大胆で力強い筆致が特徴のカリガート絵画に強く影響を受けた。彼は初期の印象派的な風景画や肖像画から離れ、1921年から1924年にかけて、サンタル族の踊りを題材とした作品を皮切りに、民俗芸術を取り入れた最初の実験期間に入った。

2. 芸術世界

ヤミニ・ロイの芸術は、西洋の学術的伝統からインド固有の民俗芸術への回帰という、インド現代美術における重要な転換点を示している。彼は、大衆に開かれた芸術を追求し、独自の様式と哲学を確立した。

2.1. 芸術的影響と様式発展

ロイは、西洋の学術的な絵画教育から離れ、ベンガルの民俗的伝統に基づいた新しい様式へと移行した。この転換は、彼がインドの芸術に独自のアイデンティティを与えようとする探求の一環であった。彼は、インドの寺院で護符として売られていた「バザール絵画」や、特に大胆で力強い筆致が特徴のカリガート絵画から大きな影響を受けた。彼の作品は、極めて単純化され、平坦な表現が特徴であり、これはヨーロッパの近代美術を想起させるものであった。

ロイは生涯で20,000点以上の絵画を制作したとされており、これは1日に約10点の作品を制作した計算になるため、「芸術の機械」とも評された。しかし、その多作ぶりにもかかわらず、彼の芸術的目標は一貫していた。彼は常に一般の中流階級を芸術の担い手と見なしていたが、実際には富裕層からも多くの依頼が寄せられた。中流階級への敬意は彼の批評的な見解にも反映されており、彼は「一般の人々こそが芸術の声を代弁する存在であり、政府よりも重要である」と信じていた。

彼の根底にある探求は三つあった。一つは、民衆の生活に宿る素朴さの本質を捉えること。二つ目は、より多くの人々に芸術を accessible にすること。そして三つ目は、インドの芸術に独自のアイデンティティを与えることであった。彼は自らを伝統的な巻物画家である「パトゥア」と称することを好んだ。

2.2. 技法と素材

ロイは、自身の芸術的探求において、伝統的な技法と土着の素材を積極的に採用した。彼はランプブラック(煤)、有機テンペラ絵具、土や鉱物から抽出した顔料など、インド固有の素材を使用して絵画を描いた。

彼の作品は、カリガート絵画から派生した大胆で力強い筆致が特徴である。線はシンプルで力強く、丸みを帯びており、当初は粘土の像から着想を得ていた。これらの線は、微妙でありながらも力強い感情を表現する複雑な瞬間へと導かれた。

2.3. 芸術哲学と社会的志向

ヤミニ・ロイの芸術哲学は、単純さの追求と、大衆への芸術のアクセシビリティ拡大に深く根ざしていた。彼は、芸術が特権階級のためだけでなく、一般の人々、特に中流階級の生活に溶け込み、彼らにとって身近な存在であるべきだと強く信じていた。

彼は、芸術を通じて民衆の声を代弁することを重視し、芸術が社会的な包摂を促進する手段であると見なした。ロイは、インドの芸術が他国の洗練された伝統から自由になり、独自のアイデンティティを確立することを目指した。この思想は、彼の作品が持つ素朴さ、力強さ、そして普遍的なテーマに表れている。彼は、一般の人々が政府よりも重要であり、彼らこそが自身の芸術の真の声であると主張し、芸術を通じて社会に貢献しようとする強い意志を持っていた。

3. 主要作品

ヤミニ・ロイの作品は、その単純化された様式とインドの民俗的テーマへの深い洞察によって特徴づけられる。彼の代表作は、インドの文化的物語や日常生活からインスピレーションを得ており、その多くは彼の芸術哲学を明確に示している。

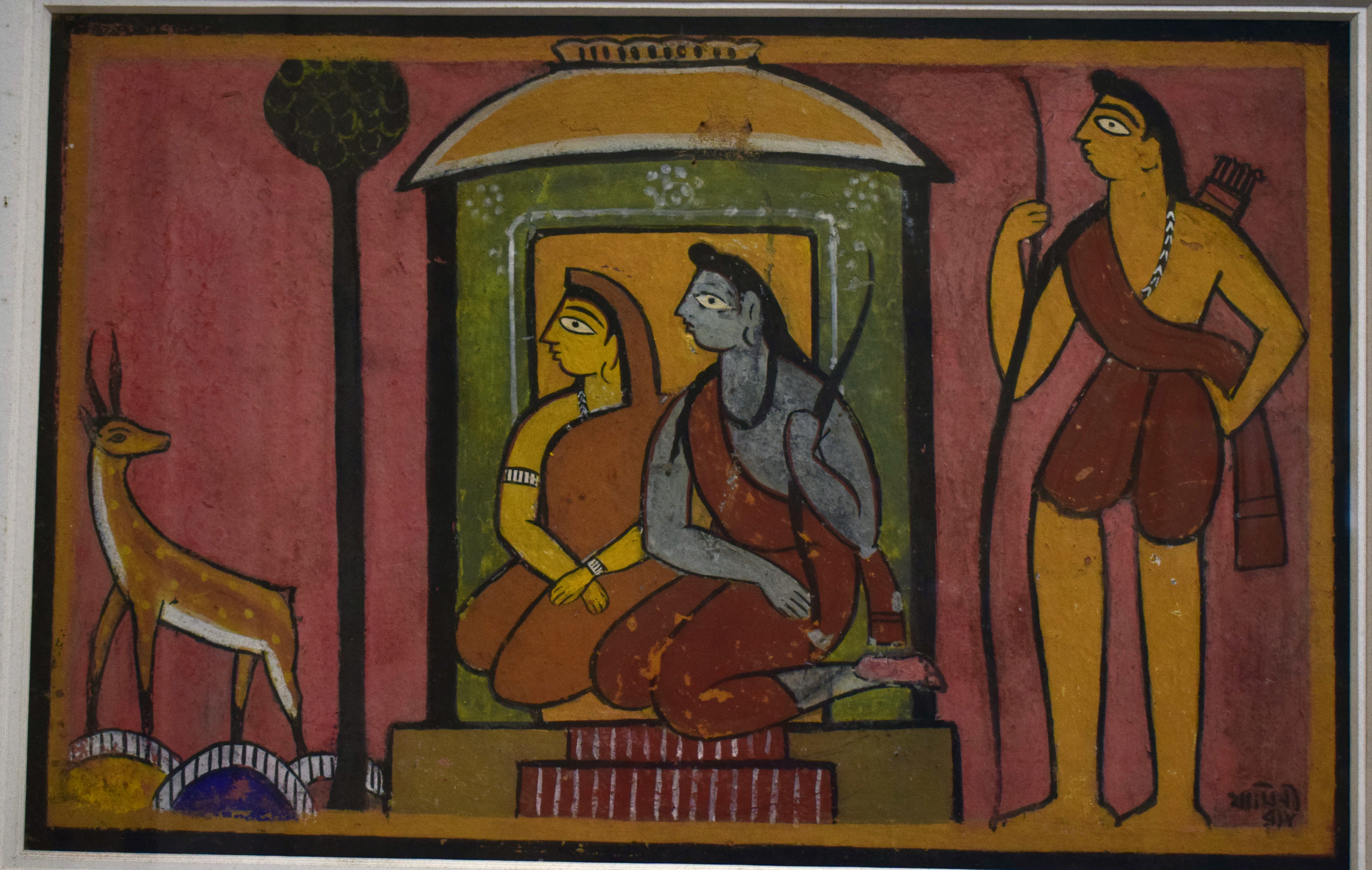

- 『ラーマーヤナ』(1946年):全17枚のキャンバス(各106 cm×76 cm)にわたるこの連作は、ロイの代表作とされている。サラダ・チャラン・ダスの依頼により制作されたこの傑作は、カリガート・パタ様式で描かれ、染料ではなく土、チョーク粉、植物性顔料などの天然素材が使用された。後にロイは、このシリーズの様々な場面を捉えた個別のレプリカも制作した。これらの絵画の一部はインド国立美術館に保存されており、ヴィクトリア記念堂でも展示されている。彼の『ラーマーヤナ』の物語は、聖者ヴァールミーキから始まり、シータの「アグニパリクシャ」(火の試練)を経て、再び彼の隠遁所に戻るまでを描いている。17枚のキャンバスすべてが、ベンガル派の芸術に典型的な装飾的な花、風景、鳥、動物によって特徴づけられている。彼の線はシンプルで大胆かつ丸みを帯びており、元々は粘土の像から着想を得ているが、繊細でありながら力強い感情を表現する複雑な瞬間へと導かれている。ヤミニ・ロイの完全な『ラーマーヤナ』は現在、コルカタにあるサラダ・チャラン・ダスの邸宅「ロッソゴラ・ババン」に、他の8点の大型オリジナル作品とともに展示されており、そこにはマスターのオリジナル作品25点が収蔵され、最大の個人コレクションとなっている。

- 『花嫁と二人の仲間』(1952年):カードにテンペラで描かれた、75 cm×39 cmの作品。美術評論家のコーツはこの絵について、「ベンガルの見事な藍色、そして花嫁の手のひらに赤サンダルペーストが塗られていることに注目してほしい。ヤミニ・ロイの色彩選択は一見すると純粋に装飾的に見えるが、実際には彼の絵画のほとんどすべてに理由と意味がある」と評している。この作品は非常に平坦で、太い輪郭線が特徴である。ロイは、人工的な美しさや神話的な背景を持たない伝統的な女性を描写することで、彼の初期から常に存在していた民俗芸術からのインスピレーションを示している。

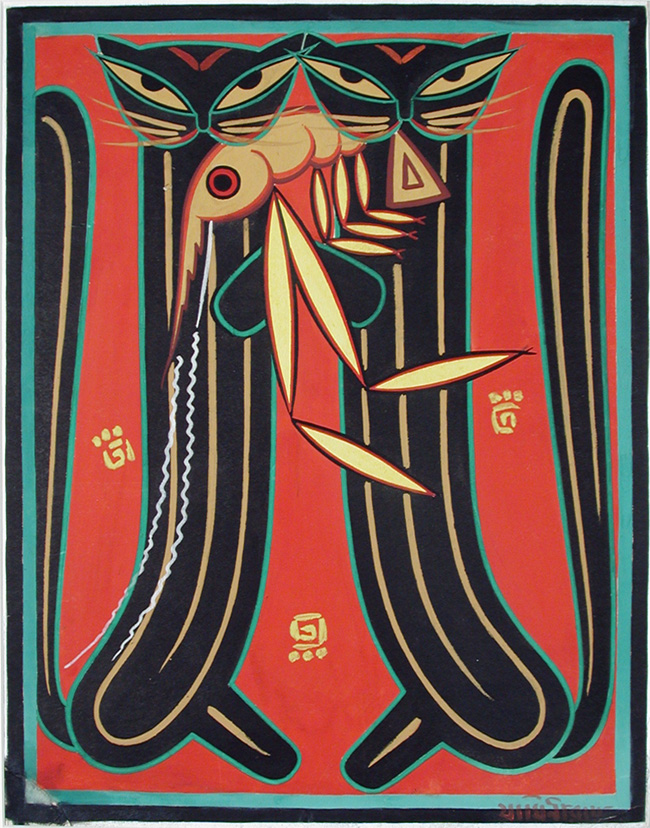

- 『双子の猫とザリガニ』(1968年):カードにテンペラで描かれた、55.5 cm×44 cmの作品。コーツは「また新たな様式で、色彩は少なく抑制されており、ほとんど圧倒的なほどの形式感がある」と記している。

その他の作品には、『ボート遊び』(Boating)、『顔』(Faces)、『無題(猫)』(Untitled (Cat))、『母と子』(Mother and Child)などがある。これらの作品もまた、彼の単純化された様式とインドの民俗的テーマへの深い傾倒を示している。

4. 展覧会と評価

ヤミニ・ロイの作品は、その生涯を通じて国内外で広く展示され、同時代および後世の批評家から高い評価を受けた。

4.1. 展覧会活動

ヤミニ・ロイの絵画は、1938年にコルカタのブリティッシュ・インディア・ストリートで初めて一般公開された。1940年代には彼の人気は新たな高みに達し、ベンガルの中流階級とヨーロッパ人コミュニティが彼の主要な顧客となった。

彼の作品は国際的にも注目を集め、1946年にはロンドンで、1953年にはニューヨーク市で展覧会が開催された。彼の作品は、国際的な展覧会で広範に展示され、ヴィクトリア&アルバート博物館をはじめとする多くの個人および公共コレクションに収蔵されている。彼は生涯のほとんどをコルカタで過ごし、制作活動を行った。

4.2. 批評的評価

1929年、コルカタでムクル・デイが後援したロイの展覧会の開会式で、当時の『ステーツマン』紙の編集長であったアルフレッド・ワトソン卿は、彼の芸術的遍歴と作品の重要性について以下のように述べた。

ワトソン卿は、ロイの作品を研究する人々は、彼が常に自身の表現様式を追求してきた芸術家の心の発展をたどることができるだろうと語った。初期の純粋に西洋の影響下で制作された作品は、道具を巧みに使うことを学ぶ練習であり、自身のモデルに完全に満足していなかったと見なされるべきだと指摘した。この段階から、ロイは徐々に自身のスタイルへと脱却していったと述べた。

ワトソン卿は、ロイが目指している目標をどれだけ達成できたかは鑑賞者自身が判断すべきだとし、彼の作品は研究に値すると強調した。彼は、今日のインドの絵画の多くに見られるように、ロイの作品にも、連続した芸術史を持つ他国の洗練された伝統から自由な、国民的な芸術を取り戻そうとする真の努力が見られると述べた。インド芸術を復興させようと努める人々の作品は、しばしばその真の意義が理解されていないと指摘した。復興が単に過去の方法や伝統への回帰に過ぎないと誤解されることがあるが、それは自身のビジョンや理想を持たない模倣者の流派を生み出すことにしかならないと警鐘を鳴らした。

ワトソン卿は、いかなる形の芸術も奨励なしには進歩しないと強調し、芸術家は自身の作品を売ることで生計を立てなければならないと述べた。インドでも他の地域と同様に、教会や君主が芸術のパトロンであった時代は過ぎ去り、今日の奨励はより広い範囲から来るべきであるとした。彼は、資金に余裕のある人々に対し、「勇気を持ってインド芸術を購入せよ」と呼びかけた。価値の低いものを手に入れることもあるかもしれないが、一方で、将来大きな価値を持つものを安価に手に入れる可能性もあると述べた。間違いを犯すかどうかは問題ではないとし、線と色彩でインドの思想に新たな表現を与えようと努力する人々を奨励することで、私たちは皆、この国に新たな輝きを加える運命にあると期待する運動を支援しているのだと結んだ。

この批評は、ヤミニ・ロイがインドの芸術に独自のアイデンティティを与え、西洋の影響から脱却しようとした彼の努力が、同時代の人々によっても高く評価されていたことを示している。

5. 受賞と栄誉

ヤミニ・ロイは、その卓越した芸術的貢献に対して、インド政府および国内の主要な芸術機関から数々の栄誉を授与された。

- 総督金メダル(1934年):1934年には、全インド展覧会で彼の作品の一つが総督金メダルを受賞した。

- パドマ・ブーシャン勲章(1954年):1954年、インド政府からパドマ・ブーシャン勲章を授与された。これはインドの文民に与えられる三番目に高い栄誉である。

- ラリット・カラ・アカデミ・フェローシップ(1956年):1956年には、インド政府の国立芸術アカデミーであるラリット・カラ・アカデミのフェローに選出された。これは、同アカデミーが授与する美術分野における最高栄誉であり、彼は二人目のフェローであった。

これらの受賞は、ヤミニ・ロイがインドの芸術界において、その革新的な様式と民族的アイデンティティへの貢献が高く評価されていたことを示している。

6. 死去と遺産

ヤミニ・ロイは1972年4月24日に死去した。彼の死後も、その芸術的遺産はインドおよび世界の芸術界に永続的な影響を与え続けている。

1976年、インド政府文化省のインド考古調査局は、ヤミニ・ロイの作品を「9人の巨匠」の一人に認定した。この「9人の巨匠」には、ラビンドラナート・タゴール、アムリタ・シェル=ギル、ヤミニ・ロイ、ナンダラル・ボース、ラヴィ・ヴァルマ、ガガネンドラナート・タゴール、アバニンドラナート・タゴール、サイロズ・ムケルジー、ニコラス・レーリッヒが含まれている。彼らの作品は、「その芸術的および美的価値を考慮し、今後、芸術的宝物と見なされる」と宣言された。

2017年4月11日には、Googleインドがロイの130回目の誕生日を記念してGoogle Doodleを公開し、彼の功績を称えた。

ヤミニ・ロイには4人の息子と1人の娘がいた。現在、彼の後継者(義理の娘、孫、ひ孫たち)は、彼がコルカタのバリーガンジ・プレイスに建てた家に住んでいる。彼の作品は世界中の様々な美術館やギャラリーに収蔵されており、インドの現代美術における彼の地位と影響力は揺るぎないものとなっている。