1. 概要

スウェーデンは、北ヨーロッパのスカンディナヴィア半島に位置する立憲君主制国家である。西にノルウェー、北東にフィンランドと国境を接し、南はデンマークとエーレスンド海峡を隔てて向かい合い、東はバルト海及びボスニア湾に面している。首都はストックホルム。国土面積は約45.03 万 km2で、ヨーロッパ連合(EU)内ではフランス、スペインに次ぐ広さを持つ。人口は約1050万人で、その多くは南部の都市部に集中している。

歴史的には、ヴァイキング時代を経て中世に王国が形成され、14世紀末にはデンマーク、ノルウェーと共にカルマル同盟を結んだ。16世紀初頭に同盟から離脱して独立を回復し、グスタフ1世のもとで中央集権化とプロテスタント改革が進められた。17世紀にはグスタフ2世アドルフのもとでバルト帝国として強勢を誇ったが、18世紀初頭の大北方戦争での敗北によりその地位を失った。ナポレオン戦争後、フィンランドをロシアに割譲する一方、ノルウェーと同君連合を結んだ(1905年に平和的に解消)。19世紀以降は中立政策を基本とし、両世界大戦にも参戦しなかった。

第二次世界大戦後は、社会民主労働党の長期政権下で「フォルケヘンメット(国民の家)」と呼ばれる福祉国家モデルを構築し、高い生活水準と社会保障制度を実現した。伝統的に軍事的中立を維持してきたが、2022年のロシアによるウクライナ侵攻を受け、安全保障政策を転換し、2024年3月7日に北大西洋条約機構(NATO)に正式加盟した。1995年に欧州連合(EU)に加盟したが、通貨ユーロは導入していない。

政治体制は議院内閣制で、国王は象徴的な国家元首である。議会は一院制のリクスダーゲン。オンブズマン制度発祥の地としても知られる。経済は高度に発達した工業国であり、鉄鉱石、森林資源、水力に恵まれ、自動車、通信機器、製薬、精密機械などの分野で国際的に競争力のある企業を多数有する。近年は情報技術(IT)産業も盛んである。

社会的には、高い教育水準、男女平等、人権尊重、環境意識の高さなどが特徴として挙げられる。移民の受け入れも進めてきたが、近年はそれに伴う社会統合の課題も顕在化している。文化面では、ノーベル賞の授与国として知られるほか、文学、音楽(特にポップミュージック)、デザイン、映画などの分野で世界的に影響力を持つ人物や作品を輩出している。

2. 国名

スウェーデンの正式な国名はスウェーデン語で Konungariket Sverigeコーヌンガリーケト・スヴェーリエスウェーデン語 といい、「スヴェーア族の王国」を意味する。通称は Sverigeスヴェーリエスウェーデン語 である。この「スヴェーア」(Svearスヴェーアスウェーデン語) は、現在のスウェーデン中部スヴェアランド地方に居住していた古代ゲルマン民族の一部族であり、スウェーデン国家形成の中核となった。rikeリーケスウェーデン語 は「王国」や「領域」を意味する。

英語での正式名称は Kingdom of Swedenキングダム・オブ・スウェーデン英語、通称は Swedenスウィードゥン英語 である。この Sweden英語 という呼称は、17世紀にオランダ語や低地ドイツ語経由で英語に入ったとされる。古英語では Swēolandスウェーオランド古英語 や Swíoríceスウィーオリーチェ古英語、初期近代英語では Swedelandスウェドランド英語 と呼ばれていた。

フィンランド語ではスウェーデンを Ruotsiルオツィフィンランド語、エストニア語では Rootsiローツィエストニア語 と呼ぶ。これらの呼称は、現在のスウェーデン東部沿岸地域、特にウップランド地方のロスラーゲン地域に住んでいたヴァイキングの一派であるルス人(Rōþs-ローズ古ノルド語)に由来すると考えられており、このルス人が東方へ進出して古代ロシア国家の形成に関わったことから、「ロシア」の語源とも関連付けられている。

日本語の表記「スウェーデン」は、主に英語の Sweden英語 の発音に基づいている。漢字による当て字は「瑞典」であり、「瑞」と略されることがある。ただし、スイス(瑞西)も「瑞」と略されるため、文脈によっては混同を避けるためにスウェーデンを「典」と略す場合もあるが、一般的ではない。

3. 歴史

スウェーデンの歴史は、スカンディナヴィア半島における人類の定住から始まり、ヴァイキング時代を経て中世に統一王国が成立、近世にはバルト海地域に覇権を確立したスウェーデン帝国(バルト帝国)時代、そして近代以降の立憲君主制への移行、中立政策、福祉国家の建設、そして現代の国際社会における役割の変遷へと展開する。これらの歴史的過程は、社会構造の変化、民主主義の発展、国民生活の向上に大きな影響を与えてきた。

3.1. 先史時代

スウェーデン地域の先史時代は、約1万2000年前の紀元前12000年頃、アレレード振動と呼ばれる温暖期に始まる。当時、スカンディナヴィア半島南部、現在のスコーネ地方の氷床縁辺部には、後期旧石器時代のブロム文化に属するトナカイ狩猟民の野営地が存在した。この時代の人々は、燧石(フリント)技術に依存する小規模な狩猟採集民の集団(クラン)によって特徴づけられる。

紀元前4000年頃には、漏斗状ビーカー文化(Funnel-beaker Culture)が登場し、農耕と家畜の飼育が始まった。この文化では、磨製石斧や装飾された土器が副葬品として見られる。青銅器時代は紀元前1700年頃に始まり、スカンディナヴィア半島では銅が産出しないため、この時代の金属製品は輸入された原料を加工したものであった。人々は小さな村落を形成し、一層構造の長い木造家屋や農場を構えて生活していた。

スウェーデンとその住民について初めて記述したのは、ローマ帝国の歴史家タキトゥスであり、紀元98年の著作『ゲルマニア』においてである。彼はその中で、強力な部族としてスヴェーア人(Suionesスイオーネースラテン語)に言及し、彼らが船首と船尾の両方に舳先を持つ船(ロングシップ)を所有していたと記している。これらのスヴェーア人を支配した王(古ゲルマン語: kuningazクニンガズゲルマン語派)が誰であったかは不明だが、北欧神話には紀元前数世紀に遡る伝説的・半伝説的な王の系譜が伝えられている。ルーン文字は、少なくとも2世紀までにはスカンディナヴィア南部のエリート層の間で使用されていたが、ローマ時代から現存するのは、南スカンディナヴィアの人々が当時、スウェーデン語や他の北ゲルマン語群の祖語である古ノルド語の原形(原ノルド語)を話していたことを示す短い碑文のみである。

6世紀の歴史家ヨルダネスは、スカンディナヴィア(スカンザ)に住む2つの部族、スエティディ族(Suetidiスエティディラテン語)とスエハン族(Suehansスエハーンズラテン語)について記述しており、これらは現在、スウェーデン人と同義であると考えられている。スエハン族はローマ世界に黒狐の毛皮を供給する民として知られ、ヨルダネスによれば、ゲルマニアのチューリンゲン族(Thyringiテューリンギラテン語)と同様の優れた馬を持っていたという。

3.2. ヴァイキング時代

スウェーデンのヴァイキング時代は、おおよそ8世紀から11世紀まで続いた。スウェーデン・ヴァイキング(またはヴァリャーグ)やゴットランド島のゴート人は、主に東方および南方へ活動範囲を広げ、フィンランド、エストニア、バルト三国、ロシア、ベラルーシ、ウクライナ、黒海沿岸、さらにはバグダッドにまで到達したと考えられている。彼らの交易路は、ドニエプル川を経由して南方のコンスタンティノープルへと通じており、このルート上で数多くの襲撃も行った。東ローマ帝国皇帝テオフィロスは彼らの戦闘能力の高さに注目し、ヴァリャーグ親衛隊として知られる皇帝直属の護衛兵として招き入れた。ルーシ族と呼ばれるスウェーデン・ヴァイキングは、キエフ・ルーシの建国者であると考えられている。イブン・ファドラーンなどのアラブ人旅行家をはじめ、多くの外部資料がヴァイキングについて記述している。

これらのスウェーデン・ヴァイキングの活動は、スウェーデン国内の多くのルーン石碑、例えばギリシャ石碑群やヴァリャーグ石碑群に記念されている。また、イングランド石碑群などに記念されているように、西方への遠征にも相当数が参加した。スウェーデン・ヴァイキングによる最後の大規模な遠征は、カスピ海南東のセルクランドへのイングヴァール・ザ・ファー・トラベルドの悲運な遠征であったと考えられている。その遠征隊員はイングヴァール石碑群に記念されているが、生存者がいたことを示す記述は一切ない。

ヴァイキング時代の初期には、北ヨーロッパの交易中心地として、後にストックホルムが建設される場所からそう遠くない、スウェーデン中部のメーラレン湖に浮かぶビョルケ島にビルカが発展した。ビルカは750年頃、交易を支配しようとした王または商人によって交易港として建設された。ビルカは、ラドガ(アルデイギャ)やノヴゴロド(ホルムスガルド)を経由して東ローマ帝国やアッバース朝カリフ国へと至るドニエプル交易路におけるバルト海の結節点であった。ビルカは975年頃に放棄され、ほぼ同時期に北東約35 kmの地点にシグテューナが都市として建設された。ヴァイキング時代のビルカの人口は500人から1000人の間であったと推定されている。考古学的発見によれば、ビルカは9世紀から10世紀にかけて依然として裕福であり、数千の墓、硬貨、宝飾品、その他の奢侈品が発見されている。

3.3. スウェーデン王国の成立と中世

スウェーデン王国が正確にいつ成立したかは不明である。その年代を決定することは、主にスウェーデンがスヴェーア人(Svearスヴェーアスウェーデン語)がスヴェアランドを支配していた時点を国家と見なすか、それともスヴェーア人とイェート人(Götarイェータスウェーデン語、イェータランドの住民)が一人の支配者のもとに統一された時点を国家と見なすかによって異なる。前者であれば、スヴェアランドが単一の支配者を持っていたことは紀元98年にタキトゥスによって初めて言及されているが、それがどれくらいの期間続いていたのかを知ることはほぼ不可能である。叙事詩『ベーオウルフ』は、6世紀の半伝説的なスウェーデン・イェート戦争について記述している。

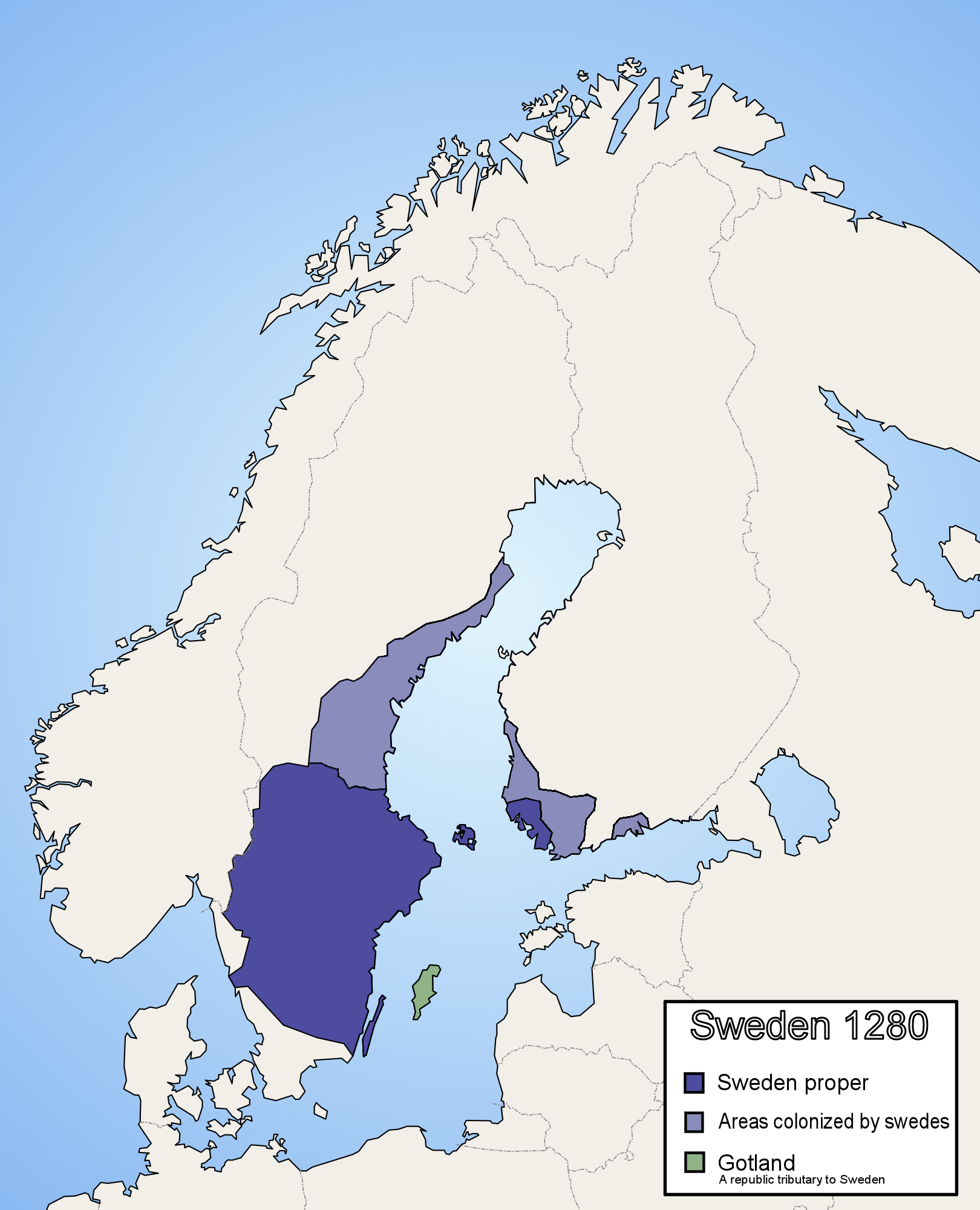

しかし、歴史家は一般的に、スヴェアランドとイェータランドが同じ王、すなわち10世紀のエリク戦勝王とその息子オーロフ・シェートコヌングのもとで統治された時点からスウェーデン君主の系譜を開始する。これらの出来事はしばしばスウェーデンの統合と表現されるが、その後も広大な地域が征服され編入された。「イェータランド」とは、この文脈では主にエステルイェートランド地方とヴェステルイェートランド地方を指す。スモーランド地方は当時、深い松林のためにほとんど関心が持たれず、カルマル市とその城砦のみが重要な意味を持っていた。また、スウェーデンの四地方の一つであるノールランド地方の南部沿岸にもスウェーデン人の居住地があった。

伝統的に、アンスガルは829年にスウェーデンにキリスト教を伝えたとされているが、新しい宗教が12世紀になるまで異教を完全に置き換えることはなかった。その世紀の間、スウェーデンはエリク家とスヴェルケル家の間の王朝闘争を経験していた。この紛争は、第三の氏族がエリク家と婚姻関係を結び、ビェルボ家を創設したことで終結し、ビェルボ家は徐々にスウェーデンをより強力な国家へと統合していった。『聖エリクの伝説』と『エリクの年代記』によれば、スウェーデン王は異教のフィンランドに対して一連の十字軍(スウェーデン十字軍)を行い、当時すでにスウェーデンとは何の関係も持たなくなっていたルーシ人との紛争を開始した。フィンランド沿岸地域へのスウェーデン人の植民は12世紀から13世紀にかけて始まった。14世紀までには、この植民はより組織化され、世紀末までにはフィンランドの沿岸地域のいくつかは主にスウェーデン人によって居住されるようになった。

スカンディナヴィア半島南西部のスコーネ、ブレーキンゲ、ハッランドの各地方(この時期はデンマーク王国の一部)を除き、ヨーロッパの多くの地域で見られたような封建制度はスウェーデンでは発展しなかった。その結果、農民層はスウェーデン史の大部分を通じて自由農民の階級であり続けた。奴隷制(隷属制、träldomトレルドームスウェーデン語)はスウェーデンでは一般的ではなく、キリスト教の普及、バルト海東方からの奴隷獲得の困難さ、そして16世紀以前の都市の発展により、この制度は徐々に消滅していった。実際、奴隷制と農奴制は、1335年のマグヌス・エリクソン王の布告によって完全に廃止された。スウェーデンは依然として貧しく経済的に未開発の国であり、物々交換が主要な交換手段であった。

1319年、スウェーデンとノルウェーは、スウェーデン王マグヌス・ラグラスとノルウェー王ホーコン5世の孫であるマグヌス・エリクソン王のもとで同君連合を結んだ。マグヌス・エリクソンはまた、1332年から1360年までスコーネを統治した。14世紀半ば、スウェーデンは黒死病に見舞われた。スウェーデンとヨーロッパの大部分の人口は激減した。人口が1348年以前の水準に戻ったのは19世紀初頭のことであり、1349年から1351年の間に人口の3分の1が死亡した。この期間、都市はより大きな権利を獲得し始め、特にヴィスビューで活動していたハンザ同盟のドイツ商人によって大きな影響を受けた。1397年、デンマーク女王マルグレーテ1世(マグヌス・エリクソンの元義理の娘)は、カルマル同盟を通じてスウェーデン、ノルウェー、デンマークの同君連合を樹立した。しかし、マルグレーテの後継者たちは、デンマークを中心とした統治を行い、スウェーデンの貴族を支配することができなかった。

1520年、軍事力によってカルマル同盟を回復しようとしたデンマーク王クリスチャン2世は、ストックホルムでスウェーデン貴族の虐殺を命じた。この出来事は「ストックホルムの血浴」として知られている。この残虐行為はスウェーデン貴族の抵抗を再び煽り、1523年6月6日(現在はスウェーデンのナショナルデーとして祝われる)、彼らはグスタフ・ヴァーサを王に擁立した。これは時に近代スウェーデンの基礎と見なされる。その後間もなく、新王はカトリックを否定し、スウェーデンをプロテスタント宗教改革へと導いた。riksdagリクスダーグスウェーデン語(リクスダーグ、国会)という用語は1540年代に初めて使用されたが、異なる社会集団の代表者が国全体に影響を与える事柄について議論し決定するために召集された最初の会合は、早くも1435年にアルボガの町で開催されている。グスタフ・ヴァーサ王のもとで1527年と1544年に行われたリクスダーグ議会では、初めて四つの等族(聖職者、貴族、都市民、農民)すべての代表者が参加するよう召集された。王政は1544年に世襲制となった。グスタフ・ヴァーsaがハンザ同盟の独占力を打ち破ったとき、彼はスウェーデン国民から英雄と見なされた。さらに、スウェーデンが発展し、ハンザ同盟から解放され、黄金時代に入ったとき、農民が伝統的に自由であったという事実は、経済的利益の多くが封建的な地主階級に行くのではなく、彼らに還元されることを意味した。

16世紀末は、残存するカトリック教徒と新しいプロテスタント共同体の間の最終的な対立段階によって特徴づけられた。1592年、グスタフ・ヴァーサのカトリックの孫でありポーランド王でもあるジグムントがスウェーデン王位に就いた。彼は反宗教改革を開始し、ローマ(教皇庁)の影響力を強化しようとし、一時的にポーランド・スウェーデン合同として知られる二重君主制を創設した。彼の専制的な統治は、プロテスタントに対する不寛容を強く特徴とし、スウェーデンを貧困に陥れた内戦を引き起こした。これに対抗して、ジグムントの叔父であり後継者であるカール・ヴァーサは、1593年にウプサラ教会会議を召集し、近代的なスウェーデン国教会を公式にルター派として確認した。1599年の退位後、ジグムントは費用を惜しまずに王位を取り戻そうとし、ポーランドとスウェーデンの間の敵対関係はその後100年間続いた。

3.4. スウェーデン帝国

スウェーデンは、国王グスタフ・アドルフの治世中に大陸規模で台頭し、複数の紛争でロシアとポーランド・リトアニア共和国から領土を奪取した。三十年戦争中、スウェーデンは神聖ローマ帝国の約半分の諸邦を征服し、1631年のブライテンフェルトの戦いで皇帝軍を破った。グスタフ・アドルフは、統一されたスカンディナヴィアと神聖ローマ諸邦を支配する新しい神聖ローマ皇帝になることを計画していたが、1632年のリュッツェンの戦いで戦死した。1634年のネルトリンゲンの戦い(この戦争におけるスウェーデン唯一の重要な軍事的敗北)の後、ドイツ諸邦における親スウェーデン感情は薄れた。これらのドイツ諸邦は次々とスウェーデンの権力から離脱し、スウェーデンにはいくつかの北部ドイツ領土(スウェーデン領ポメラニア、ブレーメン=フェルデン、ヴィスマール)しか残らなかった。1643年から1645年、戦争の末期に、スウェーデンとデンマーク=ノルウェーはトルステンソン戦争を戦った。この紛争の結果と三十年戦争の終結は、戦後のスウェーデンをヨーロッパの主要な勢力として確立するのに役立った。1648年のヴェストファーレン条約は、スウェーデンに北部ドイツの領土を与えた。

17世紀半ば、スウェーデンは領土面積でヨーロッパ第3位の国であった。スウェーデンは、カール10世の治世下、1658年のロスキレ条約締結後、カール10世が氷上侵攻を行った結果、最大の領土を獲得した。この時期のスウェーデンの成功の基盤は、16世紀におけるグスタフ1世によるスウェーデン経済の大きな変革と、プロテスタントの導入によるものとされている。フィンランドの人口の3分の1は、国を襲った壊滅的な1695年から1697年の大飢饉で死亡した。飢饉はスウェーデンにも及び、スウェーデン人口の約10%が死亡した。

17世紀、スウェーデンは多くの戦争に従事し、例えばポーランド・リトアニアとは現在のバルト三国の領土をめぐって争った。ポーランド・スウェーデン戦争(1626年-1629年)は、1629年9月26日にスタリー・タルク(アルトマルク休戦協定)でスウェーデンに有利な休戦協定で終結し、ポーランドは重要な港であるリガを含むリヴォニアの大部分をスウェーデンに割譲した。スウェーデンはまた、バルト海におけるポーランドの貿易に課税する権利(商品価値の3.5%)を得て、王領プロイセンとプロイセン公国の多くの都市(ピワワ(ピラウ)、クライペダ(メーメル)、エルブロンク(エルビング)を含む)の支配を維持した。スウェーデンは後に、「大洪水時代」として知られるポーランド・リトアニア共和国への一連の侵攻を行った。半世紀以上にわたるほぼ絶え間ない戦争の後、スウェーデン経済は悪化した。経済を再建し軍隊を再編成することは、カール10世の息子であるカール11世の生涯の課題となった。彼の息子であり、スウェーデンの次の支配者となるカール12世への遺産は、世界で最も優れた兵器庫の一つ、大規模な常備軍、そして大艦隊であった。当時スウェーデンにとって最も深刻な脅威であったロシアは、より大きな軍隊を持っていたが、装備と訓練の両面で大きく遅れていた。

1700年のナルヴァの戦い(大北方戦争の最初の戦いの一つ)の後、ロシア軍は甚大な被害を受け、スウェーデンにはロシアに侵攻する絶好の機会があった。しかし、カール12世はロシア軍を追撃せず、代わりにポーランドに転進し、1702年のクリシュフの戦いでポーランド王アウグスト2世とそのザクセン同盟軍を破った。これにより、ロシアは軍隊を再建し近代化する時間を得た。

ポーランド侵攻の成功後、カール12世はロシア侵攻を試みることを決定したが、これは1709年のポルタヴァの戦いにおけるロシアの決定的な勝利で終わった。コサックの襲撃にさらされた長い行軍、ロシア皇帝ピョートル1世の焦土作戦、そして1709年の大寒波の後、スウェーデン軍は士気が打ち砕かれ弱体化し、ポルタヴァのロシア軍に対して圧倒的に少数であった。この敗北は、スウェーデン帝国の終焉の始まりを意味した。加えて、東中央ヨーロッパで猛威を振るったペストはスウェーデン領を荒廃させ、1710年にはスウェーデン中部に達した。1715年にスウェーデンに帰還したカール12世は、1716年と1718年にそれぞれノルウェーに対する2つの遠征を開始した。2度目の試みの際、彼はフレデリクステン要塞包囲戦中に射殺された。スウェーデン軍はフレデリクステンで軍事的に敗北したわけではなかったが、国王の死により遠征の全構造と組織は崩壊した。1721年のニスタット条約で広大な領土の割譲を余儀なくされ、スウェーデンは帝国としての地位とバルト海の支配国としての地位も失った。スウェーデンの影響力が失われると、ロシアが帝国として台頭し、ヨーロッパの支配的な国家の一つとなった。1721年に戦争が最終的に終結したとき、スウェーデンは約20万人の兵士を失っており、そのうち15万人は現在のスウェーデン地域から、5万人はスウェーデンのフィンランド部分からであった。

歴史的に、行政権は1680年まで国王と貴族の枢密院の間で共有されていたが、その後、リクスダーグの平民階級によって開始された国王の独裁政治が続いた。大北方戦争の失敗への反動として、1719年に議院内閣制が導入され、その後1772年、1789年、1809年に3つの異なる形態の立憲君主制が続いた。後者はいくつかの市民的自由を認めた。これらの3つの期間の最初の期間である「自由の時代」(1719年-1772年)の間に、スウェーデンのリクスダーグは非常に活発な議会へと発展し、この伝統は19世紀まで続き、その世紀末の近代民主主義への移行の基礎を築いた。

18世紀、スウェーデンはスカンディナヴィア以外の領土を維持するための資源が不足しており、そのほとんどが失われ、1809年に東スウェーデンがロシアに失われたことで頂点に達し、それがロシア帝国における高度に自治的なフィンランド大公国となった。

バルト海におけるスウェーデンの支配を再確立する目的で、スウェーデンは伝統的な同盟国であり後援者であったフランスに対抗してナポレオン戦争に同盟した。しかし、1810年、フランス元帥ジャン=バティスト・ベルナドットがカール13世の推定相続人に選ばれた。1818年、彼はベルナドッテ王朝を創設し、カール14世という治世名をとった。ライプツィヒの戦いにおけるスウェーデンの役割は、デンマーク=ノルウェー(フランスの同盟国)に、1814年1月14日のキール条約で、北部ドイツ諸邦と引き換えにノルウェーをスウェーデン王に割譲させる権限を与えた。ノルウェーが主権国家としての地位を維持しようとする試みは、スウェーデン王カール13世によって拒否された。彼は1814年7月27日にノルウェーに対する軍事作戦を開始し、モス条約で終結し、これによりノルウェーは1905年まで続いたスウェーデン王冠のもとでのスウェーデン=ノルウェー同君連合を余儀なくされた。1814年の作戦は、スウェーデンが戦争状態にあった最後の時であった。

3.5. 近現代史

近現代のスウェーデンは、ナポレオン戦争後の19世紀初頭から現代に至るまで、政治的変革、産業化、両大戦期の中立政策、福祉国家の建設、そして近年の主要な対外政策の変遷を経験してきた。これらの出来事は、スウェーデンにおける民主主義の発展と国民の権利拡大に大きな影響を与えた。

3.5.1. 19世紀と20世紀初頭

1731年にスウェーデン東インド会社が設立された。母港として選ばれたのは、スウェーデン西海岸、イェータ川の河口に位置するヨーテボリであった。ここは、外洋航海に適した国内最大かつ最良の港を有していた。この貿易は19世紀まで続き、この小さな町をスウェーデン第2の都市へと発展させた。

1750年から1850年にかけて、スウェーデンの人口は倍増した。一部の学者によれば、アメリカへの大量移民は飢饉と反乱を防ぐ唯一の方法であり、1880年代には毎年人口の1%以上が移民したという。1850年から1910年の間に100万人以上のスウェーデン人がアメリカ合衆国へ移住したと考えられている。それにもかかわらず、スウェーデンは依然として貧しく、西ヨーロッパ諸国が産業化を開始したにもかかわらず、ほぼ完全に農業経済を維持していた。

19世紀になっても産業化のペースは遅かったものの、絶え間ない技術革新と急速な人口増加により、農業経済には多くの重要な変化が起こっていた。これらの革新には、政府主導の囲い込みプログラム、農地の積極的な開発、そしてジャガイモなどの新しい作物の導入が含まれていた。スウェーデンの農耕文化はスウェーデン政治において重要な役割を果たし始め、これは現代のアграリアン党(現在の中央党)を通じて現代まで続いている。1870年から1914年にかけて、スウェーデンは今日の産業化された経済を発展させ始めた。

19世紀後半には、スウェーデンで強力な草の根運動(労働組合、禁酒運動、独立宗教団体)が起こり、民主主義の原則の強力な基盤を築いた。これらの運動は、スウェーデンが第一次世界大戦までに達成された近代的な議会制民主主義へと移行するきっかけとなった。20世紀に産業革命が進むにつれて、人々は徐々に都市に移り住んで工場で働き、社会主義組合に関与するようになった。1917年に議会制が再導入された後、共産主義革命は回避され、国は民主化された。

3.5.2. 第二次世界大戦期

第一次世界大戦と同様に、スウェーデンは第二次世界大戦中も公式には中立を維持したが、その中立性については議論がある。戦争の大部分においてスウェーデンはドイツの影響下にあり、封鎖によって世界の他の地域とのつながりは断ち切られていた。スウェーデン政府は、冬戦争と継続戦争において、義勇兵と物資をフィンランドに輸送することを許可することで、非公式にフィンランドを支援した。しかし、スウェーデンはドイツに対するノルウェーの抵抗を支援し、1943年にはデンマークのユダヤ人をナチスの強制収容所への移送から救出するのを助けた。

戦争の最終年には、スウェーデンは人道支援活動において役割を果たし始め、ナチス占領下のヨーロッパからの数千人のユダヤ人を含む多くの難民が、白いバス作戦として知られるスウェーデンの強制収容所への救出作戦や、スウェーデンが難民の避難所として機能したことなどにより救出された。スウェーデンの外交官ラウル・ワレンバーグとその同僚たちは、数万人のハンガリー系ユダヤ人の安全を確保した。それにもかかわらず、スウェーデン人自身も他国の人々も、スウェーデンはナチスの戦争努力にもっと反対できたはずだと主張している。

3.5.3. 戦後時代と冷戦期

スウェーデンは公式には中立国であり、冷戦中は北大西洋条約機構(NATO)にもワルシャワ条約機構にも加盟していなかったが、スウェーデンの指導者層はアメリカ合衆国や他の西側政府と個人的に強い結びつきを持っていた。戦後、スウェーデンは無傷の産業基盤、社会の安定、そして天然資源を活用して、ヨーロッパの再建に供給するために産業を拡大した。スウェーデンはマーシャル・プランの下で援助を受け、OECDに参加した。戦後のほとんどの期間、国はスウェーデン社会民主労働党によって、主に労働組合や産業界との協力のもとに統治された。政府は、主に大企業からなる国際的に競争力のある製造業部門を積極的に追求した。

スウェーデンは欧州自由貿易連合(EFTA)の創設国の一つであった。1960年代、EFTA諸国は、当時の欧州経済共同体(EEC)の「インナーシックス」に対して、「アウターセブン」としばしば呼ばれた。

多くの工業国と同様に、スウェーデンは1973年から74年と1978年から79年の石油禁輸措置の後、経済の衰退と混乱の時期に入った。1980年代には、スウェーデンのいくつかの主要産業が大幅に再編された。造船業は廃止され、木材パルプは近代化された製紙生産に統合され、鉄鋼業は集中化・専門化され、機械工学はロボット化された。この時期、スウェーデンの1人当たりGDPランキングは低下した。

3.5.4. 近年の歴史

不適切な融資管理に起因する不動産バブルの崩壊は、国際的な不況と、反失業政策から反インフレ政策への政策転換と相まって、1990年代初頭に財政危機を引き起こした。スウェーデンのGDPは約5%減少した。1992年、通貨への取り付け騒ぎにより、中央銀行は一時的に金利を500%に引き上げた。

政府の対応は、歳出を削減し、福祉国家の縮小や公共サービス・財の民営化など、スウェーデンの競争力を向上させるための多数の改革を実施することであった。1994年11月13日の国民投票で52.3%の賛成を得て、スウェーデンは1995年1月1日に欧州連合に加盟した。2003年の国民投票では、スウェーデンの有権者はユーロ通貨への参加に反対票を投じた。スウェーデンは2009年7月1日から12月31日まで欧州連合の議長国を務めた。

1994年9月28日、エストニアのタリンからスウェーデンのストックホルムへ向かう途中、バルト海を横断していたMSエストニア号が沈没した。この事故では852人(うちスウェーデン人501人)が犠牲となり、20世紀最悪の海難事故の一つとなった。

2022年まで、スウェーデンは一般的に軍事的に非同盟を維持してきたが、北大西洋条約機構(NATO)や他のいくつかの国との合同軍事演習に参加し、NATO指揮下でアフガニスタンに軍隊を駐留させ、コソボ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、キプロスでのEU主導の平和維持活動に参加し、アラブの春の際にはリビア上空の国連委任飛行禁止区域の施行を支援した。さらに、防衛技術や防衛産業の分野で他のヨーロッパ諸国と広範な協力があり、スウェーデン製の兵器の一部はイラクの多国籍軍によって使用された。2022年ロシアのウクライナ侵攻に対応して、スウェーデンはフィンランドと共にNATOへの正式加盟に向けて動いた。トルコとハンガリーの反対による数ヶ月の遅延の後、スウェーデンは2024年3月7日にNATO加盟国となった。

近年、スウェーデンは大規模な移民により文化的に多様な国となっている。2013年には、人口の15%が外国生まれであり、さらに人口の5%が移民の両親から生まれたと推定された。移民の流入は新たな社会問題をもたらした。暴力事件が周期的に発生しており、2013年ストックホルム暴動もその一つである。これらの暴力事件に対応して、反移民を掲げる野党であるスウェーデン民主党は反移民政策を推進し、一方、左派野党は中道右派政府の社会経済政策によって引き起こされた格差の拡大を非難した。

スウェーデンは2015年欧州難民危機の影響を大きく受け、最終的に政府は入国規制を強化せざるを得なくなった。その後、一部の亡命制限は緩和された。

2021年11月30日、マグダレナ・アンデションがスウェーデン初の女性首相となった。2022年9月の総選挙は、右派政党ブロックの僅差での勝利に終わった。2022年10月18日、穏健党のウルフ・クリステルソンが新首相に就任した。

4. 地理

北ヨーロッパに位置するスウェーデンは、バルト海とボスニア湾の西に位置し、長い海岸線を有し、スカンディナヴィア半島の東部を形成している。西にはスウェーデンとノルウェーを隔てる山脈であるスカンディナヴィア山脈(Skandernaスカンデナスウェーデン語)がある。フィンランドは北東に位置する。デンマーク、ドイツ、ポーランド、ロシア、リトアニア、ラトビア、エストニアと海上国境を接しており、エーレスンド橋によってデンマーク(南西)とも結ばれている。ノルウェーとの国境(1619 km長)は、ヨーロッパ内で最も長い連続した国境である。

スウェーデンは北緯55度から70度の間に位置し、主に東経11度から25度の間に位置する(ストラ・ドラメン島の一部は東経11度よりわずかに西にある)。

面積45.00 万 km2のスウェーデンは、世界で55番目に大きな国であり、ヨーロッパでは5番目に大きな国、北ヨーロッパでは最大の国である。スウェーデンの最低標高地点は、クリシャンスタード近郊のハンマルシェーン湖の湾で、海抜-2.41 mである。最高地点はケブネカイセ山で、海抜2111 mである。

スウェーデンには25の地方(landskapランスカープスウェーデン語)がある。これらの地方は政治的または行政的な目的を果たさないが、人々の自己同一性において重要な役割を果たしている。地方は通常、3つの大きな「ランド」(スウェーデンのランド、landsdelarランズデーラルスウェーデン語)に分類される。北部のノールランド、中央のスヴェアランド、南部のイェータランドである。人口希薄なノールランドは国土のほぼ60%を占める。スウェーデンにはまた、ヨーロッパ最大の保護地域の一つであるヴィンデルフイェーレン自然保護区があり、総面積は562,772ヘクタール(約5628 km2)である。

スウェーデンの約15%は北極圏の北に位置する。スウェーデン南部は主に農業地帯であり、北方へ行くにつれて森林被覆率が増加する。スウェーデンの総土地面積の約65%は森林で覆われている。人口密度が最も高いのは、スウェーデン南部のエーレスンド地域、西海岸から中央ボーフスレーンまで、そしてメーラレン湖とストックホルムの谷である。ゴットランド島とエーランド島はスウェーデン最大の島々であり、ヴェーネルン湖とヴェッテルン湖は最大の湖である。ヴェーネルン湖は、ロシアのラドガ湖とオネガ湖に次いでヨーロッパで3番目に大きい。3番目と4番目に大きな湖であるメーラレン湖とイェルマレン湖と合わせると、これらの湖はスウェーデン南部の面積の大部分を占める。19世紀にイェータ運河が建設され、ノルチェーピング南のバルト海とヨーテボリの間の潜在的な距離を、湖と河川網を利用して短縮し、スウェーデン南部の広大な水路の利用可能性が活用された。

スウェーデンには湖から流れ出る多くの長い川もある。スウェーデン北部と中央部には、スカンディナヴィア山脈を水源とするälvarエルヴァルスウェーデン語(川)として知られるいくつかの広い川がある。最長の川はクラール川-イェータ川で、ノルウェー中部のトロンデラーグ県に源を発し、ヨーテボリで海に注ぐまでに1158725 m (720 mile)流れる。スウェーデン南部では、åarオーアルスウェーデン語(小川)として知られるより狭い川も一般的である。地方自治体の中心地の большинстваは、海、川、または湖に面しており、国の人口の大部分は沿岸の自治体に住んでいる。

4.1. 気候

スウェーデンの大部分は、北方に位置するにもかかわらず、温暖湿潤気候であり、年間を通じて四季が明確で穏やかな気温である。最南部の冬は通常穏やかで、雪と氷点下の気温が短期間続く程度であり、秋がはっきりとした冬の期間なしに春に変わることもある。国の北部は亜寒帯気候であり、中央部は湿潤大陸性気候である。沿岸南部は、0℃の等温線を使用する場合は湿潤大陸性気候、-3℃の等温線を使用する場合は西岸海洋性気候と定義できる。

半島南部の海洋性気候の穏健化が進んでいるため、最南部と最北部の海岸線の夏の気温差は約2 °C、冬は約10 °Cである。これは、北部内陸部の地域と比較するとさらに大きくなり、最北部の冬の気温差は国全体で約15 °Cとなる。最も暑い夏は通常、7月に大西洋の低気圧から中部東海岸を保護する広大な陸塊のために、ストックホルム周辺のメーラレン谷で発生する。スウェーデンの地方自治体の中心地の日中の最高気温は、7月には19 °Cから24 °C、1月には-9 °Cから3 °Cの範囲である。より低い気温は、北部内陸部の標高の高さに影響される。海面レベルでは、最も寒い平均最高気温は21 °Cから-6 °Cの範囲である。穏やかな夏の結果として、ノールボッテン県の北極圏地域は世界で最も北にある農業地帯の一つとなっている。

スウェーデンは、主にメキシコ湾流と、地球の自転方向によって引き起こされる一般的な西風偏西風の組み合わせにより、同緯度、さらにはやや南の他の場所よりもはるかに暖かく乾燥している。スウェーデンの緯度が高いため、日照時間は大きく異なる。北極圏の北では、夏の一部は白夜で太陽が沈まず、冬の一部は極夜で太陽が昇らない。首都ストックホルムでは、6月下旬の日照時間は18時間以上であるが、12月下旬にはわずか6時間程度である。スウェーデンの年間日照時間は1,100時間から1,900時間である。

スウェーデンで記録された史上最高気温は、1947年にモーリッラで記録された38 °Cであり、史上最低気温は1966年2月2日にヴオッガチョールメで記録された-52.6 °Cである。

平均して、スウェーデンの大部分は年間500 mmから800 mmの降水量を受け、世界の平均降水量よりもかなり乾燥している。国の南西部はより多くの降水量を受け、1000 mmから1200 mmであり、北部のいくつかの山岳地域は最大2000 mmの降水量を受け取ると推定されている。北方に位置するにもかかわらず、スウェーデン南部と中央部では、一部の冬にはほとんど雪が降らないことがある。スウェーデンの大部分は、ノルウェーとスウェーデン北西部のスカンディナヴィア山脈の雨蔭に位置している。バレンツ海が将来の冬に凍結しにくくなり、「大西洋化」するにつれて、追加の蒸発がスウェーデンと大陸ヨーロッパの大部分で将来の降雪量を増加させると予測されている。

4.2. 植生

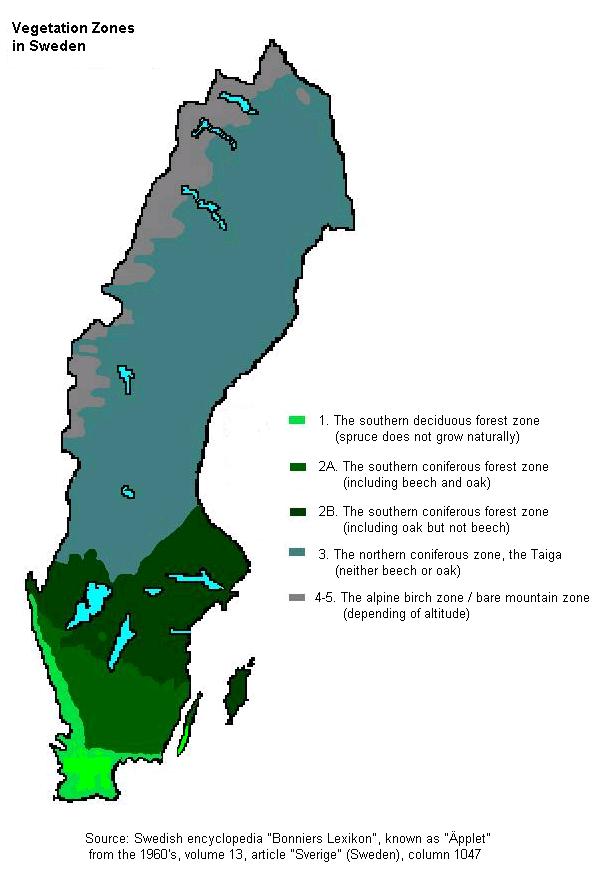

スウェーデンは南北にかなりの距離があり、特に冬には大きな気候差が生じる。四季の長さと強さに関連する問題は、さまざまな場所で「自然に」生育できる植物に影響を与える。スウェーデンは5つの主要な植生帯に分けられる。これらは以下の通りである。

- 南部落葉樹林帯

- 南部針葉樹林帯

- 北部針葉樹林帯、またはタイガ

- 高山樺帯

- 裸山帯

南部落葉樹林帯(ネモラル地域とも呼ばれる)は、デンマークと中央ヨーロッパの大部分を含むより大きな植生帯の一部である。かなりの程度農地化されているが、大小の森林もまだ存在する。この地域は樹木や低木の豊かさが特徴である。ブナが最も優勢な樹木であるが、オークも小さな森林を形成することがある。ニレはかつて森林を形成していたが、ニレ立枯病により大幅に減少した。この地帯の他の重要な樹木や低木には、シデ、ニワトコ、ハシバミ、フライ・ハニーサックル、菩提樹(ライム)、マユミ、イチイ、アルダー・バックソーン、リンボク、ヤマナラシ、ナナカマド、スウェーデン・ホワイトビーム、ジュニパー、ホーリー、アイビー、ドッグウッド、ゴート・ウィロー、ラーチ、バードチェリー、ワイルドチェリー、カエデ、アッシュ、小川沿いのハンノキ、そして砂地ではカバノキがマツと競合する。トウヒは自生種ではないが、約1870年から1980年にかけて広大な地域に植林された。過去40~50年間で、かつてのトウヒ植林地の広大な地域が落葉樹林に再植林されている。

南部針葉樹林帯(ボレオネモラル地域とも呼ばれる)は、オークの北限(limes norrlandicus)とトウヒの南限によって区切られ、南部の落葉樹帯と北方のタイガの間に位置する。この地帯の南部では、主にトウヒとマツといった針葉樹種が様々な落葉樹と混交して見られる。カバノキはほぼどこにでも生育する。ブナの北限はこの地帯を横切る。自生地であっても、「植林された」トウヒも一般的であり、そのような森林は非常に密であり、特にこの植生帯の南部地域ではトウヒが非常に密集して生育することができる。

北部針葉樹林帯またはタイガは、オークの自然分布の北限から始まる。落葉樹種のうち、カバノキが唯一重要なものである。マツとトウヒが優勢であるが、森林は北へ行くほどゆっくりと、しかし確実に疎になる。極北部では、樹木間の距離が大きいため、樹木が真の森林を形成しているとは言い難い。

高山樺帯は、スカンディナヴィア山脈において、緯度と高度の両方に依存し、より小型のカバノキ(Betula pubescens または B.tortuosa)のみが生育できる地域である。この植生帯が終わる場所では、樹木は全く生育せず、裸山帯となる。

スウェーデンは2019年の森林景観保全指数(Forest Landscape Integrity Index)で平均スコア5.35/10を獲得し、172カ国中103位にランクされた。スウェーデンは2024年の環境パフォーマンス指数で6位にランクされた。この指数は世界中の既知の問題に関する様々な指標を組み合わせ、各国がどの程度適合しているかを尺度で測定する。スウェーデンは、大気汚染、大気質、廃棄物管理、衛生、飲料水などのパラメータで良好なスコアを示している。

5. 政治

スウェーデンは、その「民衆運動」(Folkrörelserフォルクローレルセルスウェーデン語)、特に労働組合、独立キリスト教運動、禁酒運動、女性運動、そして知的財産海賊運動(スウェーデン海賊党など)を通じて、一般市民による強力な政治参加の歴史を持っている。スウェーデンは、親による子供への体罰を世界で初めて非合法化した国である(親が自分の子供を叩く権利は1966年に最初に撤廃され、1979年7月からは法律で明確に禁止された)。

スウェーデンは現在、政治システムにおける機会の平等と教育システムにおける平等を測定する統計においてEUをリードしている。「世界男女格差報告書2006」では、スウェーデンは男女平等の観点から世界第1位の国としてランク付けされた。

スウェーデンの政治体制、主要な政府機関、国内政治の動向、および人権や民主主義の価値を重視した対外政策などを包括的に概観する。

5.1. 憲法体制と政府

スウェーデンには4つの基本法(grundlagarグルンドラーガルスウェーデン語)があり、これらが一体となって憲法を構成している。すなわち、政体法(Regeringsformenレイェーリングスフォルメンスウェーデン語)、王位継承法(Successionsordningenスックセションスオードニンゲンスウェーデン語)、出版の自由法(Tryckfrihetsförordningenトリックフリヘーツフェルオードニンゲンスウェーデン語)、そして表現の自由に関する基本法(Yttrandefrihetsgrundlagenイットランデフリヘーツグルンドラーゲンスウェーデン語)である。

スウェーデンの公共部門は2つの部分に分かれている。国家(statenスターテンスウェーデン語)として知られる法人と地方自治体である。後者には、地域評議会(regionerレギオーネルスウェーデン語)(2020年に県議会(landstingランスティングスウェーデン語)から改称)と地方自治体(kommunerコムーネルスウェーデン語)が含まれる。スウェーデンの公共部門の大部分を構成するのは国家ではなく地方自治体である。地域評議会と地方自治体は互いに独立しており、前者は後者よりも広い地理的領域をカバーしているにすぎない。地方自治体は憲法によって義務付けられた自治権を持ち、独自の税基盤を有している。自治権にもかかわらず、地方自治体は実際には国家に依存しており、その責任範囲と管轄権の範囲は、国会(リクスダーゲン)によって可決された地方自治法(Kommunallagenコムーナルラーゲンスウェーデン語)で規定されている。

スウェーデンは立憲君主制であり、カール16世グスタフ国王が元首であるが、君主の役割は儀礼的および代表的な機能に限定されている。1974年の政体法の規定に基づき、国王はいかなる公式な政治権力も持たない。国王は毎年の国会開会式に出席し、政権交代時の特別評議会を主宰し、首相および政府との定期的な情報評議会を開催し、外務諮問評議会(Utrikesnämndenウートリーケスネムンデンスウェーデン語)の会議を主宰し、スウェーデン駐在の外国大使からの信任状を受け取り、海外に派遣されるスウェーデン大使の信任状に署名する。さらに、国王は海外への公式訪問を行い、来訪者を受け入れる。

立法権は、349人の議員からなる一院制の国会(リクスダーゲン)に与えられている。総選挙は4年ごとに行われる。法案は政府または国会議員によって提出することができる。議員は比例代表制に基づいて4年の任期で選出される。国会の内部運営は、政体法に加えて、国会法(Riksdagsordningenリクスダーグスオードニンゲンスウェーデン語)によって規制されている。基本法は国会単独で改正することができ、総選挙を間に挟んだ2回の別個の投票による絶対多数決のみが必要である。

政府(Regeringenレィエーリンゲンスウェーデン語)は、連帯責任を負う合議体として運営され、国会議長によって指名され国会の投票によって選出される首相と、首相の単独の裁量で任命および解任される他の閣僚(Statsrådスタッツロードスウェーデン語)から構成される。政府は最高行政機関であり、その行動について国会に対して責任を負う。

国家行政機関(statliga förvaltningsmyndigheterスタートリガ・フェルヴァルトニングスミンディヘーテルスウェーデン語)のほとんどは政府に報告する。スウェーデンの国家行政のユニークな特徴は、個々の閣僚がその担当する機関の業績について「いかなる」大臣の個別責任も負わないことである。長官や他の政府機関の長は政府全体に直接報告し、個々の大臣は、法律で特に規定されていない限り、個々の機関が処理すべき事項に干渉することを禁じられている。これが、スウェーデンの政治用語で軽蔑的な意味を持つ「ministerstyreミニステルスティーレスウェーデン語」(大臣支配)という言葉の起源である。

司法府は、国会、政府、および他の国家行政機関から独立している。法律の司法審査の役割は裁判所によって行われず、代わりに法律諮問委員会が合法性に関する拘束力のない意見を述べる。裁判所は判例に拘束されないスターレ・デシシスはないが、判例は影響力を持つ。

5.2. 政党と選挙

50年以上にわたり、スウェーデンには社会民主党、穏健党、中央党、自由国民党、そして左翼党という、常に国会で議席を獲得するのに十分な票を得てきた5つの政党が存在したが、1988年の選挙で緑の党が第6の政党となった。1991年の選挙では、緑の党が議席を失う一方で、キリスト教民主党と新民主主義党という2つの新しい政党が初めて議席を獲得した。2010年の選挙になって初めて、第8の政党であるスウェーデン民主党が国会議席を獲得した。欧州議会選挙では、国会の議席獲得基準を満たせなかった政党が議席を獲得した例がある(六月リスト(2004年-2009年)、スウェーデン海賊党(2009年-2014年)、フェミニスト・イニシアティヴ(2014年-2019年))。

スウェーデンの選挙投票率は、国際比較において常に高い。近年は低下傾向にあったものの、直近の選挙では投票率が上昇している(2002年80.11%、2006年81.99%、2010年84.63%、2014年85.81%、2018年87.18%)。1960年代、スウェーデンの政治家は国民から高い信頼を得ていたが、その後、信頼度は着実に低下し、現在ではスカンディナヴィアの近隣諸国よりも著しく低い水準にある。

2022年の総選挙では右派連合が勝利し、穏健党、キリスト教民主党、自由党からなる連立政権がスウェーデン民主党の閣外協力を得て発足した。

5.3. 行政区画

スウェーデンは単一国家であり、21の地域(regionerレギオーネルスウェーデン語)と290のコミューン(kommunerコムーネルスウェーデン語、基礎自治体)に分かれている。各地域は県(länレーンスウェーデン語)に対応し、各県には複数のコミューンがある。地域とコミューンは共に地方自治体であるが、役割と責任は異なる。医療、公共交通機関、特定の文化施設は地域評議会によって管理される。就学前教育、初等・中等教育、公共水道事業、ごみ処理、高齢者介護、救助サービスはコミューンによって管理される。ゴットランドは、1つのコミューンしかない地域という特殊なケースであり、地域とコミューンの機能は同じ組織によって実行される。

スウェーデンのコミューンおよび地域政府は、シティー・コミッション・ガバメントおよび内閣型評議会政府に似ている。両レベルとも、コミューン議会および地域議会(議員数は31人から101人、常に奇数)という立法議会があり、これらは国政選挙と同時に4年ごとに行われる総選挙で政党名簿比例代表制によって選出される。

コミューンはさらに合計2,512の教区(församlingarフェルサムリンガルスウェーデン語)に分けられる。これらには公式な政治的責任はないが、スウェーデン国教会の伝統的な下部組織であり、国勢調査区として依然としてある程度の重要性を持っている。

スウェーデン中央政府には21の県行政委員会(länsstyrelserレーンスティーレルセルスウェーデン語)があり、他の政府機関や地方自治体に割り当てられていない地域国家行政を担当している。各県行政委員会は、6年の任期で任命される県知事(landshövdingランズヘヴディンスウェーデン語)によって率いられる。ほとんどの県における過去の知事のリストは、1634年に宰相であったアクセル・オクセンシェルナ伯爵によって県が創設された時点に遡る。県行政委員会の主な責任は、国会と政府によって設定された目標に沿って県の発展を調整することである。

歴史的により古い区分として、主に25の地方と3つのランドがあり、これらは依然として文化的な重要性を保持している。

| ISO 3166-2コード | 旗 | 紋章 | 県名 | 県庁所在地 | 知事 | 面積 (km2) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| SE-AB |  |  | ストックホルム | ストックホルム | アンナ・キンベリ・バトラ | 6519.3 km2 |

| SE-AC |  |  | ヴェステルボッテン | ウメオ | ヘレン・ヘマルク・ホルムストローム | 5.52 万 km2 |

| SE-BD |  |  | ノールボッテン | ルーレオ | ロッタ・ファームフォース | 9.82 万 km2 |

| SE-C |  |  | ウプサラ | ウプサラ | ステファン・アテルホール | 8207.2 km2 |

| SE-D |  |  | セーデルマンランド | ニーショーピング | ベアトリーチェ・アスク | 6102.3 km2 |

| SE-E |  |  | エステルイェートランド | リンシェーピング | カール・フレドリック・グラーフ | 1.06 万 km2 |

| SE-F |  |  | イェンシェーピング | イェンシェーピング | ヘレナ・ヨーンソン | 1.05 万 km2 |

| SE-G |  |  | クルーヌベリ | ヴェクショー | マリア・アーレニウス | 8466 km2 |

| SE-H |  |  | カルマル | カルマル | アラン・ヴィドマン | 1.12 万 km2 |

| SE-I |  |  | ゴットランド | ヴィスビュー | アンダース・フランキング | 3151.4 km2 |

| SE-K |  |  | ブレーキンゲ | カールスクルーナ | ウーリカ・ヴェストルンド | 2946.4 km2 |

| SE-M |  |  | スコーネ | マルメ、クリシャンスタード | アンネリ・フルテン | 1.10 万 km2 |

| SE-N |  |  | ハッランド | ハルムスタード | アンデルス・トーンベリ | 5460.7 km2 |

| SE-O |  |  | ヴェストラ・イェータランド | ヨーテボリ、ヴェーネルスボリ | ステン・トルグフォシュ | 2.39 万 km2 |

| SE-S |  |  | ヴェルムランド | カールスタード | イェオリ・プレディーシュ | 1.76 万 km2 |

| SE-T |  |  | エーレブルー | エーレブルー | レーナ・ライステン・ウェンネルスタード | 8545.6 km2 |

| SE-U |  |  | ヴェストマンランド | ヴェステロース | ヨハン・ステリク | 5145.8 km2 |

| SE-W |  |  | ダーラナ | ファールン | ヘレナ・ヘマルク・ホルムストローム | 2.82 万 km2 |

| SE-X |  |  | イェヴレボリ | イェヴレ | ヴェロニカ・ラルソン・ベリエ | 1.82 万 km2 |

| SE-Y |  |  | ヴェステルノールランド | ヘーノーサンド | カリーナ・ローゼンホルム | 2.17 万 km2 |

| SE-Z |  |  | イェムトランド | エステルスンド | マリータ・レーンベリ | 4.93 万 km2 |

5.4. 司法制度

裁判所は、刑事事件および民事事件を扱う一般裁判所(allmänna domstolarアルメンナ・ドームストーラルスウェーデン語)と、私人間の紛争および当局との紛争に関する事件を扱う一般行政裁判所(allmänna förvaltningsdomstolarアルメンナ・フェルヴァルトニングスドームストーラルスウェーデン語)という、2つの並行かつ独立したシステムに分かれている。これらの各システムは3審制であり、各システムの最上級裁判所は通常、判例となり得る事件のみを審理する。また、法律で定められたより狭い範囲の事件を審理する多数の特別裁判所も存在する。これらの裁判所は判決において独立しているが、一部は一般裁判所または一般行政裁判所内の部門として運営されている。

スウェーデン最高裁判所(Högsta domstolenヘグスタ・ドームストーレンスウェーデン語)は、スウェーデンのすべての民事および刑事事件における第3審かつ最終審である。最高裁判所は、政府によって任命される16人の裁判官(justitierådユスティティエロードスウェーデン語)で構成されるが、裁判所という機関は国会から独立しており、政府は裁判所の決定に干渉することはできない。

2005年に行われた1,201人の住民を対象とした被害調査によると、スウェーデンの犯罪率は他のEU諸国と比較して平均以上である。スウェーデンでは、暴行、性的暴行、ヘイトクライム、消費者詐欺のレベルが高いか平均以上である。一方、強盗、自動車盗難、薬物問題のレベルは低い。贈収賄は稀である。2013年11月中旬のニュース報道によると、スウェーデンでは受刑者数が大幅に減少し、2004年以降、刑務所の収容者数が年間約1%減少したため、年内に4つの刑務所が閉鎖されたと発表された。

スウェーデンにおける犯罪の大部分は、スリや置き引きなどの窃盗であり、主に旅行者を狙ったものである。ストックホルム警察によると、各国からの旅行者の中でも日本人の被害が多いという。さらに、以前は少ないとされていた暴力犯罪や性犯罪も、2011年頃には増加傾向にある。

5.5. 対外関係

20世紀を通じて、スウェーデンの外交政策は平時の非同盟と戦時の中立という原則に基づいていた。スウェーデン政府は、戦時に中立が可能となるよう、平時には独立した非同盟路線を追求した。

冷戦初期、スウェーデンは非同盟政策と国際問題における目立たない姿勢を、強力な国防に基づく安全保障政策と組み合わせていた。スウェーデン軍の機能は攻撃を抑止することであった。1960年代後半から、スウェーデンは国際関係においてより重要かつ独立した役割を果たそうと試みた。特に国際連合を通じて国際平和努力に大きく関与し、第三世界を支援した。1986年のオロフ・パルメ暗殺と冷戦終結後、スウェーデンはより伝統的な外交政策アプローチを採用した。それにもかかわらず、同国は平和維持活動に積極的に関与し、相当額の対外援助予算を維持している。

1995年以来、スウェーデンは欧州連合の加盟国であり、新たな世界の安全保障情勢の結果として、同国の外交政策ドクトリンは部分的に修正され、スウェーデンはヨーロッパの安全保障協力においてより積極的な役割を果たすようになった。2022年、ロシアのウクライナ侵攻に対応して、スウェーデンはNATO同盟への正式加盟に向けて動いた。スウェーデンは2024年に正式にNATOの加盟国となった。

外交面では中立政策を基調とし、パレスチナ和平やボスニア和平などで調停役を務めた。しかし、2022年のロシアによるウクライナ侵攻で中立主義を転換し、北大西洋条約機構(NATO)に加盟を申請した。

5.5.1. 日本との関係

日本とスウェーデンの関係は、1868年に日瑞(典)修好通商航海条約が締結されたことに始まる。現在、東京に駐日スウェーデン大使館、ストックホルムに在スウェーデン日本国大使館が設置されている。経済的には、日本はスウェーデンにとってアジアにおける重要な貿易相手国の一つである。文化交流も盛んであり、日本で研究活動に従事するスウェーデン人に対する奨学金制度(日本政府奨学金など)が存在する。

5.5.2. 欧州諸国との関係

フィンランドとは歴史的・文化的に深いつながりがあり、ロシアのウクライナ侵攻を受けて共にNATOへの加盟を申請するなど、安全保障面でも緊密に連携している。ウクライナに対しては、ロシアによる侵攻以降、人道支援や財政支援を積極的に行っている。

5.5.3. ロシアとの関係

歴史的に、スウェーデンとロシアはバルト海の覇権をめぐり度々対立してきた。冷戦終結後も、バルト海地域におけるロシアの軍事的動向はスウェーデンの安全保障上の懸念事項であり続けている。2022年のロシアによるウクライナ侵攻は、スウェーデンが長年の中立政策を転換しNATO加盟を申請する直接的な契機となった。2022年3月には、核弾頭搭載可能なロシア軍機がスウェーデン領空を侵犯する事件が発生し、スウェーデン国防省はこれを「意図的な行為」であり「無責任」であると非難した。

5.5.4. アメリカ合衆国・カナダとの関係

アメリカ合衆国に対しては、2018年の欧州委員会の調査ではスウェーデン国民の61%が否定的な見方をしているものの、安全保障面ではNATO加盟を通じて同盟関係にある。カナダとは、地球温暖化対策やバッテリー駆動車などの新興技術分野における協力関係を強化している。

5.5.5. 東アジア諸国との関係

中国に対しては、2023年の調査でスウェーデン国民の85%が否定的な見方をしており、他の西側諸国と同様に厳しい評価となっている。台湾に対しては、2023年の調査で国民の53%が肯定的な見方を示している。

5.5.6. 西アジア諸国との関係

トルコとは、スウェーデンのNATO加盟承認をめぐり一時的に緊張関係が生じた。スウェーデン国内でのクルド労働者党(PKK)支持者の活動や、コーラン焼却デモなどがトルコ側の反発を招いたが、最終的にトルコはスウェーデンのNATO加盟を承認した。2023年のトルコ・シリア地震に際しては、スウェーデンはEU議長国として人道支援を行った。イスラエル・パレスチナ紛争に関しては、スウェーデンはパレスチナへの人道支援を継続しつつも、反ユダヤ主義への対処を重視する姿勢を示している。

5.5.7. 国際連合との関係

スウェーデンは1946年に国際連合に加盟して以来、国連の活動に積極的に関与しており、国連への主要な貢献国の一つである。GNIの0.7%という国連の援助目標を達成している数少ない国の一つでもある。紛争予防、平和維持活動、軍縮、人道支援、持続可能な開発、気候変動対策、国際法の強化、人権擁護、ジェンダー平等など、幅広い分野で国連を通じた国際協力に取り組んでいる。2017年から2018年にかけては国連安全保障理事会の非常任理事国を務めた。

5.6. 軍事

スウェーデンにおける法執行は、いくつかの政府機関によって行われている。スウェーデン警察は警察業務に関する政府機関である。国家機動隊は警察内の国家SWAT部隊である。スウェーデン公安警察の責任範囲は、防諜、対テロ活動、憲法保護、および機密性の高い対象物や人物の保護である。

Försvarsmaktenフェシュヴァーシュマクテンスウェーデン語(スウェーデン軍)は、スウェーデン国防省に報告する政府機関であり、平時のスウェーデン軍の運営を担当している。同機関の主な任務は、海外での平和維持軍の訓練と展開であり、同時に戦時におけるスウェーデン防衛への再焦点化の長期的能力を維持することである。軍隊は陸軍、空軍、海軍に分かれている。軍の長は最高司令官(Överbefälhavarenエーヴェルベフェールハヴァレンスウェーデン語、ÖB)であり、国内で最も上級の将校である。1974年まで、国王は形式上の総司令官であったが、実際には20世紀を通じて君主が軍事指導者として「積極的な」役割を果たすことはないことが明確に理解されていた。

冷戦終結まで、兵役年齢に達したほぼすべての男性が徴兵された。近年、徴兵された男性の数は劇的に減少し、女性の志願兵の数はわずかに増加した。兵員募集は一般的に、最も意欲のある新兵を見つける方向にシフトしている。法律により、海外で勤務するすべての兵士は志願兵でなければならない。2010年7月1日、スウェーデンは、防衛準備のために別途必要とされない限り、通常の徴兵制を終了し、完全志願制に切り替えた。総兵力は約6万人の人員で構成される。これは、ソビエト連邦崩壊前の1980年代には、スウェーデンが最大100万人の軍人を集めることができたのと比較される。

しかし、2014年12月11日、バルト海地域の緊張のため、スウェーデン政府はスウェーデン徴兵制度の一部である召集訓練を再導入した。2017年3月2日、政府はスウェーデン徴兵制度の残りの部分である基礎軍事訓練を再導入することを決定した。最初の新兵は2018年に訓練を開始した。法律は現在、性別中立的であるため、男性も女性も兵役に服さなければならない場合がある。

スウェーデンは、核兵器禁止条約に関する国連条約に署名しないことを決定した。スウェーデン部隊は、コンゴ民主共和国、キプロス、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボ、リベリア、レバノン、アフガニスタン、チャドでの平和維持活動に参加してきた。

2022年のロシアによるウクライナ侵攻を受け、長年の中立政策を転換し、隣国フィンランドと共にNATOへの加盟を申請。2024年3月7日に32番目の加盟国として正式に承認された。

6. 経済

スウェーデンは、一人当たりGDP(国内総生産)で世界第12位の豊かな国であり、国民は高い生活水準を享受している。スウェーデンは輸出志向の混合経済である。木材、水力発電、鉄鉱石が、国際貿易に重点を置いた経済の資源基盤を構成している。スウェーデンのエンジニアリング部門は生産と輸出の50%を占め、電気通信、自動車産業、製薬産業もまた非常に重要である。スウェーデンは世界第9位の兵器輸出国である。農業はGDPと雇用の2%を占める。電話とインターネットアクセスの普及率では、世界で最も高い国の一つにランクされている。

2007年に登録されたスウェーデンの売上高上位20社は、ボルボ、エリクソン、ヴァッテンフォール、スカンスカ、ソニー・エリクソン、スヴェンスカ・セルローサ・アクティエボラーグ、エレクトロラックス、ボルボ・ペーションヴァグナル、テリアソネラ、サンドビック、スカニア、ICA、ヘネス・アンド・マウリッツ、イケア、ノルデア銀行、プレム、アトラスコプコ、セキュリタス、ノードシェルナン、そしてSKFであった。他の多くの西側工業国とは異なり、スウェーデンの産業の大部分は民間によって管理されている。

スウェーデンでは、労働組合、使用者団体、および労働協約が従業員の大部分をカバーしている。労働協約の高い適用率は、国家が労働協約を産業全体または部門全体に拡大するメカニズムがないにもかかわらず達成されている。労働協約の顕著な役割と、高い適用率が達成される方法は、自己規制(労働市場の当事者自身による規制)の優位性を反映している。2007年にスウェーデンのヘント・システムが変更され、失業基金への拠出金が大幅に引き上げられた結果、組合組織率と失業基金の加入率が大幅に低下した。

2010年、スウェーデンの所得ジニ係数は先進国の中で3番目に低く、0.25であり、日本とデンマークよりわずかに高かった。これは、スウェーデンの所得格差が低いことを示唆している。しかし、スウェーデンの富のジニ係数は0.853で、先進国の中で2番目に高く、ヨーロッパおよび北米の平均を上回っており、富の格差が高いことを示唆している。可処分所得ベースでも、所得格差のジニ係数の地理的分布は、スウェーデンのさまざまな地域や自治体内で異なっている。ストックホルム郊外のダンデリードは、スウェーデンで最も所得格差のジニ係数が高く0.55であり、一方、イェヴレ近郊のホーフォシュは最も低く0.25である。スウェーデンの人口密度の高い地域の一つであるストックホルム周辺とスコーネでは、所得ジニ係数は0.35から0.55の間である。

構造的には、スウェーデン経済は、大規模で知識集約的かつ輸出志向の製造業部門、成長しているが比較的小規模なビジネスサービス部門、そして国際基準から見て大規模な公共サービス部門によって特徴づけられる。製造業とサービス業の両方で、大規模な組織がスウェーデン経済を支配している。ハイテクおよびミディアムハイテク製造業はGDPの9.9%を占める。

推定450万人のスウェーデン居住者が雇用されており、労働力の約3分の1が高等教育を修了している。労働時間当たりGDPでは、スウェーデンは2006年に世界で9番目に高く、31米ドルであり、スペインの22米ドル、米国の35米ドルと比較される。労働時間当たりGDPは経済全体で年間2.5%成長しており、貿易条件調整後の生産性成長率は2%である。OECDによると、規制緩和、グローバリゼーション、およびテクノロジー部門の成長が主要な生産性向上要因であった。スウェーデンは民営化された年金の世界的リーダーであり、年金資金調達問題は他の多くの西ヨーロッパ諸国と比較して比較的小さい。2014年には、ヨーテボリ市の職員が参加する、賃金減なしの6時間労働日の実現可能性をテストするパイロットプログラムが開始される予定である。スウェーデン政府は、病気休暇時間の削減と効率向上を通じてコストを削減しようとしている。

典型的な労働者は、税金の楔を差し引いた後、労働費用の40%を受け取る。スウェーデンがGDPの割合として徴収した総税収は、1990年に52.3%でピークに達した。同国は1990年から1991年に不動産および銀行危機に直面し、その結果、1991年に税制改革を可決して、時間の経過とともに税率の引き下げと税基盤の拡大を実施した。1990年以降、スウェーデンが徴収するGDPに占める税金の割合は低下しており、最高所得層の総税率は最も低下している。2010年には、国のGDPの45.8%が税金として徴収され、OECD諸国の中で2番目に高く、米国または韓国の割合のほぼ2倍であった。税収で賄われる雇用はスウェーデンの労働力の3分の1を占めており、他のほとんどの国よりもかなり高い割合である。全体として、1990年代初頭に特に製造業における改革が制定されて以来、GDP成長率は急速であった。

スウェーデンは、世界経済フォーラムの「世界競争力報告2012-2013」によると、世界で4番目に競争力のある経済である。スウェーデンは、2014年の「世界グリーン経済指数(GGEI)」で最高のパフォーマンスを発揮している国である。スウェーデンは、IMD世界競争力年鑑2013で4位にランクされている。

スウェーデンは独自の通貨であるスウェーデン・クローナ(SEK)を維持している。1668年に設立されたスウェーデンのリクスバンク(スウェーデン国立銀行)は、世界で最も古い中央銀行であり、現在は2%のインフレ目標で物価安定に焦点を当てている。OECDによる「スウェーデン経済調査2007」によると、スウェーデンの平均インフレ率は、規制緩和とグローバリゼーションの迅速な活用により、1990年代半ば以降、ヨーロッパ諸国の中で最も低いものの一つであった。

最大の貿易相手国は、ドイツ、アメリカ合衆国、ノルウェー、イギリス、デンマーク、フィンランドである。

2023年、スウェーデン政府は高インフレ、不況、金利上昇、国際需要の減少に苦しんでいるが、社会福祉、つまり社会的弱者の救済に力を注いでいる。経済は2025年に回復する見通しであり、2023年の秋予算の改革は推定400.00 億 SEKである。

6.1. 主要産業と企業

スウェーデンの経済は、輸出志向の製造業と知識集約型産業によって特徴づけられる。主要な産業分野には、機械工学(自動車、産業機械)、電気・電子機器(通信機器)、製紙・パルプ、鉄鋼、化学・製薬、そして近年では情報技術(IT)とサービス業が含まれる。

世界的に知られるスウェーデン企業としては、以下のようなものがある。

- 自動車産業:ボルボ・カーズ(乗用車)、スカニア(トラック、バス)、かつてはサーブ・オートモービルも存在した。これらの企業は安全性や環境技術で評価が高い。

- 通信・電機:エリクソン(通信インフラ)、エレクトロラックス(家電)

- 機械・エンジニアリング:サンドビック(工具、特殊鋼)、SKF(ベアリング)、アトラスコプコ(産業用機械)、アルファ・ラバル(熱交換器、遠心分離機)

- 小売・家具:イケア(家具・生活雑貨)、H&M(衣料品)

- 製薬:アストラゼネカ(英国との合弁だが、研究開発拠点がスウェーデンにある)

- その他:テトラパック(食品包装)、Spotify(音楽ストリーミングサービス)

これらの企業は、スウェーデン経済において重要な輸出者であり、雇用創出にも大きく貢献している。労働環境に関しては、スウェーデンは労働組合の組織率が高く、労働者の権利が比較的よく保護されている。企業は社会的責任(CSR)や持続可能性への取り組みも重視している。

6.2. エネルギー

スウェーデンのエネルギー市場は大部分が民営化されている。北欧エネルギー市場はヨーロッパで最初に自由化されたエネルギー市場の一つであり、NASDAQ OMX Commodities EuropeおよびNord Pool Spotで取引されている。2006年、総発電量139TWhのうち、水力発電による電力は61TWh(44%)、原子力発電は65TWh(47%)を供給した。同時に、バイオ燃料、泥炭などの使用により13TWh(9%)の電力が生産され、風力発電は1TWh(1%)を生産した。スウェーデンは6TWhのマージンで電力の純輸入国であった。バイオマスは主に地域暖房、セントラルヒーティング、および産業プロセス用の熱を生産するために使用される。

スウェーデンは1974年に国際エネルギー機関(IEA)に加盟し、これは1973年の石油危機が輸入化石燃料への依存を減らすというスウェーデンのコミットメントを強化した後のことであった。予期せぬ石油供給ショックから保護し、IEAを通じて行われた国際的なコミットメントに従って、スウェーデンは純石油輸入の少なくとも90日分の戦略的石油備蓄を維持している。2022年2月現在、スウェーデンの石油備蓄は純輸入の130日分に相当する。スウェーデンは主に水力発電と原子力発電から電力を生成するように移行した。しかし、原子力発電の使用は限られている。とりわけ、スリーマイル島原子力発電所事故により、国会は新しい原子力発電所を禁止するよう促された。2005年3月の世論調査では、83%が原子力発電の維持または増加を支持していることが示された。

スウェーデンは脱炭素化の「世界的リーダー」と見なされている。政治家は、スウェーデンでの石油段階的廃止、原子力発電の削減、および再生可能エネルギーとエネルギー効率への数十億ドル規模の投資について発表している。同国は長年にわたり、エネルギー税全般および特に二酸化炭素税を含む、環境政策の手段としての間接課税戦略を追求してきた。スウェーデンは炭素価格設定を最初に実施した国であり、その炭素価格は2020年現在、世界で最も高いままである。このモデルは、国の経済を脱炭素化する上で特に効果的であることが示されている。

6.3. 交通

スウェーデンには16.27 万 kmの舗装道路と1428 kmの高速道路がある。高速道路はスウェーデンを通り、エーレスンド橋を越えてデンマークに通じている。スウェーデンは1736年頃から左側通行(スウェーデン語でvänstertrafikヴェンスタートラフィークスウェーデン語)であったが、1963年に国会が法案を可決した後、1967年9月3日に変更が行われ、スウェーデン語でダゲン・Hとして知られている。

ストックホルム地下鉄はスウェーデン唯一の地下鉄システムであり、100の駅を通じてストックホルム市にサービスを提供している。鉄道輸送市場は民営化されているが、多くの民間企業が存在する一方で、最大の事業者は依然として国営である。事業者にはSJ、ヴェオリア・トランスポール、グリーン・カーゴ、トーグコンパニーエット、インランズバナンなどがある。ほとんどの鉄道はトラフィークヴェルケットによって所有・運営されている。

ほとんどの路面電車網は1967年に廃止されたが、ノーショーピング、ストックホルム、ヨーテボリでは存続しており、ヨーテボリ市電は最大規模である。新しい路面電車線が2020年12月13日にルンドで開通した。

最大の空港には、ストックホルムの北40 kmにあるストックホルム・アーランダ空港(2009年に1,610万人の乗客)、ヨーテボリ・ランドヴェッテル空港(2008年に430万人の乗客)、およびストックホルム・スカブスタ空港(200万人の乗客)がある。スウェーデンは、スカンジナビアで最大の2つの港湾会社、ヨーテボリ港AB(ヨーテボリ)と国際企業コペンハーゲン・マルメ港ABを擁している。スコーネ県南部スウェーデンのマルメ空港は、スウェーデンで5番目に利用者の多い空港である。

スウェーデンにはまた、いくつかの近隣諸国へのカーフェリー接続が多数ある。これには、ボスニア湾を横断してウメオからフィンランドのヴァーサへのルートが含まれる。ストックホルム地域からは、オーランド海を越えてオーランド諸島のマリエハムン、さらにはフィンランド本土のトゥルクやヘルシンキ、そしてロシアのサンクトペテルブルクへの複数の接続がある。ストックホルム地域からのフェリー航路は、バルト海を越えてラトビアやポーランドとも接続している。スウェーデン南東部のカールスクルーナ港とカールスハムン港は、ポーランドとリトアニアにサービスを提供している。スウェーデン南端近くのイースタッドとトレレボリは、それぞれデンマークのボーンホルム島とドイツのザスニッツ港、ロストック港、トラフェミュンデ港とのフェリー接続があり、両港からポーランドのシフィノウイシチェへのフェリーも運航している。トレレボリは、トラックで輸送される重量の点でスウェーデンで最も利用の多いフェリー港である。デンマークへの固定リンクであるエーレスンド橋が開通したにもかかわらず、最も利用の多いフェリー航路は、ヘルシングボリとデンマークのヘルシンゲル港の間のエーレスンド海峡の最も狭い部分を横断する短いリンク、いわゆるHHフェリー航路である。毎日各方向に70便以上が運航されており、ピーク時には15分ごとにフェリーが出航する。スウェーデン西海岸のより北にある港には、カテガット海峡を越えてデンマークのグレノーへのフェリー接続があるヴァールベリ、そしてデンマーク北端のフレゼリクスハウンとドイツのキールにサービスを提供するヨーテボリがある。最後に、ノルウェー国境近くのストレームスタードからノルウェーのオスロフィヨルド周辺の目的地へのフェリーがある。

スウェーデンには、ゴットランド島と本土を結ぶ大型船による2つの国内フェリー航路がある。航路は島のヴィスビュー港から出発し、フェリーはオスカーシュハムンまたはニーネスハムンのいずれかに航行する。より小型のカーフェリーが、エーレスンド海峡のヴェン島とランスクローナを結んでいる。

6.4. 科学技術

18世紀、スウェーデンの科学革命が始まった。それ以前は、技術進歩は主に大陸ヨーロッパからもたらされていた。

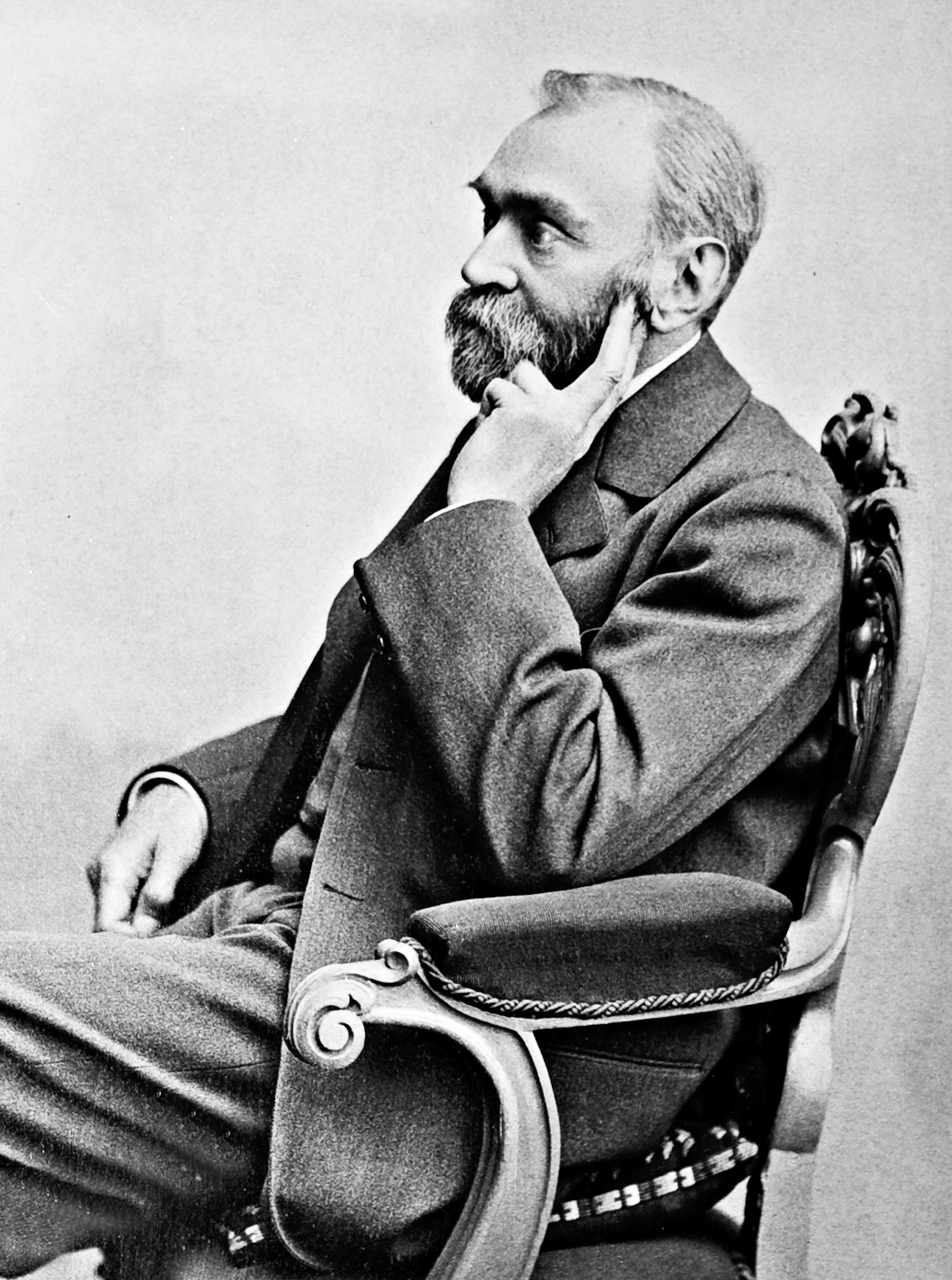

1739年、スウェーデン王立科学アカデミーが設立され、カール・フォン・リンネやアンデルス・セルシウスといった人物が初期のメンバーとなった。グスタフ・ダレーンはAGA社を設立し、彼の太陽弁でノーベル賞を受賞した。アルフレッド・ノーベルはダイナマイトを発明し、ノーベル賞を創設した。ラルス・マグヌス・エリクソンは彼の名を冠した会社エリクソンを設立し、現在も世界最大の電気通信会社の一つである。ヨナス・ヴェンストレームは交流の初期のパイオニアであり、ニコラ・テスラと共に三相交流システムの発明者の一人として数えられている。

伝統的な工学産業は依然としてスウェーデンの発明の主要な源泉であるが、製薬、電子工学、その他のハイテク産業が勢いを増している。テトラパックは、エリック・ヴァーレンベリによって発明された液体食品貯蔵のための発明であった。潰瘍治療薬であるロセックは、1990年代に世界で最も売れた薬であり、アストラゼネカによって開発された。より最近では、ホーカン・ランスが自動識別システム(AIS)を発明し、これは海運および民間航空航法の世界標準となっている。スウェーデン経済の大部分は、今日に至るまで技術的発明の輸出に基づいている。

アメリカ合衆国特許商標庁によると、スウェーデンの発明家は2014年現在、米国で47,112件の特許を保有している。国として、スウェーデンよりも多くの特許を保有している国は他に10カ国しかない。

スウェーデンの官民セクターを合わせると、GDPの3.5%以上を年間研究開発(R&D)に配分しており、スウェーデンのGDPに占めるR&D投資の割合は世界で2番目に高い。数十年にわたり、スウェーデン政府は科学的およびR&D活動を優先してきた。GDPの割合として、スウェーデン政府は研究開発にどの国よりも多くを費やしている。スウェーデンは、人口当たりの科学論文発表数で他のヨーロッパ諸国を上回っている。

欧州核破砕中性子源(ESS)は2019年に初期運転を開始し、2025年に建設完了が予定されていた。ESSは、現在存在するどの中性子源施設よりも約30倍強力な中性子ビームを提供する。約30.00 億 SEKを要したMAX IVは、2016年6月21日に落成した。両施設とも材料研究に強い影響力を持つ。スウェーデンは2023年と2024年の世界イノベーション指数で2位にランクされた。

6.5. 税制と財政

1960年代後半以降、スウェーデンは工業化された世界で最も高い税率(GDP比)を維持してきたが、今日ではその差は縮小し、デンマークが先進国の中で最も税負担の重い国としてスウェーデンを上回っている。スウェーデンは2段階の累進課税制度を採用しており、地方所得税は約30%、年間所得が約32.00 万 SEKを超える場合には追加で20~25%の高所得者向け国税が課される。給与税は32%に上る。さらに、多くの個人消費品には25%の国家付加価値税(VAT)が課される。電気、ガソリン/ディーゼル、アルコール飲料など、特定品目には追加の税金が課される。2007年現在、総税収はGDPの47.8%であり、先進国の中で2番目に高い税負担であり、2006年の49.1%から減少した。公共部門の支出はGDPの53%に相当する。国および地方自治体の職員は労働力の約3分の1を占めており、ほとんどの西側諸国よりもはるかに多い。デンマークのみがより大きな公共部門を有している(デンマークの労働力の38%)。移転支出も高い。平均して、スウェーデンの納税者のお金の27%が教育と医療に、5%が警察と軍事に、42%が社会保障に使われている。

すべてのスウェーデン居住者は国家年金を受給する。スウェーデン年金庁が年金を担当している。スウェーデンで働いていたが他国に移住した人も、スウェーデンの年金を受給できる。スウェーデンにはいくつかの種類の年金がある:職域年金、私的年金、および国民退職年金。個人は様々な種類の年金を組み合わせて受給することができる。

6.6. 廃棄物管理

スウェーデンは効率的な廃棄物管理システムで知られている。家庭廃棄物のうち、処分されるのはわずか0.7%で、残りは再利用される。廃棄物の約52%はエネルギー生産(焼却)に利用され、47%はリサイクルされる。近隣諸国から約200万トンの廃棄物を輸入し、収益性の高いリサイクル製品を生産している。2023年の報告によると、スウェーデンは2020年に廃棄物のリサイクルから17.00 億 EURを生み出した(これまでの最高額は2016年の19.80 億 EUR)。これらの事業は主に公的機関であるスウェーデン廃棄物管理協会(Avfall Sverige)を通じて実施されている。

7. 社会

スウェーデン社会は、高い生活水準、包括的な福祉制度、そして平等、人権、マイノリティの保護といった価値観の重視によって特徴づけられる。人口構成、移民問題、教育、保健医療など、多様な側面からスウェーデン社会の現状と課題を概観する。

7.1. 人口構成

2020年10月時点で、スウェーデンの総居住人口は10,377,781人であった。人口は2017年1月20日に初めて1000万人を超えた。

平均人口密度は1平方キロメートルあたり25人強(1平方マイルあたり65人)であり、集落(最低200人の住民がいる連続した居住地)では1平方キロメートルあたり1,437人である。人口の88%が都市部に住んでおり、これは国土全体の1.5%を占める。スウェーデン人の63%が大都市圏に住んでいる。これは北部よりも南部の方が著しく高い。2000以上の集落が存在する。首都ストックホルムの自治体人口は約95万人(都市圏では150万人、大都市圏では230万人)である。第2、第3の都市はヨーテボリとマルメである。大都市以外で特に人口密度が高い地域には、エステルイェートランド地方の農業地帯、西海岸、メーラレン湖周辺地域、ウプサラ周辺の農業地帯などがある。

スウェーデン領土の約60%を占めるノールランド地方は、人口密度が非常に低い(1平方キロメートルあたり5人未満)。山岳地帯や遠隔地の沿岸部のほとんどはほぼ無人である。スヴェアランド西部、スモーランド南部および中央部の大部分でも人口密度は低い。「フィンヴェーデン」として知られる地域は、スモーランド南西部に位置し、主に北緯57度線より南にあり、ほぼ無人と見なすこともできる。

民族に関する公式統計はないが、スウェーデン統計局によると、2021年時点でスウェーデンの住民2,752,572人(26%)が外国出身の背景を持ち、これは海外で生まれたか、または両親が海外生まれのスウェーデンで生まれた者と定義される。これらの住民のうち、2,090,503人が海外で生まれ、662,069人が海外生まれの両親からスウェーデンで生まれた。さらに、805,340人は片方の親が海外生まれで、もう片方の親がスウェーデン生まれであった。スウェーデンでは、ユダヤ人、ロマ、サーミ人、フィンランド人、およびトルネ谷人の5つの少数民族が公式に認められている。

スウェーデンは世界で最も高齢化が進んだ国の一つであり、平均年齢は41.1歳である。

| 順位 | 都市名 | 県 | 人口(市域) | 人口(都市圏) | 画像 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ストックホルム | ストックホルム | 952,058 | 2,205,105 |  |

| 2 | ヨーテボリ | ヴェストラ・イェータランド | 565,496 | 1,015,974 |  |

| 3 | マルメ | スコーネ | 351,749 | 689,206 | |

| 4 | ウプサラ | ウプサラ | 221,141 | 257,200 |  |

| 5 | リンシェーピング | エステルイェートランド | 158,953 | 189,800 | |

| 6 | エーレブルー | エーレブルー | 150,949 | 196,700 | |

| 7 | ヴェステロース | ヴェストマンランド | 150,564 | 169,200 | |

| 8 | ヘルシンボリ | スコーネ | 143,671 | 321,500 | |

| 9 | ノーショーピング | エステルイェートランド | 140,991 | 149,600 | |

| 10 | イェンシェーピング | イェンシェーピング | 137,863 | 156,700 | |

| 11 | ウメオ | ヴェステルボッテン | 125,434 | 137,800 | |

| 12 | ルンド | スコーネ | 121,893 | 197,300 | |

| 13 | ボロース | ヴェストラ・イェータランド | 111,354 | 151,300 | |

| 14 | フーディンゲ | ストックホルム | 110,335 | 136,000 | |

| 15 | エシルストゥーナ | セーデルマンランド | 105,014 | 110,900 | |

| 16 | ナッカ | ストックホルム | 101,697 | 114,800 | |

| 17 | イェヴレ | イェヴレボリ | 100,825 | 107,500 | |

| 18 | ハルムスタード | ハッランド | 99,932 | 119,300 | |

| 19 | スンツヴァル | ヴェステルノールランド | 98,837 | 115,300 | |

| 20 | セーデルテリエ | ストックホルム | 96,254 | 158,300 |

7.2. 移民

移民はスウェーデンの歴史において人口増加と文化変容の大きな源であった。経済的・社会的・政治的側面において、人種、経済的扶助、非移民の職、集落体系、社会的流動性への影響、犯罪、投票行動など、さまざまな議論を巻き起こしている。

1998年の調査では、外国にルーツを持つ者(外国生まれの者、または移民の子ども)は174万6,921人で、これはスウェーデンの人口のおよそ20%にあたる。そのうち121万6,659人(約70%)が北欧またはその他ヨーロッパの国出身であり、53万262人(約30%)がそれ以外の国出身であった。2011年の統計によると、スウェーデンの総人口の約20.1%にあたる192万1,000人が、全面的、または部分的に外国にルーツを持つ。そのうち外国生まれの者は142万7,296人である。43万253人が父母ともに外国生まれの両親を持ち、66万6,723人は、片方が外国生まれ、もう片方がスウェーデン生まれの親を持つ。2010年のEurostatの調査によると、スウェーデンには133万人の外国生まれの住民がいるとされ、これは全人口の14.3%にあたる。そのうち85万9,000人(全人口の9.2%)は非EU加盟国生まれで、47万7,000人(全人口の5.1%)がEU加盟国生まれである。

2009年には年間の移民の数は過去最高に達し、10万2,280人を記録した。移民のほとんどは、スヴェアランドやイェータランドの都市圏に集中している。

2012年には、4万4,000人の難民を受け入れた。また、シリア内戦の状況悪化にともない、2013年9月には、シリアからスウェーデンへの亡命希望者全員を受け入れ、永住権を付与すると発表した。また永住権が付与された難民は、家族をスウェーデンに呼び寄せることもできる。

近年、スウェーデンは移民の増加に伴う社会統合の課題に直面している。特に2015年の欧州難民危機では多くの難民を受け入れたが、これが治安問題や社会サービスへの負荷増大といった議論を引き起こし、移民政策の見直しや極右政党の台頭といった動きにも繋がっている。政府は移民の受け入れ数を抑制する方向に舵を切りつつあり、国籍取得要件の厳格化や、特に高度技能を持たない外国人労働者の受け入れを制限する一方で、高度技能を持つ人材や研究者に対しては労働許可の条件を改善するなどの政策を進めている。これらの政策転換は、「スウェーデンの移民制度のパラダイムシフト」とも評され、社会の持続可能性と移民の人権擁護のバランスを取る試みとして注目されている。

2019年時点で、スウェーデンにおける外国生まれの人口は約263万人(人口の約25.5%)に達しており、その主な出身国はシリア、イラク、フィンランド、ポーランド、イラン、ソマリアなどである。

7.3. 言語

スウェーデンの公用語はスウェーデン語であり、2009年7月1日に新しい言語法が施行されたことで正式に定められた。スウェーデン語は北ゲルマン語群に属し、デンマーク語やノルウェー語と非常によく似ており、発音や正書法に違いはあるものの、相互理解が可能である。特に、スウェーデン最南部のスコーネ地方で話される方言は、歴史的にデンマークの一部であったことや地理的な近さからデンマーク語の影響を受けている。

スウェーデン最大の言語的少数派はフィンランド語話者であり、スウェーデン人口の約5%を占め、フィンランド語は少数言語として認められている。その他、メアンキエリ、サーミ語、ロマ語、イディッシュ語も公式に少数言語として認められている。21世紀に入ってからのアラビア語を母語とする人々の流入により、国内でのアラビア語の使用はフィンランド語よりも広範になっている可能性があるが、言語使用に関する公式な統計は存在しない。

大多数のスウェーデン人、特に第二次世界大戦後に生まれた人々は、貿易関係、海外旅行の人気、強い英米文化の影響、外国のテレビ番組や映画を吹き替えではなく字幕で提供する伝統、そして2つの言語が比較的似ているために英語学習が容易であることなどから、英語を理解し話すことができる。2005年のユーロバロメーターの調査では、スウェーデン人の89%が英語を話せると回答している。英語は、早くも1849年には自然科学を学ぶ中等学校の生徒にとって必修科目となり、1940年代後半からはすべてのスウェーデン人生徒にとって必修科目となっている。ほとんどの生徒は、さらに1つ、時には2つの追加言語も学習する。母語話者向けのスウェーデン語コースの一環として、デンマーク語とノルウェー語も一部教えられている。大陸スカンディナヴィア3言語間の広範な相互理解可能性のため、スウェーデン語話者はノルウェーやデンマークを訪問したり居住したりする際に母語を使用することが多い。

7.4. 宗教

11世紀以前、スウェーデン人はノルド異教を信仰し、ウプサラの神殿を中心としてアース神族の神々を崇拝していた。11世紀のキリスト教化に伴い、国の法律が変わり、19世紀後半まで他の神々の崇拝は禁じられた。1530年代のプロテスタント宗教改革後、ローマ・カトリック教会の権威は廃止され、ルター派が広まった。ルター派の採用は1593年のウプサラ教会会議で完了し、それが国教となった。宗教改革後の時代、通常はルター派正統主義の時代として知られているが、特にカルヴァン主義のオランダ人、モラヴィア兄弟団、ユグノーといった少数の非ルター派グループが貿易や産業において重要な役割を果たし、静かに容認されていた。サーミ人は元々独自のシャーマニズム宗教を持っていたが、17世紀から18世紀にかけてスウェーデンの宣教師によってルター派に改宗させられた。

18世紀後半の宗教自由化に伴い、ユダヤ教やローマ・カトリックを含む他の信仰の信者が国内で自由に生活し働くことが許可された。しかし、1860年までルター派が他の宗教に改宗することは違法であった。19世紀には様々な福音派の自由教会が登場し、世紀末には世俗主義が広まり、多くの人々が教会の儀式から距離を置くようになった。スウェーデン国教会からの離脱は、1860年のいわゆる分離派法によって合法化されたが、それは他のキリスト教宗派に入信するという条件付きであった。いかなる宗教宗派にも属さない権利は、1951年の信教の自由に関する法律で正式に確立された。

2000年、スウェーデン国教会は国家から分離された。スウェーデンは、政教分離によって国教会を廃止した2番目の北欧諸国であった(フィンランドが1869年の教会法でそうした後)。

2022年末時点で、スウェーデン人の52.8%がスウェーデン国教会に所属していた。この数は2001年以来、毎年1~2パーセントポイントずつ減少している。教会員の約2%が定期的に日曜礼拝に出席している。非活動的な会員が多い理由は、一部には1996年まで、両親の少なくとも一方が会員であれば子供が出生時に自動的に会員になったためである。1996年以降は、洗礼を受けた子供と成人のみが会員となる。現在、約27万5千人のスウェーデン人が様々な福音派プロテスタント自由教会の会員であり(そこでは会衆の出席率がはるかに高い)、最近の移民により、現在スウェーデンには約10万人の東方正教会のキリスト教徒と9万2千人のローマ・カトリック教徒が住んでいる。

ブリタニカ百科事典によると、2024年時点で、スウェーデン国教会(ルター派)が人口の約55%を占めるが、定期的な礼拝参加者は少ない。イスラム教徒は約8%で、移民コミュニティを中心に増加している。その他、東方正教会、カトリック教会、様々なプロテスタント自由教会、ユダヤ教、仏教などが存在する。無宗教または「特定せず」と回答する割合は30%に上り、社会の世俗化が進んでいる。

最初のイスラム教徒の会衆は1949年に設立された。スウェーデンにおけるイスラム教の存在は、スウェーデンがバルカン半島やトルコからの移民を受け入れ始める1960年代までごくわずかであった。北アフリカや中東からのさらなる移民により、推定されるイスラム教徒の人口は60万人に達した。しかし、2010年頃には約11万人のみが会衆の会員であった。

7.5. 福祉制度

スウェーデンは世界で最も高度に発達した福祉国家の一つである。2012年のOECD報告書によると、同国はGDPに占める公的社会支出の割合がフランスに次いで2番目に高く、総(公的および私的)社会支出はGDPの30.2%で、フランスとベルギーに次いで3番目に高かった。スウェーデンは教育への平等なアクセスを提供するためにGDPの6.3%を費やしており、これはOECD34カ国中9番目に高い。医療については、総GDPの10.0%を費やしており、12番目に高かった。

歴史的に、スウェーデンは(農業を除く)自由貿易を強力に支持し、民間および公的財産権は比較的強固で安定していたが、一部の経済学者は、スウェーデンが産業化の初期の重要な時期に、関税で産業を奨励し、公的補助を受けた研究開発を利用したと指摘している。第二次世界大戦後、歴代政府は増税によって福祉国家を拡大した。一連の継続的な社会改革により、同国は地球上で最も平等で発展した国の一つへと変貌した。福祉国家の着実な成長により、スウェーデン国民は前例のないレベルの社会的流動性と生活の質を達成した。今日に至るまで、スウェーデンは健康、識字率、人間開発のランキングで常にトップにランクされており、一部のより裕福な国(例えばアメリカ合衆国)をはるかに上回っている。

スウェーデンは、フランスなどの国と比較して、民営化、金融化、規制緩和といった新自由主義政策を比較的迅速に採用してきた。現在のスウェーデン政府は、以前の社会改革を穏健に後退させる傾向を継続している。成長率は他の多くのEU-15諸国よりも高い。1980年代半ば以降、OECDによると、スウェーデンはどの先進国よりも格差の拡大が最も速かった。これは主に、国家給付の削減と公共サービスの民営化への移行に起因するとされている。それにもかかわらず、ほとんどの国よりもはるかに平等主義的であり続けている。

スウェーデンは1990年に自由市場農業政策を採用した。1930年代以降、農業部門は価格統制の対象となっていた。1990年6月、国会は価格統制からの大幅な転換を示す新しい農業政策を可決した。その結果、食料価格はいくらか下落した。しかし、EUの農業規制が優先されたため、自由化は間もなく無意味になった。

2015年と2016年には、雇用労働者の69%が労働組合に組織されていた。2016年の組合組織率は、ブルーカラー労働者(そのほとんどがスウェーデン労働組合総連合(LO)に所属)で62%、ホワイトカラー労働者(そのほとんどがスウェーデン専門職従業員連盟(TCO)とスウェーデン専門職協会連盟(SACO)に所属)で75%であった。スウェーデンには国が支援する組合失業基金(ヘント・システム)がある。従業員25人以上のすべてのスウェーデン企業において、労働組合は取締役会に2人の代表者を選出する権利を有する。スウェーデンはOECDにおける労働者一人当たりの病気休暇が比較的多く、平均的な労働者は病気のために24日を失う。

失業率は2017年5月時点で7.2%、雇用率は67.4%であり、労働力人口は498万3千人、失業者数は38万7千人であった。2012年の若年層(24歳以下)の失業率は24.2%であり、スウェーデンは若年層失業率と一般失業率の比率が最も高いOECD諸国となった。

7.6. 保健医療

スウェーデンの医療は主に税金で賄われ、すべての国民に普遍的であり、地方分権化されているが、民間医療も存在する。スウェーデンの医療制度は、主に地域評議会と地方自治体によって徴収される税金を通じて資金調達されている。国内の21の評議会が一次医療と病院医療を担当している。

民間医療はスウェーデンでは稀であり、それらの民間機関でさえ、義務付けられた市議会の下で運営されている。市議会は、潜在的な民間診療所の規則と設立を規制している。高齢者や精神科の援助が必要な人々のケアは、他の多くの国では民間で行われているが、スウェーデンでは、公的に資金提供されている地方自治体がこの種のケアを担当している。

スウェーデンの医療は、他の先進国と同等の質である。スウェーデンは、乳児死亡率の低さに関して上位5カ国に入っている。また、平均寿命と安全な飲料水においても高いランクを誇る。2018年、保健医療はGDPの約11%を占めた。

7.7. 教育

1歳から5歳までの子供たちは、公立の幼稚園(förskolaフェシュコーラスウェーデン語、または口語でdagisダーギススウェーデン語)への入園が保証されている。6歳から16歳までの子供たちは、義務教育である総合学校に通う。OECD生徒の学習到達度調査(PISA)では、スウェーデンの15歳の生徒はOECD平均に近い得点を示している。9年生を修了した後、約90%の生徒が3年制の高等学校(gymnasiumジムナージウムスウェーデン語)に進学し、これは就職資格または大学入学資格のいずれにもつながる可能性がある。学校制度は主に税金によって賄われている。

スウェーデン政府は、オランダに次いで世界で初めて1992年に教育バウチャーを導入し、公立学校と独立学校を平等に扱っている。誰でも営利目的の学校を設立することができ、自治体は新しい学校に市立学校と同額を支払わなければならない。スウェーデンではすべての生徒に給食が無料で提供され、朝食の提供も奨励されている。

スウェーデンには数多くの大学やカレッジがあり、その中で最も古く最大のものはウプサラ、ルンド、ヨーテボリ、ストックホルムに位置している。2000年には、スウェーデン国民の32%が高等教育の学位を取得しており、このカテゴリーでOECD5位となっている。他のいくつかのヨーロッパ諸国と共に、政府はスウェーデンの機関で学位を取得しようとする留学生の授業料も助成しているが、最近国会で可決された法案は、この助成をEEA諸国とスイスからの学生に限定する予定である。

スウェーデンの学校への移民の大量流入は、スウェーデンが国際的なPISAランキングで他のどのヨーロッパ諸国よりも順位を落とした大きな理由の一つとして挙げられている。

7.8. 社会問題と治安

スウェーデンは一般的に治安の良い国とされてきたが、近年、特に都市部において、所得格差の拡大、移民の社会統合の難しさ、そしてそれらに関連する犯罪(特にギャング関連の暴力や銃犯罪)の増加が社会問題として顕在化している。2023年の世界平和度指数では28位であり、アメリカ(131位)と比較すると依然として高い水準にあるが、過去の評価からは低下している。

2015年の欧州難民危機以降、移民・難民の受け入れが急増したことは、一部で社会的な緊張を高め、極右政党の支持拡大にも繋がった。政府は移民政策の見直しを進め、規制を強化する一方で、社会統合プログラムや教育・雇用支援を通じて、移民が社会に参加し、その能力を発揮できるような環境整備にも努めている。

性犯罪の報告件数は国際比較において高い水準にあるが、これには積極的な通報と統計定義の違いが影響しているとの指摘もある。スウェーデン政府は、DV(ドメスティック・バイオレンス)を含むジェンダーに基づく暴力への対策を強化しており、被害者支援や加害者更生プログラムに力を入れている。

また、スウェーデンは表現の自由を非常に重視する国であるが、近年、宗教的シンボル(コーランなど)の焼却デモが国内外で論争を呼んでおり、表現の自由と他者の感情や安全への配慮とのバランスが問われている。政府は、人種憎悪の扇動などには制限があるとしつつ、侮辱的な見解であっても表現は許容されるという基本姿勢を維持している。

これらの社会問題に対し、スウェーデン政府は、法執行機関の強化、社会福祉プログラムの拡充、教育機会の提供、地域コミュニティとの連携などを通じて、包括的な対策を講じている。人権擁護の観点から、マイノリティの権利保護や差別の撤廃にも継続的に取り組んでいる。

8. 文化

スウェーデンの文化は、北欧、ゲルマン、そして西洋の文化圏の一部として形成されてきた。芸術、音楽、文学における表現は、主にこれらの伝統に準拠しつつ、独自の発展を遂げてきた。公的な文化支援が広範に行われており、国民の文化活動への参加も活発である。平等主義、国際性、個人主義、そして男女平等といった価値観がスウェーデン文化の根底に流れている。

8.1. 文学

スウェーデンは、ヨハン・アウグスト・ストリンドベリ、アストリッド・リンドグレーン、そしてノーベル賞受賞者であるセルマ・ラーゲルレーヴやハリー・マーティンソンなど、世界的に認められた多くの作家を輩出している。合計で7つのノーベル文学賞がスウェーデン人に授与されている。

スウェーデンからの最初の文学的テキストは、ヴァイキング時代の西暦800年頃に刻まれたルーク・ルーンストーンである。西暦1100年頃にキリスト教に改宗すると、スウェーデンは中世に入り、その間、修道院の作家たちはラテン語を使用することを好んだ。そのため、その時代の古スウェーデン語のテキストはごくわずかしか残っていない。スウェーデン文学は、16世紀に言語が標準化されて初めて栄え始めた。この標準化は、主に1541年に聖書がスウェーデン語に完全に翻訳されたことによるものであった。この翻訳は、いわゆるグスタフ・ヴァーサ聖書である。

教育の向上と世俗化によってもたらされた自由により、17世紀にはいくつかの著名な作家がスウェーデン語をさらに発展させた。主要な人物には、スウェーデン語で初めて古典詩を書いたゲオルク・シェルンイェルム(17世紀)、流暢なスウェーデン語散文を初めて書いたヨハン・ヘンリク・シェルグレン(18世紀)、バーレスク風バラードを初めて書いたカール・ミカエル・ベルマン(18世紀後半)、そして世界的な名声を得た社会写実主義の作家であり劇作家のヨハン・アウグスト・ストリンドベリ(19世紀後半)などがいる。20世紀初頭にも、セルマ・ラーゲルレーヴ(1909年ノーベル賞受賞者)、ヴェルネル・フォン・ヘイデンスタム(1916年ノーベル賞受賞者)、パール・ラーゲルクヴィスト(1951年ノーベル賞受賞者)など、著名な作家が輩出された。

近年では、推理小説家のヘニング・マンケルやスパイ小説家のヤン・ギィユーなど、少数のスウェーデン人作家が国際的に地位を確立している。世界の文学に最も永続的な印象を与えたスウェーデン人作家は、児童文学作家のアストリッド・リンドグレーンであり、彼女の『長くつ下のピッピ』、『エーミル少年』などに関する本は世界中で愛読されている。2008年、世界で2番目に売れたフィクション作家はスティーグ・ラーソンであり、彼の死後に出版された犯罪小説『ミレニアム』シリーズは批評家から高い評価を得ている。

8.2. 音楽

ヴァイキング遺跡で発見された楽器に基づいて、ノルド音楽の歴史的再現が試みられてきた。使用された楽器は「ルール」(トランペットの一種)、単純な弦楽器、木製のフルート、太鼓であった。スウェーデンには重要な民俗音楽シーンがある。「ヨイク」はサーミ人の音楽の一種で、伝統的なサーミ人のアニミズム的霊性の一部である詠唱である。著名な作曲家にはカール・ミカエル・ベルマンやフランツ・ベルワルドがいる。

スウェーデンにはまた、卓越した合唱音楽の伝統がある。人口950万人のうち、50万から60万人が合唱団で歌っていると推定されている。

2007年、8億ドル以上の収益を上げたスウェーデンは、世界第3位の音楽輸出国であり、米国と英国に次ぐものであった。ある情報源によると、2013年、スウェーデンは人口当たりのチャートヒット数が世界で最も多く、英国と米国がそれに続いた。

スウェーデンにはかなり活気のあるジャズシーンがある。スウェーデン民俗音楽・ジャズ研究センターは、ラース・ウェスティンによるスウェーデンのジャズの概要を発表している。

ポピュラー音楽の分野では、ABBAが世界的な成功を収め、その後もロクセット、エイス・オブ・ベイス、カーディガンズ、アヴィーチー、スウェディッシュ・ハウス・マフィアなど、多くのアーティストやグループが国際的に活躍している。特にユーロビジョン・ソング・コンテストでは、スウェーデンはアイルランドに次いで2番目に多い7回の優勝を誇る強豪国である。ヘヴィメタルの分野でも、ヨーロッパやイングヴェイ・マルムスティーン、メロディックデスメタルのジャンルではアット・ザ・ゲイツ、イン・フレイムス、アーチ・エネミーなどが国際的に知られている。

8.3. 美術と建築

13世紀以前、ほとんどの建物は木造であったが、やがて石造りへの移行が始まった。初期のスウェーデンの石造建築物には、田舎のロマネスク建築の教会がある。これには11世紀のルンド大聖堂や、やや新しいダルビーの教会が含まれるが、イースタッド、マルメ、ヘルシンボリなど、ハンザ同盟の影響を受けて建てられた多くの初期ゴシック建築の教会も含まれる。

スウェーデンの他の地域の司教座として大聖堂も建てられた。スカラ大聖堂は14世紀のレンガ造り、ウプサラ大聖堂は15世紀の建築である。1230年、リンシェーピング大聖堂の基礎が築かれた。材料は石灰岩であったが、完成までに約250年を要した。

古い建造物の中には、エーランド島のボリホルム城、ハルトルプス荘園、エーケトルプ要塞、ニーショーピング要塞、ヴィスビューの市壁など、いくつかの重要な要塞やその他の歴史的建造物もある。

1520年代、国王グスタフ・ヴァーサは壮大な邸宅、城、要塞の建設を開始した。その中でも特に壮大なものには、カルマル城、グリプスホルム城、ヴァドステーナ城などがある。

その後2世紀にわたり、スウェーデンはバロック建築、そして後にロココ建築によって特徴づけられた。その時代の著名なプロジェクトには、現在世界遺産にも登録されている都市カールスクローナやドロットニングホルム宮殿などがある。

ストックホルム博覧会は、機能主義、またはスウェーデンで知られるようになったfunkisフンキススウェーデン語の幕開けを印し、そのスタイルはその後の数十年間を支配することになった。この種の注目すべきプロジェクトのいくつかには、大規模な集合住宅で手頃な価格の住居を提供するミリオン・プログラムがあった。

ストックホルムにあるアヴィーチー・アリーナは、地球上で最大の半球状の建物である。そのドームの直径は110 mで、建設には2年半を要した。

スウェーデンデザインは、シンプルさ、機能性、ミニマリズムを特徴とし、国際的に高い評価を得ている。家具のイケア、ガラス製品のオレフォスやコスタ・ボダなどが有名である。

8.4. メディア

スウェーデン人は世界で最も新聞を読む国民の一つであり、ほぼすべての町に地方紙がある。同国の主要な高級朝刊紙は、ダーゲンス・ニュヘテルスウェーデン語(リベラル)、ヨーテボシュ=ポステンスウェーデン語(リベラル)、『スヴェンスカ・ダーグブラーデット』(リベラル保守)、そして『スィドスヴェンスカ・ダーグブラーデット』(リベラル)である。二大夕刊タブロイド紙は『アフトンブラーデット』(社会民主主義)と『エクスプレッセン』(リベラル)である。広告収入による無料国際朝刊紙『メトロ・インターナショナル』はスウェーデンのストックホルムで創刊された。同国のニュースは、とりわけ『ザ・ローカル』(リベラル)によって英語で報じられている。

公共放送会社はスウェーデンにおいて長らくラジオとテレビを独占していた。受信料収入によるラジオ放送は1925年に開始された。第2ラジオネットワークは1954年に開始され、第3ラジオネットワークは海賊ラジオ局への対応として1962年に開設された。非営利のコミュニティラジオは1979年に許可され、1993年には商業ローカルラジオが開始された。

受信料収入によるテレビサービスは1956年に公式に開始された。第2チャンネルであるTV2は1969年に開始された。これら2つのチャンネル(1970年代後半からスウェーデン・テレビによって運営)は、ケーブルテレビと衛星テレビが利用可能になる1980年代まで独占状態を維持していた。最初のスウェーデン語衛星サービスはTV3で、1987年にロンドンから放送を開始した。それに続いて1989年にカナル5(当時はノルディック・チャンネルとして知られていた)、1990年にTV4が開始された。TV4は1992年に地上波放送を開始し、国内からテレビコンテンツを放送する最初の民間チャンネルとなった。

人口の約半分がケーブルテレビに接続している。スウェーデンの地上デジタルテレビ放送は1999年に開始された。

報道の自由は憲法で保障されており、国境なき記者団による世界報道自由度ランキングでは常に上位に位置している。

8.5. 映画

スウェーデンの20世紀文化は、映画初期の先駆的な作品で注目され、マウリッツ・スティッレルとヴィクトル・シェストレムがその代表である。1920年代から1980年代にかけては、映画監督のイングマール・ベルイマン、俳優のグレタ・ガルボとイングリッド・バーグマンが国際的に著名な映画人となった。ベルイマンの作品は、人間の内面や存在論的な問いを探求し、その映像美とともに世界中の映画監督に影響を与えた。

近年では、ルーカス・ムーディソン(『ショー・ミー・ラヴ』)、ラッセ・ハルストレム(『マイライフ・アズ・ア・ドッグ』『サイダーハウス・ルール』)、ルーベン・オストルンド(『フレンチアルプスで起きたこと』『ザ・スクエア 思いやりの聖域』『逆転のトライアングル』)といった監督たちの作品が国際的な評価を得ている。特にオストルンドは、カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを2度受賞するなど、現代スウェーデン映画を代表する存在となっている。

スウェーデン映画協会(Svenska Filminstitutet)は、国内の映画製作支援、配給、映画文化の振興において中心的な役割を担っている。また、ヨーテボリ国際映画祭は北欧最大の映画祭として知られる。

8.6. 食文化

スウェーデン料理は、他の北欧諸国(デンマーク、ノルウェー、フィンランド)の料理と同様、伝統的にシンプルであった。魚(特にニシン)、肉、ジャガイモ、乳製品が主要な役割を果たしてきた。香辛料の使用は控えめであった。代表的な料理には、伝統的にグレイビーソース、茹でたジャガイモ、コケモモジャムを添えて供されるスウェーデン風ミートボール(シェットブラール)、パンケーキ、肉とジャガイモをスパイスで炒めたハッシュ(元々は残り物を利用するための料理)である「ピュッティパンナ」、ルーテフィスク、そして豪華なビュッフェである「スモーガスボード」などがある。「アクアビット」は人気のあるアルコール蒸留酒であり、「スナップス」を飲むことは文化的に重要である。伝統的で平たく乾燥したクリスプブレッドは、いくつかの現代的なバリエーションに発展している。地域的に重要な食品としては、スウェーデン北部の「シュールストレミング」(発酵したニシン)やスウェーデン南部のウナギがある。

8月には、「クレフトシーヴァ」として知られる伝統的なザリガニパーティーで、スウェーデン人はディルで茹でた大量のザリガニを食べる。

近年では、国際化や健康志向の高まりとともに、伝統料理に加えて世界各国の料理が取り入れられ、食文化は多様化している。フィーカ(fikaフィーカスウェーデン語)と呼ばれる、コーヒーや紅茶と共に菓子を味わう習慣は、スウェーデンの社会生活において重要な役割を果たしている。

8.7. スポーツ

スポーツ活動は国民的な運動であり、人口の半分が組織的なスポーツ活動に積極的に参加している。観戦スポーツとして人気が高いのはサッカーとアイスホッケーである。サッカーに次いで、馬術(参加者のほとんどが女性)が最も多くの競技者数を有する。その後、ゴルフ、オリエンテーリング、体操競技、陸上競技、そしてチームスポーツであるアイスホッケー、ハンドボール、フロアボール、バスケットボール、バンディが競技者数の点で最も人気がある。

スウェーデン男子アイスホッケー代表チームは、「Tre Kronorトレ・クローノルスウェーデン語」(三つの王冠)の愛称で親しまれ、世界選手権で9回優勝しており、歴代メダル獲得数で3位に位置している。「トレ・クローノル」は、1994年と2006年のオリンピックで金メダルを獲得した。2006年には、「トレ・クローノル」は同じ年にオリンピックと世界選手権の両方で優勝した最初の代表チームとなった。スウェーデン男子サッカー代表チームは、過去にワールドカップでいくつかの成功を収めており、自国開催の1958年大会で準優勝、1950年大会と1994年大会で2度3位に入っている。

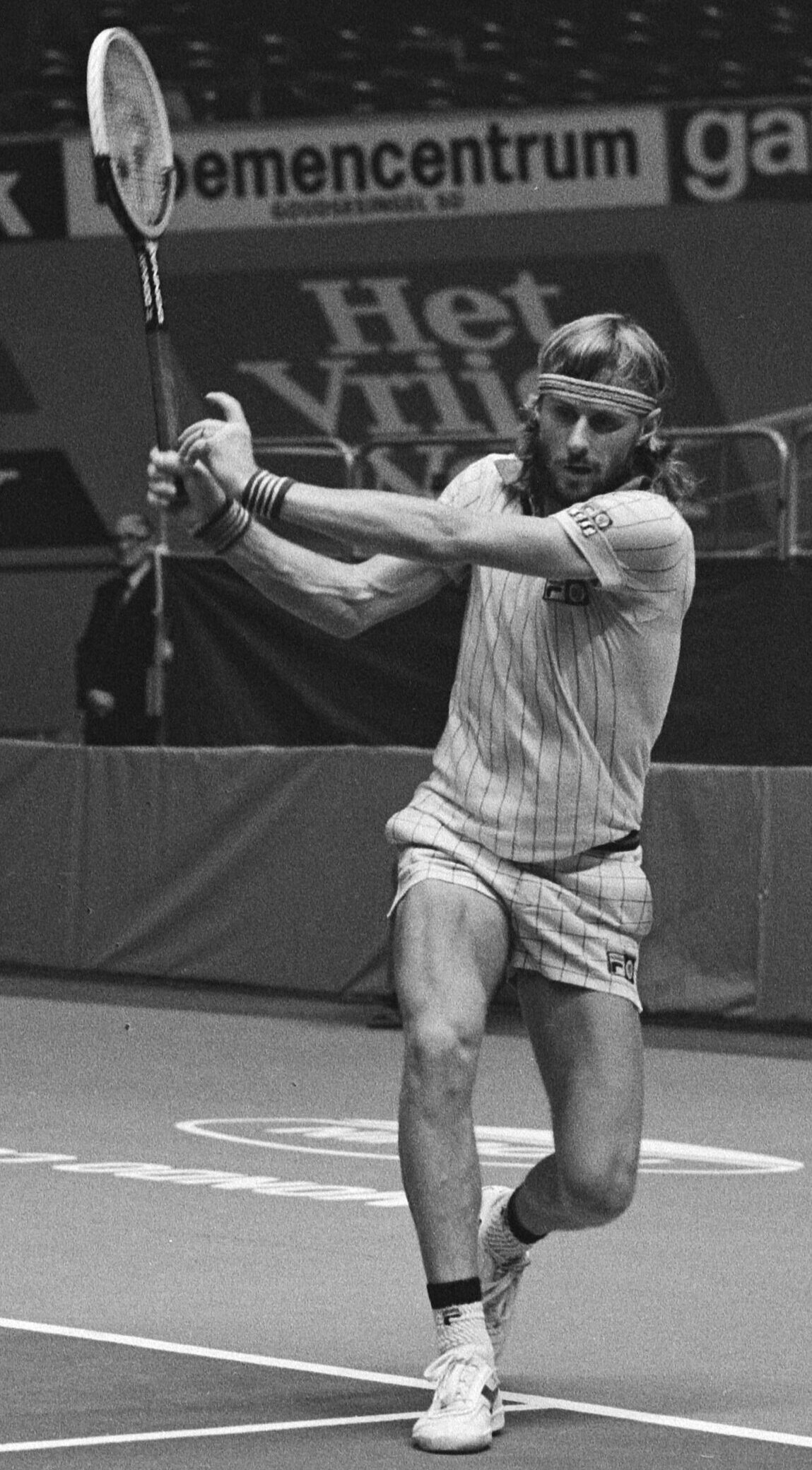

スウェーデンは1912年夏季オリンピック、1956年夏季オリンピックの馬術競技、そして1958年FIFAワールドカップを主催した。その他の大規模なスポーツイベントには、UEFA EURO '92、1995 FIFA女子ワールドカップ、1995年世界陸上競技選手権大会、UEFA欧州女子選手権2013、そしてアイスホッケー、カーリング、陸上競技、スキー、バンディ、フィギュアスケート、水泳のいくつかの選手権大会がある。著名なスポーツ選手としては、テニスのビョルン・ボルグ、アルペンスキーのインゲマル・ステンマルク、サッカーのズラタン・イブラヒモビッチなどが国際的に知られている。

8.8. 祝祭日と祭事

伝統的なプロテスタントのキリスト教の祝日のほかに、スウェーデンはいくつかのユニークな祝日を祝い、その中にはキリスト教以前の伝統を持つものもある。それらには、夏の至点を祝う夏至祭(ミッドサマー)、4月30日に焚き火を灯すヴァルプルギスの夜(Valborgsmässoaftonヴァルボリスメッソアフトンスウェーデン語)、そして5月1日のメーデーは社会主義者のデモンストレーションに捧げられる。光を与える聖人聖ルシアの日である12月13日は、そのイタリア起源を示す手の込んだ祝賀行事で広く認識されており、1ヶ月にわたるクリスマスシーズンの始まりとなる。

6月6日はスウェーデンのナショナルデーであり、2005年以来公休日となっている。さらに、公式な国旗掲揚日の行事や命名日カレンダーがある。8月には多くのスウェーデン人がkräftskivorクレフトシーヴォルスウェーデン語(ザリガニのディナーパーティー)を開く。トゥールのマルティヌスの前夜祭は、11月にスコーネ地方でMårten Gåsモーテン・ゴーススウェーデン語パーティーとして祝われ、そこではガチョウのローストと「スヴァルトソッパ」(黒いスープ)が供される。スウェーデンの先住民族の一つであるサーミ人は2月6日に祝日があり、スコーネ地方は7月の第3日曜日にスコーネの旗の日を祝う。

これらの祝祭日は、伝統的な食べ物、音楽、踊り、そして地域社会の結束を強めるための様々な慣習と結びついていることが多い。特に夏至祭は、家族や友人が集まり、メイポールを立ててその周りで踊り、ニシンの酢漬けや新ジャガイモ、イチゴなどを楽しむ、スウェーデンで最も重要な祝祭の一つである。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | Nyårsdagen | |

| 1月6日 | 公現祭(東方の三博士の来訪記念日) | Trettondedag jul | |

| 復活祭2日前 | 聖金曜日 | Långfredagen | 金曜日 |

| 復活祭当日 | 復活祭 (イースター) | Påskdagen | 日曜日 |

| 復活祭翌日 | イースターマンデー | Annandag påsk | 月曜日 |

| 5月1日 | メーデー | Första maj | |

| 復活祭39日後 | キリストの昇天(キリスト昇天祭) | Kristi himmelsfärds dag | 木曜日 |

| 6月6日 | ナショナルデー | Svenska flaggans dag | 2005年より法定休日 |

| 6月19日から25日の間の金曜日 | 夏至祭前夜 | Midsommarafton | |

| 6月20日から26日の間の土曜日 | 夏至祭 (ミッドサマー) | Midsommardagen | 元々は6月24日 |

| 10月最終土曜日の前の金曜日から11月第1金曜日の間の土曜日 | 諸聖人の日 | Alla helgons dag | 11月1日 |

| 12月24日 | クリスマスイブ | Julafton | |

| 12月25日 | クリスマス | Juldagen | |

| 12月26日 | ボクシング・デー | Annandag jul | |

| 12月31日 | 大晦日 | Nyårsafton |