1. 幼少期

セテワヨの幼少期は、ズールー王国内での権力闘争と深く結びついていました。彼は王族としての血筋に恵まれながらも、父ムパンデ王の存命中に激しい内部対立を経験し、自らの地位を確立するために戦いました。

1.1. 出生と家族

セテワヨは、ズールー国王ムパンデとングクムバジ妃の息子として、1826年頃に生まれました。彼は初代ズールー国王シャカの異母甥(半甥)にあたり、シャカの祖父であるセンザンガコナの孫でした。彼の血筋はズールー王国の正統な継承権を持つものであり、それが後の彼の運命を決定づけることになります。

1.2. 兄弟との権力闘争

セテワヨは、父ムパンデ王の存命中に、他の兄弟たちとの間で激しい王位継承争いを繰り広げました。特に顕著だったのは、1856年に発生したンドンダクスカの戦いで、彼は父ムパンデのお気に入りであった弟ムブヤジを打ち破り、戦場で討ち取りました。この戦いの後、ムブヤジの支持者のほとんどが虐殺され、その中にはセテワヨの5人の兄弟も含まれていました。これにより、彼は事実上、ズールー人の支配者となりましたが、父の存命中は正式な王位には就きませんでした。

この頃の彼の体格については様々な伝承があり、身長は少なくとも0.2 m (6 in)から0.2 m (6 in)(約198 cmから203 cm)に達し、体重は25 st(約159 kg)近かったと伝えられています。

また、彼の異母兄弟であるウムトンガは潜在的な競争相手であり続けました。セテワヨは、自身の権力を確固たるものにするため、他の潜在的なライバル、特に父の新しい妻たちとその子供たちにも目を光らせていました。1861年には、父ムパンデのお気に入りの妻ノマンチャリとその子供たちの殺害を命じました。この時、2人の息子は逃れましたが、末っ子はムパンデ王の目の前で殺害されたとされています。これらの出来事の後、ウムトンガはボーア人の領地へと逃亡し、セテワヨは彼を取り戻すためにボーア人との取引を余儀なくされました。1865年にもウムトンガは再び国境を越えて逃亡し、セテワヨはウムトンガがかつて父ムパンデが先代ディンガーネを打倒したように、ボーア人の助けを借りて彼に反抗するのではないかと疑念を抱いたとされます。さらに、セテワヨには異母兄弟のウムハーム・カンジベがおり、彼はズールーの戦いに度々背きました。

2. 国王としての統治

セテワヨは、父ムパンデの死後、ズールー王国の国王として即位し、その統治を開始しました。彼の治世は、シャカ王時代の強力な軍制の再構築と、イギリス植民地政府との緊張関係の悪化によって特徴づけられました。

2.1. 即位と統治の開始

1872年に父ムパンデが亡くなると、円滑な政権移行を確実にするため、その死は一時的に秘匿されました。そして1873年9月1日、セテワヨは正式にズールー国王として即位しました。彼の即位式は、後にトランスヴァール植民地をケープ植民地に併合したサー・セオフィラス・シェプストーンによって執り行われました。

シェプストーンは当初、セテワヨの即位に協力的な姿勢を見せていましたが、後にズールー人に対して敵対的な立場に転じました。これは、セテワヨがズールーの土地問題を巡る巧みな交渉によってシェプストーンを出し抜き、ボーア人による土地の侵食によってシェプストーンの立場が危うくなったと感じたためとされています。さらに、係争中の土地の所有権を調査するために設立された国境委員会がズールー側に有利な裁定を下したことも、シェプストーンの態度を硬化させました。この委員会報告はその後、イギリス政府によって隠蔽されました。

慣例に従い、セテワヨは即位後、国家の新しい首都を建設し、「ウルンディ」(「高き場所」の意)と名付けました。

2.2. 軍制改革と国内政策

セテワヨは、シャカ王が創設した強力な軍制を再導入し、ズールー軍を拡大しました。彼は「インビ」と呼ばれる連隊にマスケット銃を配備するなど、軍備増強を図りましたが、その使用例は限定的でした。

国内政策としては、自国に滞在するヨーロッパ人宣教師を追放する措置を取りました。また、南アフリカ共和国内のボーア人に対して、他のアフリカの先住民を扇動して反乱を起こさせる可能性も示唆していました。

2.3. イギリス植民地政府との関係

セテワヨの統治下で、ズールー王国とイギリス植民地政府との関係は急速に悪化しました。1877年には、ズールー王国とイギリス植民地の国境付近でイギリス人測量士を拘束する事件が発生しました。

ケープ植民地高等弁務官のサー・ヘンリー・バートル・フレアは、カナダ連邦が成立したのと同様に、アフリカでも連邦制を構築しようと目論んでいました。しかし、彼はズールー王国の強力な存在がその障害であると感じていました。フレアはズールー国境での侵犯に対する賠償を要求し、部下たちにセテワヨの政策に対する不満を伝えるよう命じ、ズールー国王を挑発しようとしました。部下たちは命令を実行しましたが、セテワヨは冷静さを保ち、イギリス人を友人と考え、イギリス陸軍の強大さを認識していました。しかし、彼は自身とフレアが対等であると明言し、自身がケープ植民地の行政について不満を述べないのと同様に、フレアもズールーランドについて同様の配慮をすべきだと主張しました。

3. 英・ズールー戦争

イギリスとの間で勃発したこの戦争は、セテワヨの統治にとって決定的な転換点となり、ズールー王国の運命を大きく変えました。

3.1. 戦争の原因と開戦

1878年、フレアはセテワヨに対して最後通牒を突きつけ、事実上ズールー軍の解散を要求しました。セテワヨがこの要求を拒否したことにより、1879年に英・ズールー戦争が勃発しました。しかし、彼は開戦後も一貫して平和を模索し続けました。

3.2. 主要な戦闘と戦局

戦争初期のイサンルワナの戦いでは、ズールー軍がイギリス軍に対して決定的ながらも犠牲の大きい勝利を収めました。イギリス軍の三方面攻撃のうち、他の二つの部隊は進軍できず、一つはエショウェの包囲戦で膠着状態に陥りました。イギリス軍は撤退を余儀なくされ、さらにイントンベの戦いやフロバネの戦いでもズールー軍に敗北を喫しました。しかし、その後のロークス・ドリフトの戦いやカンブラの戦いでのイギリス軍の勝利が、イギリスの軍事拠点全体の崩壊を防ぎました。

このようなイギリス軍の撤退は、ズールー軍がナタール地方へ深く反撃する機会を提供しましたが、セテワヨはそのような攻撃を拒否しました。彼はイギリスの攻勢を撃退し、平和条約を確保することを意図していたのです。しかし、開戦時にセテワヨによって投獄されていたオランダ人商人で通訳を務めていたコルネリウス・ワインは、これらの交渉中にズールー軍が集結していることをチェルムスフォード将軍に警告しました。

3.3. 戦争の結果と影響

その後、イギリス軍ははるかに大規模で装備の整った部隊をズールーランドに再派遣し、最終的にウルンディの戦いでズールーの首都を陥落させました。この戦闘でイギリス軍は、イサンルワナでの敗北から教訓を得て、開けた平原に方陣を組み、カノン砲やガトリング砲を装備しました。戦闘は約45分間続き、イギリス軍が騎兵にズールー軍を追撃するよう命じると、彼らは敗走しました。

ウルンディは7月4日に占領され、焼き払われました。セテワヨは廃位され、最初にケープタウンへ、次いでロンドンへと追放されました。ズールー王国はイギリスによって保護国化され、12の独立した地域に分割されました。セテワヨは8月28日に拘束され、ケープタウンに移送されました。

4. 追放と帰還

英・ズールー戦争での敗北後、セテワヨは長期間にわたる追放生活を送りました。しかし、イギリス国内での同情的な世論の形成により、彼は最終的にズールー王国への帰還を果たすことになります。

4.1. イギリスへの追放

セテワヨは、ケープタウンからロンドンへと移送され、そこで幽閉されました。1881年以降、レディ・フローレンス・ディクシー(『モーニング・ポスト』紙の特派員)をはじめとする人々が彼の擁護に立ち上がり、彼を支持する記事や書籍を執筆しました。彼女の活動、そしてセテワヨ自身の温和で威厳のある態度は、世論の同情を集め、彼がヘンリー・バートル・フレアやチェルムスフォード卿によって不当に扱われたという感情が高まりました。

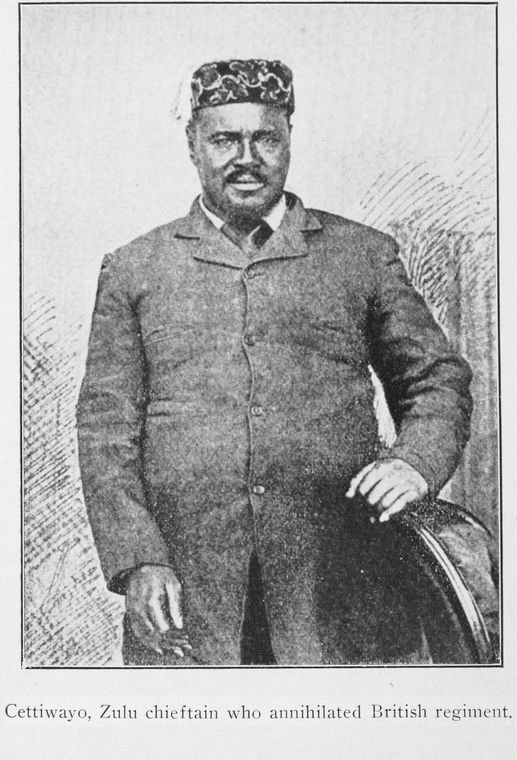

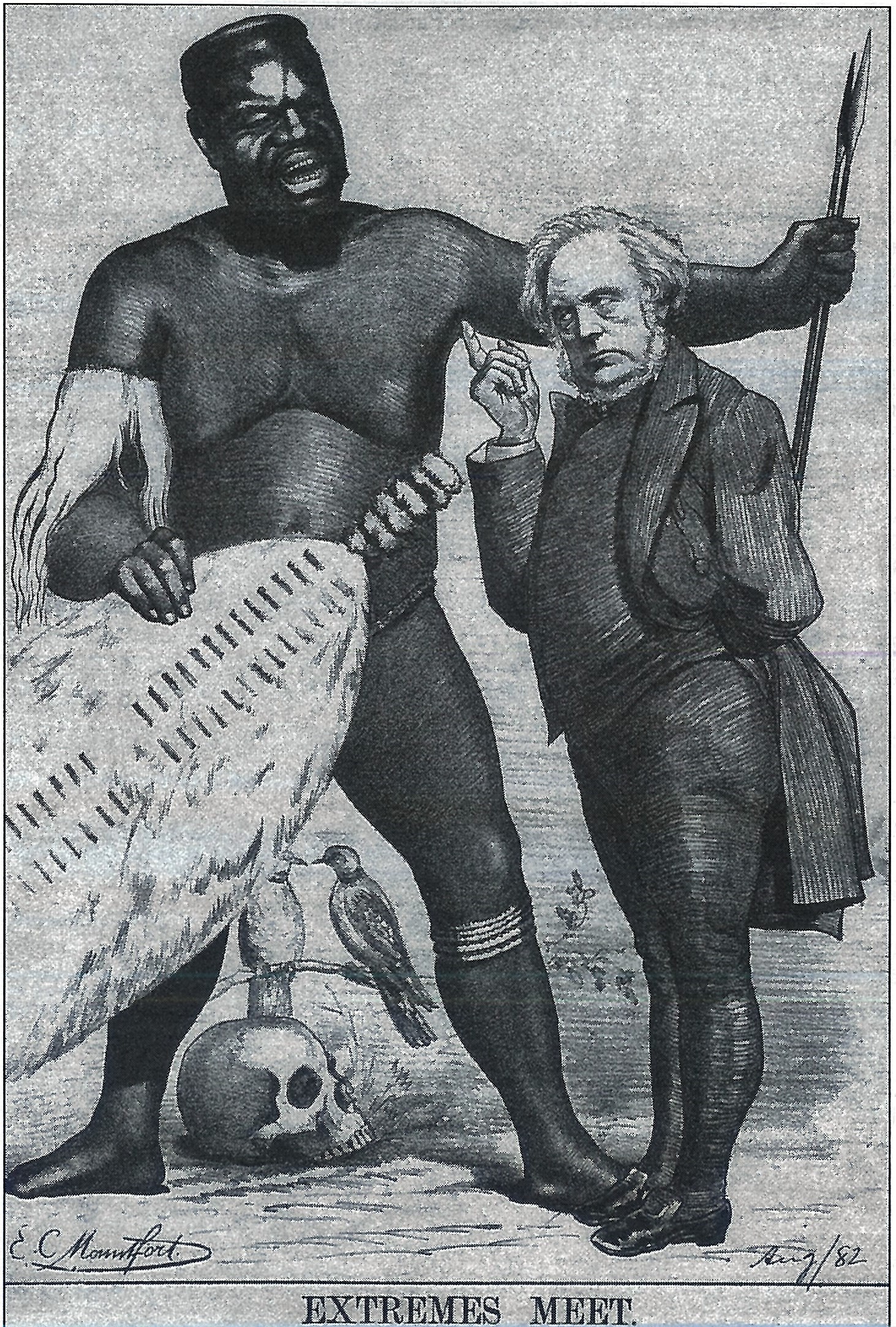

1882年、セテワヨはイギリス本土のロンドンへの移動が許され、ヴィクトリア女王と会談し、ズールーランドへの帰還を要請しました。

ロンドン滞在中、彼は来訪者に記念メダルを送ったことでも知られています。

4.2. ズールー王国への帰還

セテワヨの廃位後、ズールー王国内では親セテワヨ派の「ウストゥス」と、ジブヒブ・カマフィータ率いる3つのライバル首長派閥との間で、血讐と内戦が勃発していました。ボーア人傭兵の支援を受けたジブヒブ首長は、後継者争いの戦争を開始しました。

このような混乱の中、1883年1月10日、イギリス政府はセテワヨをズールーランドに帰還させ、少なくともかつての領土の一部を統治させることを試みました。しかし、この試みは失敗に終わりました。彼に以前のような影響力はなく、国内の血族間の抗争は絶えませんでした。

1883年7月22日、ジブヒブはウルンディにあるセテワヨの新しい「クラール」(集落)を攻撃しました。セテワヨは負傷しながらも、ンカンドラの森へと逃れました。常駐弁務官サー・メルモス・オズボーンの嘆願により、セテワヨはエショウェへ移り、そこで数ヶ月後の1884年2月8日に亡くなりました。

5. 後期と死

セテワヨの帰還は、ズールー王国に平和をもたらすどころか、さらなる国内紛争を引き起こしました。彼は混乱の中で晩年を過ごし、その死因は今日に至るまで議論の対象となっています。

5.1. 国内紛争と最期

帰還後のセテワヨは、かつてのような影響力を取り戻すことができず、ズールー王国内では部族間の対立が激化しました。特に、ジブヒブによる攻撃は、彼の権力基盤を大きく揺るがしました。

1884年2月8日、セテワヨはエショウェで亡くなりました。享年57歳から60歳の間とされています。検死が行われなかったため、公式には心臓発作と診断されましたが、同時期にズールーの有力者も同様の様子で亡くなったことから、イギリスまたはボーア人による毒殺の可能性も指摘されています。彼の遺体は、ンカンドラの森を望む野原、ヌクンザネ川の南に埋葬されました。彼の遺体を運んだ馬車の残骸は墓の上に置かれ、ウルンディ近郊のオンディニ博物館で見ることができます。

6. 個人的な側面

セテワヨは国王としての役割以外にも、いくつかの個人的な側面が知られています。

6.1. 家族と身体的特徴

セテワヨには息子ディヌズールーがいました。ディヌズールーは後にズールー王国の王位を継承することになります。

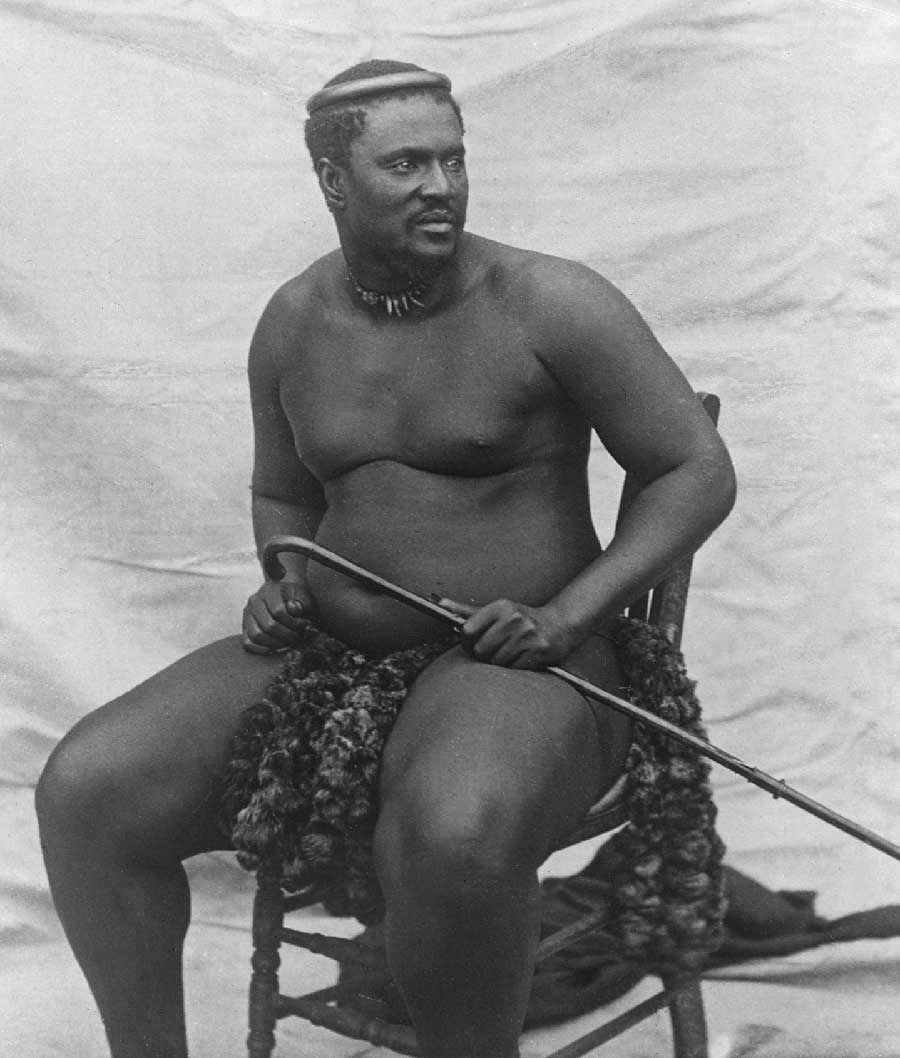

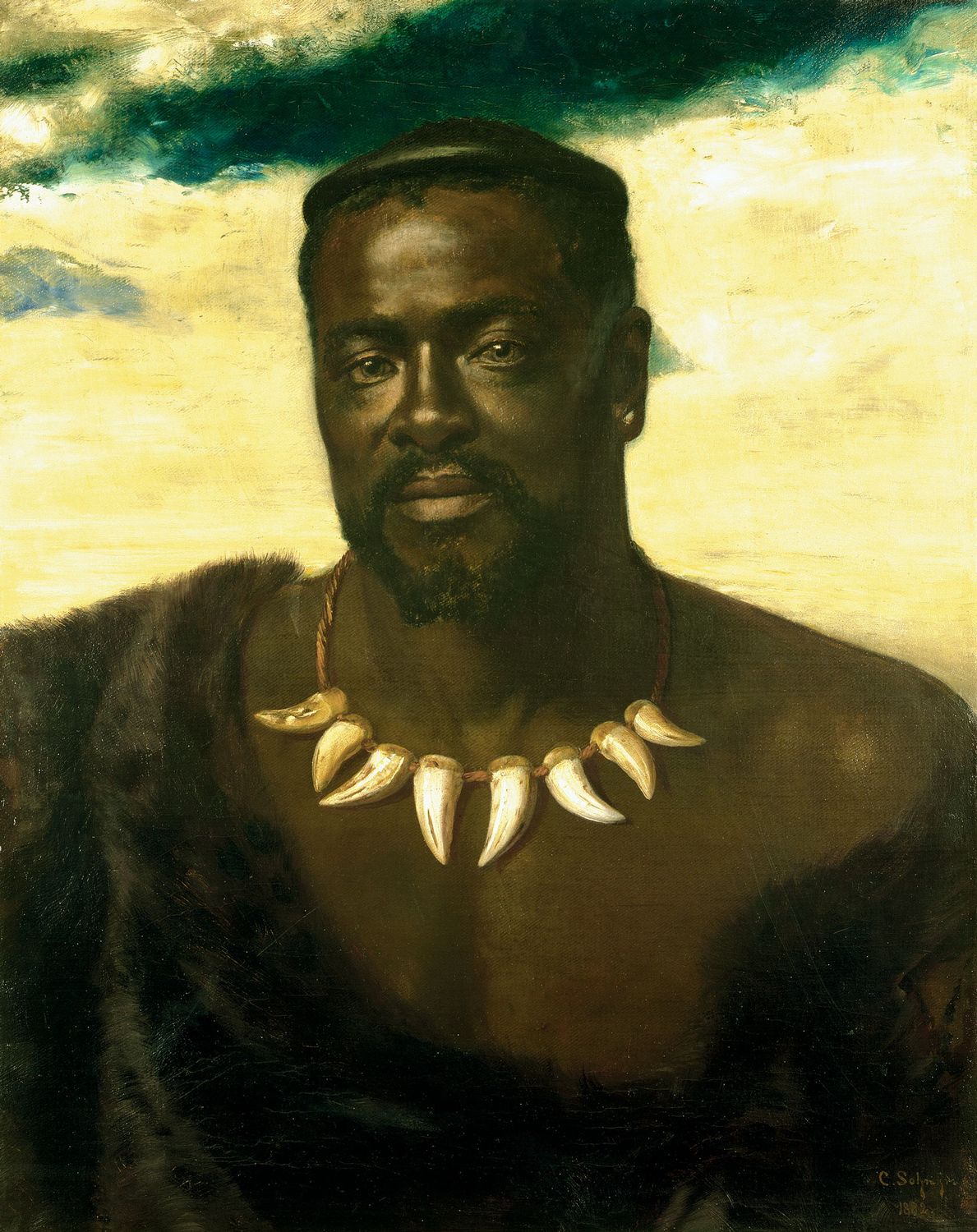

また、彼の身体的特徴については、背が高く(0.2 m (6 in)から0.2 m (6 in))、体重が重かった(25 st)という伝承が残されており、その堂々とした風貌は、当時の写真からも見て取れます。

7. 歴史的評価

セテワヨの生涯と業績は、南アフリカの歴史において重要な位置を占めており、様々な視点から評価されています。彼の行動は、ズールー民族の抵抗と独立の象徴として肯定的に捉えられる一方で、王位継承を巡る暴力や、戦争中の判断については批判的な見解も存在します。

7.1. 肯定的評価

セテワヨは、ズールー王国の独立を守ろうとした抵抗の象徴として高く評価されています。彼が英・ズールー戦争において果たした役割は、特にイサンルワナの戦いでの勝利は、アフリカの軍隊が西洋の帝国主義軍を破った数少ない事例として歴史的意義を持ちます。この勝利は、ズールー人の勇敢さと戦略的な能力を世界に示したものとして、ズールー民族の誇りとなっています。彼は、大英帝国の植民地拡大政策に正面から立ち向かい、自民族の主権と文化を守ろうと奮闘した指導者として、後世に記憶されています。

7.2. 批判と論争

一方で、セテワヨの歴史には批判的な側面も存在します。彼の王位継承は、弟ムブヤジを打ち破り、その支持者や他の兄弟を虐殺するという暴力的な手段を伴いました。また、自身の権力を確固たるものにするために、家族を排除したという指摘もあります。

英・ズールー戦争における彼の判断、特にイサンルワナでの勝利後にナタール地方への反撃を拒否し、平和条約を優先した選択については、その後の敗北を招いた要因の一つとして議論されることがあります。

さらに、彼の死因を巡る論争も、セテワヨの生涯に関する不確かな側面として挙げられます。心臓発作と診断されながらも、毒殺説が根強く存在することは、当時のズールー王国を取り巻く複雑な政治状況と、彼が直面していた脅威を示唆しています。

8. 後世への影響

セテワヨの行動、思想、そしてその業績は、後の時代や特定の分野に多大な影響を与え、現代の南アフリカにおけるズールー民族のアイデンティティ形成に深く関わっています。

8.1. 現代への影響

セテワヨは、ズールー王国最後の独立した王として、南アフリカの歴史叙述において最も顕著な役割を担っています。彼の死後、息子のディヌズールーが1884年5月20日に、他のボーア人傭兵の支援を受けて王位を継承しました。現在もズールー王国は存在しており、セテワヨはズールー民族の歴史とアイデンティティにおける重要な人物として位置づけられています。

2016年には、南アフリカの地方自治体の一つが彼にちなんで「キング・ケッチワヨ地区自治体」と命名されました。

9. ポピュラー文化における描写

セテワヨは、その劇的な生涯と英・ズールー戦争での役割から、様々なメディアで描かれ、言及されています。

9.1. 文学作品

- H.ライダー・ハガードの冒険小説『魔女の頭』(1885年)、『黒い心と白い心』(1900年)、『フィニッシュド』(1917年)に登場します。

- ハガードのノンフィクション作品『セテワヨとその白人隣人たち』(1882年)でも詳細に描かれています。

- ジョン・バカンの小説『プレスター・ジョン』に言及があります。

- O・ヘンリーの短編集『厳密にビジネス』(1910年)に収録された短編『自治体の報告』では、主要人物の顔が「セテワヨ王」と比較されています。

- J. M. クッツェーの小説『鉄の時代』には、「腹が出た、あごが重い、座を占める新しいアフリカ人たち:白い肌のセテワヨ、ディンガーネ」という一行でセテワヨへの短い言及があります。

9.2. 映像作品

- 1964年の映画『ズールー』では、彼の母方の曾孫であり、後にインカタ自由党の指導者となるマンゴスツ・ブテレジがセテワヨを演じました。

- 1979年の映画『ズールー・ドーン』では、サイモン・サベラが彼を演じました。

- 1986年のテレビミニシリーズ『シャカ・ズールー』では、ソケシンボン・クブヘカがセテワヨを演じました。

9.3. その他のメディア

- オスカー・フェルディナンド・テルグマンとジョージ・フレデリック・キャメロンによる1889年のオペラ『レオ、王室の士官候補生』では、彼に敬意を表して登場人物の一人が名付けられました。

- ゲーム『シドマイヤーズ シヴィライゼーション V:ブレイブ ニュー ワールド』の「アフリカの争奪戦」シナリオでは、セテワヨがズールーの指導者として登場します。

10. 遺産と記念

セテワヨは、その歴史的な重要性から、後世において様々な形で記憶され、記念されています。

10.1. 記念碑と命名

- ロンドンのケンジントンにあるメルベリー・ロード18番地には、セテワヨを記念するブルー・プラークが設置されています。これは、彼が1882年にロンドンを訪れた際に滞在した場所を示しています。

- 彼の遺体を運んだ馬車の残骸は、彼の墓の上に置かれ、現在もウルンディ近郊のオンディニ博物館で見ることができます。