1. 生涯

マリウス・ソフス・リーの生涯は、彼の学術的な功績と個人的な苦難が密接に結びついたものであった。幼少期から学術的キャリアの確立、そして晩年の病まで、彼の人生は数学への深い献身によって特徴づけられる。

1.1. 幼少期と教育

リーは1842年12月17日にノルウェーの小さな町ヌールフィヨールアイドで、ルター派の牧師ヨハン・ヘルマン・リーとその妻(トロンハイムの著名な家系の出身)の6人兄弟の末っ子として生まれた。彼はモスの南東海岸で初等教育を受けた後、クリスチャニア(現在のオスロ)の高校に進学した。高校卒業後、彼は軍人の道を志したが、視力不良のため陸軍に不採用となり、その夢は断たれた。その後、クリスチャニア大学(現在のオスロ大学)に入学した。

1.2. 初期の活動と重要な出会い

リーの最初の数学的な著作である「Repräsentation der Imaginären der Plangeometrieドイツ語」(平面幾何における虚数の表現)は、1869年にクリスチャニアの科学アカデミーと、ドイツの数学雑誌『クレレの数学雑誌』に掲載された。同年、彼は奨学金を得てベルリンを訪れ、1869年9月から1870年2月まで滞在した。そこで彼はフェリックス・クラインと出会い、二人は親密な友人となった。ベルリンを離れたリーはパリへ向かい、2ヶ月後にクラインも合流した。パリでは、彼らはカミーユ・ジョルダンやガストン・ダルブーといった著名な数学者たちと出会った。

しかし、1870年7月19日に普仏戦争が勃発したため、プロイセン人であったクラインは急遽フランスを離れなければならなかった。リーはフォンテーヌブローへ向かったが、そこでドイツのスパイであると疑われ逮捕された。この事件はノルウェーで彼に名声をもたらした。彼はダルブーの介入のおかげで1ヶ月後に釈放された。

1.3. 学術的キャリア

リーは1871年にクリスチャニア大学(現在のオスロ)で、「Over en Classe geometriske Transformationerノルウェー語」(幾何学的変換の一種について)と題する論文で博士号を取得した。この論文はダルブーによって「現代幾何学における最も美しい発見の一つ」と評された。翌1872年、ノルウェー国会は彼のために特別教授職を設置した。同年、リーは当時エルランゲンにいてエルランゲン・プログラムに取り組んでいたクラインを訪ねた。

1872年には、ピーター・ルートヴィヒ・メイデル・シロウと共に8ヶ月間を過ごし、同郷の数学者ニールス・ヘンリック・アーベルの数学的著作を編集・出版した。1876年からは、医師のヤーコプ・ウォーム=ミュラー、生物学者のゲオルク・オシアン・サルスと共に雑誌『Archiv for Mathematik og Naturvidenskabノルウェー語』の共同編集者を務めた。

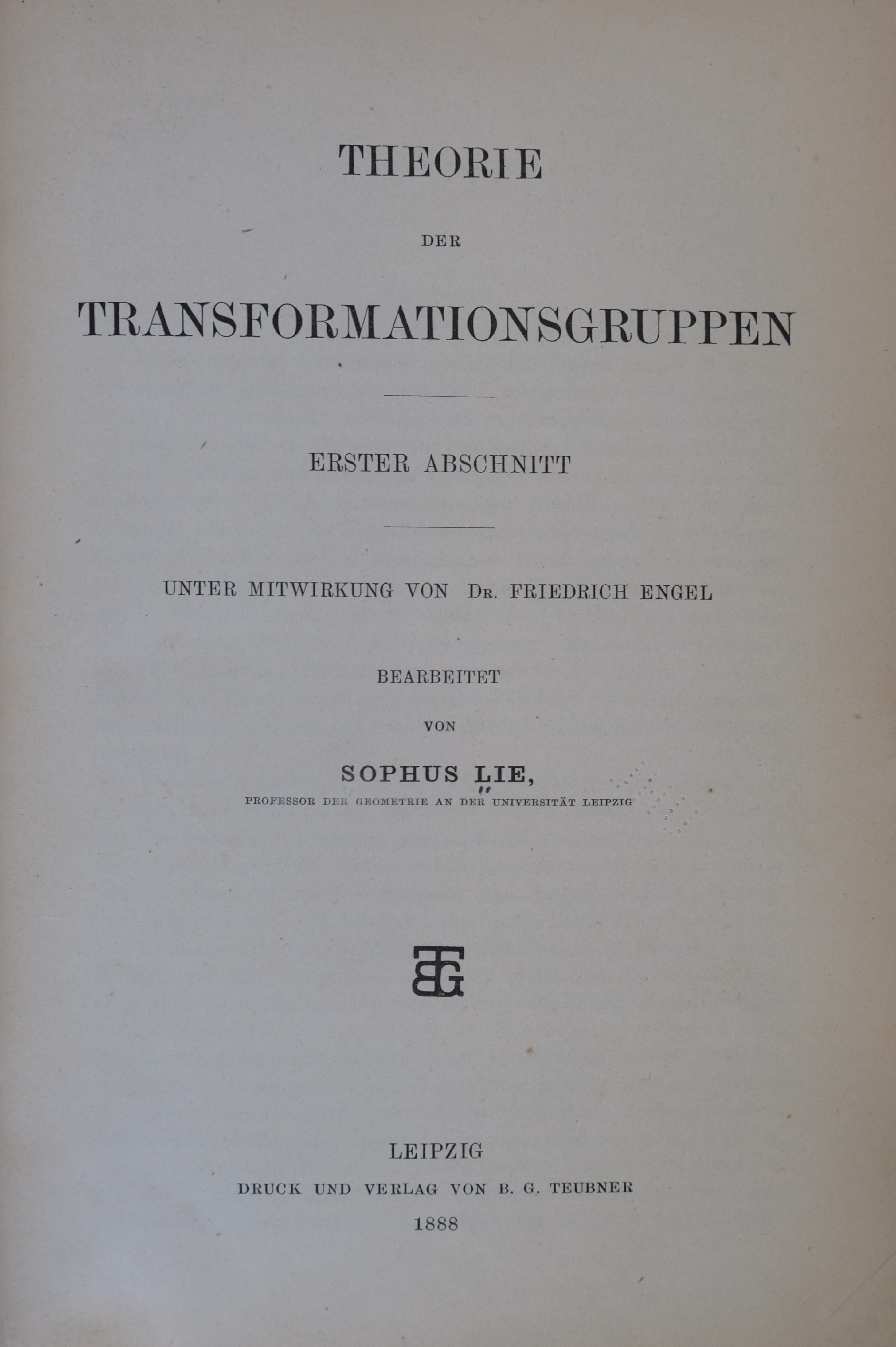

1884年には、フリードリヒ・エンゲルが、当時ライプツィヒの教授であったクラインとクリスティアン・グスタフ・アドルフ・マイヤーの支援を受けて、彼を助けるためにクリスチャニアに到着した。エンゲルはリーの最も重要な論文である『Theorie der Transformationsgruppenドイツ語』(変換群の理論)の執筆を助け、この著作は1888年から1893年にかけてライプツィヒで全3巻として出版された。数十年後、エンゲルはリーの全集の二人の編集者の一人ともなった。

1886年、リーはゲッティンゲンに移ったクラインの後任としてライプツィヒ大学の教授に就任した。

1.4. 私生活と晩年

リーは1872年末に当時18歳のアンナ・バーチに求婚し、1874年に結婚した。夫妻には3人の子供がいた。長女マリー(1877年生まれ)、次女ダグニー(1880年生まれ)、長男ヘルマン(1884年生まれ)である。

1889年11月、リーは精神的な不調に陥り、1890年6月まで入院を余儀なくされた。その後、彼は職務に復帰したが、数年の間に貧血が悪化し、故郷に戻ることを決意した。1898年5月に辞表を提出し、同年9月に帰国した。リーはうつ病や郷愁に苦しんでいたことが知られている。

1.5. 死没

リーは帰国後の翌年、1899年に56歳で死去した。死因はビタミンB12の吸収障害によって引き起こされる悪性貧血であった。

2. 数学への主な貢献

リーの数学における貢献は、連続対称性と群論の基礎を築き、それが現代数学と物理学の多くの分野に深く影響を与えたことにある。

2.1. リー群およびリー代数理論の発展

リーの主要な功績の一つは、変換群、特に連続変換群(今日では彼の名にちなんでリー群と呼ばれる)を理解するための革新的な手法を発見したことである。彼はこれらの群を「線形化」し、対応するベクトル場(いわゆる無限小生成元)を研究することで、より深く理解できることを示した。これらの生成元は、現在交換子括弧と呼ばれる、群法則の線形化されたバージョンに従い、今日リー代数と呼ばれる構造を持っている。これは、連続的な変換を、その「無限小」の振る舞いを通じて代数的に捉えるという画期的な方法であった。

2.2. 幾何学および微分方程式への応用と影響

リーは連続対称性に関する自身の理論を幾何学と微分方程式の研究に精力的に応用した。彼は、微分方程式が持つ対称性を解析することで、その解の性質を深く理解できることを示した。彼の初期の研究は微分方程式の構造解析に新たな視点をもたらし、特に偏微分方程式の分野で応用された。しかし、彼の業績は生前には十分に認められず、その重要性が完全に理解されるには時間を要した。彼の連続群論、特にリー変換群の芽に関する研究は、微分方程式や幾何学における多くの未解決問題に適用され、その後の研究の基礎となった。

2.3. 後世の数学者および関連分野への影響

リーの理論は、20世紀に入ってからヘルマン・ワイルやエリ・カルタンといった数学者たちによってさらに発展させられ、位相群としての性質が明らかにされたことで、その真価が広く認識されるようになった。リー群の理論は、現代では純粋数学の幅広い分野(例:幾何学、代数学、解析学)だけでなく、量子力学をはじめとする理論物理学の多様な分野で応用されている。例えば、素粒子物理学における素粒子の分類や、一般相対性理論における時空の対称性の記述などに応用されている。

また、リーは多くの博士課程の学生を指導し、彼らも後に著名な数学者となった。中でもエリ・カルタンは20世紀を代表する最も偉大な数学者の一人として広く評価されており、カジミェシュ・ジョラフスキの業績は様々な分野で重要であると証明され、ハンス・フレデリック・ブリヒフェルトも数学の多岐にわたる分野に貢献した。

しかし、今日研究されているリー群の主題は、ソフス・リー自身が研究していた内容とは大きく異なっており、「19世紀の巨匠たちの中で、リーの業績は、細部においては今日最も知られていないものの一つである」と評されることもある。

2.4. アーベル賞設立推進における役割

リーは、ノーベル賞に数学分野の賞がないことに深く不満を抱いており、アーベル賞の設立を熱心に提唱した。彼は、フリチョフ・ナンセン基金に触発され、純粋数学における傑出した業績に授与される賞の設立に向けて支援を募った。彼のこの提言は、現代の数学界における最も権威ある賞の一つであるアーベル賞の創設に繋がった点で、彼の数学コミュニティへの社会的な貢献として高く評価されている。

3. 主要著作

マリウス・ソフス・リーが執筆または共同執筆した主要な学術書籍を以下に挙げる。これらの著作は、彼の数学的思考と理論の発展を体系的に示している。

- 『Theorie der Transformationsgruppen Iドイツ語』(変換群の理論 第1巻) - 1888年、フリードリヒ・エンゲルとの共著。

- 『Theorie der Transformationsgruppen IIドイツ語』(変換群の理論 第2巻) - 1890年、フリードリヒ・エンゲルとの共著。

- 『Vorlesungen über differentialgleichungen mit bekannten infinitesimalen transformationenドイツ語』(既知の無限小変換を持つ微分方程式に関する講義) - 1891年、ゲオルク・シェファースとの共著。

- 『Vorlesungen über continuierliche Gruppenドイツ語』(連続群に関する講義) - 1893年、ゲオルク・シェファースとの共著。

- 『Theorie der Transformationsgruppen IIIドイツ語』(変換群の理論 第3巻) - 1893年、フリードリヒ・エンゲルとの共著。

- 『Geometrie der Berührungstransformationenドイツ語』(接触変換の幾何学) - 1896年、ゲオルク・シェファースとの共著。

- 『Gesammelte Abhandlungenドイツ語』(全集) - 全7巻、1922年から1960年にかけて、フリードリヒ・エンゲルとポウル・ヘーゴールが編集。

4. 影響と評価

マリウス・ソフス・リーの数学的業績は、リー群やリー代数といった概念を創始し、連続対称性の理論の基礎を築いた点で、数学史において極めて重要な位置を占めている。彼の研究は、幾何学や微分方程式の解析に新たな視点と強力なツールをもたらし、その後の数学の発展に不可欠なものとなった。

リー自身の連続群論は、現代のリー変換群の芽とも言えるものであり、微分方程式と幾何学を駆使して研究が進められた。生前は彼の業績の真の価値が十分に認識されず、その完成には至らなかったものの、20世紀に入り、ヘルマン・ワイルやエリ・カルタンといった後続の数学者たちによって彼の理論は完成され、位相群としての性質が明らかにされることで、その普遍的な応用性が示された。

今日、リー群の理論は純粋数学の広い分野だけでなく、量子力学を含む理論物理学の根幹をなす理論として広く応用されている。彼の数学における遺産は、現代科学の多くの側面で不可欠なツールとして機能しており、数学コミュニティへのアーベル賞設立提唱という社会貢献も、彼の多大な影響力を示している。

5. 関連項目

- リー群

- リー環

- リー微分

- 単純リー群の一覧

- ソフス・リーにちなんで名付けられたものの一覧

- カラテオドリ=ヤコビ=リーの定理

6. 外部リンク

- [http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Lie.html Marius Sophus Lie] at the MacTutor History of Mathematics archive

- [https://mathgenealogy.org/id.php?id=18235 Sophus Lie] at the Mathematics Genealogy Project

- [https://www.gutenberg.org/author/31111 Sophus Lie] at Project Gutenberg

- [https://archive.org/details/texts?query=creator%3A%22Lie%2C+Sophus%22 Sophus Lie] at the Internet Archive

- [https://en.wikisource.org/wiki/1911_Encyclop%C3%A6dia_Britannica/Lie,_Marius_Sophus "Lie, Marius Sophus"] in the 1911 Encyclopædia Britannica

- [http://neo-classical-physics.info/uploads/3/0/6/5/3065888/lie-_infinite_continuous_groups_-_i.pdf "The foundations of the theory of infinite continuous transformation groups - I"] An English translation of a key paper by Lie (Part I)

- [http://neo-classical-physics.info/uploads/3/0/6/5/3065888/lie-_infinite_continuous_groups_-_ii.pdf "The foundations of the theory of infinite continuous transformation groups - II"] An English translation of a key paper by Lie (Part II)

- [http://neo-classical-physics.info/uploads/3/0/6/5/3065888/lie_-_line_and_sphere_complexes.pdf "On complexes - in particular, line and sphere complexes - with applications to the theory of partial differential equations"] An English translation of a key paper by Lie

- [http://neo-classical-physics.info/uploads/3/0/6/5/3065888/lie_-_contact_transformations.pdf "Foundations of an invariant theory of contact transformations"] An English translation of a key paper by Lie

- [http://neo-classical-physics.info/uploads/3/0/6/5/3065888/lie_-_infinitesimal_contact_transformations_in_mechanics.pdf "The infinitesimal contact transformations of mechanics"] An English translation of a key paper by Lie