1. 概要

チャド共和国(以下、チャドと呼称)は、アフリカ大陸中央部に位置する内陸国である。北はリビア、東はスーダン、南は中央アフリカ共和国、南西はカメルーンとナイジェリア、西はニジェールと国境を接する。国土は広大で、その面積は約128.40 万 km2であり、アフリカでは5番目、世界では20番目の広さを持つ。人口は約1,600万人で、そのうち約160万人が首都であり最大の都市であるンジャメナに居住している。

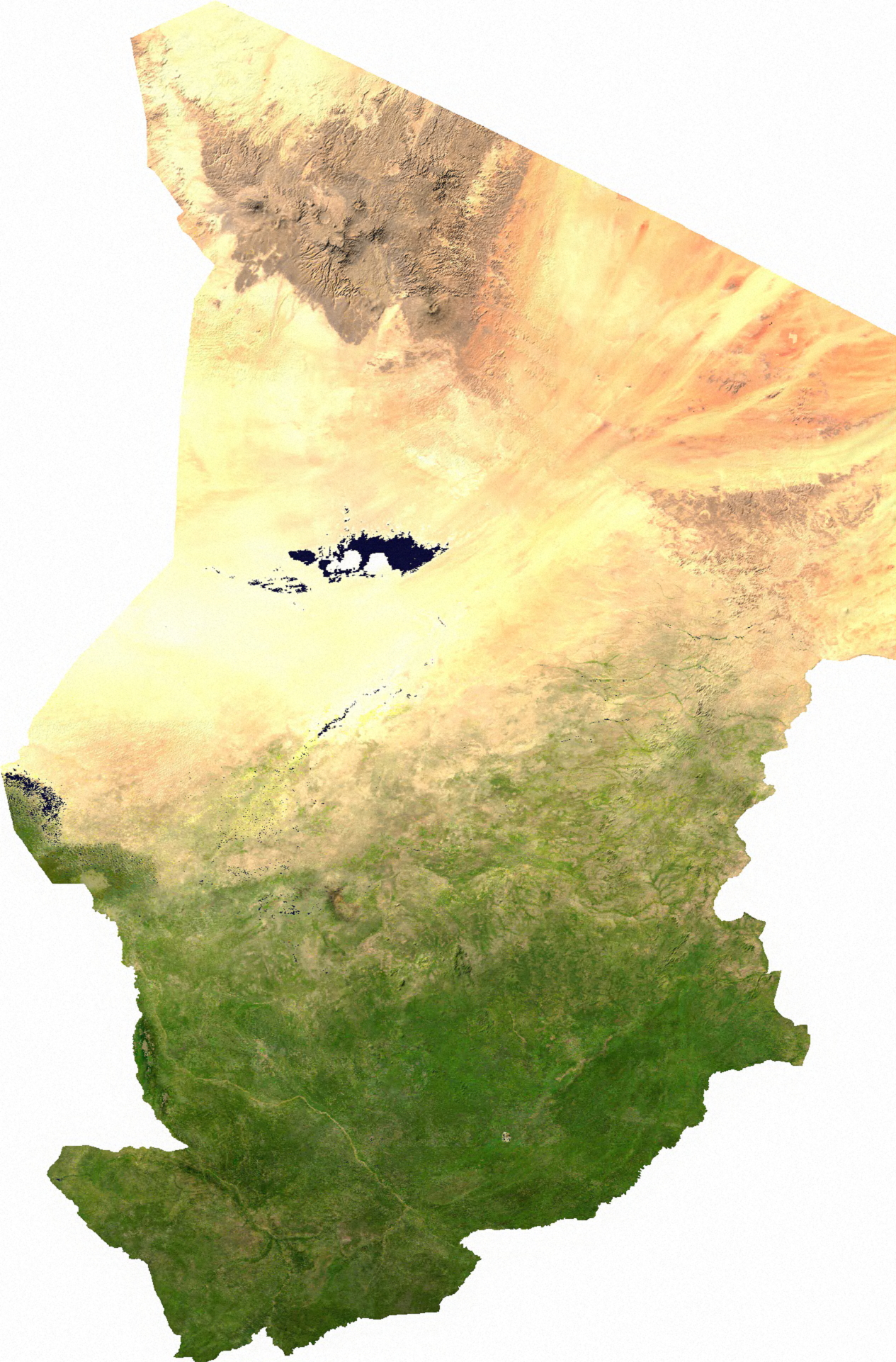

チャドの地理は多様性に富み、北部には広大なサハラ砂漠が広がり、中部には乾燥したサヘル地帯、南部には比較的肥沃なスーダン・サバンナ地帯が位置する。国名の由来ともなったチャド湖は、かつてアフリカで2番目に大きな湿地帯であったが、近年の気候変動や過度の取水により面積が著しく縮小している。

チャドの公用語はフランス語とアラビア語であり、国内には200以上の異なる民族と言語グループが存在する。主要な宗教はイスラム教(約55.1%)とキリスト教(約41.1%)である。

歴史的には、紀元前7千年紀にはチャド盆地に人類が大規模に居住を開始し、紀元1千年紀末までにはサヘル地帯に多くの国家や帝国が興亡した。これらの国家は、地域を通過するサハラ交易ルートの支配を中心に繁栄した。20世紀初頭にフランスの植民地となり、フランス領赤道アフリカの一部に組み込まれた。1960年にフランソワ・トンバルバイの指導の下で独立を達成したが、その後、長きにわたる政治的不安定、内戦、クーデターの試みに苦しんできた。特に、北部のイスラム教徒と南部のキリスト教徒・伝統宗教信者の間の対立が紛争の主要な要因の一つであった。

政治体制は名目上、大統領を元首とする共和制を採用しているが、実際には長年にわたり権威主義的な政権が続き、民主主義の発展は遅れている。人権状況も深刻で、恣意的な逮捕、超法規的殺人、市民的自由の制限などが報告されている。汚職も蔓延しており、国民の多くは貧困ライン以下での生活を余儀なくされている。

経済は長らく綿花生産に依存してきたが、2003年以降は原油が主要な輸出品目となっている。しかし、石油収入は国民生活の向上に十分には結びついておらず、依然として最貧国の一つである。農業と牧畜は依然として多くの国民の生活基盤であるが、気候変動や砂漠化の進行により大きな影響を受けている。

社会的には、多民族国家であることに起因する複雑な民族関係、低い識字率、脆弱な医療・教育システムなど、多くの課題を抱えている。環境問題も深刻であり、特にチャド湖の縮小は地域の生態系や住民の生活に重大な影響を与えている。

2. 歴史

チャドの歴史は、サハラ砂漠周辺の地理的条件と深く結びついており、古代文明の興隆からイスラム帝国の影響、ヨーロッパ列強による植民地化、そして独立後の複雑な政治情勢と内戦を経て現代に至る。これらの歴史的変遷は、チャドの社会、文化、政治体制に大きな影響を与え続けている。

2.1. 古代及び中世

紀元前7千年紀には、チャド北部の生態学的条件が人間の居住に適していたため、人口が大幅に増加した。アフリカで最も重要な考古学的遺跡のいくつかはチャドで発見されており、主にボルクウ・エネディ・ティベスティ州に位置し、一部は紀元前2000年よりも古い年代のものである。

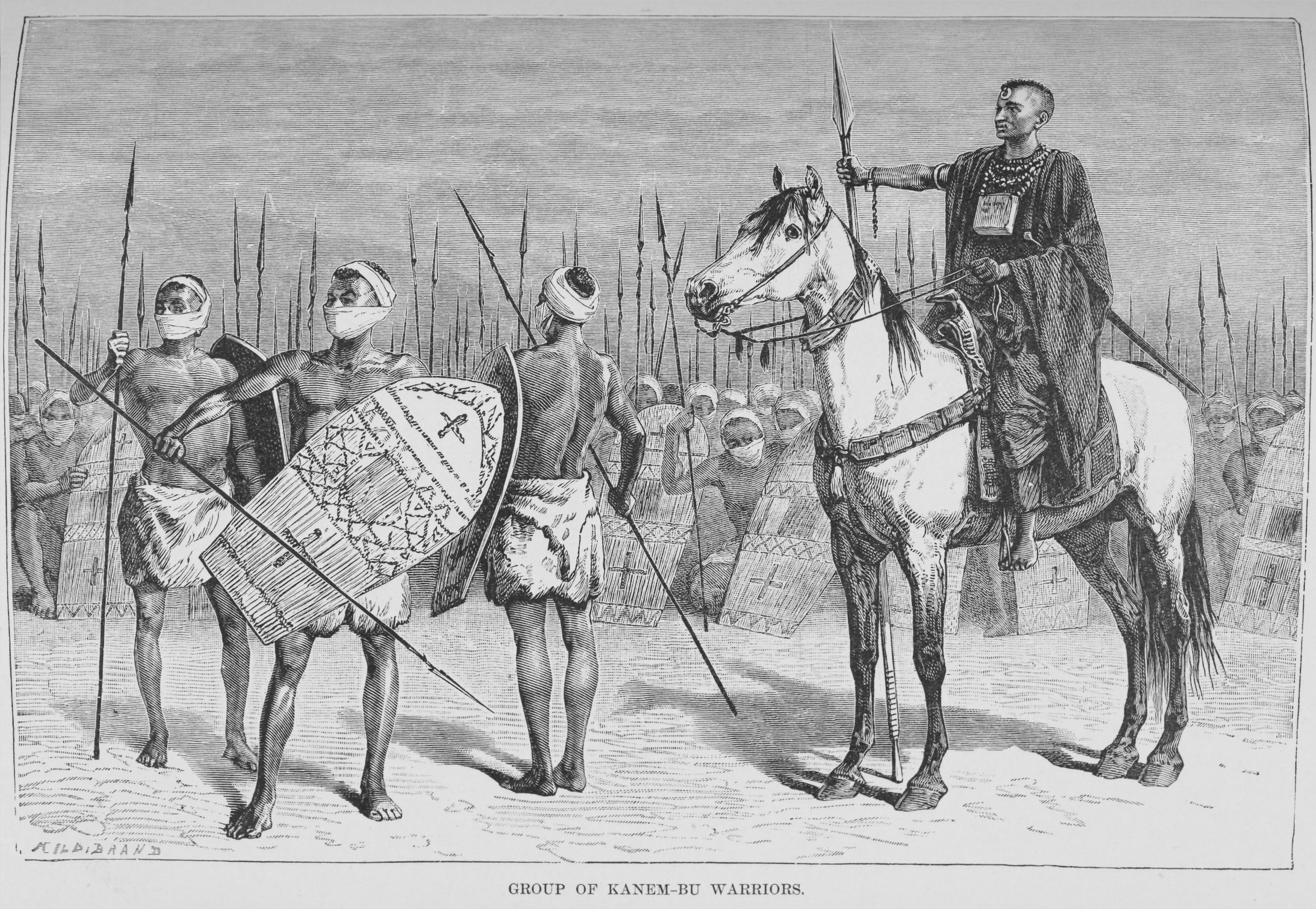

2000年以上にわたり、チャド盆地には農耕民や定住民が居住してきた。この地域は文明の交差点となり、最も初期のものは伝説的なサオ文明であり、遺物や口承史から知られている。サオ文明は、紀元1千年紀末までにチャドのサヘル地帯で発展した最初にして最長の帝国であるカネム帝国に取って代わられた。この地域における他の二つの国家、バギルミ・スルタン国とワダイ帝国は、16世紀と17世紀に出現した。カネムとその継承国の力は、この地域を通過するサハラ交易ルートの支配に基づいていた。これらの国家は、少なくとも名目上はイスラム教国であり、奴隷を略奪する場合を除いて、その支配を南部の草原地帯にまで拡大することはなかった。カネムでは、人口の約3分の1が奴隷であったと言われる。

カネム王国は9世紀頃にチャド湖北東部のカネム地方に建国され、サハラ交易を基盤とし、象牙や奴隷などを主に輸出していた。11世紀にはイスラム教を受け入れたが、14世紀に本拠地を奪われ、チャド湖南西岸のボルヌ地方に遷都し、ボルヌ帝国となった。しかし、16世紀後半にイドリス・アローマ王が登場するとカネム地方を回復し、19世紀に至るまでチャド盆地の主導勢力であり続けた。これら二つの王国は連続性があるため、総称してカネム・ボルヌ帝国と呼ばれる。チャド湖沿岸地域を本拠としたカネム・ボルヌ帝国に対し、その西には17世紀以降ワダイ王国が、シャリ川中流域にはバギルミ王国が存在し、その他にもいくつかの小王国が存在した。イスラム教の伝播は、これらの国家の法制度、文化、社会構造に大きな影響を与えた。

2.2. フランス植民地時代 (1900年 - 1960年)

フランスの植民地拡大は、1900年にTerritoire Militaire des Pays et Protectorats du Tchadチャド領土・保護領軍事地域フランス語の創設につながった。1920年までに、フランスはこの植民地の完全な支配を確立し、フランス領赤道アフリカの一部として組み込んだ。フランスによるチャド統治は、領域を統一する政策の欠如と、他のフランス植民地と比較して近代化が遅々として進まなかったことを特徴とする。

フランスは主に、この植民地を未熟練労働者と原料である綿花の重要でない供給源とみなしており、1929年には大規模な綿花生産を導入した。チャドの植民地行政は深刻な人員不足であり、フランスの文官の中でも質の低い人材に頼らざるを得なかった。南部のサラ族だけが効果的に統治され、イスラム教徒が住む北部と東部におけるフランスのプレゼンスは名目的なものに過ぎなかった。教育制度もこの怠慢の影響を受けた。

フランス政庁による綿花栽培への集中は、低賃金で働く不安定な農村労働者階級の形成、食糧生産の減少、さらには一部地域での飢饉を引き起こした。農民とエリート層との間の緊張は、1952年の植民地当局によるベバレム虐殺事件で頂点に達した。

第二次世界大戦後、フランスはチャドに海外領土の地位を与え、その住民にフランス国民議会およびチャド議会の代表を選出する権利を認めた。最大の政党はParti Progressiste Tchadienチャド進歩党フランス語(PPT)で、植民地の南半分に基盤を置いていた。チャドは1960年8月11日に独立を許可され、PPTの指導者でありサラ族出身のフランソワ・トンバルバイが初代大統領に就任した。

植民地統治は、チャドの社会経済構造に深刻な歪みをもたらした。伝統的な自給自足経済は換金作物中心の経済へと転換を強いられ、食糧安全保障は脆弱化した。また、フランスは特定の民族集団を統治の協力者として優遇する一方、他の集団を抑圧・周縁化する分割統治政策を採用し、これが独立後の民族対立の火種となった。資源収奪は綿花にとどまらず、労働力の搾取も行われた。こうした植民地支配に対する不満は、独立運動へと繋がり、最終的に1960年の独立達成に至ったが、植民地時代に形成された社会経済的・政治的課題は独立後のチャドに重くのしかかることになった。

2.3. 独立以降

1960年の独立達成後、チャドは政治的不安定、繰り返される内戦、主要な政権交代を経験し、これらが現代史を形成する重要な出来事となった。独立は国民に大きな希望をもたらしたが、植民地時代に形成された国内の亀裂、特に北部のイスラム教徒系住民と南部のキリスト教徒・伝統宗教系住民との間の対立は深刻であり、経済的にも依然として旧宗主国フランスへの依存度が高かった。これらの要因が複合的に絡み合い、チャドは独立直後から困難な道のりを歩むことになった。

2.3.1. トンバルバイ政権と第一次内戦 (1960年 - 1979年)

チャド独立後の初代大統領フランソワ・トンバルバイは、自身の出身である南部サラ族を中心とした政権運営を行った。独立から2年後、トンバルバイは野党を禁止し、一党独裁体制を確立した。彼の独裁的支配と無神経な失政は、民族間の緊張を悪化させた。1965年、北部のイスラム教徒は、Front de libération nationale du Tchadチャド民族解放戦線フランス語(FROLINAT)に率いられ、長期にわたる内戦(第一次チャド内戦)を開始した。

この内戦は、トンバルバイ政権の南部偏重政策、特に伝統的な首長制の廃止やイスラム文化の軽視に対する北部の不満が主な原因であった。FROLINATはリビアなどからの支援を受け、ゲリラ戦を展開した。戦闘は主に北部と中部で行われたが、次第に国全体へと拡大していった。政府軍はフランスの軍事支援を受けて対抗したが、戦局は泥沼化した。

1975年、トンバルバイはクーデターで打倒され殺害されたが、反乱は継続した。トンバルバイ政権崩壊後も政情は安定せず、複数の軍事政権が次々と誕生したが、いずれもFROLINATとの和平を達成することはできなかった。

1979年、イッセン・ハブレ率いる反政府勢力が首都ンジャメナを制圧し、南部の覇権は終焉を迎えた。しかし、反政府勢力の司令官たちはその後、権力を巡って互いに争った。

この第一次内戦は、チャドの市民生活に甚大な被害をもたらした。多くの住民が家を追われ、難民・国内避難民となった。農業生産は壊滅的な打撃を受け、食糧不足が深刻化した。人道状況も悪化し、国際的な支援が求められたが、紛争の長期化により支援活動も困難を極めた。和平への試みは何度も行われたが、対立する各派閥の利害が複雑に絡み合い、いずれも失敗に終わった。この紛争は、チャド社会に深い傷跡を残し、その後の政治的不安定の大きな要因となった。

2.3.2. ハブレ政権と独裁 (1979年 - 1990年)

反政府勢力内の権力闘争の末、イッセン・ハブレがライバルを打ち破り、1982年に政権を掌握した。ハブレ政権は、腐敗と暴力に依存した権力システムを通じて独裁体制を強化し、その統治下で数千人が殺害されたと推定されている。大統領は自身の出身であるトゥブ族を優遇し、かつての同盟者であったザガワ族を差別した。

ハブレ政権下では、政治的抑圧が横行し、反対派や政敵とみなされた人々は秘密警察によって次々と逮捕、拷問、処刑された。人権侵害は組織的かつ大規模に行われ、国際社会から強い非難を浴びた。アムネスティ・インターナショナルなどの人権団体は、ハブレ政権による拷問や超法規的殺人を記録し、その実態を告発した。

1978年には、リビアの侵攻によりチャド・リビア紛争が勃発した。この紛争は、リビアが領有権を主張するアオゾウ地帯を巡るものであった。リビア軍はチャド北部に進駐したが、フランスの軍事介入(エペルヴィエ作戦)により、1987年にリビア軍はチャド領土から撤退させられた。この紛争は、チャド国内の対立をさらに複雑化させるとともに、国家資源を著しく消耗させた。

ハブレ政権の独裁と人権侵害は、国内の反発を招き、元部下であったイドリス・デビ将軍によるクーデターを引き起こした。1990年、デビはハブレを打倒し、政権を掌握した。ハブレはセネガルへ亡命した。

ハブレ政権の時代は、チャドにとって暗黒の時代であった。政治的自由は完全に剥奪され、国民は恐怖政治の下で生活することを強いられた。この時期の人権問題に対する国際社会の反応は、冷戦下ということもあり限定的であったが、一部の国や人権団体はハブレ政権の残虐行為を非難し続けた。ハブレ訴追の試みは、2005年に彼がセネガルで自宅軟禁下に置かれることにつながり、2013年には、ハブレは統治中に犯した戦争犯罪で正式に起訴された。2016年5月、彼はレイプ、性的奴隷化、4万人の殺害命令を含む人権侵害で有罪となり、終身刑を宣告された。

2.3.3. デビ政権と第二次内戦 (1990年 - 2021年)

1990年、イドリス・デビはクーデターによってイッセン・ハブレ政権を打倒し、大統領に就任した。デビは反政府勢力との和解を試み、複数政党制を再導入した。1996年には国民投票により新憲法が承認され、同年の大統領選挙でデビは圧勝した。5年後の2001年にも再選を果たした。しかし、デビ政権下でも民主化は名目的なものにとどまり、実質的には彼の率いる愛国救済運動(MPS)による一党優位体制が続いた。デビ政権は権威主義的と評され、報道の自由や集会の自由はしばしば制限された。

2003年にはチャド南部で石油生産が開始され、国家財政に大きな影響を与えるようになった。石油収入は経済成長をもたらす一方で、富の分配を巡る汚職や不透明性が問題となり、社会経済格差を拡大させる要因ともなった。政府は石油収入の一定割合を貧困削減プログラムに充当することを国際社会に約束したが、その履行は十分ではなかった。

2003年以降、スーダン西部のダルフール地方で発生したダルフール紛争がチャド東部に波及し、多数の難民が流入するとともに、チャド国内の反政府勢力が再び活発化した。これにより第二次チャド内戦(2005年-2010年)が勃発し、国は再び不安定化した。チャド政府はスーダン政府が反政府勢力を支援していると非難し、両国関係は悪化した。反政府勢力は2006年と2008年に首都ンジャメナへの攻撃を試みたが、いずれも失敗に終わった。2010年1月15日にチャドとスーダンの間で調和回復のための協定が締結され、5年間にわたる戦争は終結した。関係修復により、スーダンにいたチャドの反政府勢力は帰国し、7年間閉鎖されていた両国間の国境が再開され、国境警備のための合同部隊が展開された。

2005年、デビは憲法を一方的に改正し、大統領の任期制限を撤廃した。これは市民社会や野党から強い反発を招いた。2006年の大統領選挙では野党がボイコットする中、デビは3選を果たした。

また、ナイジェリアを拠点とするイスラム過激派組織ボコ・ハラムの活動がチャド湖周辺地域に拡大し、チャド国内でもテロ事件が頻発するようになった。政府はボコ・ハラム掃討作戦を展開したが、治安の完全な回復には至らなかった。

デビ政権下での民主化の進展は限定的であり、人権状況も依然として深刻であった。汚職は構造的な問題として残り、社会的不平等も改善されなかった。2013年5月、チャドの治安部隊は、数ヶ月前から準備されていたイドリス・デビ大統領に対するクーデターを阻止した。チャドは、ボコ・ハラムやその他のイスラム過激派との戦いにおいて、西アフリカ連合の主要なパートナーの一つである。

2021年4月20日、チャド変革友愛戦線(FACT)による北部地域への侵攻後、前線での戦闘中にデビ大統領が殺害されたとチャド軍が発表した。

2.3.4. 軍事暫定政権 (2021年 - 現在)

2021年4月20日、イドリス・デビ大統領が反政府勢力「チャド変革友愛戦線(FACT)」との戦闘で死亡したことを受け、その息子であるマハマト・イドリス・デビ・イトゥノ将軍が率いる軍事評議会(CMT)が政権を掌握した。軍事評議会は憲法を停止し、国民議会を解散させ、マハマト・デビに大統領権限を付与し、国軍の最高指揮官に任命した。

軍事評議会は当初、18ヶ月間の移行期間を経て民政移管選挙を実施すると発表したが、国内外から強い懸念と批判が表明された。アフリカ連合(AU)は軍事政権による政権掌握を非難し、憲法秩序の早期回復を求めた。フランスやアメリカ合衆国などの主要国も、民政移管に向けた具体的なロードマップの提示と、包括的な国民対話の実施を要求した。

マハマト・デビ暫定大統領は、国民和解と民政移管を主要な政策目標として掲げ、反政府勢力との対話を進める姿勢を示した。しかし、FACTをはじめとする一部の反政府勢力は軍事評議会を認めず、武力闘争を継続する構えを見せた。国内では、民政移管の遅れや人権状況の悪化に対する抗議デモが散発的に発生し、治安部隊による弾圧も報告された。

2022年10月には、当初予定されていた移行期間がさらに2年間延長されることが決定され、民政移管の先行きは不透明な状況が続いている。人権状況については、表現の自由や集会の自由に対する制限が依然として厳しく、治安部隊による人権侵害も懸念されている。国内外の圧力が高まる中、軍事暫定政権は国民の信頼を回復し、持続可能な平和と民主主義を確立するという困難な課題に直面している。

2024年5月23日、争点のあった5月6日の大統領選挙の後、マハマト・イドリス・デビがチャド大統領として宣誓就任した。

3. 地理

チャドはアフリカ中央北部に位置する広大な内陸国であり、面積は128.40 万 km2である。北緯7度から24度、東経13度から24度の間に位置する。その地理的環境は多様で、北部の広大なサハラ砂漠、中央部の乾燥したサヘル地帯、南部の比較的湿潤なスーダン・サバンナ地帯に大別される。この地理的特徴が、チャドの気候、植生、さらには人々の生活様式や経済活動に大きな影響を与えている。

3.1. 地形

チャドの地形は、広大な盆地構造を特徴とする。この盆地は、北部と東部をエネディ高原とティベスティ山脈によって囲まれており、ティベスティ山脈にはチャドの最高峰であり、休火山であるエミクーシ山(標高3414 m)が存在する。国土の中央部にはチャド盆地が広がり、サヘル地帯を形成している。この地域は比較的平坦であるが、砂丘や岩石地帯も見られる。南部は、より肥沃なスーダン・サバンナ地帯であり、平原が広がっている。

国名の由来となったチャド湖は、かつて7000年前に33.00 万 km2もの広大な面積を占めていた巨大湖の残滓である。21世紀においては、その面積は1.78 万 km2に過ぎず、季節によって水位が大きく変動する。それでもなお、アフリカで2番目に大きな湿地帯である。チャド湖は、シャリ川やロゴーヌ川などの主要な河川が流れ込む終着点であり、地域の水資源として極めて重要であるが、近年の気候変動や過度の取水により、その面積は著しく縮小傾向にある。この縮小は、漁業や農業といった地域住民の生計手段に深刻な影響を与えているだけでなく、生態系の破壊や砂漠化の進行を加速させている。

3.2. 気候

チャドの気候は、国土の広大さと地理的な位置から、地域によって大きく異なる。年間を通じて、熱帯収束帯として知られる熱帯気象システムがチャドを南から北へと横断し、南部では5月から10月まで、サヘル地帯では6月から9月まで雨季をもたらす。この降水量の地域差が、3つの主要な地理的ゾーンとそれに対応する気候帯を生み出している。

国土の北部3分の1を占める地域は、サハラ砂漠気候(ケッペンの気候区分BW)に属する。この地帯の年間降水量は50 mm未満であり、植生はほとんど見られず、北回帰線の南側に点在するオアシスに自生するナツメヤシの林がわずかに存在するのみである。日中の気温は極めて高く、夜間は急激に低下するという日較差の大きさが特徴である。

チャド中央部のサヘル地帯は、ステップ気候(BS)に分類される。年間降水量は300 mmから600 mm程度で、雨季と乾季が明確に分かれる。植生はアカシアなどの棘のある低木が主体のステップであり、南部に向かうにつれて次第にスーダン・サバンナへと移行する。

南部のスーダン・サバンナ地帯は、サバナ気候(Aw)に属し、年間降水量は900 mmを超える。雨季にはまとまった雨が降り、草木が繁茂する。この地域は比較的農業に適しており、チャドの穀倉地帯となっている。

近年、チャドは気候変動の影響を強く受けており、特にサヘル地帯を中心に降水量の減少、旱魃の頻発、砂漠化の進行が深刻な問題となっている。これは農業生産や食糧安全保障に大きな打撃を与え、チャド湖の縮小にも繋がっている。

3.3. 主要地域

チャドの国土は、その地理的特徴に基づき、大きく3つの主要地域に区分される。これらの地域は、自然環境、生態系、そして人間活動においてそれぞれ異なる特徴を持つ。

- 北部サハラ砂漠地域: 国土の約半分を占めるこの地域は、広大な砂漠と岩石地帯から成り、ティベスティ山脈やエネディ高原といった山岳地帯も含む。気候は極度に乾燥し、年間降水量は極めて少ない。植生はオアシス周辺のナツメヤシなどに限られる。伝統的に、トゥアレグ族やトゥブ族といった遊牧民がラクダと共に移動しながら生活を営んできた。近年は、石油資源の探査や、観光(ただし政情不安により限定的)といった人間活動も見られるが、依然として人口密度は極めて低い。

- 中部サヘル地帯: サハラ砂漠の南縁に広がるこの地域は、ステップ気候で、短い雨季と長い乾季が特徴である。植生はアカシアなどの低木や草地が中心で、伝統的に半遊牧民による牛や羊、ヤギの放牧が行われてきた。首都ンジャメナもこの地域に位置し、政治・経済の中心地となっている。しかし、過放牧、薪炭材の伐採、そして気候変動による砂漠化の進行が深刻な問題であり、住民の生活を脅かしている。チャド湖もこの地帯にあり、その水位変動は地域全体の環境と経済に大きな影響を与える。

- 南部スーダン・サバンナ地域: 国土の南部に位置し、比較的降水量が多く、サバナ気候に属する。植生は丈の高い草や灌木が広がるサバンナで、河川沿いには森林も見られる。シャリ川やロゴーヌ川といった主要河川がこの地域を流れ、チャド湖へと注いでいる。肥沃な土壌に恵まれ、綿花、落花生、ソルガム、キビなどの農業が盛んに行われており、チャドの「穀倉地帯」とも言える。サラ族をはじめとする農耕民族が多く居住し、定住型の村落が形成されている。しかし、この地域も森林伐採や土壌浸食といった環境問題を抱えている。

これらの主要地域は、それぞれ独自の自然環境と人間社会の相互作用の歴史を持ち、チャドの多様性を形成している。

3.4. 野生生物

チャドの動植物相は、3つの気候帯に対応している。サハラ地域では、唯一の植物相はオアシスのナツメヤシ林である。ナツメヤシやアカシアの木はサヘル地域で生育する。南部、またはスーダン地帯は、放牧に適した広大な草原やプレーリーで構成されている。2002年時点で、国内には少なくとも134種の哺乳類、509種の鳥類(354種の留鳥と155種の渡り鳥)、そして1,600種以上の植物が生息していた。

ゾウ、ライオン、アフリカスイギュウ、カバ、サイ、キリン、アンテロープ、ヒョウ、チーター、ハイエナ、そして多くの種類のヘビがここで見られるが、ほとんどの大型肉食動物の個体数は20世紀初頭以来大幅に減少している。特に国の南部、ザクマ国立公園などの地域でのゾウの密猟は深刻な問題である。エネディ高原に生息する少数の生き残ったニシアフリカワニは、今日サハラ砂漠で知られる最後のコロニーの一つを代表している。

チャドの森林被覆率は総土地面積の約3%であり、2020年には431.30 万 haの森林に相当し、1990年の673.00 万 haから減少した。2020年には、自然再生林が429.30 万 haを、植林された森林が1.98 万 haを占めていた。2015年には、森林面積の100%が公有であると報告された。

チャドは2018年の森林景観完全性指数で平均スコア6.18/10を記録し、172カ国中83位にランクされた。広範な森林伐採により、アカシア、バオバブ、ナツメヤシ、ヤシの木などの樹木が失われた。これはまた、野生動物の自然生息地の喪失も引き起こしており、その主な理由の一つは、人間の居住地の増加による狩猟と家畜の飼育である。ライオン、ヒョウ、サイなどの動物の個体数は著しく減少している。

ザクマ国立公園(ZNP)、シニアカ・ミニア、南東チャドのアウク保護区の農民、農牧民、牧畜民の間の関係を改善し、持続可能な開発を促進するために、国際連合食糧農業機関(FAO)によって努力がなされてきた。国家的な保護活動の一環として、砂漠の進行を抑制するために120万本以上の木が植え替えられており、これはアラビアガムを生産するアカシアの木や果樹からの経済的収益を通じて地域経済にも貢献している。

密猟は国内で深刻な問題であり、特に利益の大きい象牙産業のためのゾウの密猟や、ザクマなどの国立公園でさえレンジャーの命を脅かすものである。ゾウはしばしば公園内やその周辺で組織的な密猟によって群れごと虐殺される。公園の人員が不足しており、多くの監視員が密猟者によって殺害されているという事実によって、この問題はさらに悪化している。2023年には、チャド中部、カメルーンとの国境近くにあるセナオウラ国立公園で、絶滅したと考えられていたライオンが約20年ぶりに確認された。

4. 政治

チャドの政治体制は、名目上は共和制であり、大統領を元首とする。しかし、独立以来、クーデターや内戦が頻発し、長期にわたる権威主義的な政権運営が続いてきた。民主主義制度は形式的には導入されているものの、その実質的な機能は限定的であり、人権侵害や汚職も深刻な課題となっている。

4.1. 統治機構

チャドの統治機構は、2023年12月に承認された新憲法に基づいている。それ以前は、2021年4月のイドリス・デビ大統領の死去に伴い軍事評議会が政権を掌握し、2018年憲法は事実上停止されていた。

新憲法下でも、行政権は依然として大統領に集中している。大統領は国民の直接選挙で選出され、国家元首であると同時に行政の最高責任者でもある。首相職は2018年憲法で一旦廃止されたが、軍事暫定政権下で復活し、新憲法下でも存続している。首相は大統領によって任命され、内閣を組織し、大統領の政策を実行する。

立法機関は一院制の国民議会である。国民議会議員は国民の直接選挙によって選出され、任期は4年と定められている。主な役割は法律の制定、予算の承認、政府の監督である。しかし、実際には大統領の意向が強く反映される傾向にある。

司法機関としては、最高裁判所が最上位の司法機関として位置づけられている。憲法評議会も存在し、法律や条約の合憲性を審査する権限を持つ。しかし、司法の独立性は十分に保障されておらず、大統領や行政機関からの影響を受けやすいと指摘されている。

全体として、チャドの統治機構は三権分立の原則を形式的には採用しているものの、実際には大統領に行政権が極度に集中しており、立法府や司法府のチェック機能は弱いと言わざるを得ない。この権力構造が、民主主義の発展や人権保障の遅れの要因の一つとなっている。

4.2. 主要政党及び選挙

チャドでは、1992年に複数政党制が導入されるまで、イドリス・デビ率いる愛国救済運動(MPS)が唯一の合法政党であった。その後、多数の政党が登録され活動しているが、MPSが長年にわたり圧倒的な政治力を保持してきた。

主要政党としては、まず与党である愛国救済運動(MPS)が挙げられる。MPSは1990年のクーデターで政権を掌握したイドリス・デビ元大統領の支持基盤であり、彼の長期政権を支えてきた。2021年のデビ元大統領死去後も、その息子であるマハマト・デビ暫定大統領の下で、引き続き政権の中核を担っている。

野党勢力は多数存在するものの、個々の政党の力は弱く、分裂傾向にある。比較的有力な野党としては、民主進歩連合(RDP)や共和国連邦運動(FAR)などが挙げられるが、MPSに対抗できるほどの勢力には至っていない。野党はしばしば選挙の不正を訴え、ボイコットを行うこともある。

チャドでは大統領選挙と国民議会選挙が定期的に実施されている。大統領選挙は国民の直接選挙で行われ、過去の選挙ではイドリス・デビ元大統領が圧倒的な得票率で勝利を重ねてきた。しかし、これらの選挙は国際的な選挙監視団から、不正や不公正、野党への圧力などが指摘されることが多かった。2024年5月に行われた大統領選挙では、マハマト・デビ暫定大統領が当選し、正式に大統領に就任した。この選挙も、一部野党からは正当性に疑問が呈されている。

国民議会選挙も実施されているが、こちらもMPSが常に過半数を大きく上回る議席を獲得してきた。

チャドにおける複数政党制は形式的には定着しているものの、実質的にはMPSによる一党優位体制が続いており、野党の活動は制約され、選挙の公正性にも課題が残る。これがチャドの民主主義の発展を妨げる大きな要因となっている。

4.3. 国内政治状況と課題

チャドの国内政治は、長年にわたるイドリス・デビ元大統領の長期政権とその後の軍事暫定政権によって特徴づけられてきた。この間、クーデターの試みや反政府勢力の活動が断続的に発生し、政治的不安定が常態化してきた。

民主主義の発展は依然として大きな課題である。複数政党制は導入されているものの、実質的な権力は一部のエリート層に集中し、野党の活動は厳しく制限されている。選挙の公正性に対する疑念も根強く、国民の政治参加は限定的である。

人権状況も深刻であり、アムネスティ・インターナショナルやヒューマン・ライツ・ウォッチなどの国際人権団体は、治安部隊による恣意的な逮捕、拷問、超法規的殺人、表現の自由や集会の自由の抑圧などを継続的に報告している。特に、反政府勢力や政治的反対派とみなされた人々に対する弾圧は厳しい。司法制度も十分に機能しておらず、人権侵害の責任者が処罰されることは稀である。

汚職問題はチャドの政治・経済システムに深く根付いており、国の発展を妨げる大きな要因となっている。トランスペアレンシー・インターナショナルによる腐敗認識指数では、チャドは常に世界で最も腐敗した国の一つとしてランク付けされている。石油収入などの国家資源が一部の権力者によって不正に流用され、国民生活の向上に十分活用されていないと批判されている。

貧困や格差も深刻な国家的課題である。国民の大多数は依然として貧困ライン以下での生活を余儀なくされており、特に地方部では基礎的な社会サービスへのアクセスも限られている。石油資源からの収益も、国民全体に均等に分配されているとは言えず、都市部と地方部、あるいは特定の民族集団間の経済格差は拡大する傾向にある。

これらに加え、北部のリビア国境地帯やチャド湖周辺地域では、イスラム過激派組織(ボコ・ハラムなど)や武装勢力の活動が治安を脅かしており、政府はこれらの勢力への対応にも追われている。スーダンのダルフール紛争の影響による難民の流入も、東部地域の社会経済状況を圧迫している。

これらの国内政治状況と課題は相互に関連しており、チャドの持続可能な平和と発展のためには、民主主義の確立、人権尊重、法の支配の強化、汚職の撲滅、そして貧困と格差の是正に向けた包括的な取り組みが不可欠である。

4.4. 行政区画

チャドの地方行政システムは、2002年の地方分権化プロセスの一環として再編され、それまでの14県(Préfecture)が廃止され、新たに州(Région)が最上位の行政区画として導入された。2012年以降、チャドは23の州に分けられている。

各州は、大統領によって任命される知事(Gouverneur)によって行政が執り行われる。州の下には県(Département)が置かれ、全国で61の県が存在する。各県は県知事(Préfet)によって管理される。県はさらに郡(Sous-préfecture)に細分化され、全国に200の郡が存在する。郡は、446のカントン(Canton)で構成されている。

カントンは伝統的な地域社会の単位であり、将来的には「地方共同体」(communautés rurales)に置き換えられる予定であるが、そのための法的・規制的枠組みはまだ完全には整備されていない。

憲法は、地方分権政府が地域住民自身の発展に積極的な役割を果たすことを義務付けている。この目的のため、憲法は各行政区画が選挙で選ばれた地方議会によって統治されることを宣言しているが、地方選挙は実施されておらず、2005年に予定されていた共同体選挙は繰り返し延期されてきた。

地方行政システムは、中央政府の政策を地方レベルで実施し、公共サービスを提供するとともに、地域の開発を促進する役割を担うことが期待されている。しかし、実際には、中央集権的な傾向が強く、地方の自治権は限定的である。また、地方行政機関の人員や予算も不足しており、十分な行政サービスを提供できていないのが現状である。

| No. | 州 | 人口 (2009年) | 人口 (2023年7月1日推定) | 推定面積 (km2) | 州都 | 県 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | バタ | 527,031 | 797,469 | 9.15 万 km2 | アティ | 東バタ、西バタ、フィトリ |

| 22 | シャリ=バギルミ | 621,785 | 999,245 | 4.75 万 km2 | マッセニャ | バギルミ、シャリ、ルグ・シャリ |

| 23 | ハジェール=ラミス | 562,957 | 813,409 | 3.05 万 km2 | マッサコリ | ダババ、ダガナ、ハラゼ・アル・ビアール |

| 5 | ワディ・フィラ | 494,933 | 798,506 | 5.45 万 km2 | ビルティネ | ビルティネ、ダル・タマ、コベ |

| 2 | バール・エル=ガゼル | 260,865 | 439,369 | 5.10 万 km2 | ムソッロ | 北バール・エル=ガゼル、南バール・エル=ガゼル |

| 3 | ボルク | 97,241 | 197,875 | 27.00 万 km2 | ファヤ・ラルジョー | ボルク、ボルク・ヤラ |

| 8 | 東エネディ | 173,606 | 284,121 | 8.25 万 km2 | アムジャラス | アムジャラス、ワディ・ハワール |

| 12 | 西エネディ | 59,744 | 118,470 | 12.75 万 km2 | ファダ | ファダ、ムルチャ |

| 9 | ゲラ | 553,795 | 846,732 | 6.20 万 km2 | モンゴ | アブトユール、バール・シニャカ、ゲラ、マンガルム |

| 13 | カネム | 354,603 | 548,839 | 7.20 万 km2 | マオ | カネム、北カネム、ワディ・ビサム |

| 14 | ラク | 451,369 | 727,853 | 2.15 万 km2 | ボル | マムディ、ワイ |

| 11 | ロゴン・オクシデンタル | 683,293 | 1,036,889 | 8915 km2 | ムンドゥ | ドジェ、ゲニ、ラク・ウェイ、ングコソ |

| 7 | ロゴン・オリエンタル | 796,453 | 1,239,745 | 2.38 万 km2 | ドバ | ラ・ニャ、ラ・ニャ・ペンデ、ラ・ペンデ、東クフ、西クフ、モン・ド・ラム |

| 15 | マンドゥル | 637,086 | 966,911 | 1.75 万 km2 | クムラ | バール・サラ、西マンドゥル、東マンドゥル |

| 6 | マヨ・ケッビ東 | 769,198 | 1,179,260 | 1.85 万 km2 | ボンゴル | カッビア、マヨ・ボネイ、マヨ・レミエ、モン・ディリ |

| 10 | マヨ・ケッビ西 | 569,087 | 892,479 | 1.25 万 km2 | パラ | ラク・レレ、マヨ・ダラー |

| 19 | モワイヤン・シャリ | 598,284 | 921,626 | 4.05 万 km2 | サール | バール・コー、グランド・シド、ラク・イロ |

| 4 | ワダイ | 731,679 | 1,141,212 | 3.00 万 km2 | アベシェ | アブディ、アスーンガ、ワラ |

| 17 | サラマト | 308,605 | 495,974 | 6.90 万 km2 | アム・ティマン | アブデイア、バール・アズム、ハラゼ・マングェニュ |

| 18 | シラ | 289,776 | 598,433 | 3.60 万 km2 | ゴス・ベイダ | ジュルフ・アル・アハマル、キミティ |

| 20 | タンジレ | 682,817 | 1,015,440 | 1.75 万 km2 | ライ | 東タンジレ、西タンジレ |

| 21 | ティベスティ | 21,970 | 47,848 | 13.00 万 km2 | バルダイ | 東ティベスティ、西ティベスティ |

| 16 | ンジャメナ (首都) | 993,492 | 1,412,377 | 498 km2 | ンジャメナ | 10 arrondissements(区) |

5. 対外関係

チャドの外交政策は、地域の安定、特に隣接する紛争地帯からの影響の波及阻止、そして国際的な経済・軍事支援の確保を基本方針としている。歴史的経緯から旧宗主国フランスとの関係が深いが、近年はアメリカ合衆国や中華人民共和国との関係も強化している。また、アフリカ連合(AU)や中部アフリカ諸国経済共同体(ECCAS)などの地域機関における活動も活発である。しかし、国内の政情不安や人権問題は、対外関係においても時折緊張をもたらす要因となっている。

5.1. 周辺国との関係

チャドは6つの国と国境を接しており、これらの周辺国との関係はチャドの安全保障と経済にとって極めて重要である。

- リビア: 北に接するリビアとは、かつてアオゾウ地帯の領有権を巡り深刻な軍事紛争(チャド・リビア紛争)を経験した。1994年の国際司法裁判所の判決によりアオゾウ地帯はチャド領と確定し、その後両国関係は改善に向かった。しかし、リビア国内の不安定化は、武器の流入や武装勢力の越境活動を通じてチャドの治安に影響を与えている。

- スーダン: 東に接するスーダンとは、ダルフール紛争を巡り長らく緊張関係にあった。チャドはスーダン政府がチャドの反政府勢力を支援していると非難し、スーダンもまたチャドがダルフールの反政府勢力を支援していると非難し合った。2010年に関係正常化合意が結ばれたが、国境地帯の治安は依然として不安定である。スーダンからの難民流入もチャド東部の大きな負担となっている。

- 中央アフリカ共和国: 南に接する中央アフリカ共和国とは、歴史的に相互に内政干渉を行ってきた経緯がある。チャドは中央アフリカの政変にしばしば関与し、その影響力を行使してきた。中央アフリカの国内紛争は、チャドへの難民流入や国境地帯の治安悪化を引き起こしている。

- カメルーン: 南西に接するカメルーンは、チャドにとって経済的に極めて重要な国である。チャドの主要な輸出品である石油は、カメルーンのクリビ港に至るパイプラインを通じて輸出されており、カメルーンはチャドの貿易における主要な通過国となっている。両国関係は概ね良好である。

- ナイジェリア: 南西に接するナイジェリアとは、チャド湖を共有しており、国境問題やチャド湖の水資源管理、そしてイスラム過激派組織ボコ・ハラムの脅威への対応において協力関係にある。ボコ・ハラムの活動は両国にとって共通の安全保障上の課題であり、多国籍合同タスクフォース(MNJTF)の枠組みで共同作戦を実施している。

- ニジェール: 西に接するニジェールとも、ボコ・ハラム対策やサヘル地域の安全保障問題で協力関係にある。両国はG5サヘルなどの地域安全保障の枠組みに参加している。

これらの周辺国との関係は、国境管理、難民問題、地域紛争への対応、経済協力など多岐にわたる。地域協力の枠組みとしては、中部アフリカ諸国経済共同体(ECCAS)、チャド湖流域委員会(LCBC)、G5サヘルなどがあり、これらの機関を通じて地域的な課題解決に取り組んでいる。アラブ首長国連邦からの対外援助は、2023年8月3日にチャドの都市アムジャラスで開始された。アラブ首長国連邦は、チャドの人々への支援を提供し、アラブ首長国連邦の人道機関を通じてチャドにいるスーダン難民への人道支援および救援活動を提供する取り組みを支援するための継続的な努力を行っている。

5.2. 主要国との関係

チャドは、旧宗主国であるフランスとの間に、独立後も政治、経済、軍事の各分野で緊密な関係を維持してきた。フランスはチャドにとって最大の援助国の一つであり、軍事的にも重要なパートナーである。フランス軍はチャド国内に基地を置き、チャド軍の訓練支援や、反政府勢力やテロ組織との戦闘においてチャド政府を支援してきた。しかし、2024年にチャドはフランスとの軍事協力協定を終了し、2025年にはフランス軍はチャドにおける最後の基地をチャド軍に引き渡し、1960年以来の駐留を終えた。

アメリカ合衆国もまた、チャドにとって重要なパートナーである。特に、サヘル地域におけるテロ対策において、アメリカはチャドを戦略的拠点と位置づけ、軍事支援や情報共有を行っている。エクソンモービルなどのアメリカ企業がチャドの石油開発に参画しており、経済的な結びつきも存在する。

中華人民共和国は、近年アフリカ全体で影響力を増しており、チャドとの関係も急速に深化している。中国はチャドにおけるインフラ整備(道路、鉄道、通信など)や石油開発への投資を積極的に行っており、経済的な存在感を高めている。2006年にチャドが台湾(中華民国)と断交し、中国と国交を回復したことは、この関係強化の象徴的な出来事である。

これらの主要大国との関係は、チャドにとって安全保障上の支援、経済開発のための投資や援助を得る上で不可欠であるが、同時に各国間の利害関係のバランスを取るという外交的課題も抱えている。

5.3. 日本との関係

日本とチャドは1960年8月11日のチャド独立と同時に外交関係を樹立した。長らく実館は設置されていなかったが、2005年12月にンジャメナに駐チャド日本国大使館(兼勤駐在官事務所格)が開設された。一方、チャドは駐日大使館を設置しておらず、駐中国チャド大使館が日本を兼轄している。

政治的には、両国間のハイレベルな要人往来は限定的である。経済関係も、日本の対チャド貿易額は僅少であり、直接投資も目立ったものはない。

日本の対チャド支援は、主に無償資金協力や技術協力を通じて行われている。具体的には、食糧援助、基礎教育施設の整備、水供給システムの改善、感染症対策(ポリオ、マラリアなど)、農業開発支援など、人道支援や基礎生活分野の改善に重点が置かれている。また、国際機関を通じた支援も行われている。

文化交流も活発とは言えないが、日本のNGOがチャドで活動を行ったり、チャドからの留学生や研修員を日本が受け入れたりするなどの交流が見られる。

今後の関係発展の展望としては、チャドの平和と安定が日本からの投資や経済協力の前提となる。チャドが抱える貧困、紛争、テロリズムといった課題の解決に向けた日本の国際貢献が期待される。また、チャドの石油資源や鉱物資源に対する関心が高まれば、経済関係が深化する可能性もある。地球規模課題(気候変動、感染症対策など)における協力も、今後の両国関係の重要な柱となり得る。

6. 軍事

チャド国軍(Forces Armées Nationales Tchadiennes, FANT)は、陸軍、空軍、そして国家憲兵隊(Gendarmerie Nationale)から構成される。また、国家・遊牧民警備隊(Garde Nationale et Nomade du Tchad, GNNT)も治安維持の一翼を担う。

2024年時点で、チャドの現役兵力は約33,250人と推定されており、その内訳は陸軍が27,500人、空軍が350人、国家機関保安総局(DGSSIE)が5,400人である。また、国家憲兵隊には4,500人、国家・遊牧民警備隊には7,400人が所属している。陸軍は7つの軍管区と12個大隊(機甲1、歩兵7、砲兵1、後方支援3)に編成されている。

チャドは、地域のイスラム過激派グループと戦うために結成されたG5サヘルおよび多国籍合同任務部隊(MNJTF)のメンバーであり、解散前のマリにおけるMINUSMAミッションにも部隊を派遣していた。ミッション最終年の2023年には、1,449人のチャド兵士が展開していた。フランスは長年、チャド軍の訓練を含むチャドの主要な安全保障パートナーであったが、チャドは2024年にフランスとの軍事協力協定を終了した。

国防予算は、CIAワールドファクトブックによると2006年時点でGDPの4.2%と推定されていた。当時のGDP(70.95 億 USD)を考慮すると、軍事支出は約3.00 億 USDと推定された。しかし、この推定値はチャド内戦(2005年-2010年)終結後、2011年には世界銀行の推定でGDPの2.0%まで低下した。

チャド軍は、長年にわたる内戦や周辺国との紛争、国内の反政府勢力との戦闘を経験しており、実戦経験は豊富である。特に、サヘル地域におけるテロとの戦いにおいては、その戦闘能力が高く評価され、地域の安全保障において重要な役割を担ってきた。しかし、装備の近代化の遅れ、兵士の待遇(給与、医療など)の低さ、兵站能力の脆弱さなどが課題として指摘されている。また、軍内部における民族バランスの問題や、政治への過度な関与も、民主化を進める上での懸念材料となっている。国際的なPKO活動への参加は、チャド軍の能力向上や国際社会との連携強化に貢献している一方で、国内の治安維持との両立が求められる。

7. 経済

チャド経済は、長年にわたる政治的不安定、内戦、地理的制約(内陸国であること)、インフラの未整備、そして高い汚職レベルにより、依然として脆弱な状態にある。国民の大多数は貧困ライン以下での生活を強いられており、人間開発指数(HDI)では常に世界最下位レベルに位置付けられている。2003年以降、石油生産が開始され、国家財政の主要な収入源となったが、その恩恵は国民全体には十分に行き渡っておらず、経済構造の多角化も進んでいない。

7.1. 主要産業

チャド経済を構成する主要産業は、2003年以降経済の柱となった石油産業と、依然として多くの国民の生計を支える農業および畜産業である。鉱業も潜在的な可能性を秘めているが、本格的な開発には至っていない。

7.1.1. 石油産業

2003年に生産が開始された石油は、現在チャド経済の最大の柱となっている。南部のドバ油田などが主要な産出地であり、生産された原油はチャド・カメルーンパイプラインを通じてカメルーンのクリビ港から輸出される。石油輸出は国家歳入の大部分を占め、GDPにも大きく貢献している。しかし、石油収入の管理と分配における透明性の欠如や汚職が深刻な問題となっており、国民生活の向上や他産業の育成に十分活用されているとは言い難い。また、国際的な原油価格の変動がチャド経済に直接的な影響を与えるため、経済の不安定要因ともなっている。石油開発に伴う環境破壊や、地域住民への利益還元が不十分であるとの批判も存在する。

7.1.2. 農業及び畜産業

農業と畜産業は、依然としてチャド国民の大多数(約80%)の生計を支える重要な産業である。

農業では、南部の比較的降雨量の多いスーダン・サバンナ地帯で、綿花、落花生、ソルガム、キビ、米などが栽培されている。特に綿花は、石油生産開始以前はチャド最大の輸出品目であり、現在でも重要な換金作物である。しかし、天水農業への依存度が高く、気候変動による旱魃や不規則な降雨は農業生産に大きな打撃を与えている。伝統的な農法が主流であり、生産性は低い。食糧安全保障も大きな課題であり、しばしば食糧不足が発生する。政府は農業の近代化や灌漑施設の整備などを進めようとしているが、資金不足や技術的な困難に直面している。

畜産業は、主に中部のサヘル地帯や北部の乾燥地帯で行われており、牛、羊、ヤギ、ラクダなどが飼育されている。伝統的な遊牧が中心であり、家畜は食肉や皮革の供給源であるとともに、重要な輸出産品でもある。しかし、過放牧による砂漠化の進行、家畜の病気、水資源の不足などが課題となっている。

農業・畜産業は、気候変動への適応、生産性の向上、市場アクセスの改善、そして持続可能な土地利用の推進が今後の発展に向けた重要な課題である。

7.2. 貿易及び投資

チャドの貿易は、輸出入ともに特定品目に偏っている。

主要な輸出品目は原油であり、輸出総額の大部分を占める。次いで、家畜(牛、羊、ヤギ)、綿花、アラビアガムなどが続く。

主要な輸入品目は、機械類、輸送機器、工業製品、食料品、医薬品などである。

主要な貿易相手国は、輸出では原油の主要購入国であるアメリカ合衆国、中華人民共和国、ヨーロッパ諸国などである。輸入では、旧宗主国であるフランスのほか、カメルーン、ナイジェリアなどの近隣諸国、そして中国からの輸入が増加している。

外国からの直接投資(FDI)は、主に石油部門に集中している。石油開発にはエクソンモービル(アメリカ)、ペトロナス(マレーシア)、シェブロン(アメリカ)などの国際石油資本が参画してきた。しかし、石油以外の分野への投資は依然として低調である。

チャドの投資環境は、政治的不安定、法制度の未整備、汚職の蔓延、インフラの脆弱さ、国内市場の小ささなど、多くのリスク要因を抱えている。政府は外国投資誘致のための政策を打ち出しているものの、その効果は限定的である。貿易赤字も慢性化しており、対外的な経済的脆弱性が高い。

7.3. 経済問題と展望

チャドは、長年にわたり深刻な経済的困難に直面しており、その解決は容易ではない。

主要な経済問題としては、まず第一に慢性的な貧困が挙げられる。国民の大多数が貧困ライン以下で生活しており、特に地方部ではその状況が深刻である。高い失業率、特に若年層の失業は社会不安の要因ともなっている。

第二に、脆弱な社会基盤である。道路、電力、通信などのインフラが未整備であることは、経済活動の大きな制約となっている。

第三に、過度な対外依存である。経済は石油輸出と外国からの援助に大きく依存しており、国際市況や援助国の意向に左右されやすい不安定な構造となっている。

第四に、気候変動による農業への打撃である。旱魃や不規則な降雨は、主要産業である農業と畜産業に深刻な影響を与え、食糧不安を引き起こしている。チャド湖の縮小も、漁業や周辺地域の農業に打撃を与えている。

これらの問題に加え、汚職の蔓延、非効率な行政、人材育成の遅れなども経済発展を妨げる要因となっている。

今後の経済展望については、石油資源の持続可能な管理と収益の公正な分配、農業生産性の向上と多角化、インフラ整備、人的資本への投資、そしてガバナンスの改善が不可欠である。国際社会との連携を強化し、外国からの投資を誘致することも重要であるが、そのためには国内の平和と安定、法制度の整備、汚職の撲滅が前提となる。持続可能な経済成長を達成し、国民生活を向上させるためには、これらの課題に対する長期的かつ包括的な取り組みが求められる。

7.4. 社会基盤

チャドの社会基盤は、長年の内戦や政情不安、そして資金不足により、依然として非常に脆弱な状態にある。これは国民生活の質の向上や経済発展の大きな妨げとなっている。

- 交通網:

- 道路: 国内の道路網は未整備であり、舗装率は極めて低い。主要都市間を結ぶ幹線道路でさえ、雨季には通行不能になる区間が多い。地方部では未舗装路がほとんどであり、物資の輸送や人々の移動に大きな支障をきたしている。

- 鉄道: 2011年まで国内に鉄道は存在しなかった。首都ンジャメナからスーダン国境およびカメルーンの港湾都市ドゥアラへの鉄道建設計画が進められ、2016年に一部着工されたが、その後の進捗は遅れている。鉄道網の欠如は、内陸国であるチャドの輸送コストを増大させる要因となっている。

- 空港: 首都ンジャメナにはンジャメナ国際空港があり、パリやアフリカの主要都市への定期便が就航している。国内にもいくつかの地方空港が存在するが、その設備は限定的である。空路は、広大な国土を持つチャドにとって重要な交通手段であるが、運賃が高く、一般国民の利用は限られている。

- 河川交通: チャド湖とンジャメナ間は通年航行可能であり、雨季にはシャリ川でンジャメナからサールまで、ロゴーヌ川でムンドゥまで航行が可能となる。しかし、乾季には水位が低下し、航行が困難になる場合がある。

- エネルギー供給:

電力供給は極めて不安定であり、供給範囲も首都ンジャメナの一部などごく限られた地域にとどまっている。国営のチャド水・電力公社(STEE)による発電量は需要を全く満たせておらず、計画停電が頻繁に発生する。国民の大多数は、薪や木炭、動物の糞といったバイオマス燃料を主要なエネルギー源としており、これが森林伐採や健康被害を引き起こしている。石油生産国であるにもかかわらず、国内のエネルギーインフラは未発達である。

- 情報通信技術(ICT):

固定電話の普及率は極めて低く、携帯電話の普及が急速に進んでいる。しかし、通信料金は依然として高額であり、インターネットの普及率も低い。通信インフラは都市部に集中しており、地方部ではアクセスが困難な場合が多い。政府はICT分野の発展を掲げているが、資金不足や技術的な課題に直面している。世界経済フォーラムのネットワーク準備指数(NRI)では常に最下位レベルに位置付けられている。

これらの社会基盤の脆弱性は、チャドの経済発展を阻害し、国民の生活水準の向上を妨げる大きな要因となっている。インフラ整備には巨額の投資が必要であるが、国の財政状況や政情不安がその進展を困難にしている。

8. 社会

チャド社会は、多様な民族構成、言語、宗教を特徴とする一方で、貧困、教育・医療水準の低さ、深刻な人権問題など、多くの課題を抱えている。これらの社会的特徴は、チャドの歴史的経緯や地理的条件、そして長年にわたる政治的不安定と深く結びついている。

8.1. 人口

チャドの総人口は、2015年の国家統計局の予測によると約1,367万人であり、その後も高い増加率を維持している。2017年半ばには1,577万5,400人と評価され、そのうち150万人強が首都ンジャメナに居住していた。

人口構成は非常に若く、約47%が15歳未満である。出生率は1,000人あたり42.35人と高く、死亡率も16.69人と高い水準にある。平均寿命は約52歳と、世界的に見ても低い。

人口分布は非常に不均等である。サハラ砂漠が広がる北部のボルク=エネディ=ティベスティ州では人口密度が1平方キロメートルあたり0.1人 (0.1人/km2) 程度であるのに対し、南西部のロゴン・オクシデンタル州では1平方キロメートルあたり52.4人 (52.4人/km2) に達する。首都ンジャメナではさらに人口密度が高い。国土の南部の5分の1の地域に人口の約半分が集中しており、最も人口が密集した地域となっている。

都市化も進行しており、特に首都ンジャメナへの人口集中が著しい。ンジャメナの人口の多くは商業に従事している。その他の主要都市としては、サール、ムンドゥ、アベシェ、ドバなどがあるが、これらはンジャメナに比べて規模は小さいものの、人口および経済活動において急速に成長している。

2003年以降、スーダンのダルフール紛争から逃れてきた23万人のスーダン難民がチャド東部に流入した。東部での内戦により避難した17万2,600人のチャド人と共に、これは同地域のコミュニティ間の緊張を高めている。高い人口増加率は、食糧、水、医療、教育などの資源に対する圧力を高め、持続可能な開発を困難にしている。

8.2. 民族

チャドは200以上の異なる民族集団から構成される多民族国家であり、この多様性がチャド社会の複雑な特徴を形成している。各民族は独自の言語、文化、伝統を持ち、地理的にも特定の地域に集住する傾向がある。

主要な民族集団としては、まず南部に居住するサラ族が挙げられ、人口の約27.7%(1993年国勢調査)を占める最大の民族である。サラ族は主に農耕に従事し、キリスト教徒や伝統宗教の信者が多い。植民地時代から独立初期にかけて政治的・経済的に比較的優位な立場にあった。

次に、アラブ系諸族が人口の約12.3%(同)を占める。彼らは主に中部から東部のサヘル地帯に居住し、牧畜(特に牛やラクダ)を営む半遊牧民が多い。イスラム教徒が大多数である。

北部のサハラ砂漠地帯には、トゥブ族(ダザ人やテダ人を含む)が居住する。彼らは伝統的に遊牧生活を送り、イスラム教徒である。

東部にはザガワ族が主に居住し、イドリス・デビ元大統領の出身民族であることから、デビ政権下で政治的影響力を増した。

その他にも、カネムブ族(チャド湖周辺)、マバ族(ワダイ地方)、ムンダン族(南部)、ハウサ族やフルベ族(フラニ族)など、多数の民族集団が存在する。

これらの民族間の関係は、歴史的に協力と対立を繰り返してきた。植民地時代の分割統治政策や、独立後の特定の民族集団による権力独占は、民族間の不信感や対立を助長し、内戦の要因の一つともなってきた。現代においても、土地や水資源を巡る争い、政治的代表権を巡る対立などが、民族間の緊張を引き起こすことがある。チャドの平和と安定のためには、各民族の権利を尊重し、包摂的な社会を構築することが不可欠である。

8.3. 言語

チャドの公用語はフランス語とアラビア語である。これは、歴史的にフランスの植民地であったこと、そしてアラブ世界との繋がりが深いことによる。

フランス語は、行政、教育、メディアなどの公的な場面で広く使用されている。特に高等教育や都市部エリート層の間では主要なコミュニケーション手段となっている。

アラビア語もまた公用語であり、特にイスラム教徒のコミュニティでは宗教的・文化的に重要な役割を果たしている。チャドで話されるアラビア語は、正則アラビア語とは異なるチャド・アラビア語(またはトゥルク語とも呼ばれる)であり、国内の異なる民族集団間のリンガ・フランカ(共通語)として広く普及している。チャド・アラビア語は、商業活動や日常会話において重要な役割を果たしている。

これら公用語の他に、チャド国内では120以上とも言われる多数の地域言語(部族語)が話されている。これらの地域言語は、各民族集団のアイデンティティと文化を反映しており、日常生活において重要な役割を担っている。主要な地域言語としては、南部のサラ諸語(ンガムバイ語など)、ムンダン語、北部のトゥブ諸語(テダガ語、ダザガ語など)、チャド湖周辺のカヌリ語、中部のカネムブ語、東部のマバ語などがある。

政府は公用語の普及に努めているが、多くの国民、特に地方部では地域言語が主要なコミュニケーション手段となっている。識字率の低さもあり、公用語の習得は必ずしも容易ではない。言語の多様性はチャド文化の豊かさを示す一方で、教育や行政サービスの提供において課題となることもある。

8.4. 宗教

チャドは宗教的に多様な国である。2010年のピュー研究所の調査を含む様々な推定によると、人口の52~58%がイスラム教徒、39~44%がキリスト教徒であり、22%がカトリック教徒、さらに17%がプロテスタントであった。2012年のピュー研究所の調査によると、チャドのイスラム教徒の48%がスンニ派、21%がシーア派、4%がアフマディーヤ派、23%が無宗派のイスラム教徒であると公言している。イスラム教は多様な形で表現されており、例えば、チャドのイスラム教徒の55%がスーフィズムのタリーカ(教団)に属している。その最も一般的な表現はティジャニーヤ教団であり、チャドのイスラム教徒の35%がこれに従っており、一部現地の伝統的アフリカ宗教の要素を取り込んでいる。2020年、宗教データアーカイブ協会(ARDA)は、チャドのイスラム教徒の大多数がスーフィズムのティジャニーヤ同胞団に属するスンニ派であると推定した。国内のイスラム教徒の少数派(5~10%)は、より原理主義的な慣行を持っており、場合によってはサウジアラビア志向のサラフィ運動と関連している可能性がある。

ローマカトリックは国内で最大のキリスト教宗派である。ナイジェリアに拠点を置く「ウィナーズ・チャペル」を含むほとんどのプロテスタントは、様々な福音派キリスト教グループに所属している。バハイ教とエホバの証人の宗教コミュニティのメンバーも国内に存在する。両方の信仰は1960年の独立後に導入されたため、国内では「新しい」宗教と見なされている。

人口のごく一部は、引き続き伝統的な土着信仰を実践している。アニミズムには、表現が非常に特異的な様々な祖先崇拝や場所志向の宗教が含まれる。キリスト教はフランスとアメリカの宣教師と共にチャドに伝わった。チャドのイスラム教と同様に、キリスト教もキリスト教以前の宗教的信念の側面を習合している。

イスラム教徒は主にチャド北部と東部に集中しており、アニミズム信者とキリスト教徒は主にチャド南部とゲラ州に住んでいる。多くのイスラム教徒もチャド南部に居住しているが、北部におけるキリスト教徒の存在はごくわずかである。憲法は世俗国家を規定し、宗教の自由を保障している。異なる宗教コミュニティは一般的に問題なく共存している。

チャドには、キリスト教とイスラム教の両方のグループを代表する外国人宣教師がいる。主にスーダン、サウジアラビア、パキスタンからの巡回イスラム教説教師も訪れる。サウジアラビアの資金提供は、一般的に社会・教育プロジェクトや広範なモスク建設を支援している。

8.5. 教育

チャドの教育制度は、多くの課題に直面している。国の広大な面積と人口の分散、そして一部の親が子供を学校に通わせることに消極的であることが、教育普及の大きな障害となっている。就学は義務化されているものの、男子の小学校就学率は約68%にとどまり、人口の半数以上が非識字者である。高等教育はンジャメナ大学などで提供されている。識字率は33%と、サハラ以南アフリカで最も低い国の一つである。

2013年、アメリカ合衆国労働省の「チャドにおける最悪の形態の児童労働に関する調査結果」は、5歳から14歳の子供の就学率が39%と低いことを報告した。これは児童労働の問題とも関連しており、同報告書は5歳から14歳の子供の53%が働いており、7歳から14歳の子供の30%が学業と労働を両立させていると述べている。より最近の労働省の報告書では、牛追い(牧畜)が未成年の子供を雇用する主要な農業活動として挙げられている。

教育へのアクセスにおける地域格差も大きく、都市部と地方部、あるいは北部と南部で就学率や教育の質に大きな違いが見られる。ジェンダー格差も深刻で、特に女子の就学率は男子に比べて低い。早婚や家事労働が女子の教育機会を奪う要因となっている。

教育の質の問題も指摘されている。教員の不足や質の低さ、教材の不足、教室の過密状態などが学習環境を悪化させている。政府は教育予算を増やす努力をしているものの、国の財政状況は厳しく、十分な投資が行われているとは言えない。

政府の教育政策は、初等教育の普及、識字率の向上、教員養成の強化、教育の質の改善などを目指している。しかし、これらの政策を実行するためには、資金、人材、そして社会全体の意識改革が必要であり、道のりは依然として険しい。

8.6. 保健

チャドの保健医療システムは、世界で最も脆弱なものの一つであり、国民の健康状態は極めて劣悪である。

主要な保健指標を見ると、平均寿命は非常に短く(2014年時点で約52歳)、乳幼児死亡率(5歳未満児死亡率)も依然として高い水準にある。妊産婦死亡率も世界で最も高い国の一つである。

医療サービスへのアクセスは著しく制限されている。特に地方部では、医療施設や医療従事者が極端に不足しており、多くの住民が必要な医療を受けられずにいる。都市部でも、医療施設の質は低く、医薬品や医療機器の不足も深刻である。

マラリア、呼吸器感染症、下痢症といった感染症が依然として主要な死因となっている。HIV/AIDSの罹患率はサハラ以南アフリカの平均よりは低いものの、依然として公衆衛生上の課題である。ポリオ、麻疹、髄膜炎といった予防可能な感染症も、予防接種率の低さから時折流行が見られる。

公衆衛生システムは、資金不足、人材不足、インフラの未整備など、多くの問題を抱えている。安全な水へのアクセスや適切な衛生施設の普及も遅れており、これが感染症の蔓延を助長している。

政府や国際機関、NGOは、保健医療システムの改善に向けて様々な取り組みを行っている。具体的には、医療従事者の育成、医療施設の整備、医薬品供給システムの強化、予防接種キャンペーンの実施、母子保健サービスの向上などである。しかし、国の広大さ、インフラの脆弱さ、そして政情不安がこれらの取り組みを困難にしている。国民の健康水準を向上させるためには、保健医療分野への持続的な投資と、貧困削減、教育改善、水・衛生環境の整備といった分野との連携が不可欠である。

8.7. 人権

チャドにおける人権状況は、長年にわたり国際社会から深刻な懸念が表明されている。政府による市民的・政治的権利の抑圧、司法制度の機能不全、そして社会経済的権利の未保障が常態化している。

市民的・政治的権利: 表現の自由、報道の自由、集会の自由は法律で保障されているものの、実際には政府によって厳しく制限されている。政府に批判的なジャーナリスト、人権活動家、野党関係者に対する脅迫、嫌がらせ、恣意的な逮捕・拘束が頻繁に報告されている。平和的なデモに対しても、治安部隊が過剰な実力行使を行うことがある。

恣意的な逮捕・拘束、拷問: 治安部隊による恣意的な逮捕や超法規的な拘束が後を絶たない。拘束された人々は、弁護士との接見や公正な裁判を受ける権利をしばしば否定され、劣悪な環境下で長期間拘留されることがある。拷問やその他の非人道的な扱いの報告も絶えない。

司法制度の機能不全: 司法の独立性は名目的なものにとどまり、行政からの強い影響下にある。裁判官や検察官の不足、汚職の蔓延、そして政治的圧力により、司法制度は公正かつ効果的に機能していない。人権侵害の加害者が処罰されることは稀であり、不処罰の文化が根付いている。

女性の権利: 女性に対する差別や暴力は依然として深刻である。女性器切除(FGM)は法律で禁止されているものの、特に地方部では慣習として広く行われている。早婚や強制婚も問題であり、女子の教育機会を奪い、健康を脅かしている。家庭内暴力も蔓延しているが、被害者が救済を求めることは困難である。

児童の権利: 児童労働は広く見られ、特に農業、牧畜、家事労働の分野で多くの子供たちが搾取されている。ストリートチルドレンの問題も深刻である。武装勢力による少年兵の徴用も報告されている。

少数民族や性的少数者(LGBT)の権利: 特定の少数民族に対する差別や、LGBTの人々に対する社会的スティグマや差別も存在する。同性愛行為は法律で犯罪とされている。

強制労働や人身売買: 国内外での人身売買、特に児童の人身売買が問題となっている。強制労働の事例も報告されている。

国内外の人権団体は、チャド政府に対し、人権状況の改善、法の支配の確立、人権侵害の責任者の訴追を繰り返し要求している。しかし、政府の対応は不十分であり、人権状況の抜本的な改善には至っていない。チャドの持続的な平和と発展のためには、人権尊重を国家運営の基本原則として確立することが不可欠である。

9. 文化

チャドは、その地理的な位置と多様な民族構成を反映し、豊かな伝統文化と現代的な大衆文化が共存している。各民族集団は独自の生活様式、言語、信仰、芸術形式を保持しており、これらがモザイクのように組み合わさってチャドの文化的多様性を形成している。

9.1. 食文化

チャドの食文化は、地域や民族によって多様性が見られるが、一般的に穀物を主食とし、それにおかずやソースを添える形が基本である。

主食としては、中南部ではキビ(ミレット)やソルガム(モロコシ)を粉にして練った「アリシュ」(北部では「アシダ」とも呼ばれる)や「ビヤ」が一般的である。これらを肉や野菜、魚などを使ったスパイシーなソース(スープ)につけて食べる。米も特に都市部や南部で消費される。

魚料理も豊富で、特にチャド湖やシャリ川、ロゴーヌ川周辺では、ティラピア、ナイルパーチ、ナマズなどが獲れる。これらの魚は焼いたり、煮込んだり、燻製(「バンダ」や「サランガ」と呼ばれる)にしたりして食される。

肉料理では、羊肉、ヤギ肉、牛肉、鶏肉が一般的である。イスラム教徒が多いため豚肉はあまり食されない。肉は串焼き(ブロシェット)、煮込み、乾燥肉などにされる。ラクダ肉も北部では食される。

野菜としては、オクラ、トマト、タマネギ、葉物野菜などがよく使われる。豆類も重要なタンパク源である。

伝統的な飲み物としては、「カルカジェ」と呼ばれるハイビスカスの花の赤い甘いお茶や、キビやソルガムから作られる地元のビール「ビリビリ」(赤キビ)や「コシャテ」(白キビ)などがある。これらは特に南部で人気がある。

食習慣としては、手で食事をすることが一般的である。また、客をもてなす際には、できるだけ多くの料理を出すことが礼儀とされる。昆虫食の文化も一部地域で見られる。

9.2. 音楽・芸能

チャドの音楽と芸能は、その民族的多様性を反映して非常に豊かである。各民族は独自の伝統楽器、歌、踊りを受け継いでいる。

伝統楽器としては、「キンデ」と呼ばれる弓形ハープ、「カカキ」と呼ばれる長い金属製のホルン、「フフ」と呼ばれる瓢箪を共鳴胴に使う弦楽器などが知られている。また、サラ族は笛、バラフォン(木琴)、ハープ、コジョ(太鼓)を好み、カネムブ族は太鼓とフルートのような管楽器を組み合わせた演奏を行う。

各民族固有の舞踊や歌謡は、祭りや儀式、日常生活の中で重要な役割を果たしている。これらは、コミュニティの結束を高め、歴史や伝統を次世代に伝える手段ともなっている。

現代の大衆音楽も発展しており、伝統音楽の要素を取り入れつつ、コンゴのルンバや欧米のポピュラー音楽の影響を受けた音楽家も活動している。1964年に結成された「シャリ・ジャズ」はチャドの現代音楽シーンの先駆けとなった。その後、アフリカン・メロディやインターナショナル・シャラルといったグループが、現代性と伝統の融合を試みた。ティベスティのような人気グループは、チャド南部の伝統的な音楽スタイルである「サイ」を取り入れ、その伝統をより強く保持している。

チャドの人々は伝統的に現代音楽を軽視してきたが、1995年には関心が高まり、チャドのアーティストを特集したCDやオーディオカセットの流通が促進された。しかし、著作権侵害やアーティストの権利に対する法的保護の欠如は、チャドの音楽産業のさらなる発展にとって問題となっている。国内外で活躍する音楽家も少数ながら存在し、チャド文化の発信に貢献している。

9.3. 文学

他のサヘル諸国と同様に、チャドの文学は、最も著名な作家たちに影響を与えた経済的、政治的、精神的な干ばつを経験してきた。チャドの作家たちは亡命先や国外居住の身分で執筆を余儀なくされ、政治的抑圧や歴史的言説をテーマとした文学を生み出してきた。1962年以来、20人のチャドの作家が約60のフィクション作品を執筆している。国際的に最も著名な作家の中には、ジョゼフ・ブラヒм・セイド、ババ・ムスタファ、アントワーヌ・バンギ、クルシー・ラムコがいる。2003年、チャド唯一の文芸評論家であるアハマト・タボイエは、チャド文学の知識を深めるために、彼の著書『Anthologie de la littérature tchadienneチャド文学選集フランス語』を出版した。

口承文学の伝統も豊かで、各民族の神話、伝説、民話などが語り継がれている。これらは、文字を持たない社会において、歴史や価値観を伝える重要な役割を担ってきた。

現代文学の潮流としては、独立後の社会の混乱、政治的抑圧、アイデンティティの模索などをテーマとした作品が見られる。しかし、出版インフラの未整備、識字率の低さ、そして表現の自由に対する制約などが、チャド文学の発展にとっての課題となっている。それでも、国内外で活動するチャド人作家たちは、チャド社会の現実や人々の声を文学作品を通じて伝えようと努力している。

9.4. メディア・映画

チャドのテレビ視聴者はンジャメナに限られている。唯一のテレビ局は国営のテレ・チャドである。ラジオははるかに広範囲に及び、13の民間ラジオ局がある。新聞は数と配布が限られており、交通費、識字率の低さ、貧困のため発行部数は少ない。憲法は表現の自由を擁護しているが、政府は定期的にこの権利を制限しており、2006年末にはメディアに対する事前の検閲制度を制定し始めた。

1960年代にエドゥアール・サイリーの短編映画で始まったチャド映画産業の発展は、内戦による荒廃と、国内に現在1つしかない映画館の不足によって妨げられてきた。チャドの長編映画産業は、1990年代にマハマト=サレ・ハルーン、イッサ・セルジュ・コエロ、アバカル・シェーヌ・マッサールといった監督たちの作品で再び成長し始めた。ハルーン監督の映画『アブーナ』は批評家から絶賛され、『ダラット』は第63回ヴェネツィア国際映画祭で審査員特別大賞を受賞した。2010年の長編映画『叫ぶ男』は、2010年カンヌ国際映画祭で審査員賞を受賞し、ハルーンはカンヌの主要コンペティション部門に初めて出品し、受賞した初のチャド人監督となった。イッサ・セルジュ・コエロは、『ダレサラム』や『DP75: タルティナ・シティ』といった映画を監督した。これらの映画監督の作品は、チャド社会の現実や人間の葛藤を描き出し、国際的に高い評価を得ている。しかし、国内の映画製作環境は依然として厳しく、資金調達や配給網の整備が課題となっている。

9.5. スポーツ

チャドで最も人気のあるスポーツはサッカーである。国内リーグ(チャド・プレミアリーグ)が存在し、ナショナルチーム(サッカチャド代表)はアフリカネイションズカップなどの国際大会に参加しているが、FIFAワールドカップへの出場経験はない。多くの国民が代表チームの試合に熱狂し、チャド出身のサッカー選手がフランスなど海外のリーグで活躍する例もある。

バスケットボールも人気があり、国内リーグや代表チームが存在する。

伝統的なスポーツとしては、レスリングが広く行われている。特に、レスラーが伝統的な動物の皮を身に着け、体に埃を塗って行う形式のレスリングは、地域の祭りなどで見られる。

陸上競技やボクシングなども行われているが、国際的なレベルで活躍する選手は限られている。スポーツ施設の不足や育成システムの未整備が、競技力向上の課題となっている。政府はスポーツ振興に力を入れようとしているが、予算不足などの制約がある。それでも、スポーツは国民にとって重要な娯楽であり、一体感を育む役割を果たしている。

9.6. 祝祭日

チャドでは、国の独立や重要な出来事を記念する国の祝日と、イスラム教およびキリスト教の宗教的な記念日が祝われる。これらの祝祭日は、チャド国民の文化的アイデンティティや社会的な結束を高める上で重要な役割を果たしている。

国の主な祝日:

- 1月1日:元日

- 4月13日:国民の日 (Journée Nationale) - 2006年の反政府勢力による首都攻撃を撃退したことを記念する日ともされるが、詳細は要確認。

- 5月1日:メーデー(労働者の日)

- 5月25日:アフリカの日(アフリカ連合設立記念日)

- 8月11日:独立記念日 (1960年のフランスからの独立を記念)

- 11月1日:諸聖人の日(カトリックの祝日だが、国の祝日として制定)

- 11月28日:共和国の日 (Jour de la République) - 1958年の自治共和国宣言を記念。

- 12月1日:自由と民主主義の日 (Journée de la Liberté et de la Démocratie) - 1990年のイドリス・デビによる政権掌握を記念。

- 12月25日:クリスマス(キリスト教の祝日)

宗教的な記念日(日付は太陰暦に基づくため毎年変動):

- イスラム教:

- イド・アル=フィトル(ラマダン明けの祭り)

- イド・アル=アドハー(犠牲祭)

- マウリッド・アン=ナビー(預言者ムハンマド生誕祭)

- キリスト教:

- イースターマンデー(復活祭の翌月曜日)

- 昇天祭

- 聖霊降臨祭の月曜日

これらの祝祭日には、家族や友人が集まり、特別な食事を共にしたり、宗教的な儀式に参加したり、地域の伝統的な踊りや音楽を楽しんだりする。祝祭日は、チャドの多様な文化と伝統を祝い、国民としての一体感を育む機会となっている。ただし、政治的な背景を持つ祝日については、その意義や解釈を巡って異なる意見が存在する場合もある。