1. 在位期間の課題

ナラム・シンの正確な在位期間については、歴史学的な議論が続いており、定説は確立されていません。紀元前2254年頃から紀元前2218年頃という在位年は中年代説に基づくものですが、学者間では数十年から百年ものずれが見られます。ナラム・シンはアッカドの王の中でも比較的多くの史料に恵まれていますが、これらの史料も年代特定の難しさを抱えており、彼の治世の評価に影響を与えています。

2. 生涯

ナラム・シンはマニシュトゥシュの息子として生まれました。彼はリムシュ王の甥にあたり、サルゴンとタシュルトゥムの孫にあたります。ナラム・シンの叔母は、高位の女祭司であったエンヘドゥアンナでした。シュメール王名表のほとんどの版では、彼の前にマニシュトゥシュが記されていますが、ウル第3王朝版の王名表では、リムシュとマニシュトゥシュの順番が逆になっています。古アッカド語における彼の名前は、「ナラム・スユン」あるいは「ナラム・スイン」と再構築されるべきであるという見解もあります。

2.1. 初期生い立ちと家族関係

ナラム・シンは、父マニシュトゥシュ、叔父リムシュ、祖父サルゴン、祖母タシュルトゥムの家族関係の中に生まれました。彼の多くの息子たちは重要な地方総督に任命され、娘たちは高位の女祭司に任命されるなど、王室による地方統治の要となりました。

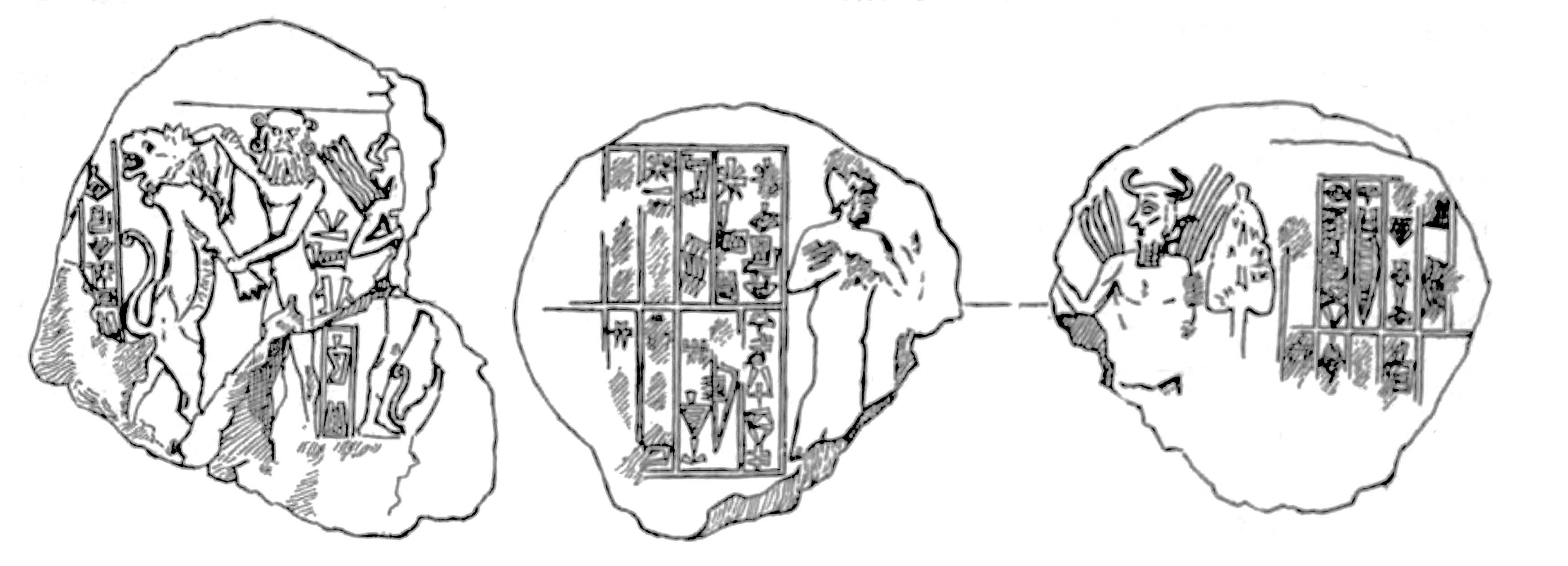

既知のナラム・シンの息子たちには、後継者であるシャル・カリ・シャッリ、トゥトゥブの総督を務めたナビ・ウルマシュ、そしてウキン・ウルマシュがいます。テル・モザン(古代のウルケシュ)での発掘調査では、以前は知られていなかったナラム・シンの娘であるタラム・アガデの封泥が発見されました。彼女はウルケシュの未確認のエンダン(支配者)と結婚していた可能性があります。最近発見された円筒印章によれば、ウラサグリグの総督であったシャラティグビシンも彼の息子でした。

その他の既知の子供たちには、ウルにおける月神ナンナのジル祭司(エン祭司)であり、神ナンナの配偶者でもあったエンメナナ、シッパルのシャマシュ神のエン祭司であったシュムシャニ、マラドの総督であった息子(名は不詳)、ニップルのエン祭司であった無名の娘、ビン・カリ・シャレ、リピト・イレ(マラドの総督)、リグムシュ・アルス、メ・ウルマシュ、ウケン・ウルマシュがいます。また、孫娘としてリプス・イア・ウムがいました。

娘の一人であるトゥッタナブシュム(トゥダナプシュム)は、帝国で最も重要な宗教的地位であるニップルのエンリル神の高位女祭司の地位にありました。彼女もまた神格化されており、女性として、また王以外で神とされた唯一の人物です。

3. 治世と業績

ナラム・シンは、祖父サルゴンの時代に征服された領土の多くが彼の即位直後には失われていたという説もありますが、彼の治世中に大規模な軍事遠征と行政改革を行い、アッカド帝国の最大版図を築き上げました。彼は国内各地に要塞を建設し、効率的な連絡網を整備することで、広大な領土の統治を強化しました。

3.1. 領土拡大と統合

ナラム・シンはマガンの統治者マニウムを破り、ザグロス山脈、タウルス山脈、アマヌス山脈といった北部の山岳民族を征服し、帝国を地中海にまで拡大しました。彼の「ナラム・シンの戦勝碑」は、ザグロス山脈におけるルルビ族の族長サトゥニに対する勝利を描いています。

シュメール王名表は彼の治世を56年間と記録しており、少なくとも20の年名が知られています。これらの年名には、ウルクやスバルツなどの様々な場所に対する軍事行動が記されています。ある未確認の年名には、「ナラム・シンがキラシェニウェでシムッルムに勝利し、シムッルムの総督ババとアラメのエンシであるドゥブルを捕虜にした年」と記録されています。

アッカド、ニップル、ザバラの神殿における建設活動に言及する他の年名もあります。彼はまた、ナガルとニネヴェに行政の中心地を建設しました。一般的に、ナラム・シンの年名の順序を特定することは不可能ですが、彼の最初の年名「ナラム・シンが天の武器/アンをエンリル神殿から受け取った年」は例外です。しかし、彼の神格化(「大反乱」直後と推定される)の前後で年名を区別することは可能です。これは、彼の名前に神を示す限定詞が存在するかどうかに基づいています。

ナラム・シンによるアルマヌム(場所は不明だがタルル・バジと提案されている)とその支配者リド・アダド、そしてエブラ(現代のアレッポの南西55 km)の征服(エブラは祖父サルゴンによっても敗北している)は、彼の年名の一つ「王がアマルヌムへ遠征した年」から、またウルで発見された彫像碑文(IM 85461)の古バビロニア時代の写しから知られています。さらに、「アッカドの強大な王、世界の四方の王、アルマヌムとエブラの征服者ナラム・シン」と刻まれた大理石のランプ、石板、銅製の器の3つの遺物も存在します。2010年には、トゥルル・アル・バカラート(古代の都市ケシュと考えられている)で、この遠征を描いた新たな碑文の断片(IM 221139)が発見されました。

「人類創造以来、いかなる王もアルマヌムとエブラを滅ぼしたことはなかったが、ネルガル神は(彼の)武器によってナラム・シン(強大な者)に道を開き、アルマヌムとエブラを与えた。さらに、アマヌス山、杉の山、そして上の海を与えた。彼の王権を偉大にするダガン神の武器によって、ナラム・シン(強大な者)はアルマヌムとエブラを征服した。」

これはナラム・シンの碑文E 2.1.4.26に記されています。

3.2. 行政および統治改革

ナラム・シンの治世中、彼は都市国家に対する直接的な王権の統制を強化しました。彼は多くの息子たちを主要な地方総督に、娘たちを高位の女祭司に任命するという簡便な方法で、様々な都市国家を支配下に置きました。彼はまた、書記制度の改革も行いました。

一部の忠実な地方総督はそのままその地位に留まりました。これには、アダブの都市国家総督であったメスキガルや、位置が不明なニックムの総督カルスムが含まれます。また、ラガシュのルガル・ウシュムガルもその一人でした。ナラム・シンの後継者であるシャル・カリ・シャッリにも仕えたルガル・ウシュムガルの碑文がいくつか知られており、特に封泥には彼がラガシュの総督であり、当時ナラム・シンの従者(𒀵アラドアッカド語、「召使い」または「奴隷」)であったことが記されています。

「アガデの強大な神、世界の四隅の王ナラム・シンよ、書記にしてラガシュのエンシ、ルガルウシュムガルは汝の召使いなり。」

これはルガル・ウシュムガルのナラム・シンに対する従属を示す印章の碑文です。

3.3. 大反乱と神格化

ナラム・シンの治世における極めて重要な出来事の一つは、アッカド帝国に対する広範な反乱でした。彼の祖父であるサルゴンが築いたアッカド帝国は、西はテル・ブラックやテル・レイランのようなシリアの地にまで、東はエラムとその関連する政治勢力にまで、北はアナトリア半島南部にまで、そして南は「下の海」(ペルシア湾)にまで広がり、ウルク、ウル、ラガシュといった全ての伝統的なシュメール勢力を含んでいました。これらの政治的実体は、長い間独立した勢力として存在しており、アッカド帝国の存続期間中、定期的にその権益を再主張していました。

彼の治世のある時点で広範な蜂起が発生しました。キシュのイフール・キスとウルクのアマル・ギリドが率いる大規模な都市国家連合に、ニップルのエンリル・ニズや、「クタ、ティワ、シッパル、カザッル、キリタブ、[アピ]アク、そしてGN」といった都市国家、さらに「アムル人の[高地]民」が加わりました。この反乱にはボルシッパなどの都市も参加しました。これらの出来事は、初期の碑文のバビロニア時代の写しや、古アッカド時代の同時代の記録から知られています。

1974年に発見されたバッセトキーの像は、ナラム・シンの等身大の銅像の台座部分です。その碑文には次のように記されています。

「アガデの強大な王ナラム・シンは、世界の四方が一斉に彼に反乱を起こした時、女神イシュタルが彼に示した愛によって、1年間に9回の戦闘で勝利し、反乱者が擁立した王たちを捕らえた。彼の都市の基盤を危険から守ったという事実を鑑み、都市の住民はエアンナのイシュタル、ニップルのエンリル、トゥットゥルのダガン、ケシュのニンフルサグ、エリドゥのエア、ウルのシン、シッパルのシャマシュ、クタのネルガルといった神々に対し、ナラム・シンを彼らの都市の神とすることを求め、アガデ市内に彼に捧げる神殿を建立した。この碑文を動かす者は、シャマシュ、イシュタル、ネルガル、王の執行官、すなわち上記の全ての神々が、その基盤を引き裂き、子孫を滅ぼさんことを。」

反乱鎮圧後、ナラム・シンは自らを神格化するとともに、サルゴンとマニシュトゥシュを死後に神格化しました。しかし、彼の叔父リムシュは神格化されませんでした。この反乱の響きは、後世のシュメール文学作品である「ナラム・シンに対する大反乱」、「ナラム・シンと敵の群れ」、「グラ・アンとナラム・シンに対する17の王たち」などに反映されています。

3.4. エラムの支配と対外関係

アッカド帝国によるエラムの支配はサルゴンの時代に始まりましたが、エラムは依然として不安定でした。アッカドの2代目の支配者リムシュは、その後にエラム遠征を行い、自身の王号に「エラムとパラフシュムの征服者」を加えました。3代目の支配者マニシュトゥシュはエラムの都市アンシャンとパシメを征服し、これらの地に帝国の総督を配置しました。

ナラム・シンは自身の王号に「パラフシュムにまで至る全エラムの地の司令官」を加えました。彼の統治中、イリ・イシュマニやエピルムピといった典型的なアッカド系の名前を持つ「エラム国の軍事総督」(shakkanakkuアッカド語)が知られています。これは、これらのエラムの総督がアッカド帝国の役人であったことを示唆しています。

ナラム・シンは治世中、スーサに対して大きな影響力を行使し、自らの名の神殿を建設し碑文を残しました。また、公文書においてはエラム語をアッカド語に置き換えさせました。

アワンの未知のエラムの王(一部ではキタと推測されている)が、ナラム・シンと古エラム語で(古アッカド文字で書かれた)平和条約に署名したことが記録されています。この条約ではナラム・シンは神格化されていませんが、「ナラム・シンの敵は我が敵、ナラム・シンの友は我が友」と記されています。古エラム語は十分に解読されておらず(他の全てのテキストは非常に短い)、この条約の解釈は困難です。この条約文には、主にエラムの神々(インシュシナク、フンバン、ナフンテ、シムト、ピニキルなど)が含まれていますが、シュメールやアッカドの神々もわずかに言及されています。この正式な条約により、ナラム・シンは東方国境の平和を確保し、それによってグティ人からの脅威に効果的に対処できたと提唱されています。

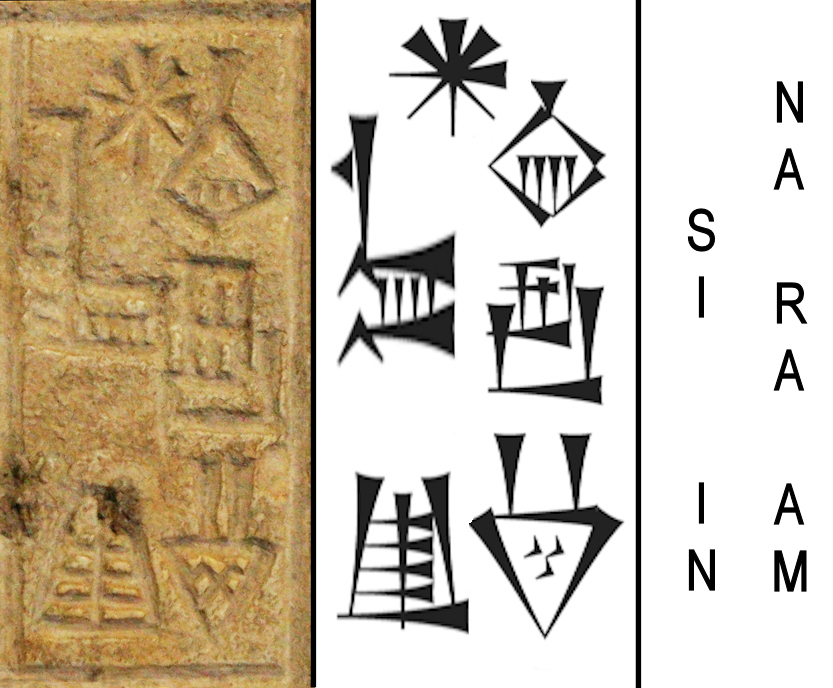

3.5. 主要な称号と象徴

ナラム・シンは、祖父サルゴン以来用いられてきた「世界の王」(シュメール語:Lugal kiš ki)に代えて、「四方領域の王」(シュメール語:Lugal kibratim arbaim)という称号を名乗りました。これは、彼の支配地が大幅に広がったことに対応して新たに作られた称号であると考えられています。

また、彼は自らを他の神々に依頼されてアッカドの神となったと公言し、公文書における自身の名前に神を意味する発音しない限定符(ディンギル)を付けさせました。この王の神格化は、彼以後のメソポタミアの王たちに引き継がれることになり、メソポタミア史上初めて自らを神とした王として、その後の支配者のあり方に大きな影響を与えました。

4. 遺産と後世の評価

ナラム・シンの治世は、アッカド帝国の絶頂期を築いた一方で、その後の帝国の衰退と滅亡に繋がる要因を作ったと、後世の文学や歴史観においてしばしば見なされました。

4.1. アッカドの呪い伝説

「アッカドの呪い:エクルの報復」と題されたメソポタミア神話の歴史詩は、サルゴンが築いた帝国がどのように滅び、アッカド市が破壊されたかを説明しています。この神話はナラム・シンの生涯から数百年後に書かれ、詩人がグティ人がいかにしてシュメール征服に成功したかを説明しようとした試みです。

詩はアッカドの滅亡前の栄光を描写する冒頭の節の後、ナラム・シンがニップルにあるエンリル神の神殿(エクル)を略奪したことで、いかにしてエンリル神の怒りを買ったかを語っています。エンリルは怒りの中で、チグリス川東の丘陵からグティ人を招き寄せ、メソポタミア全土に疫病、飢餓、死をもたらしました。食料価格は大幅に高騰し、詩は羊1頭がわずか半425 mlの穀物、半425 mlの油、または半7.1 kg (250 oz)の羊毛にしかならなかったと述べています。この破壊を防ぐため、8柱の神々(イナンナ、エンキ、シン、ニヌルタ、ウトゥ、イシュクル、ヌスク、ニダバ)は、残りのシュメールを救うためにアッカド市を破壊することを決定し、呪いをかけました。物語は、神々の呪いの言葉を反映したアッカドの運命を描写して終わります。

「その戦車道には、『嘆きの植物』しか生えなくなり、

さらに、その運河船の曳き道や係留場には、

野生の山羊、害虫、蛇、山岳サソリのために、人間は歩かなくなった。

心を慰める植物が生えていた平野には、『涙の葦』しか生えなくなり、

アッカドは、甘い水が流れる代わりに、苦い水が流れた。

『そこに住もう』と言った者は、良い住処を見つけられず、

『アッカドで横たわろう』と言った者は、良い寝床を見つけられなかった。」

この伝説は、総じてグティ人の侵入によるアッカド朝末期の混乱をナラム・シンと結びつけ、彼を王朝の破壊者として批判的に描写するものが多く、後世のナラム・シンに対する評価を形成しました。

4.2. 大衆文化におけるナラム・シン

ナラム・シンは現代の大衆文化、特にビデオゲームなどで描かれ、その存在が活用されています。

2021年のビデオゲーム『ハウス・オブ・アッシュズ』では、ナラム・シンがキャラクターとして登場し、主要なプロットが彼の私設神殿で展開されます。ゲーム内で彼は、アッカドの自称「神王」であり、エンリル神の神殿を略奪して神の怒りを買った後に、グティ人との戦争に従事しています。ナラム・シンの声優とモーションキャプチャーはサミ・カリムが担当しました。

2021年のモバイルガチャゲーム『ブルーアーカイブ』の「最終編」では、アッカド神話にちなんだ巨大な浮遊量子スーパーコンピュータ「アトラ・ハシースの箱舟」の最深部が「ナラム・シンの玉座」と名付けられています。

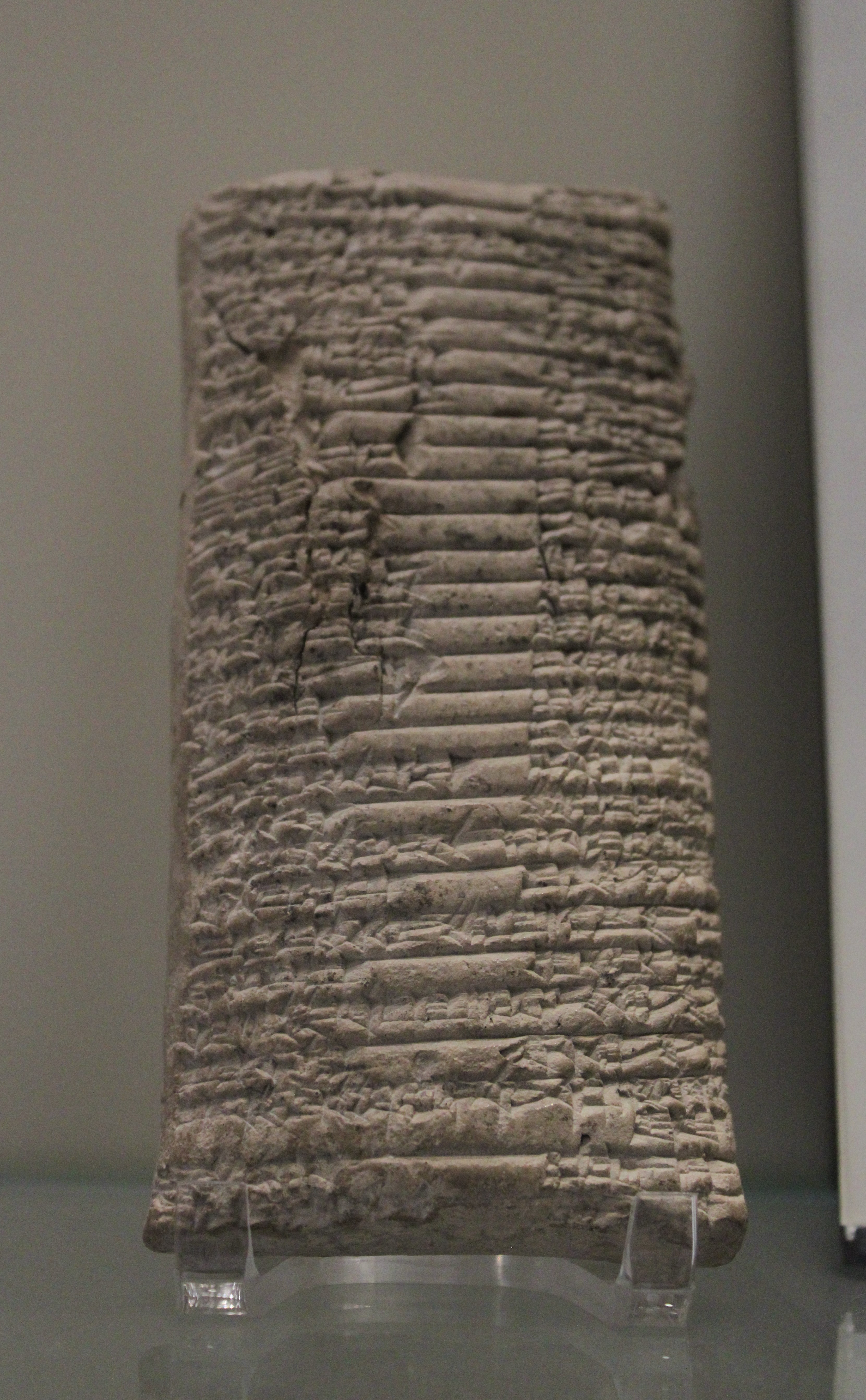

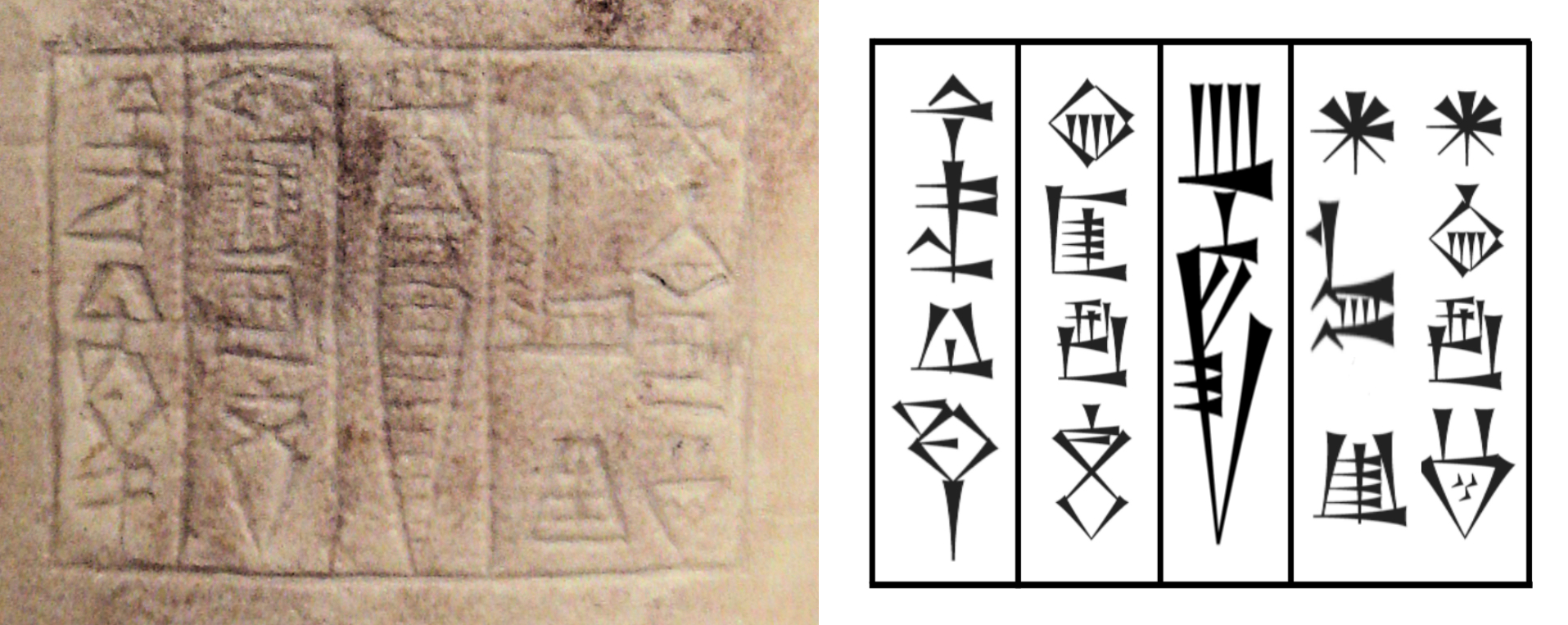

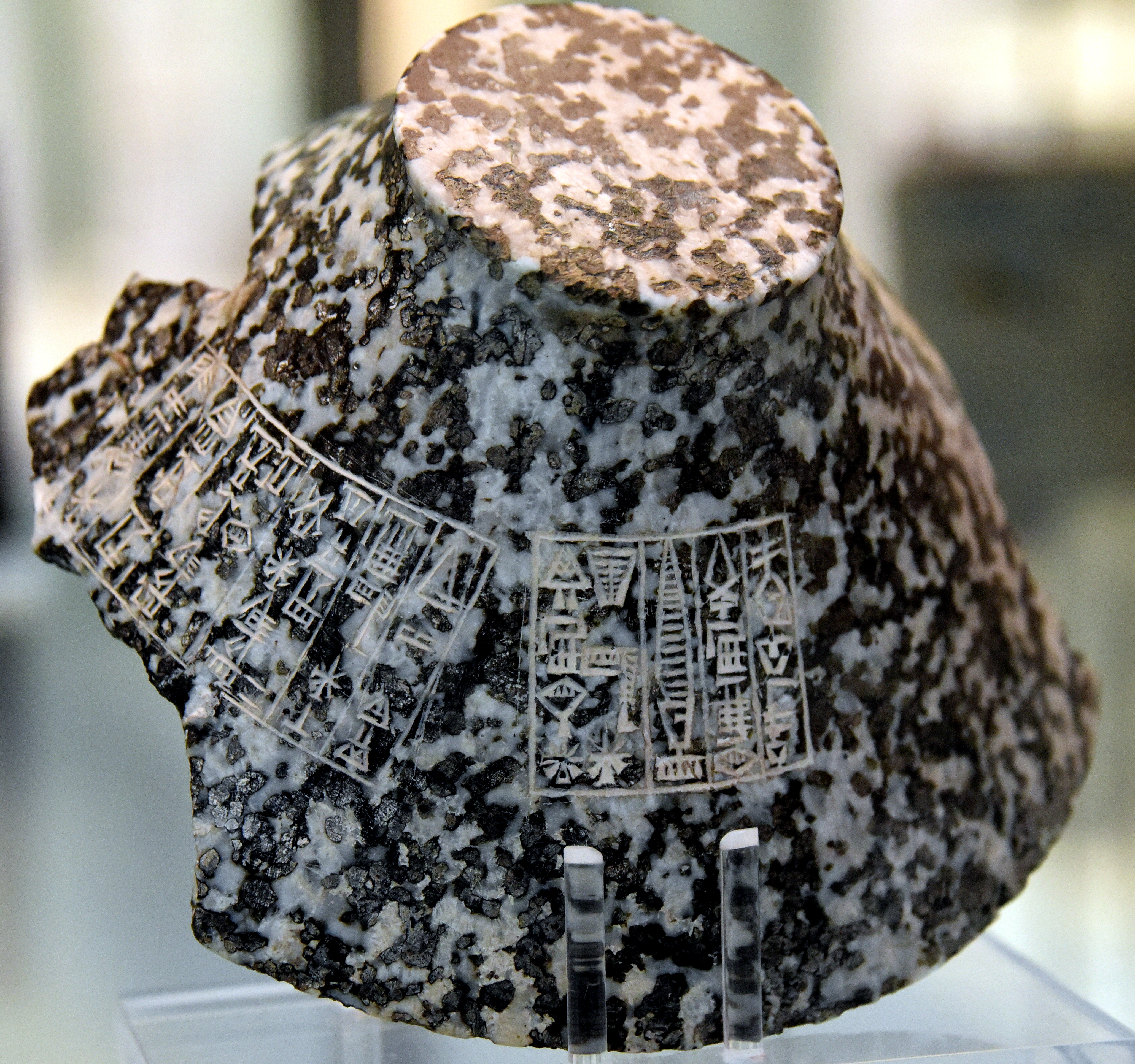

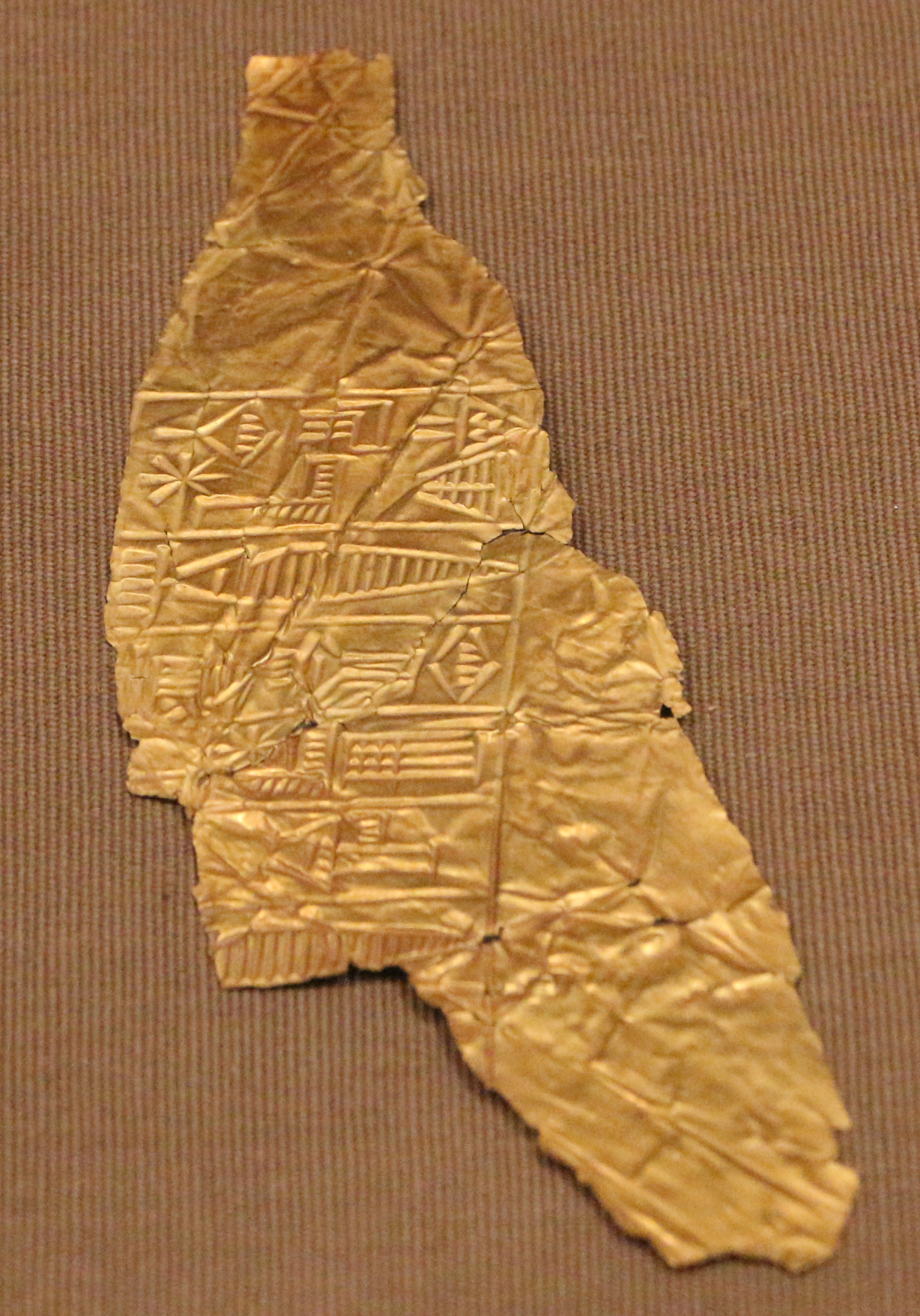

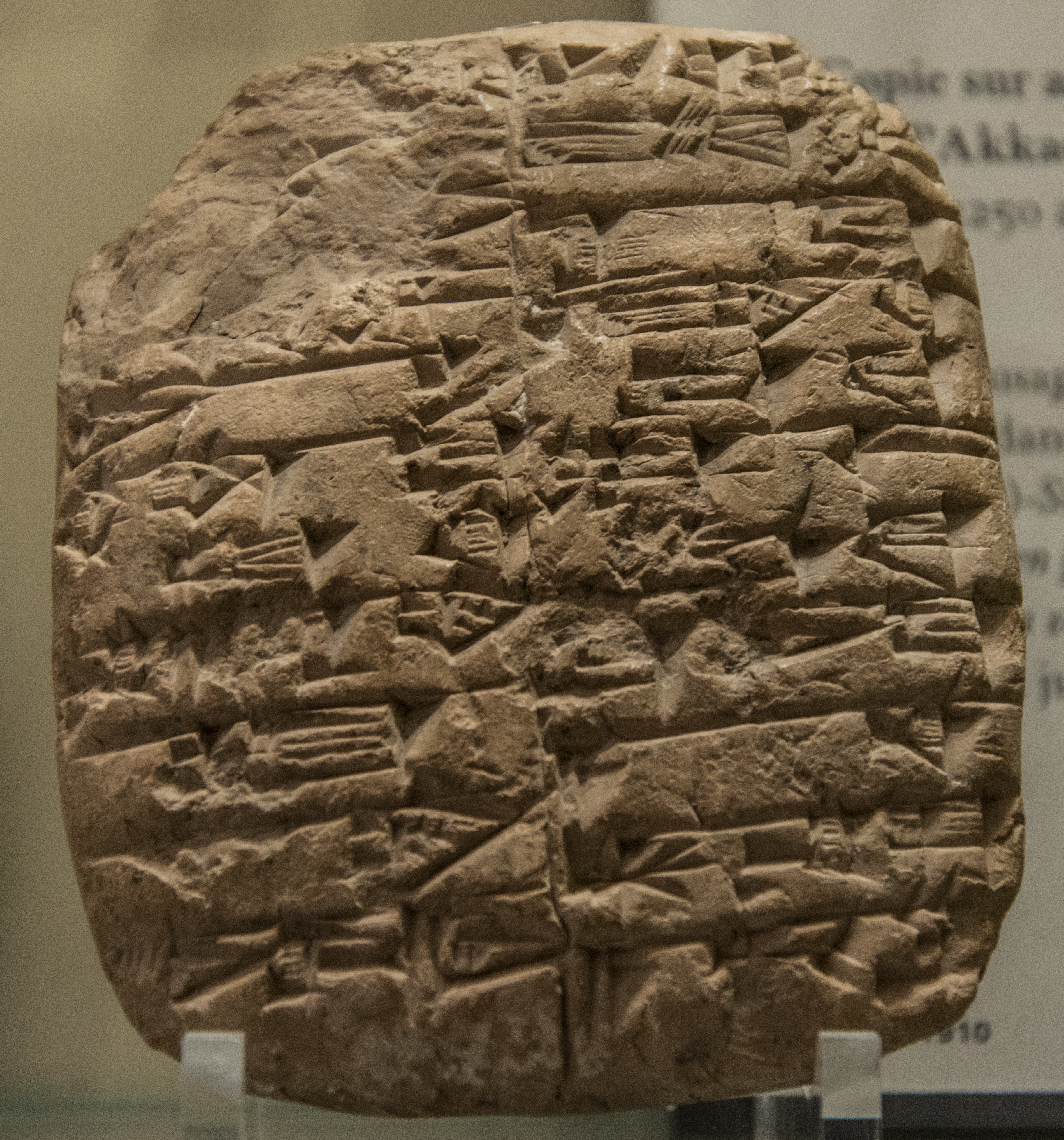

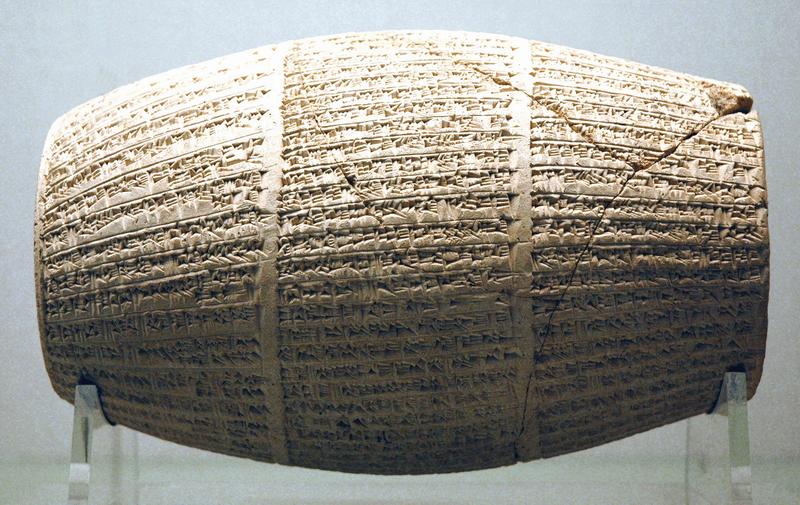

5. 遺物

ナラム・シンの治世に関連する重要な考古学的遺物が多数発見されており、彼の業績とアッカド帝国の芸術的・技術的成就を今に伝えています。

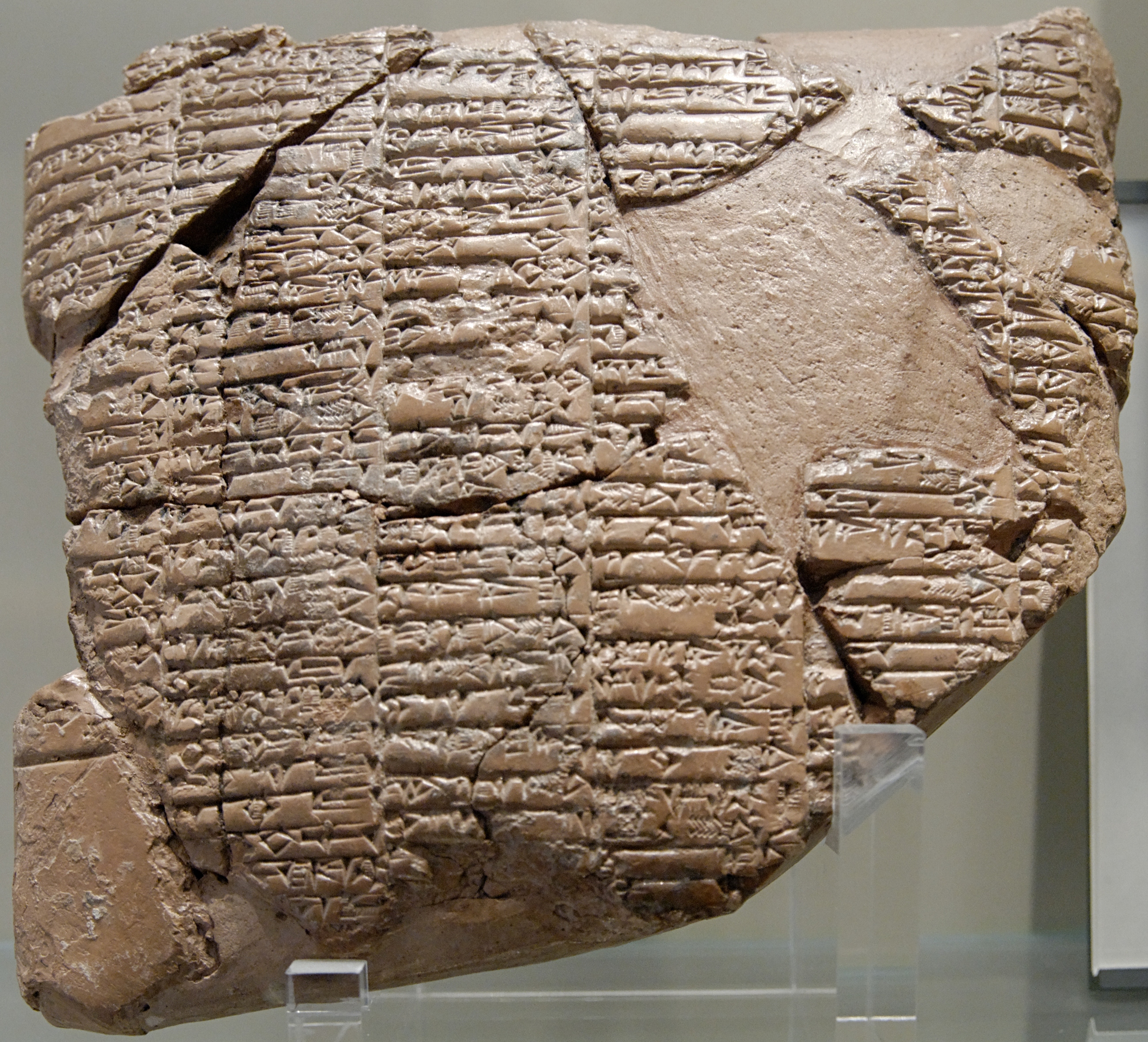

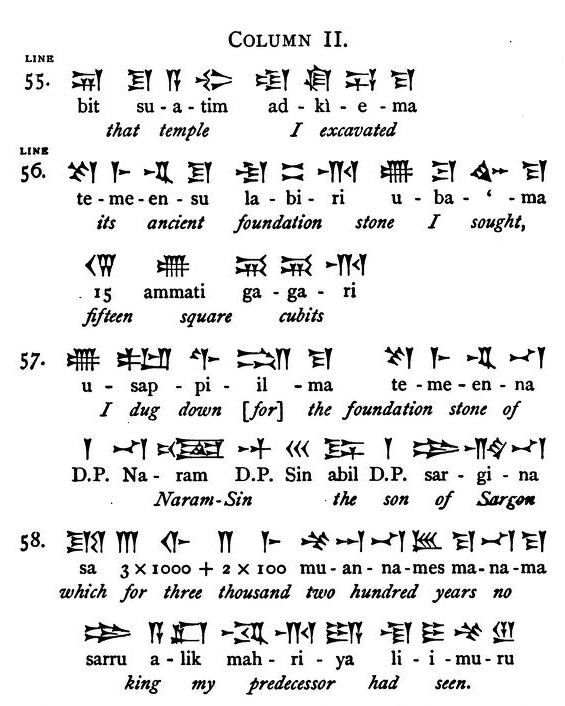

5.1. ナラム・シンの戦勝碑

ナラム・シンの最も有名な遺物である「ナラム・シンの戦勝碑」は、彼が角の生えた兜(彼の神性を象徴)をかぶった神王として、兵士と敵(敗北したルルビ族とその王サトゥニ)の上を山に登っていく姿を描いています。この石碑は、紀元前12世紀にシュトルク・ナフンテのエラム軍によってシッパルから運び去られる際に上部が折れたと考えられています。

石碑は、物語を観る者に伝えるために、伝統的な水平の区切りではなく、連続する斜めの層を使用することで、従来の慣習から逸脱しているように見えますが、小さな破損部分にはより伝統的な水平の区切りも確認できます。この石碑には、史上初の軍旗や板金鎧の描写が含まれている可能性が指摘されています。石碑は高さ200 cm、幅105 cmで、ピンクがかった石灰岩でできています。この石碑はジャック・ド・モルガンによってスーサで発見され、現在はルーヴル美術館(Sb 4)に所蔵されています。

石碑の王の頭上の碑文はアッカド語で書かれており、非常に断片的ですが、次のように読めます。

「[ナ]ラム・シン、強大な者、<欠損>...、シドゥ[ル-x](と)ルルブムの山岳民が集結した...[戦]闘。のために/へ<欠損>山[岳民...]<欠損>[彼らの上に墳墓を]積み上げた、...(そしてこの品を)[神...]に捧げた<欠損>」

シュトルク・ナフンテは、この石碑に彼自身の中期エラム語の碑文を追加しました。

「私はシュトルク・ナフンテ、ハルルトゥシュ・インシュシナクの息子、インシュシナク神の愛されるしもべ、アンシャンとスーサの王、王国を拡大し、エラムの地を世話する者、エラムの地の主である。インシュシナク神が私に命じた時、私はシッパルを打ち破った。私はナラム・シンの石碑を奪い取り、エラムの地へ運び込んだ。私の神インシュシナクのために、これを供物として立てた。」

ナラム・シンを描いた同様の石碑の断片(ES 1027)が、ディヤルバクルの北東数マイルにあるピル・ヒュセインの井戸で発見されました。高さ57 cm、幅42 cm、奥行き20 cmですが、これは本来の発見場所ではありません。最初にミヤファルキン(ディヤルバクルから約75 km北東の村)で発見されたとされています。

捕虜がアッカド兵に率いられている様子を描いた雪花石膏製の石碑の断片は、その様式的な特徴からナラム・シン(あるいはリムシュやマニシュトゥシュ)の作品とされることがあります。特に、サルゴンやリムシュ、マニシュトゥシュの石碑と比較して、より高度なグラフィック表現が用いられていると考えられています。2つの断片(IM 55639とIM 59205)はイラク国立博物館に、1つ(MFA 66.89)はボストン美術館に所蔵されています。この石碑はかなり断片的ですが、復元が試みられています。資料によっては、これらの断片がワシト県のアル=ハイ地区のワシト、あるいはナシリア(いずれもイラク)で発掘されたとされています。

この石碑は、ナラム・シンのキリキアまたはアナトリアへの遠征の結果を表していると考えられています。これは、石碑に描かれた兵士が運んでいる戦利品の特徴、特に主要な兵士が運ぶ金属製の容器のデザインが、メソポタミアでは見られないものの、同時代のアナトリアではよく知られていたことから示唆されています。

5.2. その他の関連遺物

ナラム・シンの治世に関連する他の重要な遺物には、以下のようなものがあります。

6. ナボニドゥスの発掘

紀元前550年頃、新バビロニアの王ナボニドゥスは、ナラム・シンの奉納品を発見し分析しました。ロバート・シルバーバーグは、ナボニドゥスを最初の考古学者と評しています。ナボニドゥスは、太陽神シャマシュと戦いの女神アヌニトゥの神殿(どちらもシッパルに位置)の奉納品、そしてハランにあるナラム・シンが月神に建てた聖域の奉納品の発掘を指揮しただけでなく、それらを元の栄光に修復させました。彼はまた、ナラム・シンの神殿を探す際に、考古学的遺物の年代測定を試みた最初の人物でもありました。しかし、彼の推定は、実際よりも約1,500年ずれていました。

7. 関連項目

- アッカド帝国

- メソポタミアの歴史

- シュメール王名表

- ハウス・オブ・アッシュズ