1. 初期の生い立ちと教育

ムハンマド・アリー・ジンナーの幼少期は、その出生、家族、そして教育において、パキスタン建国の指導者としての将来を形作る重要な基盤となった。

1.1. 出生と家族

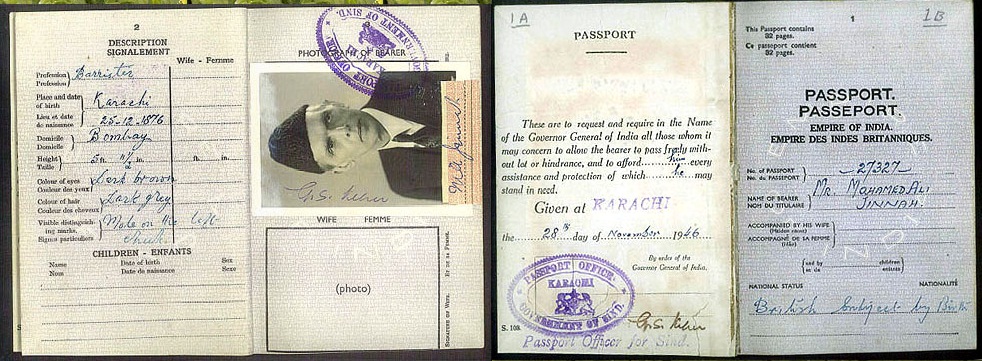

ムハンマド・アリー・ジンナーは、幼名をમાહમદ અલી ઝીણાભાઈマホメダリ・ジンナーバーイーグジャラート語といい、1876年にカラチのワジール・マンション2階にある賃貸アパートで生まれたとされている。当時カラチは英領インドのボンベイ管区に属しており、現在はパキスタンのシンド州内にある。彼の父はジンナーバーイー・プーンジャ、母はミティバーイーであった。ジンナーの父方の祖父は、現在のインドのグジャラート州にあるカーティヤーワール半島のゴンダーール藩王国に住んでおり、彼自身もグジャラート出身の十二イマーム派の流れを汲むシーア派イスラム教徒であるホージャー派に属していた。ジンナーは後にシーア派の十二イマーム派の教義に従った。ジンナーは自身の祖先が、ホージャー派に転向した後、パンジャーブ地方のサヒワールからカーティヤーワール半島に移住したラージプートであると語った。しかし、彼の死後、親族や他の証人たちは、彼が晩年にスンナ派イスラム教に改宗したと主張した。

ジンナーは裕福な商人の家庭の出身であった。彼の父はゴンダーール藩王国のパネーリ村の織物職人の家系に生まれ、母は近くのダッファ村の出身であった。夫婦は1875年に結婚し、カラチに移住した。当時のカラチは経済的な好況にあり、1869年のスエズ運河開通により、ボンベイよりもヨーロッパへの航路が200海里短縮されたためである。ジンナーは8人兄弟の2番目で、3人の兄と3人の妹がおり、その中には後に彼の公私にわたる重要な支援者となるファーティマ・ジンナーも含まれる。ジンナーの母語はグジャラート語であったが、彼はグジャラート語やウルドゥー語に流暢ではなく、英語をより流暢に話した。ファーティマ以外の兄弟については、彼らがどこに定住したのか、あるいはジンナーが法曹および政治キャリアを進める中で彼らと交流があったのかどうかはほとんど知られていない。

1.2. 幼少期と初等教育

幼少期、ジンナーは一時的にボンベイに住む叔母のもとで過ごし、そこでゴカル・ダス・テージ小学校に通った可能性がある。その後、カテドラル・アンド・ジョン・コノン・スクールで学んだ。カラチでは、シンド・マドラサトゥル・イスラム大学と教会宣教師協会高校に通った。彼はボンベイ大学の高校で卒業資格を取得した。晩年、特に彼の死後には、パキスタン建国者の少年時代に関する多くの逸話が語られた。例えば、彼が空き時間のすべてを警察署の法廷で過ごし、訴訟の進行を聞いていたこと、また他の照明がないため街灯の光で本を読んでいたことなどである。彼の公式伝記作家であるヘクター・ボリソは、1954年に生き残っていた少年時代の友人たちにインタビューを行い、ジンナーが他の子供たちが埃の中でビー玉遊びをするのをやめさせ、立ち上がって手と服を清潔に保ち、代わりにクリケットをするよう促したという話を収集している。

1.3. イギリスでの教育

1892年、ジンナーバーイー・プーンジャのビジネスパートナーであったフレデリック・リー・クロフト卿は、若きジンナーにロンドンのグラハムズ・シッピング・アンド・トレーディング・カンパニーでの見習いの機会を提案した。ジンナーは母の反対にもかかわらずこの職を受け入れた。出発前には、母は故郷のパネーリ村出身で2歳年下の従姉妹、エミバーイー・ジンナーとの政略結婚を取り決めた。ジンナーの母と最初の妻は、彼がイギリスに滞在中にもともに死去した。ロンドンでの見習いはジンナーにとって大きな機会と考えられていたが、彼が海外に送られた理由の一つは、父に対する訴訟手続きであり、家族の財産が裁判所によって差し押さえられる危険があったためである。1893年、ジンナーバーイー一家はボンベイに移住した。

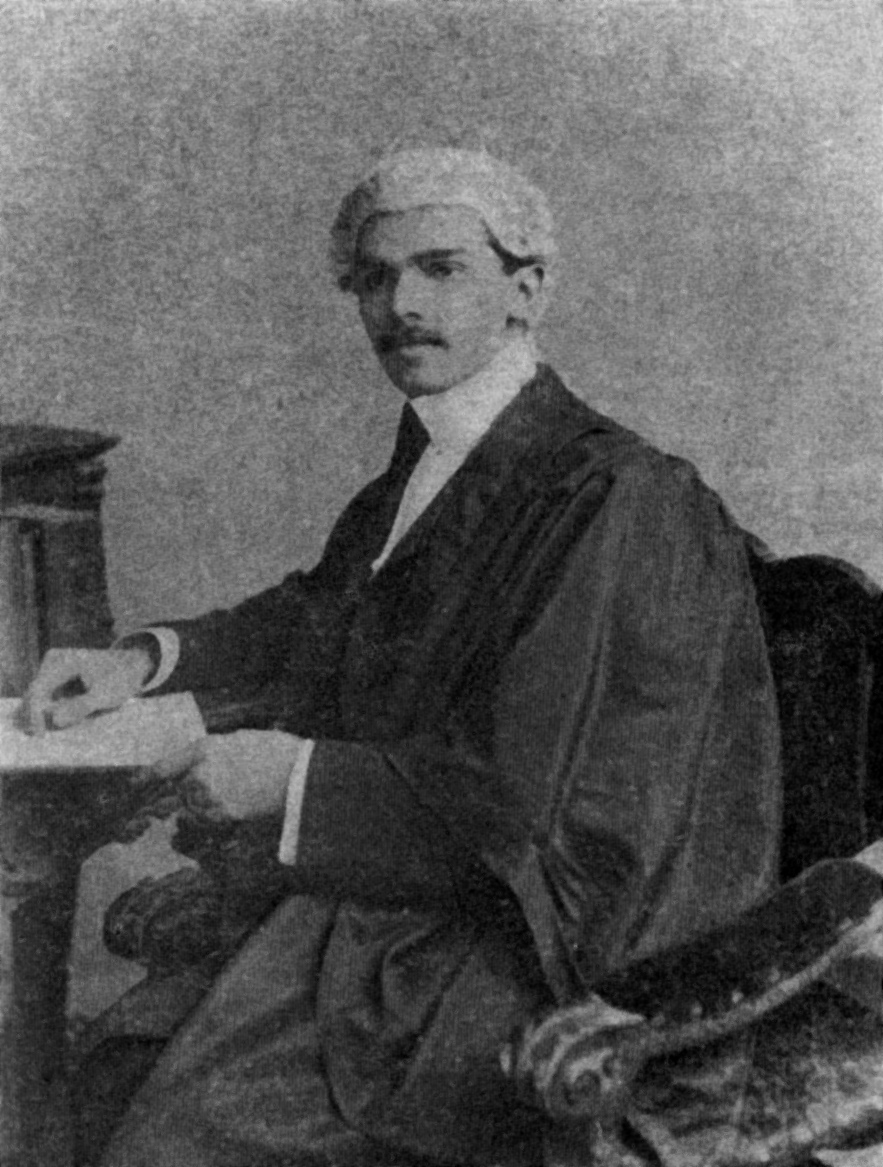

ロンドン到着後すぐに、ジンナーはビジネスの見習いをやめて法律を学ぶことを決意し、出発前に3年間生活できるだけの金を与えてくれた父を激怒させた。弁護士志望のジンナーはリンカーンズ・インに入学した。後に彼は、他の法学院ではなくリンカーンズ・インを選んだ理由として、リンカーンズ・インの正面玄関にムハンマドを含む世界の偉大な立法者の名前が刻まれていたことを挙げた。ジンナーの伝記作家スタンリー・ウォルパートは、そのような碑文は存在しないが、内部にはムハンマドと他の立法者を描いた壁画があり、ジンナーが多くのムスリムを不快にさせる絵画的描写に言及するのを避けるために、自身の記憶の中で話を修正した可能性があると推測している。ジンナーの法学教育は、何世紀にもわたって行われてきた見習い制度に従った。彼は、確立された弁護士に従い、その行動から学び、また法学書を研究することによって法律の知識を得た。この期間中に、彼は自身の名前をムハンマド・アリー・ジンナーに短縮した。

イギリスでの学生時代、ジンナーは他の多くの将来のインド独立指導者たちと同様に、19世紀のイギリス古典的自由主義の影響を受けた。彼の主要な知的参照点は、ジェレミー・ベンサム、ジョン・スチュアート・ミル、ハーバート・スペンサー、オーギュスト・コントといった人物であった。この政治教育には、民主主義国家という概念や進歩的な政治に触れることが含まれていた。彼はパールシー出身のイギリス領インドの政治指導者であるダーダーバーイー・ナオロージーとフェローズシャー・メヘターの崇拝者となった。ナオロージーは、ジンナーが到着する直前に、フィンズベリー・セントラル選挙区で3票差の多数を得て、インド系としては初めてイギリス国会議員となっていた。ジンナーは庶民院の傍聴席からナオロージーの処女演説を聞いた。

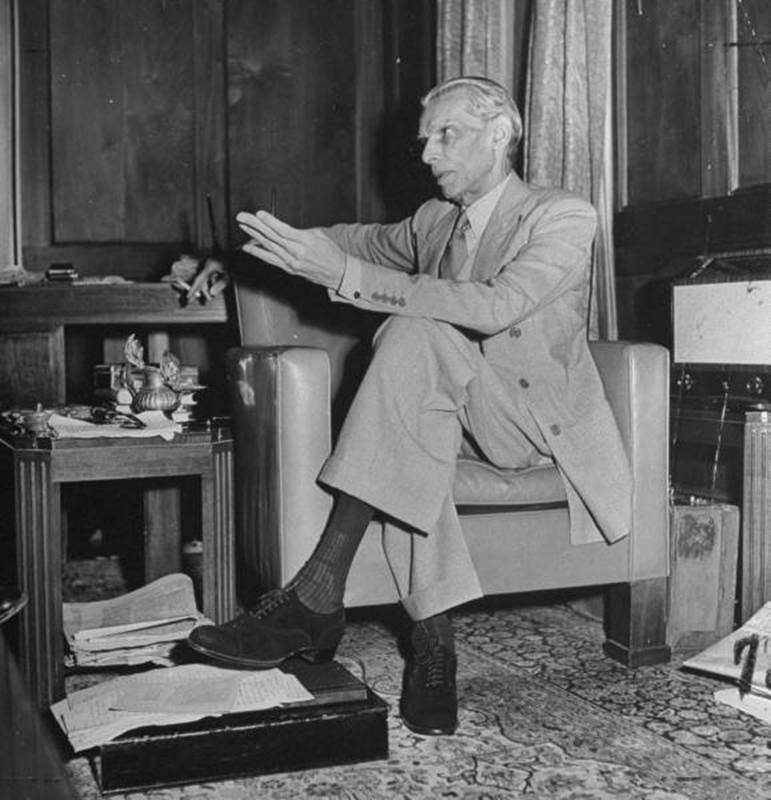

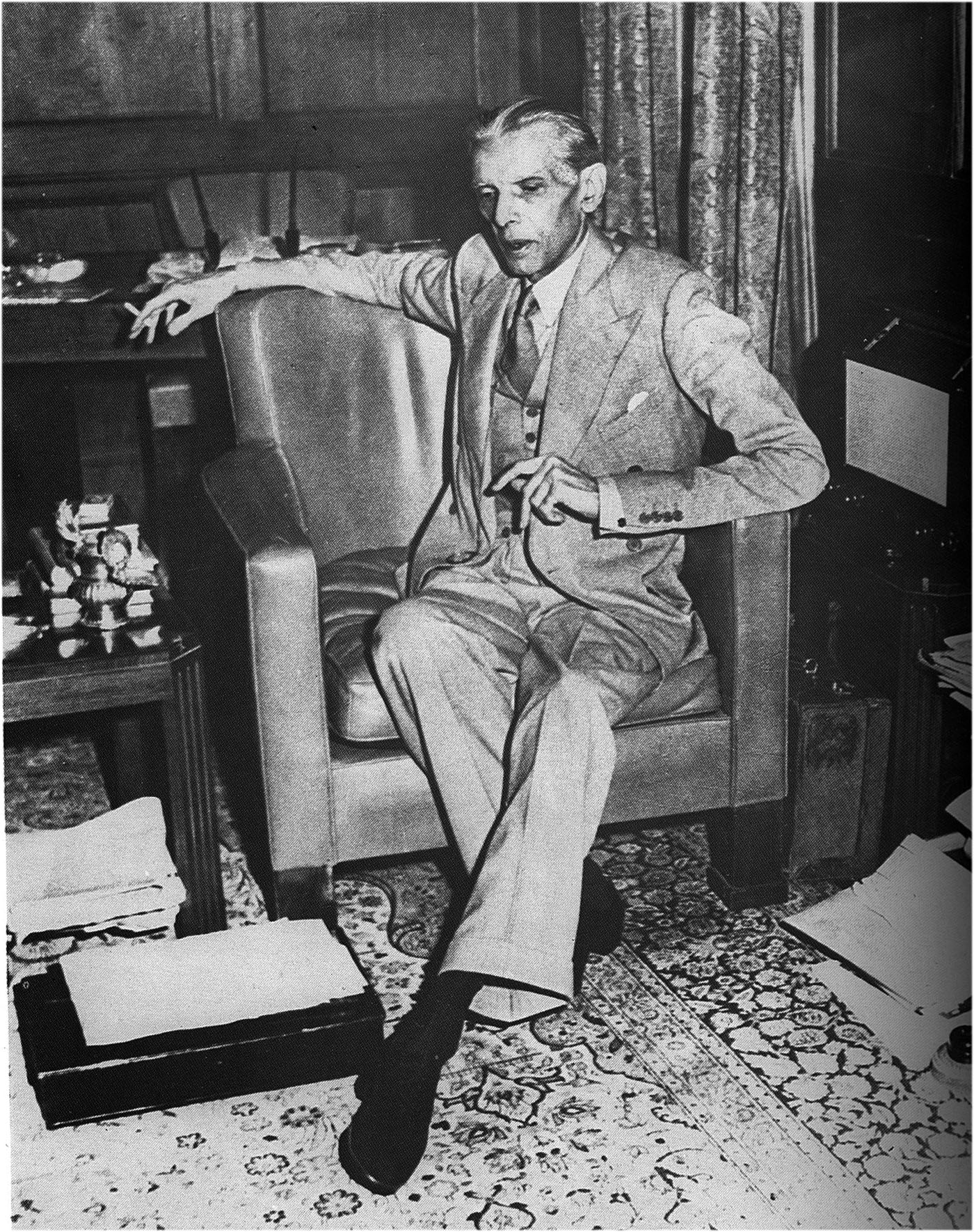

西洋世界は、ジンナーの政治生活だけでなく、彼の個人的な好み、特に服装にも大きな影響を与えた。ジンナーは地元の服装を捨てて西洋風の服装を身につけ、生涯を通じて公の場では常に完璧な身なりをしていた。彼は200着以上のスーツを所有し、硬く糊付けされた取り外し可能な襟のシャツと合わせ、弁護士としては同じシルクのネクタイを二度とつけないことを誇りとしていた。瀕死の状態にあっても、「パジャマ姿で旅行はしない」と、きっちりとした服装を主張した。晩年には、カラクールの帽子をよく着用しており、それは後に「ジンナー・キャップ」として知られるようになった。

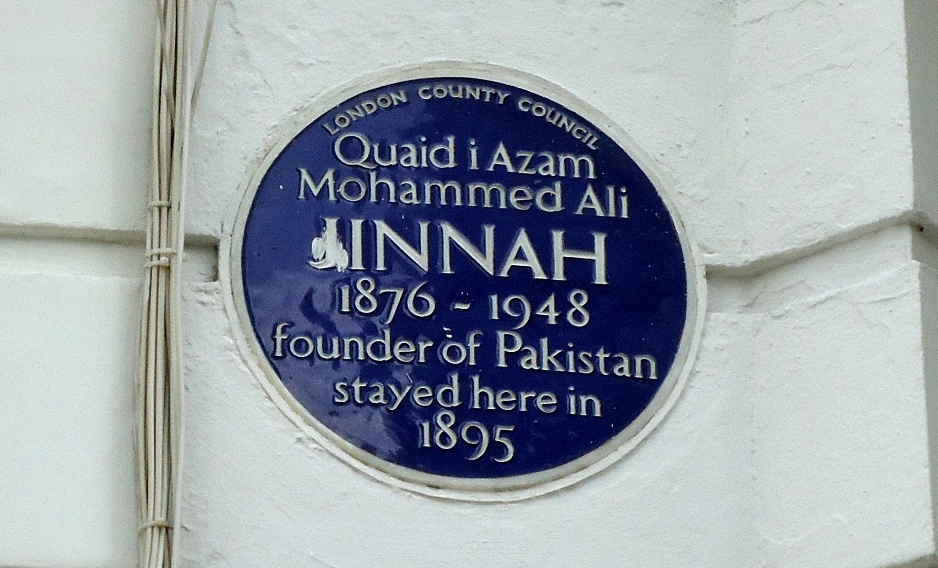

法律に不満を抱いたジンナーは、短期間ではあったがシェイクスピア劇団で舞台俳優のキャリアを歩んだが、父からの厳しい手紙を受け取って辞任した。1895年、19歳で彼はインド系イギリス人として最年少で法曹資格を取得した。彼はカラチに戻ったものの、ボンベイに移るまで短期間しか滞在しなかった。

2. 法曹および初期の政治活動

ジンナーは、法曹としての輝かしいキャリアを築き、その過程でインド独立運動の初期における重要な政治的役割を担った。彼は当初、ヒンドゥー教徒とイスラム教徒の統一を追求し、インドにおける自治の推進に尽力した。

2.1. 法曹としての活動

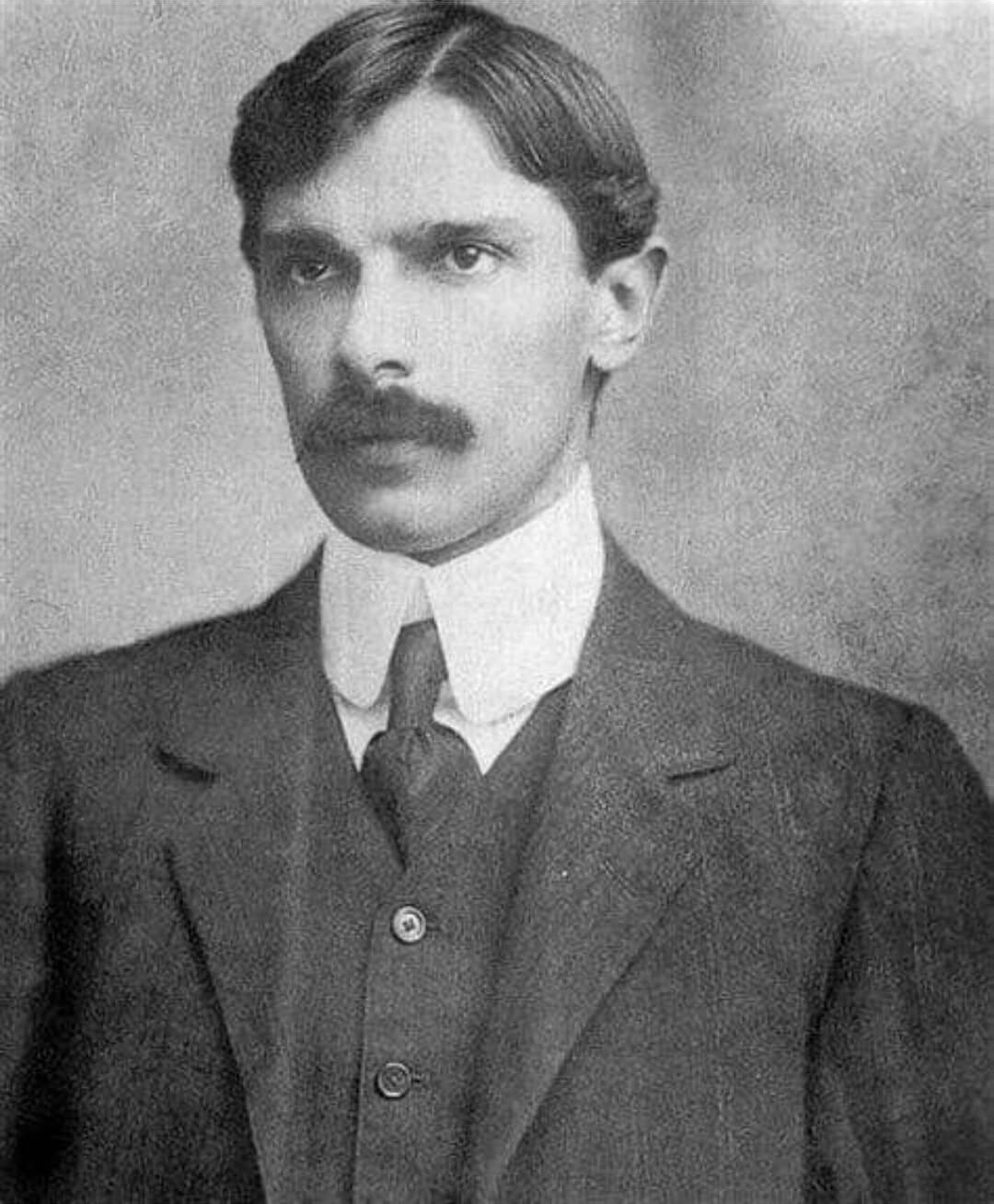

20歳でジンナーはボンベイで弁護士としての活動を始め、当時、市内で唯一のムスリム弁護士であった。英語は彼の主要言語となり、生涯を通じてそうあり続けた。1897年から1900年までの最初の3年間は、ほとんど依頼がなく、苦労した。彼のキャリアが好転したのは、ボンベイの法務長官代理であるジョン・モールズワース・マクファーソンが、ジンナーを彼の執務室で働かせないかと誘ったときである。1900年、ボンベイ管区判事P.H.ダストゥールが一時的に職を離れ、ジンナーが暫定的にその職に就いた。6か月の任期終了後、ジンナーは月給1500 INRでの常任職を提示されたが、丁重に辞退し、将来は1日に1500 INR(当時としては巨額)を稼ぐつもりであると述べた。彼は最終的にその目標を達成した。しかし、パキスタン総督として、彼は多額の給与を受け取ることを拒否し、月額1パキスタン・ルピーに定めた。

弁護士として、ジンナーは1908年の「コーカス事件」における巧妙な手腕で名声を得た。この論争はボンベイの市議会議員選挙に起因しており、インド人たちは、サー・フェローズシャー・メヘターを議会から排除するために、ヨーロッパ人の「コーカス」によって選挙が不正に行われたと主張した。ジンナーは、著名な弁護士であったサー・フェローズシャーの代理人として事件を率い、高い評価を得た。この事件の後、ジンナーは弁舌と法的な論理で名を馳せ、成功を収めた。1908年、彼のインド国民会議における派閥の敵であったバール・ガンガーダル・ティラクが扇動罪で逮捕された。ティラクが裁判で自身を弁護する前に、ジンナーに保釈を求めるよう依頼した。ジンナーは成功しなかったが、1916年にティラクが再び扇動罪で起訴された際には無罪を勝ち取った。

ボンベイ高等裁判所の同僚弁護士の一人は、「ジンナーの自分自身への信頼は信じられないほどだった」と回想している。裁判官が「ジンナー氏、あなたは三流の判事を相手にしているのではないことを忘れないでください」と忠告した際、ジンナーが「閣下、私が三流の弁護士を相手にしているのではないことを忠告させていただきます」と応じたことを彼は思い出した。別の同僚弁護士は彼を次のように評している。

:彼は神が彼を創造した通りの、偉大な弁護士だった。彼には第六感があった。角の向こう側を見通すことができた。そこに彼の才能があった...彼は非常に明晰な思考の持ち主だった...しかし、彼は言葉を選び、ゆっくりと、彼の主張を確実に押し通した。

ジンナーは労働者階級の擁護者であり、熱心な労働組合主義者でもあった。1925年には、7万人もの組合員を抱える全インド郵便職員組合の委員長に選出された。全パキスタン労働者連盟の出版物『労働組合と労使関係の生産的役割』によれば、ジンナーは立法議会議員として、労働者の権利を強く主張し、彼らの「生活賃金と公正な労働条件」を獲得するために奮闘したという。彼はまた、1926年の労働組合法の制定において重要な役割を果たし、これにより労働組合運動は組織化のための法的保護を得た。

2.2. 政界への進出とインド国民会議での活動

1857年、多くのインド人がイギリスの支配に対する反乱を起こした。この衝突後、一部のアングロ・インディアンやイギリス在住のインド人たちは、インド亜大陸におけるより大きな自治を求め、その結果、1885年にインド国民会議が設立された。設立当初のメンバーのほとんどはイギリスで教育を受けており、政府が行っていた最小限の改革努力に満足していた。英領インドにおける民主的制度の要求に対して、ムスリムは熱心ではなかった。彼らは人口の4分の1から3分の1を占めていたが、ヒンドゥー教徒に数で劣っていたためである。国民会議の初期の会合には、主にエリート層からの少数のムスリムが参加していた。

ジンナーは1900年代初頭の多くの時間を弁護士業に費やしたが、政治的関与は続けた。彼は1904年12月にボンベイで開催された国民会議の第20回年次総会に参加することで政治生活を始めた。彼は国民会議の穏健派の一員であり、自治達成におけるヒンドゥー・ムスリム統一を支持し、メヘター、ナオロージー、ゴーパール・クリシュナ・ゴーカレーなどの指導者に従った。彼らは、即時の独立を求めるティラクやララ・ラージパト・ラーイのような指導者たちと対立していた。1906年、アーガー・ハーン3世を団長とするムスリム指導者の一団(シムラー使節団として知られる)が、新総督第4代ミントー伯爵ギルバート・エリオット=マーレイ=キニンマウンドを訪ね、忠誠を誓い、将来の政治改革において「非同情的な(ヒンドゥー)多数派」から保護される保証を求めた。これに不満を抱いたジンナーは、『グジャラート』紙の編集者宛に書簡を送り、使節団のメンバーにはインドのムスリムを代表する権利があるのか、彼らは非選出で自己任命であると問いかけた。同年12月にダッカで多くの同じ指導者たちがムスリム共同体の利益を擁護するための全インド・ムスリム連盟を結成した際も、ジンナーは反対した。アーガー・ハーンは後に、連盟を独立に導くことになるジンナーが「私と友人たちが行ったすべてのことに対して激しい敵意を示した」ことは「奇妙な皮肉」だったと記している。「彼は、分離選挙という我々の原則が国家を分裂させていると言った」と。しかし、その初期には連盟は影響力がなく、ミントーはそれをムスリム共同体の代表とはみなさず、1911年のベンガル分割令の撤回を防ぐことにも無力であった。この撤回はムスリムの利益に対する打撃とみなされた。

ジンナーは当初、ムスリムのための分離選挙制度に反対していたが、この手段を用いて1909年にボンベイのムスリム代表として帝国立法評議会の最初の選挙職を獲得した。彼は、この職を求めていた二人の年長の、より有名なムスリムが膠着状態に陥った際の妥協候補であった。ミントーによって制定された改革の一環として60人に拡大されたこの評議会は、総督に立法を勧告した。評議会では公職者のみが投票でき、ジンナーのような非公職者には投票権がなかった。彼の弁護士キャリアを通じて、ジンナーは遺産相続法を専門とし(インドの貴族階級の多くの顧客を持っていた)、1911年にはムスリムの宗教的信託を英領インド法の下で法的に安定させるためのワクフ検証法案を提出した。2年後、この法案は可決され、非公職者が提出した法案としては初めて評議会を通過し、総督によって制定された。ジンナーはまた、デヘラードゥーンのインド陸軍士官学校設立に貢献する委員会にも任命された。

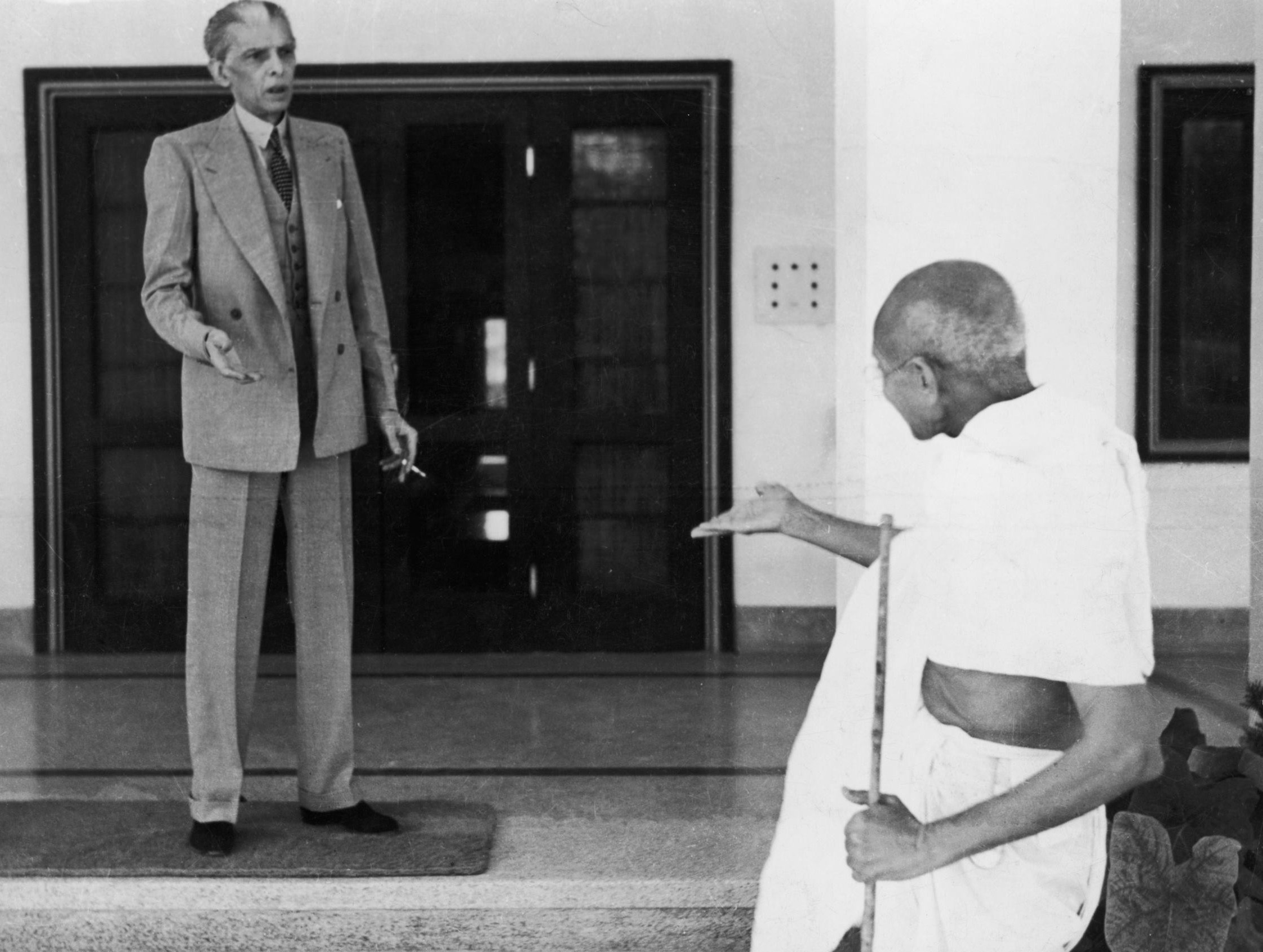

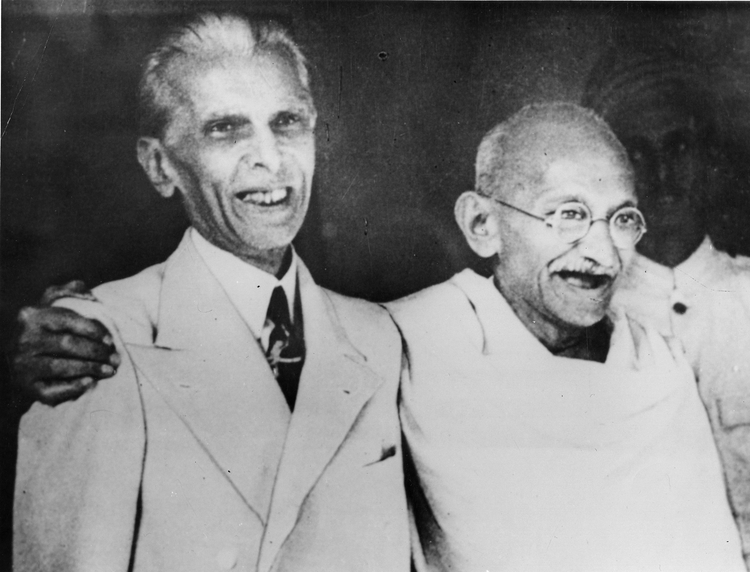

1912年12月、ジンナーはまだ会員ではなかったものの、ムスリム連盟の年次総会で演説を行った。彼は翌年に入会したが、国民会議の会員でもあり続け、「独立したインドというより大きな国家の大義」には連盟の会員資格が二義的であると強調した。1913年4月、彼は再びゴーカレーとともにイギリスへ渡り、国民会議を代表して政府関係者と会談した。ヒンドゥー教徒であるゴーカレーは後に、ジンナーには「真の素質があり、あらゆる宗派的偏見からの自由があり、彼がヒンドゥー・ムスリム統一の最高の使節となるだろう」と述べている。ジンナーは1914年にも国民会議の代表団を率いてロンドンに向かったが、1914年8月の第一次世界大戦勃発により、政府関係者はインド改革にほとんど関心を示さなかった。偶然にも、彼がイギリスに滞在していた同時期に、彼の偉大な政治的ライバルとなるマハトマ・ガンディーがいた。ガンディーは南アフリカで非暴力不服従運動(サティヤーグラハ)を提唱して有名になったヒンドゥーの弁護士である。ジンナーはガンディーを歓迎するレセプションに出席し、二人は初めて出会い言葉を交わした。その直後、ジンナーは1915年1月にインドに帰国した。

2.3. ラクナウ協定

1915年のメヘターとゴーカレーの死去により、国民会議におけるジンナーの穏健派の勢力は弱体化した。さらにナオロージーがロンドンに留まり、1917年に死去するまで滞在したことで、彼は一層孤立した。それでもなお、ジンナーは国民会議と連盟を統合するために尽力した。1916年、ジンナーがムスリム連盟の議長を務める中、両組織はラクナウ協定を締結し、各州におけるムスリムとヒンドゥーの代表数を規定した。この協定は完全に実施されることはなかったものの、その締結は国民会議と連盟間の協力の時代をもたらした。

2.4. 自治権運動

戦争中、ジンナーは他のインド人穏健派とともにイギリスの戦争努力を支持した。彼らは、インド人が政治的自由という形で報われることを期待していた。ジンナーは1916年の全インド自治連盟設立において重要な役割を果たした。政治指導者アニー・ベサントやティラクとともに、ジンナーはインドの「自治領」としての地位、つまりカナダ、ニュージーランド、オーストラリアと同様の自治領としての地位を要求したが、戦争のためイギリスの政治家たちはインドの憲法改革を検討することにほとんど関心を示さなかった。イギリスの閣僚エドウィン・モンタギューは回顧録でジンナーについて、「若く、完璧なマナーで、印象的な容姿を持ち、弁証法で完全武装し、自身の計画全体を主張する」と記している。

2.5. 14カ条提案

1927年、スタンリー・ボールドウィン保守党内閣のイギリス政府は、1919年インド統治法で義務付けられたインド政策の10年ごとの見直しを行った。この見直しは、ボールドウィンが次の選挙(1929年に敗北)で負けることを恐れて2年早く開始された。内閣は、インドの自治に強く反対していたウィンストン・チャーチルの影響を受け、委員会を早期に任命することで、彼らが支持するインド政策が自らの政府存続後も維持されることを望んだ。結果として、ジョン・サイモン率いるサイモン委員会は、自由党の国会議員であったが、保守党が多数を占めており、1928年3月にインドに到着した。彼らは、英国がインド代表を委員会に含めることを拒否したことに怒り、ムスリムとヒンドゥー双方のインド指導者たちによるボイコットを受けた。しかし、一部のムスリムは連盟を離脱し、サイモン委員会を歓迎し、ジンナーを否認した。連盟執行評議会のほとんどのメンバーはジンナーに忠実であり、1927年12月と1928年1月に開催された連盟会議に参加し、ジンナーを連盟の永久議長として再確認した。この会期で、ジンナーは代表団に対し、「イギリスに対する憲法上の戦争が宣言された。和解のための交渉は我々側から来るものではない...(インド担当大臣)初代バーケンヘッド伯爵F・E・スミスは、専ら白人だけで構成された委員会を任命することで、我々が自治には不適格であると宣言したのだ」と述べた。

バーケンヘッドは1928年、インド人にインドの憲法改正に関する独自の提案を出すよう挑発した。これに対し、国民会議はモーティラル・ネルーを委員長とする委員会を招集した。ネルー報告書は、選挙における相互依存が共同体をより密接に結びつけるという理由から、地理に基づく選挙区を支持した。ジンナーは、ムスリムが政府に発言権を持つためには宗教に基づく分離選挙区が必要であると信じていたが、この点については妥協する用意があったものの、両党間の交渉は失敗に終わった。彼は、ムスリムが立法機関や内閣に強制的に代表を置くことを求めるなど、幅広いムスリムを満足させ、連盟を再統一できると期待する提案を提示した。これらは彼のジンナーの14カ条提案として知られるようになった。しかし、彼が採択を目指したデリーでの連盟会議が混沌とした議論に陥ったため、14カ条の採択を確保することはできなかった。

2.6. 国民会議からの離脱

インド人とイギリス人の関係は、帝国立法評議会が戦時中の市民的自由に対する緊急制限を延長した1919年に緊張した。ジンナーはこれに抗議して評議会を辞任した。インド全土で不安が広がり、アムリトサルのジャリアンワラ・バーグ虐殺で、英印陸軍部隊が抗議集会に発砲し数百人を殺害したことで、状況は悪化した。アムリトサル事件の後、インドに帰国し、国民会議で広く尊敬され大きな影響力を持つ指導者となっていたガンディーは、イギリスに対するサティヤーグラハを呼びかけた。ガンディーの提案は幅広いヒンドゥーの支持を得て、ヒラファト運動の多くのムスリムにも魅力的であった。これらのムスリムは、ガンディーの支援を受けて、多くのムスリムに精神的指導を与えていたオスマン・カリフ制の維持を求めていた。カリフはオスマン帝国の皇帝であり、第一次世界大戦での国の敗北後、両方の職を奪われることになっていた。ガンディーは、戦争中に殺害または投獄されたムスリムのために尽力したことで、ムスリムの間でかなりの人気を博していた。ジンナーや国民会議の他の指導者たちとは異なり、ガンディーは西洋式の服装をせず、英語の代わりにインドの言語を使おうと最善を尽くし、インド文化に深く根差していた。ガンディーの地域的な指導スタイルは、インド人民の間で大きな人気を得た。ジンナーは、ガンディーのヒラファト運動への擁護を、宗教的熱狂の支持とみなして批判した。ジンナーは、ガンディーが提案したサティヤーグラハ運動を政治的無政府状態とみなし、自治は憲法上の手段によって確保されるべきだと信じていた。彼はガンディーに反対したが、インドの世論は彼に不利であった。ナーグプルでの1920年の国民会議会期で、ジンナーは代表者たちに怒鳴られ、彼らはガンディーの提案を可決し、インドが独立するまでサティヤーグラハを誓約した。ジンナーは同じ都市で開催されたその後の連盟の会合には出席せず、そこでも同様の決議が可決された。国民会議がガンディーの運動を支持したため、ジンナーは連盟以外のすべての役職を辞任した。

3. イギリス滞在と政界復帰

ジンナーはインド政治から一時的に距離を置き、イギリスで自己省察と法曹活動に専念した。この期間、彼は妹のファーティマ・ジンナーから多大な支えを受け、私生活においても重要な変化があった。その後、彼はインドに戻り、疲弊していた全インド・ムスリム連盟の再建と指導者の地位確立に尽力し、政治的影響力を再び確立していった。

3.1. イギリスでの歳月

ガンディーとヒラファト派の同盟は長くは続かず、抵抗運動は期待されたほど効果を発揮せず、インドの機関は機能し続けた。ジンナーは代替の政治思想を模索し、国民会議のライバルとなる新しい政党の組織を検討した。1923年9月、ジンナーは新しい中央立法議会のボンベイ選出ムスリム議員に選出された。彼は議会で多くのインド人議員を組織してスワラージ党と協力させるなど、議会人として優れた手腕を発揮し、完全な責任ある政府を求める要求を押し通し続けた。1925年、その立法活動が評価され、総督を引退する第初代レディング侯爵ルーファス・アイザックスからナイトの称号を授与されたが、彼は「私は平のジンナー氏でいることを望む」と答えた。

1929年のイギリス総選挙でボールドウィンが敗北した後、労働党のラムゼイ・マクドナルドが首相になった。マクドナルドはインドの将来についてロンドンでインドとイギリスの指導者会議を望み、ジンナーもこの方針を支持した。続く3年間で3回の円卓会議が開催されたが、いずれも合意には至らなかった。ジンナーは最初の2回の会議には代表として参加したが、最後の会議には招待されなかった。彼は1930年から1934年までのほとんどの期間、イギリスに滞在し、枢密院司法委員会で弁護士として活動し、多くのインド関連事件を扱った。彼の伝記作家たちは、なぜ彼がこれほど長くイギリスに滞在したのかについて意見が分かれている。ウォルパートは、ジンナーが常任上訴貴族になっていれば生涯そこに留まったであろうと主張し、また、ジンナーが代わりに国会議員の議席を求めていたとも推測している。初期の伝記作家ヘクター・ボリソは、ジンナーがイギリス議会入りを求めていたことを否定しているが、ジャスワント・シンは、ジンナーのイギリス滞在をインド闘争からの休憩またはサバティカル期間と見なしている。ボリソはこの時期を「ジンナーの秩序と熟考の年月であり、初期の闘争と最後の征服の嵐の間に挟まれた時期」と呼んでいる。

3.2. 私生活

1931年、ファーティマ・ジンナーは兄とともにイギリスに移り住んだ。それ以来、ムハンマド・アリー・ジンナーは、年をとり、最終的に彼を死に至らしめることになる肺の病気に苦しむようになったが、彼女から個人的な介護と支援を受けた。彼女は彼と生活を共にし、旅行にも同行し、彼の緊密な助言者となった。ムハンマド・ジンナーの娘ディーナーは、イギリスとインドで教育を受けた。ジンナーは後に、ディーナーが著名な実業家一家のパールシー出身のネヴィル・ワディアと結婚することを決意したことで、彼女と疎遠になった。ジンナーがディーナーにムスリムとの結婚を促した際、彼女はジンナー自身が自分の信仰とは異なる女性と結婚したことを彼に思い出させた。ジンナーは娘とは丁寧に手紙をやり取りし続けたが、彼らの個人的な関係は緊張しており、彼女はジンナーの生前にパキスタンを訪れることはなく、彼の葬儀のためだけに訪れた。

ジンナーは1918年に24歳年下の2番目の妻、ラッタンバーイー・プティ(「ルッティー」)と結婚した。彼女は彼の友人であったディンショー・プティ卿のファッショナブルな若い娘であり、ボンベイのエリートパールシーの一族の一員であった。この結婚には、ラッタンバーイーの家族とパールシー共同体、そして一部のムスリム宗教指導者からの大きな反対があった。ラッタンバーイーは家族に反抗し、形式上イスラム教に改宗し、メアリアム・ジンナーという名前を名乗った(ただし実際には使用しなかった)。これにより、彼女は家族とパールシー社会から永久に絶縁された。夫妻はボンベイのジンナー・マンションに居住し、頻繁にインドやヨーロッパを旅行した。夫妻の唯一の子である娘のディーナー・ワディアは1919年8月15日に生まれた。しかし、夫婦関係はルッティーが1929年に死去する前に破綻し、別居していた。ルッティーの死後、ジンナーの妹ファーティマが彼の世話をするようになり、娘のディーナーの面倒も見た。

ジンナーの私生活における習慣や嗜好についても言及されることがある。彼は熱心な喫煙者であり、デスクには常に「クレイブン・A」のタバコが置かれ、過去30年間で1日50本以上を吸っていたほか、キューバ産葉巻の箱も置いていた。彼の健康状態が悪化しても、彼は公の場では常に完璧な服装を維持しようとした。晩年には、カラクールの帽子をよく着用しており、それは後に「ジンナー・キャップ」として知られるようになった。

3.3. 政界復帰とムスリム連盟指導

1930年代初頭、インドのムスリム民族主義が再び高まり、それがパキスタン宣言へとつながった。1933年、インドのムスリム、特に英領インドのユナイテッド・プロヴィンスのムスリムたちは、ジンナーに帰国して、活動が停滞していた全インド・ムスリム連盟の指導者の座に再び就くよう強く促し始めた。彼は名目上は連盟の議長であったが、同年4月の1933年の会期に出席するためにインドへ渡ることを辞退し、年末までには帰国できないと記した。

ジンナーの帰国を求めて彼と会談した人々の中には、後にジンナーの主要な政治的協力者となり、パキスタン首相となるリヤーカト・アリー・ハーンもいた。ジンナーの要請により、リヤーカトは多数のムスリム政治家と帰国について議論し、ジンナーへの推薦を再確認した。1934年初頭、ジンナーはインド亜大陸に戻ったが、その後数年間はロンドンとインドを行き来して仕事をし、ハムステッドの家を売り、イギリスでの法律事務所を閉鎖した。

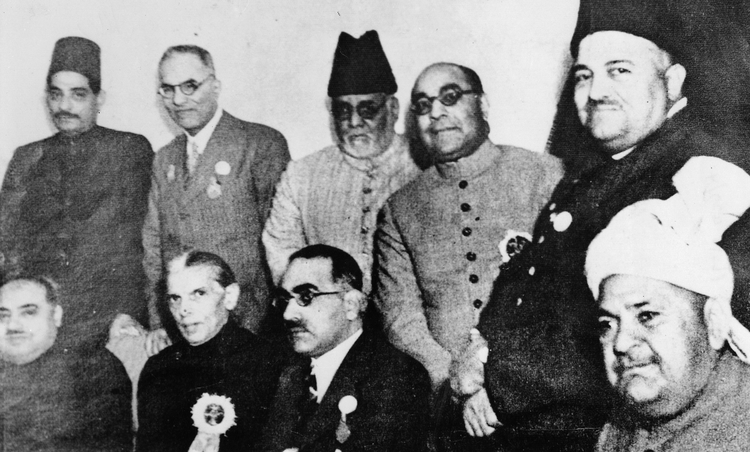

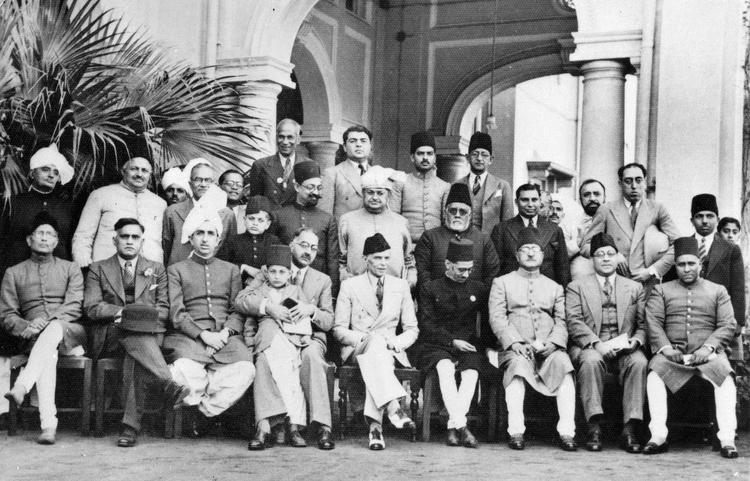

1934年10月、ボンベイのムスリムたちは、当時ロンドンに不在だったジンナーを中央立法議会の代表として選出した。イギリス議会の1935年インド統治法は、インドの各州にかなりの権限を与え、ニューデリーの中央議会は外交、防衛、予算の大部分などの事項に権限を持たないという弱い中央政府を規定していた。しかし、完全な権限は依然として総督の手にあり、彼は立法府を解散し、勅令で統治することができた。連盟は、議会の弱さに留保を表明しつつも、この計画を reluctantly (しぶしぶ)受け入れた。国民会議は1937年の1937年のインド地方選挙に向けてはるかに準備が整っており、連盟はムスリムが多数を占めるいずれの州においてもムスリム議席の過半数を獲得できなかった。デリーのムスリム議席の過半数は獲得したものの、どこでも政府を形成することはできなかったが、ベンガル管区では連立政権の一部となった。国民会議とその同盟は、ほとんどすべての住民がムスリムであるにもかかわらず、連盟が議席を獲得できなかった北西辺境州でも政府を形成した。

ジャスワント・シンによれば、「1937年の出来事は、ジンナーに計り知れない、ほとんど心的外傷のような影響を与えた」。20年間、彼はムスリムが統一インドにおいて、分離選挙区、ムスリムが多数を維持するように引かれた州境、そしてその他の少数派の権利保護を通じて、自らの権利を守ることができると信じていたにもかかわらず、ムスリム有権者は団結できず、ジンナーが提示しようとした問題は派閥間の争いの中で失われてしまった。シンは1937年の選挙がムスリムの政治的世論に与えた影響を指摘している。「国民会議がほとんどすべてのムスリム州議会議員を野党席に座らせて政府を形成したとき、非国民会議派のムスリムは、ほとんど完全に政治的無力であるという厳しい現実に突然直面した。国民会議がムスリム議席を一つも獲得しなくても...一般議席の強さで議会の絶対多数を確保する限り、彼らは完全に独自の政府を形成できるし、するだろうということが、雷に打たれたように彼らにとって明らかになったのである。」

その後の2年間、ジンナーは連盟へのムスリムの支持を構築するために尽力した。彼は、ムスリム主導のベンガルとパンジャーブの州政府をニューデリーの中央政府(「中央」)で代表する権利を確保した。彼は連盟を拡大するために、会費を2インド・アンナ(1ルピーの8分の1)に減らし、国民会議への加入費の半分とした。彼は連盟を国民会議の路線に沿って再編成し、ほとんどの権限を彼が任命する執行委員会に集中させた。1939年12月までに、リヤーカトは連盟が320万人の2アンナ会員を擁すると推定した。

4. パキスタン建国運動

ジンナーは、ムハンマド・イクバールの思想的影響を受け、ムスリムとヒンドゥーは異なる二つの民族であるという二民族論を提唱し、ラホール決議を通じてムスリム国家の分離独立を明確に要求した。第二次世界大戦中の政治戦略により、ムスリム連盟は勢力を拡大し、独立に向けた交渉を主導。最終的にルイス・マウントバッテン総督との協議を経てインド分割を伴うパキスタン独立が実現したものの、この過程で大規模な混乱と暴力が発生した。

4.1. 独立への背景とイデオロギー形成

1930年代後半まで、英領インドのムスリムのほとんどは、独立に際して、自己統治を主張するヒンドゥー教徒や他の人々と同じように、英領インド全体を包含する単一国家の一部となることを期待していた。それにもかかわらず、他の民族主義的な提案も行われていた。1930年にアラーハーバードでの連盟の会期中に発表されたアラーハーバード演説で、ムハンマド・イクバール卿は英領インド内のムスリムのための国家を要求した。チョウドリー・ラフマト・アリーは1933年に、インダス渓谷に「パキスタン」という国家を提唱するパンフレットを出版し、インドの他のムスリム多数地域には別の名前を付けた。ジンナーとイクバールは1936年と1937年に文通しており、その後の数年間、ジンナーはイクバールを自身の師と称賛し、演説でイクバールの描写や修辞を用いた。

国民会議の多くの指導者がインド国家のための強力な中央政府を求めていた一方で、ジンナーを含む一部のムスリム政治家は、ムスリム共同体の強力な保護なしにはこれを受け入れることを望まなかった。他のムスリムは国民会議を支持していた。国民会議は公式には独立後の世俗国家を主張していたが、伝統主義派(マダン・モハン・マラヴィヤやヴァッラブバーイー・パテルなどの政治家を含む)は、独立したインドが牛の殺害禁止やヒンディー語の国語化などの法律を制定すべきだと信じていた。国民会議の指導部がヒンドゥー共同体主義者たちを否認しなかったことは、国民会議を支持するムスリムを不安にさせた。それにもかかわらず、国民会議は1937年頃まではかなりのムスリム支持を得ていた。

両共同体を隔てた出来事には、1937年の選挙後、ユナイテッド・プロヴィンスで国民会議と連盟を含む連立政権を形成しようとした試みが失敗したことが挙げられる。歴史家イアン・タルボットによれば、「州の国民会議政府は、ムスリム住民の文化的・宗教的感受性を理解し尊重しようとしなかった。ムスリム連盟がムスリムの利益を守ることができるのは自分たちだけだと主張したことは、したがって大きな推進力を得た。注目すべきは、連盟がパキスタン国家を要求するようになったのは、この国民会議支配の時期の後でしかなかったことである。」

バールラージ・プーリは彼のジャーナル記事で、ムスリム連盟の議長が1937年の投票後、「全くの絶望」から分割のアイデアに転じたことを示唆している。歴史家アクバル・S・アフメドは、ジンナーが国民会議との和解の希望を捨てたのは、彼が「自身のイスラムのルーツ、自身のアイデンティティ、文化、そして歴史を再発見し、それが彼の晩年にますます前面に出てくるようになった」からだと示唆している。ジンナーはまた、1930年代後半にはますますムスリムの服装を身につけるようになった。1937年の投票の後、ジンナーは、権力分担の問題は全インド規模で解決されるべきであり、彼自身が連盟の議長としてムスリム共同体の唯一の代弁者として受け入れられるべきだと要求した。

4.2. イクバールのジンナーへの影響

:唯一の道がある。ムスリムはジンナーの手を強化すべきだ。彼らはムスリム連盟に参加すべきだ。現在解決されつつあるインド問題は、ヒンドゥーとイギリスの両方に対する我々の統一戦線によって対抗できる。それがなければ、我々の要求は受け入れられないだろう。人々は我々の要求が共同体主義の匂いがすると言う。これは単なるプロパガンダだ。これらの要求は、我々の民族的存立の防衛に関するものだ...。統一戦線はムスリム連盟の指導の下で形成できる。そしてムスリム連盟はジンナーのおかげでのみ成功できる。今やジンナー以外にムスリムを率いることができる者はいない。

:--ムハンマド・イクバール、1938年

パキスタン建国を主導する上でのジンナーに対するイクバールの影響は、学者たちによって「重要」、「強力」、さらには「疑う余地がない」と評されている。イクバールはまた、ジンナーがロンドンでの自主的な亡命を終え、インド政治に復帰するよう説得する上で影響力のある力であったとされている。しかし、当初、イクバールとジンナーは対立しており、イクバールはジンナーが英領インド時代のムスリム共同体が直面する危機を気にかけないと考えていた。アクバル・S・アフメドによれば、この状況は1938年のイクバールの死の数年前から変わり始めた。イクバールは徐々にジンナーを自身の見解に転向させることに成功し、ジンナーは最終的にイクバールを自身の師として受け入れた。アフメドは、イクバールの書簡に対するジンナーの注釈において、ジンナーがイクバールの見解、つまりインドのムスリムには分離した祖国が必要であるという見解に連帯を表明していると述べている。

イクバールの影響はまた、ジンナーにムスリムのアイデンティティに対するより深い認識を与えた。この影響の証拠は1937年以降に現れ始めた。ジンナーは演説でイクバールを模倣するだけでなく、イスラムの象徴主義を使用し始め、被差別者層への演説を始めた。アフメドはジンナーの言葉の変化に注目し、彼が依然として信教の自由と少数派の保護を擁護していたものの、彼が目指していたモデルはもはや世俗的な政治家ではなく、預言者ムハンマドのそれであったと述べている。アフメドはさらに、後のジンナーを世俗主義者として描いた学者たちは、彼の演説をイスラムの歴史と文化の文脈で読むべきであると主張し、それを誤解していると断言している。したがって、ジンナーのパキスタンに関する構想は、イスラム的性質を持つようになることが明らかになった。この変化はジンナーの生涯の残りの期間続くことになった。「ムスリムの統一、イスラムの自由、正義、平等の理想、経済、さらには祈りといった実践に至るまで、イクバールから直接思想を借用し続けた」。

イクバールの死から2年後の1940年の演説で、ジンナーはたとえ彼自身が国家を率いることがないとしても、イクバールのイスラム国家パキスタンのビジョンを実現することを望むと表明した。ジンナーは、「もし私がインドでムスリム国家の理想が達成されるのを見届けることができ、その時イクバールの著作とムスリム国家の統治を選ぶ選択肢を与えられたなら、私は前者を選ぶだろう」と述べた。

4.3. 第二次世界大戦とラホール決議

1939年9月3日、イギリス首相ネヴィル・チェンバレンはナチス・ドイツとの戦争開始を発表した。翌日、インド総督第2代リンリスゴー侯爵ヴィクター・ホープは、インドの政治指導者と相談することなく、インドがイギリスとともに参戦したことを発表した。インドでは広範な抗議活動が起こった。ジンナーとガンディーとの会談後、リンリスゴーは自治に関する交渉が戦争期間中停止されることを発表した。国民会議は9月14日、憲法を決定するための憲法制定議会による即時独立を要求したが、これが拒否されると、8つの州政府が11月10日に辞任し、これらの州の総督は残りの戦争期間、勅令によって統治した。一方、ジンナーはイギリスに協力する意向が強く、イギリスも彼と連盟をインドのムスリムの代表としてますます認識するようになった。ジンナーは後に、「戦争が始まってから...私はガンディー氏と同じ立場で扱われた。なぜ私がガンディー氏と並んで昇進し、地位を与えられたのか不思議だった」と述べた。連盟はイギリスの戦争努力を積極的に支持しなかったが、妨害もしなかった。

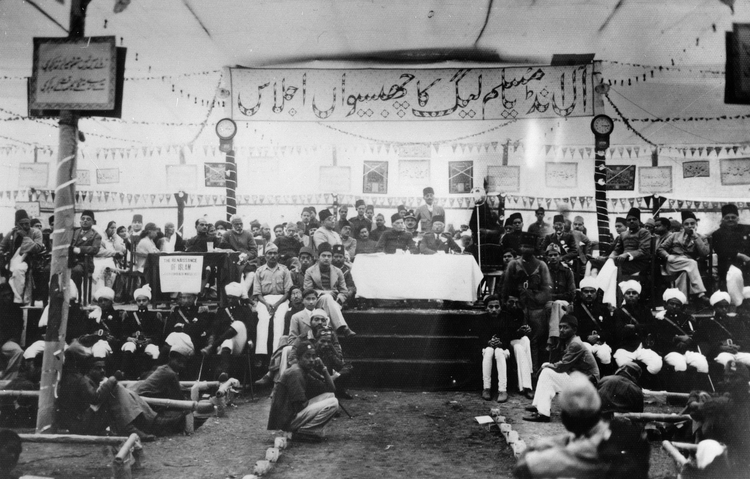

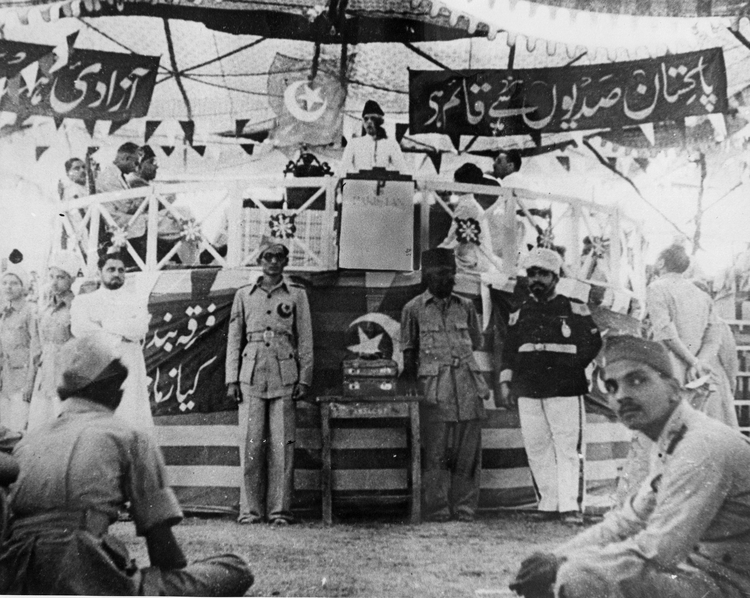

イギリスとムスリムが一部協力関係にあったため、総督はジンナーにムスリム連盟の自治に関する立場を表明するよう求めた。それは国民会議の立場とは大きく異なると確信していたからである。そのような立場を打ち出すため、連盟の執行委員会は1940年2月に4日間会合を開き、憲法小委員会の検討事項を定めた。執行委員会は、小委員会がムスリムが優勢な英領インド北西部の州を「イギリスと直接関係を持つ独立した自治領」にする提案を持ち帰るよう求めた。2月6日、ジンナーは総督に対し、ムスリム連盟が1935年統治法で構想されていた連邦制ではなく分割を要求するだろうと伝えた。小委員会の作業に基づくラホール決議(「パキスタン決議」とも呼ばれるが、その名前は含まれていない)は、二民族論を受け入れ、英領インド北西部のムスリム多数州の統一と完全な自治を求めた。同様の権利は東部のムスリム多数地域にも付与され、他の州のムスリム少数派には不特定の保護が与えられることになっていた。この決議は1940年3月23日にラホールで開催された連盟の会期で可決された。

ラホール決議に対するガンディーの反応は控えめであった。彼はそれを「困惑させるもの」と呼んだが、弟子たちにはムスリムがインドの他の人々と同じように自決権を持っていると語った。国民会議の指導者たちはより声を荒げ、ジャワハルラール・ネルーはラホール決議を「ジンナーの幻想的な提案」と呼び、チャクラヴァルティー・ラージゴーパールアチャーリーはジンナーの分割に関する見解を「病的な精神の兆候」と見なした。リンリスゴーはウィンストン・チャーチルがイギリス首相に就任して間もない1940年6月にジンナーと会談し、8月には国民会議と連盟の両方に取引を提案した。それは、戦争への全面的な支持と引き換えに、リンリスゴーがインド代表を主要な戦時評議会に加えることを認め、戦後にインドの将来を決定する代表機関を約束し、将来の合意が国民の大部分の反対を押し切って強制されることはないというものであった。これは国民会議にも連盟にも満足いくものではなかったが、ジンナーはイギリスがムスリム共同体の利益の代表者としてジンナーを認識する方向に動いたことに喜んだ。ジンナーは、パキスタンの境界やイギリス、そしてインド亜大陸の他の地域との関係について具体的な提案をすることに消極的であった。それは、いかなる明確な計画も連盟を分裂させることを恐れていたためである。

1941年12月の真珠湾攻撃によりアメリカ合衆国が参戦した。続く数ヶ月、日本は東南アジアで進軍し、イギリス内閣はインド人を懐柔し、戦争を全面的に支持させるためのクリップス使節団を派遣した。クリップスは一部の州に、「地方オプション」として、インド中央政府から一定期間または恒久的に離脱し、独自の自治領となるか、別の連邦に参加する選択肢を与えることを提案した。ムスリム連盟は、ベンガルやパンジャーブのような混在州で離脱に必要な立法投票を獲得できるかどうかに確信が持てず、ジンナーはパキスタンの存在権を十分に認めていないとして提案を拒否した。国民会議もクリップス案を拒否し、クリップスが用意していない即時譲歩を要求した。この拒否にもかかわらず、ジンナーと連盟はクリップス提案をパキスタンを原則的に認めるものとみなした。

国民会議は失敗したクリップス使節団の後、1942年8月にイギリスに対し直ちに「インドを去れ」と要求し、独立するまで大規模なサティヤーグラハ運動を宣言した。イギリスは国民会議の主要な指導者のほとんどを直ちに逮捕し、戦争の残りの期間投獄した。しかし、ガンディーは1944年に健康上の理由で釈放されるまで、アーガー・ハーンの宮殿の一つで軟禁状態に置かれた。国民会議の指導者たちが政治舞台から不在となる中、ジンナーはヒンドゥー支配の脅威を警告し、パキスタン要求を維持したが、その内容については詳しく述べなかった。ジンナーはまた、州レベルでの連盟の政治的支配を強化するために尽力した。

彼は1940年代初頭にデリーで新聞『ドーン』の設立を支援した。この新聞は連盟のメッセージを広めるのに役立ち、最終的にはパキスタンの主要な英語新聞となった。彼はまた、マハトマ・ガンディーが滞在していたビルラ・ハウスの近くにあるアブドゥル・カラーム博士通り(現在のA.P.J.アブドゥル・カラーム博士通り)にあるデリーのオーランゼーブ・ロード(現在のデリーの最も裕福な人物であったサー・ソバ・シンの自宅の近く)に住み始めた。彼の家は現在、在インドオランダ大使館であり、多くの人にジンナー・ハウスとして知られている。

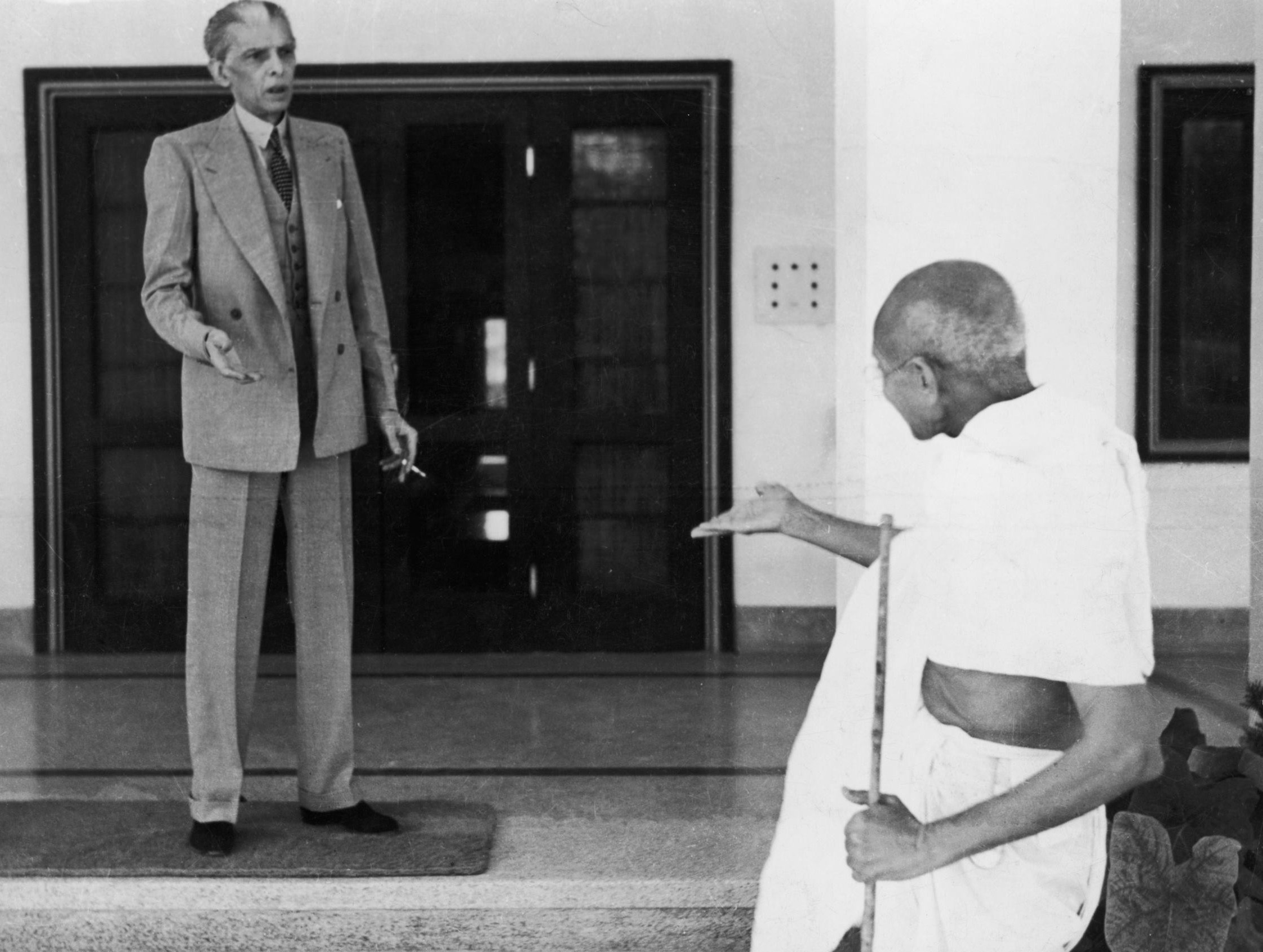

1944年9月、ジンナーは拘束を解かれたばかりのガンディーをボンベイのマラバール・ヒルの自宅に招いた。その後2週間にわたる会談が行われたが、合意には至らなかった。ジンナーはイギリス撤退前にパキスタンが承認され、直ちに成立することを主張した一方、ガンディーは統一インドが独立した後のある時点で分割に関する国民投票を行うことを提案した。1945年初頭、リヤーカトと国民会議指導者ブラーバーイー・デサーイーは、ジンナーの承認を得て会談し、戦後、国民会議と連盟が暫定政府を形成し、総督府執行評議会のメンバーを国民会議と連盟が同数で指名することに合意した。1945年6月に国民会議の指導部が投獄から釈放されると、彼らはこの合意を否認し、デサーイーが適切な権限なしに行動したとして非難した。

4.4. 戦後情勢と選挙

初代ウェーヴェル子爵アーチボルド・ウェーヴェルは1943年にリンリスゴーの後任として総督に就任した。1945年6月、国民会議の指導者たちが釈放された後、ウェーヴェルはシムラー会議を招集し、各共同体の主要人物をシムラーに招いて会談を行った。彼はリヤーカトとデサーイーが合意したような暫定政府を提案した。しかし、ウェーヴェルはムスリムのために確保された議席に連盟の候補者のみを配置することを保証することに消極的であった。招待された他のすべてのグループは候補者リストを総督に提出した。ウェーヴェルは7月中旬に会議を打ち切った。間近に迫った1945年イギリス総選挙を控え、チャーチル政権はそれ以上交渉を進めることはできないと感じていた。

イギリスの有権者は7月下旬にクレメント・アトリーと彼の労働党をアトリー内閣へと政権復帰させた。アトリーとインド担当大臣フレデリック・ペシック=ローレンス卿は、直ちにインドの状況の見直しを命じた。ジンナーは政権交代についてコメントしなかったが、彼の執行委員会を招集し、インドでの新選挙を求める声明を発表した。連盟はムスリムが多数を占める州で、ほとんどが同盟によって州レベルで影響力を持っており、ジンナーは、機会があれば連盟が選挙での地位を向上させ、ムスリムの唯一の代弁者であるという彼の主張にさらなる支持を与えるだろうと信じていた。ウェーヴェルはロンドンでの新しい主との協議の後、9月にインドに戻り、その後すぐに中央政府と州政府の両方で選挙が発表された。イギリスは、選挙後に憲法制定機関の形成が行われることを示した。

ムスリム連盟は、パキスタンという単一の課題で選挙運動を行うことを宣言した。アフマダーバードで演説するジンナーは、これを繰り返した。「パキスタンは我々にとって生死にかかわる問題だ」。1945年インド総選挙の12月のインド制憲議会選挙で、連盟はムスリムのために確保されたすべての議席を獲得した。1946年1月の1946年インド地方選挙では、連盟はムスリム票の75%を獲得し、1937年の4.4%から増加した。彼の伝記作家ボリソによれば、「これはジンナーの栄光の時であった。彼の骨の折れる政治運動、彼の強力な信念と主張は、ついに正当化された」。ウォルパートは、連盟の選挙結果が「インド亜大陸のムスリムの間でパキスタンが普遍的に受け入れられていることを証明したように見えた」と記している。それでも国民会議は中央議会を支配したが、以前の勢力から4議席を失った。

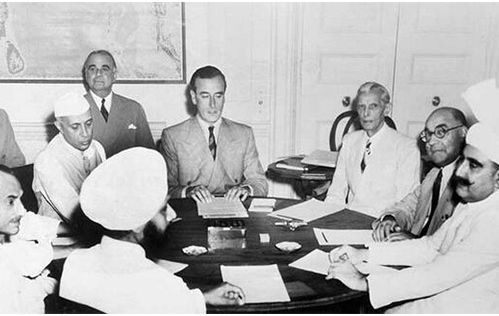

1946年2月、イギリス内閣はインドの指導者と交渉するための使節団を派遣することを決定した。この1946年インド閣僚使節団には、クリップスとペシック=ローレンスが含まれていた。膠着状態を打開しようとする最高レベルの使節団は、3月下旬にニューデリーに到着した。インドでの選挙のため、前年10月以来ほとんど交渉は行われていなかった。イギリスは5月、実質的に自治権を持つ州からなる統一インド国家の計画を発表し、宗教に基づいて形成される州の「グループ」を求めた。防衛、外交関係、通信などの事項は中央当局が処理することになった。州は連合から完全に離脱する選択肢を持ち、国民会議と連盟からの代表を含む暫定政府が置かれることになった。ジンナーと彼の執行委員会は6月にこの計画を受け入れたが、暫定政府のメンバー数や、国民会議がムスリムメンバーをその代表に含めることを望んだことで計画は崩壊した。インドを離れる前に、イギリスの閣僚たちは、主要なグループのいずれかが参加を望まなくても、暫定政府を発足させるつもりであると述べた。

国民会議はすぐに新しいインド政府に参加した。連盟はそれに遅れをとり、1946年10月まで参加しなかった。連盟が政府に参加することに同意するにあたり、ジンナーは国民会議との同数代表の要求と、ムスリムに関する事項での拒否権を放棄した。新しい政府は、特にカルカッタでの暴動を背景に開催された。国民会議は総督に対し、直ちに制憲議会を招集し、憲法作成の作業を開始するよう求め、連盟の閣僚は要求に参加するか、政府を辞任すべきだと感じた。ウェーヴェルは、ジンナー、リヤーカト、ジャワハルラール・ネルーなどの指導者を1946年12月にロンドンへ派遣することで状況を打開しようとした。会談の終わりに、参加者たちは、いかなる望まないインドの地域にも憲法を強制しないという共同声明を発表した。ロンドンからの帰途、ジンナーとリヤーカトはカイロに数日間立ち寄り、汎イスラム会議に参加した。

国民会議は、一部の要素からの激しい反対を押し切って、ロンドン会議からの共同声明を承認した。連盟はそれを拒否し、憲法議論には参加しなかった。ジンナーは、統一インド(分割時に形成されるヒンドゥー多数派国家を指すこともあった)との共通軍隊や通信網のような継続的なつながりを検討する用意があった。しかし、1946年12月までに、彼は自治領としての完全な主権を持つパキスタンを主張した。

ロンドン訪問の失敗後、ジンナーは合意に達することを急がなかった。時間は彼がベンガルとパンジャーブの未分割の州をパキスタンに獲得できると見ていたからである。しかし、これらの裕福で人口の多い州にはかなりの非ムスリム少数派がおり、合意を複雑にしていた。アトリー内閣はインド亜大陸からの迅速なイギリス撤退を望んでいたが、ウェーヴェルがその目的を達成できるかどうかにはほとんど信頼を置いていなかった。1946年12月以降、イギリスの官僚たちはウェーヴェルの後任となる総督を探し始め、すぐにビルマの初代マウントバッテン伯爵ルイス・マウントバッテン提督に目をつけた。彼はヴィクトリア女王の曾孫として保守派に、そしてその政治的見解から労働党に人気のある戦時指導者であった。

4.5. マウントバッテン計画と独立

1947年2月20日、アトリーはマウントバッテンの任命と、イギリスが1948年6月までにインドで権力を移譲することを発表した。マウントバッテンは1947年3月24日、インド到着から2日後に総督に就任した。その頃までに、国民会議は分割の考えに賛同するようになっていた。ネルーは1960年に「真実は、我々は疲弊した人間であり、歳をとっていた...分割計画は出口を提供し、我々はそれを受け入れた」と述べた。国民会議の指導者たちは、将来のインドの一部として緩やかに結びついたムスリム多数派の州を持つことは、彼らが望む強力な中央政府の喪失に見合うものではないと判断した。しかし、国民会議は、もしパキスタンが独立するならば、ベンガルとパンジャーブを分割しなければならないと主張した。

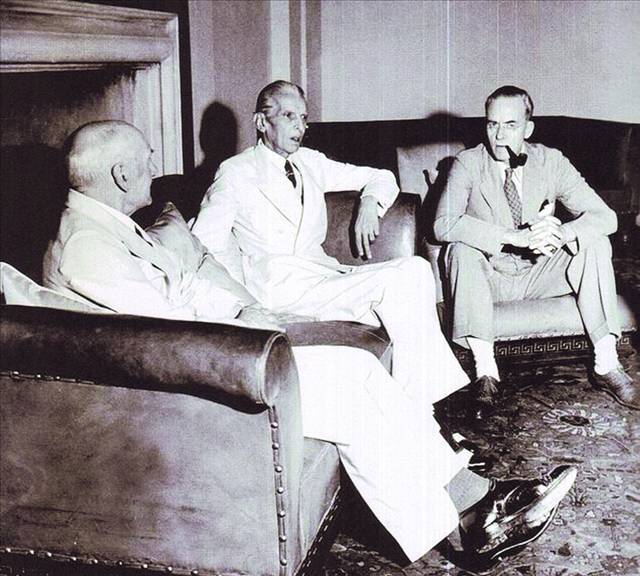

マウントバッテンは、彼のブリーフィング資料で、ジンナーが彼の「最も手ごわい顧客」であり、「この国(インド)の誰もこれまでのところジンナーの心の中に入り込んだ者はいない」ため、慢性的な悩みの種となると警告されていた。両者は4月5日から6日間にわたって会談した。セッションは、ルイス・マウントバッテンとエドウィナ・マウントバッテンの間に挟まれて写真に写ったジンナーが、「二つの棘の間のバラ」と冗談を言ったことから、軽妙な雰囲気で始まった。総督は、ムスリム指導者がこの冗談を事前に計画していたが、副総督夫人が真ん中に立つことを期待していたという証拠として、おそらく過剰に、これを捉えた。マウントバッテンはジンナーに好印象を持たず、ジンナーがあらゆる議論に直面してもパキスタンに固執することについて、職員に繰り返し不満を表明した。

ジンナーは、イギリスがインド亜大陸から撤退した後、国民会議が支配する制憲議会に統治権を委譲し、ムスリムが自治を獲得しようとする上で不利になると恐れた。彼はマウントバッテンに対し、独立前に軍隊を分割するよう要求した。これには少なくとも1年かかると見られた。マウントバッテンは、独立後の取り決めには共通の防衛部隊が含まれることを望んでいたが、ジンナーは主権国家が独自の軍隊を持つことが不可欠だと考えていた。マウントバッテンはジンナーとの最終会談の日にリヤーカトと会談し、5月にアトリーと内閣に告げたように、「ムスリム連盟が何らかの形でパキスタンを認めなければ、武力に訴えるだろうことが明らかになった」と結論づけた。総督はまた、独立後の中央政府に広範な権限を想定した議会の憲法報告書に対するムスリムの否定的な反応にも影響を受けていた。

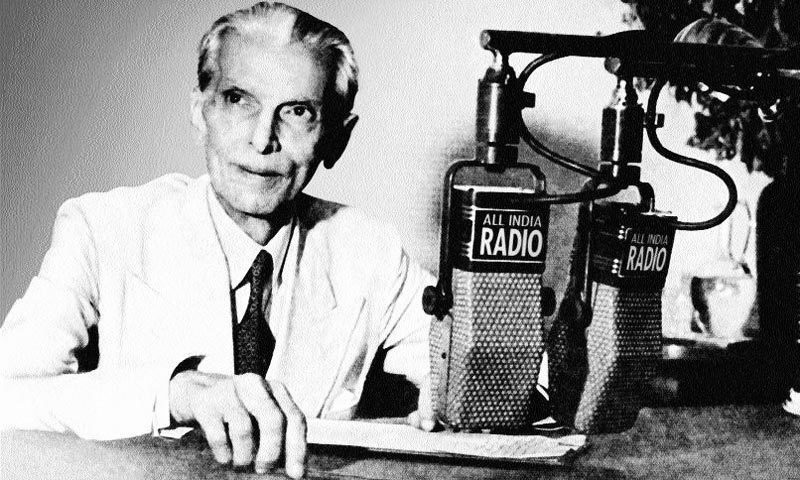

1947年6月2日、最終計画が総督からインドの指導者たちに示された。8月15日に、イギリスは権力を二つの自治領に引き渡すというものであった。各州は、既存の制憲議会に留まるか、新しい議会を持つか、すなわちパキスタンに参加するかについて投票を行うことになった。ベンガルとパンジャーブも、どの議会に参加するか、そして分割の問題について投票する。境界委員会が分割された州の最終的な境界線を決定することになった。国民投票は、ムスリム人口が圧倒的に多いにもかかわらず連盟政府を持たない北西辺境州と、東ベンガルに隣接するアッサム州のムスリム多数派地域であるシレット地区で行われることになった。6月3日、マウントバッテン、ネルー、ジンナー、シク教指導者バルデブ・シンはラジオで正式な発表を行った。ジンナーは演説の最後を台本にはなかった「پاکستان زندہ بادパキスタン・ジンダバードウルドゥー語」(パキスタン万歳)で締めくくった。一部の聞き手は彼のウルドゥー語を「パキスタンはうまくいった!」と誤解したという。

その後の数週間で、パンジャーブとベンガルは分割を決定する投票を行った。シレットと北西辺境州はパキスタンとの合流を選び、シンド州とバローチスターン州 (首席行政官州)の議会もこれに加わった。

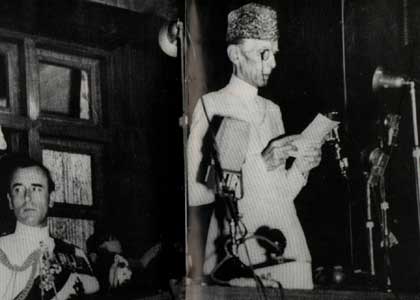

1947年7月4日、リヤーカトはジンナーの代理としてマウントバッテンに対し、イギリス国王ジョージ6世にジンナーをパキスタン初代総督に任命するよう推薦するよう求めた。この要求はマウントバッテンを怒らせた。彼は両自治領でその地位に就くことを望んでいたのである(彼はインドの独立後初代総督となる予定であった)。しかし、ジンナーはマウントバッテンがネルーに近いことから、新しいヒンドゥー多数派国家を優遇する可能性が高いと感じていた。さらに、総督は当初強力な存在となるため、ジンナーは他の誰にもその職を任せることを信頼できなかった。イギリス人弁護士シリル・ラドクリフ卿率いる境界委員会はまだ報告していなかったが、すでに将来の国家間では大規模な人口移動と宗派間の暴力が発生していた。ジンナーはボンベイの家を売却し、カラチに新しい家を確保した。8月7日、ジンナーは妹と側近とともにデリーからカラチへマウントバッテンの飛行機で向かい、飛行機がタキシングしている際に、「これで終わりだ」とつぶやくのが聞こえたという。8月11日、彼はカラチで新設されたパキスタン憲法制定議会を主宰し、彼らに演説した。「あなた方は自由である。パキスタンというこの国家において、あなた方は自由に寺院に行くことができるし、自由にモスクに行くことも、他のいかなる礼拝所に行くこともできる...あなた方は、いかなる宗教、カースト、信条に属していてもよい。それは国家の業務とは何の関係もない...私は、これを私たちの理想として心に留めるべきだと考える。そうすれば時が経つにつれて、ヒンドゥー教徒はヒンドゥー教徒でなくなり、ムスリムはムスリムでなくなるだろう。宗教的な意味ではなく、それは個人の信仰だからである。しかし、国家の市民としての政治的な意味で、そうなるだろう」。8月14日、パキスタンは独立し、ジンナーはカラチでの祝賀を主導した。ある観察者は、「ここに確かにパキスタンの皇帝にして、カンタベリー大主教、議会議長、首相が、一人の恐るべき『カーイデ・アーザム』に凝縮されている」と記した。

4.6. インド分割とその影響

ラドクリフ委員会はベンガルとパンジャーブの分割作業を完了し、8月12日にマウントバッテンに報告書を提出した。最後の総督は、両国家の独立祝賀を台無しにしたくなかったため、8月17日まで地図を公開しなかった。すでに民族間の暴力と人口移動が発生しており、新国家を分断するラドクリフ線の発表は、大規模な移住、殺人、民族浄化を引き起こした。境界線の「間違った側」にいた多くの人々は逃亡するか殺害され、あるいは他の人々を殺害し、委員会の裁定を覆す事実を現地に作り出そうとした。ラドクリフは報告書で、どちらの側も彼の裁定に満足しないだろうと知っていたと述べ、仕事に対する報酬を辞退した。クリストファー・ボーモント(ラドクリフの個人秘書)は後に、マウントバッテンが「パンジャーブでの虐殺、つまり50万人から100万人の男女子供が命を落とした事件の責任を負うべきである(ただし、単独の責任ではない)」と記している。ジンナーは、パキスタンに移住した800万人の人々のためにできる限りのことをした。当時70歳を超え、肺の病で衰弱していたにもかかわらず、彼は西パキスタン各地を旅し、援助の提供を個人的に監督した。経済学者ヤスミン・ニアズ・モヒウッディーンは、パキスタンの研究で、「パキスタンは流血と混乱の中で生まれたが、分割後の初期の困難な数ヶ月を生き延びたのは、その国民が払った莫大な犠牲と、偉大な指導者の無私な努力のおかげであった」と述べている。

新国家の不安定な地域の一つは北西辺境州であった。1947年7月の国民投票は、投票率が低く、人口の10%未満しか投票が許されなかったため、問題があった。1947年8月22日、総督就任からわずか1週間後、ジンナーはハーン・アブドゥル・ジャッバール・ハーンの民選政府を解散させた。その後、ジンナーはパシュトゥーン人が多数を占める州にアブドゥル・カイユム・ハーンを任命したが、彼はカシミール人であった。1948年8月12日、チャールサッダでバブラ虐殺が発生し、フダイ・ヒドマトガル運動に賛同する400人が死亡した。

リヤーカト、アブドゥル・ラブ・ニシュタルとともに、ジンナーはインドとパキスタン間の公共資産を適切に分割するための分割協議会でパキスタンの利益を代表した。パキスタンは、事前の合意によって慎重に分割された独立前の政府資産の6分の1を受け取るはずであった。書類の枚数までもが指定されていた。しかし、新しいインド国家は、生まれたばかりのリヤーカト・アリー・ハーン政府の崩壊と再統合を期待して、引き渡しに消極的であった。インド高等文官やインド警察官のほとんどがパキスタンを選ばなかったため、人員不足が生じた。分割は、一部の農民にとって、作物を販売する市場が国際国境の反対側にあることを意味した。機械も不足しており、すべてがパキスタンで作られているわけではなかった。大規模な難民問題に加えて、新政府は放棄された作物の救済、混沌とした状況での治安確立、そして基本的なサービスの提供に努めた。

インドの藩王国は、イギリスの撤退に際して、パキスタンかインドのどちらかに加入するかを選択するよう助言された。ほとんどは独立前にそうしたが、残留した藩王国は、両国家間の永続的な分裂の一因となった。インドの指導者たちは、ジンナーがジョードプル藩王国、ウダイプル藩王国、ボーパール藩王国、インドール藩王国の藩王たちをパキスタンに加入させようとしたことに憤慨した。これら3つの藩王国はパキスタンと国境を接していなかった。ジョードプルは国境を接しており、ヒンドゥー教徒が多数派の住民とヒンドゥー教徒の統治者がいた。ヒンドゥー教徒が多数派の住民を抱える沿岸のジュナーガド藩王国は、1947年9月にパキスタンに加入し、その支配者のディーワーンであるシャー・ナワズ・ブットー卿が自らジンナーに加入文書を提出した。しかし、ジュナーガドの宗主権下にあった3つの属国(マングロールとババリアワド)のうち2つは、ジュナーガドからの独立を宣言し、インドに加入した。これに対し、ジュナーガドのナワーブは両国を軍事的に占領した。その後、インド陸軍は11月に公国を占領し、ブットーを含む元指導者たちをパキスタンに逃亡させ、政治的に影響力のあるブットー家の始まりとなった。

最も論争の的となり、現在も続く問題は、カシミール・ジャンムー藩王国に関するものである。ここはムスリムが多数派の住民とヒンドゥーのマハラジャ、ハリ・シン卿がおり、どちらの国家に加入するかについて決定を先延ばしにしていた。1947年10月にプルチの反乱が起き、パキスタンの非正規兵に援助されたため、マハラジャはインドへの加入協定 (ジャンムー・カシミール)に署名してインドに加入し、インド軍が空輸された。ジンナーはこの行動に異議を唱え、パキスタン軍がカシミールに進駐するよう命じた。パキスタン軍はまだイギリス人将校に指揮されており、指揮官であるダグラス・グレイシー卿は、上位機関からの承認なしに他国の領土とみなされる場所には進駐しないと述べ、命令を拒否した。ジンナーはその命令を撤回した。しかし、これによって暴力が止まることはなく、第一次印パ戦争へと発展した。

経済学者ヤスミン・ニアズ・モヒウッディーンは、パキスタンの研究で、「パキスタンは流血と混乱の中で生まれたが、分割後の初期の困難な数ヶ月を生き延びたのは、その国民が払った莫大な犠牲と、偉大な指導者の無私な努力のおかげであった」と述べている。

5. パキスタン総督

ムハンマド・アリー・ジンナーは、パキスタン初代総督として、新国家の基盤構築に尽力し、インド分割によって生じた大規模な難民問題の解決にも取り組んだ。彼の指導力は、混迷の中で国家の存立を支える上で不可欠なものであった。

5.1. 国家建設と政府樹立

ラドクリフ委員会はベンガルとパンジャーブを分割し、8月12日にマウントバッテンに報告書を提出した。最後の総督は、両国家の独立祝賀を損ないたくなかったため、8月17日まで地図を公表しなかった。すでに民族間の暴力と人口移動が発生しており、新国家を分断するラドクリフ線の発表は、大規模な移住、殺人、民族浄化を引き起こした。境界線の「間違った側」にいた多くの人々は逃亡するか殺害され、あるいは他の人々を殺害し、委員会の裁定を覆す事実を現地に作り出そうとした。ラドクリフは報告書で、どちらの側も彼の裁定に満足しないだろうと知っていたと述べ、仕事に対する報酬を辞退した。クリストファー・ボーモント(ラドクリフの個人秘書)は後に、マウントバッテンが「パンジャーブでの虐殺、つまり50万人から100万人の男女子供が命を落とした事件の責任を負うべきである(ただし、単独の責任ではない)」と記している。

新国家の不安定な地域の一つは北西辺境州であった。1947年7月の国民投票は、投票率が低く、人口の10%未満しか投票が許されなかったため、問題があった。1947年8月22日、総督就任からわずか1週間後、ジンナーはハーン・アブドゥル・ジャッバール・ハーンの民選政府を解散させた。その後、ジンナーはパシュトゥーン人が多数を占める州にアブドゥル・カイユム・ハーンを任命したが、彼はカシミール人であった。1948年8月12日、チャールサッダでバブラ虐殺が発生し、フダイ・ヒドマトガル運動に賛同する400人が死亡した。

リヤーカト・アリー・ハーン、アブドゥル・ラブ・ニシュタルとともに、ジンナーはインドとパキスタン間の公共資産を適切に分割するための分割協議会でパキスタンの利益を代表した。パキスタンは、事前の合意によって慎重に分割された独立前の政府資産の6分の1を受け取るはずであった。書類の枚数までもが指定されていた。しかし、新しいインド国家は、生まれたばかりのリヤーカト・アリー・ハーン政府の崩壊と再統合を期待して、引き渡しに消極的であった。インド高等文官やインド警察官のほとんどがパキスタンを選ばなかったため、人員不足が生じた。分割は、一部の農民にとって、作物を販売する市場が国際国境の反対側にあることを意味した。機械も不足しており、すべてがパキスタンで作られているわけではなかった。

5.2. 難民支援と国家建設

ジンナーは、パキスタンに移住した800万人の人々のため、できる限りのことをした。当時70歳を超え、肺の病で衰弱していたにもかかわらず、彼は西パキスタン各地を旅し、援助の提供を個人的に監督した。アクバル・S・アフメドによれば、「パキスタンがその初期の数ヶ月で必死に必要としていたのは、人々を統一し、成功するための勇気と決意を与える国家の象徴であった」。

インドの藩王国は、イギリスの撤退に際して、パキスタンかインドのどちらかに加入するかを選択するよう助言された。ほとんどは独立前にそうしたが、残留した藩王国は、両国家間の永続的な分裂の一因となった。インドの指導者たちは、ジンナーがジョードプル藩王国、ウダイプル藩王国、ボーパール藩王国、インドール藩王国の藩王たちをパキスタンに加入させようとしたことに憤慨した。これら3つの藩王国はパキスタンと国境を接していなかった。ジョードプルは国境を接しており、ヒンドゥー教徒が多数派の住民とヒンドゥー教徒の統治者がいた。ヒンドゥー教徒が多数派の住民を抱える沿岸のジュナーガド藩王国は、1947年9月にパキスタンに加入し、その支配者のディーワーンであるシャー・ナワズ・ブットー卿が自らジンナーに加入文書を提出した。しかし、ジュナーガドの宗主権下にあった3つの属国(マングロールとババリアワド)のうち2つは、ジュナーガドからの独立を宣言し、インドに加入した。これに対し、ジュナーガドのナワーブは両国を軍事的に占領した。その後、インド陸軍は11月に公国を占領し、ブットーを含む元指導者たちをパキスタンに逃亡させ、政治的に影響力のあるブットー家の始まりとなった。

最も論争の的となり、現在も続く問題は、カシミール・ジャンムー藩王国に関するものである。ここはムスリムが多数派の住民とヒンドゥーのマハラジャ、ハリ・シン卿がおり、どちらの国家に加入するかについて決定を先延ばしにしていた。1947年10月にプルチの反乱が起き、パキスタンの非正規兵に援助されたため、マハラジャはインドへの加入協定 (ジャンムー・カシミール)に署名してインドに加入し、インド軍が空輸された。ジンナーはこの行動に異議を唱え、パキスタン軍がカシミールに進駐するよう命じた。パキスタン軍はまだイギリス人将校に指揮されており、指揮官であるダグラス・グレイシー卿は、上位機関からの承認なしに他国の領土とみなされる場所には進駐しないと述べ、命令を拒否した。ジンナーはその命令を撤回した。しかし、これによって暴力が止まることはなく、第一次印パ戦争へと発展した。

経済学者ヤスミン・ニアズ・モヒウッディーンは、パキスタンの研究で、「パキスタンは流血と混乱の中で生まれたが、分割後の初期の困難な数ヶ月を生き延びたのは、その国民が払った莫大な犠牲と、偉大な指導者の無私な努力のおかげであった」と述べている。

6. 思想と哲学

ジンナーの政治思想は、自由主義、立憲主義、民主主義を基盤とし、独立したパキスタン国家の構想において、イスラム教の原則と世俗的統治のバランスを模索した。彼は、イスラムが平等と正義の理念を教える一方で、国家はすべての市民の宗教的自由を保障すべきだと主張した。

6.1. 政治思想

ジンナーの政治哲学は、19世紀のイギリス古典的自由主義の影響を強く受けていた。彼はジェレミー・ベンサム、ジョン・スチュアート・ミル、ハーバート・スペンサー、オーギュスト・コントといった思想家を尊重し、民主主義国家や進歩的な政治の概念を取り入れた。彼は、弁護士時代から法治主義と立憲主義を重視し、インドの独立も憲法上の手段を通じて達成されるべきだと主張した。マハトマ・ガンディーの非暴力不服従運動(サティヤーグラハ)を「政治的無政府状態」と見なして反対したのは、彼のこうした法治主義的な信念に基づいている。

ジンナーは、ムスリムが多数を占める地域が自治領として独立し、その後完全な主権を持つ国家となるべきだと主張した。彼の構想するパキスタンは、自由主義的な民主主義国家であり、市民の権利と自由が保障されるべきであった。彼は、イスラム教徒が統一インドで周辺化されることを避け、自らのアイデンティティと文化を守るために、独自の国家が必要であると考えた。

6.2. 宗教と国家に関する見解

ジンナーの宗教と国家の関係性に関する見解は、彼の政治的キャリアを通じて進化し、特に晩年にはムハンマド・イクバールの思想の影響を強く受けた。当初、彼はヒンドゥー・ムスリム統一を提唱し、インドにおける世俗国家の枠組みの中でムスリムの権利を保護しようと試みた。1916年のラクナウ協定は、その代表的な例である。

しかし、1937年の地方選挙におけるムスリム連盟の惨敗と、国民会議によるムスリム利益の軽視を経験する中で、ジンナーの考えは変化した。彼はムスリムとヒンドゥーは明確に異なる「二民族論」へと傾倒し、ムスリムの独自の国家が必要であると主張するようになった。

それでもなお、ジンナーが構想したパキスタンは、単なるイスラム神権国家ではなかった。1947年8月11日のパキスタン憲法制定議会での演説で、彼は次のように述べた。「あなた方は自由である。パキスタンというこの国家において、あなた方は自由に寺院に行くことができるし、自由にモスクに行くことも、他のいかなる礼拝所に行くこともできる...あなた方は、いかなる宗教、カースト、信条に属していてもよい。それは国家の業務とは何の関係もない...私は、これを私たちの理想として心に留めるべきだと考える。そうすれば時が経つにつれて、ヒンドゥー教徒はヒンドゥー教徒でなくなり、ムスリムはムスリムでなくなるだろう。宗教的な意味ではなく、それは個人の信仰だからである。しかし、国家の市民としての政治的な意味で、そうなるだろう。」

1948年2月のラジオ演説では、パキスタン憲法は「民主的なタイプであり、イスラムの基本的な原則を具体化するものである」と述べ、「イスラムとその理想主義は私たちに民主主義を教えてきた。それは人間の平等、正義、そして誰もに対する公正な取り扱いを教えてきた」と強調した。これは、イスラムの理念が国家運営の基礎となるべきであるが、同時に宗教的寛容と平等な市民権が保障されるべきであるという彼のビジョンを示している。

:パキスタンの憲法はまだパキスタン憲法制定議会によって制定されるべきである。憲法の最終的な形がどうなるかは分からないが、それが民主的なタイプであり、イスラムの基本的な原則を具体化するものであると確信している。今日、これらの原則は1300年前と同様に現実の生活に適用できる。イスラムとその理想主義は私たちに民主主義を教えてきた。それは人間の平等、正義、そして誰もに対する公正な取り扱いを教えてきた。私たちはこれらの輝かしい伝統の継承者であり、パキスタンの将来の憲法制定者としての私たちの責任と義務を十分に自覚している。

学者たちの中には、ジンナーの晩年の言動がよりイスラム的アイデンティティを強調するようになったと指摘する一方で、彼が非宗派的な立場を公的に維持し、分断的な宗派的アイデンティティではなく、一般的なイスラム信仰の旗印の下にインドのムスリムをまとめようと努めていたと指摘する者もいる。

6.3. パキスタン憲法への構想

ジンナーは、独立後のパキスタンが「民主的なタイプ」の憲法を持つことを構想していた。彼は、この憲法が「イスラムの基本的な原則」を具体化すると同時に、「人間の平等、正義、そして誰もに対する公正な取り扱い」というイスラムの教えを反映すべきだと強調した。彼のビジョンでは、パキスタンはイスラムの理念を尊重するが、すべての市民が信仰の自由を享受できる世俗的な統治の原則も含む国家であった。彼は、新しい国家が宗教やカースト、信条に関わらず、すべての市民に平等な権利と自由を保証することを明確に述べ、政治的な意味で誰もがパキスタンの市民として統一されることを理想とした。この構想は、彼の自由主義的な背景と、イスラム教徒のアイデンティティを尊重しつつも、現代的な国家を築くという彼の目標が融合したものであった。

7. 私生活

ムハンマド・アリー・ジンナーの私生活は、彼の公的な政治活動とは対照的に、多くの困難と個人的な選択に満ちていた。彼の家族関係、特に妹のファーティマ・ジンナーと娘のディーナー・ワディアとの関係は、彼の人間像を理解する上で重要な側面である。

7.1. 結婚と家族

ジンナーは生涯で2度結婚している。最初の妻は、彼がイギリスへ留学する直前に、母の取り決めにより結婚した従姉妹のエミバーイー・ジンナーであったが、彼女は結婚から2年後に若くして他界した。

2度目の結婚は1918年、ジンナーが41歳の時、24歳年下のルッティーことラッタンバーイー・プティとであった。彼女はボンベイの著名なパールシー富豪の娘であった。この結婚は、ルッティーの家族やパールシー社会からだけでなく、一部のムスリム宗教指導者からも強い反対を受けた。ルッティーは家族に逆らい、名目上イスラム教に改宗し、メアリアム・ジンナーという名前を名乗った(ただし、この名前を実際に使用することはなかった)。これにより、彼女は家族やパールシー社会から永久に絶縁されることとなった。夫妻はボンベイのジンナー・マンションに居住し、頻繁にインドやヨーロッパを旅行した。唯一の子である娘のディーナー・ワディアは1919年8月15日に生まれた。しかし、夫婦関係はルッティーが1929年に死去する前に破綻し、別居していた。ルッティーの死後、ジンナーの妹ファーティマが彼の世話をするようになり、娘のディーナーの面倒も見た。

ジンナーは娘のディーナーを深く愛していたが、彼女がパールシー出身のネヴィル・ワディアと結婚することを決意したことで、二人の関係は疎遠になった。ジンナーはディーナーにムスリムとの結婚を促したが、ディーナーはジンナー自身も異なる信仰の女性と結婚したことを彼に思い出させたという。その後もジンナーは娘と丁寧に手紙のやり取りを続けたが、個人的な関係は緊張したままであり、ディーナーはジンナーの生前にパキスタンを訪れることはなく、彼の葬儀のためだけに訪れた。

妹のファーティマ・ジンナーは、ジンナーの晩年、彼の健康状態が悪化していく中で、彼の個人的な介護と支援を担った。彼女は彼と生活を共にし、旅行にも同行し、彼の政治的キャリアにおける緊密な助言者となった。ファーティマは、ジンナーがパキスタン建国という「勝利の時でさえ、深刻な病を患っていた」ことを記し、ジンナーが「パキスタンを強固にするために狂奔し、当然ながら自身の健康を完全に無視していた」と述べている。

7.2. 生活様式

ジンナーは西洋的な生活様式を好み、特に服装においては顕著であった。彼は伝統的なインドの服装を改め、常に西洋風のスーツを着用し、公の場では完璧な身なりで知られていた。彼は200着以上のスーツを所有し、硬く糊付けされた取り外し可能な襟のシャツを着用し、弁護士としては同じシルクのネクタイを二度とつけないことを誇りとしていた。瀕死の状態にあっても「パジャマ姿で旅行はしない」と、フォーマルな服装を主張した逸話が残っている。晩年には、「ジンナー・キャップ」として知られるようになったカラクールの帽子をよく着用した。

また、ジンナーはヘビースモーカーであったことで知られている。デスクには常にクレイブン・Aのタバコが置かれ、過去30年間で1日50本以上を吸っていたほか、キューバ産葉巻も吸っていた。

8. 病気と死

ムハンマド・アリー・ジンナーの晩年は、長年にわたる持病と過重な職務が相まって、健康状態の悪化と苦痛に満ちたものであった。彼の病状は秘密にされていたが、最終的にはパキスタン建国からわずか1年余りで、彼の死因となった。彼の死後、その宗教的アイデンティティを巡る議論が勃発した。

8.1. 健康悪化

1930年代から、ジンナーは結核を患っていた。彼の状態を知っていたのは、妹とごく少数の側近だけであった。ジンナーは、肺の病状が公に知られると、政治的に不利になると考えていた。1938年の書簡で、彼は支持者に対し、「私の旅行中、私がどのように苦しんだか、新聞で読んだに違いない。それは私に何か問題があったからではなく、(スケジュールの)不規則性と過労が私の健康に影響を与えたためだ」と記している。数年後、ルイス・マウントバッテンは、もしジンナーがこれほど重病だと知っていたら、ジンナーの死によって分割が回避されることを期待して、交渉を引き延ばしただろうと述べている。ファーティマ・ジンナーは後に、「勝利の時でさえ、『カーイデ・アーザム』は重病であった...彼はパキスタンを強固にするために狂奔した。そして、当然ながら、自身の健康を完全に無視した...」と記している。ジンナーはヘビースモーカーで、デスクにはクレイブン・Aのタバコ缶があり、過去30年間、1日に50本以上を吸っていたほか、キューバ産葉巻の箱も置いていた。健康状態が悪化するにつれ、カラチの総督公邸の私的棟でより長い休憩を取るようになった。そこには彼、ファーティマ、そして使用人のみが立ち入りを許されていた。1948年6月、彼とファーティマはクエッタへ飛び、そこはカラチよりも涼しい気候であった。しかし、そこでも完全に休むことはできず、パキスタン軍司令官幕僚大学の士官たちに「あなた方は、パキスタンの他の軍とともに、パキスタン国民の生命、財産、名誉の守護者である」と演説した。彼は7月1日、パキスタン国立銀行の開所式のためにカラチに戻り、そこで演説を行った。その夜、カナダ貿易委員がカナダデーを記念して開いたレセプションが、彼が最後に出席した公の場となった。

8.2. 死と葬儀

1948年7月6日、ジンナーはクエッタに戻ったが、医師の勧めにより、さらに高地のズィアラートにあるカーイデ・アーザム・レジデンシーへと移動した。ジンナーは常に医療行為を受けることに消極的であったが、自身の状態が悪化していることに気づき、パキスタン政府は彼を治療するために可能な限り最高の医師たちを派遣した。検査により結核が確認され、さらに進行した肺がんの証拠も示された。彼は当時「奇跡の薬」と呼ばれたストレプトマイシンで治療を受けたが、効果はなかった。人々のイードの礼拝にもかかわらず、ジンナーの状態は悪化し続けた。8月13日、パキスタン独立記念日前夜、より低地のクエッタに移された。この日のために彼の名義で声明が発表された。食欲が増加したにもかかわらず(彼は当時わずか36 kg強であった)、医師たちには、彼が生きているうちにカラチに戻るなら、非常に早くそうしなければならないことが明らかであった。しかし、ジンナーは行くことをためらっていた。担架に乗せられた病人の姿を側近に見られたくなかったのである。9月9日までに、ジンナーは肺炎も発症した。医師たちは、より良い治療が受けられるカラチに戻るよう彼を強く勧め、彼の同意を得て、9月11日朝に空路で移送された。彼の主治医であるイラヒ・ブックス博士は、ジンナーの心変わりは死を予期したためだと考えていた。その日の午後、飛行機はカラチに着陸し、ジンナーのリムジンと救急車が待機していた。救急車は市街への途中で故障し、総督と同行者たちは別の救急車が到着するのを待った。彼は座ることができなかったため、乗用車に乗せることはできなかった。彼らは容赦ない暑さの中で道端で待っていた。トラックやバスが通り過ぎたが、瀕死の人物を運ぶには不向きであり、乗客はジンナーの存在を知らなかった。1時間後、代わりの救急車が到着し、ジンナーを総督公邸に搬送した。到着は着陸から2時間以上後のことであった。ジンナーは同日夜22時20分、カラチの自宅で1948年9月11日に71歳で死去した。パキスタン建国からわずか1年余りのことであった。

インドの首相ジャワハルラール・ネルーはジンナーの死に際して、次のように述べた。

:私たちは彼をどう判断すべきか?この数年間、彼に対してしばしば激怒した。しかし今、彼に対する私の思いに苦味はなく、ただ起こったすべてのことに対する大きな悲しみだけがある...彼はその探求に成功し、目標を達成したが、その代償はどれほど大きく、彼が想像していたものとはどれほど異なっていたことか

ジンナーは1948年9月12日にパキスタンで公的な喪に服す中で埋葬された。シャビール・アフマド・ウスマニが主導する彼の葬儀には100万人が集まった。今日、ジンナーはカラチにある大きな大理石のカーイデ・アーザム廟に埋葬されている。

8.3. 宗教的帰属に関する議論

ジンナーの死後、彼の妹ファーティマは、シーア派イスラム法の下でジンナーの遺言を執行するよう裁判所に求めた。このことは後にパキスタンにおけるジンナーの宗教的所属に関する議論の一部となった。イラン系アメリカ人学者ヴァリ・ナスルは、ジンナーは「出生はイスマーイール派で、信仰は十二イマーム派シーア派であったが、宗教的に厳格な人物ではなかった」と主張した。

1970年の法的な異議申し立てで、フセイン・アリー・ガンジ・ワルジは、ジンナーがスンナ派イスラム教に改宗したと主張した。証人であるサイード・シャリフッディーン・ピールザーダは、ジンナーが1901年に妹たちがスンナ派と結婚した際にスンナ派イスラム教に改宗したと法廷で述べた。1970年には、リヤーカト・アリー・ハーンとファーティマ・ジンナーによるジンナーがシーア派であったという共同宣誓書は却下された。しかし1976年には、裁判所はワルジの主張(ジンナーがスンナ派であったというもの)を却下し、事実上彼がシーア派であったことを示唆した。1984年には、高等裁判所が1976年の判決を覆し、「『カーイデ』は間違いなくシーア派ではなかった」と主張した。これはジンナーがスンナ派であったことを示唆している。ジャーナリストのハレド・アフメドによれば、ジンナーは公には非宗派的な立場をとり、「分裂的な宗派的アイデンティティの下ではなく、一般的なムスリム信仰の旗印の下にインドのムスリムを結集させることに努めていた」。ジンナーの姪孫にあたるリヤーカト・H・マーチャントは、「カーイデはシーア派ではなかった。彼はスンナ派でもなく、単にムスリムであった」と記している。1940年までボンベイ高等裁判所で弁護士として活動していた著名な弁護士は、ジンナーが正統派スンナ派として祈っていたと証言している。アクバル・アフメドによれば、ジンナーは晩年には強固なスンナ派ムスリムとなった。

9. 遺産と栄誉

ムハンマド・アリー・ジンナーの遺産は、彼が創設したパキスタンという国家そのものである。彼の死後、彼は「偉大な指導者」として国民の深い尊敬を集め、その功績は数々の記念物や制度に名を残している。一方で、彼の歴史的評価は、パキスタンとインドの間で大きく異なり、学術的な議論の対象となっている。

9.1. 称号と尊敬

ジンナーの遺産はパキスタンそのものである。ヤスミン・ニアズ・モヒウッディーンによれば、「彼は(初代アメリカ大統領)ジョージ・ワシントンがアメリカ合衆国で高く尊敬されているように、パキスタンでも高く尊敬され続けている...パキスタンの存在そのものが、彼の推進力、粘り強さ、そして判断力によるものだった...パキスタン建国におけるジンナーの重要性は計り知れないほど monumental (巨大な) であった」。アメリカの歴史家スタンリー・ウォルパートは、1998年のジンナーを称える演説で、彼をパキスタン史上最高の指導者と評した。

ジャスワント・シンによれば、「ジンナーの死によってパキスタンはその基盤を失った。インドには容易に別のガンディーは現れないだろうし、パキスタンにも別のジンナーは現れないだろう」。イフティカール・H・マリクは、「ジンナーが生きている間は、地域の指導者たちをより相互的な協調へと説得し、圧力をかけることさえできたが、彼の死後は、政治権力と経済資源の配分に関する合意の欠如がしばしば論争の的となった」と記している。モヒウッディーンによれば、「ジンナーの死は、安定と民主的統治を強化できたであろうパキスタンの指導者を奪った...パキスタンの民主主義への険しい道と、インドの比較的スムーズな道は、パキスタンが独立後すぐに清廉で非常に尊敬された指導者を失った悲劇にいくらか起因している」。

パキスタンでは彼の誕生日はカーイデ・アーザム・デーとして国民の祝日となっている。ジンナーは「قائد اعظمカーイデ・アーザムウルドゥー語」(「偉大な指導者」の意)の称号を得た。彼のもう一つの称号は「بابائے قومバーバーイェ・コウムウルドゥー語」(「建国の父」)である。前者の称号は当初、ミアン・フェローズッディーン・アフメドによってジンナーに与えられたとされている。これは1947年8月11日にリヤーカト・アリー・ハーンがパキスタン憲法制定議会で可決した決議によって公式の称号となった。パキスタン建国後数日のうちに、モスクでの説教でジンナーの名前が「امیر الملّتアミール・ウル=ミッラトウルドゥー語」(伝統的なムスリム支配者の称号)として読み上げられた。

パキスタン市民栄典には「カーイデ・アーザム勲章」が含まれる。ジンナー協会はまた、パキスタンとその国民に対して顕著で功績のある奉仕をした人物に毎年「ジンナー賞」を授与している。ジンナーはすべてのパキスタン・ルピー紙幣に描かれており、多くのパキスタンの公共機関の名称の由来となっている。かつてのカラチのカーイデ・アーザム国際空港は、現在ジンナー国際空港と呼ばれ、パキスタンで最も多忙な空港である。トルコの首都アンカラの主要な通りの一つであるジンナー通りは彼にちなんで名付けられており、イランのテヘランにあるモハンマド・アリー・ジンナー高速道路も同様である。シカゴでは、デヴォン・アベニューの一部が「ムハンマド・アリー・ジンナー・ウェイ」と名付けられた。ニューヨークのブルックリンにあるコニーアイランド・アベニューの一部も、パキスタン建国者を記念して「ムハンマド・アリー・ジンナー・ウェイ」と名付けられた。カーイデ・アーザム廟(ジンナーの霊廟)は、カラチの有名なランドマークの一つである。インドのアーンドラ・プラデーシュ州グントゥールにある「ジンナー・タワー」は、ジンナーを記念して建てられた。パフラヴィー朝のイラン王制政府も、1976年にジンナー生誕100周年を記念する切手を発行した。ボンベイのマラバール・ヒルにあるジンナー・マンションは、インド政府が所有しているが、その所有権を巡ってはパキスタン政府と係争中である。ジンナーはかつてネルー首相に対し、いつかボンベイに戻れることを願い、その家を保存しておくよう個人的に求めていた。この家をパキスタン政府に引き渡し、親善のしるしとして市内に領事館を設立するという提案があるが、ディーナー・ワディアもその財産権を主張しており、事態は進展していない。

9.2. 歴史的評価

ジンナーに関するかなりの量の学術研究は主にパキスタンで生まれている。1969年の著書『カーイデ・アーザム・ジンナー:選集書誌』では、著者ムハンマド・アンワルが1948年から1969年までに発行された書籍、記事、その他の出版物の中から、ほとんどが英語で書かれた1500のエントリーをリストアップしている。アクバル・S・アフメドによれば、これらは国内以外ではあまり読まれず、ジンナーに対するわずかな批判でさえ通常避けられているという。アフメドによれば、パキスタン国外で出版されたジンナーに関する一部の書籍では、彼がアルコールを摂取していたことに言及されているが、これはパキスタン国内で出版された書籍からは省略されている。アフメドは、「カーイデ」が飲酒していたと描写されることは、ジンナーのイスラム的アイデンティティを弱め、ひいてはパキスタン自身のアイデンティティを弱めることになると示唆している。一部の情報源は、彼が晩年にはアルコールをやめたと主張している。一方、ジンナーを間近で観察したヤヒヤー・バフティアールは、ジンナーが「非常に誠実で、深く献身的なムスリム」であったと結論づけている。教授のマヤ・チューダーは、ジンナーの豚肉消費、アルコール使用、利子取引を考慮すると、「実践的なムスリムとは言えなかった」と結論づけている。

歴史家アーイシャ・ジャラールによれば、パキスタンにおけるジンナーの見方には聖人伝化の傾向がある一方で、インドでは彼は否定的に見られている。アフメドはジンナーを「最近のインド史において最も中傷された人物...インドでは、多くの人々が彼を国土を分断した悪魔と見なしている」と評している。多くのインドのムスリムさえも、ジンナーを否定的に見ており、彼らの少数民族としての苦境を彼に帰している。ジャラールやH・M・シーヴァーイなどの一部の歴史家は、ジンナーは決してインドの分割を望んでいなかったと主張している。それは、国民会議の指導者たちがムスリム連盟と権力を共有することに消極的であった結果であったと彼らは主張している。彼らは、ジンナーはムスリムの重要な政治的権利を獲得するための支持を動員する試みとして、パキスタン要求を利用しただけであると主張している。ジンナーを評価する上で、最後のイギリスのシンド州総督であったフランシス・ミューディーは、かつてジンナーを称賛して次のように述べた。

:ジンナーを判断する際、彼が何と対峙していたかを忘れてはならない。彼はヒンドゥーの富と知性だけでなく、ほとんどすべてのイギリスの官僚、そしてパキスタンを真剣に受け止めることを拒否したほとんどの本国の政治家を敵に回していた。彼の立場が本当に検討されることは決してなかった。

ヤセル・ラティフ・ハムダーニとイーモン・マーフィーによれば、ムハンマド・アリー・ジンナーは直接行動の日の呼びかけと関連付けられており、それは流血と共同体間の暴力をもたらし、最終的にインドの分割とパキスタンの創設につながった。これらの著者たちによれば、この事件とジンナーの役割はインドでは軽蔑的に見られている。

9.3. 影響力と研究

インドの民族主義政治家ラル・クリシュナ・アドヴァーニーは、ジンナーを称賛する発言をしたことで、所属するインド人民党(BJP)内で騒動を引き起こした。インドの政治家ジャスワント・シンの著書『ジンナー:インド、分割、独立』(2009年)はインドで論争を巻き起こした。この本はジンナーの思想に基づいており、ネルーの強力な中央集権志向が分割につながったと主張した。この本の出版後、シンはインド人民党の党員資格を剥奪されたが、彼はこれに対し、BJPは「狭量」で「考えが限定的である」と反論した。

ジンナーは1998年の映画『ジンナー』の中心人物であり、この映画はジンナーの生涯とパキスタン建国のための彼の闘争に基づいている。ジンナーを演じたクリストファー・リーは、自身のキャリアで最高の演技であったと語った。1954年のヘクター・ボリソの著書『ジンナー:パキスタン建国の父』は、ファーティマ・ジンナーに『私の兄』(1987年)という本を出版するきっかけを与えた。彼女はボリソの著書がジンナーの政治的側面を十分に表現できていないと感じたからである。この本はパキスタンで肯定的な評価を受けた。スタンリー・ウォルパートによる『パキスタンのジンナー』(1984年)は、ジンナーに関する最高の伝記の一つとされている。

ジンナーの西洋における評価は、リチャード・アッテンボロー監督の1982年の映画『ガンジー』における彼の描写によってある程度形成された。この映画はネルーとマウントバッテンに捧げられ、ネルーの娘であるインド首相インディラ・ガンディーからかなりの支援を受けた。映画はジンナー(アリーク・パダムシー演じる)を好ましくない光で描いており、ガンディーへの嫉妬から行動しているように見える。パダムシーは後に、自身の描写が歴史的に正確ではなかったと述べている。パキスタンの初代総督に関するジャーナル記事で、歴史家R.J.ムーアは、ジンナーがパキスタン建国にとって中心的であったと普遍的に認識されていると記している。スタンリー・ウォルパートは、ジンナーが世界に与えた深遠な影響を次のように要約している。

:歴史の流れを大きく変える個人は少ない。世界の地図を修正する個人はさらに少ない。国民国家を創設した功績が認められる個人はほとんどいない。ムハンマド・アリー・ジンナーは、そのすべてを成し遂げた。

10. 批判と論争

ムハンマド・アリー・ジンナーの生涯と業績は、パキスタン建国の父として崇拝される一方で、インド分割に伴う暴力や私生活、そしてインドにおける彼のイメージを巡って、多くの批判と論争の対象となってきた。

10.1. 分割時の暴力に対する責任

ジンナーは、インド分割の過程で発生した暴力事件、特に直接行動の日における彼の役割について批判にさらされている。1946年8月16日の「直接行動の日」は、ムスリム連盟が独自の国家を求める要求を強調するためにジンナーが呼びかけたものだが、これによりカルカッタで大規模な共同体間の暴力が勃発し、数千人の死者を出した。ジンナーは「いかなる様式、形態においても直接的な暴力行為に訴えるための日であってはならない」と考えていたにもかかわらず、結果としてこの日は流血の事態となり、その後もビハール州やベンガル地方のノアカリ地域でヒンドゥーとムスリムの間の大規模な殺戮が続いた。

一部の歴史家や論評家は、この暴力とそれに続くインド分割に伴う混乱の責任の一端をジンナーに帰している。彼の「二民族論」と分離独立の強硬な主張が、共同体間の対立を激化させ、最終的に数百万人の難民と数十万人の死者を出した悲劇的な事態を招いたと見なす立場がある。特に、ヤセル・ラティフ・ハムダーニとイーモン・マーフィーは、直接行動の呼びかけが、インド人の心の中でジンナーと「流血」を結びつけるものになったと指摘している。

10.2. 私生活における論争

ジンナーの私生活については、特に彼の宗教的実践に関していくつかの論争が存在する。彼の伝記作家の中には、彼がアルコールを消費し、豚肉を食し、イスラム教で禁じられている利子取引を行っていたと主張する者もいる。これらの行為は、一般的に「世俗的」であると見なされるが、イスラム教徒の指導者としての彼のイメージと矛盾するという指摘がある。

パキスタン国内では、このような彼の個人的な習慣に関する記述は、彼の「イスラム的アイデンティティ」を損なうものとして、しばしば出版物から省略されてきた。これは、ジンナーの人物像がパキスタンの国家アイデンティティと密接に結びついているため、彼の「カーイデ・アーザム」(偉大な指導者)としての地位を損なう可能性のある情報は避けられる傾向にあることを示している。しかし、外部の学者や批評家は、これらの側面が彼の人物像の複雑さを示すものであり、歴史的評価において考慮されるべきだと主張している。

10.3. インドにおける見解

インド国内では、ジンナーに対する見方は、パキスタンでの崇拝とは対照的に、概ね否定的である。多くのインド人、特にヒンドゥー教徒の視点からは、彼は「国家分裂の元凶」として見なされ、インド亜大陸の分断とそれに伴う悲劇的な出来事の主要な責任者であるとされている。彼は「国土を分断した悪魔」とまで言われることもある。インドの多くのムスリムでさえ、彼を否定的に見ており、インドにおける彼らの少数民族としての苦境をジンナーの行動に帰する声もある。

しかし、近年では、一部のインドの歴史家や政治家が、ジンナーに対するより nuanced (微妙な差異を捉えた) な見解を示し始めている。例えば、歴史家アーイシャ・ジャラールやH.M.シーヴァーイは、ジンナーは必ずしもインドの分割を望んでいなかったと主張している。彼らは、ジンナーがパキスタン要求を利用したのは、ムスリム連盟と権力を共有することに消極的であった国民会議の指導者たちから、ムスリムのための重要な政治的権利を獲得するための一つの戦略であったと論じている。インドの政治家ジャスワント・シンが2009年に出版した著書『ジンナー:インド、分割、独立』では、ネルーの強力な中央集権志向が分割につながったと主張し、インド国内で大きな論争を巻き起こした。シンは所属するインド人民党(BJP)から除名されたが、これはジンナーに対するインド国内の複雑で感情的な歴史認識を示している。

このような議論は、インド亜大陸の歴史が単一の視点から語られるべきではないこと、そして主要人物の役割が多角的かつ客観的に評価されるべきであることを示唆している。