1. 概要

ヤン・スワンメルダム(Jan Swammerdamヤン・スワンメルダムオランダ語、1637年2月12日 - 1680年2月17日)は、オランダの生物学者であり、特に顕微鏡学と解剖学の分野で多大な貢献をした先駆者です。彼は、生物学の歴史において重要な転換点となり、当時の支配的な科学的誤解に挑戦しました。

スワンメルダムの主要な業績は、昆虫の生活環に関する研究です。彼は、昆虫の卵、幼生、蛹、成虫といった異なる段階が、実は同一の動物の異なる形態であることを実証し、当時のアリストテレス的な「自然発生説」や「変態説といった急激な変化」という考えを批判的に反駁しました。これは、生物の発生と成長に関する理解を根本から変える画期的な発見でした。また、彼は筋肉収縮のメカニズムに関する実験を行い、古代からの「動物精気流入説」を否定しました。さらに、1658年には人類で初めて赤血球を観察し記述したことでも知られています。

スワンメルダムは、解剖に顕微鏡を導入した初期の科学者の一人であり、彼の開発した革新的な解剖技術、特に血管観察のためのロウ注入法や中空臓器の調製法は、その後数世紀にわたって医学研究に用いられました。彼の厳密な観察と実験に基づいた科学的手法は、その後の科学者たちに大きな影響を与え、自然神学の発展にも寄与しました。

2. 生涯

ヤン・スワンメルダムの生涯は、科学的探求と個人的な困難、そして深い精神的葛藤が intertwined したものでした。

2.1. 幼少期と教育

スワンメルダムは1637年2月12日にアムステルダムで生まれ、2月15日にアウデ・ケルクで洗礼を受けました。父親のヤン・ヤコプスゾーン(Jan Jacobsz、-1678)は薬局を経営する薬剤師であり、同時に世界中から鉱物、貨幣、化石、昆虫などを収集するアマチュアの収集家でもありました。母親のバーチェ・ヤンス(Baartje Jans、-1660)は1632年にウェースプで結婚しました。一家はモンテルバーンスタワーの向かい、オランダ西インド会社の港と倉庫の近くに住んでおり、叔父がそこで働いていました。幼少期のスワンメルダムは、父親の好奇心の櫃の世話を手伝っていました。

父親は彼に神学を学ぶことを望んでいましたが、スワンメルダムは1660年に母親を亡くした後、1661年にライデン大学で医学の道を志しました。彼はヨハネス・ファン・ホルンとフランシスクス・シルヴィウスの指導のもとで学び、同級生にはフレデリック・ライシュ、レイニール・デ・グラーフ、オーレ・ボルク、テオドール・ケルクリンク、スティーブン・ブランカールト、ブルヒャルト・デ・フォルデル、エーレンフリート・ヴァルター・フォン・チルンハウス、ニールス・ステンセンらがいました。医学を学ぶ傍ら、スワンメルダムは自身の昆虫コレクションを開始しました。

1663年、スワンメルダムはステンセンと共にフランスに渡り、学業を続けました。彼はプロテスタントのソミュール大学で1年間、タナキル・ファーブルの指導のもとで学び、その後パリのメルキセデク・テヴノーの科学アカデミーで学びました。1665年にオランダ共和国に戻り、解剖を行いその成果を発表する医師たちのグループに参加しました。1666年から1667年にかけてライデン大学で医学の学習を終え、1667年にファン・ホルンのもとで呼吸のメカニズムに関する論文「De respiratione usuque pulmonum」で医学博士号を取得しました。

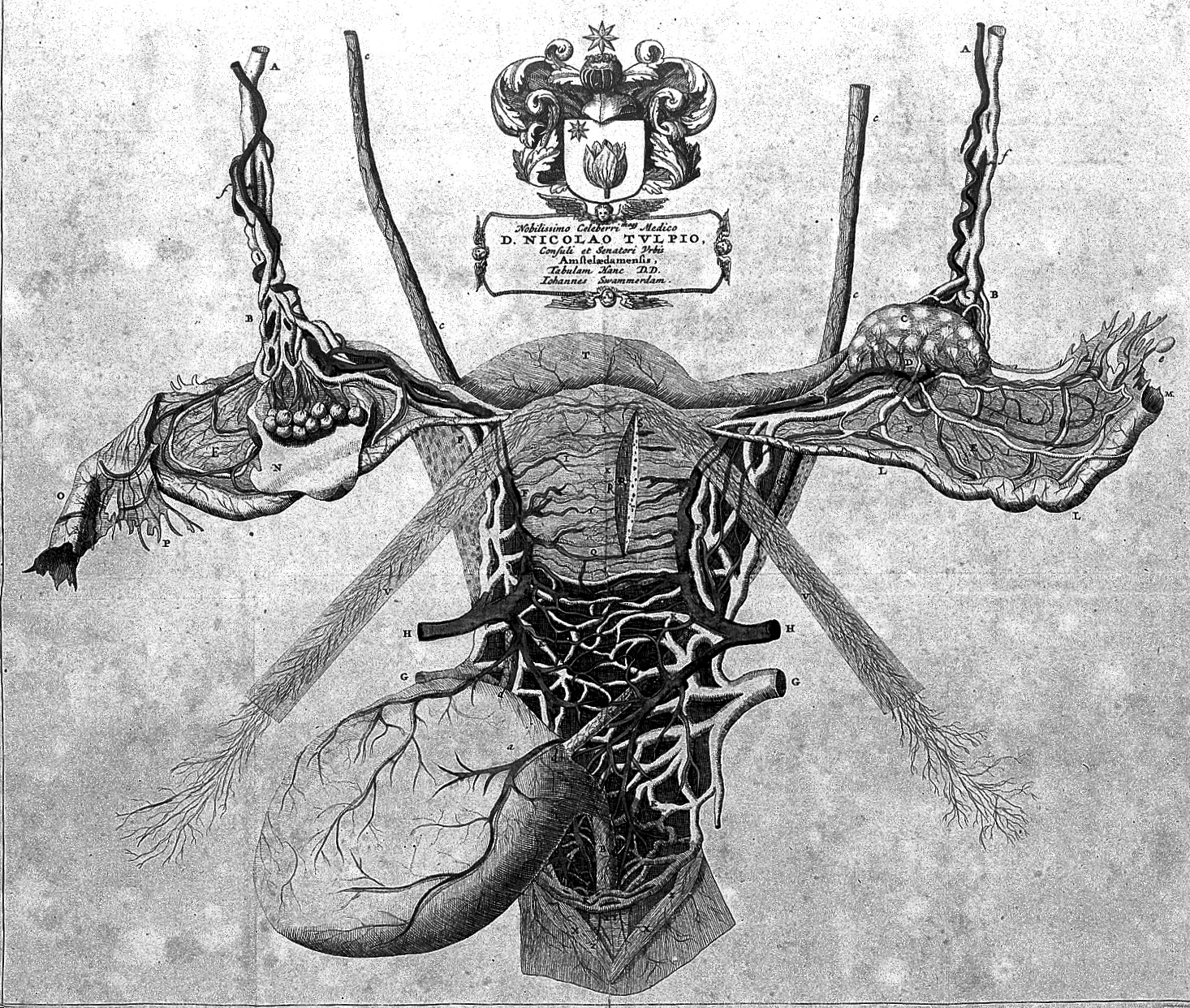

彼はファン・ホルンと共に子宮の解剖学を研究し、その成果は1672年に「Miraculum naturae sive uteri muliebris fabrica」として出版されました。

スワンメルダムは、卵巣とその卵の重要性に関する彼とファン・ホルンが以前に行った発見の功績をレイニール・デ・グラーフが奪ったと非難しました。彼はヨハネス・フッデが作った単レンズ顕微鏡を使用し、ロウによる注入技術も駆使しました。

2.2. 初期キャリアと経済的困難

医学の学位を取得した後、スワンメルダムは主として昆虫の研究に没頭しました。しかし、父親は彼が医師として生計を立てることを望んでおり、このことが父子の不和の原因となりました。1669年後半に「Historia insectorum generalis ofte Algemeene verhandeling van de bloedeloose dierkens」(『昆虫一般史、あるいは小さな無血動物に関する一般論』)を出版した後、父親は彼の研究に対する財政的支援を打ち切りました。

このため、スワンメルダムは自身の研究資金を調達するために、少なくとも一時的に医師として開業せざるを得なくなりました。彼はアムステルダムの病院で亡くなった患者の遺体を解剖する許可を得て、医学的実践を続けました。このような経済的困難にもかかわらず、彼は科学的探求を諦めることなく、情熱的に研究を続けました。

2.3. 精神的危機と晩年

スワンメルダムは、1673年に深刻な良心の危機に陥りました。彼は科学研究が創造主への賛美であると信じていましたが、自身の探求が好奇心の偶像崇拝に陥っているのではないかという恐れを抱き始めました。この時期、彼はフランドル人の神秘主義者アントワネット・ブルイニョンの影響を一時的に受けました。1675年に出版されたカゲロウに関する論文「Ephemeri vita」には、彼の深い宗教的経験と敬虔な詩が綴られています。スワンメルダムは、ブルイニョンの宗派がいたノードシュトラントで慰めを見出しました。

スワンメルダムはコペンハーゲンに住むニコラウス・ステノの母親を訪ねるために旅しましたが、1676年初めにはアムステルダムに戻っていました。彼はヘンリー・オルデンバーグへの手紙で、「この数日間ほど忙しかったことはありません。そして、すべての建築家の長が私の努力を祝福してくださっています」と述べ、科学研究を再開したことを示唆しました。科学研究の一時的な中断は短期間に終わり、彼は43歳での早世まで、後に彼の主要な著作となる作品に取り組んでいました。

トスカーナ大公のコジモ3世・デ・メディチは、スワンメルダムがフィレンツェに来て昆虫コレクションを続けるのであれば、彼の標本を12,000フローリンで購入することを提案しましたが、スワンメルダムはこれを断っています。

晩年は健康が悪化し、日本語の文献によればマラリアのため、1680年2月17日に43歳で亡くなりました。彼はワロン教会に埋葬されました。彼の主要な著作は生前には出版されず、1737年にライデン大学の教授であるヘルマン・ブールハーフェによって「Bybel der natuure」(『自然の聖書』)として死後出版されました。

3. 主要な科学的貢献

ヤン・スワンメルダムは、精密な顕微鏡観察と革新的な解剖技術を駆使し、様々な分野で画期的な科学的発見を成し遂げました。

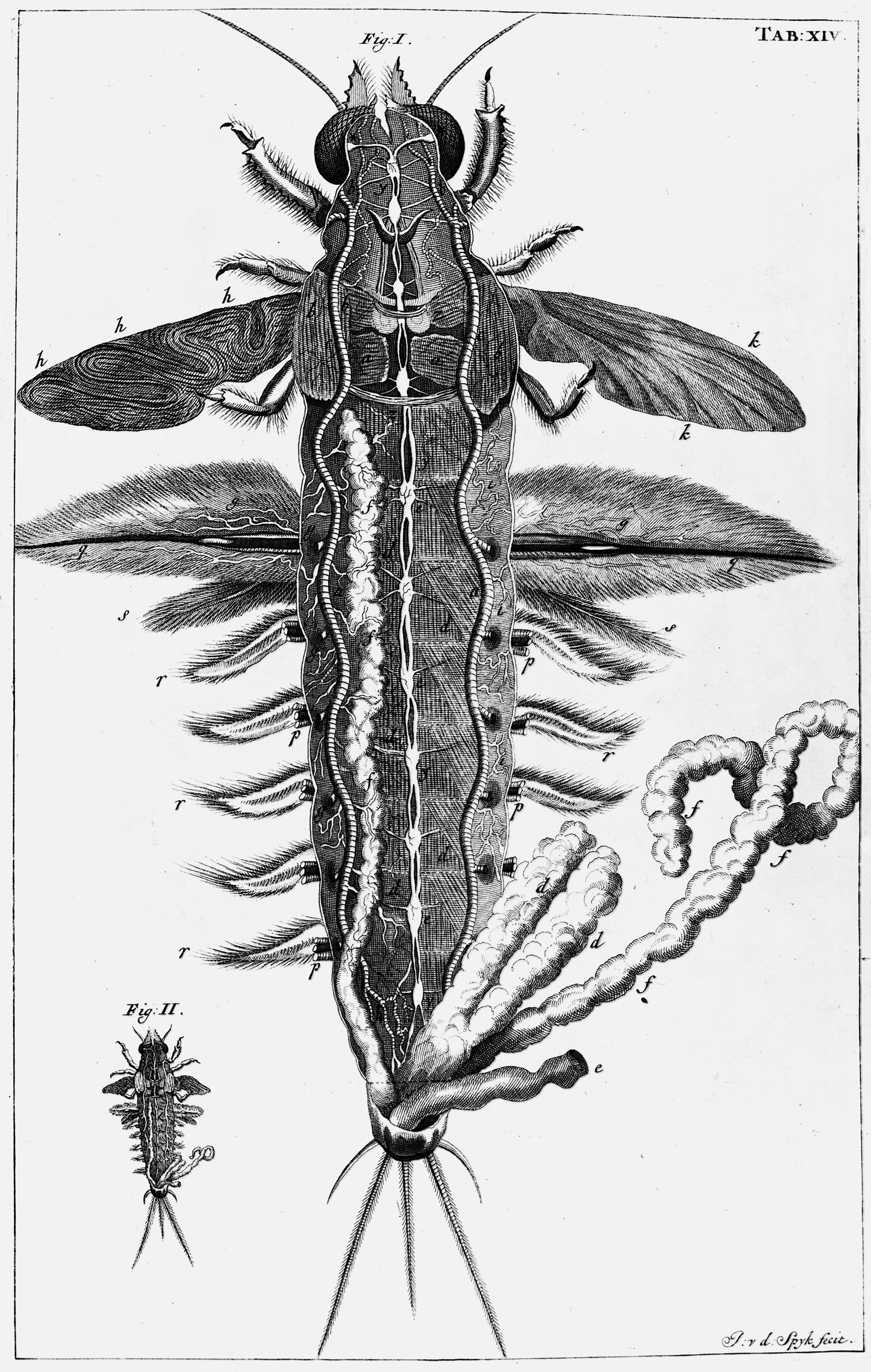

3.1. 顕微鏡学と解剖技術

スワンメルダムは、解剖に顕微鏡を導入した初期の科学者の一人であり、その技術はその後数百年にわたって有用であり続けました。彼は標本の観察、保存、解剖のために新しい技術を開発しました。

彼の革新的な方法の一つに、血管の観察を容易にするためのロウ注入法があります。また、中空の臓器(例えば、女性の子宮など)を調製する彼が考案した方法は、後に解剖学で広く採用されることになります。これらの技術は、従来の肉眼による観察では不可能だった、生体の微細構造の正確な描写を可能にし、解剖学と生理学の研究に新たな道を開きました。彼はヨハネス・フッデ製の単レンズ顕微鏡を使用し、観察の精度を極限まで高めました。

3.2. 昆虫に関する研究

スワンメルダムの主要な研究分野は昆虫学であり、彼は当時のアリストテレス的な「自然発生説」や「変態説」といった一般的な考え方に真っ向から異を唱えました。彼は、神が一部の生物(昆虫を除く)だけを創造したという自然発生説は、宇宙の一部が神の意思から除外されることになり、冒涜的であると強く主張しました。スワンメルダムは、自身の科学的研究を通じて、神の創造が常に繰り返され、その創造は均一で安定していることを証明しようとしました。彼はルネ・デカルトの自然哲学に大きな影響を受け、自然は秩序だっており、不変の法則に従うため、理性的に説明できると信じていました。

スワンメルダムは、すべての生物の創造、すなわち発生は同じ法則に従うと確信していました。彼は大学で人間(男性と女性)の生殖器官を研究した後、昆虫の発生の研究に着手しました。彼は女王蜂が実際に女王蜂であることを発見した後、昆虫の研究に専念しました。彼はこの生物の中に卵を発見したため、そのことを知っていましたが、この発見はすぐに発表されませんでした。

スワンメルダムはマシュー・スレードやパオロ・ボッコーネと書簡を交わし、ウィレム・ピソ、ニコラス・チュルプ、ニコラス・ウィッツェンらの訪問を受けました。彼はコジモ3世・デ・メディチ(トスカーナ大公)に対し、テヴノーを伴って別の画期的な発見を披露しました。それは、蝶の幼虫(イモムシ)の体内にすでに蝶の肢や翅が見られる(現在の成虫原基)というものでした。

3.2.1. 『昆虫一般史』

1669年に出版されたスワンメルダムの主要な著書『Historia insectorum generalis ofte Algemeene verhandeling van de bloedeloose dierkens』(『昆虫一般史、あるいは小さな無血動物に関する一般論』)は、彼がフランスやアムステルダム周辺で収集した昆虫の研究をまとめたものです。この論文で、彼は昆虫には内部構造がないという当時のアリストテレス的な考え方に反論しました。

彼は、この著書の中で、昆虫が内部構造を欠いているという考えを否定しただけでなく、昆虫が自然発生し、その生活環が突然の「変態」であるという当時のキリスト教的な概念をも攻撃しました。スワンメルダムは、すべての昆虫が卵から発生し、その手足はゆっくりと成長し発展すると主張しました。これにより、昆虫と、いわゆる「高等動物」との間に本質的な区別はないとしました。スワンメルダムは「俗説」との戦いを宣言し、昆虫の象徴的な解釈は、全能の設計者である神の力と両立しないと主張しました。

彼は、17世紀の「変態」という概念、すなわち昆虫の異なる生活段階(例:イモムシと蝶)が異なる個体であるという考え、またはある種類の動物から別の種類への突然の変化であるという考えを払拭しました。スワンメルダムは、現代の生物学者が幼虫、蛹、成虫を一つの蝶の生活環の段階と見なすのに対し、ウィリアム・ハーベーやその同時代人は幼虫を一つの個体、蝶を別の個体と見なしていたと指摘しました。

3.2.2. ミツバチに関する研究

スワンメルダムは5年間にわたる集中的な養蜂研究に従事しました。古代から女王蜂は雄であり、巣を支配すると主張されてきましたが、1586年にルイス・メンデス・デ・トーレスが初めて巣が雌によって支配されていることを発表しました。しかし、トーレスは女王蜂が「種子」を通じてコロニー内の他のすべてのハチを産むと主張していました。1609年にはチャールズ・バトラーが雄蜂を雄と記録しましたが、彼は雄蜂が働き蜂と交尾すると誤って信じていました。

スワンメルダムの主要な著作である『Biblia naturae』(『自然の聖書』)では、当時の人々が誤って女王蜂を雄と識別していたことの最初の視覚的証拠が発表されました。スワンメルダムはまた、女王蜂がコロニー唯一の母親であるという証拠も提供しました。彼は雄蜂が雄であり、針を持たないことを発見しました。働き蜂については、卵巣を検出できなかったため「自然の宦官」と特定しましたが、その性質は雌に近いと記述しました。

スワンメルダムは顕微鏡で観察した女王蜂の生殖器官の図面を作成しましたが、これは1737年になってようやく出版されました。彼の蜂の巣の幾何学に関する図面も『Biblia naturae』で初めて出版されましたが、ジャコモ・フィリッポ・マラルディによって1712年の著書ですでに言及されていました。スワンメルダムは自身の発見を他の科学者と書簡で共有していたため、彼のミツバチに関する研究の詳細は、出版される前から広く知られていました。特に、ニコラ・マルブランシュは1688年にスワンメルダムの研究に言及しています。

3.3. 筋肉収縮に関する研究

スワンメルダムの筋肉収縮に関する研究は、彼の主要な著作である『Biblia naturae』で発表されました。彼は、「動物精気」が筋肉収縮の原因であるという「バルーン理論」を反駁する上で重要な役割を果たしました。古代ギリシャの医師ガレノスによって支持されたこの考えは、神経が中空であり、そこを流れる精気が筋肉の動きを推進するというものでした。ルネ・デカルトは、この考えを水力学のモデルに基づいてさらに発展させ、精気が液体やガスに似ているとして「動物精気」と呼びました。

デカルトが反射を説明するために用いたこのモデルでは、精気が脳室から神経を通って筋肉に流れ込み、筋肉を動かすとされていました。この仮説によれば、筋肉は精気が流入することで収縮時に大きくなるはずでした。

この考えを検証するため、スワンメルダムは切断したカエルの大腿筋を、少量の水を入れた気密注射器の先端に置きました。これにより、彼は筋肉が収縮したときの体積変化を、水位の変化を観察することで判断できると考えました。スワンメルダムが神経を刺激して筋肉を収縮させたところ、水位は上昇せず、わずかに低下しました。これは、空気や液体が筋肉に流入していないことを示しています。この神経刺激が動きにつながるという考えは、行動が刺激に基づいているという考え方を提示し、神経科学に重要な示唆を与えました。

スワンメルダムの研究は、彼をアムステルダムで訪れたニコラウス・ステノによって、出版される前から言及されていました。スワンメルダムの研究は、ステノが1669年に『筋学の原理』の第2版を出版した後に完了しており、その中でスワンメルダムの研究が参照されています。ステノが1675年にマルチェロ・マルピーギに送った手紙は、スワンメルダムの筋肉収縮に関する発見が彼の精神的危機の原因となった可能性を示唆しており、ステノは「彼がこの件に関する論文を書き終えた後、それを破棄し、これらの図のみを保存した。彼は神を求めているが、まだ神の教会にはいない」と述べています。

3.4. その他の解剖学的・生理学的発見

スワンメルダムは昆虫以外の分野でも、いくつかの重要な解剖学的および生理学的な発見を成し遂げています。1658年(ベトナム語の文献では1665年)、彼は人類史上初めて赤血球を観察し、その存在を記述しました。これは血液に関する理解の基礎となる画期的な発見でした。

また、彼はリンパ管における弁の存在を発見しました。この弁は「スワンメルダム弁」とも呼ばれ、体液の循環システムに関する知識を深める上で重要でした。

さらに、彼は女性の子宮の解剖学的研究も行い、その構造を詳細に記述しました。これらの発見は、彼の精密な観察力と革新的な解剖技術が、広範な生物学的領域において適用可能であったことを示しています。彼は、カエルの卵の2細胞分裂段階も観察したとされています。

4. 主要著作

ヤン・スワンメルダムの科学的業績は、主に彼の二つの主要な著作を通じて後世に伝えられました。

4.1. 『自然の聖書』

スワンメルダムは、1670年代半ばに一時的な精神的危機に陥りながらも、その後も科学研究を継続し、早逝するまで彼の主要な著作となる作品に取り組んでいました。彼の死後、1680年には未出版のままでしたが、1737年にライデン大学の教授であったヘルマン・ブールハーフェによって「Bybel der natuure」(『自然の聖書』)として死後出版されました。この傑作は、スワンメルダムが顕微鏡と解剖を駆使し、あらゆる昆虫が研究に値するという信念のもとに編纂した壮大な論文です。

彼は、マルチェロ・マルピーギに触発され、「De Bombyce」(『カイコについて』)の中で、カイコ、カゲロウ、アリ、クワガタムシ、チーズダニ、ミツバチなど、多種多様な昆虫の解剖学を詳細に記述しました。彼の科学的観察は、全能の創造主である神への深い信仰と結びついていました。スワンメルダムによるシラミの賛美は、古典的な一節として広く知られています。

ここに、シラミの解剖学の中に示された、全能なる神の指を捧げます。そこには、奇跡が奇跡の上に積み重なり、微細な一点に神の知恵が明確に現れているのが見出されるでしょう。

この著作は、彼の厳密な科学的観察と深い宗教的信念が調和していることを示しています。1758年には、T.フロイドによって昆虫学に関する彼の著作が英語に翻訳され、『Book of Nature, or, The History of Insects』として出版されました。

5. 遺産と評価

ヤン・スワンメルダムは、その革新的な研究方法論と発見によって、科学史に永続的な遺産を残しました。

5.1. 科学への影響

スワンメルダムの著書『Historia insectorum generalis』は、彼が亡くなる1680年以前から広く知られ、高い評価を受けていました。彼の死から2年後にはフランス語に、1685年にはラテン語に翻訳されました。1705年に『昆虫史』を著したジョン・レイは、スワンメルダムの方法を「最高の全て」と称賛しました。スワンメルダムの昆虫と解剖学に関する研究は重要でしたが、現代の歴史家たちは、彼の発見と同様に、顕微鏡を用いた彼の方法と技術を高く評価しています。

彼は、標本を検査し、保存し、解剖するための新しい技術を開発しました。これには、血管の観察を容易にするためのロウ注入法や、中空の人間臓器の調製方法が含まれ、これらは後に解剖学で広く採用されました。彼はヨーロッパ中の同時代の学者たちと書簡を交わし、友人のゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツやニコラ・マルブランシュは、彼の顕微鏡研究を自身の自然哲学や道徳哲学の裏付けとして活用しました。

スワンメルダムは、18世紀の自然神学を先駆けた人物としても評価されています。自然神学では、太陽系の力学、四季、雪の結晶、そして人間の眼の解剖学の中に神の壮大な計画が検出されると考えられました。彼の昆虫学に関する著作の英語翻訳は、T.フロイドによって1758年に出版されました。

5.2. 歴史的意義と受容

スワンメルダムは、生物学の黎明期において、実験と精密な観察に基づく現代科学的手法を確立した点で、歴史的に極めて重要な位置を占めています。彼の研究は、当時の権威的な見解や迷信に疑問を投げかけ、客観的な証拠に基づく知識の追求を推進しました。特に、昆虫の発生に関する彼の厳密な研究は、それまで「取るに足らない」と見なされていた生物に対する科学的関心を高め、後の昆虫学の発展に不可欠な基礎を築きました。

彼のコレクターとしての父の存在は、スワンメルダムが精密な観察と分類に対する素養を培う上で影響を与えた可能性があります。しかし、彼自身は単なる収集家ではなく、深い科学的洞察力と探求心を持った研究者でした。

興味深いことに、今日、ヤン・スワンメルダムの肖像画で真正なものは現存していません。一部の文献や画像で彼の肖像として示されているものは、レンブラントの絵画『テュルプ博士の解剖学講義』に描かれている著名なアムステルダムの医師ハルトマン・ハルトマンゾーン(1591-1659)のものです。この事実は、彼の科学的業績の偉大さとは対照的に、個人的な記録が乏しいという側面を示しています。

スワンメルダムの死後出版された『自然の聖書』は、彼の生涯にわたる研究の集大成であり、彼の科学的遺産が後世に広く伝わる上で決定的な役割を果たしました。彼の業績は、ルネサンス以降の科学革命の精神を体現し、近代生物学の基礎を築いた偉大な功績として、科学史にその名を刻んでいます。