1. 概要

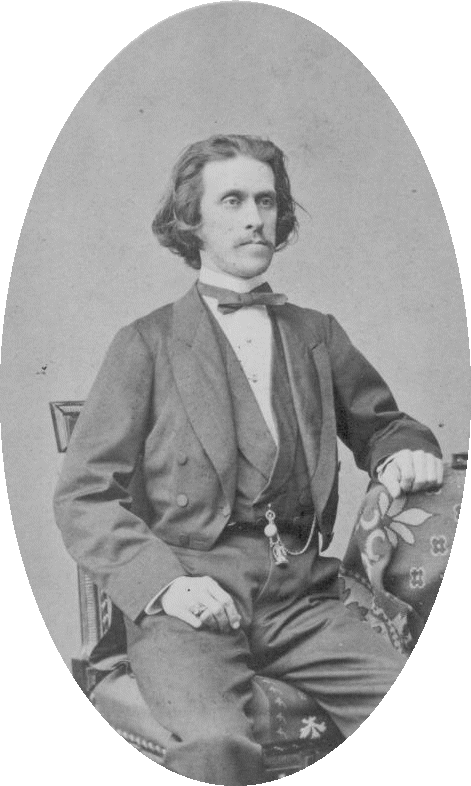

ヨーゼフ・シュトラウス(Josef Straussドイツ語、1827年8月20日 - 1870年7月22日)は、オーストリアの作曲家であり指揮者である。ワルツ王として知られるヨハン・シュトラウス1世の次男であり、ヨハン・シュトラウス2世の弟、エドゥアルト・シュトラウス1世の兄にあたる。

工学技師としてのキャリアを積んだ後、兄ヨハン2世の病によりシュトラウス楽団の指揮を代行したことを契機に音楽家へと転身した。1853年に音楽家としての活動を始めてから1870年に死去するまでの約17年間で、283曲もの作品を残した。彼の才能は兄ヨハン2世も認め、「私はただ人気があるだけだ。ヨーゼフのほうが才能に恵まれている」と語ったほどである。特にシューベルトをはじめとするロマン派音楽に深く傾倒し、その詩情豊かで深みのある作風から「ワルツのシューベルト」の異名を取った。

彼の作品は死後も高い評価を受け、その旋律は他のオペレッタや公演に活用された。また、死後に未発表楽譜の紛失を巡る論争も起きたが、現存する彼の限られた手稿は、シュトラウス家の音楽遺産において貴重な一次資料となっている。

2. 生涯

ヨーゼフ・シュトラウスは、その誕生から死に至るまで、工学への情熱と音楽への宿命的な転身、そして病弱な体との闘いの中で、独自の音楽世界を築き上げた。

2.1. 幼少期と教育

ヨーゼフ・シュトラウスは1827年8月20日、ウィーン郊外のマリアヒルフ(現在のウィーン市域)にある「市民住宅69号」で、高名な音楽家ヨハン・シュトラウス1世とその妻マリア・アンナ・シュトレイムの次男として誕生した。家族や親しい友人からは「ペピ」(Pepiドイツ語)という愛称で呼ばれた。幼少期から脳に問題があり、その影響が脊椎にも現れたため、特に精神的・身体的な障害はなかったものの、虚弱体質であったという。この生来のハンディキャップが影響したのか、陽気で明朗な性格の兄ヨハン2世とは異なり、ヨーゼフは控えめで神経質な性格に育った。

幼い頃から、ヨーゼフは兄ヨハン2世と共に母マリア・アンナからピアノのレッスンを受けた。彼らはABCを覚えるよりも早く二分音符を五線譜に書き付け、その意味を理解できるようになったとされる。父が著名な音楽家であったため、兄弟の遊びの多くは自然と音楽的なものになり、自宅の父の仕事部屋から漏れるリハーサルの音を注意深く聴き取り、ピアノで連弾して楽しんでいた。後に兄ヨハン2世は、二人が「ピアノがバリバリ弾けたと本心から言える」と回想し、父の曲を暗譜で演奏しては喝采を浴びたという。父ヨハン1世は当初息子たちのピアノに無関心であったが、あるとき楽譜出版業者トビアス・ハスリンガーから兄弟の腕前を聞いて驚愕した。父に呼ばれてピアノを弾くように言われた際、ヨーゼフは部屋にあったアップライトピアノを見て「こんなピアノじゃ弾けない」と弁明し、父が自分の部屋からグランドピアノを持って来させると、兄弟は父のスタイルや様々な奏法を披露した。二人は父から「誰にもひけをとらないぞ」と褒められ、上等なフード付きマントを褒美として与えられたという。

父ヨハン1世の影響を強く受け音楽家となった兄ヨハン2世とは対照的に、ヨーゼフ自身は音楽家になる意志を全く持っていなかった。名門高校であるショッテン・ギムナジウムを卒業後、ウィーンの総合技術専門学校(現在のウィーン工科大学)で機械工学、製図、数学を学んだ。出席率は必ずしも良くなかったものの、最終試験では「一級」の評価を得た。

1848年革命が勃発すると、ヨーゼフは革命側に立って武器を手に取り戦った。同年12月23日、父から軍人になるよう命じられたが、彼は「私は人を殺すことを学びたくない。人間として人類に、市民として国家に役立ちたい」と述べ、これを拒絶した。父は翌年に死去したため、ヨーゼフは軍人になることを強制されることなく、技師としての道を歩み続けることになった。

2.2. 工学技師としての経歴と初期作品

軍務を拒否した後、ヨーゼフ・シュトラウスは数年間、技師としてのキャリアを順調に積んでいった。1851年には現場監督としてドナウ川支流の石のダムと水門の建設を管理し、1852年には『数学、工学、幾何学、物理学における実例、公式、表、テスト集』と題する数学の教科書を出版した。

1853年には、同僚と共に自動車に回転するブラシを取り付けるという路面清掃車の計画書をウィーン市議会に提出した。この計画は当初「実際的でない」として却下されたものの、後に採用され、今日の清掃システムの前身として評価されている。実現はしなかったが、ヨーゼフはさらに雪かき機の設計も提出する意思を示していた。

工学技師としての活動の傍ら、ヨーゼフはこの頃にも趣味として歌曲やピアノ曲を作曲しており、それらの作品はもっぱら仲間内で演奏された。フランツ・マイラーによると、ヨーゼフは「素晴らしいピアニストならびに歌手として、仲間内でその種の作品をよく作曲していた」という。オットー・ブルサッティによれば、作曲年代が判明しているヨーゼフの最古の曲は、1849年に作曲された『演奏会大ギャロップ』である。また、ヨーゼフは自らテキストを書き、舞台装置を考え、登場人物や衣裳、背景のスケッチも描いた『ローバー』という五幕の劇も手掛けていた。彼は芸術家、画家、詩人、劇作家、歌手、発明家としても多才な才能を示した。

2.3. 音楽家への転身

1849年に父ヨハン1世が死去すると、「ヨハン・シュトラウス」の名を継ぐ者は兄ヨハン2世ただ一人となった。それまで父子に自然と分散されていたウィーン中の仕事が兄に集中するようになり、兄は連日連夜の演奏会と作曲活動で体を壊し、しばしば再起不能かと思われるほどの重病に倒れた。医者たちはヨハン2世に長期の静養が必要であると診断した。

この事態を受け、母アンナはヨハン2世の代役として、少なくとも一時的にヨーゼフにシュトラウス楽団を指揮してもらわなければならないと考えるようになり、ヨハン2世もこれに同調した。物静かな性格のヨーゼフは、自分が兄のように華やかな世界で仕事ができるとは思えず猛反対したが、結局は「シュトラウス家のため」と迫る母と兄の説得に折れた。

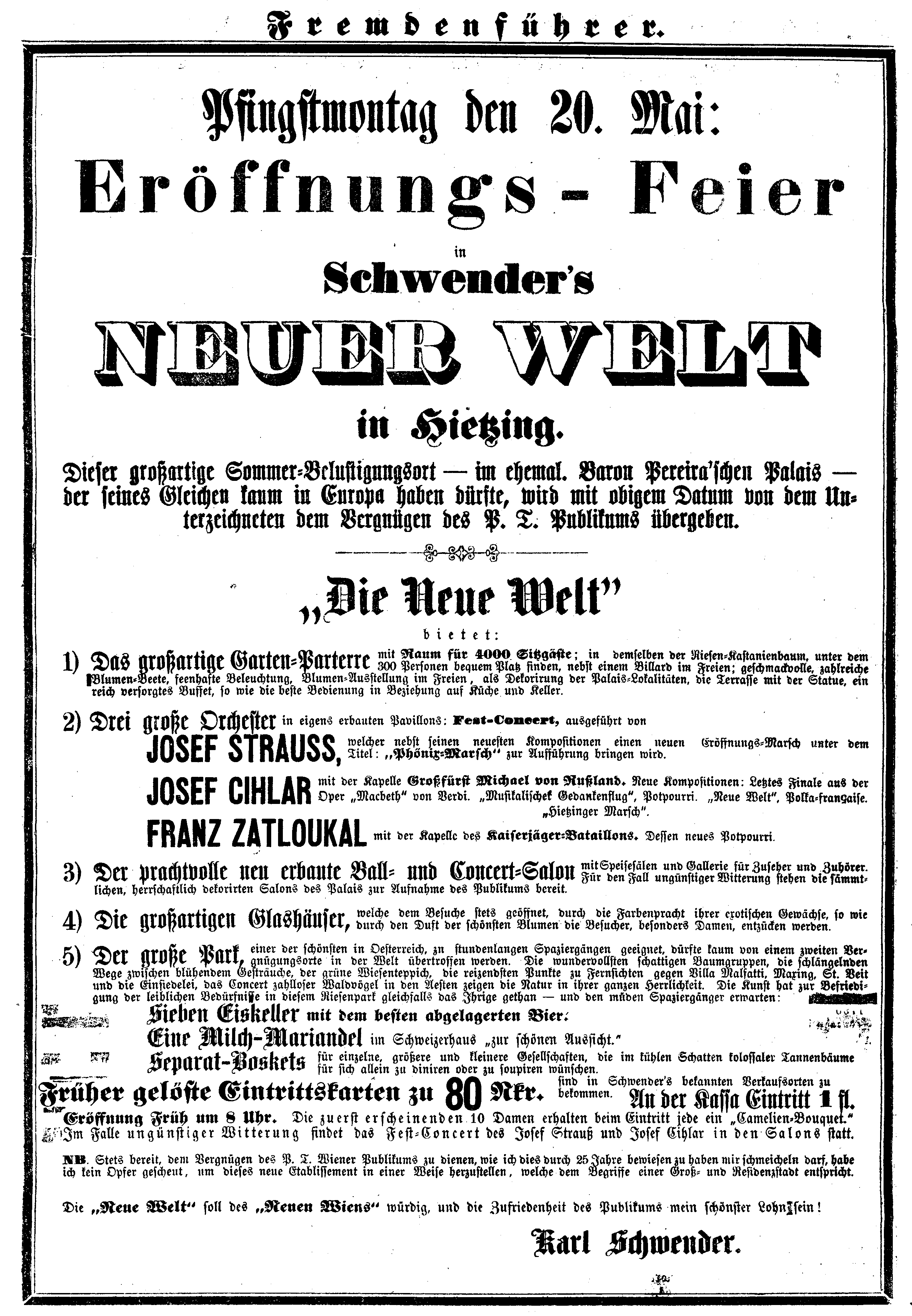

1853年7月23日、ヨーゼフは療養中の兄に代わって「カフェ・シュペール」で指揮者デビューを飾った。当日、ヨーゼフは恋人で未来の妻となるカロリーネ・ヨーゼファ・プルックマイヤーに宛てて「避けられない事態が起こりました。きょう私は初めて"シュペール"で演奏します。こんなことになってしまうなんて、心の底から残念でなりません......」と手紙に綴った。

ヨーゼフはやがて指揮活動だけでなく、兄に代わって新しいワルツを作曲せねばならない状況に陥った。ヨハン2世は年に一度のハーナルス教会祭での演奏のためのワルツ作曲を引き受けていたが、その依頼を放置したまま長期静養に入ってしまった。8月29日の演奏予定日が迫ったため、やむなくヨーゼフが作曲を手掛けることになった。こうして作曲されたのが、ワルツ『最初で最後』(作品1)である。

『最初で最後』という曲名から、当時のヨーゼフの複雑な胸中が容易に察せられるが、この作品は「卓抜で、独創的、メロディアスなリズム」と新聞に評され、かえってヨーゼフへの人々の期待を高めてしまった。このワルツは6回もアンコールされ、翌日の多くの新聞は「これがヨーゼフ・シュトラウスの最後の作品にならないように望む」と結んだ。

9月中旬には兄ヨハン2世がウィーンに戻ってきたため、眼病と頭痛に悩まされていたヨーゼフはただちに臨時指揮者の座を退いた。しかし翌1854年6月初旬、ヨハン2世は再び体調を崩して静養に出掛けたため、ヨーゼフは再び兄の代理としてシュトラウス楽団の指揮や作曲を手掛けることになった。この頃のヨーゼフは自分の将来について悩み、恋人のカロリーネに「私はどうしたらいいのか困っています」という手紙を送っている。やがてヨーゼフは不本意ながらも音楽家となる決意を固め、1854年7月にワルツ『最後の後の最初』(作品12)を発表した。それまでの作品が兄の代理としてやむなく作曲したものだったのに対し、このワルツはヨーゼフが音楽の世界に留まり続けることを表明したものであった。この年、彼は正式に技師を辞職した。

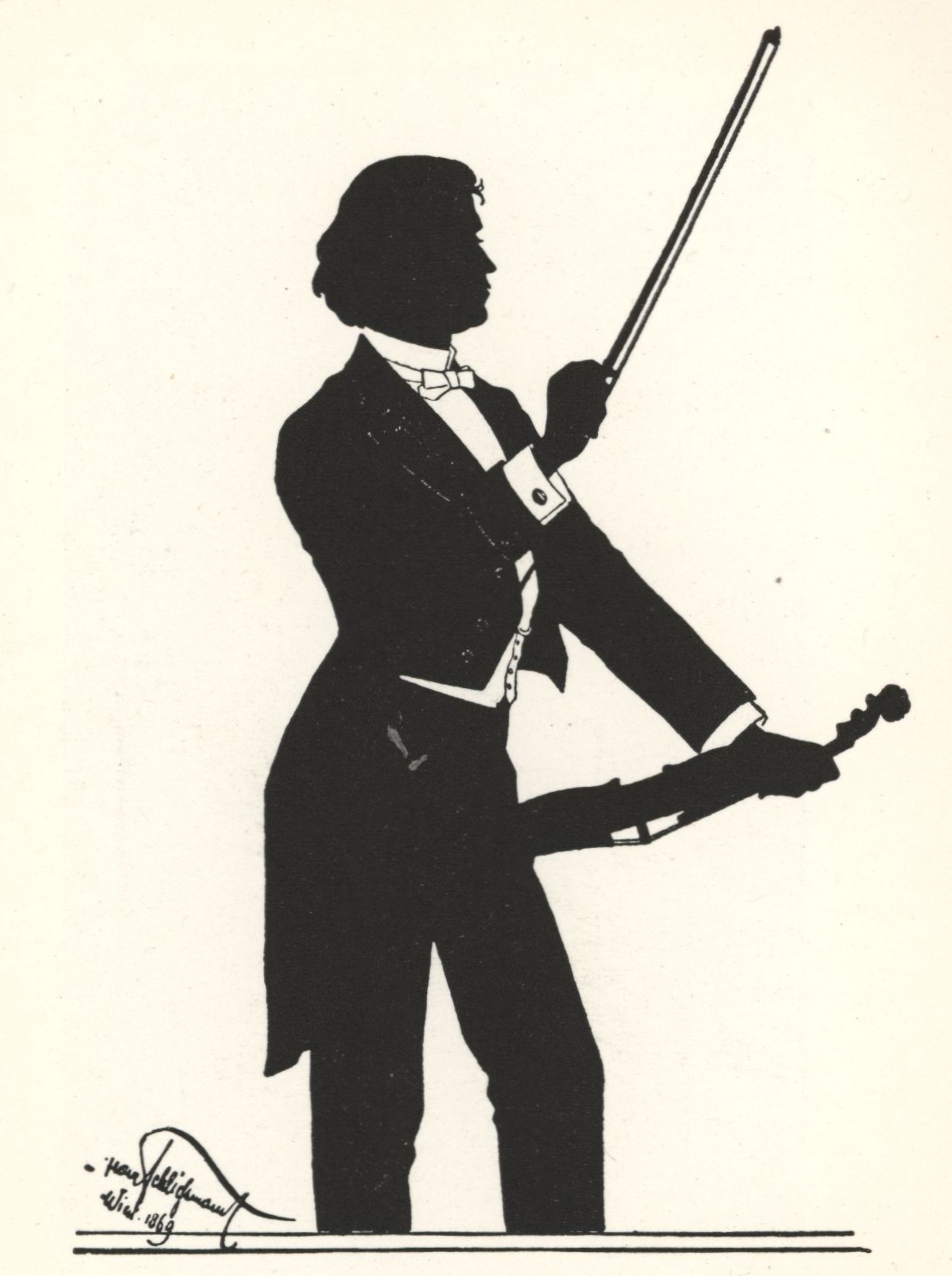

音楽家への転身を決意したヨーゼフは、音楽理論と作曲法、そしてヴァイオリン演奏を徹底的に学び始めた。ヴァイオリンの師は兄と同じく、父の楽団で第一奏者を務めていたフランツ・アモンであった。1857年3月16日、2年間の正規の音楽教育を修了し、和声学の教授フランツ・ドレシャルから「本日行われた通奏低音と作曲の原理についての試験を、最優秀な成績で合格した。彼の音楽の実地での最大の能力を保証する」という免状を与えられた。

2.4. 音楽家としての活動

音楽家となったヨーゼフ・シュトラウスは、その独自の音楽スタイルを確立し、数々の傑作を生み出すことで、兄ヨハン2世と並ぶ存在として評価されるようになった。

2.4.1. 音楽スタイルの発展

ヨーゼフは古典音楽の大讃美者であり、特にシューベルトを始めとするロマン派音楽に深く傾倒していた。1855年、彼は兄ヨハン2世に宛てた書簡の中で「私の人生は3/4拍子だけには留まらないでしょう」と綴った。「3/4拍子」とはすなわちワルツを指し、自身が単なる純粋なダンス音楽の作曲家で終わるつもりはないことを宣言したのである。古典音楽を積極的に吸収しつつ、ヨーゼフは「交響楽的ワルツ」という新しい境地を開こうとした。

1857年6月8日には、交際していたカロリーネ・ヨーゼファ・プルックマイヤーと結婚した。その際に彼女に捧げたワルツ『愛の真珠』(作品39)を、ヨーゼフは「コンサート・ワルツ」と定義づけた。しかし、このワルツは作曲者が期待していたほどには評価されず、「ランナーのスタイルに傾いている」と新聞に評された。ウィーン市民は、兄ヨハン2世をヨハン1世の後継者として、そして弟のヨーゼフをヨーゼフ・ランナーの後継者として捉えていたが、ヨーゼフ自身はランナーの単なる「後継者」以上の評価を得たいと考えていた。

ワーグナーやリストをあまり評価しない批評家たちには良く思われなかったが、ヨーゼフはワーグナー、リスト、シューマン、そしてシューベルトの作品を自身の演奏会のレパートリーに加えた。ワーグナーの作品のウィーン初演はヨーゼフに任され、1860年初夏には早くもワーグナーの楽劇『トリスタンとイゾルデ』の一部をウィーンで演奏している(これは正式な初演の5年前の出来事であった)。その後、ヨーゼフは、当時のウィーンでは演奏が難しいとされていたヴェルディの作品も、まるでワーグナーの作品とは方向性の相違がまったくないかのように演奏し始めた。同時代のドイツの作曲家ペーター・コルネリウスは、ヨーゼフを兄弟の中で最も「教養のある音楽家」と評した。

1864年9月6日、ヨーゼフはワルツ『オーストリアの村つばめ』(作品164)とポルカ・マズルカ『女心』(作品166)を初演した。これは兄ヨハン2世がワルツ『ウィーンの森の物語』を作曲する4年前のことであり、当時はまだ兄も『オーストリアの村つばめ』のように詩的なワルツの域には達していなかった。同年10月、プロイセン王国領ヴロツワフの興行主が、オーケストラを編成して3000席のホールで演奏して欲しいと申し出てきたため、この契約に署名した。ヨーゼフは母と兄のいるウィーンから離れた場所で独自の活動ができることに気を良くしたが、期待に反してヴロツワフでの活動は惨めなものだった。ヨーゼフの手紙によると、オーケストラはあまりにも貧弱で、ヨーゼフのレパートリーでこのオーケストラが演奏できる曲にはかなりの制限があったという。

傷心のうちにウィーンに戻ったヨーゼフは、ますます熱心に古典ロマン派音楽を学んだ。シューベルト、シューマンらに加えて、ベートーヴェンやベルリオーズなども加わり、これらの楽風を採り入れた曲を書こうとした。その代表格がワルツ『ディナミーデン』(作品173)である。この作品では、彼のワルツを兄ヨハン2世のものと区別する特徴である短調の使用が見られた。1865年、ヨーゼフは作曲中に突如として意識を失った。休養をとって回復した後、さらにシューベルトに傾倒し、オーケストラのレパートリーに『ロザムンデ』を加えるなどした。この時期の作品にワルツ『トランスアクツィオン』(作品184)がある。

2.4.2. 円熟期

かつて父ヨハン1世がランナーと「ワルツ合戦」を繰り広げたように、ヨーゼフも兄ヨハン2世と激しく競った。しかしヨーゼフはもはや「ランナーの後継者」ではなく「ワルツのシューベルト」と看做されるようになっていた。なお、1867年にヨーゼフがワルツ『うわごと』(作品212)を発表した際、ヨハン2世はヨーゼフに兜を脱ぎ、「ペピのほうが才能がある。私はただ人気があるだけだ」と語ったという。

作曲に関しては兄も認める才能の持ち主だったヨーゼフだが、一般的な注目度では父と同じ「ヨハン・シュトラウス」という名を受け継いでいる兄に劣った。兄弟の作品はしばしばシュトラウスという名前でひとくくりにされ、ヨーゼフの作品であるにもかかわらず楽譜の表紙に「ヨハン・シュトラウス」と印字されることさえあった。これに不満を抱いていたヨーゼフは真に兄と並び立つ存在であろうとし、生来病弱な体であったにもかかわらず、無理を押して精力的な作曲活動を行った。例えば、1867年にヨーゼフが発表した作品数は、『マリアの調べ』(作品214)ほか25曲という驚異的な数字であった。同年のシュトラウス兄弟の新曲は、兄ヨハンが6曲、弟エドゥアルトが8曲であり、ヨーゼフが突出して多かった。1868年1月21日、ワルツ『天体の音楽』(作品235)を発表。この時期のヨーゼフはストレス解消のためにレオポルトシュタットのカフェで毎日のように夜明けまでカード遊びをし、葉巻を日に20本も吸っていたという。この頃、過労のせいでヨーゼフは再び倒れた。

1869年2月1日、ワルツ『水彩画』(作品258)を初演した。それから6日後の2月7日にはワルツ『わが人生は愛と喜び』(作品263)を初演し、大喝采を浴びた。3月13日には『鍛冶屋のポルカ』(作品269)を発表。立て続けに傑作を生み出すヨーゼフは、明らかに当時の兄にとって最大の音楽的なライバルであったが、それにもかかわらず聴衆の反応は兄とは違うものであることが多かった。兄とともにロシアのパヴロフスクへ出かけた際にヨーゼフは、異常なほどの人気者である兄と比較されることを心配し、1869年4月16日付の妻カロリーネ宛ての手紙で「私のここでの立場は容易なものではない。先入主(=兄)にたいして戦わねばなりません」と綴っている。ちなみに、有名な『ピツィカート・ポルカ』(作品番号なし)は、このロシア演奏旅行のときに兄ヨハン2世と合作したものである。翌1870年2月17日には『ジョッキー・ポルカ』(作品278)を初演。4月4日にはシューベルトの交響曲を思わせるワルツ『宵の明星の軌道』(作品279)を初演し、これもまた聴衆の大喝采を得た。ヨーゼフは兄の名声には及ばぬものの作曲家として絶頂にあったが、それは死の前の最後の輝きともいえるものだった。

2.5. 私生活

ヨーゼフ・シュトラウスは1857年6月8日、ウィーンの聖ヨハン・ネポムク教会でカロリーネ・ヨーゼファ・プルックマイヤー(Caroline Josepha Pruckmayer、1831年 - 1900年)と結婚した。二人の間には、1858年3月27日に娘のカロリーネ・アンナ(Karoline Anna Strauss、1858年 - 1919年)が誕生している。

特筆すべきは、妻カロリーネがかつて兄ヨハン2世の恋人であったことである。ヨハン2世は、ロシアのパヴロフスクから、義妹となったウィーンのカロリーネに、1869年4月16日付で以下のような手紙を送っている。「この瞬間、君にキスしてもらいたい気持ちでいっぱいなんだ......。これまでにない厚かましさでこれからは君を悩ませるつもりだからね。男の子が欲しいのだろ?リーナ、そういうことならいくらでも協力するので、そのときは君を愛している義理の兄ジャンのことはお忘れなく。どうかこの最後の言葉は他人にもらさないように。」

2.6. 死去

晩年のヨーゼフ・シュトラウスは病弱であり、失神発作や激しい頭痛に頻繁に悩まされていた。

1869年10月10日、ロシアのパヴロフスク鉄道会社は、1870年以降は他の音楽家と契約するとシュトラウス兄弟に通告した。その「他の音楽家」とはプロイセンのベンヤミン・ビルゼであったため、ヨーゼフはビルゼがワルシャワで空席にした指揮者のポストを狙い、1870年5月15日から9月15日までの契約を取り付けた。母アンナはこの契約に反対であったが、功を焦ったヨーゼフは、兄がパヴロフスクで得たような名声を自分もワルシャワで得ようとした。この契約こそが、彼の死を早める一因となった。

ワルシャワでの仕事は、諸々の問題に悩まされることになった。習慣の違いから楽譜や楽器の到着は遅れ、予約していた宿泊施設も使えなかった。大勢の楽員もエージェントの手落ちでやって来ず、開始予定日二日後の5月17日、ヨーゼフは兄に宛てて「ぼくは憂鬱です。いつ始まるかの見込みも立ちません。この手紙が兄さんの手に届く頃、破局は最高潮に達しているでしょう......」と書いた。弟エドゥアルトが援助してくれたおかげで、ヨーゼフは5月22日にようやく最初の演奏会を開くことができた。

しかしそれからわずか10日後の6月1日、心配と疲労がたたったヨーゼフは、「スイスの谷」のコンサートホールでの指揮のさなかに突如として指揮台の上で倒れ、意識を回復しないまま宿舎に連れ戻された。6月5日にウィーンからワルシャワに急行した妻カロリーネが見たときのヨーゼフは、後に弟エドゥアルトが書いているように「手足は麻痺し、口もろくにきけなかった」という。ヨーゼフを診察したポーランドの医者は、脳卒中の兆候があり、脳腫瘍が破裂した可能性があると診断した。ヨーゼフは小康を保った後、6月15日に再発作を起こした。ワルシャワでの契約がまだ残っていたため、兄ヨハン2世が急遽ワルシャワに赴いて指揮することになった。

7月17日、カロリーネは異国で倒れた夫をウィーンに連れ帰る決心をする。この時ヨーゼフの意識ははっきりしていたという。7月22日午後1時30分、ヨーゼフはシュトラウス家の自宅「雄鹿館」で息を引き取った。カロリーネが遺体解剖を拒絶したため、具体的な死因は分かっていない。彼の死後、酔っ払いのロシア人兵士たちから受けた傷がもとで死んだという事実無根の噂がヨーロッパ中に広まり、公式に否定されたが多くの人々に信じられた。

ヨーゼフの死の5か月前である2月23日には母アンナも世を去っており、ごく短期間に母と長弟を失ったヨハン2世は一時的に創作意欲を失ってしまった。親交があったフィリップ・ファールバッハ2世によって、後に『ヨーゼフ・シュトラウスの想い出』(Erinnerung an Josef Strauß)という亡きヨーゼフを偲ぶワルツが作曲された。

ヨーゼフはオペラ、交響曲、歌曲の作曲も目指していたが、その夢が叶うことはなかった。モルゲン・ポスト誌は、死亡記事の中で「ヨーゼフは彼の人生の最大の野心、グランド・オペラの作曲を果たさないうちに死んだ」と書いた。なお、ヨーゼフは1869年に「違う種類の作曲に転向中」と語っており、また妻カロリーネや同名の娘カロリーネがともに、ヨーゼフが書いたと思われるオペレッタについて書いているが、そのオペレッタはヨーゼフが死ぬと謎のように消えたという。

ヨーゼフは当初、ザンクト・マルクス墓地に埋葬されたが、後にウィーン中央墓地に改葬され、母アンナと共に埋葬されている。

3. 作品

ヨーゼフ・シュトラウスは生涯で283曲もの作品を完成させた。その多岐にわたる作品群は、ワルツ、ポルカ、ポルカ・マズルカ、行進曲など、様々なジャンルに及ぶ。彼の作品は、兄ヨハン2世の陽気なスタイルとは一線を画し、より詩的で深みのある音楽世界を構築している。

3.1. ワルツ

ヨーゼフ・シュトラウスは数多くのワルツを残しており、特に以下の作品が著名である。彼のワルツは、叙情性と繊細なオーケストレーションが特徴であり、「ワルツのシューベルト」と称されたゆえんである。

- 『最初で最後』(Die Ersten und Letzten) 作品1

- 『古き良き時代』(Die guten, alten Zeiten) 作品26

- 『五月のバラ』(Mai-Rosen) 作品34

- 『愛の真珠』(Perlen der Liebe) 作品39

- 『調子のいい男』(Flattergeister) 作品62

- 『Lustschwärmer』 作品91

- 『ウィーンの寸評』(Wiener Bonmots) 作品108

- 『ウィーンのクープレット』(Wiener Couplets) 作品150

- 『オーストリアの村つばめ』(Dorfschwalben aus Österreich) 作品164

- 『ドイツの挨拶』(Deutsche Grusse) 作品191

- 『ディナミーデン(神秘的な引力)』(Dynamiden (Geheimne Anziehungskräfte)) 作品173

- 『Stiefmütterchen』 作品183

- 『トランスアクツィオン』(Transaktionen) 作品184

- 『うわごと』(Delirien) 作品212

- 『マリアの調べ』(Marien-Klänge) 作品214

- 『学生の夢』(Studententräume) 作品222

- 『秋のバラ』(Herbstrosen) 作品232

- 『天体の音楽』(Sphärenklänge) 作品235

- 『真面目とユーモア』(Ernst und Humor) 作品254

- 『水彩画』(Aquarellen) 作品258

- 『わが人生は愛と喜び』(Mein Lebenslauf ist Lieb' und Lust) 作品263

- 『女の面目』(Frauenwürde) 作品277

- 『ナイルの奔流』(Nilfluthen) 作品275

- 『宵の明星の軌道』(Hesperus-Bahnen) 作品279

3.2. ポルカ

ヨーゼフ・シュトラウスのポルカ作品は、しばしば機知とユーモアに富んだ楽しい作風が特徴である。快速なポルカ・シュネルでは、さらに愉快な気分が強調されている。

- ポルカ・フランセーズ『小さな水車』(Moulinet) 作品57

- ポルカ・フランセーズ『ラクセンブルク・ポルカ』(Laxenburger) 作品60

- ポルカ・シュネル『Schabernack』 作品98

- ポルカ・シュネル『スブレット』(Die Soubrette) 作品109

- ポルカ『冬の喜び』(Winterlust) 作品121

- ポルカ・シュネル『休暇旅行で』(Auf Ferienreisen!) 作品133

- ポルカ・シュネル『ルドルフスハイムの人々』(Rudolfsheimer) 作品152

- ポルカ『Sport-Polka』 作品170

- ポルカ・フランセーズ『糸を紡ぐ女』(Die Spinnerin) 作品192

- ポルカ『Carrière』 作品200

- ポルカ『The Camp Follower』(Die Marketenderin) 作品202

- ポルカ『ウィーンの生活』(Wiener Leben) 作品218

- ポルカ・シュネル『大急ぎで』(Im Fluge) 作品230

- ポルカ『Eingesendet』(Letters to the Editor) 作品240

- ポルカ・シュネル『おしゃべりなかわいい口』(Plappermäulchen) 作品245

- ポルカ『スケート』(Eislauf) 作品261

- ポルカ・フランセーズ『鍛冶屋のポルカ』(Feuerfest!) 作品269

- ポルカ・シュネル『憂いもなく』(Ohne Sorgen!) 作品271

- ポルカ・フランセーズ『芸術家の挨拶』(Kunstler-Gruss) 作品274

- ポルカ・シュネル『騎手』(Jokey) 作品278

- ポルカ・フランセーズ『上機嫌』(Heiterer Muth) 作品281

- 『ピツィカート・ポルカ』(Pizzicato-Polka)

- 兄ヨハン2世との共作で、作品番号はない。

3.3. ポルカ・マズルカ

ポルカ・マズルカの分野では、ヨーゼフの独創性が際立つ作品が多く、兄ヨハン2世の作品と比べても高く評価されることがある。

- 『共感』(Sympathie) 作品73

- 『燃える恋』(Brennende Liebe) 作品129

- 『おしゃべり女』(Die Schwätzerin) 作品144

- 『女心』(Frauenherz) 作品166

- 『Stiefmütterchen』 作品183

- 『とんぼ』(Die Libelle) 作品204

- 『腕を組んで』(Arm in Arm) 作品215

- 『Neckerei』 作品262

- 『踊るミューズ』(Die Tanzende Muse) 作品266

- 『遠方から』(Aus der Ferne) 作品270

- 『モダンな女』(Die Emancipierte) 作品282

3.4. 行進曲

ヨーゼフ・シュトラウスは、行進曲も作曲している。

- 『リーヒテンシュタイン行進曲』(Liechtenstein-Marsch) 作品36

- 『ワロン行進曲』(Wallonen-Marsch) 作品41

- 『日本行進曲』(Japanesischer Marsch) 作品番号なし

- 出版譜には「作品124」と印刷されているものの、この作品番号はワルツ『運命の子供』(Glückskinder)と重複しており、通常「作品124」と言う場合は後者を指す。

3.5. その他の作品

ワルツ、ポルカ、ポルカ・マズルカ、行進曲以外にも、ヨーゼフ・シュトラウスはピアノ曲や幻想曲などの作品も残している。

3.5.1. ピアノ曲

- 『演奏会用大ギャロップ』(Grand Galoppe du concert)

- 『カプリス』(Capprice)

- 『主題と変奏』(Thême variée)

- 『演奏会用大行進曲』(Grand marche du concert)

- 『メランコリエ』(Melancholie)

- 『ラプソディー』(Rhapsodie)

- 『セレナーデ』(Serenade)

- 『夕べの鐘』(Abendläuten)

3.5.2. 幻想曲

- 『幻想的なアレグロ』(Allegro fantastique)

- オーケストラのための幻想小品『心の痛み』(愛の苦しみ)(Peine du coeur)

4. 遺産と評価

ヨーゼフ・シュトラウスは、その短い生涯の中でウィーン音楽史に独自の足跡を残し、同時代の人々から高く評価され、後世にも影響を与えた。しかし、兄ヨハン2世の陰に隠れがちな存在であったことから、彼の功績については一部誤解や論争も生じた。

4.1. 同時代および歴史的評価

ヨーゼフ・シュトラウスの音楽的能力は、同時代の人々から高く評価された。特に兄ヨハン2世自身が、ヨーゼフの作品『うわごと』の発表後、「ペピのほうが才能がある。私はただ人気があるだけだ」と述べたことは、彼の才能がいかに傑出していたかを示すものである。

ヨーゼフはシューベルトをはじめとするロマン派音楽に深く傾倒し、その詩情豊かで深みのある作風から「ワルツのシューベルト」と呼ばれた。ウィーン市民は当初、ヨーゼフをヨーゼフ・ランナーの後継者と見ていたが、ヨーゼフは自身の作品でランナー以上の評価を得ようと努めた。また、同時代のドイツの作曲家ペーター・コルネリウスは、ヨーゼフを兄弟の中で最も「教養のある音楽家」と評している。

しかし、兄ヨハン2世が「ヨハン・シュトラウス」という名前を受け継ぎ、圧倒的な人気を誇っていたため、ヨーゼフの作品はしばしば兄のものと混同され、楽譜の表紙に「ヨハン・シュトラウス」と印字されることさえあった。このことはヨーゼフ自身も不満に感じていた。

4.2. 死後の影響と論争

ヨーゼフ・シュトラウスの死後、彼の作品は他のオペレッタや公演に活用された一方で、彼の遺稿を巡る論争も発生した。

ヨーゼフの死後、兄ヨハン2世が残されたヨーゼフの妻子に対して生活援助を行ったことに対し、ヨハン2世が弟の遺した手稿をすべて譲り受け、未発表の曲を盗作しようと企んだという噂が広まった。特に、ヨハン2世が未亡人となったカロリーネと肉体関係を結んで手稿を手に入れ、その遺稿をもとにオペレッタ『こうもり』を作り上げた、という根拠のない噂がヨーロッパ中に広まった。この噂の出どころは、末弟のエドゥアルトであるとされている。噂の根拠とされたのは、ヨーゼフが多作であったにもかかわらず、その書斎から遺作がほとんど見つからなかったこと、そしてヨハン2世が未亡人カロリーネに多額の金額を贈ったことであった。しかし実際には、ヨハン2世がワルシャワでヨーゼフに代わって指揮したことによって受け取った報酬を、そのままカロリーネに贈っただけであり、ヨーゼフの書斎から発見されたものは、すべて既に世に発表されたものだったという。

死後33年が経った1903年には、ヨーゼフの曲ばかりを構成して作られたオペレッタ『春の空気』が登場した。これ以降、『女の気持ち』、『ウィーンの森の燕』、『美人の娘』、『白い旗』、『人生を楽しもう』、『ワルツの夢』、『シュトラウス家の息子たち』など、ヨーゼフおよび兄ヨハン2世の曲を使ったオペレッタが続々と登場した。これらの作品には「ヨーゼフ・シュトラウスのモチーフに基づいて」や「今は亡きヨーゼフ・シュトラウスの音楽」といったサブタイトルが付けられ、彼の作品が後世の舞台芸術に与えた影響の大きさを物語っている。

妻カロリーネは、夫の遺品として楽団とは関係のないヨーゼフの楽譜(ピアノ譜など)を保有し続けた。1907年10月22日にエドゥアルトが楽団所有の楽譜を焼却処分した際にも、カロリーネが保有していたヨーゼフのいくらかの手稿は燃やされずに済み、現在まで受け継がれている。エドゥアルトは馬車7台分の楽譜を焼却したとされており、これによってシュトラウス家の作品は出版されたものばかりが残っている状況の中で、ヨーゼフの限られた手稿は貴重な一次資料となっている。

5. 追悼と記念

q=48.169123, 16.442981|position=right

ヨーゼフ・シュトラウスは、ウィーン市内に建立された記念碑や、彼の作品名を冠した団体によって、その功績が後世に伝えられている。

彼の墓はウィーン中央墓地にあり、母アンナ・シュトラウスと共に埋葬されている。これは父ヨハン1世の墓の向かい正面に位置している。彼は元々ザンクト・マルクス墓地に埋葬されていたが、後に改葬された。ザンクト・マルクス墓地には、ヨーゼフと母アンナの記念碑も建てられている。