1. 概要

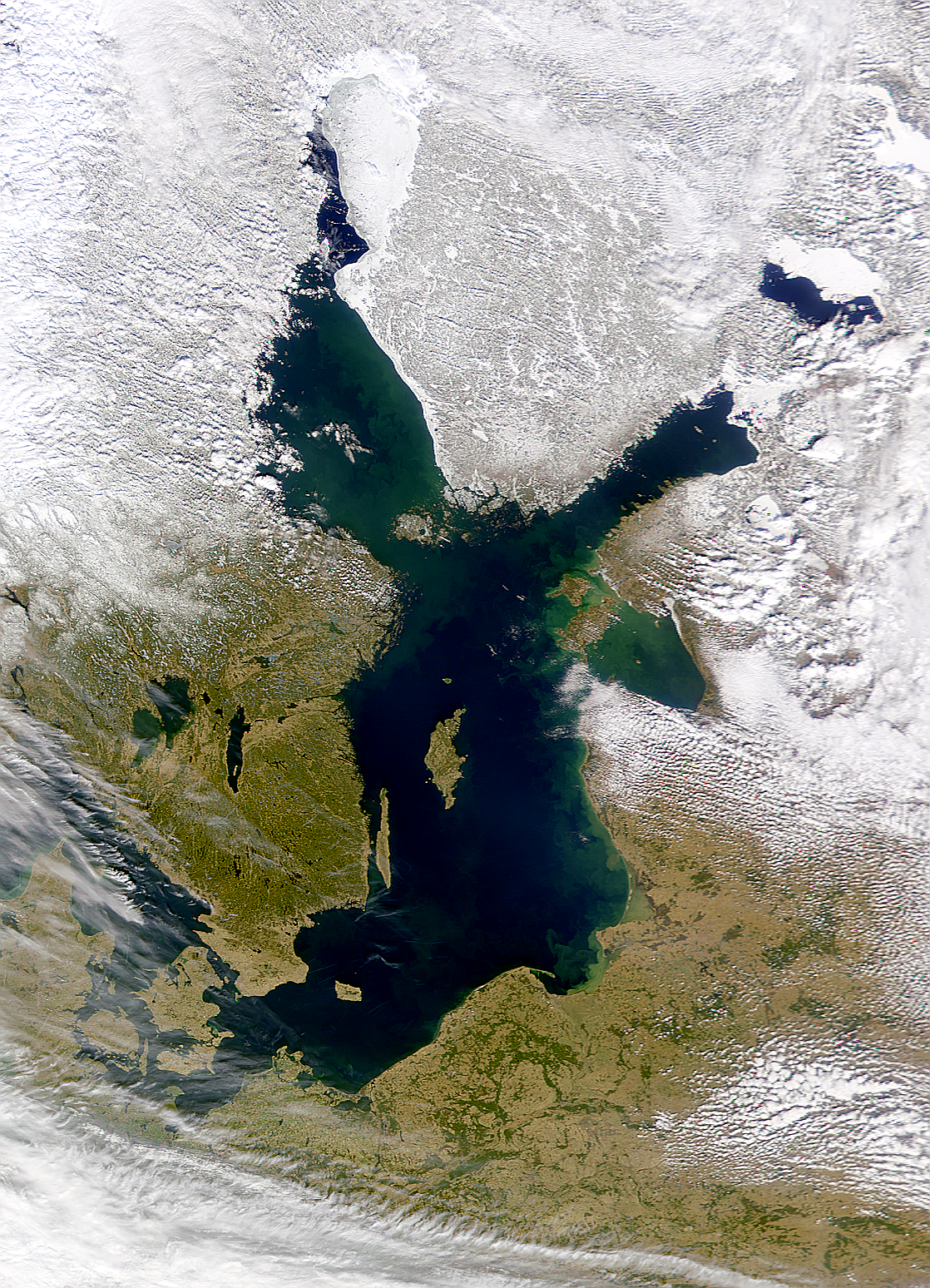

ラトビア共和国は、北ヨーロッパのバルト海東岸に位置する国である。北はエストニア、南はリトアニアと国境を接し、これら三国でバルト三国と総称される。東はロシア、南東はベラルーシと国境を接し、西はバルト海を隔ててスウェーデンと向かい合う。国土面積は約6.46 万 km2、人口は約189万人(2021年1月時点)。首都はリガで、バルト三国最大の都市である。公用語はラトビア語。

ラトビアの歴史は、古代バルト人の定住に始まり、中世にはドイツ騎士団の支配、近世にはポーランド・リトアニア共和国やスウェーデン帝国の影響を受け、18世紀にはロシア帝国の版図に組み込まれた。第一次世界大戦後の1918年に独立を宣言したが、1934年にはウルマニスによる権威主義体制が確立された。第二次世界大戦中の1940年にソビエト連邦に占領・併合され、その後ナチス・ドイツによる占領を経て、再びソ連の支配下に置かれた。ソ連時代にはロシア化政策が進められ、多数のロシア系住民が移住し、ラトビア人の人口比率が低下した。1980年代後半からの「歌う革命」と呼ばれる平和的な独立運動を経て、1990年5月4日に独立回復を宣言し、1991年8月21日に完全独立を達成した。

独立回復後は、民主主義体制の構築と市場経済への移行を進め、2004年には北大西洋条約機構(NATO)および欧州連合(EU)に加盟した。2014年にはユーロを導入し、2016年には経済協力開発機構(OECD)に加盟した。政治体制は議会制共和国で、一院制の議会(サエイマ)が立法権を担う。外交的には、EU・NATOとの連携を重視し、バルト三国・北欧諸国との協力を推進している。ロシアとの関係は、歴史的経緯や国内のロシア系住民問題などから複雑な側面を持つ。

ラトビア経済は、独立後の体制転換を経て、近年は情報通信技術(ICT)、運輸・物流、木材加工、農業などが主要産業となっている。2008年の金融危機では深刻な影響を受けたが、その後回復基調にある。社会的には、ソ連崩壊後の人口減少や、ラトビア人とロシア系住民との社会統合、非国籍者問題などが課題として残っている。ラトビア政府は、ラトビア語の公用語としての地位を重視しつつ、少数民族の権利保護にも取り組んでいる。

文化面では、豊かな伝統文化を有し、特に「ダイナ」と呼ばれる民謡や、5年に一度開催される「ラトビア歌と踊りの祭典」はユネスコ無形文化遺産に登録されている。アイスホッケーが国民的スポーツとして人気が高い。首都リガの歴史地区はユネスコ世界遺産に登録されており、中世の面影を残す美しい街並みが観光客を魅了している。

2. 国名

ラトビアの正式名称は、ラトビア語で Latvijas Republikaラトヴィヤス・レプブリカラトビア語 であり、通称は Latvijaラトヴィヤラトビア語 である。日本語の公式表記は「ラトビア共和国」、通称は「ラトビア」である。

国名「ラトビア」の語源は、古代にこの地に居住していたバルト系民族の一つであるラトガレ人(latgaļiラトガリラトビア語)に由来すると考えられている。ラトガレ人は、現在のラトビア人の民族的・文化的な中核を形成した主要な部族の一つであった。歴史家リヴォニアのヘンリク(Henricus de Lettisヘンリクス・デ・レティスラテン語)は、その著作の中でこの地域を指す言葉として、ラテン語で「Lettigallia」や「Lethia」といった名称を使用しており、これらがラトガレ人に由来するものである。これらのラテン語名は、後にロマンス諸語における「Letonia」(レトニア)や、いくつかのゲルマン諸語における「Lettland」(レットランド)といった国名のバリエーションへと繋がっていった。

また、ラトビア語以外のラトビア国内の少数言語では、ラトガリア語で Latvejaラトヴェヤltg、リヴォニア語で Lețmōレツモウliv と呼ばれる。

3. 歴史

ラトビア地域の歴史は、古代バルト人の定住から始まり、中世のドイツ騎士団支配、近世のポーランド・リトアニア共和国やスウェーデン、ロシア帝国の支配を経て、20世紀の二度の独立とソビエト連邦による占領、そして1991年の独立回復に至る複雑な変遷を辿ってきた。この過程で、ラトビア人は独自の言語と文化を育み、苦難を乗り越えながら民族自決を追求してきた。

3.1. 中世

紀元前3000年頃、ラトビア人の祖先である原バルト人がバルト海東岸に定住を開始した。彼らはローマ帝国やビザンツ帝国との交易路を確立し、現地の琥珀と貴金属を交換していた。紀元900年頃までには、クール人(kuršiクルシラトビア語)、ラトガレ人(latgaļiラトガリラトビア語)、セロニア人(sēļiセリラトビア語)、セミガリア人(zemgaļiゼムガリラトビア語)という4つの主要なバルト系部族と、フィン・ウゴル系の言語を話すリヴォニア人(lībiešiリビエシラトビア語)がラトビアの地に居住していた。12世紀には、ヴァネマ、ヴェンタヴァ、バンダヴァ、ピエマレ、ドゥヴザレ、セーリヤ、コクネセ公国、イェルシカ公国、ターラヴァ、アヅェレといった領邦が存在し、それぞれ独自の支配者を有していた。

12世紀後半、現地の住民は外部世界との接触はあったものの、ヨーロッパの社会政治システムにより深く統合されるようになったのはこの頃である。教皇によって派遣された最初の宣教師たちは、ダウガヴァ川を遡り、土着の異教信仰からの改宗を目指した。しかし、地元民は教会が期待したほど容易にはキリスト教に改宗しなかった。ドイツ人十字軍が派遣され、その勢力は13世紀後半の中東における十字軍国家の衰退と崩壊後に特に増大した。ゼーゲベルクの聖マイナルドは、1184年に商人とともにリヴォニアに到着し、カトリックの布教活動を行った。教皇ケレスティヌス3世は1193年に北ヨーロッパの異教徒に対する十字軍(北方十字軍)を呼びかけており、平和的な改宗手段が効果を上げなかったため、マイナルドは武力による改宗を計画した。

13世紀初頭には、ドイツ人が現在のラトビアの大部分を支配するようになった。征服されたこれらの地域は、南エストニアと共に「テッラ・マリアナ」(マリアの地)またはリヴォニアとして知られる十字軍国家を形成した。1282年にはリガが、その後ツェーシス、リンバジ、コクネセ、ヴァルミエラといった都市もハンザ同盟に加盟した。リガは東西交易の重要な拠点となり、西ヨーロッパとの間に緊密な文化的結びつきを形成した。最初のドイツ人入植者は北ドイツ出身の騎士や都市市民であり、彼らが持ち込んだ低地ドイツ語はラトビア語に多くの借用語をもたらした。

3.2. 宗教改革とポーランド・スウェーデン時代

リヴォニア戦争(1558年 - 1583年)の後、リヴォニア(ラトビア北部とエストニア南部)はポーランド・リトアニア共和国の覇権下に入った。エストニア南部とラトビア北部はリトアニア大公国に割譲され、リヴォニア公国(Ducatus Livoniae Ultradunensisラテン語)が形成された。リヴォニア騎士団最後の団長であったゴットハルト・ケトラーは、クールラント・セミガリア公国を建国した。この公国はリトアニア大公国、後にポーランド・リトアニア共和国の封臣国家であったが、かなりの程度の自治を維持し、16世紀には黄金時代を経験した。ラトビア最東部のラトガレ地方は、ポーランド・リトアニア共和国のインフランティ県の一部となった。

17世紀から18世紀初頭にかけて、ポーランド・リトアニア共和国、スウェーデン帝国、ロシア帝国はバルト海東部の覇権を争った。ポーランド・スウェーデン戦争(1600年 - 1611年)の結果、ヴィドゼメを含むリヴォニア北部はスウェーデンの支配下に入った。リガはスウェーデン領リヴォニアの首都となり、スウェーデン帝国全体で最大の都市となった。スウェーデンとポーランドの戦闘は散発的に続き、1629年のアルトマルク休戦協定で一旦終結した。ラトビアにおけるスウェーデン時代は一般的に肯定的に記憶されており、農奴制が緩和され、農民のための学校網が設立され、地方のバルト・ドイツ人貴族の権力が弱まった。

この時代にはいくつかの重要な文化的変化が起こった。スウェーデンとドイツの支配下で、ラトビア西部はルター派を主要な宗教として受け入れた。クール人、セミガリア人、セロニア人、リヴォニア人、北部ラトガレ人の古代部族は同化し、一つのラトビア語を話すラトビア民族を形成した。しかし、何世紀にもわたって実際のラトビア国家は確立されていなかったため、そのグループに正確に誰が含まれるかの境界線や定義は多分に主観的なものである。一方、ラトビアの他の地域から大部分孤立していた南部ラトガレ人は、ポーランドおよびイエズス会の影響下でカトリックを受容した。現地のラトガリア方言は、ポーランド語やロシア語の借用語を多く取り入れながらも、独自性を保った。

3.3. ロシア帝国時代

大北方戦争(1700年 - 1721年)中、ラトビア人の最大40パーセントが飢饉とペストで死亡した。1710年から1711年にかけてのペスト流行では、リガ住民の半数が命を落とした。1710年のエストニアとリヴォニアの降伏、そして1721年のニスタット条約により、ヴィドゼメ地方はロシアに割譲され、リガ県の一部となった。ラトガレ地方は1772年までポーランド・リトアニア共和国のインフランティ県の一部として残っていたが、その後ロシアに編入された。ポーランド・リトアニア共和国の封臣国家であったクールラント・セミガリア公国は、1795年の第三次ポーランド分割でロシアに併合され、これにより現在のラトビア全土がロシア帝国の支配下に入った。バルト地方の3県(エストニア、リヴォニア、クールラント)は、地方の法律、公用語としてのドイツ語、そして独自の議会(ラントターク)を保持した。

農奴解放は、クールラントで1817年、ヴィドゼメで1819年に行われた。しかし実際には、この解放は地主や貴族に有利なものであり、農民は土地を無償で奪われ、自らの「自由意志」で地主の農園に戻って働かざるを得なくなった。

この2世紀の間に、ラトビアは経済的および建設ブームを経験した。港湾が拡張され(リガはロシア帝国最大の港となった)、鉄道が敷設され、新しい工場、銀行、大学が設立された。多くの住宅、公共施設(劇場や博物館)、学校の建物が建設され、新しい公園も整備された。リガの環状道路や旧市街以外のいくつかの通りはこの時代に建設されたものである。ロシア帝国のリヴォニア県とクールラント県では識字率も高く、これは住民のプロテスタント信仰の影響を受けた可能性がある。

19世紀には社会構造が劇的に変化した。農民が土地を買い戻すことを認める改革の後、独立した農民の階級が確立したが、多くの無産農民も残った。多くのラトビア人が都市に出て教育を求め、工業職に就いた。また、都市プロレタリアートと、ますます影響力を増すラトビア人ブルジョワジーも成長した。「若きラトビア人」(Jaunlatviešiヤウンラトヴィエシラトビア語)運動は、世紀半ばから民族主義の基礎を築き、その指導者の多くは、当時優勢だったドイツ人支配の社会秩序に対抗するため、スラヴ派に支援を求めた。文学や社会におけるラトビア語の使用の隆盛は、「第一次民族覚醒運動」として知られるようになった。ロシア化政策は、1863年にポーランド人が一月蜂起を起こした後、ラトガレで始まり、1880年代には現在のラトビアの他の地域にも広がった。「若きラトビア人」は、1890年代には広範な左翼社会政治運動である「新潮流」(Jaunā strāvaヤウナー・ストラヴァラトビア語)に大部分取って代わられた。民衆の不満は1905年のロシア革命で爆発し、バルト諸県では民族主義的な性格を帯びた。

3.4. 独立宣言と戦間期

第一次世界大戦は、後にラトビア国家となる領土およびロシア帝国の他の西部地域に壊滅的な被害をもたらした。民族自決の要求は当初自治に限定されていたが、1917年のロシア革命、1918年3月のロシアとドイツ間のブレスト=リトフスク条約、そして1918年11月11日の連合国とドイツの休戦協定によって権力の空白が生じた。1918年11月18日、リガにおいてラトビア人民評議会(Tautas padomeタウタス・パドメラトビア語)が新国家の独立を宣言し、カールリス・ウルマニスが政府樹立を託され、首相の地位に就いた。

ドイツの全権代表アウグスト・ヴィニヒは11月26日に正式にラトビア臨時政府に政権を移譲した。ラトビア独立戦争は、東ヨーロッパにおける内戦と新たな国境紛争が混在する混沌とした時期の一部であった。1919年春までには、実際には3つの政府が存在した。カールリス・ウルマニス率いる臨時政府(人民評議会と連合国管理委員会の支援)、ペーテリス・ストゥチカ率いるラトビア・ソビエト政府(赤軍の支援)、そしてアンドリエフス・ニエドラ率いる臨時政府(バルト・ドイツ人義勇軍(バルティッシェ・ランデスヴェーア)と鉄師団の支援)である。

エストニア軍とラトビア軍は1919年6月のツェーシスの戦い(ヴェンデンの戦い)でドイツ軍を破り、11月にはパーヴェル・ベルモンド=アヴァーロフ率いる主にドイツ人からなる西ロシア義勇軍の大規模な攻撃を撃退した。東ラトビアは1920年初頭にラトビア軍とポーランド軍によって赤軍から解放された(ポーランド側から見れば、ダウガフピルスの戦いはポーランド・ソビエト戦争の一部であった)。

1920年5月1日に自由選挙で選ばれた憲法制定議会が招集され、1922年2月に自由主義的な憲法であるサトヴェルスム(Satversmeラトビア語)を採択した。この憲法は1934年のカールリス・ウルマニスによるクーデター後に部分的に停止されたが、1990年に再確認され、その後改正されて今日までラトビアで効力を持っている。1915年にラトビアの工業基盤の大部分がロシア内陸部に疎開されたため、急進的な農地改革が若い国家の中心的な政治問題であった。1897年には農村人口の61.2%が無土地であったが、1936年までにその割合は18%に減少した。

1934年5月15日、ウルマニスは無血クーデターを実行し、1940年まで続く民族主義的独裁体制を確立した。1934年以降、ウルマニスは経済の「ラトビア化」を目指して民間企業を買収するための国営企業を設立した。この権威主義体制は民主主義を抑圧し、市民的自由を制限したが、一方で経済の安定化やインフラ整備を進めた側面もあった。しかし、その強権的な手法は後のラトビア社会に複雑な影響を残すこととなる。

3.5. 占領期 (1940年-1990年)

第二次世界大戦中および戦後のラトビアは、ソビエト連邦とナチス・ドイツによる相次ぐ占領、そしてラトビア・ソビエト社会主義共和国としての長い時代を経験した。この時期は、ラトビアの主権が奪われ、国民が多大な苦難を強いられた暗黒の時代であり、ホロコーストや大規模な国外追放、ロシア化政策などが行われた。しかし、そのような抑圧下でもラトビア人の民族意識は失われず、抵抗運動が続けられ、後の独立回復へと繋がっていく。

3.5.1. ソビエト連邦とナチス・ドイツによる占領

1939年8月24日早朝、ソビエト連邦とナチス・ドイツはモロトフ・リッベントロップ協定と呼ばれる10年間の不可侵条約に署名した。この協定には、ドイツ敗戦後の1945年になって初めて明らかになった秘密議定書が含まれており、それによると北欧および東欧の国々はドイツとソ連の「勢力圏」に分割されていた。北部では、ラトビア、フィンランド、エストニアがソ連の勢力圏に割り当てられた。モロトフ・リッベントロップ協定締結後、バルト・ドイツ人の大部分は、ウルマニス政府とナチス・ドイツとの間の協定に基づき、「ドイツ帝国への帰郷(Heim ins Reichドイツ語)」計画の下でラトビアを離れた。残留者のほとんどは、第二次再定住計画が合意された1940年夏にドイツへ去った。人種的に承認された人々は主にポーランドに再定住させられ、以前の資産売却で得た資金と引き換えに土地や事業を与えられた。

1939年10月5日、ラトビアはソ連との「相互援助」条約の受け入れを強要され、ソ連はラトビア領内に2万5千から3万人の軍隊を駐留させる権利を得た。国家行政官は殺害され、ソビエトの幹部に置き換えられた。多くの役職で親ソ連派の候補者のみがリストアップされた選挙が行われた。その結果として成立した人民議会は直ちにソ連への加盟を要請し、ソ連はこれを承認した。ラトビアは、アウグスツ・キルヘンシュタインスが率いる傀儡政府となり、1940年8月5日に「ラトビア・ソビエト社会主義共和国」としてソ連に編入された。

ソ連は反対派を厳しく弾圧し、バルバロッサ作戦開始前の1年足らずの間に、少なくとも34,250人のラトビア人が国外追放されるか殺害された。その多くはシベリアに送られ、死亡率は40パーセントと推定されている。

1941年6月22日、ドイツ軍はバルバロッサ作戦でソ連軍を攻撃した。ラトビア人による赤軍に対する自然発生的な蜂起もあり、ドイツ軍を助けた。6月29日までにリガに到達し、ソ連軍は殺害されるか捕虜になるか撤退し、ラトビアは7月初旬までにドイツ軍の支配下に置かれた。ドイツ占領下では、ラトビアは「オストラント国家弁務官区」の一部として管理された。占領当局によって設立されたラトビアの準軍事組織や補助警察部隊は、ホロコーストやその他の残虐行為に参加した。1941年秋にはラトビアで3万人のユダヤ人が射殺された。さらにリガ・ゲットーのユダヤ人3万人が、ゲットーの過密状態を緩和し、ドイツや西側から移送されてくるユダヤ人のための場所を確保するために、1941年11月と12月にルムブラの森で殺害された(ルムブラの虐殺)。レニングラード包囲戦が1944年1月に終わるまで、パルチザン活動を除いて戦闘は一時中断し、その後ソ連軍が進撃し、7月にラトビアに入り、最終的に1944年10月13日にリガを占領した。

3.5.2. ソビエト時代

ソビエト連邦は1944年から1945年にかけてラトビアを再占領し、国が集団化されソビエト化される中で、さらなる国外追放が行われた。戦後期、ラトビアはソビエト式の農法を採用させられ、農村地域は強制的に集団化された。ラトビア語の公的使用を制限し、ロシア語を主要言語として使用することを優先する広範な二言語併用政策がラトビアで開始された。ユダヤ人、ポーランド人、ベラルーシ人、エストニア人、リトアニア人を含むすべての少数民族学校が閉鎖され、学校での教授言語はラトビア語とロシア語の二つだけが残された。ロシアや他のソビエト共和国からの新たな入植者(労働者、行政官、軍人およびその扶養家族を含む)の流入が始まった。1959年までに約40万人のロシア人入植者が到着し、ラトビア人の民族人口は62%にまで減少した。

ラトビアは発達したインフラと教育を受けた専門家を擁していたため、モスクワはソビエト連邦の最先端製造業の一部をラトビアに置くことを決定した。イェルガヴァの主要な機械工場RAF、リガの電気技術工場、ダウガフピルス、ヴァルミエラ、オライネの化学工場、そしていくつかの食品および石油加工工場など、新たな産業がラトビアに創設された。ラトビアは列車、船舶、ミニバス、モペッド、電話機、ラジオ、Hi-Fiシステム、電気およびディーゼルエンジン、織物、家具、衣類、バッグ、荷物、靴、楽器、家電製品、時計、工具および機器、航空および農業機器、その他多くの製品を製造した。ラトビアには独自の映画産業とレコード工場(LP盤)があった。しかし、新設された工場を運営するのに十分な人材がいなかった。産業生産を維持・拡大するため、ソビエト連邦全土から熟練労働者が移住し、共和国におけるラトビア人の割合を減少させた。ラトビアの人口は1990年に270万人弱でピークに達した。

1980年代後半、ソ連の指導者ミハイル・ゴルバチョフは、グラスノスト(情報公開)とペレストロイカ(再建)と呼ばれる政治経済改革をソ連で導入し始めた。1987年夏、独立の象徴である自由の記念碑の前で最初の大規模なデモがリガで開催された。1988年夏には、ラトビア人民戦線に結集する民族運動が、ラトビア勤労者国際戦線(インターフロント)によって反対された。ラトビア・ソビエト社会主義共和国は、他のバルト諸共和国とともに、より大きな自治権を認められ、1988年には戦前の古いラトビア国旗が再び掲げられ、1990年にはソビエตラトビア国旗に代わって公式の旗となった。1989年、ソ連最高会議は「バルト諸国占領」に関する決議を採択し、占領は「法に合致せず」、ソ連人民の「意志」ではないと宣言した。独立支持派のラトビア人民戦線の候補者は、1990年3月の民主的選挙でラトビア共和国最高会議の3分の2の多数を獲得した。

3.6. 独立回復以後 (1990年-現在)

1990年5月4日、ラトビア共和国最高会議は「ラトビア共和国独立回復に関する宣言」を採択し、ラトビア・ソビエト社会主義共和国はラトビア共和国と改称された。しかし、モスクワの中央権力は1990年と1991年においてもラトビアをソビエト共和国と見なし続けた。1991年1月、ソビエトの政治・軍事勢力は、リガの中央出版社を占拠し、政府機能を簒奪するための国家救済委員会を設立することにより、ラトビア共和国当局を転覆させようとしたが失敗した。この移行期間中、モスクワはラトビアにおいて多くの中央ソビエト国家機関を維持した。

ラトビア人民戦線は、すべての永住者がラトビア市民権を取得できることを主張したが、すべての永住者に対する普遍的な市民権は採用されなかった。代わりに、市民権は1940年の独立喪失の日にラトビア市民であった者およびその子孫に付与された。その結果、民族的に非ラトビア人の大多数は、彼らもその両親もラトビア市民であったことがなかったため、ラトビア市民権を取得できず、非市民(無国籍者)または他の旧ソビエト共和国の市民となった。2011年までに、非市民の半数以上が帰化試験を受けてラトビア市民権を取得したが、2015年にはラトビアには依然として290,660人の非市民がおり、これは人口の14.1%に相当した。彼らはいずれの国の市民権も持たず、議会選挙に参加することができない。独立回復後に非国民の間に生まれた子供は、自動的に市民権を得る資格が与えられている。

ラトビア共和国は、失敗に終わった1991年のソビエトクーデター未遂事件の後、1991年8月21日に移行期間の終了と完全な独立回復を宣言した。ラトビアはスウェーデンを含む西側諸国との外交関係を再開した。ラトビアの議会であるサエイマは1993年に再び選挙で選ばれた。ロシアは1994年に軍隊の撤退を完了し、1998年にスクルンダ-1レーダー基地を閉鎖することにより、軍事的駐留を終結させた。

1990年代のラトビアの主要な目標であったNATOと欧州連合への加盟は、2004年に達成された。NATO首脳会議2006はリガで開催された。ヴァイラ・ヴィーチェ=フレイベルガは1999年から2007年までラトビア大統領を務めた。彼女は旧ソビエト圏で初の女性国家元首であり、2004年のNATOと欧州連合への加盟に積極的に貢献した。ラトビアは2003年4月16日にシェンゲン協定に署名し、2007年12月21日にその実施を開始した。

ラトビア市民の約72%がラトビア人であり、20%がロシア人である。政府はソビエトによって没収された私有財産を国有化解除し、所有者に返還または補償し、ほとんどの国営産業を民営化し、戦前の通貨であるラッツを再導入した。自由経済への困難な移行と西ヨーロッパへの再志向を経験したものの、ラトビアは欧州連合で最も急速に成長している経済の一つである。2013年11月、リガのショッピングセンターで屋根が崩落し、ラッシュアワーの買い物客と救助隊員54人が死亡するという、独立後最悪の災害が発生した(ゾリトゥーデショッピングセンター屋根崩落事故)。

2018年後半、ラトビア国立公文書館は、ソビエトKGBによって工作員または情報提供者として採用された約1万人の完全なアルファベット順の索引を公開した。この公開は、20年間の公開討論と特別法の可決に続くものであり、1991年(ラトビアがソビエト連邦から独立を回復した年)現在の現役および元KGB工作員の名前、コードネーム、出生地、その他のデータを明らかにした。

2023年5月、議会はエドガルス・リンケービッチをラトビアの新大統領に選出し、彼は欧州連合初の公然たる同性愛者の国家元首となった。長年の議論の末、ラトビアは2023年11月に「女性に対する暴力および家庭内暴力の防止と撲滅に関する条約」(イスタンブール条約)を批准した。

4. 地理

ラトビアは北ヨーロッパのバルト海東岸、東ヨーロッパクラトンの北西部に位置し、北緯55度から58度(一部地域は58度以北)、東経21度から29度(一部地域は21度以西)の間に広がる。総面積は6.46 万 km2で、そのうち陸地が6.22 万 km2、農地が1.82 万 km2、森林が3.50 万 km2、内水面が2402 km2を占める。国境線の総延長は1866 kmで、陸上国境は1368 km(北にエストニアと343 km、東にロシア連邦と276 km、南東にベラルーシと161 km、南にリトアニアと588 km)、海上国境は498 km(エストニア、スウェーデン、リトアニアと接する)。南北の長さは210 km、東西の幅は450 kmである。国土の大半は標高100 m未満の低地である。

4.1. 地形と水系

ラトビアの地形は、大部分が肥沃な低地平野と穏やかな丘陵地で構成されている。典型的なラトビアの風景は、広大な森林と畑、農家、牧草地がモザイク状に広がるものである。耕作地にはカバノキの林や木立が点在し、多くの動植物の生息地となっている。国土の最高地点はガイジンカインス山(Gaiziņkalnsラトビア語)で、標高は311.6 mである。

ラトビアには12,500以上の河川があり、総延長は3.80 万 kmに及ぶ。主要な河川としては、国内最長のガウヤ川(Gaujaラトビア語、全長452 km)や、ラトビア領内を流れる部分が352 km(総延長1005 km)であるダウガヴァ川(Daugavaラトビア語)のほか、リエルペ川(Lielupeラトビア語)、ヴェンタ川(Ventaラトビア語)、サラツァ川(Salacaラトビア語、東バルト海最大のサケの産卵地)などがある。また、面積1 haを超える湖は2,256あり、総面積は1000 km2に達する。最大の湖はルバンス湖(Lubānsラトビア語、面積80.7 km2)、最深の湖はドリードジス湖(Drīdzisラトビア語、水深65.1 m)である。

湿原はラトビア国土の9.9%を占め、そのうち42%が高層湿原、49%が低層湿原、9%が移行湿原である。これらの湿原の70%は人為的な影響を受けておらず、多くの希少な動植物の避難場所となっている。

バルト海に面する海岸線の総延長は494 kmで、 undeveloped な海岸線が数百キロメートルにわたって続き、松林、砂丘、連続する白い砂浜が特徴である。国の北西部には、バルト海の入り江である浅いリガ湾が位置している。

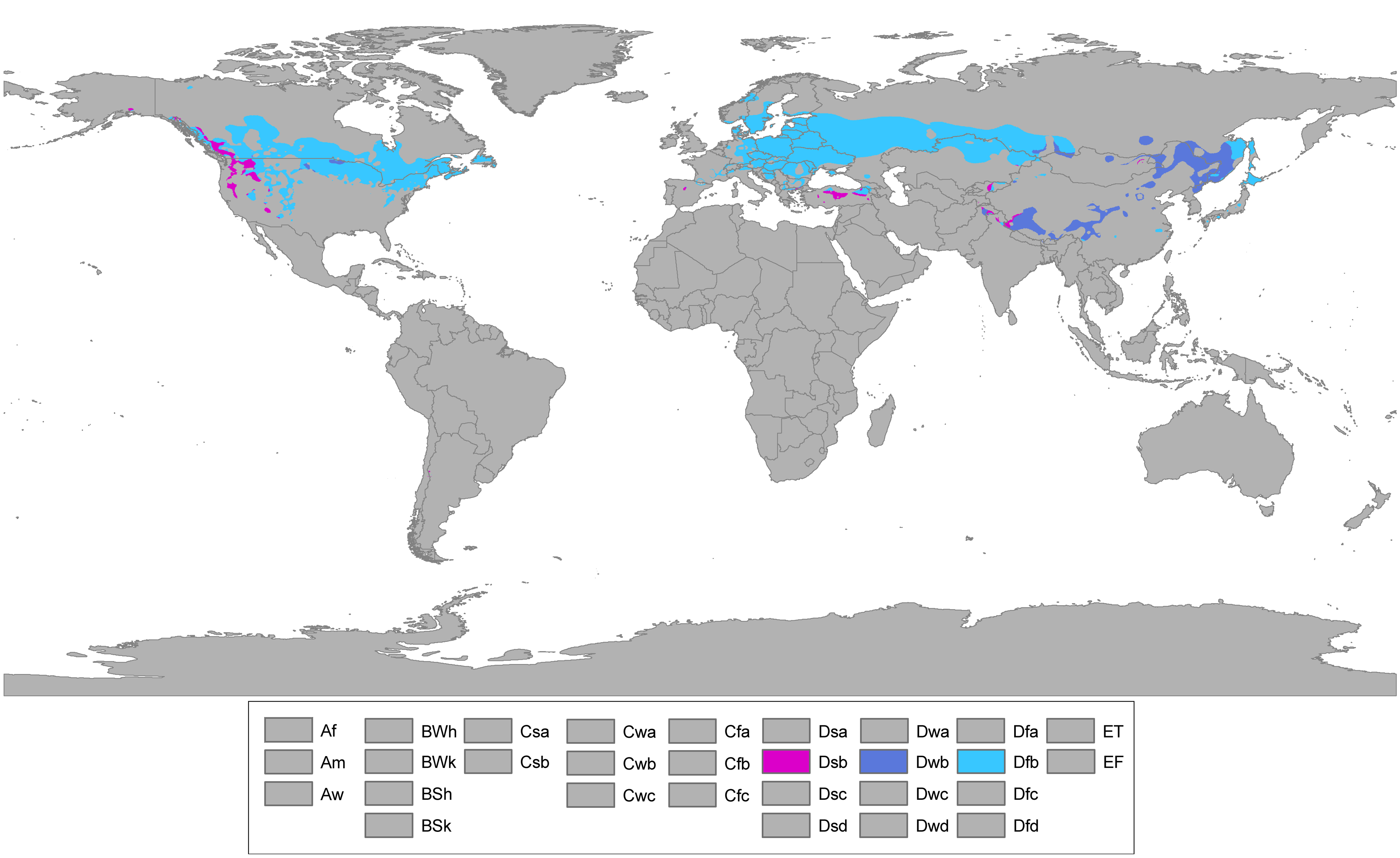

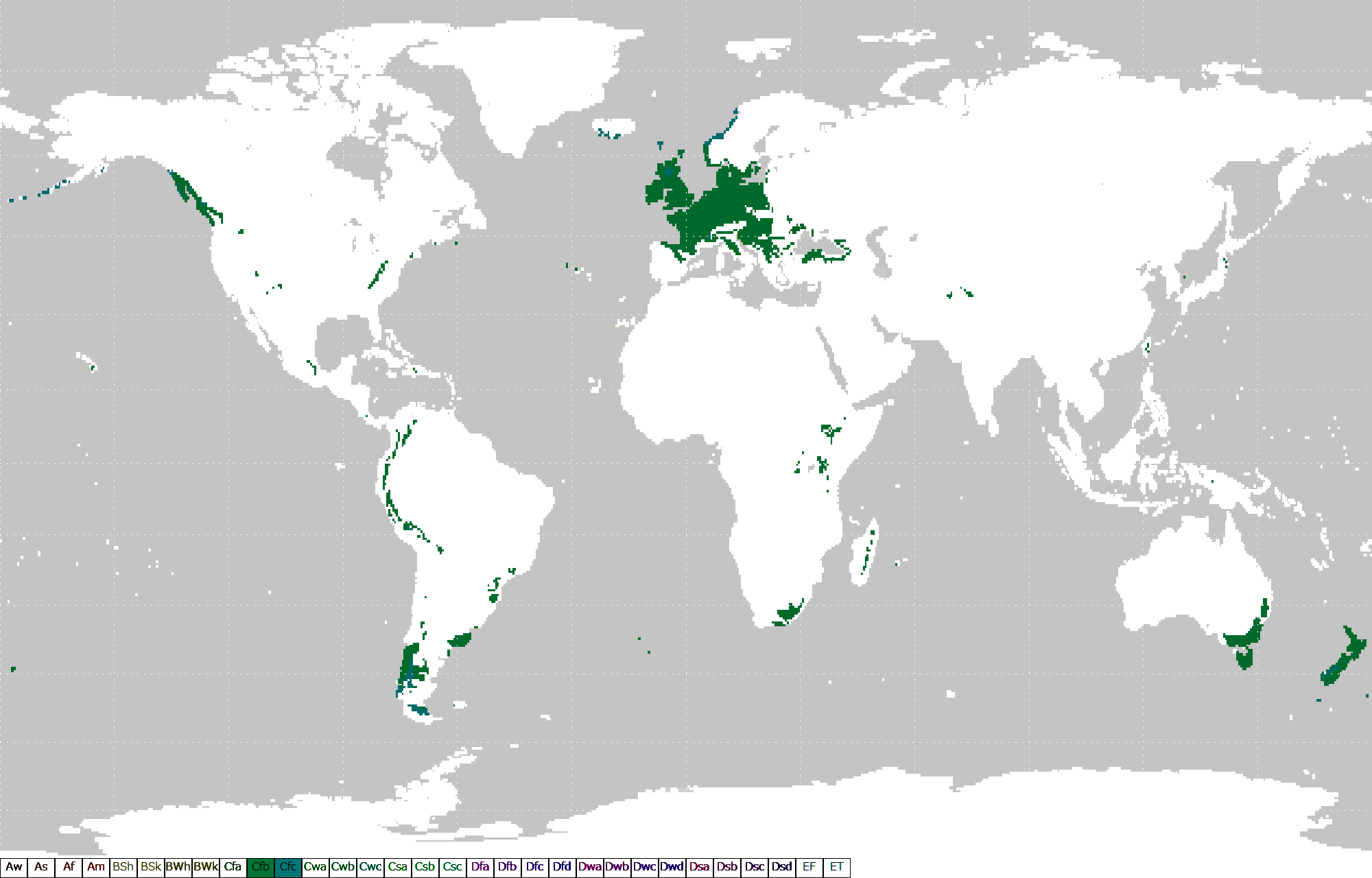

4.2. 気候

ラトビアの気候は温帯に属し、資料によって湿潤大陸性気候(ケッペンの気候区分ではDfb)または海洋性気候(Cfb)と記述される。四季が明確で、それぞれの季節の長さはほぼ等しい。

沿岸部、特にクールラント半島の西海岸は、夏は涼しく冬は穏やかな海洋性の特徴が強い気候である一方、東部は夏は暖かく冬は厳しい大陸性の特徴が強い気候を示す。しかし、国土が比較的小さいため、気温の変動は小さい。また、ラトビアの地形は特に平坦(標高350メートル以下)であるため、標高による気候の差異はない。

冬は12月中旬から3月中旬まで続き、平均気温は-6 °Cで、安定した積雪、明るい日差し、短い日照時間が特徴である。寒風、-30 °C前後の極端な低温、豪雪を伴う厳しい冬の天候も一般的である。夏は6月から8月まで続き、通常は暖かく晴天で、夜は涼しい。夏の平均気温は約19 °Cで、最高気温は35 °Cに達することもある。春と秋は比較的穏やかな天候である。

年間降水量は、1928年にプリエクリ教区で記録された1007 mmが最高、1939年にアイナジで記録された384 mmが最低である。日降水量の最高記録は1973年7月9日にヴェンツピルスで記録された160 mmである。月間降水量の最高記録は1972年8月にニツァ教区で記録された330 mmであり、最低記録(0 mm)は1938年5月と1941年5月に国土の大部分で観測された。

積雪量の最大記録は1931年3月にガイジンカインスで記録された126 cmである。

2019年はラトビアの気象観測史上最も暖かい年となり、平均気温は平年より8.1 °C高かった。

近年の気候変動の影響としては、冬季の温暖化、夏季の熱波の頻発、降水パターンの変化などが指摘されており、農業や生態系への影響が懸念されている。

| 気象記録 | 数値 | 場所 | 日付 |

|---|---|---|---|

| 最高気温 | 37.8 °C | ヴェンツピルス | 2014年8月4日 |

| 最低気温 | -43.2 °C | ダウガフピルス | 1956年2月8日 |

| 最後の春霜 | - | 国土の大部分 | 1982年6月24日 |

| 最初の秋霜 | - | ツェナス教区 (オゾルニエキ自治体) | 1975年8月15日 |

| 年間最高降水量 | 1007 mm | プリエクリ教区 | 1928年 |

| 年間最低降水量 | 384 mm | アイナジ | 1939年 |

| 日最高降水量 | 160 mm | ヴェンツピルス | 1973年7月9日 |

| 月間最高降水量 | 330 mm | ニツァ教区 | 1972年8月 |

| 月間最低降水量 | 0 mm | 国土の大部分 | 1938年5月および1941年5月 |

| 最大積雪深 | 126 cm | ガイジンカインス | 1931年3月 |

| 吹雪の最多日数(月間) | 19日 | リエパーヤ | 1956年2月 |

| 年間霧発生最多日数 | 143日 | ガイジンカインス地域 | 1946年 |

| 最長霧継続時間 | 93時間 | アルークスネ | 1958年 |

| 最高気圧 | 1067 hPa (31.5 水銀柱インチ) | リエパーヤ | 1907年1月 |

| 最低気圧 | 931 hPa (27.5 水銀柱インチ) | ヴィドゼメ高地 | 1962年2月13日 |

| 年間雷雨最多日数 | 52日 | ヴィドゼメ高地 | 1954年 |

| 最大風速 | 34 m/s, 突風 48 m/s | 不特定 | 1969年11月2日 |

4.3. 環境

ラトビアは豊かな自然環境に恵まれており、国土の約半分(349.70 万 ha、国土の56%)が森林で覆われている。これはスウェーデン、フィンランド、エストニア、スロベニアに次いで欧州連合(EU)内で5番目に高い森林被覆率である。森林は主にヨーロッパアカマツ、カバノキ、ヨーロッパトウヒで構成されている。農地は国土の約29%(181.59 万 ha)を占める。集団農場の解体に伴い、農業用地は大幅に減少し、現在は小規模農家が主流となっている。約200の農場(2750 ha)が、化学肥料や農薬を使用しない有機農業に取り組んでいる。

ラトビアには長い保全の伝統があり、最初の法律や規制は16世紀から17世紀にかけて公布された。現在、国レベルで保護されている自然地域は706ヶ所あり、これには4つの国立公園、1つの生物圏保護区、42の自然公園、9つの景観保護地域、260の自然保護区、4つの厳存自然保護区、355の天然記念物、7つの海洋保護区、24の微小保護区が含まれる。これらの保護地域は国土の約20%(1.28 万 km2)を占めている。ラトビアのレッドリスト(絶滅危惧種リスト)は1977年に作成され、112種の植物と119種の動物が掲載されている。ラトビアはワシントン条約、ベルン条約、ラムサール条約といった国際的な環境条約を批准している。

主要な国立公園としては、ヴィドゼメ地方のガウヤ国立公園(1973年設立)、ゼムガレ地方のケメリ国立公園(1997年設立)、クルゼメ地方のスリテレ国立公園(1999年設立)、ラトガレ地方のラズナ国立公園(2007年設立)がある。

2012年の環境パフォーマンス指数では、ラトビアはスイスに次いで第2位にランクされ、国の環境政策のパフォーマンスが高く評価された。2016年、ラトビア国内の生物生産能力(バイオキャパシティ)は一人当たり8.5グローバルヘクタールであり、世界平均の1.6グローバルヘクタールを大幅に上回っている。同年のエコロジカル・フットプリント(消費量)は一人当たり6.4グローバルヘクタールであったため、ラトビアは生物生産能力の余剰を維持している。

しかしながら、生物多様性の損失(特に農地の集約化や森林伐採による生息地の断片化)、水質汚染(農業排水や都市排水による富栄養化)、気候変動の影響(異常気象の頻発、海面上昇)といった環境問題も抱えており、これらが地域社会や経済活動に与える影響も無視できない。環境保護政策は継続的に推進されているものの、その実効性と持続可能性の確保が今後の課題となっている。

4.4. 生物多様性

ラトビアには約3万種の動植物が生息していると記録されている。大型の哺乳類としては、ノロジカ、イノシシ、ヘラジカ、オオヤマネコ、ヒグマ、アカギツネ、ユーラシアビーバー、ハイイロオオカミなどが挙げられる。ラトビアの非海産軟体動物は170種が含まれる。

他のヨーロッパ諸国では絶滅が危惧されているものの、ラトビアでは一般的な種としては、ナベコウ(Ciconia nigra)、ヨーロッパウズラクイナ(Crex crex)、アシナシワシ(Aquila pomarina)、シロオオアカゲラ(Picoides leucotos)、クロヅル(Grus grus)、ユーラシアビーバー(Castor fiber)、ユーラシアカワウソ(Lutra lutra)、ヨーロッパオオカミ(Canis lupus)、オオヤマネコ(Felis lynx)などがある。

植物地理学的には、ラトビアは北方生物地理区の中央ヨーロッパ州と北ヨーロッパ州にまたがっている。世界自然保護基金(WWF)によると、ラトビアの領土はサルマティック混合林エコリージョンに属している。国土の56%は森林に覆われ、主にヨーロッパアカマツ、カバノキ、ヨーロッパトウヒからなる。2019年の森林景観健全性指数(Forest Landscape Integrity Index)の平均スコアは2.09/10で、172カ国中159位であった。

いくつかの動植物種は国の象徴とされている。ヨーロッパナラ(ozolsオゾルスラトビア語)とセイヨウシナノキ(liepaリエパラトビア語)はラトビアの国樹であり、フランスギク(pīpeneピーペネラトビア語)は国花である。ハクセキレイ(baltā cielavaバルター・ツィエラヴァラトビア語)は国鳥、ナミテントウ(divpunktu mārīteディヴプンクトゥ・マーリーテラトビア語)は国の昆虫である。化石化した木の樹脂である琥珀は、ラトビアの最も重要な文化的シンボルの一つである。古代には、バルト海沿岸で見つかる琥珀は、ヴァイキングだけでなく、エジプト、ギリシャ、ローマ帝国の商人にも求められ、これが琥珀の道の発展につながった。

いくつかの自然保護区では、多様な大型動物が生息する手つかずの景観が保護されている。パペ自然保護区では、ヨーロッパバイソン、野生馬、復元されたオーロックス(ヘック牛)が再導入され、ヘラジカ、シカ、オオカミを含むほぼ完全な完新世の大型動物相が見られる。

5. 政治

ラトビア共和国は、ラトビア共和国憲法(Satversmeサトヴェルスメラトビア語)に基づく議会制共和国である。三権分立の原則が採用され、複数政党制による民主主義が機能している。独立回復後、民主主義体制の構築と市民社会の育成が進められてきたが、ロシア系住民の権利問題や政治腐敗などの課題も抱えている。

5.1. 政府構造

ラトビアの立法府は、一院制の議会であるサエイマ(Saeimaラトビア語)である。定数は100議席で、議員は比例代表制に基づき、4年ごとの総選挙で選出される(ただし、首相は大統領に解散を要請できる)。サエイマは法案の審議・可決、国家予算の承認、政府の任命と監督、国際協力への参加などを担う。法案は政府または議員によって提出される。

国家元首は大統領であり、サエイマによって4年ごとに選出される(再選は1回のみ可能)。大統領の権限は主に儀礼的・象徴的なものであるが、首相の指名、法律の公布、国民投票の実施要求、恩赦の権限などを有する。現大統領は2023年5月に選出されたエドガルス・リンケービッチである。

行政権は、首相が率いる内閣(政府)が担う。首相は、サエイマで過半数の信任を得られる可能性が最も高い人物(通常は最大政党の党首または連立与党の代表)を大統領が指名する。内閣は法案や予算案の提出、法律の執行、内外政策の遂行に責任を負う。閣僚は首相によって任命され、サエイマの信任を必要とする。サエイマは不信任投票により、個々の大臣または内閣全体の辞任を強制することができる。単独政党が十分な議席を持たないため、連立政権が一般的であり、少数与党政権となることもある。2023年9月15日、エヴィカ・シリーニャを首班とする新統一党、緑の農民連合、進歩党からなる連立政権が発足した。

司法府は、憲法裁判所、最高裁判所、地方裁判所、地区裁判所から構成され、法の支配と人権保障を担っている。

5.2. 行政区画

{{Color box|#ffe8c2ff|border=darkgray}} クールラント

{{Color box|#c8f8d5ff|border=darkgray}} ゼムガレ

{{Color box|#fdd6c3ff|border=darkgray}} ヴィドゼメ

{{Color box|#dbdbf9ff|border=darkgray}} ラトガレ

{{Color box|#e0f8d2ff|border=darkgray}} セロニア

ラトビアは中央集権国家であり、2021年の行政改革以降、36の基礎自治体(novadiノヴァディラトビア語)と7つの国家直轄市(valstspilsētasヴァルストゥピルセータスラトビア語)で構成されている。国家直轄市は、ダウガフピルス、イェルガヴァ、ユールマラ、リエパーヤ、レーゼクネ、リガ、ヴェンツピルスであり、独自の市議会と行政機構を持つ。

また、ラトビアには憲法で認められた4つの歴史的・文化的地域が存在する。それは、クールラント(Kurzemeクルゼメラトビア語)、ラトガレ(Latgaleラトビア語)、ヴィドゼメ(Vidzemeラトビア語)、ゼムガレ(Zemgaleラトビア語)である。ゼムガレの一部であるセロニア(Sēlijaセーリヤラトビア語)は、文化的に区別される地域と見なされることもあるが、正式な行政区画ではない。これらの歴史的・文化的地域の境界は通常明確に定義されておらず、資料によって異なる場合がある。

公式な区分として、首都リガとその周辺地域を含むリガ地方も、地域開発の均衡を促進するために2009年に創設された5つの計画地域(plānošanas reģioniプラーノシャナス・レギオニラトビア語)の一つとしてしばしば言及される。この区分では、リガ地方は伝統的にヴィドゼメ、クールラント、ゼムガレの一部と考えられてきた広大な地域を含んでいる。EUの地域統計分類(NUTS)に対応するラトビアの統計地域も、この区分を複製している。

ラトビア最大の都市は首都リガであり、次いでダウガフピルス、リエパーヤと続く。

5.3. 政治文化

ラトビアの政治文化は、複数政党制と比例代表制に基づく選挙制度を特徴とする。主要政党としては、中道右派の「新統一党」(Jaunā Vienotībaラトビア語)、中道左派の「社会民主党「調和」」(Saskaņaラトビア語、主にロシア系住民の支持を受ける)、中道右派の「国民連合」(Nacionālā apvienībaラトビア語)、中道の「緑の農民連合」(Zaļo un Zemnieku savienībaラトビア語)、リベラルな「進歩党」(Progresīvieラトビア語)などがある。連立政権が常態化しており、政権の安定性が課題となることもある。

2010年の議会選挙では、中道右派連立政権が100議席中63議席を獲得し、ロシア語話者の少数派が支持する左翼野党「調和中道」は29議席を得た。2013年11月、2009年から首相を務めていたヴァルディス・ドンブロフスキスは、リガのスーパーマーケットでの屋根崩落事故(ゾリトゥーデショッピングセンター屋根崩落事故)で54人以上が死亡したことを受けて辞任した。

2014年の議会選挙でも、中道右派連立(統一党、国民連合、緑の農民連合)が勝利し61議席、調和党は24議席を獲得した。2015年12月、2014年1月から首相を務めていた同国初の女性首相ライムドータ・ストラウユマが辞任。2016年2月、緑の農民連合、統一党、国民連合からなる連立政権がマーリス・クチンスキス新首相の下で発足した。

2018年の議会選挙では、親ロシア派の調和党が再び最大政党となり100議席中23議席を確保したが、政権を樹立するには至らなかった。第2党、第3党は新興ポピュリスト政党のKPV LVと新保守党であった。緑の農民連合、国民連合、統一党からなる与党連合は敗北した。2019年1月、中道右派の新統一党のクリシュヤーニス・カリニュシュを首班とする政権が発足した。カリニュシュ連立政権は、議会の7党のうち、親ロシア派の調和党と緑の農民連合を除く5党で構成された。

2023年9月15日、前月にクリシュヤーニス・カリニュシュ前首相が辞任した後、エヴィカ・シリーニャがラトビアの新首相に就任した。シリーニャ政権は、彼女自身の新統一党(JV)、緑の農民連合(ZZS)、社会民主主義の進歩党(PRO)からなる3党連立で、議会で合計52議席を占める。

政治的争点としては、ロシア系住民の権利(特に言語権や教育権、非国籍者問題)、経済格差、汚職防止、エネルギー安全保障などが挙げられる。市民参加のレベルは、投票率は比較的高いものの、政党への帰属意識は低い傾向にある。政治的透明性の確保は、依然として重要な課題である。近年は、ウクライナ情勢を受けてロシアとの関係が緊張し、国防強化やエネルギー自立が喫緊の課題となっている。

5.4. 対外関係

ラトビアは国際連合、欧州連合(EU)、欧州評議会、北大西洋条約機構(NATO)、経済協力開発機構(OECD)、欧州安全保障協力機構(OSCE)、国際通貨基金(IMF)、世界貿易機関(WTO)の加盟国である。また、バルト海諸国理事会および北欧投資銀行のメンバーでもある。かつては国際連盟(1921年-1946年)の加盟国であった。ラトビアはシェンゲン圏の一部であり、2014年1月1日にユーロを導入した。

ラトビアは158カ国と外交関係を樹立しており、44の外交・領事公館を有し、海外に34の大使館と9の常駐代表部を置いている。首都リガには37の外国大使館と11の国際機関が存在する。ラトビアは欧州連合の一機関である欧州電子通信規制機関庁(BEREC)をホストしている。

ラトビアの外交政策の優先事項には、バルト海地域における協力、欧州統合、国際機関への積極的な関与、欧州および大西洋横断的な安全保障・防衛構造への貢献、国際的な文民・軍事平和維持活動への参加、開発協力(特にEUの東方パートナーシップ諸国の安定と民主主義の強化)が含まれる。

1990年代初頭以来、ラトビアは隣国のエストニアおよびリトアニアとの三国間バルト協力、そして北欧諸国との北欧・バルト協力を積極的に推進してきた。ラトビアは、バルト議会(議員間協力)、バルト閣僚理事会(政府間協力)、バルト海諸国理事会のメンバーである。北欧・バルト8(NB-8)は、デンマーク、エストニア、フィンランド、アイスランド、ラトビア、リトアニア、ノルウェー、スウェーデンの政府間協力の枠組みである。北欧・バルト6(NB-6)は、EU加盟国である北欧・バルト諸国がEU関連問題について協議する枠組みである。バルト議会と北欧理事会の議員間協力は1992年に署名され、2006年以降は年次会合のほか、他のレベルでも定期的な会合が開催されている。共同の北欧・バルト協力イニシアティブには、教育プログラム「NordPlus」、行政・ビジネス・産業・文化分野のモビリティプログラムなどがある。北欧閣僚理事会はリガに事務所を置いている。

ラトビアは、バルト海地域および北ヨーロッパにおける越境協力を促進するためのEUイニシアティブである「北方次元」および「バルト海地域プログラム」に参加している。「北方次元文化パートナーシップ(NDPC)」の事務局はリガに置かれる予定である。2013年には、北欧・バルト諸国および英国の首相による2日間の非公式会合である「北方未来フォーラム」をリガで開催した。「北方ヨーロッパにおける強化されたパートナーシップ(e-Pine)」は、米国国務省による北欧・バルト諸国との協力のための外交枠組みである。

ラトビアは2006年にNATOリガ首脳会議を主催し、それ以来、年次リガ会議は北ヨーロッパにおける主要な外交・安全保障政策フォーラムとなっている。ラトビアは2015年前半に欧州連合理事会議長国を務めた。

2022年2月以降、ロシアとの関係は悪化し、ラトビアは2023年1月に駐ロシア大使を召還し、駐ラトビアロシア大使を追放、ロシア人のラトビア入国を禁止した。国際社会においては、ウクライナへの支援を積極的に行うと共に、人権擁護や民主的価値の促進への貢献も目指している。

5.5. 国防

ラトビア国軍(Nacionālie Bruņotie Spēkiラトビア語; NAF)は、陸軍、海軍、空軍、国家警備隊、特殊任務部隊、憲兵隊、NAF参謀大隊、訓練・ドクトリンコマンド、兵站コマンドから構成される。ラトビアの防衛構想は、動員基盤と少数の職業軍人からなる即応部隊というスウェーデン・フィンランドモデルに基づいている。2007年1月1日より、ラトビアは完全志願制の職業軍隊に移行したが、2022年のロシアによるウクライナ侵攻を受け、徴兵制の再導入が決定され、2023年から段階的に実施されている。2022年4月21日、ラトビアのサエイマは国防省が作成した国防資金法改正案を可決し、今後3年間で国防予算を同国のGDPの2.5%に段階的に引き上げることを定めた。

ラトビアは国際的な平和維持および安全保障活動に積極的に参加している。ラトビア軍は、ボスニア・ヘルツェゴビナ(1996年-2009年)、アルバニア(1999年)、コソボ(2000年-2009年)、マケドニア(2003年)、イラク(2005年-2006年)、アフガニスタン(2003年以降)、ソマリア(2011年以降)、マリ(2013年以降)におけるNATOおよびEUの軍事作戦に貢献してきた。また、イラクにおける米国主導の多国籍軍作戦(2003年-2008年)や、グルジア、コソボ、マケドニアにおけるOSCEミッションにも参加した。ラトビア軍は、2013年には英国主導のEU戦闘群、2015年には北欧戦闘群に、欧州連合の共通安全保障・防衛政策(CSDP)の下で貢献した。ラトビアは、アフガニスタンへの非致死性ISAF貨物を空路および鉄道で輸送するための北方流通網の調整における主導国として機能している。2014年の北欧・バルトISAF部隊撤退に先立ち、アフガニスタン治安機構を支援する共同部隊貢献を行う北欧移行支援ユニット(NTSU)の一部である。1996年以来、3600人以上の軍人が国際作戦に参加し、そのうち7人の兵士が殉職した。人口一人当たりの国際軍事作戦への貢献度では、ラトビアは最大級の貢献国の一つである。

ラトビアの文民専門家は、モルドバおよびウクライナへの国境支援ミッション(2005年-2009年)、イラク(2006年および2007年)およびコソボ(2008年以降)における法の支配ミッション、アフガニスタンにおける警察ミッション(2007年以降)、グルジアにおける監視ミッション(2008年以降)といったEUの文民ミッションに貢献してきた。

2004年3月にバルト三国がNATOに加盟して以来、NATO加盟国の戦闘機がローテーションでリトアニアのシャウレイ国際空港に配備され、バルト航空警備任務にあたっている(バルト航空警備)。ラトビアは、オランダの文民・軍事協力、エストニアの共同サイバー防衛、リトアニアのエネルギー安全保障といったいくつかのNATO卓越拠点(Centre of Excellence)に参加している。リガにはNATO戦略コミュニケーション卓越センターが設立されている。

ラトビアは、エストニアおよびリトアニアと以下の三国間バルト防衛協力イニシアティブで協力している:

- バルト大隊(BALTBAT):国際平和支援活動に参加するための歩兵大隊。本部はラトビアのリガ近郊。

- バルト海軍戦隊(BALTRON):機雷対策能力を持つ海軍部隊。本部はエストニアのタリン近郊。

- バルト航空監視ネットワーク(BALTNET):航空監視情報システム。本部はリトアニアのカウナス近郊。

- 共同軍事教育機関:エストニアのタルトゥにあるバルト防衛大学、ラトビアのリエパーヤにあるバルト潜水訓練センター、エストニアのタリンにあるバルト海軍通信訓練センター。

今後の協力には、訓練目的での国家インフラの共有、訓練地域の専門化(BALTTRAIN)、NATO即応部隊で使用するための大隊規模の派遣部隊の共同編成が含まれる。2011年1月、バルト三国は北欧諸国の防衛枠組みである北欧防衛協力への参加を招請された。2012年11月、三国は2013年に共同軍事参謀部を創設することに合意した。

5.6. 人権

ラトビアにおける人権状況は、フリーダムハウスや米国国務省の報告によれば、政府によって概ね尊重されている。ラトビアは、民主主義、報道の自由、プライバシー、人間開発の各指標において、世界の主権国家の中で平均以上の評価を得ている。ラトビアは、指導的地位にある女性の割合が56%以上であり、ヨーロッパで第1位、世界銀行によれば女性の権利において他の5つのヨーロッパ諸国と並んで世界第1位である。

しかし、いくつかの課題も指摘されている。最も顕著なのは、独立回復後にラトビア市民権を自動的に付与されなかった旧ソ連からの移住者とその子孫である「非国籍者(nepilsoņiネピルソニラトビア語)」の問題である。2023年時点で約20万6千人の非国籍者が存在し、彼らは国政選挙や地方選挙への参加権がなく、一部の公職に就くこともできないなど、政治的権利が制限されている。長年にわたり国際機関から改善勧告が出されており、ラトビア政府も帰化促進策を講じているが、問題の完全な解決には至っていない。

ロシア系住民をはじめとする少数民族の権利に関しても、言語権や教育権が焦点となっている。公用語はラトビア語であり、教育におけるラトビア語の使用比率を高める政策が進められていることに対し、ロシア系住民からは母語教育の機会縮小への懸念が表明されている。政府は、ラトビア語の振興と少数民族言語・文化の保護の両立を目指すとしているが、社会的な議論が続いている。

性的少数者(LGBTQ+)の権利については、法的な同性婚は認められておらず、同性パートナーシップに関する法整備も進んでいない。社会的な偏見や差別も依然として存在し、プライドパレード開催時には反対派による抗議活動も発生している。2023年にエドガルス・リンケービッチ大統領が公然たる同性愛者として国家元首に就任したことは、一定の進展と見なされている。

ジェンダー平等に関しては、前述の通り女性の社会進出は進んでいるものの、男女間の賃金格差や意思決定職における女性比率の偏りなどは依然として課題である。2023年11月にはイスタンブール条約(女性に対する暴力および家庭内暴力の防止と撲滅に関する条約)を批准し、DV対策の強化が期待される。

表現の自由は概ね保障されているが、ヘイトスピーチや歴史認識に関する問題で議論が生じることがある。司法アクセスに関しては、裁判の長期化や司法の効率性向上が課題とされている。また、警察による被拘禁者の虐待、劣悪な刑務所環境と過密状態、司法腐敗、民族的少数者に対する暴力事件、同性愛者に対する政府の差別事件なども報告されている。

社会自由主義的価値観に基づけば、ラトビアの人権状況は、非国籍者問題や少数派の権利保障、LGBTQ+の権利承認といった分野で、さらなる改善と法整備、そして社会全体の意識改革が求められている状況にあると言える。

6. 経済

ラトビアは1999年に世界貿易機関(WTO)、2004年に欧州連合(EU)に加盟した。2014年1月1日には、それまでの通貨ラッツに代わりユーロを導入した。2013年末の統計によると、ユーロ導入を支持する国民は45%であったのに対し、反対は52%であった。ユーロ導入後、2014年1月のユーロバロメーター調査では、ユーロへの支持率は約53%となり、欧州平均に近い値を示した。2016年には経済協力開発機構(OECD)に加盟した。

独立回復後、市場経済への移行を進め、外国からの直接投資を誘致してきた。特に木材加工、金属工業、農業、食品加工、機械・電子製品製造、情報通信技術(ICT)、運輸・物流、観光などが主要産業となっている。2000年以降、ラトビアはヨーロッパで最も高いGDP成長率を記録した国の一つであったが、その成長は主に国内消費の拡大と不動産価格の高騰に支えられたものであり、民間債務の急増と貿易赤字の拡大を伴っていた。

6.1. 経済概況と動向

ラトビア経済は、ソ連からの独立後、市場経済への移行プロセスを経験した。2000年代初頭から半ばにかけては高い経済成長を遂げたが、これは主に国内消費の拡大と不動産価格の急騰に支えられたものであり、信用拡大と対外貿易赤字の増大を伴っていた。

しかし、2008年後半からの世界金融危機の影響を受け、ラトビア経済は深刻な後退局面に入った。国内第2位のパレックス銀行の救済に巨額の資金が投入され、GDPは2009年の最初の3ヶ月で18%減少し、EU内で最大の落ち込みを記録した。失業率も急上昇し、2007年11月の5.4%から2010年4月には22.5%とEUで最も高い水準に達した。

この経済危機に対し、ラトビア政府は国際通貨基金(IMF)やEUからの金融支援を受けつつ、厳しい緊縮財政策を実施した。公務員給与の削減、歳出削減、増税などが行われ、国民生活には大きな影響が出たものの、財政再建は進み、経済は徐々に回復に向かった。2010年頃から経済安定化の兆しが見え始め、輸出の増加と国内需要の回復に支えられ、2011年には5.5%の実質GDP成長率を記録した。

2014年1月1日にはユーロを導入し、ユーロ圏の一員となった。その後も経済は比較的安定して成長を続けている。2014年のGDP(現在価格)は237億ユーロであったが、2019年には305億ユーロに増加した。同期間の雇用率は59.1%から65%に上昇し、失業率は10.8%から6.5%に低下した。

今後の課題としては、生産性の向上、イノベーションの促進、所得格差や地域間格差の是正、そしてロシア経済への依存度低下などが挙げられる。特に、ロシアによるウクライナ侵攻以降、エネルギー安全保障やサプライチェーンの多角化が急務となっている。

ラトビアの民営化はほぼ完了しており、以前国営だった中小企業のほとんどすべてが民営化され、政治的に微妙な少数の大規模国営企業のみが残っている。2006年には民間部門が国のGDPの70%を占めた。

ラトビアへの外国投資は、北中欧のレベルと比較すると依然として控えめである。外国人への土地売却の範囲を拡大する法律が1997年に可決された。ラトビアの外国直接投資総額の10.2%を占めるアメリカ企業は、1999年に1.27 億 USDを投資した。同年、アメリカ合衆国はラトビアに5820.00 万 USD相当の商品とサービスを輸出し、8790.00 万 USDを輸入した。世界貿易機関(WTO)、経済協力開発機構(OECD)、欧州連合などの西側経済機関への加盟を熱望していたラトビアは、1995年にEUと欧州協定を締結し、4年間の移行期間を設けた。ラトビアとアメリカ合衆国は、投資、貿易、知的財産保護、二重課税回避に関する条約を締結している。

2010年、ラトビアは外国人投資家を誘致し、地域経済に貢献させるために投資による居住プログラム(ゴールデンビザ)を開始した。このプログラムでは、投資家が不動産に最低25万ユーロ、または従業員50人以上かつ年間売上高1,000万ユーロ以上の企業に投資することで、ラトビアの居住許可を得ることができる。

6.2. 主要産業

ラトビアの主要産業は多岐にわたるが、特に以下の分野が経済を支えている。

- 木材加工・製紙業:国土の半分以上を森林が占めるラトビアにとって、木材は重要な天然資源であり、製材、家具製造、紙・パルプ生産などが盛んである。輸出の大きな割合を占めている。

- 金属工業・機械製造業:金属加工、機械部品、輸送機器(鉄道車両部品など)、電子・電気機器の製造が行われている。旧ソ連時代からの技術的蓄積がある分野も存在する。

- 農業・食品加工業:穀物(ライ麦、小麦、大麦)、ジャガイモ、野菜、酪農製品などが主要な農産物である。これらを原料とした食品加工業も発展しており、乳製品、肉製品、魚介類加工品、飲料(ビール、バルザムなど)が生産されている。

- 情報通信技術(ICT):近年急速に成長している分野であり、ソフトウェア開発、ITサービス、フィンテックなどが活発である。政府もICT産業の振興に力を入れている。

- 運輸・物流業:バルト海の重要な港湾(リガ、ヴェンツピルス、リエパーヤ)を有し、ロシアやCIS諸国と西欧を結ぶ中継貿易拠点としての役割を担ってきた。鉄道網や道路網も整備が進められている。

- 観光業:首都リガの歴史地区(ユネスコ世界遺産)をはじめとする歴史的建造物や、豊かな自然、バルト海のビーチなどが観光資源となっている。特に夏季を中心に多くの観光客が訪れる。

- 化学・製薬業:一部の地域では化学工業や製薬業も存在感を持ち、医薬品や化学製品が生産されている。

これらの産業における労働者の権利や労働環境については、EU加盟国として労働法規が整備されており、労働組合も活動しているが、賃金水準や労働条件の向上は継続的な課題である。特に非正規雇用や移民労働者の問題も存在する。経済発展と社会全体の公正な分配、労働者の福祉向上との両立が求められている。

6.3. 社会基盤

ラトビアの経済発展と国民生活を支える社会基盤には、交通網とエネルギー供給体制が特に重要である。これらは国内の連結性を高め、国際的な経済活動を可能にするための基盤となっている。

6.3.1. 交通

ラトビアの運輸部門はGDPの約14%を占める。かつてはロシア、ベラルーシ、カザフスタンなどアジア諸国と西側諸国との間の輸送が盛んであった。

主要港湾としては、首都に位置し旅客・貨物双方を扱うリガ港、不凍港であり石油製品や化学製品の輸出入拠点であるヴェンツピルス港、そしてクルゼメ地方西部のリエパーヤ港、およびスクルテ港がある。これらの港を経由する貨物の半分は原油および石油製品である。ヴェンツピルス自由港はバルト三国で最も貨物取扱量の多い港の一つである。道路や鉄道網に加えて、ヴェンツピルスはかつてロシア連邦の石油採掘地や輸送ルートと、ベラルーシのポロツクからの2本のパイプラインシステムで結ばれていた(2022年以前)。

空の玄関口としては、リガ国際空港がバルト三国で最も利用客が多く(2019年には780万人が利用)、30カ国80以上の都市へ直行便が就航している。定期商業便を扱う他の空港としては、リエパーヤ国際空港がある。ラトビアのフラッグ・キャリアであるエア・バルティックは、バルト三国全てにハブを持つ格安航空会社であるが、主たる拠点はリガに置いている。

鉄道網の主力はラトビア国鉄が運行しており、総延長1,860kmのうち1,826kmが1,520mmのロシア広軌であり、そのうち251kmが電化されている。これはバルト三国で最長の鉄道網である。現在のラトビアの鉄道網はヨーロッパの標準軌とは互換性がない。しかし、ヘルシンキ-タリン-リガ-カウナス-ワルシャワを結ぶ標準軌の国際鉄道プロジェクト「レール・バルティカ」が建設中であり、2026年の完成を目指している。

国内の道路網は、主要道が1,675km、地方道が5,473km、地域道が13,064kmである。自治体道は総延長30,439kmの道路と8,039kmの街路からなる。最も有名な道路は、ワルシャワとタリンを結ぶA1号線(ヨーロッパE67号線、通称ヴィア・バルティカ)と、ヴェンツピルスとテレホヴァを結ぶヨーロッパE22号線である。2017年には、ラトビア国内の登録車両総数は803,546台であった。

6.3.2. エネルギー

ラトビアの主要な電力源は水力発電であり、ダウガヴァ川沿いに3つの大規模な水力発電所がある。これらは、プļaviņu HES(908 MW)、Rīgas HES(402 MW)、Ķeguma HES-2(248 MW)である。近年では、国内各地に数十の風力発電所や、様々な規模のバイオガス・バイオマス発電所も建設されている。2022年、ラトビア首相は新たな風力発電所への10億ユーロの投資計画を発表し、完成プロジェクトにより追加で800MWの発電容量が見込まれるとしている。

天然ガス供給に関しては、ラトビアはヨーロッパ最大級かつバルト三国で唯一の地下ガス貯蔵施設であるインチュカルンス地下ガス貯蔵施設(Inčukalna pazemes gāzes krātuveラトビア語)を運営している。インチュカルンスやラトビアの他の場所における特有の地質条件は、地下ガス貯蔵に特に適している。歴史的にロシアからの天然ガス輸入に大きく依存してきたが、エネルギー安全保障の観点から、LNG(液化天然ガス)ターミナルの建設や近隣諸国とのガスパイプライン接続強化など、供給源の多様化を進めている。

エネルギー政策においては、再生可能エネルギーの利用拡大とエネルギー効率の向上が重要な柱となっている。EUの目標達成に向け、風力、太陽光、バイオマスなどの導入を促進している。同時に、エネルギー供給の安定性と環境持続可能性の両立が求められており、特にロシアへのエネルギー依存からの脱却は喫緊の課題である。

7. 社会

ラトビア社会は、ソビエト連邦からの独立回復後、大きな変革を経験してきた。人口動態の変化、多民族構成、言語問題、教育制度、福祉システムなど、様々な側面で課題と取り組みが見られる。社会的包摂やマイノリティの状況は、特に社会自由主義的な観点から重要なテーマである。

7.1. 人口

ラトビアの人口は、2023年初頭時点で約188万人である。ソビエト連邦崩壊後の1990年代初頭には約267万人の人口を擁していたが、その後、出生率の低下、死亡率の上昇(特に男性)、そしてEU加盟後の西ヨーロッパ諸国への若年層を中心とした人口流出により、大幅な人口減少が続いている。

2018年の合計特殊出生率(TFR)は1.61人で、人口置換水準である2.1人を下回っている。2012年には、出生の45.0%が未婚の女性によるものであった。平均寿命は、2013年時点で73.2歳(男性68.1歳、女性78.5歳)と推定されている。2015年時点では、ラトビアは世界で最も男女比が低い(男性1人に対し女性0.85人)と推定されている。2017年には、ラトビア領内に女性1,054,433人、男性895,683人が居住していた。毎年、女子よりも男子が多く生まれている。39歳までは男性の方が多いが、70歳以上では女性が男性の2.3倍となる。

都市化率は比較的高く、人口の約3分の1以上が首都リガとその近郊に集中している。人口減少と高齢化は、労働力不足、社会保障制度への負担増、地域社会の活力低下など、多岐にわたる社会的・経済的課題を引き起こしている。政府は出生率向上策や海外からの帰国促進策などを講じているが、人口動態の大きな流れを変えるには至っていない。

7.2. 民族構成

2023年の統計によると、主要な民族構成は以下の通りである。

- ラトビア人:約62.4%

- ロシア人:約23.7%

- ベラルーシ人:約3%

- ウクライナ人:約3%

- ポーランド人:約2%

- リトアニア人:約1%

- その他:4.1%

ダウガフピルスやレーゼクネなどの一部の都市では、ラトビア人が総人口の少数派となっている。過去10年以上にわたりラトビア人の割合は着実に増加しているものの、首都リガの人口においてもラトビア人は依然として半数をわずかに下回っている。

ラトビア人の割合は、1935年の77%(1,467,035人)から1989年には52%(1,387,757人)へと減少した。総人口が減少する中で、2011年には1989年よりもラトビア人の数は少なくなったが、人口に占める割合は大きく、1,285,136人(人口の62.1%)となった。

歴史的背景として、ソビエト連邦時代にロシアや他のソ連構成共和国から多くの人々が工業化やロシア化政策の一環としてラトビアに移住したため、ロシア系住民の割合が大幅に増加した。独立回復後、この多民族構成は社会統合の大きな課題となっている。特に、市民権を持たない「非国籍者」の多くがロシア系住民であり、彼らの言語権、教育権、政治参加の権利などが議論の対象となってきた。ラトビア政府は、ラトビア語を公用語として普及させつつ、少数民族の文化や言語の保持を支援する政策を進めているが、民族間の相互理解と共生社会の実現には継続的な努力が求められている。近年では、ロシアによるウクライナ侵攻の影響で、国内のロシア系住民に対する見方や、ロシア語の使用に関する議論がより複雑化している側面もある。

ロシアとの関係悪化を受け、ラトビアは統合の意思がないロシア国民の国内滞在を望まない決定を下した。2023年末には、ラトビア語学習やラトビアへの統合、ラトビア市民権申請の努力をほとんどしていない約5,000~6,000人のロシア人がロシアに送還される見込みである。

7.3. 言語

ラトビアの唯一の公用語はラトビア語である。ラトビア語は、インド・ヨーロッパ語族バルト語派に属し、現存するバルト語派の言語としてはリトアニア語と並ぶ一つである。また、歴史的にラトビア語の方言と見なされてきたラトガリア語も、ラトビア法によって保護されているが、ラトビア語の歴史的変種として扱われている。ウラル語族フィン・ウゴル語派に属し、ほぼ消滅状態にあるリヴォニア語も法律による保護を受けている。

ソビエト連邦時代に広範に使用されたロシア語は、依然として国内で最も広く使用される少数民族言語であり、2023年には人口の37.7%が母語とし、34.6%が家庭で使用している(民族的にロシア人でない人々を含む)。特に首都リガなどの都市部では、ロシア語話者の割合が高い。

現在、すべての学童はラトビア語を学ぶことが義務付けられているが、学校のカリキュラムには英語、ドイツ語、フランス語、ロシア語も含まれている。ビジネスや観光の分野では英語も広く受け入れられている。2014年時点で、少数民族向けの学校が109校あり、ロシア語を教授言語として使用していた(全生徒の27%)。これらの学校では、科目の40%がロシア語で、残りの60%はラトビア語で教えられていた。

2012年2月18日、ラトビアはロシア語を第二公用語として採用するかどうかを問う憲法改正の国民投票を実施した。中央選挙管理委員会の発表によると、投票者の74.8%が反対、24.9%が賛成し、投票率は71.1%であった。

2019年以降、ラトビアの私立大学および公立高校におけるロシア語での教育は段階的に廃止された。ただし、ロシアの少数民族の文化や歴史に関連する科目(ロシア語やロシア文学の授業など)は例外とされた。2023年時点でロシア語を使用しているすべての学校(就学前教育施設を含む)は、3年以内にすべての授業をラトビア語で行うように移行する必要がある。

言語政策は、ラトビアの国家アイデンティティと社会統合において非常に重要な位置を占めており、公用語であるラトビア語の地位を強化しつつ、少数民族の言語的権利とのバランスをどのように取るかが継続的な課題となっている。

7.4. 宗教

ラトビアにおける最大の宗教はキリスト教であり、人口の約79%が何らかのキリスト教宗派に属しているとされる。しかし、定期的に宗教儀式に参加する人口は約7%にとどまる。2011年の統計によれば、主要な宗派の信者数および人口に占める割合は以下の通りである。

- ルター派プロテスタント(ラトビア福音ルター派教会):約708,773人 (34.2%)。歴史的にドイツや北欧諸国の影響が強く、特に西部および中部で優勢である。ソ連占領以前は約60%がルター派であったが、ソ連時代に信者数が大幅に減少した。独立回復後に信仰復興の動きが見られる。

- カトリック:約500,000人 (24.1%)。特に東部のラトガレ地方で歴史的に強い影響力を持つ。これはポーランド・リトアニア共和国の支配と関連している。

- 正教会(主にロシア正教会系):約370,000人 (17.8%)。主にロシア系住民が信仰しており、ラトビア正教会はモスクワ総主教庁管轄下の自治教会であったが、ラトビア政府は国家安全保障上の懸念から長年モスクワからの分離を求めており、2022年9月の法律により、ラトビア国外からの(モスクワ総主教を含む)影響力や権力が排除された。

- 古儀式派:約1.6%

- その他のキリスト教:約1.2%

- その他または無宗教:約21.1%

2010年のユーロバロメーター調査では、ラトビア市民の38%が「神の存在を信じる」と回答し、48%が「何らかの霊または生命力を信じる」と回答、11%が「いかなる霊、神、生命力も信じない」と回答した。

少数派の宗教としては、2011年には416人のユダヤ教徒と319人のイスラム教徒がいた。また、2004年時点で、ラトビア神話に基づくネオペイガニズムであるディエヴトゥリーバ(Dievturībaラトビア語、「神々の守り手」の意)の信者が600人以上いた。

ラトビア憲法は信教の自由を保障しており、宗教的マイノリティの権利も法的に保護されている。しかし、社会的な場面では、一部の新しい宗教運動や少数派宗教に対する偏見が見られる場合もある。

7.5. 教育及び科学

ラトビアの教育制度は、就学前教育、初等教育(1年生から9年生までの義務教育)、中等教育(普通中等教育または職業中等教育)、高等教育から構成される。公用語はラトビア語であるが、少数民族向けの学校では、少数民族の言語と文化に関する科目も教えられている。ただし、近年、公教育におけるラトビア語の使用比率を高める政策が進められている。

主要な高等教育機関としては、リガにあるラトビア大学(Latvijas Universitāteラトビア語)とリガ工科大学(Rīgas Tehniskā universitāteラトビア語)が二大大学であり、これらはいずれも旧リガポリテクニック研究所を前身とする。その他、ラトビア生命科学技術大学(旧ラトビア農業大学、1939年設立)やリガ・ストラディニシュ大学(旧ラトビア医科大学、1950年設立)なども重要な大学であり、現在は多岐にわたる分野をカバーしている。ダウガフピルス大学も地方における重要な教育拠点である。

ラトビアは2006年から2010年の間に131校の学校を閉鎖しており、これは12.9%の減少である。同期間に教育機関への入学者数は54,000人以上減少し、10.3%の減少となった。教育機会の平等性確保は重要な課題であり、都市部と地方の教育格差、社会経済的背景による格差の是正が求められている。

科学技術政策においては、労働集約型経済から知識基盤型経済への移行を長期的な目標として掲げている。2020年までにGDPの1.5%を研究開発に費やすことを目指し、その投資の半分は民間部門からとすることを計画していた。ラトビアは、既存の科学的伝統、特に有機化学、医化学、遺伝子工学、物理学、材料科学、情報技術に基づいて科学的可能性の発展を図る計画である。国内外で最も多くの特許を取得しているのは医化学分野である。2024年のグローバル・イノベーション・インデックスでは、ラトビアは42位にランクされた。研究倫理の確立と、研究成果の産業応用への連携強化も重視されている。

7.6. 保健

ラトビアの医療制度は、国民皆保険制度に基づいており、主に政府の税金によって賄われている。しかし、治療の待ち時間が長いこと、最新の医薬品へのアクセスが不十分であること、その他の要因により、ヨーロッパで最も評価の低い医療制度の一つとされている。2009年にはラトビア国内に59の病院があり、2007年の94、2006年の121から減少した。

公衆衛生の現状としては、平均寿命は男性が比較的短く(2013年時点で68.1歳、女性は78.5歳)、心血管疾患やがんなどが主要な死因となっている。乳児死亡率は改善傾向にあるものの、依然として西ヨーロッパ諸国と比較すると高い水準にある。

医療サービスへのアクセスに関しては、都市部と地方部での格差が存在する。特に地方では専門医や高度医療機関が不足しており、住民が必要な医療を迅速に受けることが困難な場合がある。社会的弱者層(低所得者、高齢者、障害者など)の医療アクセスや健康格差も課題であり、予防医療の推進や生活習慣病対策、メンタルヘルスケアの充実などが求められている。

近年の取り組みとしては、医療のデジタル化(電子カルテの導入など)、プライマリケアの強化、医療従事者の確保と育成などが進められているが、医療費の抑制と質の高い医療サービスの提供の両立は、多くの国々と同様にラトビアにとっても大きな挑戦である。

8. 文化

ラトビアは、バルト海東岸に位置し、古くから多様な民族や文化が交錯する中で、独自の豊かな文化を育んできた。伝統的な民俗文化、音楽、舞踊、工芸品から、現代の芸術、文学、食文化、スポーツに至るまで、その文化的特徴は多岐にわたる。ソビエト連邦からの独立回復後は、民族文化の復興と新たな文化創造が活発に行われている。文化的多様性を尊重し、少数民族文化の保護・振興にも目が向けられている。

8.1. 伝統文化と芸術

ラトビアの伝統的な民俗文化、特に民謡の踊りは1000年以上前に遡る。120万以上のテキストと3万の民謡のメロディーが確認されている。その中でも特に有名なのが「ダイナ」(dainaラトビア語)と呼ばれる四行詩形式の短い歌で、ラトビア人の世界観、生活、自然観、神話などを反映しており、口承で世代から世代へと受け継がれてきた。

民族舞踊もラトビア文化の重要な要素であり、色鮮やかな民族衣装をまとって踊られる。また、琥珀製品、陶器、亜麻製品、木工品などの伝統工芸も盛んである。

最も象徴的な文化的行事が、5年に一度開催される「ラトビア歌と踊りの祭典」(Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētkiラトビア語)である。1873年に始まり、数万人の歌い手と踊り手が参加する大規模な祭典で、ラトビア人の民族的アイデンティティと共同体意識を象徴する行事として、2003年にユネスコの「人類の口承及び無形遺産の傑作」に宣言され、2008年に無形文化遺産として登録された。民謡や古典的な合唱曲が歌われ、アカペラ歌唱が重視されるが、近年では現代的なポピュラーソングもレパートリーに加えられている。

音楽分野では、クラシック音楽も盛んであり、世界的ヴァイオリニストのギドン・クレーメルや指揮者のマリス・ヤンソンス、アンドリス・ネルソンスなどを輩出している。

美術においては、19世紀後半から20世紀初頭にかけて民族ロマン主義が興隆し、ラトビアの自然や神話を題材とした作品が多く描かれた。その後、モダニズム、社会主義リアリズム(ソ連時代)、そして現代美術へと多様な展開を見せている。

演劇や映画も国民に親しまれており、ラトビア独自の作品が制作されている。

19世紀にはラトビアの民族主義運動が起こり、ラトビア文化を奨励し、ラトビア人が文化活動に参加することを奨励した。19世紀と20世紀初頭は、ラトビア人にとってラトビア文化の古典的な時代と見なされることが多い。ポスターには、バルト・ドイツ人芸術家ベルンハルト・ボルヒェルトやフランスのラウル・デュフィなどの芸術家の作品など、他のヨーロッパ文化の影響が見られる。第二次世界大戦の勃発とともに、多くのラトビア人芸術家や文化エリートの他のメンバーは国を逃れたが、主にラトビア移民の聴衆のために作品を制作し続けた。

ソビエト連邦への編入後、ラトビアの芸術家や作家は社会主義リアリズムの芸術様式に従うことを強いられた。ソビエト時代には音楽がますます人気となり、最も人気があったのは1980年代の歌であった。この頃、歌はしばしばソビエト生活の特徴をからかい、ラトビアのアイデンティティの維持に関心を持っていた。これはソ連に対する民衆の抗議を引き起こし、詩の人気も高まった。独立以来、演劇、舞台美術、合唱音楽、クラシック音楽がラトビア文化の最も注目すべき分野となっている。

2014年7月、リガは第8回世界合唱コンクールを開催し、70カ国以上から450以上の合唱団を代表する27,000人以上の合唱団員を迎えた。このフェスティバルは世界最大級のもので、2年ごとに異なる開催都市で開催される。

2019年からラトビアでは、世界的に有名なオーケストラや指揮者が夏の間4週末にわたって演奏する新しいフェスティバル、リガ・ユールマラ音楽祭が開催されている。フェスティバルはラトビア国立歌劇場、大ギルド、ジンタリ・コンサートホールの大小ホールで開催される。この年にはバイエルン放送交響楽団、イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団、ロンドン交響楽団、ロシア国立管弦楽団が出演した。

8.2. 食文化

ラトビア料理は、その地理的条件と歴史的背景から、素朴で滋味深いものが多く、ライ麦、ジャガイモ、豚肉、乳製品、そしてバルト海で獲れる魚介類などが多用される。隣国やかつての支配国の食文化の影響も受けている。

代表的な伝統料理としては、

- ルピマイゼ(Rupjmaizeルプマイゼラトビア語):黒々としたライ麦パンで、ラトビア人の主食とも言える存在。密度が高く、独特の酸味がある。

- ペレーキー・ジルニ・アル・スペチ(Pelēkie zirņi ar speķiペレーキエ・ジルニ・アル・スペキラトビア語):灰色エンドウ豆と燻製豚バラ肉の脂身の煮込み。国民食の一つとされ、特に冬に食べられる。

- カルボナーデ(Karbonādeカルボナーデラトビア語):豚肉のカツレツ。パン粉を付けて揚げたり焼いたりしたもので、マッシュルームソースなどが添えられることが多い。

- スキャーベニュー・ズパ(Skābeņu zupaスカーベニュ・ズパラトビア語):スイバ(ソレル)のスープ。酸味があり、しばしばスメタナ(サワークリーム)やゆで卵が加えられる。

- ビエシュ・ズパ(Biešu zupaビエシュ・ズパラトビア語):ビーツのスープ。ボルシチに似ているが、ラトビア独自のバリエーションもある。

- 燻製魚:特にニシンやサバなどの燻製は、バルト海沿岸の食文化を代表する。

- ヤニュ・シエールス(Jāņu siersヤーニュ・シエールスラトビア語):夏至祭(ヤーニ)の際に食べられるキャラウェイシード入りのフレッシュチーズ。

飲料としては、地ビールや、薬草を漬け込んだ独特の風味を持つ黒いリキュール「リガ・ブラック・バルサム」(Rīgas Melnais balzamsリーガス・メルナイス・バルザムスラトビア語)が有名である。また、クヴァス(ライ麦やパンを発酵させた微炭酸飲料)も伝統的に飲まれている。

ラトビア料理は一般的にかなり脂っこく、香辛料はあまり使わない。食材の持ち味を生かした素朴な調理法が特徴である。

8.3. スポーツ

ラトビアで最も人気のあるスポーツはアイスホッケーである。国内にはプロリーグ「ラトビア・ホッケー・ハイアー・リーグ」(1931年創設)があり、強豪クラブのディナモ・リガはKHL(コンチネンタル・ホッケー・リーグ)にも参戦していた。ヘルムーツ・バルデリス、アルトゥールス・イルベ、カールリス・スクラスティンシュ、サンディス・オゾリンシュといった名選手を輩出し、近年ではゼムグス・ギルゲンソンスなどがNHLで活躍している。国民の関心は非常に高く、2006年にはIIHF世界選手権がリガで開催された。

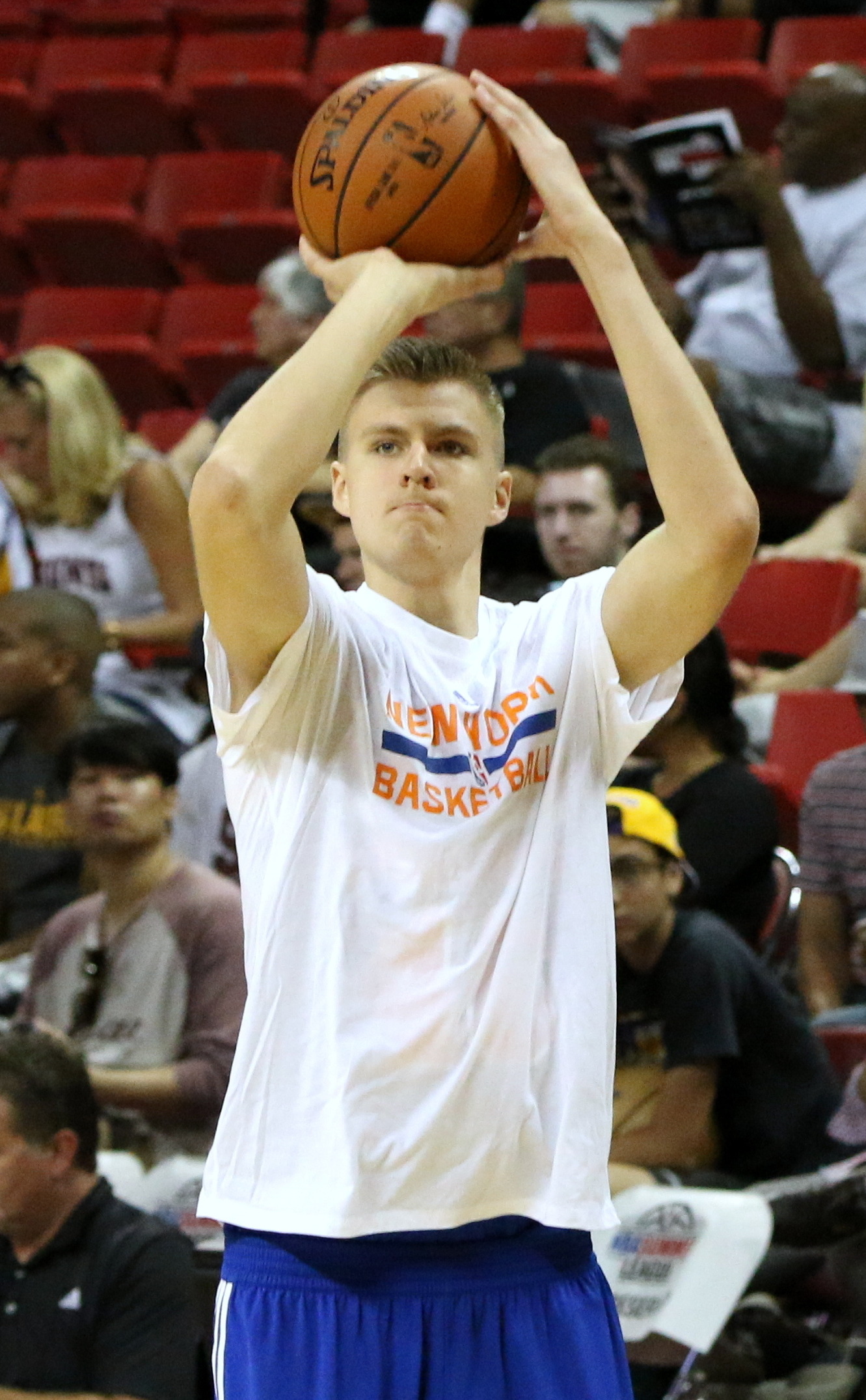

次に人気が高いのはバスケットボールである。ラトビアには長いバスケットボールの伝統があり、男子代表チームは1935年の第1回ユーロバスケットで優勝、1939年には準優勝(決勝でリトアニアに1点差で敗退)している。ヤーニス・クルーミンシュ、マイゴニス・ヴァルドマニス、ヴァルディス・ムイズニエクス、ヴァルディス・ヴァルテルス、イーゴルス・ミグリニエクスといったスター選手や、ラトビア人初のNBA選手グンダルス・ヴェートラを輩出した。アンドリス・ビエドリンシュはゴールデンステート・ウォリアーズやユタ・ジャズで活躍し、近年ではクリスタプス・ポルジンギス(ボストン・セルティックス所属)、ダービス・ベルターンス(オクラホマシティ・サンダー所属)、ロディオンス・クルークス(ミルウォーキー・バックスに最後に所属)などがNBAでプレーしている。かつての強豪クラブ、Rīgas ASKはユーロリーグで3連覇を達成した。現在はユーロカップに参戦するBK VEF Rīgaが国内最強のプロバスケットボールクラブである。ユーロチャレンジに参戦するBKヴェンツピルスも強豪で、ラトビア・バスケットボール・リーグ(LBL)で8回、バルト・バスケットボール・リーグ(BBL)で2013年に優勝している。ラトビアはユーロバスケット2015の共催国であり、2025年にも再び共催国となる予定である。

その他の人気スポーツとしては、サッカー、フロアボール、テニス、バレーボール、サイクリング、ボブスレー、スケルトンなどが挙げられる。サッカーラトビア代表は、UEFAユーロ2004に唯一主要なFIFAトーナメントとして出場している。

ラトビアは冬季オリンピックと夏季オリンピックの両方で成功を収めている。独立ラトビアの歴史上最も成功したオリンピック選手は、男子BMXで2008年と2012年に2度のオリンピックチャンピオンとなったマーリス・シュトロムベルグスである。ボクシングでは、マイリス・ブリエディスがラトビア人として初めてかつ唯一の世界タイトルを獲得しており、2017年から2018年にかけてWBCクルーザー級、2019年にWBOクルーザー級、2020年にIBFおよびリングマガジンクルーザー級のタイトルを保持した。テニスでは、2017年にエレナ・オスタペンコが全仏オープン女子シングルスで優勝し、オープン化以降初のノーシード選手による優勝となった。フットサルでは、ラトビアはリトアニアとともにUEFAフットサルユーロ2026を共催し、代表チームは共催国としてデビューする。

8.4. 世界遺産

ラトビアには、ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)の世界遺産リストに登録された文化遺産が2件存在する。

1. リガ歴史地区(Rīgas vēsturiskais centrsリーガス・ヴェストゥリスカイス・ツェントゥルスラトビア語)

- 登録年:1997年

- 種類:文化遺産

- 概要:ラトビアの首都リガの旧市街を中心とする地区。中世ハンザ同盟都市としての面影を残すゴシック様式の教会(リガ大聖堂、聖ペテロ教会など)やギルドハウス、19世紀末から20世紀初頭にかけて建設されたヨーロッパ有数のアール・ヌーヴォー建築群(ユーゲントシュティール)などが評価されている。多様な時代の建築様式が混在し、都市の歴史的発展を物語る。

2. シュトルーヴェの測地弧(Strūves ģeodēziskais loksシュトルーヴェス・ゲオデージスカイス・ロークスラトビア語)

- 登録年:2005年

- 種類:文化遺産

- 概要:19世紀に天文学者フリードリッヒ・ゲオルク・ヴィルヘルム・フォン・シュトルーヴェによって行われた、地球の形状と大きさを測るための三角測量事業の観測地点群。ノルウェーから黒海に至る10カ国にまたがる広大な測地弧の一部であり、ラトビア国内には2ヶ所の観測地点(ゼーズヴァグカラ(Ziestu kalnsズィエストゥ・カルンスラトビア語)とヤコブシュタット(Jēkabpilsイェーカブピルスラトビア語))が含まれている。科学史的に重要な遺産である。

これらの世界遺産は、ラトビアの豊かな歴史と文化、そして科学技術への貢献を象徴するものであり、国内外から多くの観光客が訪れる。