1. 概要

法蔵(法藏ほうぞう中国語、643年 - 712年)は、唐代のソグド人系中国人の仏教学者、翻訳家、宗教指導者である。彼は東アジア仏教における華厳宗の第三祖とされ、中国の宮廷において重要な役割を果たした影響力のある中国仏教哲学者であった。一部の学者は、彼を華厳宗の実質的な創始者と見なしている。法蔵は、その翻訳の技能、サンスクリット語の知識、そして『華厳経』の増広版の新たな翻訳に尽力したことで知られている。また、彼は『華厳経』に関する独自の注釈書である『華厳経探玄記』を著した。則天武后との関係や、華厳哲学に関するいくつかの論文、特に『金獅子章』の著者として、華厳の教えを広め、普及させたことでも知られる。

2. 名前と称号

伝記資料の解釈には曖昧さが残るものの、近年の研究の多くは、よく知られた「法蔵」という名前が彼の法名であるだけでなく、出家前に使用していた俗名でもあったと主張している。彼の俗姓は康であり、これは彼の生地である康居国に由来する。さらに、彼は「賢首」(賢首けんしゅ中国語)という別称も持っていた。これは以前、則天武后から与えられた尊称であると主張されていたが、実際には両親から与えられた字(あざな)であったと考えられている。このことは、法蔵自身がこの別称を使用していたことからも強く示唆されており、これまでの学者が考えていたような尊称ではなかったことを裏付けている。彼の師としての称号および尊称(別號べつごう中国語)は「国一法師」(國一法師こくいちほっし中国語)であり、弟子たちは彼が得度し、晩年を迎えてからこの名で彼を呼んだ。また、香象(香象こうぞう中国語)という別称も持つ。

3. 生涯

法蔵の生涯は、その初期の生い立ちから、仏教への深い関心、師との出会い、そして唐代における国家的な活動に至るまで、多岐にわたる。彼は則天武后の庇護のもと、華厳教学を宣揚し、経典の翻訳に貢献しただけでなく、政治的な動乱にも関与し、その仏教的知識を国家的な事象に応用した。

3.1. 初期生と背景

法蔵の初期の生涯についてはほとんど知られていない。彼の家族はソグド人であり、唐の都長安(現在の西安市)にあったソグド人居住区に住んでいた。法蔵の父、康謐(康謐こうひつ中国語)は唐の宮廷で役職に就いていた。彼の母についてはあまり知られていないが、中国の伝記によれば、彼女は「太陽の光線を飲み込む夢を見た後に妊娠した」とされている。法蔵の祖父の裕福さに関する記述は、彼がソグド系の移民であったにもかかわらず、彼の父が唐の貴族社会でより高い地位を得ることができた可能性を示唆している。しかし、碑文や文献資料には、彼の家族に関する多くの曖昧さが残されている。

血縁者に関する不確実性とは対照的に、法蔵の仏教における師弟関係は資料に比較的よく記録されている。智儼が彼の主要な師であり、同門の学者である道成(道成どうせい中国語)と宝琛(寶琛ほうしん中国語)も彼に影響を与えた。法蔵には他にも多くの同門の弟子がいたが、資料には慧暁(慧曉えぎょう中国語)、懐済(懷濟えさい中国語)、慧沼(慧沼えしょう中国語)、そして最も有名な義湘(의상ウィサン韓国語)の4人の主要な名前しか記録されていない。義湘は後に朝鮮半島で華厳宗(화엄종ファオムジョン韓国語)を確立した。他にも多くの弟子がいたとされており、尼僧の法成(法成ほうじょう中国語)、義湘以外の2人の朝鮮半島の弟子、そして中国の伝記作家である千里(千里せんり中国語)が挙げられる。

法蔵は幼い頃から仏教に深い関心を持っていた。15歳になった時、彼は法門寺の「阿育王舎利塔」(釈迦の指の骨を祀る舎利塔)の前で指を焼いた。これは当時の一般的な宗教的行為であった。法蔵は都で適切な師を見つけることに失望し、終南山へと赴き、そこで『華厳経』などの大乗経典を学び、道教の不老不死の霊薬を摂取する修行にも従事した。

3.2. 修学と出家

数年間の隠遁生活の後、両親の病気を聞きつけた法蔵は長安に戻り、まもなく最初の師である智儼に出会った。法蔵は『華厳経』に関する知識で智儼を感銘させ、663年頃から智儼の在家弟子となった。しかし、法蔵は広範囲にわたる旅をしており、常に師と共にいたわけではなかった。智儼が668年に亡くなる前、彼は2人の律師である道成と宝琛に法蔵の世話を託した。道成は長安に新しく建立された寺院、太原寺の3人の主要な責任者の1人に任命された。法蔵はそこで残りの生涯を僧侶として過ごすことになった。以前の伝記資料では、法蔵が菩薩戒を受けるには資格が十分すぎるほどであった、あるいは彼の得度が奇跡的な文脈で行われたと主張されていたが、これらはいずれも法蔵が完全な得度を受けた証拠がないことを正当化しようとする歪んだ記述であった。

3.3. 唐代の活動

法蔵は唐代において、皇室との密接な関係を築き、華厳思想を積極的に広めた。また、重要な仏典の翻訳に携わり、時には政治的な困難に直面しながらも、その仏教的知識を国家的な事象に活用した。

3.3.1. 皇室との関係と華厳思想の宣揚

670年と法蔵の僧侶としての得度後、彼は終南山(五真寺と智相寺に滞在)と都の太原寺を行き来して過ごした。彼は頻繁に『華厳経』に関する講義を行った。680年から687年にかけて、法蔵はインド僧の地婆訶羅(Divākaraディヴァーカラサンスクリット)と共にインドの文献を中国語に翻訳する作業を開始した。

688年から689年の間に、法蔵は則天武后(当時は摂政として活動)の命により、洛陽に高い華厳座と「八会」の菩提道場を建立した。この出来事は、『華厳経』を闡明し、普及させる機会を提供し、まもなく690年に自身の王朝を樹立する則天武后と法蔵との関係をさらに強固なものとした。この時期、彼は翻訳家である提雲般若(Devendraprajñaデーヴェンドラプラジュニャーサンスクリット)との共同作業も開始した。この間、法蔵は弟子である義湘と文通を続け、弟子への計り知れない愛情を示すだけでなく、仏教僧と師の間の友情を垣間見せる貴重な機会を提供した。

690年の則天武后の王朝樹立に際し、法蔵は引き続き『華厳経』の教えを説き続けた。彼はまた、様々な地域を旅し、家族を訪ね、道教の僧侶と論争した。

実叉難陀翻訳チームによる『華厳経』の新訳(80巻本)はまもなく完成し、695年に祝賀式典が行われた。法蔵はすぐにこの経典の講義を開始した。ある時(700年頃)、彼の講義中に地震が発生し、これは大きな瑞兆として祝われた。

法蔵はまた、契丹の反乱(697年頃)に対する朝廷の鎮圧にも参加した。彼は中国軍を支援するためにいくつかの仏教儀式を行い、これにより則天武后と法蔵の関係は強化された。この勝利は、宮廷における仏教への熱意をさらに高めた。陳金華(Jinhua Chen)によれば、法蔵は敵の攻撃を撃退する目的で、玄奘訳の『十一面観自在菩薩心陀羅尼経』に記載されている陀羅尼(呪文)を用いた可能性が高い。

3.3.2. 翻訳活動

8世紀には多くの政治的変動と騒乱があった。700年から705年にかけて、法蔵は則天武后の命により翻訳作業を続けた。彼は実叉難陀の翻訳チームと共に『楞伽経』の新訳に取り組み、これは704年に完成した。

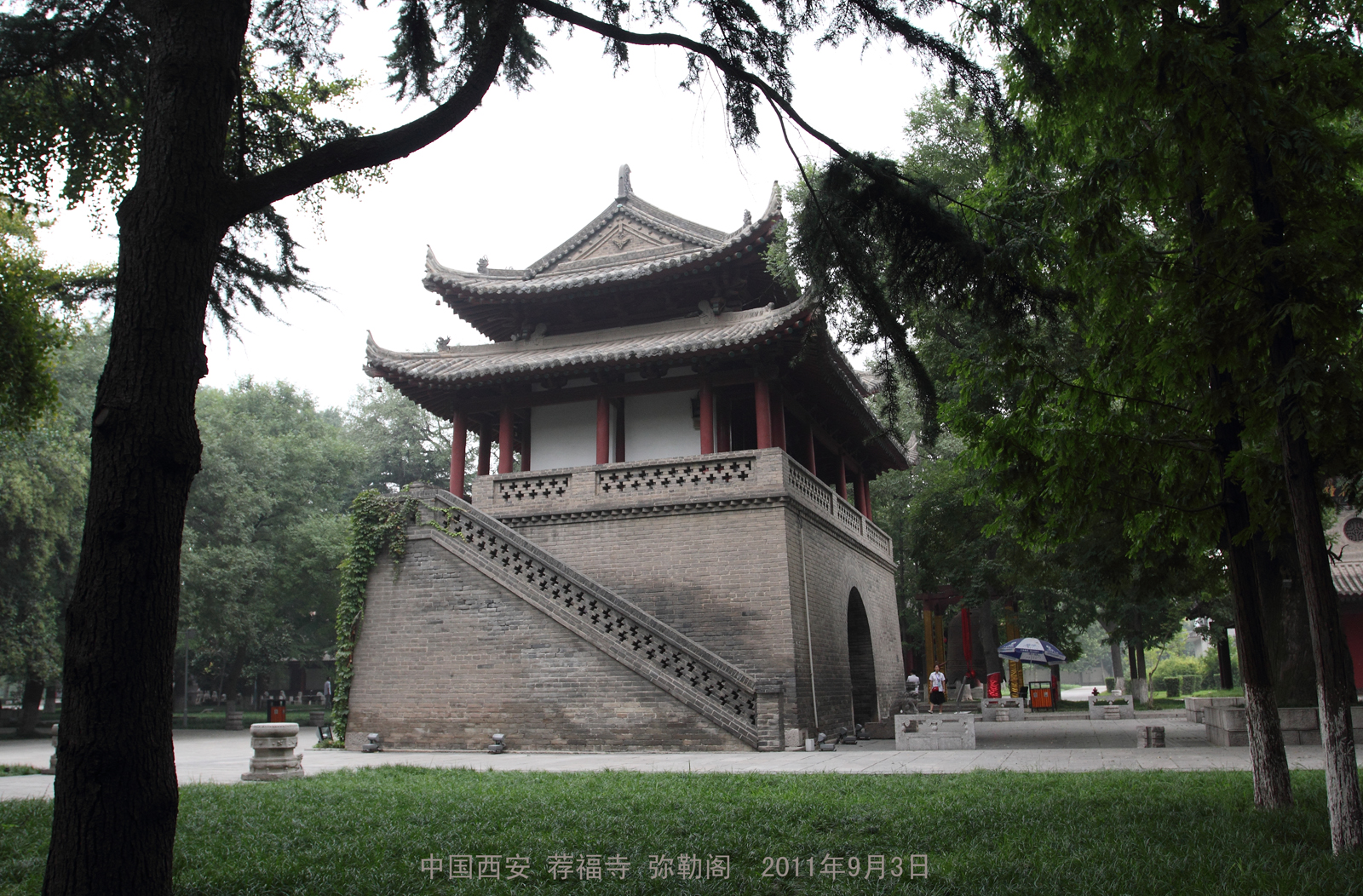

この時期、法蔵は法門寺へ赴き、治療効果があるとされる聖なる舎利を回収したと言われている。その舎利を用いて様々な供養式典が行われた。則天武后が政治的内紛により退位した後、李顕が皇帝に復位し、法蔵は彼への忠誠を表明した。法蔵はまた、この動乱期に政治的反乱を鎮圧するのに貢献し(皇帝に重要な情報を提供した)、その功績により705年に唐の中宗から五品官の称号を授与された。また、彼の名誉を称えて寺院(聖寿寺)が復興された。

706年、法蔵は菩提流志の翻訳チームに加わり、『大宝積経』の翻訳に取り組んだ。この翻訳プロジェクトは、その後数年間の彼の学術活動の中心となり(完成したのは彼の死後間もない713年であった)。

3.3.3. 亡命と帰還

694年から695年5月の間に、法蔵は中国南部へ流刑された。しかし、彼はその後、695年8月に帰還した。この亡命の具体的な理由は不明だが、当時の政治的状況と関連している可能性が高い。

3.3.4. 国家的な事象における役割

708年から709年にかけて、都周辺を旱魃が襲い、法蔵は雨を降らせるための適切な宗教儀式を行うよう命じられた。中宗の満足のいくことに、7日目には大雨が降り始め、10夜続いた。法蔵の奇跡的な能力は、帝政の権力移行を通じて引き続き有効であった。法蔵は、この雨乞いの儀式のために、経典に記述されている摩訶鉢羅底薩落(Mahāpratisarāマハー・プラティサラサンスクリット)の陀羅尼を用いたようである。

晩年、法蔵は皇帝からの支援をさらに得て、両都(長安と洛陽)および呉と越(浙江省と江蘇省)に新たな華厳仏教寺院の建立を推進した。法蔵の伝記作家である崔致遠によれば、この時期の華厳会(在家信者が経典を唱え、学ぶ会)の数は「1万を超えた」と言われている。

4. 著作

法蔵は、数多くの仏教に関する著作を残した。彼の主要な業績は、経典の翻訳と、華厳思想の核心を説く独自の論書に分類される。

4.1. 翻訳著作

法蔵は、インドの師である地婆訶羅(613年-688年)と共に、『入法界品』(Gaṇḍavyūha Sūtraガンダヴィユーハ・スートラサンスクリット、『華厳経』の最終章)の増広版の翻訳を制作した。この新訳は、以前の『華厳経』翻訳者である仏陀跋陀羅による翻訳が著しく短かったため、必要とされた。現在流通している中国語版の60巻本『華厳経』には、宋代(960年-1279年)の改訂時に、地婆訶羅と法蔵による『入法界品』の翻訳が含まれている。法蔵は地婆訶羅と他の翻訳プロジェクトでも共同作業を行った。

法蔵が地婆訶羅と共に翻訳したもう一つの経典は、『大乗密厳経』(Ghanavyūha Sūtraガナヴィユーハ・スートラサンスクリット)であった。

法蔵はまた、実叉難陀の翻訳作業(695年-699年)にも参加し、80巻本『華厳経』の翻訳と編集を行った。この新訳にも欠落部分があり、法蔵の翻訳によって補完された。

さらに後年(688年)、法蔵は提雲般若と共に『華厳経』の2つの章を翻訳した(これらは60巻本にも80巻本にも含まれていない)。これら2つの独立した『華厳経』翻訳は以下の通りである。

- 『大方廣佛華嚴經修慈分』

- 『大方廣佛華嚴經不思議佛境界分』

4.2. 独自著作

法蔵は数多くの仏教に関する著作を著しており、その代表作は『華厳経』の注釈書である『華厳経探玄記』(60巻)である。

法蔵のその他の主要な著作は以下の通りである。

- 『金獅子章』(金獅子章きんしししょう中国語): 華厳仏教の主要な教えを要約した論文。

- 『華厳五教章』(華嚴五教章けごんごきょうしょう中国語): 華厳の主要な判教体系を含む。別名『華厳一乗教分斉章』(華嚴一乘教分齊章けごんいちじょうきょうぶんざいしょう中国語、大正新脩大蔵経1866)。

- 『華厳経旨帰』(華嚴經旨歸けごんきょうしき中国語)

- 『華厳経文義綱目』(華嚴經文義綱目けごんきょうもんぎこうもく中国語)

- 『大乗起信論義記』(大乘起信論義記だいじょうきしんろんぎき中国語): 『大乗起信論』に関する最も重要な注釈書の一つ。

- 『梵網経疏』(梵網經疏ぼんもうきょうしょ中国語、大正新脩大蔵経40、1813): 『梵網経』の注釈書。

- 『楞伽経疏』(楞伽経疏りょうがきょうしょ中国語): 『楞伽経』の注釈書。法蔵は『楞伽経』を決定的な経典の一つと考えていた。

- 『十二門論宗致義記』(十二門論宗致義記じゅうにもんろんしゅうちぎき中国語): 龍樹の『十二門論』の注釈書。

- 『修華厳奥旨妄尽還源観』(修華嚴奧旨妄盡還源觀しゅけごんおうしもうじんげんげんかん中国語): 法蔵が晩年に華厳の教えを簡潔にまとめたもの。

- 『大乗密厳経疏』(大乘密嚴經疏だいじょうみつごんきょうしょ中国語、大正新脩大蔵経の補遺X368): 『大乗密厳経』の注釈書。

- 『大乗法界無差別論疏并序』(大乘法界無差別論疏并序だいじょうほうかいむさべつろんしょへいじょ中国語、大正新脩大蔵経1838): 徳慧の『大乗法界無差別論』の注釈書。

『華厳法界観門』(華嚴法界觀門けごんほうかいかんもん中国語)は伝統的に杜順(557年-640年)に帰せられてきたが、一部の学者は実際には法蔵の著作であると主張している。

5. 哲学と思想

法蔵の思想は、仏教の古典的な原理である縁起(pratītyasamutpādaプラティーティヤサムトパーダサンスクリット、すべての現象が他の現象に依存して生起するという原理)の独自の解釈に焦点を当てている。法蔵(および華厳宗全体)は、宇宙を相互に依存し、相互に浸透する無限の現象(法)からなる一つの全体的な網、すなわち一つの普遍的な法界として描いている。法蔵は、仏性(すべてのものの源泉と見なされる)や唯識(cittamatraチッタマートラサンスクリット、一種の観念論として解釈されることが多い)といった思想に影響を受けた大乗仏教の枠組みの中で、この仏教教義の形而上学的含意を引き出した。彼はこれを、道教や中国古典文学の影響も取り入れた、独自の中国語の散文で表現した。法蔵の著作のうち、『椽喩(椽喩てんゆ中国語)』と『金獅子章』は、華厳の基本的な教義を概説しており、華厳の最も有名な文献の一つである。

東アジア仏教において、法界(法界ほうかい中国語)は現実全体、すべてのものの総体、絶対的なものを指す。法蔵はこの思想を発展させ、様々な華厳の教えを宇宙全体の全体論的視点に統合した。アラン・フォックスはこれを華厳の「全体性の形而上学」と呼んでいる。法蔵の絶対的なものに関する理解の2つの主要な要素は、「法界縁起」(法界緣起ほうかいえんぎ中国語)と「性起」(性起しょうき中国語)である。法界縁起は、法蔵にとって、現象界全体の相互関連性と相互浸透を指し、性起は、現象が絶対的な本性、すなわち仏性、または「一心」からどのように生じるかを示す。

5.1. 縁起と相互浸透

法蔵の万物全体性理解の主要な要素は、『華厳経』のような大乗仏教の典拠に影響を受けた、縁起の仏教理論に対する独自の視点である。この華厳独自の縁起観は「法界縁起」と呼ばれる。魏道儒によれば、この理論は「無数の法(世界におけるすべての現象)が例外なく仏の智慧(『本性清浄心』、『一心』または『法界』)の表現である」と主張している。それらは「矛盾や対立なく、相互依存、相互浸透、平衡の状態に存在する」。

この縁起観の中心かつ独自の要素は、すべての現象(法)の「相互浸透」(相入そうにゅう中国語)と「円融」(圓融えんゆう中国語)である。これは、いかなる事物や現象(法)も全体の一部としてのみ存在するという全体論的な理論である。つまり、いかなる単一のものの存在も、他のすべてのものが互いに完全に融合し、互いに依存し、互いに決定し合う(相即そうそく中国語)という全体的なネットワークに依存している。ブライアン・W・ヴァン・ノーデンがこの理論を説明するように、「いかなる一つのものの同一性も他のものの同一性に依存しているため、『一は一切』であり、全体がその部分に同一性を依存しているため、『一切は一』である」。法蔵によれば、「一は多であり、多は一である」(一即多、多即一いちそくた、たそくいち中国語)。なぜなら、いかなる現象の存在と本性も、すべての現象の総体によって決定され、またそれによって決定されるからである。同様に、彼は「多の中に一があり、一の中に多がある」(一中多、多中一いちちゅうた、たちゅういち中国語)とも主張する。なぜなら、いかなる現象(法)も、すべての現象の総体の存在と本性を浸透させ、またそれによって浸透されるからである。

アラン・フォックスも同様に、相互浸透の教義を、すべての可能な特定の出来事が「衝突や妨げなく、同時に、常に重なり合い、共存する」という事実として説明している。したがって、この理論によれば、いかなる瞬間のいかなる対象の存在も、宇宙における関係性の全体的なネットワークの一部としての文脈の機能である。さらに、このため、すべての現象は非常に密接に結びついており、完全に調和した全体(宇宙全体、すなわち法界)において、いかなる障害もなく融合している。

法蔵が相互浸透と無障礙の深さを説明するために用いる一つの図式は、「十玄門」(十玄門じゅうげんもん中国語)である。アントニオ・S・クアによって概説された十玄門の基本的な考え方は以下の通りである。

「それは完全な調和のビジョンであり、如来蔵の形成物として理解される現象的存在のすべての形態とレベルが、完全に調和し(1)、浸透し(2)、互いを決定し(3)、大きさ(5)や時間的区別(8)に関係なく存在すると認識される。各現象的存在はインドラの網の各宝珠のようであり(4)、他のすべての現象的存在を浸透させ、決定すると同時に、それらによって浸透され、決定され(6)、現象界全体の中心として、またその要素の一つとして同時に現れる(7)。最も微細な現象的存在でさえ、宇宙全体を含み(5)、完全な無障礙の理想的な状態を例示している(10)。」

5.2. 理と事の関係

法蔵は、その有名な『金獅子章』(大正新脩大蔵経1881)において、華厳思想の主要な原理である究極の原理(理、理り中国語)と相対的な現象・出来事・事物(事、事じ中国語)の簡潔な説明を提供している。これを行うために、彼は金色の獅子の像を比喩として用いている。ヴァン・ノーデンによれば、「像の金は、統一された根底にある関係性のパターンを比喩しており、像が獅子として現れるのは、私たちが物事を独立した個体として錯覚する認識を比喩している。私たちは、究極的に存在する唯一のものが、瞬間的な出来事間の関係性のパターンであることを認識しなければならない。(実際には金しかなく、獅子はない。)しかし、私たちはまた、独立した永続的な個体が存在するかのように語り続けることが有用かつ適切であることも認めなければならない。(金は本当に獅子に見える。)」華厳仏教において、理、すなわち原理やパターンは、仏陀によって経験される究極の現実(二諦)である。ヴァン・ノーデンによれば、この原理は「無限で絶え間ない活動であり、それにはパターン化された一貫性がある」。

法蔵によれば、理は無限で絶え間ないが、現象(事)は無常で相対的かつ限定的である。この比喩は、究極の原理と無数の現象との関係を照らし出すことを意図している。無限の原理(または金)は常に空であり、永続的な本性(自性)を欠いているため、多くの相対的な形(獅子像を構成する様々な形のように)に変容することができる。

この比喩のもう一つの重要な要素は、究極の原理と相対的な現象が、ある意味で相互依存し、統一され、相互浸透している、すなわち不二であるということである。

5.3. 六相円融

『椽喩』は、部分と全体(およびそれらの相互浸透)、そして部分と部分の関係を理解するための六つの特徴、または六つの方法を提供する。それぞれの特徴は、部分と全体の関係の特定の種類を指す。この図式は、現象の性質に関する六つのメレオロジー的視点を提供する。法蔵はこれらの特徴を用いて、円融の教義と、全体性と多様性がその中でどのようにバランスを保つかをさらに説明している。これは「六相円融」(六相圓融ろくそうえんゆう中国語)と呼ばれる。

六つの特徴は以下の通りである。

- 総相**(總相そうそう中国語): 各法(椽のように)は「全体性」によって特徴づけられる。なぜなら、それは全体(建物のように)を形成するのに参加し、各法は全体を形成する上で不可欠だからである。

- 別相**(別相べっそう中国語): 法は「個別性」によって特徴づけられる(例えば、特定の椽)。それは、全体とは異なる数的に独立した個別のものである限りにおいてである。

- 同相**(同相どうそう中国語): 各法は、全体を衝突なく相互に形成するため、全体の他のすべての部分とある種の「同一性」によって特徴づけられる。

- 異相**(異相いそう中国語): 各法は異なる。なぜなら、単一の全体の一部でありながらも、それぞれが異なる機能と外見を持つからである。

- 成相**(成相じょうそう中国語): 各法は、互いを形成し、全体を形成する上で他の法と統合されており、各法は他の法と干渉しない。

- 壊相**(壞相えそう中国語): 各部分が全体を構成しながらも、その独自の活動を維持し、個性を保つという事実。

魏道儒によれば、法蔵の図式は、すべてのものが相互に対応し、相互浸透の状態にあり、すべての現象が完全に不二であることを示すことを意図している。法蔵はまた、「断滅論」(現象を非実在と見なすこと)と「常住論」(現象を無因で独立した永遠のものと見なすこと)という極端な見解について読者に警告している。これらはどちらも、仏陀が本来「中道」を受け入れる際に拒否した存在論的極端である。したがって、法蔵の図式は、存在論的な中道を提供しようとする試みでもある。

5.4. 性起と毘盧遮那仏

法蔵の『大乗起信論』に対する注釈書によれば、すべての現象(法)は単一の究極的な源泉、すなわち「本性」または「一心」から生じる。これは様々に真如、如来蔵、仏性、あるいは単に「本性」と表現される。この本性は、いかなる対象や意識的な主体よりも先行する、すべてのものの存在論的な源泉であり基盤である。すべての法が仏性から生じるというこの教義は「性起」と呼ばれており、この用語は『華厳経』第32章「宝王如来性起品」に由来する。

ハンマー(Imre Hamar)が指摘するように、法蔵にとって性起(utpatti-sambhavaウッパッティ・サンバヴァサンスクリット)とは「現象界における絶対的なものの現れ...これは衆生のために教師として世界に現れる如来の現れであり、衆生の中に現れる如来の智慧の現れである」。この清らかな本性は、衆生や宇宙のすべての現象(法)から分離しているわけではない。なぜなら、仏陀は衆生の必要性に応じてのみ世界に現れ、もし不純な現象がなければ世界に現れることはないからである。したがって、法蔵にとって、究極の本性はすべての相対的な現象と不二であり、それらすべてと相互に関連している。そのため、源泉は依然として自性(svabhavaスヴァバーヴァサンスクリット)を空じており、すべてのものから独立した本質的な本性ではなく、むしろすべての現象の全体に相互依存している。

法蔵は、性起は原因の観点と結果の観点という二つの視点から理解できると述べている。原因の観点から見ると、「本性」とは、すべての衆生に内在する仏性を指し、それは(衆生においては)煩悩によって覆われている。煩悩がすべて取り除かれたとき、仏性の現れが「性起」である。さらに、仏性論に基づいて、法蔵は本性と生起には原理、実践、結果(理行果りぎょうか中国語)の三種類があると述べている。ハンマーがこれらを説明するように、「原理の本性は、衆生が仏教を実践し始める前に、すべての衆生に内在する仏性である。実践の本性は、仏教を実践する衆生における仏性である。結果の本性は、悟りを得た修行者の仏性である」。

結果の観点から見ると、「本性」とは仏陀の境地を達成した際に実現される本性を指す。この場合、性起とは、無数の素晴らしい仏の資質と能力の機能を示す。

法蔵、そして華厳宗全体は、宇宙を最高の宇宙的仏陀である毘盧遮那仏(Vairocanaヴァイローチャナサンスクリット、その名は「遍く照らす者」を意味する)そのものの身体であると理解し、崇敬している。毘盧遮那仏の身体は無限であり、宇宙全体を包含している。毘盧遮那仏の光は宇宙のすべての現象に浸透し、その命は無限であり、宇宙のどこにも毘盧遮那仏の教えと顕現が存在しない場所はない。毘盧遮那仏は究極の原理(理)とも等しいとされ、そのため、フランシス・クックによれば、毘盧遮那仏は「現象的現実の根底にある実体」である。さらに、この究極の現実は不変でありながら、条件に応じて変化し、現象界のすべてを発する。したがって、それは不変であると同時に相互依存的(ゆえに空である)かつ動的である。毘盧遮那仏の不変性は超越的な側面であり、その条件付けられた本性は内在的な側面である。クックはこの遍在する宇宙的仏陀の視点を「汎仏教」と呼んでおり、それはすべてが仏陀であり、仏陀がすべてのものに遍在するという考え方である。

クックは、毘盧遮那仏が一神教の神ではなく、神の機能も持たないことを注意深く指摘している。なぜなら、彼は宇宙の創造主でもなく、世界を統治する審判者や父でもないからである。しかし、他の学者は華厳の視点を有神論と積極的に比較している。林威宇(Weiyu Lin)は、法蔵の毘盧遮那仏の概念が「遍在し、全能であり、宇宙そのものと同一である」と見なされることから、いくつかの形式の有神論に似た要素を含んでいると見ている。しかし、林はまた、法蔵の空と相互依存の形而上学が、毘盧遮那仏を一神教の神として実体化することを妨げていると主張している。

法蔵によれば、毘盧遮那仏は『華厳経』の著者である。この経典は毘盧遮那仏の十の身体すべてを通じて説かれている。「十の身体」は法蔵の主要な仏身論であり(三身説とは異なる)、以下の通りである。

- 衆生身(All-Beings Body)

- 国土身(Lands Body)

- 業報身(Karma Body)

- 声聞身(Śrāvakas Body)

- 縁覚身(Pratyekabuddha Body)

- 菩薩身(Bodhisattvas Body)

- 如来身(Tathāgatas Body)

- 智身(Jñānakāya Body)

- 法身(Dharmakāya Body)

- 虚空身(Space Body)

「十」という数字は、完全性と無限性を象徴する意味も持つ。法蔵によれば、十の身体は「三界」も包含しており、したがって、彼は十の身体を宇宙のすべての現象と同一視している。法蔵にとって、仏陀はすべての法に遍在し、含まれている。これにはすべての衆生だけでなく、すべての無生物も含まれる。

さらに、法蔵は「十の身体のいずれかの身体が取り上げられると、他の九つの身体もすべて含まれる」と述べている。林威宇によれば、「言い換えれば、各身体は同時に他のすべてを包含し、また、他のすべてに包含される。それらの関係は『相互浸透』(相入そうにゅう中国語)であり、『相互摂受』(相攝そうしょう中国語)である」。

5.5. 悟りへの道と時間

法蔵の悟りへの仏教の道の理解は、彼の相互融合と相互浸透の形而上学に裏打ちされている。法蔵によれば、「一つの徳が完成すれば、すべてが完成する」。さらに彼は、「最初に菩提心を発した時、完璧に悟りを開く」とも述べている。したがって、法蔵の実践モデルは、菩提心が生じた瞬間に完全な悟りがその中に存在するという、不二の頓悟である。いかなる現象も宇宙全体を含み、相互浸透しているため、仏教の道のいかなる要素も、その結果(仏陀の境地)さえも、道全体を含んでいる。

法蔵にとって、これは時間的に遠い出来事(例えば、衆生の現在の修行と、何劫も先の最終的な仏陀の境地)についても当てはまる。なぜなら、法蔵にとって時間は空であり、すべての瞬間(過去、現在、未来)は互いに相互浸透しているからである。時間のいかなる区切りも他のすべてと相互に関連し、他のすべての瞬間に依存している。したがって、法蔵は次のように述べている。

「一瞬には本質がないため、永遠を浸透し、長い劫には本質がないため、単一の瞬間に完全に含まれる...したがって、一念の間に、過去、現在、未来の三世のすべての要素が完全に現れる。」

これは、結果が始まりに依存するだけでなく、始まりも結果に依存することを意味する。したがって、仏陀の境地が悟りを目指す最初の念(菩提心)と最初の信仰の獲得に依存する一方で、修行の初期段階もまた未来の仏陀の境地にも依存する。法蔵は、線形的な因果関係を否定し、ある種の逆因果律を支持しているようである。法蔵が述べるように、「始まりと終わりは相互浸透する。各段階において、人は菩薩であり、仏陀でもある」。

さらに、空と相互浸透のため、菩薩の道のすべての段階は互いを包含している。法蔵の仏陀の境地への道の理解は、『華厳経』の52段階(十地)のモデルに基づいている。52段階は、十信から始まり、十住、十行、十回向、十地、等覚、そして妙覚へと続く。しかし、法蔵はこのプロセスを線形的なものとは理解していない。なぜなら、これらの各段階と実践はすべて互いに、そして仏陀の境地自体と相互浸透しているからである(建物全体への依存によってのみ椽が椽であるという例のように)。法蔵が言うように、「一つの段階が獲得されれば、すべての段階が獲得される」。法蔵はこれを「優れた進歩」と呼び、それは「信仰の完成」に達した瞬間に「すべての段階と仏陀の境地の獲得」を伴う。

ハンマー(Imre Hamar)によれば、法蔵は「信仰の段階での悟り」(信滿成佛しんまんじょうぶつ中国語)が「一乗の別教の独自の教義である」と最初に主張した。法蔵によれば、「すべての実践は堅固な信仰から生まれる」。したがって、法蔵にとって、道の初期段階(信仰と菩提心を発した後)において、菩薩はすでに他のすべての段階の無限の功徳にアクセスできる(すべての段階が互いに相互浸透しているため)。したがって、法蔵にとって、菩提心の最初の生起は、将来仏陀になることが確実であると知る不退転の段階でもある。

しかし、これは菩薩の段階における段階的な実践が不要であるという意味ではない。実際、法蔵は、菩薩は信仰の初期段階に達した後も、残りの菩薩の段階を越えなければならないと述べている。これは、すべての段階が完全に相互浸透しながらもその個別性を保持しているためであり、仏性は菩薩の段階での修行によって養われる必要があるためである。

6. 影響と遺産

法蔵の最も大きな影響は、彼の弟子である義湘(625年-702年)に及んだ。義湘は法蔵の年長の弟子であり、後に朝鮮半島に戻って華厳宗(화엄종ファオム韓国語)を確立した。彼らが生涯にわたる友情を育み、頻繁に書簡でやり取りしていたことはよく記録されている。法蔵はまた、彼の朝鮮半島の弟子の一人である審祥(심상シムサン韓国語、審祥しんじょう日本語)にも影響を与えた。審祥は華厳を日本に伝え、日本の華厳宗の開祖として知られる良弁(689年-773年)の師であった。

中国における華厳仏教の普及という点では、法蔵の最大の貢献の一つは、『華厳経』の翻訳作業であった。この中で、彼は様々なインドや中国の師と協力した。彼はまた、この経典に対する重要な注釈書も著した。『華厳経』の教えは、数多くの講義を通じて、また則天武后や他の皇室のメンバーとの密接な関係を通じて広められた。これは最終的に、長安周辺だけでなく、呉や越の地域にも華厳仏教寺院がさらに建立されることにつながった。

法蔵はまた、仏教経典の印刷に用いられた木版印刷技術の改良と普及に大きく貢献したとされている。実際、現存する最古の木版印刷された文献は、法蔵が704年に翻訳した陀羅尼経の写本であった。この写本は朝鮮半島の仏国寺で発見された。

7. 死

法蔵は712年12月16日(享年69歳)に大薦福寺で死去し、唐の睿宗から手厚い追悼の寄進を受けた。法蔵は華厳寺の南、神禾原に埋葬された。

8. 評価

法蔵は、中国華厳宗の第三祖として、その哲学と思想を実質的に大成した人物と評価されている。彼の著作、特に『華厳経探玄記』や『金獅子章』は、華厳教学の体系化と普及に不可欠な役割を果たした。彼の法界縁起、相互浸透、六相円融、性起、そして毘盧遮那仏に関する深遠な思想は、後世の中国、朝鮮半島、日本の仏教に計り知れない影響を与えた。特に、彼の弟子である義湘を通じて朝鮮半島を華厳宗が確立され、審祥を通じて日本の華厳宗が伝播したことは、東アジア仏教史における彼の遺産の広がりを示している。また、木版印刷技術の進展への貢献は、仏教文献の普及を加速させ、文化史的な意義も大きい。彼は華厳宗の「高祖」とも称され、その学問的、宗教的貢献は高く評価されている。