1. 概要

イエス・キリストの十二使徒の一人であるシモンは、「熱心党のシモン」または「カナンのシモン」として知られている。新約聖書における言及は限られているものの、彼はその生涯と思想において特異な位置を占める。使徒となる前はローマ帝国の支配に抵抗する熱心党の一員であったとされ、暴力的な手段によるユダヤ人の解放を信じていた。しかし、イエスの教えと奇跡に触れることで、彼の思想は平和的なものへと劇的に転換し、イエスの弟子となった。この転換は、異なる思想を持つ人々(例えば、ローマに協力した徴税人マタイ)をも受け入れたイエスの普遍的なメッセージを象徴している。

シモンの後半生については、聖書にはほとんど記述がなく、主に後世の伝承や外典に依拠している。彼はエジプト、ペルシア、ブリテン島など広範な地域で宣教活動を行ったとされ、様々な場所で殉教したという説が伝えられている。キリスト教の各教派において聖人として崇敬されており、美術作品では鋸を携えた姿で描かれることが多い。また、イスラームにおいてもイエスの弟子の一人として言及され、その宣教活動が語られている。シモンの生涯は、社会正義、平和、そして民族解放といった普遍的なテーマと結びつき、後世に多層的な意味を持つ遺産を残している。

2. 人物と名称

イエスの十二使徒の一人であるシモンは、他の同名の人物と区別するために、新約聖書において特定の称号を付与されている。彼は『ルカによる福音書』と『使徒言行録』では「熱心党のシモン」(Σίμων ὁ Ζηλωτής現代ギリシア語、Simon the Zealot英語)と呼ばれ、また『マタイによる福音書』と『マルコによる福音書』では「カナンのシモン」(Σίμων ὁ Κανανίτης古代ギリシア語、Simon the Canaanite英語またはSimon the Canaanean英語)と記されている。

この「シモン」という名は、使徒ペトロの本名も「シモン」であるため、混同を避けるために称号が用いられた。また、イエスの兄弟の一人にも「シモン」という名があり、後世の伝承ではこの「イエスの兄弟シモン」と「熱心党のシモン」が同一人物であるとする見解も存在するが、カトリック教会では両者を同一人物と見なす伝統がある。しかし、新約聖書自体では、イエスの兄弟シモンと熱心党のシモンは明確に区別されており、直接的な同一視はされていない。

3. 聖書における記述

シモンの名前は、共観福音書(『マタイによる福音書』、『マルコによる福音書』、『ルカによる福音書』)と『使徒言行録』に登場する十二使徒のリストに毎回記されているが、それ以上の詳細な情報はほとんど提供されていない。

例えば、『ルカによる福音書』6章14-16節には、以下のように記載されている。

「シモン(彼にはペトロという名も与えられた)、その兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、フィリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルファイの子ヤコブ、そして熱心党と呼ばれるシモン、ヤコブの子ユダ、そして裏切り者となったイスカリオテのユダ。」

同様に、『使徒言行録』1章13節にも、エルサレムの階上の間に集まった使徒たちのリストに「熱心党のシモン」の名が見える。

これらの記述は、シモンがイエスの十二使徒の一員であったことを確認するものの、彼の個人的な言動や具体的な役割については一切触れていない。そのため、聖書だけでは彼の人物像を詳細に知ることはできない。

4. 「熱心党員」および「カナンの人」という称号の解釈

シモンに与えられた「熱心党員」(ζηλωτής現代ギリシア語)や「カナンの人」(καναναιος現代ギリシア語)といった称号は、その語源的・歴史的意味に関して学術界で様々な解釈がなされている。

「熱心党員」(Zealot英語)という言葉は、『ルカによる福音書』と『使徒言行録』でシモンに適用されている。この語はヘブライ語のqanai(קנאיヘブライ語)に由来し、「熱心な者」を意味する。一般的には、ローマ帝国の支配に抵抗し、ユダヤの独立を武力で達成しようとした政治的・宗教的集団である熱心党のメンバーを指すと解釈されることが多い。

一方、『マタイによる福音書』と『マルコによる福音書』では、「カナンの人」(Kananites英語またはKananaios英語)という称号が用いられている。この語もまた、ヘブライ語のqanaiに由来すると考えられており、多くの学者は「熱心な者」という意味で「熱心党員」と同義であると見なしている。しかし、ヒエロニムスやベーダ・ヴェネラビリスなどの一部の学者たちは、「カナンの人」をガリラヤのカナという町出身であることを示す地理的な呼称と解釈した。もしこの解釈が正しい場合、彼の称号は「カナの出身者」を意味することになる。

学術的な議論では、ロバート・アイゼンマンは、同時代のタルムードにおける熱心党への言及が「kanna'im」(復讐する神殿の祭司)を指すと主張している。アイゼンマンは、初期の使徒集団における熱心党の要素が、異邦人へのパウロ的キリスト教を支持するために隠蔽されたと結論付けているが、この見解は議論の余地がある。ジョン・P・マイヤーは、「熱心党員」という言葉が誤訳であり、福音書の文脈では単に「熱心な」または「宗教的に熱心な」(この場合はモーセの律法を守ることに熱心な)という意味であると主張している。マイヤーは、熱心党運動が福音書の出来事から30年から40年後にしか存在しなかったと論じている。しかし、S・G・F・ブランドンやマルティン・ヘンゲルといった他の学者は、この見解を支持していない。

5. 初期の生涯と思想的背景

使徒となる前のシモンは、その称号が示す通り、ローマ帝国の支配に対するユダヤ人の抵抗運動、特に熱心党の一員であったとされている。熱心党は、マカバイ家の後継者を自称し、武力によるユダヤの解放を強く主張していた。彼らはローマ人やローマに協力する同胞のユダヤ人に対して、略奪や殺害といったテロ行為も辞さない過激な行動をとっていた。また、熱心党は、メシアが地上に降臨し、軍を率いてローマ帝国を打ち破り、祖国を解放すると固く信じていた。このため、彼らは質素な身なりのイエスを、自分たちが待ち望むメシアとは認めなかった。

しかし、シモンはイエスの説教や奇跡に触れる中で、大きな思想的変化を経験した。彼は熱心党を脱退し、イエスの弟子となったのである。この転換は、暴力的な抵抗から平和的な教えへの劇的な移行を示している。イエスは、従順な者だけでなく、多様な背景を持つ人々を弟子として受け入れた。例えば、ローマ帝国の徴税人であったマタイと、ローマ帝国に反抗する熱心党員であったシモンを共に弟子としたことは、イエスが対立する思想間の調停と和解を意図していたことを示唆している。シモンの思想的変革は、イエスの教えが持つ和解と平和への力、そして異なる立場の人々を結びつける普遍的なメッセージを体現していると言えるだろう。

6. 使徒としての活動と伝承

新約聖書にはシモンの使徒としての具体的な活動に関する記述はほとんどないが、後世の外典や伝承によって彼の宣教の足跡や殉教に関する様々な説が語り継がれている。

最も広く流布している伝承では、シモンは他の十二使徒の一人であるユダ・タダイと行動を共にすることが多い。ヤコブス・デ・ヴォラギネが編纂した13世紀の聖人伝集『黄金伝説』によると、シモンは「カナンの人」シモンとユダ・タダイが、アルファイとマリア・クレオファスの子で、小ヤコブの兄弟であったとされている。

伝承によれば、シモンはまずエジプトで宣教活動を行い、その後、ユダ・タダイと共にペルシアやアルメニア、あるいは現在のレバノンのベイルートで伝道したとされる。紀元65年頃、彼らはペルシアで殉教したと伝えられている。彼らがイエスについて説教し、現地の偶像を破壊したことで、興奮した異教徒たちに捕らえられ、殺害されたという。シモンは柱に逆さまに吊るされ、股間から頭まで鋸で体を二つに切断されるという残忍な方法で殉教したと伝えられている。

他にも、以下のような様々な伝承が存在する。

- ジョージア・アブハジア**:東方教会の伝承では、シモンは宣教のためにジョージアを訪れ、アブハジアで亡くなり、黒海沿岸の未特定地域であるニクプシアに埋葬されたとされる。後に彼の遺体は現在のアブハジアにあるアナコピアに移された。

- サマリア**:エチオピア正教会の伝承では、シモンはサマリアで十字架にかけられたと主張されている。

- ペルシア**:ユストゥス・リプシウスは、彼がペルシアのスアニールで鋸で二つに切断されたと記している。また、モセス・ホレナツィは、コーカサス・イベリア王国のウェリオスフォラで殉教したと記している。

- エデッサ**:別の伝承では、シモンはエデッサで安らかに死を迎えたとも伝えられている。

- ローマ属州ブリタンニア**:シモンがブリテン島を訪れたという伝承もある。この説によれば、彼は紀元44年にローマによるブリタンニア征服の最中に初めてブリテン島に到着し、紀元60年にはブーディカの反乱の最中に二度目の宣教活動を行ったとされる。そして紀元61年5月10日、リンカンシャーの現在のケイスターでローマ人のカトゥス・デキアヌスによって十字架にかけられ殉教したという。コンスタンティノープル総主教ニケフォロス1世は、シモンが「エジプト、アフリカ、マウレタニア、リビア全土を旅し、福音を宣べ伝えた。そして同じ教えを西の海とブリタンニアと呼ばれる島々にも伝えた」と記している。

また、「熱心党員」という称号から、彼が第一次ユダヤ・ローマ戦争(紀元66年-73年)に関与したとする伝承も存在する。

7. 同一人物説に関する議論

シモンは、新約聖書や初期キリスト教の歴史において、他の同名の人物との同一性や関連性について様々な議論が存在する。

最も注目されるのは、イエスの兄弟の一人として『マルコによる福音書』6章3節に記されている「シモン」との関係である。

「この人は大工ではないか。マリアの息子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか。姉妹たちも皆、我々と一緒にここにいるではないか。」

『カトリック百科事典』では、熱心党のシモンがこの「イエスの兄弟シモン」や、紀元62年から107年までエルサレムの第二代司教を務めたエルサレムのシメオンと同一人物である可能性を示唆している。この説によれば、彼はイエスのいとこ、あるいは聖ヨセフの先妻の子であったとされる。

また、2世紀の外典である『使徒たちの書簡』(Epistula Apostolorum)では、グノーシス主義への反論として書かれたこの書簡において、手紙の書き手とされる使徒たちの中に「ユダ・ゼローテス」(Judas Zelotes)としてシモンが挙げられている。さらに、『マタイによる福音書』のいくつかの古ラテン語訳では、マタイ10章3節のタダイ(またはレバイオス)の代わりに「熱心党のユダ」と記されている。これにより、彼が『ヨハネによる福音書』14章22節で言及される「イスカリオテでないユダ」と同一人物である可能性が示唆されることもある。さらに、ユダが使徒トマスと同一人物であるという説もあるため、「熱心党のシモン」とトマスの同一視も考えられる。

しかし、バーバラ・ティアリングが「熱心党のシモン」をシモン・マグスと同一視した見解は、学術的にはほとんど受け入れられていない。新約聖書自体は、シモンについてこれらの可能性のある別名を除けば、それ以上の情報を記録していない。

8. 聖人としての位置づけ

シモンは、他の使徒たちと同様に、カトリック教会(東方典礼カトリック教会を含む)、正教会、東方諸教会、ルーテル教会、そして聖公会の各教派において聖人として崇敬されている。

西方教会では、通常、ユダ・タダイと共に10月28日を祝日としている。これは、彼らが共に宣教活動を行い、共に殉教したという伝承に基づいている。イングランド国教会では、ユダと共に10月28日に祝祭日として記念されている。一方、コプト正教会では5月10日がシモンの祝日とされている。

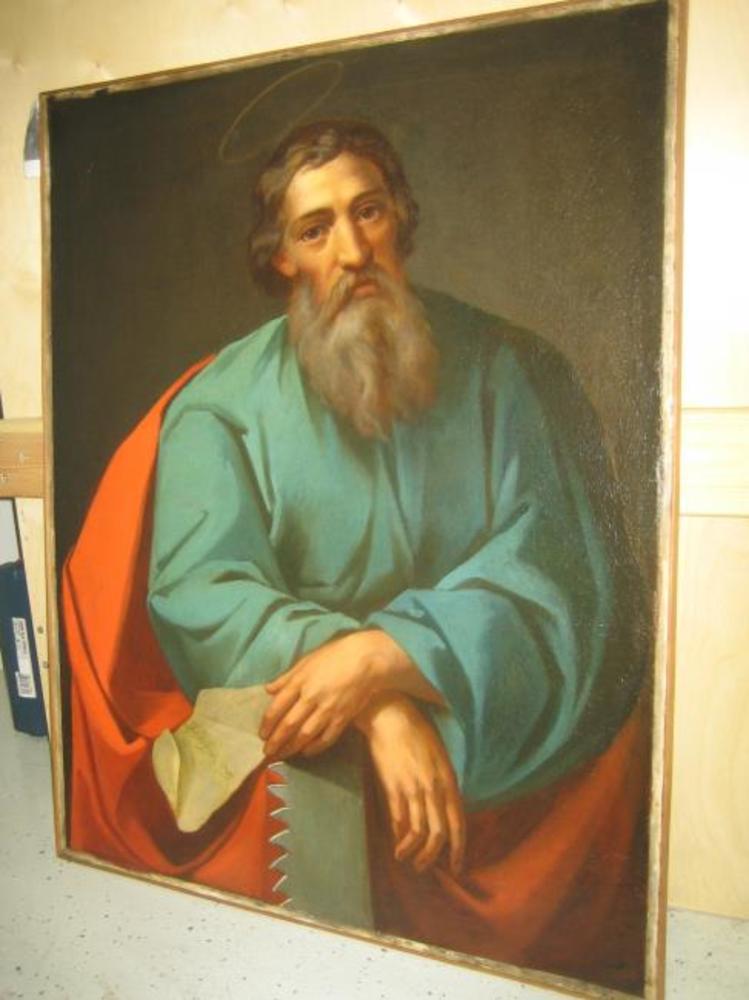

9. キリスト教美術における描写

キリスト教美術において、シモンは特定の象徴物と共に描かれることで識別される。彼の最も一般的な象徴は「鋸」である。これは、彼が伝承によれば鋸で二つに切断されて殉教したとされることに由来する。

鋸の他にも、シモンに関連する象徴物としては、船、十字架と鋸、魚または二匹の魚、槍、櫂などが挙げられる。これらの象徴は、彼の宣教活動や殉教の形態を示唆している。また、彼は皮なめし職人や木挽き職人の守護聖人とされている。

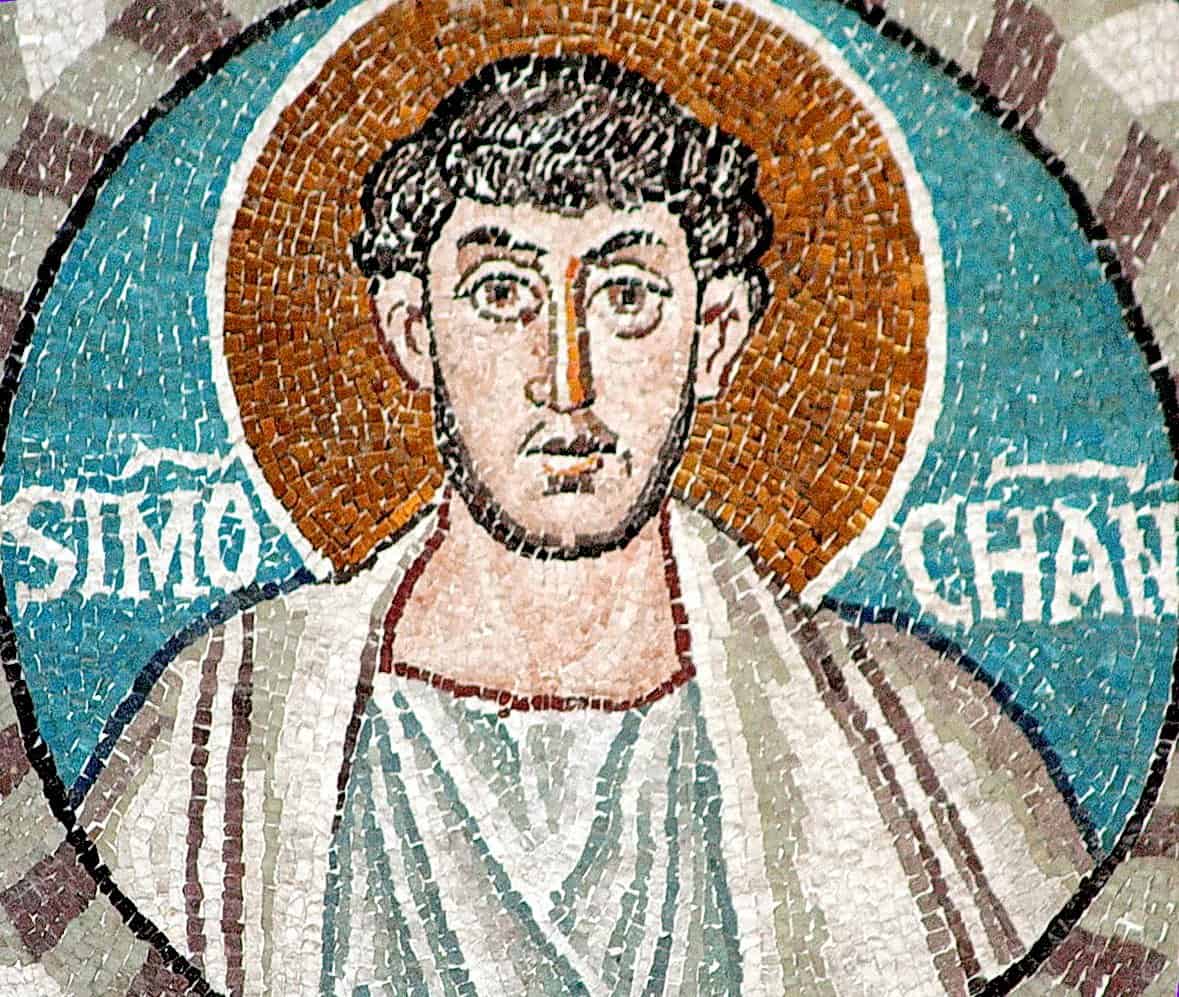

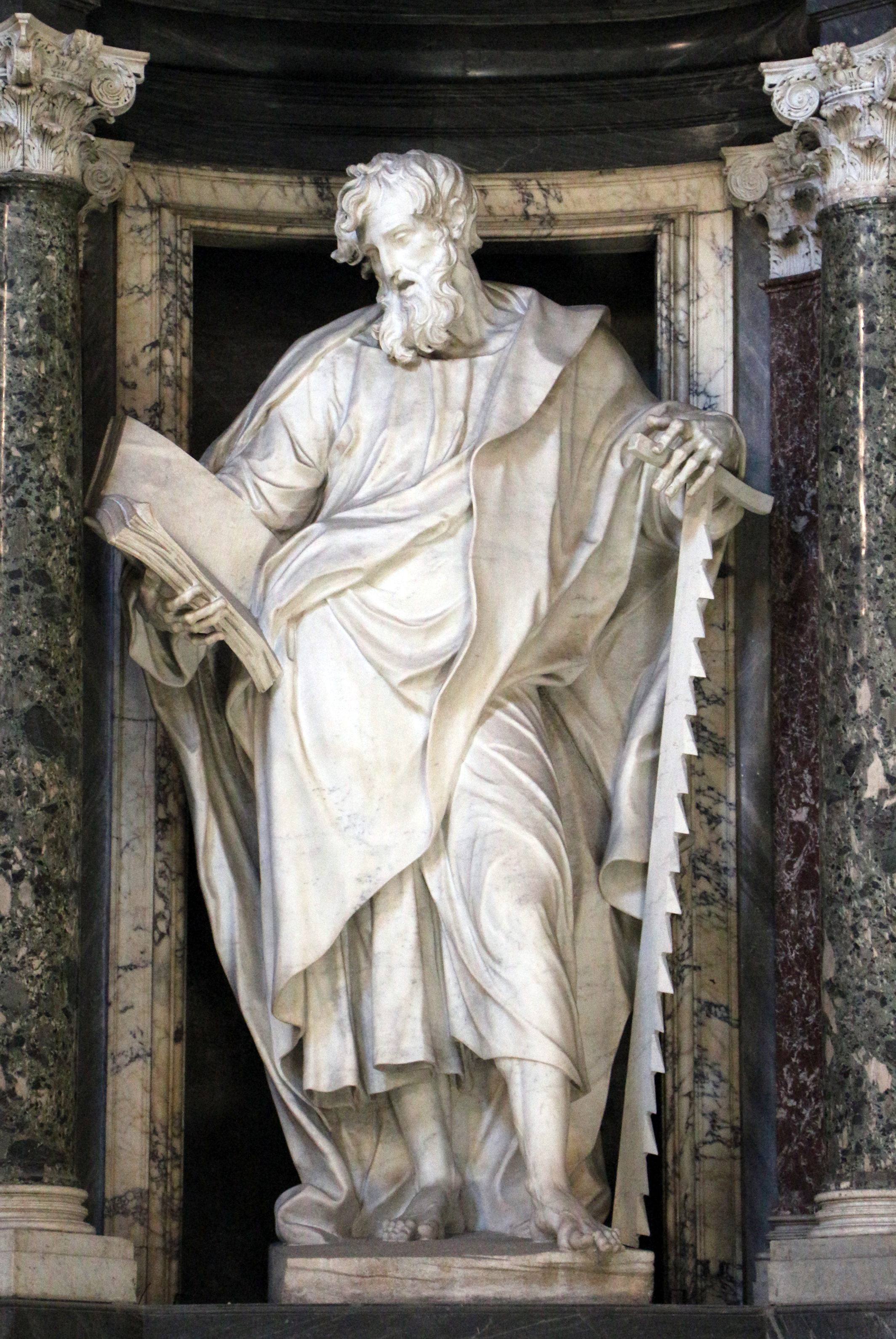

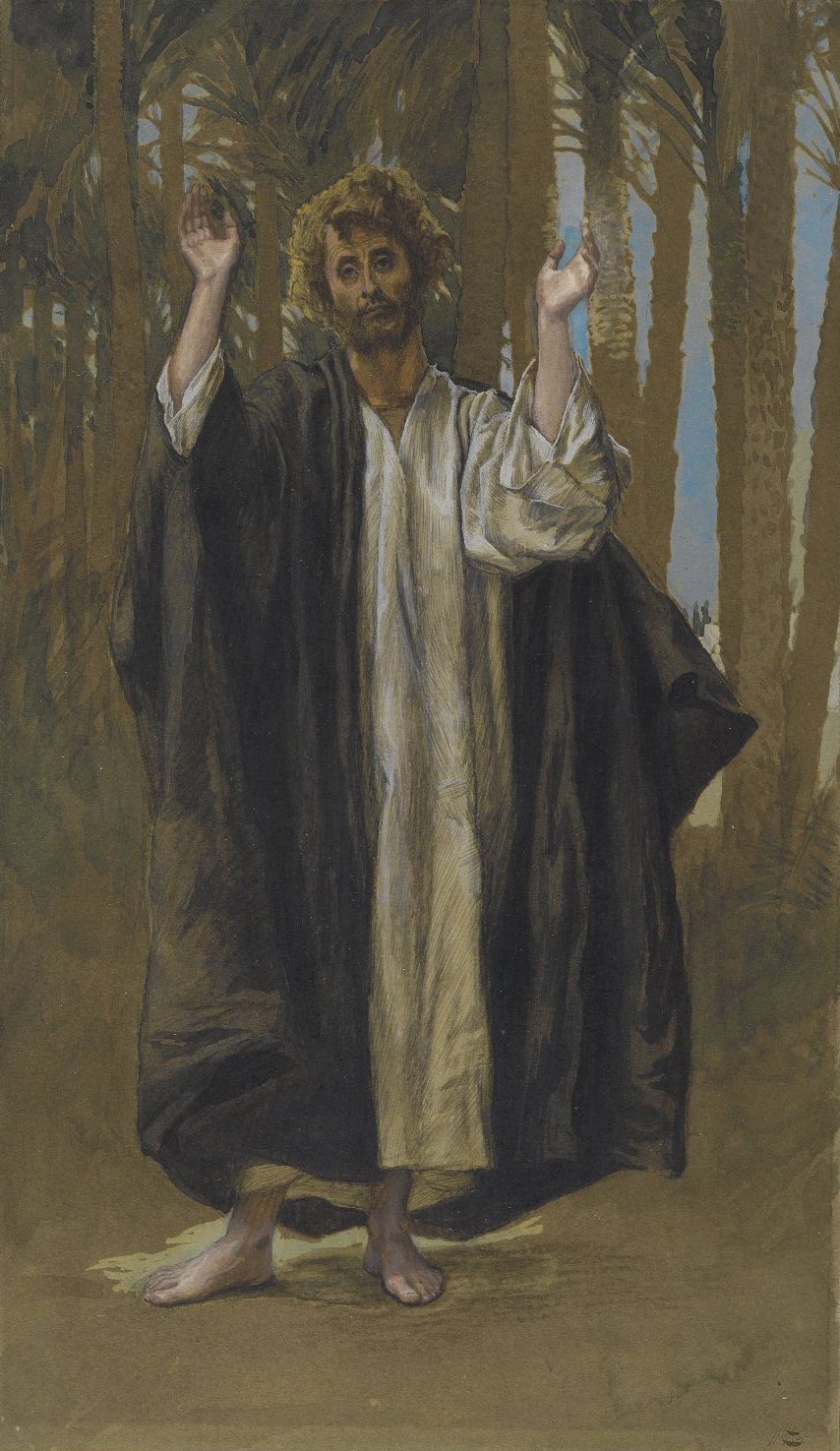

キリスト教美術作品におけるシモンの描写は多岐にわたる。

- サン・ヴィターレ聖堂のモザイク画(6世紀):使徒シモンの姿が描かれている。

- クラウス・ベルク作『鋸を持つ熱心党のシモン』(15世紀後半):鋸を携えたシモンが描かれている。

- カラヴァッジオ作『使徒シモン』(17世紀):彼の人物像が表現されている。

- フランチェスコ・モラッティ作『聖シモン像』(1708-1709年):サン・ジョバンニ・イン・ラテラノ大聖堂に所蔵されている。

- ライヒェスターンの福音派教会のフレスコ画(16世紀):熱心党のシモンが描かれている。

- ヘルシンキ大聖堂の屋根にあるヘルマン・シーヴェルバイン作『熱心党のシモン像』。

- ゲオルク・グゼル作『使徒熱心党のシモン』。

- ジェームズ・ティソ作『聖シモン』(ブルックリン美術館所蔵)。

これらの作品は、シモンの信仰と殉教の物語を視覚的に伝え、キリスト教徒に彼の生涯を想起させる役割を果たしている。

10. イスラームにおける言及

イスラームの聖典解釈やクルアーンの注釈書において、シモンはイエス・キリストの弟子(使徒)の一人として言及されている。イスラームの伝承によれば、シモンは北アフリカのベルベル人に神の信仰を説くために派遣されたとされる。

イスラームの文献では、イエスの弟子たちの名前が挙げられる際にシモンの名が含まれることがあり、これは彼が初期のキリスト教共同体において重要な役割を担っていたことを示唆している。彼の宣教活動に関する具体的な記述は限られているものの、イスラームにおいてもイエスの教えを広めた人物として認識されている。

11. 歴史的評価と遺産

熱心党のシモンの生涯は、その思想的背景と活動、そして後世に与えた影響において多層的な意味を持つ。彼は、ローマ帝国の支配に対するユダヤ人の抵抗運動、特に熱心党という政治的・宗教的集団の一員であったという特異な経歴を持つ。熱心党は、武力による民族解放を目指し、時には過激な手段も辞さなかった。この背景を持つシモンが、イエスの平和的な教えに感化され、その弟子となったことは、彼の生涯における最も重要な転換点である。

この思想的転換は、単なる個人の改宗にとどまらず、イエスのメッセージが持つ普遍性と和解の力を象徴している。イエスは、ローマに協力した徴税人マタイと、ローマに抵抗した熱心党員シモンという、全く異なる政治的立場にあった二人を共に弟子として受け入れた。これは、対立するイデオロギー間の溝を埋め、和解と共存を促すというイエスの教えの核心を示すものである。シモンの存在は、初期キリスト教が多様な背景を持つ人々を包摂し、平和と共生の価値を追求したことを物語っている。

後世において、シモンの生涯は、社会正義、平和、そして民族解放運動といったテーマと関連付けられて議論されてきた。彼の初期の熱心党員としての活動は、抑圧からの解放を求める闘争の象徴と見なされることがある一方で、イエスに従うことで暴力から平和へと転じた彼の姿は、より高次の精神的解放と和解の模範として評価される。シモンの遺産は、信仰が個人の内面だけでなく、社会や歴史の大きな流れにも影響を与えうることを示唆している。