1. 生涯

趙岐は乱世の中、清廉な態度を貫き、数々の困難に直面しながらも官僚として、また学者としてその生涯を全うした。

1.1. 若年期と思想

趙岐の少年時代から青年期にかけての背景、性格、および形成された思想について詳述する。

1.1.1. 出生と家族、教育

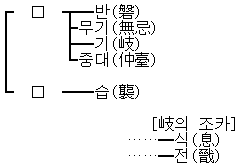

趙岐は紀元1世紀末から2世紀初頭の間、108年頃に生まれたとされる。出身は京兆尹長陵県の人である。本名は趙嘉(ちょう か)といい、元の字は臺卿(たいけい)であった。この字は彼が「御史台で生まれたことに因む」と伝えられている。

彼は馬融の叔父である馬敦の娘である馬宗姜(ば そうきょう)と結婚し、馬融の縁戚関係となった。

1.1.2. 若き日の人柄と信条

趙岐は若い頃から経書に詳しく、才能と技芸に秀でていた。彼の性格は潔癖で、特に馬融が外戚の地位にあったことを軽蔑し、面会を避けようとするほどであった。その清廉で剛直な性格ゆえに人々に憎まれ、30歳の時には7年間にも及ぶ大病を患うという苦難を経験した。しかし、この病から回復し、その後の生涯を歩むことになる。

1.2. 官職と試練

趙岐が官僚として歩んだ道のり、その中で直面した様々な困難や葛藤を年表形式で記述する。

1.2.1. 初期任官と政策

永興2年(154年)、趙岐は朝廷に召し出され、司空掾(しこうえん)に就任した。この時期、彼は地方官が父母の喪に服すために任地を離れることを許可するよう奏上し、これが認められた。その後、大将軍の梁冀の配下に入り諫言を行ったが、梁冀はこれを聞き入れなかったという。

後に趙岐は皮氏県県令に転任した。この時、河東郡太守の劉佑が郡を去った後、後任として宦官左官の兄である左昇が赴任することになった。趙岐は宦官の縁者の下に仕えることを恥辱と感じ、その日に河東郡を去って長安へ戻った。その後、京兆尹の延篤が趙岐を功曹(こうそう)に任じた。

1.2.2. 権力者との対立と亡命

かつて中常侍の唐衡の兄である唐玹が不正な方法で京兆尹虎牙都尉に任命されていた件を、趙岐とその族兄である趙襲が批判する文を記した。このため、唐玹は二人を深く憎んでいた。

延熹元年(158年)、その唐玹が京兆尹に就任すると、趙岐は迫害を恐れ、甥の趙典と共に京兆を逃れた。唐玹はこれに対し、趙岐の家族を捕らえ、重い法を適用して皆殺しにした。

趙岐は名を偽り、各地を転々としながら逃亡生活を送り、最終的には北海国の市場で餅売りとして身を隠した。この時、安丘県出身の孫嵩が趙岐の非凡な才を見抜き、数年間にわたり匿い保護した。この隠遁生活は、当時の宦官勢力の腐敗に対する趙岐の強い抵抗の現れであり、彼がいかに剛直な人物であったかを示している。

1.2.3. 復職と晩年の活動

唐衡や唐玹ら唐氏一族が滅亡した後、趙岐は再び表舞台に姿を現し、朝廷に召し出された。彼は并州刺史にまで昇進したが、党錮の禁によって再び失脚した。

黄巾の乱以降、後漢王朝が乱れる中で、趙岐は再び要職に用いられるようになる。大将軍何進の推薦により敦煌太守に就任するが、任地へ赴く途中で賊に襲われ、かろうじて長安に逃げ帰った。

董卓が献帝を長安へ遷都させた際、趙岐はその太僕に就任した。興平元年(194年)、献帝が洛陽への帰還を決定すると、趙岐は荊州へ赴き、劉表に対し董卓によって破壊された洛陽の修復を依頼した。

趙岐はそのまま荊州に留まり、かつて自身を匿ってくれた恩人である孫嵩が劉表のもとに身を寄せていたため、彼を青州刺史に推薦した。その後、趙岐は太常に就任し、要職を歴任した。

2. 学術活動と著作

趙岐は官僚としての実績だけでなく、その学術的な功績でも後世に大きな影響を与えた。

2.1. 孟子章句

趙岐の代表作は、儒学の経典である『孟子』の注釈書である『孟子章句』(もうししょうく)である。この著作は『十三経注疏』にも含まれており、後世の朱子による新注(朱子新注)に対して「古注」として位置づけられる。当時の『孟子』に対する主要な注釈書の中で現存する数少ないものの一つであり、その学術的価値は非常に高いと評価されている。

2.2. その他の著作

趙岐は『三輔決録』(さんぽけつろく)を著した。これは三輔地域(現在の陝西省中部に位置する古代の地域)の人物の略伝を集めた書物である。後に西晋の摯虞(し ぐ)が注釈を著したが、原本は現存しない。しかし、逸文が輯逸書(集められた散逸資料)として残されており、その序文は『後漢書』の注釈に引用されている。

3. 人物像と家族関係

趙岐は公的な顔の裏で、複雑な家族関係や特別な友情を持っていた。

3.1. 家族と交友関係

甥に趙典がいたことが知られている。

また、孫嵩は趙岐が迫害を受け隠遁生活を送っていた際に彼を数年間匿い、その命を救った恩人である。後に趙岐はその恩に報い、孫嵩を青州刺史に推薦するなど、彼との特別な友情は生涯にわたって続いた。

4. 死去

趙岐は建安6年(201年)に死去した。享年90余歳であったと伝えられている。

5. 評価と後世への影響

趙岐は清廉な官僚、そして傑出した学者として後世に記憶されている。

5.1. 歴史的評価

趙岐は権力に屈しない清廉な官僚としての姿勢を貫き、宦官勢力との対立も辞さない剛直さを持っていた。その生涯を通じて幾度となく困難に直面しながらも、常に正義を追求する姿勢は高く評価される。また、学術面においては『孟子章句』の著述が後世の儒学に多大な影響を与えた。

5.2. 経学への影響

特に彼の『孟子』注釈は、その後の経学研究において重要な位置を占め、「古注」として朱子学の新注と対比される形で参照され続けた。現存する数少ない『孟子』注釈書の一つとして、その学問上の地位は揺るぎないものとなっている。彼の注釈は、『孟子』の理解において不可欠な古典として、後世の学者たちに多大な影響を与えた。

6. 大衆文化における趙岐

大衆文化において趙岐はどのような形で登場しているかを記述する。

6.1. 三国志演義

羅貫中の歴史小説『三国志演義』の第7回に登場している。作中では、董卓が袁紹と公孫瓚の争いを和解させるために送った使者の一人として描かれている。史実においても、『後漢書』に馬日磾(ば じつてい)と共に袁紹と公孫瓚のもとへ使者として派遣されたことが記載されており、『三国志演義』の描写には歴史的な根拠がある。

7. 関連項目

- 後漢

- 宦官

- 党錮の禁

- 黄巾の乱

- 董卓

- 献帝

- 孟子

- 経学

- 儒学

- 三国志演義

- 三国志

- 中国の歴史上の人物一覧