1. 生涯

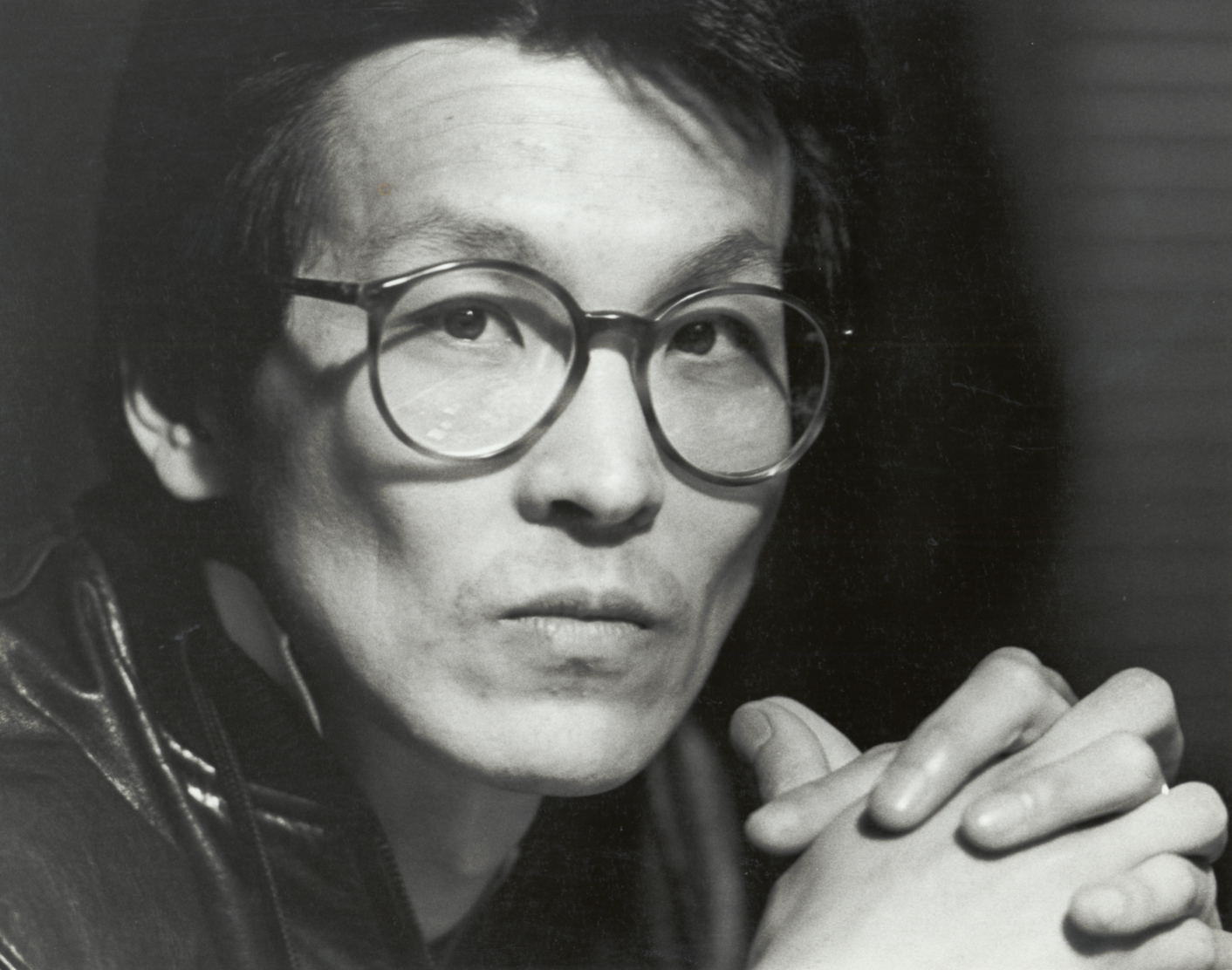

ウェイン・ワンは、自身の文化的背景と教育、そして映画界への道を歩むことになった経緯を通じて、独自の視点と物語表現を培ってきた。

1.1. 幼少期と教育

ワンは1949年1月12日に香港で生まれた。彼の名前は、父親のお気に入りの映画スターであったジョン・ウェインにちなんで名付けられた。幼少期は、アイルランド系のイエズス会宣教師が運営する学校で基礎教育を受けた。17歳の時、彼は両親の意向により米国へ留学し、医学部進学の準備を始めた。しかし、新たな経験によって「完全に目が開かれた」と感じたワンは、すぐに医学の道を断念し、芸術へと転向した。彼はオークランドのカリフォルニア芸術大学(旧カリフォルニア芸術工芸大学)で映画とテレビを学んだ。

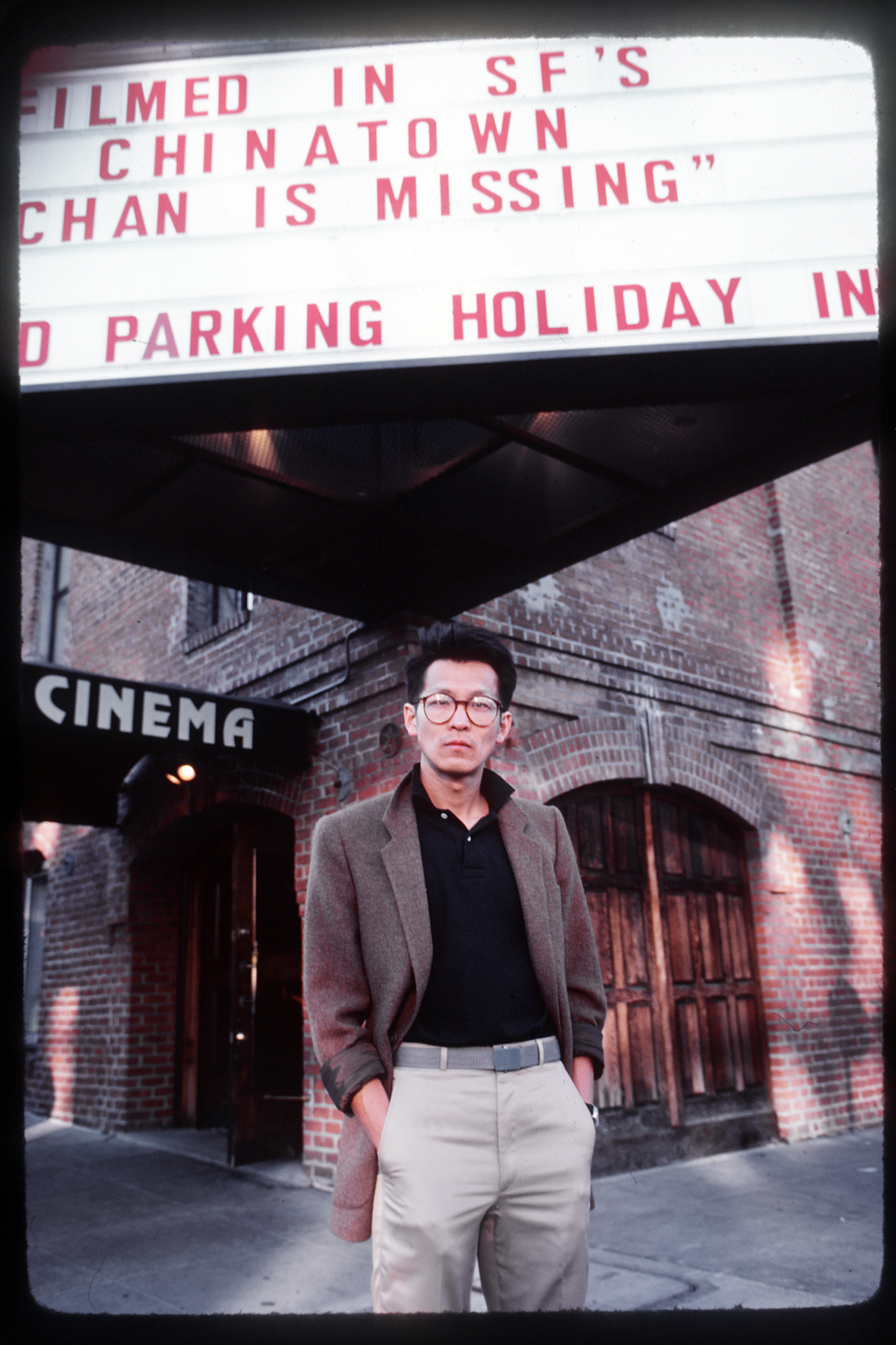

1.2. キャリアの開始と初期作品

映画学校を卒業した後、ワンはサンフランシスコのチャイナタウンで新移民に英語を教えていた。この時期の経験が、彼の作品におけるアジア系アメリカ人の生活描写に影響を与えたと考えられている。彼は独立映画製作に着手し、初期の低予算映画である『チャン・イズ・ミッシング』(1982年)や『ディム・サム・ア・リトル・ビット・オブ・ハート』(1985年)、『夜明けのスローボート』(1989年)によって、その名声を確立した。これらの作品は批評家から高い評価を受け、彼の独自のアートハウス映画監督としての地位を確固たるものにした。

2. 映画作品と業績

ウェイン・ワンの映画作品は、アジア系アメリカ人の体験に深く根ざしたテーマと、多様なジャンルへの挑戦によって特徴づけられる。彼は独立系の視点を保ちつつも、商業的な成功も収め、映画界に大きな影響を与えてきた。

2.1. 作品の特徴とテーマ

ワンの映画は、現代のアジア系アメリカ文化と家庭生活という主要なテーマを中心に据えている。彼の作品は、家族の絆、世代間のギャップ、移民としてのアイデンティティの探求、文化的な適応と葛藤など、多岐にわたる側面を描き出す。彼は、アジア系アメリカ人の物語をハリウッドの主流に持ち込む先駆者としての役割を果たし、これまであまり描かれてこなかったコミュニティの内面を深く掘り下げた。特に、彼の初期の作品は、独立映画の精神を強く持ち、低予算ながらも独自の視点と写実的な描写で注目を集めた。

2.2. 主要作品

ウェイン・ワンのキャリアを通じて、彼は数多くの記憶に残る映画を監督してきた。

- 『チャン・イズ・ミッシング』(1982年): 彼の初期の代表作の一つであり、ロサンゼルス映画批評家協会インディペンデント映画・ビデオ賞を受賞。

- 『ディム・サム・ア・リトル・ビット・オブ・ハート』(1985年): BAFTA賞最優秀外国語映画賞とサンダンス・グランド・ジュリー賞にノミネートされた。

- 『夜明けのスローボート』(1989年)

- 『ジョイ・ラック・クラブ』(1993年): エイミー・タンのベストセラー小説を映画化した作品で、広く知られるようになった。

- 『スモーク』(1995年): ポール・オースターと共同で脚本を執筆し、ベルリン国際映画祭で銀熊賞(審査員特別賞)を受賞。

- 『ブルー・イン・ザ・フェイス』(1995年): 『スモーク』の続編で、ポール・オースターと共同監督を務めた。

- 『チャイニーズ・ボックス』(1997年): ヴェネツィア国際映画祭の金獅子賞にノミネート。

- 『赤い部屋の恋人』(2001年): ポール・オースターが脚本に関わった、物議を醸したエロティック・ドラマ。

- 『メイド・イン・マンハッタン』(2002年): ジェニファー・ロペス主演のロマンティック・コメディ。

- 『きいてほしいの、あたしのこと -ウィン・ディキシーのいた夏』(2005年)

- 『ラスト・ホリデイ』(2006年)

- 『千年の祈り』(2007年): サン・セバスティアン国際映画祭で金貝賞を受賞し、トロント国際映画祭で初公開された。

- 『ネブラスカのプリンセス』(2007年): トロント国際映画祭で初公開された。

- 『雪花と秘文字の扇』(2011年): ゴールデン・エンジェル賞最優秀映画賞を受賞。

- 『女が眠る時』(2016年)

- 『カミング・ホーム・アゲイン』(2019年): タリン・ブラック・ナイツ映画祭で最優秀監督賞とグランプリにノミネート。

2.3. 受賞と評価

ウェイン・ワンは、そのキャリアを通じて数々の国際的な賞を受賞し、批評家から高い評価を得てきた。

- 銀熊賞(審査員特別賞)**: 1995年、第45回ベルリン国際映画祭において『スモーク』で受賞。

- 金貝賞(最優秀作品賞)**: 2007年、サン・セバスティアン国際映画祭において『千年の祈り』で受賞。

- ボディル賞**: 1996年、『スモーク』で最優秀アメリカ映画賞を受賞。

- ロバート賞**: 1997年、『スモーク』で最優秀外国映画賞を受賞。

- ゴールデン・エンジェル賞(最優秀映画賞)**: 2011年、『雪花と秘文字の扇』で受賞。

- 生涯功労賞**: 2016年、サンディエゴ・アジア映画祭で受賞。

これらの受賞歴は、彼の作品が国際的に認められ、アジア系アメリカ人映画の分野だけでなく、映画芸術全体にわたる彼の貢献が評価されていることを示している。また、彼はアーサー・ドン監督のドキュメンタリー映画『ハリウッド・チャイニーズ』に出演するなど、多岐にわたる活動を行っている。

3. 私生活

ウェイン・ワンは、元ミス香港であり女優のコラ・ミャオと結婚している。彼女は1976年にミス香港に選出され、1991年に芸能界を引退した。夫婦は主にサンフランシスコとニューヨーク市に居住している。

4. フィルモグラフィ

ウェイン・ワンが監督、プロデューサー、または脚本家として関わった映画作品の一覧。

| 年 | 邦題(原題) | 備考 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1975 | 『男と女と殺人者』 A Man, a Woman, and a Killer | リック・シュミットと共同監督 | ||||||

| 1982 | 『チャン・イズ・ミッシング』 Chan Is Missing |

>- | 1985 | 『ディム・サム・ア・リトル・ビット・オブ・ハート』 Dim Sum: A Little Bit of Heart |

>- | 1987 | 『スラムダンス』 Slam Dance | ドーヴィル批評家賞ノミネート |

| 1988 | 『ディム・サム・テイクアウト』 Dim Sum Take Out | 『ディム・サム・ア・リトル・ビット・オブ・ハート』の未公開映像集 | ||||||

| 1989 | 『夜明けのスローボート』 Eat a Bowl of Tea | |||||||

| 『命は安く、トイレットペーパーは高い』 Life Is Cheap... But Toilet Paper Is Expensive | ロッテルダムKNF賞受賞 | |||||||

| 1992 | 『ストレンジャーズ』 Strangers | 「小さな音と傾いた影」セグメント | ||||||

| 1993 | 『ジョイ・ラック・クラブ』 The Joy Luck Club | |||||||

| 1995 | 『スモーク』 Smoke |

>- | 『ブルー・イン・ザ・フェイス』 Blue in the Face | ポール・オースターと共同監督 | ||||

| 1997 | 『チャイニーズ・ボックス』 Chinese Box |

>- | 1999 | 『地上より何処かで』 Anywhere but Here | ||||

| 2001 | 『赤い部屋の恋人』 The Center of the World | |||||||

| 2002 | 『メイド・イン・マンハッタン』 Maid in Manhattan | |||||||

| 2005 | 『きいてほしいの、あたしのこと -ウィン・ディキシーのいた夏』 Because of Winn-Dixie | |||||||

| 2006 | 『ラスト・ホリデイ』 Last Holiday | |||||||

| 2007 | 『ネブラスカのプリンセス』 The Princess of Nebraska | |||||||

| 『千年の祈り』 A Thousand Years of Good Prayers |

>- | 2009 | 『チャイナタウン・フィルム・プロジェクト』 Chinatown Film Project |

>- | 2011 | 『雪花と秘文字の扇』 Snow Flower and the Secret Fan | ゴールデン・エンジェル賞最優秀映画賞 | |

| 2014 | 『魂の晩餐』 Soul of a Banquet | ドキュメンタリー映画 | ||||||

| 2016 | 『女が眠る時』 While the Women Are Sleeping | |||||||

| 2019 | 『カミング・ホーム・アゲイン』 Coming Home Again |

>- | TBA | 『狂った老人の日記』 Diary Of A Mad Old Man | プレプロダクション |

5. 遺産と影響

ウェイン・ワンは、映画界、特にアジア系アメリカ映画に多大な遺産と影響を残している。彼は、アジア系アメリカ人コミュニティの多様な物語を、主流の映画製作に持ち込んだ先駆者として広く認識されている。彼の作品は、従来のハリウッド映画では見過ごされがちだった文化的なニュアンス、家族のダイナミクス、そして移民の経験を深く掘り下げた。これにより、彼はアジア系アメリカ人のアイデンティティに関する議論を活発化させ、後続の世代の映画製作者に道を開いた。

ワンの映画は、アジア系アメリカ人が直面する社会的・文化的課題を繊細かつ力強く描き出し、観客に共感と理解を促した。彼は、単にエンターテイメントを提供するだけでなく、映画を通じて文化的な橋渡し役を果たし、異なる背景を持つ人々が互いの世界を理解する手助けをしてきた。彼の功績は、アジア系アメリカ映画の地位を確立し、ハリウッドにおける多様性と包摂性を推進する上で不可欠なものとなっている。