1. 概要

本記事は、北アメリカ大陸に位置する連邦共和制国家であるアメリカ合衆国(United States of America英語)について包括的に解説する。その歴史は、先住民族の時代から始まり、ヨーロッパ人による植民地化、独立革命を経て、アングロサクソン系プロテスタント (WASP) を中心とした国家として建国された。その後、西部開拓、南北戦争による奴隷制の廃止、産業革命、そして二度の世界大戦と冷戦を経て、21世紀初頭には世界唯一の超大国と見なされるに至った。

地理的には、広大な国土に多様な地形と気候を有し、豊かな生態系を誇る一方、気候変動や環境問題にも直面している。政治体制は、大統領制と連邦制を特徴とする厳格な三権分立に基づき、憲法によって国民の権利と自由が保障されているが、その民主主義の発展過程においては、人種差別や社会的不平等といった深刻な課題を抱えてきた。

経済は、資本主義に基づき、世界最大の規模と影響力を有するが、所得格差や貧困の問題も深刻である。科学技術分野では世界をリードし続けている。社会は、移民によって形成された多文化社会であり、多様な価値観が共存する一方、人種・民族間の対立や銃暴力、薬物乱用などの社会問題も抱えている。文化は、文学、美術、音楽、映画など多岐にわたり、世界に大きな影響を与えてきた。

2. 国号

「アメリカ合衆国」(United States of America英語、略称:USA)という国名は、1776年1月2日付の大陸軍総司令官ジョージ・ワシントンの副官であったスティーブン・モイランが、ジョセフ・リードに宛てた書簡の中で、アメリカ独立戦争における支援をスペインに求めるために「アメリカ合衆国の全権をもって」という文脈で初めて使用されたとされる。公的な文書としては、1776年4月6日にバージニア州ウィリアムズバーグの新聞『バージニア・ガゼット』に掲載された匿名の論文で初めて使用された。同年6月、トーマス・ジェファーソンはアメリカ独立宣言の草稿の見出しに全て大文字で「UNITED STATES OF AMERICA」と記したが、7月4日の最終版では「アメリカ合衆国13州一致の宣言」という形に変更された。1777年の連合規約では「この連合の名称は『アメリカ合衆国(The United States of America)』とする」と正式に規定された。

一般的な略称としては、「合衆国」(United States英語、略称:U.S.またはUS)が用いられる。口語では「the States英語」や、その形容詞・副詞形である「stateside英語」(米国内の、米国内へ)も使われる。

「アメリカ」(America英語)という名称は、1507年にドイツの地図製作者マルティン・ヴァルトゼーミュラーとマティアス・リングマンが、イタリアの探検家アメリゴ・ヴェスプッチ(Americus Vesputiusラテン語)のラテン語名にちなんで、1492年にクリストファー・コロンブスが発見した西インド諸島がアジア東端のインディアスではなく、それまで知られていなかった大陸の一部であるとヴェスプッチが初めて提唱したことに基づき、西半球の大陸全体を指す地名として初めて使用したことに由来する。アメリクスは、中世ラテン語の名前Emericusラテン語(ハンガリーの聖イメリク)に由来し、さらに古高ドイツ語の名前エメリッヒに由来する。英語では、「アメリカ」という用語がアメリカ大陸全体を指す場合を除き、合衆国と無関係の話題に用いられることは稀である。

「コロンビア」(Columbia英語)という名称も、18世紀後半の詩や歌で人気があり、クリストファー・コロンブスに由来する。これはコロンビア特別区(District of Columbia)の名称にも見られる。

日本語では「アメリカ合衆国」のほか、通称として「合衆国」、「米国」(べいこく)、「アメリカ」が用いられる。「米国」という漢字表記は、中国語における「アメリカ」の音訳「美利堅」(美利堅中国語、拼音: Měilìjiān)または「亜米利加」(亞米利加中国語、拼音: Yàměilìjiā)の最初の音から「米」を取ったことに由来する。ベトナム語では、かつてアメリカの国旗(星条旗)が「花旗」(Hoa Kỳベトナム語)と呼ばれたことから、国自体も「花旗国」と呼ばれ、現在でも「Hoa Kỳ」がアメリカ合衆国を指す名称として用いられている。

当初「United States」は、「合衆国は...である(are)」のように複数形で扱われていたが、南北戦争後には「合衆国は...である(is)」と単数形で扱われるようになり、これが現在では標準となっている。これは、複数の州の集合体から単一の主権国家へと国家認識が変化したことを反映している。

3. 歴史

アメリカ合衆国の歴史は、先住民族の時代から始まり、ヨーロッパ人の到来、植民地の形成、独立革命、領土拡大、内戦、産業化、世界大戦への参戦、そして現代の超大国としての地位確立に至るまで、数多くの重要な出来事と変革を経てきた。この過程は、自由、民主主義、平等の理想を追求する一方で、先住民族の権利侵害、奴隷制度、人種差別、社会格差といった深刻な問題を内包し続けてきた。

3.1. 先住民とヨーロッパ人の定住

ヨーロッパ人の渡来以前、アメリカ大陸には多様な文化を持つ先住民族が広範囲に居住していた。1万2000年以上前にシベリアからベーリング陸橋を渡って、あるいは氷河期時代の海岸線に沿って北アメリカ大陸に到達したパレオ・インディアンが最初期の住民と考えられている。紀元前11000年頃に出現したクローヴィス文化は、アメリカ大陸で最初に広まった文化とされる。時代が下るにつれて、北アメリカの先住民文化はより洗練され、ミシシッピ文化のように農業を発展させ、建築物を築き、複雑な社会構造を持つものも現れた。後古代期には、中西部、東部、南部にミシシッピ文化、五大湖地域と東部海岸にはアルゴンキン族、南西部にはホホカム文化やアンセストラル・プエブロ人が栄えた。ヨーロッパ人到達以前の現在のアメリカ合衆国領土内の先住民人口は、推定50万人から1000万人近くとされる。

1492年、クリストファー・コロンブスがスペインのためにカリブ海を探検し、これがヨーロッパ人によるアメリカ大陸植民地化の始まりとなった。1513年、スペインの探検家フアン・ポンセ・デ・レオンが現在のフロリダ州に上陸し、「ラ・フロリダ」と名付け、これがヨーロッパ人による最初のアメリカ大陸本土への到達となった。スペインは、プエルトリコやフロリダからニューメキシコ、カリフォルニアに至る地域に植民地や伝道所を建設した。最初の恒久的なスペイン人植民都市は、1565年にフロリダに建設されたセントオーガスティンである。フランスも1562年にフロリダに植民地を試みたが放棄または破壊され、恒久的なフランス人植民地は、五大湖周辺(1701年、フォート・デトロイト)、ミシシッピ川流域(1764年、セントルイス)、特にメキシコ湾岸(1718年、ニューオーリンズ)に、より遅れて建設された。

初期のヨーロッパ植民地には、繁栄したオランダのニューネーデルラント植民地(1626年入植、現在のニューヨーク州)や、スウェーデンの小規模なニュースウェーデン植民地(1638年入植、現在のデラウェア州)も存在した。イギリスによる東海岸の植民地化は、1607年のバージニア植民地(ジェームズタウン)と1620年のプリマス植民地(マサチューセッツ州)に始まる。マサチューセッツのメイフラワー誓約やコネチカット基本法は、代議制の自治と立憲主義の先例となり、後のアメリカ植民地全体に発展していった。

ヨーロッパ人入植者と先住民族との関係は、協力と紛争が混在していた。コロンブス交換と呼ばれるヨーロッパ人との接触は、先住民族社会に壊滅的な影響を与えた。特に、ヨーロッパ人が持ち込んだ天然痘などの感染症に対する免疫を持たなかったため、多くの先住民族が命を落とし、ある推定では先住民族人口の最大95%が犠牲になったとされる。生き残った人々も、ヨーロッパ人の拡大によって故郷を追われた。植民地当局はしばしば、先住民族にヨーロッパ的な生活様式(キリスト教への改宗を含む)を強制する政策を推進した。一方で、入植者は道具と引き換えに食料や毛皮を得るなど、交易も行われた。

東海岸の植民地、特に急速に拡大した南部植民地では、大規模農業のために大西洋奴隷貿易を通じてアフリカ人奴隷が強制的に移住させられた。当初13植民地はイギリスの所有物として統治され、多くの白人男性地主に選挙権が与えられた地方政府を持っていた。植民地の人口はメイン州からジョージア州まで急速に増加し、先住民族の人口を圧倒した。1770年代には、アメリカ植民地生まれの人口が海外生まれの人口を大きく上回るようになった。イギリス本国からの距離は自治の発展を可能にし、第一次大覚醒と呼ばれる一連のキリスト教リバイバル運動は、信教の自由への関心を植民地全体で高めた。

3.2. 独立革命と初期の共和国

フレンチ・インディアン戦争での勝利後、イギリスは植民地の地方問題に対する支配を強化し始め、これが植民地側の政治的抵抗を引き起こした。植民地側の主な不満の一つは、イギリス臣民としての権利、特に彼らに税金を課すイギリス政府に代表を送る権利(代表なくして課税なし)が否定されていることであった。不満と決意を示すため、1774年に第一次大陸会議が開催され、イギリス製品の植民地ボイコットである大陸会議連合規約を可決し、効果を上げた。その後、イギリスが植民地民兵の武装解除を試みたことが、1775年のレキシントン・コンコードの戦いを引き起こし、アメリカ独立戦争(1775年 - 1783年)が勃発した。

第二次大陸会議において、植民地側はジョージ・ワシントンを大陸軍司令官に任命し、トーマス・ジェファーソンを主執筆者とするアメリカ独立宣言起草のための5人委員会を設置した。独立国家樹立のためのリー決議可決の2日後、1776年7月4日に独立宣言が採択された。この宣言は、全ての人間は平等に造られ、生命、自由、幸福追求を含む不可譲の権利を持つこと、そしてイギリス国王ジョージ3世がこれらの権利を侵害したことを主張した。アメリカ独立革命の政治的価値観には、自由、不可譲の権利、人民主権が含まれ、共和主義を支持し、君主制、貴族制、世襲的政治権力を否定し、市民道徳を重視し、政治腐敗を非難した。ワシントン、ジェファーソン、ジョン・アダムズ、ベンジャミン・フランクリン、アレクサンダー・ハミルトン、ジョン・ジェイ、ジェームズ・マディソン、トマス・ペインなど、アメリカ合衆国建国の父たちは、古代ギリシャ・ローマ、ルネサンス、啓蒙時代の哲学や思想に影響を受けていた。

連合規約は1781年に批准され、1789年まで機能した分権的な政府を樹立した。1781年のヨークタウンの戦いにおけるイギリス軍の降伏後、1783年のパリ条約によってアメリカの主権は国際的に承認され、アメリカ合衆国はミシシッピ川以東、現在のカナダ国境以南、スペイン領フロリダ以北の領土を獲得した。1787年の北西部条例は、既存の州を拡大するのではなく、新たな州を加入させることで領土を拡大するという先例を確立した。

連合規約の限界を克服するため、1787年のフィラデルフィア憲法制定会議でアメリカ合衆国憲法が起草された。憲法は1789年に発効し、権力の分立と抑制均衡のシステムを保証する3つの独立した部門(立法、行政、司法)によって統治される連邦共和国を創設した。ジョージ・ワシントンは憲法下の初代大統領に選出され、より中央集権的な政府の権力に対する懐疑論者の懸念を和らげるため、1791年にアメリカ合衆国権利章典が採択された。ワシントンが独立戦争後に総司令官を辞任し、後に初代大統領として3期目の出馬を拒否したことは、アメリカ合衆国における文民統制の優位性と権力の平和的移行の先例となった。しかし、建国の理念である自由、平等、民主主義は、当初は全ての住民、特に奴隷化されたアフリカ人や先住民族、女性には平等に適用されず、これは初期共和国の大きな課題であった。

3.3. 西部開拓と南北戦争

19世紀のアメリカ合衆国は、領土拡大とそれに伴う社会的変革の時代であった。1803年のフランスからのルイジアナ買収は、国土をほぼ2倍にした。イギリスとの間で未解決の問題が残っていたため、米英戦争(1812年 - 1815年)が勃発したが、引き分けに終わった。1819年には、アダムズ=オニス条約によりスペインからフロリダとメキシコ湾岸の領土が割譲された。

18世紀末から、アメリカ人入植者は西進を開始し、その多くはマニフェスト・デスティニー(明白な天命)という、アメリカ合衆国が北アメリカ大陸全体に拡大する運命にあるという信念を抱いていた。この西部開拓の過程で、ミズーリ妥協(1820年)は、ミズーリ州を奴隷州として、メイン州を自由州として連邦に加入させることで、奴隷制の拡大をめぐる北部の州と南部の州の対立を一時的に緩和しようとした。しかし、この妥協は奴隷制度の問題を根本的に解決するものではなかった。

アメリカ人が先住民族が住む土地へとさらに拡大するにつれて、連邦政府はしばしばインディアン強制移住や文化同化という政策を推進した。歴史上最も重要な移住立法である1830年のインディアン移住法は、涙の道(1830年 - 1850年)として知られる悲劇的な出来事を引き起こした。推定6万人の先住民族がミシシッピ川以東の故郷から強制的に西部の土地へ移住させられ、その過程で1万3200人から1万6700人が死亡したとされる。これらの組織的な強制移住は、ミシシッピ川以西での長きにわたるインディアン戦争を引き起こした。

1845年にはテキサス併合が行われ、1846年のオレゴン条約によって現在のアメリカ北西部がアメリカの支配下に入った。米墨戦争(1846年 - 1848年)での勝利は、1848年のメキシコ割譲地(カリフォルニア、ネバダ、ユタ、現在のコロラドとアリゾナの大部分)をもたらした。1848年から1849年にかけてのカリフォルニア・ゴールドラッシュは、白人入植者の太平洋岸への大規模な移住を促し、先住民族とのさらなる衝突を引き起こした。最も暴力的な出来事の一つである、数千人の先住民が犠牲となったカリフォルニア大虐殺は、1870年代初頭まで続いた。領土拡大は、先住民族やマイノリティに深刻な影響を与え、土地収奪、文化的破壊、そして広範な人権侵害を引き起こした。

植民地時代を通じて、特に南部植民地では農業集約的な経済のために奴隷制が合法であり、メリーランド州からジョージア州まで広まっていた。この慣行はアメリカ独立革命の間に疑問視され始めた。1830年代に再燃した活発な奴隷制度廃止運動に後押しされ、北部の州は反奴隷制法を制定した。同時に、1793年の綿繰り機の発明などにより、南部州では奴隷制への支持が強化され、南部のエリート層にとって奴隷制は利益を生む制度となっていた。1850年代を通じて、議会での立法や最高裁判所の判決は、奴隷制をめぐる地域間の対立をさらに煽った。1850年の逃亡奴隷法は、自由州へ逃亡した奴隷を南部の所有者へ返還することを義務付けた。1854年のカンザス・ネブラスカ法は、ミズーリ妥協の反奴隷制要件を事実上骨抜きにした。そして、1857年のドレッド・スコット対サンフォード事件判決で、最高裁判所は自由州へ連れてこられた奴隷の訴えを退け、ミズーリ妥協は違憲であると宣言した。これらの出来事は、北部と南部の間の緊張を悪化させ、最終的に南北戦争(1861年 - 1865年)へとつながった。

11の奴隷州が連邦から離脱し、アメリカ連合国を形成した。1861年4月、連合国軍がサムター要塞を砲撃したことで戦争が勃発した。1863年1月の奴隷解放宣言後、多くの解放奴隷が北部軍に参加した。1863年のビックスバーグの包囲戦とゲティスバーグの戦いの後、戦況は北部有利に転じ、1865年、アポマトックス・コートハウスの戦いで北部が勝利し、連合国は降伏した。

戦争後、リコンストラクション時代(再建時代)が続いた。大統領エイブラハム・リンカーンの暗殺後、リコンストラクション修正条項が可決され、アフリカ系アメリカ人の権利を保護することが目指された。しかし、民主主義の発展とアフリカ系アメリカ人の権利確立は困難を極めた。大陸横断電信や最初の大陸横断鉄道を含む国内インフラの整備は、アメリカン・フロンティアの成長を促した。

3.4. 産業化と帝国主義の時代

1865年から1917年にかけて、ヨーロッパから2440万人を含む、かつてない規模の移民がアメリカ合衆国に到着した。その多くはニューヨーク市の港を経由し、ニューヨーク市や東海岸の他の大都市は、大規模なユダヤ人、アイルランド人、イタリア人の人口を抱えるようになった。一方、多くのドイツ人や中央ヨーロッパ人は中西部に移住した。同時に、アフリカ系アメリカ人の大移動では、数百万人のアフリカ系アメリカ人が南部の農村部を離れ、北部の都市部へ向かった。1867年にはアラスカ購入によりロシア帝国からアラスカが購入された。

1877年の1877年の妥協は、事実上リコンストラクションを終結させ、白人至上主義者が南部の政治を掌握した。リコンストラクション後、アフリカ系アメリカ人は、しばしばアメリカ人種関係の最低点と呼ばれる、より露骨な人種差別に耐える時代を迎えた。プレッシー対ファーガソン裁判を含む一連の最高裁判決は、憲法修正第14条と第15条の効力を骨抜きにし、南部のジム・クロウ法、中西部のサンダウン・タウン、そして後の連邦住宅所有者ローン公社によるレッドライニング政策によって強化される全国のコミュニティにおける人種隔離を放置することを許した。

第二次産業革命と安価な移民労働力の搾取は、19世紀後半から20世紀初頭にかけて急速な経済拡大をもたらし、アメリカ合衆国はイギリス、フランス、ドイツを合わせた経済を凌駕するようになった。これにより、一部の著名な産業家がトラストや独占を形成することで競争を妨げ、権力を蓄積する金ぴか時代がもたらされた。鉄道王、石油王、鉄鋼王などが国の鉄道、石油、鉄鋼産業の拡大を主導した。アメリカ合衆国は自動車産業のパイオニアとしても台頭した。これらの変化は、経済格差の著しい拡大、スラム街の状態、社会不安を伴い、労働組合や社会主義運動が盛んになる環境を作り出した。この時代は最終的に、著しい改革を特徴とする進歩主義時代の到来とともに終焉を迎えた。

ハワイの親米派がハワイ君主制を転覆させ、島々は1898年に併合された。同年、米西戦争でスペインが敗北した後、プエルトリコ、フィリピン、グアムがアメリカ合衆国に割譲された。(フィリピンは第二次世界大戦後の1946年7月4日にアメリカから完全独立した。プエルトリコとグアムはアメリカ領土のままである。)アメリカ領サモアは、第二次サモア内戦後の1900年にアメリカ合衆国によって獲得された。アメリカ領ヴァージン諸島は1917年にデンマークから購入された。この時代の労働運動、社会格差の拡大、進歩主義運動など、社会的な側面も重要である。

3.5. 世界大戦と大恐慌

アメリカ合衆国は、1917年に第一次世界大戦に連合国側として参戦し、中央同盟国に対する形勢を逆転させるのに貢献した。1920年、アメリカ合衆国憲法修正第19条により全国的な女性参政権が認められた。1920年代から1930年代にかけて、マスメディアとしてのラジオと初期のテレビが全国的なコミュニケーションを変革した。1929年のウォール街大暴落は世界恐慌を引き起こし、フランクリン・ルーズベルト大統領はこれに対し、ニューディール政策と呼ばれる一連の広範なプログラムと公共事業プロジェクト、そして金融改革と規制を組み合わせた政策で対応した。これらはすべて、将来の経済恐慌を防ぐことを意図していた。

第二次世界大戦中、当初は中立を保っていたアメリカ合衆国は、1941年3月にレンドリース法を通じて連合国への軍需物資供給を開始し、大日本帝国による1941年12月の真珠湾攻撃後に参戦した。国内では、日系人の強制収容という深刻な人権問題が発生した。アメリカ合衆国はマンハッタン計画で最初の核兵器を開発し、1945年8月に日本の都市広島と長崎に使用して戦争を終結させた。アメリカ合衆国は、イギリス、ソビエト連邦、中国と共に、戦後の世界を計画するために会合した「四人の警察官」の一員であった。アメリカ合衆国は戦争から比較的無傷で脱し、経済力と国際的な政治的影響力をさらに増大させた。戦後の国際秩序の変化には、冷戦の幕開けや国際連合の設立など、アメリカ合衆国が大きな影響を与えた。

3.6. 冷戦時代と公民権運動

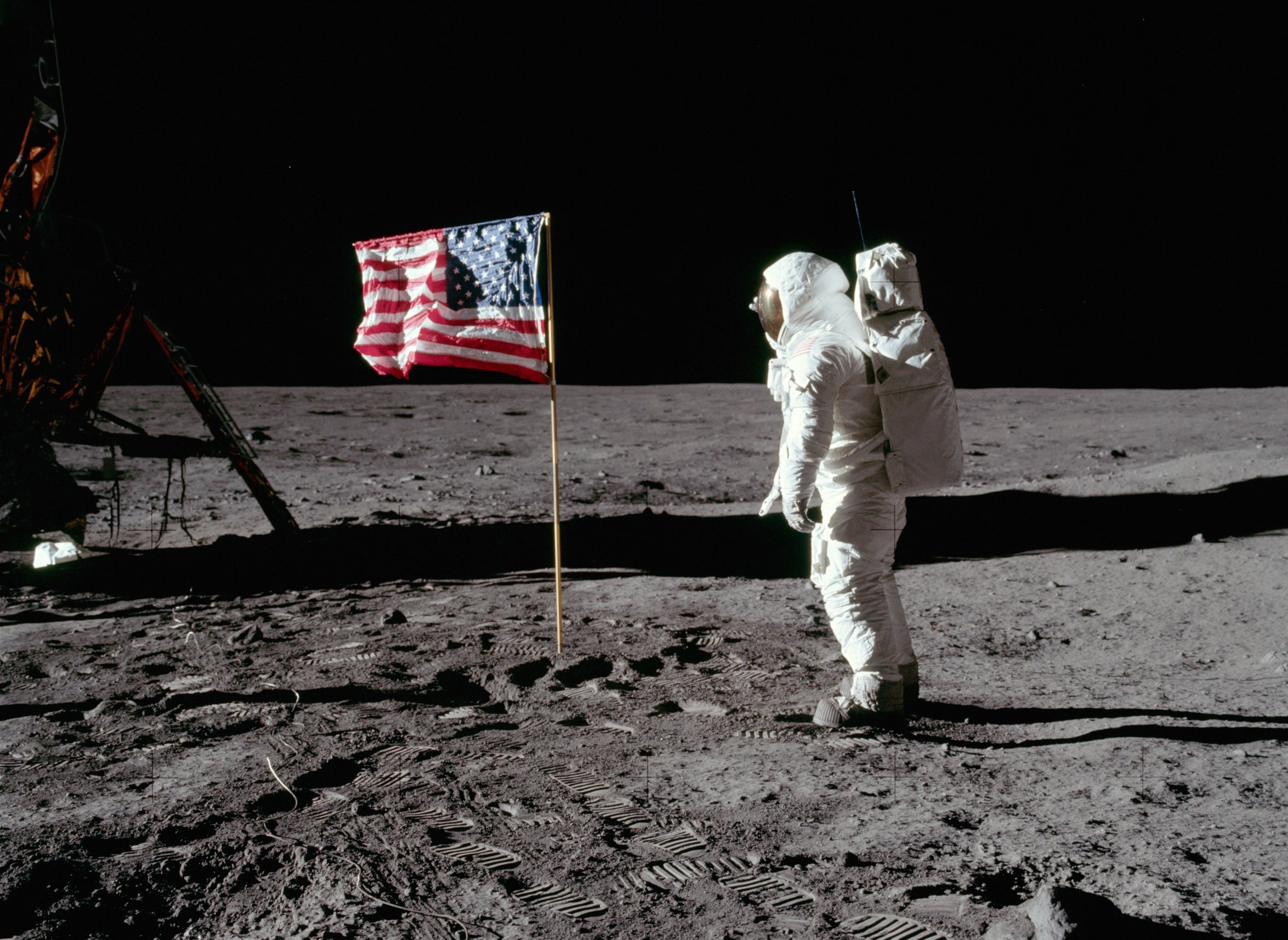

第二次世界大戦後、アメリカ合衆国は冷戦に突入し、アメリカ合衆国とソビエト連邦の間の地政学的緊張が両国を世界の出来事を支配する超大国へと導いた。アメリカ合衆国は封じ込め政策を用いてソ連の影響圏を制限し、モスクワと連携していると見なされる政府に対する体制転覆に関与し、宇宙開発競争で勝利を収め、1969年の初の有人月面着陸で頂点に達した。

国内的には、アメリカ合衆国は第二次世界大戦後に経済成長、都市化、人口増加を経験した。マーティン・ルーサー・キング・ジュニアが1960年代初頭に著名な指導者となった公民権運動が起こった。リンドン・ジョンソン大統領政権の偉大な社会計画は、画期的で広範な法律、政策、そして憲法改正をもたらし、根強く残る制度的人種差別の最悪の影響の一部に対抗した。1960年代のアメリカ合衆国におけるカウンターカルチャー運動は、娯楽的薬物使用や性に対する態度の自由化を含む著しい社会変化をもたらした。また、軍事徴兵に対する公然たる反抗(1973年の徴兵制廃止につながる)や、アメリカ合衆国のベトナム介入(1975年のアメリカ完全撤退)に対する広範な反対を奨励した。女性解放運動による女性の役割に関する社会変化は、1970年代の女性の有給労働参加の大幅な増加に大きく貢献し、1985年までに16歳以上のアメリカ人女性の過半数が雇用されるようになった。1980年代後半から1990年代初頭にかけての共産主義の崩壊とソビエト連邦の崩壊は、冷戦の終結と、アメリカ合衆国を世界の唯一の超大国として残すことを意味した。マッカーシズムによる赤狩りは、国内の自由と人権に対する深刻な脅威となった。

3.7. 現代史

1990年代には、アメリカ史上最長の経済拡大、アメリカの犯罪率の劇的な低下、そして技術の進歩が見られた。この10年間を通じて、ワールド・ワイド・ウェブ、ムーアの法則に従ったPentiumマイクロプロセッサの進化、充電可能なリチウムイオン二次電池、初の遺伝子治療試験、クローン作成といった技術革新がアメリカで出現または改良された。ヒトゲノム計画は1990年に正式に開始され、NASDAQは1998年にアメリカで初めてオンライン取引を行う証券取引所となった。

1991年の湾岸戦争では、アメリカ主導の国際連合軍が、隣国クウェートを占領していたイラクの侵攻軍を追放した。2001年のアルカイダによるアメリカ同時多発テロ事件は、対テロ戦争と、その後のアフガニスタンおよびイラクへの軍事介入を引き起こした。これらの戦争は、人道的・人権的問題を含む国内外への広範な影響をもたらした。

アメリカの住宅バブルは2007年に頂点に達し、大不況、すなわち大恐慌以来最大の経済収縮を引き起こした。2010年代に入り、国内の政治的分極化がリベラル派と保守派の間で増大した。この分極化は、2021年1月の議会議事堂襲撃事件で利用された。この事件では、暴徒化した扇動者がアメリカ合衆国議会議事堂に侵入し、平和的な権力移行を阻止しようとする自己クーデター未遂を試みた。2021年5月から8月にかけての2021年ターリバーン攻勢は、アメリカ・ターリバーン合意の1年後にアフガニスタン戦争を終結させた。主要な社会運動としては、Black Lives Matterや#MeToo運動などが国内外で注目を集めた。近年の国際情勢では、中国との対立やロシアによるウクライナ侵攻への対応などが主要な課題となっている。

4. 地理

アメリカ合衆国は、ロシア、カナダに次いで世界で3番目に広い国土を持つ。その広大な国土は、多様な地形、気候、生態系を包含している。コロンビア特別区と50の州から成り、そのうち48州とコロンビア特別区は北アメリカ大陸中央部に地続きで位置している。

4.1. 地形と国土

アメリカ合衆国の48州とコロンビア特別区は、合わせて808050391 万 m2 (311.99 万 mile2)の面積を占める。大西洋岸の海岸平野は、内陸に進むと森林地帯となり、さらにピードモント台地の起伏のある丘陵地帯へと続く。アパラチア山脈とアディロンダック山地は、東海岸を五大湖および中西部の草原地帯から隔てている。世界で4番目に長い河川系であるミシシッピ川水系は、国の中心部を主に南北に流れている。平坦で肥沃なプレーリーであるグレートプレーンズは西へと広がり、南東部では高地によって中断される。

グレートプレーンズの西に位置するロッキー山脈は、国を南北に横断し、コロラド州では標高0.4 万 m (1.40 万 ft)を超える。さらに西には、岩石の多いグレートベースンやチワワ砂漠、ソノラ砂漠、モハーヴェ砂漠がある。アリゾナ州の北西端には、コロラド川が数百万年かけて侵食したグランドキャニオンがあり、その圧倒的な景観と複雑で色彩豊かな地形で人気の観光地となっている。シエラネバダ山脈とカスケード山脈は、太平洋岸近くを走っている。アメリカ合衆国本土で最も低い地点と最も高い地点はカリフォルニア州にあり、その距離は約135185 m (84 mile)である。標高0.6 万 m (2.03 万 ft)のデナリ(旧マッキンリー山)は、アラスカ州にあり、国内および大陸で最も高い山である。アレキサンダー諸島やアリューシャン列島を含むアラスカ全域や、火山島から成るハワイ州では活火山が一般的である。ロッキー山脈のイエローストーン国立公園の地下にある超巨大火山は、大陸で最大の火山地形である。2021年時点で、アメリカ合衆国は世界の恒久的な牧草地および放牧地の8%、耕作地の10%を占めている。

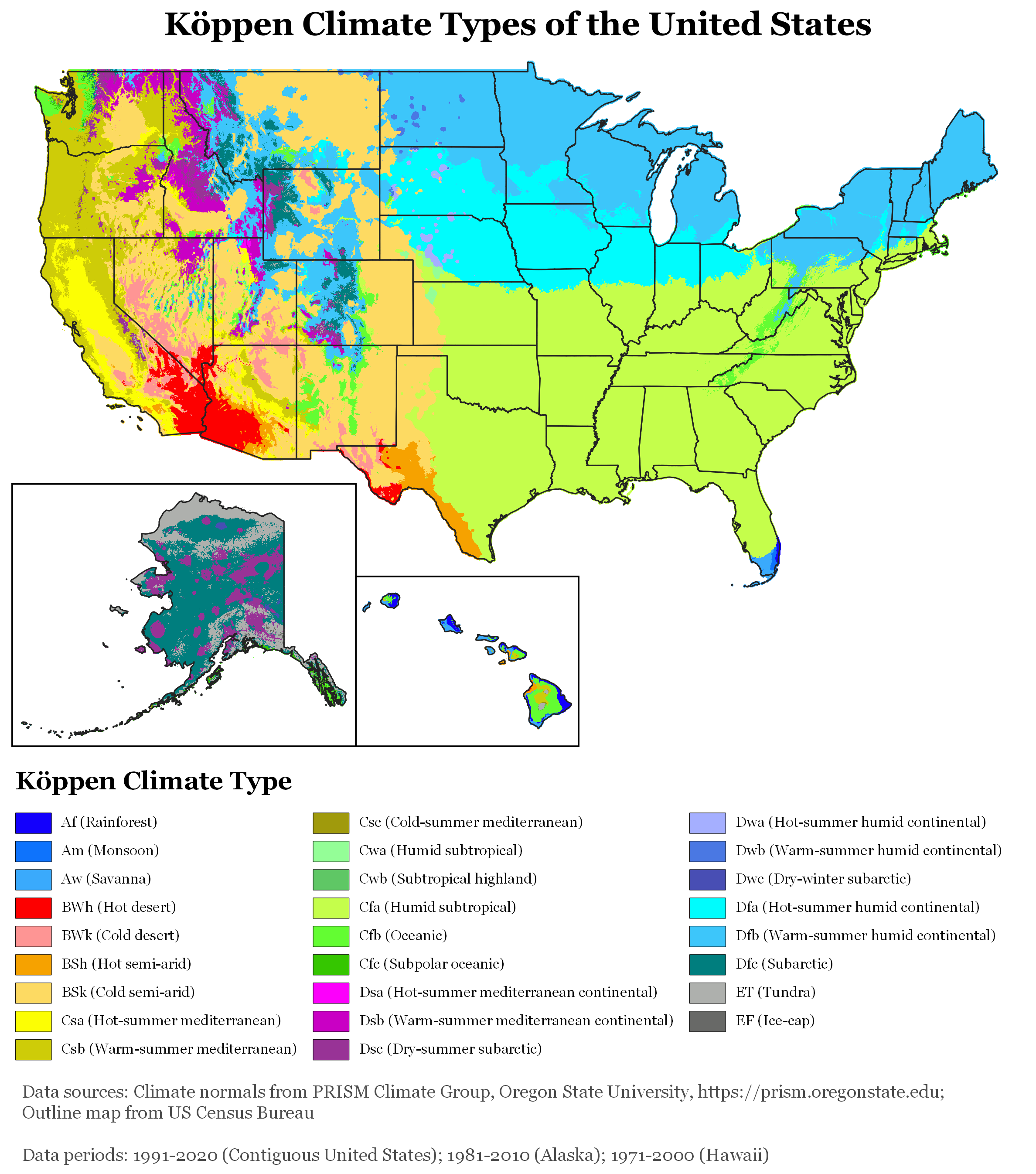

4.2. 気候

アメリカ合衆国は、その広大な国土と地理的多様性により、ほとんどの気候帯を含んでいる。西経100度線以東では、北部は湿潤大陸性気候、南部は温暖湿潤気候となる。グレートプレーンズ西部は半乾燥気候である。アメリカ西部の多くの山岳地帯は高山気候である。南西部は乾燥気候、沿岸カリフォルニアは地中海性気候、沿岸オレゴン、ワシントン、アラスカ南部は西岸海洋性気候である。アラスカの大部分は亜寒帯気候または寒帯気候である。ハワイ州、フロリダ南端、およびカリブ海と太平洋のアメリカ領土は熱帯気候である。

アメリカ合衆国は、他のどの国よりも影響の大きい異常気象を多く経験する。メキシコ湾に面する州はハリケーンに見舞われやすく、世界の竜巻のほとんどが国内、主にトルネード街道で発生する。21世紀に入り、アメリカ合衆国では異常気象がより頻繁になり、報告される熱波の数は1960年代の3倍になった。アメリカ合衆国南西部では、干ばつがより持続的かつ深刻になった。最も人口が集中しやすい地域が、最も脆弱な地域とされている。気候変動は、アメリカの各地域や社会経済に多大な影響を与えており、海面上昇による沿岸地域の浸水、農業生産への影響、異常気象の頻発化などが懸念されている。

4.3. 生態系と環境

アメリカ合衆国は、多数の固有種を含む17のメガダイバース国家の一つである。アメリカ本土とアラスカには約17,000種の維管束植物が生育し、ハワイには1,800種以上の被子植物が見られるが、そのほとんどは本土には生育しない。アメリカ合衆国には、428種の哺乳類、784種の鳥類、311種の爬虫類、295種の両生類、そして約91,000種の昆虫が生息している。

63の国立公園のほか、国立公園局などの機関によって管理される数百の連邦管理公園、森林、原生自然地域が存在する。国土の約28%は公有地であり、連邦政府によって管理されており、その大部分は西部諸州に集中している。この土地の大部分は保護されているが、一部は商業利用のために貸し出されており、軍事目的に使用されるのは1%未満である。

アメリカ合衆国の環境問題には、非再生可能資源と原子力エネルギーに関する議論、大気汚染と水質汚染、生物多様性、伐採と森林破壊、そして気候変動が含まれる。アメリカ合衆国環境保護庁(EPA)は、環境関連問題のほとんどに対処する連邦機関である。原生自然という考え方は、1964年の原生自然法以来、公有地の管理を形作ってきた。1973年の絶滅危惧種保護法は、絶滅の危機に瀕している種とその生息地を保護する方法を提供しており、アメリカ合衆国魚類野生生物局がこの法律を実施・施行している。2024年、アメリカ合衆国は環境パフォーマンス指数で180か国中35位にランクされた。環境問題への取り組みにおいては、環境正義の観点、すなわち環境負荷や環境政策の恩恵が特定の人種や社会経済的地位の集団に偏ることなく公平に分配されるべきであるという考え方も重要視されつつある。

5. 政治

アメリカ合衆国は、50の州と独立した連邦首都地区であるワシントンD.C.から成る連邦共和国である。また、5つの非法人化領域といくつかの無人島に対する主権を主張している。アメリカ合衆国は世界で最も古い現存する連邦国家であり、その大統領制の統治システムは、脱植民地化後の多くの新独立国によって全体的または部分的に採用されてきた。それは、「多数派支配が法によって保護された少数派の権利によって抑制される」代表民主制の自由民主主義国家である。アメリカ合衆国憲法は、国の最高法規としての役割を果たす。

5.1. 政府体制

アメリカ合衆国の政治体制は、連邦共和制であり、立法、行政、司法の三権分立の原則に基づいている。各府は相互に抑制し均衡を保つように設計されている。大統領制と連邦主義がその統治の大きな特徴である。憲法は、市民の権利と自由を保障しており、民主主義の発展はアメリカ政治の核心的テーマであるが、その実現においては多くの課題も抱えてきた。

5.1.1. 連邦政府

ワシントンD.C.に本部を置く3つの部門から構成される連邦政府は、アメリカ合衆国の国家統治機関である。それは、強力な抑制と均衡のシステムによって規制されている。

- 立法府(議会):上院と下院から成る両院制の議会であり、連邦法の制定、宣戦布告、条約の承認、歳出権限、そして弾劾権を持つ。上院は100議席(各州2名ずつ)で、任期は6年。下院は435議席で、各議員は人口に基づいて割り当てられた選挙区を代表し、任期は2年。選挙区は各州議会によって描かれ、州内で連続している。議会はまた、特定の課題や義務を処理する委員会の集合体を組織する。議会の最も重要な非立法機能の一つは、行政府を調査し監督する権限である。議会の監督権は通常委員会に委任され、議会の召喚権によって促進される。

- 行政府:大統領は国家元首であり、軍の最高指揮官、連邦政府の最高行政官であり、議会からの法案が法律になる前に拒否する能力を持つ。しかし、大統領の拒否権は、議会の両院における3分の2の絶対多数の賛成で覆すことができる。大統領は、上院の承認を得て閣僚を任命し、それぞれの省庁を通じて連邦法を管理・施行する他の役人を指名する。大統領はまた、連邦犯罪に対する恩赦権を持ち、恩赦を発行することができる。最後に、大統領は、多くの政策分野において、司法審査の対象となる広範な「大統領令」を発行する権利を持つ。大統領候補は、副大統領候補のランニングメイトと共に選挙運動を行う。両候補は、大統領選挙で共に選出されるか、共に敗北する。アメリカ政治の他の投票とは異なり、これは技術的には勝者が選挙人団によって決定される間接選挙である。そこでは、各州議会によって選出された個々の選挙人が公式に投票を行う。実際には、50州のそれぞれが、自州の一般投票の勝者を確認する義務を負う大統領選挙人のグループを選ぶ。各州には、2人の選挙人に加えて、各選挙区ごとに1人の追加選挙人が割り当てられ、これは実質的にその州が議会に送る選出公職者の数に等しくなる。代表者も上院議員もいないコロンビア特別区には、3人の選挙人票が割り当てられている。大統領と副大統領は共に4年の任期を務め、大統領は追加の4年任期のために一度だけ再選されることができる。

- 司法府:裁判官は全て大統領によって終身任命され、上院の承認を得る。主に最高裁判所、控訴裁判所、地方裁判所から構成される。最高裁判所は法律を解釈し、違憲と判断した法律を覆すことができる。最高裁判所は首席判事が率いる9人の判事で構成される。空席が生じた場合、現職大統領がメンバーを任命する。連邦裁判所の第一審は、連邦法、憲法、または国際条約など「第一審管轄権」の下にあるあらゆる事件を扱う連邦地方裁判所である。国を連邦控訴裁判所の異なる地域に分割する12の連邦巡回区がある。連邦地方裁判所が事件を判決した後、その事件はアメリカ合衆国控訴裁判所に上訴することができる。制度における次席および最高裁判所は、アメリカ合衆国最高裁判所である。

この三権分立システムは、行政府が立法府の一部である議院内閣制とは対照的に、大統領制として知られている。世界中の多くの国々、特にアメリカ大陸の国々は、1789年のアメリカ合衆国憲法のこの側面を模倣している。

5.1.2. 州および地方政府

各州は、連邦政府と同様に州知事(行政)、州議会(立法)、州裁判所(司法)から成る独自の政府構造を持つ。州政府は、州内の教育、交通、公衆衛生、経済開発など、広範な権限を有する。

地方自治は、主に郡(または郡相当の行政単位)および市町村によって運営される。郡は通常、州法執行、裁判所運営、記録管理、選挙管理などの役割を担う。市町村は、警察、消防、水道、公園、地域計画など、より地域に密着した公共サービスを提供する。

連邦政府と州政府の間には、連邦主義の原則に基づき権限が分配されている。憲法は連邦政府の権限を列挙し、明示的に委譲されていない権限は州または人民に留保される(アメリカ合衆国憲法修正第10条)。しかし、この権限分配は歴史を通じて解釈が変化し、時には連邦政府と州政府の間で対立を生んできた。州政府と地方自治体は、財政難、公共サービスの提供、インフラの老朽化、地域間の格差など、様々な課題に直面している。

5.2. 政党と選挙

アメリカ合衆国は、事実上の二大政党制であり、その歴史の大部分を通じてこの制度が機能してきた。憲法は政党について言及していないが、18世紀に連邦党と反連邦党と共に独立して発展した。現在の主要政党は民主党と共和党である。民主党は一般的にその綱領において比較的リベラルと見なされ、共和党は比較的保守的と見なされる。

大統領選挙、議会選挙(上院議員選挙、下院議員選挙)、そして大統領任期の中間に行われる中間選挙が主要な選挙である。大統領選挙は4年ごとに行われ、選挙人団制度を通じて間接的に選出される。議会選挙は2年ごとに行われ、上院議員は6年任期で3分の1が改選され、下院議員は2年任期で全員が改選される。選挙運動は長期間にわたり、多額の資金を必要とすることが特徴である。

有権者の政治参加は、投票率の変動や、特定の層の参加の度合いによって特徴づけられる。選挙制度が抱える課題としては、投票権の保障(特にマイノリティや若年層)、選挙資金規正のあり方(政治献金の影響力)、選挙区割り(ゲリマンダー)などが長年議論されている。これらの課題は、選挙の公正性や民主主義の健全性に関わる重要な問題として認識されている。

5.3. 対外関係

アメリカ合衆国は確立された外交関係の構造を持ち、2024年時点で世界で2番目に大きな外交団を擁している。国際連合安全保障理事会の常任理事国であり、国際連合本部の所在地でもある。アメリカ合衆国はG7、G20、OECDといった政府間組織のメンバーである。ほぼ全ての国がアメリカ合衆国に大使館を置き、多くが領事館(公的代表者)を国内に設置している。同様に、イラン、北朝鮮、ブータンを除き、ほぼ全ての国がアメリカ合衆国と公式な外交使節団を設置している。台湾はアメリカ合衆国と正式な外交関係を持たないが、緊密な非公式関係を維持している。アメリカ合衆国は、中国による潜在的な侵略を抑止するため、定期的に台湾に軍事装備を供給している。地政学的な注目は、アメリカ合衆国がオーストラリア、インド、日本と共に四か国戦略対話(クアッド)に参加したことで、インド太平洋地域にも向けられた。

アメリカ合衆国は、イギリスと「特別な関係」を持ち、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピン、日本、韓国、イスラエル、そしていくつかのEU加盟国(フランス、イタリア、ドイツ、スペイン、ポーランド)と強固な関係を築いている。アメリカ合衆国は、軍事および安全保障問題に関してNATOの同盟国と、また米州機構および米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)を通じてアメリカ大陸の国々と緊密に協力している。南アメリカでは、コロンビアが伝統的にアメリカ合衆国の最も緊密な同盟国と見なされている。アメリカ合衆国は、ミクロネシア、マーシャル諸島、パラオに対して、自由連合盟約を通じて完全な国際的防衛権限と責任を行使している。インドとの戦略的協力をますます進めている一方、中国との関係は着実に悪化している。2014年以降、アメリカ合衆国はウクライナの主要な同盟国となり、2022年のロシアによる侵攻に対し、同国に大規模な軍事装備やその他の支援を提供している。

外交政策の基本理念としては、民主主義の促進、人権の擁護、自由貿易の推進などが掲げられてきたが、その歴史的変遷の中で、孤立主義から国際主義へ、そして冷戦後の単独行動主義から多国間協調へと、その力点が変化してきた。人権外交や民主主義支援は、アメリカ外交の重要な柱の一つであり続けているが、その適用においては、国益との関連や現実政治の考慮から、しばしば批判や議論の対象となってきた。

5.3.1. 主要国との関係

アメリカ合衆国は、その国際的な地位と影響力から、世界の多くの国々と複雑かつ多岐にわたる二国間関係を築いている。

- 同盟国:

- 競争国・対立国:

- 中華人民共和国:経済的には相互依存関係にあるものの、貿易摩擦、先端技術、安全保障(特に南シナ海や台湾海峡)、人権問題などをめぐり、戦略的な競争関係が激化している。

- ロシア:冷戦終結後も、地政学的な影響力、軍縮、サイバーセキュリティ、民主主義への介入疑惑などをめぐり、緊張関係が続いている。特に2022年のウクライナ侵攻以降、対立は深刻化している。

これらの国々との関係は、歴史的経緯、経済的相互依存、安全保障上の懸念、価値観の共有または対立など、様々な要因によって形成され、常に変動している。アメリカ合衆国は、これらの国々との間で、対話と圧力、協力と競争を組み合わせた多角的な外交を展開している。

5.3.2. 国際社会における役割

アメリカ合衆国は、20世紀半ば以降、国際社会において主導的な役割を果たしてきた。その役割は多岐にわたり、時代とともに変化してきたが、主な側面は以下の通りである。

- 国際平和と安全保障の維持:国際連合安全保障理事会の常任理事国として、またNATOのような集団安全保障体制の中心国として、紛争解決、平和維持活動、テロ対策、核不拡散などにおいて重要な役割を担ってきた。冷戦時代には自由主義陣営の盟主として共産主義と対峙し、冷戦後は唯一の超大国として国際秩序の形成に大きな影響力を行使した。しかし、その軍事介入や外交政策は、時に国際的な論争や批判を引き起こすこともあった。

- 経済協力と国際貿易体制の推進:第二次世界大戦後、ブレトン・ウッズ体制の構築を主導し、IMFや世界銀行の設立に貢献した。GATTおよびその後のWTO体制下での自由貿易の推進にも積極的であった。マーシャル・プランによるヨーロッパ復興支援など、経済援助を通じた影響力も行使してきた。近年では、TPP(後に離脱)やUSMCAなど、地域的な経済連携協定にも関与している。

- 人権擁護と民主主義の推進:世界人権宣言の起草に関与するなど、普遍的な人権の価値を国際的に提唱してきた。民主主義の拡大を外交政策の柱の一つとし、権威主義体制への批判や民主化支援を行ってきた。しかし、冷戦期には反共産主義を優先し、独裁政権を支援した事例もあり、その人権外交は一貫性を欠くとの批判も受けてきた。

- 地球規模課題への対応:気候変動、感染症対策(COVID-19など)、貧困削減、食糧安全保障といった地球規模の課題に対し、技術力や資金力を背景に国際的な取り組みに貢献してきた。パリ協定への参加(一時離脱後再参加)や、WHOなどの国際機関を通じた活動がその例である。

アメリカ合衆国の国際社会における役割は、その国益、国内政治、国際情勢の変化に応じて揺れ動いてきた。孤立主義と国際主義、単独行動主義と多国間協調主義の間で、その外交姿勢は変化を続けている。国際条約や国際協定への参加状況も、政権によって変動することがある。

5.4. 軍事

アメリカ合衆国大統領は、アメリカ軍の最高指揮官であり、その指導者である国防長官と統合参謀本部議長を任命する。ワシントンD.C.近郊のペンタゴンに本部を置くアメリカ国防総省は、陸軍、海兵隊、海軍、空軍、宇宙軍の5つの軍種を管理している。沿岸警備隊は、平時には国土安全保障省によって管理され、戦時には海軍省に移管されることがある。

2023年、アメリカ合衆国は軍事に9160.00 億 USDを支出し、これは他のどの国よりも圧倒的に多い額であり、世界の軍事支出の37%を占め、国のGDPの3.4%に相当する。アメリカ合衆国は、ロシアに次いで世界第2位の核兵器保有国であり、世界の核兵器の42%を保有している。

アメリカ合衆国は、中国人民解放軍とインド軍に次いで、世界で3番目に大きな統合軍を擁している。軍は海外に約800の基地および施設を運営し、25の外国に100人以上の現役兵士を配備している。

州防衛軍(SDF)は、州政府の単独の権限の下で活動する軍事部隊である。SDFは州法および連邦法によって承認されているが、州知事の指揮下にある。これらは、連邦化される可能性のある州の州兵部隊とは異なる。しかし、州の州兵隊員は、1933年国防法改正に基づき連邦化されることがあり、これにより州兵および空軍州兵の部隊および人員がアメリカ陸軍および(1947年以降)アメリカ空軍に統合される。

アメリカの軍事行動は、国際関係や人権に大きな影響を与えてきた。特に対テロ戦争以降の軍事介入は、その正当性や人道的影響について国内外で多くの議論を呼んでいる。

5.5. 法制度と司法

アメリカ合衆国の法体系は、主に連邦法と州法から構成され、コモン・ロー(判例法)の伝統を強く受け継いでいる。

司法制度は、連邦裁判所制度と各州の州裁判所制度の二本立てとなっている。連邦裁判所は、最高裁判所を頂点とし、その下に控訴裁判所、地方裁判所が設置されている。連邦裁判所は、憲法、連邦法、条約に関する事件、州際間の紛争、海事事件などを管轄する。州裁判所は、それぞれの州法に基づいて州内の事件を幅広く管轄する。

主要な法執行機関としては、連邦レベルではFBI(国内の主要な連邦犯罪捜査)、DEA(薬物犯罪取締)、ATF(アルコール、タバコ、火器、爆発物の規制)、シークレットサービス(大統領警護、金融犯罪捜査)などがある。州および地方レベルでは、州警察、郡保安官、市警察などが法執行を担う。

刑事司法および民事司法の過程は、適正手続の保障、陪審審理の権利などを特徴とする。憲法修正条項は、言論の自由、信教の自由、令状なき不当な捜索・押収の禁止、自己負罪拒否特権、残虐で異常な刑罰の禁止など、市民の権利を保障している。ミランダ警告やロー対ウェイド判決(後に覆された)など、重要な判例が法の解釈と適用に大きな影響を与えてきた。

法の下の平等とアクセス・トゥ・ジャスティス(司法へのアクセス)は、アメリカ法制度の重要な理念であるが、現実には人種、社会経済的地位、地理的条件などによる格差が存在し、これが大きな社会問題となっている。特に、刑事司法制度における人種的偏りや、高額な訴訟費用による司法アクセスの困難さなどが課題として指摘されている。

6. 経済

アメリカ合衆国は、世界最大の国内総生産(GDP)を誇る経済大国であり、その経済活動は世界経済全体に大きな影響力を持つ。市場経済を基本としつつも、政府による一定の規制や介入が行われる混合経済体制をとっている。その経済は、豊富な天然資源、高度な技術力、巨大な国内市場、そして活発な起業家精神によって支えられてきたが、同時に所得格差の拡大や環境への負荷といった課題も抱えている。

6.1. 経済概観

アメリカ合衆国は、名目GDPにおいて1890年頃から世界最大の経済大国であり続けている。2024年時点でのGDPは29.00 兆 USDを超え、名目上の世界経済生産高の4分の1以上を占め、購買力平価(PPP)調整後では15%を占めている。1983年から2008年にかけて、アメリカの実質年間GDP成長率は3.3%であり、これは他のG7諸国の加重平均2.3%と比較して高い水準である。国は名目GDPで世界第1位、PPP調整後GDPで第2位、PPP調整後1人当たりGDPで第9位にランクされている。OECD諸国の中で、1人当たりの可処分家計所得が最も高い。2024年2月時点で、連邦政府の総債務は34.40 兆 USDであった。

2023年時点で、収益による世界最大の企業500社のうち、136社がアメリカに本社を置いており、これはどの国よりも多い数である。米ドルは、国際取引で最も使用される通貨であり、国の支配的な経済、軍事力、ペトロダラーシステム、そしてそれに連動するユーロダラーと大規模な米国債市場に支えられた、世界で最も重要な基軸通貨である。いくつかの国では公式通貨として使用され、他の国では事実上の通貨となっている。アメリカは、USMCAを含むいくつかの国と自由貿易協定を結んでいる。2019年の世界競争力報告では、シンガポールに次いで第2位にランクされた。アメリカ合衆国は脱工業化社会に達し、しばしばサービス経済と表現されるが、依然として主要な工業大国である。2021年、アメリカの製造業部門は中国に次いで世界で2番目に大きかった。

ニューヨーク市は世界の主要な金融センターであり、世界最大の大都市経済の中心地である。ニューヨーク市にあるニューヨーク証券取引所とNASDAQは、時価総額と取引量で世界最大の2つの証券取引所である。アメリカ合衆国は、多くの経済分野、特に人工知能、電子工学とコンピュータ、医薬品、医療、航空宇宙、軍事装備において、技術進歩とイノベーションの最前線にあるか、それに近い位置にある。国の経済は、豊富な天然資源、よく発達したインフラ、そして高い生産性によって支えられている。アメリカ合衆国の最大の貿易相手国は、欧州連合、メキシコ、カナダ、中国、日本、韓国、イギリス、ベトナム、インド、台湾である。アメリカ合衆国は世界最大の輸入国であり、第2位の輸出国である。サービス輸出額では断トツで世界最大である。

アメリカ人はOECD加盟国の中で平均的な世帯および従業員所得が最も高く、2023年には世帯所得の中央値で第4位であり、2013年の第6位から上昇した。2023年には個人の消費支出が18.50 兆 USDを超え、アメリカは消費主導型経済であり、世界最大の消費者市場である。アメリカ合衆国は、2023年時点でドル建て億万長者数および百万長者数で第1位であり、735人の億万長者と約2200万人の百万長者がいる。

アメリカの富は非常に集中しており、2011年には成人人口の最も裕福な10%が国の家計資産の72%を所有し、下位50%はわずか2%しか所有していなかった。アメリカの富の不平等は1980年代後半から大幅に増大し、所得格差は2019年に過去最高を記録した。1970年代以降、アメリカの賃金上昇と労働者の生産性の間には乖離が見られる。2016年には、所得上位5分の1の層が全所得の半分以上を占め、アメリカはOECD諸国の中で最も所得分布の広い国の一つとなった。2024年にはアメリカで約77万1480人のホームレスがいた。2022年には640万人の子供が食糧不安を経験した。フィーディング・アメリカは、アメリカの子供たちの約5人に1人、およそ1300万人が飢餓を経験し、次の食事がいつどこで得られるかわからない状態にあると推定している。また2022年には、約3790万人、すなわちアメリカ人口の11.5%が貧困状態にあった。

アメリカ合衆国は、他の高所得国のほとんどよりも福祉国家が小さく、政府の行動を通じて再分配される所得も少ない。先進国の中で唯一、全国的に労働者に有給休暇を保証せず、有給家族休暇を法的権利として連邦レベルで持たない数少ない国の一つである。アメリカ合衆国は、弱い団体交渉制度と危機に瀕した労働者に対する政府支援の欠如のため、他のほとんどの先進国よりも低所得の労働者の割合が高い。

近年の経済動向としては、パンデミックからの回復、サプライチェーンの混乱、インフレーションの高まり、そしてそれに対応するための金融政策の引き締めなどが見られる。格差の拡大、連邦政府の債務問題、産業構造の転換(特に再生可能エネルギーへの移行やデジタルトランスフォーメーション)などが、今後のアメリカ経済の主要な課題として挙げられる。

6.2. 科学技術

アメリカ合衆国は、19世紀後半から技術革新のリーダーであり、20世紀半ばからは科学研究のリーダーであった。互換部品の生産方法と工作機械産業の確立は、19世紀後半のアメリカの消費者製品の大規模製造を可能にした。20世紀初頭までに、工場の電化、組立ラインの導入、その他の省力化技術が大量生産のシステムを作り出した。

21世紀においても、アメリカ合衆国は世界有数の科学大国であり続けているが、中国が多くの分野で主要な競争相手として台頭している。アメリカは、どの国よりも研究開発費の総額が最も多く、GDPに占める割合では第9位である。2022年、アメリカ合衆国は(中国に次いで)科学論文発表数が2番目に多い国であった。2021年、アメリカは特許出願数で(中国に次いで)第2位、商標および意匠出願数では(中国、ドイツに次いで)第3位であった。2023年と2024年、アメリカ合衆国はグローバル・イノベーション・インデックスで(スイス、スウェーデンに次いで)第3位にランクされた。アメリカ合衆国は、人工知能技術の開発において主導的な国と見なされている。2023年、『グローバル・ファイナンス』誌によって、アメリカ合衆国は(韓国に次いで)世界で2番目に技術的に進んだ国にランクされた。

アメリカ合衆国は1950年代後半から宇宙計画を維持しており、1958年の国家航空宇宙局(NASA)設立に始まる。NASAのアポロ計画(1961年 - 1972年)は、1969年のアポロ11号ミッションで初の有人月面着陸を達成し、これは同機関の最も重要なマイルストーンの一つであり続けている。NASAによるその他の主要な取り組みには、スペースシャトル計画(1981年 - 2011年)、ボイジャー計画(1972年 - 現在)、ハッブルおよびジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(それぞれ1990年と2021年に打ち上げ)、そして多目的火星探査計画(「スピリット」と「オポチュニティ」、「キュリオシティ」、「パーサヴィアランス」)などがある。NASAは国際宇宙ステーション(ISS)に協力する5つの機関の一つであり、アメリカのISSへの貢献には、「デスティニー」(2001年)、「ハーモニー」(2007年)、「トランクウィリティー」(2010年)などの複数のモジュール、および継続的な物流・運用支援が含まれる。

アメリカ合衆国の民間部門は、世界の商業宇宙飛行産業を支配している。著名なアメリカの宇宙飛行請負業者には、ブルーオリジン、ボーイング、ロッキード・マーティン、ノースロップ・グラマン、スペースXなどがある。NASAの商業乗員輸送開発、商業補給サービス、商業月ペイロードサービス、NextSTEPなどのプログラムは、アメリカの宇宙飛行における民間部門の関与拡大を促進してきた。科学技術の発展は、社会や倫理にも大きな影響を与えており、遺伝子編集技術や人工知能倫理などが議論の対象となっている。

6.3. 社会基盤

アメリカ合衆国の国家運営に不可欠な社会基盤は、交通網、エネルギー供給システム、情報通信インフラなど多岐にわたる。これらの現状と特徴、及び関連する政策課題は、国の競争力と国民生活の質に直結している。

6.3.1. 交通・運輸

アメリカ合衆国の交通システムは、広大な国土と分散した人口に対応するため、極めて発達している。アメリカ合衆国運輸省とその部門は、税関、移民、およびセキュリティを除く輸送のすべての側面に関する規制、監督、および資金提供を行っている。(後者はアメリカ合衆国国土安全保障省の責任範囲である。)各州には独自の運輸省があり、州道の建設と維持管理を行っている。州によっては、この部門が他の輸送手段を直接運営または監督する場合もある。

航空法はほぼ完全に連邦政府の管轄であり、連邦航空局が民間航空、航空交通管理、認証とコンプライアンス、および航空安全のすべての側面を規制している。しかし、自動車交通法は、連邦政府の敷地内(国立公園や軍事基地など)または未組織のアメリカ領土にある道路を除き、州および地方当局によって制定および施行される。アメリカ合衆国沿岸警備隊は、沿岸だけでなく内陸の米国水路における法と安全保障の主要な執行者であるが、沿岸干潟に対する経済的管轄権は州政府と連邦政府の間で共有されている。米国の内陸水路は、総延長4.10 万 kmで、世界で5番目に長い。

旅客および貨物鉄道システム、バスシステム、水上フェリー、ダムは、公的または私的所有および運営の下にある場合がある。米国の民間航空会社はすべて私有である。米国のほとんどの空港は地方自治体によって所有および運営されており、私設空港もいくつかある。運輸保安庁は2001年以来、ほとんどの主要空港でセキュリティを提供している。

商業鉄道と列車は、20世紀半ばまで米国における主要な輸送手段であった。同じ主要ルートを提供するジェット旅客機と空港の導入は、1960年代までに州間および都市間鉄道旅客サービスの需要の減少を加速させた。州間高速道路網の完成もまた、鉄道による旅客サービスの急激な縮小を早めた。これらの重要な進展により、1971年に連邦政府によって全国鉄道旅客公社、現在はアムトラックと呼ばれる組織が設立された。アムトラックは、国内のほとんどの地域で限られた都市間鉄道旅客サービスを維持するのに役立っている。米国のほとんどの主要都市にサービスを提供しているが、北東部、カリフォルニア、イリノイ州以外では、通常1日数本の列車しか運行していない。より頻繁なアムトラックサービスは、特定の主要都市間の地域回廊、特にワシントンD.C.、フィラデルフィア、ニューヨーク市、ボストン間の北東回廊、ニューヨーク市とオールバニ間、シカゴ都市圏、およびカリフォルニアと太平洋岸北西部の一部で利用可能である。アムトラックは、ラスベガスやフェニックスなど、いくつかの米国の主要な目的地にはサービスを提供していない。

アメリカの民間航空産業は完全に企業によって所有されており、1978年以降大部分が規制緩和されているが、ほとんどの主要空港は公有である。乗客数で世界最大の3つの航空会社はアメリカを拠点としており、2013年にUSエアウェイズに買収された後、アメリカン航空が第1位である。世界の最も忙しい旅客空港50港のうち16港がアメリカにあり、その中には上位5港と最も忙しいハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港が含まれる。2022年、アメリカには19,969の空港があり、そのうち5,193港がゼネラル・アビエーションやその他の活動を含む「公共利用」として指定されている。

アメリカ合衆国の道路の圧倒的多数は、州および地方政府によって所有および維持されている。アメリカ連邦政府のみによって維持される道路は、一般的に国立公園などの連邦政府の土地、または軍事基地などの連邦施設でのみ見られる。州を結ぶ広大で開放的なフリーウェイである州間高速道路網は、一部連邦政府によって資金提供されているが、その区間を管理する州政府によって所有および維持されている。一部の州は、建設と維持管理の費用を賄うために通常通行料を使用する、しばしば「パークウェイ」または「ターンパイク」と呼ばれる独自の広大な高速道路に資金を提供し、建設している。同様に、一部の私有道路もこの目的のために通行料を使用する場合がある。

アメリカの公共交通機関には、バス、通勤鉄道、フェリー、そして時には航空会社サービスが含まれる。公共交通システムは、需要が最も高い高人口密度の地域にサービスを提供している。しかし、多くのアメリカの都市、町、郊外は自動車依存であり、郊外の公共交通機関はあまり一般的ではなく、サービスもはるかに頻繁ではない。ほとんどのアメリカの都市部には何らかの形の公共交通機関があり、特に市バスが顕著であるが、ニューヨーク、シカゴ、アトランタ、フィラデルフィア、ボストン、サンフランシスコ、ポートランド(オレゴン州)などの最大級の都市は、地下鉄やライトレールも含む広範なシステムを運営している。アメリカ合衆国のほとんどの公共交通サービスは地方自治体によって運営されているが、国内および地域の通勤路線が主要なアメリカの都市回廊にサービスを提供している。

アメリカ合衆国における個人輸送は、自動車が支配的であり、643736 万 m (400.00 万 mile)の公道網で運行されており、世界で最も長い。国の鉄道輸送網も、29.36 万 kmで世界で最も長く、主に貨物輸送を扱っている。世界の最も忙しいコンテナ港50港のうち4港がアメリカ合衆国にあり、アメリカで最も忙しいのはロサンゼルス港である。

オールズモビル・カーブドダッシュとフォード・モデルTは、それぞれアメリカ車であり、最初の量産車および大衆向け手頃価格車と考えられている。アメリカの自動車会社ゼネラルモーターズは、1931年から2008年まで世界で最も売れている自動車メーカーの称号を保持していた。アメリカ合衆国は、2023年に自動車生産台数で世界第2位であり、世界で最も価値のある自動車会社であるテスラ社の本拠地である。アメリカ合衆国は、2010年に中国に追い抜かれて以来、販売台数で世界第2位の自動車市場であり、アメリカは人口当たりの自動車保有台数で世界最高であり、1000人当たり910台である。価値ベースでは、アメリカは2022年に世界最大の自動車輸入国であり、第3位の輸出国であった。

交通インフラの老朽化、公共交通機関の整備不足、地方間の格差、環境負荷の増大などが課題として挙げられる。

6.3.2. エネルギー

2023年、アメリカ合衆国は約84%のエネルギーを化石燃料から得ており、国のエネルギー源の最大は石油(38%)、次いで天然ガス(36%)、再生可能エネルギー源(9%)、石炭(9%)、そして原子力(9%)であった。アメリカ合衆国は世界の人口の4%未満を占めるが、世界のエネルギー消費の約16%を消費している。アメリカ合衆国は、中国に次いで温室効果ガス排出量で第2位である。

アメリカ合衆国は、世界の原子力発電の最大の生産国であり、世界の原子力発電量の約30%を生成している。また、どの国よりも多くの原子炉を保有している。2024年から、アメリカ合衆国は2050年までに原子力発電能力を3倍にする計画である。

エネルギー政策においては、エネルギー安全保障の確保、気候変動対策、そしてエネルギー転換(化石燃料から再生可能エネルギーへの移行)が重要な課題となっている。シェール革命による国内の石油・天然ガス生産量の増加はエネルギー自給率向上に貢献したが、環境への影響も懸念されている。

6.4. 所得・貧困・格差

アメリカ合衆国の国民所得水準は世界的に見て高い部類に入るが、その分布は極めて不均等である。所得格差および資産格差は、他の多くの先進国と比較して大きく、近年さらに拡大する傾向にある。

アメリカ合衆国国勢調査局によると、2022年の世帯所得の中央値は約7.46 万 USDであったが、上位10%の富裕層が国民総所得の約半分を、上位1%が約20%を占める一方、下位50%の層の所得シェアは10%台前半に留まっている。

貧困も深刻な問題であり、2022年の貧困率は11.5%で、約3790万人が貧困ライン以下で生活している。特に、アフリカ系アメリカ人、ヒスパニック、先住民族といったマイノリティ集団や、一人親家庭、子供の貧困率が高い傾向にある。2022年には640万人の子供たちが食糧不安を経験した。ホームレス問題も依然として深刻であり、2024年には約77万1480人がホームレス状態にあると報告されている。

経済格差の背景には、グローバル化の進展、技術革新による労働市場の変化、労働組合の弱体化、税制や社会保障制度のあり方など、複合的な要因が指摘されている。政府は、最低賃金の引き上げ、教育機会の拡充、累進課税の強化、社会保障制度の改革などを通じて格差是正に取り組んでいるが、その効果や方向性については政治的な対立も大きい。社会的流動性の低下も懸念されており、親の経済状況が子供の将来を大きく左右する傾向が強まっているとの指摘もある。経済格差の問題は、社会の安定や民主主義の健全性にも影響を与える重要な課題として認識されており、様々な社会運動や政策提言が行われている。

7. 人口と社会

アメリカ合衆国は、世界で最も民族的に多様な国の一つであり、その人口構成、社会構造、社会制度は、長年にわたる移民の歴史と深く結びついている。しかし、この多様性は、豊かさをもたらす一方で、様々な社会問題や現代的課題も生み出している。

7.1. 人口統計

2024年の推計によると、人口上位10州はカリフォルニア州(3940万人)、テキサス州(3130万人)、フロリダ州(2340万人)、ニューヨーク州(1990万人)、ペンシルベニア州(1310万人)、イリノイ州(1270万人)、オハイオ州(1190万人)、ジョージア州(1120万人)、ノースカロライナ州(1100万人)、ミシガン州(1010万人)である。

アメリカ合衆国国勢調査局は、2020年4月1日時点で3億3144万9281人の居住者を報告し、アメリカ合衆国を中国、インドに次ぐ世界で3番目に人口の多い国とした。国勢調査局の2024年の公式人口推計は3億4011万988人で、2020年の国勢調査から2.6%増加した。同局の米国人口時計によると、2024年7月1日時点で、アメリカの人口は16秒ごとに1人、つまり1日あたり約5400人純増した。2023年、15歳以上のアメリカ人の51%が既婚、6%が死別、10%が離婚、34%が未婚であった。2023年のアメリカの合計特殊出生率は女性1人当たり1.6人であり、2019年には一人親世帯で暮らす子供の割合が23%と世界で最も高かった。

アメリカ合衆国は多様な人口を抱えており、37の祖先グループが100万人以上のメンバーを有している。ヨーロッパ、中東、または北アフリカ系の白人アメリカ人が最大の人種および民族グループを形成し、アメリカ人口の57.8%を占める。ヒスパニックおよびラテン系アメリカ人が2番目に大きなグループを形成し、アメリカ人口の18.7%を占める。アフリカ系アメリカ人は国内で3番目に大きな祖先グループを構成し、アメリカ総人口の12.1%を占める。アジア系アメリカ人は国内で4番目に大きなグループであり、アメリカ人口の5.9%を構成する。国内の370万人の先住民は約1%を占め、約574の先住民族部族が連邦政府によって承認されている。2022年、アメリカ人口の年齢の中央値は38.9歳であった。マイノリティ集団や脆弱な立場の人々の状況は、依然として重要な社会的課題である。

7.2. 言語

アメリカ合衆国では多くの言語が話されているが、英語が圧倒的に最も一般的に話され書かれている言語である。連邦レベルでの公用語は存在しないが、アメリカの帰化要件のような一部の法律は英語を標準化しており、ほとんどの州が英語を公用語と宣言している。3つの州と4つのアメリカ領土は、英語に加えて地方または先住民言語を承認しており、ハワイ(ハワイ語)、アラスカ(20の先住民言語)、サウスダコタ(スー語)、アメリカ領サモア(サモア語)、プエルトリコ(スペイン語)、グアム(チャモロ語)、そして北マリアナ諸島(カロリン語とチャモロ語)が含まれる。合計で169のアメリカ先住民諸語がアメリカ合衆国で話されている。プエルトリコでは、英語よりもスペイン語が広く話されている。

アメリカ地域社会調査(2020年)によると、アメリカの5歳以上の人口のうち約2億4540万人が家庭で英語のみを話していた。約4120万人が家庭でスペイン語を話し、これは2番目に多く使用される言語である。家庭で100万人以上が話すその他の言語には、中国語(340万人)、タガログ語(171万人)、ベトナム語(152万人)、アラビア語(139万人)、フランス語(118万人)、韓国語(107万人)、ロシア語(104万人)が含まれる。2010年に家庭で100万人が話していたドイツ語は、2020年には総話者数が85万7000人に減少した。少数民族言語や移民言語の現状は、言語の多様性を維持する上で重要な課題となっている。

7.3. 宗教

2023年のギャラップ社の調査によると、アメリカ合衆国の宗教的所属は、プロテスタントが33%、カトリックが22%、特定の宗派に属さないキリスト教徒が11%、ユダヤ教が2%、モルモン教が1%、その他の宗教が6%、無所属が22%、無回答が3%であった。

アメリカ合衆国憲法修正第1条は、国内における宗教の自由な行使を保障し、議会がその設立に関する法律を制定することを禁じている。宗教的実践は広範であり、世界で最も多様な国の一つであり、非常に活気に満ちている。アメリカ合衆国は世界最大のキリスト教徒人口を抱えている。その他の注目すべき信仰には、ユダヤ教、仏教、ヒンドゥー教、イスラム教、多くのニューエイジ運動、そしてアメリカ先住民の宗教が含まれる。宗教的実践は地域によって著しく異なる。「儀礼的政教分離原則」はアメリカ文化において一般的である。

アメリカ人の圧倒的多数はより高次の力や精神的な力を信じ、祈りなどの精神的実践に従事し、自身を宗教的または精神的であると考えている。南部に位置する「バイブル・ベルト」では、福音主義プロテスタントが文化的に重要な役割を果たしているが、ニューイングランドや西部はより世俗的な傾向がある。モルモン教(ジョセフ・スミスの暗殺後、1847年にブリガム・ヤングの指導の下、ミズーリ州やイリノイ州から西へ移住した会員たちによる回復主義運動)は、今日でもユタ州で支配的な宗教であり続けている。

7.4. 移民

アメリカの移民人口は、絶対数において世界で群を抜いて最大である。2022年、アメリカ合衆国には8770万人の移民とアメリカ生まれの移民の子供たちがおり、アメリカ全体の人口のほぼ27%を占めていた。2017年、アメリカの外国生まれの人口のうち、約45%(2070万人)が帰化市民、27%(1230万人)が合法的永住者、6%(220万人)が一時的合法的居住者、そして23%(1050万人)が非正規移民であった。2019年、移民の出身国トップはメキシコ(移民の24%)、インド(6%)、中国(5%)、フィリピン(4.5%)、エルサルバドル(3%)であった。2022会計年度には、100万人以上の移民(そのほとんどが家族再統合を通じて入国)が合法的居住権を付与された。2024会計年度だけでも、移民政策研究所によると、アメリカ合衆国は10万34人の難民を再定住させ、これにより「アメリカ合衆国はヨーロッパやカナダの他の主要な再定住国をはるかに凌駕し、世界の主要な再定住先としての役割を再確立した」。

移民はアメリカ社会と文化に多大な影響を与えており、多文化主義の進展、社会統合の課題、経済への貢献(労働力供給、イノベーション促進など)といった側面がある。一方で、不法移民問題、移民排斥の動き、社会保障制度への負荷など、移民に関連する社会問題も存在する。移民政策は、歴史を通じて常に議論の的であり、国境管理の強化、合法的な移民受け入れ枠の設定、非正規移民の地位に関する問題などが主要な論点となっている。

7.5. 都市と住居

アメリカ人の約82%が郊外を含む都市部に居住しており、その約半数が人口5万人以上の都市に住んでいる。2022年、人口10万人以上の法人化された自治体は333あり、9都市が100万人以上の住民を抱え、ニューヨーク市、ロサンゼルス、シカゴ、ヒューストンの4都市は人口200万人を超えていた。多くのアメリカの都市人口は、特に南部と西部で急速に増加している。

主要都市は、歴史的に移民の受け入れ地として発展し、多様な文化が混在する一方で、経済活動の中心地としての役割も担ってきた。しかし、都市化の進展は、住宅価格の高騰、交通渋滞、スラム街の形成、ジェントリフィケーション、ホームレス問題といった都市問題を引き起こしている。住居文化は多様であり、一戸建てが一般的であるが、アパートや公営住宅も存在する。郊外化の現象は、20世紀半ば以降、自動車の普及とともに進み、都市構造や生活様式に大きな変化をもたらした。近年では、都心回帰の動きも見られるが、依然として多くの人々が郊外に居住している。

7.6. 教育

アメリカの初等・中等教育(アメリカではK-12、「幼稚園から12年生まで」として知られる)は分権化されている。学校制度は州、準州、そして時には地方自治体によって運営され、アメリカ合衆国教育省によって規制されている。一般的に、子供たちは5歳または6歳(幼稚園または1年生)から18歳まで学校または承認されたホームスクールに通うことが義務付けられている。これにより、生徒は多くの場合、アメリカの高校の最終学年である12年生まで通うことになるが、一部の州や準州では16歳または17歳で早期に学校を辞めることが許可されている。アメリカは、他のどの国よりも生徒一人当たりの教育費を多く支出しており、2020年から2021年にかけて、公立小中学校の生徒一人当たり年間平均18,614ドルを支出した。25歳以上のアメリカ人のうち、92.2%が高校を卒業し、62.7%が何らかの大学教育を受け、37.7%が学士号を取得し、14.2%が大学院の学位を取得した。アメリカの識字率はほぼ普遍的である。この国は、どの国よりも多くのノーベル賞受賞者を輩出しており、411人(413の賞を受賞)がいる。

アメリカの高等教育は世界的に高い評価を得ている。様々なランキング機関によってリストアップされた世界のトップ大学の多くがアメリカにあり、トップ25のうち19校が含まれる。アメリカの高等教育は州立大学システムが支配的であるが、国内の多くの私立大学やカレッジには全米学生の約20%が在籍している。地方のコミュニティ・カレッジは、一般的に大学教育の最初の2年間をカバーするコースワークと学位プログラムを提供している。これらはしばしば、よりオープンな入学ポリシー、短い学術プログラム、そして低い授業料を特徴とする。

高等教育への公的支出に関しては、アメリカはOECD平均よりも生徒一人当たりの支出が多く、公的および私的支出を合わせた場合、アメリカ人はすべての国よりも多く支出している。連邦政府から直接資金提供を受けている大学やカレッジは授業料を請求せず、軍人や政府職員に限定されている。これらには、アメリカの士官学校、海軍大学院、軍事幕僚大学が含まれる。いくつかの学生ローン免除プログラムが実施されているにもかかわらず、学生ローン債務は2010年から2020年の間に102%増加し、2022年には1.70 兆 USDを超えた。教育機会の平等、学力格差、高等教育費の高騰などが、アメリカの教育政策における重要な課題となっている。

7.7. 保健と福祉

疾病管理予防センター(CDC)によると、2023年のアメリカ人の平均出生時平均余命は78.4歳(男性75.8歳、女性81.1歳)であった。これは2022年の77.5歳から0.9年増加し、CDCは新たな平均が主に「COVID-19、心臓病、不慮の事故、がん、糖尿病による死亡率の減少」によってもたらされたと指摘した。1998年以降、アメリカの平均余命は他の裕福な先進工業国に遅れを取り始め、アメリカ人の「健康上の不利」の差はそれ以来拡大し続けている。

コモンウェルス財団は2020年に、アメリカ合衆国が高所得国の中で最も自殺率が高いと報告した。アメリカの成人人口の約3分の1が肥満であり、さらに3分の1が過体重である。アメリカの医療制度は、一人当たりの支出とGDPに占める割合の両方で、他のどの国よりもはるかに多くの費用を費やしているが、同等国と比較して医療成果が悪く、その理由は議論されている。アメリカ合衆国は、国民皆保険制度を持たない唯一の先進国であり、医療保険に加入していない人口の割合が著しい。貧困層(メディケイド)および65歳以上の高齢者(メディケア)に対する政府資金による医療保障は、プログラムの所得または年齢資格を満たすアメリカ人が利用できる。2010年、オバマ前大統領は医療費負担適正化法を可決した。アメリカにおける中絶は連邦レベルで保護されておらず、17州で違法または制限されている。

社会福祉制度としては、社会保障制度(老齢・遺族・障害保険、失業保険など)、貧困対策(フードスタンプ、住宅扶助など)、児童福祉などが存在する。しかし、これらの制度は他の先進国と比較して対象範囲が限定的であったり、給付水準が低いとの指摘もある。国民の健康水準、主要な疾病の状況、公衆衛生の課題(薬物乱用、精神衛生問題など)、そして社会福祉制度のアクセシビリティは、依然として重要な政策課題である。

7.8. 社会問題と人権

アメリカ合衆国社会は、その多様性と自由を誇る一方で、根深い社会問題と人権に関わる課題に直面し続けている。

- 人種差別:アフリカ系アメリカ人、ヒスパニック、先住民族、アジア系アメリカ人など、多くのマイノリティ集団が、歴史的にも現代においても、制度的差別や個人的な偏見に苦しんできた。警察による暴力、司法制度における不均衡、雇用や教育、住居における格差などが具体的な問題として存在する。公民権運動の成果にもかかわらず、人種間の緊張や対立は依然として社会の大きな分断要因となっている。

- 銃暴力:銃器の広範な所有と緩い規制により、銃による死亡事件(殺人、自殺、事故)が多発しており、特に銃乱射事件は深刻な社会不安を引き起こしている。銃規制の強化を求める声と、憲法修正第2条に基づく銃所持の権利を擁護する声との間で、政治的な対立が続いている。

- 薬物乱用:オピオイド危機をはじめとする薬物乱用は、公衆衛生上の大きな問題であり、過剰摂取による死亡者数の増加や、関連する犯罪、医療費の増大などを引き起こしている。予防、治療、法執行のバランスの取れた対策が求められている。

- 貧富の格差:所得格差と資産格差は著しく、社会的流動性の低下も指摘されている。経済的機会の不平等は、教育、健康、住居など、生活のあらゆる側面に影響を与え、社会全体の安定を損なう要因ともなっている。

- 政治的分断:近年、民主党と共和党の支持者の間で、イデオロギー的な対立が先鋭化し、政治的な議論が困難になっている。この分断は、ソーシャルメディアの普及や特定のメディア報道によって増幅される傾向にあり、社会の亀裂を深めている。

- 国内における人権状況:上記の諸問題に加え、移民の権利、LGBTQ+の権利、信教の自由、プライバシー権、刑事司法制度改革などが、人権擁護の観点から重要な課題となっている。ACLUなどの市民団体や国際人権機関は、これらの問題に対する監視と提言を続けている。

これらの社会問題や人権課題に対しては、市民運動、政策提言、法改正などを通じた取り組みが続けられているが、解決には至っておらず、アメリカ社会の持続的な課題となっている。

8. 文化

アメリカ合衆国の文化は、世界中からの移民が持ち込んだ多様な伝統、価値観、芸術様式が融合し、独自の発展を遂げてきた。その影響力は国境を越え、グローバルな大衆文化の形成に大きく貢献している一方で、国内では地域や民族集団による豊かな文化的多様性が見られる。

8.1. 文学・哲学・思想

植民地時代のアメリカの作家たちは、ジョン・ロックや他の様々な啓蒙思想の哲学者たちに影響を受けていた。アメリカ独立革命期(1765年 - 1783年)は、ベンジャミン・フランクリン、アレクサンダー・ハミルトン、トマス・ペイン、トーマス・ジェファーソンの政治的著作で注目される。独立戦争の直前および直後には、反イギリス的な国民文学への需要を満たす形で新聞が隆盛を極めた。初期の小説には、1791年に出版されたウィリアム・ヒル・ブラウンの『共感の力』がある。作家であり批評家でもあったジョン・ニールは、19世紀初頭から半ばにかけて、ワシントン・アーヴィングのような先人たちがイギリスの模倣をしていると批判し、エドガー・アラン・ポーのような作家に影響を与えることで、アメリカ独自の文学と文化の発展に貢献した。ポーはアメリカの詩と短編小説に新たな方向性をもたらした。ラルフ・ワルド・エマーソンとマーガレット・フラーは、影響力のある超越主義運動の先駆者であった。ヘンリー・デイヴィッド・ソローの『ウォールデン』もこの運動の影響を受けている。

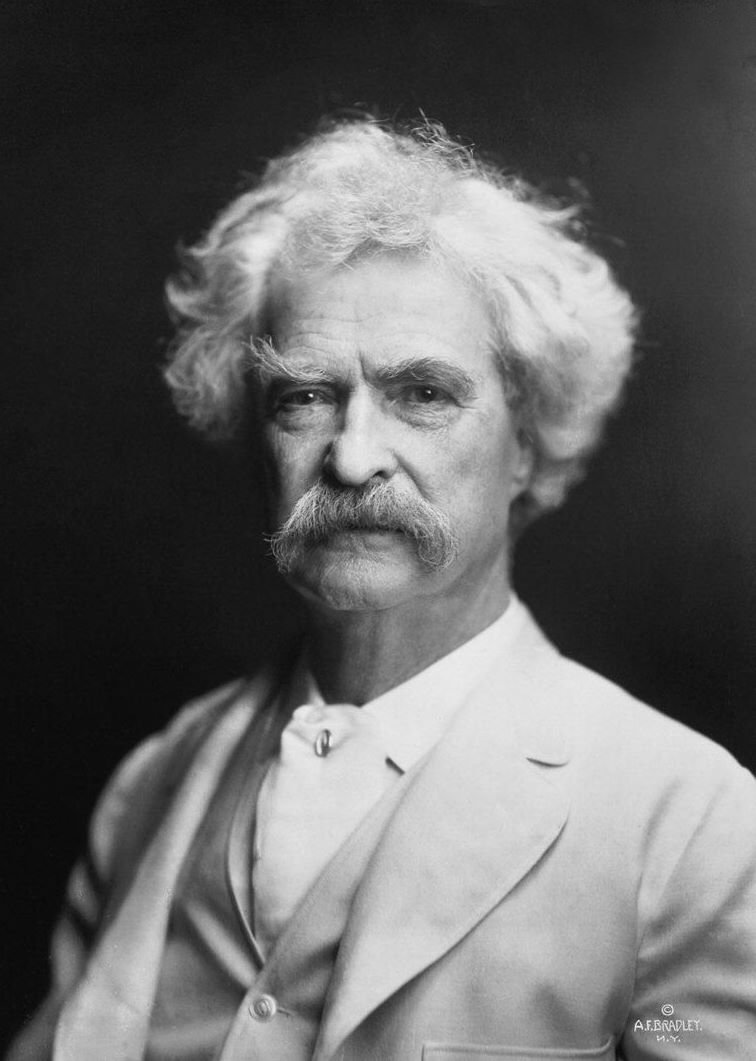

奴隷制度廃止運動をめぐる対立は、ハリエット・ビーチャー・ストウのような作家や、フレデリック・ダグラスのような奴隷物語の作者たちにインスピレーションを与えた。ナサニエル・ホーソーンの『緋文字』(1850年)やハーマン・メルヴィルの『白鯨』(1851年)は、アメリカ史の暗黒面を探求した。19世紀のアメリカ・ルネサンス文学の主要な詩人には、ウォルト・ホイットマン、メルヴィル、エミリー・ディキンソンがいる。マーク・トウェインは西部生まれの最初の大物アメリカ作家であった。ヘンリー・ジェイムズは『ある婦人の肖像』(1881年)のような小説で国際的な評価を得た。識字率が上昇するにつれて、定期刊行物は産業労働者、女性、農村部の貧困層を中心とした物語をより多く掲載するようになった。自然主義、地域主義、リアリズムがこの時代の主要な文学運動であった。

モダニズムは一般的に国際的な性格を帯びていたが、アメリカ合衆国で活動するモダニズム作家は、より特定の地域、人々、文化に作品の根を下ろすことが多かった。北部都市への大移動の後、ハーレム・ルネサンスのアフリカ系アメリカ人および黒人西インド諸島系作家たちは、不平等の歴史を非難し黒人文化を称賛する独立した文学の伝統を発展させた。ジャズ・エイジにおける重要な文化的輸出品であったこれらの著作は、1930年代にアフリカ系ディアスポラのフランス語圏作家の間で生まれた哲学であるネグリチュードに大きな影響を与えた。1950年代には、均質性の理想が多くの作家に偉大なアメリカの小説を書かせようとしたが、ビート・ジェネレーションはこの画一性を拒否し、麻薬使用、セクシュアリティ、社会の欠陥を描写するために、技巧よりも話し言葉の影響を高めるスタイルを用いた。現代文学は以前の時代よりも多元的であり、最も近い統一的な特徴は、言語を用いた自己意識的な実験への傾向である。12人のアメリカ人受賞者がノーベル文学賞を受賞している。

8.2. 視覚芸術と建築

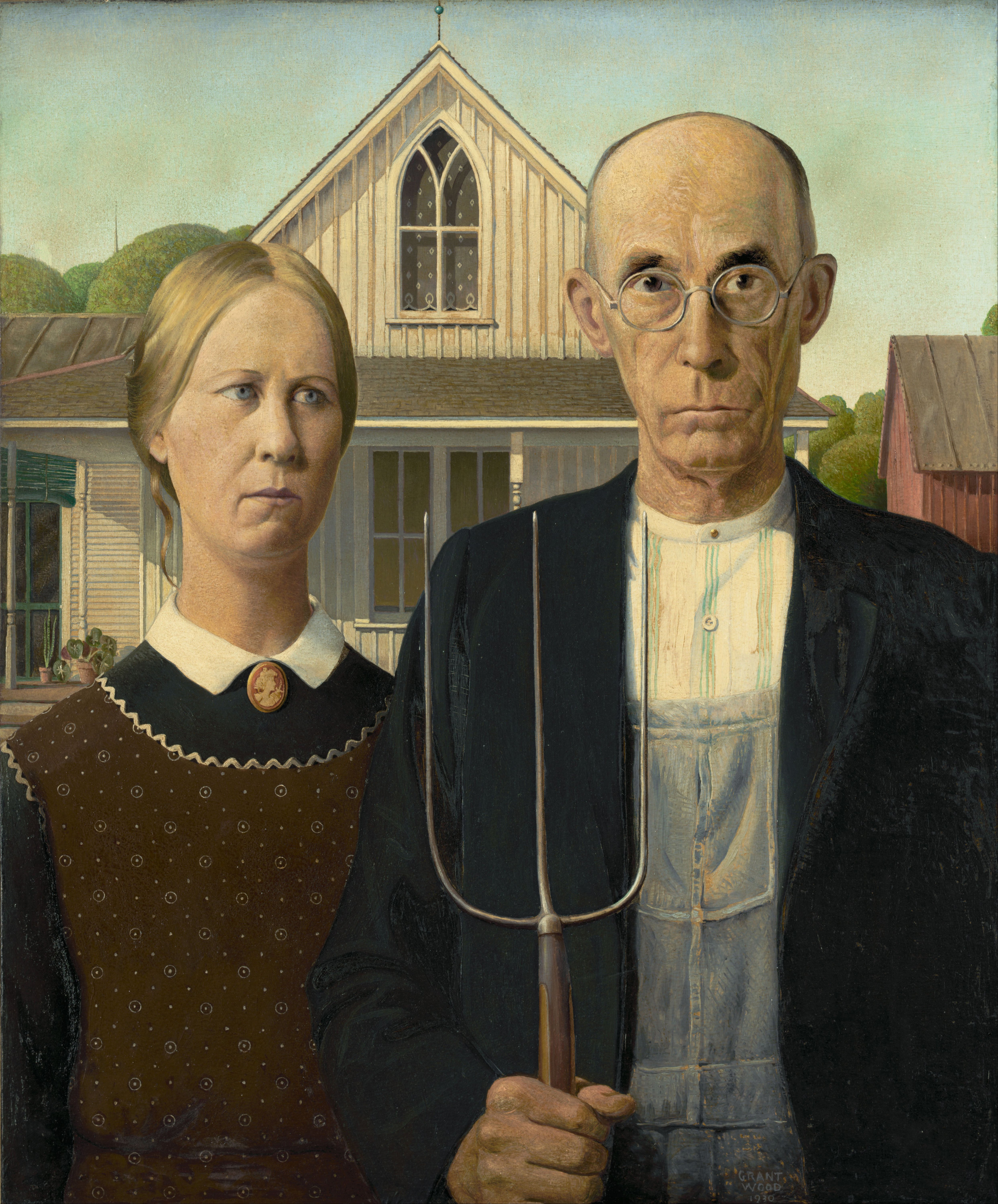

植民地時代のアメリカの民俗芸術は、一般的に訓練を受けた人々が個人的に自己表現することを可能にするコミュニティの職人技から生まれた。それは、ヨーロッパの高尚な芸術の伝統とは異なり、初期のアメリカ人入植者にとってはアクセスしにくく、一般的にあまり関連性がなかった。植民地時代のアメリカにおける芸術と職人技の文化的運動は、一般的に西ヨーロッパのそれよりも遅れていた。例えば、木工や原始的な彫刻の一般的な中世様式は、16世紀後半から17世紀初頭にイギリスでルネサンス様式が出現したにもかかわらず、初期のアメリカの民俗芸術に不可欠なものとなった。新しいイギリス様式は、アメリカの民俗芸術にかなりの影響を与えるには十分に早かったはずだが、アメリカの様式と形式はすでにしっかりと採用されていた。初期のアメリカでは様式がゆっくりと変化しただけでなく、地方の職人は都市部の職人よりも、そして西ヨーロッパの職人よりもはるかに長く伝統的な形式を継続する傾向があった。

ハドソン・リバー派は、19世紀半ばのヨーロッパの自然主義の伝統における視覚芸術運動であった。1913年のニューヨーク市でのアーモリーショーは、ヨーロッパのモダニズム芸術の展覧会であり、大衆に衝撃を与え、アメリカの美術界を変革した。ジョージア・オキーフ、マースデン・ハートレイなどは、アメリカン・モダニズムとして知られるようになる新しい個性的なスタイルを試みた。ジャクソン・ポロックやウィレム・デ・クーニングの抽象表現主義や、アンディ・ウォーホルやロイ・リキテンスタインのポップアートといった主要な芸術運動は、主にアメリカ合衆国で発展した。主要な写真家には、アルフレッド・スティーグリッツ、エドワード・スタイケン、ドロシア・ラング、エドワード・ウェストン、ジェームズ・ヴァン・ダー・ジー、アンセル・アダムス、ゴードン・パークスがいる。

モダニズム、そしてポストモダニズムの潮流は、フランク・ロイド・ライト、フィリップ・ジョンソン、フランク・ゲーリーといったアメリカの建築家に世界的な名声をもたらした。マンハッタンにあるメトロポリタン美術館は、アメリカ合衆国最大の美術館であり、世界で4番目に大きい。

8.3. 音楽と舞台芸術

アメリカのフォークミュージックは、伝統音楽、伝統的なフォークミュージック、現代フォークミュージック、またはルーツミュージックとして様々に知られる数多くの音楽ジャンルを包含している。多くの伝統的な歌は、何世代にもわたって同じ家族やフォークグループ内で歌い継がれており、時にはブリテン諸島、ヨーロッパ大陸、またはアフリカなどにその起源を遡る。特にアフリカ系アメリカ人音楽のリズミカルで叙情的なスタイルは、アメリカ音楽に影響を与えてきた。バンジョーは奴隷貿易を通じてアメリカにもたらされた。この楽器を演目に取り入れたミンストレル・ショーは、19世紀にその人気を高め、広範な生産につながった。1930年代に初めて発明され、1940年代までに大量生産されたエレクトリック・ギターは、特にロックンロールの発展により、ポピュラー音楽に絶大な影響を与えた。シンセサイザー、ターンテーブリズム、電子音楽もまた、主にアメリカで発展した。

ブルースやオールドタイム・ミュージックのようなフォークの慣用句の要素は、世界的な聴衆を持つポピュラー音楽ジャンルに取り入れられ、変容した。ジャズは20世紀初頭にブルースとラグタイムから成長し、W・C・ハンディやジェリー・ロール・モートンのような作曲家の革新と録音から発展した。ルイ・アームストロングとデューク・エリントンは20世紀初頭にその人気を高めた。カントリー・ミュージックは1920年代に発展し、ロックンロールは1930年代に、ブルーグラス音楽とリズム・アンド・ブルースは1940年代に発展した。1960年代には、ボブ・ディランがフォーク・リバイバルから登場し、国内で最も称賛されるソングライターの一人となった。パンクとヒップホップの音楽形式は、どちらも1970年代にアメリカ合衆国で生まれた。

アメリカ合衆国は、2022年に総小売売上高159億ドルで、世界最大の音楽市場を有している。世界の主要なレコード会社のほとんどがアメリカに拠点を置いており、アメリカレコード協会(RIAA)によって代表されている。20世紀半ばのアメリカのポップスター、例えばフランク・シナトラやエルヴィス・プレスリーは、世界的な有名人となり、ベストセラー音楽アーティストとなった。20世紀後半のアーティスト、例えばマイケル・ジャクソン、マドンナ、ホイットニー・ヒューストン、マライア・キャリー、そして21世紀初頭のアーティスト、例えばエミネム、ブリトニー・スピアーズ、レディー・ガガ、ケイティ・ペリー、テイラー・スウィフト、ビヨンセも同様である。

アメリカ合衆国は劇場でよく知られている。アメリカ合衆国の主流の劇場は、古いヨーロッパの演劇の伝統に由来し、イギリスの劇場に大きく影響されてきた。19世紀半ばまでに、アメリカはトム・ショー、ショーボート劇場、そしてミンストレル・ショーにおいて、新しい独特の演劇形式を生み出した。アメリカの演劇シーンの中心地は、マンハッタンのシアター・ディストリクトであり、ブロードウェイ、オフ・ブロードウェイ、オフ・オフ・ブロードウェイに分かれている。多くの映画やテレビの有名人は、ニューヨークの作品で大きな成功を収めている。ニューヨーク市以外では、多くの都市に独自のシーズンを制作するプロの地方または常設劇場がある。最も予算の大きい演劇作品はミュージカルである。アメリカの劇場には活発なコミュニティ・シアター文化がある。トニー賞は、ブロードウェイの生演奏劇における卓越性を認め、マンハッタンで毎年開催される式典で授与される。賞はブロードウェイの作品と公演に対して授与される。地方劇場にも一つ授与される。特別トニー賞、演劇における卓越性のためのトニー名誉賞、イザベル・スティーブンソン賞など、いくつかの任意の非競争的賞も授与される。

8.4. 大衆文化とメディア

メディアは、憲法修正第1条が重要な保護を提供しており、ニューヨーク・タイムズ社対アメリカ合衆国事件で再確認されたように、広範に検閲されていない。アメリカ合衆国の4大放送局は、NBC、CBS、ABC、FOXである。4つの主要な放送テレビネットワークはすべて商業企業である。ケーブルテレビは、さまざまなニッチに対応する数百のチャンネルを提供している。2021年、12歳以上のアメリカ人の約83%が放送ラジオを聴取し、約40%がポッドキャストを聴取した。前年には、連邦通信委員会(FCC)によると、アメリカには15,460の認可されたフルパワーラジオ局があった。公共ラジオ放送の多くは、1967年の公共放送法に基づき1970年2月に法人化されたNPRによって供給されている。

世界的なリーチと評判を持つアメリカの新聞には、『ウォール・ストリート・ジャーナル』、『ニューヨーク・タイムズ』、『ワシントン・ポスト』、『USAトゥデイ』などがある。スペイン語で約800の出版物が制作されている。いくつかの例外を除き、新聞は、ガネット社やマックラッチー社のような数十から数百の新聞を所有する大規模チェーン、少数の新聞を所有する小規模チェーン、またはますます稀になっているが個人や家族によって私有されている。主要都市には、主流の日刊紙を補完するオルタナティブ新聞がしばしばあり、ニューヨーク市の『ヴィレッジ・ヴォイス』やロサンゼルスの『LAウィークリー』などがその例である。アメリカ合衆国で最も利用されているウェブサイト上位5つは、Google、YouTube、Amazon、Yahoo!、Facebookであり、これらはすべてアメリカ資本である。

2022年、アメリカ合衆国のビデオゲーム市場は、収益で世界最大であった。カリフォルニア州だけでも444の出版社、開発者、ハードウェア会社が存在する。

ハリウッドを中心とする映画産業は、世界的に大きな影響力を持つ。アカデミー賞(オスカー)やゴールデングローブ賞は、映画界の権威ある賞として広く認知されている。テレビ放送は、ネットワーク、ケーブルテレビ、ストリーミングサービスが多様なコンテンツを提供し、アメリカの家庭における主要な娯楽となっている。インターネット文化は、ソーシャルメディア、オンラインニュース、動画共有プラットフォームなどを通じて、情報伝達やコミュニケーションのあり方を大きく変えた。ファッション産業やビデオゲーム産業も、アメリカ大衆文化の重要な構成要素である。

8.5. 食文化

初期の入植者は、先住民からシチメンチョウ、サツマイモ、トウモロコシ、カボチャ、メープルシロップなどの食材を紹介された。最も永続的で広範な例の一つは、サコタッシュと呼ばれる先住民料理のバリエーションである。初期の入植者や後の移民は、これらを小麦粉、牛肉、牛乳など、彼らが慣れ親しんだ食材と組み合わせて、独特のアメリカ料理を生み出した。新世界作物、特にカボチャ、トウモロコシ、ジャガイモ、そしてメインディッシュとしてのシチメンチョウは、多くのアメリカ人が伝統的な料理を準備または購入して祝う感謝祭の共有された国民的メニューの一部である。

アップルパイ、フライドチキン、ドーナツ、フライドポテト、マカロニ・アンド・チーズ、アイスクリーム、ハンバーガー、ホットドッグ、そしてアメリカのピザといった特徴的なアメリカ料理は、様々な移民グループのレシピに由来する。ブリトーやタコスのようなメキシコ料理は、後にメキシコから併合された地域ではアメリカ合衆国以前から存在しており、中華料理の翻案やイタリアのソースから自由に翻案されたパスタ料理も広く消費されている。アメリカのシェフは、国内外の社会に大きな影響を与えてきた。1946年、キャサリン・クレイマー・エンジェルとフランシス・ロスによってカリナリー・インスティテュート・オブ・アメリカが設立された。これはアメリカで最も権威のある料理学校となり、多くの最も才能のあるアメリカ人シェフが成功したキャリアを積む前にここで学んだ。

アメリカ合衆国のレストラン産業は、2020年に売上高8990億ドルと予測され、1500万人以上を雇用し、国の労働力の10%を直接的に占めていた。これは国内で2番目に大きな民間雇用主であり、全体では3番目に大きな雇用主である。アメリカ合衆国には220以上のミシュラン星付きレストランがあり、そのうち70軒がニューヨーク市だけでも存在する。ワインは1500年代から現在のアメリカ合衆国で生産されており、現在ニューメキシコ州となっている地域で最初の広範な生産が始まったのは1628年である。現代のアメリカでは、ワイン生産は50州すべてで行われており、カリフォルニア州がアメリカのワイン全体の84%を生産している。110.00 万 acre以上のブドウ畑を持つアメリカ合衆国は、イタリア、スペイン、フランスに次いで、世界で4番目に大きなワイン生産国である。

アメリカのファストフード産業は、国の自動車文化と共に発展した。アメリカのレストランは1920年代にドライブイン形式を開発し、1940年代までにドライブスルー形式に置き換え始めた。マクドナルド、ケンタッキーフライドチキン、ダンキンドーナツ、その他多くのアメリカのファストフードチェーンは、世界中に多数の店舗を展開している。地域ごとの特色ある料理や、オーガニック食品、健康志向など現代の食生活のトレンドも見られる。

8.6. スポーツ

アメリカ合衆国で最も人気のある観戦スポーツは、アメリカンフットボール、バスケットボール、野球、サッカー、アイスホッケーである。野球やアメリカンフットボールのようなアメリカの主要スポーツのほとんどはヨーロッパの慣行から発展したが、バスケットボール、バレーボール、スケートボード、スノーボードはアメリカの発明であり、その多くが世界中で人気を博している。ラクロスやサーフィンは、ヨーロッパ人との接触以前のネイティブアメリカンやネイティブハワイアンの活動から生まれた。アメリカ合衆国のプロスポーツ市場は、2013年7月時点で約690億ドルであり、ヨーロッパ、中東、アフリカを合わせた市場よりも約50%大きかった。

アメリカンフットボールは、いくつかの指標でアメリカ合衆国で最も人気のある観戦スポーツであり、NFLは世界のどのスポーツリーグよりも平均観客動員数が多く、スーパーボウルは世界中で数千万人に視聴されている。しかし、野球は19世紀後半からアメリカの「国民的スポーツ」と見なされてきた。アメリカンフットボールに次いで人気のあるプロチームスポーツは、バスケットボール、野球、サッカー、アイスホッケーである。それぞれのトップリーグは、NBA、MLB、MLS、NHLである。アメリカで最も視聴される個人競技は、ゴルフと自動車レース、特にNASCARとインディカーである。

大学レベルでは、加盟機関の収益は年間10億ドルを超え、カレッジフットボールとカレッジバスケットボールは多くの観客を集めており、NCAAマーチマッドネストーナメントやカレッジフットボール・プレーオフは国内で最も視聴されるスポーツイベントの一部である。アメリカでは、大学スポーツレベルがプロスポーツの育成システムとして機能しており、これは他のほとんどの国々の慣行とは大きく異なる。他の国々では、公的および私的に資金提供されたスポーツ組織がこの機能を果たしている。

アメリカ合衆国では8回のオリンピックが開催された。ミズーリ州セントルイスで開催された1904年夏季オリンピックは、ヨーロッパ以外で初めて開催されたオリンピックであった。ロサンゼルスが2028年夏季オリンピックを主催する際に、オリンピックはアメリカで9回目に開催されることになる。アメリカの選手は、オリンピックで合計2,968個のメダル(金1,179個)を獲得しており、これはどの国よりも多い。

国際的なプロ競技では、アメリカ男子代表サッカーチームは11回のワールドカップに出場し、女子代表チームはFIFA女子ワールドカップとオリンピックサッカートーナメントでそれぞれ4回優勝している。アメリカ合衆国は1994年FIFAワールドカップを主催し、カナダ、メキシコと共に2026年FIFAワールドカップを共同主催する。1999年FIFA女子ワールドカップもアメリカ合衆国が主催した。その決勝戦は90,185人に観戦され、当時の女子スポーツイベントの最多観客動員数の世界記録を樹立した。