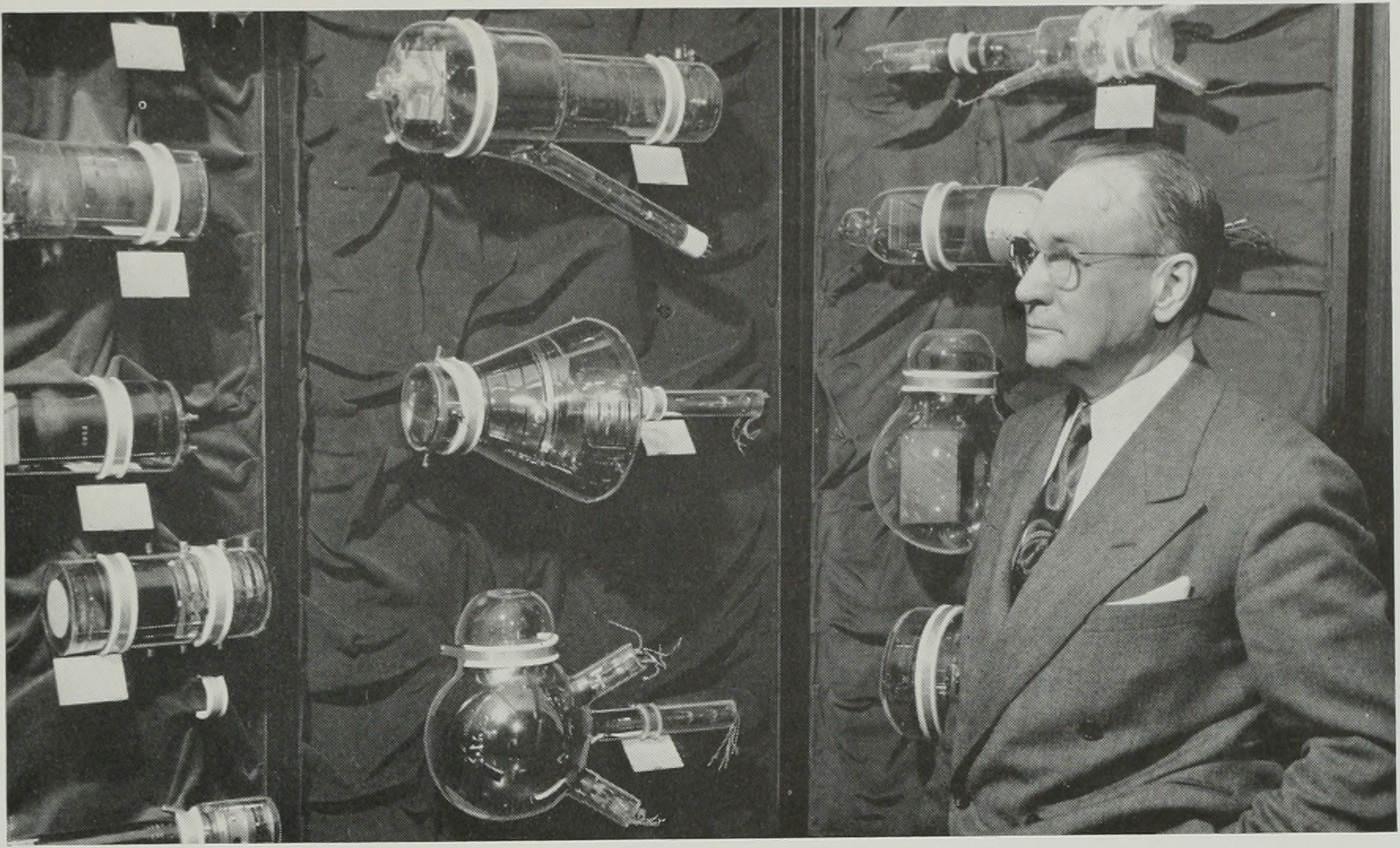

1. 生涯と教育

ウラジミール・ツヴォルキンは、ロシア帝国時代のムーロムで、裕福な商人の家庭に生まれた。比較的穏やかな環境で育ち、宗教的な祝日を除いて父親と顔を合わせることはほとんどなかった。

1.1. 生誕と家族背景

ツヴォルキンは1888年または1889年にロシアのムーロムに生まれた。正確な生年月日は資料によって異なり、1888年7月17日(グレゴリオ暦では7月29日)または1889年7月30日とされている。彼は裕福な商人の家庭の出身で、比較的平穏な幼少期を過ごした。

1.2. 教育と初期の研究

彼はサンクトペテルブルク国立工業大学でボリス・ロージングの指導の下で学んだ。最近発見された彼の個人的な記録によると、ツヴォルキンは1910年から1914年にかけてロージングの私設研究室の地下で、「電気望遠鏡」(後のテレビ)に関する実験作業を手伝った。当時、電気望遠鏡はまだ夢の技術であり、ツヴォルキンは他の研究者が1880年代からこのアイデアに取り組んでいたことや、ロージング教授が1902年から秘密裏に研究を進め、大きな進展を遂げていたことを知らなかった。ロージングは1907年に、受信機に初期の陰極線管を、送信機に機械装置を用いたテレビシステムに関する世界初の特許を出願している。さらに、改良された設計に基づいた1911年のデモンストレーションは、あらゆる種類のテレビの公開実験としては世界初であった。

1912年に大学を卒業した後、ツヴォルキンはパリのポール・ランジュバン教授の下でX線の研究を行った。

2. 経歴

ツヴォルキンは第一次世界大戦中にロシア軍の通信隊に徴兵され、Russian Marconi社でロシア軍向けに生産される無線機器の試験に従事した。

2.1. 移住と米国での初期の活動

ロシア内戦中の1918年、ツヴォルキンはロシアを離れてアメリカ合衆国へ移住することを決意した。彼はロシアの科学者イノケンティ・トルマチェフ率いる探検隊の一員としてシベリアを横断し、オビ川を北上して北極海に至り、1918年末にアメリカに到着した。1919年にはウラジオストクを経由して当時のアレクサンドル・コルチャーク提督政府の首都であったオムスクに戻り、その後白軍政府の公務で再びアメリカへ渡った。しかし、コルチャークの死とシベリアにおける白軍の崩壊により、これらの任務は終了し、ツヴォルキンはアメリカに永住することを決めた。

アメリカに到着後、ツヴォルキンはピッツバーグにあるウェスティングハウス・エレクトリックの研究所で職を得て、そこで再びテレビ実験に取り組む機会を得た。

2.2. RCAでの開発

1929年12月までに受信機のプロトタイプを開発した頃、ツヴォルキンは後にNBCを創設するRCA社長のデビッド・サーノフと出会った。サーノフは彼を雇い、ニュージャージー州カムデンにあるRCAの工場と研究所でテレビ開発の責任者に任命した。

RCAのカムデン研究所への移転は1930年春に行われ、テレビ送信システムの開発という困難な作業が開始された。1930年半ばには社内評価が行われ、キネスコープは良好な性能を示したが(走査線は60本に過ぎなかった)、送信機はまだ機械式であった。この状況を打開するため、ツヴォルキンのチームは新しいタイプの陰極線送信機を開発することを決定した。この送信機は、ハンガリーの発明家ティハーニ・カールマーンが1928年にフランスとイギリスで特許を出願した方式に基づいていた。RCAはティハーニの特許が公開された後の1930年7月に彼に接触した。この設計は、走査電子ビームが光学画像が投影されるのと同じ側から光電セルを叩くという特異なものであった。さらに重要なのは、陰極線ビームによる2回の走査の間の全時間において電荷蓄積・保存するという、全く新しい原理に基づいたシステムであった。

2.3. 主要な発明

ツヴォルキンは、テレビ技術の発展に多大な貢献をしたいくつかの主要な発明を行った。

2.3.1. アイコノスコープ

アルバート・アブラムソンによると、ツヴォルキンの実験は1931年4月に始まり、最初の有望な実験用送信機が完成した後、1931年10月23日に新しいカメラチューブを「アイコノスコープ」と命名することが決定された。ツヴォルキンは1932年に初めてRCAに自身のアイコノスコープを発表した。彼はその開発を続け、「1934年に発表されたイメージ・アイコノスコープは、ツヴォルキンとRCAのライセンシーであるテレフンケンとの協力の成果であった。...1935年にはライヒスポストがこのチューブと180ラインシステムを用いて公共放送を開始した」。このアイコノスコープは、1936年のベルリンオリンピックのテレビ中継にも使用され、成功を収めた。

2.3.2. キネスコープ

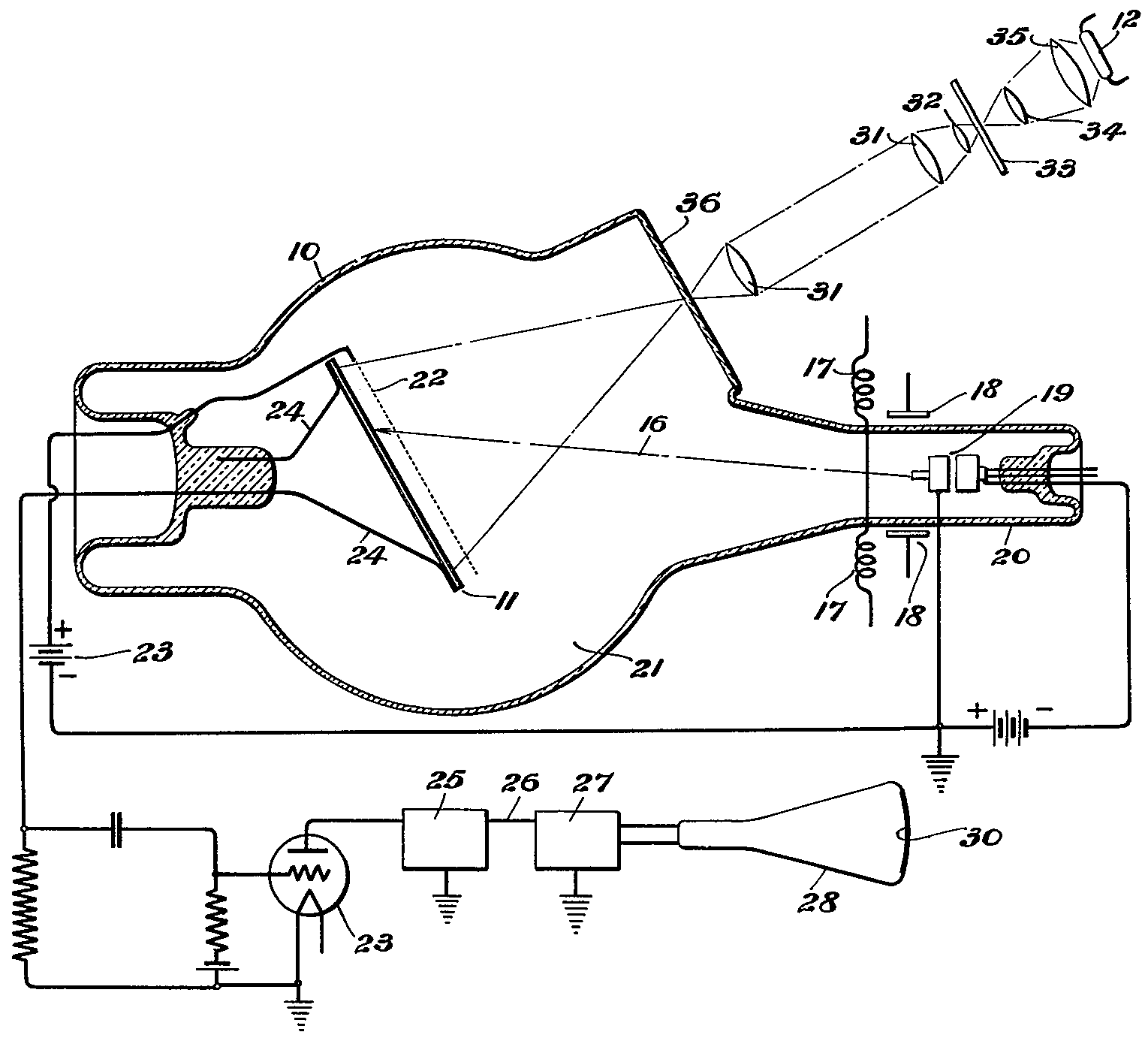

ツヴォルキンは、テレビ受像装置であるキネスコープ(陰極線管)の開発にも貢献した。彼は改良された陰極線受像管の実験を進め、1929年11月にその特許を出願した。その2日後には、無線学会(IRE)の大会で論文を発表し、この新しい受像機を「キネスコープ」と紹介した。

2.3.3. その他の技術

ツヴォルキンはテレビ技術以外にも、様々な分野で重要な技術を開発した。彼は赤外線イメージチューブを発明し、月や星の光を6万倍にまで増幅させ、夜間を昼間のように明るくする暗視装置を開発することに成功した。また、電子顕微鏡の開発にも貢献した。

2.4. 特許と技術概念

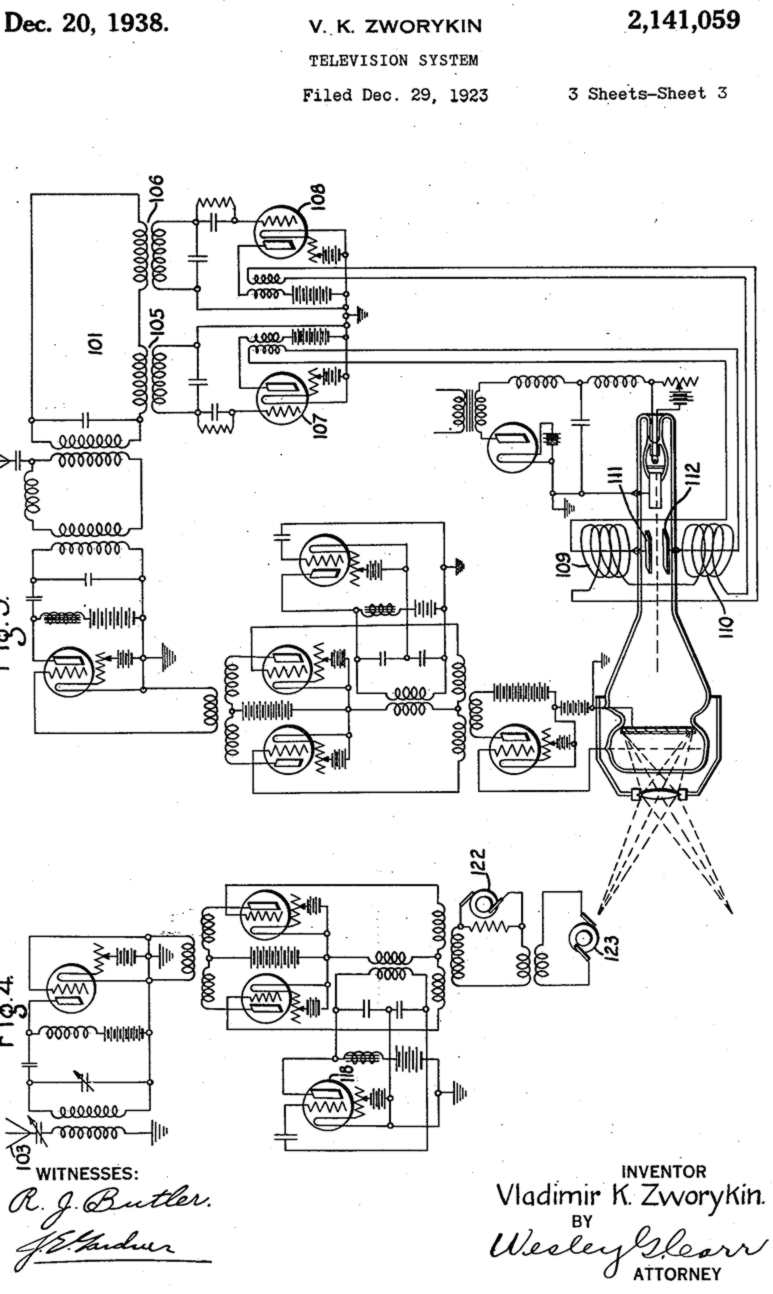

ツヴォルキンは、自身のテレビシステムに関する研究成果を複数の特許出願にまとめた。最初の出願は「テレビジョン・システムズ」と題され、1923年12月29日に行われた。これに続き、1925年にはほぼ同じ内容だが、Paget型RGBラスタースクリーンを用いたカラーテレビの送受信方式を追加し、細部を修正した2番目の出願を行った。1925年の出願は1928年に特許として認められ、1923年の出願は1931年に分割され、1935年と1938年にそれぞれ特許が発行された。しかし、これらの特許に記述された装置は、実際に成功裏に実演されることはなかった。

ツヴォルキンは、送信側と受信側の両方に陰極線管を使用するテレビシステムを考案した。この動作は、走査サイクル間の電子放出を抑制することを基本的な目的としており、1908年6月にネイチャー誌に発表されたA. A. キャンベル・スウィントンの提案を想起させるものであった。これは、画像を電子の放出に変換し、それを陰極線管で走査して信号に変換するものであった。

1925年末から1926年初頭にかけて行われたツヴォルキンのデモンストレーションは、陰極線管に基づくシステムに内在する可能性を示したものの、ウェスティングハウスの経営陣にとっては成功とは程遠いものであった。経営陣から「より実用的な取り組みに時間を割くべきだ」と助言されたにもかかわらず、ツヴォルキンは自身のシステムの完成に向けて努力を続けた。彼自身の記録や、ピッツバーグ大学で1926年に博士号を取得するために書かれた博士論文によれば、彼は主に光電管の出力改善に注力していた。

しかし、一つの方向性だけでは限界があると感じたツヴォルキンは、1929年には振動ミラーとファクシミリ送信に関する特許を出願した。しかし、同時に彼は改良された陰極線撮像管の実験も進めていた。

2.5. 競争と特許紛争

テレビ技術の発展期には、多くの研究者が同時期に同様のアイデアを追求しており、激しい競争と特許紛争が繰り広げられた。

2.5.1. フィロ・ファーンズワースとの紛争

RCAは、ライバルであるテレビ科学者フィロ・ファーンズワースに対して特許侵害訴訟を提起した。RCAは、ツヴォルキンの1923年の特許がファーンズワースの設計よりも優先権があると主張したが、RCAはツヴォルキンが1931年以前に実際に機能する送信管を製造したという証拠を提示できなかった。ファーンズワースは1928年にツヴォルキンに対して2件の特許侵害請求で敗訴していたが、この時は彼が勝訴し、アメリカ合衆国特許商標庁は1934年にイメージディセクターの発明の優先権をファーンズワースに与える決定を下した。RCAはその後の控訴で敗れたが、様々な問題に関する訴訟は数年間続き、最終的にサーノフはファーンズワースにロイヤルティーを支払うことに合意した。1936年のベルリンオリンピックでは、ファーンズワースのイメージディセクターもフィルムからの放送に使われ、オリンピックの放送は約200ヶ所の劇場で行われた。

ツヴォルキンは、1923年の特許出願のカラー伝送バージョンについて1928年に特許を取得した。また、彼は1931年に元の出願を分割し、1935年に特許を取得した。さらに、2番目の特許は、特許庁の異議にもかかわらず、ファーンズワースとは無関係の別の特許侵害訴訟において、控訴裁判所によって1938年に発行された。

3. 後半生と引退

ツヴォルキンは1954年にRCAを退職した。退職後も着実に昇進を続けたが、彼は常に開発現場に関わり続けた。

彼は医用生体工学や生物工学の新しい分野に魅力を感じ、国際医用生体工学連合の創設者および初代会長を務めた。この連合は、優れた研究工学に対して「ツヴォルキン賞」を授与し、その功績を称え続けている。

1974年のインタビューでは、彼はテレビのようなくだらないものは普段全く見ないと述べ、テレビ開発における自身の最大の貢献は電源を切るスイッチを発明したことだと語った。晩年には、テレビ放送の質の低下に憤慨し、「孫には見せない」と述べていたという。

4. 私生活

ツヴォルキンは1916年にタチアナ・ヴァシリエヴァと結婚し、2人の娘をもうけたが、夫婦は1930年代初頭に別居した。

彼は1951年に2度目の結婚をした。相手はロシア生まれでペンシルベニア大学の細菌学教授であったキャサリン・ポレヴィツキー(1888年 - 1985年)であった。これは二人にとって再婚であり、結婚式はニュージャージー州バーリントンで行われた。彼の結婚と世界旅行に関する写真記録はオンラインで閲覧できる。彼の妻キャサリンは1985年2月18日に死去した。

5. 栄誉と受賞

ツヴォルキンは、その科学技術における多大な功績を称え、数多くの栄誉と賞を受賞した。

- 1934年:モーリス・N・リーブマン記念賞(無線学会)

- 1941年:アメリカ芸術科学アカデミー会員に選出

- 1947年:フランクリン研究所よりハワード・N・ポッツ・メダルを受賞

- 1948年:アメリカ哲学協会会員に選出

- 1951年:IEEE栄誉賞(IRE栄誉賞)

- 1952年:エジソンメダル(AIEE)

- 1954年:RCA名誉副社長に就任

- 1965年:ファラデー・メダル(イギリス)

- 1966年:米国科学アカデミーは、科学、工学、テレビの機器への貢献、および医学への工学応用の促進に対する功績を称え、彼にアメリカ国家科学賞を授与した。

- 1967年:アメリカン・アカデミー・オブ・アチーブメントのゴールデン・プレート・アワードを受賞

- 1977年:全米発明家殿堂に選出

- 1980年:ドイツのエドゥアルト・ライン財団より初代エドゥアルト・ライン名誉リングを授与

1952年から1986年まで、IEEEはウラジミール・K・ツヴォルキンの名を冠した賞を優れた技術者に授与した。近年では、国際医用生体工学連合が「ツヴォルキン賞」を授与している。

6. 遺産

ツヴォルキンはニュージャージー州発明家殿堂と全米発明家殿堂に殿堂入りを果たした。また、オレゴン州ビーバートンにあるテクトロニクス社のキャンパスには、ツヴォルキンの名を冠した通りがある。

1995年には、アルバート・アブラムソンによる伝記『ツヴォルキン、テレビのパイオニア』がイリノイ大学出版局から出版された。

2010年には、レオニード・パルフィヨノフがツヴォルキンに関するドキュメンタリー映画『ズヴォリキン=ムロメツ』を制作した。

ツヴォルキンは、アメリカの科学や文化に多大な貢献をしたロシア系移民を称えるロシア系アメリカ人会議のロシア系アメリカ人名誉の殿堂にも名を連ねている。