1. Early life and background

カジミェシュ3世大王の幼少期は、ポーランドが内外の課題に直面していた時代であり、彼の初期の経験は後の統治に大きな影響を与えた。

1.1. Birth, childhood, and education

カジミェシュ3世は1310年4月30日にクヤヴィのコヴァルで生まれた。彼はヴワディスワフ1世(短身王)とカリシュのヤドヴィガの三男であった。兄には幼少期に亡くなったステファンとヴワディスワフがおり、彼は父ヴワディスワフの唯一の嫡出男子として、わずか2歳で王位継承者となった。姉妹にはクネグンダ、エルジュビェタ、ヤドヴィガがいた。

若きカジミェシュはヴァヴェルで育ち、優れた法律家で知識人であったスピツィミル・レリヴィタや、フランシスコ会修道士のヤロスワフ・ボゴリア・オブ・スコトニキなどから幅広い分野の教育を受けた。10歳の頃、姉のエルジュビェタがハンガリー王カーロイ1世ロベルトと結婚したため、カジミェシュは頻繁にブダを訪れるようになり、この地域の文化と政治の中心地での経験を積んだ。

彼の健康状態については、1327年(または結婚直後)に重病を患った時期があり、命の危機に瀕するほどであった。母は聖ルイに王子の管理を委ねるほどであったが、1年以上にわたる治療の末、カジミェシュは回復した。教皇ヨハネス22世も彼の回復を喜び、祝意を伝える書簡を送った記録が残っている。

1.2. Early experiences and political activities

王位に就く前、カジミェシュはいくつかの重要な経験を積んだ。父ヴワディスワフ1世は、1329年2月にヘウムノで反乱軍を攻撃する際に彼を同行させ、軍事的な経験を積ませた。

1331年5月26日、ヘンチニでの蜂起の際、ヴワディスワフ1世はカジミェシュをヴィエルコポルスカ、シェラツ、クヤヴィ地方の総督に任命した。これは、ドイツ騎士団の拡張に対する前哨基地として、これらの地域の防衛を組織する役割を担わせる意図があった。しかし、この総督職は名目的なもので、この時期にカジミェシュが発した文書は確認されていない。この任命は、ヴィエルコポルスカとクヤヴィの旧総督、特にヴィンツェンティ・オブ・シャモトゥウィの反発を招いた。ヴィンツェンティはブランデンブルクの貴族と密かに連絡を取り、ドイツ騎士団のポーランド侵攻を助けたと疑われた。ドイツ騎士団はピズドリに滞在していたカジミェシュを7月27日に奇襲したが、カジミェシュは間一髪で脱出に成功した。

1331年9月には、ドイツ騎士団とルクセンブルク家の連合軍がポーランドへの攻撃を計画した。グウォグフ公プシェミスウが急死し、後継者が政府を固める間もなく、連合軍はグウォグフを包囲した。都市は10月2日に降伏したが、ルクセンブルク軍の遅延により、カリスにおけるボヘミア軍とドイツ騎士団の秘密同盟は阻止された。ヴワディスワフ1世率いるポーランド軍はドイツ騎士団に反撃したが、プウォフツェの戦いで敗北し、国王と王子は撤退を余儀なくされた。

1332年8月、カジミェシュは父と共にヘウムノ地方でドイツ騎士団への報復作戦に参加した。また、教皇の圧力の下、ドルヴェンツァで停戦協定が結ばれた。停戦交渉中、ヴワディスワフ1世はグウォグフを攻撃し、カジミェシュはコシチャンを攻撃して敵軍100人を降伏させた。史料には、カジミェシュが父の意に反してコシチャンでの作戦を自らの判断で実行したとあり、これはヴワディスワフ1世が唯一の息子を危険な戦争に巻き込みたくなかった可能性を示唆している。

ハンガリー滞在中、カジミェシュは姉エルジュビェタの友人であったクラーラ・ザッハとの間に密かな関係を持った。一部の史料では、カジミェシュがクラーラを強姦したとも記されている。1330年4月、クラーラの父フェリツィアン・ザッハは、ハンガリー王妃の宮殿に侵入し、カジミェシュを殺害しようとした。王妃が弟を守ろうとした際、彼女の指4本を切り落としたが、王妃の近侍によって即座に殺害された。カーロイ1世は暗殺者の遺体をハンガリーの主要都市で公開するよう命じ、ザッハ家は財産を没収され、親族は根絶やしにされた。クラーラ自身も殴打され、全国を晒し者にされた。ザッハ家の一部はポーランドに避難した。この事件は、ドイツ騎士団がカジミェシュの威信を失墜させるための陰謀であった可能性も示唆されている。

1.3. Pre-accession engagements

カジミェシュの王位継承前の婚約は、国際関係におけるポーランドの立場を強化するための重要な外交手段であった。

1315年中頃、ポーランドの王太子はボヘミア王ヤンの娘、ボナとの婚約を交わした。この婚約は、ボナとその母がポーランドの王位を狙う陰謀に利用されようとしたが、ポーランド王は子孫を得るために婚約を維持することを決定した。しかし、1319年頃、ボヘミア王がポーランド王位継承権を放棄したことで、この婚約は解消された。その後、ボナはマイセンのフリードリヒと再婚した。

1322年頃、カジミェシュはフリードリヒ・ピェンクナの娘、アンナと婚約した。結婚式は同年9月28日に予定されていたが、フリードリヒがミュールドルフの戦いで敗北したため、この婚約は破棄された。

最終的にカジミェシュは、リトアニア大公ゲディミナスの娘であるリトアニアの王女アルドナと結婚した。アルドナは結婚後、洗礼を受け、アンナと改名した。

2. Reign as King of Poland

カジミェシュ3世大王の治世は、ポーランドの統一を固め、国内の安定と発展を促進し、国際的な地位を向上させる転換期となった。

2.1. Accession and initial challenges

1333年3月2日、父ヴワディスワフ1世の死去により、カジミェシュはポーランド王位を継承した。父は臨終の際、息子に対し、ドブジン地方とグダンスク・ポメレリア(東ポモージェ)を奪還するよう求めた。貴族たちの会合でカジミェシュはポーランド王に即位を宣言され、4月25日にグニェズノ大司教ヤニスワフによって正式に戴冠し、カジミェシュ3世となった。しかし、姉ヤドヴィガはリトアニア人のアンナ(アルドナ)を王妃とすることに反対したが、受け入れられなかった。

カジミェシュ3世が即位した当時のポーランドは、戦争で荒廃し、人口が減少し、経済は破綻していた。国土はわずか10.00 万 km2程度(一部の史料では11.50 万 km2や10.60 万 km2と推定)で、マウォポルスカとヴィエルコポルスカの二つの大県が王室の直轄領であり、シェラツは地方貴族、ウェンチツァは公爵ヴワディスワフ・ガルバティが統治していた。クヤヴィ、ドブジン地方、グダニスク・ポメレリアはドイツ騎士団に占領されていた。

外交関係も不安定であった。ブランデンブルクとの関係は、締結された協定にもかかわらず悪化していた。ポーランド王国はボヘミア王国とシュレージエン公国(シュヴィドニツァ、ヤヴォル, ジェンビツェを除く)と公式に戦争状態にあり、これらの公国はボヘミア王の宗主権を認めていた。プウォツク公国も同様であった。マゾフシェの公爵たちは独立を維持し、新王に渋々ながら臣従を誓っていた。ハールィチ・ヴォルィーニの公爵ボレスワフ2世ユーリー・トロイデノヴィチは、新ポーランド王からの支援を必要としていた。リトアニアとの関係は、ヴワディスワフ1世の治世末期から進展しており、ポーランド・リトアニア同盟の可能性も検討されていた。

隣国はカジミェシュの王位を認めず、彼を「クラクフの王」と呼ぶに留まった。このような困難な状況の中で、カジミェシュ3世は国の再建と防御強化に着手した。

2.2. Domestic policy and reforms

カジミェシュ3世は、国内の安定化と国家の発展のために広範な内政改革と政策を実施した。

2.2.1. Judicial and administrative reforms

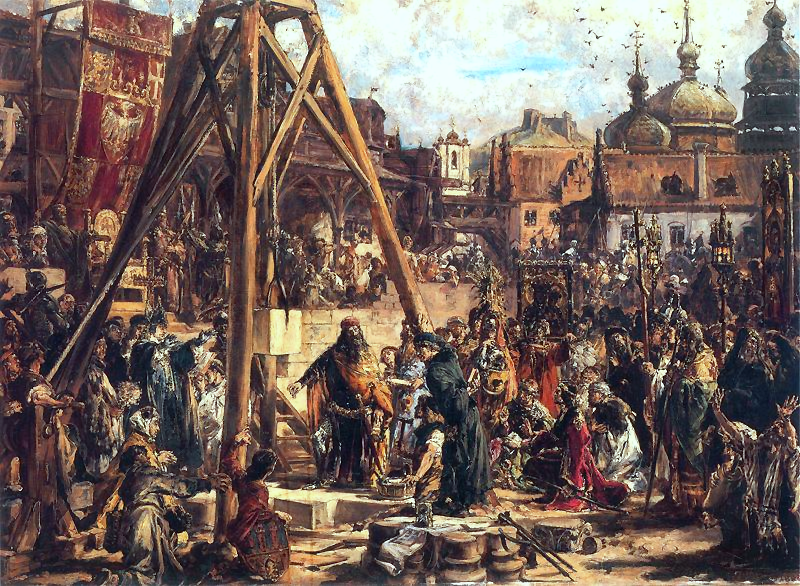

カジミェシュ3世は、ポーランドの法的・行政的基盤を確立するために重要な改革を行った。1347年3月11日、ヴィシリツァで開催されたセイム(議会)において、彼はポーランドの司法制度を改革し、ヴィエルコポルスカとマウォポルスカのための民法と刑法典を制定した。この功績により、彼は「ポーランドのユスティニアヌス」という称号を得た。これらの改革は、貴族の権力乱用を抑制し、国内の法治国家としての基盤を強化することを目的としていた。

彼は「コロナ・レグニ・ポロニアエ」(ポーランド王国の王冠)を確立した。これは、ポーランドの領土が君主の私有財産ではなく、独立した実体として存在することを保証するものであり、以前はピャスト朝の所有物と見なされていた土地に国家としての独立性を与えた。これらの改革により、カジミェシュは君主としての地位を強化し、貴族、聖職者、市民という三つの主要階級の間のバランスを保つことに成功した。

2.2.2. Economic and urban development

カジミェシュ3世は、経済の復興と都市の発展に多大な努力を注いだ。彼の治世中に、約30の都市に要塞壁が建設され、約50の城が建設された。これには、鷲の巣街道沿いの城も含まれる。これらの建設事業は、国の防御力を強化し、経済的繁栄を促進した。

これらの業績は今日でも、「木造のポーランドを受け継ぎ、石とレンガで要塞化されたポーランドを残した」という有名な歌に歌い継がれている。彼はまた、1364年にクラクフで諸侯会議を組織し、ポーランド王国の富と繁栄を誇示した。

2.2.3. Support for the peasantry

カジミェシュ3世は、貴族と聖職者から法的に保護されていなかった農民に寄り添い、彼らの生活改善に尽力したことから「農民の王」という異名を得た。彼は貴族の圧倒的な優位性を終わらせるために、ヴィエルコポルスカとマウォポルスカの法典を導入した。彼は貴族や聖職者から法的に保護されていない弱者の味方として知られていた。伝えられるところによると、彼は、美しい景色を楽しむことを妨げるとして自分の愛妾によって家を破壊された農民を支持したという逸話もある。彼の農民からの人気は、国の再建にも貢献し、再建プログラムの一部は下層社会階級が支払う土地税によって賄われた。これらの政策は、社会的弱者の権利擁護と社会の公平性の追求を示すものである。

2.2.4. Establishment of Kraków University

1364年、カジミェシュ3世はウルバヌス5世から許可を得て、現在のヤギェウォ大学であるクラクフ大学を設立した。これはポーランド最古の大学であり、中央ヨーロッパではプラハ・カレル大学に次ぐ二番目の大学であり、稀有な栄誉と見なされた。大学の設立は、学術の発展と人材育成に大きく貢献し、ポーランドの大国化を支える知的な基盤を築いた。

2.3. Foreign policy and territorial expansion

カジミェシュ3世大王は、巧みな外交政策と軍事行動により、王国の領土を倍増させ、国際的な地位を向上させた。

2.3.1. Relations with Bohemia and the House of Luxembourg

カジミェシュ3世の治世初期における最も困難な課題の一つは、ボヘミアとルクセンブルク家との関係であった。ポーランドは、ボヘミア王ヤンからの王位請求に直面しており、彼はポーランド王の称号を認めず、カジミェシュを「クラクフの王」と呼んだ。この問題を解決するため、カジミェシュは武力ではなく外交的手段を選んだ。

1335年、カジミェシュはボヘミアとハンガリー王カーロイ・ローベルトと共にヴィシェグラードで会談し、多額の賠償金を支払うことでボヘミアにポーランド王位請求権を放棄させた(トレンチン条約)。同時に、カジミェシュはシュレージエンへの領有権主張を「永続的に」放棄することを余儀なくされた。これにより、ポーランドはボヘミアとの関係を中立化し、西部国境の潜在的な敵対関係を解消した。

1335年のフランクフルトでの協定で、カジミェシュはハプスブルク家やヴィッテルスバッハ家と同盟を結び、ヤン・ルクセンブルクに対抗する姿勢を見せた。この動きはボヘミア王の不満を招いたが、ポーランドはルクセンブルク家への圧力をかけ続けると同時に、ローマ皇帝との衝突を避けることができた。1336年5月28日にサンドミェシュで停戦協定が締結され、同年8月のヴィシェグラード議会でルクセンブルク家がポーランド王位継承権を放棄し、カジミェシュ3世がボヘミアから2万コペイカを支払うことで合意に至った。この合意は、カジミェシュ3世が完全に正当なポーランド王として認められる画期的な出来事となった。

1341年、カジミェシュはルクセンブルク家との協力を強化するため、マルガレーテ・フォン・ルクセンブルクとの結婚を試みたが、彼女が病死したため叶わなかった。しかし、その2日後にはポーランドとルクセンブルクの協定が締結され、カジミェシュはシュヴィドニツァ公国とハンガリー王国を除く全ての敵対勢力に対し、ルクセンブルク家を支援することを約束した。この協定により、カジミェシュはナムィスウフ地方(ナムィスウフ、クルチュボルク、ビチナ、ヴォウチンを含む)を借款の担保として獲得し、将来的にこれらの地域をポーランドに編入する足がかりとした。

2.3.2. Relations with the Teutonic Knights

カジミェシュ3世は、ドイツ騎士団との長年にわたる領土紛争の解決にも尽力した。父の治世から続く紛争は、ポーランドの国力を疲弊させていた。

1336年6月24日、カジミェシュ3世とドイツ騎士団の間で停戦協定が締結され、ヴィシェグラード会議(1335年)の決定事項の実行が促進された。教皇ベネディクトゥス12世はカジミェシュ3世をポーランドの正当な国王として認め、これによりポーランドはドイツ騎士団が占領するクヤヴィとドブジン地方の返還を求める訴訟を提起した。1339年2月4日、ワルシャワでドイツ騎士団とポーランドの代表者による公聴会が開催された。ドイツ騎士団は公聴会を拒否して退席したが、ポーランド側は126名の代表が出席し、ドイツ騎士団に占領された土地がポーランド貴族の支配下にあったことを主張した。公聴会の結論は、ポーランドがポメレリア、クヤヴィ、ヘウムノ、ドブジン、ミハウフ地方をドイツ騎士団から返還され、19万4500の賠償金を受け取るというポーランドに有利なものであった。しかし、ドイツ騎士団は教皇に上訴し、この裁定を承認しなかった。

1343年、カジミェシュ3世はドイツ騎士団との間にカリシュの平和条約を締結した。この条約により、カジミェシュはグダンスク・ポメレリア、ヘウムノ、ミハウフへの権利を放棄する代わりに、ドイツ騎士団は残りのクヤヴィとドブジン地方をポーランドに返還し、1.00 万 HUFの賠償金を支払うことになった。この条約は、ポーランド議会によって承認されなかったが、長期的に見れば両国間の関係を安定させる上で重要な役割を果たし、1409年まで有効であった。

また、1360年にはライグロットに城を建設しようとしたが、ドイツ騎士団の猛烈な反対と攻撃に遭い、断念せざるを得なかった。1368年、カジミェシュはマルボルク城を訪問し、ドイツ騎士団総長ヴィンリヒ・フォン・クニプローデから歓待を受けた。これは、ポーランドがドイツ騎士団に勝利するだけの国力があるか否かを見極めるための視察であった可能性もあるが、実際に国王がドイツ騎士団との戦争準備を行った形跡はない。

2.3.3. Relations with the Angevin Dynasty of Hungary

カジミェシュ3世は、父の時代から続くハンガリーのアンジュー朝との緊密な関係を維持し、相互協力と王位継承問題に関する議論を続けた。ハンガリーは、カーロイ1世とラヨシュ1世の改革により、強大な国家へと成長していた。

1327年、ヴワディスワフ1世は、カジミェシュに嫡出の男子の後継者がいない場合、ハンガリー王の息子がポーランド王位を継承することを約束していた。カジミェシュ自身も重病に陥った際、ボヘミアとの戦争でハンガリーの支援が必要だったこともあり、ピャスト朝に後継者がいなくなった場合にハンガリー王が王位を継承する可能性を示唆した。これはおそらく1335年のヴィシェグラード会議で初めて行われた。

1339年7月、カジミェシュはヴィシェグラードでラヨシュを自身の後継者に指名した。この合意により、カーロイ1世ロベルトはハールィチとヴォルィーニ(ルーシ)をカジミェシュ3世に譲渡し、ハンガリー王はカジミェシュがルーシを占領するのを支援し、ドイツ騎士団の攻撃に備えることを約束した。同時に、カジミェシュに息子がいなかった場合、ハンガリー王はポーランド王位を継承する権利を得た。ただし、ポーランドの支配者として、アンジュー家は失われた旧ポーランド領を取り戻す義務を負うことになった。また、カジミェシュに息子が生まれた場合、アンジュー家は10.00 万 HUFでハールィチ・ヴォルィーニを購入する権利を有した。

1340年、ラヨシュ1世はリトアニア遠征を行い、カジミェシュ3世も参加したが、病気により途中で引き返した。これは、ハンガリー王がポーランド王位を継承する可能性を強めることになった。

1355年1月、ポーランド貴族の代表団がブダを訪れ、アンジュー家がポーランド王位を継承するための条件を提示した。1月14日、ラヨシュは、異常な税を徴収しないことや、外国での軍事遠征の費用を支払うことなどを約束する文書を発行した。これに対し、ポーランド側はアンジュー家(ラヨシュとその男系の子孫)の王位継承を承認した。

2.3.4. Expansion into Ruthenia and other territories

カジミェシュ3世は、東方への領土拡大、特にルーシ(現在のウクライナのハールィチとヴォルィーニ地方)の併合を通じて、王国の領土を倍増させ、経済的利益を追求した。

1340年から1352年にかけて、彼はハールィチ・ヴォルィーニ戦争を戦い、ルーシ王国(ポーランド史では赤ルーシおよびヴォルィーニとして知られる)のハールィチとヴォロディームィルを征服した。この拡大により、ポーランド王国は南東部の国境を大幅に広げ、黒海貿易へのアクセスを獲得し、経済的繁栄を促進した。

1366年には、ヴォルィーニとポジーリャも併合し、ポーランドの地政学的位置をさらに強化した。カジミェシュは、征服したルーシ領で正教大司教区の設立を承認するなど、自由な統治を行い、宗教的に異質な民族をポーランドの支配下に置くことを可能にした。また、リトアニアをカトリックに改宗させるための平和的な改宗運動も推進し、ハンガリーやルクセンブルクの協力を得るなど、巧みな外交手腕を発揮した。

3. Relationship with the Jewish community

カジミェシュ3世は、ポーランドに住むユダヤ人に対して寛大な政策をとり、特権の確認と保護を行った。これは、少数民族の権利保護、多様性の促進、そして経済発展への貢献という側面から重要である。

1334年10月9日、カジミェシュは、1264年にボレスワフ5世(純潔公)によってユダヤ人に与えられた特権を再確認した。彼は、死刑を宣告してユダヤ人の子供をキリスト教徒として洗礼を受けさせる目的での誘拐を禁止し、ユダヤ人墓地の冒涜に対しては重い処罰を課した。ユダヤ人はカジミェシュの治世以前からポーランドに居住していたが、彼は彼らが大量にポーランドに入植することを許可し、「王の民」として保護した。これにより、ヨーロッパのユダヤ人、特にアシュケナジムの約70%は、カジミェシュの改革のおかげでポーランドにその祖先をたどることができると言われている。

カジミェシュの伝説的なユダヤ人愛妾エステルカについては、直接的な歴史的証拠によって裏付けられておらず、その存在は未確認のままである。彼のユダヤ人保護政策は、ポーランドの商業的発展にも大きく貢献し、国内外からの移民を積極的に奨励したことで、ポーランドは経済的に大国へと成長した。

4. Personal life and family

カジミェシュ3世大王の私生活、特に婚姻関係と子女は、その治世の後半において重要な問題となった。

4.1. Marriages and legitimate issue

カジミェシュ3世は生涯で4度結婚した。

- リトアニアのアルドナ:1325年4月30日または10月16日、彼はリトアニア大公ゲディミナスの娘アルドナと最初の結婚をした。アルドナはまたアンナとも呼ばれ、洗礼名であった可能性がある。彼らには以下の2人の娘がいた。

- エルジュビェタ・カジミェジュヴナ(1326年頃 - 1361年):ポメラニア公ボグスワフ5世と結婚。彼女の孫カジミェシュ4世はカジミェシュ3世の最後の遺言で養子縁組されたが、無効とされた。

- クネグンダ・オブ・ポーランド(1334年 - 1357年):神聖ローマ皇帝ルートヴィヒ4世の息子であるバイエルン公ルートヴィヒ6世と結婚したが、子女なく死去した。

- アンナ

アルドナは1339年5月26日に死去した。カジミェシュは2年間独身であった。

- ヘッセンのアーデルハイト:1341年9月29日、カジミェシュは2番目の妻としてヘッセン方伯ハインリヒ2世の娘アーデルハイトと結婚した。彼らの間に子供はいなかった。カジミェシュは結婚後すぐにアーデルハイトと別居し、愛情のないこの結婚は1356年まで続き、彼は自身で離婚を宣言した。アーデルハイトは1356年にヘッセンに帰国した。

- クリスティナ・ロキチャナ:アーデルハイトとの「離婚」後、カジミェシュは愛妾であったクリスティナ・ロキチャナと結婚した。彼女は富裕な商人ミクシュ・ロキチャニの未亡人であり、出自は不明である。最初の夫の死後、彼女はプラハのボヘミア宮廷で女官として仕えていた。カジミェシュは彼女をプラハから連れ出し、ティニェツのベネディクト会修道院長を説得して2人を結婚させた。この結婚は秘密裏に行われたが、すぐに知れ渡ることになった。アーデルハイトはこれを重婚として非難し、ヘッセンに戻った。インノケンティウス6世がアーデルハイトの代理として苦情を申し立てたにもかかわらず、カジミェシュはクリスティナとの同棲を続けた。この結婚は1363年から1364年まで続き、カジミェシュは再び自身で離婚を宣言した。彼らの間に子供はいなかった。

- ジャガン公のヤドヴィガ:1365年頃、カジミェシュは4番目の妻としてジャガン公ヘンリク5世の娘ヤドヴィガ・オブ・ジャガンと結婚した。彼らには以下の3人の娘がいた。

- アンナ・カジミェジュヴナ(1366年 - 1422年6月9日):最初にツェリェ伯ヴィリェムと結婚。彼らの唯一の娘であるツェリェのアンナは、後にポーランド王(ヴワディスワフ2世ヤギェウォ)と結婚した。アンナは次にテック公ウルリヒと再婚したが、彼らの間に子供はいなかった。

- クネグンダ・オブ・ポーランド(1367年 - 1370年)

- ヤドヴィガ・オブ・ポーランド(1368年 - 1382年頃)

アーデルハイトが(そしておそらくクリスティナも)まだ存命であったため、ヤドヴィガとの結婚も重婚と見なされた。このため、ヤドヴィガが産んだ3人の娘たちの嫡出性は争われた。しかし、アンナとクネグンダは1369年12月5日にウルバヌス5世によって、幼いヤドヴィガはカジミェシュの死後の1371年10月11日にグレゴリウス11世によって嫡出と認められた。

4.2. Illegitimate issue

カジミェシュ3世には、愛妾クツカ(宮廷の首席官吏の妻)との間に3人の庶子がいた。

- ニェミェルツ(最後に生存が記録されたのは1386年):長男。父を救い、ストプニツァ周辺の土地を継承した。

- ペルカ(1342年 - 1365年):結婚して2人の息子がいたが、父の死に先立って死去した。

- ヤン(1383年10月28日死去):末子。父を救い、ストプニツァ周辺の土地を継承した。

5. Succession

カジミェシュ3世大王には合法的な男子の後継者がいなかったため、その死後の王位継承問題は複雑であった。

1355年、ブダにおいて、カジミェシュは甥であるハンガリー王ラヨシュ1世を、もし自身に男子の世継ぎが生まれなかった場合の後継者として指名した。これは、父がボヘミアとの紛争で援助を得るためにハンガリー王カーロイ1世と交わした約束と同様であった。この交換条件として、カジミェシュは敵対するドイツ騎士団やボヘミア王国との紛争において、ハンガリーからの友好的な態度を確保できた。当時、カジミェシュは45歳であり、男子を儲けることは不可能なこととは思われていなかった。

しかし、カジミェシュには5人の娘しか生まれず、合法的な男子はいなかった。彼は遺言において、長女エリザベタ(ポメラニア公妃)の息子である孫のカジミェシュ4世を養子にしようとした。彼は1351年に生まれていた。しかし、この遺言はラヨシュ1世によって無効にされた。ラヨシュはカジミェシュの死去(1370年)後、直ちにクラクフへ駆けつけ、将来的な特権を約束して貴族たちを買収したためである。カジミェシュ3世には娘クネグンダと結婚していたブランデンブルク選帝侯兼辺境伯のバイエルン公ルートヴィヒ6世という義理の息子もおり、彼も後継者の候補と考えられたが、クネグンダが1357年に子を残さずに亡くなったため、不適格と見なされた。

こうして、ハンガリー王ラヨシュ1世がポーランドの後継者となった。ラヨシュはカジミェシュの死去に伴い1370年にポーランド王として宣言されたが、カジミェシュの姉(ラヨシュの母)であるエリザベタが1380年に亡くなるまで、実質的な権力の多くを握っていた。

6. Legacy and historical evaluation

カジミェシュ3世大王は、ポーランド史において「大王」の称号を授けられ、その治世は国家の近代化と発展に大きな足跡を残した。

6.1. Positive reception and the title "the Great"

カジミェシュ3世は、ポーランド史上「大王」の称号を受け、それを維持した唯一の国王である。ボレスワフ1世は「勇敢王」として知られることが多い。彼の最も有名な評価の一つは、「木造のポーランドを譲り受け、石造のポーランドを残した」という言葉に表されている。これは、彼が国の防衛力を強化し、経済を発展させるために多数の城や都市の城壁を建設した功績を称えるものである。

彼はまた、その農民保護政策から「農民の王」とも称された。貴族の権力濫用を抑制し、法制度を整備することで、政治的・経済的な弱者である農民の生活改善に努めた。彼の治世において、国王の権力は安定し、国家は整備され、ポーランドは大国へと成長を遂げた。司法制度の改革と法典の編纂は、彼に「ポーランドのユスティニアヌス」という称号をもたらした。クラクフ大学の設立は、学術と教育の発展に対する彼の貢献を示すものである。

6.2. Criticism and controversies

カジミェシュ3世の統治や個人的な行動に対しては、いくつかの批判的な見解や論争も存在する。特に、彼の結婚生活については、ヘッセンのアーデルハイトとクリスティナ・ロキチャナ、そしてジャガン公のヤドヴィガとの間で重婚状態にあったことが指摘されている。アーデルハイトはカジミェシュがクリスティナと結婚した際に、これを重婚と見なし、教皇に訴え出た。また、ヤドヴィガとの結婚時にも、アーデルハイトとクリスティナが存命であったため、ヤドヴィガとの間の娘たちの嫡出性が一時的に問題となったが、後に教皇によって承認された。

また、初期の経験として、ハンガリー滞在中にクラーラ・ザッハとの関係を巡る事件が挙げられる。この事件では、クラーラの父がカジミェシュを殺害しようと企て、結果として王妃の指が切断され、ザッハ家が根絶やしにされるという悲劇的な結末を迎えた。一部の史料では、カジミェシュがクラーラを強姦したとの記述もあり、彼の私生活における倫理的な側面に対する批判が存在する。

7. Title and style

カジミェシュ3世の正式な称号は以下の通りである。

- ラテン語:Kazimirus, Dei gratia rex Polonie et Russie, nec non Cracovie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuiavie, et Pomeranieque Terrarum et Ducatuum Dominus et Heres.

- 日本語訳:「カジミルス、神の恩寵によるポーランド王およびルーシ(ルテニア)の王、またクラクフ、サンドミェシュ、シェラツ、ウェンチツァ、クヤヴィ、ポメレリアの諸地方および公国の領主にして相続者」

8. In popular culture

カジミェシュ3世大王は、現代の大衆文化において多様な形で描写され、ポーランド史の重要な人物として認識されている。

- 映画

- ポーランドの歴史ドラマシリーズ『Korona królówポーランド語』(『王たちの戴冠』)の主要登場人物の一人として描かれている。

- 映画『シンドラーのリスト』では、アーモン・ゲートのセリフの中でカジミェシュ3世大王が言及されている。

- ビデオゲーム

- 2010年の戦略ゲーム『シドマイヤーズ シヴィライゼーション V』では、2013年の拡張パック『ブレイブ ニュー ワールド』でプレイ可能な指導者として登場する。

- 戦略ゲーム『クルセイダーキングスII』でも統治者として登場する。

- 貨幣

- カジミェシュは、ポーランドで流通している50ズウォティ紙幣の表面に肖像として採用されており、裏面には彼の紋章が描かれている。