1. 概要

ハンガリーは、中央ヨーロッパのカルパティア盆地に位置する内陸国である。マジャル人が9世紀末にこの地を征服して以来、イシュトヴァーン1世によるキリスト教王国の建国(1000年)を経て、中世には地域の強国として栄えた。しかし、モハーチの戦い(1526年)での敗北後は、オスマン帝国とハプスブルク家による長期の支配を経験し、国土は分裂と戦乱に苦しんだ。1867年にはアウスグライヒによりオーストリア=ハンガリー帝国の一部として自治を回復し、首都ブダペストを中心に経済的・文化的な発展を遂げたが、第一次世界大戦の敗戦とトリアノン条約(1920年)によって広大な領土と多くの国民を失った。

20世紀には、両大戦間期の権威主義体制、第二次世界大戦への枢軸国としての参戦とそれに伴うホロコースト、そして戦後のソビエト連邦影響下での共産主義体制といった激動の時代を経た。特に1956年ハンガリー動乱は、自由と国家主権を求める国民の蜂起として記憶されるが、ソ連軍の介入により鎮圧された。その後、カーダール・ヤーノシュ政権下では「グヤーシュ・コミュニズム」と呼ばれる比較的穏健な統治が行われた。

1989年の体制転換により、ハンガリーは複数政党制に基づく民主主義と市場経済へと平和的に移行し、NATO(1999年)およびEU(2004年)に加盟、西側諸国との再統合を果たした。しかし、2010年以降のオルバーн・ヴィクトル政権下では、憲法改正や司法・メディアへの介入などにより権力分立や法の支配が弱体化していると指摘され、民主主義の後退や人権状況の悪化が国内外から懸念されている。移民・難民問題、LGBTの権利、教育の自由などに関する政策はEUの基本的価値観との間で緊張を生んでおり、ハンガリーは複雑な現代的課題に直面している。

豊かな自然にも恵まれ、広大なハンガリー平原、バラトン湖、多数の温泉を有し、トカイワインに代表される食文化や、リスト、バルトークらの音楽、独自の建築様式など、多彩な文化遺産を持つ。

2. 国名

ハンガリーの現在の公式な国名は、ハンガリー語でMagyarországハンガリー語([ˈmɒɟɒrorsaːɡ]、マジャロルサーグとカナ表記される)である。これは「マジャル人の国」を意味し、magyarハンガリー語(マジャル、ハンガリー人の意)とországハンガリー語(オルサーグ、国の意)から構成される。「マジャル」という語は、ハンガリーを建国した主要7部族の一つであるメジェール(Megyerハンガリー語)族の名前に由来するとされる。日本語では通常「ハンガリー」と呼称される。

「ハンガリー」という呼称の語源は、7世紀のテュルク系遊牧民連合オノグル(Onogurtrk、「十本の矢」または「十部族」の意)に遡ると考えられている。この名称が東ローマ帝国のギリシャ語でΟὔγγροι古代ギリシア語(ウン グロイ)となり、さらにスラヴ語を経てラテン語の「Hungariaラテン語」となったとされる。当初の「ウンガリア」などにはHの音が含まれていなかったが、後にフン族(Huns)との歴史的関連性を想起させる形でHが付加されたという説があるが、これは俗説とする見方もある。

歴史的にハンガリーの国名は以下のように変遷してきた。

- ハンガリー王国(Magyar Királyságハンガリー語、マジャル・キラーイシャーグ):1000年 - 1918年、1920年 - 1946年

- ハンガリー人民共和国(Magyar Népköztársaságハンガリー語、マジャル・ネープケスタールシャシャーグ):1918年 - 1919年

- ハンガリー・ソビエト共和国(Magyarországi Tanácsköztársaságハンガリー語、マジャロルサーギ・タナーチケスタールシャシャーグ):1919年

- ハンガリー共和国(Magyar Köztársaságハンガリー語、マジャル・ケスタールシャシャーグ):1946年 - 1949年

- ハンガリー人民共和国(Magyar Népköztársaságハンガリー語、マジャル・ネープケスタールシャシャーグ):1949年 - 1989年

- ハンガリー共和国(Magyar Köztársaságハンガリー語、マジャル・ケスタールシャシャーグ):1989年 - 2011年

- ハンガリー(Magyarországハンガリー語、マジャロルサーグ):2012年1月1日施行のハンガリー基本法により現在の国名となった。

日本語の「ハンガリー」は国全体を指すが、「マジャル人」という呼称は、歴史的な多民族国家であったハンガリー王国において、他の民族と区別してハンガリー民族を指す場合に特に用いられる。中国語では、当初、音訳で「洪牙利」と表記されたが、後にフン族との関連説から匈奴にちなんで「匈牙利」と表記されるようになった。

3. 歴史

ハンガリーの地域は、先史時代から現代に至るまで、多様な民族の興亡と文化の交流が繰り返されてきた。その歴史は、独自の言語と文化を持つマジャル人の定住と国家形成、周辺大国との関係、そして国民的アイデンティティの模索と確立の過程として特徴づけられる。

3.1. 先史時代と古代(895年以前)

現在のハンガリーの領域、特にドナウ川西岸のパンノニア盆地(カルパチア盆地)には、古くから様々な民族が居住していた。紀元前にはケルト人が定住し、その後、紀元前16年から15年にかけてローマ帝国がこの地域を征服し、パンノニア属州を設置した。ドナウ川はローマ帝国の国境線となり、軍事的に重要な拠点として多数の都市や要塞が建設された。紀元106年には、現在のハンガリー東部を含む地域にダキア属州が設置されたが、271年にはローマ軍が撤退した。

4世紀後半になると、フン族が東方からパンノニア盆地に侵入し、アッティラ王の時代(434年 - 453年)には広大な帝国を築き上げた。アッティラはハンガリーの神話においても重要な人物とされている。フン族の帝国が崩壊した後、東ゴート族、ヴァンダル族、ランゴバルド族といったゲルマン人の諸部族や、ゲピド族がこの地域を支配した。ゲピド族は独自の王国を築いたが、6世紀後半には東方から来たアヴァール人によって征服された。

アヴァール人は2世紀以上にわたりアヴァール可汗国としてパンノニア盆地を支配したが、790年代にフランク王国のカール大帝によって度重なる遠征の末に破られた。その後、804年から829年にかけて第一次ブルガリア帝国がドナウ川東岸地域を征服し、残存するアヴァール人や現地のスラヴ人部族を支配下に置いた。9世紀半ばには、ドナウ川西岸にフランク王国の辺境領としてバラトン公国(低パンノニア公国)が成立した。

このような諸民族の興亡を経て、9世紀末にウラル山脈方面から遊牧民であるマジャル人(ハンガリー人)がカルパティア盆地に到来し、この地域の新たな支配者となった。

3.2. 中世(895年 - 1526年)

マジャル人のカルパチア盆地征服からモハーチの戦いに至るまでの中世ハンガリーは、遊牧民部族連合からキリスト教王国へと変貌し、中央ヨーロッパにおける重要な国家として発展した。この時代は、アールパード朝による国家基盤の確立、アンジュー朝時代の繁栄、そしてオスマン帝国の脅威の増大といった画期的な出来事によって特徴づけられる。

3.2.1. アールパード朝時代

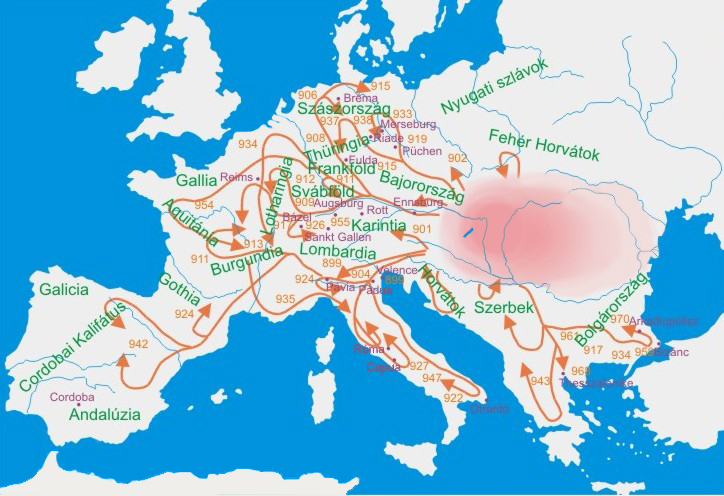

895年頃、アールパードに率いられたマジャル7部族と、それに協力するハザール3部族からなる部族連合がカルパティア盆地に定住を開始した。この出来事はHonfoglalásホンフォグララーシュハンガリー語(祖国獲得)と呼ばれ、ハンガリー国家の基礎となった。当初、マジャル人は周辺地域への略奪遠征を繰り返したが、955年のレヒフェルトの戦いでの敗北を機に定住化とキリスト教化を進めるようになった。

アールパードの曾孫にあたるゲーザ(在位972年 - 997年)は西ヨーロッパとの関係を重視し、キリスト教の受容を開始した。その息子イシュトヴァーン1世(在位997年 - 1038年、国王としては1000年から)は、国内の異教徒勢力を制圧し、1000年にローマ教皇から王冠を受け、ハンガリー王国を建国した。イシュトヴァーン1世はキリスト教を国教とし、教会組織や行政制度を整備して中央集権的な国家体制を確立した。彼の治世はハンガリーのキリスト教化と西欧化の決定的な画期となり、後に聖人に列せられた。

ラースロー1世(在位1077年 - 1095年)の時代には、国内の安定を回復し、キリスト教をさらに強固なものとした。また、クロアチア王国への影響力を拡大し、1102年にはカールマーン(在位1095年 - 1116年)がクロアチア王を兼ね、ハンガリーとクロアチアの同君連合が成立した。

ベーラ3世(在位1172年 - 1196年)の治世は、ハンガリー王国が経済的・文化的に繁栄した時期であり、当時のフランス王やイギリス王を凌ぐほどの歳入があったとされる。アンドラーシュ2世(在位1205年 - 1235年)は、トランシルヴァニア・ザクセン人の特権を保障するDiploma Andreanumラテン語を発布し、また、1222年には貴族の権利を認めた金印勅書を発布した。これは大陸ヨーロッパにおける最初の憲法と見なされることもある。

1241年から1242年にかけて、ハンガリーはモンゴル帝国の侵攻(タタールのくびき)を受け、国土は荒廃し、人口の約半数が犠牲になったと言われる。国王ベーラ4世(在位1235年 - 1270年)はモンゴル軍撤退後、国土の再建に努め、石造りの城塞を多数建設して防衛体制を強化した。また、モンゴルから逃れてきたクマン人やヤース人(オセット人の一派)の国内定住を許可した。1285年のモンゴル再侵攻は、この強化された防衛体制によって撃退された。

アールパード朝は1301年にアンドラーシュ3世の死によって男系が断絶した。

3.2.2. アンジュー朝と選挙王制時代

アールパード朝断絶後、ハンガリーは王位継承を巡る混乱期(1301年 - 1308年)に入った。その後、アールパード家の血を引くナポリ・アンジュー家のカーロイ1世(在位1308年 - 1342年)が王位に就き、国内のオリガルヒ(小王)勢力を打倒して王権を再建した。カーロイ1世は経済改革や都市の振興にも力を入れた。

その息子ラヨシュ1世(大王、在位1342年 - 1382年)の治世はハンガリー王国の中世における最盛期の一つであり、領土はリトアニアから南イタリアにまで及び、1370年からはポーランド王も兼ねた。文化も発展し、ペーチ大学(1367年設立)などが創設された。

ラヨシュ1世には男子の世継ぎがなく、その死後は再び不安定な時期が続いたが、ルクセンブルク家のジギスムント(在位1387年 - 1437年)が王位を継承し、後に神聖ローマ皇帝にも選出された。ジギスムントの治世にはオスマン帝国の脅威が増大し、ニコポリスの戦い(1396年)で敗北を喫した。

15世紀半ばには、トランシルヴァニアの小貴族出身であるフニャディ・ヤーノシュがオスマン帝国との戦いで軍事的才能を発揮し、国民的英雄となった。彼はベオグラード包囲戦(1456年)でオスマン軍を破るなど、キリスト教世界の防衛に大きく貢献した。フニャディ・ヤーノシュの息子であるマティアス・コルヴィヌス(在位1458年 - 1490年)は、貴族層の支持を得て王位に就き、中世ハンガリー最後の偉大な王として知られる。マティアスは中央集権化を進め、常備軍「黒軍」(Fekete seregハンガリー語)を創設し、ボヘミアやオーストリアの一部を征服した。また、彼はルネサンス文化を積極的に導入し、王宮には著名な学者や芸術家が集った。彼の図書館「コルヴィナ文庫」は、ヴァチカン図書館に次ぐ規模を誇った。

マティアス王の死後、王権は弱体化し、ポーランド系のウラースロー2世(ヤギェウォ朝、在位1490年 - 1516年)が王位に就いた。この時代、貴族層の権力が増大し、農民の負担は重くなった。1514年にはドージャ・ジェルジに率いられた大規模な農民反乱が起こったが、貴族たちによって残虐に鎮圧された。国内の混乱と弱体化は、オスマン帝国の侵攻を招く要因となった。

3.3. オスマン帝国との戦争とハンガリー三分(1526年 - 1699年)

16世紀初頭、オスマン帝国はハンガリーに対する圧力を強めていた。1521年にはハンガリー南部の最重要拠点であったナーンドルフェヘールヴァール(現在のベオグラード)が陥落した。そして1526年、モハーチの戦いにおいて、国王ラヨシュ2世率いるハンガリー軍はオスマン帝国のスレイマン1世率いる軍に壊滅的な敗北を喫し、ラヨシュ2世自身も戦死した。

この敗北と国王の死は、ハンガリーを深刻な政治的混乱に陥れた。ハンガリー貴族は分裂し、トランシルヴァニアの有力貴族サポヤイ・ヤーノシュと、ハプスブルク家のフェルディナント1世をそれぞれ国王に選出した。両者は王位を巡って争い、オスマン帝国はこの内紛に介入した。1541年、オスマン軍は首都ブダを占領し、ハンガリーは三分割されることとなった。

- 王領ハンガリー: 北西部(現在のスロバキア、クロアチア北部、オーストリア国境地帯)はハプスブルク家の支配下に置かれ、フェルディナント1世がハンガリー王として統治した。首都はポジョニュ(現在のブラチスラヴァ)に置かれた。

- オスマン帝国領ハンガリー: 国土の中央部、ブダを含む広大な地域はオスマン帝国の直接統治下に置かれ、パシャ(太守)が派遣された。

- トランシルヴァニア公国: 東部のトランシルヴァニア地方は、オスマン帝国の宗主権下でサポヤイ家およびその後継者たちが統治する、ほぼ独立した公国となった。

この三分割時代は約150年以上に及び、ハンガリーはオスマン帝国とハプスブルク帝国の間の戦場となり続けた。多くの都市や村が破壊され、人口は減少し、経済は疲弊した。特にオスマン帝国支配下の地域では、重税や強制労働、デヴシルメ(キリスト教徒の子弟を徴兵・徴用する制度)などにより住民は苦しんだ。

17世紀後半になると、ハプスブルク家はオスマン帝国に対する反撃を本格化させた。1683年の第二次ウィーン包囲でオスマン軍が敗北したことを契機に、神聖同盟(ハプスブルク帝国、ポーランド、ヴェネツィアなど)が結成され、対オスマン戦争が展開された。1686年にはブダがオスマン支配から解放され、その後もハプスブルク軍はハンガリー各地を次々と奪還した。そして1699年のカルロヴィッツ条約によって、オスマン帝国はハンガリーの大部分(トランシルヴァニアを含む)をハプスブルク家に割譲し、オスマン帝国によるハンガリー支配は終焉を迎えた。

ハプスブルク家の支配下でハンガリーは再統一されたが、それは新たな支配者の下に入ることを意味した。ハプスブルク家は中央集権化とカトリック化(対抗宗教改革)を推進し、ハンガリー貴族の特権を制限しようとしたため、ハンガリー人の間には不満が蓄積していった。また、長年の戦争で荒廃した国土に、セルビア人やドイツ人(ドナウ・シュヴァーベン人)などが移住させられ、ハンガリーの民族構成は大きく変化した。

3.4. ハプスブルク家支配と民族運動(1699年 - 1918年)

カルロヴィッツ条約によってオスマン帝国の支配から解放されたハンガリーは、ハプスブルク帝国の統治下に入った。この時代は、ハプスブルク家による中央集権化政策と、それに対するハンガリー人の民族的アイデンティティと自治権を求める運動が交錯する時期であった。ラーコーツィ・フェレンツ2世の独立戦争、19世紀の改革時代、1848年革命、そしてアウスグライヒによるオーストリア=ハンガリー帝国の成立と第一次世界大戦によるその崩壊まで、ハンガリーは激動の時代を経験した。

3.4.1. ラーコーツィの独立戦争

ハプスブルク家の支配が強化される中、ハンガリー貴族や農民の間で不満が高まっていた。1703年、トランシルヴァニアの大貴族ラーコーツィ・フェレンツ2世は、ハプスブルク支配に対する大規模な独立戦争を開始した。この戦争は「クルツ戦争」とも呼ばれ、当初はハンガリー全土に広がり、ラーコーツィ軍は大きな成功を収めた。1707年にはオノドの議会でハプスブルク家の王位剥奪が宣言され、ラーコーツィがハンガリーの統治首長(vezérlő fejedelemハンガリー語)に選出された。

しかし、ハプスブルク帝国はスペイン継承戦争の終結と共に軍事力をハンガリーに集中させることが可能となり、戦況は徐々にラーコーツィ側に不利となった。フランスなどからの支援も十分ではなく、内部対立や疫病の流行も影響し、1708年のトレンチーンの戦いでの敗北が決定的となった。最終的に、1711年にサトマールの和約が結ばれ、独立戦争は終結した。ラーコーツィ自身は亡命し、ハンガリーは再びハプスブルク家の支配下に置かれた。

この独立戦争は失敗に終わったものの、ハンガリー人の民族意識を高揚させ、後の独立運動に大きな影響を与えた。ハプスブルク家もハンガリー貴族の特権の一部を認めざるを得なくなり、一定の妥協が図られた。

3.4.2. ハンガリー改革時代

18世紀後半から19世紀初頭にかけて、啓蒙思想やフランス革命の影響がハンガリーにも及び、政治的・社会的・文化的改革を求める動きが活発化した。この時期は「ハンガリー改革時代」(reformkorハンガリー語)と呼ばれる。

ナポレオン戦争後、ハンガリー議会は数十年間召集されなかったが、1820年代に財政的必要性から皇帝はやむなく議会を再開した。これを機に、自由主義的な思想を持つ貴族や知識人たちが改革運動の中心となった。代表的な人物としては、ハンガリー科学アカデミーの創設やドナウ川の航行改善などに尽力したセーチェーニ・イシュトヴァーンや、より急進的な改革を主張し、農奴解放や言論の自由を訴えたコシュート・ラヨシュがいる。

この時代には、ハンガリー語の公用語化、農奴制の緩和、経済の近代化、教育の普及などが議論され、一部は実現された。文学や芸術の分野でもハンガリー語による創作活動が盛んになり、民族文化の復興が進んだ。しかし、ハプスブルク政府はこれらの改革運動を警戒し、しばしば弾圧を加えた。コシュート・ラヨシュやターンチチ・ミハーイといった改革派の指導者たちは投獄されることもあった。改革時代の思想と運動は、1848年革命の直接的な背景となった。

3.4.3. 1848年革命

1848年、フランス二月革命の影響はヨーロッパ各地に波及し、ハンガリーでも革命が勃発した。3月15日、ペシュトとブダで大規模なデモが発生し、ペテーフィ・シャーンドルらの急進的な青年たちが「12か条の要求」を掲げ、出版の自由、責任内閣の樹立、農奴解放などを求めた。

革命の圧力により、バッチャーニ・ラヨシュを首相とする責任内閣が成立し、ハプスブルク家は一時的にハンガリーの自治を大幅に認める「四月法」を承認した。コシュート・ラヨシュが事実上の指導者となり、独立国家としての体制整備が進められた。しかし、ハプスブルク宮廷は、クロアチア人、セルビア人、ルーマニア人といったハンガリー王国内の少数民族の不満を利用してハンガリー革命政府に対抗させようとした。これに対し、ハンガリー人はスロバキア人、ドイツ人、ルシン人、ユダヤ人などの支持を得て、ポーランド、オーストリア、イタリアからの義勇兵と共に戦った。

1849年4月、ハンガリー議会はハプスブルク家の統治権を否定し、ハンガリーの独立を宣言した。コシュートは護国卿(摂政・大統領)に就任した。ハンガリー軍(Honvédségハンガリー語)はオーストリア軍を各地で破り、一時は独立を達成するかに見えた。

しかし、オーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ1世はロシア皇帝ニコライ1世に軍事援助を要請し、ロシア軍がハンガリーに侵攻した。圧倒的な兵力差の前にハンガリー軍は敗北を重ね、1849年8月、ゲオルゲイ・アルトゥール将軍はヴィラーゴシュでロシア軍に降伏した。革命は鎮圧され、オーストリア軍の司令官ユリウス・ヤーコプ・フォン・ハイナウは、アラドでハンガリー軍の指導者13人(アラドの13殉教者)とバッチャーニ元首相を処刑するなど、厳しい報復措置をとった。コシュートは国外へ亡命した。

1848年革命は失敗に終わったが、農奴解放など一部の成果は維持され、ハンガリー人の民族意識と独立への願望を一層強固なものにした。

3.4.4. オーストリア=ハンガリー帝国

1848年革命後、ハンガリーは「受動的抵抗」の時代に入った。しかし、オーストリア帝国の内外における問題、特にイタリア統一戦争や普墺戦争での敗北は、ハプスブルク家に対しハンガリーとの妥協を余儀なくさせた。1867年、アウスグライヒ(和協)が成立し、オーストリア=ハンガリー帝国(二重帝国)が誕生した。

この体制下で、ハンガリーはオーストリアと対等な立場で帝国を構成する王国となり、独自の憲法、議会、政府を持つことになった。外交、軍事、共通財政の一部は共通大臣会議によって運営されたが、内政に関しては大幅な自治権を獲得した。フランツ・ヨーゼフ1世はハンガリー国王として戴冠した。

アウスグライヒ後のハンガリーは、経済的に著しい発展を遂げた。農業中心の経済から近代的な工業化が進み、鉄道網が整備され、首都ブダペスト(1873年にブダ、オーブダ、ペシュトが合併)は近代的な大都市へと変貌した。多くの国家機関や近代的行政システムもこの時期に確立された。

しかし、帝国内の民族問題は依然として深刻であり、ハンガリー政府は自領内の少数民族(スロバキア人、ルーマニア人、セルビア人など)に対してマジャル化政策を推進し、これが反発を招いた。

1914年、サラエヴォ事件をきっかけに第一次世界大戦が勃発すると、オーストリア=ハンガリー帝国は中央同盟国の一員として参戦した。ハンガリー王国からは400万人以上の兵士が動員された。当初は短期戦と予想された戦争は長期化し、帝国の経済は疲弊し、国民生活は困窮した。1916年にフランツ・ヨーゼフ1世が死去し、カール1世(ハンガリー王としてはカーロイ4世)が即位したが、戦局は好転しなかった。

1918年秋、中央同盟国の敗色が濃厚になると、帝国内の諸民族は次々と独立を宣言し、帝国は崩壊に向かった。10月、ハンガリーとオーストリアの連合は解消され、オーストリア=ハンガリー帝国は終焉を迎えた。11月3日、オーストリア=ハンガリーはパドヴァで休戦協定に調印した。

3.5. 両大戦間期(1918年 - 1941年)

第一次世界大戦の敗北とオーストリア=ハンガリー帝国の崩壊は、ハンガリーに深刻な政治的・社会的混乱をもたらした。1918年10月、アスター革命によってカーロイ・ミハーイを首班とするハンガリー人民共和国が成立したが、連合国による過酷な休戦条件や領土要求、国内の経済的困窮により政情は不安定であった。カーロイ政権は軍縮を進めたが、これが防衛力の低下を招き、チェコスロバキア、ルーマニア、セルビア人・クロアチア人・スロベニア人王国(後のユーゴスラビア)がハンガリー領に侵攻する事態となった。

1919年3月、社会民主党と共産党が合同し、クン・ベーラを指導者とするハンガリー・ソビエト共和国が樹立された。この共産主義政権は「赤色テロ」と呼ばれる弾圧を行い、地主や資本家の財産を国有化するなど急進的な政策を実施したが、国内外の反発を招いた。ルーマニア軍の侵攻と国内の反革命勢力の蜂起により、同年8月にはソビエト共和国は崩壊し、ルーマニア軍がブダペストを占領した。

1919年11月、元オーストリア=ハンガリー帝国海軍提督であるホルティ・ミクローシュ率いる右派勢力がブダペストに入城し、秩序を回復した。1920年1月に行われた議会選挙を経て、3月にはホルティが摂政として国家元首に就任し、ハンガリー王国(ただし国王は空位)が再建された。ホルティ政権初期には「白色テロ」と呼ばれる共産主義者やユダヤ人に対する弾圧が行われた。

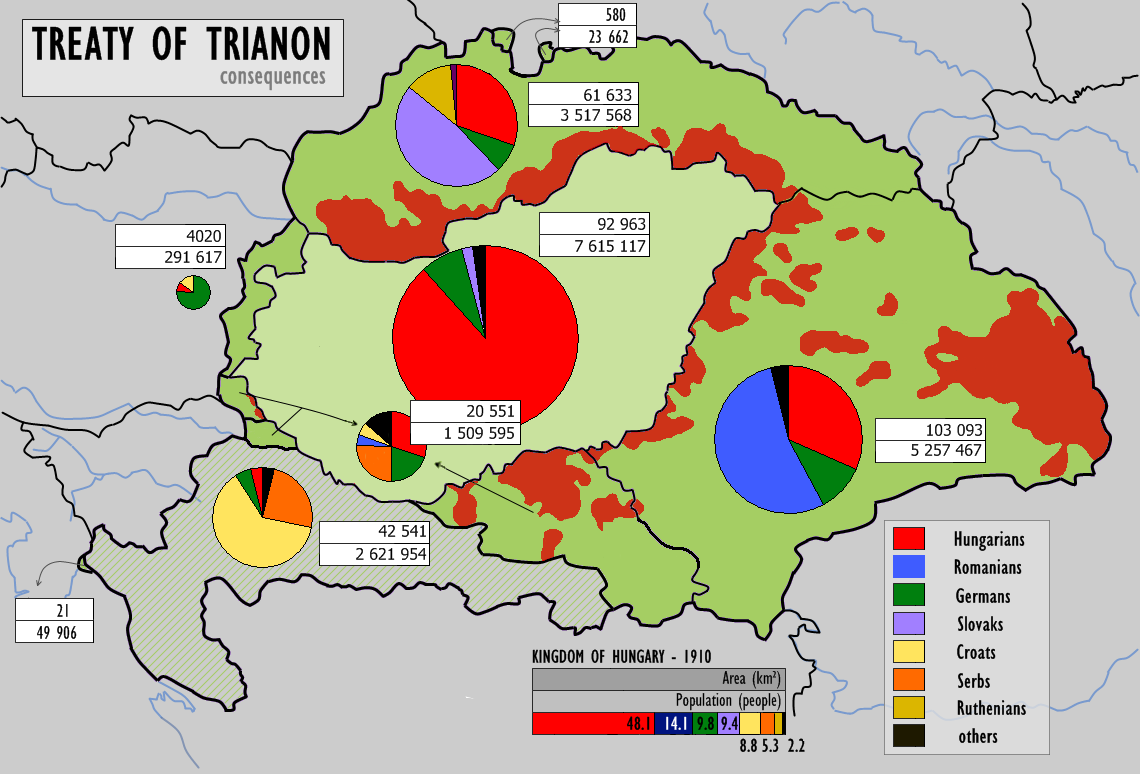

1920年6月4日、ハンガリーは連合国との間でトリアノン条約に調印した。この条約により、ハンガリーは歴史的領土の71%、戦前の人口の66%を失い、多くの原材料産出地や唯一の港であったフィウメ(現在のリエカ)も割譲された。300万人以上のマジャル人がハンガリー国外に取り残されることとなり、条約改正(失地回復)は国民的悲願となった。

ホルティ政権は、当初は元国王カーロイ4世による復位の試みを阻止しつつ、共産主義勢力を抑圧し、トリアノン条約によって生じた難民問題に対処した。経済的には大恐慌の影響で深刻な打撃を受け、ファシズム的な政治家(ゲンベシュ・ジュラ、サラーシ・フェレンツなど)が台頭した。外交的には、小協商諸国による孤立化の中で、次第にファシスト・イタリアやナチス・ドイツへの接近を強めた。

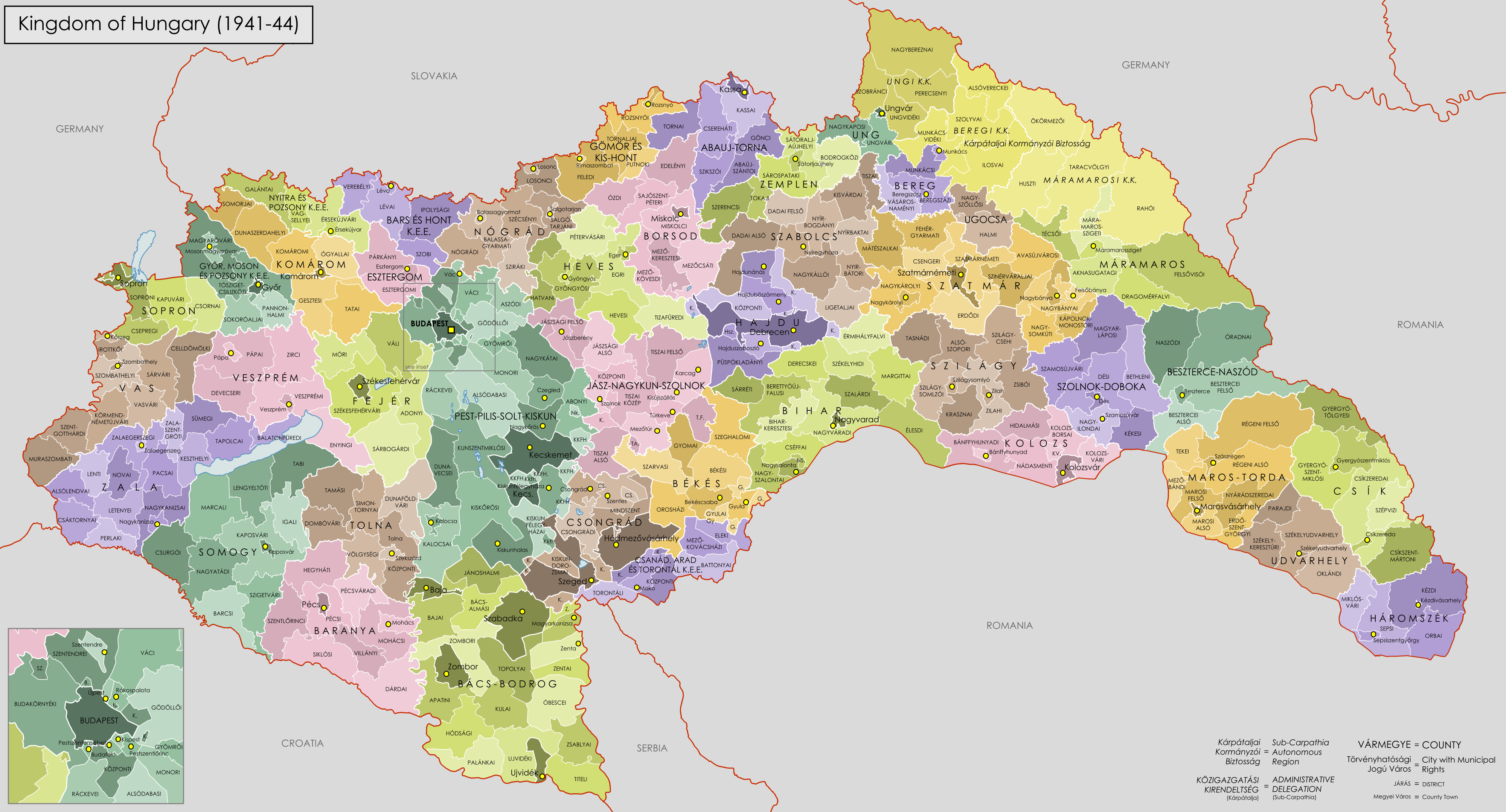

1930年代後半、ナチス・ドイツの台頭と共に、ハンガリーは失地回復の機会を得た。第一次ウィーン裁定(1938年)と第二次ウィーン裁定(1940年)により、チェコスロバキア南部(スロバキア南部およびカルパティア・ルテニア南部)とルーマニア北部(トランシルヴァニア北部)のハンガリー人多数居住地域を平和的に回復した。さらに1939年には、武力によってチェコスロバキアからカルパティア・ルテニアの残部を併合した。1940年11月20日、ハンガリーは日独伊三国同盟に正式加盟し、1941年にはユーゴスラビア侵攻に参加し、南部の旧領土の一部を獲得した。

3.6. 第二次世界大戦(1941年 - 1945年)

ハンガリーは1941年6月26日、未確認機によるカッサ(現在のコシツェ)、ムンカーチ(現在のムカチェヴォ)、ラホー(現在のラヒウ)への爆撃事件を口実に、ソビエト連邦に対して宣戦布告し、枢軸国として本格的に第二次世界大戦に参戦した。ハンガリー軍は東部戦線で戦い、当初はウーマニの戦いなどで一定の成功を収めた。しかし、1943年1月のスターリングラード攻防戦に関連するドン川流域での戦闘({{仮リンク|オストロゴジスク=ロッソシ攻勢|en|Ostrogozhsk-Rossosh offensive}})で、ハンガリー第2軍が壊滅的な損害を被ると、ホルティ政権は連合国との間で秘密裏に単独講和を模索し始めた。

この動きを察知したナチス・ドイツは、1944年3月19日、マルガレーテ作戦を発動してハンガリーを占領し、ホルティ政権の恭順を確保した。10月、ソ連軍がハンガリー国境に迫り、ホルティが改めて連合国との休戦を試みると、ドイツ軍はパンツァーファウスト作戦によってホルティを失脚させ、サラーシ・フェレンツ率いるファシスト政党矢十字党の傀儡政権を樹立した。サラーシ政権は国の全能力をドイツの戦争遂行に捧げることを誓った。10月までにソ連軍はティサ川に到達し、いくつかの損害を被りながらも、12月にはブダペストを包囲(ブダペスト包囲戦)した。

1945年2月13日、ブダペストはソ連軍に降伏し、4月までにはドイツ軍はハンガリーから撤退し、国はソ連軍の軍事占領下に置かれた。戦後、チェコスロバキアから20万人のハンガリー人が追放され、代わりにハンガリー在住のスロバキア人7万人がチェコスロバキアへ移住した。また、20万2千人のドイツ系住民がドイツへ追放された。1947年のパリ平和条約により、ハンガリーの国境は再びトリアノン条約直後のものに縮小された。

第二次世界大戦はハンガリーに壊滅的な被害をもたらし、経済の60%以上が破壊され、甚大な人命の損失を被った。

3.6.1. ホロコースト

第二次世界大戦中、特に1944年のドイツ軍による占領後、ハンガリーおよびハンガリー占領地域におけるユダヤ人およびロマ(ジプシー)などに対する迫害と組織的虐殺、すなわちホロコーストが実行された。

ホルティ政権下のハンガリーでは、1938年以降、反ユダヤ法が段階的に制定され、ユダヤ人の市民権や経済活動が制限されていた。また、ハンガリー軍が占領した地域(カルパティア・ルテニア、ユーゴスラビア北部など)でもユダヤ人に対する迫害が行われていた。しかし、ハンガリー国内のユダヤ人の絶滅収容所への大規模な移送は、ドイツ占領までは本格的に行われていなかった。

1944年3月のドイツ軍占領後、アドルフ・アイヒマンの指揮の下、ハンガリー当局(憲兵隊や行政機関)の積極的な協力により、ユダヤ人のゲットーへの集住と絶滅収容所への移送が急速に進められた。1944年5月15日から7月9日までのわずか2ヶ月弱の間に、地方在住のユダヤ人を中心に約43万7千人がアウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所などに移送され、そのほとんどが殺害された。ブダペストのユダヤ人は、ホルティによる移送停止命令や、ラウル・ワレンバーグら中立国の外交官や国際機関による救済活動により、一部は難を逃れたが、矢十字党政権下では再び迫害と虐殺の対象となった。

ハンガリーにおけるホロコーストでは、60万人以上のユダヤ人が犠牲になったと推定されている。また、ロマも数万人規模で殺害されたとされる。ホルティ政権のホロコーストへの関与の度合いについては、今日でも議論の的となっている。戦後、サラーシ・フェレンツをはじめとする戦争犯罪人の多くは人民裁判で裁かれ処刑された。

3.7. 共産主義時代(1945年 - 1989年)

第二次世界大戦後、ソビエト連邦の強い影響下に置かれたハンガリーは、徐々に共産主義体制へと移行した。この時代は、スターリン主義的な独裁体制、1956年の民衆蜂起とその弾圧、そしてカーダール・ヤーノシュによる「グヤーシュ共産主義」と呼ばれる比較的穏健な統治と、その後の体制変動へと至る過程によって特徴づけられる。

ソ連軍占領下で、ハンガリー共産党は他の左派政党を吸収・排除し(サラミ戦術)、1949年にはハンガリー勤労者党による一党独裁体制が確立され、ハンガリー人民共和国が成立した。党書記長ラーコシ・マーチャーシュの指導の下、スターリン主義的な政策が強行され、農業の強制集団化、重工業化、計画経済が進められた。秘密警察である国家保衛庁(Államvédelmi Hatóságハンガリー語、略称ÁVH)による反対派や宗教関係者、旧体制の知識人に対する弾圧が横行し、多くの人々が投獄、処刑、あるいは強制収容所に送られた。1948年から1956年の間に約35万人が投獄または処刑され、約60万人がソ連の労働収容所に送られ、うち少なくとも20万人が死亡したとされる。ラーコシ体制は「ハンガリーのスターリン」とも呼ばれ、国民生活は著しく困窮した。

3.7.1. 1956年ハンガリー動乱

1953年のスターリンの死後、ソ連で非スターリン化の動きが始まると、ハンガリーでもラーコシ体制に対する不満が公然化し始めた。1956年10月23日、ブダペストで学生や知識人を中心とする大規模なデモが発生し、これがソビエト支配と共産党政権に対する民衆蜂起、すなわち1956年ハンガリー動乱へと発展した。

デモ隊は、ラーコシ失脚後に首相に就任し改革を進めようとしたが再び失脚させられたナジ・イムレの復権、ソ連軍の撤退、言論・出版・集会の自由、複数政党制の導入などを要求した。ÁVHがデモ隊に発砲したことをきっかけに、蜂起は全国に拡大した。ナジ・イムレが再び首相に就任し、複数政党制の承認、ワルシャワ条約機構からの脱退と中立宣言など、国民の要求に応える政策を打ち出した。

しかし、ソ連指導部はハンガリーの動きを社会主義陣営からの離脱とみなし、武力介入を決定した。11月4日、ソ連軍は戦車部隊を主力としてブダペストに侵攻し、蜂起を鎮圧した。ハンガリー市民や労働者は武器を取って抵抗したが、圧倒的な軍事力の前に敗北した。戦闘により約2万人のハンガリー市民が死亡し、ナジ・イムレは逮捕され、後に処刑された。動乱後、約20万人が国外へ難民として流出した。

この動乱は、ソ連の衛星国支配の現実を白日の下にさらし、西側諸国に衝撃を与えたが、スエズ動乱と時期が重なったこともあり、西側からの実質的な介入は行われなかった。

3.7.2. カーダール体制とグヤーシュ共産主義

1956年の動乱後、ソ連の支持を得てカーダール・ヤーノシュがハンガリー社会主義労働者党書記長として権力を掌握した。カーダール政権は当初、動乱参加者に対する厳しい弾圧を行ったが、その後は国民との和解を図り、比較的穏健な政策へと転換していった。

1960年代以降、カーダール政権は「働かざる者食うべからず」の原則を緩和し、「我々に反対しない者は我々と共にある」というスローガンを掲げ、国民の政治的無関心を容認する代わりに一定の生活水準の向上と文化的自由を認める政策をとった。1968年には「新経済メカニズム(NEM)」と呼ばれる経済改革が導入され、市場経済の要素が部分的に取り入れられた。これにより、消費財の供給が増加し、個人の小規模な経済活動(例えば、集団農場内の個人耕作地háztáji gazdálkodásハンガリー語)も認められるようになった。

この時代のハンガリーは、他の東側諸国と比較して生活水準が高く、言論や海外渡航の自由も比較的認められていたため、「東側ブロックで最も陽気な兵舎」あるいは「グヤーシュ・コミュニズム」と称された。グヤーシュ(ハンガリーの伝統的な煮込み料理)にちなんで名付けられたこの体制は、ある程度の物質的豊かさと引き換えに、国民の政治的要求を抑制するものであった。

しかし、1980年代に入ると、世界的な不況や社会主義経済の構造的限界から経済は再び停滞し、国民の生活水準は低下した。カーダール体制の硬直化と高齢化も進み、社会の不満は徐々に高まっていった。

3.8. 体制転換と第三共和国(1989年 - 現在)

1980年代後半、ソビエト連邦におけるゴルバチョフ政権のペレストロイカとグラスノストは、東欧諸国における共産主義体制の動揺を加速させた。ハンガリーでも経済停滞、国内の政治的圧力、ワルシャワ条約機構諸国との関係変化などを背景に、共産主義体制から民主主義と市場経済への平和的な移行、すなわちrendszerváltás体制転換ハンガリー語が進んだ。

3.8.1. 民主化への移行とEU加盟

ハンガリー社会主義労働者党内部でも改革派が台頭し、1989年3月には同党と様々な反体制派グループとの間で円卓会議が開始された。同年6月、1956年ハンガリー動乱の指導者であったナジ・イムレの再埋葬式が国民的行事として執り行われ、これはハンガリーにおける共産主義の象徴的な終焉と見なされた。

1989年10月、ハンガリー社会主義労働者党は自ら解党し、社会民主主義を掲げるハンガリー社会党へと改組された。憲法が改正され、党の指導的役割を定めた条項が削除され、国名も「ハンガリー人民共和国」から「ハンガリー共和国」へと変更された。1990年5月には自由選挙が実施され、中道右派の反体制派グループであったハンガリー民主フォーラムが第一党となり、アンタル・ヨージェフを首相とする連立政権が発足した。これは第二次世界大戦後初の民主的に選出された首相であった。

体制転換後、ハンガリーは国家補助金の廃止や急速な民営化を進めたが、1991年には深刻な経済不況に見舞われた。アンタル政権の緊縮財政策は不人気で、1994年の選挙では共産党の後継政党である社会党が勝利した。その後も1998年、2002年と政権交代が繰り返されたが、概して西側諸国との統合を目指す外交政策が追求された。1999年にはNATOに加盟し、2004年5月1日には国民投票を経てEUへの加盟を果たした。また、ユーゴスラビア紛争にもNATO加盟国として関与した。

3.8.2. 近年の政治動向と社会問題

2006年、ジュルチャーニ・フェレンツ首相(社会党)が、先の選挙で勝利するために「嘘をついた」と党内会議で発言した音声(エルシェド演説)が暴露されたことをきっかけに、全国規模の大規模な抗議デモが発生した。この政治的混乱の中で左派政党の人気は急落し、2010年の総選挙では、オルバーン・ヴィクトル率いる国民保守政党フィデスが議会の3分の2を超える圧倒的多数の議席を獲得した。

オルバーン政権は、2012年に新たな憲法(基本法)を制定し、選挙制度の変更(小選挙区比例代表併用制から小選挙区中心へ、議員定数削減、一院制選挙への移行など)、司法制度改革、メディア規制強化など、広範な政府・法制度の変更を実施した。フィデスはその後も2014年、2018年、2022年の総選挙で圧勝を続けている。

2010年以降のオルバーン政権下で、ハンガリーは民主主義の後退が進んでいると国内外から批判されており、「非自由民主主義」、「ハイブリッド体制」、「泥棒政治」、「支配政党システム」、「マフィア国家」などと形容されることもある。オルバーン首相自身も公然と非自由主義を掲げ、ハンガリーを「非自由主義的なキリスト教民主主義国家」と位置づけている。

これらの動きの結果、ハンガリーとアメリカ合衆国および欧州連合との関係は長期的な緊張状態に入っている。対立点は多岐にわたり、LGBTの権利の制限、2015年欧州難民危機における移民・難民政策(ハンガリー=セルビア国境およびハンガリー=クロアチア国境への一方的な国境防壁の建設、EUの移民政策批判)、中央ヨーロッパ大学のブダペストでの活動継続を困難にした法律(lex CEUラテン語)、コロナウイルス・パンデミック時のロシア製・中国製ワクチンの承認、2022年ロシアのウクライナ侵攻に対する西側諸国の対ロシア制裁への反対姿勢などが挙げられる。この間、オルバーン政権は法の支配に関する懸念から国際的な監視下に置かれ、2018年には欧州議会が欧州連合条約第7条に基づくハンガリーに対する措置を進めることを決議した。ハンガリー政府はこれらの疑惑を一貫して否定している。

4. 地理

ハンガリーは中央ヨーロッパに位置する内陸国であり、国土の大部分はカルパティア山脈に囲まれたパンノニア盆地(カルパチア盆地)に広がる。西にオーストリアとスロベニア、北にスロバキア、北東にウクライナ、東から南東にルーマニア、南にセルビア、南西にクロアチアと国境を接する。国土面積は約9.30 万 km2である。

4.1. 地形と水系

ハンガリーの地形は、伝統的に国内を流れる二大河川、ドナウ川(ハンガリー語でDunaハンガリー語)とティサ川(Tiszaハンガリー語)によって特徴づけられる。国土は、ドナウ川西岸の「ドゥナーントゥール」(Dunántúlハンガリー語、トランスダヌビア)、ティサ川東岸の「ティサーントゥール」(Tiszántúlハンガリー語)、そして両河川に挟まれた「ドゥナ・ティサ・ケゼ」(Duna-Tisza közeハンガリー語)の三つの主要地域に大別される。ドナウ川はハンガリーの中央部を北から南へと貫流し、国土全体がその流域に属する。

ドゥナーントゥール地方は、主に丘陵地帯であり、低い山々が点在する。西端にはアルプス山脈の最東端にあたるアルポカヤ(Alpokaljaハンガリー語)、中央部にはトランスダヌビア山地(Dunántúli-középhegységハンガリー語)、南部にはメチェク山地(Mecsekハンガリー語)やヴィッラーニ山地(Villányi-hegységハンガリー語)がある。この地域の最高地点はアルポカヤにあるイーロットケー山(Írott-kőハンガリー語)で、標高は882 mである。北部には小ハンガリー平原(Kisalföldハンガリー語)が広がる。中央ヨーロッパ最大の湖であるバラトン湖(Balatonハンガリー語)と、世界最大の温泉湖であるヘーヴィーズ湖(Hévízi-tóハンガリー語)もこの地方に位置する。

ドゥナ・ティサ・ケゼとティサーントゥール地方は、主に広大な大ハンガリー平原(Alföldハンガリー語またはNagyalföldハンガリー語)によって特徴づけられる。この平原は国土の東部および南東部の大部分を占める。平原の北方、スロバキア国境近くにはカルパティア山脈の麓が広がる。ハンガリーの最高峰であるケーケシュ山(Kékesハンガリー語、標高1014 m)はこの地域にある。

主要な河川としては、国際河川であるドナウ川が最も重要であり、首都ブダペストを二分して流れている。ティサ川はハンガリー東部を流れ、国内で最も長い河川である。その他、ドラーヴァ川がクロアチアとの国境の一部を形成している。

ハンガリーは温泉資源にも恵まれており、全国各地に多数の温泉地が存在する。

4.2. 気候

ハンガリーの気候は、温帯の大陸性気候に分類され、四季が明確である。夏は温暖で日照時間が長く、時に高温になるが、湿度は比較的低い。頻繁なにわか雨が見られる。冬は寒冷で曇りがちな日が多く、降雪もある。

年間平均気温は約9.7 °Cである。記録された最高気温は2007年7月20日にキシュクンハラシュで観測された41.9 °C、最低気温は1940年2月16日にミシュコルツで観測された-35 °Cである。夏季の平均最高気温は23 °Cから28 °C、冬季の平均最低気温は-3 °Cから-7 °C程度である。

年間平均降水量は約600 mmで、国土の西部でやや多く、東部で少ない傾向がある。降水は年間を通じて見られるが、初夏に最も多くなる。

近年、ハンガリーも地球温暖化の影響を受けており、干ばつの頻度増加や夏の猛暑、冬の温暖化といった傾向が指摘されている。かつては頻繁に見られた積雪も減少傾向にあるとの報告もある。南部の一部の地域、例えばペーチ周辺では、地中海性気候の影響を受けることもある。

4.3. 自然環境と国立公園

ハンガリーの植生は、植物地理学的には全北区の中央ヨーロッパ植物区系区に属する。WWFによると、ハンガリーの領土はパンノニア混合林の陸上エコリージョンに分類される。国土の約20%が森林に覆われており、主にオークやブナなどの広葉樹林が中心である。大ハンガリー平原には「プスタ」と呼ばれる独特の草原景観が広がり、伝統的な牧畜が行われてきた。

ハンガリーは多様な野生生物が生息しており、アカシカ、イノシシ、ノウサギ、キツネなどが代表的である。鳥類も豊富で、特に湿地帯や湖沼は渡り鳥の重要な中継地となっている。

国内には10箇所の国立公園があり、自然保護とエコツーリズムの拠点となっている。

- ホルトバージ国立公園:ヨーロッパ最大の連続した自然草原であり、伝統的な牧畜文化と共にユネスコの世界遺産に登録されている。

- キシュクンシャーグ国立公園:大平原南部の砂丘、塩湖、湿地など多様な生態系を保護している。

- ブック国立公園:ハンガリー北部のブック山地に位置し、カルスト地形や洞窟、広大な森林を有する。

- アグテレク国立公園:スロバキアとの国境にまたがるカルスト地帯で、ヨーロッパ最大級の鍾乳洞群があり、世界遺産にも登録されている。

- フェルテー=ハンシャーグ国立公園:オーストリアと共有するフェルテー湖(ノイジードラー湖)周辺の湿地帯で、多様な鳥類の生息地として重要。世界遺産。

- ドゥナ=ドラーヴァ国立公園:ドナウ川とドラーヴァ川沿いの氾濫原や森林を保護し、豊かな生物多様性を誇る。

- ドゥナ=イポイ国立公園:ブダペスト近郊に位置し、ドナウ川とイポイ川流域の森林や丘陵地帯を含む。

- バラトン高原国立公園:バラトン湖の北岸に広がり、火山性地形や独特の動植物相が見られる。

- ケレシュ=マロシュ国立公園:ティサ川東岸の平原に位置し、氾濫原や塩性草原、鳥類の保護区を含む。

- エルシェーグ国立公園:ハンガリー西端、スロベニアとオーストリアの国境地帯に位置し、伝統的な農村景観と森林生態系を保護している。

これらの国立公園のほか、多数の自然保護区や景観保護地域が指定されており、ハンガリーの貴重な自然遺産の保全に努めている。

5. 政治

ハンガリーは立憲共和制であり、議院内閣制を採用する単一国家である。その政治体制は2012年に施行されたハンガリー基本法(憲法)に基づいて運営されている。憲法改正には通常、国会の3分の2以上の多数決が必要とされる。人権の尊重、権力分立、国家構造、法の支配といった基本原則は恒久的に有効とされる。

5.1. 政治体制と政府構造

大統領(2024年 - )

首相(2010年 - )

国家元首は大統領(köztársasági elnökハンガリー語)であり、国民議会によって5年ごとに選出される。大統領の役割は主に儀礼的であり、外国の元首の接受、国民議会の推薦に基づく首相の正式な指名、国軍の最高司令官としての任務などを担う。また、大統領は法案に対する拒否権を有し、法案を憲法裁判所(15人の裁判官で構成)に送付して合憲性の審査を求めることができる。政府の序列第3位は国民議会議長であり、国民議会によって選出され、議会の日々の運営を監督する。

行政権は首相(miniszterelnökハンガリー語)が率いる政府(内閣)に属する。首相は国民議会によって選出され、通常は議会で最大の勢力を持つ政党の党首が就任する。首相は閣僚を指名し、罷免する専属的権利を有するが、閣僚候補者は事前に一つ以上の議会委員会での公開ヒアリングを受け、国民議会の承認を得た上で、大統領によって正式に任命される。内閣は国会に対して責任を負う。

立法府は一院制の国民議会(Országgyűlésハンガリー語)であり、国家の最高権力機関である。議員定数は199名で、任期は4年。選挙制度は小選挙区比例代表並立制を基本とするが、2012年の憲法改正以降、小選挙区の比重が高まっている。議席獲得のためには、政党は全国集計で5%以上の得票率(政党連合の場合は10%または15%)を得る必要がある(阻止条項)。

5.2. 主要政党と選挙

2022年3月18日現在のハンガリー国民議会の議席構成は以下の通りである(総議席数199)。

与党(計135議席)

- フィデス:116議席

- KDNP:19議席

閣外協力(計1議席)

- ドイツ系少数民族代表(リッテル・イムレ):1議席

野党(計63議席)

- ハンガリーのための統一(連合):計57議席

- 民主連合 (DK):16議席

- モメンタム:10議席

- MSZP:10議席

- ヨッビク:8議席

- 対話:6議席

- LMP:5議席

- 無所属:2議席

- MHM:6議席

共産主義体制崩壊後、ハンガリーは多党制へと移行した。直近の総選挙は2022年4月3日に行われた。この選挙の結果、オルバーン・ヴィクトル首相率いるフィデスとKDNPの与党連合が3分の2以上の議席を維持し、オルバーン政権が継続することとなった。これは2012年施行の新憲法(基本法)および新選挙法に基づく3回目の選挙であった。新選挙法により、議員定数は従来の386名から199名に削減された。

2014年以降、国内の少数民族は民族リストを通じて投票することが可能となり、一定の条件を満たせば優先的に議席を獲得できる。議席を得られなかった民族も、国民議会に民族代表(スポークスマン)を送ることができる。

現在のハンガリー政界は、保守政党であるフィデスが圧倒的な力を持つ一方、主要な野党として中道左派の民主連合(DK)、極右の我らが祖国運動(MHM)、リベラルなモメンタム運動などが存在する。かつて主要政党であったハンガリー社会党(MSZP)や、穏健化する以前のヨッビクの勢力は相対的に低下している。

5.3. 司法制度

ハンガリーの司法制度は、大陸法体系に基づいている。裁判所は、通常の民事・刑事事件を扱う通常裁判所と、個人と行政機関との間の訴訟を扱う行政裁判所に大別される。ハンガリーの法律は成文化されており、ドイツ法、そして広義にはローマ法の影響を受けている。

民事・刑事の裁判制度は、地方裁判所(járásbíróságハンガリー語)、地方控訴裁判所(ítélőtáblaハンガリー語)、そして最高裁判所にあたるクーリア(Kúriaハンガリー語)から構成される。クーリアを含むハンガリーの最高位の裁判所は首都ブダペストに置かれている。

また、憲法裁判所が別途存在し、法律の合憲性を審査する権限を持つ。

ハンガリーの法執行は、警察(Rendőrségハンガリー語)と国家税関管理局(Nemzeti Adó- és Vámhivatalハンガリー語)によって分担されている。警察は国内の主要な法執行機関であり、犯罪捜査、パトロール、交通取締り、国境警備など、ほぼ全ての一般的な警察業務を担当する。警察は内務大臣の管轄下にあり、国家警察長官が指揮する。警察組織は県警察本部に分かれ、さらに地域警察署や市警察署に細分化される。国家警察には、重大犯罪の捜査を専門とする国家捜査局(Nemzeti Nyomozó Irodaハンガリー語)や、暴動鎮圧や地方警察の支援を主な任務とする準軍事的な機動隊(Készenléti Rendőrségハンガリー語)といった全国的な管轄権を持つ下部組織がある。

ハンガリーがシェンゲン協定に加盟したことに伴い、2008年1月に警察と国境警備隊は統合され、国境警備隊員は警察官となった。税関・物品税当局は、国家税関管理局の下で財務省の管轄下にある。

5.4. 人権と民主主義の現状

ハンガリーにおける人権状況および民主主義の機能については、特に2010年以降のオルバーン政権下で、国内外から多くの懸念が表明されている。

フリーダム・ハウスやV-Dem研究所などの国際的な評価機関は、ハンガリーの民主主義が後退していると指摘しており、「一部自由な国」あるいは「選挙独裁主義」と分類されることもある。2022年には欧州議会が、ハンガリーを「もはや完全な民主主義国家とは見なせない」とする決議を採択した。批判の主な論点は、権力分立の弱体化、司法の独立性への介入、メディアの自由の制限、NGO活動への圧力、汚職の蔓延などである。

オルバーン首相自身は「非自由民主主義」という概念を肯定的に捉え、伝統的なキリスト教的価値観に基づく国家運営を標榜している。政府は、移民・難民の受け入れ拒否、LGBTQ+の権利の制限(いわゆる「反LGBT法」の制定など)、教育機関の自治への介入(中央ヨーロッパ大学のブダペストからの事実上の移転など)といった政策を推進しており、これらはEUの基本的価値観と衝突するとして、EU機関や一部加盟国から強い批判を受けている。

報道の自由に関しても、政府系メディアの支配力強化や独立系メディアへの圧力により、メディアの多様性と独立性が損なわれているとの指摘がある。少数派の権利、特にロマの社会的統合や権利保障は依然として重要な課題である。

ハンガリー政府はこれらの批判に対し、内政干渉であると反論し、自国の主権とキリスト教的伝統を守るための正当な政策であると主張している。EUとの間では、法の支配に関する問題を巡り、欧州連合条約第7条に基づく制裁手続きが進められており、EUからの資金援助の一部が凍結されるなどの事態も発生している。

これらの状況は、ハンガリー国内における市民的自由や民主主義の将来、そしてEU内でのハンガリーの立場について、深刻な議論を引き起こしている。

5.5. 軍事

ハンガリー国防軍(Magyar Honvédségハンガリー語)は、陸軍(Magyar Szárazföldi Haderőハンガリー語)と空軍(Magyar Légierőハンガリー語)から構成される。内陸国であるため海軍は存在しないが、ドナウ川防衛のために陸軍隷下に河川警備隊(ドナウ小艦隊)があり、掃海艇などを運用している。

国家元首である大統領が国軍の最高司令官を務める。国防省が参謀本部と共に軍を管理する。2007年以降、国防軍は統合指揮体制下にある。国防省は軍に対する文民統制を維持し、隷下の統合軍司令部が国防軍の調整と指揮を行う。

2016年時点で、現役兵力は約31,080名、予備役を含めると総兵力は約5万名であった。当時の国防費はGDPの約0.94%であり、NATO目標の2%を大きく下回っていたが、2012年に政府は2022年までに国防費をGDPの1.4%に引き上げる方針を採択した。近年は「ズリーニ2026」計画に基づき、軍の近代化と装備更新が進められている。

兵役は志願制であるが、戦時には徴兵が行われる可能性もある。2001年には、近代化の一環としてスウェーデン製のサーブ 39 グリペン戦闘機14機を約8億ユーロで購入することを決定した。また、2016年には国家サイバーセキュリティセンターが再編された。

ハンガリーは1999年にNATOに加盟しており、集団安全保障体制の一翼を担っている。国際平和維持活動にも積極的に参加しており、アフガニスタンにおけるISAF、コソボにおけるKFOR、ボスニア・ヘルツェゴビナにおけるEUFORアルテアなどに部隊を派遣してきた。イラク戦争の際には、国民の反対があったものの、兵站部隊を派遣した。

歴史的には、第一次世界大戦時にはオーストリア=ハンガリー帝国軍の中核をなし、第二次世界大戦時には枢軸国として参戦した。冷戦時代にはワルシャワ条約機構に加盟していた。

6. 対外関係

ハンガリーの外交政策は、1. 大西洋岸諸国との協力、2. ヨーロッパ統合、3. 国際開発、4. 国際法の尊重、という4つの基本的なコミットメントに基づいている。ハンガリー経済は比較的開放的であり、国際貿易は経済において非常に重要な位置を占めている。

ハンガリーは1955年12月以来国際連合の加盟国であり、欧州連合(EU)、NATO、OECD、ヴィシェグラード・グループ、WTO、世界銀行、AIIB、IMFのメンバーでもある。2011年には半年間EU理事会議長国を務め、次回は2024年に再び議長国を務める予定である。2015年には、OECDのDAC非加盟国の中で世界第5位の開発援助供与国となり、これは国民総所得(GNI)の0.13%に相当した。

首都ブダペストには100以上の大使館や国際機関の代表部が置かれている。また、欧州イノベーション・技術研究所(EIT)、欧州警察大学校(CEPOL)、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)、国連食糧農業機関(FAO)、民主化移行国際センター(ICDT)、国際教育協会(IIE)、国際労働機関(ILO)、国際移住機関(IOM)、国際赤十字・赤新月社連盟、中東欧地域環境センター(REC)、ドナウ委員会など、多くの国際機関の主要本部や地域本部がハンガリーに設置されている。

1989年の体制転換以降、ハンガリーの外交政策の最優先目標は西側諸国の経済・安全保障組織への統合であった。1994年にNATOの「平和のためのパートナーシップ」計画に参加し、ボスニアにおけるIFOR(平和執行部隊)およびSFOR(平和安定化部隊)の任務を積極的に支援した。1989年以降、ハンガリーはルーマニア、スロバキア、ウクライナと基本条約を締結し、未解決の領土問題を放棄し、建設的な関係の基礎を築くことで、しばしば冷え込んでいた近隣諸国との関係を改善してきた。しかし、ルーマニア、スロバキア、セルビアにおけるハンガリー系少数民族の権利問題は、時折二国間関係の緊張を引き起こすことがある。近年、セルビアとの関係は、ハンガリーがセルビアのEU加盟を強く支持していることから非常に緊密になり、スロバキアとの関係もEU構造内での共通の優先事項に関する協力により好転している。2017年以降、ウクライナにおけるハンガリー系少数民族問題を巡り、ウクライナとの関係は急速に悪化した。ハンガリーは1989年以降、OSCEのすべての文書に署名し、1997年にはOSCE議長国を務めた。

歴史的に、ハンガリーはポーランドと特に友好的な関係を築いており、この特別な関係は2007年に両国議会によって3月23日を「ポーランド・ハンガリー友好の日」と共同宣言することで承認された。2024年の世界平和度指数によると、ハンガリーは世界で14番目に平和な国とされている。

7. 地方行政区分

ハンガリーは19の県(vármegyeハンガリー語、ヴァールメジェ)と、首都であり独立した行政単位であるブダペスト(fővárosハンガリー語、フェーヴァーロシュ)に分けられる。これらの県と首都は、ハンガリーにおけるNUTSの第3レベルの単位を構成する。県はさらに174の郡(járásハンガリー語、ヤーラーシュ)に細分化される。郡は町(városハンガリー語、ヴァーロシュ)と村(községハンガリー語、ケズシェーグ)から構成され、そのうち25の町は「県と同格の都市」(megyei jogú városハンガリー語、メジェイ・ヨグー・ヴァーロシュ)として指定されている。これらの都市は拡大された権限を持つが、独立した領域単位ではなく、それぞれの郡の領域に属する。県および郡の評議会と市町村は、地方自治に関して異なる役割と個別の責任を負っている。県の役割は基本的に行政的であり戦略的開発に焦点を当てているのに対し、幼稚園、公共水道、ごみ処理、高齢者介護、救助サービスなどは市町村によって管理される。

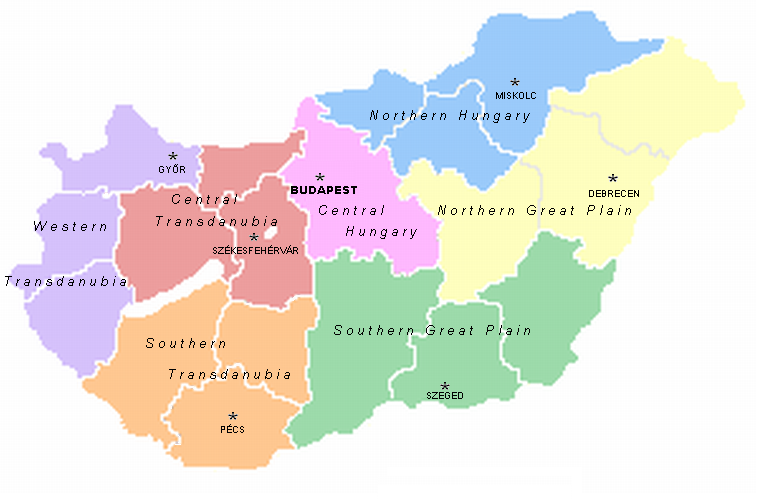

1996年以降、県と首都ブダペストは、統計および開発目的のために7つの地方(リージョン)にグループ化されている。これらの7つの地方は、ハンガリーのNUTS第2レベルの単位を構成する。それらは、中央ハンガリー、中央トランスダヌビア、北部大平原、北部ハンガリー、南部トランスダヌビア、南部大平原、西部トランスダヌビアである。

| 県 (vármegyeハンガリー語) | 県都 | 人口 | 地方 |

|---|---|---|---|

バーチ・キシュクン | ケチケメート | 524,841 | 南部大平原 |

バラニャ | ペーチ | 391,455 | 南部トランスダヌビア |

ベーケーシュ | ベーケーシュチャバ | 361,802 | 南部大平原 |

ボルショド・アバウーイ・ゼンプレーン | ミシュコルツ | 684,793 | 北部ハンガリー |

首都ブダペスト | ブダペスト | 1,744,665 | 中央ハンガリー |

チョングラード・チャナード | セゲド | 421,827 | 南部大平原 |

フェイェール | セーケシュフェヘールヴァール | 426,120 | 中央トランスダヌビア |

ジェール・モション・ショプロン | ジェール | 449,967 | 西部トランスダヌビア |

ハイドゥー・ビハール | デブレツェン | 565,674 | 北部大平原 |

ヘヴェシュ | エゲル | 307,985 | 北部ハンガリー |

ヤース・ナジクン・ソルノク | ソルノク | 386,752 | 北部大平原 |

コマーロム・エステルゴム | タタバーニャ | 311,411 | 中央トランスダヌビア |

ノーグラード | シャルゴータルヤーン | 201,919 | 北部ハンガリー |

ペシュト | ブダペスト | 1,237,561 | 中央ハンガリー |

ショモジ | カポシュヴァール | 317,947 | 南部トランスダヌビア |

サボルチ・サトマール・ベレグ | ニーレジハーザ | 552,000 | 北部大平原 |

トルナ | セクサールド | 231,183 | 南部トランスダヌビア |

ヴァシュ | ソンバトヘイ | 257,688 | 西部トランスダヌビア |

ヴェスプレーム | ヴェスプレーム | 353,068 | 中央トランスダヌビア |

ザラ | ザラエゲルセグ | 287,043 | 西部トランスダヌビア |

7.1. 主要都市

ハンガリーには2013年7月15日現在、3,152の基礎自治体があり、その内訳は346の町(városハンガリー語、ヴァーロシュ)と2,806の村(községハンガリー語、ケズシェーグ)である。町の数は変動する可能性があり、村が大統領令によって町の地位に昇格することがある。首都ブダペストは特別な地位を有し、どの県にも属さない。23の町は「県と同格の都市」(megyei jogú városハンガリー語)とされ、ブダペストを除くすべての県都がこれに該当する。

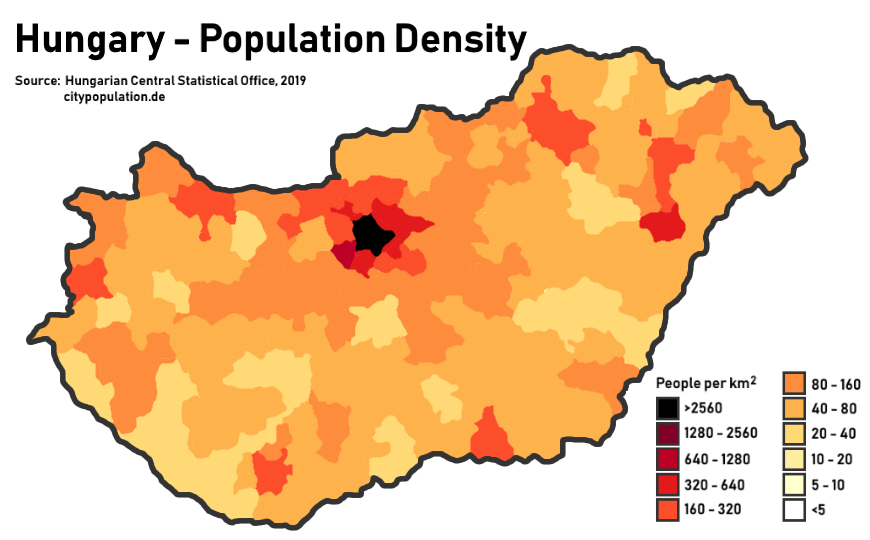

ハンガリーの都市化は進んでおり、人口の約70%が都市部に居住している。首都ブダペストは国内最大の都市であり、政治・経済・文化の中心地である。ブダペスト都市圏には国民の約4分の1が集中している。ブダペスト、ミシュコルツ、ジェール、ペーチの4都市は都市圏を形成しており、ハンガリー中央統計局はその他17地域を都市圏開発の初期段階にあると区分している。人口100人未満の村も100以上存在し、最小の村では人口20人未満のところもある。

以下はハンガリーの主要な都市である。

- ブダペスト: ハンガリーの首都であり、最大の都市。ドナウ川の両岸に広がり、「ドナウの真珠」と称される美しい景観を持つ。国会議事堂、ブダ城、セーチェーニ温泉など多くの歴史的建造物や文化施設が集まる。

- デブレツェン: ハンガリー東部の中心都市で、国内第2の人口を擁する。歴史的にハンガリーの宗教改革(カルヴァン派)の中心地であり、「カルヴァン主義のローマ」とも呼ばれる。デブレツェン大学は国内有数の高等教育機関である。

- セゲド: ハンガリー南部のティサ川沿いに位置する大学都市。セゲド大学があり、毎年夏には有名なセゲド野外音楽祭が開催される。パプリカの産地としても知られる。

- ミシュコルツ: ハンガリー北東部の工業都市。かつては重工業で栄えたが、現在は観光にも力を入れている。ディオーシュジュール城やミシュコルツタポルツァ洞窟温泉などが有名。

- ペーチ: ハンガリー南西部の歴史都市。ローマ時代からの遺跡が多く残り、初期キリスト教墓所群はユネスコの世界遺産に登録されている。ペーチ大学はハンガリー最古の大学(1367年創立)である。

- ジェール: ハンガリー北西部のドナウ川支流沿いに位置する工業都市。自動車産業(アウディの工場がある)が盛ん。バロック様式の美しい旧市街が残る。

- ニーレジハーザ: ハンガリー北東部の都市。動物園(ショーシュトー動物公園)が有名。

- ケチケメート: ハンガリー中部の都市。コダーイ音楽教育法で知られるコダーイ・ゾルターンの出身地。

- セーケシュフェヘールヴァール: ハンガリー西部の歴史都市。中世にはハンガリー国王の戴冠式が行われた場所であり、「王の都市」として知られる。

8. 経済

ハンガリーはOECD加盟国であり、HDIが非常に高い高所得混合経済体制をとっている。熟練した労働力を有し、世界で16番目に所得格差の小さい国の一つである。また、経済複雑性指標によれば、世界で9番目に複雑な経済構造を持つ。2017年時点のGDP(PPP)は2650.37 億 USDで世界第57位、一人当たりGDP(PPP)では世界第49位であった。2017年の就業率は68.3%で、就業構造は脱工業化社会の特徴を示し、サービス部門が63.2%、工業部門が29.7%、農業部門が7.1%を占める。失業率は2017年に4.1%で、2007年から2008年の金融危機時の11%から大幅に低下した。

ハンガリーは5億800万人以上の消費者を代表する欧州単一市場の一部である。国内の商業政策のいくつかは、EU加盟国間の合意およびEU法によって決定される。輸出志向型の市場経済であり、対外貿易に重点を置いているため、世界で36番目に大きな輸出経済国である。2015年の輸出額は1000.00 億 USDを超え、貿易黒字は90.03 億 USDに達し、そのうち79%がEU向け、21%がEU域外貿易であった。民間部門が経済の80%以上を占め、全体の税負担率は39.1%で、これが国の福祉経済の基盤となっている。支出面では、家計消費がGDPの主要構成要素であり、全体の50%を占め、次いで総固定資本形成が22%、政府支出が20%となっている。

ハンガリーは、中央および東ヨーロッパにおける海外直接投資(FDI)誘致の主要国の一つであり続けており、2015年の国内へのFDIは1198.00 億 USD、海外への投資は500.00 億 USDを超えた。2015年現在の主要な貿易相手国は、ドイツ、オーストリア、ルーマニア、スロバキア、フランス、イタリア、ポーランド、チェコ共和国であった。

首都ブダペストは金融・ビジネスの中心地であり、GaWCの研究ではアルファ世界都市に分類されている。ブダペストはハンガリーの首座都市であり、国民所得の39%を占め、2015年の都市圏総生産は1000.00 億 USDを超え、EUにおける最大級の地域経済の一つとなっている。

ハンガリーは自国通貨フォリント(HUF)を維持しているが、経済は公的債務を除いてマーストリヒト基準を満たしており、公的債務も2015年時点で75.3%とEU平均を大幅に下回っている。ハンガリー国立銀行は現在、3%のインフレ目標を掲げ物価安定に注力している。ハンガリーの法人税率は9%であり、EU諸国の中では比較的低い水準である。

8.1. 経済構造と主要産業

ハンガリーは、輸出志向型の高所得混合経済体制を特徴とする。主要産業には、自動車製造、電子機器、製薬、食品加工、観光などが挙げられる。特に自動車産業は経済の牽引役であり、アウディ、メルセデス・ベンツ、スズキ、BMWといった国際的な自動車メーカーが大規模な生産拠点を構え、多くの部品サプライヤーも集積している。電子機器産業も盛んで、中央・東ヨーロッパにおける主要な生産国の一つである。医薬品産業も伝統的に強く、ゲデオン・リヒター社などの企業が国際的に事業を展開している。

サービス業もGDPの大きな割合を占めており、特に観光業は重要な外貨獲得源である。ブダペストの歴史的建造物や温泉、バラトン湖などが人気の観光地となっている。情報技術(IT)分野も成長しており、多くの国際企業がハンガリーに研究開発拠点やサービスセンターを設置している。

農業はかつて主要産業であったが、経済全体に占める割合は低下している。しかし、小麦、トウモロコシ、ヒマワリの種、ワイン(特にトカイワイン)などの生産は依然として重要である。

労働者の権利に関しては、体制転換後に労働組合の力が弱まった側面もあるが、EU加盟に伴い労働基準の整備が進められている。しかし、近年のオルバーン政権下では、労働法改正(いわゆる「奴隷法」)が労働者の権利を後退させるものとして国内外から批判を浴びた。社会的公正の観点からは、所得格差の拡大や地域間の経済格差が課題となっている。ロマなどの少数民族は依然として貧困や差別に直面しており、社会的包摂の取り組みが求められている。

経済発展に伴う環境問題への配慮も重要な課題である。EUの環境基準への適合努力が進められているが、依然として大気汚染や水質汚染、廃棄物処理などの問題が残る。特にエネルギー分野では、ロシアへの依存度が高いことや、パクシュ原子力発電所の増設計画が環境への影響や安全保障の観点から議論を呼んでいる。再生可能エネルギーの導入も進められているが、その比率はまだ低い。

ハンガリーの主要企業としては、石油・ガス会社のMOLグループ、OTP銀行、製薬のゲデオン・リヒター、マジャール・テレコムなどがある。また、中小企業も経済の重要な担い手であり、特に自動車部品やIT分野で多くの専門企業が活動している。

8.2. 科学技術

ハンガリーは科学技術分野において顕著な実績を持ち、研究開発(R&D)は経済の不可欠な部分を形成している。2020年、ハンガリーはGDPの1.61%を民間の研究開発に費やし、これは世界で25番目に高い比率である。ブルームバーグ・イノベーション指数では、最も革新的な国の32位にランクされている。2024年のグローバル・イノベーション・指数では36位であった。2014年には、人口100万人あたりの常勤研究者数は2,651人で、2010年の2,131人から着実に増加している。ハンガリーのハイテク産業は、熟練した労働力と外国のハイテク企業や研究センターの強力な存在感の恩恵を受けている。また、特許出願率が高く、総工業生産高に占めるハイテクおよび中高度技術製品の割合が6番目に高く、研究開発へのFDI流入額が12番目に多く、企業における研究人材は14位、総合的なイノベーション効率は世界で17位である。

ハンガリーにおける研究開発の主要な推進役は、国家研究開発イノベーション(NRDI)庁であり、科学研究、開発、イノベーションのための国家戦略および資金調達機関である。その役割は、RDI政策を策定し、優れた研究に資金を提供し、イノベーションを支援することでハンガリーがRDIに適切に投資することを保証し、政府のRDI戦略を準備し、NRDI基金を管理し、国際機関において政府とRDIコミュニティを代表することである。

科学研究は、産業界と、大学やハンガリー科学アカデミーなどの科学国家機関を通じた国家によって部分的に支援されている。ハンガリーは、物理学、数学、化学、工学など、様々な科学分野で最も著名な研究者を輩出してきた。2018年現在、13人のハンガリー人科学者がノーベル賞を受賞している。2012年までに、チョーマ・デ・ケーレス、ボーヤイ・ヤーノシュ、ティハニ・カールマーンの3人の個人と、集団的貢献であるタブラ・フンガリアエおよびコルヴィナ文庫がユネスコの世界の記憶に登録されている。現代の科学者には、数学者のラースロー・ロヴァース、物理学者のバラバーシ・アルベルト・ラースロー、物理学者のフェレンツ・クラウス、生化学者のプシュタイ・アールパードなどがいる。ハンガリーには優れた数学教育があり、数多くの優れた科学者を育成してきた。有名なハンガリーの数学者には、非ユークリッド幾何学の創始者の一人である父ボーヤイ・ファルカシュと息子ボーヤイ・ヤーノシュ、40以上の言語で出版し、そのエルデシュ数が今も追跡されているポール・エルデシュ、そして量子力学とゲーム理論の分野の主要な貢献者であり、デジタルコンピューティングの先駆者であり、マンハッタン計画の主任数学者であったジョン・フォン・ノイマンなどがいる。ハンガリーの著名な発明には、二酸化鉛マッチ(イリンニ・ヤーノシュ)、キャブレターの一種(バンキ・ドナート、チョンカ・ヤーノシュ)、電気(AC)機関車と発電機(カンドー・カールマーン)、ホログラフィー(ガーボル・デーネシュ)、カルマンフィルター(ルドルフ・カルマン)、ルービックキューブ(ルビク・エルネー)などがある。

8.3. 交通

ハンガリーは、道路、鉄道、航空、水上交通の各システムが高度に発達している。首都ブダペストは、ハンガリー国鉄(Magyar Államvasutakハンガリー語、略称MÁVハンガリー語)の重要なハブとして機能している。ブダペストには、ブダペスト東駅(Keleti pályaudvarハンガリー語)、ブダペスト西駅(Nyugati pályaudvarハンガリー語)、ブダペスト南駅(Déli pályaudvarハンガリー語)という3つの主要な鉄道ターミナル駅がある。ブダペスト以外の主要な鉄道の結節点としては、ソルノクが最も重要であり、その他ミシュコルツのティサ駅、ソンバトヘイ、ジェール、セゲド、セーケシュフェヘールヴァールの各中央駅も鉄道網の重要な拠点となっている。

2024年3月からは、65歳以上の高齢者と14歳未満の子供は、MÁVの運賃が無料となった。

ブダペスト、デブレツェン、ミシュコルツ、セゲドには路面電車(トラム)網がある。ブダペスト地下鉄は世界で2番目に古い地下鉄システムであり、その1号線は1896年に開業した。現在、地下鉄は4路線で構成されている。ブダペスト都市圏では、郊外鉄道システムであるHÉVハンガリー語(Budapesti Helyiérdekű Vasútハンガリー語)が運行されている。

ハンガリーの高速道路(autópályaハンガリー語)の総延長は約1314 kmに達する。既存の高速道路網は、経済的に重要な多くの主要都市と首都ブダペストを結んでおり、現在も延伸工事が進められている。主要な港湾は、ドナウ川沿いのブダペスト、ドゥナウーイヴァーロシュ、バヤにある。

国内には5つの国際空港がある:ブダペスト・リスト・フェレンツ国際空港(通称「フェリヘジ空港」)、デブレツェン国際空港、ヘーヴィーズ=バラトン空港(シャールメッレーク空港とも呼ばれる)、ジェール・ペール国際空港、ペーチ・ポガーニ国際空港である。ただし、定期便が就航しているのはブダペストとデブレツェンの2空港のみである。格安航空会社のウィズエアーは、リスト・フェレンツ国際空港を拠点としている。

8.4. エネルギー

ハンガリーの総エネルギー供給は化石燃料が中心であり、天然ガスが最大のシェアを占め、次いで石油、石炭となっている。2020年6月、ハンガリーは2050年までにカーボンニュートラルを達成するという目標を法的に拘束力のあるものとして可決した。国のエネルギーおよび気候政策の広範な再編の一環として、ハンガリーは国家エネルギー戦略2030をさらに拡大し、2040年までを見据えた展望を加え、エネルギー安全保障とエネルギー自立の強化に焦点を当てつつ、カーボンニュートラルで費用対効果の高いエネルギーを優先している。

2050年目標における国の主要な原動力には、再生可能エネルギー、原子力発電、および最終利用部門の電化が含まれる。2基の新しい原子力発電ユニットの建設を含む、電力部門への大幅な投資が期待されている。再生可能エネルギーの容量は大幅に増加したが、近年、再生可能エネルギー部門の成長は停滞している。さらに、風力発電の開発を制限する特定の政策は、再生可能エネルギー部門に悪影響を与えると予想されている。

ハンガリーの温室効果ガス排出量は、経済における炭素系燃料の使用量の減少とともに減少している。しかし、独立した分析では、ハンガリーがより野心的な排出削減目標を設定する余地があると指摘されている。パクシュ原子力発電所は国内の電力供給の大きな割合を占めており、その拡張計画(パクシュII)はエネルギー安全保障と気候変動対策の観点から重要視されているが、ロシアへの技術的・資金的依存や環境への影響について議論がある。

9. 社会

ハンガリー社会は、マジャル人を基層としつつ、歴史的な人口動態の変動、多様な民族構成、独自の言語と宗教的伝統、そして体制転換後の教育・医療制度やメディア環境の変化を特徴とする。

9.1. 人口

2021年のハンガリー中央統計局によると、ハンガリーの人口は968万9千人で、中央・東ヨーロッパで5番目に人口の多い国であり、EUの加盟国としては中規模である。他の旧東側諸国と同様に、共産主義崩壊以降、人口は著しく減少し、1980年の1080万人がピークであった。人口密度は1平方キロメートルあたり107人で、世界平均の約2倍である。人口の約70%が都市部に居住しており、これは世界平均の56%を大きく上回るが、多くの先進国よりは低い。ハンガリー国民の4分の1が北中部のブダペスト都市圏に居住している。

ほとんどのヨーロッパ諸国と同様に、ハンガリーも合計特殊出生率が人口置換水準を下回っており、女性1人当たりの推定合計特殊出生率は1.43人で、置換水準の2.1人を大きく下回っている。その結果、人口は徐々に減少し、急速に高齢化しており、平均年齢は42.7歳で、世界でも有数の高さである。この傾向は、特に若年成人層における高い国外移住率と、反移民政策によってさらに悪化しており、1990年代に加速したが、その後いくらか緩和されている。

2011年、保守政権は、3年間の育児休業を復活させ、パートタイム雇用の利用可能性を高めることで、ハンガリー民族の出生率を増加させるプログラムを開始した。その後、出生率は2011年の女性1人当たり1.27人の最低値から徐々に増加し、一部の年には1.5人まで上昇した。2015年には、出生の47.9%が未婚の女性によるものであった。2015年の平均寿命は男性71.96歳、女性79.62歳で、共産主義崩壊以降、継続的に延びている。

9.2. 民族構成と少数派

ハンガリーの人口構成は、大多数を占めるマジャル人(ハンガリー人)と、いくつかの少数民族からなる。2011年の国勢調査によると、民族を申告した人々のうち、マジャル人が83.7%(約831万人)を占める。

ハンガリーには、歴史的に国内に居住してきた「国民的少数民族」として法的に認められているグループが存在する。その中で最も大きなグループはロマ(ジプシー)であり、公式統計では約30万9千人(3.1%)とされるが、一部の研究では実際には87万6千人(人口の約9%)に上るとも推定されている。ロマの人々は、教育、雇用、住居、医療などの面で依然として深刻な差別に直面しており、社会的統合が大きな課題となっている。彼らの文化的特徴を尊重しつつ、生活水準の向上と権利擁護を進めるための政策が求められているが、その効果は限定的であるとの批判もある。

次に大きな少数民族はドイツ人で、約13万2千人(1.3%)が居住している。その他、スロバキア人(約3万人)、ルーマニア人(約2万6千人)、クロアチア人(約2万4千人)などが存在する。これらの少数民族は、独自の言語や文化を維持するための権利が憲法で保障されており、民族自治組織や教育機関が存在する。しかし、 assimilation(同化)の圧力や、若い世代の母語離れといった課題も抱えている。

ハンガリー国外にも、トリアノン条約の結果として、ルーマニア(特にトランシルヴァニア地方)、スロバキア、セルビア(ヴォイヴォディナ自治州)、ウクライナ(ザカルパッチャ州)などに多くのハンガリー系住民が暮らしており、彼らの権利問題はハンガリーの外交政策における重要な関心事となっている。

近年の移民・難民問題は、ハンガリー社会における民族的寛容性や多文化共生に関する議論を活発化させている。政府の強硬な反移民政策は、一部で支持を得る一方、人道的な観点や国際法遵守の観点から国内外で批判を招いている。

9.3. 言語

ハンガリーの公用語はハンガリー語であり、国民の大多数(約99%)が母語として使用している。ハンガリー語はウラル語族のフィン・ウゴル語派に属し、近隣諸国のインド・ヨーロッパ語族の言語とは系統を異にする。ヨーロッパで話されている非インド・ヨーロッパ語族の言語の中では、話者数が最も多い。標準ハンガリー語はブダペストで話される方言を基盤としているが、国内にはいくつかの方言も存在する。

外国語としては、英語(約16%)とドイツ語(約11%)が最も広く話されている。特に若い世代や都市部では英語の通用度が高い。歴史的な背景から、ドイツ語も依然として重要な外国語と認識されている。

ハンガリーでは、憲法により少数民族言語の使用と保護が保障されている。主な少数民族言語としては、ロマ語、ドイツ語、スロバキア語、ルーマニア語、クロアチア語、セルビア語、ウクライナ語、アルメニア語、ブルガリア語、ギリシャ語、スロベニア語、ルシン語などがある。これらの言語を母語とする人々は、それぞれのコミュニティで言語を維持し、教育や文化活動を行っている。しかし、若い世代を中心に母語話者の減少やハンガリー語への同化が進んでいるという課題も指摘されている。

ハンガリー政府は、国外のハンガリー語話者コミュニティの言語・文化維持も支援している。

9.4. 宗教

ハンガリーは歴史的にキリスト教国であり、キリスト教は国の文化とアイデンティティ形成に深い影響を与えてきた。イシュトヴァーン1世による1000年のキリスト教受容と王国建国以来、カトリック教会はハンガリー社会において主要な宗教的役割を担ってきた。

2022年の国勢調査によると、ハンガリー国民の42.5%がキリスト教徒であると回答した。その内訳は、ローマ・カトリックが27.5%と最も多く、次いでカルヴァン派(ハンガリー改革派)が9.8%、ルター派(福音派)が1.8%、ギリシャ・カトリックが1.7%、その他のキリスト教諸派が1.7%となっている。ユダヤ教徒は0.1%、仏教徒は0.1%、イスラム教徒は0.1%と、ごく少数である。一方、特定の宗教を信仰していないと回答した人は16.1%、宗教について回答しなかった人は40.1%に上り、世俗化の傾向も見て取れる。

歴史的には、16世紀の宗教改革期には、多くのハンガリー人がルター派、そしてカルヴァン派に改宗した。特にデブレツェン周辺はカルヴァン派の中心地となり、「カルヴァン主義のローマ」とも称された。しかし、17世紀の対抗宗教改革により、カトリック教会が再び勢力を回復した。信教の自由は憲法で保障されているが、近年の憲法改正では「キリスト教の国家建設における役割」が前文で言及され、国家と教会の協力関係が明記されている。

第二次世界大戦前には大規模なユダヤ人コミュニティが存在したが、ホロコーストによってその多くが犠牲となった。現在もユダヤ人コミュニティは存続しているが、その規模は戦前より大幅に縮小している。

9.5. 教育

ハンガリーの教育制度は、主に教育省が管轄する公教育が中心である。就学前教育(幼稚園)は3歳から6歳までの全ての子供に義務付けられており、その後16歳までが義務教育期間となる。

初等教育は通常8年間続く。中等教育には、学力レベルに応じて3つの伝統的な学校種別がある。

- ギムナジウム:最も優秀な生徒が進学し、大学進学準備を行う。

- 中等職業学校:中程度の学力の生徒を対象とし、4年制で、職業資格と大学入学資格の両方を取得できる。

- 専門学校(技術学校):職業教育と実社会での就労準備を行う。

教育制度は部分的に柔軟性があり、異なる学校種別間での編入も可能である。TIMSS(国際数学・理科教育動向調査)では、ハンガリーの13~14歳の生徒は数学と科学の分野で世界トップクラスの成績を収めている。

大学のほとんどは公立機関であり、伝統的に学生は授業料無料で学ぶことができたが、近年は一部有料化や奨学金制度の変更が進んでいる。大学入学の一般的な要件は、中等教育修了資格試験であるマトゥラ(Maturaハンガリー語)に合格することである。ハンガリーの公立高等教育システムには、大学やその他の高等教育機関が含まれ、博士課程までの教育課程と学位を提供し、研究活動にも貢献している。学生の健康保険は学業終了まで無料である。

ハンガリーの高等教育では英語とドイツ語が重要視されており、これらの言語で授業が行われる学位プログラムも多数存在し、毎年数千人の交換留学生を惹きつけている。2014年の世界競争力報告書では、ハンガリーの高等教育・訓練は148カ国中44位にランクされた。

ハンガリーには高等教育の長い伝統があり、確立された知識経済を有している。ペーチ大学(1367年設立)、オーブダ大学(1395年設立)、イストロポリタナ大学(1465年設立)など、世界で最も古くから継続して運営されている大学もいくつかある。ナジソンバト大学は1635年に設立され、1777年にブダに移転し、現在はエトヴェシュ・ロラーンド大学として知られている。世界初の工科大学は1735年にセルメツバーニャ(現在のスロバキア、バンスカー・シュチャヴニツァ)に設立され、その法的な後継機関はミシュコルツ大学である。ブダペスト工科経済大学は、大学の地位と構造を持つ世界最古の工科大学と見なされており、その前身である幾何水利研究所は1782年に皇帝ヨーゼフ2世によって設立された。

ハンガリーは国際数学オリンピックの歴代メダル獲得数で、1959年以来合計336個のメダルを獲得し、上位にランクインしている。

9.6. 保健医療

ハンガリーは、主に政府の国民健康保険によって資金供給されるユニバーサルヘルスケア制度を維持している。OECDによると、人口の100%が国民皆保険でカバーされており、子供、学生、年金受給者、低所得者、障害者、教会職員は無料で医療サービスを受けることができる。ハンガリーはGDPの7.2%を医療に費やしており、一人当たり2045 USDを支出し、そのうち1365 USDが政府によって提供されている。

ハンガリーはヨーロッパにおけるメディカルツーリズムの主要な目的地の一つであり、特に歯科治療においては、ヨーロッパ市場の42%、世界市場の21%のシェアを占めている。美容整形も主要な分野であり、顧客の30%が海外から訪れる。ハンガリーは温泉文化でよく知られており、数多くの薬用温泉があり、「温泉ツーリズム」を惹きつけている。

他の先進国と同様に、心血管疾患が死亡原因の第一位であり、2013年には全死亡者の49.4%(62,979人)を占めた。しかし、この数は1985年の79,355人をピークに、共産主義崩壊以降継続的に減少している。死亡原因の第二位は癌で33,274人(26.2%)であり、1990年代以降横ばいである。事故による死亡者数は1990年の8,760人から2013年には3,654人に減少し、自殺者数は1983年の4,911人から2013年には2,093人(人口10万人あたり21.1人)へと急激に減少し、1956年以降で最低となった。

ハンガリーの西部と東部の間には著しい健康格差があり、心臓病、高血圧、脳卒中、自殺は、主に農業地域で低所得層が多い東部の大ハンガリー平原地域で多く見られるが、高所得で中流階級が多い西トランスダヌビアと中央ハンガリーの地域では稀である。

喫煙は主要な死亡原因の一つであるが、急激に減少している。成人喫煙者の割合は、屋内公共施設での全国的な禁煙や国営「ナショナル・タバコ・ショップ」へのタバコ販売制限などの厳格な規制により、2012年の28%から2013年には19%に減少した。

9.7. メディアと報道の自由

ハンガリーにおけるメディア状況と報道の自由については、近年、特にオルバーン・ヴィクトル政権下で国内外から多くの懸念が表明されている。

伝統的にハンガリーには多様なメディアが存在してきたが、2010年以降、政府系および政府に近いとされるメディアの影響力が著しく増大している。公共放送(テレビ、ラジオ)は政府の強い統制下にあり、政府寄りの報道が多いと批判されている。民間の大手メディアグループの多くも、政府に近い実業家によって買収され、編集方針が政府寄りになったとされる。

独立系メディアは、広告収入の減少、政府からの圧力、訴訟リスクなど、厳しい経営環境に直面している。一部の独立系ニュースサイトや新聞は、政府の政策を批判的に報じ続けているが、その影響力は限定的であるとの見方もある。

国境なき記者団などが発表する報道の自由度ランキングにおいて、ハンガリーの順位は年々低下しており、EU加盟国の中でも下位に位置している。メディアの多元性の欠如、ジャーナリストへの圧力、情報アクセス権の制限などが問題点として指摘されている。

2010年に制定されたメディア法は、メディア規制機関(メディア評議会)の権限を強化し、そのメンバーが与党によって任命される仕組みになっているため、メディアに対する政治的介入を容易にするものとして批判された。この法律は、EUや国際的な人権団体からも懸念が示され、一部修正されたものの、基本的な構造は維持されている。

政府はこれらの批判に対し、メディア市場の歪みを是正し、ハンガリー国民の利益を保護するための正当な措置であると主張している。しかし、多くの専門家や人権団体は、ハンガリーにおける報道の自由とメディアの多元性が深刻な危機に瀕していると警鐘を鳴らしている。この状況は、ハンガリー社会における情報へのアクセス、健全な世論形成、そして民主主義の機能そのものに影響を与える重要な問題とされている。

10. 文化

ハンガリー文化は、マジャル人の伝統、中央ヨーロッパの地理的影響、そして長年にわたる他民族との交流を通じて形成された、豊かで多様な特徴を持つ。建築、音楽、食文化、文学、スポーツなど、様々な分野で独自の文化遺産と現代的な表現が見られる。

10.1. 建築

ハンガリーの建築は、ローマ時代から現代に至るまで、多様な様式の影響を受けながら独自の発展を遂げてきた。

中世には、ロマネスク様式(ヤークの教会、パンノンハルマ大修道院など)やゴシック様式(ブダの聖マティアス教会、ショプロンの山羊教会など)の教会や城塞が建設された。ルネサンス期には、マティアス・コルヴィヌス王の下でイタリアのルネサンス建築が導入され、ヴィシェグラードの王宮などがその代表例である。オスマン帝国支配時代には、イスラム建築の影響を受けたモスクや浴場が建設されたが、その多くは現存しない。ハプスブルク家支配下では、バロック様式が広まり、エステルゴム大聖堂、エステルハーザ宮殿、ジェールの旧市街など、壮麗な教会や宮殿、邸宅が数多く建てられた。

19世紀には、新古典主義(ハンガリー国立博物館など)やロマン主義の建築が見られた。19世紀末から20世紀初頭にかけては、歴史主義とアール・ヌーヴォーが隆盛した。ハンガリーのアール・ヌーヴォーは、レヒネル・エデンによって主導され、東洋やハンガリーの伝統的な装飾モチーフを取り入れた独自のスタイル(セセッション様式)を生み出した。ブダペストの工芸美術館や地質学研究所などがその代表作である。コーシュ・カーロイらは、トランシルヴァニアの民俗建築に触発された建築様式を提唱した。

ブダペストのダウンタウンには、19世紀末から20世紀初頭に建てられた重厚な壁、高い天井、装飾的なファサードを持つ建物が多く残っている。

現代建築においては、社会主義リアリズムの時代を経て、多様な国際的潮流を取り入れつつ、ハンガリー独自の表現が模索されている。

ハンガリーには、ヨーロッパ最大のシナゴーグであるドハーニ街シナゴーグ(ブダペスト、1859年、ムーア・リヴァイヴァル様式、収容人数3000人)、ヨーロッパ最大の薬用温泉であるセーチェーニ温泉(ブダペスト、1913年、近代ルネサンス様式)、ヨーロッパ最大級のバシリカの一つであるエステルゴム大聖堂、世界で2番目に大きな領域修道院であるパンノンハルマ大修道院、そしてイタリア国外では最大の初期キリスト教ネクロポリス(ペーチ)など、注目すべき建築物が多く存在する。

10.2. 音楽

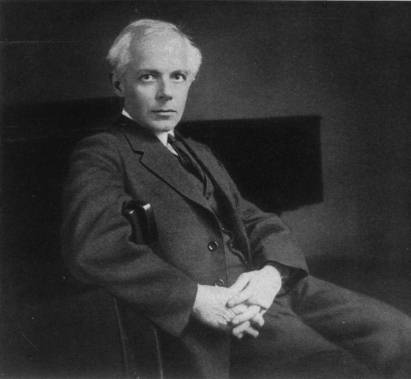

ハンガリーの音楽は、主に伝統的なハンガリー民俗音楽と、フランツ・リストやバルトーク・ベーラといった著名な作曲家によるクラシック音楽から構成される。リストとバルトークは、ハンガリーを代表する最も偉大な作曲家と見なされている。その他、著名な作曲家には、ドホナーニ・エルネー、フランツ・シュミット、コダーイ・ゾルターン、{{仮リンク|ヴァイディッチ・ガーボル|en|Gabriel von Wayditch}}、{{仮リンク|ルドルフ・ワーグナー=レゲニー|en|Rudolf Wagner-Régeny}}、ラースロー・ライタ、フランツ・レハール、カールマーン・イムレ、ヴェレシュ・シャーンドル、ロージャ・ミクローシュなどがいる。ハンガリーの伝統音楽は、ハンガリー語が各単語の最初の音節に常にアクセントが置かれるため、強いダクテュロス(長短短格)のリズムを持つ傾向がある。

ハンガリーには、ジェルジ・リゲティ、クルターグ・ジェルジ、ペーテル・エトヴェシュ、コダーイ・ゾルターン、イェネイ・ゾルターンなど、現代クラシック音楽の著名な作曲家がいる。バルトークは20世紀で最も重要な音楽家の一人であった。彼の音楽は、研究したハンガリーおよび近隣諸国の民俗音楽のテーマ、旋法、リズミカルなパターンによって活気づけられ、それらを同時代の音楽家からの影響と統合して独自のスタイルを築き上げた。

民俗音楽は国民的アイデンティティの顕著な部分であり、1920年のトリアノン条約以降、ルーマニア、スロバキア、ポーランド、特にスロバキア南部やトランシルヴァニアといった近隣諸国に属する旧ハンガリー領の一部で重要な意味を持ってきた。リストとエルケル・フェレンツが率いる音楽アカデミーの設立後、ハンガリーの音楽界は活況を呈した。

ブロートンは、ハンガリーの「伝染性のあるサウンドは、近隣諸国に驚くほど影響を与えており(おそらく共通のオーストリア=ハンガリーの歴史のおかげだろう)、ルーマニア、スロバキア、ポーランドでハンガリー風の曲を耳にすることは珍しくない」と主張している。また、サボルチ・サトマール・ベレグ県や、クロアチアとの国境に近いトランスダヌビア南西部でも民俗音楽は盛んである。モハーチのブショーヤーラーシュのカーニバルは、主要なハンガリー民俗音楽イベントであり、かつては古くから評価の高いボギスロー・オーケストラが出演していた。

ハンガリーのクラシック音楽は長い間、「ハンガリーの先行例とハンガリーの土壌から、民謡の音楽的世界を用いて意識的な音楽文化を創造する実験」であった。ハンガリーの上流階級は長い間ヨーロッパの他の地域と文化的・政治的なつながりを持ってきたが、それによりヨーロッパの音楽的アイデアが流入した一方で、農村部の農民は独自の伝統を維持してきたため、19世紀末までにハンガリーの作曲家は農村民謡を利用してハンガリーのクラシック様式を(再)創造することができた。例えば、ハンガリーで最も有名な作曲家の一人であるバルトークとコダーイは、自身の音楽に民謡のテーマを使用したことで知られている。

ハンガリーの共産主義支配時代、歌謡委員会はポピュラー音楽を検閲し、体制転覆や思想的不純の痕跡を探した。しかしそれ以降、ハンガリーの音楽産業は回復し始め、トランペット奏者のルドルフ・トムシッツ、ピアニスト兼作曲家のカーロイ・ビンデルといったジャズ分野の成功者や、ハンガリー民謡を現代化した形のフェレンツ・シェベーやマールタ・シェベスチェーンなどを生み出した。ハンガリーのロック御三家であるイッレーシュ、メトロー、オメガは依然として非常に人気があり、特にオメガはハンガリー国内だけでなくドイツなど海外にもファンがいる。1980年代のベアトリーチェのような古いベテランアンダーグラウンドバンドも依然として人気がある。

10.3. 食文化

世界的に有名なグヤーシュ(gulyásハンガリー語シチューまたはgulyásハンガリー語スープ)のような伝統料理は、ハンガリー料理において際立っている。料理はしばしばパプリカ(粉末赤唐辛子)で風味付けされ、これはハンガリーの革新である。特別な種類の唐辛子から得られるパプリカ粉末は、典型的なハンガリー料理で使用される最も一般的なスパイスの一つである。tejfölハンガリー語(テイフェル)と呼ばれる濃厚で重いサワークリームは、料理の風味を和らげるためによく使用される。ハラースレー(halászléハンガリー語)またはフィッシャーマンズスープとして知られる有名なハンガリーの辛い川魚のスープは、通常、数種類の茹でた魚を豊富に混ぜ合わせたものである。

その他の料理には、チキンパプリカシュ、ガチョウの肝臓で作られたフォアグラ、pörköltハンガリー語(ペルケルト)シチュー、vadasハンガリー語(ヴァダシュ、野菜グレイビーとダンプリングを添えたジビエシチュー)、アーモンド添えマス、そしてtúrós csuszaハンガリー語(トゥーローシュ・チュサ、新鮮なクヴァルクチーズと濃厚なサワークリームを添えたダンプリング)のような塩味と甘味のダンプリングがある。デザートには、象徴的なドボシュトルタ、リンゴ、チェリー、ケシの実、またはチーズを詰めたシュトゥルーデル(rétesハンガリー語、レーテシュ)、グンデル・パンケーキ、プラムダンプリング(szilvás gombócハンガリー語、シルヴァーシュ・ゴンボーツ)、somlói galuskaハンガリー語(ショムローイ・ガルシュカ)、冷製サワーチェリースープのようなデザートスープ、そして甘い栗のピューレであるgesztenyepüréハンガリー語(ゲステニェピューレ、砂糖とラム酒でマッシュし、パン粉状にし、ホイップクリームをトッピングした調理済み栗)などがある。perecハンガリー語(ペレツ、プレッツェル)とkifliハンガリー語(キフリ)は広く人気のあるペストリーである。

csárdaハンガリー語(チャールダ)は最も特徴的なハンガリーの宿屋であり、伝統的な料理と飲み物を提供する古いスタイルの居酒屋である。borozóハンガリー語(ボロゾー)は通常、居心地の良い古風なワイン居酒屋を指し、pinceハンガリー語(ピンツェ)はビールまたはワインセラー、sörözőハンガリー語(シェレゼー)は生ビールと時には食事を提供するパブである。bisztróハンガリー語(ビストロ)は、しばしばセルフサービスの安価なレストランである。büféハンガリー語(ビュッフェ)は最も安価な場所であるが、カウンターで立って食べる必要があるかもしれない。ペストリー、ケーキ、コーヒーはcukrászdaハンガリー語(ツクラースダ)と呼ばれる菓子店で提供され、eszpresszóハンガリー語(エスプレッソー)はカフェである。

パーリンカはフルーツブランデーで、ハンガリー大平原の果樹園で栽培された果物から蒸留される。ハンガリー原産のスピリッツであり、アプリコット(barackハンガリー語)やチェリー(cseresznyeハンガリー語)など様々な風味がある。しかし、プラム(szilvaハンガリー語)が最も人気のある風味である。ビールは多くの伝統的なハンガリー料理とよく合う。ハンガリーの主要なビールブランドは、ボルショディ、ショプロニ、アラニー・アーソク、ケバーニャイ、ドレハーである。伝統的に、ビールを飲むときにグラスやジョッキを乾杯しない。ハンガリー文化には、1849年にオーストリアの将軍たちがアラドの13殉教者の処刑を祝ってビールグラスを乾杯したという都市伝説がある。多くの人々は今でもその伝統に従っているが、若い人々はしばしばそれを否定し、その誓いは150年間しか続かないと主張している。

ハンガリーはワイン造りに理想的であり、国は数多くの地域に分けることができる。ローマ人はパンノニアにブドウの木をもたらし、西暦5世紀までには、現在のハンガリーに広大なブドウ畑の記録がある。ハンガリー人は東方からワイン造りの知識をもたらした。イブン・ルスタによると、ハンガリーの部族はカルパチア盆地征服以前からワイン造りに精通していた。様々なワイン地域が多種多様なスタイルを提供している。国の主要製品は、酸味の良いエレガントでフルボディの辛口白ワインであるが、複雑な甘口白ワイン(トカイ)、エレガントな赤ワイン(エゲル)、そしてフルボディで力強い赤ワイン(ヴィッラーニおよびセクサールド)もある。主な品種は、オラスリズリング、ハールシュレヴェリュー、フルミント、ピノ・グリまたはシルケバラート、シャルドネ(白)、ケークフランコシュ(ドイツ語ではブラウフレンキッシュ)、カダルカ、ポルテュギーザー、ツヴァイゲルト、カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン、メルローである。ハンガリーで最も有名なワインはトカイ・アスーとエグリ・ビカヴェールである。トカイワインは多くの偉大な作家や作曲家から称賛を受けている。

150年以上にわたり、40種類のハンガリーハーブのブレンドが、食前酒または食後酒として飲むことができる苦くて暗色のリキュール、ウニクムの製造に使用されてきた。

10.4. 文学

ハンガリー文学は、独自の言語であるハンガリー語で書かれた豊かな文学的伝統を持つ。その歴史は中世に遡り、ラテン語で書かれた年代記や聖人伝から始まる。ハンガリー語による最初のまとまった文学作品としては、13世紀末頃の「聖母マリアへの古ハンガリー語の哀歌」が知られる。

ルネサンス期には、マティアス・コルヴィヌス王の宮廷を中心に人文主義が栄え、ヤーヌシュ・パンノーニウスのようなラテン語詩人が活躍した。16世紀の宗教改革は、聖書のハンガリー語訳(カーロリ・ガーシュパール訳、1590年)を促し、ハンガリー語の文章語としての発展に寄与した。この時代の代表的な詩人には、恋愛詩、宗教詩、英雄詩を残したバラッシ・バーリントがいる。

17世紀のバロック期には、ズリーニ・ミクローシュがオスマン帝国との戦いを描いた叙事詩「シゲトの危機」を著した。18世紀の啓蒙時代には、ベッシェニェイ・ジェルジらが言語改革運動を推進し、ハンガリー語の近代化に努めた。

19世紀はハンガリー文学の黄金期であり、ロマン主義が隆盛した。ペテーフィ・シャーンドルは、1848年革命の精神を体現する国民的詩人として、今もなおハンガリー国民に愛されている。アラニ・ヤーノシュは、叙事詩やバラードで高い評価を得た。小説の分野では、ヨーカイ・モールが歴史小説や社会小説で人気を博した。マダーチ・イムレの哲学的戯曲「人間の悲劇」は、ハンガリー文学の古典の一つとされる。

20世紀に入ると、アディ・エンドレが象徴主義的な詩でハンガリー詩に新たな地平を切り開いた。モーリッツ・ジグモンドは、農民や地方社会の現実をリアルに描いた小説で知られる。バービチ・ミハーイやコストラーニ・デジェーもこの時期の重要な詩人・作家である。戦間期から戦後にかけては、マーライ・シャーンドルが心理描写に優れた小説を残した。

第二次世界大戦後、共産主義体制下では社会主義リアリズムが推奨されたが、そのような制約の中でも優れた作品が生まれた。イェス・アティッラは、プロレタリアートの視点から社会の矛盾を鋭く描いた詩で知られる。

体制転換後、ハンガリー文学はより多様な表現を模索している。ケルテース・イムレは、ホロコースト体験を基にした作品で2002年にノーベル文学賞を受賞した。エステルハージ・ペーテルやナーダシュ・ペーテルも、現代ハンガリー文学を代表する作家として国際的に評価されている。

ハンガリー文学は、その独自の言語的背景から国際的な知名度は必ずしも高くないが、豊かな歴史と多様なテーマ性を持つ、ヨーロッパ文学の重要な一部をなしている。

10.5. スポーツ

ハンガリーはスポーツにおいて優れた実績を持ち、特にオリンピックでは多くのメダルを獲得してきた。ハンガリーの選手は近代オリンピックにおいて常に有力な競争相手であり、夏季オリンピックの歴代メダル総獲得数では合計511個で第9位にランクされている。人口一人当たりのオリンピックメダル獲得数では世界第3位、金メダル獲得数では世界第2位を誇る。

歴史的にハンガリーは水上スポーツで傑出しており、特に水球では男子代表チームが圧倒的な強さでメダル獲得数トップであり、競泳でも男女ともに世界第5位の成功を収めている。カヌー・カヤックにおいても、ハンガリーは総メダル数で首位に立っている。2018年の平昌オリンピックでは、男子ショートトラックスピードスケートチーム(チャバ・ブラヤン、リュウ・シャオリン・シャーンドル、リュウ・シャオアン、ヴィクトル・クノッフ)が冬季オリンピック初の金メダルを獲得した。

ハンガリーは多くの国際スポーツイベントを主催してきた。過去20年間だけでも、1997年世界アマチュアボクシング選手権、2000年世界フェンシング選手権、2001年世界オールラウンドスピードスケート選手権、2008年世界大学間競技大会、2008年世界近代五種選手権、2010年ITU世界選手権シリーズ、2011年IIHF世界選手権、2013年世界フェンシング選手権、2013年世界レスリング選手権、2014年世界マスターズ陸上競技選手権、2017年世界水泳選手権、2017年世界柔道選手権などが開催された。これらに加え、ハンガリーは多くのヨーロッパレベルの大会(2006年ヨーロッパ水泳選手権、2010年ヨーロッパ水泳選手権、2013年ヨーロッパ柔道選手権、2013年ヨーロッパ空手道選手権、2017年ヨーロッパ新体操選手権など)の開催地となっており、UEFA EURO 2020では67,889人収容の新しい多目的スタジアムであるプシュカーシュ・アレーナで4試合が開催された。

ハンガリーはオリンピックのサッカーで3度の金メダルを獲得している。1950年代には、「マジック・マジャール」として知られる黄金チーム(フェレンツ・プスカシュを含む)がトータルフットボールの戦術的基礎を築き、国際サッカー界を席巻した。プスカシュは20世紀最高のゴールスコアラーの一人であり、FIFAは彼に敬意を表してFIFAプスカシュ賞を創設した。当時のハンガリー代表チームは、サッカーELOレーティングで歴代2位の2166を記録し、4年以上にわたり31試合無敗というサッカー史上最長の無敗記録の一つを保持している。黄金時代以降、ハンガリーサッカーは徐々に弱体化したが、近年ではあらゆる面で復興の兆しが見られる。2008年にはハンガリー子供サッカー連盟が設立され、ユース育成が盛んになっている。2010年にはブダペストとデブレツェンでUEFAフットサル選手権を主催し、これはMLSZがUEFAの決勝トーナメントを主催した最初の例となった。

フォーミュラ1のハンガリーグランプリは、ブダペスト郊外のハンガロリンク(FIAグレード1ライセンスサーキット)で開催されている。1986年以来、このレースはF1世界選手権の一戦となっている。2016年初頭にコースは初めて完全に再舗装され、グランプリの契約はさらに5年間、2026年まで延長されることが発表された。

チェスも人気があり成功を収めているスポーツで、ハンガリーのプレイヤーはFIDEの世界チェス連盟ランキングで総合8位の強さを誇る。約54人のグランドマスターと118人のインターナショナルマスターがおり、これはフランスやイギリスよりも多い。ポルガール・ユディットは一般的に史上最強の女性チェスプレイヤーと見なされている。歴史的に世界最高のサーブル選手の一部もハンガリー出身である。2009年には、ハンガリー男子アイスホッケー代表チームが初めてIIHF世界選手権に出場し、2015年にはトップディビジョンでの2回目の世界選手権出場を果たした。

10.6. 世界遺産

ハンガリーには、その豊かな歴史と文化、そして独特の自然環境を反映するユネスコの世界遺産が8件登録されている。

文化遺産

1. ブダペストのドナウ河岸、ブダ城地区及びアンドラーシ通り (1987年、2002年拡大): ハンガリーの首都ブダペストの中心部。ドナウ川両岸の歴史的景観、丘の上のブダ城、そして壮麗なアンドラーシ通りとその地下を走る大陸ヨーロッパ初の地下鉄(1号線)が含まれる。

2. ホローケーの古い村落とその周辺 (1987年): ハンガリー北部に位置する伝統的なパローツ人の村。17世紀から18世紀にかけての農村建築様式と生活様式が保存されている。

3. パンノンハルマのベネディクト会修道院とその自然環境 (1996年): ハンガリー西部に位置する、10世紀末に創建されたベネディクト会の修道院。ロマネスク、ゴシック、バロックなど各時代の建築様式が見られる。

4. ホルトバージ国立公園 - プスタ (1999年): ハンガリー東部に広がる広大な草原(プスタ)。伝統的な牧畜文化と独特の生態系が評価された。

5. ペーチ(ソピアネ)の初期キリスト教墓所 (2000年): ハンガリー南部の都市ペーチにある、4世紀頃のローマ帝国時代の初期キリスト教徒の墓所群。壁画で装飾された地下埋葬室が残る。

6. フェルテー湖/ノイジードラーゼー湖の文化的景観 (2001年、オーストリアと共同): ハンガリーとオーストリアの国境にまたがるフェルテー湖(ドイツ語名ノイジードラーゼー湖)周辺の文化的景観。多様な民族が往来し、独特の自然環境と文化的伝統が育まれた。

7. トカイのワイン産地の歴史的文化的景観 (2002年): ハンガリー北東部に位置する、世界的に有名な貴腐ワイン「トカイワイン」の産地。数世紀にわたるワイン生産の伝統と、それに関連する文化的景観(ブドウ畑、ワインセラー、集落など)が評価された。

自然遺産

8. アグテレク・カルストとスロバキア・カルストの洞窟群 (1995年、2000年拡大、スロバキアと共同): ハンガリー北部とスロバキア南部にまたがるカルスト地帯にある、700以上の洞窟群。ヨーロッパ最大級の鍾乳洞バラドラ洞窟など、多様なカルスト地形と生態系を有する。

これらの世界遺産は、ハンガリーの歴史、文化、自然の豊かさを示す貴重な財産であり、国内外から多くの観光客が訪れている。

10.7. 祝祭日

ハンガリーの主要な国民の祝日および伝統的な祭り、現代の文化的な祝祭は以下の通りである。

| 日付 | 日本語表記 | ハンガリー語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | Újévハンガリー語 | |

| 3月15日 | 1848年革命記念日 | Nemzeti ünnepハンガリー語 | 1848年の3月革命を記念する。ハンガリーの主要な国民の祝日の一つ。 |

| 移動祝日 | 聖金曜日 | Nagypéntekハンガリー語 | 復活祭直前の金曜日。 |

| 移動祝日 | 復活祭 | Húsvétvasárnapハンガリー語 | 春分の日の後の最初の満月の次の日曜日。 |

| 移動祝日 | 復活祭後の月曜日 | Húsvéthétfőハンガリー語 | 復活祭の翌日。 |

| 5月1日 | メーデー(労働の日) | A munka ünnepeハンガリー語 | |

| 移動祝日 | 聖霊降臨祭 | Pünkösdvasárnapハンガリー語 | 復活祭から50日後の日曜日。 |

| 移動祝日 | 聖霊降臨祭後の月曜日 | Pünkösdhétfőハンガリー語 | 聖霊降臨祭の翌日。 |

| 8月20日 | 建国記念日(聖イシュトヴァーンの日) | Szent István ünnepeハンガリー語 | 初代国王イシュトヴァーン1世の列聖日であり、ハンガリー国家の創設を記念する最も重要な国民の祝日。 |

| 10月23日 | 1956年革命記念日 | Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepeハンガリー語 | 1956年ハンガリー動乱の勃発を記念する。1989年の共和国宣言の日でもある。 |

| 11月1日 | 諸聖人の日 | Mindenszentekハンガリー語 | |

| 12月25日 | クリスマス | Karácsonyハンガリー語 | |

| 12月26日 | クリスマス翌日 | Karácsony másnapjaハンガリー語 |

この他に、ハンガリーには多くの伝統的な祭りや文化イベントがある。

- ブショーヤーラーシュ(Busójárásハンガリー語):モハーチ市で四旬節の時期に行われる、冬を追い払い春を迎えるための伝統的な仮面カーニバル。ユネスコ無形文化遺産。

- シゲット・フェスティバル(Sziget Fesztiválハンガリー語):ブダペストのオーブダ島で毎年8月に開催されるヨーロッパ最大級の音楽・文化フェスティバル。

- その他、各地でワインフェスティバル、収穫祭、民俗舞踊祭などが開催される。

10.8. 温泉文化

ハンガリーは世界有数の温泉大国であり、その温泉文化は古く、ローマ時代にまで遡る。国内には1000を超える源泉があり、首都ブダペストだけでも100以上の温泉が湧出しているため、「温泉の首都」とも呼ばれる。

ハンガリーの温泉は、その泉質の多様性と効能の広さで知られ、古くから治療や保養目的で利用されてきた。オスマン帝国支配時代(16世紀~17世紀)には、トルコ式の公衆浴場(ハマム)が数多く建設され、その一部は現在も利用されている(例:ブダペストのルダシュ温泉、キラーイ温泉)。

19世紀末から20世紀初頭にかけて、温泉は社交の場としても発展し、壮麗な建築様式の温泉施設が次々と建設された。

- セーチェーニ温泉(ブダペスト):ヨーロッパ最大級の温泉施設で、ネオバロック様式の美しい建物と屋外プールが特徴。

- ゲッレールト温泉(ブダペスト):アール・ヌーヴォー様式の豪華な装飾で知られる。ホテルも併設。

- ヘーヴィーズ湖:世界最大の天然温泉湖であり、一年中入浴が可能。泥パックも有名。

- その他、ハルカーニ、エゲルサローク、ミシュコルツタポルツァ(洞窟温泉)など、全国各地に特色ある温泉地が点在する。

ハンガリーの温泉文化は、単に入浴するだけでなく、チェスをしたり、談笑したりと、市民の憩いの場、社交の場としての役割も担っている。また、メディカルツーリズムの対象としても注目されており、リウマチ治療やリハビリテーション目的で多くの外国人が訪れる。1937年には国際浴治療学会議がブダペストで開催され、ブダペストは国際治療温泉地に認定された。この豊かな温泉文化は、ハンガリーの重要な観光資源であり、国民生活に深く根付いている。