1. 生涯

カスパー・フリードリヒ・ヴォルフの生涯は、初期の学術的な困難と、その後のロシアでの重要な研究活動によって特徴づけられる。

1.1. 出生と幼少期

ヴォルフは1733年1月18日、ブランデンブルク辺境伯領のベルリンで生まれた。彼の父はヨハン・ヴォルフという仕立屋で、17世紀末から18世紀初頭にベルリンに移住した。母はアンナ・ソフィア・シュティーベラーである。

1.2. 教育

ヴォルフは1753年から1754年にかけてベルリンの医科外科大学で医学を学んだ。その後、1755年にはハレ大学に進学し、1759年に医学博士号を取得した。彼の博士論文は『発生理論(Theoria Generationisラテン語)』と題され、この中で彼はアリストテレスやウィリアム・ハーベーが提唱した後成説を再評価し、支持する立場を明確にした。この論文は、植物の発生、動物の発生、そして理論的考察の三部から構成されており、器官が未分化な細胞から段階的に分化・形成されることを示唆していた。

1.3. 初期キャリアと試練

七年戦争が勃発すると、ヴォルフはプロイセン軍の軍医として従軍した。1761年には軍医として活動する傍ら、ヴロツワフの陸軍病院で解剖学を教えた。戦争後、彼は学術界への参入に困難を経験した。1762年と1764年にはベルリンで講義を行う許可を得ようと試みたが、医科外科大学の教授陣からの強い反対に遭い、許可を得ることができなかった。1763年にベルリンに戻った後も、彼は解剖学、生理学、薬学に関する私的な講義を続けた。

1.4. ロシアでの活動

1766年、ヴォルフはロシア科学アカデミーから解剖学部門への招致を受け入れた。1767年5月、彼は妻とともにロシアへ渡り、レオンハルト・オイラーの推薦もあって、同アカデミーの解剖学部長の職に就いた。

サンクトペテルブルクでの27年間で、彼はアカデミーの紀要に31もの論文を発表した。これには心臓の筋肉や結合組織に関する解剖学的研究も含まれる。彼は特に人間の奇形の研究に深い関心を示し、アカデミーの解剖学標本室に集められた標本を用いて「怪物の理論」と題する大作を準備していた。この著作では、彼が提唱する後成説の概念を体系化しようと試みていたが、1794年2月22日に脳出血により急逝したため、この大作を完成させることはできなかった。

2. 科学的業績と研究

ヴォルフの科学的業績は、発生学、解剖学、植物学の多岐にわたり、特に発生学における彼の貢献は近代科学の基礎を築いたものとして高く評価されている。

2.1. 後成説(エピジェネシス)

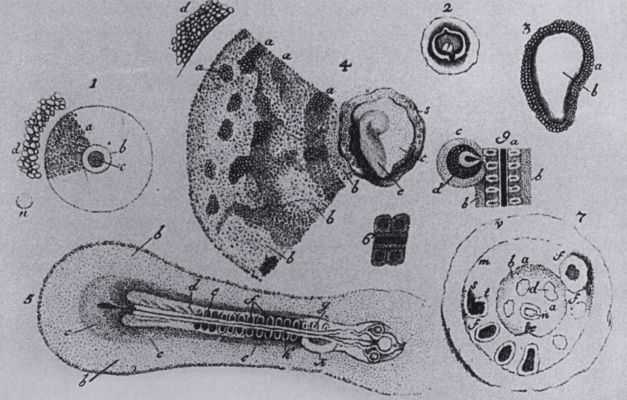

ヴォルフが生きた時代には、生物の発生は、すでに完成された個体が精子や卵子の中に「ホムンクルス」として存在するという「前成説」が主流であった。これに対し、ヴォルフは、器官が未分化な細胞から段階的に形成されるという「後成説」を提唱した。彼の博士論文『発生理論(Theoria Generationisラテン語)』において、彼はニワトリの胚の観察に基づき、器官が徐々に形成される過程を詳細に記述し、実際にその形成段階を追跡できることを示した。しかし、彼の見解は発表当初、アルブレヒト・フォン・ハラーをはじめとする有力な学者たちから強い批判を受け、すぐに受け入れられることはなかった。ヴォルフは、発生の初期段階には組織が全く存在しないと仮定したため、卵が超物理的な作用によって「奇跡的」に発生すると考えざるを得なかった。彼は、完全な無秩序から高度に組織化された産物へと変化するのは、「身体の本質力(vis essentialis corporisラテン語)」の作用によるものだと捉えていた。

2.2. 主要著作と理論

ヴォルフの主要な著作は、1759年の博士論文『発生理論(Theoria Generationisラテン語)』と、1768年から1769年にかけて発表された『腸の形成について(De Formatione Intestinorumラテン語)』である。

『発生理論』は、植物と動物の発生について論じ、器官が未分化な層から分化して形成されるという彼の後成説の基盤を示した。

しかし、彼の発生学における最大の貢献は、『腸の形成について』に集約されている。この著作は、ニワトリなどの動物の後成的発生過程を実証的に示したもので、カール・エルンスト・フォン・ベーアはこれを「我々が持つ科学的観察の最高傑作」と評した。科学著述家のウィリアム・A・ロシーは、『発生理論』におけるヴォルフの研究はマルチェロ・マルピーギのレベルには及ばなかったものの、1768年の論文はそれを凌駕し、ハインツ・クリスティアン・パンダーやカール・エルンスト・フォン・ベーアの研究が登場するまで、発生学における最高の業績としての地位を保っていたと評価している。

2.3. ウォルフ管およびウォルフ体発見

ヴォルフは、ニワトリの胚の研究において、腎臓の原型である中腎(「ウォルフ体」とも呼ばれる)とその排泄管を発見した。彼はこれらの発見を博士論文『発生理論(Theoria Generationisラテン語)』の中で記述している。これらの構造は、後に彼の名にちなんで「ウォルフ管」および「ウォルフ体」と命名され、泌尿生殖器系の発生を理解する上で極めて重要な発見となった。

2.4. 胚葉説の先駆

ヴォルフは、『腸の形成について』の中で、胚の初期段階において、それを構成する物質が葉のような層状に配列されていることを明らかにした。この発見は、後にパンダーやフォン・ベーアによって発展させられ、構造的発生学の基礎概念となった「胚葉説」の萌芽を含んでいた。彼は胚葉説の基礎を築いた人物として認識されており、ウィリアム・A・ロシーはフォン・ベーア以前の発生学研究において、ヴォルフを最も優れた研究者として評価している。

3. 命名された用語(エポニム)

カスパー・フリードリヒ・ヴォルフの名前にちなんで、以下の解剖学的構造物が命名されている。

- ウォルフ管(Wolffian ducts英語)または中腎管(mesonephric ducts英語):腎臓の前駆体である中腎の排泄管。

- ウォルフ嚢胞(Wolffian cysts英語):ウォルフ管の遺残物から生じる嚢胞。

- ウォルフ体(Wolffian body英語)または中腎(mesonephros英語):脊椎動物の発生初期に形成される腎臓の前駆体。

- ウォルフ島(Wolff's islands英語)または血島(blood islands英語):胚の卵黄嚢に形成される血液および血管の初期発生部位。

4. 評価と影響

ヴォルフの業績は、発表当初は厳しい批判に晒されたものの、後世においてその真価が認められ、発生学の発展に決定的な影響を与えた。

4.1. 初期評価と批判

ヴォルフが提唱した後成説は、当時の主流であった前成説と真っ向から対立したため、発表当初は学術界からほとんど受け入れられなかった。特に、著名な生理学者であるアルブレヒト・フォン・ハラーは、ヴォルフの強力な反対者であり、彼の理論に対して厳しい批判を浴びせた。この批判により、ヴォルフの説は長らく日の目を見ることがなかった。

4.2. 後世の認識と科学史上の意義

ヴォルフの後成説が広く認識され、その重要性が再評価されるようになったのは、彼の死後、1821年にヨハン・フリードリヒ・メッケルがその価値を見抜き、カール・エルンスト・フォン・ベーアにドイツ語に翻訳させてからである。

ヴォルフの業績は、発生学の分野に根本的な変革をもたらした。彼は、生物の器官が単に拡大するのではなく、未分化な組織から段階的に形成されることを実証し、発生学を記述的観察から実験的・実証的科学へと発展させる道筋をつけた。彼の研究は、後のハインツ・クリスティアン・パンダーやカール・エルンスト・フォン・ベーアによる胚葉説の確立に不可欠な基礎を提供し、近代発生学の発展に決定的な影響を与えた。ウィリアム・A・ロシーは、フォン・ベーア以前の発生学研究において、ヴォルフを最も優れた研究者として位置づけている。

5. 著作リスト

カスパー・フリードリヒ・ヴォルフが著した主要な書籍や論文には以下のものがある。

- 『発生理論(Theoria Generationisラテン語)』、ハレ、1759年

- 『発生に関する理論、二つの論文で説明され証明されたもの(Theorie von der Generation, in zwei Abhandlungen erklärt und bew証ドイツ語)』、ベルリン、1764年

- 『腸の形成について(De Formatione Intestinorumラテン語)』、サンクトペテルブルク、1769年

- 『ライオンの解剖学的観察(De leone observationes anatomicaeラテン語)』、サンクトペテルブルク、1771年

- 『植物および動物の物質の固有かつ本質的な力について、栄養力に関する二つの懸賞論文の解説として(Von der eigentümlichen und wesentlichen Kraft der vegetablischen sowohl, als auch der animalischen Substanz, als Erläuterung zu zwo Preisschriften über die Nutritionskraftドイツ語)』、サンクトペテルブルク、1789年

- 『解剖図版VII、VIII、IXの解説(Explicatio tabularum anatomicarum VII, VIII et IXラテン語)』、サンクトペテルブルク、1801年

- 『孵化鶏における腸管の形成について(Über die Bildung des Darmkanals in bebrüteten Hühnchenドイツ語)』、ハレ、1812年