1. 概要

ロシア連邦は、ユーラシア大陸北部に広がる広大な国土を持つ連邦共和制国家である。その地理的特徴は、ウラル山脈を境にヨーロッパロシアとアジアロシアに大別され、多様な気候帯と豊かな生物多様性を有する。歴史的には、東スラヴ人の国家形成から始まり、キエフ大公国、モスクワ大公国、ロシア・ツァーリ国、ロシア帝国を経て、20世紀にはロシア革命と内戦を経て世界初の社会主義国家ソビエト連邦を樹立した。ソ連時代にはスターリン体制下での強権的な近代化、第二次世界大戦での枢軸国に対する決定的勝利とそれに伴う甚大な犠牲、そして戦後はアメリカ合衆国との冷戦における超大国としての地位を確立した。しかし、経済的停滞と社会の硬直化が進み、ゴルバチョフによるペレストロイカとグラスノストも実らず、1991年にソビエト連邦は崩壊した。

その後成立したロシア連邦は、エリツィン政権下で急進的な市場経済への移行と政治的混乱を経験し、プーチン政権下では経済成長と中央集権化が進む一方で、民主主義の後退や人権問題が指摘されている。特に2014年のクリミア併合以降、国際社会との緊張が高まり、2022年のウクライナ全面侵攻は、ロシア国内外に深刻な影響を与え、人道的危機を引き起こしている。本記事では、ロシアの国名、歴史、地理、政治、経済、社会、文化、象徴について、社会自由主義的視点と人権を重視する観点から、多角的に詳述する。

2. 国名

ロシア連邦の正式名称は、ロシア語で Российская Федерацияラシースカヤ・フィヂラーツィヤロシア語 といい、通称は ロシア (Россияラシーヤロシア語) である。ロシア語では略称の РФエル・エフロシア語 も用いられる。英語の公式名称は Russian Federation英語 であり、単に Russia英語 とも呼ばれる。

「ロシア」という国名は、歴史的にこの地域を指した「ルーシ」 ({{lang|ru|Русь|}}) という名称に由来する。この「ルーシ」という言葉は、ヴァリャーグ(ヴァイキングの一派)であったルーシ族に起源を持つと考えられている。『原初年代記』によれば、彼らが初期の国家形成に大きな役割を果たしたとされる。

中世には、東ローマ帝国(ビザンツ帝国)において、この地域はギリシャ語で Ῥωσίαホー・ロシア古代ギリシア語 (Rhōsía古代ギリシア語 (ラテン文字)) と呼ばれた。15世紀から16世紀にかけて、モスクワ大公国がルーシの諸公国を統一し、強大化する過程で、「ロシア」 (Росияラシーヤロシア語) という国名が使われ始め、1721年にピョートル1世がロシア帝国 (Российская империяラシースカヤ・インピェーリヤロシア語) を宣言してからは、公式な国名として定着した。

「ロシア」という言葉には、民族としてのロシア人 (русскийルースキーロシア語) を指す場合と、ロシア国家の国民 (россиянинラシヤーニンロシア語) やロシア国家そのもの (российскийラシースキーロシア語) を指す場合があり、後者は多民族国家としてのロシアの側面を反映している。

日本における漢字表記は「露西亜」であり、略称として「露」が用いられる。江戸時代には「オロシャ」や「をろしや」といった呼称も見られた。これは中国語の「俄羅斯」(俄羅斯中国語) やモンゴル語の「オロス」(Оросモンゴル語) に近い。明治初期までは「魯西亞」という表記も用いられたが、1877年にロシア領事館からの要請で「魯」の字が「露」に改められた。

3. 歴史

ロシアの広大な地域には、古代より多様な民族が居住し、独自の文化を育んできた。東スラブ人の国家形成から、モンゴル支配、モスクワ大公国の台頭、そしてロシア帝国の成立と拡大、さらには20世紀の革命とソビエト連邦時代を経て、現代のロシア連邦に至るまで、その歴史は激動と変革に満ちている。特に、人々の生活、権利、そして民主主義の進展という観点から、各時代の出来事や社会構造の変遷を検証することは重要である。

3.1. 古代史

現在のロシア領における人類の定住は、旧石器時代初期に遡る。約200万年前にはホモ・エレクトスが南ロシアのタマン半島に到達していたとされる。約150万年前の火打石の道具が北カフカースで発見されている。アルタイ山脈のデニソワ洞窟からは、最も古いデニソワ人の標本が19万5千年から12万2千7百年前のものと推定されている。約9万年前に生きていた、ネアンデルタール人とデニソワ人の混血であるデニーの化石もこの洞窟で発見された。ロシアは、約4万5千年前にメズマイスカヤ洞窟で発見された、最後のネアンデルタール人の一部の居住地でもあった。

ロシアにおける初期の現生人類の痕跡は、4万5千年前に西シベリアのウスチ・イシム人に遡る。少なくとも4万年前の解剖学的現代人の文化遺跡が高濃度で発見されたのは、西ロシアのコスチョンキ・ボルシェヴォ遺跡群であり、スンギール遺跡では3万4千6百年前に遡る。人類は少なくとも4万年前にロシア極北のマモントヴァヤ・クリヤ遺跡に到達した。シベリアの古代北部ユーラシア人の集団は、マルタ・ビュレット文化やアフォントヴァ・ゴラ遺跡と遺伝的に類似しており、古代ベーリンジア人や東ヨーロッパ狩猟採集民の重要な遺伝的貢献者であった。

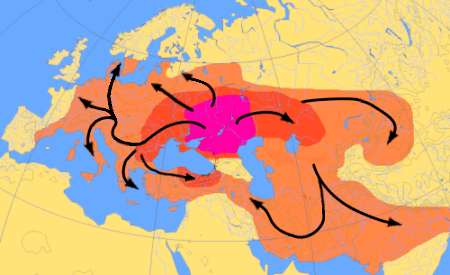

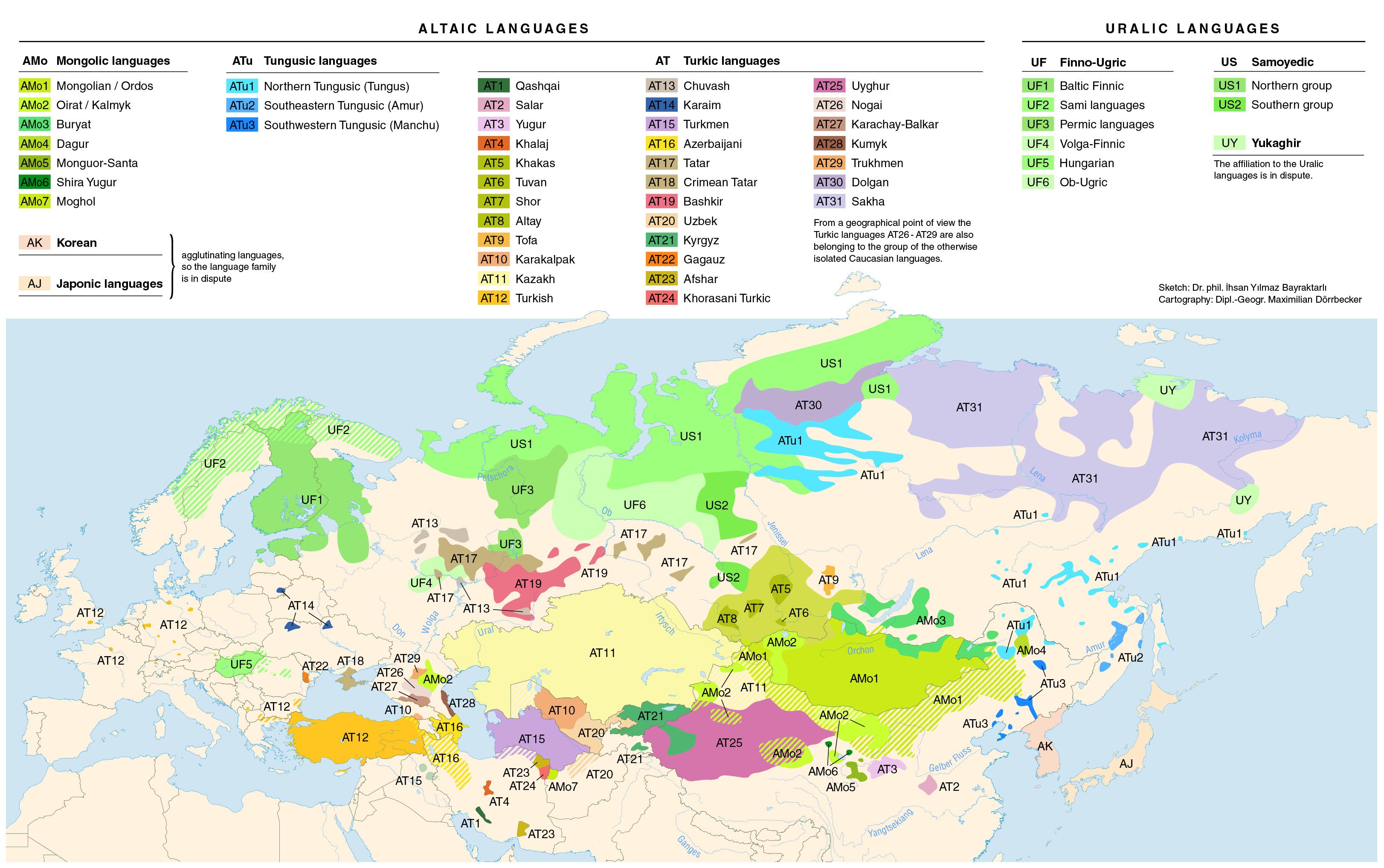

クルガン仮説では、南ロシアとウクライナのヴォルガ・ドニエプル地域がインド・ヨーロッパ祖語話者の原郷とされている。ウクライナとロシアのポントス・カスピ海ステップからの初期のインド・ヨーロッパ語族の移動は、ユーラシアの広大な地域にヤムナ文化の祖先とインド・ヨーロッパ語族の言語を広めた。遊牧的牧畜は、銅器時代にポントス・カスピ海ステップで始まった。これらのステップ文明の遺跡は、イパトヴォ古墳、シンタシュタ遺跡、アルカイム遺跡、パジリク古墳群などで発見されており、これらは馬の戦争利用の最古の痕跡を示している。北ヨーロッパのウラル語族話者の遺伝的構成は、少なくとも3500年前に始まったシベリアからの移住によって形成された。

紀元3世紀から4世紀にかけて、南ロシアにはゴート族のオイウム王国が存在したが、後にフン族に侵略された。3世紀から6世紀にかけて、ギリシャ植民地の後継であるヘレニズム国家であったボスポロス王国も、フン族やアヴァール人のような好戦的な遊牧民族の侵略によって滅亡した。テュルク系のハザール人は、南のカフカースから東のヴォルガ川流域を越え、西はドニエプル川のキエフに至るステップ地帯を10世紀まで支配した。その後、大規模な連合体を形成したペチェネグ人が登場し、続いてクマン人とキプチャク人が支配した。

ロシア人の祖先は、インド・ヨーロッパ祖語から分かれ、約1500年前にヨーロッパ北東部に現れた古代スラブ人の部族に含まれる。東スラヴ人は、2つの波で徐々に西ロシア(現在のモスクワとサンクトペテルブルクの間)に定住した。一つはキエフから現在のスーズダリとムーロムへ、もう一つはポロツクからノヴゴロドとロストフへ向かう波であった。スラブ人の移住以前、その領土にはフィン・ウゴル系民族が居住していた。7世紀以降、流入してきた東スラブ人は徐々に原住民のフィン・ウゴル系民族を同化していった。

3.2. キエフ大公国

9世紀における最初の東スラヴ国家の成立は、東バルト海から黒海やカスピ海に至る水路を冒険したヴァイキングであるヴァリャーグの到来と時を同じくする。『原初年代記』によれば、ルーシ族出身のヴァリャーグであるリューリクが862年にノヴゴロドの統治者に選ばれた。882年、その後継者であるオレグは南下し、それまでハザールに朝貢していたキエフを征服した。リューリクの息子イーゴリ1世とその息子スヴャトスラフ1世は、その後すべての現地の東スラヴ部族をキエフの支配下に置き、ハザール汗国を滅ぼし、ブルガリア、東ローマ帝国、ペルシャへの数度の軍事遠征を行った。

10世紀から11世紀にかけて、キエフ大公国はヨーロッパで最大かつ最も繁栄した国家の一つとなった。ウラジーミル1世(980年 - 1015年)とその息子ヤロスラフ1世(1019年 - 1054年)の治世はキエフの黄金時代を構成し、東ローマ帝国からの正教の受容と、最初の東スラヴ成文法典である『ルースカヤ・プラウダ』の制定が見られた。

しかし、封建制と分権化の時代が到来し、キエフ大公国を共同で統治していたリューリク朝の成員間の絶え間ない内紛が特徴となった。キエフの優位性は薄れ、北東のウラジーミル・スーズダリ大公国、北のノヴゴロド公国、南西のハールィチ・ヴォルィーニ大公国が台頭した。12世紀までにキエフはその優位性を失い、キエフ大公国はさまざまな公国に分裂した。アンドレイ・ボゴリュブスキー公は1169年にキエフを略奪し、ウラジーミルを拠点としたため、政治権力は北東部に移った。

アレクサンドル・ネフスキー公に率いられたノヴゴロド人は、1240年のネヴァ河畔の戦いで侵攻してきたスウェーデン人を撃退し、1242年の氷上の戦いで北方十字軍のドイツ騎士団を撃退した。

キエフ大公国は最終的に1237年から1240年のモンゴルのルーシ侵攻によって崩壊し、キエフや他の都市が略奪され、人口の大部分が死亡した。後にタタールとして知られる侵略者たちは、ジョチ・ウルスという国家を形成し、その後2世紀にわたってロシアを支配した。ノヴゴロド公国のみがモンゴルへの朝貢に同意した後、外国の占領を免れた。ハールィチ・ヴォルィーニ大公国は後にリトアニア大公国とポーランドに吸収され、ノヴゴロド公国は北部で繁栄を続けた。北東部では、キエフ大公国のビザンチン・スラブの伝統がロシアの専制国家を形成するために適応された。

3.3. モスクワ大公国

キエフ大公国の崩壊は、当初はウラジーミル・スーズダリ大公国の一部であったモスクワ大公国の最終的な台頭をもたらした。依然としてモンゴル・タタールの支配下にあり、彼らの黙認のもとで、モスクワは14世紀初頭にこの地域で影響力を主張し始め、徐々に「ロシアの地の統一」における主導的な勢力となっていった。1325年にロシア正教会の府主教座がモスクワに移されると、その影響力は増大した。モスクワの最後のライバルであったノヴゴロド公国は、主要な毛皮貿易の中心地であり、ハンザ同盟の最東端の港として繁栄した。

モスクワのドミートリー・ドンスコイ公に率いられたロシア諸公国の連合軍は、1380年のクリコヴォの戦いでモンゴル・タタール軍に画期的な敗北を与えた。モスクワは徐々に親国や周辺の公国、かつての強力なライバルであったトヴェリ大公国やノヴゴロド公国などを吸収していった。

イヴァン3世(大帝)はジョチ・ウルスの支配を脱し、北ルーシ全土をモスクワの支配下に統合し、「全ルーシの大公」の称号を最初に名乗ったロシアの統治者であった。1453年のコンスタンティノープルの陥落後、モスクワは東ローマ帝国の遺産の継承を主張した。イヴァン3世は最後の東ローマ帝国皇帝コンスタンティノス11世パレオロゴスの姪ソフィア・パレオロギナと結婚し、東ローマ帝国の双頭の鷲を自身の、そして最終的にはロシアの国章とした。ヴァシーリー3世は16世紀初頭に最後のいくつかの独立したロシア国家を併合することにより、全ロシアを統一した。

3.4. ロシア・ツァーリ国

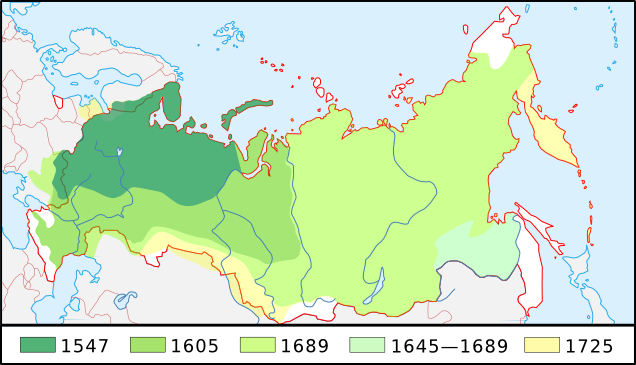

モスクワは第三のローマという思想の発展の中で、大公イヴァン4世(雷帝)は1547年に最初のロシアのツァーリとして公式に戴冠した。ツァーリは新しい法典(1550年の法令集)を公布し、最初のロシア封建代表機関(ゼムスキー・ソボル)を設立し、軍隊を刷新し、聖職者の影響力を抑制し、地方政府を再編成した。彼の長い治世中に、イヴァンはヴォルガ川沿いのカザンとアストラハン、そして南西シベリアのシビル・ハン国という3つのタタール汗国を併合することにより、すでに広大だったロシアの領土をほぼ倍増させた。最終的に、16世紀末までに、ロシアはウラル山脈の東にまで拡大した。しかし、ツァーリ国は、ポーランド王国とリトアニア大公国(後の統一されたポーランド・リトアニア共和国)、スウェーデン王国、デンマーク=ノルウェーの連合に対する、バルト海沿岸と海上貿易へのアクセスをめぐる長く不成功に終わったリヴォニア戦争によって弱体化した。1572年、侵攻してきたクリミア・タタール人の軍隊は、重要なモロディの戦いで徹底的に打ち破られた。

イヴァンの息子たちの死は、1598年の古代リューリク朝の終焉を画し、1601年から1603年の悲惨な大飢饉と相まって、17世紀初頭の動乱時代(スムータ)における内戦、僭称者の支配、外国の介入につながった。ポーランド・リトアニア共和国はこれに乗じてロシアの一部を占領し、首都モスクワにまで及んだ。1612年、ポーランド軍は商人クジマ・ミーニンと公爵ドミトリー・ポジャルスキーに率いられたロシア義勇軍によって撤退を余儀なくされた。ロマノフ朝はゼムスキー・ソボルの決定により1613年に王位に就き、国は危機からの徐々な回復を開始した。

ロシアは17世紀を通じて領土拡大を続け、それはコサックの時代であった。1654年、ウクライナの指導者ボフダン・フメリニツキーは、ウクライナをロシアのツァーリ、アレクセイの保護下に置くことを申し出た。この申し出の受諾は、新たなロシア・ポーランド戦争につながった。最終的に、ウクライナはドニエプル川に沿って分割され、東部(左岸ウクライナとキエフ)はロシアの支配下に置かれた。東部では、貴重な毛皮や象牙を求めて、広大なシベリアの急速なロシアの探検と植民地化が続いた。ロシアの探検家たちは主にシベリア河川ルートに沿って東進し、17世紀半ばまでには、東シベリア、チュクチ半島、アムール川沿い、そして太平洋岸にロシアの入植地が存在した。1648年、セミョン・デジニョフはヨーロッパ人として初めてベーリング海峡を航海した。

3.5. ロシア帝国

ピョートル大帝のもと、ロシアは1721年に帝国を宣言し、ヨーロッパの列強の一つとしての地位を確立した。1682年から1725年まで統治したピョートルは、大北方戦争(1700年 - 1721年)でスウェーデンを破り、ロシアの海へのアクセスと海上貿易を確保した。1703年、バルト海に面して、ピョートルはロシアの新しい首都としてサンクトペテルブルクを建設した。彼の治世を通じて、抜本的な改革が行われ、ロシアに重要な西ヨーロッパの文化的影響をもたらした。彼の後をエカチェリーナ1世(1725年 - 1727年)、続いてピョートル2世(1727年 - 1730年)、そしてアンナが継いだ。ピョートル1世の娘エリザヴェータの治世(1741年 - 1762年)には、ロシアは七年戦争(1756年 - 1763年)に参加した。この紛争中、ロシア軍は東プロイセンを蹂躙し、ベルリンに到達した。しかし、エリザヴェータの死後、これらの征服地はすべて、親プロイセン派のピョートル3世によってプロイセン王国に返還された。

エカチェリーナ2世(大帝)は、1762年から1796年まで統治し、ロシア啓蒙主義の時代を主導した。彼女はロシアの政治的支配をポーランド・リトアニア共和国に拡大し、その領土の大部分をロシアに併合し、ヨーロッパで最も人口の多い国にした。南部では、オスマン帝国に対する露土戦争の成功後、エカチェリーナはクリミア・ハン国を解体し、クリミアを併合することによって、ロシアの国境を黒海まで前進させた。ガージャール朝イランに対するロシア・ペルシャ戦争での勝利の結果、19世紀前半までに、ロシアはカフカースも征服した。エカチェリーナの後継者である息子のパーヴェル1世は、不安定で、主に国内問題に焦点を当てていた。彼の短い治世の後、エカチェリーナの戦略はアレクサンドル1世(1801年 - 1825年)によって継続され、1809年に弱体化したスウェーデンからフィンランドを奪取し、1812年にオスマン帝国からベッサラビアを奪取した。北アメリカでは、ロシア人はアラスカに到達し植民地化した最初のヨーロッパ人となった。1803年から1806年にかけて、最初のロシア周航が行われた。1820年、ロシアの遠征隊が南極大陸を発見した。

3.5.1. 大国化と社会・科学・芸術の発展

ナポレオン戦争中、ロシアは様々なヨーロッパ列強と同盟を結び、フランスと戦った。1812年、ナポレオンの力の絶頂期におけるフランスのロシア侵攻はモスクワに達したが、頑強な抵抗と厳しいロシアの冬の組み合わせにより、侵略者の悲惨な敗北に終わり、汎ヨーロッパ的な大陸軍は完全に壊滅した。ミハイル・クトゥーゾフとミハイル・バルクライ・ド・トーリに率いられたロシア帝国陸軍はナポレオンを追放し、第六次対仏大同盟戦争でヨーロッパ中を駆け巡り、最終的にパリに入城した。アレクサンドル1世は、ナポレオン後のヨーロッパの地図を定義したウィーン会議でロシア代表団を統率した。

ナポレオンを西ヨーロッパに追いやった将校たちは自由主義の思想をロシアに持ち帰り、1825年の失敗に終わったデカブリストの乱の間にツァーリの権力を削減しようと試みた。ニコライ1世(1825年 - 1855年)の保守的な治世の終わりには、ヨーロッパにおけるロシアの力と影響力の頂点は、クリミア戦争での敗北によって崩壊した。

3.5.2. 大自由主義改革と資本主義

ニコライの後継者であるアレクサンドル2世(1855年 - 1881年)は、1861年の農奴解放令を含む国全体にわたる重要な変更を制定した。これらの改革は工業化を促進し、ロシア帝国陸軍を近代化し、1877年 - 1878年の露土戦争の余波でバルカン半島の多くをオスマン帝国の支配から解放した。19世紀および20世紀初頭の大部分を通じて、ロシアとイギリス帝国はアフガニスタンおよび中央アジアと南アジアの近隣領土をめぐって共謀した。二つの主要なヨーロッパ帝国間の対立はグレート・ゲームとして知られるようになった。

19世紀後半には、ロシアで様々な社会主義運動が台頭した。アレクサンドル2世は1881年に革命テロリストによって暗殺された。彼の息子アレクサンドル3世(1881年 - 1894年)の治世は自由主義的ではなかったが、より平和であった。

3.5.3. 立憲君主制と世界大戦

最後のロシア皇帝ニコライ2世(1894年 - 1917年)の下で、1905年の革命は日露戦争の屈辱的な失敗によって引き起こされた。反乱は鎮圧されたが、政府はロシア1906年憲法を含む主要な改革を譲歩せざるを得なくなり、言論の自由と集会の自由の付与、政党の合法化、そして選挙で選ばれた立法機関である帝国ドゥーマの創設が含まれた。

3.6. 革命と内戦

1914年、ロシアは第一次世界大戦に参戦し、ロシアの同盟国であるセルビアに対するオーストリア=ハンガリー帝国の宣戦布告に応じ、三国協商の同盟国から孤立しながら複数の戦線で戦った。1916年、ロシア帝国陸軍のブルシーロフ攻勢はオーストリア=ハンガリー帝国陸軍をほぼ完全に破壊した。しかし、体制に対する既存の国民不信は、戦争費用の増大、高い犠牲者数、そして汚職と反逆の噂によって深まった。これらすべてが、二つの主要な段階で実行された1917年のロシア革命の気運を形成した。1917年初頭、ニコライ2世は退位を余儀なくされた。彼と彼の家族は投獄され、後にロシア内戦中に処刑された。君主制は、自らをロシア臨時政府と宣言した政党の不安定な連合に取って代わられ、ロシア共和国を宣言した。1918年1月6日(旧暦)、ロシア憲法制定会議はロシアを民主的連邦共和国と宣言した(これにより臨時政府の決定を批准した)。翌日、憲法制定会議は全ロシア中央執行委員会によって解散させられた。

代替の社会主義的体制として、ソビエトと呼ばれる労働者と農民の民主的に選出された評議会を通じて権力を行使するペトログラード・ソビエトが共存していた。新しい当局の支配は、国を解決する代わりに危機を悪化させるだけであり、最終的に、ボリシェヴィキの指導者ウラジーミル・レーニンが率いる十月革命は臨時政府を打倒し、ソビエトに完全な統治権を与え、世界初の社会主義国家の創設につながった。ロシア内戦は、反共主義の白軍と、赤軍を擁するボリシェヴィキの間で勃発した。第一次世界大戦の中央同盟国との敵対行為を終結させたブレスト=リトフスク条約の調印後、ボリシェヴィキ・ロシアはその西側領土の大部分を割譲し、そこには人口の34%、産業の54%、農地の32%、そして石炭鉱山の約90%が含まれていた。

連合国は、反共産主義勢力を支援するために軍事介入を開始したが失敗に終わった。その間、ボリシェヴィキと白軍の両方が、それぞれ赤色テロと白色テロとして知られる、互いに対する追放と処刑のキャンペーンを実行した。暴力的な内戦の終結までに、ロシアの経済とインフラは甚大な被害を受け、戦争中に最大1000万人が死亡し、そのほとんどが民間人であった。数百万人が白系移民となり、1921年から1922年のロシア飢饉では最大500万人の犠牲者が出た。

3.7. ソビエト連邦

3.7.1. 指令経済とソビエト社会

1922年12月30日、レーニンとその側近たちは、ロシアSFSRを白ロシアSSR、ザカフカースSFSR、ウクライナSSRと統合し、ソビエト連邦を形成した。最終的に、第二次世界大戦中の国内国境変更と併合により、15の共和国からなる連邦が形成された。その中で最大かつ人口最多だったのはロシアSFSRであり、政治的、文化的、経済的に連邦を支配した。

1924年のレーニンの死後、トロイカが政権を担当することになった。最終的に、共産党書記長であったヨシフ・スターリンは、すべての反対派閥を抑圧し、自身の手に権力を集中させ、1930年代までに国の独裁者となった。世界革命の主要な提唱者であったレフ・トロツキーは1929年にソビエト連邦から追放され、スターリンの一国社会主義論が公式路線となった。ボリシェヴィキ党内の継続的な内部闘争は大粛清で頂点に達した。

3.7.2. スターリン主義と現代化

スターリンの指導の下、政府は指令経済、大部分が農村であった国の工業化、そして農業の集団化を開始した。この急速な経済的および社会的変化の時期に、何百万人もの人々が強制労働収容所に送られ、その中にはスターリンの支配に対する疑わしいまたは実際の反対のために多くの政治犯が含まれていた。そして何百万人もの人々がソビエト連邦の遠隔地に追放され、亡命させられた。国の農業の一時的な混乱は、厳しい国家政策と干ばつと相まって、1932年から1933年のソビエト飢饉を引き起こし、570万から870万人が死亡し、そのうち330万人がロシアSFSRで死亡した。ソビエト連邦は、最終的に、短期間で主に農業経済から主要な産業大国へと費用のかかる変革を遂げた。

3.7.3. 第二次世界大戦と国際連合

ソビエト連邦は、ナチス・ドイツとのモロトフ・リッベントロップ協定内の秘密議定書に従って、1939年9月17日にポーランド侵攻をもって第二次世界大戦に参戦した。ソビエト連邦はその後フィンランドに侵攻し、バルト三国を占領・併合し、さらにルーマニアの一部を占領した。1941年6月22日、ドイツはソビエト連邦に侵攻し、第二次世界大戦最大の戦域である東部戦線を開いた。

最終的に、約500万人の赤軍兵士がナチスに捕虜となり、ナチスは意図的に330万人のソビエト人戦争捕虜を餓死させるかその他の方法で殺害し、「飢餓計画」が東部総合計画を遂行しようとしたため、膨大な数の民間人も殺害された。ドイツ国防軍は初期にかなりの成功を収めたが、彼らの攻撃はモスクワの戦いで阻止された。その後、ドイツ軍は1942年から1943年の冬にスターリングラード攻防戦で、そして1943年の夏にクルスクの戦いで大きな敗北を喫した。ドイツのもう一つの失敗はレニングラード包囲戦であり、この都市は1941年から1944年にかけてドイツ軍とフィンランド軍によって陸上で完全に封鎖され、飢餓と100万人以上の死者を出したが、決して降伏しなかった。ソビエト軍は1944年から1945年にかけて東ヨーロッパと中央ヨーロッパを席巻し、1945年5月にベルリンを占領した。1945年8月、赤軍は満洲に侵攻し、北東アジアから日本を追放し、日本の連合国に対する勝利に貢献した。

1941年から1945年の第二次世界大戦の期間は、ロシアでは大祖国戦争として知られている。ソビエト連邦は、アメリカ合衆国、イギリス、中国とともに第二次世界大戦における連合国の四大国と見なされ、後に四人の警察官構想となり、国際連合安全保障理事会の基礎となった。戦争中、ソビエトの民間人および軍人の死者は約2600万から2700万人にのぼり、第二次世界大戦の全犠牲者の約半分を占めた。ソビエト経済とインフラは甚大な破壊を受け、1946年から1947年のソビエト飢饉を引き起こした。しかし、大きな犠牲を払って、ソビエト連邦は世界の超大国として台頭した。

3.7.4. 超大国と冷戦

第二次世界大戦後、ポツダム会談によれば、赤軍は東ドイツやオーストリアの東部地域を含む東ヨーロッパと中央ヨーロッパの一部を占領した。依存的な共産主義政府が東側諸国の衛星国に設置された。世界で二番目の核保有国となった後、ソビエト連邦はワルシャワ条約機構同盟を設立し、対抗するアメリカ合衆国やNATOとの間で、冷戦として知られる世界的な優位をめぐる争いに突入した。

3.7.5. フルシチョフ解氷期と経済発展

1953年のスターリンの死後、短期間の集団指導を経て、新指導者ニキータ・フルシチョフはスターリンを非難し、脱スターリン化政策を開始し、多くの政治犯をグラグ労働収容所から解放した。抑圧政策の全般的な緩和は、後にフルシチョフの雪解けとして知られるようになった。同時に、二つの対抗勢力がトルコにおけるアメリカのジュピターミサイルの配備とキューバにおけるソビエトのミサイルをめぐって衝突したとき、冷戦の緊張は頂点に達した。

1957年、ソビエト連邦は世界初の人工衛星である「スプートニク1号」を打ち上げ、宇宙時代を開始した。ロシアの宇宙飛行士ユーリイ・ガガーリンは、1961年4月12日に「ヴォストーク1号」有人宇宙船に搭乗し、地球を周回した最初の人間となった。

3.7.6. 発展した社会主義の時代または停滞期

1964年のフルシチョフ失脚後、レオニード・ブレジネフが指導者になるまで、再び集団指導の時代が続いた。1970年代と1980年代初頭の時代は、後に停滞の時代と名付けられた。1965年のコスイギン改革は、ソビエト経済の部分的な地方分権化を目指した。1979年、アフガニスタンで共産主義主導の革命が起こった後、ソビエト軍は同国に侵攻し、最終的にソビエト・アフガニスタン戦争を開始した。1988年5月、国際的な反対、持続的な反ソビエトゲリラ戦、そしてソビエト市民の支持の欠如により、ソビエト軍はアフガニスタンから撤退を開始した。

3.7.7. ペレストロイカ、民主化、主権宣言

1985年以降、ソビエトシステムの自由主義的改革の実現を目指した最後のソビエト指導者ミハイル・ゴルバチョフは、経済停滞期を終わらせ、政府を民主化するために、「グラスノスト」(公開)と「ペレストロイカ」(再構築)の政策を導入した。しかし、これは全国で強力なナショナリズムと分離主義運動の台頭につながった。1991年以前、ソビエト経済は世界第2位の規模であったが、末期には危機に陥った。

1991年までに、経済的および政治的混乱は、バルト三国がソビエト連邦からの離脱を選択するにつれて沸騰し始めた。3月17日、国民投票が実施され、参加した市民の大多数がソビエト連邦を刷新された連邦に変更することに賛成票を投じた。1991年6月、ボリス・エリツィンは、ロシアSFSRの大統領に選出されたとき、ロシア史上初の直接選挙による大統領となった。1991年8月、ゴルバチョフ政権のメンバーによる、ゴルバチョフに対抗しソビエト連邦を維持することを目的としたクーデター未遂事件は、代わりにソビエト連邦共産党の終焉につながった。1991年12月25日、ソビエト連邦の崩壊に続き、現代ロシアとともに、他の14の旧ソ連構成国家が出現した。

3.8. ロシア連邦

3.8.1. 市場経済への移行と政治危機

ソビエト連邦の経済的および政治的崩壊は、ロシアを深刻かつ長期的な不況に陥れた。ソビエト連邦の崩壊中および崩壊後、「ショック療法」の方針に沿った急進的な変更を含む、民営化や市場および貿易の自由化などの広範な改革が実施された。民営化は、主に企業の支配権を国家機関から政府と内部的なつながりのある個人に移し、ロシアのオリガルヒの台頭につながった。多くの新興富裕層は、莫大な資本逃避の中で数十億の現金と資産を国外に移動させた。経済の不況は社会サービスの崩壊につながり、出生率は急落し、死亡率は急上昇し、数百万人が貧困に陥った。一方、極度の汚職、ならびに犯罪組織や組織犯罪が著しく増加した。

1993年後半、エリツィンとロシア議会の間の緊張は憲法危機で最高潮に達し、軍事力によって暴力的に終結した。危機の間、エリツィンは西側諸国政府の支援を受け、100人以上が死亡した。

3.8.2. 現代的自由憲法、国際協力および経済安定化

12月、国民投票が実施・承認され、大統領に絶大な権力を与える新憲法が導入された。1990年代は、北カフカースにおける武力紛争に悩まされ、それは地域的な民族紛争と分離主義的なイスラム主義者の反乱の両方であった。1990年代初頭にチェチェン分離主義者が独立を宣言して以来、断続的なゲリラ戦が反乱グループとロシア軍の間で戦われた。民間人に対するテロ攻撃はチェチェン分離主義者によって実行され、数千人のロシア市民の命を奪った。

ソビエト連邦の解体後、ロシアは後者の対外債務の返済責任を引き受けた。1992年、ほとんどの消費者物価統制が撤廃され、極度のインフレを引き起こし、ルーブルを大幅に切り下げた。高水準の財政赤字、資本逃避の増加、債務返済不能が重なり、1998年ロシア金融危機を引き起こし、さらなるGDPの減少をもたらした。

3.8.3. 近代化経済への移行、政治的中央集権化および民主主義の後退

1999年12月31日、エリツィン大統領は予期せず辞任し、最近任命された首相であり後継者として選ばれたウラジーミル・プーチンに職務を引き継いだ。プーチンはその後2000年の大統領選挙で勝利し、第二次チェチェン紛争でチェチェン反乱軍を打ち破った。

プーチンは2004年の大統領選挙で再選された。原油価格の高騰と外国投資の増加により、ロシア経済と生活水準は大幅に改善した。プーチンの支配は安定性を高めた一方で、ロシアを権威主義国家へと変貌させた。2008年、プーチンは首相の職に就き、ドミートリー・メドヴェージェフが大統領に1期選出され、法的な任期制限にもかかわらず権力を維持した。この期間は「タンデム政治」と表現されている。

隣国ジョージアとの外交危機に続き、2008年8月1日から12日にかけて南オセチア紛争が発生し、ロシアはジョージアで占領している領土内の2つの分離主義国家を承認する結果となった。これは21世紀最初のヨーロッパ戦争であった。

3.8.4. ウクライナ侵攻

2014年初頭、隣国ウクライナでの親西側革命に続き、ロシアはロシア占領下で行われたクリミアの地位に関する紛争のある住民投票の後、クリミアを併合した。この併合は、ロシア・ウクライナ戦争の一環としてロシアの軍事介入によって支援されたウクライナのドンバス地域での反乱を引き起こした。ロシアの傭兵と軍事部隊は、ロシア政府が同地域で反政府および親ロシアの抗議行動を助長した後、新しいウクライナ政府に対してウクライナ東部で戦争を繰り広げたが、住民のほとんどはウクライナからの離脱に反対していた。

紛争の大幅なエスカレーションとして、ロシアは2022年2月24日にウクライナへの全面侵攻を開始した。この侵攻は第二次世界大戦以来ヨーロッパ最大の通常戦であり、国際的な非難と、ロシアに対する拡大された制裁に直面した。

その結果、ロシアは3月に欧州評議会から追放され、4月には国際連合人権理事会から資格停止処分を受けた。9月、ウクライナの反攻成功を受け、プーチンは「部分的動員」を発表し、これはバルバロッサ作戦以来のロシア初の動員であった。9月末、プーチンはウクライナの4つの部分占領地域の併合を宣言し、これは第二次世界大戦以来ヨーロッパ最大の併合となった。プーチンとロシアが設置した指導者たちは加盟条約に署名したが、国際的には承認されず、違法であると広く非難された。侵攻の結果、数十万人が死傷したと推定され、ロシアは多数の戦争犯罪で非難されている。ウクライナ戦争はロシアの人口危機をさらに悪化させた。

2023年6月、ウクライナでロシアのために戦っていた民間軍事請負業者であるワグネル・グループが、ロシア国防省に対する公然たる反乱を宣言し、ロストフ・ナ・ドヌを占領した後、モスクワへの進軍を開始した。しかし、ワグネルとベラルーシ政府間の交渉の後、反乱は中止された。反乱の指導者エフゲニー・プリゴジンは後に飛行機事故で死亡した。

4. 地理

ロシアの広大な国土は、ヨーロッパの最東端とアジアの最北端にまたがっている。ユーラシア大陸の最北端に広がり、世界で4番目に長い海岸線(3.77 万 km以上)を持つ。ロシアは北緯41度から82度、東経19度から西経169度の間に位置し、東西約9000 km、南北2500 kmから4000 kmに及ぶ。ロシアは、陸地面積で3つの大陸よりも大きく、冥王星と同じ表面積を持つ。

4.1. 地形

ロシアには9つの主要な山脈があり、南部の地域に沿って見られる。これらはカフカース山脈(ロシアおよびヨーロッパの最高峰である5642 mのエルブルス山を含む)、シベリアのアルタイ山脈とサヤン山脈、そしてロシア極東の東シベリア山地とカムチャツカ半島(ユーラシア大陸で最も高い4750 mの活火山であるクリュチェフスカヤ山を含む)の大部分を占めている。国の西部を南北に走るウラル山脈は鉱物資源が豊富で、ヨーロッパとアジアの伝統的な境界を形成している。ロシアとヨーロッパの最低地点はカスピ海の先端に位置し、カスピ海沿岸低地は海面下約29 mに達する。

ロシアは、3つの大洋に面する世界でわずか3カ国のうちの1つであり、多くの海とつながりを持っている。主要な島と群島には、ノヴァヤゼムリャ、ゼムリャフランツァヨシファ、セヴェルナヤ・ゼムリャ諸島、ノヴォシビルスク諸島、ウランゲリ島、クリル列島(そのうち4島は日本との間で係争中)、そしてサハリン島がある。ロシアとアメリカ合衆国が管理するディオミード諸島は、わずか3.8 kmしか離れていない。クリル列島の国後島は、日本の北海道からわずか20 kmである。

10万以上の河川があるロシアは、世界最大の地表水資源を有しており、その湖沼には世界の液体淡水の約4分の1が含まれている。ロシアの淡水域の中で最大かつ最も著名なバイカル湖は、世界で最も深く、最も清浄で、最も古く、最も容量の大きい淡水湖であり、世界の地表淡水の5分の1以上を含んでいる。ロシア北西部のラドガ湖とオネガ湖は、ヨーロッパ最大の湖の2つである。ロシアは、総再生可能水資源量でブラジルに次いで第2位である。西ロシアのヴォルガ川は、ロシアの国民的な川として広く認識されており、ヨーロッパ最長の河川であり、大陸最大の三角州であるヴォルガ・デルタを形成している。シベリアのオビ川、エニセイ川、レナ川、アムール川は、世界の最長の河川に含まれる。

4.2. 気候

ロシアの広大な国土と多くの地域が海から離れているため、ツンドラ地帯と南西部極端部を除き、国土の大部分で湿潤大陸性気候が支配的である。南部と東部の山脈は、インド洋と太平洋からの暖かい気団の流れを妨げる一方、西部と北部を覆うヨーロッパ平原は、大西洋と北極海の影響を受けやすい。北西ロシアとシベリアの大部分は亜寒帯気候であり、北東シベリアの内陸部(主にサハ共和国、そこには記録的な最低気温-71.2 °Cの北の寒極がある)では極めて厳しい冬となり、その他の場所ではより穏やかな冬となる。北極海沿岸の広大なロシアの海岸線とロシア北極圏諸島は極地気候である。

黒海沿岸のクラスノダール地方の沿岸部、特にソチ、そして北カフカースの一部の沿岸および内陸部は、穏やかで湿潤な冬を伴う温暖湿潤気候を有する。東シベリアとロシア極東の多くの地域では、冬は夏に比べて乾燥しているが、国の他の地域では季節を通じてより均等な降水量が見られる。国の大部分の冬の降水量は通常雪として降る。カリーニングラード州の最西部とクラスノダール地方南部および北カフカースの一部は西岸海洋性気候である。ヴォルガ川下流域とカスピ海沿岸地域、およびシベリア最南部の一部はステップ気候である。

領土の大部分では、冬と夏の2つの明確な季節しかなく、春と秋は通常短い。最低気温は1月(沿岸部では2月)、最高気温は通常7月である。気温の大きな較差が典型的である。冬には、気温は南から北へ、そして西から東へと低くなる。夏はシベリアでさえ非常に暑くなることがある。ロシアにおける気候変動は、より頻繁な森林火災を引き起こし、国の広大な永久凍土を融解させている。

4.3. 生物多様性

ロシアは、その巨大な規模により、極地砂漠、ツンドラ、森林ツンドラ、タイガ、混交林および広葉樹林、森林ステップ、ステップ、半砂漠、亜熱帯など、多様な生態系を有している。ロシアの領土の約半分は森林であり、世界最大の森林面積を有し、世界最高レベルの二酸化炭素を隔離している。

ロシアの生物多様性には、12,500種の維管束植物、2,200種のコケ植物、約3,000種の地衣類、7,000~9,000種の藻類、20,000~25,000種の菌類が含まれる。ロシアの動物相は、320種の哺乳類、732種以上の鳥類、75種の爬虫類、約30種の両生類、343種の淡水魚(高い固有種率)、約1,500種の海水魚、9種の円口類、そして約10万~15万種の無脊椎動物(高い固有種率)で構成されている。約1,100種の希少および絶滅危惧種の動植物がロシアレッドデータブックに記載されている。

ロシアの完全に自然な生態系は、国の総面積の10%以上を占める、さまざまな地位を持つ約15,000の特別保護自然地域で保全されている。これらには、45の生物圏保護区、64の国立公園、および101の自然保護区(ザポヴェードニク)が含まれる。減少傾向にあるものの、国には依然として多くの生態系が原生林と見なされており、主に北部のタイガ地域とシベリアの亜寒帯ツンドラに見られる。ロシアは2019年に森林景観完全性指数で平均9.02点を記録し、172カ国中10位、世界の大国の中ではトップであった。

5. 政府と政治

ロシアは、憲法により、対称的連邦共和制であり、半大統領制を採用しており、大統領が国家元首であり、首相が政府の長である。複数政党制の代表民主制として構成されており、連邦政府は三権分立に基づいている。

- 立法府:ロシア連邦議会は二院制であり、450議席の国家院(下院)と170議席の連邦院(上院)で構成される。連邦法を採択し、宣戦布告を行い、条約を承認し、財政権と大統領の弾劾権を持つ。

- 行政府:大統領は軍の最高司令官であり、内閣(政府)およびその他の役人を任命し、彼らが連邦法および政策を管理・執行する。大統領は、憲法または連邦法に矛盾しない限り、無制限の範囲で大統領令を発布することができる。

- 司法府:憲法裁判所、最高裁判所および下級連邦裁判所があり、その裁判官は大統領の推薦に基づき連邦院によって任命される。法律を解釈し、違憲と見なす法律を覆すことができる。

大統領は国民投票により6年の任期で選出され、2期まで再選可能である。政府の省庁は、首相とその代理、大臣、および選ばれたその他の個人で構成され、すべて首相の推薦に基づき大統領によって任命される(首相の任命には国家院の同意が必要)。統一ロシアはロシアの政党の中で支配的な地位を占めており、「包括政党」および「権力の党」と評されている。

ウラジーミル・プーチン政権下で、ロシアは民主主義の後退を経験し、権威主義独裁国家と評されている。プーチンの政策は一般的にプーチン主義と呼ばれる。キャサリン・ストーナーによれば、プーチン政権内の変容に伴い、「プーチン主義」の本質を要約するために一連の用語が発展してきた。彼の2期目の大統領任期(2004年~2008年)の初期段階における「管理された民主主義」から、「競争的権威主義」へと移行し、これは「窃盗政治」的な政治経済を特徴とし、最終的には2012年以降の時代には「個人主義的、独裁的、保守的ポピュリズム」または単に「独裁」へと至った。

5.1. 政府体制

ロシア連邦は、大統領を元首とする連邦制、半大統領制の共和国である。権力分立の原則に基づき、立法府、行政府、司法府がそれぞれ独立した権限を持つ。

大統領は国民の直接選挙によって選出され、任期は6年である。国家元首として、ロシア連邦軍の最高司令官を務め、外交政策の基本方針を決定し、政府の閣僚を任命する権限を持つ。また、連邦議会が可決した法案に対する拒否権も有する。

連邦政府議長(首相)は、大統領によって任命され、国家院(下院)の承認を得る。首相は行政の長として内閣を組織し、内政全般を統括する。

連邦議会は二院制であり、連邦院(上院)と国家院(下院)から構成される。連邦院は各連邦構成主体の代表者によって構成され、国家院は国民の直接選挙によって選出される。連邦議会は法律の制定、予算の承認、条約の批准などを行う。

司法府は、憲法裁判所、最高裁判所、および下級裁判所からなる。憲法裁判所は憲法の解釈や法律の合憲性を審査し、最高裁判所は民事、刑事、行政事件における最終審を管轄する。裁判官は大統領の推薦に基づき連邦院によって任命される。

プーチン政権下では、大統領の権限が強化され、中央集権的な統治体制が確立されている。一方で、複数政党制や選挙制度は形式的には維持されているものの、野党の活動は著しく制限され、メディアに対する統制も強化されている。これにより、民主主義制度の実質的な機能不全や人権状況の悪化が国内外から指摘されている。

5.2. 行政区画

ロシア連邦は、89の連邦構成主体から構成される連邦国家である。これらの連邦構成主体は、共和国、州、地方、自治管区、連邦市、自治州といった多様な形態をとる。

- 共和国(22主体):主に特定の少数民族が居住する地域に設置され、独自の憲法、公用語(ロシア語と併用)、議会を持つが、外交権は連邦政府が有する。

- 州(46主体):最も一般的な行政区画で、連邦政府が任命する知事と地方選挙で選出される議会を持つ。

- 地方(9主体):法的には州と同様の地位を持つが、歴史的に辺境地域に設置された経緯から「地方」と呼称される。

- 自治管区(4主体):特定の少数民族が多数または主要な割合を占める地域に設置され、州や地方よりも高度な自治権を持つ。ただし、チュクチ自治管区を除き、行政的には所属する州または地方に従属する。

- 連邦市(3主体):モスクワ、サンクトペテルブルク、およびロシアが実効支配するセヴァストポリは、独立した連邦構成主体としての地位を持つ。

- 自治州(1主体):ユダヤ自治州が唯一の自治州である。

これらの連邦構成主体は、連邦院(上院)にそれぞれ2名の代表を送る権利を持つなど、法的には対等な地位にあるが、実際の自治権の度合いには差異が見られる。

また、ロシア全土は8つの連邦管区に分けられている。これは2000年にプーチン大統領によって設置されたもので、連邦構成主体を監督し、中央政府の地方への影響力を強化することを目的とする。各連邦管区には大統領全権代表が派遣される。

ただし、ドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国、ザポロージェ州、ヘルソン州、クリミア共和国、セヴァストポリの6つの連邦構成主体は、ウクライナとの間で帰属が係争中であり、国際的にはロシアによる併合は承認されていない。

5.3. 対外関係

ロシア連邦は、ソビエト連邦の国際法上の継承国として、国際連合安全保障理事会の常任理事国の地位を引き継いでいる。2024年時点で、ロシアは187の国連加盟国、2つの一部承認国家、および2つの国連オブザーバー国家と外交関係を維持し、143の大使館を設置している。

ロシアは一般的に大国と見なされており、旧ソ連の主要構成国として超大国であった。G20、OSCE、APECの加盟国である。また、CIS、EAEU、CSTO、SCO、BRICSといった旧ソ連諸国や新興国を中心とした国際組織の主要メンバーでもある。

ロシアは、両国が連邦国家の一部である隣国ベラルーシと緊密な関係を維持している。セルビアは、両国が強い文化的、民族的、宗教的親和性を共有しているため、歴史的にロシアの緊密な同盟国であった。インドはロシア製軍事装備の最大の顧客であり、両国はソビエト時代から続く強力な戦略的・外交的関係を共有している。ロシアは、南カフカースおよび中央アジアという地政学的に重要な地域に大きな政治的影響力を行使しており、これらの地域はロシアの「裏庭」と表現されてきた。

21世紀に入り、特に2014年のクリミア併合および2022年のウクライナ全面侵攻以降、隣国ウクライナやアメリカ合衆国、欧州連合、NATO諸国をはじめとする西側諸国との関係は著しく悪化した。一方で、中国との関係は、共通の政治的利益から二国間および経済的に大幅に強化されている。トルコとロシアは複雑な戦略的、エネルギー、防衛関係を共有している。イランとは、戦略的・経済的同盟国として友好的な関係を維持している。ロシアはまた、北極、アジア太平洋、アフリカ、中東、ラテンアメリカにおける影響力拡大を積極的に推進している。世界の人口の3分の2、特にグローバルサウスの国々は、ロシアに対して中立的または政治的に傾斜している。

21世紀において、ロシアは地域的支配と国際的影響力を確保し、国内の政府支持を高めることを目的とした積極的な外交政策を追求してきた。旧ソ連諸国への軍事介入には、2008年のジョージア戦争や2014年に始まったウクライナ戦争が含まれる。ロシアはまた、シリア内戦への軍事介入を通じて中東における影響力を高めようとしてきた。サイバー戦争や領空侵犯、そして選挙干渉は、ロシアの力を誇示するために利用されてきた。

5.3.1. 主要国との関係

ロシア連邦は、アメリカ合衆国、中華人民共和国、欧州連合(EU)といった世界の主要国や国際的行為主体との間で、複雑かつ多層的な関係を築いてきた。これらの関係は、歴史的経緯、地政学的要因、経済的利害、そして近年ではロシアの対外行動によって大きく変動している。

アメリカ合衆国:冷戦終結後、一時的な協力関係も見られたが、NATOの東方拡大、ミサイル防衛問題、ロシア国内の民主主義や人権状況、そしてロシアによる近隣諸国への軍事介入(ジョージア、ウクライナ)などを巡り、両国関係は悪化した。特に2014年のクリミア併合と2022年のウクライナ全面侵攻は、関係を決定的に冷え込ませ、アメリカはEUと共にロシアに対する厳しい経済制裁を主導している。人道的側面や国際法遵守の観点から、アメリカはロシアの行動を強く非難している。

中華人民共和国:近年、ロシアと中国の関係は「新時代の包括的戦略協力パートナーシップ」として急速に深化している。両国は、アメリカ主導の国際秩序に対する共通の認識を持ち、経済、軍事、外交面での協力を強化している。ウクライナ侵攻後、ロシアは西側諸国からの制裁を回避するため、中国との経済的結びつきを一層強めている。一方で、両国関係は中国優位の非対称なものとなりつつあるとの指摘もある。

欧州連合(EU):EUはロシアにとって長らく最大の貿易相手であり、エネルギー供給国であった。しかし、ウクライナ問題を巡り関係は著しく悪化。EUはロシアに対し、クリミア併合およびウクライナ侵攻に関連して多段階の制裁を科しており、ロシア産エネルギーへの依存度低減を進めている。EU諸国内では、ロシアとの対話の必要性を訴える声と、より強硬な姿勢を求める声が混在しているが、ウクライナ侵攻以降は対ロシア強硬論が主流となっている。人権問題や民主主義の価値観を巡る対立も根深い。

これらの主要国との関係は、国際情勢や各国の国内政治、経済状況によって常に変動しており、ロシアの外交政策の巧拙がその国益に大きな影響を与えている。ウクライナ侵攻以降、ロシアは西側諸国から孤立を深める一方、中国やインド、一部のグローバルサウス諸国との関係強化を図っているが、その持続可能性や影響力は依然として不透明である。

5.3.2. 国際紛争と介入

ソビエト連邦崩壊後、ロシア連邦は自国の影響圏と見なす地域や、地政学的に重要な地域における数々の国際紛争に関与してきた。これらの介入は、ロシアの国益保護、勢力圏の維持、そして国際社会における影響力の誇示を目的として行われてきたが、しばしば国際的な非難を浴び、関連地域に深刻な人道的影響をもたらしてきた。

ジョージア戦争(2008年):ジョージア国内の分離独立地域である南オセチアおよびアブハジアを巡る紛争。ロシアは、ジョージア軍による南オセチアへの攻撃を理由に軍事介入し、短期間でジョージア軍を駆逐。その後、南オセチアとアブハジアの独立を一方的に承認した。この紛争は、ロシアが旧ソ連空間における自国の影響力を武力によっても維持しようとする姿勢を明確に示し、西側諸国との関係を悪化させた。紛争により多くのジョージア系住民が避難民となり、人権侵害も報告された。

シリア内戦(2011年~):ロシアは、長年の同盟国であるバッシャール・アル=アサド政権を支援するため、2015年から本格的な軍事介入を開始した。公式にはISILなどのテロ組織掃討を目的としていたが、実際には反体制派勢力への空爆も行い、アサド政権の延命に大きく貢献した。ロシアの介入は戦局を大きく転換させたが、無差別爆撃による民間人の犠牲や人道危機を悪化させたとして国際的な批判を浴びた。一方で、ロシアはシリアにおける影響力を強化し、中東におけるプレゼンスを回復した。

ウクライナ紛争(2014年~):2014年のウクライナにおける親ロシア政権崩壊(マイダン革命)後、ロシアはクリミア半島を武力で併合(クリミア併合)。さらに、ウクライナ東部のドンバス地域における親ロシア派分離主義勢力を軍事的・経済的に支援し、ドンバス戦争を引き起こした。この紛争は、ロシアとウクライナの関係を決定的に悪化させ、欧米諸国による対ロシア制裁を招いた。2022年2月には、ロシアはウクライナに対する全面的な軍事侵攻を開始し、紛争はさらに激化。数百万人の避難民が発生し、多数の民間人が死傷するなど、深刻な人道的危機が生じている。ロシアの行動は国際法違反として広く非難され、国際刑事裁判所(ICC)による戦争犯罪調査も進められている。

これらの紛争介入は、ロシアが自国の安全保障や地政学的利益を追求する上で、軍事力の行使を辞さない姿勢を示している。しかし、その結果として生じる人道的影響や国際秩序への挑戦は、ロシアの国際的孤立を深める要因ともなっている。

5.4. 軍事

ロシア連邦軍は、陸軍、海軍、航空宇宙軍の3つの主要な軍種と、独立兵科である戦略ロケット軍および空挺軍から構成される。2021年時点で、現役兵力は約100万人とされ、世界第5位の規模である。予備役兵力は約200万人から2000万人と推定されている。18歳から27歳までの全ての男性国民には1年間の兵役義務が課せられている。

ロシアは、核拡散防止条約によって認められた5つの核兵器国の一つであり、世界最大の核兵器備蓄量を保有し、世界の核兵器の半数以上をロシアが所有している。ロシアは世界第2位の弾道ミサイル潜水艦艦隊を保有し、戦略爆撃機を運用する世界でわずか3カ国のうちの1つである。ロシアの軍事費は世界第3位であり、2023年には1090.00 億 USDを支出し、これはGDPの約5.9%に相当する。2021年には世界第2位の武器輸出大国であり、大規模かつ完全に国内生産の防衛産業を有し、軍事装備のほとんどを自国で生産している。

5.5. 人権

ロシアにおける人権状況は、主要な民主主義団体や人権団体からますます多くの報告がなされている。特に、アムネスティ・インターナショナルやヒューマン・ライツ・ウォッチは、ロシアが民主的ではなく、市民にわずかな政治的権利と市民的自由しか認めていないと述べている。

2004年以降、フリーダム・ハウスはその「世界の自由」調査でロシアを「不自由」と評価している。2011年以降、エコノミスト・インテリジェンス・ユニットはその民主主義指数でロシアを「権威主義体制」と評価し、2024年には167カ国中150位にランク付けした。メディアの自由に関しては、ロシアは2024年の国境なき記者団による報道自由度指数で180カ国中162位にランクされた。ロシア政府は、政治的反体制派や人権活動家から、不公正な選挙、反対政党や抗議行動の取り締まり、非政府組織の迫害、独立系ジャーナリストの強制的な抑圧や殺害、そしてマスメディアやインターネットの検閲について広く批判されてきた。

ロシアではイスラム教徒、特にサラフィー派が迫害に直面している。北カフカースの反乱を鎮圧するために、ロシア当局は無差別殺害、逮捕、強制失踪、民間人の拷問で非難されてきた。ダゲスタンでは、一部のサラフィー派が外見に基づく政府の嫌がらせに直面するだけでなく、反乱鎮圧作戦で家屋を爆破されている。ロシアの刑務所にいるチェチェン人やイングーシ人は、他の民族グループよりも虐待を受けていると伝えられている。2022年のウクライナ侵攻中、ロシアはろ過キャンプを設置し、多くのウクライナ人が虐待を受け、ロシアに強制送還されている。これらのキャンプはチェチェン戦争で使用されたものと比較されている。侵攻開始後、政治的弾圧も強まり、軍隊の「信用を傷つける」行為に対する罰則を定める法律が採択された。

ロシアは、2020年の同性結婚禁止や、ロシアLGBTネットワークのようなLGBT+組織を「外国エージェント」と指定するなど、LGBTの権利に対するいくつかの制限を導入している。

5.6. 腐敗

ロシアの政治システムは、泥棒政治、寡頭制、金権政治など様々に表現されてきた。2024年のトランスペアレンシー・インターナショナルによる腐敗認識指数では、ヨーロッパで最も評価が低く、180カ国中154位にランクされた。ロシアには汚職の長い歴史があり、重大な問題と見なされている。汚職は、経済、ビジネス、行政、法執行機関(刑務所を含む)、医療、教育、そして軍事など、様々な分野に影響を及ぼしている。

5.7. 法と犯罪

ロシアにおける法の主要かつ基本的な声明はロシア連邦憲法である。ロシア民法典やロシア刑法典のような法律は、ロシア法の主要な法源である。

ロシアは、アメリカ合衆国に次いで世界第2位の違法武器取引市場を有し、世界組織犯罪指数ではヨーロッパで第1位、世界で第32位にランクされ、収監者数が最も多い国の一つである。

6. 経済

ロシアは、1990年代のソビエト計画経済モデルからの激動の移行を経て、混合経済の市場経済体制を有している。国の経済活動の多くは、豊富で多様な天然資源、特に石油と天然ガスに集中している。ロシアは世界銀行によって高所得国に分類されており、名目GDPでは世界第9位、PPPでは世界第6位の経済規模を持つ。いくつかの指標では、PPPで世界第4位または第5位にランクされている。第三次産業は総GDPの約54%を占め、次いで第二次産業(33%)、第一次産業は最も小さく、総GDPの4%未満である。ロシアは約7000万人の労働力を有し、これは世界第8位であり、公式の失業率は4.1%と低い。

ロシアは世界第13位の輸出国であり、第21位の輸入国である。石油・ガス関連の税収と輸出関税に大きく依存しており、2022年1月にはロシアの連邦予算収入の45%を占め、2019年には輸出の最大60%を占めた。ロシアは主要経済国の中で対外債務の水準が最も低い国の一つであり、6000億ドルを超える第5位の外貨準備高を有していたが、その半分は海外で凍結されており、かなりの額がウクライナ戦争に費やされたと考えられている。世帯所得と富の不平等は先進国の中で最も高く、経済発展における地域格差も大きい。

ソ連崩壊後の10年以上にわたる急速な経済成長は、高い石油価格と外貨準備高および投資の急増に支えられていたが、2014年のロシア・ウクライナ戦争とクリミア併合に続く国際制裁の波によってロシア経済は打撃を受けた。2022年のロシアによるウクライナ侵攻の余波で、国は新たな制裁と企業ボイコットに直面し、世界で最も制裁を受けている国となり、これはロシア経済を西側の金融システムから孤立させるための「全面的な経済・金融戦争」と表現された。結果として生じた負の影響のため、ロシア政府は2022年4月以降、多くの経済データの公表を停止した。ロシアは高い軍事費、家計消費、設備投資に主に牽引されて相対的な経済的安定と成長を維持しているが、経済学者たちは制裁がロシア経済に長期的な影響を与えるだろうと示唆している。

6.1. 経済史

ロシア帝国時代からソビエト連邦の計画経済期を経て、現代ロシア連邦の市場経済体制に至るまでの経済史は、国家の興亡と社会変革を映し出す鏡である。帝政末期には、農奴解放令(1861年)以降、緩やかな工業化が進んだが、第一次世界大戦とロシア革命により経済は壊滅的な打撃を受けた。

ソビエト連邦時代には、世界初の国家主導の計画経済が導入され、急速な工業化(特に重工業)と農業の集団化が強行された。スターリン体制下では、多くの犠牲を払いながらも工業生産力は飛躍的に増大したが、農業は停滞し、ホロドモールのような人為的な飢饉も発生した。第二次世界大戦後は、戦災からの復興と軍拡競争により、経済は再び重工業偏重となった。ブレジネフ時代には「停滞の時代」と呼ばれ、経済成長は鈍化し、技術革新も遅れた。

ソビエト連邦の崩壊後、ロシア連邦は急進的な市場経済への移行(「ショック療法」)を試みたが、ハイパーインフレーション、生産の激減、失業者の増大、貧富の格差拡大といった深刻な経済混乱を引き起こした。1998年にはロシア金融危機が発生し、国家財政は破綻寸前となった。

2000年代に入り、プーチン政権下で原油価格の高騰を背景に経済は回復し、一定の安定を取り戻した。しかし、依然として資源輸出への依存度が高く、産業構造の多様化は進んでいない。2014年のクリミア併合とそれに伴う欧米諸国からの経済制裁、そして2022年のウクライナ全面侵攻とそれに続く更なる強力な制裁は、ロシア経済に再び大きな打撃を与え、長期的な停滞と国際経済からの孤立を招いている。これらの経済危機は、市民生活や社会保障に深刻な影響を及ぼし、ロシア社会の不安定要因となっている。

6.2. 主要産業

ロシア経済は、豊富な天然資源に支えられたエネルギー産業を筆頭に、鉱業、製造業、農業、サービス業など多様な部門から構成される。しかし、その構造は資源輸出への依存度が高いという特徴を持つ。

エネルギー産業は経済の屋台骨であり、石油、天然ガス、石炭の生産・輸出は国家財政の重要な柱である。製造業では、ソ連時代から続く軍需産業や宇宙航空産業が国際的な競争力を持つ分野であるが、民生品の製造業は技術革新の遅れや投資不足から、国際競争力は限定的である。金属、機械、化学工業なども主要な製造業部門に含まれる。

農業は、広大な国土にもかかわらず、厳しい気候条件やインフラの未整備などから、その潜在能力を十分に発揮できていない。主要作物は小麦、大麦、ジャガイモなどで、近年は穀物輸出が拡大している。畜産業や漁業も重要な位置を占める。

サービス業は、ソ連崩壊後の市場経済化に伴い急速に発展し、GDPに占める割合も増加している。金融、通信、小売、運輸、観光などが主要な分野である。特にモスクワなどの大都市では、現代的なサービス産業が成長している。

科学技術分野では、基礎科学や宇宙開発で高い水準を維持しているが、民生技術への応用やイノベーション創出の面では課題も多い。

近年の経済制裁や国際情勢の変化は、ロシアの産業構造に大きな影響を与えており、国内生産の強化や輸入代替、非西側諸国との経済関係強化といった動きが見られるが、その効果は限定的である。

6.2.1. エネルギー

ロシアは世界有数のエネルギー大国であり、その経済と国際的地位は豊富なエネルギー資源に大きく依存している。石油、天然ガス、石炭の埋蔵量は世界トップクラスであり、これらの生産・輸出は国家財政の重要な収入源となっている。

石油:ロシアは世界最大級の産油国の一つであり、ウラル原油やシベリア軽質原油などが主要な輸出ブランドである。国営企業のロスネフチやガスプロム・ネフチ、民間企業のルクオイルなどが主要な生産者である。石油パイプライン網が国内およびヨーロッパ、アジアへと張り巡らされている。

天然ガス:ロシアは世界最大の天然ガス埋蔵量と生産量を誇り、ガスプロムがその生産・輸出をほぼ独占している。パイプラインを通じてヨーロッパ諸国へ大量のガスを供給しており、これはロシアの外交政策における重要な手段ともなってきた。近年は、中国向けのパイプライン「シベリアの力」や液化天然ガス(LNG)の生産・輸出も強化している。

石炭:石炭埋蔵量も豊富であり、国内消費に加え、アジア太平洋地域を中心に輸出も行われている。

ロシアの国家エネルギー政策は、資源の安定供給と輸出による外貨獲得を重視してきた。しかし、近年の国際的な経済制裁や、世界的な脱炭素化の潮流は、ロシアのエネルギー戦略に大きな影響を与えている。西側諸国によるロシア産エネルギーへの依存度低減の動きや、再生可能エネルギーへの転換の加速は、ロシア経済の将来にとって大きな課題となっている。

また、エネルギー資源開発に伴う環境問題、例えば北極圏における開発が生態系に与える影響や、パイプライン事故による汚染、労働者の権利や地域社会への影響といった社会的な側面も、国内外からの監視と批判の対象となっている。これらの問題への対応は、ロシアの持続可能な発展にとって不可欠である。

6.2.2. 交通と運輸

ロシアの広大な国土を繋ぐ交通インフラは、経済活動と国民生活にとって極めて重要である。その多様な輸送手段は、地域間の連絡、資源輸送、国際貿易において中心的な役割を果たしている。

鉄道:ロシアの鉄道網は世界最大級の規模を誇り、総延長は世界第3位である。国営企業のロシア鉄道がほぼ独占的に運営している。シベリア鉄道は、ヨーロッパロシアと極東を結ぶ大動脈であり、旅客輸送だけでなく貨物輸送においても重要な役割を担う。都市部ではモスクワ地下鉄やサンクトペテルブルク地下鉄など、大規模な地下鉄網が発達している。

道路:道路網の総延長は世界第5位であるが、国土の広大さに対して道路密度は低く、特にシベリアや極東地域では未舗装路も多い。主要都市間を結ぶ連邦高速道路の整備が進められているが、地方の道路整備は依然として課題である。冬季の積雪や凍結は道路交通に大きな影響を与える。

航空:広大な国土を持つロシアにとって、航空輸送は重要な移動手段である。アエロフロート・ロシア航空やS7航空などの航空会社が国内線・国際線を運航している。主要なハブ空港はモスクワのシェレメーチエヴォ国際空港、ドモジェドヴォ空港、ヴヌーコヴォ国際空港などである。

海運:ロシアは北極海、太平洋、バルト海、黒海、カスピ海に面しており、海運も重要な輸送手段である。主要な港湾都市には、サンクトペテルブルク(バルト海)、ノヴォロシースク(黒海)、ウラジオストク(日本海)、ムルマンスク(北極海)などがある。北極海航路の開発も進められている。

パイプライン:石油や天然ガスの輸送において、パイプライン網は極めて重要である。ヨーロッパやアジアへ向かう多数のパイプラインが稼働しており、エネルギー輸出の大動脈となっている。

近年の経済制裁や地政学的変化は、ロシアの交通・運輸戦略にも影響を与えている。西側諸国との航空路線の制限や、物流ルートの変更、アジア方面へのシフトなどが顕著である。また、交通インフラの近代化と地方における整備の遅れは、依然としてロシア経済の課題の一つである。

6.2.3. 農業と漁業

ロシアの農業は、広大な国土と多様な気候条件にもかかわらず、厳しい自然環境や歴史的経緯から、その潜在能力を十分に発揮するには至っていない。しかし、近年は国家的な支援策もあり、穀物を中心に生産量を増やし、輸出も拡大している。

農業生産構造:ロシアの農業は、大規模な農業企業と個人経営の小規模農家(ダーチャなどを含む)によって構成されている。主要な栽培作物は、小麦、大麦、ライ麦、エンバクといった穀物であり、特に小麦は世界有数の生産・輸出国である。その他、ジャガイモ、テンサイ、ヒマワリ(種子からの油脂生産)、野菜、果物なども栽培されている。

畜産業:牛肉、豚肉、鶏肉の生産が行われている。ソ連崩壊後一時的に生産量が落ち込んだが、近年は国内需要の高まりとともに回復傾向にある。乳製品の生産も重要である。

地域的特色:ロシア南部の黒土地帯は肥沃な土壌に恵まれ、主要な穀倉地帯となっている。クラスノダール地方やスタヴロポリ地方などが代表的である。シベリアや極東地域では、気候条件の制約から農業は限定的だが、一部地域ではジャガイモや大豆などが栽培されている。

漁業:ロシアは広大な排他的経済水域(EEZ)を有し、漁業も重要な産業である。太平洋(オホーツク海、ベーリング海、日本海)、北極海(バレンツ海)、バルト海、黒海、カスピ海などが主要な漁場となっている。主な魚種には、タラ、ニシン、サケ・マス類、カニ、スケトウダラなどがある。キャビアの原料となるチョウザメ漁も行われるが、資源保護のための規制が強化されている。

農業・水産業政策:ロシア政府は食料自給率の向上と農産物輸出の拡大を目標に掲げ、農業への補助金支給、インフラ整備、技術開発支援などを行っている。2014年のクリミア併合以降の西側諸国による経済制裁と、それに対するロシアの対抗措置(西側農産物の輸入禁止)は、国内農業の振興をある程度促した側面もある。水産業についても、資源管理、漁船の近代化、水産加工業の振興などが政策課題となっている。

気候変動による耕作可能地の北上や、国際的な食糧需給の変化は、将来のロシア農業に大きな影響を与える可能性がある。

6.3. 科学技術

ロシアの科学技術は、ピョートル大帝によるロシア科学アカデミー(1724年設立)の創設にその近代的な起源を見ることができる。以来、特に数学、物理学、化学、航空宇宙工学の分野で世界的に重要な貢献を果たしてきた。

ソビエト連邦時代には、国家主導の強力な科学技術振興策が取られ、軍事技術や宇宙開発を中心に目覚ましい成果を上げた。世界初の人工衛星スプートニク1号の打ち上げ(1957年)や、ユーリイ・ガガーリンによる人類初の有人宇宙飛行(1961年)は、その象徴的な出来事である。核物理学の分野でも、イーゴリ・クルチャトフらを中心とした研究により、早期に核兵器開発に成功した。ドミトリ・メンデレーエフによる周期表の発見、イワン・パブロフの古典的条件づけの研究、ニコライ・ロバチェフスキーの非ユークリッド幾何学への貢献などは、世界の科学史に名を刻んでいる。

ソ連崩壊後、経済的混乱の中で科学技術分野は一時的に停滞したが、2000年代以降、プーチン政権下で再び国家的な支援が強化されつつある。重点分野としては、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー、情報技術、新素材、エネルギー効率化などが挙げられる。スコルコボ・イノベーションセンターのような国家プロジェクトも推進されている。

しかし、研究開発費の対GDP比は他の先進国と比較して依然として低い水準にあり、基礎研究から産業応用への転換(イノベーションの創出)、若手研究者の育成、国際的な頭脳流出の阻止などが課題として残っている。近年の西側諸国による経済制裁は、ロシアの科学技術分野における国際協力や先端技術へのアクセスにも影響を与えている。

6.3.1. 宇宙開発

ロシア(およびその前身であるソビエト連邦)は、宇宙開発の歴史において世界をリードしてきた国の一つである。その業績は、人類の宇宙への進出において画期的なものであった。

ソビエト連邦は、宇宙開発競争においてアメリカ合衆国と激しく競い合い、数々の「世界初」を達成した。

- 1957年:世界初の人工衛星スプートニク1号の打ち上げ。

- 1957年:ライカ犬を乗せたスプートニク2号により、初の動物の宇宙周回。

- 1961年:ユーリイ・ガガーリンによる人類初の有人宇宙飛行(ヴォストーク1号)。

- 1963年:ワレンチナ・テレシコワによる女性初の宇宙飛行(ヴォストーク6号)。

- 1965年:アレクセイ・レオーノフによる人類初の宇宙遊泳(ボスホート2号)。

- 1966年:ルナ9号による世界初の月面軟着陸。

- 1970年:ベネラ7号による世界初の金星軟着陸。

- 1971年:マルス3号による世界初の火星軟着陸。

- 1971年:世界初の宇宙ステーションサリュート1号の打ち上げ。

- 1971年:世界初の宇宙探査ローバー、ルノホート1号の月面活動。

ソビエト連邦は、ミール宇宙ステーション(1986年~2001年運用)を建設し、長期宇宙滞在に関する貴重なデータを収集した。

ソビエト連邦崩壊後、ロシア連邦は宇宙開発計画を引き継ぎ、ロシア連邦宇宙局(ロスコスモス)がその任を担っている。ロシアは国際宇宙ステーション(ISS)計画の主要な参加国であり、ソユーズ宇宙船は長らくISSへの人員輸送の主力であった。また、プロトンロケットやソユーズロケットなどの打ち上げロケットは、商業衛星打ち上げ市場においても重要な役割を果たしてきた。

近年では、GLONASS(ロシア版GPS)システムの整備、新型ロケットの開発(アンガラ・ロケットなど)、月探査計画(ルナグローブ計画、ルナ25号など)を進めている。しかし、資金不足や西側諸国からの制裁による部品調達の困難化など、課題も抱えている。

7. 社会

ロシア社会は、ソビエト連邦時代の遺産と、崩壊後の市場経済化、そして近年の国家主導の体制強化という複雑な要因の中で変容を続けている。人口動態、民族構成、言語、宗教、教育、保健といった側面は、ロシア社会の現状と課題を理解する上で重要である。これらの要素は相互に関連し合い、ロシア国民の生活様式や価値観、そして社会全体の安定と発展に影響を与えている。

7.1. 人口

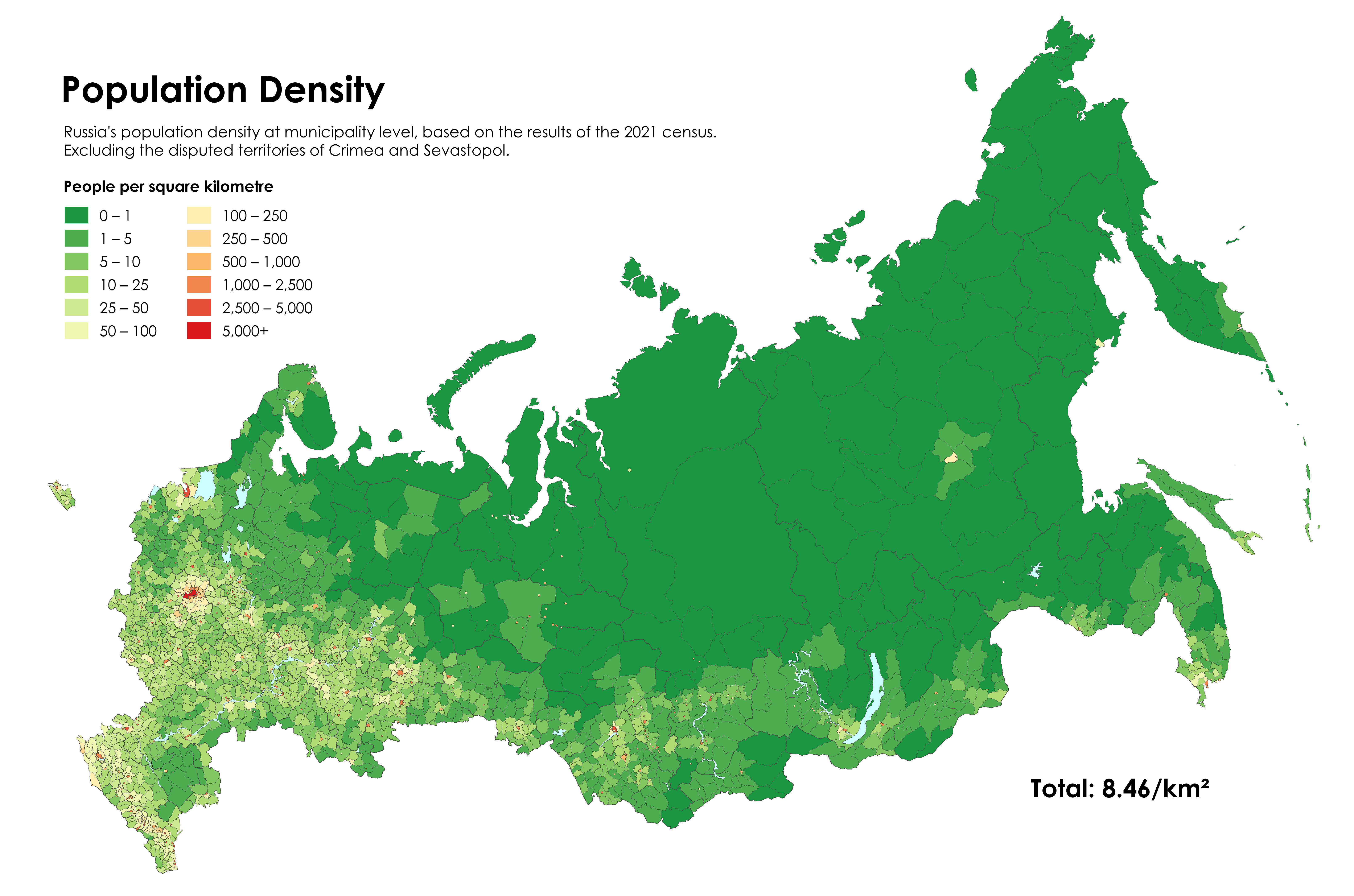

2021年の国勢調査によると、ロシアの人口はクリミアとセヴァストポリを除いて1億4470万人であり、2010年の1億4280万人から増加した。これはヨーロッパで最も人口の多い国であり、世界で9番目に人口の多い国である。人口密度は1平方キロメートルあたり8人であり、世界で最も人口密度の低い国の一つであり、人口の大部分は西部に集中している。国は高度に都市化されており、人口の3分の2が都市や町に住んでいる。

ロシアの人口は1993年に1億4800万人以上でピークに達したが、その後、死亡率が出生率を上回ったため減少し、一部のアナリストはこれを人口危機と呼んでいる。2009年には15年ぶりに年間人口増加を記録し、その後、死亡率の低下、出生率の増加、移民の増加により年間人口増加を経験した。しかし、これらの人口増加は2020年以降逆転し、COVID-19パンデミックによる過剰死亡が歴史上最大の平時減少をもたらした。2022年のロシアのウクライナ侵攻後、伝えられるところによると高い軍事的死傷者と西側の大量制裁およびボイコットによって引き起こされた新たな移民により、人口危機はさらに深まっている。

2022年、ロシア全体の合計特殊出生率は女性1人当たり1.42人と推定され、これは置換水準である2.1人を下回り、世界の最低水準の一つである。その結果、この国は世界で最も高齢化した国の一つであり、年齢の中央値は40.3歳である。

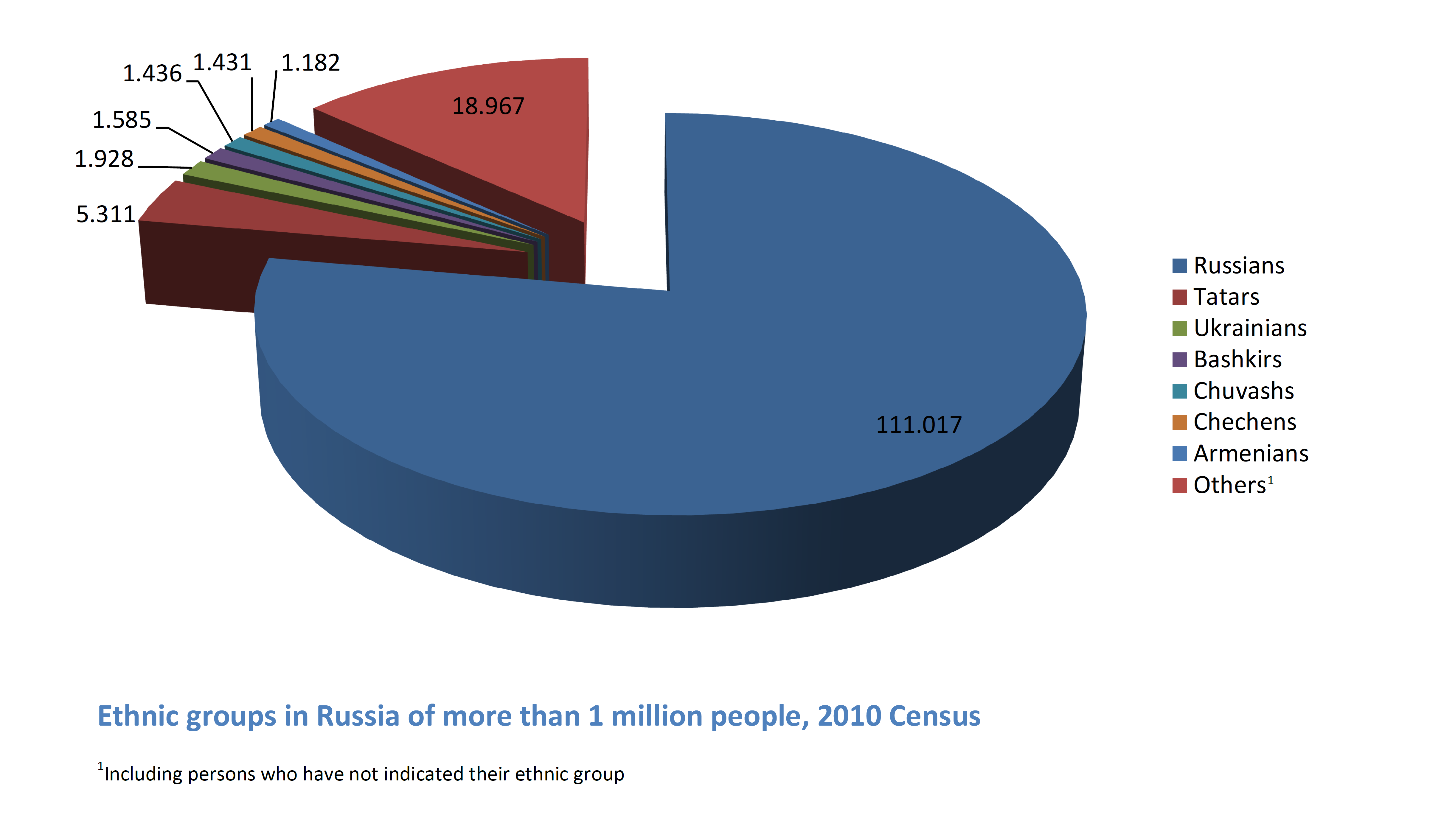

ロシアは、異なる少数民族に関連する多くの地方行政単位を持つ多民族国家である。全国に193以上の民族グループが存在する。2010年の国勢調査では、人口の約81%が民族ロシア人であり、残りの19%が少数民族であった。ロシアの人口の5分の4以上がヨーロッパ系であり、その大部分はスラブ人であり、フィン・ウゴル系民族とゲルマン系民族のかなりの少数派がいた。国連によると、ロシアの移民人口は世界で3番目に多く、1160万人を超えており、そのほとんどが旧ソ連構成国家、主に中央アジアからの移民である。

| 都市名 | 連邦構成主体 | 人口 |

|---|---|---|

| モスクワ | モスクワ | 13,149,803 |

| サンクトペテルブルク | サンクトペテルブルク | 5,597,763 |

| ノヴォシビルスク | ノヴォシビルスク州 | 1,633,851 |

| エカテリンブルク | スヴェルドロフスク州 | 1,536,183 |

| カザン | タタールスタン共和国 | 1,318,604 |

| クラスノヤルスク | クラスノヤルスク地方 | 1,205,473 |

| ニジニ・ノヴゴロド | ニジニ・ノヴゴロド州 | 1,204,985 |

| チェリャビンスク | チェリャビンスク州 | 1,177,058 |

| ウファ | バシコルトスタン共和国 | 1,163,304 |

| サマーラ | サマーラ州 | 1,158,952 |

| ロストフ・ナ・ドヌ | ロストフ州 | 1,140,487 |

| クラスノダール | クラスノダール地方 | 1,138,654 |

| オムスク | オムスク州 | 1,104,485 |

| ヴォロネジ | ヴォロネジ州 | 1,046,425 |

| ペルミ | ペルミ地方 | 1,026,908 |

| ヴォルゴグラード | ヴォルゴグラード州 | 1,018,898 |

| サラトフ | サラトフ州 | 887,365 |

| チュメニ | チュメニ州 | 861,098 |

| トリヤッチ | サマーラ州 | 667,956 |

| マハチカラ | ダゲスタン共和国 | 622,091 |

7.2. 民族

2010年の国勢調査に基づくロシアの民族構成の概要は以下の通りです。

- スラヴ人: 82.7%

- テュルク系: 8.7%

- コーカサス系: 3.7%

- ウラル系: 1.6%

- その他: 3.3%

ロシアは190以上の民族グループが暮らす多民族国家である。2010年の国勢調査によると、人口の約81%が民族的ロシア人であり、残りの19%が少数民族であった。人口の5分の4以上はヨーロッパの民族であり、その大部分はスラヴ人(主にロシア人だが、一部ウクライナ人やベラルーシ人を含む)で、国全体に広がっている。その他、フィン・ウゴル系民族やゲルマン民族も相当数存在する。

主要な少数民族としては、タタール人(約3.7%)、ウクライナ人(約1.4%)、バシキール人(約1.1%)、チュヴァシ人(約1.0%)、チェチェン人(約1.0%)などが挙げられる。これらの民族の多くは、それぞれの名を冠した共和国や自治管区などに集住しているが、ロシア人もこれらの地域に多数居住している。

北カフカース地域は特に民族構成が複雑で、多数の少数民族がモザイク状に分布している。シベリアや極東にも、独自の言語や文化を持つ多くの先住民族が暮らしているが、その多くは人口減少やロシア文化への同化といった課題に直面している。

ロシア連邦政府は、公式には多民族国家としての共存を掲げ、各民族の言語や文化の保持を支援する政策をうたっている。しかし実際には、ロシア語とロシア文化の優位性が強調される傾向にあり、少数民族の権利保障や民族自治のあり方については、国内外から懸念の声も上がっている。特に、政治的に不安定な地域や、分離独立の動きがあった地域(チェチェンなど)では、少数民族に対する人権侵害や抑圧が報告されることもある。脆弱な立場にある少数民族集団の文化や生活様式の保護は、ロシア社会の多様性と安定にとって重要な課題である。

7.3. 言語

ロシア語が公用語であり、ロシア全土で圧倒的に話されている言語である。ロシア語はヨーロッパで最も話者数の多い母語であり、ユーラシア大陸で最も地理的に広範囲に話されている言語であり、また世界で最も広く話されているスラヴ語でもある。ロシア語は国際宇宙ステーションで使われる2つの公用語のうちの1つであり、また国連の6つの公用語のうちの1つでもある。

ロシアは多言語国家であり、国内では約100から150の少数民族言語が話されている。2010年のロシア国勢調査によると、国内でロシア語を話す人は1億3750万人、タタール語を話す人は430万人、ウクライナ語を話す人は110万人であった。憲法は国内の個々の共和国にロシア語に加えて独自の公用語を定める権利を与えており、また国民には母語を保持し、その学習と発展のための条件を創設する権利を保障している。しかし、多くの言語が危機に瀕しているため、ロシアの言語的多様性は急速に低下していると多くの専門家が主張している。

7.4. 宗教

ロシアは憲法上、信教の自由を公式に保障する世俗国家である。最大の宗教は東方正教キリスト教であり、主にロシア正教会によって代表される。ロシア正教会は、国の「歴史と精神性および文化の形成と発展における特別な役割」について法的に認められている。キリスト教、イスラム教、ユダヤ教、仏教は、国の「歴史的遺産」を構成する「伝統的」宗教としてロシア法で認められている。

イスラム教はロシアで2番目に大きな宗教であり、北カフカースのほとんどの民族と、ヴォルガ・ウラル地域の一部のテュルク系民族の間で伝統的である。仏教徒の多くはカルムイキア、ブリヤート、ザバイカルで見られ、トゥヴァでは人口の大多数を占める。多くのロシア人は、ロドノヴェリエ(スラブ・ネオペイガニズム)、アッシアニズム(スキタイ・ネオペイガニズム)などの他の宗教、その他の民族ペイガニズム、そしてリンギング・シダーズ・アナスタシアニズムのような異教間運動、様々なヒンドゥー教運動、シベリアのシャーマニズムとテングリ崇拝、新神智学運動(レーリヒ主義など)、その他の信仰を実践している。一部の宗教的少数派は抑圧に直面し、国内で禁止されているものもある。特に、2017年にはエホバの証人がロシアで非合法化され、「過激派」かつ「非伝統的」な信仰と宣言されて以来、迫害に直面している。

2012年、調査機関Sredaは、法務省と協力して、2010年の国勢調査の補足として、ロシアの宗教人口と国籍を詳細に列挙したアリーナ・アトラスを発表した。この調査は、全国規模の大規模なサンプル調査に基づいている。その結果、ロシア人の47.3%がキリスト教徒であると自認しており、そのうち41%がロシア正教徒、1.5%が単に正教徒または非ロシア正教会の会員、4.1%が無所属のキリスト教徒、そして1%未満が古儀式派、カトリック教徒またはプロテスタントであった。25%が特定の宗教に所属していない精神的信者、13%が無神論者、6.5%がイスラム教徒、1.2%が「神々と祖先を敬う伝統宗教」(ロドノヴェリエ、その他の異教、シベリアのシャーマニズム、テングリズム)の信者、0.5%が仏教徒、0.1%が宗教的ユダヤ教徒、0.1%がヒンズー教徒であった。

2024年、世論調査財団(FOM)は、ロシア人の61.8%が正教徒、2.6%がその他のキリスト教徒、9.5%がイスラム教徒、21.2%が無宗教、1.4%がその他の宗教を信仰し、3.5%が自身の信仰について不確かであると発表した。調査によると、正教は女性、60歳以上の人々、および中央・南部連邦管区に住む人々の間でより広まっている一方、イスラム教は北カフカース連邦管区で支配的な宗教である。

7.5. 教育

ロシアの成人識字率は100%であり、7歳から17~18歳の子供を対象に11年間の義務教育が実施されている。憲法により国民に無償教育が保障されている。ロシア教育省が初等・中等教育および職業教育を担当し、ロシア科学・高等教育省が科学および高等教育を担当する。地方当局は、連邦法の枠組みの中で管轄区域内の教育を規制する。ロシアは世界で最も教育水準の高い国の一つであり、人口に占める高等教育修了者の割合は62.1%で世界第6位である。2018年にはGDPの約4.7%を教育に費やした。

ロシアの就学前教育制度は高度に発達しており、任意である。3歳から6歳の子供の約5分の4が保育園または幼稚園に通っている。小学校は6歳または7歳から始まり、11年間が義務教育であり、基礎一般教育証明書が授与される。中等教育修了証明書にはさらに2~3年の就学が必要であり、ロシア人の約8分の7がこのレベルを超えて教育を継続する。

高等教育機関への入学は選抜制であり、競争が激しい。最初の学位課程は通常5年間である。ロシアで最も古く、最大の大学はモスクワ大学とサンクトペテルブルク大学である。国内には10の非常に権威のある連邦大学がある。ロシアは2019年に約30万人の留学生を受け入れ、世界で5番目に主要な留学先であった。

7.6. 保健

ロシアは憲法により、義務的な国家健康保険プログラムを通じて、すべてのロシア国民に無料のユニバーサルヘルスケアを保障している。ロシア保健省がロシアの公衆衛生システムを監督しており、この分野では200万人以上が雇用されている。連邦地域には、地方行政を監督する独自の保健部門もある。ロシアで民間の医療サービスを利用するには、別途民間の健康保険プランが必要である。

ロシアは2019年にGDPの5.65%を医療に費やした。その医療費は他の先進国に比べて著しく低い。ロシアは、男性の死亡率が高いため、世界で最も女性に偏った性比(女性1人に対し男性0.859人)を持つ国の一つである。2021年、ロシアの出生時平均寿命は70.06歳(男性65.51歳、女性74.51歳)であり、乳児死亡率は非常に低かった(出生1,000人当たり5人)。

ロシアにおける主要な死因は心血管疾患である。肥満はロシアで蔓延している健康問題であり、成人のほとんどが過体重または肥満である。しかし、ロシアの歴史的に高いアルコール消費率は、過去10年間で著しく減少したにもかかわらず、依然として世界最高水準の一つであり、国内最大の健康問題である。喫煙も国内のもう一つの健康問題である。国の高い自殺率は、減少傾向にあるものの、依然として重大な社会問題である。

8. 文化

ロシアの作家や哲学者は、ヨーロッパ文学と思想の発展において重要な役割を果たしてきた。ロシア人はまた、クラシック音楽、バレエ、スポーツ、絵画、そして映画にも大きな影響を与えてきた。この国はまた、科学技術と宇宙開発への先駆的な貢献も行ってきた。

ロシアには32のユネスコ世界遺産があり、そのうち21が文化遺産である。さらに31の遺跡が暫定リストに載っている。世界中に広がる大規模なロシア人ディアスポラも、ロシア文化を世界に広める上で大きな役割を果たしてきた。ロシアの国の象徴である双頭の鷲はツァーリ国時代に遡り、国章や紋章に描かれている。ロシアの熊や母なるロシアは、しばしば国の擬人化として用いられる。マトリョーシカ人形はロシアの文化的象徴と見なされている。

8.1. 祝祭日

ロシアには、公的、愛国的、宗教的な8つの公式祝日がある。年は1月1日の元旦から始まり、すぐに1月7日のロシア正教のクリスマスが続く。この二つは国内で最も人気のある祝日である。男性に捧げられた祖国防衛者の日は2月23日に祝われる。国際女性デーは3月8日で、ソビエト時代にロシアで勢いを増した。女性の年間祝賀行事は、特にロシア人男性の間で非常に人気があり、モスクワの花売り業者は他の祝日よりも「15倍」多くの利益を上げることが多い。元々は労働者に捧げられたソビエト時代の祝日である春と労働の日は5月1日に祝われる。

戦勝記念日は、ナチス・ドイツに対するソビエトの勝利とヨーロッパにおける第二次世界大戦の終結を記念し、モスクワの赤の広場での毎年恒例の大規模なパレードとして5月9日に祝われる。そして有名な不滅の連隊市民イベントを記念する。その他の愛国的な祝日には、崩壊しつつあったソビエト連邦からのロシアの主権宣言を記念して祝われる6月12日のロシアの日、そして1612年の蜂起を記念する11月4日の団結の日があり、これはポーランドによるモスクワ占領の終焉を画した。

多くの人気のある非公的祝日がある。旧正月は1月14日に祝われる。マースレニツァは古くから人気のある東スラブの民俗祭りである。宇宙飛行士の日は4月12日で、最初の有人宇宙飛行を記念する。二つの主要なキリスト教の祝日はイースターと三位一体主日である。

8.2. 芸術と建築

初期のロシア絵画はイコンと鮮やかなフレスコ画で代表される。15世紀初頭、名高いイコン画家アンドレイ・ルブリョフはロシアで最も貴重な宗教美術作品のいくつかを制作した。1757年にロシア人芸術家を育成するために設立されたロシア美術アカデミーは、世俗絵画の西洋技法をロシアにもたらした。18世紀には、アカデミー会員のイヴァン・アルグノフ、ドミトリー・レヴィツキー、ウラジーミル・ボロヴィコフスキーが影響力を持った。19世紀初頭には、ロマン主義の歴史的キャンバスで知られるカール・ブリューロフやアレクサンドル・イワノフによる多くの著名な絵画が見られた。もう一人のロマン主義画家イヴァン・アイヴァゾフスキーは、海洋画の偉大な巨匠の一人と見なされている。

1860年代、イヴァン・クラムスコイ、イリヤ・レーピン、ヴァシリー・ペロフに率いられた写実主義者(移動派)の一団はアカデミーと決別し、絵画の中で社会生活の多面的な側面を描写した。20世紀の変わり目には象徴主義が台頭し、ミハイル・ヴルーベリやニコライ・リョーリフが代表的であった。ロシア・アヴァンギャルドは概ね1890年から1930年にかけて隆盛を極め、この時代の世界的に影響力のある芸術家にはエル・リシツキー、カジミール・マレーヴィチ、ナタリア・ゴンチャロワ、ワシリー・カンディンスキー、マルク・シャガールがいた。

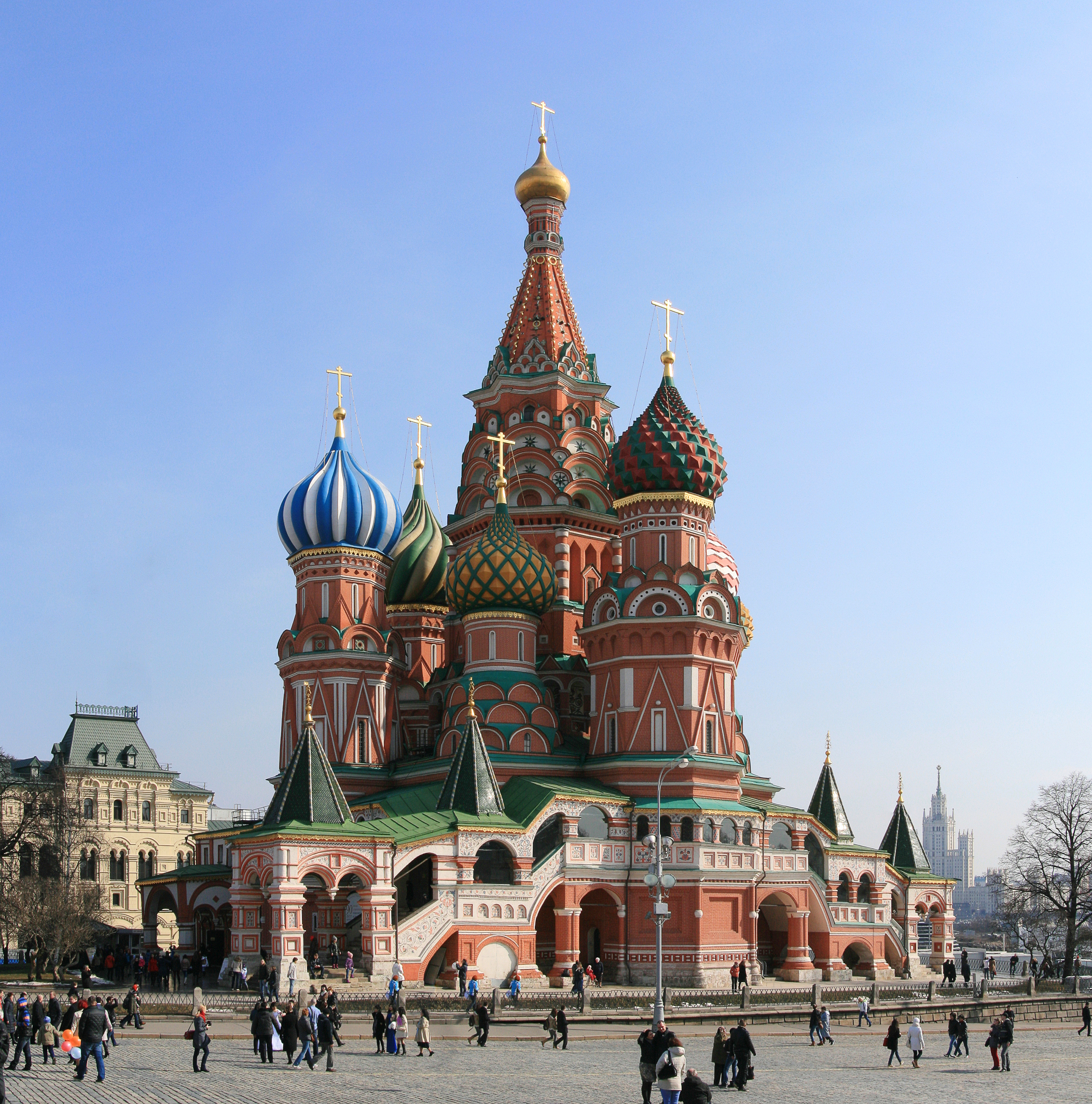

ロシア建築の歴史は、古代スラブ人の初期の木造建築とキエフ・ルーシの教会建築から始まる。キエフ・ルーシのキリスト教化後、数世紀にわたり主にビザンティン建築の影響を受けた。アリストテレ・フィオラヴァンティや他のイタリア人建築家は、ルネサンスの潮流をロシアにもたらした。16世紀には、独特のテント型屋根の教会が発展し、ロシア建築の特徴であるタマネギ形ドームのデザインが見られた。17世紀には、装飾の「火炎様式」がモスクワとヤロスラヴリで隆盛を極め、徐々に1680年代のナーリシュキン・バロックへの道を開いた。

ピョートル大帝の改革後、ロシアの建築は西ヨーロッパの様式の影響を受けるようになった。18世紀のロココ建築への嗜好は、バルトロメオ・ラストレッリとその追随者たちの作品につながった。18世紀の最も影響力のあるロシア人建築家、ヴァシーリー・バジェーノフ、マトヴェイ・カザコフ、イヴァン・スタロフは、モスクワとサンクトペテルブルクに永続的な記念碑を創造し、その後に続くよりロシア的な形態の基礎を築いた。エカチェリーナ大帝の治世中、サンクトペテルブルクは新古典主義建築の屋外博物館へと変貌した。アレクサンドル1世の下では、アンピール様式が事実上の建築様式となった。19世紀後半は、ネオ・ビザンティン様式とロシア復興様式が支配的であった。20世紀初頭には、ロシア新古典主義復興が流行した。20世紀後半の一般的な様式は、アール・ヌーヴォー、構成主義、そして社会主義古典主義であった。

8.3. 音楽

18世紀まで、ロシアの音楽は主に教会音楽と民謡および舞踊で構成されていた。19世紀には、クラシック作曲家ミハイル・グリンカと、後にベリャーエフサークルに引き継がれた力強い仲間の他のメンバー、そして作曲家アントンとニコライ・ルビンシテインが率いるロシア音楽協会との間の緊張によって定義された。ロマン派時代最大の作曲家の一人であるピョートル・チャイコフスキーの後期の伝統は、20世紀にセルゲイ・ラフマニノフによって継続された。20世紀の世界的に有名な作曲家には、アレクサンドル・スクリャービン、アレクサンドル・グラズノフ、イーゴリ・ストラヴィンスキー、セルゲイ・プロコフィエフ、ドミートリイ・ショスタコーヴィチ、そして後にはエディソン・デニソフ、ソフィア・グバイドゥーリナ、ゲオルギー・スヴィリードフ、アルフレート・シュニトケが含まれる。

ソビエト時代、ポピュラー音楽もまた、二人のバラード歌手--ウラジーミル・ヴィソツキーとブラート・オクジャワ--や、アラ・プガチョワのような演奏家など、多くの著名な人物を生み出した。ジャズは、ソビエト当局からの制裁にもかかわらず隆盛を極め、国内で最も人気のある音楽形式の一つへと発展した。1980年代までに、ロック音楽はロシア全土で人気を博し、アリア、アクアリウム、DDT、キノーといったバンドを生み出した。後者のリーダーであるヴィクトル・ツォイは特に巨大な存在であった。ポップ音楽は1960年代からロシアで繁栄を続け、t.A.T.u.のような世界的に有名なアーティストも輩出した。

8.4. 文学と哲学

ロシア文学は世界で最も影響力があり、発展した文学の一つである。その起源は中世に遡り、その頃古東スラヴ語で叙事詩や年代記が作られた。啓蒙時代までに文学の重要性は増し、ミハイル・ロモノーソフ、デニス・フォンヴィージン、ガヴリーラ・デルジャーヴィン、ニコライ・カラムジンの作品が登場した。1830年代初頭から、ロシア詩の黄金時代にかけて、文学は詩、散文、演劇において驚異的な黄金時代を迎えた。ロマン主義は詩的才能の開花を可能にし、ヴァシーリー・ジュコーフスキーと、後に彼の弟子であるアレクサンドル・プーシキンが台頭した。プーシキンに続き、ミハイルレールモントフ、ニコライ・ネクラーソフ、アレクセイ・コンスタンチノヴィッチ・トルストイ、フョードル・チュッチェフ、アファナーシー・フェートなど、新世代の詩人が生まれた。

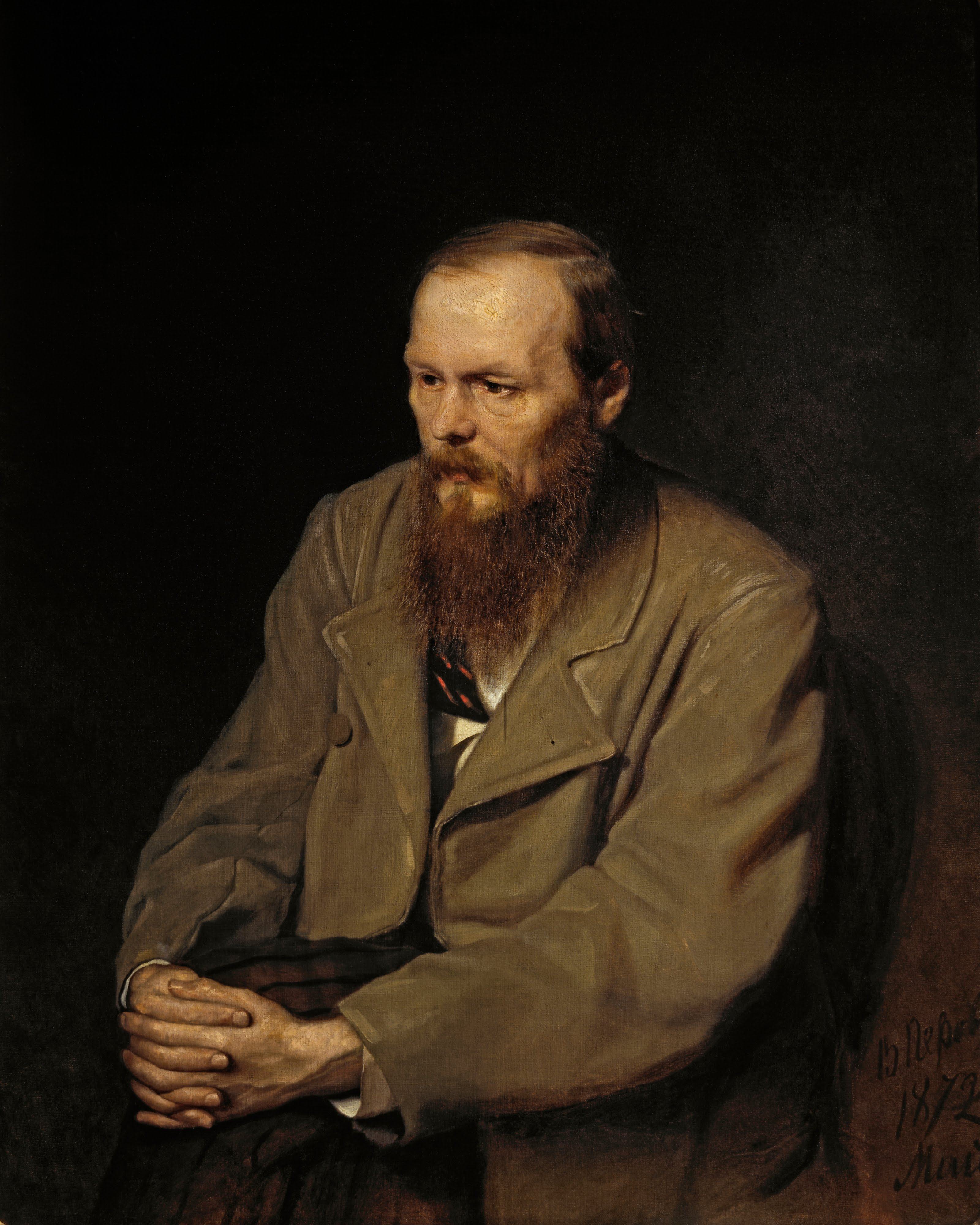

最初の偉大なロシアの小説家はニコライ・ゴーゴリであった。次に、短編小説と長編小説の両方を習得したイヴァン・ツルゲーネフが登場した。フョードル・ドストエフスキーとレフ・トルストイはすぐに国際的に有名になった。ミハイル・サルトゥイコフ=シチェドリンは散文風刺を書き、ニコライ・レスコフは短編小説で最もよく記憶されている。世紀の後半には、アントン・チェーホフが短編小説で優れ、主要な劇作家となった。その他の重要な19世紀の発展には、寓話作家イヴァン・クルィロフ、批評家ヴィッサリオン・ベリンスキーのようなノンフィクション作家、そしてアレクサンドル・グリボエードフやアレクサンドル・オストロフスキーのような劇作家が含まれる。20世紀初頭はロシア詩の銀の時代としてランク付けされる。この時代には、アレクサンドル・ブローク、アンナ・アフマートヴァ、ボリス・パステルナーク、コンスタンチン・バリモントといった詩人がいた。また、アレクサンドル・クプリーン、ノーベル賞受賞者イヴァン・ブーニン、レオニード・アンドレーエフ、エヴゲーニイ・ザミャーチン、ドミートリイ・メレシュコフスキー、アンドレイ・ベリーなど、一流の小説家や短編作家も輩出した。

1917年のロシア革命後、ロシア文学はソビエトと白系亡命者の部分に分かれた。1930年代には、社会主義リアリズムがロシアにおける主要な傾向となった。その主導的人物はこの様式の基礎を築いたマクシム・ゴーリキーであった。ミハイル・ブルガーコフはソビエト時代を代表する作家の一人であった。ニコライ・オストロフスキーの小説『鋼鉄はいかに鍛えられたか』は、ロシア文学で最も成功した作品の一つである。影響力のある亡命作家には、ウラジーミル・ナボコフや、SF作家の「ビッグスリー」の一人と見なされたアイザック・アシモフがいる。ノーベル賞受賞小説家アレクサンドル・ソルジェニーツィンのように、ソビエトのイデオロギーに反対する勇気を持った作家もいた。彼はグラグ収容所での生活について書いた。

ロシア哲学は大きな影響力を持ってきた。アレクサンドル・ゲルツェンは農本的ポピュリズムの父の一人として知られている。ミハイル・バクーニンはアナキズムの父として言及される。ピョートル・クロポトキンはアナルコ・コミュニズムの最も重要な理論家であった。ミハイル・バフチンの著作は学者たちに大きな影響を与えてきた。ヘレナ・P・ブラヴァツキーは神智学の主要な理論家として国際的な支持を得て、神智学協会を共同設立した。主要な革命家であったウラジーミル・レーニンは、レーニン主義として知られる共産主義の一形態を発展させた。一方、レフ・トロツキーはトロツキー主義を創設した。アレクサンドル・ジノビエフは20世紀後半の著名な哲学者であった。ファシスト的見解で知られるアレクサンドル・ドゥーギンは、「地政学の教祖」と見なされてきた。

8.5. 食文化

ロシア料理は、気候、文化的・宗教的伝統、そして国の広大な地理によって形成され、近隣諸国の料理と類似点を共有している。ライ麦、小麦、大麦、キビの作物は、様々なパン、パンケーキ、シリアル、そして多くの飲み物の材料を提供する。多くの種類のパンはロシア全土で非常に人気がある。風味豊かなスープやシチューには、シチー、ボルシチ、ウハー、ソリャンカ、オクローシカなどがある。スメタナ(濃厚なサワークリーム)やマヨネーズは、スープやサラダによく加えられる。ピロシキ、ブリヌイ、シルニキは、固有のパンケーキの種類である。ビーフストロガノフ、チキンキエフ、ペリメニ、シャシリクは人気のある肉料理である。その他の肉料理には、通常肉が詰められたキャベツの詰め物(ゴлубцы)がある。サラダには、オリヴィエ・サラダ、ヴィネグレット、ニシンの酢漬けの毛皮のコートなどがある。

ロシアの国民的なノンアルコール飲料はクワスであり、国民的なアルコール飲料はウォッカである。ロシア(および他の場所)でのウォッカ生産は14世紀に遡る。この国は世界最高のウォッカ消費量を誇るが、ビールが最も人気のあるアルコール飲料である。ワインは21世紀にロシアでますます人気が高まっている。お茶は何世紀にもわたってロシアで人気がある。

8.6. 大衆メディアと映画

ロシアには400の通信社があり、その中で国際的に活動している最大のものはタス通信、RIAノーボスチ、スプートニク、インターファクス通信である。テレビはロシアで最も人気のあるメディアである。全国に3,000の認可されたラジオ局があり、著名なものにはロシアの声、ヴェスティFM、モスクワのこだま、ラジオ・マヤーク、ルスコエ・ラジオがある。登録されている16,000の新聞のうち、{{Lang|ru-Latn|論拠と事実}}、コムソモリスカヤ・プラウダ、{{Lang|ru-Latn|ロシア新聞}}、イズベスチヤ、モスコフスキー・コムソモーレツが人気がある。国営のチャンネル1とロシア1が主要なニュースチャンネルであり、RTはロシアの国際メディア活動の旗艦である。ロシアはヨーロッパ最大のビデオゲーム市場を有し、全国に6500万人以上のプレイヤーがいる。

ロシアおよび後のソビエト映画は発明の温床であり、『戦艦ポチョムキン』のような世界的に有名な映画を生み出した。この映画は1958年のブリュッセル万国博覧会で史上最高の映画と称された。ソビエト時代の映画監督、特にセルゲイ・エイゼンシュテインとアンドレイ・タルコフスキーは、世界で最も革新的で影響力のある監督の一人となった。エイゼンシュテインは、世界初の映画学校である全ロシア映画大学で画期的なソビエトモンタージュ理論を開発したレフ・クレショフの弟子であった。ジガ・ヴェルトフの「キノ・アイ」理論は、ドキュメンタリー映画製作と映画リアリズムの発展に大きな影響を与えた。多くのソビエト社会主義リアリズム映画は芸術的に成功し、その中には『チャパエフ』、『鶴は翔んでゆく』、『誓いの休暇』などがある。

1960年代と1970年代には、ソビエト映画においてより多様な芸術様式が見られた。当時のエルダル・リャザーノフとレオニード・ガイダイのコメディは非常に人気があり、多くのキャッチフレーズが今日でも使われている。1961年から1968年にかけて、セルゲイ・ボンダルチュクはレフ・トルストイの叙事詩『戦争と平和』をオスカー受賞の映画化し、これはソビエト連邦で製作された最も高価な映画であった。1969年、ウラジーミル・モティリの『砂漠の白い太陽』が公開され、オスターンというジャンルの非常に人気のある映画となった。この映画は、宇宙への旅の前に宇宙飛行士が伝統的に鑑賞する。ソビエト連邦の解体後、ロシアの映画産業は大きな損失を被ったが、2000年代後半以降、再び成長を見せ、拡大を続けている。

8.7. スポーツ

サッカーはロシアで最も人気のあるスポーツである。ソビエト連邦代表チームは1960年のユーロで優勝し、初のヨーロッパチャンピオンとなり、1988年のユーロでは決勝に進出した。ロシアのクラブであるCSKAモスクワとゼニト・サンクトペテルブルクは、それぞれ2005年と2008年にUEFAカップで優勝した。ロシア代表チームはユーロ2008で準決勝に進出した。ロシアは2017年FIFAコンフェデレーションズカップと2018年FIFAワールドカップの開催国であった。しかし、ロシアのチームは現在、ウクライナ侵攻のためFIFAおよびUEFAの大会から出場停止処分を受けている。

アイスホッケーはロシアで非常に人気があり、ソビエト連邦代表チームはその存在期間中、国際的にこのスポーツを支配していた。バンディはロシアの国技であり、歴史的にこのスポーツで最も高い実績を上げてきた国である。ロシア代表バスケットボールチームは2007年のユーロバスケットで優勝し、ロシアのバスケットボールクラブPBC CSKAモスクワはヨーロッパで最も成功したバスケットボールチームの一つである。毎年恒例のF1ロシアグランプリは、2022年のロシアによるウクライナ侵攻を受けて終了するまで、ソチオリンピックパークのソチ・オートドロームで開催されていた。

歴史的に、ロシアの選手はオリンピックで最も成功した競技者の一人であった。ロシアは新体操の主要国であり、ロシアのシンクロナイズドスイミングは世界最高と見なされている。フィギュアスケートもロシアで人気のあるスポーツであり、特にペアスケーティングとアイスダンスが人気である。ロシアは数多くの著名なテニス選手を輩出してきた。チェスも国内で広く人気のある娯楽であり、世界のトップチェスプレイヤーの多くは何十年にもわたってロシア人であった。1980年夏季オリンピックはモスクワで開催され、2014年冬季オリンピックと2014年冬季パラリンピックはソチで開催された。しかし、ロシアはドーピング違反により43個のオリンピックメダルを選手から剥奪されており、これはどの国よりも多く、世界の総数のほぼ3分の1を占めている。

9. 象徴

ロシア連邦には、国旗、国章、国歌といった公式な国家の象徴物があり、それぞれの歴史と意味合いが定められている。国旗は白・青・赤の横三色旗で、汎スラブ色に由来する。国章は双頭の鷲を中心に、モスクワの守護聖人である聖ゲオルギオスが竜を退治する姿が描かれている。国歌はソビエト連邦時代の国歌のメロディに新たな歌詞をつけたものである。

これらの公式な象徴に加え、ロシアを代表する非公式な文化的象徴や、国を代表するとされる動植物・鉱物も存在する。

9.1. 国花・国石・国獣

ロシアの国花としては、ヒマワリとカミツレが挙げられることが多い。これらはソ連時代から親しまれてきた花である。

ロシアの国石はガーネットとされる。これは帝政時代にウラル山脈から産出されたロードライト・ガーネットが国の象徴とされたことに由来する。また、国獣はユーラシアヒグマである。ロシアの広大な森林地帯に生息し、古くからロシアの象徴の一つと見なされてきた。

9.2. その他の文化的象徴

- マトリョーシカ人形:ロシアの最も有名な民芸品の一つで、入れ子構造になった木製の人形。豊穣や家族の象徴とされる。

- ロシアの熊:力強さや時には威圧的なロシアのイメージとして国内外で用いられる。民話にも多く登場する。

- 白樺:ロシアの広大な自然を象徴する木であり、詩や歌にも多く詠まれてきた。春の訪れや故郷の象徴とされる。

- サモワール:伝統的な湯沸かし器で、ロシアの茶文化の中心的な存在。家族団欒や客のもてなしの象徴。

- バラライカ:三角形の胴を持つロシアの伝統的な弦楽器。民謡の伴奏などに用いられる。

- ヴォッカ:ロシアを代表する蒸留酒。厳しい寒さの中で体を温めるため、また祝祭の場で飲まれてきた。

これらの象徴は、ロシアの歴史、文化、自然、国民性を多角的に表しており、国内外でロシアという国を想起させるものとして広く認識されている。