1. 概要

カメルーン共和国、通称カメルーンは、アフリカ大陸中西部に位置する共和制国家である。西にナイジェリア、北東にチャド、東に中央アフリカ共和国、南東にコンゴ共和国、南にガボン、南西は赤道ギニアと国境を接し、国土の南西部が大西洋のギニア湾に面している。首都はヤウンデである。

「アフリカの縮図」とも称されるカメルーンは、海岸、砂漠、山岳、熱帯雨林、サバンナといったアフリカ大陸の主要な地理的特徴を全て国内に有している。また、250以上と言われる多様な民族集団と言語が存在し、文化的な多様性も際立っている。

歴史的には、サオ文明やバカ族などの先住民が居住していたが、15世紀にポルトガル人が到来し、ヨーロッパとの接触が始まった。19世紀後半にはドイツの保護領となり、第一次世界大戦後はイギリスとフランスによる委任統治領、その後信託統治領へと移行した。1960年にフランス領カメルーンが独立し、1961年にはイギリス領南部カメルーンと統合してカメルーン連邦共和国が成立した。独立後は、アマドゥ・アヒジョ初代大統領、次いで1982年から現在に至るまでポール・ビヤ大統領による長期政権が続いている。

政治体制は大統領制の共和制であり、カメルーン人民民主運動(CPDM)が長年にわたり政権を担っている。一方で、特に英語圏地域における分離独立運動(アンバゾニア危機)や、ボコ・ハラムの脅威など、国内には深刻な紛争や社会不安が存在し、人権状況や民主主義の発展に関して多くの課題を抱えている。経済は、石油、木材、カカオ、コーヒーなどの農産物輸出に依存しているが、貧困問題やインフラ整備の遅れなどが経済発展の足かせとなっている。

社会的には、多民族・多言語国家としての複雑な側面を持ち、公用語であるフランス語と英語の使用を巡る言語間の緊張も見られる。教育や保健医療の分野でも地域格差などの問題が存在する。文化面では、マコッサやビクツィといった独自のポピュラー音楽や、多様な伝統舞踊、工芸品などが知られ、サッカーは国民的な人気スポーツとなっている。

2. 国名

カメルーンの正式名称は、英語ではRepublic of Cameroonリパブリック・オブ・キャメルーン英語、フランス語ではRépublique du Camerounレピュブリク・デュ・カムルンフランス語である。日本語の公式表記は「カメルーン共和国」、通称は「カメルーン」である。

国名の由来は、15世紀(具体的には1472年とされる)にこの地を最初に訪れたポルトガル人探検家たちが、現在のウォリ川でエビ(特にカメルーンユウレイエビ Lepidophthalmus turneranusラテン語 とされる)が豊富に獲れたことから、この川をRio dos Camarõesリオ・ドス・カマロエスポルトガル語(「エビの川」の意)と名付けたことによる。このCamarõesポルトガル語(カマロエス、ポルトガル語でエビの複数形)が、後に英語化されてCameroonキャメルーン英語となり、現在の国名へと繋がった。なお、ポルトガル語では現在もカメルーンをCamarõesカマロエスポルトガル語と呼んでいる。

歴史的な国名の変遷は以下の通りである。

- カメルーン共和国(1960年 - 1961年)

- カメルーン連邦共和国(1961年 - 1972年)

- カメルーン連合共和国(1972年 - 1984年)

- カメルーン共和国(1984年 - 現在)

3. 歴史

カメルーンの歴史は、人類の初期の居住から現代の複雑な社会状況に至るまで、多様な民族の興亡、ヨーロッパ列強による植民地支配、そして独立後の国家建設とそれに伴う課題によって特徴づけられる。本節では、これらの主要な歴史的事件と発展の過程を時代順に詳述する。

3.1. 先史時代と初期の歴史

カメルーン地域における人類の居住の証拠は古く、北西州のシュム・ラカ遺跡の発掘調査では、約3万年前に遡る人類活動の痕跡が確認されている。この地域に最も長く居住してきたのは、バカ族(ピグミーとも呼ばれる)などの狩猟採集民族であると考えられている。約2000年前には、東アフリカ、南アフリカ、中央アフリカへのバントゥー系民族の移住がこの地域から起こったと推定されている。

紀元500年頃には、チャド湖周辺でサオ文明が興り、その後カネム帝国、そしてその後継国家であるボルヌ帝国へと引き継がれた。西部地域では、様々な王国、首長国(フォンが統治するフォン王国など)が成立した。1394年からは北西部地域にバムン王国が存在し、独自の文化体系を維持していた。この王国は20世紀初頭のヨーロッパ諸国による侵攻まで勢力を保った。

1472年、ポルトガル人の航海者たちがカメルーンの海岸に到達した。彼らはウォリ川でカメルーンユウレイエビが豊富に獲れることに着目し、この地域をRio dos Camarõesリオ・ドス・カマロエスポルトガル語(エビの川)と名付けた。これが現在の国名「カメルーン」の語源となった。続く数世紀にわたり、ヨーロッパ諸国は沿岸部の住民との交易を本格化させ、キリスト教の宣教師たちも内陸部へと進出した。

19世紀初頭には、モディボ・アダマがフラニ族の兵士を率いて北部の非イスラム教徒に対するジハード(聖戦)を行い、アダマワ首長国を建国した。この聖戦から逃れた人々は、各地に新たな居住地を求めて移住し、地域の人口構成に大きな変化をもたらした。

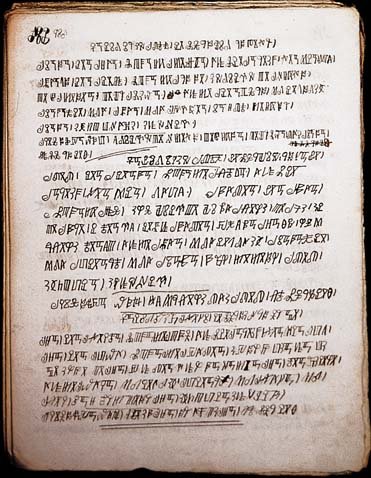

1896年、バムン王国のスルタン、イブラヒム・ンジョヤは、バムン語を表記するための独自の文字体系であるバムン文字(シュ・モム)を創り出した。この文字は、現在もバムン文字・古文書プロジェクトによってカメルーンで教えられている。

3.2. ドイツ植民地時代

19世紀後半、アフリカ分割の潮流の中で、ヨーロッパ列強の一つとなったドイツ帝国はカメルーンへの関心を深めていった。ドイツの企業ヴェルマン社が1868年にハンブルクを拠点としてウォリ川河口に倉庫を建設したのが、ドイツによるカメルーン進出の足がかりとなった。その後、グスタフ・ナハティガルが現地の一首長と条約を結び、この地域をドイツ皇帝の名の下に併合した。

1884年、ドイツ帝国はカメルーンを保護領(ドイツ保護領カメルーン)として公式に宣言し、内陸部への進出を着実に進めた。しかし、これに対して現地住民は抵抗を示した。ドイツの統治下で、現地の行政は商業会社に委ねられることもあった。これらの特許会社は、プランテーション農業で利益を上げるため、バナナ、ゴム、アブラヤシ、カカオなどの栽培に強制労働を用いた。インフラ整備事業においても強制労働は常態化しており、このようなドイツの経済政策は他の植民地保有国からも強い批判を浴びた。

1911年、ドイツは第二次モロッコ事件の代償として、フランスから国境付近を中心とする「新カメルーン」の割譲を受けた。これによりドイツ保護領カメルーンの領土は拡大したが、第一次世界大戦でドイツが敗北すると、この新カメルーン地域は再び隣接するフランスの各植民地の領域へと戻された。

3.3. フランス・イギリス統治時代

第一次世界大戦におけるドイツの敗北後、1919年のヴェルサイユ条約に基づき、ドイツ保護領カメルーンは国際連盟の委任統治領となり、イギリスとフランスによって分割された。国土の約5分の4がフランス領カメルーン(Camerounフランス領カメルーンフランス語)、残りの約5分の1がイギリス領カメルーンとなった。フランスは、カメルーンの経済をフランス本国の経済と統合させ、資本投資や熟練労働者の投入によってインフラを整備したが、その過程で植民地時代の強制労働制度を部分的に修正しつつも利用した。

一方、イギリスは自国領カメルーンを隣接する植民地ナイジェリアの一部として統治した。このため、イギリス領カメルーンの住民からは「植民地のまた植民地」として軽視されているとの不満の声が上がった。ナイジェリアからの移民労働者が南部カメルーンに流入し、強制労働は廃止されたものの、現地住民は自分たちの土地が奪われると感じ、強い反感を抱いた。

1946年、第二次世界大戦後、国際連盟の委任統治領は国際連合の信託統治領へと移行した。これに伴い、特にフランス領カメルーンでは独立の気運が急速に高まった。

フランスは、独立を強硬に主張する政党であったカメルーン人民連合(Union des Populations du Camerounユニオン・デ・ポピュラシオン・デュ・カメルーンフランス語、UPC)を1955年7月13日に非合法化した。これにより、UPCによる長期にわたるゲリラ闘争が始まり、党の指導者であったルベン・ウム・ニオベ、フェリックス・ローラン・ムミエ、エルネスト・ウアンディらが次々と暗殺される事態となった。イギリス領カメルーンでは、フランス領カメルーンとの再統一か、ナイジェリアへの編入かが主な論点となり、イギリス政府は独立という選択肢を排除した。

第二次世界大戦中、カメルーンはシャルル・ド・ゴール率いる自由フランスの重要な拠点の一つとなった。1957年には、フランス領カメルーンに自治が認められた。

3.4. 独立

アフリカの年と呼ばれる1960年1月1日、フランス領カメルーンはアマドゥ・アヒジョを初代大統領としてカメルーン共和国として独立を達成した。アヒジョは北部出身のイスラム教徒であった。

イギリス領カメルーンでは、北部と南部でそれぞれ住民投票が行われた。その結果、1961年10月1日、国際連合総会の議決により、イギリス領カメルーン南部は独立し、フランスから独立したカメルーン共和国と統合してカメルーン連邦共和国を樹立した。これにより、旧フランス領は東カメルーン州、旧イギリス領南部は西カメルーン州となり、それぞれ独自の議会、政府、首相を持った。この10月1日は現在、統一記念日として祝日となっている。一方、イギリス領カメルーン北部はナイジェリアとの統合を選択した。連邦共和国では、アヒジョが大統領に、旧イギリス領カメルーン首相であったジョン・ング・フォンチャが副大統領に就任した。

アヒジョ大統領は、UPCとの継続的な紛争や民族対立の懸念を利用して大統領府への権力集中を進め、1971年にUPCが鎮圧された後もこの傾向を続けた。

3.5. 独立後のカメルーン

独立後のカメルーンは、アマドゥ・アヒジョ初代大統領と、その後継者であるポール・ビヤ大統領という二人の指導者の下で、政治体制の変遷、経済発展の試み、そして深刻な社会問題に直面してきた。特に、権威主義的な統治、民主化の遅れ、人権侵害、地域間対立は、現代カメルーンが抱える複雑な課題の根源となっている。

3.5.1. アマドゥ・アヒジョ政権時代 (1960年-1982年)

アマドゥ・アヒジョ初代大統領の指導下で、カメルーンは国家建設の道を歩み始めた。しかし、その過程は権威主義的な色彩を強めていった。1966年9月1日、アヒジョ大統領の政党であるカメルーン民族連合(CNU)が唯一の合法政党となり、事実上の一党独裁体制が確立された。さらに、1972年5月20日には、国民投票によって連邦制が廃止され、首都ヤウンデを中心とする中央集権的なカメルーン連合共和国へと移行した。この5月20日は、現在、カメルーンのナショナルデー(国家の日)として祝われている。

経済政策においては、アヒジョ政権は「計画的自由主義」を掲げ、換金作物と石油開発を優先した。石油収入は国家の歳入源となり、農民への支払い、大規模開発プロジェクトの資金として利用された。しかし、アヒジョ大統領が能力よりも縁故を重視して盟友をプロジェクトの責任者に任命したため、多くの計画が失敗に終わった。1975年5月20日には国旗が変更され、それまでの2つの星が取り除かれ、国家の統一を象徴する大きな中央の星に置き換えられた。

アヒジョ大統領は、1965年、1970年、1975年、1980年の大統領選挙で再選を重ねたが、1982年11月4日、健康問題を理由に突如辞任し、憲法上の後継者であったポール・ビヤ(南部出身のキリスト教徒)を後継大統領に指名した。

3.5.2. ポール・ビヤ政権時代 (1982年-現在)

ポール・ビヤは、アヒジョの後を継いで大統領に就任したが、アヒジョは与党カメルーン民族連合(CNU)の党首の座には留まり、舞台裏から国政を操ろうとした。しかし、ビヤとその支持勢力からの圧力により、アヒジョは最終的に党首も辞任し、フランスへ事実上亡命した。ビヤ政権初期には、より民主的な政府への移行を目指す動きが見られたが、1984年に発生したクーデター未遂事件(カメルーン宮殿警備隊の反乱)を機に、ビヤ大統領は前任者のアヒジョと同様の権威主義的な統治スタイルへと傾斜していった。同1984年、国号は現在の「カメルーン共和国」に変更された。

1980年代半ばから1990年代後半にかけて、国際経済の状況、干ばつ、石油価格の下落、そして長年にわたる汚職、失政、縁故主義の結果として、深刻なカメルーン経済危機が発生した。カメルーンは外国からの援助に頼り、政府支出を削減し、産業の民営化を進めた。

1990年12月、複数政党制が再導入されると、旧イギリス領南部カメルーン(英語圏)の圧力団体はより大きな自治権を要求し始め、南カメルーン国民評議会(SCNC)はアンバゾニア共和国としての完全な分離独立を主張するようになった。1992年の労働法では、労働者が労働組合に加入する自由、またはどの労働組合にも加入しない自由が認められた。

ビヤ政権は、民主化の要求に応える形で複数政党制を導入したものの、選挙の公正性には常に疑問が持たれ、ビヤ大統領自身とその与党カメルーン人民民主運動(CPDM、旧CNUが改称)が選挙で勝利し続ける長期政権を維持している。2018年の大統領選挙でもビヤ大統領が7選を果たした。彼の統治は、民主主義の発展を妨げ、人権状況を悪化させ、社会の進歩を遅らせているとの批判が国内外から絶えない。特に、汚職の蔓延、反対派への弾圧、報道の自由の制限、司法の独立性の欠如などが深刻な問題として指摘されている。

1987年には、カメルーン初の世界遺産としてジャー動物保護区がUNESCOに登録された。

3.5.3. 近年の動向と紛争

2000年代以降、カメルーンは複数の深刻な紛争と社会不安に直面している。

2006年6月、ナイジェリアとの間で長年領有権が争われていた石油資源が豊富なバカシ半島の問題について、カメルーンのポール・ビヤ大統領、当時のナイジェリア大統領オルシェグン・オバサンジョ、そして当時の国連事務総長コフィー・アナンによる協議が行われ、カメルーンによる同半島の支配が合意された。2006年8月に半島の北部が、そして2008年には残りの部分が正式にカメルーン政府に移管された。しかし、この国境変更は、カメルーンの支配を受け入れない多くのバカシ住民による地域的な分離独立運動を引き起こした(バカシ紛争)。2009年11月に多くの武装勢力が武器を置いたものの、一部はその後も数年間にわたり戦闘を続けた。

2008年2月には、ドゥアラでの運輸組合のストライキが31の自治体での暴力的な抗議活動へとエスカレートし(2008年カメルーン反政府抗議行動)、カメルーンは過去15年間で最悪の暴力を経験した。

2014年5月、ナイジェリアで発生したチボク女子生徒拉致事件を受け、カメルーンのポール・ビヤ大統領とチャドのイドリス・デビ大統領は、イスラム過激派組織ボコ・ハラムとの戦闘を宣言し、ナイジェリア国境に軍隊を派遣した。ボコ・ハラムはカメルーン国内でも複数の攻撃を行い、2014年12月の襲撃では84人の市民が殺害されたが、2015年1月のコロファタ襲撃では大敗を喫した。カメルーンは2018年9月、カメルーン領内におけるボコ・ハラムに対する勝利を宣言した。

2016年11月以降、主に英語を話す北西州と南西州の住民が、学校や裁判所での英語の継続的な使用を求める抗議活動を開始した。これらの抗議活動の結果、死者が出たり、数百人が投獄されたりした。2017年、ビヤ政権はこれらの地域のインターネットアクセスを3ヶ月間遮断した。同年9月、分離独立派は英語圏地域の独立を求め、アンバゾニア連邦共和国としてゲリラ戦争を開始した(アンバゾニア危機)。政府は軍事攻勢で応じ、反乱は北西州と南西州全域に拡大した。2019年時点で、分離独立派ゲリラと政府軍との戦闘は継続している。2020年には、多くのテロ攻撃(多くは犯行声明なし)と政府による報復が国中で流血事件を引き起こした。2016年以降、45万人以上が家を追われた。この紛争は間接的にボコ・ハラムの攻撃急増にも繋がり、カメルーン軍がアンバゾニア分離独立派との戦闘に集中するために北部から大部分を撤退させたためである。2023年6月時点で、OCHAによると、北西州と南西州では170万人以上が人道的支援を必要としており、少なくとも62万8000人が国内避難民となり、8万7000人以上がナイジェリアへ避難した。

2021年12月には、カメルーン北部でムスグム族の漁民とアラブ系チョア族の牧畜民との間で水利権を巡る民族衝突が発生し、3万人以上がチャドへ避難した。

これらの紛争は、多数の人権侵害、避難民の発生、経済活動の停滞など、カメルーン社会に深刻な影響を与え続けており、国際社会からの懸念と支援の必要性が指摘されている。

4. 地理

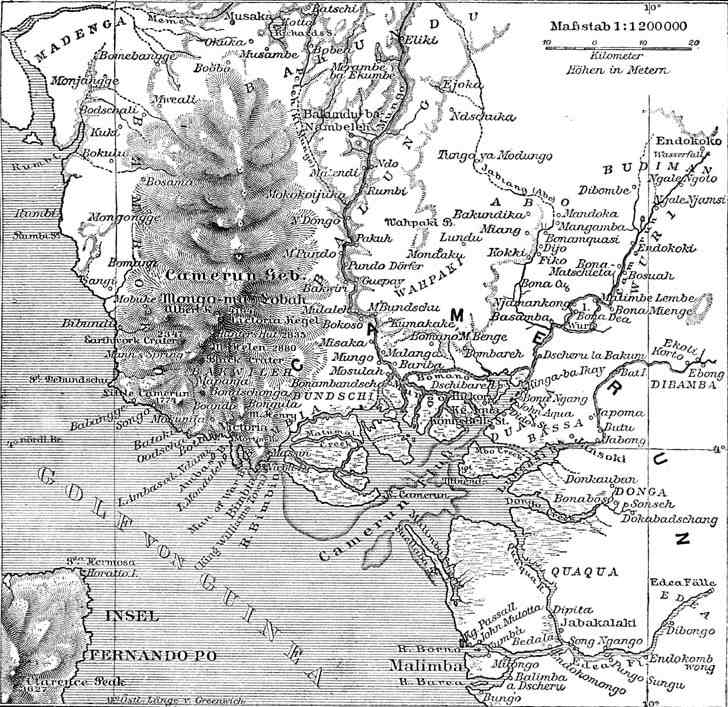

カメルーンはアフリカ大陸の中西部に位置し、その多様な地形と気候から「アフリカの縮図」と称される。国土面積は約47.54 万 km2で、世界で53番目に大きい。北緯1度から13度、東経8度から17度の間に位置し、大西洋のボニー湾(ギニア湾の一部)に12海里の領海を持つ。隣国は、西にナイジェリア、北東にチャド、東に中央アフリカ共和国、南に赤道ギニア、ガボン、コンゴ共和国である。

4.1. 地形と気候

カメルーンの地形は主に5つの地域に区分される。

1. **海岸平野**: ギニア湾から内陸に15 kmから150 km広がり、平均標高は90 m。高温多湿で短い乾季があり、密な森林に覆われている。世界で最も降水量が多い地域の一つであり、クロス=サナガ=ビオコ沿岸林生態地域の一部を成す。

2. **南部カメルーン高原**: 海岸平野から平均標高650 mまで隆起する。赤道直下の熱帯雨林が広がるが、雨季と乾季の区別が海岸平野より明瞭なため、湿度はやや低い。大西洋岸赤道森林生態地域の一部である。

3. **カメルーン火山列**: 海岸部のカメルーン山(標高4095 m、カメルーン最高峰)から、北部のチャド湖近く(北緯13度05分)まで続く、山、丘、高原が不規則に連なる地帯。特に西部高地(グラスフィールド)は穏やかな気候だが雨が多い。火山活動により形成された土壌は肥沃で、特にカメルーン山周辺はその恩恵を受けている。この火山活動は火口湖も形成し、1986年8月21日にはその一つであるニオス湖で湖水爆発が発生し、二酸化炭素が噴出して1,700人から2,000人が死亡した。この地域は世界自然保護基金(WWF)によってカメルーン高地林生態地域として区分されている。

4. **アダマワ高原**: 南部高原から北へ向かって隆起する、草に覆われた起伏の多い高原。西部の山岳地帯から広がり、国の北部と南部を隔てる障壁となっている。平均標高は1100 m。年平均気温は22 °Cから25 °Cで、4月から10月にかけて雨が多く、7月と8月にピークを迎える。

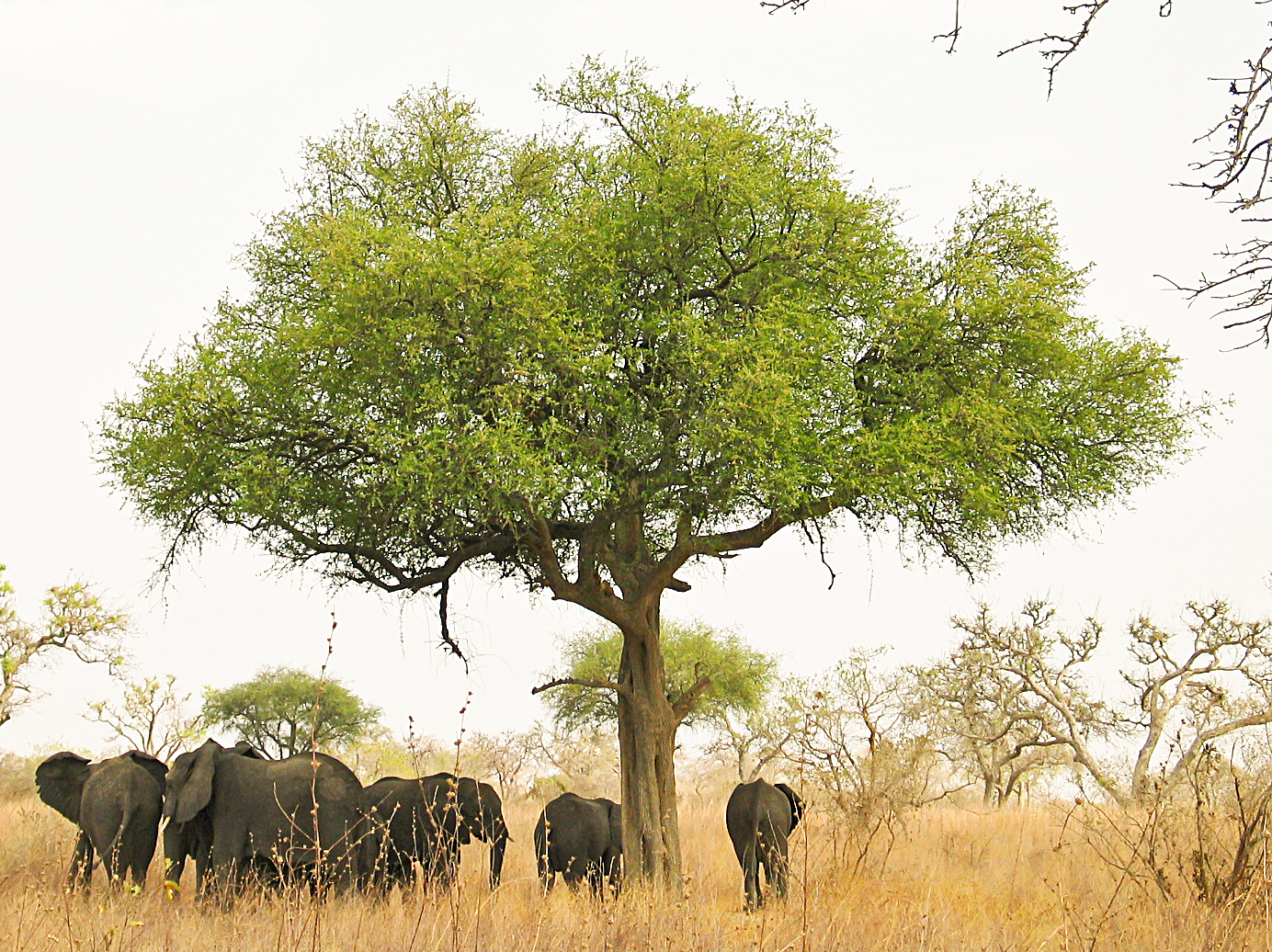

5. **北部低地**: アダマワ高原の端からチャド湖まで広がり、平均標高は300 mから350 m。特徴的な植生はサバンナの低木と草である。乾燥した地域で、降水量は少なく、年間を通じて高温である。

気候は、北部のステップ気候およびサバナ気候から、南部の熱帯雨林気候へと移行する。北部の乾季は7月と8月であるが、南部ではこの時期が雨季となる。年間の気温差は全国的に5℃から10℃程度である。首都ヤウンデ(北緯3度50分、標高730m)の年平均気温は23.2℃、年降水量は1,560mmである。

4.2. 水系

カメルーンには主に4つの水系が存在する。

南部では、主要な河川としてンテム川、ニョン川、サナガ川、ウォリ川がある。これらの河川は南西または西方向に流れ、直接ギニア湾に注いでいる。ジャ川とカデイ川は南東方向に流れ、コンゴ川に合流する。

カメルーン北部では、ベヌエ川が北および西方向に流れ、ニジェール川に注いでいる。ロゴーヌ川は北方向に流れ、カメルーンが3つの隣国と共有するチャド湖に注いでいる。

4.3. 野生生物と生態系

カメルーンは、その地理的・気候的多様性から「アフリカの縮図」と称され、非常に豊かな生物多様性を誇る。アフリカで2番目に生物多様性が高い地域の一つとされている。

2020年時点で、国土の約43%にあたる20,340,480ヘクタールが森林に覆われている。その大部分は天然林(20,279,380ヘクタール)であり、人工林は61,100ヘクタールである。2015年時点で、森林面積の約15%が保護地域内にあり、全ての森林は国有と報告されている。

生物種としては、8,260種の植物(うち156種が固有種)、409種の哺乳類(うち14種が固有種)、690種の鳥類(うち8種が固有種)、250種の爬虫類、200種の両生類が記録されている。これらの生物の生息地は、南部の熱帯低地、ギニア湾沿岸、マングローブ林(約27.00 万 ha)、北部の山地林やサバンナなど多岐にわたる。

野生生物保護のため、カメルーンには20以上の保護区が設定されており、国立公園、動物保護区、森林保護区、聖域などが含まれる。これらの保護区は、植民地時代の1932年に北部地域で初めて設立された(モゾゴ・ゴコ保護区、ベヌエ保護区)。その後、1934年3月24日にワザ保護区(現在のワザ国立公園)が設立された。当初、保護区の面積は国土の約4%であったが、現在は約12%まで拡大しており、政府はこれを30%まで拡大する計画を持っている。

主要な国立公園としては、ワザ国立公園、ベヌエ国立公園、ジャ動物保護区(ユネスコの世界遺産)、コループ国立公園、タカマンダ国立公園、カグウェネ・ゴリラ保護区などがある。

カメルーンは、甲殻類、軟体動物、魚類、鳥類などの海洋生物や淡水生物にとっても重要な繁殖地となっている。

しかし、森林伐採(特に外国企業による商業伐採、しばしば持続可能性への配慮が不十分)、密猟、そして近年では都市部での需要増加に伴うブッシュミート(野生動物の肉)の商業取引の拡大が、野生生物にとって大きな脅威となっている。商業的なブッシュミート取引は、森林破壊を上回る主要な脅威として認識されている。これらの環境問題に対し、政府や国際機関、NGOによる保全努力が進められている。

5. 政治と行政

カメルーンは、大統領を国家元首とする共和制国家であり、強力な大統領権限の下に統治が行われている。現行憲法は1972年に制定され、その後数度の改正を経ている。政治的には、ポール・ビヤ大統領とその与党カメルーン人民民主運動(CPDM)による長期政権が続いており、民主化の進展や人権状況の改善が大きな課題となっている。

5.1. 統治機構

カメルーンの統治機構は、行政、立法、司法の三権に分かれているが、実際には大統領を中心とする行政権が極めて強い力を持っている。

- 行政**: 国家元首である大統領は国民の直接選挙で選ばれ、任期は7年。現行憲法では再選制限がない(2008年の憲法改正で3選禁止規定が撤廃された)。大統領は政策の策定、政府機関の管理、軍の指揮、条約の交渉・批准、非常事態宣言など広範な権限を有する。首相および閣僚は大統領によって任命される。現在の首相はジョゼフ・ングテ。

- 立法**: 議会は両院制で、国民議会(下院)と元老院(上院)から成る。国民議会は定数180議席で、議員は直接選挙で選ばれ、任期は5年。年に3回会期が開かれる。法律は多数決で可決されるが、議会が大統領提出の法案を修正したり否決したりすることは稀である。元老院は100議席で、うち70議席は地方代表による間接選挙で選ばれ、残り30議席は大統領が任命する。

- 司法**: カメルーンの司法制度は、大陸法、コモン・ロー、および慣習法の混合型である。名目上は独立しているが、実際には行政部門である法務省の影響下にある。裁判官は全レベルで大統領によって任命される。司法機関は、一般裁判所、控訴院、最高裁判所に分かれる。また、国民議会は、政府高官が反逆罪や国家安全保障を害する罪で訴追された場合に審理する9名の高等法院の判事を選出する。

政府は、伝統的な首長、フォン、ラミベの権威を地方レベルでの統治や紛争解決において認めているが、その裁定が国内法と矛盾しない範囲に限られる。

5.2. 政治文化と政党

カメルーンの政治は、大統領ポール・ビヤ率いる与党カメルーン人民民主運動(CPDM)による長期政権が特徴である。CPDMは1990年12月まで唯一の合法政党であった。複数政党制導入後も、CPDMは国政選挙で大統領職と国民議会の多数派を維持し続けているが、野党や国際社会からは選挙の公正性について度々疑問が呈されている。

主要な野党としては、主に英語圏に支持基盤を持つ社会民主戦線(SDF)があり、ジョン・フル・ンディが長年党首を務めてきた。その他にも多くの地域政党が存在するが、CPDMの優位を覆すには至っていない。

カメルーンの政治文化における大きな課題の一つが汚職である。政府のあらゆるレベルで汚職が蔓延していると見なされており、国際的な透明性評価でも常に低いランクに位置している。1997年には29の省庁に汚職対策局が設置されたが、その機能は限定的であった。2006年、ビヤ大統領は国家汚職対策監視機関の指揮の下、汚職撲滅運動を開始したが、状況は大きく改善されていない。特に関税、公衆衛生部門、公共調達などが汚職リスクの高い分野として指摘されている。

国内政治においては、地域対立も深刻な問題である。特に、旧イギリス領であった英語圏(北西州、南西州)と、旧フランス領であったフランス語圏との間の歴史的・文化的な溝は深く、英語圏住民の間では中央政府による差別や周縁化に対する不満が長年蓄積してきた。これが近年、アンバゾニア危機と呼ばれる武力紛争にまで発展している。

政治参加に関しては、選挙制度は存在するものの、野党の活動はしばしば政府によって制限される。デモの禁止、集会の妨害、野党指導者やジャーナリストの逮捕などが人権団体によって報告されている。報道の自由も制約されており、政府に批判的な報道は抑圧される傾向にある。

5.3. 対外関係

カメルーンの外交政策は、旧宗主国であるフランスとの緊密な関係を基軸としている。フランスはカメルーンにとって主要な同盟国であり、防衛面でもフランスに大きく依存している。軍事費は他の政府部門と比較して高い水準にある。カメルーンはイギリス連邦とフランコフォニー国際機関の両方に加盟している。

隣国ナイジェリアとは、石油資源が豊富なバカシ半島の領有権を巡って長年対立してきた。両国は1600kmに及ぶ国境を共有している。1994年、カメルーンはこの問題を国際司法裁判所(ICJ)に提訴した。1996年には停戦が試みられたが、戦闘は数年間続いた。2002年、ICJは1913年の英独協定に基づき、バカシ半島の主権がカメルーンにあるとの判決を下した。この判決は両国軍の撤退を求め、ナイジェリアの長期間にわたる占領に対するカメルーンの賠償請求は棄却した。ナイジェリアは2004年の半島返還期限を守らなかったが、2006年6月の国連仲介による首脳会談でナイジェリアの撤退が合意され、両首脳はグリーンツリー合意に署名した。2008年8月までに半島の支配権は完全にカメルーンに移管された。

カメルーンは、アフリカ連合(AU)、国際連合(UN)、イスラム協力機構(OIC)、非同盟運動など、多くの国際機関のメンバーである。

2019年7月、カメルーンを含む37カ国の国連大使は、中国の新疆ウイグル自治区におけるウイグル人の処遇を擁護する共同書簡を国連人権理事会に送付した。

日本との関係では、1960年に国交を樹立。経済協力や文化交流が行われている。

5.4. 軍事

カメルーン軍(Forces armées camerounaisesフォルス・アルメ・カメルネーズフランス語, FAC)は、陸軍(Armée de Terreアルメ・ド・テールフランス語)、海軍(Marine Nationale de la Républiqueマリーヌ・ナシオナル・ド・ラ・レピュブリクフランス語 (MNR)、海軍歩兵を含む)、空軍(Armée de l'Air du Camerounアルメ・ド・レール・デュ・カメルーンフランス語 (AAC))、そして国家憲兵隊から構成される。

1960年の独立以来、軍はカメルーンの権威主義的な政府を支える上で極めて重要な役割を担ってきた。軍は、反乱の鎮圧、民主化改革を求める抗議活動の抑制、2014年以降のボコ・ハラム反乱への対処、そして2017年に始まった英語圏分離独立運動の鎮圧に関与してきた。

兵力は、志願兵制度に基づいている。国内の治安維持、国境警備に加え、国際連合の平和維持活動にも参加している。

5.5. 人権

カメルーンにおける人権状況は、国内外の人権団体から深刻な懸念が表明されている。特に、警察や軍隊による刑事被告人、少数民族、LGBTの個人、政治活動家に対する虐待や拷問が報告されている。

国連の統計によれば、英語圏地域(北西州および南西州)での紛争(アンバゾニア危機)により、21,000人以上が近隣諸国へ避難し、16万人以上が国内避難民となっている(多くは森林地帯に隠れているとされる)。OCHA(国連人道問題調整事務所)によると、2023年6月時点で、北西州と南西州では170万人以上が人道的支援を必要としており、少なくとも62万8000人が国内避難民となり、8万7000人以上がナイジェリアへ避難している。

刑務所は過密状態であり、適切な食料や医療施設へのアクセスがほとんどない。北部で伝統的首長が運営する刑務所は、政府の意向を受けて政敵を拘束していると非難されている。しかし、21世紀初頭以降、不適切な行為を行った警察官や憲兵が訴追されるケースも増えている。

2018年7月25日、国連人権高等弁務官ゼイド・ラアド・アル・フセインは、カメルーンの英語圏である北西州と南西州における深刻な権利侵害の報告について深い懸念を表明した。

同性愛行為は刑法第347条の1により禁止されており、6ヶ月から5年の懲役刑が科される。

報道の自由も厳しく制限されており、政府に批判的なジャーナリストやメディアは弾圧の対象となることがある。政治活動家の拘束や不当な扱いも報告されている。

2020年12月以降、ヒューマン・ライツ・ウォッチは、イスラム過激派組織ボコ・ハラムがカメルーン最北部で攻撃を激化させ、少なくとも80人の市民を殺害したと主張している。

これらの人権問題に対し、カメルーン政府はしばしば否定的な態度を取るか、あるいは十分な調査や改善措置を講じていないと批判されている。国際社会は、カメルーン政府に対し、人権状況の改善と、紛争解決に向けた建設的な対話を強く求めている。

6. 地方行政区分

カメルーンの憲法は、国を10の半自治的な州(Régionsレジオンフランス語、旧称:Provincesプロヴァンスフランス語)に分割している。各州は、選挙で選ばれた州議会(Conseil Régionalコンセイユ・レジオナルフランス語)によって行政が行われる。各州の長は、大統領によって任命される知事(Gouverneurグヴェルヌールフランス語)である。

これらの知事は、大統領の意思を実行し、各州の全般的な状況や雰囲気について報告し、公務員を管理し、平和を維持し、より小さな行政単位の長を監督する責任を負う。知事は広範な権限を持ち、自身の地域でプロパガンダを命じたり、軍隊、憲兵隊、警察を招集したりすることができる。全ての地方政府職員は、中央政府の国土行政省の職員であり、地方政府も予算の大部分を同省から得ている。

州はさらに58の県(Départementsデパルトマンフランス語)に細分される。これらは大統領によって任命される県知事(Préfetsプレフェフランス語)によって率いられる。県はさらに郡(Arrondissementsアロンディスマンフランス語)に分かれ、郡長(Sous-préfetsスープレフェフランス語)が率いる。地区(Districtsディストリクトフランス語)は、地区長(Chefs de districtシェフ・ド・ディストリクトフランス語)によって管理され、最小の行政単位である。

10州の名称と州都は以下の通り。

- アダマワ州 (Adamaouaアダマウアフランス語) - ヌガウンデレ

- 中央州 (Centreサントルフランス語) - ヤウンデ (首都)

- 東部州 (Estエストフランス語) - ベルトゥア

- 極北州 (Extrême-Nordエクストレーム・ノールフランス語) - マルア

- リトラル州 (Littoralリトラルフランス語) - ドゥアラ

- 北部州 (Nordノールフランス語) - ガルア

- 北西州 (Nord-Ouestノール・ウエストフランス語) - バメンダ

- 西部州 (Ouestウエストフランス語) - バフーサム

- 南部州 (Sudシュッドフランス語) - エボロワ

- 南西州 (Sud-Ouestシュッド・ウエストフランス語) - ブエア

このうち、ナイジェリアと国境を接する北西州と南西州は、旧イギリス委任統治領であり、英語が主に話される英語圏である。他の8州は旧フランス委任統治領であり、フランス語が主に話されるフランス語圏である。この言語的・歴史的背景の違いが、現代カメルーンにおける地域対立の一因となっている。

7. 経済

カメルーン経済は、豊富な天然資源と農業の潜在力を持ちながらも、長年の政治的課題、インフラの未整備、構造的な問題により、その発展が十分に活かされていない状況にある。中道左派・社会自由主義的視点からは、経済成長の恩恵が国民全体、特に社会的弱者に行き渡るような包摂的な発展と、人権や環境に配慮した持続可能な経済モデルの構築が求められる。

7.1. 経済概要と構造

カメルーンの国内総生産(GDP)は、2017年時点で一人当たり約3700 USDと推定されている。経済成長率は年間平均4%程度で推移しているが、人口増加率も高いため、一人当たりの所得向上は緩やかである。2004年から2008年にかけて、公的債務はGDPの60%以上から10%に削減され、外貨準備高は30億米ドル以上に増加した。しかし、貧困率は依然として高く、2014年の統計では人口の23.8%が1日1.9 USD以下の国際貧困ライン以下で生活している。

カメルーンは中部アフリカ諸国銀行(BEAC)の主要経済国であり、中部アフリカ経済通貨共同体(CEMAC、旧UDEAC)、アフリカビジネス法調和機構(OHADA)の加盟国である。通貨はCFAフランを使用している。

1980年代後半以降、カメルーンは世界銀行や国際通貨基金(IMF)の主導する構造調整プログラムを受け入れ、貧困削減、産業の民営化、経済成長の促進を目指してきた。政府は観光業の振興にも力を入れている。しかし、これらの努力にもかかわらず、経済構造は依然として第一次産品の輸出に大きく依存しており、国際市況の変動に脆弱である。汚職の蔓延も経済発展の大きな阻害要因となっている。

2024年の世界飢餓指数(GHI)では、データが十分な127カ国中79位であり、GHIスコアは18.3で「中程度」の飢餓レベルと評価されている。

7.2. 主要産業

カメルーン経済は、農業、鉱業、製造業、そして近年成長が期待される観光業など、多様な産業部門によって支えられている。しかし、各部門ともに潜在能力を十分に発揮するには至っておらず、近代化や生産性向上のための投資、労働環境の改善、環境への配慮などが課題となっている。

7.2.1. 農林水産業

農業はカメルーン経済の基幹であり、人口の約70%が従事し、2017年にはGDPの約16.7%を占めた。多くは伝統的な農具を用いた自給自足的な小規模農業であり、余剰生産物を販売している。都市部の食料供給は、これらの小規模農家に大きく依存している。

主要な換金作物としては、沿岸部ではバナナ、カカオ、アブラヤシ、ゴム、茶などが商業的に栽培されている。内陸の南部カメルーン高原ではコーヒー、砂糖、タバコが重要である。西部高地ではコーヒーが、北部では綿花、落花生、米などが栽培に適している。2004年からはフェアトレード綿花の生産も開始された。自給用作物としては、プランテンバナナ、キャッサバ、ヤムイモ、トウモロコシ、モロコシなどが広く栽培されている。

しかし、小規模農家は近代的な農業技術へのアクセスが限られており、生産性は低いままである。また、大規模プランテーション農業の拡大は、小規模農家の土地収奪や、労働者の権利侵害、環境破壊といった問題を引き起こしている。特に、児童労働や強制労働の報告もあり、国際的な監視が必要とされている。

林業も重要な産業であり、国土の約37%を占める南部熱帯雨林は広大な木材資源を有する。主に外国企業によって伐採が行われ、政府に税収をもたらしているが、違法伐採や持続可能性を無視した開発が横行し、森林破壊が深刻な問題となっている。これは「アフリカの縮図」としての生物多様性に対する大きな脅威である。

漁業は約5,000人が従事し、年間10万トン以上の魚介類を供給している。伝統的に地方の食料であったブッシュミート(野生動物の肉)は、現在では都市部で珍重されるようになり、商業的な取引が野生動物保護の大きな脅威となっている。

7.2.2. 鉱業と製造業

カメルーンは石油、ボーキサイト、鉄鉱石などの鉱物資源に恵まれているが、その開発は必ずしも広範には進んでいない。石油採掘は1986年以降減少傾向にあるものの、依然として重要な部門であり、価格変動は経済に大きな影響を与える。石油部門における透明性の確保は課題である。

製造業は、2017年にGDPの約26.5%を占めた。工業力の75%以上がドゥアラとボナベリに集中している。主要な製造業分野には、食品加工、繊維、アルミニウム精錬などがある。しかし、多くの中小企業は資金調達や技術力、市場アクセスに課題を抱えている。また、工業開発に伴う環境汚染や、劣悪な労働条件も問題視されており、持続可能な工業化のためにはこれらの問題への対処が不可欠である。

7.2.3. 観光業

カメルーンは、その多様な自然景観(海岸、砂漠、山岳、熱帯雨林、サバンナ)、豊かな文化遺産、野生動物など、魅力的な観光資源を数多く有している。政府は観光振興策を進めており、観光客数や観光収入の増加を目指している。しかし、インフラの未整備(特に地方の交通網や宿泊施設)、治安問題(特に紛争地域)、観光客向けサービスの質の低さなどが、観光業の本格的な発展を妨げている。持続可能な観光開発のためには、地域住民への利益還元や環境保全が重要である。

7.3. 社会基盤

カメルーンの経済活動と国民生活を支える交通、エネルギー、通信といった社会基盤(インフラストラクチャー)は、依然として多くの課題を抱えている。これらの整備の遅れは、経済成長のボトルネックとなり、国民生活の質の向上を妨げている。

7.3.1. 交通

カメルーンの交通網は、特に地方において未整備な状態が続いている。舗装された道路は全体のわずか6.6%に過ぎず、多くの道路は維持管理が不十分で、悪天候時には通行が困難になることが多い。主要都市間を結ぶ数少ない比較的良好な道路も、ほとんどが片側一車線である。道路の検問所は、しばしば旅行者から賄賂を徴収する手段として機能しているとの批判もある。また、東部および西部の国境沿いでは、以前から道路での強盗が輸送の障害となっており、2005年以降、中央アフリカ共和国の不安定化に伴い東部で問題が悪化している。

都市間バスサービスは、複数の民間企業によって運営され、主要都市を結んでいる。これは鉄道サービス「カムレール」に次いで最も人気のある交通手段である。鉄道は、西部のクンバから東部のベラボー、そして北部へはンガウンデレまで運行している。

主要な国際空港はドゥアラとヤウンデにあり、マルアにも建設中である。ドゥアラは国内最大の港湾であり、クリビ深水港は2014年に操業を開始した。北部では、ベヌエ川がガルアからナイジェリアへ向かう季節的な水運路となっている。

これらの交通インフラの整備と近代化は、国内の物流コスト削減、地域間格差の是正、経済活動の活性化のために不可欠である。

7.3.2. エネルギー

カメルーンの電力供給は、主に水力発電に依存している。サナガ川が最大の水力発電所(エデアに位置)の水源となっている。残りのエネルギーは石油を燃料とする火力発電によって供給されている。しかし、国の多くの地域では依然として信頼性の高い電力供給が不足しており、特に農村部では電力アクセスが非常に低い。この電力不足は、産業の発展や国民生活の質の向上を妨げる大きな要因となっている。再生可能エネルギーの導入や送電網の整備など、エネルギー政策の抜本的な見直しと投資が求められている。

7.3.3. 通信とメディア

固定電話や電報といった従来の通信手段は、主に政府の管理下にある。しかし、21世紀に入ってから携帯電話ネットワークとインターネットプロバイダーが急速に普及し、これらは大部分が規制されていない。報道の自由は、21世紀初頭以降改善が見られるものの、メディアは依然として特定の利益団体や政治集団の影響下にあり、腐敗しているとの指摘もある。新聞は政府からの報復を避けるために日常的に自主検閲を行っているとされる。主要なラジオ局やテレビ局は国営である。

通信インフラの整備、特に地方へのインターネットアクセスの拡大は、情報格差の是正や教育・経済活動の機会拡大に繋がるため重要である。報道の自由の保障については、「人権」の項で詳述する。

8. 国民

カメルーンは、250以上と言われる多様な民族集団が共存する多民族国家であり、その人口構成、言語、宗教、教育、保健医療の状況は、国の社会経済的発展と密接に関連している。国民の生活水準の向上、特に社会的弱者への配慮は、持続可能な開発のための重要な課題である。

8.1. 人口統計

カメルーンの総人口は、2024年時点で約3,097万人と推定されている。人口増加率は比較的高く、2013年の世界保健機関(WHO)のデータでは、合計特殊出生率は4.8、人口増加率は2.56%であった。人口構成は若年層が多く、人口の60%以上が25歳未満である。一方、65歳以上の高齢者が総人口に占める割合はわずか3.11%である。平均寿命は62.3歳(男性60.6歳、女性64歳)となっている。

都市部と農村部の人口比率はほぼ半々であり、人口密度は主要都市、西部高地、北東部平野で最も高い。ドゥアラ、ヤウンデ、ガルアが最大の都市である。対照的に、アダマワ高原、南東部ベヌエ低地、南部カメルーン高原の大部分は人口希薄地帯である。

人口過密な西部高地や開発の遅れた北部から、雇用を求めて沿岸部のプランテーション地帯や都市中心部への人口移動が見られる。また、南部や東部の製材所やプランテーションでの雇用を求める小規模な移動も発生している。これらの国内移住は主に男性であるため、一部地域では性別比の不均衡が生じている。

8.2. 民族

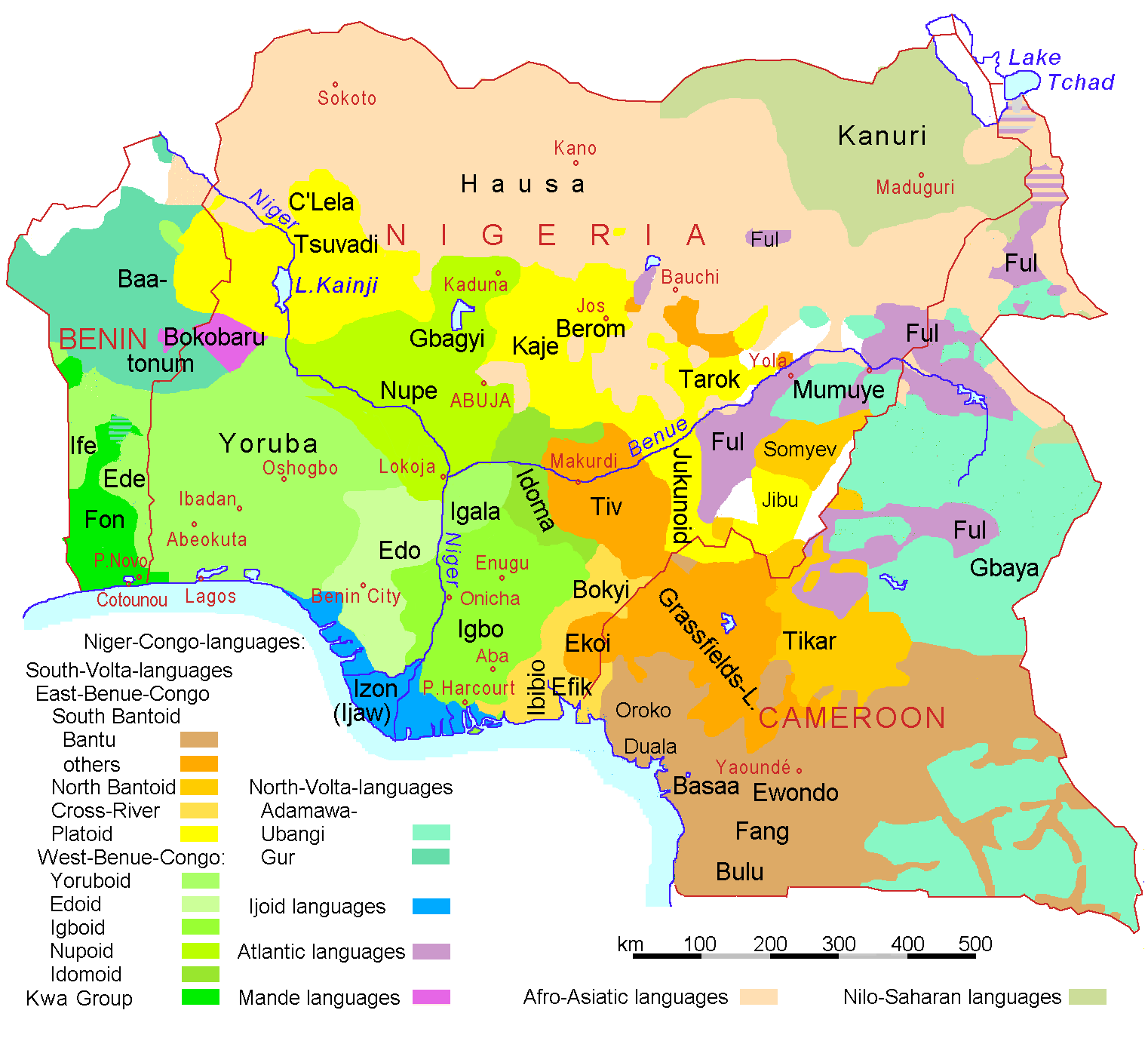

カメルーンには230から282とも言われる非常に多くの民族集団が存在し、それぞれが独自の文化や言語を持っている。アダマワ高原が、これらの民族集団を北部と南部のグループに大まかに分けている。

北部の民族は、中央高地や北部低地に住むスーダン系諸族と、カメルーン北部全域に広がるフラニ族である。チャド湖の近くには少数のシュワ・アラブ人も居住している。

南部の民族は、バントゥー系言語または半バントゥー系言語を話す人々で構成される。バントゥー系言語を話すグループは沿岸部や赤道地帯に居住し、半バントゥー系言語を話すグループは西部グラスフィールズに住んでいる。主要な民族集団としては、バミレケ族、ファン族、ドゥアラ族、バサ族などが挙げられる。また、南東部や沿岸部の熱帯雨林には、約5,000人のギエレ族やバカ族(ピグミー)が移動しながら生活しているか、小規模な道路沿いの集落に定住している。

これらの多様な民族間の関係は、歴史的に協調と対立を繰り返してきた。現代においても、資源や政治的影響力を巡る民族間の緊張が時折表面化することがある。特に、英語圏とフランス語圏の対立は、民族的な側面も絡み合って複雑化している。

外国籍の住民としては、ナイジェリア人が最大のグループを形成している。

カメルーン社会は伝統的に男性優位であり、女性に対する暴力や差別は依然として一般的である。一夫多妻制と一夫一婦制の両方が見られ、平均的なカメルーンの家族は大家族である。北部では女性が家事を担い、男性が牛の世話をしたり農作業をしたりする。南部では女性が家族の食料を栽培し、男性が肉を供給したり換金作物を栽培したりする。

8.3. 言語

カメルーンは世界で最も言語的に多様な国の一つであり、約250の異なる言語が2,000万人近いカメルーン人によって話されている。

フランス語と英語が公用語であり、これはかつての宗主国(フランス領カメルーンとイギリス領カメルーン)の言語を反映している。カメルーン大統領府によると、フランス語話者の割合は推定70%、英語話者の割合は推定30%である。しかし、両言語を流暢に話すバイリンガルの住民は実際には少ない。フランス語は、ドゥアラやヤウンデを含む旧フランス領地域で広く使用されており、この地域では英語の通用度は低い。一方、英語は、旧イギリス領カメルーンであった北西州と南西州(英語圏)で主に使われている。

かつての植民者の言語であったドイツ語は、フランス語と英語に取って代わられて久しい。

旧イギリス統治領では、カメルーン・ピジン英語(カムトク)がリングワ・フランカ(共通語)として機能している。1970年代半ばからは、英語、フランス語、ピジン英語が混ざり合ったカムフラングレと呼ばれる混合言語が都市部で人気を博している。

これらの植民地言語に加え、非常に多くの現地語が存在する。主なものとしては、ファン語、フラニ語、エウォンド語、バサ語、バムン語、ドゥアラ語などがある。

2017年には、フランス語話者による抑圧を感じていた英語圏の住民による言語を巡る抗議活動が発生した。軍が抗議者に対して展開され、死者が出たり、数百人が投獄されたり、数千人が国外へ避難したりした。これは最終的に、アンバゾニア共和国の独立宣言へと繋がり、その後アンバゾニア危機へと発展した。2020年6月時点で、この危機の結果として74万人が国内避難民になったと推定されている。この英語圏とフランス語圏の間の言語的・政治的緊張関係は、カメルーン社会の安定にとって大きな課題となっている。

8.4. 宗教

カメルーンは高度な信教の自由と宗教的多様性を有している。国民の大多数(約3分の2)がキリスト教を信仰しており、イスラム教は少数派ながら重要な信仰(約4分の1)となっている。これらに加えて、多くの人々が伝統的なアフリカの信仰を実践している。2022年のCIAの推定によると、宗教構成はカトリックが33.1%、プロテスタントが27.1%(合わせてキリスト教徒が60.2%)、イスラム教が30.6%、無宗教が1.2%、伝統宗教が1.3%、その他(他のキリスト教宗派を含む)が6.7%となっている。

イスラム教徒は北部に最も集中しており、キリスト教徒は主に南部と西部地域に集中しているが、両方の宗教の信者は国中で見られる。大都市には両方のグループのかなりの人口が存在する。カメルーンのイスラム教徒は、スーフィー、サラフィー、シーア派、そして無宗派のイスラム教徒に分かれている。

かつてイギリス領カメルーンの一部であった北西州と南西州の人々は、プロテスタントの割合が最も高い。南部と西部のフランス語圏地域は主にカトリックである。南部の民族グループは、主にキリスト教または伝統的なアフリカのアニミズム信仰、あるいはその二つの習合的な組み合わせを信仰している。人々は魔術を広く信じており、政府はそのような慣行を非合法化している。魔女と疑われる人々はしばしば集団暴力の対象となる。イスラム過激派組織アンサール・アル・イスラムは、カメルーン北部で活動していると報告されている。

北部地域では、地元で支配的なフラニ族はほぼ完全にイスラム教徒であるが、全体の人口はイスラム教徒、キリスト教徒、そして先住民の宗教的信念(フラニ族によって「キルディ」(異教徒)と呼ばれる)の信奉者の間でかなり均等に分かれている。西部地域のバムン族は主にイスラム教徒である。土着の伝統宗教は全国の農村地域で実践されているが、都市部では公に実践されることは稀である。これは、多くの先住民の宗教グループが本質的に地域的なものであるためである。

8.5. 教育

カメルーンの教育制度は、旧宗主国であるイギリスとフランスの制度が混在しており、地域によって教授言語やカリキュラムが異なる。2013年時点で、成人識字率は71.3%と推定されている。15歳から24歳の若者の識字率は、男性で85.4%、女性で76.4%であった。

ほとんどの子供たちは、私立や宗教施設よりも安価な公立学校に通うことができる。教育制度は、小学校6年、中学校(中等教育前期)4-5年、高等学校(中等教育後期)2-3年、大学という構成になっている。義務教育は小学校の6年間である。教授言語は、旧フランス領地域ではフランス語、旧イギリス領地域では英語が主に使用される。

カメルーンはアフリカで最も就学率が高い国の一つである。2013年の小学校就学率は93.5%であった。しかし、女子の就学率は男子よりも低い傾向にある。これは、文化的な態度、家事の負担、早期結婚、妊娠、セクシャルハラスメントなどが原因とされている。また、南部では就学率が高い一方で、教員の配置が南部に偏っており、北部の学校は慢性的な教員不足に悩まされている。

児童労働も就学に影響を与えている。アメリカ合衆国労働省の報告によると、5歳から14歳の子供の56%が働いており、7歳から14歳の子供のほぼ53%が学業と仕事を両立させている。特にカカオ生産における児童労働が問題視されている。

高等教育機関としては、ヤウンデ大学をはじめとする国立大学や私立大学が存在するが、教育の質や研究環境には課題が多い。優秀な人材が国外に流出する頭脳流出も問題となっている。教育における地域格差の是正、女子教育の推進、教育の質の向上、そして職業訓練の充実などが、カメルーンの持続的な発展のための重要な課題である。

8.6. 保健医療

カメルーンの保健医療の質は一般的に低い。2012年時点での出生時平均寿命は56歳と推定され、健康寿命は48歳とされている。合計特殊出生率は依然として高く、女性一人当たり平均4.8人の子供を産み、初産の平均年齢は19.7歳である。

WHOによると、カメルーンでは医師一人当たり5,000人の患者を担当しており、医療専門家が不足している。2014年には、GDP総支出のわずか4.1%しか医療に割り当てられていなかった。医療制度への財政削減のため、専門家はほとんどいない。カメルーンで訓練を受けた医師や看護師は、カメルーンでは給与が低く、仕事量が多いという理由で海外に移住してしまう。看護師は助けが必要であるにもかかわらず失業している。中には、技術を失わないようにボランティアで手伝う者もいる。主要都市以外では、施設はしばしば不衛生で設備も不十分である。

2012年時点で、死因の上位3つはHIV/AIDS、下気道感染症、下痢性疾患であった。風土病としては、デング熱、フィラリア症、リーシュマニア症、マラリア、髄膜炎、住血吸虫症、睡眠病などがある。2016年のHIV/AIDSの有病率は、15歳から49歳の層で3.8%と推定されているが、この病気に対する強い偏見のため、報告される症例数は人為的に低く抑えられている。2016年には、14歳未満の子供46,000人がHIVと共に生きていると推定された。カメルーンでは、HIVと共に生きる人々の58%が自身の状況を把握しており、わずか37%しかARV治療を受けていない。2016年には、成人および子供において29,000人がAIDSにより死亡した。

ブレスト・アイロニング(乳房のアイロンがけ)という、カメルーンで広く行われている伝統的慣習は、少女の健康に影響を与える可能性がある。女性器切除(FGM)は広範ではないものの、一部の集団で実践されており、2013年のユニセフの報告によると、カメルーンの女性の1%がFGMを経験している。また、女性と少女の健康に影響を与えるものとして、2014年の避妊普及率はわずか34.4%と推定されている。伝統的な治療師は、根拠に基づいた医療の代替として依然として人気がある。

これらの課題に対処するためには、医療インフラの整備、医療従事者の育成と定着、予防医療の推進、そして保健教育の普及が不可欠である。特に、地方における医療サービスの格差是正や、HIV/AIDSなどの感染症対策は喫緊の課題である。

8.7. 難民問題

カメルーンは、近隣諸国の不安定な情勢や国内紛争により、長年にわたり多くの難民や国内避難民を抱える国となっている。この問題は、カメルーンの社会経済に大きな負担をかけるとともに、人道的な危機を引き起こしている。

2007年には、カメルーンは約97,400人の難民と庇護申請者をホストしていた。その内訳は、中央アフリカ共和国からが49,300人(多くは戦争により西へ追いやられた)、チャドからが41,600人、ナイジェリアからが2,900人であった。2005年以降、中央アフリカ共和国の盗賊によるカメルーン市民の誘拐事件が増加している。

2014年初頭には、中央アフリカ共和国での暴力を逃れてきた数千人の難民がカメルーンに到着した。同年6月4日、AlertNetは次のように報じた。「12月以降、ほぼ9万人が隣国カメルーンに避難しており、主に女性と子供である週に最大2,000人が依然として国境を越えていると国連は述べた。『女性と子供たちは、時には数週間、数ヶ月も路上で食料をあさりながら過ごした後、衝撃的な状態でカメルーンに到着している』と世界食糧計画(WFP)の事務局長アーサリン・カズンは述べた。」

さらに、カメルーン国内の英語圏地域における紛争(アンバゾニア危機)は、多数の国内避難民(IDPs)を生み出している。2016年以降、45万人以上が家を追われ、2023年6月時点で、OCHAによると、北西州と南西州では170万人以上が人道的支援を必要としており、少なくとも62万8000人が国内避難民となり、8万7000人以上がナイジェリアへ避難している。これらの避難民は、食料、水、避難場所、医療サービスへのアクセスが困難な状況に置かれていることが多い。

難民キャンプの状況は厳しく、過密状態、衛生問題、食料不足などが報告されている。また、難民や国内避難民の受け入れは、ホストコミュニティとの間で資源を巡る緊張を引き起こすこともある。国際社会からの支援は行われているものの、ニーズに対して十分とは言えない状況が続いている。

難民問題の解決には、紛争の根本原因への対処、人道支援の強化、そして難民や国内避難民の保護と自立支援が不可欠である。また、カメルーン政府と国際社会が連携し、持続可能な解決策を模索していく必要がある。

9. 文化

カメルーンの文化は、その地理的な位置と250以上と言われる多様な民族構成を反映し、非常に豊かで多岐にわたる。伝統的な慣習と現代的な影響が混ざり合い、音楽、舞踊、料理、芸術、スポーツなど、様々な側面で独自の文化を育んできた。「アフリカの縮図」と称されるように、この国の文化はアフリカ大陸全体の多様性を凝縮したような魅力を持っている。

9.1. 音楽と舞踊

カメルーンにおいて、音楽と舞踊は儀式、祭り、社交、物語の伝承といった生活のあらゆる場面に不可欠な要素である。伝統舞踊は高度に振り付けされており、男性と女性が別々に踊るか、あるいは一方の性別のみの参加が許されることが多い。踊りの目的は、純粋な娯楽から宗教的な献身まで様々である。

伝統音楽は口承によって伝えられるのが一般的である。典型的な演奏では、独唱者の歌声に合唱団が呼応する形をとる。伴奏は、手拍子や足踏みといった単純なものから、踊り手が身につける鈴、拍子木、太鼓(トーキングドラムを含む)、笛、角笛、ガラガラ、スクレーパー、弦楽器、ホイッスル、木琴など、多種多様な伝統楽器が用いられる。これらの楽器の組み合わせは、民族グループや地域によって異なる。ハープのような楽器を伴奏に、一人で全曲を歌い上げる演奏家もいる。

ポピュラー音楽の分野では、沿岸部の「アンバス・ベイ」、バサ族の「アシコ」、バンガンテ族の「マンガンベウ」、バミレケ族の「ツァマッシ」といったスタイルがある。ナイジェリア音楽は、英語圏カメルーンの演奏家に影響を与えており、プリンス・ニコ・ムバルガのハイライフのヒット曲「スイート・マザー」は、アフリカ音楽史上最高の売り上げを記録した。

最も人気のある音楽スタイルは、マコッサとビクツィである。マコッサはドゥアラで発展し、フォークミュージック、ハイライフ、ソウルミュージック、コンゴ音楽をミックスしたものである。マヌ・ディバンゴ、フランシス・ベベイ、モニ・ビレ、プティ・ペイといった演奏家たちが、1970年代から1980年代にかけてこのスタイルを世界的に広めた。ビクツィは、エウォンド族の戦いの音楽として始まった。アンヌ=マリー・ンジエのようなアーティストが1940年代からポピュラーなダンスミュージックへと発展させ、ママ・オハンジャやレ・テート・ブリュレといった演奏家たちが1960年代、1970年代、1980年代に国際的に広めた。

9.2. 食文化

カメルーンの料理は地域によって多様であるが、国全体で共通して見られるのは、ボリュームのある一品料理を夕食にとる習慣である。典型的な料理は、ココヤム、トウモロコシ、キャッサバ(マニオク)、キビ、プランテンバナナ、ジャガイモ、米、ヤムイモなどをベースとし、これらをしばしば生地のように搗き固めた「フフ」として供される。これに、青菜、落花生、パーム油、その他の材料で作ったソース、スープ、またはシチューが添えられる。

肉や魚は人気があるが比較的高価であり、鶏肉は特別な機会のために取っておかれることが多い。料理はしばしば非常にスパイシーで、調味料には塩、赤唐辛子ソース、マギー(ブイヨンキューブ)などが使われる。代表的な伝統料理には、苦味のある葉野菜とナッツを煮込んだ「ンドレ」や、キャッサバを発酵させて蒸した「フフ」などがある。

食器も一般的に使われるが、伝統的には右手を使って食事をする。朝食は、残りのパンや果物にコーヒーまたは紅茶を添えたものであることが多い。一般的に、朝食は小麦粉を使った様々な食品、例えばパフパフ(ドーナツ)、バナナと小麦粉で作ったアクラ・バナナ、豆のケーキなどから作られる。軽食も人気があり、特に大きな町では露天商から購入することができる。

9.3. ファッション

カメルーンの比較的多様性に富んだ人口は、そのファッションにおいても同様の多様性を示している。気候、宗教的・民族的・文化的信条、そして植民地主義、帝国主義、グローバリゼーションの影響は、現代カメルーンの服装における全ての要因である。注目すべきカメルーンの服装には、カメルーンの女性が着用するサロンの一種であるパニュ(Pagnes)、伝統的な帽子であるチェチア、男性用のハンドバッグであるクワ、そして男性用の伝統衣装であるガンドゥーラ(Gandura)などがある。

ラッパーや腰布は女性と男性の両方で広く使用されているが、その使用法は地域によって異なり、北部ではフラニ族のスタイルの影響がより強く、南部と西部ではイボ族やヨルバ族のスタイルがより多く見られる。イマン・アイシはカメルーンで最も著名なファッションデザイナーの一人であり、国際的な評価を得ている。

9.4. 芸術と工芸

伝統的な芸術と工芸は、商業的、装飾的、宗教的な目的のために国中で実践されている。特に木彫りや彫刻が一般的である。西部高地の高品質な粘土は、陶器やセラミックに使用される。その他の工芸品には、籠編み、ビーズ細工、真鍮や青銅の加工、ひょうたんの彫刻と絵付け、刺繍、革製品などがある。

伝統的な住居のスタイルは、地元の材料を使用し、遊牧民であるムボロロ族(ウォダアベ族)の一時的な木と葉の避難所から、南部の人々の長方形の泥と茅葺きの家まで様々である。セメントやブリキなどの材料を使った住居もますます一般的になっている。

現代美術は、主に独立した文化団体(Doual'art、Africréaなど)やアーティスト主導のイニシアチブ(Art Wash、Atelier Viking、ArtBakeryなど)によって推進されている。

9.5. 文学

カメルーン文学は、ヨーロッパとアフリカの両方のテーマに焦点を当ててきた。植民地時代の作家、例えばルイ=マリー・プーカやサンキー・マイモは、ヨーロッパの宣教師団によって教育を受け、カメルーンを近代世界に導くためにヨーロッパ文化への文化同化を主張した。

第二次世界大戦後、モンゴ・ベティやフェルディナン・オヨノといった作家たちは、植民地主義を分析・批判し、同化を拒否した。独立直後、ジャン=ポール・ンガッサやテレーズ・シタ=ベラといった映画監督も同様のテーマを探求した。1960年代には、モンゴ・ベティ、フェルディナン・レオポルド・オヨノなどの作家たちが、ポストコロニアリズム、アフリカ開発の問題、アフリカのアイデンティティの回復といったテーマを探求した。1970年代半ばには、ジャン=ピエール・ディコンゲ・ピパやダニエル・カムワといった映画監督が、伝統社会とポストコロニアル社会の間の対立を扱った。その後の20年間の文学と映画は、より完全にカメルーン的なテーマに焦点を当てるようになった。

現代文学では、社会批判、政治風刺、都市生活の描写、ジェンダー問題などが主要なテーマとなっている。口承文学の伝統も豊かで、物語、ことわざ、詩などが世代を超えて受け継がれている。

9.6. 映画

カメルーンの映画産業は、独立直後から発展を始め、アフリカ映画の中でも一定の評価を得ている。初期の作品は、植民地主義からの解放やアフリカのアイデンティティといったテーマを扱ったものが多かった。

ジャン=ピエール・ディコンゲ・ピパは、カメルーン映画のパイオニアの一人とされ、彼の作品『ムナ・モト』(1975年)は、アフリカ映画の古典として知られている。ダニエル・カムワもまた、伝統と近代の葛藤を描いた作品で国際的に評価された。

近年では、より多様なテーマやスタイルの作品が登場しており、若手監督の活躍も目立っている。しかし、資金不足や配給網の未整備など、映画産業の発展には依然として多くの課題が存在する。国際映画祭での上映や、共同製作などを通じて、カメルーン映画の国際的な認知度向上に向けた努力が続けられている。

9.7. スポーツ

カメルーンでは、国策としてあらゆる形態のスポーツが強く推奨されている。伝統的なスポーツには、カヌーレースやレスリングなどがある。毎年、数百人のランナーが40 kmのカメルーン山希望のレースに参加する。カメルーンは、冬季オリンピックに出場した数少ない熱帯諸国の一つである。

カメルーンのスポーツは、サッカーが圧倒的な人気を誇っている。アマチュアのサッカークラブが多数存在し、民族的なつながりや企業スポンサーのもとで組織されている。サッカーカメルーン代表は、「不屈のライオンたち(Les Lions Indomptablesレ・リオン・インドンターブルフランス語)」の愛称で知られ、1982年と1990年のFIFAワールドカップでの好成績以来、アフリカで最も成功した代表チームの一つである。カメルーンはアフリカネイションズカップで5回の優勝を果たし、2000年のオリンピックでは金メダルを獲得している。著名な選手としては、ロジェ・ミラ、サミュエル・エトー、パトリック・エムボマなどが世界的に知られている。国内リーグも存在するが、多くの有力選手はヨーロッパなどの海外リーグで活躍している。

カメルーンは、2016年11月から12月にかけて女子アフリカネイションズカップ、2020年アフリカネイションズチャンピオンシップ、そしてアフリカネイションズカップ2021の開催国となった。サッカーカメルーン女子代表は「不屈の雌ライオンたち」として知られ、男子代表同様、国際舞台で成功を収めているが、主要なトロフィーは獲得していない。

近年では、バスケットボールも人気が高まっており、パスカル・シアカム、ジョエル・エンビード、D・J・ストロベリー、リュック・バ・ア・ムーティなど、複数のNBA選手を輩出している。元UFCヘビー級チャンピオンのフランシス・ガヌーもカメルーン出身である。

クリケットもカメルーンに入ってきており、カメルーンクリケット連盟が国際試合に参加するなど、新興スポーツとして注目されている。

9.8. 祝祭日

カメルーンの祝祭日は、国家的祝日と宗教的祝日に大別される。これらの祝祭日には、様々な文化行事や祝賀イベントが催される。

- 国家的祝日**

- ナショナルデー(統一記念日)**: 5月20日。1972年の連邦制廃止とカメルーン連合共和国成立を記念する、最も重要な国家的祝日。

- 青年の日**: 2月11日。若者の重要性を認識し、その育成を促す日。

- 宗教的祝日**

キリスト教とイスラム教の主要な祝祭日が公休日として定められている。

- キリスト教関連**:

- 聖金曜日

- 復活祭

- 昇天祭 (復活祭の39日後)

- 聖母の被昇天: 8月15日

- クリスマス: 12月25日

- イスラム教関連**:

- イド・アル=フィトル(ラマダン明けの祝祭)

- イド・アル=アドハー(犠牲祭)

これらの祝祭日には、パレード、音楽演奏、ダンス、伝統的な儀式などが行われ、国民のアイデンティティと文化的多様性を祝う機会となっている。特にナショナルデーには、全国各地で盛大な祝賀行事が開催される。