1. 概要

フランス共和国、通称フランスは、西ヨーロッパに位置する共和制国家である。首都はパリ。ヨーロッパ大陸西部の地峡部を占める本土(フランス・メトロポリテーヌ)は六角形に似た形状を持ち、西は大西洋、南は地中海、北は北海に面する。東はイタリア、スイス、ドイツ、北東はルクセンブルク、ベルギー、南西はスペイン、アンドラ、南東はモナコと国境を接している。フランスは、世界各地に海外県・海外領土を有しており、これらは広大な排他的経済水域をもたらす一方で、植民地帝国の歴史と、それに伴う脱植民地化や人権、民族自決といった今日的課題を象徴している。独立した旧フランス領諸国とは、言語と文化を共有するフランコフォニー国際機関を形成し、一定の影響力を保持している。

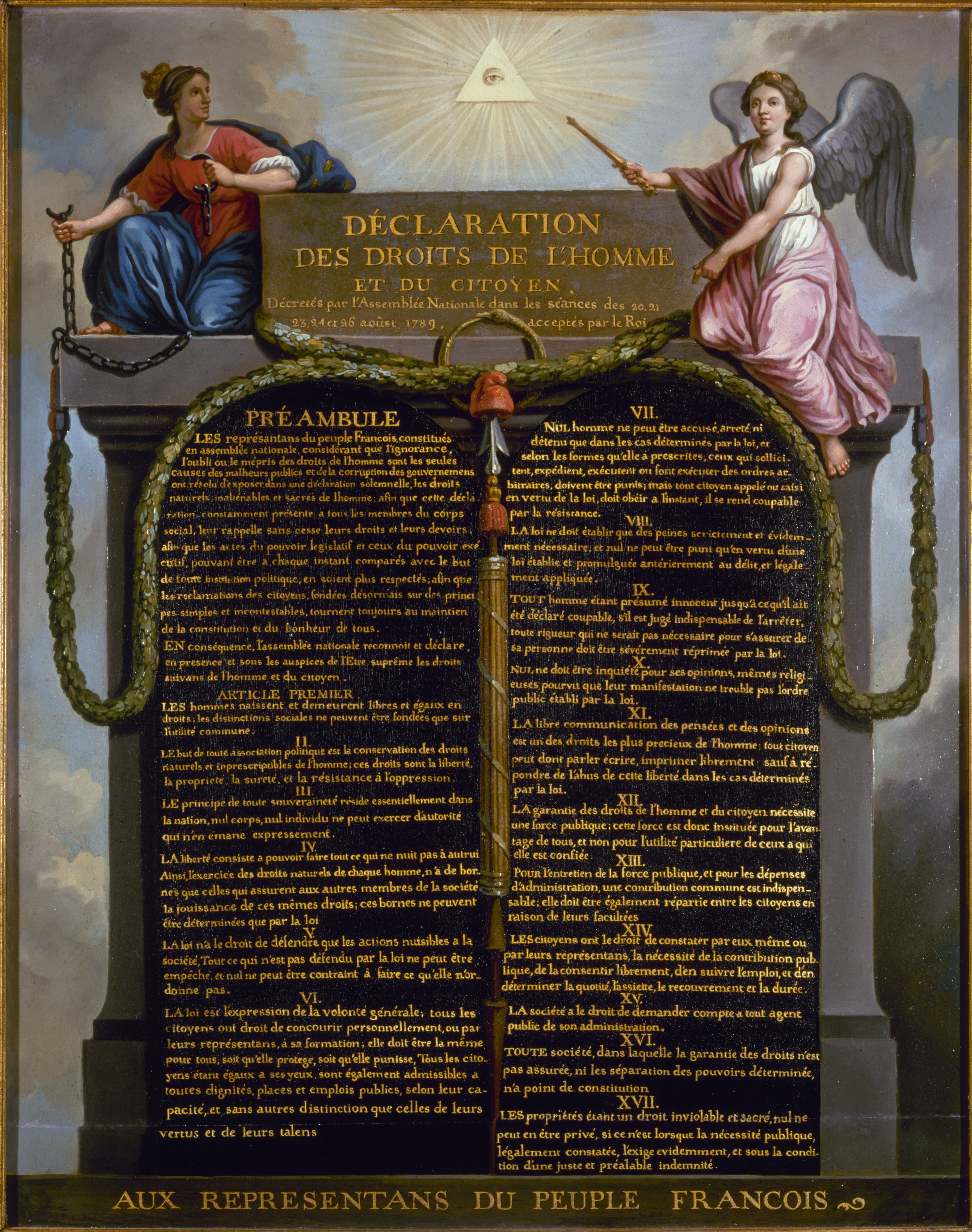

フランスの歴史は、先史時代の洞窟壁画から始まり、古代にはガリア人が居住し、ローマ帝国の支配下で独自のガロ・ローマ文化が育まれた。中世にはフランク王国が成立し、カペー朝、ヴァロワ朝、ブルボン朝と続く諸王朝の下で強力な中央集権国家へと発展。近世には絶対王政が確立され、ルイ14世の治世にはヨーロッパ文化の中心となった。しかし、アンシャン・レジームの矛盾は1789年のフランス革命を引き起こし、人権宣言を通じて自由、平等、友愛といった近代民主主義の基本理念を世界に広めた。ナポレオン時代には、その軍事的・政治的影響力をヨーロッパ全土に及ぼしたが、失脚後は王政復古や諸革命を経て、19世紀後半に第三共和政が成立し、国民の権利拡大が進められた。

20世紀には二度の世界大戦の主要な戦場となり、多大な犠牲を払いながらも戦勝国となった。第二次世界大戦後は第四共和政を経て、シャルル・ド・ゴール指導下の第五共和政が成立。戦後はアルジェリア戦争を含む植民地の独立が進む一方で、ヨーロッパ統合においては主導的な役割を果たし、人権と民主主義を重視する国家としての立場を強化した。現代のフランスは、移民の受け入れによる多文化社会化と、それに伴う社会的少数者の権利向上、政教分離原則の維持といった国内課題に取り組みつつ、国際連合安全保障理事会常任理事国、G7、NATO、EUの主要メンバー国として、国際政治・経済・文化において重要な地位を占めている。核兵器保有国でもある。

経済的には先進国であり、GDPは世界有数。航空宇宙産業、自動車産業、高級ブランド品、農業などが主要産業である。観光大国としても知られ、エッフェル塔、ルーヴル美術館、ヴェルサイユ宮殿など多くの文化遺産や景勝地が世界中から観光客を惹きつけている。文化面では、美術、文学、哲学、音楽、映画、ファッション、食文化など、多岐にわたる分野で世界に大きな影響を与え続けており、数多くの芸術家や思想家を輩出してきた。フランスは、民主主義の理念、人権擁護、社会正義の実現を国家の重要課題として掲げ、国際社会においてもこれらの価値観の普及に努めている。

2. 国名と語源

正式名称はフランス語でRépublique françaiseレピュブリク・フランセーズフランス語、通称はFranceフランスフランス語である。日本語の表記は「フランス共和国」、通称「フランス」であり、漢字では「仏蘭西」(旧字体:佛蘭西)や「法蘭西」(中国語表記由来)などと表記され、「仏」(佛)と略されることもある。

国名「フランス」の語源は、ゲルマン系の一部族であるフランク人に由来し、彼らが建国したフランク王国に遡る。Franceフランス語という名称は、ラテン語の「フランキア」(Franciaラテン語、「フランク人の土地」または「フランクランド」の意)から来ている。フランク人の名称の由来については諸説あるが、一つには古ゲルマン語のfrankōnフランコンゲルマン語派(投げ槍、槍)に関連し、フランク人が用いた投げ斧「フランシスカ」(franciscaラテン語)に由来するという説がある。また、別の説では、古ゲルマン語で「フランク」が「自由な」を意味し、これはローマ帝国によるガリア征服後、フランク人のみが税金を免除されていたこと、あるいは奴隷や隷属民に対して自由民としての地位を持っていたことに由来するとされる。

中世において、「フランス」という言葉は当初、パリを中心とする王領(イル=ド=フランス)を指していたが、カペー朝の王権が拡大するにつれて、次第に王国全体を指す呼称となっていった。11世紀の『ローランの歌』では、Franceフランス語はフランク王国を意味していた。フランス王は中世にはREX FRANCORUMレクス・フランコルムラテン語(フランク人の王)と署名していたが、フィリップ2世(尊厳王)の時代(1180年 - 1223年)頃からREX FRANCIAEレクス・フランキアエラテン語(フランス国王)という称号も用いられるようになった。

ドイツ語では現在もフランスをFrankreichフランクライヒドイツ語(フランク人の王国)と呼んでいるが、これは歴史的なフランク王国(Frankenreichフランケンライヒドイツ語)と区別される。一方、ギリシャ語では現在でも古代ローマ時代の地名であるΓαλλίαガリア現代ギリシア語を用いている。

3. 歴史

フランスの歴史は、その領土における人類の居住から現代に至るまで、数多くの重要な出来事、社会変動、文化的発展を経て形成されてきた。先史時代から古代ガリア、フランク王国、中世の封建国家、近世の絶対王政、そしてフランス革命を経て近代国家へと変貌を遂げ、二度の世界大戦と植民地帝国の解体を経験しながら、現代のフランス第五共和政へと至っている。この過程では、民主主義の進展、人権意識の高まり、そしてマイノリティの権利をめぐる闘争が、国家の性格を形作る上で重要な役割を果たしてきた。

3.1. 先史時代と古代

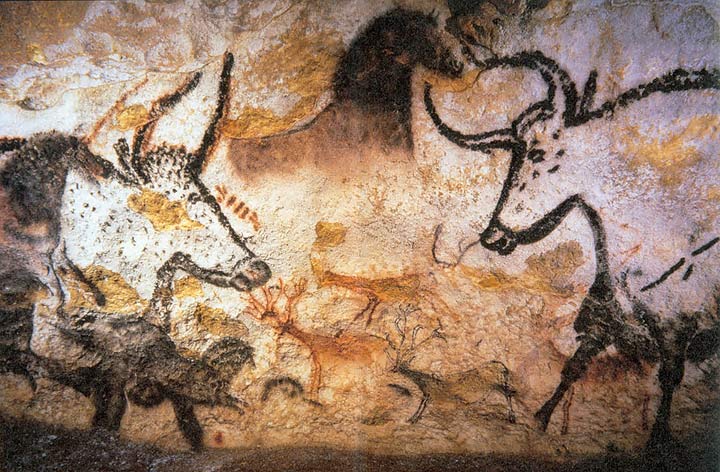

現在のフランスにあたる地域における最古の人類の痕跡は、約180万年前に遡る。旧石器時代にはネアンデルタール人が居住していたが、約3万5千年前にホモ・サピエンスに取って代わられた。この時代には、ドルドーニュ地方やピレネー山脈の洞窟壁画(ラスコー洞窟など、紀元前18,000年頃)が描かれた。紀元前1万年頃の最終氷期末期には気候が温暖化し、紀元前7000年頃からは新石器時代に入り、定住化と農耕・牧畜が始まった。

紀元前4千年紀から3千年紀にかけて人口増加と農業技術の発展が進み、その後、金、銅、青銅器、そして鉄器を用いる金属器時代へと移行した。フランスには新石器時代の巨石記念物(ブルターニュ地方のカルナック列石など、紀元前3300年頃)が数多く残存している。

紀元前600年頃、イオニア地方(小アジア)のギリシャ人都市フォカイアからの植民者が、地中海沿岸にマッサリア(現マルセイユ)を建設した。同時期に、ケルト系のガリア人がフランス東部および北部に進出し、紀元前5世紀から3世紀にかけてフランス全土に広まった。ガリアは統一国家ではなく、多くの部族に分かれていた。紀元前390年頃、ガリアの一部族セノネス族の族長ブレンヌスはイタリアに侵攻し、アッリアの戦いでローマ軍を破り、ローマ市を略奪した。この出来事はローマ人に深い衝撃を与え、ガリア人との長年にわたる敵対関係の始まりとなった。

紀元前125年頃、ローマ共和国はガリア南部を征服し、属州ガリア・ナルボネンシス(「我らが属州」の意、後のプロヴァンス地方)を設置した。紀元前58年から紀元前51年にかけて、ユリウス・カエサルはガリア全土を征服(ガリア戦争)し、ガリアの族長ウェルキンゲトリクス率いる反乱を鎮圧した。アウグストゥスの治世下でガリアは複数の属州に分割され、多くの都市が建設された。その中でもルグドゥヌム(現リヨン)はガリア全体の首都とされた。このガロ・ローマ時代には、ローマ文化とケルト文化が融合し、独自の文化が形成された。

3世紀後半(250年~290年頃)、ローマ帝国がゲルマン人の侵入(「3世紀の危機」)に苦しむと、ガリアもその影響を受け、国境防衛線が脅かされた。しかし、4世紀前半には一時的に安定と繁栄を取り戻した。312年、コンスタンティヌス1世がキリスト教に改宗すると、それまで迫害されていたキリスト教徒が増加し、ガリアでもキリスト教が広まった。しかし、5世紀に入ると、ゲルマン民族の大移動が再開し、西ゴート族が南西部に、ブルグント族がライン川流域に、そしてフランク族が北部に定住し、西ローマ帝国は崩壊へと向かった。

3.2. 中世初期 (5世紀~10世紀)

古代末期、ガリアはゲルマン人の諸王国と、残存するガロ・ローマ領域(シアグリウスの王国など)に分裂した。同時期に、アングロ・サクソン人のブリタニア侵攻から逃れたケルト系ブリトン人がアルモリカ半島西部に移住し、この地はブルターニュと改名され、ケルト文化が再興した。

フランク人諸部族の統一を最初に成し遂げたのは、サリ・フランク族の王クローヴィス1世である。彼は481年に即位し、486年にはソワソンの戦いでシアグリウスを破り、ガリア北部を支配下に置いた。伝承によれば、クローヴィス1世はアラマンニ人との戦いに際し、勝利すればキリスト教に改宗すると誓い、勝利後の496年(または498年、508年)にランス司教レミギウスから洗礼を受けたとされる。彼は西ゴート族からガリア南西部を奪還し、メロヴィング朝を開いた。クローヴィス1世は西ローマ帝国滅亡後にカトリック(ニカイア派)キリスト教に改宗した最初のゲルマン人支配者であり、これによりフランク王国はローマ教皇庁から「教会の長女」と称され、フランス国王は「最もキリスト教的なる王」と呼ばれるようになった。

フランク人はガロ・ローマ文化とキリスト教を受け入れ、ガリアは「フランキア」(フランク人の土地)と呼ばれるようになった。ゲルマン系のフランク人はロマンス語(俗ラテン語)を採用した。クローヴィス1世はパリを首都としメロヴィング朝を確立したが、彼の死後、王国はフランク人の相続慣習に従って息子たちの間で分割され、パリ、オルレアン、ソワソン、ランスを首都とする4つの分王国が成立した。メロヴィング朝末期の王たちは次第に権力を失い(「無為王」)、宮宰(行政の長)が実権を握るようになった。

宮宰の一人であるカール・マルテルは、732年のトゥール・ポワティエ間の戦いでイスラム勢力(ウマイヤ朝)のガリア侵攻を破り、その名声を高めた。その息子ピピン3世(小ピピン)は、弱体化したメロヴィング朝の王を廃して751年にフランク王位に就き、カロリング朝を開いた。ピピン3世の子であるシャルルマーニュ(カール大帝)は、フランク王国を再統一し、西ヨーロッパおよび中央ヨーロッパにまたがる広大な帝国(カロリング帝国)を築き上げた。

シャルルマーニュは800年にローマ教皇レオ3世によって「ローマ皇帝」として戴冠され、これにより古代ローマ帝国の理念と文化の復興(カロリング・ルネサンス)を目指した。シャルルマーニュの子ルイ1世(敬虔王)の治世下では帝国は統一を維持したが、彼の死後、843年のヴェルダン条約によって帝国は3人の息子たちの間で分割され、東フランク王国、中フランク王国、西フランク王国が成立した。西フランク王国は現在のフランスの領域とほぼ重なり、その直接の前身となった。

9世紀から10世紀にかけて、ヴァイキング(ノルマン人)の侵入に脅かされた西フランク王国は、次第に地方分権化が進んだ。貴族の称号や領地は世襲化され、王権は世俗的な実効性よりも宗教的な権威に依存するようになり、有力諸侯の挑戦を受けるようになった。こうしてフランスにおける封建制度が確立された。一部の王の封臣は非常に強力となり、王自身を脅かす存在となった。例えば、1066年のヘイスティングズの戦いの後、ノルマンディー公ギヨーム(ウィリアム征服王)はイングランド王となり、フランス王の封臣でありながら対等な王として、フランス王との間に緊張関係を生じさせた。

3.3. 中世中後期 (10世紀~15世紀)

カロリング朝は987年までフランスを統治したが、この年、パリ伯ユーグ・カペーがフランク人の王として戴冠し、カペー朝が始まった。彼の血統(カペー家、ヴァロワ家、ブルボン家)は、戦争と婚姻を通じて徐々に国土を統一していった。1190年以降、カペー朝の支配者たちは「フランク人の王」ではなく「フランス国王」と呼ばれるようになった。歴代の王は王領(ドメーヌ・ロワイヤル)を拡大し、15世紀までには現在のフランス本土の半分以上を直接支配下に置いた。王権はより強固なものとなり、聖職者、貴族、平民からなる階層社会(三身分)を中心とした統治体制が確立された。

フランスの貴族は、聖地エルサレムへのキリスト教徒の巡礼路を回復するための十字軍運動で際立った役割を果たした。フランスの騎士たちは200年間にわたる十字軍の主力であり、アラブ人は十字軍兵士を「フランジ」と呼んだほどであった。フランス人十字軍兵士はフランス語をレヴァント地方に持ち込み、古フランス語は十字軍国家における「リングワ・フランカ」(フランク人の言葉)の基礎となった。一方、1209年に開始されたアルビジョア十字軍は、フランス南西部(現在のオクシタニー地域圏)における異端カタリ派を根絶することを目的とした。この十字軍の結果、カタリ派は壊滅し、独立性の高かった南フランス諸侯の勢力も削がれた。この十字軍は、フランス北部による南部の征服という側面も持ち、カタリ派の弾圧は異端審問の強化と共に、マイノリティに対する不寛容さを示す初期の例となった。

11世紀以降、アンジュー伯を起源とするプランタジネット家は、メーヌ、トゥーレーヌといった周辺地域を支配下に収め、イングランドからピレネー山脈に至る広大な「アンジュー帝国」を築き上げ、フランス王国の半分を覆った。フランス王国とアンジュー帝国との間の緊張は100年間続き、フランス王フィリップ2世(尊厳王)が1202年から1214年にかけてアンジュー帝国のフランス大陸領の大部分を征服し、イングランドとアキテーヌのみをプランタジネット家に残す形で終結した。

1328年、フランス王シャルル4世が男子相続人を残さずに死去した。サリカ法に基づき、王位はヴァロワ家のフィリップ6世に継承されたが、シャルル4世の甥にあたるイングランド王エドワード3世も王位継承権を主張した。フィリップ6世の治世下でフランスの王権は中世における頂点に達したが、1337年、エドワード3世がフランス王位を要求し、両国は断続的に百年戦争(1337年~1453年)に突入した。国境は度々変動したが、イングランド王によるフランス国内の領土支配は数十年間続いた。しかし、ジャンヌ・ダルクのようなカリスマ的指導者の出現により、フランス軍は反撃に転じ、イングランドの大陸領土の大部分を奪還した。この間、フランスは黒死病の流行にも見舞われ、当時の人口1700万人の約半数が死亡したとされる。

3.4. 近世 (15世紀~1789年)

フランス・ルネサンス期には文化が発展し、フランス語の標準化が進んだ(ヴィレール=コトレの勅令)。フランス語はフランスの公用語となり、ヨーロッパ貴族社会の共通語となった。この時代、フランスはハプスブルク家との間でイタリア戦争を繰り返し、これは18世紀半ばまでフランスの外交政策の基調となった。フランスの探検家たちはアメリカ大陸に土地を領有宣言し、フランス植民地帝国の拡大の道を開いた。

国内ではプロテスタント(カルヴァン派、ユグノー)の台頭により、カトリックとの間で宗教戦争(ユグノー戦争)が勃発した。この内戦により、多くのユグノーがブリテン諸島やスイスなどのプロテスタント地域へ亡命を余儀なくされた。戦争は、アンリ4世が発したナントの勅令によって終結し、ユグノーに一定の信教の自由が認められた。しかし、この勅令は完全な信教の自由を保障するものではなく、ユグノーは多くの制約下に置かれた。ハプスブルク家スペインの軍隊は、1589年から1594年にかけてカトリック側を支援し、1597年にはフランスに侵攻した。スペインとフランスは1635年から1659年にかけて全面戦争状態となり、このフランコ・スペイン戦争でフランスは約30万人の犠牲者を出した。

ルイ13世の治世下、宰相リシュリュー枢機卿は国家の中央集権化を推進し、王権を強化した。彼は反抗的な貴族の城砦を破壊し、私兵の保有を非難した。1620年代末までに、リシュリューは「王権による武力の独占」を確立した。フランスは三十年戦争に参戦し、ハプスブルク家に対抗してプロテスタント側を支援した。16世紀から19世紀にかけて、フランスは大西洋奴隷貿易の約10%を担った。これはフランス植民地帝国の経済を支える一方で、非人道的な行為として後世からの批判を免れない。

ルイ14世の幼少期には、フロンドの乱として知られる貴族や高等法院による反乱が起こった。これは王権の絶対化に対する反動であった。フランスの君主制は17世紀、ルイ14世の治世下で頂点に達し、その影響力をさらに増大させた。「太陽王」ルイ14世は貴族をヴェルサイユ宮殿の廷臣とすることで、軍事指揮権を確固たるものとした。彼はフランスをヨーロッパの指導的大国へと押し上げた。フランスはヨーロッパで最も人口の多い国となり、ヨーロッパの政治、経済、文化に絶大な影響力を持った。フランス語は20世紀まで外交、科学、文学における主要言語となった。フランスはアメリカ大陸、アフリカ、アジアに広大な植民地を獲得した。1685年、ルイ14世はナントの勅令を廃止するフォンテーヌブローの勅令を発し、数千人のユグノーを亡命に追い込み、プロテスタントへの迫害を強化した。また植民地における奴隷制の法的枠組みとなる「黒人法典」(Code Noir)を公布し、ユダヤ人をフランス植民地から追放するなど、宗教的・人種的マイノリティに対する抑圧も強まった。

ルイ15世(在位1715年~1774年)の度重なる戦争により、フランスは七年戦争(1756年~1763年)での敗北後、ヌーベルフランスとインドにおける領土の大部分を失った。しかし、ヨーロッパ本土の領土は、ロレーヌやコルシカの併合により拡大を続けた。ルイ15世の弱腰な統治や宮廷の退廃は君主制の権威を失墜させ、フランス革命への道を開いた一因となった。

ルイ16世(在位1774年~1793年)は、アメリカ独立戦争において資金、艦隊、軍隊を提供してアメリカのイギリスからの独立を支援した。フランスは報復を果たしたが、国家財政は破綻寸前となり、これが革命の一因となった。啓蒙思想のいくつかはフランスの知識人サークルで生まれ、アントワーヌ・ラヴォアジエによる酸素の命名(1778年)やモンゴルフィエ兄弟による初の有人熱気球飛行(1783年)など、科学的発見もフランスの科学者によって成し遂げられた。フランスの探検家たちは、海上遠征を通じて科学的探検航海に参加した。理性を正当性の主要な源泉として提唱する啓蒙哲学は、君主制の権力と支持を蝕み、革命の要因となった。

3.5. フランス革命 (1789年~1799年)

フランス革命は、1789年の三部会召集に始まり、1799年のブリュメール18日のクーデターとフランス統領政府の成立に終わる、政治的・社会的な大変革期であった。革命の理念の多くは自由民主主義の基本原則となり、その価値観と制度は現代の政治言説の中心であり続けている。この革命は、人権、国民主権、権力分立といった近代民主主義の基礎を築き、世界史に大きな影響を与えた。

革命の原因は、社会的、政治的、経済的要因が複合したものであり、アンシャン・レジーム(旧体制)はこれらを管理することができなかった。財政危機と社会不安により、1789年5月に三部会が召集され、6月には国民議会へと転換した。7月14日のバスティーユ襲撃は、議会による一連の急進的な措置、すなわち封建制の廃止、カトリック教会に対する国家管理、そして人権宣言の採択へと繋がった。

その後の3年間は、経済不況によって悪化した政治的支配権を巡る闘争に支配された。1792年4月に勃発したフランス革命戦争における軍事的敗北は、1792年8月10日の蜂起(8月10日事件)を引き起こした。9月には王政が廃止され(王政廃止宣言)、フランス第一共和政が樹立され、ルイ16世は1793年1月に処刑された。

1793年6月の新たな蜂起(5月31日-6月2日の蜂起)の後、憲法は停止され、権力は国民公会から公安委員会へと移った。約1万6千人が処刑された恐怖政治は、1794年7月のテルミドールの反動によって終焉した。内外の脅威と反対勢力によって弱体化した共和国は、1795年に総裁政府に取って代わられた。その4年後の1799年、ナポレオン・ボナパルト率いるクーデター(ブリュメール18日のクーデター)により統領政府が権力を掌握した。

3.6. ナポレオン時代と19世紀 (1799年~1914年)

ナポレオン・ボナパルトは1799年に第一統領となり、後にフランス第一帝政(1804年~1814年、1815年)の皇帝となった。ヨーロッパ諸国はナポレオンの帝国に対して度々対仏大同盟を結び、ナポレオン戦争が勃発した。ナポレオン軍は、イエナ・アウエルシュタットの戦いやアウステルリッツの戦いのような迅速な勝利により、ヨーロッパ大陸の大部分を征服した。ボナパルト家の一族は、新たに設立された王国の一部の君主に任命された。

これらの勝利は、メートル法、ナポレオン法典、人権宣言といったフランス革命の理念と改革を世界中に広めることになった。しかし、ナポレオンの支配は多くの地域で圧政と見なされ、ナショナリズムの高揚を招いた。1812年、ナポレオンはロシアに侵攻し(1812年ロシア戦役)、モスクワに到達した。しかしその後、補給問題、疫病、ロシア軍の攻撃、そして最終的には冬の厳しさにより、彼の大陸軍は崩壊した。この壊滅的な遠征と、その後のヨーロッパ諸君主国によるフランス支配に対する蜂起(第六次対仏大同盟)の後、ナポレオンは敗北した。ナポレオン戦争中、約100万人のフランス人が死亡したとされる。エルバ島からの短い帰還(百日天下)の後、ナポレオンは1815年のワーテルローの戦いで最終的に敗北し、ブルボン復古王政が新たな憲法上の制約のもとに樹立された。

信用を失ったブルボン朝は1830年の7月革命によって打倒され、立憲君主制である7月王政が成立した。この時期、フランス軍はアルジェリア征服を開始した。社会不安は1848年の2月革命を引き起こし、7月王政は終焉した。1848年には奴隷制が廃止され、男子普通選挙が再導入された。1852年、フランス共和国大統領ルイ=ナポレオン・ボナパルト(ナポレオン1世の甥)は、ナポレオン3世として第二帝政の皇帝を宣言した。彼はフランスの海外介入を増やし、特にクリミア戦争、メキシコ出兵、第二次イタリア独立戦争に関与した。ナポレオン3世は1870年の普仏戦争での敗北後に失脚し、その政権はフランス第三共和政に取って代わられた。1875年までにフランスのアルジェリア征服は完了し、飢饉、疫病、暴力により約82万5千人のアルジェリア人が死亡した。この植民地支配は、現地の住民の人権を著しく侵害するものであった。

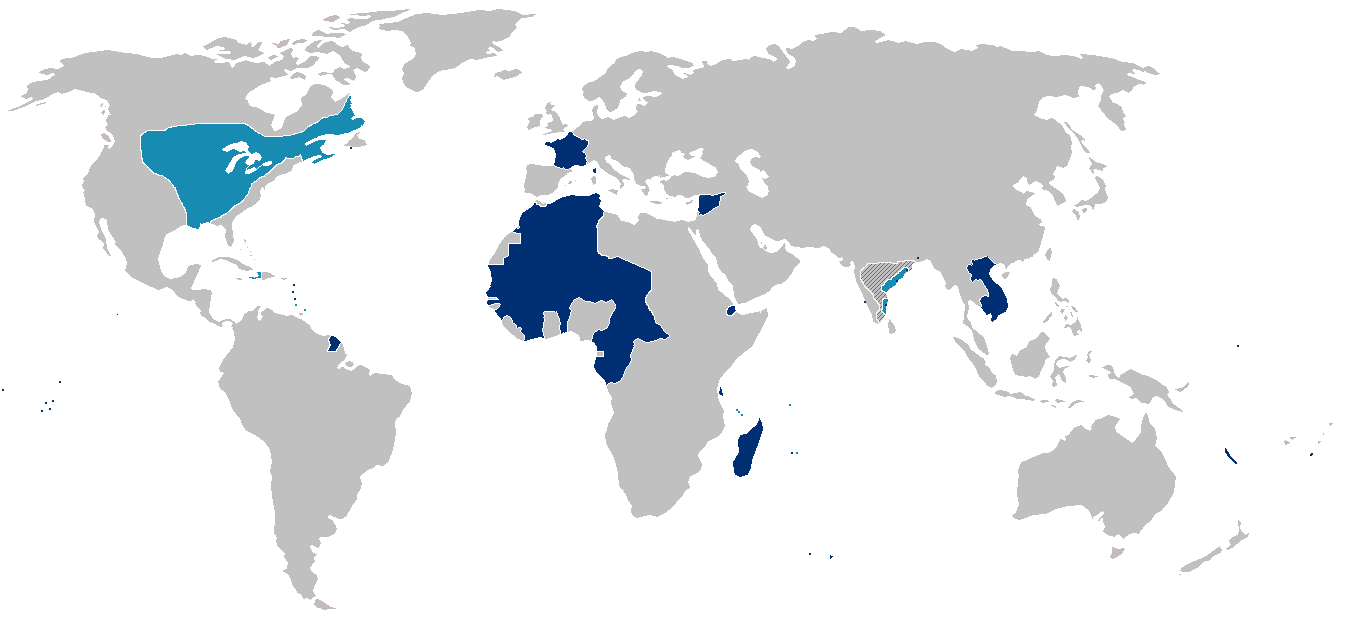

フランスは17世紀初頭から植民地を所有していたが、19世紀から20世紀にかけてその植民地帝国は大幅に拡大し、イギリス帝国に次ぐ世界第二位の規模となった。フランス本土を含めると、その総面積は1920年代から1930年代には約1300 km2に達し、世界の陸地の9%を占めた。「ベル・エポック」として知られる世紀の変わり目は、楽観主義、地域的平和、経済的繁栄、そして技術的、科学的、文化的革新によって特徴づけられた。1905年には、国家の世俗主義(ライシテ)が1905年のフランスにおける政教分離法によって公式に確立された。

3.7. 20世紀前半 (1914年~1945年)

フランスは1914年8月に第一次世界大戦が始まるとドイツの侵攻を受け、イギリスによって防衛された。北部の豊かな工業地帯が占領された。フランスと連合国は、中央同盟国に対して莫大な人的・経済的犠牲を払って勝利を収めた。この戦争で140万人のフランス兵士が死亡し、これは人口の4%にあたる。戦間期は、国際的な緊張の高まりと、人民戦線政府によって導入された社会改革(年次有給休暇、8時間労働制、女性の政府参加など)によって特徴づけられた。これらの改革は、労働者の権利向上と社会正義の実現に向けた重要な一歩であった。

1940年、フランスはナチス・ドイツによって侵攻され(ナチス・ドイツのフランス侵攻)、急速に敗北した。フランスは、北部のドイツ占領地域、南東部のイタリア占領地域、そして南フランスとフランス植民地帝国からなる非占領地域に分割された。ドイツと協力する権威主義政権であるヴィシー政権が非占領地域を統治した。シャルル・ド・ゴール率いる亡命政府である自由フランスはロンドンに設立された。

1942年から1944年にかけて、約16万人のフランス市民(そのうち約7万5千人のユダヤ人を含む)が絶滅収容所や強制収容所に追放された。このホロコーストは、フランス史における暗黒の一頁であり、人権侵害の極致であった。1944年6月6日、連合国軍はノルマンディーに上陸作戦(オーバーロード作戦)を実行し、8月にはプロヴァンスに侵攻した(ドラグーン作戦)。連合国軍とフランス・レジスタンスは勝利を収め、フランス共和国臨時政府(GPRF)の樹立とともにフランスの主権は回復された。ド・ゴールによって設立されたこの臨時政府は、ドイツに対する戦争を継続し、協力者を公職から追放した(エピュラシオン)。また、女性参政権拡大や社会保障制度の創設など、民主主義と人権を重視する重要な改革も行った。

3.8. 現代 (1945年~現在)

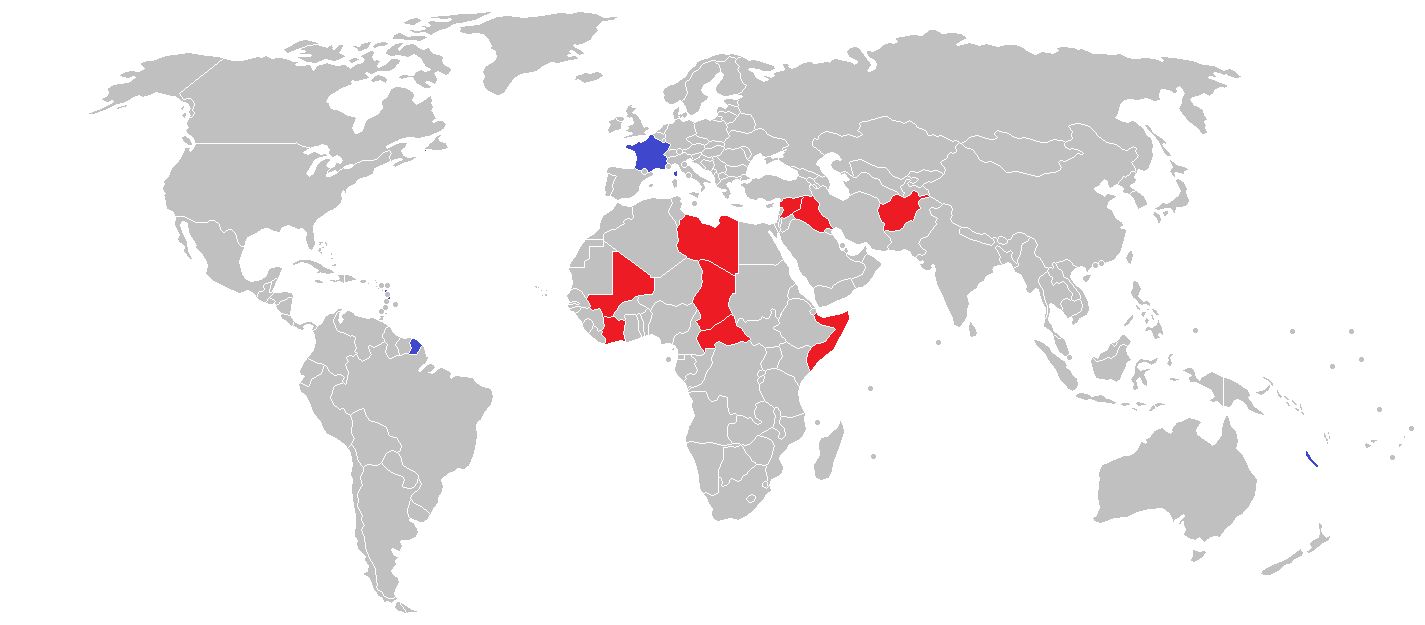

新たな憲法によりフランス第四共和政(1946年~1958年)が成立し、著しい経済成長(「栄光の30年間」)を遂げた。フランスはNATOの原加盟国であり、フランス領インドシナの支配権回復を試みたが、1954年にベトミンに敗れた(第一次インドシナ戦争)。その後、フランスは当時フランスの一部であり、100万人以上のヨーロッパ系植民者(ピエ・ノワール)が居住していたアルジェリアで、別の反植民地主義紛争(アルジェリア戦争)に直面した。フランスは支配を維持するために、組織的な拷問や弾圧、超法規的殺人を用いた。この紛争は、植民地主義の非人道性と、民族自決権を求める現地の抵抗運動の正当性を浮き彫りにした。紛争はクーデターと内戦寸前にまで至った。

1958年5月の危機(アルジェ動乱)の中で、弱体な第四共和政は、大統領権限が強化されたフランス第五共和政へと移行した。戦争は1962年のエヴィアン協定によって終結し、アルジェリアの独立(1962年アルジェリア独立住民投票)へと繋がったが、その代償は大きく、50万人から100万人が死亡し、200万人以上のアルジェリア国内避難民が発生した。約100万人のピエ・ノワールとアルキ(フランス側アルジェリア人補助兵)がアルジェリアからフランスへ逃れた。植民地帝国の名残は、フランスの海外県・海外領土として残っている。

冷戦下、ド・ゴールは西側諸国および東側諸国に対して「国家の独立」政策を追求した。彼はNATOの軍事統合司令部から脱退し(同盟には留まった)、核開発計画(核抑止力、Force de dissuasionフランス語)を開始し、フランスを世界で4番目の核保有国とした。彼は独仏関係を修復し(エリゼ条約)、アメリカとソ連の影響圏の間でヨーロッパの対抗勢力を創り出そうとした。しかし、彼は超国家的なヨーロッパの発展には反対し、主権国家によるヨーロッパを支持した。1968年5月の反乱(五月危機)は社会に甚大な影響を与えた。それは、保守的な道徳的理想(宗教、愛国心、権威への敬意)から、より自由主義的な道徳的理想(世俗主義、個人主義、性の革命)へと移行する転換点であった。反乱は政治的には失敗に終わったが(ド・ゴール派の政党は以前より強力になった)、フランス国民とド・ゴールとの間の亀裂を示し、ド・ゴールは辞任した。

ド・ゴール後の時代、フランスは世界で最も発展した経済大国の一つであり続けたが、高い失業率と増大する公的債務をもたらす危機に直面した。20世紀後半から21世紀初頭にかけて、フランスは超国家的な欧州連合(EU)の発展の最前線に立ち、特に1992年のマーストリヒト条約調印、1999年のユーロ圏設立、2007年のリスボン条約調印などを行った。フランスはNATOに完全に再統合され、それ以降、NATO主導の戦争のほとんどに参加している。19世紀以降、フランスは多くの移民を受け入れてきた。彼らは主にヨーロッパのカトリック諸国出身の男性外国人労働者であり、職がない場合は一般的に帰国した。1970年代、フランスは経済危機に直面し、新たな移民(主に北西アフリカのマグレブ出身者)が家族とともにフランスに永住し、市民権を取得することを許可した。その結果、数十万人のイスラム教徒が公営住宅に住み、高い失業率に苦しむことになった。政府は移民の同化政策をとり、彼らはフランスの価値観と規範に従うことが期待されたが、これは多文化主義の観点から多くの議論を呼んだ。

1995年の公共交通機関爆破事件以来、フランスはイスラム主義組織の標的となっており、特に2015年のシャルリー・エブド襲撃事件は、フランス史上最大の国民的デモ(440万人参加)を引き起こした。2015年11月のパリ同時多発テロ事件では130人が死亡し、第二次世界大戦以来フランス国内で最も多くの死者を出したテロ事件であり、2004年のマドリード列車爆破テロ事件以来EUで最も多くの死者を出したテロ事件となった。ISIL(イラク・レバントのイスラム国)を封じ込めるためのフランスの軍事作戦「シャマル作戦」は、2014年から2015年にかけて1000人以上のISIL兵士を殺害した。これらのテロ事件は、表現の自由や信教の自由といった基本的人権と、国家安全保障との間の緊張関係を改めて問い直す契機となった。

現代フランスにおける民主主義の発展、人権問題への取り組み、そして社会的少数派(移民、性的少数者など)の権利向上は、重要な政治的・社会的課題であり続けている。

4. 地理

フランスは西ヨーロッパに位置し、多様な地形と気候を持つ。本土は六角形に似た形状をしており、北海、イギリス海峡、大西洋、地中海に面している。また、世界各地に海外県・海外領土を有し、広大な排他的経済水域を持つ。

4.1. 位置と国境

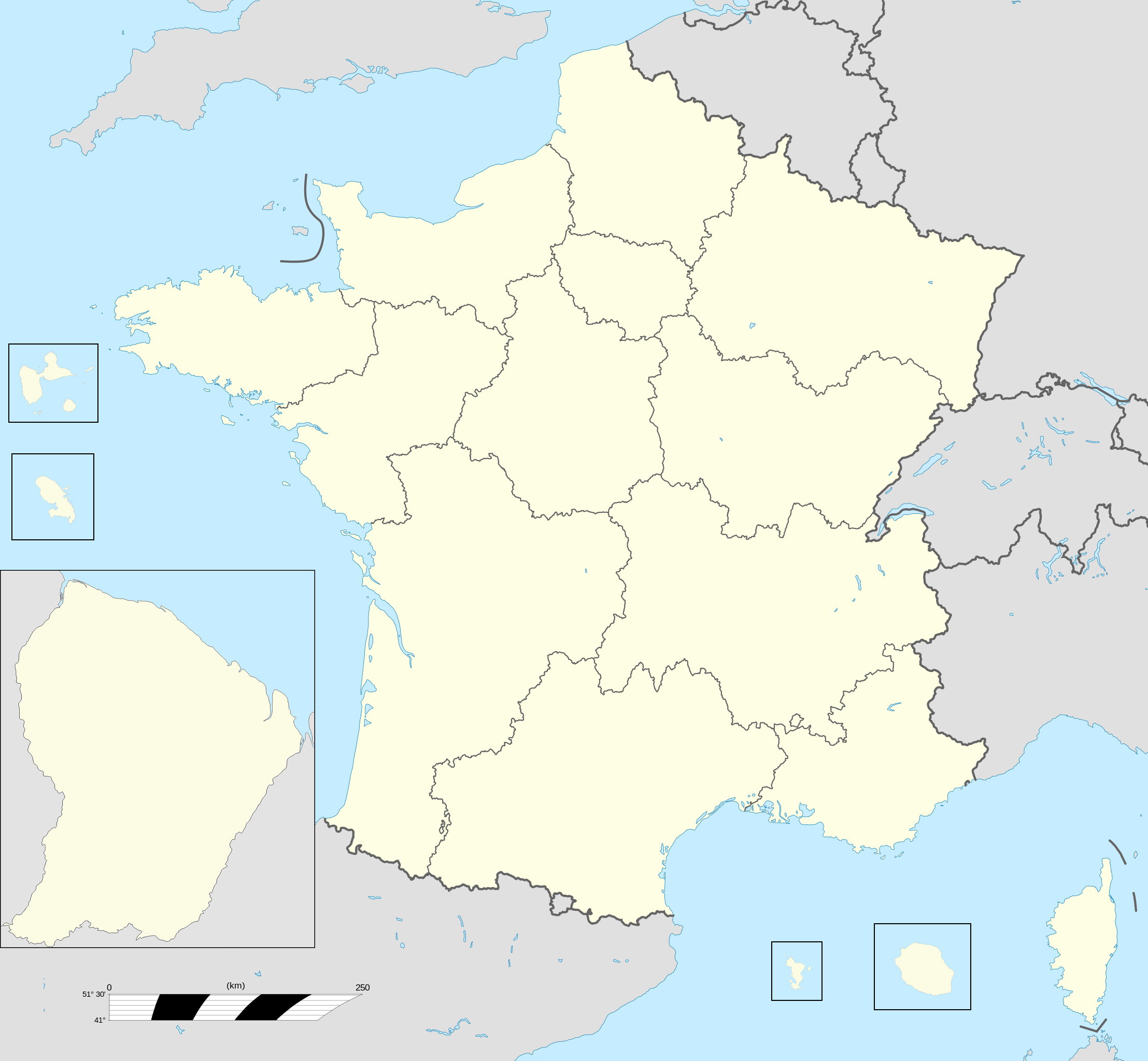

フランスの領土と人口の大部分は西ヨーロッパに位置し、「フランス・メトロポリテーヌ」(フランス本土)と呼ばれる。北は北海、北西はイギリス海峡、西は大西洋、南東は地中海に面している。陸上国境は、北東にベルギーとルクセンブルク、東にドイツとスイス、南東にイタリアとモナコ、南および南西にアンドラとスペインと接している。北東部を除き、フランスの陸上国境の大部分は、ピレネー山脈(南および南西部)、アルプス山脈およびジュラ山脈(南東部)、ライン川(東部)といった自然の境界線や地理的特徴によっておおむね画定されている。フランス本土には、コルシカ島(地中海最大の島)を含むいくつかの沿岸島嶼が含まれる。フランス本土は、主に北緯41度から51度、西経6度から東経10度の間に位置し、ヨーロッパの西端にあり、したがって北半球の温帯に属する。その大陸部分は南北および東西に約1000 kmに及ぶ。

フランス本土の面積は55.15 万 km2であり、欧州連合加盟国の中で最大である。海外県・海外領土(アデリーランドを除く)を含むフランスの総面積は64.38 万 km2であり、地球の総陸地面積の0.45%を占める。フランスは、北および西の沿岸平野から、南東のアルプス山脈、南中央のサントラル高地、南西のピレネー山脈といった山岳地帯まで、多種多様な景観を有する。

地球上に散在する多数の海外県・海外領土のため、フランスは世界で2番目に大きな排他的経済水域(EEZ)を有し、その面積は1103.50 万 km2に及ぶ。フランスのEEZは、世界の全EEZ総面積の約8%を占めている。

4.2. 地形と水系

フランス本土は、多種多様な地形と自然景観を有する。古生代のヘルシニア造山運動期には、アルモリカ山塊、サントラル高地、モルヴァン山地、ヴォージュ山脈、アルデンヌ山地、そしてコルシカ島が形成された。これらの山塊は、南西部のアキテーヌ盆地や北部のパリ盆地など、いくつかの堆積盆地を画定している。ローヌ川渓谷のような様々な自然の通路は、容易な交通を可能にしている。アルプス山脈、ピレネー山脈、ジュラ山脈ははるかに新しい時代に形成されたため、侵食の進んでいない地形をしている。標高4810.45 mのモンブランは、アルプス山脈のフランスとイタリアの国境に位置し、西ヨーロッパの最高地点である。自治体の60%が(中程度ではあるが)地震リスク地域に分類されている。

海岸線は対照的な景観を呈する。フランスリヴィエラ沿いの山脈、コート・ダルバトル(白亜の海岸)のような海岸崖、そしてラングドック地方の広大な砂浜平野などである。コルシカ島は地中海沿岸沖に位置する。フランスは、セーヌ川、ロワール川、ガロンヌ川、ローヌ川という4つの主要河川とその支流からなる広範な水系を有し、これらの流域面積は本土の62%以上を占める。ローヌ川はサントラル高地とアルプス山脈を分かち、カマルグ地方で地中海に注ぐ。ガロンヌ川はボルドーのすぐ下流でドルドーニュ川と合流し、西ヨーロッパ最大の河口であるジロンド川河口を形成し、約100 kmを経て大西洋に注ぐ。その他の水路は、北東国境沿いのムーズ川やライン川へと流れる。フランスは、3つの海洋にまたがる1100.00 万 km2の海域を管轄しており、そのうち97%が海外領土に属する。

4.3. 気候

フランス本土の気候は多様であり、主に西岸海洋性気候、大陸性気候、地中海性気候、山岳気候の4つに分類される。

- 西岸海洋性気候:フランスの西部、特に大西洋沿岸地域(ブルターニュ、ノルマンディー、アキテーヌ沿岸部など)で卓越する。偏西風と北大西洋海流の影響を受け、夏は涼しく冬は比較的温暖で、気温の年較差が小さい。年間を通じて降水があり、特に秋冬に多い。

- 大陸性気候:フランス東部(アルザス、ロレーヌ、ブルゴーニュ、シャンパーニュなど)や内陸部で見られる。夏は暑く、冬は寒く、気温の年較差が大きい。降水量は夏に集中する傾向がある。

- 地中海性気候:フランス南部、地中海沿岸地域(プロヴァンス、コート・ダジュール、ラングドック=ルシヨン、コルシカ島など)で特徴的である。夏は高温乾燥で日照時間が長く、冬は温暖湿潤である。ミストラルなどの局地風の影響も受ける。

- 山岳気候:アルプス山脈、ピレネー山脈、ジュラ山脈、サントラル高地などの山岳地帯で見られる。標高が上がるにつれて気温が低下し、降水量が増加する。冬は積雪が多く、夏は涼しい。

海外領土は、その位置によって熱帯気候(フランス領ギアナ、カリブ海の島々、レユニオンなど)、海洋性気候(サンピエール島・ミクロン島)、砂漠気候、極地気候など、多様な気候特性を示す。

4.4. 環境

フランスは1971年に世界で初めて環境省を設立した国の一つであり、環境保護に対する意識が高い。原子力発電への大規模な投資(1973年の石油危機以降)により、二酸化炭素排出量では世界で19番目にとどまっている。原子力はフランスの電力生産の約7割を占め、汚染の低減に貢献している。2020年のイェール大学とコロンビア大学による環境パフォーマンス指数では、フランスは世界で5番目に環境意識の高い国と評価された。

EU加盟国として、フランスは2020年までに1990年比で炭素排出量を少なくとも20%削減することに合意している。2009年時点でのフランスの一人当たり二酸化炭素排出量は中国よりも低い。2009年には炭素税導入が予定されたが、フランス企業への負担増を懸念して計画は中止された。

森林はフランス国土の31%を占め、ヨーロッパで4番目に高い割合であり、1990年以降7%増加している。フランスの森林はヨーロッパで最も多様性に富み、140種以上の樹木が生育している。2018年の森林景観完全性指数(Forest Landscape Integrity Index)の平均スコアは4.52/10で、世界で123位であった。フランスには9つの国立公園と46の地域自然公園が存在する。地域自然公園(parc naturel régionalフランス語、PNR)は、地方自治体と中央政府間の公的機関であり、景観と遺産の保護、および持続可能な開発の確立を目的として、景観の美しい有人農村地域を対象としている。2019年時点で、フランスには54のPNRが存在する。

主要な環境問題としては、気候変動の影響(熱波、干ばつ、洪水のリスク増加)、大気汚染(特に都市部)、水質汚染、生物多様性の損失などが挙げられる。フランス政府は、再生可能エネルギーの導入促進、エネルギー効率の改善、持続可能な農業の推進、廃棄物管理の強化など、多岐にわたる環境政策を実施している。パリ協定のホスト国として、気候変動対策における国際的なリーダーシップも発揮している。

5. 政治

フランスは代議制民主主義国家であり、単一の半大統領制共和国として組織されている。民主主義の伝統と価値観は、フランスの文化、アイデンティティ、政治に深く根ざしている。第五共和政憲法は1958年9月28日の国民投票によって承認され、行政府、立法府、司法府からなる枠組みを確立した。この憲法は、第三共和政および第四共和政の不安定性を解消するため、議院内閣制と大統領制の要素を組み合わせ、立法府に対する行政府の権限を大幅に強化することを目指した。

5.1. 政府構造

フランスの行政府は二人の指導者を持つ。国家元首である大統領は、現在エマニュエル・マクロンであり、成人による普通選挙で直接選出され、任期は5年である。政府の長である首相は、現在フランソワ・バイルであり、大統領によって任命され、政府を率いる。大統領は議会を解散する権限、または国民投票を直接国民に付託することで議会を迂回する権限を持つ。また、大統領は判事や公務員を任命し、国際協定を交渉・批准し、軍隊の最高司令官も務める。首相は公共政策を決定し、公務員を監督し、国内問題に重点を置く。2022年の大統領選挙でマクロンは再選された。その2か月後の2022年6月の国民議会選挙で、マクロンは議会の過半数を失い、少数派政権を組むことになった。

立法府は議会であり、下院である国民議会と上院である元老院からなる二院制である。国民議会の議員(デピュテと呼ばれる)は地方選挙区を代表し、5年任期で直接選出される。国民議会は多数決で政府を不信任する権限を持つ。元老院議員は選挙人団によって6年任期で選出され、議席の半分は3年ごとに選挙に付される。元老院の立法権は限定されており、両院間で意見の不一致が生じた場合、国民議会が最終決定権を持つ。議会は、法律の大部分、政治的恩赦、財政政策に関する規則と原則を決定する責任を負うが、政府はほとんどの法律に関する具体的な詳細を起草することができる。

第二次世界大戦から2017年まで、フランスの政治は二つの対立する政治勢力によって支配されてきた。一つは左翼で、労働者インターナショナル・フランス支部(SFIO)から社会党(PS、1969年以降)へと続く流れであり、もう一つは右翼で、ゴーリスト党(フランス人民連合(RPF、1947年)、共和国民主連合(UDR、1958年)、共和国連合(RPR、1976年)、国民運動連合(UMP、2007年)、共和党(LR、2015年以降)と名称を変遷してきた勢力である。2017年の大統領選挙および国民議会選挙では、急進中道派の政党「再生」(旧共和国前進、LREM)が支配的な勢力となり、社会党と共和党の両方を凌駕した。2017年および2022年の大統領選挙の決選投票におけるマクロン(LREM)の対立候補は、勢力を拡大する極右政党「国民連合」(RN、旧国民戦線)であった。2020年以降、ヨーロッパ・エコロジー=緑の党(EELV)は主要都市の市長選挙で善戦しており、国政レベルでは、左翼政党連合(NUPES)が2022年の国民議会選挙で第二勢力となった。右翼ポピュリストのRNは、2022年に国民議会で最大の野党となった。

有権者は、議会で可決された改正案や大統領が提出した法案について、憲法上投票する権限を有する。国民投票はフランスの政治、さらには外交政策を形成する上で重要な役割を果たしてきた。有権者は、アルジェリアの独立、大統領の直接選挙、EUの形成、大統領任期の短縮といった問題について決定を下してきた。民主主義の発展と市民参加は、フランスの政治システムにおいて重要な側面であり、様々な市民運動や社会運動が政策決定に影響を与えてきた。

5.2. 行政区画

フランスは、2016年以降、18の行政地域圏(レジオン)に分割されている。そのうち13の地域圏はフランス本土(コルシカ島を含む)にあり、5つは海外地域圏である。これらの地域圏は、さらに101の県(デパルトマン)に細分化されており、県は主にアルファベット順に番号が付けられている。この県番号は郵便番号に使用され、以前は自動車のナンバープレートにも使用されていた。101の県のうち5つ(フランス領ギアナ、グアドループ、マルティニーク、マヨット、レユニオン)は海外地域圏(ROM)にあり、同時に海外県(DOM)でもあり、本土の県と同じ地位を享受し、したがって欧州連合の一部を構成する。

101の県は、335の郡(アロンディスマン)に細分化され、郡はさらに2,054の小郡(カントン)に分けられる。これらの小郡は、選挙で選ばれた市町村議会を持つ自治体である36,658のコミューนに分けられる。パリ、リヨン、マルセイユの3つのコミューนは、45の市郡(アロンディスマン・ミュニシポー)に細分化される。

5.2.1. 海外領土と海外共同体

18の地域圏と101の県に加えて、フランス共和国は5つの海外共同体(フランス領ポリネシア、サン・バルテルミー島、サン・マルタン、サンピエール・ミクロン、ウォリス・フツナ)、1つの特別共同体(ニューカレドニア)、1つの海外領土(フランス領南方・南極地域)、そして太平洋に1つの島嶼領(クリッパートン島)を有する。海外共同体および海外領土はフランス共和国の一部を形成するが、欧州連合またはその財政領域の一部を形成しない(2007年にグアドループから分離したサン・バルテルミー島を除く)。太平洋共同体(COM)であるフランス領ポリネシア、ウォリス・フツナ、ニューカレドニアは、ユーロに厳格に連動した価値を持つCFPフランを引き続き使用している。対照的に、5つの海外地域圏はフランス・フランを使用し、現在はユーロを使用している。

5.3. 国際関係

フランスは国際連合の原加盟国であり、拒否権を持つ国連安全保障理事会の常任理事国の一つである。2015年には、他のどの国よりも多くの国際機関に加盟していることから「世界で最もネットワーク化された国家」と評された。これらには、G7、世界貿易機関(WTO)、太平洋共同体(SPC)、インド洋委員会(COI)などが含まれる。また、カリブ諸国連合(ACS)の準加盟国であり、84のフランス語圏諸国からなるフランコフォニー国際機関(OIF)の主要メンバーでもある。

国際関係の重要なハブとして、フランスは中国とアメリカに次いで世界で3番目に多くの外交使節団を擁している。また、経済協力開発機構(OECD)、UNESCO、国際刑事警察機構(インターポール)、国際度量衡局、OIFなど、いくつかの国際機関の本部もフランスに置かれている。

第二次世界大戦後のフランスの外交政策は、主に欧州連合(EU)への加盟によって形成されてきた。EUの原加盟国であるフランスは、1960年代のエリゼ条約以降、再統一されたドイツと緊密な関係を築き、EUの最も影響力のある推進力となってきた。1904年以降、フランスはイギリスと「英仏協商」を維持しており、特に軍事面で両国間の連携が強化されてきた。

フランスは北大西洋条約機構(NATO)の加盟国であるが、ド・ゴール大統領の下で、アメリカとイギリスの「特別な関係」に抗議し、フランスの外交・安全保障政策の独立性を維持するために、NATOの軍事統合司令部から離脱した。しかし、ニコラ・サルコジ大統領の下で、フランスは2009年4月4日にNATOの軍事統合司令部に再加盟した。

フランスは、旧アフリカ植民地(フランサフリック)において強い政治的・経済的影響力を維持しており、コートジボワールやチャドにおける平和維持活動のために経済援助や軍隊を派遣してきた。2012年から2021年にかけて、フランスと他のアフリカ諸国は、マリ北部紛争においてマリ政府を支援するために介入した。

2017年、フランスはアメリカ、ドイツ、イギリスに次いで世界で4番目に大きな開発援助供与国であった。これは国民総所得(GNI)の0.43%に相当し、OECD加盟国中12位である。援助は主に、フランス開発庁を通じて提供され、サハラ以南のアフリカにおける人道プロジェクト(インフラ整備、医療・教育へのアクセス、適切な経済政策の実施、法の支配と民主主義の強化など)に重点を置いている。フランスは人権外交にも積極的であり、地球規模の課題への取り組みにも主導的な役割を果たしている。

5.4. 軍事

フランス軍(Forces armées françaisesフランス語)は、共和国大統領を最高司令官とするフランスの軍隊および準軍事組織である。フランス陸軍(Armée de Terreフランス語)、フランス海軍(Marine Nationaleフランス語、旧称Armée de Merフランス語)、フランス航空宇宙軍(Armée de l'Air et de l'Espaceフランス語)、そして地方部における軍警察および文民警察双方の役割を担う国家憲兵隊(Gendarmerie nationaleフランス語)で構成される。これらを合わせると、世界でも最大規模の軍隊の一つであり、EU内では最大である。クレディ・スイスによる2015年の調査によれば、フランス軍は世界で6番目、ヨーロッパで2番目に強力な軍隊と評価された。フランスの2023年の年間軍事支出は613.00 億 USDで、これはGDPの2.1%に相当し、世界で8番目の軍事費支出国となっている。1997年以降、国民皆兵制(徴兵制度)は廃止されている。

フランスは1960年以来、核兵器保有国として認められている。包括的核実験禁止条約(CTBT)および核拡散防止条約(NPT)の締約国である。フランスの核戦力(旧称「Force de Frappeフランス語」)は、潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)を搭載したトリオンファン級原子力潜水艦4隻で構成される。潜水艦隊に加えて、フランスは約60発の中距離空中発射核ミサイルASMP(Air-Sol Moyenne Portée)を保有していると推定されており、そのうち50発は航空宇宙軍のミラージュ2000N長距離核攻撃機によって、約10発はフランス海軍のシュペルエタンダール・モデルニゼ(SEM)攻撃機(原子力空母シャルル・ド・ゴールから運用)によって展開される。

フランスは主要な軍需産業を有し、世界最大級の航空宇宙部門を持つ。ラファール戦闘機、シャルル・ド・ゴール航空母艦、エグゾセ艦対艦ミサイル、ルクレール主力戦車などを生産してきた。フランスは主要な武器輸出国であり、核関連装置を除き、その兵器のほとんどが輸出市場向けに提供可能である。2022年のフランスの武器輸出総額は270 EURに達し、前年の117 EURから増加した。特にアラブ首長国連邦(UAE)だけで160 EUR以上を占めた。フランスの主要な防衛企業には、ダッソー・グループ、タレス・グループ、サフラングループなどがある。

フランスの諜報機関の一つである対外治安総局(DGSE)は、国防省の管轄下にある軍の一部とみなされている。もう一つの機関である国内治安総局(DGSI)は、内務省の管轄下で活動している。フランスのサイバーセキュリティ能力は、世界で最も堅牢な国の一つとして定期的に評価されている。

5.5. 司法と法制度

フランスは、主に成文法から法が生まれる大陸法(市民法)体系を採用している。裁判官は法を創造するのではなく、単に解釈する(ただし、特定の分野における司法解釈の量は、コモン・ロー体系における判例法に相当する場合もある)。法の支配の基本原則は、ナポレオン法典(主にルイ14世の下で法典化された王法に基づく)に定められた。人間と市民の権利の宣言の原則に従い、法律は社会に有害な行為のみを禁止すべきであるとされている。

フランス法は、私法と公法の二つの主要分野に分かれる。私法には、特に民法と刑法が含まれる。公法には、特に行政法と憲法が含まれる。しかし、実務上、フランス法は民法、刑法、行政法の三つの主要な法分野で構成される。刑法は将来にのみ適用され、過去には遡及しない(遡及処罰法は禁止されている)。すべての法律は、適用されるためには公式に『フランス共和国官報』(Journal officiel de la République françaiseジュルナル・オフィシエル・ド・ラ・レピュブリク・フランセーズフランス語)に掲載されなければならない。

フランスは、禁止規定制定の動機として宗教法を認めておらず、冒涜法やソドミー法(後者は1791年に廃止)を長らく廃止してきた。しかし、「公序良俗に反する行為」(contraires aux bonnes mœursコントレール・オ・ボンヌ・ムールフランス語)や「公の秩序の攪乱」(trouble à l'ordre publicトラブル・ア・ロルドル・ピュブリックフランス語)が、同性愛の公的表現や街娼を抑圧するために用いられてきたことがある。

フランスは一般的にLGBTの権利に関して肯定的な評価を得ている。1999年以来、同性カップルのための市民連帯協約(PACS)が許可され、2013年からは同性結婚およびLGBTによる養子縁組が合法化されている。報道における差別的言論を禁止する法律は、1881年の出版の自由に関する法律にまで遡る。一部の人々は、フランスのヘイトスピーチ法が広範すぎる、または厳しすぎると考え、表現の自由を損なうと見なしている。フランスには人種差別および反ユダヤ主義に対する法律があり、1990年のゲソー法はホロコースト否認を禁止している。2024年、フランスは欧州連合で初めて、憲法で人工妊娠中絶を明確に保護する国となった。

信教の自由は、1789年の人間と市民の権利の宣言によって憲法上保障されている。1905年の教会と国家の分離に関する法律は、ライシテ(国家の世俗主義)の基礎となっている。国家は、アルザス=モーゼル地方(カトリック、ルター派、カルヴァン派、ユダヤ教の聖職者への公費助成と教育が継続されている)を除き、いかなる宗教も公式には承認しない。それにもかかわらず、フランスは宗教団体を承認している。議会は1995年以来、多くの宗教運動を危険なカルトとしてリストアップし、2004年からは学校での顕著な宗教的シンボルの着用を禁止している。2010年には、公共の場での顔を覆うイスラム教のヴェールの着用を禁止した。アムネスティ・インターナショナルやヒューマン・ライツ・ウォッチなどの人権団体は、この法律をイスラム教徒に対する差別的だと評したが、国民の大多数からは支持されている。

6. 経済

フランスは、政府のかなりの関与と多様なセクターを特徴とする社会的市場経済を有する。約2世紀にわたり、フランス経済は常に世界のトップ10にランクインしており、現在、購買力平価(PPP)では世界第9位、名目GDPでは世界第7位であり、両指標においてEU内では第2位である。フランスは、G7主要先進工業国、経済協力開発機構(OECD)、G20主要経済国のメンバーであり、かなりの経済力を持つ大国と見なされている。

フランス経済は高度に多様化しており、サービス部門が労働力とGDPの双方の3分の2を占め、工業部門はGDPの5分の1と同様の雇用の割合を占める。フランスはヨーロッパでドイツ、イタリアに次ぐ第3位の製造国であり、製造業生産高では世界第8位(1.9%)である。GDPの2%未満が第一次産業、すなわち農業によって生み出されているが、フランスの農業部門は価値において最大級であり、EU全体の生産をリードしている。

2018年、フランスは世界第5位の貿易国であり、ヨーロッパでは第2位であり、輸出額はGDPの5分の1以上を占めた。ユーロ圏およびより広範な欧州単一市場への加盟は、資本、商品、サービス、熟練労働者へのアクセスを容易にしている。特定の産業、特に農業における保護主義的政策にもかかわらず、フランスは一般的に、経済を強化するためにヨーロッパにおける自由貿易と商業統合の促進において主導的な役割を果たしてきた。2019年には、欧州で第1位、世界で第13位の外国直接投資(FDI)を受け入れ、ヨーロッパ諸国とアメリカが主要な投資源であった。フランス銀行(1800年設立)によると、FDIの主要な受入先は製造業、不動産、金融、保険であった。パリ地域圏(イル=ド=フランス)は、ヨーロッパ本土で多国籍企業の集中度が最も高い。

ディリジスム(国家統制主義)の教義の下、政府は歴史的に経済において主要な役割を果たしてきた。指示的計画や国有化といった政策は、「栄光の30年間」として知られる戦後30年間の前例のない経済成長に貢献したとされている。1982年のピーク時には、公共部門は工業雇用の5分の1、信用市場の5分の4以上を占めていた。20世紀後半から、フランスは規制緩和と経済への国家関与を緩め、主要企業のほとんどは現在私有化されている。国家所有は現在、運輸、防衛、放送のみを支配している。経済的ダイナミズムと民営化を促進する政策は、フランスの経済的地位を世界的に向上させた。2020年のブルームバーグ・イノベーション指数では世界の最も革新的な10カ国の一つであり、2019年の世界競争力報告書では15番目に競争力があるとされている(2018年から2つ順位を上げた)。

パリ証券取引所(La Bourse de Parisラ・ブルス・ド・パリフランス語)は世界で最も古い証券取引所の一つで、1724年に設立された。2000年にアムステルダムとブリュッセルの取引所と合併してユーロネクストとなり、2007年にはニューヨーク証券取引所と合併して世界最大の証券取引所であるNYSEユーロネクストとなった。ユーロネクスト・パリ(NYSEユーロネクストのフランス支社)は、ヨーロッパで2番目に大きな株式市場である。最も価値のあるフランス企業の例としては、LVMH、ロレアル、ソシエテ・ジェネラルなどがある。

フランスは歴史的に世界の主要な農業センターの一つであり、依然として「世界の農業大国」である。フランスは世界第6位の農産物輸出国であり、74 EURを超える貿易黒字を生み出している。「旧大陸の穀倉」というニックネームを持つフランスは、総土地面積の半分以上が農地であり、そのうち45%が穀物などの恒久的な畑作物に充てられている。国の多様な気候、広大な耕作可能な土地、近代的な農業技術、そしてEUの補助金により、ヨーロッパの主要な農業生産国および輸出国となっている。

6.1. 経済構造と主要産業

フランスの経済は、国内総生産(GDP)において世界第7位(名目)、第10位(購買力平価)を誇る先進国型経済である。伝統的に政府の役割が大きい「ディリジスム(国家統制経済)」から、近年は市場経済への移行を進めているが、依然として一部の基幹産業(エネルギー、運輸、防衛など)には国家が深く関与している。

産業構造は、サービス業がGDPおよび雇用の約70%を占める第三次産業中心の構造である。主要なサービス業としては、金融、保険、観光、小売、情報通信などが挙げられる。第二次産業(鉱工業)は約20%を占め、航空宇宙産業(エアバスなど)、自動車産業(ルノー、PSA・プジョーシトロエンなど)、化学工業、製薬、機械、そして高級ブランド品(LVMH、ケリング、ロレアルなど)が国際的な競争力を持つ。特に高級ブランド産業はフランス経済の重要な柱の一つである。第一次産業(農林水産業)の割合は小さいが、フランスはEU最大の農業国であり、小麦、ワイン、乳製品、食肉などの生産・輸出が盛んである。「ヨーロッパのパン籠」とも称される。

労働者の権利は比較的強く保障されており、労働組合の組織率も一定の水準にある。社会資本(インフラ)は整備されており、特にTGV網は世界的に有名である。経済格差は他の先進国同様に存在し、失業問題(特に若年層と移民)や公的債務の増大が課題となっている。政府はイノベーション促進や中小企業支援、労働市場改革などを通じて経済の活性化を図っている。

6.2. 観光

フランスは、2023年に1億人の外国人観光客を迎え、スペイン(8500万人)やアメリカ(6600万人)を抑えて世界で最も多くの観光客が訪れる国である。ただし、滞在期間が比較的短いため、観光収入では世界第3位となっている。

最も人気のある観光地としては、エッフェル塔(年間620万人)、ヴェルサイユ宮殿(280万人)、国立自然史博物館(200万人)、ポン・デュ・ガール(150万人)、エトワール凱旋門(120万人)、モン・サン=ミシェル(100万人)、サント・シャペル(68万3千人)、オー=クニグスブール城(54万9千人)、ピュイ・ド・ドーム火山(50万人)、ピカソ美術館(44万1千人)、カルカソンヌ(36万2千人)などが挙げられる(年間訪問者数)。

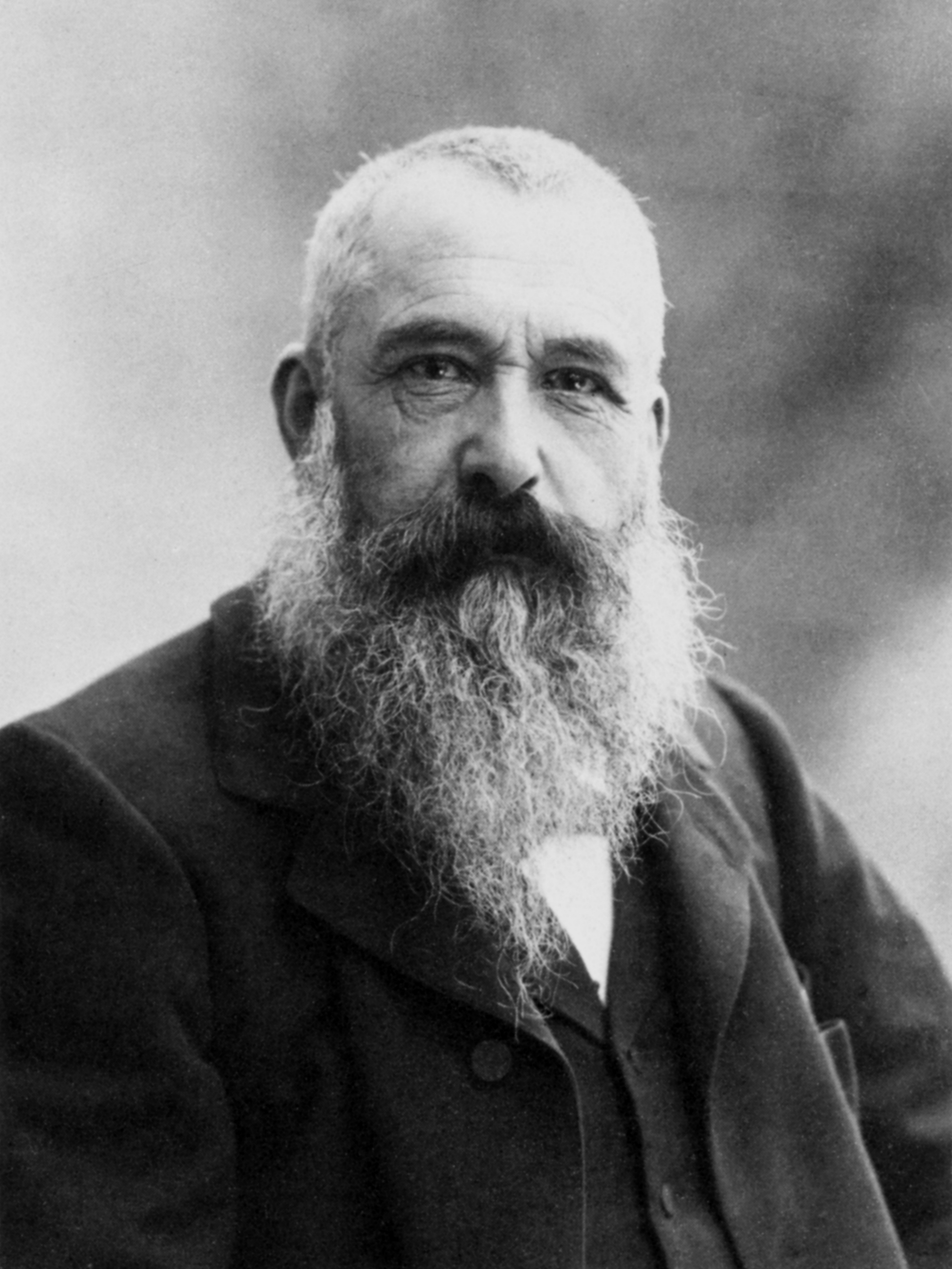

フランス、特にパリには世界最大級の美術館があり、ルーヴル美術館は世界で最も訪問者の多い美術館(2022年に770万人)、オルセー美術館(330万人、主に印象派)、オランジュリー美術館(102万人、クロード・モネの睡蓮の大壁画8点が収蔵されている)、そして現代美術専門のポンピドゥー・センター(300万人)などがある。ディズニーランド・パリはヨーロッパで最も人気のあるテーマパークであり、2009年にはディズニーランド・パークとウォルト・ディズニー・スタジオ・パークを合わせて1500万人の来場者があった。

年間1000万人以上の観光客が訪れるフランス・リヴィエラ(コート・ダジュール)は、パリ地域圏(イル=ド=フランス)に次いで国内第2位の観光地である。年間600万人の観光客が訪れるロワール渓谷の古城群(シャトー)とその渓谷自体は、国内第3位の観光地となっている。

フランスには52件のユネスコ世界遺産があり、文化的に関心の高い都市、ビーチや海浜リゾート、スキーリゾート、そしてその美しさと静けさで多くの人々が楽しむ田園地帯(グリーンツーリズム)が点在している。「フランスの最も美しい村」協会を通じて、小さく絵のように美しいフランスの村々が紹介されている。「フランスの注目すべき庭園」ラベルは、文化省によって分類された200以上の庭園のリストである。このラベルは、注目すべき庭園や公園を保護し、促進することを目的としている。フランスは、サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路や、オート=ピレネー県の町ルルド(年間数百万人の訪問者を迎える)へ向かう多くのキリスト教巡礼者も惹きつけている。

6.3. エネルギー

フランスは世界第10位の電力生産国である。フランス政府が過半数の株式を保有するフランス電力(EDF)は、同国の主要な電力生産・配給会社であり、世界最大の電力公益企業の一つで、収益では世界第3位にランクされている。2018年、EDFは主に原子力発電により、欧州連合(EU)の電力の約5分の1を生産した。2021年、フランスはヨーロッパ最大のエネルギー輸出国であり、主にイギリスとイタリア向けであり、世界最大の電力純輸出国であった。

1973年の石油危機以来、フランスはエネルギー安全保障の強力な政策を追求しており、特に原子力エネルギーへの大規模な投資を通じてこれを行ってきた。フランスは原子力発電所を持つ32カ国の一つであり、稼働中の原子炉数では56基で世界第2位である。その結果、フランスの電力の70%は原子力発電によって生成されており、これは世界で群を抜いて最も高い割合である。スロバキア(約53%)とウクライナ(約51%)のみが電力の過半数を原子力から得ている。フランスは原子力技術の世界的リーダーと見なされており、原子炉と燃料製品は主要な輸出品目である。

フランスの原子力への大幅な依存は、他の西側諸国と比較して再生可能エネルギーの導入が比較的遅い結果をもたらした。それにもかかわらず、2008年から2019年にかけて、フランスの再生可能エネルギーによる生産能力は一貫して上昇し、ほぼ倍増した。水力発電は群を抜いて主要な供給源であり、同国の再生可能エネルギー源の半分以上を占め、電力の13%を供給しており、これはノルウェーとトルコに次いでヨーロッパで最も高い割合である。原子力発電と同様に、エグゾン・ダム、エタン・ド・スルスム、ラック・ド・ヴグランなどのほとんどの水力発電所はEDFによって管理されている。フランスは2040年までに水力発電をさらに拡大することを目指している。

6.4. 交通

フランスの鉄道網は、2008年時点で2.95 万 kmに及び、ドイツに次いで西ヨーロッパで2番目に広範である。フランス国鉄(SNCF)によって運営されており、高速鉄道にはタリス、ユーロスター、TGVがあり、TGVは営業運転で時速320 km/hで走行する。ユーロスターは、ユーロトンネルシャトルと共に、英仏海峡トンネルを通じてイギリスと接続している。アンドラを除くヨーロッパの全ての隣接国と鉄道で結ばれている。都市内交通もよく発達しており、ほとんどの主要都市では地下鉄やトラムがバスサービスを補完している。

フランスには約102.72 万 kmの利用可能な道路があり、ヨーロッパ大陸で最も広範なネットワークを誇る。パリ地域圏は、道路と高速道路のネットワークが最も密集しており、国内のほぼ全ての地域と接続している。フランスの道路は、隣接するベルギー、ルクセンブルク、ドイツ、スイス、イタリア、スペイン、アンドラ、モナコの都市と接続する国際交通も多く扱っている。年間登録料や道路税はないが、大部分が私有の高速道路(オートルート)の利用は、大規模なコミューンの近隣を除き有料である。新車市場は、ルノー、プジョー、シトロエンといった国内ブランドが支配的である。フランスには世界で最も高い橋であるミヨー橋があり、ポン・ド・ノルマンディーなど多くの重要な橋も建設してきた。ディーゼル車やガソリン車、トラックは、同国の大気汚染や温室効果ガス排出の大きな原因となっている。

フランスには464の空港がある。パリ近郊にあるシャルル・ド・ゴール空港は、国内で最大かつ最も利用者の多い空港であり、大衆および商業交通の大部分を扱い、パリを世界中のほぼ全ての主要都市と結んでいる。エールフランスは国営航空会社であるが、多くの民間航空会社も国内および国際旅行サービスを提供している。フランスには10の主要港があり、その中で最大のものは地中海沿岸最大の港でもあるマルセイユ港である。全長1.23 万 kmの水路がフランスを横断しており、その中には地中海と大西洋をガロンヌ川経由で結ぶミディ運河も含まれる。

6.5. 科学技術

中世以来、フランスは科学技術の発展に貢献してきた。11世紀初頭、フランス生まれの教皇シルウェステル2世は、算盤と渾天儀を再導入し、アラビア数字と時計をヨーロッパの多くに紹介した。12世紀半ばに設立されたパリ大学は、今なお西欧世界で最も重要な学術機関の一つである。17世紀には、数学者であり哲学者でもあるルネ・デカルトが科学的知識を獲得する方法としての合理主義を開拓し、ブレーズ・パスカルは確率論と流体力学の研究で有名になった。両者とも、この時期にヨーロッパで花開いた科学革命の主要人物であった。17世紀半ばにルイ14世によってフランスの科学研究を奨励・保護するために設立されたフランス科学アカデミーは、歴史上最も初期の国立科学機関の一つであった。

啓蒙時代は、生物学者ビュフォン伯ジョルジュ=ルイ・ルクレールの研究(生態学的遷移を認識した最初の博物学者の一人)や、燃焼における酸素の役割を発見した化学者アントワーヌ・ラヴォアジエの研究によって特徴づけられる。ドゥニ・ディドロとジャン・ル・ロン・ダランベールは『百科全書』を出版し、日常生活に応用できる「有用な知識」を一般大衆に提供することを目指した。19世紀の産業革命はフランスで目覚ましい科学的発展をもたらし、オーギュスタン・ジャン・フレネルが現代光学を創始し、ニコラ・レオナール・サディ・カルノーが熱力学の基礎を築き、ルイ・パスツールが微生物学を開拓した。この時代の他の著名なフランスの科学者の名前はエッフェル塔に刻まれている。

20世紀の有名なフランスの科学者には、数学者であり物理学者でもあるアンリ・ポアンカレ、放射能の研究で有名な物理学者のアンリ・ベクレル、ピエール・キュリー、マリ・キュリー夫妻、物理学者のポール・ランジュバン、そしてHIVエイズの共同発見者であるウイルス学者のリュック・モンタニエなどがいる。手の移植は、1998年にリヨンで、ジャン=ミシェル・デュベルナール(その後、最初の成功した両手移植を行った)を含む国際チームによって開発された。遠隔手術は、2001年9月7日にジャック・マレスコー率いるフランスの外科医によって大西洋を越えて初めて行われた(リンドバーグ手術)。顔面移植は、2005年11月27日にベルナール・ドゥヴォシェルによって初めて行われた。フランスは2024年のグローバル・イノベーション・インデックスで12位にランクされ、2019年の16位から上昇した。

7. 国民と社会

フランスの社会は、歴史的な経緯と近年の移民の増加により、多様な民族的・文化的背景を持つ人々で構成されている。フランス政府は伝統的に「ライシテ(政教分離)」の原則を重視し、公的な場での宗教的信条の表明には一定の制約がある。教育制度は中央集権的で、初等教育から高等教育まで整備されている。医療制度は国民皆保険制度に基づき、高い水準を誇る。

7.1. 人口統計と動向

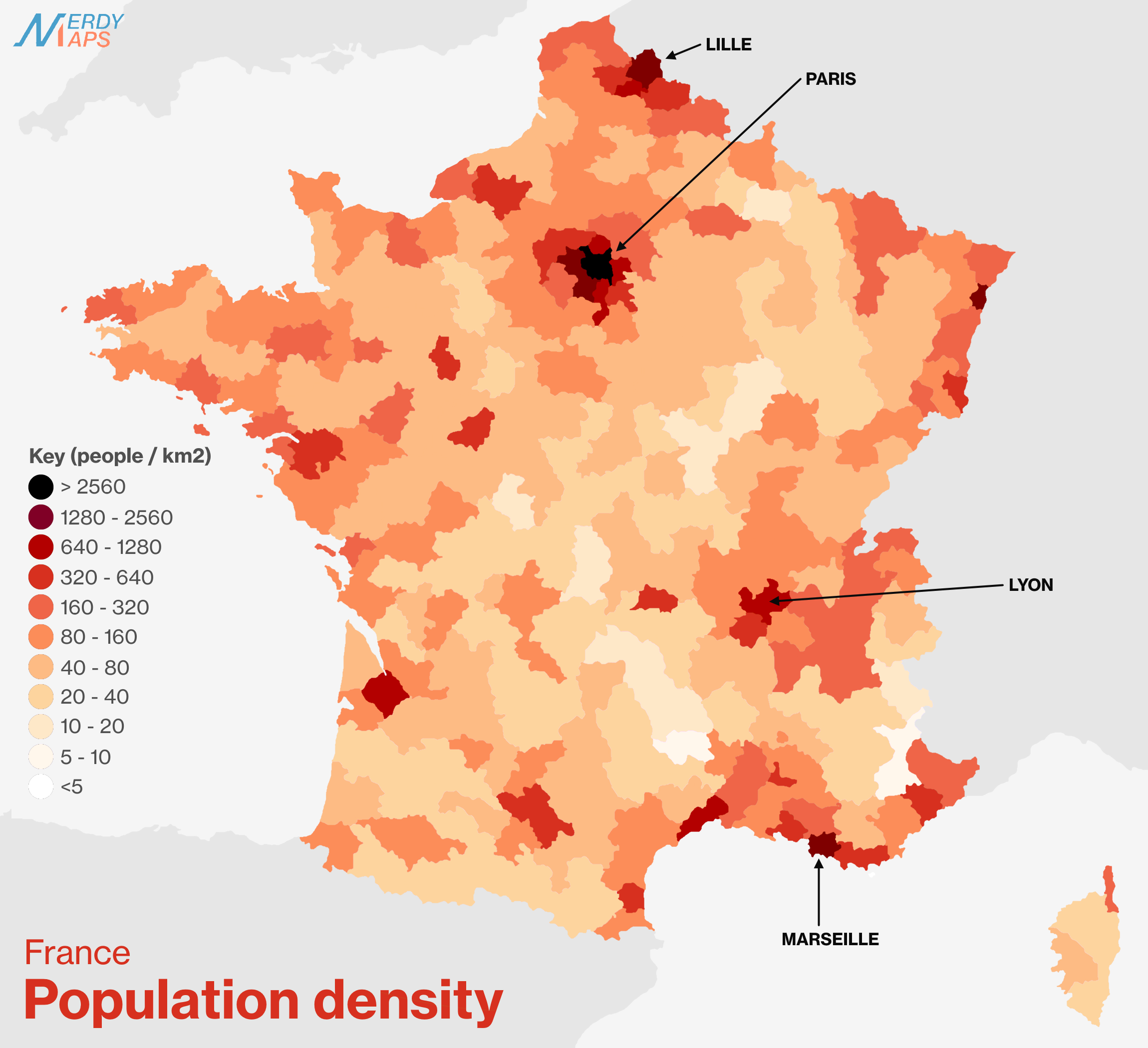

フランスの推定人口は約6,860万5,616人(2025年1月現在)であり、世界で20番目、ヨーロッパではロシア、ドイツに次いで3番目に人口の多い国であり、EU内ではドイツに次いで2番目に人口の多い国である。

21世紀の大部分において、フランスは先進国、特にヨーロッパ諸国の中で、比較的高い自然人口増加率で異彩を放ってきた。出生率だけで見ると、2006年にはEUの自然人口増加のほぼ全てをフランスが占めていた。2006年から2016年にかけて、フランスはEUで2番目に高い総人口増加を記録し、自然出生が人口増加の大部分を占めたEU4カ国のうちの1つであった。これは1973年のベビーブーム終焉以来最高の率であり、合計特殊出生率が1994年の最低値1.7から2010年には2.0に上昇した時期と一致する。

2011年以降、フランスの出生率は着実に低下しており、2023年には女性一人当たり1.79人と、人口置換水準である2.1人を下回り、1800年の最高値4.41人を大きく下回った。それにもかかわらず、フランスの出生率と普通出生率は依然としてEUで最も高く、ヨーロッパ全体でも平均1.5人と高い水準にある。フランス人女性の第一子出産時の平均年齢は29.1歳で、EU平均の29.7歳よりわずかに若い。

多くの先進国と同様に、フランスの人口も高齢化が進んでいる。平均年齢は41.7歳であり、フランス国民の約5分の1が65歳以上である。2024年までにフランス国民の3人に1人が60歳以上になると予測されている。出生時平均余命は82.7歳で、世界で12番目に高い。さらに、フランス領ポリネシアとフランスのレユニオン地域は、それぞれ84.07歳と83.55歳で、平均余命で4位と11位にランクされた。

2006年から2011年にかけて、人口増加率は年平均0.6%であった。2011年以降、年間成長率は0.4%から0.5%の間であり、フランスは2044年まで成長を続けると予測されている。移民はこの傾向に大きく貢献しており、2010年には、フランス本土で生まれた新生児の約4人に1人(27%)が少なくとも片親が外国生まれであり、さらに24%が少なくとも片親がヨーロッパ以外(フランスの海外領土を除く)で生まれた。2021年には、外国生まれの母親を持つ子供の割合は23%であった。

7.2. 主要都市

フランスは高度に都市化された国であり、2021年時点での主要都市(都市圏人口順)は、パリ(13,171,056人)、リヨン(2,308,818人)、マルセイユ(1,888,788人)、リール(1,521,660人)、トゥールーズ(1,490,640人)、ボルドー(1,393,764人)、ナント(1,031,953人)、ストラスブール(864,993人)、モンペリエ(823,120人)、レンヌ(771,320人)である。(注:INSEEによる2020年の都市圏境界改定以降、ニースはカンヌ=アンティーブ都市圏とは別の都市圏と見なされている。これら二つを合わせると2021年国勢調査時点で人口1,019,905人となる)。農村からの人口流出は、20世紀の大部分を通じて長年の政治課題であった。

| 順位 | 都市 | 画像 | 地域圏 | 人口(人) |

|---|---|---|---|---|

| 1 | パリ |  | イル=ド=フランス | 13,171,056 |

| 2 | リヨン |  | オーヴェルニュ=ローヌ=アルプ | 2,308,818 |

| 3 | マルセイユ | プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール | 1,888,788 | |

| 4 | リール |  | オー=ド=フランス | 1,521,660 |

| 5 | トゥールーズ |  | オクシタニー | 1,490,640 |

| 6 | ボルドー |  | ヌーヴェル=アキテーヌ | 1,393,764 |

| 7 | ナント | ペイ・ド・ラ・ロワール | 1,031,953 | |

| 8 | ストラスブール | グラン・テスト | 864,993 | |

| 9 | モンペリエ |  | オクシタニー | 823,120 |

| 10 | レンヌ | ブルターニュ | 771,320 |

7.3. 民族構成と移民

歴史的に、フランス人は主にケルト系のガリア人に由来し、そこに数世紀にわたる移住と定住を反映して、イタリック系(ローマ人)とゲルマン系(フランク人)の要素が著しく混交している。中世を通じて、フランスは様々な近隣の民族・言語集団を組み込んできた。その証拠として、西部にはブルトン人の要素、南西部にはアキテーヌ人、北西部にはスカンジナビア人、北東部にはアレマン人、南東部にはリグリア人の要素が見られる。

過去1世紀半にわたる大規模な移民は、より多文化的な社会をもたらした。フランス革命に始まり、1958年のフランス憲法でさらに法典化された通り、政府は民族や祖先に関するデータを収集することを禁じられている。ほとんどの人口統計情報は、民間組織や学術機関から得られている。2004年、モンテーニュ研究所は、フランス本土において、5100万人が白人(人口の85%)、600万人が北西アフリカ系(10%)、200万人が黒人(3.3%)、100万人がアジア系(1.7%)であると推定した。

2008年に国立人口研究所(INED)とフランス国立統計経済研究所(INSEE)が共同で実施した調査では、最大のマイノリティ祖先グループはイタリア系(500万人)、次いで北西アフリカ系(300万~600万人)、サハラ以南アフリカ系(250万人)、アルメニア系(50万人)、トルコ系(20万人)であると推定された。その他、スペイン系、ポルトガル系、ポーランド系、ギリシャ系など、他のヨーロッパ系民族の少数派もかなりの規模で存在する。フランスには、2万人から40万人に上るジタン(ロマ)のかなりの人口がいる。多くの外国人ロマは、頻繁にブルガリアやルーマニアに強制送還されている。

現在、フランス国民の約40%が、20世紀初頭からの様々な移民の波に少なくとも部分的に由来すると推定されている。1921年から1935年だけで、約110万人の純移民がフランスにやって来た。次の最大の波は1960年代で、アルジェリアやモロッコといった北西アフリカのフランス領が独立した後、約160万人の「ピエ・ノワール」がフランスに帰還した。彼らには、北アフリカや西アフリカ出身の旧植民地臣民や、スペインやポルトガルからの多くのヨーロッパ系移民が加わった。

フランスは依然として移民の主要な目的地であり、年間約20万人の合法移民を受け入れている。2005年には、西ヨーロッパで最も多くの亡命希望者を受け入れ、推定5万件の申請があった(2004年から15%減少)。2010年には、フランスは約48,100件の亡命申請を受け、世界の亡命受入国トップ5に入った。その後数年間で申請数は増加し、2017年には最終的に100,412件に倍増した。欧州連合は加盟国間の自由な移動を許可しているが、フランスは東ヨーロッパからの移民を抑制するための管理を確立した。外国人の権利は、外国人入国・滞在・亡命権法典に定められている。移民問題は依然として議論の的となる政治問題である。

2008年、INSEEは、外国生まれの移民の総数は約500万人(人口の8%)、フランス生まれのその子孫は650万人(人口の11%)であると推定した。したがって、国の人口のほぼ5分の1が第一世代または第二世代の移民であり、そのうち500万人以上がヨーロッパ系、400万人がマグレブ系であった。2008年、フランスは137,000人に市民権を付与し、そのほとんどがモロッコ、アルジェリア、トルコ出身者であった。2022年には、32万人以上の移民がフランスに来ており、その大多数がアフリカ出身者であった。

2014年、INSEEは、2009年から2012年の間にスペイン、ポルトガル、イタリアからの移民数が大幅に増加したと報告した。同研究所によると、この増加は、その時期にいくつかのヨーロッパ諸国を襲った金融危機の結果である。フランスにおけるスペイン人移民の統計は、2009年から2012年の間に107%増加し、人口は5,300人から11,000人に増加したことを示している。2012年にフランスに来た外国人総数229,000人のうち、ほぼ8%がポルトガル人、5%がイギリス人、5%がスペイン人、4%がイタリア人、4%がドイツ人、3%がルーマニア人、3%がベルギー人であった。

フランス社会における移民の統合は重要な課題であり、教育、雇用、社会参加における格差や差別が指摘されている。特にイスラム系移民に対する偏見や、ライシテ(政教分離)原則との関連で宗教的慣習をめぐる議論が続いている。マイノリティの権利擁護と社会的一体性の確保は、フランス政府の重要な政策目標である。

7.4. 言語

フランスの公用語はフランス語であり、ラテン語から派生したロマンス語である。1635年以来、アカデミー・フランセーズがフランス語に関するフランスの公式機関であるが、その勧告に法的拘束力はない。

フランスでは、オック語、ブルトン語、カタルーニャ語、フラマン語(オランダ語の方言)、アルザス語(ドイツ語の方言)、バスク語、コルシカ語(イタリア語の方言)といった地域言語も話されている。イタリア語は、1859年5月9日までコルシカの公用語であった。

フランス政府は個人の出版物における言語選択を規制していないが、商業および職場でのコミュニケーションにおけるフランス語の使用は法律で義務付けられている。共和国領土内でのフランス語の使用義務に加えて、フランス政府は、フランコフォニー国際機関のような機関を通じて、欧州連合および世界的にフランス語を推進しようと努めている。フランス語以外に、フランスには77の地域少数言語が存在し、そのうち8言語がフランス本土で、69言語がフランスの海外県・海外領土で話されている。世界中で3億人から5億人の人々が、母語または第二言語としてフランス語を話せると推定されている。

2007年の成人教育調査(欧州連合のプロジェクトの一環で、フランスではINSEEが実施、15,350人のサンプルに基づく)によると、フランス語は総人口の87.2%、すなわち約5,581万人の母語であり、次いでアラビア語(3.6%、230万人)、ポルトガル語(1.5%、96万人)、スペイン語(1.2%、77万人)、イタリア語(1.0%、64万人)であった。その他の言語を母語とする人々が人口の残りの5.2%を占めた。

7.5. 宗教

フランスは世俗国家であり、信教の自由は憲法上の権利である。フランスの宗教政策は、ライシテ(laïcitéフランス語)の概念に基づいており、これは国家と教会を厳格に分離し、政府と公的生活を完全に世俗的に保ち、いかなる宗教からも切り離すというものである。アルザス=モーゼル地方は、現地の法律がルター派、カトリック、カルヴァン派、ユダヤ教の公的地位と国家資金援助を規定しているため、フランスの一般的な規範の例外となっている。

カトリックは1000年以上にわたりフランスの主要な宗教であり、かつては国教であった。フランスは伝統的に「教会の長女」(Fille aînée de l'Égliseフィル・エネ・ド・レグリーズフランス語)と見なされ、フランス国王は常に教皇と密接な関係を維持し、1464年には教皇から「最もキリスト教的なる陛下」の称号を受けた。しかし、フランス君主制は、特に国王が教皇ではなく司教を選任するガリカニスム政策を通じて、かなりの程度の自治権を維持した。今日、その役割は大幅に縮小したが、2012年時点で、フランスにある47,000の宗教的建造物のうち94%が依然としてカトリック教会である。19世紀に王政と世俗共和政の間で揺れ動いた後、1905年にフランスは教会と国家の分離に関する法律(ライシテ法)を可決し、前述のライシテの原則を確立した。

政府は、特定の宗教共同体にいかなる権利も認めることを禁じられている(軍属聖職者や前述のアルザス=モーゼル地方の現地法のような遺産的法規を除く)。政府は、宗教的教義には触れずに、形式的な法的基準に従って宗教団体を承認し、宗教団体は政策決定に介入しないことが期待されている。サイエントロジー、神の子供たち、統一教会、太陽寺院といった一部の宗教団体は、フランスではカルト(フランス語では軽蔑的な用語であるsectesセクトフランス語)と見なされており、したがって、承認された宗教と同じ地位は与えられていない。

近年の調査によると、フランス国民の宗教構成は以下のようになっている(数値は調査によって多少変動する)。

- キリスト教:50% - 54%(主にカトリック)

- 無宗教:31% - 40%

- イスラム教:4% - 10%

- その他(プロテスタント、ユダヤ教、仏教など):5% - 6%

特にイスラム教徒の人口は、北アフリカや中東からの移民の増加に伴い増加傾向にある。ライシテの原則は、公共の場での宗教的シンボルの着用(ヒジャブ、キッパ、大きな十字架など)の禁止といった形で具体化されており、これは信教の自由や多文化共生との関連で国内外で議論を呼んでいる。

7.6. 保健医療

フランスの医療制度は、主に政府の国民皆保険によって資金提供されるユニバーサルヘルスケアの一つである。2000年の世界保健機関(WHO)による世界の医療制度評価では、フランスは世界で「ほぼ最高の総合的医療」を提供しているとされた。フランスの医療制度は、1997年にWHOによって世界第一位にランク付けされた。2011年、フランスはGDPの11.6%、または一人当たり4086 USDを医療に費やしており、これはヨーロッパ諸国の平均支出額よりもはるかに高い数値であった。医療費の約77%は政府系機関によって賄われている。

がん、エイズ、嚢胞性線維症などの慢性疾患(affections de longues duréesアフェクシオン・ド・ロング・デュレフランス語)に罹患している人々に対する医療は、一般的に無料である。出生時平均余命は男性78歳、女性85歳である。フランスには住民1000人あたり3.22人の医師がおり、2008年の一人当たりの平均医療費は4,719米ドルであった。2007年時点で、フランスの約14万人の住民(0.4%)がHIV/エイズと共に生きている。

7.7. 教育

1802年、ナポレオンはリセ(lycée)を創設した。これは中等教育の第二段階であり最終段階で、生徒を高等教育または専門職へと準備させるものである。ジュール・フェリーはフランス近代学校の父と見なされており、19世紀後半の改革を主導し、無償、世俗、義務教育(現在は16歳まで義務)を確立した。

フランスの教育は中央集権的であり、初等教育、中等教育、高等教育の3段階に分かれている。OECDが調整する国際学習到達度調査(PISA)は、2018年のフランスの教育をOECD平均に近いと評価した。フランスは、PISA参加国の中で、生徒が教師からの支援やフィードバックのレベルが最も低いと感じている国の一つであった。フランスの生徒は、他のOECD諸国と比較して、教室内の規律や行動についてより大きな懸念を報告した。

高等教育は、公立大学と、政治学のパリ政治学院(Sciences Po)、経済学のHEC経営大学院、社会科学の社会科学高等研究院(EHESS)、高度な技術者を養成するエコール・ポリテクニークやパリ国立高等鉱業学校、国家のグラン・コール(Grands corps de l'État)でのキャリアを目指す国立行政学院(ENA)のような名門で選抜制のグランゼコール(Grandes écoles)に分かれている。グランゼコールは、フランスの高級官僚、CEO、政治家の多くを輩出しているため、エリート主義であると批判されてきた。

教育理念としては、共和国の価値観(自由、平等、友愛)、ライシテ(政教分離)、批判的精神の育成などが重視される。近年の教育政策では、教育格差の是正、職業教育の強化、デジタル教育の推進などが焦点となっている。

7.8. 社会保障

フランスは、世界でも有数の包括的な社会保障制度を有する国として知られている。その制度は、疾病、老齢、失業、家族、労働災害など、生活上の様々なリスクに対応するための給付やサービスを提供している。財源は、主に雇用者と被用者による社会保険料、および税金によって賄われている。

主要な社会保障制度には以下のようなものがある。

- 年金制度:老齢年金、障害年金、遺族年金などがあり、退職後の生活を保障する。近年、人口高齢化に伴う財政的持続可能性が課題となり、年金改革が度々行われている。

- 医療保険制度:国民皆保険(Sécurité socialeセキュリテ・ソシアルフランス語)が基本であり、医療費の大部分が公的にカバーされる。

- 失業保険制度:失業した場合に、一定期間、所得を保障する給付が行われる。再就職支援サービスも提供される。

- 家族手当制度:児童手当、出産手当、育児休業手当など、子育て世帯を支援するための様々な給付がある。少子化対策の一環としても重視されている。

- 労働災害保険制度:業務上の負傷や疾病に対する補償を行う。

フランスの社会保障制度は、その手厚さから国民生活の安定に大きく貢献してきた一方で、高い社会保険料負担や制度の複雑さ、財政赤字といった課題も抱えている。政府は、これらの課題に対応するため、制度の効率化や財政均衡化を目指した改革を進めているが、しばしば国民的な議論や反発を招くこともある。

7.9. 人権と治安

フランスは、1789年の人間と市民の権利の宣言(フランス人権宣言)を採択した国であり、人権擁護の歴史と伝統を持つ。憲法や国内法によって、思想・良心の自由、表現の自由、集会・結社の自由、信教の自由などが保障されている。死刑制度は1981年に廃止された。

しかし、現代フランスにおいても、人権に関する様々な課題が存在する。

- 差別問題:人種、民族、宗教、性別、性的指向などに基づく差別は依然として社会問題となっている。特に、移民やその子孫、イスラム教徒、ロマ(ジプシー)などが差別の対象となることがある。政府は差別禁止法を制定し、対策機関を設置しているが、実効性には課題も残る。

- 移民問題:フランスは多くの移民を受け入れてきたが、移民の社会統合、特に教育や雇用における機会均等、文化多様性と共和国の価値観との調和などが継続的な課題である。不法移民の取り扱いや亡命希望者の受け入れも、人道的配慮と国内法の遵守との間で議論を呼んでいる。

- テロ対策と市民的自由:近年、フランスはイスラム過激派によるとされるテロ事件の標的となっており、政府はテロ対策を強化している。これに伴い、監視の強化や緊急事態宣言の発令などが行われることがあり、これが市民的自由を過度に制約するのではないかとの懸念も表明されている。

- 警察官による暴力・人種プロファイリング:一部の警察官による過剰な力の行使や、特定の民族的背景を持つ人々に対する人種プロファイリング(職務質問などにおける差別的取り扱い)が問題視され、抗議デモや社会的な議論を引き起こすことがある。

治安状況については、一般的に他の西ヨーロッパ諸国と比較して標準的であるが、都市部を中心にスリ、置き引き、自動車盗難などの一般犯罪が発生している。特に観光客を狙った犯罪には注意が必要である。テロの脅威も依然として存在しており、政府は警戒態勢を継続している。

政府は、これらの人権課題や治安問題に対応するため、法整備、啓発活動、国際協力などを進めているが、社会の複雑な要因が絡み合っており、継続的な取り組みが求められている。

8. 文化

フランスは、美術、建築、文学、哲学、音楽、映画、ファッション、料理、スポーツなど、多岐にわたる分野で豊かな文化的遺産を誇り、現代文化においても世界に大きな影響を与え続けている。パリは長らく世界の文化首都の一つと見なされてきた。

8.1. 美術

フランス美術の起源は、ルネサンス期にフランドル美術やイタリア美術の影響を強く受けたことに遡る。中世フランスを代表する画家ジャン・フーケは、初期ルネサンスを直接体験するためにイタリアへ渡った最初の人物と言われている。ルネサンス期のフォンテーヌブロー派は、フランスで活動したプリマティッチオやロッソ・フィオレンティーノといったイタリア人画家の影響を直接受けていた。バロック時代を代表するフランス人画家ニコラ・プッサンとクロード・ロランはイタリアで活動した。

18世紀、フランスの芸術家たちは旧バロック様式をより親密に模倣したロココ様式を発展させ、宮廷お抱えの画家アントワーヌ・ヴァトー、フランソワ・ブーシェ、ジャン・オノレ・フラゴナールの作品がその代表格であった。フランス革命は大きな変化をもたらし、ナポレオンはジャック=ルイ・ダヴィッドのような新古典主義様式の芸術家を重用し、影響力のあった美術アカデミーはアカデミズムとして知られる様式を定義した。

19世紀後半、フランスの絵画への影響力は増し、印象派や象徴主義といった新しい絵画様式が発展した。この時期の最も有名な印象派の画家は、カミーユ・ピサロ、エドゥアール・マネ、エドガー・ドガ、クロード・モネ、オーギュスト・ルノワールであった。印象派様式の第二世代であるポール・セザンヌ、ポール・ゴーギャン、トゥールーズ=ロートレック、ジョルジュ・スーラも芸術的進化の最前線におり、フォーヴィスムの画家アンリ・マティス、アンドレ・ドラン、モーリス・ド・ヴラマンクも同様であった。

20世紀初頭、キュビスムはジョルジュ・ブラックとパリ在住のスペイン人画家パブロ・ピカソによって発展した。フィンセント・ファン・ゴッホ、マルク・シャガール、アメデオ・モディリアーニ、ワシリー・カンディンスキーといった他の外国人芸術家もパリまたはその近郊に定住し活動した。

フランスには多くの美術館があり、その中でも最も有名なのは国立ルーヴル美術館で、18世紀以前の美術品を収集している。オルセー美術館は、19世紀後半のフランス絵画(主に印象派とフォーヴィスム)を集めるために、国立美術コレクションの大規模な再編成の一環として、1986年に旧オルセー駅舎に開館した。2018年には世界最高の美術館に選ばれた。現代作品は、1976年にポンピドゥー・センターに移転した国立近代美術館に展示されている。これら3つの国立美術館は、年間約1700万人の来館者がある。

8.2. 建築と世界遺産

中世、封建領主たちは自らの権力を示すために多くの城砦を築いた。現存するフランスの城には、シノン城、アンジェ城、巨大なヴァンセンヌ城、そしていわゆるカタリ派の城などがある。この時代、フランスは西ヨーロッパの大部分と同様にロマネスク建築を用いていた。

ゴシック建築は、元々「フランスの作品」を意味するOpus Francigenumオプス・フランキゲヌムラテン語と名付けられ、イル=ド=フランスで誕生し、ヨーロッパ全土で模倣された最初のフランス建築様式であった。フランス北部には、最も重要なゴシック様式の大聖堂やバシリカ聖堂がいくつかあり、その最初のものはサン=ドニ大聖堂(王家の墓所として使用された)である。その他の重要なフランスのゴシック様式の大聖堂には、ノートルダム・ド・シャルトルやノートルダム・ド・アミアンがある。国王たちは、もう一つの重要なゴシック様式の教会であるノートルダム・ド・ランスで戴冠式を行った。

百年戦争の最終的な勝利は、フランス建築の進化における重要な段階を示した。それはフランス・ルネサンスの時代であり、イタリアから何人かの芸術家がフランス宮廷に招かれた。1450年頃から、ロワール渓谷には多くの邸宅(シャトー)が建設され始めた。その最初の例としてモンソロー城がある。そのような邸宅城の例としては、シャンボール城、シュノンソー城、アンボワーズ城などがある。

ルネサンスと中世の終焉に続き、フランス・バロック建築が伝統的なゴシック様式に取って代わった。しかし、フランスでは、バロック建築は宗教的な領域よりも世俗的な領域でより大きな成功を収めた。世俗的な領域では、ヴェルサイユ宮殿が多くのバロック様式の特徴を持っている。ヴェルサイユ宮殿の増築を設計したジュール・アルドゥアン=マンサールは、バロック時代の最も影響力のあるフランスの建築家の一人であり、アンヴァリッドのドームで有名である。地方における印象的なバロック建築のいくつかは、当時はまだフランス領ではなかったナンシーのスタニスラス広場などに見られる。軍事建築の面では、ヴォーバンがヨーロッパで最も効率的な要塞のいくつかを設計し、影響力のある軍事建築家となった。その結果、彼の作品の模倣はヨーロッパ全土、アメリカ大陸、ロシア、トルコで見られる。

革命後、共和主義者たちは新古典主義を好んだが、それはパリのパンテオンやトゥールーズのカピトールのような建物で革命前にフランスに導入されていた。フランス第一帝政時代に建設された凱旋門やマドレーヌ寺院は、アンピール様式建築の最も良い例である。ナポレオン3世の下で、都市計画と建築の新たな波が生まれた。ネオ・バロック様式のオペラ・ガルニエのような豪華な建物が建設された。当時の都市計画は非常に組織的かつ厳格であり、特にオスマンのパリ改造が著名である。この時代に関連する建築は英語で第二帝政様式と呼ばれ、その用語はフランス第二帝政から取られている。この時期、ヨーロッパ全土およびフランスでゴシック・リヴァイヴァルが強く、関連する建築家はウジェーヌ・ヴィオレ=ル=デュクであった。19世紀後半、ギュスターヴ・エッフェルはガラビ橋など多くの橋を設計し、当時の最も影響力のある橋梁設計家の一人であり続けているが、彼はエッフェル塔で最もよく記憶されている。

20世紀には、フランス系スイス人建築家ル・コルビュジエがフランス国内にいくつかの建物を設計した。最近では、フランスの建築家たちは現代建築と古い建築様式の両方を組み合わせている。ルーヴル・ピラミッドは、古い建物に追加された現代建築の一例である。フランスの都市に統合するのが最も難しい建物は、遠くから見える超高層ビルである。例えば、パリでは1977年以降、新しい建物は高さ37 m未満でなければならなかった。フランス最大の金融街はラ・デファンスであり、そこには多数の超高層ビルが建っている。環境に統合するのが難しい他の巨大な建物は大きな橋であり、その方法の一例がミヨー橋である。有名な現代フランスの建築家には、ジャン・ヌーヴェル、ドミニク・ペロー、クリスチャン・ド・ポルザンパルク、ポール・アンドリューなどがいる。

フランス国内には多数の世界遺産があり、モン・サン=ミシェル、ヴェルサイユ宮殿、シャルトル大聖堂、パリのセーヌ河岸などが代表的である。

8.3. 文学と哲学

最も初期のフランス文学は中世に遡り、当時はまだ現在のフランスのような統一された言語は存在しなかった。いくつかの言語や方言があり、作家は自身の綴りや文法を用いた。『トリスタンとイズー』や『ランスロ=聖杯物語』のようなフランス中世のテキストの作者のいくつかは不明である。3人の有名な中世の作家は、クレティアン・ド・トロワ、クリスティーヌ・ド・ピザン(オイル語)、そしてアキテーヌ公ギヨーム9世(オック語)である。中世フランスの詩や文学の多くは、『ローランの歌』や武勲詩(シャンソン・ド・ジェスト)のようなカロリング朝時代の物語群に触発されたものであった。『狐物語』(ルナール物語)は、ペロー・ド・サン=クルーによって1175年に書かれ、中世のキャラクターであるルナール(狐)の物語であり、初期フランス文学のもう一つの例である。

16世紀の重要な作家はフランソワ・ラブレーであり、彼は5つの人気のある初期ピカレスク小説を書いた。ラブレーはまた、『エプタメロン』の著者であるマルグリット・ド・ナヴァルと定期的に連絡を取り合っていた。もう一人の16世紀の作家はミシェル・ド・モンテーニュであり、彼の最も有名な作品である『エセー』は文学の一ジャンルを始めた。

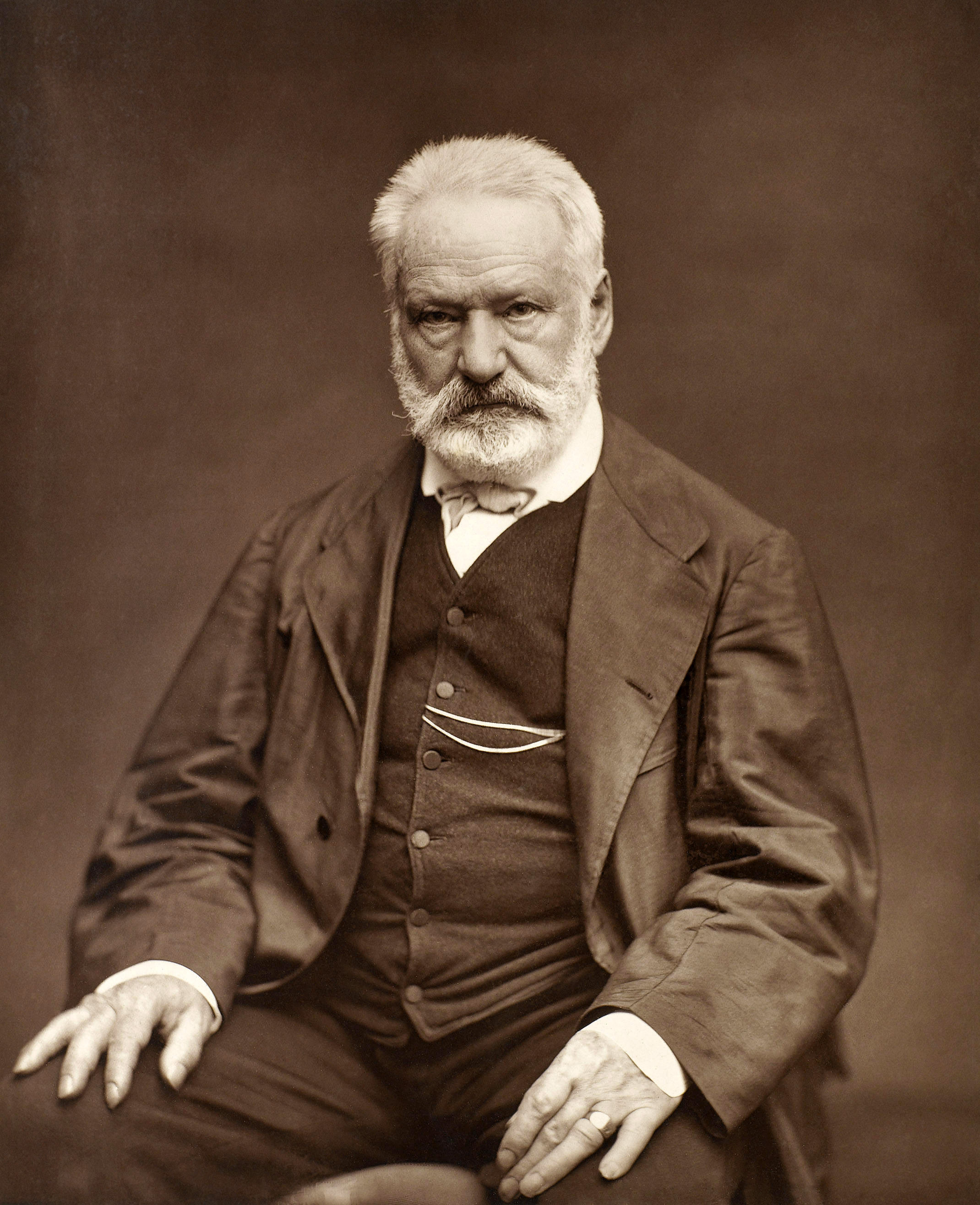

フランス文学と詩は18世紀と19世紀に栄えた。ドゥニ・ディドロは、『百科全書』の主編集者として最もよく知られており、その目的は彼の世紀のすべての知識を要約し、無知と蒙昧主義と戦うことであった。同じ世紀に、シャルル・ペローは、『長靴をはいた猫』、『シンデレラ』、『眠れる森の美女』、『青ひげ』など、子供向けの童話を多作に書いた。19世紀初頭、象徴主義詩はフランス文学における重要な運動であり、シャルル・ボードレール、ポール・ヴェルレーヌ、ステファヌ・マラルメのような詩人がいた。

19世紀には多くのフランス人作家の著作が見られた。ヴィクトル・ユーゴーは、あらゆる文学ジャンルに秀でていたため、「史上最高のフランス人作家」と見なされることもある。ユーゴーの詩はシェイクスピア、ダンテ、ホメロスの詩と比較されてきた。彼の小説『レ・ミゼラブル』は史上最高の小説の一つと広く見なされており、『ノートルダム・ド・パリ』は依然として絶大な人気を誇っている。この世紀の他の主要な作家には、アレクサンドル・デュマ(『三銃士』、『モンテ・クリスト伯』)、ジュール・ヴェルヌ(『海底二万里』)、エミール・ゾラ(『ルーゴン=マッカール叢書』)、オノレ・ド・バルザック(『人間喜劇』)、ギ・ド・モーパッサン、テオフィル・ゴーティエ、スタンダール(『赤と黒』、『パルムの僧院』)などがおり、彼らの作品はフランス国内および世界で最もよく知られているものの一つである。

20世紀初頭、フランスは文学的自由の避難所であった。アメリカ、イギリス、その他の英語圏諸国で猥褻を理由に禁止された作品は、それぞれの著者の母国で入手可能になる数十年前にフランスで出版された。フランス人は文学者をその著作で罰することに消極的であり、起訴は稀であった。20世紀の重要な作家には、マルセル・プルースト、ルイ=フェルディナン・セリーヌ、ジャン・コクトー、アルベール・カミュ、ジャン=ポール・サルトルなどがいる。アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリは『星の王子さま』を書き、これは歴史上最も売れた本の一つである。

中世哲学は、ルネサンスにおける人文主義の出現までスコラ学に支配されていた。近代哲学は、17世紀のルネ・デカルト、ブレーズ・パスカル、ニコラ・マルブランシュの哲学とともにフランスで始まった。デカルトは、古代以来、先人の業績に基づいて構築するのではなく、ゼロから哲学的体系を構築しようとした最初の西洋哲学者であった。18世紀のフランスでは、啓蒙思想を体現したヴォルテールや、その著作がフランス革命に大きな影響を与えたジャン=ジャック・ルソーなど、主要な哲学的貢献が見られた。20世紀には、シモーヌ・ド・ボーヴォワール、カミュ、サルトルの実存主義的作品を含むフランスの哲学者たちがこの分野に大きく貢献した。この時期の他の影響力のある貢献には、シモーヌ・ヴェイユの道徳的・政治的著作、クロード・レヴィ=ストロースを含む構造主義への貢献、ミシェル・フーコーによるポスト構造主義的著作などがある。

8.4. 音楽

フランスは長く多様な音楽史を持つ。ルイ14世のおかげで17世紀に黄金時代を迎え、彼は才能ある音楽家や作曲家を宮廷に雇った。この時代の作曲家には、マルク=アントワーヌ・シャルパンティエ、フランソワ・クープラン、ミシェル=リシャール・ドラランド、ジャン=バティスト・リュリ、マラン・マレなどがおり、彼らは皆宮廷作曲家であった。「太陽王」の死後、フランスの音楽創造は活力を失ったが、次の世紀にはジャン=フィリップ・ラモーの音楽がある程度の名声を得た。ラモーはフランス・オペラの主要な作曲家となり、ハープシコードの主要なフランスの作曲家となった。

クラシック音楽の分野では、フランスはガブリエル・フォーレ、クロード・ドビュッシー、モーリス・ラヴェル、エクトル・ベルリオーズといった数多くの著名な作曲家を生み出してきた。クロード・ドビュッシーとモーリス・ラヴェルは、印象派音楽に関連する最も著名な人物である。二人の作曲家は新しい音楽形式と新しい音を発明した。ドビュッシーは19世紀後半から20世紀初頭にかけて最も影響力のある作曲家の一人であり、非伝統的な音階と半音階の使用は、彼に続く多くの作曲家に影響を与えた。彼の音楽は感覚的な内容と無調性の頻繁な使用で知られている。エリック・サティは20世紀初頭のパリのアヴァンギャルドの主要メンバーであった。フランシス・プーランクの最もよく知られた作品は、ピアノ組曲『3つの常動曲』(1919年)、バレエ『牝鹿』(1923年)、ハープシコードとオーケストラのための『田園協奏曲』(1928年)、オペラ『カルメル派修道女の対話』(1957年)、そしてソプラノ、合唱、オーケストラのための『グローリア』(1959年)である。20世紀半ばには、モーリス・オアナ、ピエール・シェフェール、ピエール・ブーレーズが現代クラシック音楽の発展に貢献した。

フランスの音楽はその後、20世紀半ばのポップ・ミュージックとロック・ミュージックの急速な出現に続いた。英語圏の作品が国内で人気を博したが、「シャンソン・フランセーズ」として知られるフランスのポピュラー音楽も依然として非常に人気がある。この世紀の最も重要なフランスの芸術家には、エディット・ピアフ、ジョルジュ・ブラッサンス、レオ・フェレ、シャルル・アズナヴール、セルジュ・ゲンスブールなどがいる。現代のポップ・ミュージックでは、人気のフレンチ・ヒップホップ、フレンチ・ロック、テクノ/ファンク、ターンテーブリスト/DJが登場した。英語圏諸国と比較してフランスにはロックバンドが非常に少ないが、ノワール・デジール、マノ・ネグラ、ナイアガラ、レ・リタ・ミツコ、そして最近ではシュペルビュス、フェニックス、ゴジラ、シャカ・ポンクのようなバンドが世界的に人気を博している。

8.5. 映画

フランスは映画製作と歴史的かつ強いつながりを持ち、フランス人のオーギュスト・リュミエールとルイ・リュミエール(リュミエール兄弟として知られる)は1895年に映画を創造したとされている。世界初の女性映画監督アリス・ギイ=ブラシェもフランス出身であった。1950年代後半から1960年代にかけてのヌーヴェルヴァーグを含む、いくつかの重要な映画運動がフランスで始まった。フランスは、一部政府による保護もあって、強力な映画産業を持つことで知られている。フランスは依然として映画製作のリーダーであり、2015年時点で他のどのヨーロッパ諸国よりも多くの映画を製作している。また、世界で最も重要かつ有名な映画祭の一つであるカンヌ国際映画祭も開催している。

強力で革新的な映画の伝統とは別に、フランスはヨーロッパおよび世界中の芸術家たちの集いの場でもあった。このため、フランス映画は時として外国の映画と絡み合っている。ポーランド(ロマン・ポランスキー、クシシュトフ・キェシロフスキ、アンジェイ・ズラウスキー)、アルゼンチン(ギャスパー・ノエ、エドガルド・コザリンスキー)、ロシア(アレクサンドル・アレクセイエフ、アナトール・リトヴァク)、オーストリア(ミヒャエル・ハネケ)、グルジア(ゲラ・バブルアニ、オタール・イオセリアーニ)といった国々の監督たちがフランス映画界で活躍している。逆に、リュック・ベッソン、ジャック・ターナー、フランシス・ヴェベールといったフランスの監督たちは、アメリカ映画界など他の国々で多作かつ影響力のあるキャリアを築いてきた。フランスの映画市場はハリウッドに支配されているものの、フランスはアメリカ映画が総映画収入に占める割合が最も小さい唯一の国であり、50%であるのに対し、ドイツでは77%、日本では69%である。フランス映画はフランスの総映画収入の35%を占めており、これはアメリカを除く先進国の中で最も高い割合であり、スペインの14%、イギリスの8%と比較される。2013年、フランスはアメリカに次いで世界第2位の映画輸出国であった。

文化の例外(文化を他の商業製品とは異なるものとして扱う政治的概念)の提唱の一環として、フランスは1993年にWTOの自由化分野リストに文化および視聴覚を含めないようEU全加盟国を説得することに成功した。さらに、この決定は2005年のユネスコによる投票で確認され、「文化の例外」の原則は198カ国が賛成票を投じ、アメリカとイスラエルの2カ国のみが反対票を投じるという圧倒的多数で勝利した。

8.6. ファッション

ファッションは17世紀以来、フランスの重要な産業であり文化輸出であり、現代の「オートクチュール」は1860年代にパリで生まれた。今日、パリはロンドン、ミラノ、ニューヨーク市とともに世界のファッションの中心地の一つと見なされており、多くの主要なファッションハウスの本拠地または本部となっている。「オートクチュール」という表現は、フランスでは法的に保護された名称であり、一定の品質基準を保証するものである。

フランスとファッションおよびスタイル(la modeラ・モードフランス語)との関連は、主にルイ14世の治世に遡る。この時代、フランスの高級品産業はますます王室の管理下に置かれ、フランス宮廷はヨーロッパの嗜好とスタイルの権威となったと言える。しかし、フランスは1860年から1960年にかけて、シャネル、ディオール、ジバンシィといった偉大なクチュリエハウスの設立を通じて、高級ファッション(クチュールまたはオートクチュール)産業における支配力を新たにした。フランスの香水産業は同分野の世界的リーダーであり、グラースの町を中心としている。

デロイトがまとめた2017年のデータによると、フランスのブランドであるLVMH(モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン)は、売上高で世界最大の高級品企業であり、競合他社の2倍以上の売上を上げている。さらに、フランスは売上高上位10社の高級品企業のうち3社(LVMH、ケリングSA、ロレアル)を擁しており、これは世界のどの国よりも多い。

8.7. 食文化

フランス料理は、その多様性と洗練性で世界的に知られている。各地域には独自の料理スタイルがあり、北部ではバターやクリームが一般的な材料であるのに対し、南部ではオリーブオイルがより一般的に使用される。フランスの各地域には伝統的な名物料理があり、南西部のカスレ、アルザス地方のシュークルート・ガルニ、ロレーヌ地方のキッシュ、ブルゴーニュ地方のブフ・ブルギニョン、プロヴァンス地方のタプナードなどがある。

フランスは、ワインとチーズで最も有名であり、これらはしばしば生産地の名称(AOC:原産地呼称統制)で呼ばれる。食事は通常、前菜(entréeアントレフランス語)、主菜(plat principalプラ・プランシパルフランス語)、そしてチーズ(fromageフロマージュフランス語)またはデザート(dessertデセールフランス語)の3コースで構成され、時にはチーズやデザートの前にサラダが出されることもある。

フランス料理は、生活の質とフランスの魅力の重要な要素とも見なされている。フランスの出版物であるミシュランガイドは、一部の優れたレストランに卓越性を称えてミシュランの星を授与する。星の獲得または喪失は、レストランの成功に劇的な影響を与える可能性がある。2006年までに、ミシュランガイドはフランスのレストランに620個の星を授与した。

ワインの伝統に加えて、フランスはビールとラム酒の主要生産国でもある。フランスの主要な3つの醸造地域は、アルザス(国内生産の60%)、ノール=パ・ド・カレー、ロレーヌである。フランスのラム酒は、大西洋とインド洋の島々にある蒸留所で作られている。

8.8. スポーツ

フランスは、「世界最大の年間スポーツイベント」である毎年恒例の自転車レース、ツール・ド・フランスを開催している。フランスで人気のある他のスポーツには、サッカー、柔道、テニス、ラグビーユニオン、ペタンクなどがある。フランスは、1938年と1998年のFIFAワールドカップ、2007年のラグビーワールドカップ、2023年のラグビーワールドカップなどのイベントを主催してきた。また、1960年のヨーロッパネイションズカップ、UEFA EURO 1984、UEFA EURO 2016、2019年のFIFA女子ワールドカップも開催した。サン=ドニにあるスタッド・ド・フランスはフランス最大のスタジアムであり、1998年のFIFAワールドカップと2007年のラグビーワールドカップの決勝戦の会場となった。1923年以来、フランスはル・マン24時間レース(スポーツカー耐久レース)で有名である。フランスでは、パリ・マスターズや、4つのグランドスラムトーナメントの一つである全仏オープンなど、いくつかの主要なテニストーナメントが開催される。フランスの格闘技には、サバットやフェンシングなどがある。

フランスは近代オリンピックと密接な関係がある。19世紀末にオリンピックの復活を提案したのは、フランスの貴族、ピエール・ド・クーベルタン男爵であった。オリンピックのギリシャ起源に敬意を表してアテネが最初の大会の開催地に選ばれた後、パリは1900年に第2回大会を開催した。パリは、ローザンヌに移転する前の国際オリンピック委員会の最初の本拠地であった。1900年以来、フランスはさらに5回オリンピックを主催している。1924年パリオリンピック、2024年パリオリンピック、そして3回の冬季オリンピック(1924年シャモニー、1968年グルノーブル、1992年アルベールヴィル)である。オリンピックと同様に、フランスは1924年にフランスの聴覚障害者自動車整備士ウジェーヌ・ルーベンス=アルケの発案で、パリで聴覚障害者のためのオリンピック(デフリンピック)の初開催を実現した。

サッカーフランス代表とラグビーユニオンフランス代表は、チームのシャツの色とフランス国旗の三色旗にちなんで「レ・ブルー」という愛称で呼ばれている。サッカーはフランスで最も人気のあるスポーツであり、180万人以上の登録選手と18,000以上の登録クラブがある。

ローラン・ギャロス・トーナメントとしても知られる全仏オープンは、5月下旬から6月上旬にかけてパリのスタッド・ローラン・ギャロスで開催される主要なテニストーナメントである。これは世界最高のクレーコートテニス選手権イベントであり、年間4つのグランドスラムトーナメントの2番目である。ラグビーユニオンは、特にパリとフランス南西部で人気がある。ラグビーユニオン代表チームはすべてのラグビーワールドカップに出場しており、毎年開催されるシックス・ネイションズ・チャンピオンシップに参加している。

8.9. マスメディア

2021年、地方日刊紙(『ウエスト・フランス』、『シュド・ウエスト』、『ラ・ヴォワ・デュ・ノール』、『ドーフィネ・リベレ』、『ル・テレグラム』、『ル・プログレ』など)の販売部数は、全国紙(『ル・モンド』、『ル・フィガロ』、スポーツ紙『レキップ』、『ル・パリジャン』、経済紙『レゼコー』など)の2倍以上となった。大都市圏で配布される無料日刊紙は、市場シェアを拡大し続けている。週刊誌部門には、国内で発行される400以上の専門週刊誌が含まれる。

最も影響力のあるニュース雑誌は、左翼系の『L'Obs(旧ヌーヴェル・オプセルヴァトゥール)』、中道系の『L'Express(レクスプレス)』、右翼系の『Le Point(ル・ポワン)』であり、2009年にはそれぞれ40万部以上を発行した。しかし、週刊誌で最も発行部数が多いのはテレビ雑誌と女性誌であり、その中には海外版もある『マリ・クレール』や『ELLE』が含まれる。影響力のある週刊誌には、調査報道・風刺紙の『ル・カナール・アンシェネ』や『シャルリー・エブド』、そして『パリ・マッチ』などがある。他の多くの先進工業国と同様に、印刷メディアはインターネットの台頭により深刻な危機の影響を受けている。2008年、政府はこの分野の改革と財政的自立を支援するための大規模なイニシアチブを開始したが、2009年には、既存の補助金に加えて、経済危機に対処するために印刷メディアを支援するために60万ユーロを拠出しなければならなかった。

1974年、ラジオとテレビにおける長年の中央集権的独占の後、政府機関ORTFはいくつかの国営機関に分割されたが、既に存在していた3つのテレビチャンネルと4つの国営ラジオ局は国家管理下に置かれたままだった。政府が領土内での自由な放送を許可し、ラジオにおける国家独占を終わらせたのは1981年になってからであった。

8.10. 象徴

フランスを代表する国家的象徴物には、三色旗(トリコロール)、国歌「ラ・マルセイエーズ」、国のモットー「自由、平等、友愛」(Liberté, Égalité, Fraternitéリベルテ・エガリテ・フラテルニテフランス語)、共和国の擬人化であるマリアンヌ、そしてガリアの雄鶏などがある。

- 三色旗(トリコロール):青・白・赤の縦縞の旗。フランス革命期にパリ市の紋章の色(青と赤)とブルボン朝の王家の色(白)を組み合わせて誕生したとされる。自由・平等・友愛を象徴するとも言われる。

- ラ・マルセイエーズ:フランス革命戦争中の1792年に作曲された行進曲。1795年に国歌として採用された。

- 自由、平等、友愛(Liberté, Égalité, Fraternitéリベルテ・エガリテ・フラテルニテフランス語):フランス共和国の公式な標語。フランス革命の理念を凝縮したものであり、憲法にも明記されている。

- マリアンヌ:フランス共和国を擬人化した女性像。フリジア帽を被り、自由を象徴する。市庁舎や公文書、硬貨、切手などに描かれる。

- ガリアの雄鶏(Coq gauloisコック・ゴロワフランス語):古代ローマ人がガリア(現在のフランス)の住民を指す「ガルス」(Gallusラテン語)という言葉が、ラテン語で「雄鶏」も意味したことに由来する。フランス人の機知、勇気、誇りを象징するとされる。スポーツの代表チームのエンブレムなどにも用いられる。

これらの象徴は、フランスの歴史、文化、価値観を反映し、国民的アイデンティティの形成に重要な役割を果たしている。

8.11. 祝祭日

フランスの主要な国民の祝日および公休日は以下の通りである。多くはキリスト教に関連するものであるが、フランス革命や戦争の終結を記念するものも重要視されている。

- 1月1日:元日 (Jour de l'Anジュール・ド・ランフランス語)

- 移動祝日(3月~4月):復活祭の日曜日 (Pâquesパックフランス語)

- 移動祝日(3月~4月):復活祭翌日の月曜日 (Lundi de Pâquesランディ・ド・パックフランス語)

- 5月1日:メーデー (Fête du Travailフェット・デュ・トラヴァイユフランス語)

- 5月8日:第二次世界大戦戦勝記念日 (Victoire 1945ヴィクトワール1945フランス語)

- 移動祝日(4月~6月):キリスト昇天祭 (Ascensionアサンシオンフランス語) - 復活祭から40日後の木曜日

- 移動祝日(5月~6月):聖霊降臨祭の日曜日 (Pentecôteパントコートフランス語) - 復活祭から50日後の日曜日

- 移動祝日(5月~6月):聖霊降臨祭の翌日の月曜日 (Lundi de Pentecôteランディ・ド・パントコートフランス語)

- 7月14日:革命記念日(パリ祭) (Fête Nationaleフェット・ナショナルフランス語) - バスティーユ襲撃を記念

- 8月15日:聖母の被昇天 (Assomptionアソンプシオンフランス語)

- 11月1日:諸聖人の日(万聖節) (Toussaintトゥーサンフランス語)

- 11月11日:第一次世界大戦休戦記念日 (Armistice 1918アルミスティス1918フランス語)

- 12月25日:クリスマス (Noëlノエルフランス語)

これらの祝日には、各地で様々な記念行事や祭りが催される。アルザス=モーゼル地方では、上記に加えて聖金曜日と聖ステファノの日(12月26日)も公休日となる場合がある。