1. 国名

ガイアナの公式国名は、Co-operative Republic of Guyanaコオペラティヴ・リパブリック・オブ・ガイアナ英語であり、日本語では「ガイアナ協同共和国」と訳される。この国名は、1980年に施行された現行憲法に明記されている。「ガイアナ」の呼称は、この地域一帯を指す「ギアナ」に由来し、先住民であるアラワク族の言葉で「豊かな水の地」または「多くの水の土地」を意味する。これは、国内に多数の河川が存在することにちなんでいる。

国名に含まれる「協同(Co-operativeコオペラティヴ英語)」という語は、1970年2月23日に当時の首相であったフォーブス・バーナムが提唱した協同組合制度を基盤とする社会主義(協同社会主義)政策を反映したものである。バーナム政権は、国家経済の主要部門を国有化し、協同組合を経済活動の中心に据えることを目指した。この協同社会主義の理念は、ガイアナがイギリスから独立し、共和制へ移行する過程で国家のアイデンティティ形成に大きな影響を与えた。

植民地時代は「イギリス領ギアナ」として知られていたが、独立に際して「ガイアナ」という呼称が採用された。政策変更などから、一時期「Republic of Guyanaリパブリック・オブ・ガイアナ英語」(ガイアナ共和国)の呼称が対外的に使用されたこともあったが、憲法上の国号変更はなされておらず、2024年5月27日以降、日本国外務省はガイアナ政府からの要請や国際社会における呼称を総合的に判断し、従来の「ガイアナ協同共和国」に戻している。漢字表記では「圭亜那」と書かれることもある。

2. 歴史

2.1. 先コロンブス期

ヨーロッパ人が到来する以前のガイアナ地域には、数千年前から人類が居住していたと考えられている。主な先住民族としては、沿岸部に居住したアラワク族(またはロコノ族)や、内陸部から進出してきたカリブ族(カリナ族)が知られている。その他にも、ワイワイ族、マクシ族、パタモナ族、ワピシャナ族、ペモン族、アカワイオ族、ワラオ族など、多様な部族が存在していた。

これらの先住民族は、主にマニオク(キャッサバ)などの根菜栽培を中心とした焼畑農業を営み、狩猟や漁労によって生計を立てていた。彼らは、河川流域に小規模な村落を形成し、部族ごとに独自の言語、文化、社会構造を持っていた。アラワク族は比較的平和的な農耕民族であったのに対し、カリブ族は好戦的で、他の部族を圧迫しながら勢力を拡大したとされる。両部族間では、領域を巡る争いが絶えなかった。彼らは精巧なカヌーを製作し、広範な河川網を利用した交易も行っていた。交易品には、ハンモック、土器、農産物などが含まれていた。

2.2. 植民地時代

ヨーロッパ人によるガイアナ地域の「発見」と、その後の植民地化は、この地域の社会と経済に根本的な変容をもたらした。特にオランダとイギリスによる統治は、プランテーション経済の導入と、それに伴う強制労働システムの確立を特徴とする。

2.2.1. オランダ植民地統治

1498年のクリストファー・コロンブスの第3回航海中にヨーロッパ人として初めてガイアナ沿岸が視認され、1499年にはアロンソ・デ・オヘダとアメリゴ・ヴェスプッチが上陸した。しかし、当初スペインやポルトガルはこの地域を重要視せず、「ワイルド・コースト」と呼ばれていた。

16世紀末、エル・ドラード伝説に惹かれたイギリスのウォルター・ローリー卿などが探検を行ったが、恒久的な入植には至らなかった。本格的な植民地化を開始したのはオランダであった。17世紀初頭、オランダ人はガイアナ沿岸の河川流域に交易所を設け始め、1616年にはエセキボ川沿いに最初の恒久的植民地エセキボを建設した。続いて1627年にはバービス川沿いにバービス植民地、1752年にはデメララ川沿いにデメララ植民地が設立された。

これらの植民地経営の中心となったのが、1621年に設立されたオランダ西インド会社(WIC)である。同社は、当初、アナトーなどの染料やタバコ、綿花などの栽培、先住民との交易(木材、樹脂など)を主な経済活動としていた。先住民とは、初期には比較的友好的な関係を築き、交易相手や労働力として利用した。しかし、17世紀後半以降、カリブ海地域でサトウキビプランテーションの成功が伝えられると、ガイアナの植民地でもサトウキビ栽培が急速に拡大した。このプランテーション経営のために、アフリカから多数の奴隷が強制的に連れてこられ、過酷な労働に従事させられた。オランダは、海岸線の湿地帯を干拓するために、堤防や運河網を建設し、広大なプランテーション地帯を形成した。1648年のミュンスター条約により、スペインはこれらのオランダ植民地の領有を正式に承認した。

2.2.2. イギリス植民地統治とイギリス領ギアナ

ナポレオン戦争中、オランダ本国がフランスに占領されると、ガイアナのオランダ植民地は1796年にイギリスの支配下に入った。その後、一時的にオランダに返還される時期もあったが、1814年のロンドン条約(英蘭条約)により、エセキボ、デメララ、バービスの3植民地は正式にイギリスに割譲された。1831年、これらの植民地は統合され、「イギリス領ギアナ」が成立した。首都はオランダ時代のスタブルークから、イギリス国王ジョージ3世にちなんでジョージタウンと改名された。

イギリス統治下でも、砂糖プランテーションは経済の基幹であり続けた。1834年にイギリス帝国全土で奴隷制度が廃止されると、プランテーションの労働力不足が深刻な問題となった。解放されたアフリカ系奴隷の多くはプランテーション労働を離れ、独自の村落を形成したり、都市部へ移住したりした。この労働力不足を補うため、イギリスは年季契約労働者制度を導入した。当初はマデイラ諸島からのポルトガル人、アイルランド人、ドイツ人などが導入されたが、最大の供給源となったのはイギリス領インド帝国であった。1838年から1917年までの間に、約34万人のインド系契約労働者がガイアナに送られた。その他、中国、アフリカの他の地域からも少数の契約労働者が導入された。

これらの移民の流入は、ガイアナの民族構成を根本的に変え、現代につながる多民族社会の基礎を形成した。特にインド系移民は、契約期間終了後も多くがガイアナに定住し、稲作などの農業に従事したり、小規模商業に進出したりした。アフリカ系住民とインド系住民は、経済的、文化的な違いや、植民地政府による分断統治政策もあり、しばしば緊張関係に置かれた。この民族間の対立は、後の独立運動や独立後の政治にも大きな影響を与えることになる。

19世紀後半には金やボーキサイトといった鉱物資源も発見され、鉱業も発展したが、経済の中心は依然として砂糖であり、一部のイギリス系プランテーション所有者や企業が経済的利益を独占する構造が続いた。

2.3. 独立運動

20世紀に入ると、イギリス領ギアナでも自治と独立を求める動きが活発化した。第一次世界大戦後、労働運動が組織され、1919年には最初の労働組合が結成された。1928年にはイギリスの直轄植民地となり、制限的ながら女性参政権も認められた。

独立運動が本格化したのは第二次世界大戦後である。インド系の歯科医であったチェディ・ジェーガンは、アメリカ留学中に社会主義思想に触れ、帰国後、妻のジャネット・ジェーガンと共に1950年に人民進歩党(PPP)を結成した。PPPは、マルクス・レーニン主義を掲げ、植民地支配からの解放と社会主義国家の建設を目指し、インド系住民を中心に広範な支持を集めた。

1953年、イギリス領ギアナで初めて普通選挙が実施されると、PPPが圧勝し、チェディ・ジェーガンが首相に就任した。しかし、ジェーガン政権の急進的な社会主義政策や、砂糖産業の国有化計画は、イギリス政府やアメリカ合衆国、そして国内の保守層の警戒を招いた。特に、冷戦下において西半球に社会主義政権が誕生することを恐れたイギリスは、選挙からわずか133日後の1953年10月、軍隊を派遣してガイアナ憲法を停止し、ジェーガン政権を解任した。この出来事は「133日間の春」とも呼ばれ、ガイアナの民衆の独立への希求を一層強める結果となった。

その後、独立運動の指導者層内部で分裂が生じた。PPPの有力な指導者の一人であったアフリカ系の弁護士フォーブス・バーナムは、1955年にPPPを離党し、人民国民会議(PNC)を結成した。PNCは、PPPよりも穏健な社会主義を掲げ、アフリカ系住民を主な支持基盤とした。これにより、ガイアナの独立運動は、インド系のPPPとアフリカ系のPNCという、民族を基盤とした二大政党間の対立という様相を呈するようになった。

1960年代初頭には、民族間の緊張が激化し、大規模な暴動やストライキが頻発した。1961年の選挙ではPPPが勝利し、ジェーガンが再び首相に就任したが、その社会主義的政策は国内の混乱を招いた。イギリス政府は、比例代表制の導入など選挙制度の変更を行い、1964年の選挙では、PNCが白人系の利益を代表する統一勢力(UF)と連立を組むことで政権を掌握し、フォーブス・バーナムが首相に就任した。ジェーガンはこの選挙結果を不正と主張したが、バーナム政権下で独立交渉が進められた。

そして、1966年5月26日、ガイアナはイギリス連邦王国の一員として独立を達成した。

2.4. 独立以後

2.4.1. フォーブス・バーナム政権と協同社会主義

フォーブス・バーナムは、独立後も引き続き首相を務め、1970年2月23日には共和制へ移行し、国名を「ガイアナ協同共和国」と改称した。初代大統領には中国系のアーサー・チュンが就任したが、実権はバーナム首相が握り続けた。バーナム政権は「協同社会主義」を国家理念として掲げ、経済の自立と社会の平等を目指した。

この政策の下、主要産業である砂糖やボーキサイトの外国資本企業が国有化され、電気、通信、流通などのインフラも国家管理下に置かれた。協同組合が経済活動の主体として奨励された。外交面では、非同盟運動に積極的に参加し、社会主義諸国との関係を強化した。

しかし、バーナム政権は次第に権威主義的な性格を強めていった。選挙における不正疑惑が絶えず、野党やメディアへの弾圧も行われた。人権状況は悪化し、経済運営の失敗や国際的な市場環境の悪化も相まって、国民生活は困窮した。多くの熟練労働者や知識層が国外へ流出し、国家の発展は停滞した。協同社会主義政策は、平等な社会を目指すという理念にもかかわらず、結果として経済的非効率と政治的抑圧をもたらし、民主主義の発展を妨げたと評価される。特に、民族間の対立を利用した政治運営は、社会の分断を深める結果となった。

2.4.2. ジョンズタウン事件

1978年11月18日、ガイアナ北西部の密林地帯に建設されたコミューン「ジョーンズタウン」で、アメリカ合衆国のカルト教団「人民寺院(Peoples Temple)」の信者らによる集団自殺事件が発生した。教祖ジム・ジョーンズの指示により、信者900人以上(子供約300人を含む)がシアン化合物入りの飲料を飲んで死亡した。この事件は、アメリカ下院議員レオ・ライアンらがジョーンズタウンでの人権侵害疑惑の調査に訪れ、一部信者と共に脱出しようとした際に、教団側から襲撃を受け、ライアン議員を含む5人が殺害されたことが引き金となった。

人民寺院は、1950年代にジム・ジョーンズによってアメリカで設立され、当初は人種平等や社会正義を掲げるキリスト教系の団体として活動していたが、次第にジョーンズの個人崇拝を強め、カルト化していった。アメリカ国内での批判が高まると、ジョーンズは信者と共にガイアナに移住し、理想郷「ジョーンズタウン」を建設した。しかし、そこでは信者に対する厳しい統制や虐待が行われていたとされる。

この事件は、カルト教団の危険性や、指導者によるマインドコントロールの恐ろしさを世界に知らしめ、大きな衝撃を与えた。ガイアナにとっては、国内でこのような悲劇が発生したことで国際的な注目を浴びる一方、バーナム政権の統治能力や国内の治安管理に対する疑問も投げかけられた。

2.4.3. 民主化と現代の政治動向

1985年にフォーブス・バーナムが死去すると、副大統領であったデズモンド・ホイトが後を継いだ。ホイト政権は、バーナム時代の社会主義政策を転換し、市場経済化やIMF・世界銀行との協調を進めた。しかし、長年の権威主義体制と経済の低迷は続いていた。

冷戦終結後の1990年代に入ると、国際社会からの民主化要求が高まり、1992年にはアメリカの元大統領ジミー・カーターらの国際監視団の下で、自由で公正と認められる総選挙が実施された。この選挙で、チェディ・ジェーガン率いる人民進歩党/市民(PPP/C、人民進歩党が市民団体と連携して結成)が勝利し、28年ぶりに政権交代が実現した。ジェーガンが大統領に就任し、民主化への道が開かれた。

ジェーガン政権は、新自由主義的な経済政策を継続しつつ、社会福祉の向上にも努めたが、1997年にジェーガンが死去。その後、妻のジャネット・ジェーガン、続いてバラット・ジャグデオが大統領を務め、PPP/C政権が続いた。しかし、ガイアナの政治は依然としてインド系住民を支持基盤とするPPP/Cと、アフリカ系住民を支持基盤とする人民国民会議・改革(PNCR、人民国民会議が改称)との間で、民族を基盤とした対立が続いた。選挙の度に政治的緊張が高まり、社会不安を引き起こすこともあった。

2015年の総選挙では、PNCRを中心とする野党連合「国民統一のためのパートナーシップ・変化のための同盟(APNU+AFC)」が勝利し、デヴィッド・A・グレンジャーが大統領に就任し、23年ぶりの政権交代が実現した。

近年のガイアナにおける最大の政治的・経済的変化は、2015年にエクソンモービル社によって大規模な海底油田が発見されたことである。2019年末から商業生産が開始され、ガイアナは世界有数の産油国となる可能性を秘めている。これにより、ガイアナ経済は急速な成長を遂げているが、同時に「オランダ病」のリスク、富の公平な分配、環境への影響、汚職の防止といった新たな課題も浮上している。石油収入の管理と国家の持続可能な発展が、今後の大きな政治的争点となっている。

2020年の総選挙では、PPP/Cが勝利し、イルファーン・アリが大統領に就任したが、選挙結果を巡っては前政権側からの不正疑惑の主張があり、数ヶ月にわたる混乱の末に新政権が発足した。民主主義制度は機能しているものの、民族を基盤とした政治構造と、それに伴う社会の分断は、ガイアナが抱える根深い課題であり続けている。石油ブームの中で、民主主義の質を高め、包摂的な社会を構築できるかが問われている。

3. 地理

ガイアナは南アメリカ大陸の北東岸に位置し、北緯1度から9度、西経56度から62度の間に広がる。国土面積は約21.50 万 km2で、南アメリカ大陸ではウルグアイ、スリナムに次いで3番目に小さい主権国家である。北は大西洋に面し、東はスリナム(コレンティン川が国境)、南および南西はブラジル、西はベネズエラと国境を接している。

国土の約80%以上が未開発の熱帯雨林に覆われており、生物多様性に非常に富んでいる。この広大な森林地帯は、アマゾン熱帯雨林の一部を構成する。

「ギアナ」という地域名は、先住民の言葉で「水の多い土地」または「多くの水の土地」を意味し、その名の通り、国内にはエセキボ川、デメララ川、バービス川、コレンティン川といった多数の大きな河川が流れている。これらの河川は、内陸部からの交通路としても重要である。

ガイアナは人口密度が非常に低い国の一つであり、人口の約90%は、海岸線に沿った幅16 kmから64 km程度の狭い低地に集中している。

3.1. 地形および自然地域

ガイアナの地形は、主に以下の5つの自然地域に区分される。

1. 海岸低地 (Low Coastal Plain):大西洋に面した狭く平坦な地域で、国土面積の約5%を占めるが、人口の約90%がここに集中している。この地域は海抜が低く、沼沢地が多いが、オランダ植民地時代に建設された堤防や運河網によって干拓され、肥沃な農地となっている。サトウキビや米の主要な栽培地である。

2. 白砂地帯 (Hilly Sand and Clay Region):海岸低地の内陸側に広がる起伏のある丘陵地帯で、白い砂と粘土質の土壌が特徴。国土面積の約15%を占める。ボーキサイト、金、ダイヤモンドなどの鉱物資源が豊富に埋蔵されている。

3. 森林高地 (Forested Highland Region):国土の大部分(約60%)を占める広大な熱帯雨林地帯。ギアナ高地の一部をなし、起伏に富んだ地形が広がる。エセキボ川、マザルニ川、クユニ川などがこの地域を流れる。豊かな木材資源と生物多様性を誇る。

4. 内陸サバンナ (Interior Savannahs):国土の南西部に広がる乾燥したサバンナ地帯。ルプヌニ・サバンナが代表的で、牛の放牧などが行われている。ブラジルとの国境地帯に位置する。

5. 内陸低地 (Interior Lowlands):最も小さな自然地域で、山地がブラジル国境に向かって徐々に高くなる。

ガイアナにはいくつかの著名な地理的名所がある。

- カイエトゥールの滝 (Kaieteur Falls):ポタロ川にかかる世界最大級の一段落差の滝。落差は約226 m、幅は約100 mに及び、その水量と迫力で知られる。カイエトゥール国立公園内に位置する。

- ロライマ山 (Mount Roraima):ガイアナ、ベネズエラ、ブラジルの三国の国境に位置するテーブルマウンテン(テプイ)。標高は約2772 mで、ガイアナの最高峰である。その独特な景観は、アーサー・コナン・ドイルの小説『失われた世界』の着想源になったと言われている。

その他、アヤンガナ山(約2042 m)、カヌク山地、パカライマ山脈などがある。主要な河川には、最長のエセキボ川(約1010 km)、スリナムとの国境をなすコレンティン川(約724 km)、バービス川(約595 km)、デメララ川(約346 km)などがある。エセキボ川の河口には、シェル・ビーチを含むいくつかの大きな島が存在する。

3.2. 気候

ガイアナの気候は、国土の大部分が熱帯雨林気候(ケッペンの気候区分:Af)に属し、年間を通じて高温多湿である。海岸地域では、北東からの貿易風の影響で暑さが和らげられることがある。

年間平均気温は摂氏27度前後で、季節による気温差は小さい。

降水量は多く、年間を通じて雨が降るが、顕著な雨季が年に二度訪れる。最初の雨季は5月から8月中旬頃まで、二度目の雨季は11月中旬から1月下旬頃までである。これら以外の期間は比較的降水量が少ない乾季となるが、完全な乾燥状態になることは稀である。年間降水量は地域によって異なり、海岸部では約2000 mmから2500 mm、内陸の森林地帯ではそれ以上となる場合もある。一方、南部のサバンナ地域は比較的降水量が少ない。

内陸の高地では、標高が高くなるにつれて気温が若干低下する。

3.3. 生物多様性と環境

ガイアナは世界でも有数の生物多様性を誇る国の一つである。国土の大部分を占める熱帯雨林は、多種多様な動植物の生息地となっている。約8000種の植物が確認されており、そのうち半数は固有種と考えられている。哺乳類は約225種、鳥類は約900種、爬虫類は約880種、両生類も豊富で、魚類や無脊椎動物に至ってはさらに多くの種が存在すると推定される。

主要な生態系としては、熱帯雨林、マングローブ林、サバンナ、河川・湿地生態系などがある。特に熱帯雨林は、ジャガー、オオカワウソ、オオアリクイ、ハーピーイーグル、オオアナコンダ、ピラルクー(世界最大級の淡水魚)、ギアナコックオブザロック(国鳥)といった希少な動植物の宝庫である。

しかし、この豊かな自然環境は、様々な脅威に晒されている。伝統的な森林伐採や、金、ボーキサイト、ダイヤモンドなどの鉱業開発は、森林破壊、土壌浸食、河川の水銀汚染などの環境問題を引き起こしてきた。特に小規模な金採掘における水銀の使用は深刻な問題となっている。近年では、2015年以降に発見された大規模な沖合油田の開発が、新たな環境リスクをもたらす可能性が懸念されている。石油流出事故の危険性や、開発に伴う沿岸生態系への影響などが指摘されている。

ガイアナ政府は、これらの環境問題に対応するため、保護・保全活動にも取り組んでいる。カイエトゥール国立公園やイウォクラマ国際熱帯雨林保全開発センターなどが設立され、生物多様性の保全と持続可能な利用が目指されている。また、先住民コミュニティが管理するカナシェン・コミュニティ・オウンド保護区は、世界最大級のコミュニティ管理保護区である。国際的には、ノルウェー政府との間で森林保全と気候変動対策に関する協力(REDD+)が行われ、森林減少率を低く抑える努力が続けられている。石油収入の一部を環境保護や持続可能な開発に充てることも議論されているが、経済開発と環境保全のバランスが今後の大きな課題である。

4. 政治

ガイアナは、立憲共和制および議会制民主主義に基づく国である。大統領が国家元首であり、行政の長も兼ねる複数政党制を採用している。政治は歴史的に民族間の緊張と結びついており、選挙時にはしばしば社会不安が引き起こされてきた。

4.1. 政府構造

ガイアナの政府構造は、三権分立の原則に基づいている。

行政府:行政府の長は大統領である。大統領は、総選挙の結果に基づき、多数派を形成した政党または政党連合の指導者から選出される。任期は5年。大統領は首相および各大臣を任命し、内閣を組閣する。行政権は、大統領と内閣によって行使される。

立法府:立法府は、一院制の国民議会である。定数は65議席で、そのうち53議席は全国区の比例代表制によって選出され、残りの12議席は10の各州議会から選出される。議員の任期は5年。国民議会は法案の審議・可決、予算の承認、政府の監視などを行う。

司法府:司法府は、行政府および立法府から独立している。最高司法機関は最高裁判所であり、高等法院(High Court)と控訴院(Court of Appeal)から構成される。最終審は、トリニダード・トバゴのポートオブスペインに本部を置くカリブ司法裁判所(CCJ)が担う。憲法は1980年10月6日に施行されたものである。

4.2. 主要政党および選挙

ガイアナの政治は、長年にわたり二大政党が中心となってきた。これらの政党は、主に民族的背景を支持基盤としており、このことが政治的対立の主要な要因の一つとなっている。

- 人民進歩党/市民(PPP/C):1950年にチェディ・ジェーガンらによって設立された人民進歩党(PPP)が母体。主にインド系ガイアナ人の支持を受けている。歴史的にはマルクス・レーニン主義を掲げていたが、現在はより穏健な中道左派的政策を採っている。ガイアナ独立運動の中心的な役割を担い、1992年から2015年まで、および2020年から現在まで政権を担っている。

- 国民統一のためのパートナーシップ(APNU):人民国民会議・改革(PNCR)を中心とする政党連合。PNCRは、1955年にフォーブス・バーナムによって人民進歩党から分裂して結成された人民国民会議(PNC)が前身。主にアフリカ系ガイアナ人の支持を受けている。PNCは独立後の1964年から1992年まで長期政権を維持した。APNUは、2011年にPNCRや他の小政党と「変化のための同盟(AFC)」と連合(APNU+AFC)を組み、2015年の選挙で勝利し、2020年まで政権を担当した。

選挙は5年ごとに行われ、国民議会議員が選出される。この選挙結果に基づいて大統領が決定される。ガイアナの選挙は、歴史的に民族間の緊張を背景に不正疑惑や暴力事件が度々発生してきた。1992年の選挙は、元アメリカ大統領ジミー・カーターらの国際監視団の下で行われ、比較的公正であったと評価されている。しかし、その後も選挙の度に結果を巡る論争や社会不安が繰り返される傾向があった。特に2020年の総選挙では、集計プロセスを巡る不正疑惑から結果確定までに5ヶ月を要し、国内外から懸念が表明された。

近年の主要な政治的争点としては、2015年以降の石油発見に伴う石油収入の管理と分配、経済の多角化、民族間の融和、汚職対策、貧困削減、環境保護などが挙げられる。石油収入が国の将来に大きな影響を与えるため、その透明かつ公正な活用方法が最大の課題となっている。

4.3. 人権

ガイアナの人権状況は、いくつかの課題を抱えている。憲法は基本的な人権と自由を保障しているが、その完全な履行には至っていない側面がある。

性的少数者(LGBT)の権利:ガイアナでは、男性間の同性愛行為は法律で禁止されており、終身刑の対象となり得る。ただし、この法律は実際にはほとんど執行されていない。この法律はイギリス植民地時代から引き継がれたものであり、憲法上の保護規定により改正が困難とされてきた。一方で、異性装(トランスジェンダーの表現)の禁止については、2018年にカリブ司法裁判所(CCJ)によって違憲と判断され、撤廃された。2015年から2020年まで大統領を務めたデヴィッド・A・グレンジャーは、LGBTの権利擁護に対する支持を表明していたが、法改正には至っていない。

司法の公正と法の支配:司法制度は機能しているものの、事件処理の遅延や、リソース不足が指摘されている。また、警察による過剰な力の行使や、拘留中の虐待といった報告も存在する。刑務所の過密状態や劣悪な環境も問題視されている。

先住民族の権利:先住民族は人口の約1割を占めるが、土地の権利、天然資源へのアクセス、社会サービス(教育、医療など)の面で依然として不利な立場に置かれることが多い。特に鉱業開発や森林伐採プロジェクトが、彼らの伝統的な生活様式や環境に影響を与えるケースが報告されている。

汚職:政府や公的機関における汚職は、依然として深刻な問題である。石油収入の増加に伴い、汚職のリスクが高まることが懸念されており、透明性の確保と説明責任の強化が求められている。

その他、女性や子供に対する暴力、人身売買なども社会問題として存在している。国際的な人権団体や国内の市民社会組織は、これらの問題の改善に向けて活動を行っている。

5. 行政区画

ガイアナは10の州(Regionリージョン英語)に分けられている。これらの州は、地理的特徴や人口分布に基づいて設定されている。

5.1. 州

ガイアナを構成する10州の名称、位置、面積、人口、主要な特徴および各州の州都を記述する。

ガイアナは以下の10州から構成される。各州には州都が置かれている。人口は2012年の国勢調査に基づく。

| 番号 | 州名 | 州都 | 面積 (km2) | 人口 (2012年) | 人口密度 (人/km2) |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | バリマ=ワイニ州 | マバルマ | 20,339 | 26,941 | 1.32 |

| 2 | ポメローン=スペナーム州 | アンナ・レジーナ | 6,195 | 46,810 | 7.56 |

| 3 | エセキボ諸島=西デメララ州 | フリーデン・フープ | 3,755 | 107,416 | 28.61 |

| 4 | デメララ=マハイカ州 | トライアンフ | 2,232 | 313,429 | 140.43 |

| 5 | マハイカ=ベルビセ州 | フォート・ウェリントン | 4,190 | 49,723 | 11.87 |

| 6 | 東ベルビセ=コレンティネ州 | ニューアムステルダム | 36,234 | 109,431 | 3.02 |

| 7 | クユニ=マザルニ州 | バルティカ | 47,213 | 20,280 | 0.43 |

| 8 | ポタロ=シパルニ州 | マディア | 20,051 | 10,190 | 0.51 |

| 9 | アッパー・タクトゥ=アッパー・エセキボ州 | レセム | 57,750 | 24,212 | 0.42 |

| 10 | アッパー・デメララ=ベルビセ州 | リンデン | 17,040 | 39,452 | 2.32 |

| 合計 | 21.50 万 km2 | 747,884 | 3.48 |

これらの州のうち、バリマ=ワイニ州(第1州)、クユニ=マザルニ州(第7州)、エセキボ諸島=西デメララ州(第3州)、ポメローン=スペナーム州(第2州)、ポタロ=シパルニ州(第8州)、アッパー・タクトゥ=アッパー・エセキボ州(第9州)の6州の全域または一部は、隣国ベネズエラが領有権を主張するグアヤナ・エセキバ地域に含まれる。また、東ベルビセ=コレンティネ州(第6州)の一部は、スリナムとの間で領有権が争われているティグリ地域(ニューリバー・トライアングル)である。

5.2. 主要都市

首都であるジョージタウンをはじめ、リンデン、ニューアムステルダムなど、主要都市の位置、人口、経済的および文化的重要性について説明する。

ガイアナの主要な都市は以下の通りである。

- ジョージタウン:ガイアナの首都であり、最大の都市。デメララ川の河口、大西洋岸に位置する。人口は約11万8千人(2012年)。国の政治、経済、文化の中心地であり、主要な港湾施設も有する。植民地時代の歴史的建造物が多く残る。カリブ共同体(CARICOM)の本部が置かれている。

- リンデン:アッパー・デメララ=ベルビセ州の州都で、国内第2の都市。デメララ川上流に位置し、人口は約2万7千人(2012年)。ボーキサイト鉱業の中心地として発展した。

- ニューアムステルダム:東ベルビセ=コレンティネ州の州都で、国内第3の都市。バービス川の東岸に位置し、人口は約1万7千人(2012年)。歴史的に重要な港町であり、地域の商業中心地である。

- コリアートン:東ベルビセ=コレンティネ州に位置し、スリナムとの国境に近い都市。人口は約1万1千人(2012年)。

- バルティカ:クユニ=マザルニ州の州都。エセキボ川、マザルニ川、クユニ川の合流点に位置する。内陸部への玄関口であり、鉱業(特に金)の拠点となっている。人口は約8千人(2012年)。

6. 国際関係

(赤色はベネズエラが領と主張するエセキボ地域、黄色はスリナムとの係争地)

ガイアナは、非同盟運動の伝統を持ち、国家主権の尊重、領土保全、平和的紛争解決を外交の基本原則としている。カリブ共同体(CARICOM)の設立メンバーであり、その事務局が首都ジョージタウンに置かれるなど、カリブ海地域との連携を重視している。また、イギリス連邦、国際連合、米州機構(OAS)、南米諸国連合(UNASUR)などにも加盟し、多国間外交を積極的に展開している。

近年では、石油資源の開発に伴い、アメリカ合衆国、中国、ヨーロッパ諸国などとの経済関係が深化している。

6.1. 領土問題

ガイアナは、国土の約3分の2に相当する領域について、隣国のベネズエラおよびスリナムと領有権問題を抱えている。これらの紛争は植民地時代に起因し、独立後も解決に至っていない。

6.1.1. ベネズエラとの紛争

ガイアナ西部、エセキボ川西岸の約15.95 万 km2に及ぶ広大な地域(グアヤナ・エセキバ、ガイアナの国土の約3分の2に相当)について、ベネズエラが領有権を主張している。この紛争は19世紀に遡る。

1899年、イギリス(当時のイギリス領ギアナの宗主国)とベネズエラ間の国境紛争を解決するため、パリで国際仲裁裁判が行われ、現在のガイアナが実効支配する境界線がほぼ確定された。ベネズエラはこの仲裁判断を一度は受け入れたが、1962年に仲裁判断は無効であると主張を再開し、1966年のガイアナ独立直前にイギリス、イギリス領ギアナ、ベネズエラ間でジュネーブ合意が締結された。この合意は、紛争の平和的解決のための手続きを定めたものであったが、具体的な解決には至らなかった。

ベネズエラは、この地域を「グアヤナ・エセキバ」または「レクラメーション・ゾーン(主張地域)」と呼び、自国領土として地図に記載している。1966年10月には、ベネズエラ軍がクユニ川とヴェナム川の合流点にあるアンココ島(ガイアナ側も領有権を主張)に侵攻し、現在も占領を続けている。

近年、エセキボ地域沖合で大規模な油田が発見されたことにより、紛争は再び緊迫化している。ガイアナは2018年、この問題を国際司法裁判所(ICJ)に付託し、1899年の仲裁判断の有効性を確認するよう求めた。ICJは2020年に管轄権を認め、審理が続けられている。

2023年12月、ベネズエラはエセキボ地域の併合の是非を問う国民投票を実施し、圧倒的多数で賛成されたと発表したが、投票率の低さや結果の信頼性について疑問が呈された。この動きに対し、ガイアナ政府は強く反発し、国際社会も懸念を表明した。この紛争は、地域住民の生活や権利にも影響を及ぼしており、特に先住民族の土地問題と深く関連している。

6.1.2. スリナムとの紛争

ガイアナ南東部のニューリバー・トライアングル(ガイアナではティグリ地域とも呼ばれる)と呼ばれる約1.56 万 km2の地域、およびコレンティン川の流路(特に左岸か右岸か、あるいはタールヴェグ(主流線)か)を巡って、スリナムと領有権を争っている。

ニューリバー・トライアングルについては、1969年にガイアナ国防軍がスリナムの測量隊を同地域から排除して以来、ガイアナが実効支配を続けている。

また、両国間の海洋境界線についても争いがあった。この海域には石油・ガス資源の存在が期待されており、2000年にはガイアナが石油探査許可を与えた企業に対し、スリナム海軍が退去を命じる事件が発生した。この問題は国際海洋法裁判所(ITLOS)に付託され、2007年9月、ITLOSは両国間の海洋境界線を画定する判決を下した。この判決は、係争海域の大部分をガイアナの管轄と認めるものであったが、一部はスリナムの権利も認めた。陸上の国境紛争については未解決のままである。

6.2. 国際機関

ガイアナは多くの国際機関に加盟し、多国間外交を積極的に展開している。

- 国際連合(UN):1966年の独立と同時に加盟。各種専門機関にも参加し、国際協力や開発問題に取り組んでいる。国連安全保障理事会の非常任理事国を3度務めている(1975年-1976年、1982年-1983年、2024年-2025年)。

- イギリス連邦:独立以来の加盟国。政治、経済、文化など幅広い分野で他の加盟国と協力関係にある。

- カリブ共同体(CARICOM):1973年の設立からの原加盟国であり、事務局は首都ジョージタウンに置かれている。カリブ海地域の経済統合、外交政策の調整、機能的協力の中心的な役割を担う。

- 米州機構(OAS):1991年に加盟。西半球における民主主義、人権、安全保障、開発の促進に貢献している。

- 南米諸国連合(UNASUR):2008年の設立時の加盟国。南米諸国との連携強化を目指しているが、近年は活動が停滞気味である。

これらの国際機関を通じて、ガイアナは小国の立場から国際的な発言力を確保し、開発課題や気候変動、領土問題など、自国が直面する問題への国際的な理解と支援を求めている。

6.3. 日本との関係

日本とガイアナは、1967年に外交関係を樹立した。両国間の交流は、主に経済協力、文化交流、国際場裡における協力などを通じて行われている。

日本は、ガイアナに対して政府開発援助(ODA)を通じた支援を行っており、特にインフラ整備、水産、防災、教育などの分野で協力実績がある。近年では、気候変動対策や持続可能な開発目標(SDGs)達成に向けた協力も進められている。

貿易関係は比較的限定的であるが、日本はガイアナから木材、非鉄金属などを輸入し、ガイアナは日本から自動車、機械類などを輸入している。

文化面では、日本文化の紹介イベントや、人的交流が散発的に行われている。

ガイアナの石油生産本格化に伴い、日本のエネルギー企業が関心を示す可能性もあり、今後の経済関係の発展が期待される。両国は、国際連合などの国際フォーラムにおいて、民主主義、法の支配、平和的紛争解決といった共通の価値観に基づき協力関係を維持している。日本はトリニダード・トバゴに駐在する大使館がガイアナを兼轄している。

7. 軍事

ガイアナの軍事力は、ガイアナ国防軍(Guyana Defence Forceガイアナ・ディフェンス・フォース英語、GDF)が担っている。GDFは1965年、独立に先立って設立された。

組織・規模:GDFは、陸軍、沿岸警備隊(事実上の海軍)、航空団(事実上の空軍)から構成される統合軍である。総兵力は約3,000人から4,500人程度と推定される比較的小規模な軍隊である。予備役も存在する。

主要任務:GDFの主な任務は、国土の防衛、領土保全、国内の治安維持支援、災害救助、国境警備などである。特に、ベネズエラやスリナムとの国境紛争を抱えているため、国境地域の監視と防衛が重要な任務となっている。

装備:GDFの装備は、主に軽火器、迫撃砲、小型の哨戒艇、輸送ヘリコプター、軽輸送機などで構成されており、大規模な通常戦力は保有していない。装備の多くは旧式化しているが、近年、近代化の努力も一部で見られる。

軍事協力:ガイアナは、アメリカ合衆国、イギリス、ブラジル、カナダなどと軍事協力関係を結んでいる。これらの国々から、訓練支援、装備供与、情報共有などの形で協力を受けている。特にブラジルとは国境警備に関する協力が緊密であり、アメリカ合衆国とは近年、軍事演習や能力向上支援を通じて関係を強化している。カリブ共同体(CARICOM)の枠組み内での地域安全保障協力にも参加している。

GDFは、小規模ながらも、国の主権と安全保障を維持するための重要な役割を担っている。

8. 経済

ガイアナ経済は、伝統的に農業と鉱業に依存してきたが、2015年の大規模な沖合油田の発見以降、急速な変革期にある。

2019年末に石油の商業生産が開始されて以来、ガイアナは世界で最も高い経済成長率を記録する国の一つとなった。例えば、2020年には実質GDP成長率が43.5%に達し、その後も非常に高い成長が続いている。IMFの予測では、2024年には一人当たりGDPが南米で最も豊かな国の一つになる可能性があるとされている。2022年のGDPは154.00 億 USDと推定される。

しかし、この急成長は主に石油部門によるものであり、非石油部門の成長は比較的緩やかである。石油ブームは、インフレ圧力、労働力不足、インフラへの負担増といった課題ももたらしている。また、石油収入の適切な管理、経済の多角化による「オランダ病」の回避、富の公平な分配、環境保護、労働者の権利保護、社会インフラの整備などが、持続可能な発展のための重要な課題となっている。世界銀行は、依然として大きな貧困が存在し、成長管理において重大なリスクに直面していると指摘している。

過去には、ガイアナ経済は国家債務問題に苦しんだが、重債務貧困国(HIPC)イニシアティブや多国間債務救済イニシアティブ(MDRI)などを通じて、大幅な債務削減が実現した。

失業率は依然として比較的高く、特に若年層の雇用問題が課題である。物価は、石油ブームによる需要増と供給制約から上昇傾向にある。

8.1. 主要産業

ガイアナの主要産業は以下の通りである。

- 農業:伝統的に経済の重要な柱であり、特にサトウキビと米が主要作物である。

- サトウキビ:植民地時代からの主要輸出品であり、大規模なプランテーションで栽培される。国営企業のガイアナ砂糖公社(GuySuCo)が長らく生産の中心であったが、近年は国際価格の低迷や経営効率の問題から改革が進められている。ラム酒の原料としても重要である。

- 米:主に沿岸低地で栽培され、国内消費および輸出向けに生産されている。

- その他、野菜、果物、ココナッツなども生産される。水産業(特にエビ漁)も輸出に貢献している。

- 鉱業:ボーキサイト、金、ダイヤモンドが主要な鉱物資源である。

- ボーキサイト:リンデン地域を中心に産出され、主要な輸出品の一つ。かつては国営企業が中心であったが、外国資本も参入している。

- 金:大規模鉱山および小規模採掘者によって採掘される。金の価格変動が経済に影響を与える。2015年の金生産量は14トン。

- ダイヤモンド:主に河川流域で採掘される。

- 林業:国土の大部分が森林に覆われているため、豊富な木材資源を有する。持続可能な森林管理が課題となっている。

- 石油・ガス産業:2015年にエクソンモービル社などが沖合で大規模な油田を発見して以来、ガイアナ経済の様相を一変させた。2019年末からリザ・フェーズ1プロジェクトで生産が開始され、その後も次々と新たな油田が発見・開発されている。2022年時点で確認埋蔵量は110億バレルを超え、今後も増加が見込まれている。これにより、ガイアナは短期間で主要な産油国となり、莫大な石油収入が見込まれている。この収入は、国家財政の改善、インフラ整備、国民生活の向上に貢献すると期待される一方、資源依存経済への移行、環境への影響(石油流出リスク、炭素排出)、社会的不平等の拡大、ガバナンス(汚職防止、透明性確保)といった課題への対応が急務となっている。政府は、石油収入を管理するためのソブリン・ウェルス・ファンド(国家基金)を設立している。

8.2. 経済動向と展望

ガイアナ経済は、独立後、特にフォーブス・バーナム政権下での社会主義政策と国有化により停滞し、1980年代には深刻な経済危機に見舞われた。多額の対外債務を抱え、国民生活は困窮した。1990年代以降、市場経済化への移行と構造調整プログラムの実施、国際的な債務救済(HIPCイニシアティブ、MDRIなど)により、経済は徐々に安定を取り戻した。

2015年の大規模油田発見は、ガイアナ経済にとって歴史的な転換点となった。2019年末からの石油生産開始により、ガイアナは未曾有の経済成長を経験している。IMFの報告によれば、2020年の実質GDP成長率は43.5%、2021年は20%超と予測されるなど、世界最高水準の成長が続いている。2022年には1人当たりGDPが5252 USD(2019年推定)から大幅に増加し、今後数年で南米で最も豊かな国の一つになると見込まれている。

この石油ブームは、国家財政の改善、インフラ投資の拡大、教育・医療水準の向上など、多くの機会をもたらす一方で、以下のような深刻な課題も伴っている。

- 「オランダ病」のリスク:石油部門への過度な依存が、他の伝統産業(農業、鉱業など)の競争力低下や衰退を招く危険性。

- 所得分配の不公平:石油収入が一部の層に集中し、貧富の格差が拡大する懸念。2017年時点で人口の41%が貧困ライン以下で生活しており、石油ブームの恩恵が広く行き渡るかが課題。

- 持続可能な開発:石油収入を教育、医療、インフラ、経済多角化など、長期的な国家発展に繋がる分野へ戦略的に投資する必要性。

- 環境保護:石油開発に伴う海洋汚染リスク、炭素排出量の増加、生物多様性への影響。既存の鉱業や林業による環境問題への対応も引き続き重要。

- ガバナンスと汚職:莫大な石油収入が汚職や不正行為を誘発するリスク。透明性の高い収入管理と説明責任の確保が不可欠。

- 労働者の権利保護:新たな産業における労働条件の整備や、国内労働者の技能向上。

IMFや世界銀行などの国際機関は、ガイアナの経済成長を高く評価しつつも、これらの課題への対応の重要性を強調している。政府は、天然資源基金(NRF)を設立し、石油収入の管理と歳出に関するルールを定めているが、その運用と実効性が問われている。

8.3. 対外貿易

ガイアナの対外貿易は、石油生産の開始により劇的に変化している。

主要輸出品:

- 伝統的には、金、米、砂糖、ボーキサイト、エビ、木材などが中心であった。

- 2019年末以降、原油が最大の輸出品となり、輸出額全体を急増させている。2022年には、原油が輸出総額の85.9%(159.00 億 USD)を占めた。

- その他、金(7.36%、13.60 億 USD)、米(2.32%、4.29 億 USD)、アルミニウム鉱石(ボーキサイト)(1.04%、1.92 億 USD)、ハードリカー(ラム酒など)(0.65%、1.20 億 USD)が続く(2022年)。

主要輸入品:

- 石油精製品(国内需要を満たすため)、機械類、輸送機器(自動車、大型建設車両、トラックなど)、工業製品、食料品など。

- 2022年の主要輸入品目は、石油精製品(11.8%、4.41 億 USD)、バルブ(5.48%、2.06 億 USD)、自動車(2.87%、1.08 億 USD)、大型建設車両(2.81%、1.06 億 USD)、配達用トラック(2.18%、8170.00 万 USD)など。

主要貿易相手国(2022年):

- 輸出:パナマ(31.6%)、オランダ(15.5%)、アメリカ合衆国(12.8%)、アラブ首長国連邦(6.39%)、イタリア(6.35%)。

- 輸入:アメリカ合衆国(27.8%)、中国(14.3%)、ブラジル(7.06%)、トリニダード・トバゴ(6.84%)、スリナム(4.23%)。

貿易収支:

- 伝統的に貿易赤字が続くことが多かったが、石油輸出の急増により、貿易黒字に転換し、その規模も拡大している。2022年の輸出総額は185.00 億 USD、輸入総額は37.50 億 USDであった。

ガイアナはカリブ共同体(CARICOM)の単一市場経済(CSME)に参加しており、域内貿易も行われている。

8.4. 税制

ガイアナの税制は、所得税、法人税、財産税、関税、そして2007年に導入された付加価値税(VAT)などが主要な柱となっている。

付加価値税(VAT):2007年1月1日に、従来の複数の間接税(消費税、購入税など6種類)に代わって導入された。標準税率は当初16%であったが、その後14%に引き下げられた。VATの導入は、税収基盤の拡大、税務行政の効率化、脱税の防止を目的としていた。導入当初は企業側の事務負担増などから反発もあったが、政府は税収増と公平性向上に繋がるとして推進した。特定の基礎的食料品や医療サービスなどは非課税またはゼロ税率となっている。

所得税・法人税:個人所得税は累進課税、法人税も一定の税率が課されている。石油・ガス産業に対しては、別途特別な税制(生産分与契約に基づくロイヤルティや法人税など)が適用される。

石油収入の増加に伴い、国家財政は大幅に改善しているが、税制全体の公平性、効率性、そして石油以外の産業への税負担のあり方などが、今後の経済運営における重要な検討課題となる。政府は、石油収入を適切に管理しつつ、非石油部門の税収基盤も強化していく必要がある。

9. 社会

ガイアナ社会は、その多様な民族構成と文化の共存を大きな特徴とする。しかし、この多様性は歴史的に政治的・社会的な緊張の原因ともなってきた。近年の石油ブームは、社会構造にも変化をもたらす可能性がある。

9.1. 人口

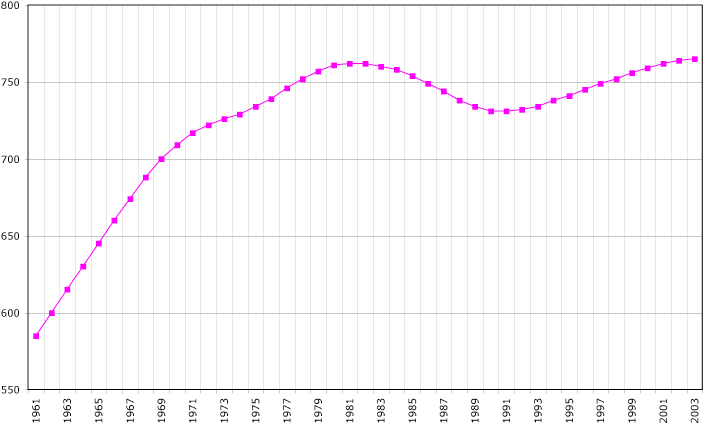

ガイアナの総人口は、2019年推定で約74万4千人。国土面積(約21.50 万 km2)に対して人口は少なく、人口密度は非常に低い(約3.5人/km²)。人口の約90%は、首都ジョージタウンを含む大西洋沿岸の狭い低地帯に集中している。内陸部は人口が希薄である。

人口は長らく停滞または微減傾向にあったが、これは高い移出率(特に北米やカリブ海諸国への移民)が自然増を相殺してきたためである。1980年代には経済的・政治的混乱から顕著な人口減少が見られた。近年の石油ブームが人口動態にどのような影響を与えるか注目される。

民族構成(2012年国勢調査に基づく):

- インド系(印僑):39.8%。19世紀から20世紀初頭にかけて、主にサトウキビプランテーションの年季契約労働者としてインドから移住した人々とその子孫。主に農業、商業に従事し、PPP/Cの主要な支持基盤。

- アフリカ系:29.3%。主に17世紀から19世紀にかけて、奴隷としてアフリカ(主に西アフリカ)から強制的に連れてこられた人々とその子孫。解放後は都市部や公務員、鉱業などに従事する者が多い。APNU(PNCR)の主要な支持基盤。

- 混血:19.9%。上記の民族間の混血。

- 先住民族(アメリンディアン):10.5%。アラワク族、カリブ族、ワラオ族、マクシ族、パタモナ族、ワピシャナ族、ペモン族、アカワイオ族、ワイワイ族など、9つの主要な部族が存在する。主に内陸部の森林地帯やサバンナに居住し、伝統的な生活様式を維持している者もいるが、都市部への移住も進んでいる。土地の権利や資源利用を巡る問題に直面することが多い。

- その他:ヨーロッパ系(主にポルトガル系)、中国系などが少数存在する。

この多民族構成はガイアナ社会の豊かさの源泉である一方、歴史的に政治的対立や社会的分裂の要因ともなってきた。民族間の融和と共生が国家の安定と発展のための重要な課題である。

9.2. 言語

ガイアナの公用語は英語である。教育、行政、メディア、ビジネスなど、公式な場面で広く使用されている。南アメリカ大陸で唯一、英語を公用語とする国である。

しかし、国民の大多数が日常的に使用するのは、ガイアナ・クレオール語である。これは英語を基層言語とし、アフリカの諸言語、ヒンディー語、先住民言語などの影響を受けたクレオール言語であり、独自の語彙や文法構造を持つ。ガイアナ人のアイデンティティと深く結びついている。

先住民言語も少数ながら話されている。主なものに、アラワク語、カリブ諸語(アカワイオ語、マクシ語、ワイワイ語など)、ワラオ語などがある。これらの言語は話者数の減少や消滅の危機に瀕しており、言語保存の努力が求められている。

その他の移民言語としては、インド系コミュニティの一部(特に高齢者)でガイアナ・ヒンドゥスターニー語(主にボージプリー語やアワディー語に由来)やタミル語が話されることがある。また、ウルドゥー語もイスラム教徒のインド系住民によって宗教的な文脈で使用されることがある。

ポルトガル語やスペイン語も、ブラジルやベネズエラとの国境地帯や、これらの国々からの移民コミュニティで話されることがある。

9.3. 宗教

ガイアナは宗教的に多様な国家であり、信教の自由が憲法で保障されている。2012年の国勢調査によると、主な宗教構成は以下の通りである。

- キリスト教:62.7%。最大の宗教グループであり、様々な教派が存在する。

- プロテスタント:約40%(ペンテコステ派 22.8%、英国国教会 5.2%、セブンスデー・アドベンチスト教会 5.4%、メソジスト 1.4%などを含む)

- カトリック:7.1%

- その他のキリスト教系:約21%

- ヒンドゥー教:24.8%。主にインド系住民によって信仰されている。

- イスラム教:6.8%。主にインド系および一部アフリカ系住民によって信仰されている。

- その他:3.1%(ラスタファリアニズム、バハイ教、伝統的宗教など)

- 無宗教:3.1%

宗教はガイアナ人のアイデンティティにおいて重要な要素であり、文化、祝祭、社会慣習に大きな影響を与えている。キリスト教は植民地時代にヨーロッパ文化と共に広まり、教育機関の設立にも深く関わった。ヒンドゥー教とイスラム教は、インド系契約労働者の到来と共に持ち込まれ、独自の宗教施設やコミュニティを形成してきた。

一般的に、ガイアナ社会は宗教的寛容性が高いとされているが、過去には政治的対立と結びついた宗教間の緊張が見られたこともある。主要な宗教の祝祭日(クリスマス、イースター、ディーワーリー、ファグワー、イードなど)は国民の祝日として祝われている。

9.4. 教育

ガイアナの教育制度は、イギリスの教育制度を基盤としている。初等教育(6年間)と中等教育前期(5年間)が義務教育とされている。

学制:

- 就学前教育(保育園・幼稚園)

- 初等教育(Primary School):6歳から6年間

- 中等教育(Secondary School):5年間。終了時にカリブ海試験評議会(CXC)が実施する中等教育修了資格試験(CSEC)を受験する。

- 高等教育(Post-secondary/Tertiary Education):ガイアナ大学、高等専門学校、教員養成カレッジなど。一部の学校では、CXCの上級試験であるカリブ海高等職業資格試験(CAPE)や、イギリスのAレベルに相当する課程も提供されている。

主要な教育機関:

- ガイアナ大学(University of Guyana):1963年設立。国内唯一の総合大学であり、様々な学部を有する。

- クイーンズ・カレッジ(Queen's College):ジョージタウンにある名門中等学校。

識字率・教育水準:

識字率は比較的高く、1990年には96%と推定されていた。UNESCOの2014年の推計では、15歳から24歳の識字率は96.7%である。しかし、機能的識字率(日常生活で読み書きを効果的に使える能力)はこれより低い可能性が指摘されている(2000年時点で70%程度との研究もある)。

課題:

ガイアナの教育システムは、いくつかの深刻な課題に直面している。

- 教員不足と質の問題:特に資格を持つ熟練教員が不足しており、給与水準の低さや労働条件の悪さから、優秀な人材が国外へ流出する傾向がある。世界銀行の評価では、約半数の教員が専門的な訓練を受けておらず、教材も不十分であるとされている。

- 施設・設備の未整備:特に地方や内陸部では、学校の建物や教材、実験設備などが不足している。

- 地域格差:都市部と地方・内陸部との間で、教育の質やアクセスに大きな格差が存在する。

- カリキュラムの適切性:科学技術、職業技術、経営管理、情報技術といった、現代社会のニーズに対応できる人材育成のためのカリキュラム改善が求められている。

- 財政的制約:教育予算が限られており、これらの課題への対応が十分に進んでいない。

近年の石油収入の増加に伴い、教育分野への投資拡大が期待されているが、質の高い教育を全国民に提供するためには、構造的な改革と持続的な努力が必要である。

9.5. 保健

ガイアナの保健医療状況は、いくつかの改善は見られるものの、依然として多くの課題を抱えている。

平均寿命:2020年時点で約69.5歳と推定される。

乳児死亡率:出生1,000人あたり約24.2人(1998年)と、カリブ海諸国の中では比較的高い水準にある。

主要な疾病:

- 生活習慣病:心血管疾患、糖尿病、高血圧症などが主な死因となっている。

- 感染症:HIV/AIDSの罹患率は、2011年時点で15歳から49歳の人口の1.2%と推定される。マラリアは特に内陸部で依然として問題である。呼吸器感染症や下痢性疾患も一般的である。

- その他:デング熱などの蚊媒介性疾患も発生する。

保健医療システム:

公的医療サービスは、保健拠点(ヘルス・ポスト)、保健センター、地区病院、地域病院、そして首都ジョージタウンの国立病院という5段階のシステムで提供されている。しかし、特に地方や内陸部では、医療施設や医療従事者(医師、看護師)の不足、医薬品や医療機器の欠如が深刻である。都市部との格差が大きい。民間医療機関も存在するが、費用が高いため利用できる層は限られる。

多くの熟練した医療専門家が、給与や労働条件の悪さから国外へ流出しており、人材不足がサービスの質を低下させる一因となっている。

公衆衛生上の問題:

- 高い自殺率:ガイアナは世界で最も自殺率が高い国の一つとして知られている。2014年のPAHO/WHOの報告では、人口10万人あたり44.2人と、世界最悪の水準であった。社会経済的要因(貧困、失業)、アルコール乱用、農薬への容易なアクセス、メンタルヘルスケアの不足などが背景にあると考えられている。

- メンタルヘルス問題:うつ病や不安障害などのメンタルヘルス問題が広く存在するが、専門的な治療やサポートへのアクセスは非常に限られている。社会的な偏見も根強い。

- 水と衛生:安全な飲料水へのアクセスや適切な衛生施設の普及は、特に地方部で依然として課題である。

石油収入の増加により、保健医療分野への投資拡大が期待されているが、システムの効率化、人材育成、地域格差の是正、メンタルヘルス対策の強化など、多岐にわたる取り組みが必要である。

10. 交通および社会基盤

10.1. 交通

ガイアナは左側通行の国である。これは、南アメリカ大陸ではスリナムとフォークランド諸島(イギリス領)と共に少数派である。

道路網:

総延長は約8000 kmであるが、そのうち舗装されているのはごく一部(約600 km程度)である。主要な道路は海岸沿いの人口密集地域に集中しており、首都ジョージタウンと他の主要都市(リンデン、ニューアムステルダムなど)を結んでいる。内陸部への道路網は未整備な区間が多く、雨季には通行が困難になることが多い。ブラジルとの国境の町レセムへ向かう道路は、近年改修が進められているが、依然として厳しい状況である。

航空:

- 国際空港:チェディ・ジェーガン国際空港(旧ティメーリ国際空港)が主要な国際ゲートウェイであり、ジョージタウン近郊に位置する。北米、カリブ海諸国、ヨーロッパへの路線が就航している。ユージーン・F・コレイア国際空港(旧オグル空港)も、主に近隣諸国や国内線、チャーター便に利用される。

- 国内線:広大な内陸部へのアクセスには、小型機による国内航空便が不可欠である。国内には約90箇所の小規模な飛行場や滑走路が存在するが、舗装されているものは少ない。

海運・港湾:

ジョージタウン港が主要な国際港であり、輸出入貨物の大半を取り扱う。その他、ニューアムステルダム港、ポート・カイトゥマ港などがある。水深が浅いため、大型船の入港には制限がある。

河川交通:

エセキボ川、デメララ川、バービス川などの主要河川は、内陸部への重要な交通手段となっている。特に道路網が未整備な地域では、ボートやバージ(はしけ)が人や物資の輸送に利用される。航行可能な水路は約1000 kmに及ぶ。

鉄道:

現在、公共の旅客鉄道は存在しない。過去には鉱業用の専用鉄道が存在したが、その多くは廃止されている。

10.2. 電力

ガイアナの電力供給は、国営のガイアナ電力電灯会社(GPL)がほぼ独占的に行っている。

現状と課題:

- 主要な発電源:主にディーゼル発電機に依存しており、発電コストが高く、燃料価格の変動に影響を受けやすい。総設備容量は約226メガワット (MW) 程度。

- 電力不足と供給不安定:電力需要の増加に対し供給が追いつかず、計画停電や突発的な停電が頻繁に発生している。送配電網の老朽化や損失も問題となっている。これは、国民生活や経済活動の大きな障害となっている。

- 地方・内陸部の状況:特に地方や内陸部では、GPLの送電網が整備されておらず、自家発電機に頼るか、全く電化されていない地域も多い。

再生可能エネルギー開発:

政府は、ディーゼル発電への依存を減らし、電力供給の安定化とコスト削減を図るため、再生可能エネルギーの開発に力を入れている。

- 水力発電:国内には豊富な水資源があり、水力発電の潜在能力が高いとされている。いくつかの大規模水力発電プロジェクトが計画・検討されているが、環境への影響や資金調達の面で課題もある。

- 太陽光発電:太陽光発電の導入も進められており、特に地方の電化されていないコミュニティや公共施設などで活用されている。

- バイオマス発電:サトウキビの搾りかす(バガス)を利用したバイオマス発電の可能性も検討されている。

石油生産による歳入増を、電力インフラの近代化や再生可能エネルギーへの移行に活用することが期待されている。安定した安価な電力供給は、ガイアナの持続的な経済発展にとって不可欠である。

11. 文化

11.1. 文化的特徴

ガイアナの文化は、様々な民族集団が持ち込んだ伝統と、イギリス植民地時代の影響、そしてクレオール化の過程を経て形成された。

- インド系文化:人口の最大多数を占めるインド系住民は、ヒンドゥー教やイスラム教の信仰、ディーワーリーやファグワー(ホーリー)といった祝祭、独自の音楽(チャトニー音楽など)や舞踊、サリーなどの伝統衣装、そしてカレーを中心とした食文化などを色濃く保持している。

- アフリカ系文化:アフリカ系住民は、キリスト教の信仰に加え、アフリカ起源の太鼓のリズムやダンス、フォークロア(民話)、料理(クックアップライス、メタムジーなど)といった文化を継承している。解放奴隷としての歴史や、協同組合運動への関与も、彼らのアイデンティティ形成に影響を与えている。

- 先住民文化:アラワク、カリブ、ワラオなど各部族は、独自の言語、神話、伝統工芸(ハンモック、籠編みなど)、自然と共生する生活様式を部分的に維持している。キャッサバを中心とした食文化や、伝統的な薬草の知識なども重要である。

- ヨーロッパ文化:公用語としての英語、法制度、教育制度、クリケットなどのスポーツ、建築様式(ジョージタウンの木造建築など)にイギリスの影響が強く見られる。ポルトガル系移民は、特に商業やカトリック信仰において一定の役割を果たしてきた。

- 中国系文化:中国系移民は、商業や料理(中華料理)の分野でガイアナ社会に貢献している。

これらの多様な文化的要素は、互いに影響を与え合いながら共存し、ガイアナ独自のクレオール文化(言語、音楽、食生活など)を生み出している。例えば、ガイアナ・クレオール語は英語を基盤としながらも、アフリカやインドの言語の影響を受けている。

社会慣習においては、家族やコミュニティの絆が重視される傾向がある。宗教行事や民族的な祝祭は、コミュニティの結束を強める重要な機会となっている。

11.2. 主要行事および祝祭日

ガイアナでは、多文化社会を反映して、様々な宗教的・文化的な行事が祝われ、その多くが国民の祝日となっている。

- マシュラマニ(Mashramani):2月23日。ガイアナが共和制に移行したことを記念する共和国記念日。国内最大の祝祭であり、カラフルな衣装をまとったパレード、カリプソやソカの音楽コンテスト、ダンス、フードフェアなどが各地で開催される。「マシュラマニ」は先住民の言葉で「祝賀」や「共同作業の後の祝い」を意味する。

- ファグワー(Phagwah / Holi):(3月頃、移動祝祭日)。ヒンドゥー教の春の到来を祝う祭りで、人々が色粉や色水を掛け合う。

- ディーワーリー(Diwali):(10月/11月頃、移動祝祭日)。ヒンドゥー教の光の祭りで、家々や寺院が「ディヤ」と呼ばれる小さな土製のランプで灯され、悪に対する善の勝利を祝う。

- イード・アル=フィトル(Eid-ul-Fitr):(移動祝祭日)。イスラム教のラマダン(断食月)明けを祝う祭り。

- イード・アル=アドハー(Eid-ul-Adha):(移動祝祭日)。イスラム教の犠牲祭。

- クリスマス:12月25日。キリスト教の主要な祝祭。

- イースター:(3月/4月頃、移動祝祭日)。キリスト教の復活祭。グッドフライデー(聖金曜日)とイースターマンデー(復活祭月曜日)が祝日。

- その他:新年(1月1日)、労働者の日(5月1日)、インド人到達の日(5月5日)、独立記念日(5月26日)、CARICOMの日(7月第一月曜日)、解放記念日(8月1日、奴隷解放を記念)、ボクシング・デー(12月26日または27日)なども国民の祝日である。

これらの祝祭は、ガイアナの文化的多様性と国民的アイデンティティを象徴するものとなっている。

11.3. スポーツ

ガイアナで最も人気のあるスポーツはクリケットである。ガイアナは、他のカリブ海諸国と共に多国籍ナショナルチームであるクリケット西インド諸島代表を構成し、国際試合(テストマッチ、ワンデイ・インターナショナル、T20インターナショナル)に参加している。国内では、地域間のクリケットリーグが盛んに行われている。2007年にはクリケット・ワールドカップの試合会場の一つとして、ジョージタウン郊外にプロビデンス・スタジアムが建設された。

サッカーも人気があり、国内リーグ(GFFエリートリーグ)が存在する。サッカーガイアナ代表チーム(愛称:ゴールデン・ジャガーズ)は、FIFAワールドカップへの出場経験はないが、2019年にはCONCACAFゴールドカップに初出場を果たした。ガイアナサッカー連盟は、地理的には南米に位置するが、北中米カリブ海サッカー連盟(Concacaf)に加盟している。

その他、バスケットボール、バレーボール、陸上競技、ボクシング、卓球、フィールドホッケー、競馬なども行われている。特にボクシングでは、過去に世界チャンピオンを輩出したこともある。ガイアナは、カリブ海諸国バスケットボール選手権(CaribeBasket)では伝統的に強豪国の一つである。

プロスポーツの資金調達、施設へのアクセス、トレーニングは課題となっている。

11.4. 食文化

ガイアナの食文化は、国の多民族構成を反映して非常に多様であり、アフリカ、インド、中国、ポルトガル、先住民、そしてヨーロッパ(特にイギリス)の料理の影響が融合している。

代表的な料理:

- ペッパーポット(Pepperpot):ガイアナの国民食とも言える代表的な料理。牛肉、豚肉、羊肉などの肉を、カサリープ(キャッサバの絞り汁を煮詰めたもの)、シナモン、クローブなどのスパイスと共に長時間煮込んだシチュー。特にクリスマスの時期によく食べられる。先住民の伝統料理に起源を持つ。

- ロティ(Roti):インド系の影響を受けた薄焼きのパン。様々な種類のカレー(チキン、ビーフ、ポテト、チャナ豆など)と一緒に食べられる。

- クックアップライス(Cook-up Rice):米と豆(主にササゲ豆やインゲン豆)、ココナッツミルク、肉(鶏肉、牛肉、豚肉など)または魚、野菜(オクラ、カボチャなど)を一緒に炊き込んだ料理。アフリカ系の影響が強いワンポット料理。

- メタムジー(Metemgee / Metagee):ココナッツミルクをベースにした濃厚なスープまたはシチューで、キャッサバ、ヤムイモ、エド、プランテン(料理用バナナ)などの根菜類や、魚(塩漬け魚が多い)、そしてダンプリング(小麦粉の団子)が入る。

- チキンカレー(Chicken Curry):ガイアナ風のチキンカレーで、ロティやライスと共に供される。

- チャウミン(Chow Mein):中国系の影響を受けた焼きそば。

- ガーリックポーク(Garlic Pork):ポルトガル系の影響を受けた料理で、豚肉を大量のニンニク、ハーブ、酢でマリネし、調理したもの。クリスマスの時期に人気。

その他、新鮮な魚介類、熱帯の果物(マンゴー、パイナップル、パパイヤなど)も豊富である。「ローカルドリンク」と呼ばれる自家製のフルーツジュースやパンチも人気がある。ラム酒(特にデメララ・ラム)は国際的にも有名である。

11.5. 主要名所

ガイアナには、歴史的建造物と豊かな自然景観の両方を含む多くの名所がある。

歴史的建造物(主にジョージタウン):

- セント・ジョージ大聖堂(St. George's Cathedral):ジョージタウンにあるアングリカン教会の大聖堂。世界でも有数の高さを誇る木造建築物の一つとして知られ、ゴシック様式の美しいデザインが特徴。国のランドマーク的存在。

- ガイアナの国会議事堂(Parliament Building):1834年に建設された植民地時代の建物で、現在もガイアナ国民議会の議事堂として使用されている。

- スタブローク市場(Stabroek Market):ジョージタウンの中心部に位置する鉄骨造りの大きな市場。19世紀後半に建設され、時計台が特徴的。生鮮食料品から日用品まであらゆるものが売られ、市民の生活の中心地となっている。

- ジョージタウン市庁舎(Georgetown City Hall):19世紀後半に建てられた美しい木造のゴシック建築。

- ウマナ・ヤナ(Umana Yana):先住民ワイワイ族の伝統的な集会所(ベナブ)を模して1972年に建てられた建築物。非同盟諸国外相会議のために建設された。円錐形の茅葺屋根が特徴。

- デメララ・ハーバー・ブリッジ(Demerara Harbour Bridge):デメララ川にかかる浮橋。世界最長の浮橋の一つ。

自然観光資源:

- カイエトゥール国立公園:ポタロ川流域に広がり、世界最大級の一段落差を誇るカイエトゥールの滝があることで有名。豊かな熱帯雨林と生物多様性を有する。

- シェル・ビーチ(Shell Beach):大西洋岸に約145 kmにわたって広がる砂浜。その名の通り、無数の小さな貝殻で形成されている部分もある。オサガメをはじめとする数種類のウミガメの重要な産卵地。

- イウォクラマ国際熱帯雨林保全開発センター(Iwokrama International Centre for Rainforest Conservation and Development):広大な熱帯雨林を保護し、持続可能な利用と研究を行う国際的な施設。

- ルプヌニ・サバンナ(Rupununi Savannah):南西部に広がる広大なサバンナ地帯。カヌク山脈によって南北に分かれる。牧畜やエコツーリズムが行われている。

- ロライマ山(Mount Roraima):ガイアナ、ベネズエラ、ブラジルの国境に聳えるテーブルマウンテン。その特異な景観は探検家や観光客を惹きつける。

ガイアナ国立トラストは、9つの史跡を国定記念物に指定している。