1. Early Life and Education

ゲオルク・ヴィルヘルム・シュテラーの幼少期から教育に至るまでの道のりは、彼が後に著名な博物学者となるための基礎を築いた。

1.1. Childhood and Family Background

シュテラーは1709年3月10日に、神聖ローマ帝国のニュルンベルク近郊にあるヴィンツハイム(Windsheimヴィンツハイムドイツ語)で生まれた。彼の父はルター派のカントル(教会音楽家)ヨハン・ヤーコプ・シュテーラー(Johann Jakob Stöhler)であった。ゲオルクは1715年以降、ロシア語の発音に合わせるため、姓をシュテラー(Steller)に変更した。

1.2. Education

シュテラーはヴィッテンベルク大学で学び、その後、ハレ大学(現在のマルティン・ルター大学ハレ・ヴィッテンベルク)で神学、哲学、医学、自然科学を含む幅広い学問を修めた。彼は説教師を務める傍ら、学問への深い探求心を示し、特に自然科学に強い関心を持つようになった。

2. Career and Expeditions

シュテラーの職業人生は、ロシア科学アカデミーへの参加から、ヴィトゥス・ベーリングの歴史的な第二次カムチャツカ探検への同行、そしてアラスカへの航海、数々の困難な探検、遭難、そして最終的な死に至るまで、波乱に満ちていた。

2.1. Joining the Russian Academy of Sciences

1734年11月、シュテラーは負傷兵を乗せた輸送船の医師としてロシアに到着した。同年、彼はロシア科学アカデミーに医師として参加した。そこで彼は博物学者ダニエル・ゴットリープ・メッサーシュミット(Daniel Gottlieb Messerschmidt、1685年 - 1735年)と出会った。メッサーシュミットの死から2年後、シュテラーは彼の未亡人と結婚し、シベリア旅行中に得られた、アカデミーに提出されていなかった彼の記録を入手した。

2.2. Second Kamchatka Expedition

シュテラーは1733年2月にサンクトペテルブルクを出発したヴィトゥス・ベーリングの第二次カムチャツカ探検について知っていた。彼はこの探検隊への参加を志願し、受け入れられた。

2.2.1. Voyage to Alaska

1738年1月、シュテラーは妻と共にサンクトペテルブルクを出発したが、妻はモスクワに留まり、それ以上は同行しなかった。1739年1月、シュテラーはエニセイスクでヨハン・ゲオルク・グメリンと出会い、グメリンはカムチャツカ探検における自身の後任としてシュテラーを推薦した。シュテラーはその役割を受け入れ、1740年3月にはオホーツクに到着し、ベーリングの船「聖ペテロ号」と「聖パウロ号」が完成間近の主要な探検隊に合流した。

1740年9月、探検隊はカムチャツカ半島へ航海し、ベーリングは半島南端を回って太平洋岸のアバチャ湾まで進んだ。シュテラーはカムチャツカ東岸に上陸し、ボルシェレチエで冬を過ごした。この地で彼は地元の学校の組織を支援し、カムチャツカの探検を開始した。ベーリングがアメリカと二つの大陸間の海峡を探す航海に科学者兼医師として参加するよう彼を召集すると、シュテラーは犬ぞりで半島を横断した。

ベーリングの「聖ペテロ号」が嵐で姉妹船「聖パウロ号」と離れ離れになった後、ベーリングはすぐに陸地が見つかることを期待して東へ航海を続けた。しかし、シュテラーは海流、漂流物、野生生物を観察し、北東へ航海すべきだと主張した。かなりの時間を無駄にした後、彼らは北東へ進路を変え、1741年7月20日月曜日にアラスカのカヤック島に上陸した。ベーリングは真水を補給するのに必要な時間だけ滞在することを望んだが、シュテラーはベーリング船長を説得し、陸地探検のために10時間の猶予を得た。彼はこの10時間の調査のために10年間の準備があったと記している。

乗組員がアラスカ本土に足を踏み入れることはなかったものの、ゲオルク・シュテラーはアラスカの地(カヤック島)を踏んだ最初の非先住民の一人として功績が認められている。探検隊は頑固さと「鈍い恐怖」のため本土に上陸することはなかった。彼らは本土がどのようなものかというスケッチだけを残して出発した。この注目すべき航海で、シュテラーはステラーカケスなど、多くの北アメリカの動植物を初めて記述したヨーロッパの博物学者となった。

2.2.2. Shipwreck and Survival

航海中、乗組員の間で壊血病が蔓延し、シュテラーは集めた葉やベリーで治療を試みたが、士官たちは彼の提案を軽視した。しかし、シュテラーと彼のアシスタントは、この病気に苦しむことのなかった数少ない人物であった。帰路、わずか12人の乗組員しか動けず、索具が急速に劣化する中、探検隊は後にベーリング島として知られる島で難破した。航海中に乗組員のほぼ半分が壊血病で命を落としていた。シュテラーはベーリングを含む生存者を看護したが、ベーリングは救えず死亡した。残された隊員たちは食料も水も乏しい状況で野営をしたが、ホッキョクギツネの頻繁な襲撃によって状況はさらに悪化した。彼らは冬を生き延びるためにラッコ、トド、キタオットセイ、ステラーカイギュウを狩った。

2.2.3. Return Journey and Death

1742年初頭、隊員たちは「聖ペテロ号」のサルベージ資材を使ってアバチャ湾へ帰還するための新しい船を建造し、それを「ザ・ベーリング」と名付けた。シュテラーはその後2年間、カムチャツカ半島を探検した。彼は嫉妬深いライバルによってイテリメン族の反乱者を牢獄から解放したと虚偽の告発を受け、サンクトペテルブルクへの召還を命じられた。一時は逮捕され、聴聞のためにイルクーツクへ戻るよう命じられた。彼は解放され、再びサンクトペテルブルクへ向けて西へ進んだが、途中で熱病にかかり、チュメニ(Тюменьチュメニロシア語)で37歳で亡くなった。

彼のジャーナルの一部はロシア科学アカデミーに届き、後にピーター・サイモン・パラスによって出版され、ジェームズ・クックを含む北太平洋の他の探検家たちによって利用された。また、スタンフォード大学出版局から出版されたシュテラーのジャーナル『Journal of a Voyage with Bering, 1741-1742』には、第二次カムチャツカ探検または大北方探検の詳細な記録が含まれている。

2.3. Exploration of Kamchatka Peninsula and Commander Islands

探検中、シュテラーはカムチャツカ半島とコマンダー諸島を詳細に探検した。彼はこれらの地域で得られた経験と記録を通じて、地域の生物多様性に関する科学的知識を大幅に拡張した。彼の地道な調査は、この未踏地域の自然史を明らかにする上で不可欠なものとなった。

3. Scientific Contributions

シュテラーは北太平洋の動植物を探検し記録する中で、数多くの重要な発見と科学的記述を行った。彼の功績は、この地域の自然史研究に計り知れない影響を与えた。

3.1. Documentation and Classification of Flora and Fauna

シュテラーは、航海中に発見し記述した様々な動植物種を紹介し、それらが生息する環境に関する詳細な記録を残した。彼の発見の多くは、それまで西洋科学には全く知られていなかったものであり、彼の観察は極めて詳細かつ正確であった。

3.1.1. Marine Mammals

シュテラーが初めて記述または命名した海生哺乳類には、以下の種が含まれる。

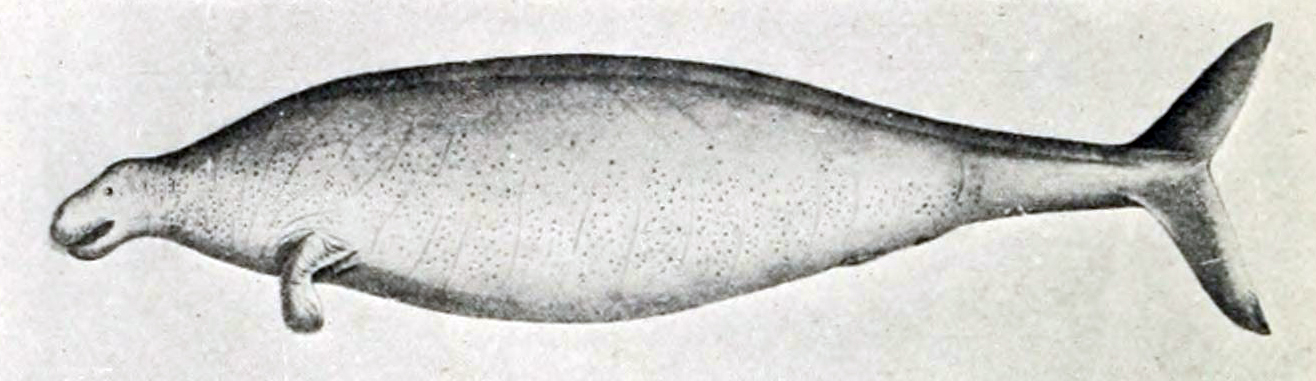

- ステラーカイギュウ(Hydrodamalis gigasヒドロダマリス・ギガスラテン語):ジュゴンの巨大な北方近縁種で、かつては氷河時代に北太平洋一帯に生息していたが、生き残った残存個体群はコマンダー諸島周辺の浅いケルプ藻場に限定されていた。シュテラーが発見し命名した後、わずか27年で絶滅した。彼の詳細な行動学的および解剖学的観察は、この種に関する唯一の記録となっている。

- トド(Eumetopias jubatusエウメトピア・ジュバトゥスラテン語):一般に「ステラーのアシカ」とも呼ばれる。この種は現在、準絶滅危惧種または危急種に指定されている。

- ラッコ(Enhydra lutrisエンヒドラ・ルトリスラテン語)

- キタオットセイ

シュテラーはまた、海洋UMAであるステラーのシーエイプの唯一の記録された目撃情報を主張した。

3.1.2. Birds

シュテラーが発見し記述した鳥類には、以下の種が含まれる。

- オオワシ(Haliaeetus pelagicusハリエエトゥス・ペラギクスラテン語):英語では「ステラーのウミワシ」と呼ばれる。この種は現在、準絶滅危惧種または危急種に指定されている。

- ステラーカケス(Cyanocitta stelleriキアノキッタ・ステレリラテン語):この鳥はアメリカアオカケスの近縁種であり、アラスカが実際に北アメリカの一部であることの証拠とされた。この種は現在、絶滅危惧種には指定されていない数少ないシュテラーにちなんで名付けられた種の一つである。

- コケワタガモ(Polysticta stelleriポリスティクタ・ステレリラテン語):この種は現在、準絶滅危惧種または危急種に指定されている。

- メガネウ:この種は、シュテラーが発見・命名した鳥類のうち、ステラーカイギュウと同様に絶滅した種である。

- アホウドリ(Phoebastria albatrusフォエバストリア・アルバトゥルスラテン語):「ステラーのアホウドリ」とも呼ばれる。

3.1.3. Other Species

シュテラーが発見したその他の動植物種には、以下のものが含まれる。

- スケーリン(Myoxocephalus stelleriミオクソケファルス・ステレリラテン語)

- マルグンブ(Cryptochiton stelleriクリプトキトン・ステレリラテン語)

- ニガヨモギ(Artemisia stellerianaアルテミシア・ステレリアナラテン語)

- Stelleraステレララテン語属(ジンチョウゲ科)

- Restellaレステララテン語属(ジンチョウゲ科)

3.2. Ethnographic Observations

シュテラーは探検中に遭遇した先住民、特にイテリメン族に関する詳細な記録と文化的な観察を残した。彼は彼らの生活様式、習慣、言語、社会構造について綿密に調査し、その結果は当時の民族誌学に重要な貢献をした。彼の記録は、現代の民族誌学の発展においてもその重要性が認められている。

4. Discoveries and Namesakes

シュテラーの科学的貢献を称え、彼の名にちなんで多くの動植物、鉱物、地理的特徴、そして機関が名付けられている。

4.1. Species Named After Steller

シュテラーを称えて名付けられた動物、植物、鉱物を以下に示す。

- コケワタガモ(Polysticta stelleriポリスティクタ・ステレリラテン語)

- ステラーカケス(Cyanocitta stelleriキアノキッタ・ステレリラテン語)

- ラッコ(Enhydra lutrisエンヒドラ・ルトリスラテン語)

- オオワシ(Haliaeetus pelagicusハリエエトゥス・ペラギクスラテン語)

- アホウドリ(Phoebastria albatrusフォエバストリア・アルバトゥルスラテン語)、別名ステラーのアホウドリ

- ステラーカイギュウ(Hydrodamalis gigasヒドロダマリス・ギガスラテン語)

- トド(Eumetopias jubatusエウメトピア・ジュバトゥスラテン語)、別名ステラーのアシカ

- スケーリン(Myoxocephalus stelleriミオクソケファルス・ステレリラテン語)

- マルグンブ(Cryptochiton stelleriクリプトキトン・ステレリラテン語)

- ニガヨモギ(Artemisia stellerianaアルテミシア・ステレリアナラテン語)

- Stelleraステレララテン語属(ジンチョウゲ科)

- ステラ沸石(ゼオライトの一種)

- Restellaレステララテン語属(ジンチョウゲ科)

4.2. Geographical Features and Institutions

シュテラーにちなんで名付けられた地理的特徴や機関には、以下のものがある。

- アラスカ州アンカレッジにあるステラー・セカンダリー・スクール

- ステラー山

q=58.429722,-154.391389|position=right

- ベーリング島にあるシュテラーのアーチ

5. Works

シュテラーが執筆した、または彼の死後に刊行された主要な著作、論文、記録は、彼の探検と科学的発見の貴重な証拠となっている。

5.1. Major Publications

シュテラーの代表的な著作には、1751年に刊行された『海の獣について』(De Bestiis Marinisデ・ベスティイス・マリニスラテン語)がある。この著作では、キタオットセイ、ラッコ、トド、ステラーカイギュウ、コケワタガモ、メガネウ、そしてステラーのシーエイプといった、彼が発見した島の動物相が詳細に記述されている。

また、1753年には『Georg Wilhelm Stellers ausführliche Beschreibung von sonderbaren Meerthieren, mit ErläuterungenとNöthigen Kupfern versehen』が出版された。彼の死後に刊行された遺稿の中には、『カムチャッカ誌』や『ベーリング島誌』なども含まれる。これらの著作には、船員らの態度などに対する辛辣な表現が多く見られるが、これは彼自身が校正を行っていないためである。

5.2. Expedition Journals

シュテラーの探検日誌は、ヴィトゥス・ベーリングとの航海に関する貴重な記録を含んでいる。特に『Journal of a Voyage with Bering, 1741-1742』は、第二次カムチャツカ探検(大北方探検)の詳細な記述を提供しており、その重要性が認められている。

彼の日誌の一部はロシア科学アカデミーに届き、後にピーター・サイモン・パラスによって出版された。これらの記録は、ジェームズ・クックを含む北太平洋の他の探検家たちによっても利用され、彼らの航海や研究に大きな影響を与えた。

6. Legacy and Evaluation

ゲオルク・ヴィルヘルム・シュテラーの業績は、彼の死後も永続的な影響を与え続けている。彼の発見は自然史に多大な貢献をもたらしたが、同時に特定の種の絶滅に関する批判や論争も引き起こした。

6.1. Impact on Natural History

シュテラーの発見と詳細な記録は、後の探検家、特にジェームズ・クック船長に大きな影響を与えた。彼の研究は北太平洋の自然史研究の進歩に貢献し、この地域の生物多様性に関する理解を深める上で不可欠な基盤を築いた。特にステラーカイギュウに関する彼の詳細な観察は、この絶滅した種に関する唯一の生態学的情報源となっている。

6.2. Historical Assessment and Criticism

シュテラーの科学的業績に対する歴史的な評価は複雑である。彼が航海中に発見した6種の鳥類と哺乳類のうち、ステラーカイギュウとメガネウの2種はすでに絶滅している。また、トド、コケワタガモ、オオワシの3種は現在、準絶滅危惧種または危急種に指定されている。

特にステラーカイギュウは、シュテラーが発見し命名した後、わずか27年で絶滅した。これは、彼の報告がこの種の存在を西洋世界に伝え、その結果、ベーリングに続いたロシアの乗組員による乱獲の対象となったためである。彼の著作が唯一のステラーカイギュウの生態を伝える資料となってしまったことは、彼の研究結果が特定の種の絶滅に影響を与えたという批判を客観的に示している。この事例は、科学的発見がもたらす意図せざる負の側面を浮き彫りにしている。

6.3. Cultural Impact

シュテラーの生涯と業績は、ポピュラーカルチャー、文学、芸術にも影響を与えている。

- テレビアニメシリーズ『ザ・グレート・ノース』のエピソード「Xmas With the Skanks Adventure」(シーズン3、エピソード10、2022年12月11日初放送)では、ムーン・トービンが発見したトナカイに動物学者にちなんで「ヴィルヘルム」と名付けている。

- T・エドワード・バックのグラフィックノベル『Wild Man - vol. 1: Island of Memory: The Natural History of Georg Wilhelm Steller』(Floating World Comics、オレゴン州ポートランド、2013年)は、シュテラーの北方への旅の物語を語り、彼の社会的つながりや背景を織り交ぜている。

- アンドレイ・ブロンニコフの詩集『Species Evanescens』(2009年)は、シュテラーの劇的な人生の出来事に触発されている。

- W・G・ゼーバルトの長編詩『アフター・ネイチャー』(2002年)の第2部の主題となっている。

- ジェームズ・A・ミッチェナーの小説『アラスカ』には、ベーリングとのシュテラーの時代がややフィクション化された形で描かれている。