1. 生涯

ジョン・ジョセフ・ホップフィールドの生涯は、物理学、生物学、神経科学、人工知能といった多様な分野にわたる学際的な探求に特徴づけられる。

1.1. 幼少期、家族背景、教育

ホップフィールドは1933年、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴで、物理学者である父ジョン・ジョセフ・ホップフィールド(ポーランド出身のヤン・ユゼフ・フミェレフスキ)と母ヘレン・ホップフィールド(旧姓スタッフ)のもとに生まれた。

彼は1954年にペンシルベニア州のスワースモア大学で物理学の学士号(BA)を取得した。その後、1958年にはコーネル大学で物理学の博士号(PhD)を取得した。彼の博士論文は「結晶の複雑な誘電率に対する励起子の寄与に関する量子力学的理論」と題され、指導教官はアルバート・オーバーハウザーであった。

1.2. キャリア

ホップフィールドのキャリアは、基礎物理学から生物物理学、そして計算論的神経科学へと、その研究分野を広げていった。

1.2.1. 初期キャリアと研究

博士号取得後、彼はベル研究所の理論グループで2年間を過ごし、デビッド・G・トーマスと共に半導体の光学特性に関する研究に従事した。その後、ロバート・G・シュルマンとの共同研究で、ヘモグロビンの協同的挙動を記述する定量的モデルに取り組んだ。

1976年には、ライナス・ポーリングが出演したヘモグロビンの構造に関する科学短編映画に参加している。

1.2.2. 学術的任用

ホップフィールドは、以下の主要な学術機関で教鞭を執った。

- カリフォルニア大学バークレー校(物理学、1961年 - 1964年)

- プリンストン大学(物理学、1964年 - 1980年)

- カリフォルニア工科大学(カルテック、化学および生物学、1980年 - 1997年)

- プリンストン大学(1997年 - 、現在は分子生物学の名誉教授であるハワード・A・プライアー教授)

1981年から1983年にかけて、リチャード・ファインマン、カーバー・ミードと共にカルテックで「計算の物理学」と題する1年間のコースを担当した。この共同作業は、ホップフィールドが共同設立者となり、1986年にカルテックで計算神経科学の博士課程プログラム「Computation and Neural Systems」が設立されるきっかけとなった。

1.2.3. 指導学生

ホップフィールドは、多くの著名な博士課程の学生を指導し、彼らはそれぞれの分野で重要な貢献を果たした。

- ジェラルド・マハン(1964年博士号取得)

- ベルトラン・ハルペリン(1965年博士号取得)

- スティーブン・ジールビン(1977年博士号取得)

- テリー・セイノウスキー(1978年博士号取得)

- エリック・ウィンフリー(1998年博士号取得)

- ホセ・オヌチッチ(1987年博士号取得)

- リー・ジャオピン(1990年博士号取得)

- デビッド・J・C・マッケイ(1992年博士号取得)

2. 科学的貢献

ホップフィールドの科学的貢献は、物理学の基礎から生物学、そして人工知能の最先端に至るまで、極めて広範かつ学際的である。彼の研究は、異なる分野の概念を結びつけ、新たな洞察を生み出すことに成功した。

2.1. 物性物理学と量子力学

1958年の博士論文において、ホップフィールドは結晶中の励起子の相互作用について論じ、固体物理学に現れる準粒子の一種である「ポラリトン」という用語を創出した。彼は「光子に類似する分極場の『粒子』は『ポラリトン』と呼ばれる」と記している。彼のポラリトンモデルは、時に「ホップフィールド誘電体」としても知られている。

1959年から1963年にかけて、ホップフィールドはデビッド・G・トーマスと共に、硫化カドミウムの反射スペクトルからその励起子構造を研究した。彼らの実験と理論モデルは、II-VI族半導体化合物の光学分光法を理解する上で重要な役割を果たした。

凝縮系物理学者のフィリップ・W・アンダーソンは、近藤効果を説明する彼の1961年から1970年のアンダーソン不純物モデルに関する研究において、ジョン・ホップフィールドが自身の「隠れた共同研究者」であったと報告している。ホップフィールドは論文の共著者には含まれていなかったが、アンダーソンは自身の様々な著作でホップフィールドの貢献の重要性を認めている。

1973年には、ウィリアム・C・トップと共に、擬ポテンシャルの概念を導入した。

2.2. 生物物理学と生化学システム

ホップフィールドは、酵素触媒反応におけるエラー訂正メカニズムに関する重要な貢献も行った。1974年には、DNA複製の精度を説明するために、「運動学的校正(kinetic proofreading英語)」として知られる生化学反応におけるエラーを減少させるメカニズムを導入した。これは、高い特異性を必要とする生合成プロセスにおける精度を向上させる新しいメカニズムとして提唱された。

2.3. ニューラルネットワークと人工知能

ホップフィールドは1982年、神経科学における最初の論文「ニューラルネットワークと創発的な集合的計算能力を持つ物理システム(Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities英語)」を発表し、現在「ホップフィールド・ネットワーク」として知られるものを導入した。これは、バイナリニューロン(「オン」または「オフ」の状態を持つ)で構成され、連想記憶として機能する人工ニューラルネットワークの一種である。1984年には、この形式を連続的な活性化関数に拡張した。1982年と1984年のこれらの論文は、彼の最も引用された業績となっている。ホップフィールド自身は、この着想がP・W・アンダーソンとの共同研究で得たスピングラスに関する知識から来たと述べている。

1985年から1986年にかけて、デビッド・W・タンクと共に、連続活性化関数を持つホップフィールド・ネットワークを用いた連続時間ダイナミクスに基づき、離散最適化問題を解決するための手法を開発した。この最適化問題は、ネットワークの相互作用パラメータ(重み)に符号化された。このアナログシステムの有効温度は、シミュレーテッドアニーリングによる大域的最適化と同様に、徐々に低下させられた。

初期のホップフィールド・ネットワークには記憶容量の限界があったが、この問題は2016年にディミトリー・クロトフとホップフィールドによって対処された。大容量記憶を持つホップフィールド・ネットワークは、現在「現代ホップフィールド・ネットワーク」として知られている。

2.4. 計算論的神経科学と複雑系

ホップフィールドは、「臨界脳仮説」の提唱者の一人であり、1994年には地震のOlami-Feder-Christensenモデルを参照して、ニューラルネットワークを自己組織化臨界性と結びつけた最初の人物である。1995年には、アンドレアス・V・ヘルツと共に、神経活動におけるアバランシェ現象がべき乗則分布に従うことを示した。彼の研究は、神経活動のダイナミクスと脳の計算原理に関する理解を深めることに貢献している。

3. 人工知能に関する見解

ホップフィールドは、人工知能の急速な進展に対して深い懸念を抱いている。

2023年3月には、「巨大AI実験の一時停止」と題された公開書簡に署名した。この書簡は、GPT-4よりも強力な人工知能(AI)システムの訓練を一時停止するよう呼びかけるものであった。ヨシュア・ベンジオやスチュアート・J・ラッセルを含む3万人以上のAI研究者や関係者が署名したこの書簡は、人類の陳腐化や社会全体における制御の喪失といったリスクを挙げている。

2024年にノーベル物理学賞を共同受賞した際、ホップフィールドはAI能力の最近の進歩に「非常に動揺している」と述べ、「物理学者として、制御不能なものには非常に動揺する」と語った。プリンストン大学での記者会見では、AIを核分裂の発見と比較し、それが核兵器や原子力につながった歴史に言及して、AIの安全性と制御の重要性を強調した。

4. 受賞歴と栄誉

ホップフィールドは、その多岐にわたる科学的貢献に対して、数多くの賞と栄誉を受けている。

- 1962年 - スローン・フェローシップ

- 1968年 - グッゲンハイム・フェローシップ

- 1969年 - アメリカ物理学会(APS)フェローに選出

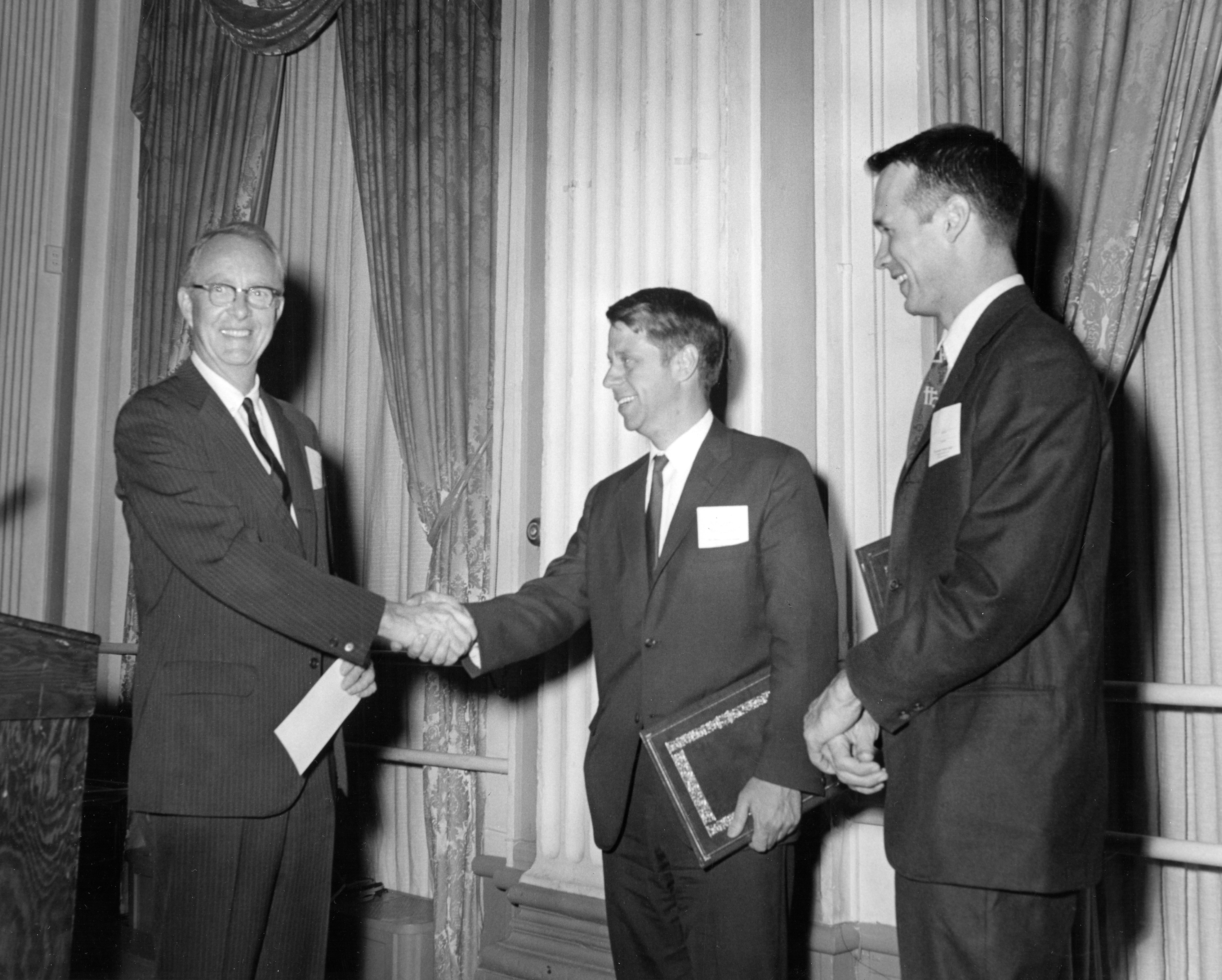

- 1969年 - オリバー・E・バックリー凝縮系賞(デビッド・G・トーマスと共同受賞):「光と固体との相互作用の理解を進めた、理論と実験を組み合わせた共同研究」に対して。

- 1973年 - 米国科学アカデミー会員に選出

- 1975年 - アメリカ芸術科学アカデミー会員に選出

- 1983年 - マッカーサー財団賞

- 1985年 - アメリカン・アカデミー・オブ・アチーブメントのゴールデンプレート賞

- 1985年 - APSの生物物理学賞

- 1988年 - アメリカ哲学協会会員に選出

- 1988年 - ケース・ウェスタン・リザーブ大学よりマイケルソン・モーリー賞

- 1997年 - IEEEよりニューラルネットワークパイオニア賞

- 2001年 - 国際理論物理学センター(ICTP)よりディラック・メダル:「非常に幅広い科学分野における重要な貢献」に対して。これには、「嗅覚における全く異なる[集合的な]組織化原理」や、「ニューロン機能が『スパイク』によるニューロン間通信の時間構造を利用できる新しい原理」が含まれる。

- 2002年 - ペンシルベニア大学ムーア電気工学学校よりハロルド・ペンダー賞(計算論的神経科学および神経工学における業績に対して)

- 2005年 - 世界文化評議会よりアルベルト・アインシュタイン世界科学賞(生命科学分野)

- 2006年 - APS会長に就任

- 2007年 - デューク大学にてフリッツ・ロンドン記念講演「いかにして我々はかくも速く思考するのか?ニューロンから脳の計算まで」

- 2009年 - IEEEフランク・ローゼンブラット賞(生物学的システムにおける情報処理の理解への貢献に対して)

- 2012年 - 神経科学会よりスウォーツ賞

- 2019年 - フランクリン協会よりベンジャミン・フランクリン・メダル(物理学部門)

- 2022年 - ディーパック・ダールと共にボルツマン・メダル(統計物理学部門)

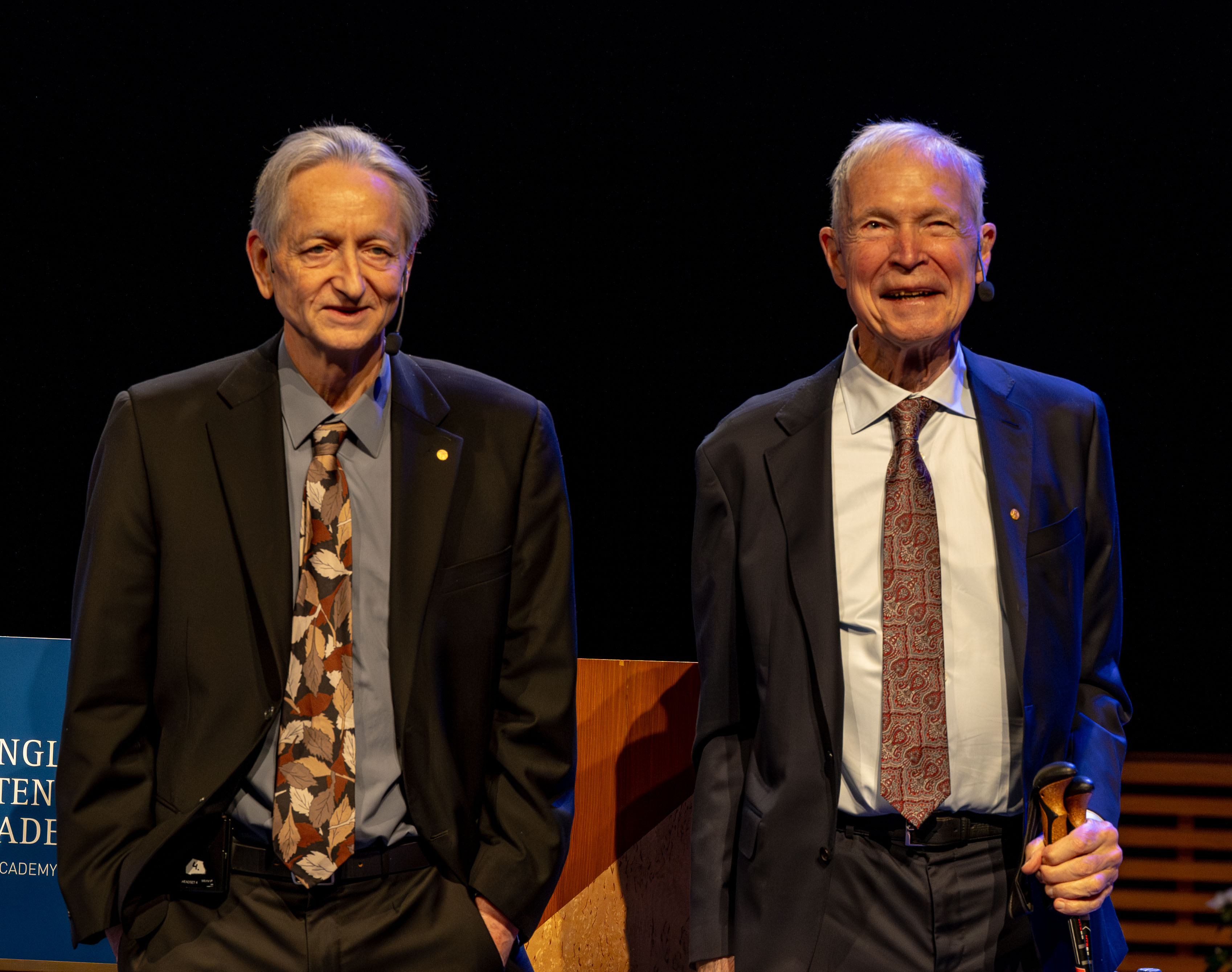

- 2024年 - ノーベル物理学賞(ジェフリー・ヒントンと共同受賞):「人工ニューラルネットワークによる機械学習を可能にする基礎的な発見と発明」に対して。

2025年には、ヨシュア・ベンジオ、ビル・ダリー、ジェフリー・E・ヒントン、ヤン・ルカン、ジェンスン・フアン、フェイフェイ・リーと共に、現代の機械学習の開発に対してクイーンエリザベス工学賞を受賞する予定である。