1. 生涯

テオフィル・ド・ビオの生涯は、彼の文学的才能と同時に、当時の社会や宗教的権威との衝突に彩られていた。

1.1. 幼少期と背景

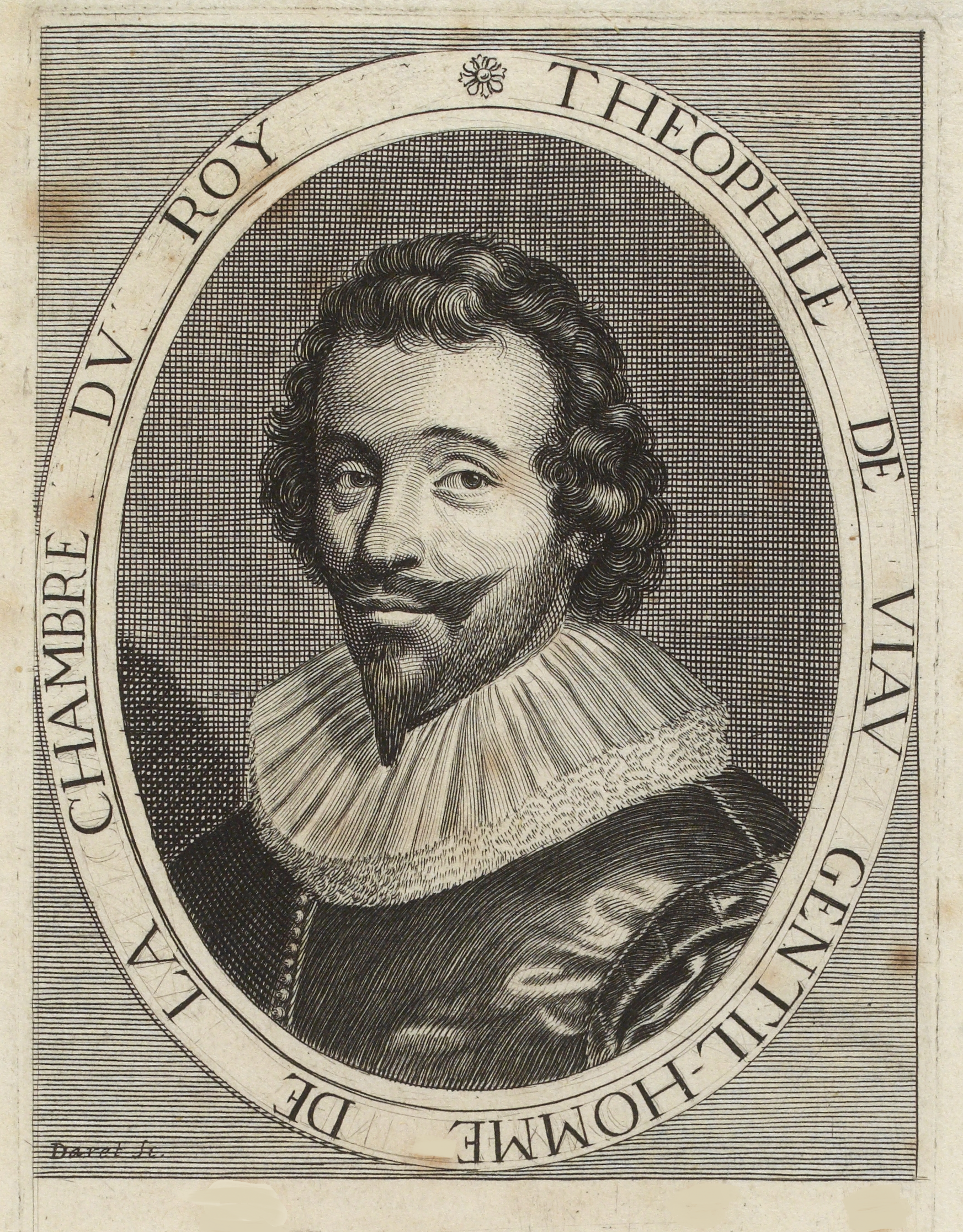

テオフィル・ド・ビオは1590年、ロット=エ=ガロンヌ県のアジャン近郊にあるクレラックで生まれた。彼はユグノー(フランスのプロテスタント)として育ち、その信仰は彼の思想形成に大きな影響を与えた。1615年から1616年にかけて、彼はカンダル伯爵に仕え、ギュイエンヌ地方で勃発したユグノーの反乱に参加した。

1.2. 宮廷生活と初期経歴

反乱終結後、ド・ビオは赦免され、フランス王国の宮廷で輝かしい若き詩人として頭角を現した。この時期、彼はイタリアの哲学者ルチリオ・ヴァニーニと接触し、魂の不滅を疑問視するエピクロス派の思想に触れた。ヴァニーニ自身は、異端と魔術の罪で告発され、1619年にトゥールーズで舌を切断された後に絞首刑に処され、遺体は焼かれるという悲劇的な最期を遂げている。ド・ビオは一時、ルイ13世の庇護も受けていた。

1.3. 迫害と追放

ド・ビオは、その異端的な見解と放蕩的な生活様式のため、1619年にフランスから追放され、イングランドを旅した。しかし、彼は1620年には宮廷に戻った。1622年には、彼の名義で奔放な詩集『Le Parnasse satyriqueル・パルナス・サティリックフランス語』が出版されたが、実際には多くの詩が他の作家によって書かれたものだった。

しかし、1623年、ド・ビオはイエズス会によって道徳的容疑、特に彼の両性愛を理由に告発された。彼は投獄され、パリのノートルダム大聖堂の前で裸足で現れ、生きたまま焼かれるという死刑を宣告された。ド・ビオが身を隠している間に、この判決は人形を使って執行された。しかし、彼はイングランドへ逃亡しようとしているところを最終的に捕らえられ、パリのコンシェルジュリー監獄に約2年間収監された。この裁判は学者や作家の間で激しい議論を巻き起こし、ド・ビオを支持する側と反対する側の双方から55もの小冊子が出版された。最終的に彼の判決は永久追放に減刑された。

1.4. 後半生と死

永久追放の判決を受けたド・ビオは、残りの数ヶ月間をシャンティイ城でモンモランシー公爵の保護の下で過ごした。彼は1626年にパリで死去した。

2. 文学経歴と作品

テオフィル・ド・ビオの文学は、当時の主流であった古典主義への反発と、自由な表現への強い志向によって特徴づけられる。

2.1. 文学観と文体

ド・ビオはリベルタン、すなわち自由思想家であり、フランソワ・ド・マルエルブのような古典主義の基礎を築いた同時代の作家たちが提唱する古典主義文学の束縛を嫌った。彼は「比喩的な過剰さや高尚な博識」を支持せず、またマルエルブのような改革者たちが提案する制約を「不毛」だと考えていた。この制約に対する軽視が、彼の非順応主義者としての評判を高める一因となった。

彼は、古典作家の作品は当時としては新しいものであったが、同時代人は古い文学ばかりを追求していると批判し、古典文学に反対して「自然で分かりやすい」文体で創作することを主張した。彼の詩的スタイルは、マルエルブの論理的で古典主義的な制約を拒否し、バロック期の感情豊かで幻想的なイメージを後期ルネサンスの伝統に忠実に保った。例えば、彼の頌歌『Un corbeau devant moi croasseアン・コルボー・ドゥヴァン・モワ・クロアスフランス語』(「カラスが私の前で鳴く」)では、雷、蛇、炎といった幻想的な情景が描かれており、それはまるでサルヴァトル・ローザの絵画を思わせる。彼の詩の中には、投獄や追放を題材にした王への憂鬱な嘆願が2篇あり、この悲しみのトーンは、古典的なモチーフと森の中で佇む詩人の悲歌が混じり合う頌歌『On Solitudeオン・ソリチュードフランス語』(「孤独について」)にも見られる。

2.2. 主要作品

ド・ビオは、風刺詩、ソネット、頌歌、悲歌などを執筆した。

2.2.1. 戯曲

彼の唯一の戯曲は、1621年に上演された『Les Amours tragiques de Pyrame et Thisbéピラムとティスベの悲劇的な恋フランス語』である。これはピラモスとティスベの悲劇的な恋物語を描いたもので、二人の主人公の二重自殺で幕を閉じる。この作品はアレクサンドランで書かれた全5幕の悲劇である。

2.2.2. 詩

彼の詩作には、自身の後援者たちに捧げられた10篇の頌歌連作『La Maison de Sylvieシルヴィの家フランス語』がある。その他、『Un corbeau devant moi croasseアン・コルボー・ドゥヴァン・モワ・クロアスフランス語』や『On Solitudeオン・ソリチュードフランス語』などが彼の詩的才能を示している。

2.2.3. 散文およびその他

彼の散文作品には、プラトンの『パイドン』を翻案した散文と韻文が混じり合った『Traité de l'immortalité de l'âme魂の不滅論フランス語』がある。また、1623年に出版された『Fragment d'une histoire comique喜劇小説の断片フランス語』では、彼の文学的嗜好が表現されている。

3. 評価と遺産

テオフィル・ド・ビオは、その生前から物議を醸す存在であり、その評価は時代とともに大きく変遷してきた。

3.1. 当代評価

ド・ビオは同時代人、特にイエズス会や古典主義者たちから厳しい批判を受けた。彼の裁判は当時のフランス社会で大きな論争を巻き起こし、彼を支持する者と非難する者との間で55もの小冊子が出版されるほどであった。17世紀後半に古典主義が主流となるにつれて、彼の作品は批判され、忘れ去られていった。

3.2. 後代評価

19世紀に入ると、フランスのロマン主義の作家たちによってド・ビオは「再発見」された。彼らはド・ビオの自由な精神と既存の規範に囚われない文体を高く評価し、彼をバロック文学および自由思想家文学の主要な人物として再評価した。

3.3. 現代的解釈

現代の学界では、ド・ビオが受けた迫害は、彼の思想そのものよりも、むしろ当時の政治的対立や権力闘争に起因するものであったという見解が主流となっている。彼の両性愛や反宗教的な性向が告発の口実とされたが、その根底には、彼が既存の秩序や権威に挑戦する自由な精神を持っていたことがあったと分析されている。