1. 初期生活と教育

1.1. 出生と家族背景

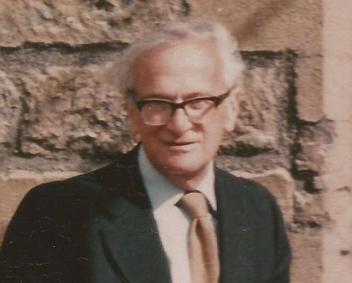

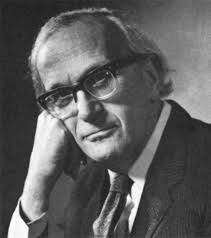

ハーバート・ライオネル・アドルファス・ハートは、1907年7月18日にハロゲイトで、ローズ・サムソン・ハートとシメオン・ハートの息子として生まれた。彼の両親はロンドン・イーストエンドからハロゲイトに移住してきた。父親はドイツとポーランド系のユダヤ人で洋服屋を営んでいた。母親はポーランド系で、衣料品貿易で成功した小売業者の娘であり、顧客対応と会社の財務を担当していた。ハートには兄のアルバートと妹のシビルがいた。

1.2. 学歴

ハートはチェルトナム・カレッジ、ブラッドフォード・グラマー・スクールで教育を受け、その後オックスフォード大学ニューカレッジに進学した。彼は1929年に古典学(Literae Humanioresリテラエ・フマニオレス英語)で最優等学位を取得した。卒業後、ハートは法廷弁護士となり、1932年から1940年まで大法官裁判所で成功裏に弁護士として活動した。彼はリチャード・ウィルバーフォース、ダグラス・ジェイ、クリストファー・コックスらと親交があった。また、ミドル・テンプルからハームズワース奨学金を受け、定期刊行物『John O'London's Weeklyジョン・オロンドンズ・ウィークリー英語』に文芸ジャーナリズムを寄稿した。

2. 第二次世界大戦中の従軍

第二次世界大戦中、ハートはMI5に勤務し、イギリスに潜入したスパイを摘発する任務に従事した。この期間に、彼はギルバート・ライルやスチュアート・ハンプシャーといった哲学者たちとのオックスフォード時代の友情を再燃させた。彼は後にMI5およびMI6の長となるディック・ホワイトと密接に協力した。ハートはブレッチリー・パークで働き、数学者で暗号解読者のアラン・チューリングの同僚でもあった。

ハートの戦時中の仕事は、時折、マールバラ公爵の邸宅でありウィンストン・チャーチルの生誕地でもあるブレナム宮殿のMI5事務所にも及んだ。彼はそこで、初代マールバラ公爵ジョン・チャーチルの妻であるマールバラ公爵夫人サラ・チャーチルの日記を読むことができたという話を好んで語った。ハートの機知と人間性は、サラがジョンが長い間不在で突然帰宅し、「ブーツを履いたまま私をすぐに楽しんだ」と報告する箇所を特に楽しんだという事実によって示されている。ブレナムでのもう一つの出来事で、ハートが楽しんで語ったのは、彼が有名なケンブリッジ・ファイブの一員であるアンソニー・ブラント(MI5の同僚)とオフィスを共有していたことである。ハートは、ブラントが自分の机の上のどの書類を読んでソ連の支配者に渡したのか疑問に思っていたという。

戦後、ハートは法律実務に戻らず、代わりにオックスフォードのニューカレッジで(法律ではなく哲学の)教員フェローシップの申し出を受け入れた。ハートはこの時期にジョン・L・オースティンが特に影響力があったと述べている。両者は1948年から「法的および道徳的責任」に関するセミナーを共同で教えた。この時期のハートの出版物には、エッセイ『A Logician's Fairytale論理学者の童話英語』、『Is There Knowledge by Acquaintance?親密な知識は存在するのか?英語』、『Law and Fact法と事実英語』、そして『The Ascription of Responsibility and Rights責任と権利の帰属英語』などがある。

3. 学術キャリア

戦後、ハートは学術界に復帰し、オックスフォード大学で法哲学教授として活動した。

3.1. オックスフォード大学教授

1952年、ハートはオックスフォード大学の法哲学教授に選出され、1952年から1973年までユニバーシティ・カレッジのフェローを務めた。同年夏に彼は最も有名な著作である『法の概念』の執筆を開始したが、出版は1961年までずれ込んだ。その間に、彼は別の主要著作である『Causation in the Law法における因果性英語』(トニー・オノレとの共著)を1959年に出版した。彼は1959年から1960年までアリストテレス協会の会長を務めた。1962年にはマスター・マインド・レクチャーを行った。

ハートは1969年に法哲学教授の職を退き、後任にはロナルド・ドゥオーキンが就任した。

3.2. ブレーズノーズカレッジ学長

ハートは1973年から1978年までブレーズノーズ・カレッジの学長を務めた。

4. 主要著作と思想

ハートの核となる法哲学的な貢献は、彼の主要著作に収められており、その思想は現代法学に大きな影響を与えている。

4.1. 『法の概念』

ハートの最も有名な著作は、1961年に初版が出版され、彼の死後の1994年に新しく追記された第2版が、そして2012年に第3版が出版された『法の概念』である。この本は、ハートが1952年から始めた一連の講義と、ハーバード・ロー・スクールで行ったホームズ・レクチャー『Positivism and the Separation of Law and Morals実証主義と法・道徳分離論英語』から生まれたものである。『法の概念』は、洗練された法実証主義の視点を展開した。この本で展開された多くの思想の中には、以下のようなものがある。

4.1.1. 法実証主義

ハートは、ジョン・オースティンの「法とは、刑罰という脅威によって裏付けられた、主権者による命令である」という理論を批判した。彼は法と道徳の分離を強調し、法の存在を社会的事実に基づいて説明する法実証主義の理論を展開した。

4.1.2. 一次規則と二次規則

ハートは、社会構成員の行動を直接規律する一次規則と、一次規則の承認、変更、適用を規律する二次規則を区別した。一次規則は例えば刑法のように行動を直接支配するのに対し、二次規則は一次規則が施行、起訴される手続き的方法を支配する。

4.1.3. 認識規則、変更規則、裁判規則

ハートは、二次規則を具体的に三つの要素に分類した。

- 認識規則(Rule of Recognitionルール・オブ・レコグニション英語):社会の構成員が、その社会の一次規則が何であるかを確認するために用いることができる規則。ハートは、単純な社会では、認識規則は聖典に書かれていることや、支配者が述べたことだけであるかもしれないと述べている。ハートは、認識規則の概念がハンス・ケルゼンの基礎規範(Grundnormグルンドノルムドイツ語)から発展したものであると主張した。

- 変更規則(Rule of Changeルール・オブ・チェンジ英語):既存の一次規則がどのように作成、変更、または削除されるかを規定する規則。

- 裁判規則(Rule of Adjudicationルール・オブ・アジュディケーション英語):規則が違反された場合に社会がどのように判断し、救済策を処方するかを決定する規則。

4.1.4. 内的・外的視点

ハートは、法規範に対する社会構成員の受容と遵守の意思(内的視点)と、外部観察者による客観的な分析(外的視点)を区別した。これはマックス・ウェーバーの法記述における法的視点と社会学的視点の区別に近いものであり、その影響を受けている。

4.1.5. 開放的構造の用語

ハートは、ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインとフリードリヒ・ヴァイスマンの考え方に沿って、法用語の意味が固定されず、様々な状況に応じて解釈の余地がある「開放的構造」(open-texturedオープン・テクストゥアード英語)という概念を導入した。また、「defeasibleディフィージブル英語」な用語(後に本人が否定)という概念も提唱した。これらはいずれも人工知能と法の分野で人気のあるアイデアである。

『法の概念』の第2版の追記では、ハートのオックスフォードでの後任であり、権利志向の法哲学者であるロナルド・ドゥオーキンに対する後期の反論が掲載されている。ドゥオーキンは『権利を真剣に考える』(1977年)、『A Matter of Principleア・マター・オブ・プリンシプル英語』(1985年)、『法の帝国』(1986年)でハートの法実証主義を批判していた。

4.2. 『法における因果性』

トニー・オノレとの共著で、ハートは『Causation in the Law法における因果性英語』(1959年、第2版1985年)を執筆・出版した。この著作は、法的な文脈における因果関係に関する重要な学術的議論の一つと見なされている。初期の章は哲学的に原因の概念を扱い、明らかにハートの著作であるが、後期の章はイギリス法の個々の事例を扱い、明らかに共著者であるオノレの著作である。

4.3. 『法、自由、道徳』およびその他の著作

パトリック・デヴリン男爵との、刑法が道徳規範をどの程度強制すべきかという有名な論争(ハート=デヴリン論争)の結果として、ハートはスタンフォード大学で行った3つの講義をまとめた『Law, Liberty and Morality法、自由、道徳英語』(1963年)を執筆した。また、『The Morality of the Criminal Law刑法の道徳性英語』(1965年)も執筆している。ハートは、ウルフデン報告書に続く同性愛の非犯罪化に関する法の改革は「不十分だった」と述べた。彼はジョン・スチュアート・ミルの危害原理に対するデヴリンの見解を「倒錯的」だと考えていたにもかかわらず、個人的にはデヴリンと良好な関係を築いていたと後に述べている。

ハートは労働党に対し、超富裕層が利用している税の抜け穴を塞ぐことに関する講義を行った。ハート自身は「左翼、非共産主義的左翼」であると考えており、マーガレット・サッチャーに対しては反感を表明していた。

5. 哲学的アプローチ

ハートは、彼のバージョンの英米法における方法論を法理学や法哲学に応用することに大きな影響を与えた。

5.1. 分析哲学の影響

ジョン・オースティン、ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン、ハンス・ケルゼンの影響を受け、ハートは分析哲学、特に言語哲学のツールを法理論の中心的な問題に持ち込んだ。ハートの方法論は、20世紀の分析哲学の綿密な分析と、偉大なイギリスの法、政治、道徳哲学者であるジェレミ・ベンサムの法理学的伝統を組み合わせたものであった。

5.2. 法哲学への応用

ハートの法の概念は、オーストリアの法哲学者ハンス・ケルゼンが提唱した純粋法学と類似点があったが、ハートはケルゼンの理論のいくつかの特徴的な点を拒否した。ハートとケルゼンの違いにおいて重要だったのは、ケルゼンが大陸法の実証法理論をより法理学の領域に限定して考えていたのに対し、ハートが擁護していたイギリス法の実証法理論を哲学的・社会学的領域を含むものとして広範に解釈しようとした点である。これは『トロント大学法学ジャーナル』の「ハート=ドゥオーキン論争を離れて」という記事で研究されており、ハートが著書『法の概念』の中で、実証法理論の広範な解釈を主張し、哲学的・社会学的評価の領域を含むものとしたのに対し、ケルゼンは大陸法の実証法理論を法理学の領域に限定していると主張した。

ハートは、グランヴィル・ウィリアムズの「言語と法」という5部構成の記事や、「国際法と『法』という言葉をめぐる論争」という論文から影響を受けた。国際法に関する論文で、彼は国際法が「本当に」法であるかどうかを議論してきた多くの法学者や国際法学者を厳しく批判した。彼らは時間を無駄にしていたのであり、問題は事実的なものではなく、国内法と国際法の多くの違いは否定できないが、単に慣習的な言葉の使用に関するものであり、個々の理論家は自由に解釈できるが、他人に押し付ける権利はないと述べた。

このアプローチは、ハートによって『法の概念』(1961年)の最終章で洗練され、発展させられた。この章では、「法」のような抽象的な言葉が異なる社会現象に関して使用されることが、これらの現象が必ずしもすべてを共通して持っているわけではないが、いくつかの特徴的な特徴を共有しているという事実をどのように反映しているかを示した。グランヴィル自身も法理学の学生向けテキストを編集する際にそのように述べており、「犯罪の定義」に対しても本質的に同じアプローチを採用していた。

6. 主要な論争

ハートは、当時の法哲学界における主要な論争に積極的に参加し、その議論は彼の思想形成と後世の法学に大きな影響を与えた。

6.1. ハート=デヴリン論争

パトリック・デヴリンとの論争は、法が社会の道徳をどの程度強制すべきかという問題を中心に展開された。デヴリンは、社会の共通の道徳が脅かされる場合、法はそれを保護するために介入すべきだと主張した。これに対し、ハートはジョン・スチュアート・ミルの危害原理を擁護し、法は他者に危害を加えない限り、個人の自由な行動に介入すべきではないと主張した。この論争は、ハートの著書『Law, Liberty and Morality法、自由、道徳英語』(1963年)や『The Morality of the Criminal Law刑法の道徳性英語』(1965年)に結実した。特に、同性愛の非犯罪化を提言したウルフデン報告書を巡る議論において、ハートはデヴリンの見解を「倒錯的」と評し、報告書による改革も「不十分」であると主張した。

6.2. ハート=ドゥオーキン論争

ロナルド・ドゥオーキンとの論争は、ハートの法実証主義の限界と、法における原則と規則の関係を巡るものであった。ドゥオーキンは、法は単なる規則の集まりではなく、道徳的・政治的原則によっても構成されていると主張し、ハートの法実証主義はこれらの原則を十分に説明できないと批判した。ドゥオーキンは自身の批判を『権利を真剣に考える』(1977年)、『A Matter of Principleア・マター・オブ・プリンシプル英語』(1985年)、『法の帝国』(1986年)といった著作で展開した。ハートは、自身の代表作『法の概念』の第2版に追記としてドゥオーキンへの反論を掲載し、この論争は現代法哲学における重要なテーマの一つとなっている。

7. 私生活

ハートはジェニファー・フィッシャー・ウィリアムズと結婚した。彼女は公務員であり、後に内務省の高級官僚となり、さらにその後はセント・アンズ・カレッジのオックスフォード大学の歴史学者(警察史を専門とする)となった。ジェニファー・ハートは、1930年代半ばの数年間、そしてその10年が終わる頃には完全に活動を停止したが、イギリス共産党の「スリーパー」メンバーであった。30年後、彼女はピーター・ライト(MI5の公式スパイハンター)から、ソ連に情報を渡せる立場にあったとして尋問を受け、ライトに自身の状況を説明したが、ライトは何も措置を講じなかった。実際、彼女の公務員としての仕事は家族政策などの分野であり、ソ連にとっては何の関心もなかっただろう。彼女を勧誘したとされるバーナード・フラウドは、ライトとの尋問後すぐに、そのことを覚えていないと主張した。また、ハートの仕事は外交とは厳密に分離されており、ソ連の同盟国に関する問題よりもドイツのスパイやイギリスの裏切り者に焦点を当てていたため、新聞の漠然とした示唆にもかかわらず、夫が彼女に役立つ情報を伝える立場にあったわけではない。実際、ハートは反共主義者であった。

彼らの結婚生活には「相容れない性格」が含まれていたが、それは彼らの人生の最後まで続き、時には二人にとって喜びをもたらした。しかし、ハートはある時、娘に冗談を言った。「この結婚の問題は、私たちの一人はセックスを好まず、もう一人は食べ物を好まないことだ」と。ハートの伝記作家であるLSEの法学教授ニコラ・レイシーによれば、ハートは自身の言葉で「抑圧された同性愛者」であった。ジェニファー・ハートは同時代の人々から、ハートの親友であるイザヤ・バーリンと長期間の不倫関係にあったと信じられていた。1998年、ジェニファー・ハートは自伝『Ask Me No More: An Autobiographyアスク・ミー・ノー・モア:自伝英語』を出版した。ハート夫妻には4人の子供がいたが、晩年に生まれた息子の一人は、へその緒が首に巻きついて脳に酸素が供給されなかったため、障害を抱えていた。その少年は障害にもかかわらず、時折驚くべき観察をすることができた。哲学者としてハートは長年心身問題に関心があり、ある意味で息子に専門的な関心を示していた。

ハートの孫娘であるモジョ・マザーズは、2011年にニュージーランド初の聴覚障害を持つ国会議員となった。宗教作家のカレン・アームストロングは、障害を持つ息子の世話を手伝うために一時ハート夫妻と同居しており、彼女の著書『The Spiral Staircase螺旋階段英語』にハート家の様子が描かれている。

8. 弟子と影響力

ハートの多くの元教え子たちは、重要な法、道徳、政治哲学者となっている。彼らには、ブライアン・バリー、ロナルド・ドゥオーキン、ジョン・フィンニス、ジョン・ガードナー、ケント・グリーンウォルト、ピーター・ハッカー、デイヴィッド・ホジソン、ニール・マコーミック、ジョセフ・ラズ、チン・リュー・テン、ウィリアム・トゥイニングなどがいる。ハートはまた、ジョン・ロールズが博士号取得後まもなくオックスフォードで客員研究員として滞在していた1950年代に、若きロールズに強い影響を与えた。

9. 死と遺産

ハートは1992年12月19日にオックスフォードで85歳で死去した。彼はオックスフォードのウルヴァーコート墓地に埋葬されており、そこにはイザヤ・バーリンの墓もある。

彼の法哲学的な業績は、現代法学に多大な遺産を残した。特に、彼の代表作である『法の概念』は「20世紀に書かれた法哲学の最も重要な著作」と称賛され、ハンス・ケルゼンと並び20世紀を代表する法哲学者の一人として評価されている。彼の貢献は、法の本質、法と道徳の関係、法的規則とシステムの分析に焦点を当て、認識規則のような概念を導入し、現代の法思想を形成した。

10. 著作リスト

- 『The Ascription of Responsibility and Rights責任と権利の帰属英語』(Proceedings of the Aristotelian Society、1949年)

- 『Definition and Theory in Jurisprudence法理学における定義と理論英語』(1953年)

- 『Causation in the Law法における因果性英語』(トニー・オノレとの共著)(クラレンドン・プレス、1959年、第2版1985年)

- 『法の概念』(クラレンドン・プレス、1961年、第2版1994年、第3版2012年)

- 日本語訳:矢崎光圀監訳、みすず書房、1976年。長谷部恭男訳、ちくま学芸文庫、2014年。

- 『Law, Liberty and Morality法、自由、道徳英語』(スタンフォード大学出版局、1963年)

- 『The Morality of the Criminal Law刑法の道徳性英語』(オックスフォード大学出版局、1964年)

- 『Punishment and Responsibility懲罰と責任英語』(オックスフォード大学出版局、1968年)

- 『Essays on Bentham: Studies in Jurisprudence and Political Theoryベンサムに関するエッセイ:法理学と政治理論の研究英語』(クラレンドン・プレス、1982年)

- 『Essays in Jurisprudence and Philosophy法理学と哲学に関するエッセイ英語』(オックスフォード大学出版局、1983年)

- 日本語訳:『法学・哲学論集』、矢崎光圀・松浦好治ほか訳、みすず書房、1990年。

- 日本語訳:『権利・功利・自由』、小林公・森村進訳、木鐸社、2004年。

10.1. 共著

- 『Causation in the law法における因果性英語』、トニー・オノレとの共著、クラレンドン・プレス、1959年、第2版1985年。

- 日本語訳:井上祐司・真鍋毅・植田博訳、九州大学出版会、1991年。

10.2. 編著

- 『An introduction to the principles of morals and legislation道徳と立法の諸原理序説英語』、J. H. バーンズとの共同編集、アスローン・プレス、1970年。

- 『Of laws in general一般法について英語』、H.L.A.ハート編集、アスローン・プレス、1970年。

- 『A comment on the Commentaries and A fragment on governmentコメンタリーに関するコメントと統治論断片英語』、J. H. バーンズとの共同編集、アスローン・プレス、1977年。

10.3. 記念論文集

- 『Law, Morality, and Society: Essays in Honour of H. L. A. Hart法、道徳、社会:H.L.A.ハート記念論文集英語』、P. M. S. ハッカーとジョセフ・ラズ編集(1977年)

11. 関連項目

- ハート=ドゥオーキン論争

- ハート=フラー論争

- 法的解釈主義

- 自然法

- ロン・フラー

- 矢崎光圀

- ハンス・ケルゼン