1. 概要

ピエロ・デル・ポッライオーロ(Piero del Pollaioloピエロ・デル・ポッライオーロイタリア語、1443年頃 - 1496年没)は、ルネサンス期のフィレンツェ出身のイタリア人画家である。本名はピエロ・ベンチ(Piero Benciピエロ・ベンチイタリア語)。彼は著名な彫刻家であり画家でもあった兄のアントニオ・デル・ポッライオーロと頻繁に共同で制作活動を行った。二人の作品は古典主義の影響と人体解剖学への深い関心を示すが、その共同制作の性質上、それぞれの貢献を区別することは長らく困難であった。

ジョルジョ・ヴァザーリの著作『画家・彫刻家・建築家列伝』以来、アントニオの功績が強調される傾向にあったが、20世紀後半から21世紀にかけて、美術史家のアルド・ガッリらの研究によって、ピエロの絵画における個々の貢献が再評価され、多くの作品の帰属が変更されてきた。この再評価により、ピエロの独自の様式、特に油性顔料の使用やフランドル絵画からの影響が注目され、美術史における彼の位置づけが明確にされつつある。

2. 生涯

ピエロ・デル・ポッライオーロの生涯は、彼の幼少期と家族背景、兄アントニオとの芸術的共同制作、そして後半生のローマでの活動と死によって特徴づけられる。

2.1. 幼少期と家族

ピエロ・デル・ポッライオーロは1443年頃にフィレンツェで生まれた。彼の本名はピエロ・ベンチであるが、「ポッライオーロ」という通称は、父ヤコポ・ベンチが営んでいた養鶏業に由来する。イタリア語で「鶏舎」を意味するpollaioから、「養鶏業者」を意味するpollaiuoloが派生したもので、当時の養鶏業は一種の高級商売であった。

ヤコポには4人の息子がおり、長男がアントニオであった。次男と三男はそれぞれ家業の養鶏業と金細工師の道に進んだ。末弟がピエロであり、彼は兄のアントニオと非常に頻繁に共同で仕事を行った。彼らの工房は物理的には独立していたものの、互いにアクセス可能な構造であったと伝えられている。1472年当時のフィレンツェには養鶏業者が8軒しかなかった一方で、金細工師の工房は44軒も存在したという記録が残っている。

2.2. 芸術的発展と共同制作

ピエロの芸術的訓練の詳細については不明な点が多い。フィレンツェの画家アンドレア・デル・カスターニョ(1457年没)が彼(または兄弟両方)の師であった可能性が様式的な類似性やヴァザーリの記述から指摘されているが、年代的な問題から多くの学者がこの説には懐疑的である。

兄アントニオとの共同制作は彼らのキャリアを通じて顕著であった。ヴァザーリはアントニオを特に『ディセーニョ』(素描力)で高く評価しており、共同作品ではアントニオが下絵の大部分を担当し、ピエロと彼らの助手たちが絵画を完成させていた可能性が示唆されている。アントニオが1494年に書いた手紙によると、30年以上前にメディチ宮殿のために制作された、失われた巨大な3点のヘラクレスの功業を題材とした絵画は、兄弟二人の共同作業であったと記されている。これはアントニオが絵画制作に関わったことを示す唯一の具体的な文書記録である。

兄弟の作品は、古典的な影響と人体解剖学への深い関心を示しており、ヴァザーリによれば、兄弟は知識を深めるために実際に人体解剖を行ったという。しかし、現代の学者たちはこの主張には疑問を抱いている。共同工房で多数の助手たちと制作していたため、彼ら個々の貢献、特に絵画における役割を区別することは困難であった。

2.3. 後半生と死

1483年に制作されたサン・ジミニャーノのサンタゴスティーノ教会にある『聖母戴冠』が、ピエロの唯一の署名と日付入りの作品である。1484年頃、約41歳だったピエロはアントニオを追ってローマへ移住し、その後は死に至るまでほとんどの時間をローマで過ごしたと見られている。この時期に帰属される作品は多くない。

彼に関する最後の確実な記録は、1485年11月にピストイア大聖堂での絵画制作に対して報酬を受け取ったというものである。アントニオが1496年11月に作成した遺言書から、ピエロがそれまでに死去していたことは明らかであるが、彼の正確な死亡時期や状況は不明である。アントニオと同様にローマに埋葬されているため、彼もローマで死去したと考えられている。ピエロは生涯未婚であったが、リサという名の非嫡出子の娘がおり、彼女の世話はアントニオに託された。リサは後に結婚し、アントニオは彼女の持参金として150 ITLを贈っている。

3. 芸術的貢献

3.1. 帰属問題と再評価

ピエロ・デル・ポッライオーロの作品の特性は、どの絵画が彼個人や彼の工房に帰属されるかによって大きく異なる。彼と兄のアントニオの作品は、その類似性から長らく区別が困難であった。この問題は、ジョルジョ・ヴァザーリがアントニオの素描力を強調し、共同作品におけるアントニオの貢献を重んじたことに端を発する。このヴァザーリによる伝統的な帰属は、19世紀後半の美術史家たち(例えば「クロウとカヴァルカセッレ」)や20世紀のナショナル・ギャラリー館長マーティン・デイヴィスが疑問を呈するまで、ほとんど異論なく受け入れられてきた。デイヴィスは1961年に、「アントニオへの帰属は、ピエロよりも優れていると主張されるアントニオへの敬意に過ぎない」と述べている。

しかし、21世紀に入り、アルド・ガッリなどの美術史家によって、ピエロの絵画に対する貢献を再評価する動きが本格化した。ガッリの2014年の著作『アントニオとピエロ・デル・ポッライオーロ:銀と金、絵画とブロンズ』では、長らくアントニオまたは兄弟合作とされてきた多くの絵画がピエロ個人に帰属されている。例えば、ロンドン・ナショナル・ギャラリー所蔵の『アポロンとダフネ』(1470年頃-1480年頃)は、長らくアントニオに帰属されていたが、2023年現在では美術館によってピエロの作品とされている。

伝統的な帰属では、祭壇画や肖像画、特に小型の作品はピエロ(と彼の工房)に、ヘラクレスを題材とした神話画などはアントニオに割り当てられることが多かった。しかし、現代の再評価では、文書記録の再検討や初期の著述家(ヴァザーリより少し前の時期に書かれた「アノニモ・ガッディアーノ」など)のコメントが重視されている。例えば、ベルリンの有名な肖像画『若い女性の横顔の肖像』は、かつては両兄弟、あるいは他の多くの画家にも帰属されてきた。ミラノのポルディ・ペッツォーリ美術館所蔵の『若い女性の肖像』(1470年頃)も、同美術館では現在ピエロの作品と見なされているが、2005年時点では「アントニオに一般的に帰属されている」とされていた。

ポッライオーロ兄弟の現存する絵画の中で最大の作品である『聖セバスティアヌスの殉教』(1475年完成)では、絵画の異なる部分の品質に差があることが常に指摘されてきた。伝統的に最高の品質の部分はアントニオに、それより劣る部分はピエロまたは助手に帰属されてきたが、ガッリはこの作品全体をピエロと彼のチームによるものと見なしている。

3.2. 様式と技法

ピエロの様式の解釈は、彼に帰属される絵画によって左右される。かつてヴィルヘルム・ボーデは、モード・クラットウェルの兄弟に関するモノグラフに対し、「クラットウェルが気に入った絵画をアントニオに帰属させ、残りをピエロに帰属させるのはほとんど許されない」と批判した。この批判は、ピエロに帰属される数少ない作品や要素に対して特に批判的であったバーナード・ベレンソンに向けられたものでもあった。ベレンソンは1903年に、サン・ジミニャーノの『聖母戴冠』を「生命力と活気の欠如を補う魅力がほとんどない、全くの凡庸な絵画」と評している。アントニオの支持者であるフレデリック・ハートも、「ピエロは...画家にすぎず、彼の唯一の署名入り作品(サン・ジミニャーノの『聖母戴冠』)から判断するに、つまらない画家であった」と述べている。

しかし、アルド・ガッリはこれを「壮麗な絵画」と評し、ピエロに帰属される他の作品や、かつてアントニオに帰属されていた作品、例えば『七つの徳』、『ポルトガル枢機卿の祭壇画』、ロンドンの『聖セバスティアヌスの殉教』などとの「密接な様式・技術的親和性」を指摘している。ガッリによれば、それらの作品に共通するのは、「宝石、ブロケード、ベルベットの極めて効果的な模倣といった豪華な効果に対する顕著な嗜好、そしてテンペラ画がフィレンツェで全盛期であったにもかかわらず、油性顔料を広範かつ実験的に使用した錯視的で触覚的な表現であり、これはフランドル絵画の巨匠たちとの明確な競合である」としている。この輝かしい絵画表現は、「非常に精緻に練られた、常にどこか人工的な構図を特徴とし、ややひょろ長く不器用な人物が描かれ、しばしば下方からの視点(アングル)で捉えられている。彼らの手足は神経質に、やや気取ったように表現され、ルビーや金箔の縁取りが施された絹やベルベットの中から、彼らの高貴な青白い顔が浮かび上がる」と表現されている。

また、ピエロの作品には、通常の念入りな接着剤やジェッソによる下地処理を施さずに、直接木製パネルに描かれているという特徴的で珍しい技法がいくつか見られる。ボストンの『淑女の肖像』やウフィッツィ美術館の『ガレアッツォ・マリーア・スフォルツァの肖像』などがその例である。しかし、この技法はアントニオも使用したとされており、ベルリンの『ダビデ』でも見られる(この作品は通常アントニオに帰属されるが、ガッリはピエロによるものとしている)。

3.3. 主要作品と依頼作

ピエロの生涯における重要な依頼作の一つに、フィレンツェ共和国の政府機関の所在地であるシニョーリア宮殿のために制作された『七つの徳』の連作がある。1479年に枢機卿裁判所(Tribunale della Mercanzia)の部屋を飾るために発注されたもので、当初はピエロが全てを担当する予定であった。しかし、公的な論争の末、『剛毅』はサンドロ・ボッティチェッリによって描かれ、残りの6点がピエロによって制作された。これら7点全ては現在ウフィッツィ美術館に所蔵されている。この関係性から、一部の美術史家はアントニオがこれらの絵画のデザインまたは実行の側面でピエロを助けた可能性を示唆し続けている。

以下にピエロ・デル・ポッライオーロの主な作品を紹介する。

- 『若い女性の横顔の肖像』(1465年頃) - 油彩、木。ベルリン所蔵。しばしばアントニオに帰属されるが、ガッリはピエロの作品としている。

- 『トビアスと天使』(1465年頃-1470年) - トリノ所蔵。美術館は兄弟合作としている。

- 『ポルトガル枢機卿の祭壇画』(1467年-1468年) - 祭壇画。長らくアントニオに帰属されていたが、現在ウフィッツィ美術館に所蔵。

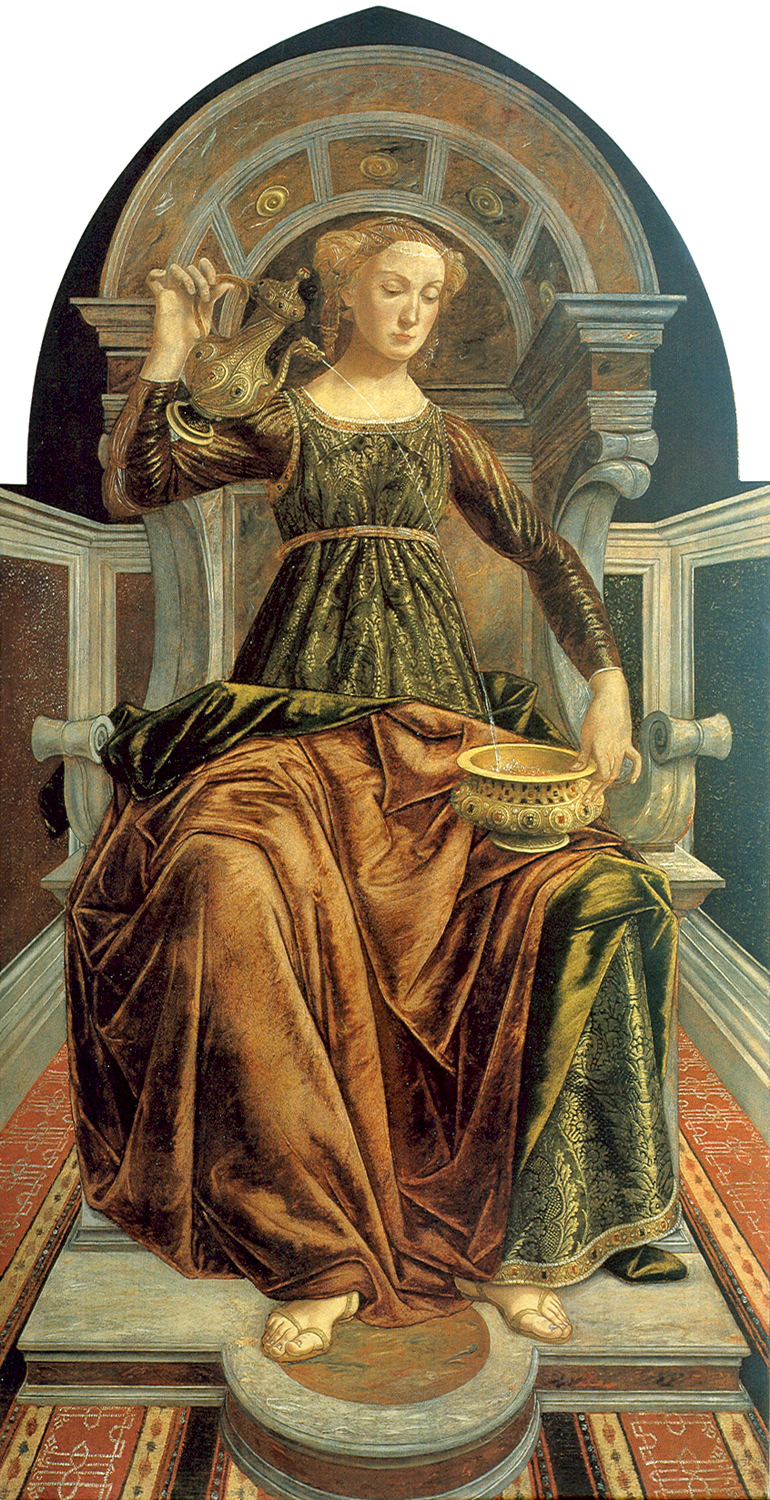

- 『七つの徳』(1469年-1470年) - 6点。ピエロが制作。すべてウフィッツィ美術館に所蔵。支払い記録からピエロによるものとされている。

- 『慈愛』

- 『信仰』

- 『節制』

『節制』、『七つの徳』より、1469年-1470年、ウフィッツィ美術館。 - 『賢明さ』

- 『希望』

- 『正義』

『正義』、『七つの徳』より、1469年-1470年、ウフィッツィ美術館。 - 『若い女性の肖像』(1470年頃) - ミラノ、ポルディ・ペッツォーリ美術館所蔵。

- 『淑女の肖像』(不明) - イザベラ・スチュワート・ガードナー美術館、ボストン所蔵。

- 『アポロンとダフネ』(1470年頃-1480年頃) - ロンドン・ナショナル・ギャラリー所蔵。2023年現在、美術館はピエロ単独の作品としている(以前は通常アントニオに帰属)。

- 『ガレアッツォ・マリーア・スフォルツァの肖像』(1471年) - テンペラ、木。ウフィッツィ美術館所蔵。1492年のメディチ宮殿の目録にピエロの作品として記録されており、常に彼に帰属されてきた。状態は悪い。手を出しながら体をねじるポーズは、この時期のフィレンツェでは珍しく、肖像画に強い関心を持っていたミラノ公であったガレアッツォ・マリーア・スフォルツァ本人によって提案された可能性がある。

『ガレアッツォ・マリーア・スフォルツァの肖像』、1471年、ウフィッツィ美術館。 - 『女性の肖像』(1475年頃) - ウフィッツィ美術館所蔵(2023年現在も美術館はアントニオに帰属)。

- 『聖セバスティアヌスの殉教』(1475年完成) - 油彩、木。ロンドン・ナショナル・ギャラリー所蔵。長らく兄弟合作とされてきたが、ガッリはピエロと彼のチームによるものとしている。

『聖セバスティアヌスの殉教』、1475年完成。ナショナル・ギャラリー (ロンドン)に所蔵されており、長らく兄弟合作とされてきたが、ガッリはピエロ単独の作品と見なしている。 - 『聖母戴冠』(1483年) - 祭壇画。サンタゴスティーノ教会、サン・ジミニャーノ所蔵。ピエロの唯一の署名と日付入りの作品。

『聖母戴冠』、サンタゴスティーノ教会、サン・ジミニャーノ、1483年。ピエロ唯一の署名・日付入り作品。

近年では、2021年にサザビーズで456.42 万 GBP(約626.17 万 USD)で落札された『若者の肖像』が、ピエロに「完全帰属された」作品として初めて競売にかけられた事例として注目される。この作品は以前はコジモ・ロッセッリなどに帰属されていたが、再帰属された。ガレアッツォ・マリーア・スフォルツァの肖像画と並び、ピエロの知られている唯一の男性肖像画である。

4. 遺産と歴史的評価

4.1. 批評的受容の変遷

ピエロ・デル・ポッライオーロの芸術的評価は、時代と共に大きく変遷してきた。初期の批評家たちは、彼の作品に対して概して否定的であった。例えば、20世紀初頭の著名な美術史家バーナード・ベレンソンは、彼の代表作である『聖母戴冠』(サン・ジミニャーノ)を「生命力と活気の欠如を補う魅力がほとんどない、全くの凡庸な絵画」と酷評し、彼の作品を「わずかしかなく、刺激がなく、むしろ鈍重で、兄の作品を借りているだけ」と結論づけた。アントニオの作品を高く評価していたフレデリック・ハートもまた、ピエロを「退屈な画家」と見なしていた。こうした評価は、ジョルジョ・ヴァザーリ以来のアントニオの貢献を強調する伝統的な視点に影響を受けていた。

しかし、20世紀後半から21世紀にかけて、アルド・ガッリなどの現代の美術史家によって、ピエロの作品に対する新たな再評価が進められている。ガッリは、かつて凡庸とされた『聖母戴冠』を「壮麗な絵画」と見なし、その独自の様式と技法、特に油性顔料の実験的な使用やフランドル絵画からの影響を高く評価した。この再評価は、単なる様式分析だけでなく、ヴァザーリ以前の文書記録や初期の著述家のコメントを再検討することで、ピエロの個々の貢献を明確にしようとするものである。

4.2. 美術史への影響

美術史の文脈において、ピエロ・デル・ポッライオーロ個人の貢献が再認識されたことは、イタリア・ルネサンスにおける絵画制作の過程、特に工房における共同作業の実態や、油性顔料の導入とその技術的革新に対する理解を深める上で重要な意味を持つ。かつてはアントニオの影に隠れがちであったピエロの作品群が、彼の個性を強く反映したものであると位置づけられることで、15世紀フィレンツェ絵画の多様性がより明確に認識されるようになった。

彼の作品に見られる「宝石、ブロケード、ベルベットの極めて効果的な模倣」や「錯視的で触覚的な表現」、そして油性顔料の広範な使用は、当時のフィレンツェにおける絵画技術の進歩を示す重要な指標となっている。特に、当時主流であったテンペラ画に対し、フランドル絵画に倣った油彩技法を実験的に取り入れたことは、後のイタリア絵画の発展に影響を与えた可能性がある。このように、ピエロの芸術は、単なるアントニオの助手的役割に留まらず、ルネサンス美術における技術的、様式的革新の一翼を担っていたことが、現代の批評によって再評価されつつある。