1. 概要

イタリア共和国、通称イタリアは、南ヨーロッパのイタリア半島および地中海のシチリア島、サルデーニャ島などを領土とする共和制国家である。北部はアルプス山脈を境にフランス、スイス、オーストリア、スロベニアと国境を接し、国内には独立国家であるバチカン市国とサンマリノ共和国が存在する。首都はローマ。イタリアは古代ローマ帝国以来、長らくヨーロッパおよび地中海世界の政治、文化、宗教の中心地であり、ルネサンス期には芸術、学術、科学技術が飛躍的に発展し、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ガリレオ・ガリレイなどの巨匠や科学者を輩出した。近代にはリソルジメント(イタリア統一運動)を経て1861年に統一国家を形成したが、その後ファシズム政権の台頭と第二次世界大戦への参戦という苦難の歴史も経験した。戦後は王政を廃止し共和国となり、経済的奇跡と呼ばれる高度成長を遂げ、欧州連合(EU)の原加盟国として、またG7、G20の一員として国際社会で重要な役割を担っている。本稿では、イタリアの歴史、地理、政治、経済、社会、文化の各側面を、社会自由主義的視点から、特に社会の公正、人権、民主主義の発展、環境問題への配慮といった観点を重視して詳述する。

2. 国名

「イタリア」という国名の語源については数多くの仮説が存在する。その一つは、古代ギリシャ語で現在のカラブリア州に居住していたイタロイ人 (ἸταλοίItalói古代ギリシア語) の土地を指す言葉に由来するという説である。この部族は元々「ヴィトゥリ」(Vituliラテン語) と呼ばれていたと考えられ、一部の学者は彼らのトーテムが子牛(vitulusウィトゥルスラテン語; ウンブリア語: vitloウィトゥロxum; オスク語: Víteliúウィーテリウーosc) であった可能性を示唆している。また、いくつかの古代の著述家は、現地の支配者であったイタルス王 (Italusラテン語) にちなんで名付けられたと述べている(ハリカルナッソスのディオニュシオス、アリストテレス、トゥキディデスなど)。

古代ギリシャ語の「イタリア」という言葉は、当初はブルッティウム半島(現在のカラブリア州)の南部と、カタンザーロ県およびヴィボ・ヴァレンツィア県の一部のみを指していた。その後、「エノトリア」(ΟἰνωτρίαOenotria古代ギリシア語) と「イタリア」は同義となり、この名称はルカニア地方の大部分にも適用されるようになった。古代ローマ共和国が拡大する以前、ギリシャ人はメッシーナ海峡とサレルノ湾およびターラント湾を結ぶ線(現在のカラブRIA地方にほぼ相当)の間の土地を指して「イタリア」と呼んでいた。時とともに、ギリシャ人は「イタリア」をより広範な地域を指す言葉として用いるようになった。南部の「マグナ・グラエキア」(ギリシャ植民都市群)に加え、歴史家たちは中央イタリアの一部地域からなる「エトルリア人のイタリア」の存在も示唆している。

ローマ時代の「イタリア」(Italiaラテン語) の境界はより明確に確立されている。カト・ケンソリウスの著作『起源』(Originesラテン語) によれば、イタリアとはアルプス以南の半島全体を指すと記述されている。紀元前264年、ローマ領イタリアはアルノ川およびルビコン川(北中部)から半島南部全域にまで及んでいた。地理的にはイタリアの一部とみなされていた北部地域、ガリア・キサルピナは紀元前220年代にローマによって占領されたが、政治的には分離されていた。法的にイタリアの行政単位に統合されたのは紀元前42年のことである。サルデーニャ、コルシカ、シチリア、マルタは紀元292年にディオクレティアヌス帝によってイタリアに加えられ、これにより古代末期のイタリアは現代のイタリア地理的領域とほぼ一致することになった。

ラテン語の「イタリクス」(Italicusラテン語) は、属州民 (provincialisラテン語) と区別して「イタリアの人間」を指す言葉として用いられた。形容詞「イタリアヌス」(italianusラテン語) は中世ラテン語に由来し、近世初期には「イタリクス」と交互に使用され、「イタリアの」という意味の語源となった。西ローマ帝国滅亡後、東ゴート王国がイタリアを支配した。ランゴバルド人の侵入後も、「イタリア」はその王国の名称として、また神聖ローマ帝国内の後継王国の名称として保持された。

3. 歴史

イタリア半島の歴史は、先史時代の人類の定住から始まり、古代ローマの興亡、中世の都市国家の隆盛、ルネサンスによる文化の開花、そして近代のイタリア統一運動を経て現代の共和国に至るまで、数多くの重要な出来事と発展の連続であった。各時代は、後のイタリア及びヨーロッパ全体の歴史、文化、社会に深遠な影響を与えている。

3.1. 先史時代と古代

イタリア半島における人類の活動は旧石器時代に遡り、モンテ・ポッジオーロからは約85万年前とされる打製石器が発見されている。中期旧石器時代にはネアンデルタール人が居住していたことがイタリア各地の発掘調査で明らかになっており、その年代は約20万年前にまで遡る。約4万年前にはリパロ・モキ遺跡に現生人類が出現した。

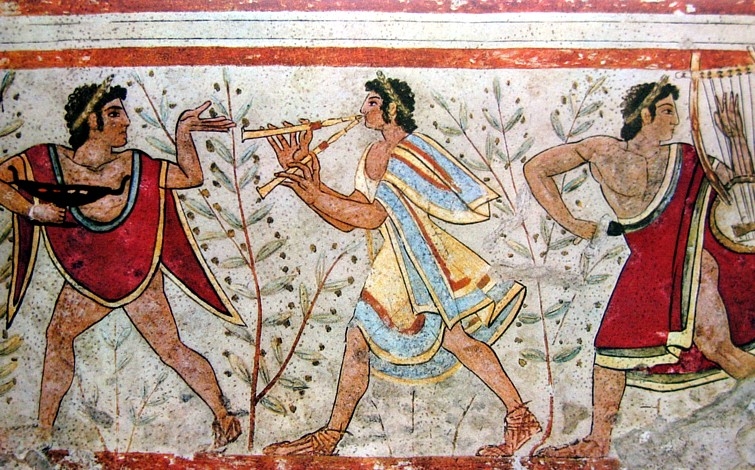

ローマ以前のイタリア半島の古代民族は、インド・ヨーロッパ語族に属するイタリック人が主であった。インド・ヨーロッパ語族に属さないか、あるいはインド・ヨーロッパ語族以前の言語的遺産を持つ可能性のある主要な歴史的民族には、エトルリア人、シチリア島のエリュミ人やシカニ人、そしてヌラーゲ文明を生み出した先史時代のサルデーニャ人などが含まれる。その他の古代民族には、ラエティア人やカムニ人(ヴァルカモニカの岩絵群で知られる)がいる。紀元前3400年から紀元前3100年頃の自然ミイラであるアイスマンは、1991年にシミラウン氷河で発見された。

最初の植民者はフェニキア人で、シチリア島やサルデーニャ島の沿岸に交易拠点を築いた。これらのいくつかは小規模な都市センターへと発展し、ギリシャ植民都市と並行して発展した。紀元前8世紀から7世紀にかけて、ギリシャ植民都市がピテクサイ(現在のイスキア島)に建設され、やがてイタリア半島南部およびシチリア島沿岸に広がり、この地域は後にマグナ・グラエキアとして知られるようになった。イオニア人、ドーリア人、シュラクサイ人、アカイア人などが様々な都市を建設した。ギリシャ植民は、イタリック人に民主的な統治形態や高度な芸術・文化的表現と接触する機会をもたらした。

3.2. 古代ローマ

中央イタリアのテヴェレ川沿いの集落として紀元前753年に建国されたとされる古代ローマは、244年間にわたり王政によって統治された。紀元前509年、ローマ人は元老院と市民による統治(SPQR)を支持し、王を追放して寡頭制の共和政を樹立した。

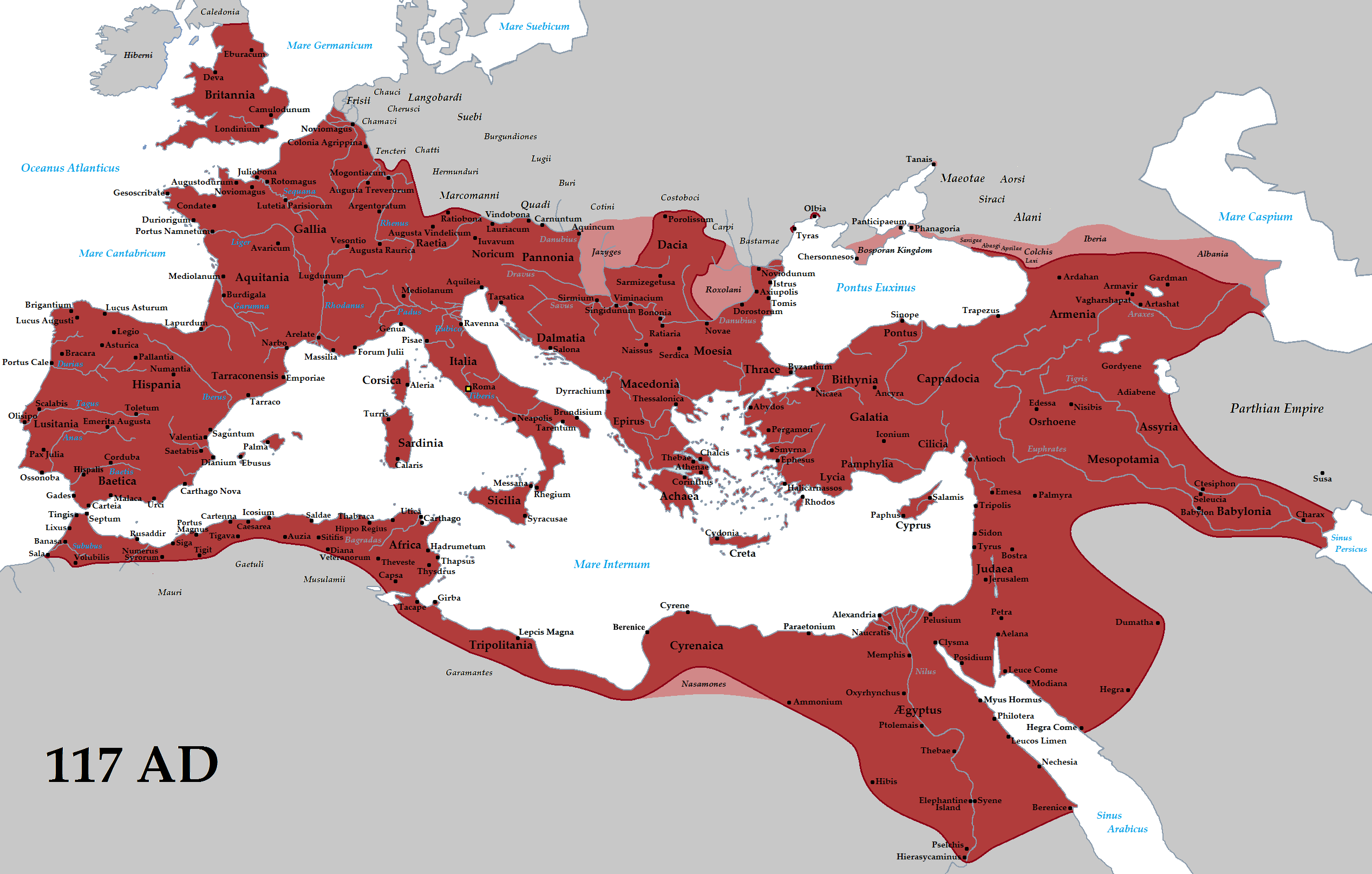

「イタリア」と名付けられたイタリア半島は、ローマの勢力拡大とともに統一された存在へと統合されていった。この過程では、他のイタリック部族(サムニウム戦争など)、エトルリア人(ローマ・エトルリア戦争など)、ケルト人(ローマ・ガリア戦争など)、ギリシャ人(ピュロス戦争など)との戦いを経て、しばしば新たな領土を獲得した。ほとんどの現地部族や都市との恒久的な連合が形成され、ローマは西ヨーロッパ、北アフリカ、そして中東の征服を開始した。紀元前44年のユリウス・カエサル暗殺後、ローマはブリタンニアからペルシャ国境にまで及ぶ広大な帝国へと成長し、地中海全域を包含し、ギリシャ、ローマ、その他の文化が融合した強力な文明を築き上げた。初代皇帝アウグストゥスの長い治世は、平和と繁栄の時代(パクス・ロマーナ)の始まりとなった。ローマ領イタリアは帝国のメトロポールであり続け、ローマ人の故郷であり首都の所在地であった。

ローマ帝国は歴史上最大級の帝国の一つであり、経済、文化、政治、軍事において強大な力を誇った。最大版図時には、その面積は500.00 万 km2に達した。ローマの遺産は西洋文明に深く影響を与え、現代世界を形成した。ラテン語から派生したロマンス諸語の広範な使用、ローマ数字、現代西洋のアルファベットと暦、そしてキリスト教の世界宗教としての出現などは、ローマ支配の多くの遺産の一部である。

3.3. 中世

西ローマ帝国滅亡後、イタリアはオドアケルの王国支配下に入り、その後東ゴート族に奪取された。侵略は混沌とした王国の連続と、いわゆる「暗黒時代」をもたらした。6世紀における別のゲルマン人部族であるランゴバルド族の侵入は、東ローマ帝国のプレゼンスを縮小させ、半島の政治的統一を終焉させた。北部はランゴバルド王国を形成し、中南部もランゴバルド族によって支配され、その他の部分は東ローマ帝国の支配下に残った。

ランゴバルド王国は8世紀後半にカール大帝によってフランク王国に吸収され、イタリア王国となった。フランク人は教皇領の形成を助けた。13世紀まで、イタリアの政治は神聖ローマ皇帝とローマ教皇との関係によって支配され、都市国家は一時的な利益のために前者を支持する派(ギベリン)と後者を支持する派(ゲルフ)に分かれた。ゲルマン系の皇帝とローマの教皇は中世ヨーロッパの普遍的権力者となった。しかし、叙任権闘争やゲルフ派とギベリン派の対立は、北イタリアにおける帝国的封建制を終焉させ、都市は独立を獲得した。1176年、都市国家からなるロンバルディア同盟は神聖ローマ皇帝フリードリヒ・バルバロッサを破り、独立を確固たるものとした。

ミラノ、フィレンツェ、ヴェネツィアなどの都市国家は、銀行業務を考案し、新たな社会組織形態を可能にすることで、金融発展において決定的に革新的な役割を果たした。沿岸部および南部地域では、海洋共和国が地中海を支配し、オリエントへの貿易を独占した。これらは独立した海洋支配都市国家であり、商人たちが相当な権力を持っていた。寡頭制ではあったが、それらが提供した相対的な政治的自由は、学術的および芸術的進歩に貢献した。最もよく知られた海洋共和国は、ヴェネツィア、ジェノヴァ、ピサ、そしてアマルフィであった。それぞれが海外の土地、島々、アドリア海、エーゲ海、黒海の土地、そして近東や北アフリカの商業植民地を支配していた。

ヴェネツィアとジェノヴァはヨーロッパの東方への玄関口であり、高級ガラス製品の生産地であった一方、フィレンツェは絹、羊毛、銀行業務、宝飾品の中心地であった。生み出された富は、大規模な公的および私的な芸術プロジェクトの依頼を可能にした。海洋共和国は十字軍に参加し、支援や輸送を提供したが、主に政治的および貿易上の機会を利用した。イタリアは最初に商業革命につながる経済変化を感じた国であり、ヴェネツィアは東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルを略奪し(第4次十字軍)、マルコ・ポーロのアジアへの航海に資金を提供することができた。最初の大学はイタリアの都市に設立され、トマス・アクィナスのような学者が国際的な名声を得た。資本主義と銀行家の一族がフィレンツェで出現し、そこではダンテやジョットが1300年頃に活動していた。南部では、シチリア島が9世紀にイスラム教徒の首長国となり、11世紀後半にノルマン人が南イタリアのランゴバルド公国や東ローマ帝国領の大部分とともに征服するまで繁栄した。その後、この地域はシチリア王国とナポリ王国に分かれた(歴史家はナポリ王国という呼称を用いるが、その支配者たちは元の「シチリア王国」の呼称を維持したため、実際には二つのシチリア王国が存在した)。1348年の黒死病は、おそらくイタリアの人口の3分の1を死に至らしめた。

3.4. ルネサンスと近世

1400年代から1500年代にかけて、イタリアはルネサンスの発祥地であり中心地であった。この時代は中世から近代への移行期であり、商人都市が蓄積した富と有力な一族のパトロネージュによって育まれた。イタリアの政体は今や事実上、君侯によって支配される地方国家となり、彼らは貿易と行政を掌握し、その宮廷は芸術と科学の中心となった。これらの君侯国は、フィレンツェのメディチ家のような政治的王朝や商人一族によって率いられていた。教会大分裂の終焉後、新たに選出されたマルティヌス5世は教皇領に戻り、イタリアを西欧キリスト教世界の唯一の中心地として再建した。メディチ銀行は教皇庁の信用機関となり、教会と新たな政治的王朝との間に重要な結びつきが確立された。

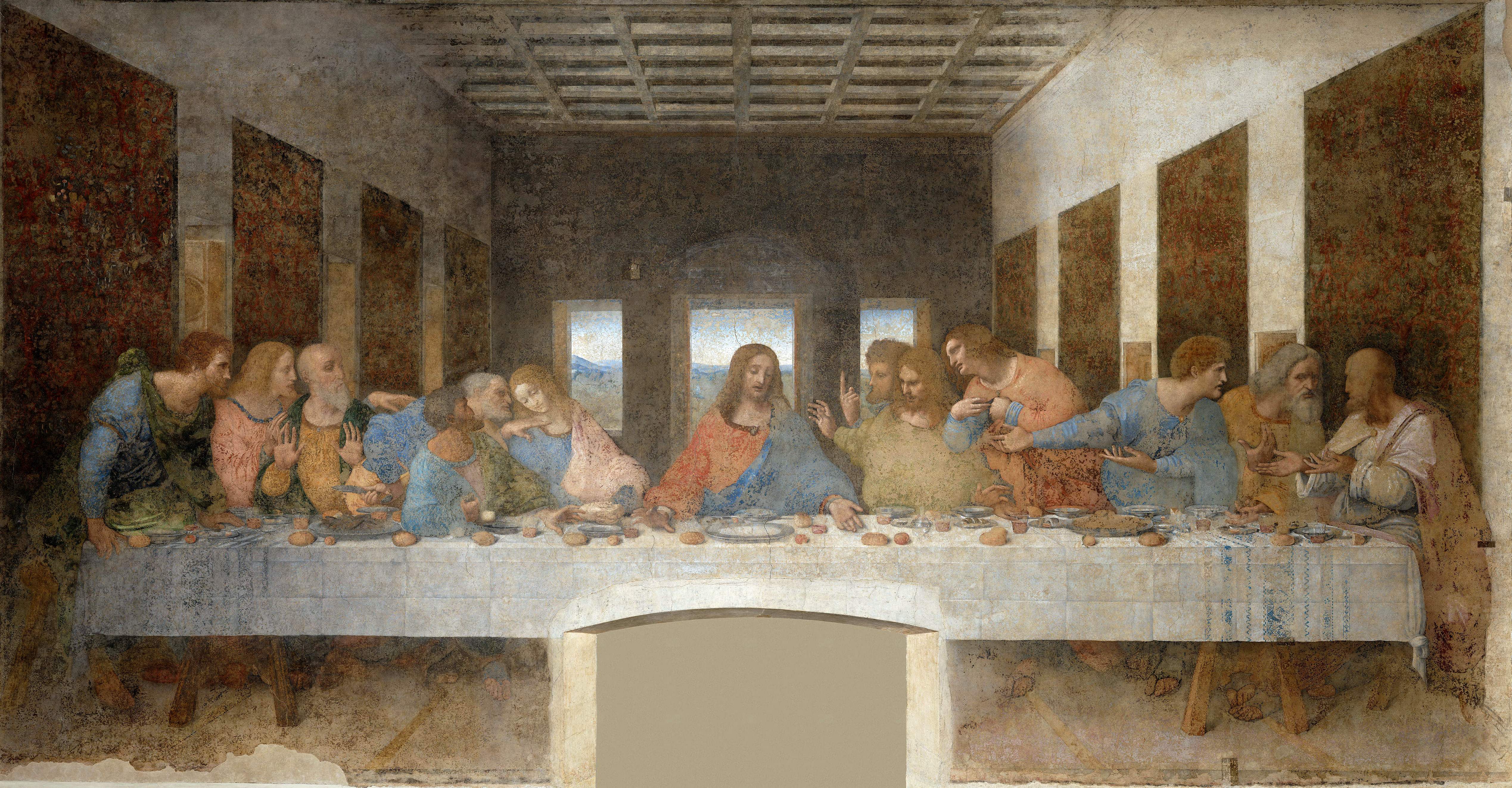

1453年、ニコラウス5世による東ローマ帝国支援の活動にもかかわらず、コンスタンティノープル市はオスマン帝国の手に落ちた。これにより、ギリシャの学者や文献がイタリアへ移住し、ギリシャの人文主義の再発見を促した。フェデリーコ・ダ・モンテフェルトロやピウス2世のような人文主義的支配者は、ウルビーノやピエンツァを建設するなど、理想都市の建設に努めた。ピコ・デラ・ミランドラは、ルネサンスの宣言書と見なされる『人間の尊厳について』を著した。芸術においては、イタリア・ルネサンスは何世紀にもわたりヨーロッパ美術に支配的な影響を及ぼし、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ボッティチェッリ、ミケランジェロ、ラファエロ、ジョット、ドナテッロ、ティツィアーノといった芸術家や、ブルネレスキ、パッラーディオ、ブラマンテといった建築家を輩出した。海洋共和国出身のイタリアの探検家や航海家たちは、オスマン帝国を迂回してインドに至る代替航路を見つけることに熱心であり、大西洋諸国の君主に仕え、大航海時代の到来とアメリカ大陸の植民地化に重要な役割を果たした。最も著名な人物としては、ヨーロッパ人によるアメリカ大陸征服の道を開いたクリストファー・コロンブス、ノース人以来初めて北アメリカを探検したヨーロッパ人であるジョン・カボット、そしてアメリカ大陸の名前の由来となったアメリゴ・ヴェスプッチなどがいる。

ヴェネツィア、ナポリ、フィレンツェ、ミラノ、そして教皇領の間で、イタリア同盟として知られる防衛同盟が結成された。ロレンツォ・デ・メディチはルネサンス最大のパトロンであり、彼の支援によって同盟はトルコによる侵攻を阻止することができた。しかし、この同盟は1490年代に崩壊し、フランス王シャルル8世の侵攻は半島における一連の戦争(イタリア戦争)を引き起こした。盛期ルネサンスの間、ユリウス2世(1503年-1513年)のような教皇は外国君主に対してイタリアの支配権を争った。パウルス3世(1534年-1549年)はヨーロッパ列強間の調停を好み、平和を確保しようとした。このような紛争の最中、メディチ家出身の教皇レオ10世(1513年-1521年)とクレメンス7世(1523年-1534年)は、ドイツ、イングランドなどで起こった宗教改革に直面した。

1559年、フランスとハプスブルク家との間のイタリア戦争終結時、イタリアの約半分(南部のナポリ王国、シチリア王国、サルデーニャ王国、そしてミラノ公国)はスペイン支配下にあり、残りの半分は独立を保っていた(多くの国家は依然として公式には神聖ローマ帝国の一部であった)。教皇庁は対抗宗教改革を開始し、その主要な出来事にはトリエント公会議(1545年-1563年)、グレゴリオ暦の採用、イエズス会中国布教団、フランス宗教戦争、三十年戦争(1618年-1648年)の終結、そして大トルコ戦争などがある。イタリア経済は1600年代から1700年代にかけて衰退した。

スペイン継承戦争(1700年-1714年)の間、オーストリアはイタリアにおけるスペイン領の大部分、すなわちミラノ、ナポリ、サルデーニャを獲得した。サルデーニャは1720年にシチリアと交換でサヴォイア家に与えられた。その後、ブルボン家の一派がシチリアとナポリの王位に就いた。ナポレオン戦争の間、北イタリアと中央イタリアはフランスの姉妹共和国として再編成され、後にはイタリア王国となった。南部はナポレオンの義弟ジョアシャン・ミュラによって統治された。1814年のウィーン会議は18世紀後半の状況を回復したが、フランス革命の理想は根絶できず、19世紀初頭を特徴づける政治的激変の間に再び表面化した。イタリア国家による最初のイタリア三色旗の採用は、ナポレオン時代のイタリアにおけるチスパダーナ共和国であり、これは国家の民族自決を提唱したフランス革命に続くものであった。この出来事は三色旗の日として祝われている。

3.5. イタリア統一運動とイタリア王国

イタリア王国の誕生は、イタリア半島全体を包含する統一王国を樹立しようとするイタリアの民族主義者とサヴォイア家に忠実な君主主義者の努力の結果であった。19世紀半ばまでに、高まるイタリアの民族主義は革命へとつながった。1815年のウィーン会議後、イタリアの政治的・社会的統一運動、すなわちリソルジメント(復興運動)が起こり、諸邦を統合し外国支配から解放することによってイタリアを統一しようとした。急進的な人物としては、1830年代に政治運動青年イタリアを創設した愛国的なジャーナリスト、ジュゼッペ・マッツィーニがおり、彼は統一共和国を支持し、広範な民族主義運動を提唱した。1847年には、1946年に国歌となった「イタリア人の歌」が初めて公に演奏された。

青年イタリアで最も有名なメンバーは、革命家であり将軍であったジュゼッペ・ガリバルディであり、彼は南イタリアにおける統一のための共和制運動を指導した。しかし、サルデーニャ王国のサヴォイア家イタリア君主制(その政府はカミッロ・カヴール伯爵が率いていた)もまた、統一イタリア国家樹立の野望を抱いていた。ヨーロッパを席巻した1848年革命の文脈において、オーストリア=ハンガリー帝国に対する第一次イタリア独立戦争が宣言されたが失敗に終わった。1855年、サルデーニャはクリミア戦争においてイギリスとフランスの同盟国となった。サルデーニャは1859年の第二次イタリア独立戦争において、フランスの援助を得てオーストリア帝国と戦い、ロンバルディアを解放した。プロンビエールの密約に基づき、サルデーニャはサヴォイアとニースをフランスに割譲し、この出来事はニース人の脱出を引き起こした。

1860年から1861年にかけて、ガリバルディはナポリとシチリアにおける統一運動を主導した。テアーノは、ガリバルディとサルデーニャ最後の王ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世との有名な会見の場であり、その際ガリバルディはヴィットーリオ・エマヌエーレ2世の手を握り、彼をイタリア王として歓迎した。カヴールは1860年にガリバルディの南イタリアをサルデーニャ王国との連合に含めることに同意した。これにより、サルデーニャ政府は1861年3月17日に統一イタリア王国を宣言し、ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世を初代国王とした。1865年、王国の首都はトリノからフィレンツェに移された。1866年、ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世は普墺戦争中にプロイセンと同盟を結び、第三次イタリア独立戦争を戦い、その結果イタリアはヴェネツィアを併合した。最終的に1870年、フランスが普仏戦争中にローマを放棄すると、イタリア人はローマ占領によって教皇領を占領し、統一は完了し、首都はローマに移された。

3.6. 自由主義時代

サルデーニャの憲法は1861年にイタリア全土に拡大され、新国家の基本的な自由を保障したが、選挙法は無産階級を排除していた。新王国は自由主義者が支配する議会制立憲君主国として統治された。北イタリアが急速に工業化する一方で、南部および北部の農村地域は未開発で過密状態が続き、何百万人もの人々が移住を余儀なくされ、アメリカ大陸への大規模な移民ディアスポラを引き起こした。イタリア社会党は勢力を増し、伝統的な自由主義および保守主義の体制に挑戦した。19世紀最後の20年間、イタリアはアフリカのエリトリア、ソマリア、トリポリタニア、キレナイカを征服することにより、植民地大国へと発展した。1913年には男子普通選挙が採用された。第一次世界大戦前の時期は、1892年から1921年の間に5度首相を務めたジョヴァンニ・ジョリッティによって支配された。

イタリアは1915年に第一次世界大ชนに参戦し、国家統一を完成させることを目的としていたため、これはまた、イタリア統一の結論としての歴史記述的観点から、第四次イタリア独立戦争とも考えられている。名目上、ドイツ帝国およびオーストリア=ハンガリー帝国と三国同盟を結んでいたイタリアは、1915年に協商国に加わり、ロンドン条約により、西カルニオーラ内陸部、旧オーストリア沿海州、ダルマチア、そしてオスマン帝国の一部を含む実質的な領土獲得の約束を得て第一次世界大ชนに参戦した。イタリアの連合国勝利への貢献により、「ビッグ4」大国の一つとしての地位を得た。軍隊の再編と徴兵によりイタリアは勝利を収めた。1918年10月、イタリア軍は大攻勢を開始し、ヴィットーリオ・ヴェネトの戦いでの勝利で最高潮に達した。これはイタリア戦線での戦争終結を示し、オーストリア=ハンガリー帝国の解体を確実なものとし、2週間足らずで戦争終結に貢献した。

戦争中、65万人以上のイタリア兵とほぼ同数の民間人が死亡し、王国は破産の危機に瀕した。サン=ジェルマン条約(1919年)とラパッロ条約(1920年)により、トレンティーノ=アルト・アディジェ、ヴェネツィア・ジュリア、イストリア、クヴァルネル湾、そしてダルマチアの都市ザーラの併合が可能となった。その後のローマ条約(1924年)により、イタリアによるフィウーメ併合が実現した。イタリアはロンドン条約で約束された他の領土を受け取らなかったため、この結果はベニート・ムッソリーニによって「骨抜きにされた勝利」として非難され、これがイタリア・ファシズムの台頭につながった。歴史家は「骨抜きにされた勝利」を、ファシストがイタリア帝国主義を煽るために用いた「政治的神話」とみなしている。イタリアは国際連盟の執行理事会における常任理事国の地位を獲得した。

3.7. ファシスト政権と第二次世界大戦

大戦の荒廃に続いた社会主義者の扇動は、ロシア革命に触発され、イタリア全土で反革命と弾圧を引き起こした。ソビエト式の革命を恐れた自由主義体制は、ムッソリーニ率いる小規模なファシスト党を支持し始めた。1922年10月、ファシスト党の黒シャツ隊は大衆デモと「ローマ進軍」クーデターを組織した。国王ヴィットーリオ・エマヌエーレ3世はムッソリーニを首相に任命し、武力衝突なしに権力をファシストに移譲した。ムッソリーニは政党を禁止し、個人の自由を制限し、独裁体制を確立した。これらの行動は国際的な注目を集め、ナチス・ドイツやフランコ体制下のスペインにおける同様の独裁体制に影響を与えた。

ファシズムはイタリアの民族主義と帝国主義に基づいており、ローマ帝国とヴェネツィア帝国の遺産に基づく未回収地の主張を通じてイタリアの領土を拡大しようとした。このため、ファシストは介入主義的な外交政策に従事した。1935年、ムッソリーニはエチオピアに侵攻し、イタリア領東アフリカを設立したが、これは国際的な孤立を招き、イタリアの国際連盟からの脱退につながった。その後、イタリアはナチス・ドイツおよび日本帝国と同盟を結び、スペイン内戦においてフランシスコ・フランコを強力に支援した。1939年、イタリアはアルバニアを併合した。

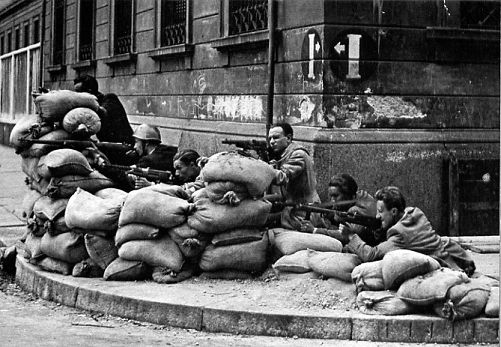

イタリアは1940年6月10日に第二次世界大ชนに参戦した。様々な時期に、イタリア軍はイギリス領ソマリランド、エジプト、バルカン半島、そして東部戦線で進軍した。しかし、彼らは東部戦線、東アフリカ戦線、そして北アフリカ戦線で敗北し、アフリカとバルカン半島の領土を失った。イタリアの戦争犯罪には、超法規的殺人や民族浄化が含まれ、主にユーゴスラビア人約25,000人をイタリアの強制収容所などに強制送還した。ユーゴスラビア・パルチザンは、戦中および戦後、イタリア系住民に対して独自の犯罪(フォイベの虐殺など)を犯した。1943年7月に連合国軍のシチリア侵攻が始まり、7月25日にファシスト政権は崩壊した。ムッソリーニは国王ヴィットーリオ・エマヌエーレ3世の命令により失脚し逮捕された。9月8日、イタリアはカッシビレ休戦協定に署名し、連合国との戦争を終結させた。ドイツ軍はイタリアのファシストの援助を得て、北イタリアと中央イタリアの支配権を掌握することに成功した。国は依然として戦場であり、連合国軍は南部から進軍していた。

北部では、ドイツ軍がイタリア社会共和国(RSI)を設立した。これはナチスの傀儡国家であり、ドイツの落下傘部隊によって救出されたムッソリーニを指導者とする対独協力政権であった。残りのイタリア軍はイタリア共同交戦軍として組織され、連合国軍とともに戦った一方、ムッソリーニに忠実な他のイタリア軍はドイツ軍とともに国防義勇軍で戦うことを選択した。ドイツ軍はRSIの協力のもと、虐殺を行い、何千人ものユダヤ人を絶滅収容所に強制送還した。休戦後の時期には、ナチス・ドイツ占領軍および協力者に対してゲリラ戦を戦ったイタリア・レジスタンスが出現した。これは、パルチザンとファシストRSI軍との間の戦闘のため、イタリア内戦と評されている。1945年4月、敗北が迫る中、ムッソリーニは北へ逃亡しようとしたが、パルチザンに捕らえられ、即決処刑された。

敵対行為は1945年4月29日に終結し、イタリアのドイツ軍は降伏した。この紛争で50万人近くのイタリア人が死亡し、社会は分裂し、経済はほぼ壊滅状態となった。1944年の一人当たり所得は1900年以来の最低水準であった。戦後の影響により、ファシスト政権を支持した君主制に対するイタリア国民の怒りが残り、イタリア共和主義の復活に貢献した。

3.8. イタリア共和国

イタリアは、1946年6月2日に行われた国民投票の結果、共和国となった。この日は以来、共和国記念日として祝われている。これは女性が全国的に投票した最初の機会であった。ヴィットーリオ・エマヌエーレ3世の息子、ウンベルト2世は退位を余儀なくされた。共和国憲法は1948年に承認された。パリ条約に基づき、アドリア海に隣接する地域はユーゴスラビアに併合され、その結果、約30万人のイストリアおよびダルマチアのイタリア人が移住するイストリア・ダルマチア人の脱出が起こった。イタリアはすべての植民地を失い、イタリア帝国は終焉した。

共産主義者による政権奪取の懸念は、1948年にキリスト教民主党がアルチデ・デ・ガスペリの下で地滑り的な勝利を収めた際に決定的なものとなった。その結果、1949年にイタリアはNATOの加盟国となった。マーシャル・プランは経済を復興させ、1960年代後半まで「経済の奇跡」と呼ばれる時期を享受した。1950年代、イタリアは欧州諸共同体(欧州連合の前身)の創設国となった。1960年代後半から1980年代初頭にかけて、国は経済的困難、特に1973年の石油危機後の社会紛争、テロリストによる虐殺を特徴とする「鉛の時代」を経験した。

経済は回復し、イタリアは1970年代にG7に加盟した後、世界第5位の工業国となった。しかし、国家債務はGDPの100%を超えて急増した。1992年から1993年にかけて、イタリアは政府の新たな反マフィア措置の結果としてシチリア・マフィアによって行われたテロ攻撃に直面した。政治的麻痺、巨額の公的債務、そして「タンジェントポリ」調査によって明るみに出た広範な汚職に幻滅した有権者は、抜本的な改革を要求した。ほぼ50年間政権を握っていたキリスト教民主党は危機に陥り解散し、いくつかの派閥に分裂した。共産主義者は社会民主主義勢力として再編成された。1990年代と2000年代には、中道右派(メディア王シルヴィオ・ベルルスコーニが支配)と中道左派(ロマーノ・プローディ教授が率いる)の連合政権が交互に国を統治した。

2011年、世界金融危機の最中、ベルルスコーニは辞任し、マリオ・モンティのテクノクラート内閣に取って代わられた。2014年、マッテオ・レンツィが首相となり、政府は憲法改正を開始した。これは2016年の国民投票で否決され、パオロ・ジェンティローニが首相となった。

2010年代の欧州難民危機の間、イタリアはEUに入国するほとんどの亡命希望者の入国地点であり主要な目的地であった。2013年から2018年の間に、70万人以上の移民を受け入れ、そのほとんどがサハラ以南のアフリカ出身者であった。これは公共財政に負担をかけ、極右または欧州懐疑派政党への支持の急増につながった。2018年総選挙後、ジュゼッペ・コンテはポピュリスト連合の首相となった。

約20万人の犠牲者を出したイタリアは、COVID-19パンデミックで最も多くの死者を出した国の一つであり、経済的にも最も大きな影響を受けた国の一つであった。2021年2月、政府危機の後、コンテは辞任した。欧州中央銀行の元総裁マリオ・ドラギは、ほとんどの主要政党の支持を得て国民統一政府を樹立し、パンデミックによる危機に対処するための経済刺激策を実施することを公約した。2022年、ジョルジャ・メローニはイタリア初の女性首相として就任した。

4. 地理

イタリアの領土は、同名の地理的地域とほぼ一致しており、南ヨーロッパ(そして西ヨーロッパの一部とも見なされる)に位置し、北緯35度から47度、東経6度から19度の間に広がる。北部は西から東へフランス、スイス、オーストリア、スロベニアと国境を接し、おおむねアルプス分水嶺によって区切られ、ポー平野とヴェネト平野を囲んでいる。イタリアは、イタリア半島全体、シチリア島とサルデーニャ島(地中海最大の島々)、そして多くの小島から構成される。イタリアの領土の一部はアルプス盆地を超えて広がり、一部の島はユーラシア大陸棚の外側に位置している。

国の面積は 30.12 万 km2 であり、そのうち 29.40 万 km2 が陸地、7210 km2 が水域である。島々を含め、イタリアは地中海、リグリア海、ティレニア海、イオニア海、そしてアドリア海に面した 7600 km の海岸線を持つ。フランスとの国境は 488 km、スイスとは 740 km、オーストリアとは 430 km、スロベニアとは 232 km である。サンマリノ共和国とバチカン市国(世界最小の国であり、ローマ教皇庁の統治下にある世界的なカトリック教会の本部)は、イタリア国内の飛び地であり、カンピョーネ・ディターリアはスイス国内にあるイタリアの飛び地である。サンマリノとの国境は 39 km、バチカン市国との国境は 3.2 km である。

4.1. 地形

イタリアの領土の35%以上は山岳地帯である。アペニン山脈は半島の背骨を形成し、アルプス山脈は北部の境界の大部分を形成しており、イタリアの最高地点はモンブラン(モンテ・ビアンコ)の山頂(4810 m)にある。その他の有名な山には、西アルプスのマッターホルン(モンテ・チェルヴィーノ)や東アルプスのドロミーティなどがある。イタリアの多くの地域は火山起源である。南部のほとんどの小島や群島は火山島である。活火山には、シチリア島のエトナ山(ヨーロッパ最大の活火山)、ヴルカーノ、ストロンボリ、ヴェスヴィオ山などがある。

イタリアのほとんどの河川はアドリア海またはティレニア海に注ぐ。最長の川はポー川であり、西側の国境にあるアルプスから流れ出て、ポー平野を横切りアドリア海に注ぐ。ポー平野は最大の平野であり、その面積は 4.60 万 km2 に及び、国の低地の70%以上を占める。最大の湖は、面積の大きい順にガルダ湖(367.94 km2)、マッジョーレ湖(212.51 km2)、コモ湖(145.9 km2)である。

4.2. 気候

気候は、北側を除いてイタリアを四方から囲む海の影響を受けており、海は熱と湿気の貯蔵庫となっている。南部の温帯気候帯内では、局地的な違いを伴う地中海性気候を決定づける。半島の長さと大部分が山岳地帯である内陸部のため、気候は非常に多様である。ほとんどの内陸北部および中部地域では、気候は湿潤亜熱帯気候から湿潤大陸性気候および海洋性気候に及ぶ。ポー平野は主に湿潤亜熱帯気候で、冬は涼しく夏は暑い。リグーリア州、トスカーナ州、そして南部のほとんどの沿岸地域は、一般的に地中海性気候の典型であり、ケッペンの気候区分におけるそれと一致する。

海岸の状況は内陸部とは異なり、特に冬の間は標高の高い地域は寒く、湿度が高く、しばしば雪が降る。沿岸地域は冬は温暖で、夏は暑く一般的に乾燥している。低地の谷は夏には暑い。冬の気温はアルプス山脈の0 °Cからシチリア島の12 °Cまで変化し、夏の平均気温は20 °Cから25 °C以上まで変化する。冬は北部の寒冷で霧深く雪の多い期間と、南部の温暖で晴れた状況とで大きく異なることがある。夏は高地を除いて全国的に暑く、特に南部では暑い。北部および中部地域では、春から秋にかけて激しい雷雨が発生することがある。

4.3. 生物多様性

イタリアの多様な地理的条件、すなわちアルプス山脈、アペニン山脈、中央イタリアの森林地帯、南イタリアのガリグやマキ群落などは、生息地の多様性に貢献している。イタリア半島は地中海の中心に位置し、中央ヨーロッパと北アフリカを結ぶ回廊を形成し、8000 kmの海岸線を有するため、バルカン半島、ユーラシア、中東から種を受け入れてきた。イタリアは、ヨーロッパでおそらく最も高い動物相の生物多様性を有しており、57,000種以上が記録され、これはヨーロッパ全体の動物相の3分の1以上を代表するものであり、EU域内で最も高い動植物種の生物多様性レベルを誇る。

イタリアの動物相には、4,777種の固有種が含まれており、その中にはサルデーニャナガミミコウモリ、サルデーニャアカシカ、メガネサンショウウオ、キタメガネサンショウウオ、イタリアイモリ、イタリアガエル、アペニンキバラスズガエル、イタリアカベカナヘビ、シチリアヌマガメなどがいる。イタリアには119種の哺乳類、550種の鳥類、69種の爬虫類、39種の両生類、623種の魚類、そして56,213種の無脊椎動物(うち37,303種は昆虫)が生息している。

イタリアの植物相は、伝統的に約5,500種の維管束植物種で構成されると推定されてきた。しかし、2005年現在、イタリア維管束植物データバンクには6,759種が記録されている。イタリアには1,371種の固有植物種および亜種があり、その中にはシチリアモミ、バルバリキナ・コルンバイン、マリーゴールド、ラベンダーコットン、ウクリアナ・スミレなどが含まれる。イタリアはヨーロッパの野生生物と自然生息地の保全に関するベルン条約および生息地指令の署名国である。

イタリアには多くの植物園や歴史的庭園がある。イタリア式庭園は、対称性、軸方向の幾何学、そして自然に秩序を課すという原則に基づいて様式化されている。これは庭園史、特にフランス庭園やイギリス庭園に影響を与えた。イタリア式庭園はローマ庭園やイタリア・ルネサンス庭園の影響を受けた。

イタリアオオカミはイタリアの国獣であり、国樹はイチゴノキである。これは、アペニン山脈や西アルプスに生息するイタリアオオカミが、ローマ建国伝説など、ラテンおよびイタリア文化において顕著な役割を果たしているためである。また、地中海原産のイチゴノキの緑の葉、白い花、赤い実は、国旗の色を想起させる。国鳥はイタリアスズメであり、国花はイチゴノキの花である。

4.4. 環境問題

急速な産業成長の後、イタリアは環境問題への対応に時間を要した。改善を経て、現在イタリアは生態学的持続可能性において世界で84位にランクされている。国立公園、地域公園、自然保護区によって保護されている総面積は、イタリア領土の約11%を占め、イタリアの海岸線の12%が保護されている。

イタリアは再生可能エネルギーの世界有数の生産国の一つであり、2010年には設置された太陽エネルギー容量で世界第4位、風力発電容量で第6位にランクされた。再生可能エネルギーは2020年にイタリアのエネルギー消費量の約37%を供給した。

国は1963年から1990年の間に原子炉を稼働させていたが、チェルノブイリ原子力発電所事故と国民投票の後、原子力計画は中止された。この決定は2008年に政府によって覆され、最大4基の原子力発電所を建設する計画が立てられた。これは福島第一原子力発電所事故後の国民投票によって再び覆された。

大気汚染は、特に工業化された北部で依然として深刻である。イタリアは世界で12番目に大きな二酸化炭素排出国である。大都市における広範な交通渋滞は、環境および健康問題を引き起こし続けているが、スモッグのレベルは1970年代および1980年代以降減少し、スモッグはますます稀な現象となり、二酸化硫黄のレベルは減少している。

森林伐採、違法建築、不十分な土地管理政策は、イタリアの山岳地帯における著しい浸食を引き起こし、1963年のヴァイオンダム洪水、1998年のサルノ、2009年のメッシーナの土砂崩れなどの生態学的災害につながっている。

5. 政治

イタリアは1946年6月2日に行われた王政廃止に関する国民投票により、立憲君主制から議会制共和国へと移行した。国家元首は共和国大統領であり、2015年からはセルジョ・マッタレッラが務めている。大統領は、イタリア議会と各州代表による合同会議において、7年の任期で選出される。イタリアには、第二次世界大戦中のイタリア解放においてナチス・ファシスト勢力の打倒に貢献した反ファシスト勢力の代表者によって構成された制憲議会の結果として成立した、成文の民主的な憲法がある。

5.1. 政府

イタリアは、比例代表制と多数代表制を混合した投票制度に基づく議会制民主主義国家である。議会は完全な両院制であり、各院は同等の権限を持つ。代議院(下院)はモンテチトーリオ宮殿で、元老院(上院)はマダーマ宮殿で開かれる。イタリア議会の特徴の一つは、海外に永住するイタリア国民に与えられる代表議席であり、8人の代議院議員と4人の元老院議員が4つの異なる海外選挙区で選出される。また、大統領が「社会的、科学的、芸術的または文学的分野における顕著な愛国的功績」を理由に任命する終身元老院議員も存在する。元大統領は職権により終身元老院議員となる。

首相は政府の長であり行政権を有するが、ほとんどの政策を実行するためには閣僚評議会の承認を得なければならない。首相と内閣は大統領によって任命され、議会における信任投票によって承認される。首相であり続けるためには、信任投票を通過しなければならない。首相の役割は他のほとんどの議院内閣制と同様であるが、議会を解散する権限は持たない。もう一つの違いは、諜報に関する政治的責任は首相にあり、首相は諜報政策の調整、財源の決定、サイバーセキュリティの強化、国家機密の適用と保護、そして国内外での作戦遂行を情報機関員に許可する排他的権限を持つ。

主要政党は、イタリアの同胞、民主党、そして五つ星運動である。2022年の総選挙では、これら3党とその連合が代議院の400議席中357議席、元老院の200議席中187議席を獲得した。ジョルジャ・メローニ率いるイタリアの同胞、マッテオ・サルヴィーニ率いる同盟、シルヴィオ・ベルルスコーニ率いるフォルツァ・イタリア、そしてマウリツィオ・ルピ率いる我々穏健派を含む中道右派連合が議会で最多議席を獲得した。残りの議席は、民主党、緑のヨーロッパ・左翼、アオスタ自治運動、もっとヨーロッパ、市民の献身、五つ星運動、アツィオーネ・イタリア・ヴィヴァ、南チロル人民党、南部は北部を呼ぶ、そして在外イタリア人連携運動を含む中道左派連合が獲得した。

5.2. 司法制度

イタリアの法律にはいくつかの法源があり、それらは階層的である。下位の法源からの法律または規制は、上位の法源の規則と矛盾してはならない(法源の階層)。1948年の憲法が最高の法源である。憲法裁判所は、法律の憲法適合性について判断する。司法は、ナポレオン法典およびその後の法律によって修正されたローマ法に基づいて判断を行う。最高裁判所(破毀院)は、刑事および民事の上訴に関する最高裁判所である。

イタリアは、LGBTの権利に関して、他の西ヨーロッパ諸国に遅れをとっている。イタリアの拷問を禁止する法律は、国際基準に遅れていると見なされている。

法執行は複雑で、複数の警察組織が存在する。国家警察機関には、「国家警察」(Polizia di Statoイタリア語)、「カラビニエリ」(Carabinieriイタリア語)、「財務警察」(Guardia di Finanzaイタリア語)、そして「刑務警察」(Polizia Penitenziariaイタリア語) があり、「沿岸警備隊」(Guardia Costieraイタリア語) も含まれる。警察業務は主に国家レベルで提供されるが、県警察や市町村警察も存在する。

19世紀半ばの出現以来、イタリアの組織犯罪および犯罪組織は、南イタリアの多くの地域の社会経済生活に浸透してきた。最も悪名高いのはシチリア・マフィアであり、アメリカ合衆国を含む外国にも進出した。マフィアの収入はGDPの9%に達する可能性がある。2009年の報告書では、マフィアの強い影響力を持つ610のコムーネ(基礎自治体)が特定され、そこには1300万人のイタリア人が住み、GDPの15%が生産されている。カラブリアのンドランゲタは、おそらくイタリアで最も強力な犯罪シンジケートであり、単独でGDPの3%を占めている。

1人あたり0.013件という殺人発生率は、比較対象61カ国中47位であり、1人あたり強姦件数は64カ国中43位である。これらは先進国の中では比較的低い数値である。

5.3. 外交

イタリアは欧州経済共同体(EEC)、現在の欧州連合(EU)、そしてNATOの創設メンバーである。イタリアは1955年に国際連合に加盟し、OECD、GATT/WTO、OSCE、欧州評議会、中欧イニシアティブなど、多くの国際機関のメンバーであり強力な支持者である。国際機関の輪番議長国としての役割には、2018年のOSCE、2017年のG7、2014年のEU理事会などがある。イタリアは国連安全保障理事会の非常任理事国を繰り返し務めている。

イタリアは多国間国際政治を強力に支持し、国連とその国際安全保障活動を支持している。2013年、イタリアは海外に5,296人の部隊を派遣し、25カ国で33の国連およびNATOの任務に従事した。イタリアは、ソマリア、モザンビーク、東ティモールにおける国連平和維持活動を支援するために部隊を派遣した。イタリアは、ボスニア、コソボ、アルバニアにおけるNATOおよび国連の活動を支援し、2003年から不朽の自由作戦(OEF)を支援するためにアフガニスタンに2,000人以上の部隊を派遣した。

イタリアはイラクの再建と安定化のための国際的な取り組みを支援したが、2006年までに3,200人の軍事派遣団を撤退させた。2006年8月、イタリアは約2,450人の部隊をレバノンに派遣した。イタリアはパレスチナ自治政府の最大の資金提供国の一つであり、2013年だけで6000.00 万 EURを拠出した。

5.4. 諜報機関

イタリアの主要な諜報機関は、国家の安全保障と情報収集を担当する組織である。これらの機関は、国内外の脅威から国益を守るために活動しており、テロ対策、防諜、サイバーセキュリティ、組織犯罪対策など、多岐にわたる任務を遂行している。イタリアの情報システムは、首相府の管轄下にあり、首相が情報政策の調整、財源の決定、国家機密の保護など、情報機関の活動全般に対する排他的な権限を有している。

主要な情報機関としては、対外諜報を担当する対外情報・保安庁 (AISE) と、国内の安全保障と防諜を担当する国内情報・保安庁 (AISI) がある。これらの機関は、法執行機関や軍と連携し、国際的な情報協力も積極的に行っている。近年では、サイバー攻撃や国際テロリズムといった新たな脅威への対応が重要課題となっており、情報機関の能力強化が進められている。

6. 地方行政区分

イタリアは20の州(regioneレジョーネイタリア語)から構成されており、そのうち5州は特別自治州としての地位を有し、追加の事項に関する立法権を持つ。各州はさらに合計107の県(provinciaプロヴィンチャイタリア語)または大都市(città metropolitanaチッタ・メトロポリターナイタリア語)に、そして7,904の基礎自治体(comuneコムーネイタリア語)に区分される。

- アブルッツォ州

- ヴァッレ・ダオスタ州

- プッリャ州

- バジリカータ州

- カラブリア州

- カンパニア州

- エミリア=ロマーニャ州

- フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州

- ラツィオ州

- リグーリア州

- ロンバルディア州

- マルケ州

- モリーゼ州

- ピエモンテ州

- サルデーニャ州

- シチリア州

- トレンティーノ=アルト・アディジェ州

- トスカーナ州

- ウンブリア州

- ヴェネト州

6.1. 主要都市

イタリアの主要都市は、それぞれが豊かな歴史、独自の文化、そして経済的特徴を持つ多様な中心地である。首都ローマは、古代ローマ帝国の中心地としての壮大な歴史遺産と、現代イタリアの政治・文化の中心としての活気を併せ持つ。ミラノは経済とファッションの国際的なハブであり、近代的な高層ビルと歴史的建造物が共存する。ナポリは、活気ある下町の雰囲気とヴェスヴィオ火山を望む美しい景観で知られ、独自の食文化も名高い。トリノは、かつての工業都市から文化都市へと変貌を遂げ、バロック様式の建築物や美術館が点在する。その他、フィレンツェはルネサンス芸術の至宝を数多く擁し、ヴェネツィアは運河とゴンドラが織りなす独特の景観で世界中の観光客を魅了する。これらの都市は、イタリアの多様な魅力と地域性を象徴している。

| 順位 | 都市 | 行政区分 | 人口(人) | 都市 | 行政区分 | 人口(人) | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ローマ {{Nowrap|(ローマ県)}} | ラツィオ州 | 2,748,109 | 11 | ヴェネツィア {{Nowrap|(ヴェネツィア県)}} | ヴェネト州 | 250,369 |

| 2 | ミラノ {{Nowrap|(ミラノ県)}} | ロンバルディア州 | 1,354,196 | 12 | ヴェローナ {{Nowrap|(ヴェローナ県)}} | ヴェネト州 | 255,588 |

| 3 | ナポリ {{Nowrap|(ナポリ県)}} | カンパニア州 | 913,462 | 13 | メッシーナ {{Nowrap|(メッシーナ県)}} | シチリア州 | 218,786 |

| 4 | トリノ {{Nowrap|(トリノ県)}} | ピエモンテ州 | 841,600 | 14 | パドヴァ {{Nowrap|(パドヴァ県)}} | ヴェネト州 | 206,496 |

| 5 | パレルモ {{Nowrap|(パレルモ県)}} | シチリア自治州 | 630,167 | 15 | トリエステ {{Nowrap|(トリエステ県)}} | フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州 | 198,417 |

| 6 | ジェノヴァ {{Nowrap|(ジェノヴァ県)}} | リグーリア州 | 558,745 | 16 | ターラント {{Nowrap|(ターラント県)}} | プッリャ州 | 188,098 |

| 7 | ボローニャ {{Nowrap|(ボローニャ県)}} | エミリア=ロマーニャ州 | 387,971 | 17 | ブレシア {{Nowrap|(ブレシア県)}} | ロンバルディア州 | 196,567 |

| 8 | フィレンツェ {{Nowrap|(フィレンツェ県)}} | トスカーナ州 | 360,930 | 18 | プラート {{Nowrap|(プラート県)}} | トスカーナ州 | 195,820 |

| 9 | バーリ {{Nowrap|(バーリ県)}} | プッリャ州 | 316,015 | 19 | レッジョ・ディ・カラブリア {{Nowrap|(レッジョ・カラブリア県)}} | カラブリア州 | 184,937 |

| 10 | カターニア {{Nowrap|(カターニア県)}} | シチリア自治州 | 298,762 | 20 | モデナ {{Nowrap|(モデナ県)}} | エミリア=ロマーニャ州 | 184,153 |

| 人口は2022年12月31日時点のISTATによる推計。 | |||||||

7. 軍事

イタリアの軍事史は、古代イタリアの諸民族、特に古代ローマ人による地中海世界の征服から始まり、中世のイタリア都市国家や海洋共和国の拡大、イタリア戦争や継承戦争への歴史的イタリア諸国家の関与、ナポレオン時代、イタリア統一、イタリア植民地帝国の戦役、二つの世界大戦、そして現代におけるNATO、EU、または国連の後援下での世界平和維持活動に至るまで、広大な期間にわたる。

イタリア陸軍、イタリア海軍、イタリア空軍、そしてカラビニエリ(国家憲兵隊)は、イタリア共和国憲法に基づき、大統領が議長を務める国防最高評議会の指揮下にあるイタリア軍を構成する。憲法第78条によれば、イタリア議会は宣戦布告の権限を有し、必要な戦争遂行権限を政府に付与する。

軍隊の一部ではないものの、「財務警察」(Guardia di Finanzaイタリア語)は軍事的地位を有し、軍隊と同様に組織されている(財務警察は多数の船舶、航空機、ヘリコプターを運用し、イタリア水域の巡視や戦闘シナリオへの参加を可能にしている)。2005年以降、兵役は志願制となっている。2010年、イタリア軍の現役兵力は293,202人であり、そのうち114,778人がカラビニエリであった。NATOの核共有戦略の一環として、イタリアはゲーディおよびアヴィアーノ空軍基地に90発の米国製B61核爆弾を配備している。

陸軍は国家の地上防衛部隊である。1946年、イタリアが共和国となった際に、旧「王国陸軍」の残存部隊から編成された。最もよく知られた戦闘車両には、ダルド歩兵戦闘車、B1チェンタウロ戦車駆逐車、アリエテ戦車があり、航空機にはEU、NATO、国連の任務に派遣されるマングスタ攻撃ヘリコプターなどがある。また、レオパルト1やM113装甲兵員輸送車も保有している。

イタリア海軍は外洋海軍である。これもまた1946年に旧「王国海軍」(Regia Marinaイタリア語)の残存部隊から編成された。海軍はEUおよびNATOの加盟国として、世界各地の連合平和維持活動に参加してきた。2014年、海軍は補助艦艇を含む154隻の艦船を運用していた。

イタリア空軍は、1923年にヴィットーリオ・エマヌエーレ3世国王によって独立した軍種「王国空軍」(Regia Aeronauticaイタリア語)として設立された。第二次世界大ชน後、「イタリア空軍」(Aeronautica Militareイタリア語)と改称された。2021年、イタリア空軍は219機の戦闘機を運用していた。輸送能力は、27機のC-130JおよびC-27J スパルタンの編隊によって保証されている。アクロバット飛行チームは「フレッチェ・トリコローリ」(三色の矢)である。

軍の自治部隊であるカラビニエリは、イタリアの国家憲兵および軍警察であり、イタリアの他の警察部隊とともに軍隊および民間人を警備している。カラビニエリの各部門は別々の省庁に報告するが、公安および治安維持に関しては内務省に報告する。

7.1. 陸軍

イタリア陸軍は、国家の領土防衛、国際的な平和維持活動、およびNATOやEUなどの同盟国との共同作戦を主な任務とする。その組織は、旅団を基本単位とし、機甲、機械化歩兵、山岳歩兵(アルピーニ)、空挺、航空、特殊作戦など、多様な能力を持つ部隊から構成されている。主要装備には、国産のアリエテ主力戦車、ダルド歩兵戦闘車、チェンタウロ戦闘偵察車、プーマ軽装甲車、FH70榴弾砲、MLRSなどがある。また、マングスタ攻撃ヘリコプターや各種輸送ヘリコプターも運用している。イタリア陸軍は、アフガニスタン、イラク、バルカン半島、レバノンなど、世界各地での国際任務に積極的に参加し、その専門性と即応能力は高く評価されている。近年では、装備の近代化と部隊の再編を進め、より効果的かつ効率的な戦力としての役割を追求している。

7.2. 海軍

イタリア海軍は、地中海におけるイタリアの国益保護、海上交通路の安全確保、国際的な平和維持活動への貢献を主な任務としている。その組織は、艦隊司令部を中心に、潜水艦隊、航空部隊、水陸両用部隊(サン・マルコ海兵旅団)、沿岸警備隊(部分的に海軍の指揮下)などから構成される。主要な艦艇には、軽空母カヴールおよびジュゼッペ・ガリバルディ、アンドレア・ドーリア級およびオリゾンテ級駆逐艦、カルロ・ベルガミーニ級フリゲート、サルヴァトーレ・トーダロ級潜水艦などがある。また、固定翼哨戒機やヘリコプターからなる航空部隊も保有し、対潜水艦戦、対水上戦、捜索救難などの任務を遂行する。イタリア海軍は、地中海における戦略的要衝としての役割を担い、NATOやEUの枠組みの中で、ソマリア沖の海賊対処活動やリビア沖の密航船対策など、多様な国際任務に積極的に参加している。

7.3. 空軍

イタリア空軍は、領空防衛、国際的な平和維持活動および人道支援活動への航空戦力の提供、そして他の軍種への航空支援を主な任務とする。その組織は、航空作戦司令部を中心に、戦闘航空団、輸送航空団、訓練航空団、防空ミサイル部隊などから構成されている。主要な航空機には、ユーロファイター・タイフーン戦闘機、F-35ライトニングII多用途戦闘機、トーネードIDS/ECR攻撃機、C-130Jスーパーハーキュリーズ輸送機、C-27Jスパルタン輸送機、MQ-9リーパー無人航空機などがある。また、空中給油機や早期警戒管制機(AWACS)も運用し、作戦能力の向上を図っている。イタリア空軍の防空体制は、レーダー網、地対空ミサイル部隊、そして迎撃戦闘機によって構成され、24時間体制で領空を防衛している。国際協力活動としては、NATOのバルト三国領空警備任務や、中東およびアフリカにおける多国籍軍への航空支援などに積極的に参加している。アクロバット飛行チーム「フレッチェ・トリコローリ」は、その高度な技量で世界的に知られている。

7.4. カラビニエリ

カラビニエリ(Arma dei Carabinieriイタリア語)は、イタリアの国家憲兵であり、国防省に属する軍隊でありながら、内務省の指揮下で軍警察および一般警察としての任務も遂行する特殊な組織である。その起源は1814年にサルデーニャ王国で設立された部隊に遡る。カラビニエリの任務は多岐にわたり、軍内部の規律維持や犯罪捜査、国家元首や重要施設の警備、国境警備、テロ対策、組織犯罪対策、環境保護、文化財保護、そして一般市民の安全を守る地域警察活動まで含まれる。また、在外公館の警備や国際平和維持活動にも派遣される。組織は、全国を管轄する地方コマンド、機動部隊、特殊部隊(GIS:特殊介入グループなど)、そして特定の専門分野を担当する部門(科学捜査、航空、ヘリコプター、潜水など)から構成される。制服の色から「黒服隊」とも呼ばれ、イタリア国民からの信頼も厚い。その広範な権限と軍事組織としての性格から、イタリアの治安維持において極めて重要な役割を担っている。

8. 経済

イタリアは先進的な混合経済体制を有し、ユーロ圏で第3位、世界全体では購買力平価(PPP)調整後GDPで第13位の経済規模を誇る。国民総資産では世界第9位、中央銀行の金準備高では世界第3位である。G7、ユーロ圏、OECDの原加盟国として、世界で最も工業化された国の一つであり、国際貿易における主要国でもある。人間開発指数では30位にランクされる先進国であり、平均寿命、医療制度、教育水準においても高い評価を得ている。創造的で革新的なビジネス、競争力のある農業部門(ワイン生産量世界一)、そして影響力のある高品質な自動車、機械、食品、デザイン、ファッション産業で世界的に知られている。

イタリアは世界第6位の製造業国であり、ヨーロッパでは第2位である。同規模の他国経済と比較して多国籍企業は少ないが、多くのダイナミックな中小企業が工業団地に集積し、イタリア産業の屋台骨となっている。これにより、ニッチ市場向けの製造業部門が生まれ、しばしば高級品の輸出に重点を置いている。量では競争できないものの、高品質な製品によって、より低い労働コストを持つアジア経済と競争することが可能である。イタリアは2019年に世界第10位の輸出国であった。最も緊密な貿易相手国は他のEU諸国であり、2019年の最大の輸出相手国はドイツ(12%)、フランス(11%)、そしてアメリカ合衆国(10%)であった。

イタリアの自動車産業は、国の製造業部門の重要な部分を占めており、2015年には144,000社以上の企業と約485,000人の従業員を擁し、GDPの9%に貢献している。この国は、フィアットのような大衆市場向けブランドから、アルファロメオやマセラティのような高級ブランド、さらにはパガーニ、ランボルギーニ、フェラーリのような高級スーパーカーまで、幅広い自動車を誇っている。

モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ銀行は、定義にもよるが、継続的に営業している世界最古または2番目に古い銀行であり、イタリアで4番目に大きな商業・リテール銀行である。イタリアは強力な協同組合部門を有し、EU内で人口に占める協同組合雇用者の割合(4.5%)が最も高い。ヴァル・ダグリ油田地域(バジリカータ州)には、ヨーロッパ最大の陸上油田がある。ポー平野およびアドリア海沖合の海底に主に存在する中程度の天然ガス埋蔵量が発見されており、これが国の最も重要な鉱物資源となっている。イタリアは、軽石、ポッツォラン、長石の世界有数の生産国の一つである。もう一つの注目すべき資源は大理石であり、特にトスカーナ州産の有名な白いカッラーラ大理石が知られている。

イタリアは、約3億3000万人の市民を代表する通貨同盟であるユーロ圏、そして5億人以上の消費者を代表する欧州単一市場の一部である。国内の商業政策のいくつかは、EU加盟国間の合意およびEU法によって決定される。イタリアは2002年に共通欧州通貨であるユーロを導入した。その金融政策は欧州中央銀行によって設定される。

イタリアは、構造的問題を悪化させた2007年から2008年の金融危機によって大きな打撃を受けた。1950年代から1970年代初頭にかけて年間5~6%の力強いGDP成長を遂げ、1980年代から90年代にかけては徐々に減速したが、2000年代には停滞した。巨額の政府支出による成長回復の政治的努力は、深刻な公的債務の増加を生み出し、2017年にはGDPの132%を超え、ギリシャに次いでEUで2番目に高い水準となった。イタリアの公的債務の大部分は国内主体によって所有されており、これはイタリアとギリシャの大きな違いであり、家計負債の水準はOECD平均よりもはるかに低い。

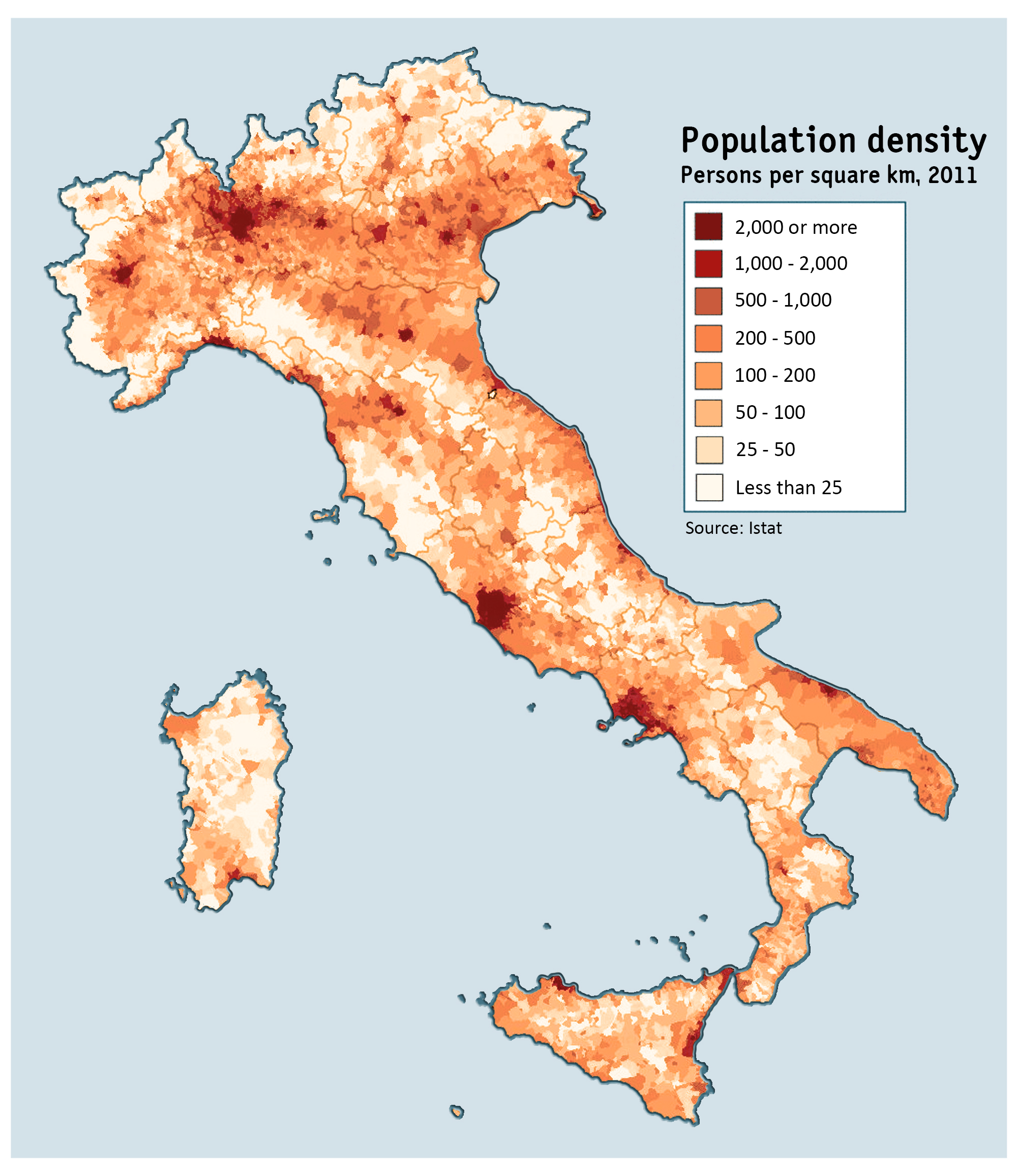

大きな南北格差は、社会経済的弱さの主要因である。北部と南部の地域および自治体の間には、公的所得に大きな差がある。最も裕福な州であるアルト・アディジェ=南チロル州は、国民一人当たりGDPの152%を稼いでいるのに対し、最も貧しい地域であるカラブリア州は61%である。失業率(11%)はユーロ圏平均を上回っているが、内訳を見ると北部では7%、南部では19%となっている。若年失業率(2018年で32%)は極めて高い。

8.1. 経済史と概況

第二次世界大戦後のイタリア経済は、いわゆる「経済の奇跡」と呼ばれる急速な復興と成長を遂げた。マーシャル・プランによる支援や、安価な労働力、輸出主導型の産業政策などがこの成長を支え、イタリアは農業国から工業国へと転換した。特に北部を中心に自動車、機械、化学などの製造業が発展し、世界市場で競争力を持つようになった。しかし、1970年代の石油危機以降、経済成長は鈍化し、高インフレや財政赤字の拡大といった課題に直面した。1980年代には一時的な回復を見せたものの、1990年代以降は再び低成長と高水準の公的債務に悩まされるようになる。ユーロ導入後も構造改革の遅れや国際競争力の低下が指摘され、2008年の世界金融危機はイタリア経済に大きな打撃を与えた。近年の経済動向としては、依然として高い公的債務、低い生産性、そして深刻な南北間の経済格差が持続的な課題となっている。南部は北部と比較して失業率が高く、経済発展が遅れており、この格差是正はイタリア経済の長年の懸案事項である。社会的公正や環境への配慮といった観点からも、持続可能な経済成長モデルへの転換が模索されている。

8.2. 主要産業

イタリア経済を支える主要産業は多岐にわたるが、特に製造業、ファッション・デザイン産業、高級消費財、食品加工業がその中核を成している。

製造業においては、自動車産業(フィアット・クライスラー・オートモービルズ、フェラーリ、ランボルギーニなど)、機械工業(産業機械、農業機械、工作機械など)、化学製品(基礎化学品、医薬品、プラスチックなど)が国際的に高い競争力を持つ。特に北イタリアの工業地帯は、高度な技術力と熟練した労働者を擁し、高品質な製品を世界市場に供給している。

ファッション・デザイン産業は、ミラノを中心に世界的なトレンドを発信しており、グッチ、プラダ、アルマーニ、ヴェルサーチといった高級ブランドは、その洗練されたデザインと品質で世界中の消費者を魅了している。家具や照明器具などのインテリアデザイン、工業デザインの分野でも、イタリアンデザインは独創性と美意識の高さで評価が高い。

高級消費財分野では、宝飾品、皮革製品、高級時計などが伝統的に強く、職人技と革新的なデザインが融合した製品が生み出されている。

食品加工業もイタリア経済の重要な柱であり、パスタ、オリーブオイル、ワイン、チーズ、ハム・ソーセージなど、高品質で地域色豊かな食品が国内外で広く愛されている。

これらの主要産業は、イタリア経済の国際競争力を支えるとともに、多くの雇用を創出している。しかし、労働市場の硬直性、環境規制への対応、グローバル化に伴う競争激化といった課題も抱えており、持続的な発展のためにはイノベーションと構造改革が求められている。

8.3. 農業

イタリアの農業は、その多様な気候と地形を反映し、地域ごとに特色ある農産物を生み出している。主要な農産物としては、世界的に有名なワイン(キャンティ、バローロ、プロセッコなど)やオリーブオイル(特にエキストラバージンオリーブオイル)、そして豊富な種類の果物(リンゴ、オレンジ、レモン、桃、ブドウなど)や野菜(トマト、アーティチョーク、ナスなど)が挙げられる。

北部ポー川流域では、米やトウモロコシ、酪農が盛んであり、パルミジャーノ・レッジャーノやゴルゴンゾーラといったチーズの産地としても知られる。中部トスカーナ州やウンブリア州では、オリーブやブドウの栽培が中心で、高品質なワインやオリーブオイルが生産される。南部およびシチリア島、サルデーニャ島では、柑橘類、トマト、小麦、そして硬質小麦(パスタ用)の栽培が盛んである。

イタリア農業は、小規模家族経営が多いという特徴を持つ一方で、近代的な大規模農場も存在する。欧州連合(EU)の共通農業政策(CAP)は、イタリア農業に大きな影響を与えており、補助金制度や市場規制を通じて、農家の所得安定や農村地域の持続可能性の確保が図られている。しかし、国際競争の激化、気候変動の影響、後継者不足といった課題も抱えており、伝統的な農法を守りつつ、より持続可能で競争力のある農業への転換が求められている。特に、有機農業や地理的表示(DOP、IGP)を活用した高品質な農産物の生産への関心が高まっている。

8.4. 貿易とエネルギー

イタリアは世界有数の貿易国であり、その経済は輸出入に大きく依存している。主要な輸出品は、機械類、自動車および輸送機器、衣料品・履物、化学製品、食品・飲料(特にワイン、オリーブオイル)、家具などである。これらの製品は、その品質とデザインの高さから国際市場で高い評価を得ている。主要な輸入品は、エネルギー資源(原油、天然ガス)、鉱物資源、自動車、化学製品、機械類、そして一部の食料品である。主要な貿易相手国は、地理的に近い欧州連合(EU)加盟国、特にドイツ、フランス、スペインであり、その他アメリカ合衆国や中国も重要な貿易パートナーとなっている。

エネルギー需給に関しては、イタリアは国内資源に乏しく、エネルギー需要の大部分を輸入に頼っている。特に原油と天然ガスの輸入依存度が高い。このため、エネルギー安全保障はイタリアにとって重要な政策課題であり、エネルギー源の多様化と再生可能エネルギーの導入促進が積極的に進められている。太陽光発電、風力発電、水力発電、地熱発電などが主要な再生可能エネルギー源であり、特に太陽光発電の導入量は世界でもトップクラスである。しかし、依然として化石燃料への依存度は高く、気候変動対策とエネルギー自給率向上という二つの目標達成に向けた努力が続けられている。原子力発電については、過去に国民投票で廃止が決定されており、現在稼働中の原発はない。

8.5. 観光

イタリアにおける観光産業は、経済的にも文化的にも極めて重要な位置を占めている。古代ローマ遺跡、ルネサンス芸術、美しい海岸線、山岳風景、そして世界的に名高い食文化など、多岐にわたる豊かな観光資源が国内外から多くの観光客を引きつけている。

主要な観光都市としては、首都ローマ(コロッセオ、フォロ・ロマーノ、バチカン市国など)、芸術の都フィレンツェ(ウフィツィ美術館、ドゥオーモなど)、水の都ヴェネツィア(サン・マルコ広場、運河など)が挙げられる。その他、ミラノ(ファッションとドゥオーモ)、ナポリ(ポンペイ遺跡、アマルフィ海岸)、シチリア島(エトナ火山、ギリシャ遺跡)、サルデーニャ島(美しいビーチ)なども人気の観光地である。

観光客統計によれば、イタリアは世界で最も訪問者数の多い国の一つであり、観光収入は国のGDPに大きく貢献している。観光政策は、文化遺産の保護と活用、インフラ整備、地方の観光振興、そして持続可能な観光の推進に重点を置いている。近年では、オーバーツーリズム(観光客集中による問題)への対策や、新たな観光ルートの開発、体験型観光の促進なども課題となっている。豊かな歴史遺産、多様な自然景観、洗練された芸術、そして魅力的な食文化は、今後もイタリア観光産業の成長を支える重要な要素であり続けるだろう。

8.6. 南北格差と社会経済問題

イタリア社会が抱える最も構造的かつ根深い課題の一つが、北部と南部の間に存在する著しい経済格差、いわゆる「南北問題」である。この格差は、イタリア統一以前の歴史的経緯や地理的条件、さらには第二次世界大戦後の経済発展の地域的偏りなど、複合的な要因によって形成されてきた。

歴史的に見ると、北イタリアは中世以降、都市国家の発展や商業の隆盛により経済的に比較的豊かであったのに対し、南イタリアは封建的な支配や外国勢力による統治が長く続き、経済発展が遅れた。イタリア統一後も、工業化は主に北部に集中し、南部は農業中心の経済構造から脱却できず、貧困や失業が慢性化した。

現状においても、一人当たりGDP、雇用率、社会サービスの質など、多くの経済社会指標において南北間には大きな隔たりが存在する。南部では失業率、特に若年層の失業率が全国平均を大幅に上回り、貧困層の割合も高い。また、マフィアなどの組織犯罪が経済活動や社会秩序に悪影響を及ぼしている地域も存在する。

政府はこれまで、南部開発公庫の設置やインフラ投資、企業誘致など、様々な格差是正策を講じてきたが、十分な成果を上げるには至っていない。近年の政策努力としては、EU構造基金の活用、教育・研究開発への投資、起業支援などが挙げられるが、構造的な問題の解決には時間を要すると考えられている。

この南北格差は、単に経済的な問題にとどまらず、教育機会の不均等、医療サービスへのアクセスの困難さ、社会的不安定など、多岐にわたる社会経済問題と密接に関連しており、イタリア社会全体の持続的な発展にとって克服すべき重要な課題となっている。社会の公正と人権の観点からも、この格差の是正は喫緊の課題である。

9. 交通

イタリアは、国内および国際的な交通網が発達しており、その地理的特性から陸海空の各分野で多様な交通手段が利用されている。道路網は、全国を網羅するアウトストラーダ(高速道路)を中心に整備が進んでおり、都市間および国際輸送の重要な役割を担っている。鉄道網も同様に発達しており、特に高速鉄道「フレッチャロッサ」などは、主要都市間を効率的に結んでいる。地中海に面した長い海岸線を持つイタリアでは、海運も古くから重要な輸送手段であり、ジェノヴァ、ナポリ、トリエステなどの主要港湾は、国内外の貨物輸送および旅客輸送の拠点となっている。航空網も充実しており、ローマ・フィウミチーノ空港やミラノ・マルペンサ空港などの国際空港は、ヨーロッパ内外への多数の路線を擁している。交通政策は、インフラの近代化、持続可能な交通システムの構築、そして地域間のアクセス格差の是正などを課題として取り組んでいる。

9.1. 道路

イタリアの道路交通システムは、全国に張り巡らされたアウトストラーダ(有料高速道路)網を中核としている。アウトストラーダは、都市間および国際的な長距離輸送の主要な手段であり、その総延長は広大である。これに加えて、国道、県道、市町村道が密に整備されており、地域内交通を支えている。

利用状況としては、自家用車による移動が一般的であり、特に都市部では通勤・通学ラッシュ時の交通渋滞が慢性的な課題となっている。また、貨物輸送においてもトラック輸送が大きなシェアを占めている。

道路交通が抱える課題としては、前述の交通渋滞に加え、大気汚染や騒音といった環境負荷の問題、そして交通事故の削減が挙げられる。これらの課題に対応するため、公共交通機関の利用促進、低公害車の導入支援、交通安全対策の強化などが進められている。また、アウトストラーダの維持管理や老朽化した橋梁・トンネルの改修も重要な課題となっている。

9.2. 鉄道

イタリアの鉄道網は、高速鉄道から地方路線まで多岐にわたり、国内の旅客・貨物輸送において重要な役割を担っている。特に高速鉄道(Alta Velocitàイタリア語、略称AV)の発展は目覚ましく、「フレッチャロッサ」(赤い矢)や「フレッチャルジェンタ」(銀の矢)といった列車が主要都市間を最高時速300 km/hを超える速度で結んでいる。これらの高速鉄道路線は、ビジネスや観光における移動時間を大幅に短縮し、国内の経済活動活性化に貢献している。

主要な路線としては、トリノ-ミラノ-ボローニャ-フィレンツェ-ローマ-ナポリ-サレルノを結ぶ縦断路線や、ヴェネツィア方面への路線などがある。これらの幹線に加え、各州や県を結ぶ地方路線も整備されており、地域住民の足となっている。

旅客輸送においては、高速鉄道が長距離都市間輸送の主役である一方、中短距離ではインターシティ(IC)やレジョナーレ(R)といった列車が運行されている。貨物輸送も鉄道の重要な役割であり、特に北部工業地帯と港湾を結ぶルートや、国際貨物輸送において活用されている。

今後の鉄道政策の方向性としては、さらなる高速鉄道網の延伸、既存路線の近代化、都市近郊鉄道の整備、そして持続可能な交通システムとしての鉄道の役割強化などが挙げられる。また、老朽化したインフラの更新や、安全性向上への取り組みも継続的に行われている。

9.3. 海運

イタリアは三方を海に囲まれた半島国であり、古来より地中海貿易の拠点として栄えてきたため、海運は国の経済と物流において極めて重要な役割を担っている。国内には多数の港湾が存在するが、特にジェノヴァ港、ラ・スペツィア港、リヴォルノ港(以上ティレニア海側)、トリエステ港、ヴェネツィア港(以上アドリア海側)、ナポリ港、ターラント港(以上イオニア海側)などが主要な国際港湾として機能している。

これらの港湾は、コンテナ貨物、バルク貨物(石油、石炭、穀物など)、自動車、そして旅客(フェリー、クルーズ船)の取り扱い拠点となっている。特にジェノヴァ港はイタリア最大のコンテナ港であり、地中海におけるハブ港の一つとしての地位を確立している。トリエステ港は、中央ヨーロッパや東ヨーロッパへのアクセスが良いことから、アドリア海における重要な物流拠点となっている。

海上輸送は、イタリアの輸出入貿易の大部分を支えており、特にアジアや北アフリカ、中東との貿易において不可欠な手段である。また、国内の島嶼部(シチリア島、サルデーニャ島など)への生活物資輸送や、沿岸都市間の旅客輸送においてもフェリーが重要な役割を果たしている。近年では、地中海クルーズの人気が高まり、イタリアの各港は多くのクルーズ船の寄港地となっている。

政府は、港湾インフラの近代化、港湾機能の効率化、そして環境負荷の低減などを海運政策の柱として推進している。また、地中海におけるイタリアの戦略的重要性を踏まえ、海上交通路の安全確保にも力を入れている。

9.4. 空運

イタリアの航空網は、国内線および国際線の両方において広範に発達しており、ビジネスや観光における重要な交通手段となっている。主要な国際空港としては、首都ローマ近郊のレオナルド・ダ・ヴィンチ国際空港(フィウミチーノ空港)、北部の経済中心地ミラノ近郊のミラノ・マルペンサ空港およびミラノ・リナーテ空港、そしてヴェネツィア・テッセラ空港(マルコ・ポーロ空港)などが挙げられる。これらの空港は、ヨーロッパ域内はもちろん、アジア、北米、南米、アフリカなど世界各地への多数の直行便が就航するハブ空港として機能している。

かつてのフラッグ・キャリアであったアリタリア-イタリア航空は経営再建を経て、現在はITAエアウェイズがその役割を担っている。これに加えて、ライアンエアー、イージージェット、ウィズエアーといった格安航空会社(LCC)もイタリア国内線および近距離国際線市場で大きなシェアを占めており、航空運賃の低価格化と利用者の増加に貢献している。

国内線は、半島本土とシチリア島、サルデーニャ島などの島嶼部を結ぶ路線や、主要都市間の路線が充実している。国際線は、ビジネス需要の高いヨーロッパ主要都市への便に加え、リゾート地へのチャーター便なども多数運航されている。

航空産業の現状としては、競争激化、燃料価格の変動、環境規制の強化といった課題に直面している。空港インフラの整備や近代化、航空管制システムの効率化、そして持続可能な航空燃料(SAF)の導入などが、今後のイタリア航空業界の発展に向けた重要な取り組みとなっている。

10. 科学技術

イタリアは、歴史を通じて科学技術の発展に多大な貢献をしてきた国である。古代ローマ時代には、水道橋や道路網、コンクリート建築といった高度な土木技術や建築技術が発達した。中世には、ボローニャ大学(1088年設立、世界最古の大学の一つ)をはじめとする大学が設立され、学術研究の中心地となった。

ルネサンス期には、レオナルド・ダ・ヴィンチのような万能の天才が、解剖学、工学、飛行力学など多岐にわたる分野で先駆的な業績を残した。また、天文学においては、ガリレオ・ガリレイが地動説を擁護し、近代科学の方法論を確立する上で決定的な役割を果たした。

近現代においても、イタリアは多くの著名な科学者や発明家を輩出している。物理学分野では、電池を発明したアレッサンドロ・ボルタ、電磁波の存在を実証し無線通信の基礎を築いたグリエルモ・マルコーニ(ノーベル物理学賞受賞)、原子核物理学の発展に貢献したエンリコ・フェルミ(ノーベル物理学賞受賞)などが知られる。

現代のイタリアにおける主要な研究開発分野としては、航空宇宙、自動車工学、医薬品、ロボット工学、ナノテクノロジー、再生可能エネルギーなどが挙げられる。主要な研究機関には、国立研究評議会(CNR)、国立核物理学研究所(INFN)、イタリア宇宙機関(ASI)などがある。国際協力も活発であり、欧州宇宙機関(ESA)や欧州原子核研究機構(CERN)などの国際プロジェクトに積極的に参加している。

イタリアの科学技術は、その歴史的遺産と現代のイノベーションを通じて、国内経済の発展と国際社会への貢献を続けている。特に、デザインとエンジニアリングを融合させる能力は、イタリア製品の国際競争力を高める上で重要な要素となっている。しかし、研究開発への投資額や若手研究者の育成といった点では、他の先進国と比較して課題も指摘されており、今後のさらなる発展のためにはこれらの点の強化が求められている。

11. 国民

イタリアの国民は、その大多数が単一民族であるイタリア人によって構成されるが、歴史的経緯や近年の移民の増加により、多様な文化的背景を持つ人々が共生する社会となっている。人口動態としては、多くの先進国と同様に少子高齢化が進行しており、社会保障制度や労働市場への影響が懸念されている。言語はイタリア語が公用語であるが、地域ごとに多様な方言や少数言語が存在し、法律によって保護されているものもある。宗教は、歴史的にローマ・カトリック教会が強い影響力を持ってきたが、信教の自由が保障されており、イスラム教やプロテスタントなど他の宗教も存在感を増している。

11.1. 人口統計

2020年初頭時点で、イタリアの総人口は約6,031万7,116人であった。人口密度は1平方キロメートルあたり約202人で、西ヨーロッパの多くの国よりも高い。しかし、人口分布は全国的に均等ではなく、最も人口が集中しているのはポー川流域(全国人口のほぼ半分を占める)およびローマとナポリの都市圏である。一方、アルプス山脈やアペニン山脈の高地、バジリカータ州の高原、サルデーニャ島などは人口が希薄である。

イタリアの人口は20世紀中にほぼ倍増したが、1950年代から60年代の経済奇跡の結果、南部の農村地域から北部の工業地帯への大規模な国内移住があったため、成長パターンは非常に不均一であった。1970年代までは高い出生率が続いたが、その後急速に低下し、人口の高齢化が急速に進んだ。2010年代には、イタリアの人口の5分の1が65歳以上となり、現在イタリアは世界で5番目に高齢化した社会であり、年齢の中央値は45.8歳である。ただし、近年では出生率がわずかに上昇する傾向も見られ、2008年には女性1人当たりの合計特殊出生率は1.41人であった。それでも、人口維持に必要な2.1人には依然として及ばず、1883年の最高値5.06人と比較すると非常に低い水準である。今後の予測では、2030年頃には合計特殊出生率が1.6人から1.8人に達する可能性があるとされている。

社会経済的背景としては、少子高齢化による労働力人口の減少、年金制度への圧力、医療費の増大などが課題となっている。また、地域間の人口動態の差も大きく、南部では若年層の流出による過疎化が進む一方、北部では移民の流入による人口増加が見られる地域もある。

11.2. 民族構成と移民

イタリアの主要民族はイタリア人であり、国民の大多数を占める。しかし、歴史的に見ると、イタリア半島は様々な民族や文化が交錯する場所であった。古代ローマ帝国時代には多様な民族が共存し、中世以降もゲルマン系、ノルマン系、アラブ系などの影響を受けた。

19世紀後半から20世紀半ばにかけては、経済的理由から多くのイタリア人が南北アメリカ大陸やオーストラリア、ヨーロッパ他国へ移住し、大規模なイタリア人ディアスポラを形成した。

1980年代以降、イタリアは移民受け入れ国へと転換した。当初は北アフリカやバルカン半島からの移民が主であったが、近年では東ヨーロッパ(特にルーマニア、アルバニア)、アジア(中国、フィリピンなど)、ラテンアメリカからの移民も増加している。2020年初頭の統計では、外国人居住者数は約500万人を超え、総人口の約8%を占める。これにはイタリアで生まれた移民二世も含まれる。

移民の社会統合はイタリア社会にとって重要な課題であり、雇用、教育、住居、医療などの面での支援や、文化的多様性を尊重する政策が進められている。しかし、移民排斥を掲げる政治勢力の台頭や、一部地域における社会不安、文化摩擦なども見られる。特に、経済危機や難民問題は、移民に対する国民感情に影響を与えている。

少数民族としては、南チロル地方のドイツ語系住民、フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州のスロベニア語系住民、ヴァッレ・ダオスタ州のフランス語系住民などがおり、これらの地域では言語的・文化的権利が法律で保護されている。脆弱な立場にある集団としては、ロマ(ジプシー)や、一部の移民・難民などが挙げられ、彼らの人権擁護と社会参加の促進が求められている。イタリア社会は、多文化共生という新たな課題に直面しつつ、そのあり方を模索している。

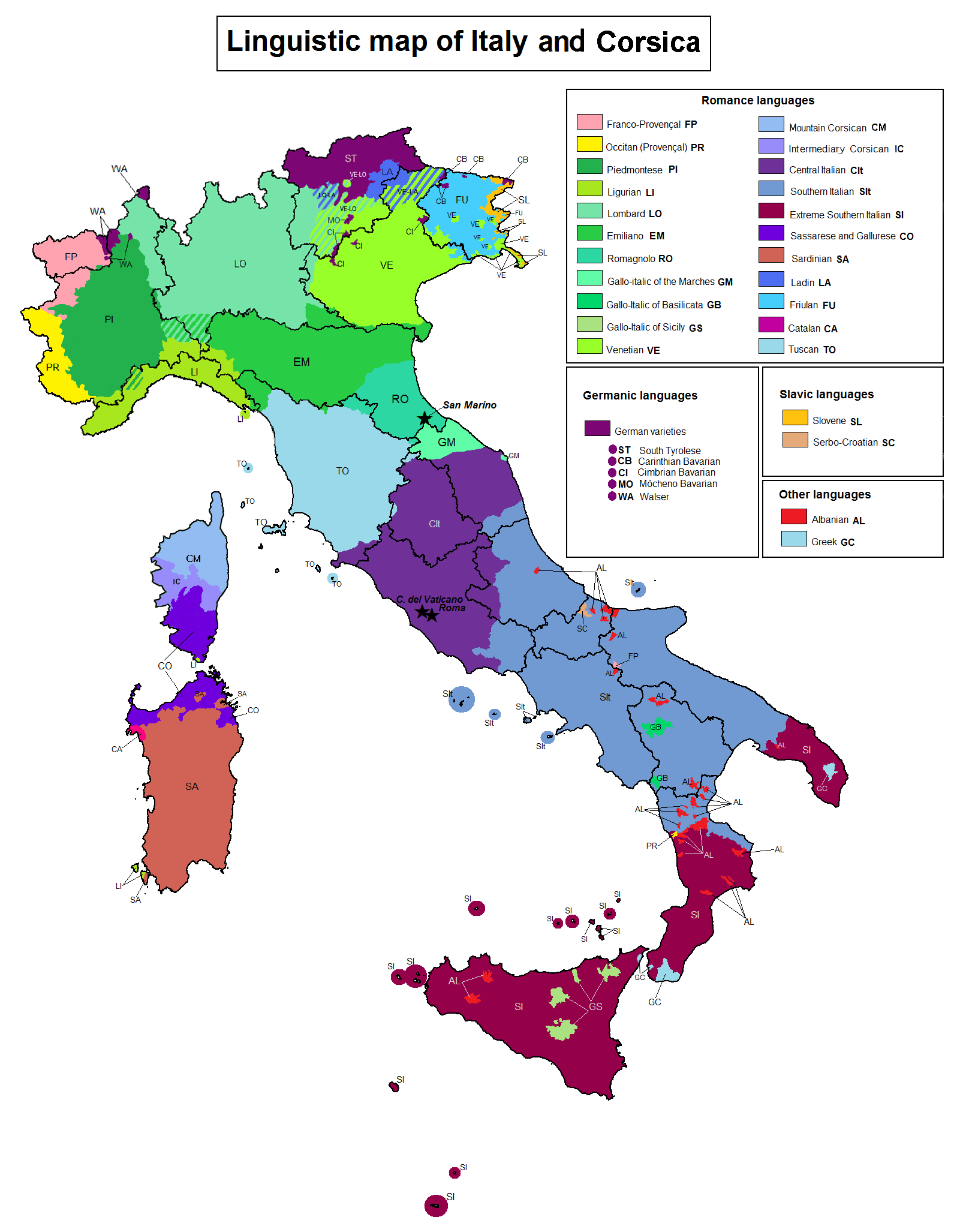

11.3. 言語

イタリアの公用語はイタリア語である。イタリア語はロマンス諸語の一つであり、古代ローマで話されていた俗ラテン語から発展した。標準イタリア語は、14世紀のフィレンツェ方言(特にダンテ、ペトラルカ、ボッカッチョといった文豪が用いた言葉)を基礎として形成された。

イタリア国内では、標準イタリア語以外にも多様な方言や地域言語が話されている。これらは大きく北部方言、中部方言、南部方言に分類され、さらに細かく地域ごとの変種が存在する。例えば、ナポリ語、シチリア語、ヴェネト語、ロンバルド語、ピエモンテ語、サルデーニャ語などは、それぞれ独自の語彙や文法体系を持つ言語として扱われることもある。

法律で保護されている少数言語としては、ヴァッレ・ダオスタ州のフランス語、トレンティーノ=アルト・アディジェ州(南チロル)のドイツ語およびラディン語、フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州のスロベニア語、そしてサルデーニャ語、アルバニア語(アルベレシュ語)、ギリシャ語(グリコ語)、クロアチア語、カタルーニャ語、オック語などが挙げられる。これらの言語は、それぞれの地域において教育や行政、メディアで使用される権利が認められている。

近年の移民増加に伴い、イタリア国内ではルーマニア語、アラビア語、中国語、アルバニア語など、様々な外国語も話されるようになっている。

11.4. 宗教

イタリアにおける宗教は、歴史的・文化的にローマ・カトリック教会が圧倒的な影響力を持ってきた。首都ローマ市内にはカトリック教会の総本山であるバチカン市国が存在し、イタリア国民の大多数がカトリック教徒であるとされている。2017年の調査では、イタリア人の約75%がカトリック教徒であると回答している。ただし、実際にミサに定期的に参加するなど、信仰を実践している人の割合はそれよりも低いとされる。

イタリア共和国憲法は信教の自由を保障しており、カトリック以外の宗教も存在している。プロテスタントは、歴史的にヴァルド派などが存在したが、近年は移民の増加に伴い、ペンテコステ派や福音派なども見られるようになった。正教会も、東ヨーロッパからの移民を中心に信者数を増やしている。

イスラム教は、北アフリカや中東、バルカン半島からの移民の増加により、イタリアで2番目に大きな宗教となっている。国内には多くのモスクやイスラム文化センターが存在する。

その他、仏教、ヒンドゥー教、ユダヤ教なども、主に移民コミュニティを中心に信仰されている。ユダヤ教は古代ローマ時代からイタリアに存在しており、独自の歴史と文化を持つ。

イタリアでは、政教分離の原則が採用されているが、カトリック教会は依然として社会や文化に大きな影響力を有している。例えば、公立学校における宗教教育(カトリック)は選択制で提供されており、また、国の祝祭日の多くはカトリックの祭日に由来する。近年では、宗教的多様性の高まりとともに、異なる宗教間の対話や共生のあり方が社会的な関心事となっている。

11.5. 婚姻

イタリアにおける婚姻制度は、主に民法典によって規定されている。結婚の法的要件としては、一定の年齢(原則として18歳以上、ただし例外あり)、近親婚の禁止、重婚の禁止などが定められている。婚姻は、市町村役場での民事婚、またはカトリック教会における宗教婚(ラテラノ条約に基づき民事上の効力も有する)のいずれかの形式で行われる。

近年、イタリア社会における婚姻の様相は変化しつつある。晩婚化や非婚化の傾向が見られ、結婚するカップルの数も減少傾向にある。また、離婚も増加しており、かつてはカトリック教会の影響で離婚が困難であったが、1970年に離婚法が制定されて以降、法的手続きは徐々に簡素化されてきた。

家族構造も変化しており、伝統的な拡大家族から核家族へと移行が進んでいる。また、同棲カップルや片親家庭も増加している。

同性婚に関しては、イタリアでは法的に認められていない(2023年時点)。しかし、2016年に同性カップルのためのシビル・ユニオン制度(unione civileイタリア語)が導入され、同性カップルにも結婚に準じる法的権利(相続、社会保障など)が認められるようになった。ただし、養子縁組の権利など、結婚との間には依然として差異が存在する。LGBTQ+の権利擁護団体は、完全な婚姻の平等を求めて活動を続けており、同性婚やパートナーシップ制度に関する社会的な議論は継続している。

12. 社会

イタリア社会は、豊かな文化遺産と地域的多様性を特徴とする一方で、経済格差や少子高齢化、移民問題といった現代的な課題も抱えている。教育制度は就学前教育から高等教育まで整備されているが、地域間の教育格差も指摘される。医療制度は国民保健サービス(SSN)を基本とし、全国民に医療アクセスを提供するが、高齢化に伴う負担増などが課題である。治安状況は概ね良好であるが、組織犯罪(マフィアなど)は依然として深刻な問題であり、政府は対策を強化している。人権保障は憲法で規定されているが、移民・難民の権利、ジェンダー平等、LGBTQ+の権利など、取り組むべき課題も残されている。メディアは、新聞、テレビ、ラジオ、インターネットと多様化しており、政治や社会に大きな影響力を持っている。

12.1. 教育

イタリアの教育制度は、教育・大学・研究省 (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricercaイタリア語, MIUR) の管轄下にあり、全国的に統一されたカリキュラムと基準に基づいている。義務教育は6歳から16歳までの10年間である。

教育制度の概要は以下の通りである。

- 就学前教育 (scuola dell'infanziaイタリア語): 3歳から5歳までの幼児を対象とするが、義務ではない。

- 初等教育 (scuola primariaイタリア語): 6歳から10歳までの5年間。基礎的な読み書き計算、歴史、地理、科学、芸術、体育などを学ぶ。

- 前期中等教育 (scuola secondaria di primo gradoイタリア語): 11歳から13歳までの3年間。初等教育の内容を深化させ、より専門的な学習への準備を行う。

- 後期中等教育 (scuola secondaria di secondo gradoイタリア語): 14歳から18歳までの5年間。多様なコースがあり、大学進学を目指すリチェオ (liceoイタリア語、普通科高校に相当)、専門技術を学ぶテクニコ (istituto tecnicoイタリア語、工業・商業高校などに相当)、職業訓練を中心とするプロフェッショナーレ (istituto professionaleイタリア語、職業高校に相当) に分かれる。

- 高等教育 (istruzione superioreイタリア語): 大学 (universitàイタリア語)、高等美術音楽院 (AFAM)、高等専門技術学校 (ITS) などがある。大学は、ボローニャ大学 (1088年設立、世界最古の大学の一つ) をはじめ、多くの歴史ある国立大学や私立大学が存在する。

教育改革の動向としては、国際化への対応、STEM教育の強化、教育の質の向上、そして地域間格差の是正などが挙げられる。教育水準は概して高いが、特に南部地域におけるドロップアウト率の高さや、PISAなどの国際学力調査における成績の地域差が課題とされている。教育における機会均等と社会格差の是正は、イタリア教育政策の重要な目標の一つである。

12.2. 保健医療

イタリアの保健医療制度は、1978年に設立された国民保健サービス(Servizio Sanitario Nazionaleイタリア語, SSN)を基盤としている。SSNは、税金を主な財源とし、居住する全ての国民および適法な滞在資格を持つ外国人に、原則として無料または低自己負担で医療サービスを提供するユニバーサルヘルスケア制度である。

医療提供体制は、地域ごとに分権化されており、各州が地域の保健計画の策定や医療機関の運営に責任を持つ。プライマリケアは、主に家庭医(medico di famigliaイタリア語)や小児科医(pediatra di libera sceltaイタリア語)が担い、専門医療や入院治療は公立病院やSSNと契約した私立病院が提供する。

医療へのアクセスは概ね良好であり、世界保健機関(WHO)からも高い評価を受けている。平均寿命は世界トップクラスであり、主要な健康指標も多くの先進国と比較して良好な水準にある。

しかし、イタリアの医療制度もいくつかの課題に直面している。最大の課題の一つは、急速な高齢化への対応であり、慢性疾患患者の増加や介護ニーズの増大が医療財政を圧迫している。また、北部と南部の間には医療サービスの質やアクセスに地域格差が存在し、その是正が求められている。さらに、医師や看護師などの医療従事者の不足や、公立病院の経営効率化、医薬品費用の抑制なども重要な課題である。近年では、予防医療の推進や、デジタルヘルス技術の活用による医療サービスの効率化・質の向上にも力が入れられている。

12.3. 治安と犯罪

イタリアの治安状況は、他の西ヨーロッパ諸国と比較して概ね良好であるが、いくつかの特徴的な課題も抱えている。一般犯罪としては、スリ、置き引き、ひったくりといった窃盗犯罪が、特に観光客が多く集まる都市部や公共交通機関で頻繁に発生している。また、自動車盗難や住居侵入も依然として問題となっている。

深刻な課題の一つが組織犯罪、特にマフィア(シチリアのコーサ・ノストラ、カラブリアのンドランゲタ、カンパニアのカモッラ、プーリアのサクラ・コローナ・ウニータなど)の活動である。これらの犯罪組織は、麻薬取引、恐喝、不正な廃棄物処理、公共事業への介入など、多岐にわたる違法活動に関与し、イタリアの経済や社会に深刻な悪影響を及ぼしている。政府は、マフィア対策を国家の最重要課題の一つと位置づけ、司法機関や警察による取締りを強化するとともに、押収したマフィア資産の社会還元や、証人保護プログラムの運用、国際的な捜査協力などを進めている。

警察組織としては、国家警察(Polizia di Stato)、国家憲兵(Carabinieri)、財務警察(Guardia di Finanza)、そして地方警察(Polizia Locale)などが存在し、それぞれが異なる管轄と任務を担いながら、治安維持と犯罪対策にあたっている。司法機関も、検察庁や裁判所が犯罪の訴追と処罰を担当している。

地域社会や経済に与える影響としては、組織犯罪による経済活動の阻害、汚職の蔓延、そして一部地域における治安不安などが挙げられる。また、近年の移民増加に伴い、一部で外国人排斥感情やそれに関連する犯罪も報告されており、社会統合の課題も浮き彫りになっている。政府は、犯罪の予防と対策、司法制度の効率化、そして市民の安全確保に向けた取り組みを継続的に行っている。

12.4. 人権

イタリアにおける人権保障は、イタリア共和国憲法にその基礎が置かれている。憲法は、個人の尊厳、自由、平等、そして社会権などを基本的人権として規定し、これらを国家が保障する義務を明記している。イタリアは、欧州人権条約や国際人権規約など、主要な国際人権条約の批准国であり、これらの条約に基づき国内法を整備し、人権擁護のための制度を構築している。

しかし、イタリアにおいてもいくつかの人権課題が存在する。

移民・難民の権利:地理的な位置から、多くのアフリカや中東からの移民・難民がイタリアを目指しており、彼らの受け入れ、庇護申請手続き、生活支援、社会統合などが大きな課題となっている。過密な収容施設、差別、人身売買の危険性などが指摘されることがある。

ジェンダー平等:男女間の賃金格差、女性の政治・経済分野における代表性の低さ、そしてドメスティックバイオレンスや性暴力の問題が依然として存在する。ジェンダーに基づく差別を撤廃し、女性のエンパワーメントを促進するための取り組みが進められている。

LGBTQ+の権利:同性カップルのためのシビル・ユニオン制度が2016年に導入されたが、同性婚は法的に認められていない。性的指向や性自認に基づく差別やヘイトクライムに対する法的保護の強化、社会的な偏見の解消が課題である。

表現の自由:概ね保障されているが、ジャーナリストに対する脅迫や圧力、メディアの所有構造の偏りなどが懸念されることがある。

刑務所の人権状況:過密収容や施設の老朽化など、刑務所における受刑者の処遇改善が求められている。

国内外の人権団体は、これらの課題に対して監視活動や提言を行っており、政府も人権擁護のための政策や啓発活動を実施している。欧州人権裁判所への提訴も、人権侵害の救済手段として機能している。

12.5. メディア

イタリアのメディア状況は、多様な情報源と活発な報道活動を特徴とする一方で、メディア所有構造の集中や政治的影響力といった課題も抱えている。

新聞・雑誌:全国紙としては、「コリエーレ・デラ・セラ」や「ラ・レプッブリカ」、「ラ・スタンパ」などが主要な日刊紙として広く読まれている。これらに加え、経済紙「イル・ソーレ24オーレ」やスポーツ紙「ガゼッタ・デッロ・スポルト」なども影響力を持つ。地方紙も各地域で重要な役割を果たしている。週刊誌や月刊誌も、ニュース、経済、文化、ファッションなど様々な分野で発行されている。

放送(テレビ、ラジオ):公共放送であるRAI(イタリア放送協会)は、複数のテレビチャンネルとラジオ局を運営し、ニュース、教育、エンターテイメントなど幅広い番組を提供している。民間放送では、かつてシルヴィオ・ベルルスコーニ元首相が創設したメディアセット社が大きなシェアを占め、複数の全国テレビネットワークを所有している。その他、衛星放送やケーブルテレビ、地方局も多数存在する。ラジオも依然として人気のあるメディアであり、音楽、ニュース、トーク番組などが放送されている。

インターネットメディア:近年、オンラインニュースサイトやブログ、ソーシャルメディアの利用が急速に拡大しており、情報収集や意見表明の手段として重要な役割を担うようになっている。主要な新聞社や放送局もウェブサイトやアプリを通じて情報発信を行っている。

メディア所有構造:イタリアのメディア、特にテレビ放送においては、メディアセット社による寡占状態が長年指摘されてきた。このことは、メディアの多様性や報道の公正性に対する懸念を生んできた。

報道の自由:報道の自由は憲法で保障されているが、ジャーナリストに対する法的圧力や脅迫、政治家によるメディアへの介入などが問題視されることがある。

メディアは、イタリアの政治や社会において大きな影響力を持っており、世論形成や政治的意思決定プロセスにおいて重要な役割を果たしている。デジタル化の進展とともに、メディア環境は今後も変化し続けると予想される。

13. 文化

イタリア文化は、古代ローマ帝国からルネサンス期を経て現代に至るまで、ヨーロッパおよび世界の文化に多大な影響を与え続けてきた。その歴史的背景は非常に豊かで、地域ごとに独自の伝統や芸術様式が育まれてきた。建築、美術、文学、音楽、映画、食文化など、あらゆる分野においてイタリアは世界的に高い評価を受けており、その独創性と洗練性は多くの人々を魅了している。イタリア文化の多様性は、かつて多くの独立した都市国家や王国に分かれていた歴史的経緯に深く根ざしており、それぞれの地域が独自の文化遺産を誇りとしている。これらの文化遺産は、今日においてもイタリアのアイデンティティを形成する上で重要な要素となっている。

13.1. 文学

イタリア文学は、古代ローマのラテン文学を源流とし、中世、ルネサンス、そして近現代に至るまで、豊かで多様な歴史を誇る。

古代ローマでは、ウェルギリウス(『アエネイス』)、オウィディウス(『変身物語』)、ホラティウス(頌歌)といった詩人や、キケロ(弁論、哲学)のような散文家が活躍し、ラテン文学の黄金時代を築いた。

中世初期にはラテン語による宗教文学が中心であったが、13世紀頃から俗語(後のイタリア語)による文学が興隆する。シチリア派の恋愛詩や、アッシジのフランチェスコによる宗教詩『太陽の賛歌』はその初期の代表例である。

14世紀には、イタリア文学最大の巨匠とされるダンテ・アリギエーリが登場し、トスカーナ方言で書かれた叙事詩『神曲』は、中世ヨーロッパ文学の最高傑作と称される。同時期に活躍したフランチェスコ・ペトラルカは『カンツォニエーレ』でソネット形式を完成させ、ルネサンス人文主義の先駆けとなった。ジョヴァンニ・ボッカッチョの『デカメロン』は、ペスト流行を背景にした100の物語からなる短編集で、近代小説の源流の一つとされる。

ルネサンス期には、ルドヴィーコ・アリオスト(『狂えるオルランド』)、ニッコロ・マキャヴェッリ(『君主論』)、バルダッサーレ・カスティリオーネ(『宮廷人』)などが活躍した。

17世紀から18世紀にかけては、バロック文学や啓蒙思想の影響を受けた作品が見られた。19世紀には、アレッサンドロ・マンゾーニの歴史小説『いいなづけ』がイタリア・ロマン主義文学の代表作となり、イタリア統一運動(リソルジメント)の精神的支柱ともなった。ジャコモ・レオパルディは、その詩と散文で深いペシミズムと人間存在の苦悩を表現した。

20世紀に入ると、ガブリエーレ・ダンヌンツィオの耽美主義的な作品や、ルイジ・ピランデッロの不条理演劇(ノーベル文学賞受賞)が国際的な評価を得た。戦後には、イタロ・カルヴィーノ(幻想文学)、プリモ・レーヴィ(ホロコースト文学)、ウンベルト・エーコ(記号論的歴史ミステリー『薔薇の名前』)などが登場した。ノーベル文学賞受賞者としては、他にサルヴァトーレ・クァジモド、エウジェーニオ・モンターレ、ダリオ・フォがいる。現代イタリア文学も、社会問題や歴史認識、個人のアイデンティティなどをテーマに、多様な作品が生み出され続けている。

13.2. 哲学

イタリアの哲学は、西洋哲学に多大な影響を与え、その歴史は古代ギリシャ・ローマ時代に始まり、ルネサンス人文主義、啓蒙時代、そして近代哲学へと続く。

イタリアにおける正式な哲学は、南イタリアのクロトーネにイタリア学派を創設したピタゴラスによって導入された。ギリシャ時代のイタリアの哲学者には、クセノパネス、パルメニデス、エレアのゼノンなどがいる。ローマ時代の哲学者には、キケロ、ルクレティウス、セネカ、プルタルコス、エピクテトス、マルクス・アウレリウス・アントニヌス、そしてアウグスティヌスなどがいる。

中世イタリアの哲学は主にキリスト教的であり、トマス・アクィナスのような神学者が含まれる。トマス・アクィナスは自然神学の古典的提唱者であり、アリストテレス哲学をキリスト教に再導入した。

ルネサンス期の哲学者には、西洋の主要な科学的人物であるジョルダーノ・ブルーノ、人文主義哲学者マルシリオ・フィチーノ、そして近代政治学の創始者の一人であるニッコロ・マキャヴェッリなどがいる。マキャヴェッリの最も有名な著作は『君主論』であり、その政治思想への貢献は、政治的理想主義と現実主義との間の根本的な断絶である。パドヴァ、ボローニャ、ナポリなどの大学都市は学問の中心地であり続け、ジャンバッティスタ・ヴィーコのような哲学者を輩出した。チェーザレ・ベッカリーアは啓蒙時代の重要な人物であり、古典的犯罪理論および刑罰学の父である。

イタリアは1800年代に観念論、感覚論、経験論といった著名な哲学的運動を有していた。19世紀後半から20世紀にかけては、存在論主義、アナキズム、共産主義、社会主義、未来派、ファシズム、キリスト教民主主義といった他の運動も人気を博した。アントニオ・グラムシは、共産主義理論において今日でも重要な哲学者であり、文化ヘゲモニー理論の創造者として評価されている。イタリアの哲学者は、非マルクス主義的な自由社会主義哲学の発展に影響を与えた。1960年代には、左翼活動家がアウトノミズムやオペライズモとして知られるようになった反権威主義的な労働者階級擁護の理論を採用した。

イタリアのフェミニストには、シビラ・アレラーモ、アライデ・グアルベルタ・ベッカーリ、アンナ・マリア・モッツォーニなどがおり、それ以前にもイタリアの作家によって原始フェミニズム的な哲学が触れられていた。イタリアの教育者マリア・モンテッソーリは、自身の名を冠した教育哲学を創造した。ジュゼッペ・ペアノは分析哲学および現代数学哲学の創始者の一人である。分析哲学者には、カルロ・ペンコ、グローリア・オリッジ、ピエランナ・ガラヴァーゾ、ルチアーノ・フロリディなどがいる。

13.3. 建築

イタリアは、古代ローマによるアーチ、ドーム、および同様の構造物の建設、14世紀後半から16世紀にかけてのルネサンス建築運動の創始、そしてパラディオ主義(新古典主義建築のような運動に影響を与え、特に17世紀後半から20世紀初頭のイギリスやアメリカ合衆国など、世界中のカントリーハウスのデザインに影響を与えた様式)の発祥地として、その建築的業績で知られている。

デザインの認識可能な連続を開始したのはギリシャ人とエトルリア人であり、古典ローマ建築へと進み、その後ルネサンス期に古典ローマ時代が復活し、バロック時代へと発展した。中世に支配的になった様式であるバシリカのキリスト教的概念は、ローマで発明された。おおよそ西暦800年から1100年にかけて栄えたロマネスク建築は、イタリア建築において最も実り多く創造的な時期の一つであり、ピサの斜塔やミラノのサンタンブロージョ教会のような傑作が建設された。ロマネスク建築は、ローマのアーチ、ステンドグラス窓、そして湾曲した柱の使用で知られていた。イタリア・ロマネスク建築の主な革新は、西洋建築ではそれまで見られなかったヴォールト(穹窿)であった。

イタリア建築はルネサンス期に大きく進化した。フィリッポ・ブルネレスキは、フィレンツェ大聖堂のドームによって建築デザインに貢献し、これは古代以来見られなかった工学上の偉業であった。イタリア・ルネサンス建築の一般的な成果の一つは、16世紀初頭にドナト・ブラマンテによって設計されたサン・ピエトロ大聖堂であった。アンドレーア・パッラーディオは、彼が設計したヴィラや宮殿によって西ヨーロッパ中の建築家に影響を与えた。

バロック期には、傑出したイタリアの建築家が生まれた。後期バロックおよびロココ建築の最も独創的な作品は、ストゥピニージ宮殿である。1752年、ルイージ・ヴァンヴィテッリはカゼルタ宮殿の建設を開始した。18世紀後半から19世紀初頭にかけて、イタリアは新古典主義建築運動の影響を受けた。ヴィラ、宮殿、庭園、内装、そして芸術は、再び古代ローマおよびギリシャのテーマに基づき始めた。

ファシスト時代には、帝国ローマの再発見に基づいた、いわゆる「ノヴェチェント運動」が栄えた。都市の変容を担当したマルチェッロ・ピアチェンティーニは、簡素化された新古典主義の形態を考案した。

13.4. 美術

イタリアの視覚芸術の歴史は、西洋絵画にとって重要である。ローマ美術はギリシャの影響を受け、古代ギリシャ絵画の子孫と見なすことができる。現存する唯一のローマ絵画は壁画である。これらには、トロンプ・ルイユ、擬似遠近法、純粋な風景画の最初の例が含まれている可能性がある。

イタリア・ルネサンスは絵画の黄金時代と考えられており、14世紀から17世紀半ばまで続き、イタリア国外にも大きな影響を与えた。マサッチオ、フィリッポ・リッピ、ティントレット、サンドロ・ボッティチェッリ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ・ブオナローティ、ラファエロ・サンティ、ティツィアーノ・ヴェチェッリオといった芸術家たちは、遠近法の使用を通じて絵画をより高いレベルに引き上げた。ミケランジェロは彫刻家としても活動し、その作品には『ダビデ』、『ピエタ』、『モーセ』といった傑作がある。

15世紀から16世紀にかけて、盛期ルネサンスはマニエリスムとして知られる様式化された芸術を生み出した。16世紀初頭の芸術を特徴づけた均衡のとれた構図と合理的な遠近法のアプローチの代わりに、マニエリスムの芸術家たちは不安定さ、技巧、そして疑念を求めた。ピエロ・デラ・フランチェスカの平静な顔や身振り、ラファエロの穏やかな聖母像は、ポントルモの悩める表情やエル・グレコの感情的な激しさに取って代わられた。

17世紀には、イタリア・バロックの最も偉大な画家の中に、カラヴァッジョ、アルテミジア・ジェンティレスキ、カルロ・サラチェーニ、バルトロメオ・マンフレディなどがいた。18世紀には、イタリア・ロココは主にフランス・ロココに触発された。イタリアの新古典主義彫刻は、アントニオ・カノーヴァの裸体像とともに、運動の理想主義的側面に焦点を当てた。

19世紀には、ロマン主義の画家にフランチェスコ・アイエツやフランチェスコ・ポデスティなどがいた。印象派はマッキアイオーリによってフランスからイタリアにもたらされ、写実主義はジョアッキーノ・トーマやジュゼッペ・ペリッツァ・ダ・ヴォルペードによってもたらされた。20世紀には、未来派とともに、イタリアは絵画と彫刻の進化における独創的な国として再び台頭した。未来派は、シュルレアリスムに影響を与えたジョルジョ・デ・キリコの形而上絵画に引き継がれた。

13.5. 音楽

ヴァイオリンやピアノを含むクラシック音楽に関連する楽器はイタリアで発明された。

フォーク音楽からクラシック音楽まで、音楽はイタリア文化に不可欠な部分である。ピアノやヴァイオリンを含むクラシック音楽に関連する楽器はイタリアで発明され、交響曲、協奏曲、ソナタなど多くの一般的な形式は、16世紀および17世紀のイタリア音楽の革新にそのルーツを遡る。

イタリアで最も有名な作曲家には、ルネサンス期のパレストリーナ、モンテヴェルディ、ジェズアルド、バロック期のスカルラッティやヴィヴァルディ、古典派のパガニーニやロッシーニ、そしてロマン派のヴェルディやプッチーニなどがいる。クラシック音楽はイタリアで強い支持を得ており、スカラ座のようなオペラハウスの名声や、ピアニストのマウリツィオ・ポリーニ、テノール歌手のルチアーノ・パヴァロッティなどの演奏家によって証明されている。イタリアはオペラの発祥地として知られている。イタリアのオペラは17世紀に設立されたと考えられている。

1920年代初頭に導入されたジャズはイタリアで強い足場を築き、ファシストの排外政策にもかかわらず人気を保った。イタリアは1970年代のプログレッシブ・ロックやポップスのムーブメントで代表され、PFM、バンコ・デル・ムトゥオ・ソッコルソ、レ・オルメ、ゴブリン、プーなどのバンドが登場した。同時期にはイタリア映画も多様化し、チネチッタの映画にはエンニオ・モリコーネなどの作曲家による複雑な楽譜が含まれていた。1980年代には、イタリアのヒップホップから最初にスターとなったのは歌手のジョヴァノッティであった。イタリアのメタルバンドには、ラプソディー・オブ・ファイア、ラクーナ・コイル、エルヴンキング、フォゴットン・トゥーム、フレッシュゴッド・アポカリプスなどがある。

イタリアはディスコや電子音楽の発展に貢献し、イタロ・ディスコ(未来的なサウンドとシンセサイザーやドラムマシンの顕著な使用で知られる)は、最初期の電子ダンスジャンルの一つであった。アカデミー賞3回、ゴールデングローブ賞4回を受賞したジョルジオ・モロダーのようなプロデューサーは、電子ダンスミュージックの発展に影響を与えた。イタリアのポップスは、ユーロビジョン・ソング・コンテストの原型となったサンレモ音楽祭で毎年紹介される。ジリオラ・チンクェッティ、トト・クトゥーニョ、そしてマネスキンがそれぞれ1964年、1990年、2021年にユーロビジョンで優勝した。ドメニコ・モドゥーニョ、ミーナ、アンドレア・ボチェッリ、ラファエラ・カッラ、イル・ヴォーロ、アル・バーノ、トト・クトゥーニョ、ネック、ウンベルト・トッツィ、ジョルジャ、グラミー賞受賞者のラウラ・パウジーニ、エロス・ラマゾッティ、ティツィアーノ・フェッロ、マネスキンなどが国際的な称賛を受けている。

13.6. 映画

イタリア映画は、リュミエール兄弟が映画上映を開始した直後に始まった。最初のイタリア人監督はヴィットーリオ・カルチーナであり、彼は1896年にレオ13世を撮影した。1914年の『カビリア』は、最も有名なイタリアのサイレント映画である。ヨーロッパ最古のアヴァンギャルド映画運動であるイタリア未来派は、1910年代後半に起こった。

1920年代の衰退の後、1930年代にサウンド映画の登場とともに産業は活性化した。人気のあるイタリアのジャンルである「白い電話」は、華やかな背景を持つコメディで構成されていた。「カリグラフィスモ」は、「白い電話」のアメリカンスタイルのコメディとは対照的で、むしろ芸術的で、非常に形式主義的で、複雑さに富み、主に現代の文学作品を扱っていた。映画はムッソリーニによって利用され、彼はローマの有名なチネチッタスタジオをファシストのプロパガンダ制作のために設立した。

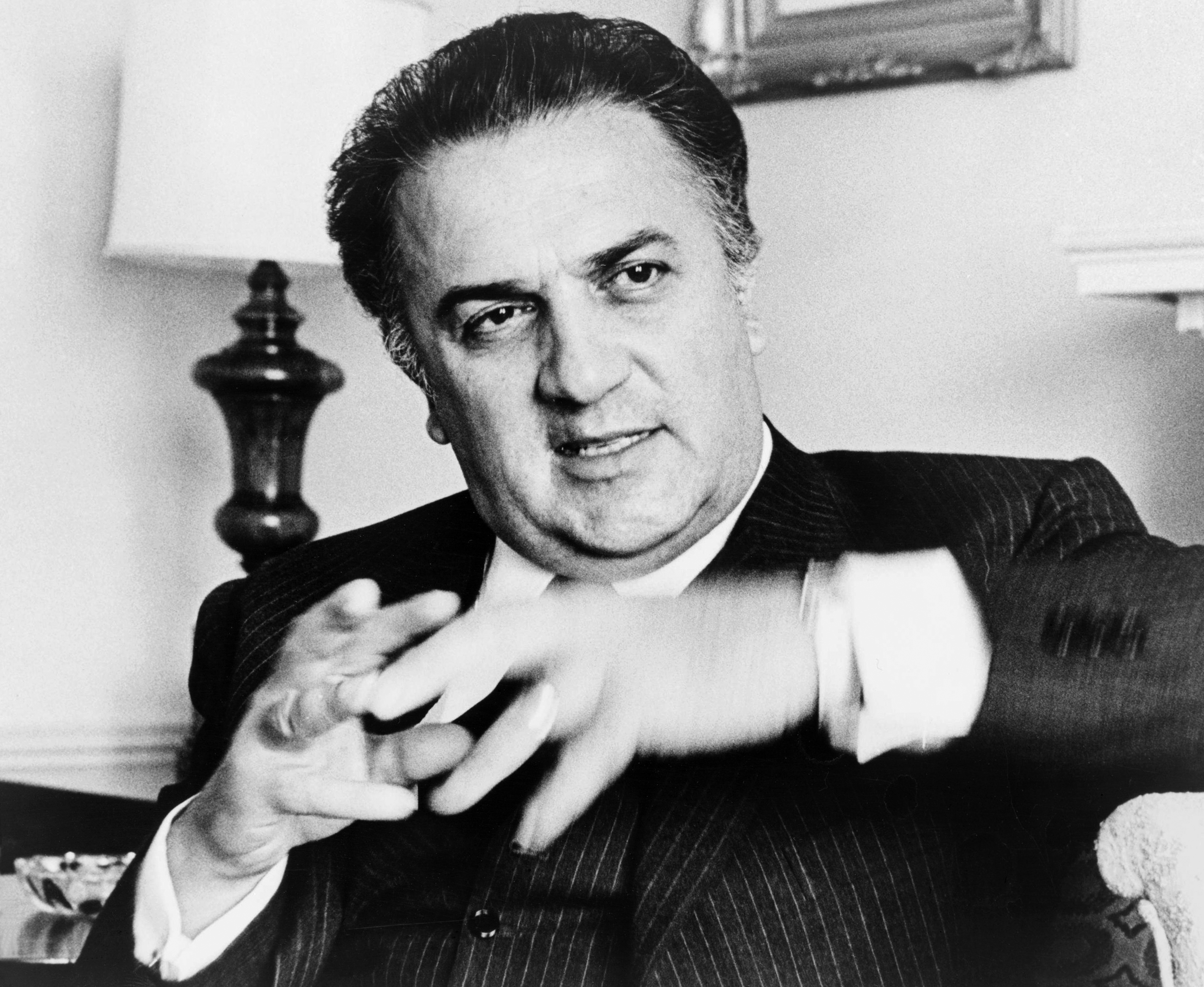

第二次世界大ชน後、イタリア映画は1980年代に芸術的な衰退が起こるまで広く認知され輸出された。イタリアの映画監督には、フェデリコ・フェリーニ、セルジオ・レオーネ、ピエル・パオロ・パゾリーニ、ドゥッチョ・テッサリ、ルキノ・ヴィスコンティ、ヴィットリオ・デ・シーカ、ミケランジェロ・アントニオーニ、ロベルト・ロッセリーニなどがおり、史上最高の映画監督の一人と認められている。1940年代半ばから1950年代初頭は、戦後のイタリアの劣悪な状況を反映したイタリア・ネオレアリズモの全盛期であった。

国が1950年代に豊かになるにつれて、ピンク・ネオレアリズモとして知られるネオレアリズモの一形態が成功し、「イタリア式コメディ」ジャンルや、剣とサンダルやマカロニ・ウェスタンのような他の映画ジャンルが1960年代から70年代にかけて人気を博した。ソフィア・ローレンのような女優は国際的なスターダムを達成した。1970年代にダリオ・アルジェントのような監督によって制作されたエロティックなイタリアのスリラー、すなわち「ジャッロ」は、ホラージャンルに影響を与えた。近年、イタリア映画界は、『ライフ・イズ・ビューティフル』、『ニュー・シネマ・パラダイス』、『イル・ポスティーノ』のような映画で時折注目を集めるにとどまっている。

チネチッタスタジオはヨーロッパ最大の映画・テレビ制作施設であり、多くの国際的な大ヒット作が撮影された。1950年代には、そこで制作された国際作品の数により、ローマは「ティベレ川のハリウッド」と呼ばれた。その敷地では3,000以上の作品が制作され、そのうち90作品がアカデミー賞にノミネートされ、47作品が受賞した。イタリアはアカデミー国際長編映画賞で最も受賞回数が多い国であり、14回の受賞、3回の特別賞、そして31回のノミネートを記録している。2016年現在、イタリア映画はパルム・ドール12回、金獅子賞11回、金熊賞7回を受賞している。

13.7. 演劇

イタリア演劇は中世に始まり、その前身は南イタリアの古代ギリシャ植民地(マグナ・グラエキア)や、イタリック人の演劇、そして古代ローマの演劇にまで遡る。演劇の発展には主に二つの流れがあった。一つはカトリックの典礼の劇化であり、もう一つは都市の祭りにおける上演、宮廷道化師の準備、トルバドゥールの歌といった異教的な見世物の形態から形成されたものであった。ルネサンス演劇は近代演劇の始まりを示した。古代の演劇テキストが翻訳され宮廷で上演され、やがて公共劇場へと移っていった。15世紀後半、フェラーラとローマの都市は演劇の再発見と刷新にとって重要であった。

16世紀から18世紀にかけて、コンメディア・デッラルテは即興演劇の一形態であり、今日でも演じられている。旅回りの役者一座は野外舞台を設置し、ジャグリング、アクロバット、そしてユーモラスな劇の形で娯楽を提供した。劇は書かれた戯曲からではなく、「ラッツィ」と呼ばれる大まかな枠組みを中心に役者が即興で演じるシナリオから生まれた。コンメディアの登場人物は通常、固定された社会的タイプやストックキャラクターを表し、それぞれが独特の衣装を持っていた。記録に残る最初のコンメディア・デッラルテの公演は、早くも1551年にローマで行われた。女性役は女性によって演じられ、これは早くも1560年代に記録されており、古代以来ヨーロッパで最初のプロの女優として知られている。1564年の契約書に名前が記されているルクレツィア・ディ・シエナは、名前が知られている最初のイタリア女優とされ、ヴィンチェンツァ・アルマーニとバルバラ・フラミーニアは最初のプリマドンナであった。

バレエはルネサンス期にイタリアで、宮廷のページェントの派生物として生まれた。

13.8. 食文化

イタリア料理は、エトルリア、古代ギリシャ、古代ローマ、東ローマ、アラブ、ユダヤ料理の影響を強く受けている。新世界の発見とともに大きな変化が起こり、ジャガイモ、トマト、トウモロコシといった食材が18世紀から主要な材料となった。地中海食はイタリア料理の基礎を形成しており、パスタ、魚、果物、野菜が豊富で、そのシンプルさと多様性が特徴であり、多くの料理がわずか4から8種類の材料しか使わない。イタリア料理は、その地域的多様性、味の違いの豊富さ、そして世界で最も人気のある料理の一つとして知られ、海外にも強い影響力を持っている。

イタリア料理は伝統的な食材に大きく依存しており、国はEU法で保護された多くの伝統的な特産品を有している。イタリアには395軒のミシュランの星付きレストランがある。チーズ、生ハム類、そしてワインはイタリア料理の中心であり、地域ごとのバリエーションや保護原産地呼称または保護地理的表示ラベルがあり、ピザやコーヒーとともに食文化の一部を形成している。デザートは、柑橘類、ピスタチオ、アーモンドといった地元の風味と、マスカルポーネやリコッタのような甘いチーズ、またはカカオ、バニラ、シナモンのようなエキゾチックな味を融合させる長い伝統がある。ジェラート、ティラミス、カッサータは、イタリアのデザートの中で最も有名な例である。

イタリアの食事構成は地中海地域の典型的であり、北欧、中欧、東欧の食事構成とは異なるが、依然として朝食(colazioneコラツィオーネイタリア語)、昼食(pranzoプランツォイタリア語)、夕食(cenaチェーナイタリア語)で構成されることが多い。しかし、朝食にはあまり重点が置かれず、スキップされるか、非地中海西欧諸国で見られるよりも軽い量であることが多い。午前中遅くや午後中頃の軽食は「メレンダ」(複数形:merendeメレンデイタリア語)と呼ばれ、しばしば含まれる。

13.9. ファッションとデザイン

イタリアのファッションには長い伝統がある。「トップ・グローバル・ファッション・キャピタル・ランキング」(2013年、グローバル・ランゲージ・モニターによる)では、ローマが6位、ミラノが12位にランクされた。グッチ、アルマーニ、プラダ、ヴェルサーチ、ヴァレンティノ、ドルチェ&ガッバーナといったイタリアの主要ファッションブランドは、世界で最も優れたファッションハウスの一つに数えられる。ブルガリ、ダミアーニ、ブチェラッティのような宝飾ブランドもイタリアで設立された。ファッション雑誌「ヴォーグ・イタリア」は、世界で最も権威のあるファッション雑誌の一つと見なされている。

イタリアはデザイン分野、特にインテリア、建築、工業、都市デザインにおいて卓越している。ミラノとトリノは、国内の建築および工業デザインのリーダーである。ミラノ市は、ヨーロッパ最大のデザインフェアであるフィエラ・ミラノを主催している。ミラノは、「フオーリ・サローネ」やミラノ国際家具見本市といった主要なデザインおよび建築関連のイベントや会場を擁し、ブルーノ・ムナーリ、ルーチョ・フォンタナ、エンリコ・カステラーニ、ピエロ・マンゾーニといったデザイナーたちの本拠地であった。

13.10. 世界遺産

イタリアは、ユネスコの世界遺産リストに登録された物件数が世界で最も多い国である。2023年時点で、文化遺産53件、自然遺産6件、合計59件の世界遺産を有する。

代表的な文化遺産としては、古代ローマ帝国の栄華を伝えるローマの歴史地区(コロッセオ、フォロ・ロマーノなど)、ヴェネツィアとその潟、ルネサンス芸術の宝庫であるフィレンツェ歴史地区、ピサのドゥオモ広場(ピサの斜塔を含む)、ポンペイ、ヘルクラネウム及びトッレ・アンヌンツィアータの遺跡地域、中世の都市国家の姿を今に伝えるシエーナ歴史地区やサン・ジミニャーノ歴史地区、マテーラの洞窟住居と岩窟教会公園、アルベロベッロのトゥルッリなどが挙げられる。

自然遺産としては、ドロミーティ山地、エオリア諸島、エトナ山、サン・ジョルジョ山、そして2021年に登録されたトスカーナ地方のブナ原生林と古代ブナ林などがある。

これらの世界遺産は、イタリアの豊かな歴史、文化、そして自然の美しさを象徴しており、国内外から多くの観光客を惹きつけている。イタリア政府および地方自治体は、これらの貴重な遺産の保護と保存に努めるとともに、持続可能な観光との両立を図っている。

13.11. 祝祭日と民俗

イタリアの主要な国民の祝日には、宗教的祝祭、国家的記念日、そして地域的な祭りがある。国の祝祭日(Festa nazionaleイタリア語)であるフェスタ・デッラ・レプッブリカ(共和国記念日)は6月2日に祝われ、主な祝賀行事はローマで行われる。これは1946年のイタリア共和国誕生を記念するものである。

聖ルチアの日(12月13日)は、一部のイタリア地域の子どもたちの間で人気があり、彼女はサンタクロースと同様の役割を果たす。公現祭(エピファニア)は、民俗の人物ベファーナ(ほうきに乗った老婆で、1月5日の夜に良い子には贈り物を、悪い子には炭や灰の袋をもたらす)と関連付けられている。聖母の被昇天は8月15日の「フェラゴスト」と一致し、夏の休暇期間である。イタリアの国の守護聖人の祝日(聖フランチェスコと聖カタリナ)は10月4日である。各都市や町も、地元の守護聖人の祭りの日に祝日を祝う。ローマの natale di Romaは、歴史的には「ディエス・ロマーナ」として知られ、ローマ建国に関連する祭りで、4月21日に祝われる。

祭りや祝祭には、シエーナのパリオ(競馬)、聖週間の儀式、アレッツォのサラセン人の馬上槍試合、そして「カルチョ・ストーリコ・フィオレンティノ」などがある。2013年、ユネスコは無形文化遺産に、パルミのヴァリア・ディ・パルミ、ヴィテルボのマッキナ・ディ・サンタ・ローザ、サッサリの「ファラッダ・ディ・リ・カンダレリ」などのイタリアの祭りや「パソ」(山車)を含めた。その他の祭りには、ヴェネツィア、ヴィアレッジョ、サトリアーノ・ディ・ルカーニア、マモイアーダ、イヴレーアのカーニバルなどがある。金獅子賞を授与し、1932年から開催されているヴェネツィア国際映画祭は、世界で最も古い映画祭であり、カンヌ、ベルリンと並ぶヨーロッパの「ビッグ3」映画祭の一つである。

13.12. スポーツ

最も人気のあるスポーツはサッカーである。イタリアの代表チームは最も成功したチームの一つであり、FIFAワールドカップで4回(1934年、1938年、1982年、2006年)、UEFA欧州選手権で2回(1968年、2020年)優勝している。イタリアのクラブはヨーロッパの主要なトロフィーを48個獲得しており、スペインに次いでヨーロッパで2番目に成功した国となっている。イタリアのトップリーグはセリエAであり、世界中の何百万人ものファンにフォローされている。

その他の人気のあるチームスポーツには、バスケットボール、バレーボール、ラグビーがある。イタリアの男女バレーボール代表チームは、しばしば世界のトップチームとして取り上げられる。男子チームは世界選手権で3連覇(1990年、1994年、1998年)を達成した。男子バスケットボールチームの最高成績は、1983年と1999年のユーロバスケットでの金メダル、そして2004年オリンピックでの銀メダルである。レガ・バスケット・セリエAはヨーロッパで最も競争力のあるリーグの一つである。ラグビーユニオンイタリア代表はシックス・ネイションズ・チャンピオンシップおよびラグビーワールドカップに出場している。

個人競技では、自転車競技が人気である。イタリア人はUCIロード世界選手権で、ベルギーを除いてどの国よりも多く優勝している。ジロ・デ・イタリアは毎年5月に開催される自転車レースであり、3つのグランツールの一つである。アルペンスキーは広範なスポーツであり、国は人気のスキーリゾートである。イタリアのスキーヤーは冬季オリンピックやアルペンスキーワールドカップで良い成績を収めている。テニスも多くの支持者を集めており、国内で4番目に多く行われているスポーツである。1930年に設立されたローマ・マスターズは、最も権威のあるテニストーナメントの一つである。イタリアの選手は1976年にデビスカップで、2006年、2009年、2010年、2013年にフェドカップで優勝した。

モータースポーツも人気がある。イタリアはMotoGP世界選手権で圧倒的に多くの優勝を誇る。イタリアのスクーデリア・フェラーリは、グランプリレースで最も古くから存続しているチームであり、1948年から参戦し、232回の優勝を誇るF1史上最も成功したチームである。フォーミュラ1のイタリアグランプリは1921年から開催されており、1980年を除いて常にモンツァ国立サーキットで開催されてきた。モータースポーツで成功を収めている他のイタリアの自動車メーカーには、アルファロメオ、ランチア、マセラティ、フィアットがある。

イタリアはオリンピックで成功を収めており、第1回オリンピックから参加し、48回中47回の大会に出場している(1904年は不参加)。イタリア人は夏季オリンピックで618個、冬季オリンピックで141個のメダルを獲得し、金メダルは259個で、総メダル数では6番目に成功した国である。イタリアは冬季オリンピックを1956年と2006年に開催し、2026年にも開催予定である。また、夏季オリンピックは1960年に開催した。

14. 著名な出身者

イタリアは、その長い歴史の中で、文化、科学、芸術、スポーツなど、多岐にわたる分野で世界的に大きな影響を与えた数多くの著名な人物を輩出してきた。彼らの業績は、イタリア国内にとどまらず、人類全体の発展に貢献してきたと言える。

ルネサンス期には、レオナルド・ダ・ヴィンチ(画家、発明家、科学者)、ミケランジェロ・ブオナローティ(彫刻家、画家、建築家)、ラファエロ・サンティ(画家、建築家)といった万能の天才たちが現れ、芸術の新たな境地を切り開いた。文学では、ダンテ・アリギエーリが『神曲』でイタリア語文学の礎を築き、フランチェスコ・ペトラルカやジョヴァンニ・ボッカッチョも後世に大きな影響を与えた。

科学分野では、地動説を擁護したガリレオ・ガリレイ、電池を発明したアレッサンドロ・ボルタ、無線通信の父グリエルモ・マルコーニ、原子核物理学の巨匠エンリコ・フェルミなどが、科学史にその名を刻んでいる。

音楽の分野では、オペラの巨匠ジュゼッペ・ヴェルディやジャコモ・プッチーニ、ヴァイオリニストであり作曲家のニコロ・パガニーニ、そして20世紀を代表するテノール歌手ルチアーノ・パヴァロッティなどが世界的に有名である。

映画界では、フェデリコ・フェリーニ、ルキノ・ヴィスコンティ、ロベルト・ロッセリーニといった監督たちがネオレアリズモなどの新しい映画運動を牽引し、ソフィア・ローレンやマルチェロ・マストロヤンニといった俳優たちが国際的なスターとなった。

探検家としては、アメリカ大陸に到達したクリストファー・コロンブスや、東方への旅路を記したマルコ・ポーロなどが挙げられる。政治思想の分野では、『君主論』を著したニッコロ・マキャヴェッリが大きな影響力を持った。

これらの人物は、イタリアが生み出した数多くの偉大な才能のほんの一例に過ぎない。彼らの業績は、今日においても世界中の人々にインスピレーションを与え続けている。