1. 初期生い立ちと背景

モーリス・ウィルクスの幼少期は、家族の背景と初期の教育、特にアマチュア無線への興味が彼の後のキャリアに影響を与えた。

1.1. 出生と家族

ウィルクスはイングランドのウスターシャー州ダドリーで、エレン(ヘレン)・マローン(1885年-1968年)とヴィンセント・ジョセフ・ウィルクス(1887年-1971年)の一人息子として生まれた。父ヴィンセント・ジョセフ・ウィルクスはダドリー伯爵の地所で会計係を務めていた。彼はウェスト・ミッドランズのスタウアブリッジで育った。

1.2. 幼少期と教育

ウィルクスはキング・エドワード6世カレッジ・スタウアブリッジで教育を受けた。学生時代には、化学の教師を通じてアマチュア無線に触れ、初期の興味を育んだ。この経験が、後の電子技術への関心の基礎となった。

2. 学業と軍務経験

ウィルクスはケンブリッジ大学で高度な学術研究に励み、その後第二次世界大戦中には軍務に就き、実用的な技術開発に貢献した。

2.1. ケンブリッジ大学時代

ウィルクスは1931年から1934年までケンブリッジ大学セント・ジョンズ・カレッジで数学トライポスを学んだ。1936年には、電離層における超長波の電波伝播に関する研究で物理学の博士号を取得した。その後、ケンブリッジ大学の助教に任命され、これが後のケンブリッジ大学コンピュータ研究所設立に関わるきっかけとなった。

2.2. 第二次世界大戦中の従軍

第二次世界大戦中、ウィルクスは軍務に召集され、テレコミュニケーションズ・リサーチ・エスタブリッシュメント(Telecommunications Research EstablishmentTRE英語)でレーダー開発やオペレーションズ・リサーチに従事した。この軍務経験は、彼に実用的な問題解決へのアプローチを養わせた。

3. ケンブリッジ大学でのキャリア

ウィルクスはケンブリッジ大学で重要な役職に就き、コンピューティング研究の環境を構築し、その実用化に尽力した。

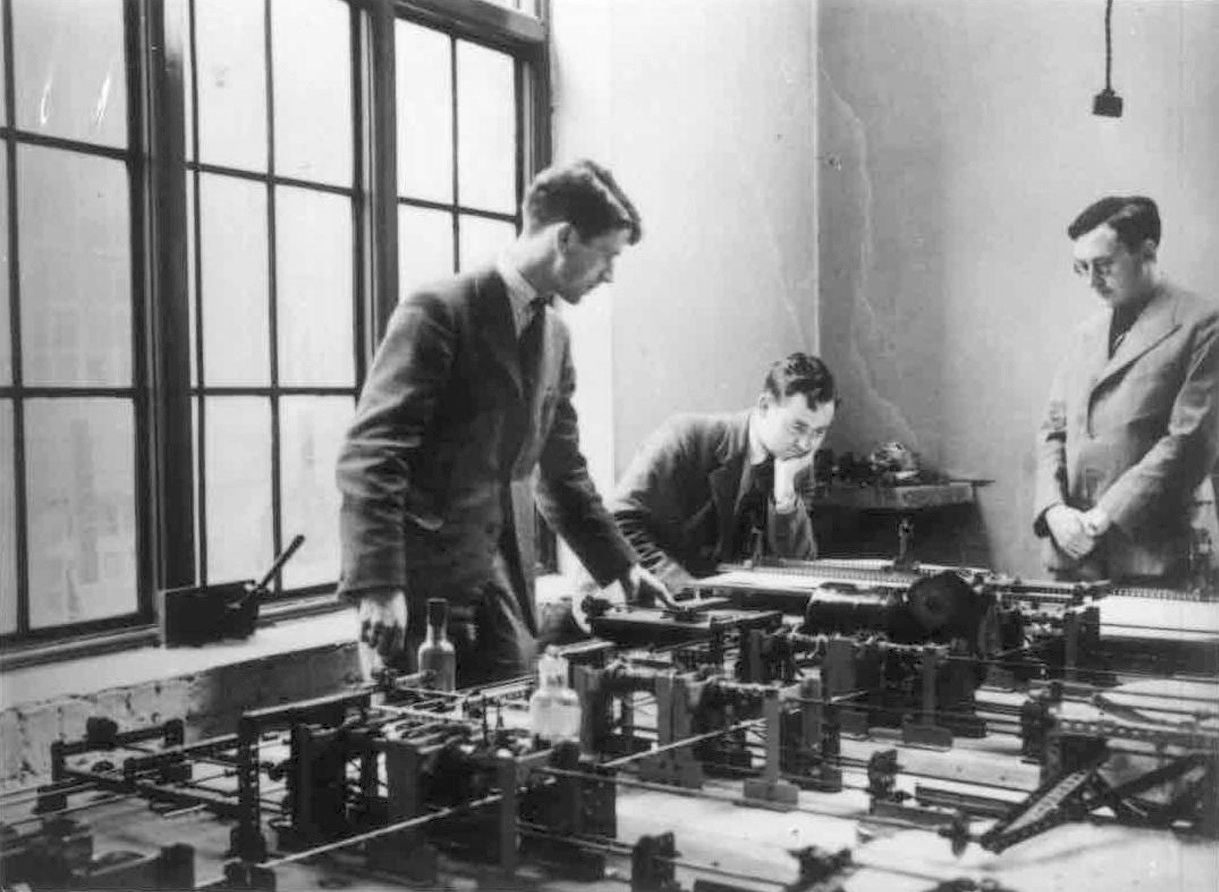

3.1. 数学研究所所長として

1945年、ウィルクスはケンブリッジ大学数学研究所(後にケンブリッジ大学コンピュータ研究所として知られる)の2代目所長に任命された。ケンブリッジ研究所には当初から微分解析機を含む様々な計算機器が導入されていた。

3.2. 実用コンピューティングへの注力

ENIACの後継機としてジョン・プレスパー・エッカートとジョン・モークリーが開発中だったEDVACに関するジョン・フォン・ノイマンの草稿を、レズリー・コムリーから借りて徹夜で読み込んだ。当時コピー機がなかったため、彼はその草稿をすぐに返却しなければならなかった。ウィルクスは、その文書が将来の計算機の論理設計を記述していると即座に理解し、そのような機械の設計と構築に関わりたいと決意した。

1946年8月、ウィルクスは船でアメリカ合衆国へ渡り、ムーアスクール・レクチャーに参加したが、様々な旅の遅延のため、最終の2週間しか受講できなかった。この帰りの5日間の航海中に、彼は後のEDSACとなる機械の論理構造を詳細にスケッチした。彼は、より高性能なコンピュータを発明するよりも、大学がすぐに利用できる実用的な機械を構築することを使命と捉え、各部分の構築には実績のある方法のみを用いるという徹底的に実用主義的なアプローチを採用した。

4. コンピューティング分野における主要な貢献

ウィルクスは、コンピュータの設計、プログラミング、ネットワーク技術において、数々の革新的な概念と技術を導入し、現代のコンピューティングの基礎を築いた。

4.1. EDSACの設計と構築

ケンブリッジに戻ると、研究所が独自の資金を持っていたため、彼はすぐに小型の実用的な機械であるEDSAC(Electronic Delay Storage Automatic Calculator英語、「電子遅延記憶自動計算機」)の開発に着手できた。その結果、EDSACは1949年5月に稼働を開始し、はるかに大規模で複雑なEDVACよりも1年以上早く、世界で2番目に実用的なプログラム内蔵方式コンピュータとなった。

EDSACは主記憶に水銀遅延線を使用しており、これは論理的にはシフトレジスタであるため、演算器などが直列方式であるなど、速度を最優先しない設計上の選択から真空管の本数が少ない。しかし、機能的には小規模というわけではない。1950年には、デビッド・ホイーラーと共に、ロナルド・フィッシャーの論文における対立遺伝子の頻度に関する微分方程式をEDSACを用いて解いた。これは、生物学の分野の問題にコンピュータが初めて使用された事例である。

4.2. マイクロプログラミングの概念

1951年、ウィルクスはマイクロプログラミングの概念を開発した。これは、コンピュータのCPUが、高速なROMに格納された小型で高度に特殊化されたコンピュータプログラムによって制御できるという認識から生まれた。この概念はCPU開発を大幅に簡素化し、その後のコンピュータ設計に大きな影響を与えた。マイクロプログラミングは1951年にマンチェスター大学のコンピュータ会議で初めて発表され、1955年にIEEE Spectrum誌でさらに詳細に発表された。

4.3. EDSAC 2 および Titan コンピュータ

マイクロプログラミングの概念は、EDSAC 2で初めて実装された。EDSAC 2では、設計を簡素化するために複数の同一の「ビットスライス」も採用されており、プロセッサの各ビットは交換可能で置換可能な真空管アセンブリで構成されていた。当時としては非常に先進的な技術であった。

彼の研究所の次のコンピュータは、フェランティ社との共同事業として1963年に開発が始まったTitanである。Titanは、イギリスで初めてタイムシェアリングシステムをサポートしたコンピュータであり、CTSSに触発されて開発された。これにより、ケンブリッジ大学内でのコンピューティング資源へのアクセスが大幅に拡大され、機械CADのためのタイムシェアリング式グラフィックスシステムも含まれた。

Titanのオペレーティングシステムの特筆すべき設計上の特徴は、従来のユーザーの身元だけでなく、プログラムの身元に基づいてアクセスを制御する機能を提供したことである。また、後にUNIXで採用されたパスワード暗号化システムも導入された。そのプログラミングシステムには、初期のバージョン管理システムも搭載されていた。

4.4. プログラミング概念とネットワーク技術

ウィルクスは、シンボリックラベル、マクロ、サブルーチンライブラリといった概念の考案者としても知られている。これらは、プログラミングをはるかに容易にし、後の高級言語への道を開いた基本的な発展であった。

その後、ウィルクスは初期のタイムシェアリングシステム(現在ではマルチユーザーオペレーティングシステムと呼ばれる)や分散コンピューティングについても研究開発を行った。1960年代の終わりごろには、権限ベースの情報処理にも興味を持ち、研究所ではユニークなコンピュータであるCambridge CAPを構築した。

1974年、ウィルクスはリング型ネットワークトポロジーを使用してネットワーク上の時間を割り当てるスイスのデータネットワーク(Hasler AG製)に出会った。彼の研究所は当初、周辺機器を共有するためにプロトタイプを使用したが、最終的には商業パートナーシップが形成され、同様の技術がイギリスで広く利用可能になった(ケンブリッジ・リング)。

5. 受賞歴と栄誉

ウィルクスは、その卓越した業績に対して数多くの賞、栄誉、学会でのリーダーシップの役割を授与された。

5.1. 主要な受賞歴

ウィルクスは2000年のニューイヤーオナーズリストでナイト・バチェラーに叙された。1967年にはチューリング賞を受賞した。その受賞理由は「ウィルクス教授は、プログラム内蔵方式の最初のコンピュータであるEDSACの構築者および設計者として最もよく知られている。1949年に構築されたEDSACは水銀遅延線メモリを使用した。彼はまた、デビッド・ホイーラーとスタンリー・ギルと共に1951年に出版された『Preparation of Programs for Electronic Digital Computers英語』の著者としても知られており、この中でプログラムライブラリが実質的に導入された」というものであった。

1968年には、工学とソフトウェアの両面におけるコンピュータ分野での多くの独創的な業績、および専門家団体の活動とコンピュータ専門家間の国際協力への貢献が評価され、IEEEのハリー・H・グード記念賞を受賞した。1981年には英国電気学会(Institution of Electrical EngineersIEE英語)からファラデー・メダルを授与された。毎年、若手コンピュータ科学者またはエンジニアによるコンピュータアーキテクチャへの優れた貢献に対して授与されるモーリス・ウィルクス賞は、彼にちなんで名付けられている。

その他の主要な受賞歴には、1988年のC&C賞、1992年の京都賞先端技術部門、1997年のマウントバッテン・メダルがある。2001年には、初期の機械設計、マイクロプログラミング、ケンブリッジ・リング・ネットワークを含むコンピュータ技術への貢献が評価され、コンピュータ歴史博物館のフェローに選出された。

5.2. 学会活動とリーダーシップ

ウィルクスは英国コンピュータ学会(British Computer SocietyBCS英語)の創設メンバーであり、その初代会長(1957年-1960年)を務めた。彼は王立協会フェロー(1956年)、王立工学アカデミーのフェロー、英国コンピュータ学会の特別フェロー、Association for Computing Machinery(ACM)のフェロー(1994年)など、数々の名誉ある称号を保持した。また、ニューカッスル大学(1972年)、バース大学(1987年)、ケンブリッジ大学(1993年)から名誉科学博士号を授与された。

6. 私生活

ウィルクスは1947年に古典学者であるニーナ・ツイマンと結婚した。彼女は2008年に亡くなり、ウィルクスは2010年に死去した。彼には一人の息子と二人の娘がいた。

7. 回顧録と考察

ウィルクスは自身の回顧録の中で、プログラムのデバッグ、つまりプログラム内のエラーを見つける作業に多くの時間を費やすことになるという、初期の認識について振り返っている。

彼はこう記している。

一九四九年の六月までに、人々は正しくプログラムを動かすことが一時考えられたほど容易なものではないということに気付き始めた。この衝撃が初めて私自身に襲ってきたときのことを良く覚えている。EDSACは建物の最上階にあり、テープに穴を開けエディットする装置は一階下の微分解析機が設置されている部屋の回廊にあった。私は自分の初めての本格的なプログラムを動かそうとしていた。(略)。EDSACの部屋とパンチ装置の間を往復する旅の中の一つで、「階段の曲がり角で立ち止まった」ような気持が一度に襲った。私の残りの人生の良い部分が、自分のプログラムのエラーを探すのに費やされてしまうことを感じた。チューリングも会議では、「大規模ルーチンの検証」について話していたので、このことに気が付いていたのだろう。

これは、後世の無数のプログラマがデバッグという作業に対して感じたであろう、時にスリリングでありながらも、基本的には新しい何かを創造する作業ではなく、非常にうんざりさせられる作業であるという感覚を、世界で最も初期に感じたことの記録である。

8. 遺産と影響力

モーリス・ウィルクスの技術的および学術的業績は、現代のコンピュータアーキテクチャ、オペレーティングシステム、プログラミング言語の進化に計り知れない影響を与えた。彼のEDSACの開発は、プログラム内蔵方式コンピュータの実現可能性を示し、その後のコンピュータ設計の基礎を築いた。マイクロプログラミングの概念は、複雑なCPUの設計を簡素化し、高性能プロセッサの開発を加速させた。また、タイムシェアリングシステムやネットワーク技術への貢献は、コンピューティング資源へのアクセスを民主化し、今日の分散コンピューティングやインターネットの基盤を形成した。彼の著作や教育活動も、次世代のコンピュータ科学者やエンジニアに多大な影響を与え、コンピューティング社会全体の発展に貢献した。

9. 主要著作

ウィルクスが執筆した主要な書籍と論文は以下の通りである。

- 『Oscillations of the Earth's Atmosphere英語』(1949年)、ケンブリッジ大学出版局

- 『Preparation of Programs for an Electronic Digital Computer英語』(1951年)、デビッド・ホイーラー、スタンリー・ギルと共著、アディソン・ウェスリー・プレス

- 『Automatic Digital Computers英語』(1956年)、メシュエン・パブリッシング

- 『A Short Introduction to Numerical Analysis英語』(1966年)、ケンブリッジ大学出版局

- 『Time-sharing Computer Systems英語』(1968年)、マクドナルド

- 『The Cambridge CAP Computer and its Operating System英語』(1979年)、ロジャー・ニーダムと共著、エルゼビア

- 『Memoirs of a Computer Pioneer英語』(1985年)、MITプレス(邦訳: 『ウィルクス自伝 --コンピュータのパイオニアの回想』丸善、1992年、ISBN 4-621-03743-9)

- 『Computing Perspectives英語』(1995年)、モーガン・カウフマン・パブリッシャーズ