1. 生涯

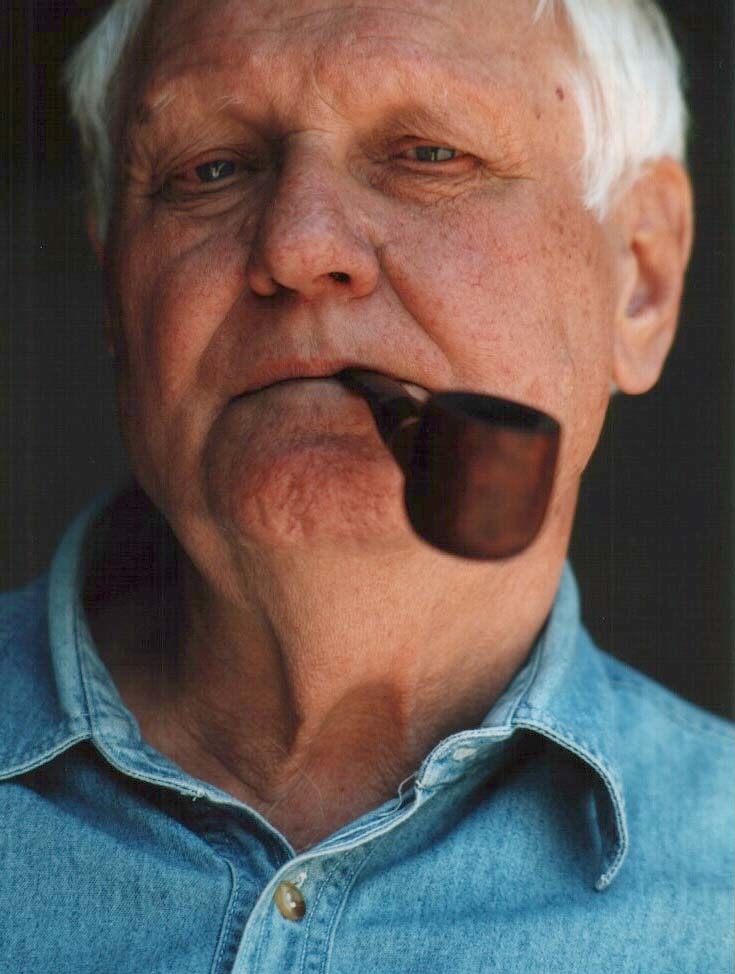

ミクロス・ヤンチョー監督の生涯は、ハンガリーの激動の歴史と深く結びついており、彼の作品にもその影響が色濃く反映されている。

1.1. 幼少期と教育

ヤンチョー・ミクローシュは1921年9月27日にハンガリーのペシュト県ヴァーツ市で生まれた。父はハンガリー人のシャンドル・ヤンチョー、母はルーマニア人のアンジェラ・ポパラダである。高校卒業後、1367年創立のハンガリー最古の大学であるペーチ大学法学部に入学し、1944年にトランシルヴァニアのクルージュ=ナポカにあるフェレンツ・ヨージェフ大学を卒業した。彼は法学の他に美術史や民族誌学も学び、トランシルヴァニアで研究を続けた。

1.2. 初期活動

大学卒業後、ヤンチョーは第二次世界大戦に従軍し、短期間捕虜となった。彼は弁護士会に登録したが、弁護士としてのキャリアを歩むことはなかった。戦後、彼はブダペストの国立演劇映画芸術大学に入学し、1950年に映画監督の学位を取得した。この頃から、彼はメーデーの祝賀会、農業収穫、ソビエト高官の国賓訪問といったテーマのニュース映画の制作に携わるようになった。

2. キャリア

ミクロス・ヤンチョー監督のキャリアは、1950年代のドキュメンタリーや初期長編映画から始まり、1960年代には国際的な名声を得て、1970年代には象徴主義と実験的スタイルを追求し、1980年代には晩期作品の再評価、そして1990年代以降には芸術的復活を遂げた。

2.1. 映画製作

ヤンチョーは1954年にドキュメンタリーニュース映画の監督としてキャリアをスタートさせた。1954年から1958年にかけて、彼はハンガリーの作家ジグモンド・モーリッツの肖像を描いた1955年の作品から、1957年の中国の公式訪問まで、様々なテーマのニュース映画短編を制作した。これらの初期作品は彼の後の美学的発展を直接反映するものではないが、彼に映画製作の技術的側面を習得する機会を与え、またハンガリー各地を旅してその現状を直接目にする機会を提供した。

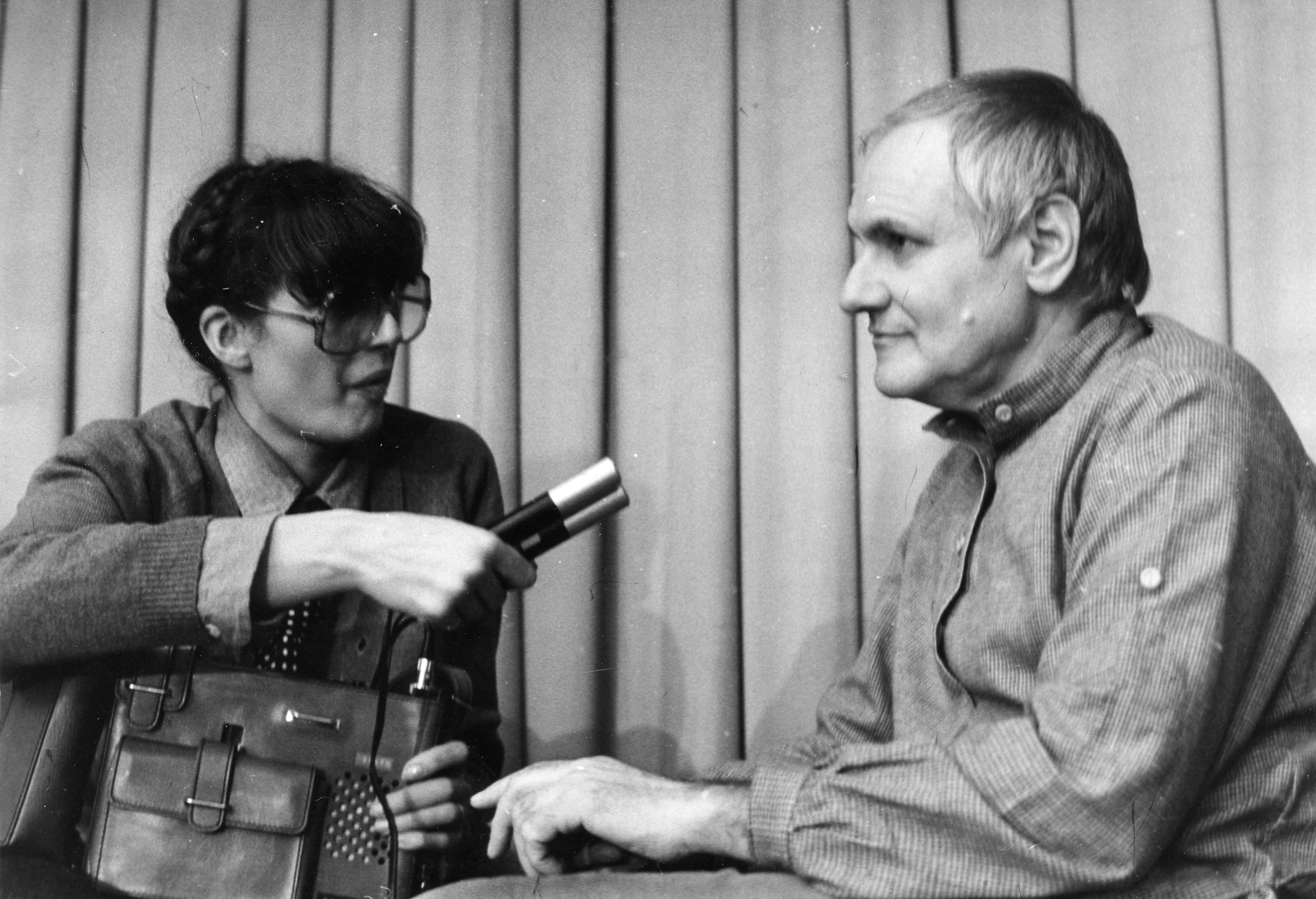

1958年、彼は初の長編映画『ローマの鐘は鳴り終わった』(The Bells Have Gone to Romeザ・ベルズ・ハヴ・ゴーン・トゥ・ローマ英語)を完成させた。この映画は、ナチス・ドイツによって東部戦線でソ連軍と戦うために徴兵されたハンガリーの男子学生たちが、ナチス体制を理解し、その申し出を拒否するという物語である。ヤンチョー自身は後にこの初期作品を軽視している。その後、彼はドキュメンタリー映画製作に戻り、当時の妻であったメーサーロシュ・マールタとの共同作業も行った。1959年にはハンガリーの作家ジュラ・ヘルナーディと出会い、ヘルナーディが2005年に亡くなるまで、ヤンチョーの映画の多くで脚本を担当した。

1960年の映画『Három csillagハンガリー語』に貢献した後、ヤンチョーの次の長編映画は1962年の『カンタータ』(Oldás és kötésハンガリー語)だった。この映画はゾルターン・ラティノヴィッツとアンドル・アジュタイが主演し、ヤンチョーがヨージェフ・レンジェルの短編小説を基に脚本を書いた。映画では、ラティノヴィッツが演じる質素な出自の若い医師が、ブダペストでの知的な生活と外科医としてのキャリアに飽き飽きし、故郷であるハンガリー平原の父親の農場を再訪する。そこで彼は、都会で忘れていた自然との繋がりを感じ、かつての教師と出会い、忘れかけていた幼少期の記憶を呼び覚ます。最終的にラティノヴィッツは、都会での安楽な生活と、それを可能にした若き日の田舎での生活の両方を評価するようになる。この映画はハンガリーの映画批評家から賛否両論の評価を受けたが、ハンガリー批評家協会から賞を受賞した。

ヤンチョーの次の映画は1964年に公開された『わが道を行く』(Így jöttemハンガリー語)だった。これはジュラ・ヘルナーディとの初の共同脚本作品であり、アンドラーシュ・コザークとセルゲイ・ニコネンコが主演した。映画では、第二次世界大戦末期、ハンガリーのナチス支配下の軍隊から脱走した10代の少年ヨザック(コザーク)が、赤軍に二度捕らえられ、羊の群れの番を任される。そこで彼は、胃の傷で死にかけている若いロシア兵(ニコネンコ)と友情を育む。言葉で通じ合えない二人は、捕獲者と捕虜という役割を忘れ、無邪気に少年のような遊びを始める。ロシア兵はついに傷で亡くなり、ヨザックは死んだ友人のソ連軍の制服を着て、暖を取りながら再び故郷への旅を続ける。

『わが道を行く』は国際的にささやかな注目を集めたが、1965年の次の長編映画『密告の砦』(Szegénylegényekハンガリー語)は、国内的にも国際的にも大ヒットし、しばしば世界映画の重要な作品と見なされている。この映画もヘルナーディが脚本を書き、ヤーノシュ・ゲルベ、ゾルターン・ラティノヴィッツ、ティボル・モルナール、ガーボル・アガールディ、アンドラーシュ・コザークが出演した。『密告の砦』は、1848年のハンガリー革命がオーストリア支配に対して失敗した後、当局が反乱参加者を排除しようとする試みを描いている。この映画は、ヤンチョーの長年の協力者であるタマーシュ・ショムローによって、ワイドスクリーンで白黒で撮影された。ヤンチョーの最も有名な映画ではあるが、『密告の砦』は彼の後の作品で顕著になる多くの特徴的な要素をまだ完全に示していない。例えば、ショットは比較的短く、カメラの動きは注意深く振り付けられているものの、後の映画で特徴的となる精巧で流れるようなスタイルはまだ見られない。しかし、この映画はヤンチョーのお気に入りの舞台であるハンガリーのプスタ(平原)を、特徴的な抑圧的な日差しの中で撮影している。

『密告の砦』は1966年のカンヌ国際映画祭でプレミア上映され、国際的に大成功を収めた。ハンガリーの映画批評家ゾルターン・ファーブリはこれを「おそらくこれまで作られた中で最高のハンガリー映画」と評した。映画批評家デレク・マルコムは、『密告の砦』を「史上最高の映画100選」に含めた。ハンガリーでは、この映画は1000万人の人口の国で100万人以上の人々に見られた。

ヤンチョーの次の作品は、ロシアの十月革命50周年とそれに続く1919年のハンガリー革命を祝うハンガリーとソ連の共同制作映画『赤と白』(Csillagosok, katonákハンガリー語、1967年)だった。ヤンチョーは舞台を2年後のロシア内戦に設定し、無意味で残忍な武装戦闘を描いた反英雄的な映画を制作した。この映画はヨージェフ・マダラシュ、ティボル・モルナール、アンドラーシュ・コザークが主演し、ヤンチョーが脚本を書いた。

『対決』とともに、『赤と白』は1968年のカンヌ国際映画祭でプレミア上映される予定だったが、1968年5月のフランスでの出来事により映画祭は中止された。国際的にはこの映画がヤンチョー最大の成功作となり、西ヨーロッパとアメリカで批評家から高い評価を受けた。フランス映画批評家協会から最優秀外国映画賞を受賞した。『赤い詩篇』(1971年)とともに、「死ぬまでに観るべき1001本の映画」という本に掲載されている。

ヤンチョーはその後、1968年に『沈黙と叫び』(Csend és kiáltásハンガリー語)を制作した。この映画は、失敗に終わった1919年のハンガリー革命の後、田舎に隠れる若い革命家をアンドラーシュ・コザークが演じている。コザークは同情的な農民に匿われるが、農民は白軍に疑われ、絶えず屈辱を与えられる。農民の妻はコザークに惹かれ、夫を毒殺し始める。コザークの道徳観は、農民の妻を白軍に引き渡すことを彼に強いる。これはヤンチョーがヤーノシュ・ケンデを撮影監督として起用した初の映画であり、ジュラ・ヘルナーディとヤンチョーの共同脚本である。

同じく1968年、ヤンチョーは初のカラー作品である『対決』(Fényes szelekハンガリー語、1969年)を撮影した。また、この映画は歌とダンスを映画の不可欠な要素として導入した初の作品であり、これらの要素は1970年代の彼の作品や近年のペペとカパの映画でますます重要になる。この映画にはアンドレア・ドラホタ、カティ・コヴァーチ、ラヨシュ・バラージョヴィッツが出演している。

この映画は、共産主義が政権を握った1947年以降、ハンガリーが教育制度を刷新しようとした際に起こった実際の出来事を巡っている。映画では、共産主義人民大学の革命的な学生たちが、古いカトリック大学の学生たちを味方につけるキャンペーンを開始する。キャンペーンは歌とスローガンから始まるが、最終的には暴力と本の焼却へとエスカレートする。

ヤンチョーは1969年の『Sirokkóハンガリー語』(Winter Windウィンター・ウィンド英語)でこの10年を締めくくった。この映画にはジャック・シャリエ、マリーナ・ヴラディ、エヴァ・スワン、ヨージェフ・マダラシュ、イシュトヴァーン・ブイトル、ジェルジ・バーンフィ、フィリップ・マルシュが出演した。ヤンチョーとヘルナーディはフランシス・ジロとジャック・ルフィオと共同で脚本を書いた。この映画は1930年代にユーゴスラビアのアレクサンダル1世国王を暗殺しようと企むクロアチアのアナキスト集団を描いている。

1960年代後半、ヤンチョーの映画はより象徴主義へと傾倒し、ショットは長くなり、視覚的な振り付けはより精巧になった。これは1970年代に完全に開花し、彼はこれらの要素を極限まで追求した。例えば、ショットの長さに関して言えば、『エレクトラ、わが愛』(Szerelmem, Elektraハンガリー語、1974年)は70分の映画でわずか12のショットで構成されている。この高度に様式化されたアプローチ(1960年代のよりリアリズム的なアプローチとは対照的)は、『赤い詩篇』(Még kér a népハンガリー語、1971年)で最も広く称賛され、ヤンチョーは1972年にカンヌ国際映画祭で監督賞を受賞した。『密告の砦』と同様に、『赤い詩篇』も破滅的な蜂起に焦点を当てている。

1970年代後半、ヤンチョーは野心的な『Vitam et sanguinemヴィタム・エト・サングイネム英語』三部作の制作を開始したが、批評家からの反応が鈍かったため、最初の2作である『ハンガリアン狂詩曲』(Magyar rapszódiaハンガリー語、1978年)と『アレグロ・バルバロ』(Allegro Barbaroアレグロ・バルバロ英語、1978年)しか制作されなかった。当時、これらの映画はハンガリーで制作された中で最も高価な作品だった。1970年代、ヤンチョーはイタリアとハンガリーを行き来し、イタリアで数多くの映画を制作した。その中で最もよく知られているのは、『私的な悪徳、公的な美徳』(Private Vices, Public Virtuesプライベート・ヴァイシズ・パブリック・ヴァーチュース英語、1975年)で、これはマイヤーリング事件の解釈である。しかし、彼のイタリア映画は批評家から酷評された。ヤンチョーの1980年代の映画とは異なり、彼のイタリア作品には一般的な批評的再評価がなされておらず、彼のフィルモグラフィーの中で最も不明瞭な部分として残っている。

ヤンチョーの1980年代の映画は成功せず、当時一部の批評家はヤンチョーが単に以前の映画の視覚的およびテーマ的要素を再利用していると非難した。しかし、最近ではこれらの作品が再評価され、一部の批評家はこの時期にヤンチョーの最も重要な作品が含まれていると考えている。

『暴君の心臓』(A zsarnok szíve, avagy Boccaccio Magyarországonハンガリー語、1981年)は、1960年代から70年代の有名な歴史的作品と、ヤンチョーの後期のより皮肉で自己言及的な映画との間の過渡期の作品と見なすことができる。この映画は依然として歴史的設定(ハンガリーの15世紀の宮殿)を持つが、その存在論的探求は、監督の後期の作品群により容易に分類される。この映画は、観客がプロットにおける現実の概念を意図的に阻害し、自己矛盾をはらみ、その操作的な性質について疑問を投げかける多くのポストモダン的介入を含んでいる。

彼の1985年の映画『夜明け』(A hajnalハンガリー語)は、第36回ベルリン国際映画祭に出品された。1987年には第15回モスクワ国際映画祭の審査員を務めた。

この10年の後半、ヤンチョーはハンガリーのプスタの歴史的な田園風景を捨て、現代の都市ブダペストへと舞台を移した。こうして『怪物たちの季節』(Szörnyek évadjaハンガリー語、1986年)は、『カンタータ』以来23年ぶりに現代のブダペストのシーンを含むヤンチョー映画となった。この映画は現代を舞台としているが、そのほとんどは都市ではなく、依然として多くがプスタで設定されている。新しい視覚的表現(映画の後のまたは以前のアクションのクリップを表示するテレビ画面への魅了など)が導入された一方で、ろうそくや裸の女性といった他の要素は維持された。この10年の後半の映画では、ヤンチョーは「怪物たちの季節」で開発したシュルレアリスム的でパロディ的なスタイルを使い続けた。これらの映画はついに都市環境を舞台としている。

一部の批評家は肯定的に反応した(例えば、『怪物たちの季節』は「新しい映像言語」を生み出したとしてヴェネツィアで佳作を受賞した)が、これらの映画に対する批評的反応は一般に非常に厳しく、一部の批評家はそれらを自己パロディと評した。最近では、批評家たちはこれらの密度の濃く、しばしば意図的に難解な映画に対してより寛容になり、彼の1980年代の作品を最も説得力のあるものと見なす者もいるが、これらの作品がめったに上映されないという事実が、完全な再評価を妨げている。

彼の1989年の映画『イエス・キリストのホロスコープ』(Jézus Krisztus horoszkópjaハンガリー語)は、第16回モスクワ国際映画祭に出品された。

1990年代初頭、ヤンチョーは1980年代の作品群とテーマ的に関連付けられる2本の映画、『神は後ろ向きに歩く』(Isten hátrafelé megyハンガリー語、1990年)と『青いドナウのワルツ』(Kék Duna keringőハンガリー語、1991年)を制作した。これらの作品は前10年の作品を継続しつつも、ハンガリーの新しいポスト共産主義の現実に反応し、内在する権力闘争を探求している。長編映画制作から長い中断の後、ヤンチョーは『ブダペストの主の灯籠』(Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pestenハンガリー語、1999年)で復帰し、これは監督にとって驚くべきカムバックとなった。この映画は、長回しや振り付けされたカメラの動きを大部分(ただし完全にではない)廃止し、このためにヤンチョーは新しい撮影監督であるフェレンツ・グルンヴァルスキー(彼自身も監督である)と仕事を始めた。緩やかなプロットは、2人の墓掘り人であるペペとカパが、ポスト共産主義のブダペストの移り変わる現実を理解しようとする姿を追う。若いハンガリー人の浅薄さを嘲笑しているにもかかわらず、この映画はハンガリーのトップ音楽グループの出演も手伝って、彼らの間でささやかなヒットとなった。

1990年代後半、ヤンチョーのキャリアは、機知に富み、自己卑下的な一連の即興的な低予算映画で復活した。これらの映画は、アートハウス映画としてはハンガリーの興行収入で比較的良好な成績を収めただけでなく、新しい世代の若い観客にも人気を博した。『ブダペストの主の灯籠』の成功は、ペペとカパの映画シリーズ(これまでに6作、最後の作品は85歳だった2006年)へとつながった。これらの映画はすべて現代に根ざしているが、最近の作品では、ホロコーストや1526年のモハーチの戦いにおけるオスマン帝国に対するハンガリーの壊滅的な敗北など、ヤンチョーが以前から愛していた歴史的テーマに回帰している。これらは通常、ハンガリー人が自国の歴史の意味を理解していないことを批判する文脈で描かれている。これらの映画は、そのポストモダニズム的で現代的な映画製作アプローチ、ブラックで不条理なユーモア、そしていくつかの人気のあるオルタナティブバンドやアンダーグラウンドバンド、人物の登場により、若い映画ファンに非常に人気がある。ヤンチョーはまた、数多くの映画に出演することで自身の名声を確固たるものにした。ペペとカパの映画に本人役で出演しただけでなく、若い新進気鋭のハンガリー人監督の作品にもゲスト出演している。

長編映画に加えて、ヤンチョーはキャリアを通じて数多くの短編映画やドキュメンタリーを制作し、1971年から1980年代にかけては演劇作品の監督も務めた。ミクロス・ヤンチョーは1988年以来、ブダペストの国立演劇映画芸術大学の名誉教授であり、1990年から1992年にはハーバード大学の客員研究員を務めた。

2.2. 政治活動

共産主義時代、ヤンチョーは形式主義者、ナショナリスト、そして一般的に社会主義イデオロギーに反対しているとしてしばしば批判された。1990年代以降、ヤンチョーはハンガリーの自由民主同盟(SZDSZ)を公然と支持することで知られるようになった。彼の主張の多く、例えばハンガリーとその歴史に対する皮肉な否定は、彼をやや物議を醸す人物にした。彼はまた、大麻の合法化を求めるキャンペーンも行った。これらの活動は、彼の作品に見られる権力批判や社会変革への関心と一貫しており、彼のセンター・左派的な視点を明確に示している。

2.3. 映画的スタイルとテーマ

ヤンチョーの映画は、その独特のスタイルと反復されるテーマによって特徴付けられる。彼の作品は、長回し、複雑なカメラの振り付け、そして歴史的な出来事や権力の乱用を寓話的に描くことで知られている。

- 長回しとカメラの振り付け:ヤンチョーの最も顕著なスタイル的特徴は、極端に長いショットと、その中で登場人物やカメラが精巧に動き回る振り付けである。これにより、観客は時間の流れをより強く感じ、登場人物の置かれた状況に没入する。1970年代の作品では、この傾向がさらに顕著になり、『エレクトラ、わが愛』のように70分の映画がわずか12ショットで構成される例も見られる。

- 歴史的背景と寓話:彼の多くの作品は、ハンガリーの歴史的転換期、特に1848年の革命後の弾圧やロシア内戦、共産主義体制下の出来事を舞台としている。これらの歴史的設定は、単なる再現ではなく、権力のメカニズム、抑圧、そして人間の自由への渇望といった普遍的なテーマを寓話的に表現するための手段として用いられる。

- 権力の濫用と暴力:ヤンチョーの映画では、権力を持つ者が弱者を抑圧し、暴力を振るう様が繰り返し描かれる。これは、国家権力、軍事力、あるいはイデオロギー的な支配といった様々な形を取り、その残忍さと無意味さが強調される。

- 田園風景と都市風景:初期の作品では、ハンガリーの広大なプスタ(平原)が主要な舞台となり、その広大さと抑圧的な日差しが、登場人物の孤独や絶望を象徴する。1980年代以降は、ブダペストなどの都市を舞台にした作品も増え、現代社会の複雑さや皮肉が描かれるようになった。

- 音楽とダンス:1968年の『対決』以降、歌やダンスが彼の作品の重要な要素として導入された。これらは、物語の進行を促したり、登場人物の感情を表現したり、あるいは儀式的な意味合いを持ったりする。

- 象徴主義と実験的スタイル:1960年代後半から、彼の作品はますます抽象的で象徴的な表現を多用するようになった。特に1970年代の作品では、リアリズムよりも様式化された表現が重視され、視覚的なメタファーが多用される。

- ポストモダニズムと自己言及:1980年代の作品では、『暴君の心臓』のように、物語の現実性を意図的に揺るがしたり、映画自体の操作的な性質に疑問を投げかけたりするポストモダニズム的な要素が見られる。また、後期の作品では、自己卑下的なユーモアや、映画製作の過程そのものを題材にするなど、自己言及的な傾向も強まる。

- ハンガリー史への批判:晩年の作品では、ホロコーストや1526年のモハーチの戦いといったハンガリー史の悲劇的な出来事を現代的な文脈で描き、ハンガリー人が自国の歴史の意味を理解していないことを批判するテーマが頻繁に登場する。

3. 私生活

ヤンチョー・ミクローシュは1949年にカタリン・ヴォヴェスニと結婚し、二人の子供をもうけた。長男はニイカ(ミクロス・ヤンチョー・ジュニア、1952年生まれ)、長女はバブシュ(カタリン・ヤンチョー、1955年生まれ)である。ヴォヴェスニと離婚後、1958年に映画監督のメーサーロシュ・マールタと再婚した。1968年、ヤンチョーはブダペストでイタリア人ジャーナリストで脚本家のジョヴァンナ・ガリアルドと出会った。彼らはローマに移り住み、ヤンチョーはそこで約10年間、時折ブダペストに短期間滞在しながら映画製作を行った。1980年にガリアルドと別れ、1981年に映画編集者のジュジャ・チャーカーニュと結婚した。彼らには1982年に息子ダーヴィッド・ヤンチョーが生まれた。ダーヴィッドもまた映画編集者として活躍している。

4. 死

ヤンチョー・ミクローシュは2014年1月31日、92歳で肺癌のため死去した。彼の死はハンガリー映画界に大きな喪失感をもたらした。

5. 受賞

ヤンチョー・ミクローシュは、その輝かしいキャリアの中で数々の栄誉ある賞を受賞している。

- カンヌ国際映画祭 監督賞: 1972年、『赤い詩篇』(Még kér a népハンガリー語)

- 彼はカンヌ国際映画祭の監督賞に5回ノミネートされている。

- コシュート賞: 1973年(ハンガリーの最も権威ある国家賞)

- 生涯功労賞:

- 1979年: カンヌ国際映画祭

- 1990年: ヴェネツィア国際映画祭

- インド国際映画祭金孔雀賞: 1977年、『ハンガリアン狂詩曲』

6. 評価と遺産

ミクロス・ヤンチョー監督は、その革新的な映画スタイルと社会政治的なテーマによって、ハンガリー国内外で高く評価されている。彼の作品は、同時代の映画監督や後世の若い観客に大きな影響を与え、その芸術的遺産は現在も批評的な再評価の対象となっている。

6.1. 肯定的評価

ヤンチョーの作品は、その芸術性と社会への洞察力から多くの肯定的な評価を受けている。同胞のハンガリー人監督ベーラ・ターはヤンチョーを「史上最高のハンガリー映画監督」と評した。『密告の砦』は、ハンガリーの映画批評家ゾルターン・ファーブリによって「おそらくこれまで作られた中で最高のハンガリー映画」と称賛され、映画批評家デレク・マルコムは自身の「史上最高の映画100選」にこの作品を含めた。この映画はハンガリー国内で100万人以上の観客を動員し、その文化的影響力の大きさを物語っている。『赤と白』は国際的に彼の最大の成功作となり、西ヨーロッパとアメリカで批評家から高い評価を受け、フランス映画批評家協会から最優秀外国映画賞を受賞した。この作品は『赤い詩篇』とともに「死ぬまでに観るべき1001本の映画」に選ばれている。

1980年代の作品は当初は批判されたものの、後に再評価され、一部の批評家は彼の最も説得力のある作品群と見なしている。『怪物たちの季節』は「新しい映像言語」を創造したとしてヴェネツィアで佳作を受賞した。1990年代後半の『ブダペストの主の灯籠』は、監督にとって驚くべきカムバックとなり、その後の一連の低予算ながら機知に富んだ自己卑下的な映画は、新しい世代の若い観客にも人気を博した。

6.2. 批判と論争

ヤンチョーのキャリアは、常に肯定的な評価ばかりだったわけではない。共産主義時代には、彼の作品が形式主義的、ナショナリスト的、そして社会主義イデオロギーに反すると批判されることがあった。1970年代にイタリアで制作された映画群、例えば『私的な悪徳、公的な美徳』などは、批評家から酷評され、彼のフィルモグラフィーの中で最も不明瞭な部分として残っている。1980年代の作品は、当初、以前の作品の視覚的・テーマ的要素の焼き直しであると非難され、一部の批評家からは自己パロディとまで評された。

また、1990年代以降、ハンガリーの自由民主同盟(SZDSZ)を公然と支持し、ハンガリーとその歴史に対する皮肉な発言をしたことで、彼は物議を醸す人物となった。大麻の合法化を求めるキャンペーンも、彼の政治的姿勢を明確にした。これらの批判や論争は、ヤンチョーが単なる芸術家にとどまらず、社会や政治に対して積極的に発言する知識人であったことを示している。

7. 影響

ヤンチョーの映画的スタイル、特に長回しと複雑なカメラの振り付けは、後続の映画監督たちに大きな影響を与えた。彼の作品に見られる権力批判や歴史的寓話といったテーマ的関心は、多くの映画製作者にインスピレーションを与え、社会政治的な問題を映画で探求する道を切り開いた。

特に1990年代後半以降の彼の作品は、そのポストモダニズム的で現代的な映画製作アプローチ、ブラックで不条理なユーモア、そして当時の人気のあるオルタナティブバンドやアンダーグラウンドバンド、人物の登場により、若い映画ファンに非常に人気を博した。彼はまた、自身が監督するペペとカパの映画シリーズに本人役で出演したり、若い新進気鋭のハンガリー人監督の作品にゲスト出演したりすることで、新しい世代の映画製作者との交流を深め、彼らの作品にも影響を与えた。このことは、ヤンチョーが単なる過去の巨匠にとどまらず、常に現代の文化と対話し、新しい才能を支援する存在であったことを示している。

8. フィルモグラフィー

ミクロス・ヤンチョーは、その長いキャリアの中で数多くの長編映画、ドキュメンタリー、短編映画、ニュース映画を監督した。

8.1. 長編映画

- 『ローマの鐘は鳴り終わった』(The Bells Have Gone to Romeザ・ベルズ・ハヴ・ゴーン・トゥ・ローマ英語、1958年)

- 『カンタータ』(Cantataカンタータ英語、1963年)

- 『わが道を行く』(My Way Homeマイ・ウェイ・ホーム英語、1965年)

- 『密告の砦』(The Round-Upザ・ラウンドアップ英語、1966年)

- 『赤と白』(The Red and the Whiteザ・レッド・アンド・ザ・ホワイト英語、1967年)

- 『沈黙と叫び』(Silence and Cryサイレンス・アンド・クライ英語、1968年)

- 『Decameron '69デカメロン'69英語』(1969年)

- 『対決』(The Confrontationザ・コンフロンテーション英語、1969年)

- 『Winter Windウィンター・ウィンド英語』(1969年)

- 『平和主義者』(The Pacifistザ・パシフィスト英語、1970年)

- 『Agnus deiアニュス・デイ英語』(1971年)

- 『La tecnica e il ritoラ・テクニカ・エ・イル・リト英語』(テレビ映画、1971年)

- 『赤い詩篇』(Red Psalmレッド・パルム英語、1972年)

- 『Roma rivuole Cesareローマ・リヴォーレ・チェーザレ英語』(テレビ映画、1974年)

- 『エレクトラ、わが愛』(Electra, My Loveエレクトラ、マイ・ラブ英語、1974年)

- 『私的な悪徳、公的な美徳』(Private Vices, Public Virtuesプライベート・ヴァイシズ・パブリック・ヴァーチュース英語、1976年)

- 『ハンガリアン狂詩曲』(Hungarian Rhapsodyハンガリアン・ラプソディ英語、1978年)

- 『アレグロ・バルバロ』(Allegro barbaroアレグロ・バルバロ英語、1979年)

- 『暴君の心臓』(The Tyrant's Heartザ・タイランツ・ハート英語、1981年)

- 『Faustus doktor boldogságos pokoljárásaファウストゥス・ドクトル・ボルダクシャーゴシュ・ポコルヤーラーシャ英語』(テレビミニシリーズ、1984年)

- 『Omega, Omega, Omegaオメガ、オメガ、オメガ英語』(テレビ映画、1984年)

- 『夜明け』(Dawnドーン英語、1986年)

- 『怪物たちの季節』(Season of Monstersシーズン・オブ・モンスターズ英語、1987年)

- 『イエス・キリストのホロスコープ』(Jesus Christ's Horoscopeジーザス・クライスツ・ホロスコープ英語、1989年)

- 『神は後ろ向きに歩く』(God Walks Backwardsゴッド・ウォークス・バックワーズ英語、1991年)

- 『青いドナウのワルツ』(Blue Danube Waltzブルー・ダニューブ・ワルツ英語、1992年)

- 『ブダペストの主の灯籠』(The Lord's Lantern in Budapestザ・ローズ・ランタン・イン・ブダペスト英語、1999年)

- 『母よ!蚊よ!』(Mother! The Mosquitoesマザー!ザ・モスキートズ英語、2000年)

- 『Last Supper at the Arabian Gray Horseラスト・サパー・アット・ジ・アラビアン・グレイ・ホース英語』(2001年)

- 『Wake Up, Mate, Don't You Sleepウェイク・アップ、メイト、ドント・ユー・スリープ英語』(2002年)

- 『A mohácsi vészハンガリー語』(2004年)

- 『Ede megevé ebédemハンガリー語』(2006年)

- 『So Much for Justice!ソー・マッチ・フォー・ジャスティス!英語』(2010年)

8.2. ドキュメンタリーおよび短編映画

- 『Three Starsスリー・スターズ英語』(1960年)

- 『Jelenlétハンガリー語』(短編、1965年)

- 『Közelről: a vérハンガリー語』(短編、1966年)

- 『Vörös májusハンガリー語』(1968年)

- 『Füstハンガリー語』(1970年)

- 『Laboratorio teatrale di Luca Ronconiラボラトリオ・テアトラーレ・ディ・ルカ・ロンコーニ英語』(テレビドキュメンタリー、1977年)

- 『Második jelenlétハンガリー語』(ドキュメンタリー短編、1978年)

- 『Muzsikaハンガリー語』(テレビ映画、1984年)

- 『Harmadik jelenlétハンガリー語』(ドキュメンタリー短編、1986年)

- 『Hősök tere - régi búnk és... Iハンガリー語』(短編、1997年)

- 『A kövek üzenete - Budapestハンガリー語』(ドキュメンタリーシリーズ:パート1、1994年)

- 『A kövek üzenete - Máramarosハンガリー語』(ドキュメンタリーシリーズ:パート2、1994年)

- 『A kövek üzenete - Hegyaljaハンガリー語』(ドキュメンタリーシリーズ:パート3、1994年)

- 『Szeressük egymást, gyerekek!ハンガリー語』(セグメント「Anagy agyhalal/The Great Brain Deathアナジ・アジハラル/ザ・グレート・ブレイン・デス英語」、1996年)

- 『Hősök tere - régi búnk és... IIハンガリー語』(短編、1997年)

- 『Játssz, Félix, játssz!ハンガリー語』(ドキュメンタリー、1997年)

- 『Sír a madárハンガリー語』(1998年)

- 『Európából Európábaハンガリー語』(ドキュメンタリー短編)(セグメント3、2004年)

8.3. ニュース映画ドキュメンタリー

- 『Kezünkbe vettük a béke ügyétハンガリー語』(1950年)

- 『A szovjet mezőgazdasági küldöttek tanításaiハンガリー語』(1951年)

- 『A 8. szabad május 1ハンガリー語』(1952年)

- 『Közös utánハンガリー語』(1953年)

- 『Arat az orosházi Dózsaハンガリー語』(1953年)

- 『Ősz Badacsonybanハンガリー語』(1954年)

- 『Galga menténハンガリー語』(1954年)

- 『Emberek! Ne engedjétek!ハンガリー語』(1954年)

- 『Éltető Tisza-vízハンガリー語』(1954年)

- 『Egy kiállítás képeiハンガリー語』(1954年)

- 『Varsói világifjúsági talákozó I-IIIハンガリー語』(1955年)

- 『Emlékezz, ifjúság!ハンガリー語』(1955年)

- 『Egy délután Koppánymonostorbanハンガリー語』(1955年)

- 『Angyalföldi fiatalokハンガリー語』(1955年)

- 『Móricz Zsigmond 1879-1942ハンガリー語』(1956年)

- 『Színfoltok Kínábólハンガリー語』(1957年)

- 『Peking palotáiハンガリー語』(1957年)

- 『Kína vendégei voltunkハンガリー語』(1957年)

- 『Dél-Kína tájainハンガリー語』(1957年)

- 『A város pereménハンガリー語』(1957年)

- 『Derkovits Gyula 1894-1934ハンガリー語』(1958年)

- 『Izotópok a gyógyászatbanハンガリー語』(1959年)

- 『Halhatatlanságハンガリー語』(1959年)

- 『Az eladás művészeteハンガリー語』(1960年)

- 『Indiántörténetハンガリー語』(1961年)

- 『Az idő kerekeハンガリー語』(1961年)

- 『Alkonyok és hajnalokハンガリー語』(1961年)

- 『Hej, te eleven fa...ハンガリー語』(1963年)