1. 概要

ヴァギフ・ムスタファ・ザデ(Vaqif Mustafazadəアゼルバイジャン語、1940年3月16日 - 1979年12月16日)は、ソビエト時代にアゼルバイジャンで活躍したジャズピアニスト、作曲家である。彼は、ジャズとアゼルバイジャン伝統音楽であるムガムを融合させた革新的な「ジャズ・ムガム」スタイルの創始者として国際的に高く評価されており、多くの著名なジャズミュージシャンから「アゼルバイジャンジャズの建築家」と称されている。ソビエト連邦におけるジャズ禁止時代にもかかわらず、彼は密かにジャズの腕を磨き、伝統音楽の要素を取り入れることで、アゼルバイジャン音楽史に多大な貢献を果たした。

2. 生涯

ヴァギフ・ムスタファ・ザデの生涯は、ジャズが禁じられていたソビエト連邦時代に始まり、彼の才能と独創性がアゼルバイジャン音楽界に大きな足跡を残しました。

2.1. 幼少期と教育

ムスタファ・ザデは1940年3月16日、バクーの歴史的な中心地であるオールドシティで生まれた。彼の名前は、地元の音楽学校でピアノ教師をしていた母親の願いにより、著名な詩人サメド・ヴルグンによって名付けられた。「ヴァギフ」という名前はアラビア語で「莫大な知識を有する」という意味を持つ。彼の母親は彼の音楽的成功において計り知れないほど大きな役割を果たした。彼は3歳からピアノを弾き始め、1963年にはアサフ・ザイナリ・バクー国立音楽学校を卒業し、翌年にはアゼルバイジャン国立音楽院に入学した。音楽学校時代からコンサートを開いて名声を得ており、その後も大学やクラブで開催されるパーティーやイベントで演奏し、短期間のうちにアゼルバイジャンで最も影響力のある音楽家の一人となった。

2.2. 初期音楽活動

クラブでの演奏活動では、主にクラシックジャズのほか、ブルースやダンス音楽を演奏していた。1965年には音楽院を退学し、トビリシに移って「Orero」という音楽アンサンブルを率いるようになった。その後、グルジア国立フィルハーモニー管弦楽団で「Qafqaz」(Qafqazアゼルバイジャン語、アゼルバイジャン語でコーカサスの意)ジャズトリオを結成した。さらに、1970年には女性カルテット「Leyli」、1971年にはボーカルと楽器によるアンサンブル「Sevil」を結成し、1977年までこれらのグループを指導した。1977年から1979年に死去するまでの間は、彼自身が結成した「Mugham」インストゥルメンタル・アンサンブルを率いていた。

3. 音楽的発展と影響

ヴァギフ・ムスタファ・ザデの音楽的旅路は、ソビエト連邦におけるジャズ禁止という困難に直面しながらも、ジャズとアゼルバイジャンの伝統音楽であるムガムの融合という革新的なスタイルを生み出し、国際的な名声と評価を獲得しました。

3.1. ソビエト連邦におけるジャズ禁止

1940年代から1950年代のスターリン時代における音楽禁止令は、アゼルバイジャンを含むソビエト連邦全体でジャズの演奏が禁じられることを意味した。この時代、ジャズは「資本主義音楽」と位置づけられ、ドイツでアドルフ・ヒトラーが「黒人の音楽」としてジャズを禁じたのと同様に、サクソフォーンでの演奏までが非合法化されるほど厳しい統制が行われた。ジャズのレコードを入手する機会がほとんどない中で、ムスタファ・ザデは映画で耳にするジャズ音楽やBBCラジオを聴くことでジャズを学び、当時やはり禁止されていたメイハナ(Meyxanaメイハナアゼルバイジャン語、リズムに乗せた詩の朗読で、アゼルバイジャン伝統のヒップホップと形容されることもある)を歌うなどして密かにジャズに触れた。ラジオを聴いた後には、友人であるヴァギフ・サマドグルと共にピアノで聴いた音楽を再現しようと試みていた。

1953年のスターリン死去後、ジャズに対する規制は徐々に緩和されていったものの、完全に解除されたわけではなかった。1957年当時でも、ヴァギフがコンサートで公然とジャズを演奏することは許されず、友人たちの前やクラブで個人的に演奏せざるを得ない状況が続いた。彼はジャズの即興演奏に情熱的に取り組んでいたが、純粋なジャズだけでは何か物足りなさを感じていたという。

3.2. ジャズ・ムガムの創始

ヴァギフ・ムスタファ・ザデは、1960年代後半から1970年代にかけてバクーで誕生したアゼルバイジャン「ジャズ・ムガム」運動の創始者である。彼はムガムというアゼルバイジャンの伝統音楽とジャズを融合させるという画期的なアプローチを考案した。ムガムの旋法音楽を探求することで、自身の即興演奏を構成する新たな方法を見出し、より革新的な手法を取り入れた。このスタイルは、その後のこのジャンルの発展に大きな影響を与え、アゼルバイジャン独自のジャズの確立に貢献した。

3.3. 名声と受賞

1960年代に入ると、ジャズ音楽に対する規制が段階的に緩和され、1960年代後半から1970年代にかけては、バクーが地元に根差したジャズの中心地として栄えるようになった。この頃までにムスタファ・ザデは聴衆にその存在を知らしめ、彼の人気は高まっていった。彼の名は他の著名なジャズミュージシャンたちと共に語られるようになり、故郷アゼルバイジャン国内だけでなく、ソビエト連邦内外で開催される様々なジャズフェスティバルに参加した。

初期の学生時代から強い印象を与えてきた彼の音楽は発展を続け、人気はさらに上昇した。彼は1966年の「Tallinn-66」全ソ連ジャズフェスティバルや「Caz-69」アゼルバイジャンジャズフェスティバルに出演し、功労者として受賞している。また、1977年にドネツクで開催された全ソ連ジャズフェスティバルでも功労者に選出され、「Tbilisi-78」ではベストピアニストに選ばれている。

彼の名声は国際的にも広がり、1966年にはラジオ番組「ジャズ・タイム」の司会者ウィリス・コノヴァーが、「ヴァギフ・ムスタファ・ザデは並々ならぬ腕を持つピアニストだ。彼に匹敵するプレイヤーなんていない。私の知る限りでは最もリリカルなピアニストだ」とまで称賛した。

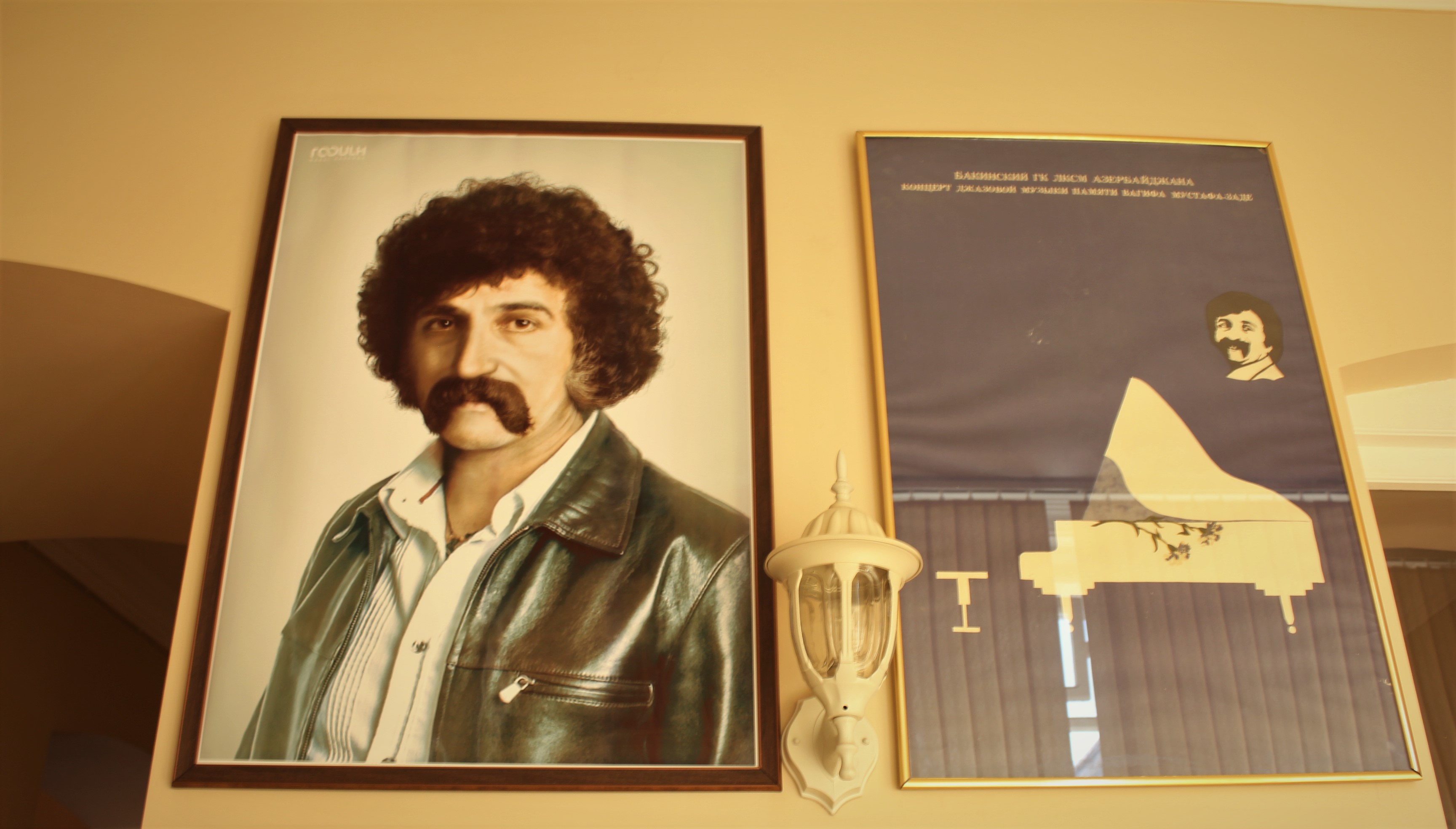

1978年にはモナコで開催された第8回国際ジャズ作曲家コンクールで、彼の楽曲「Waiting for Aziza」が第1位を獲得し、白いグランドピアノが贈られた。彼はアゼルバイジャン・ソビエト社会主義共和国の名誉芸術家に選定され、その死後にはアゼルバイジャン国家賞が追贈された。

4. 私生活

ヴァギフ・ムスタファ・ザデの私生活には、彼の音楽的才能を受け継いだ娘たちの存在が特筆されます。

4.1. 家族関係

ムスタファ・ザデは2度結婚している。最初の結婚で生まれた娘はララ・ムスタファ・ザデと名付けられ、才能あるクラシックピアニストとなった。彼女は1991年にフランスで開催されたエピナルピアノコンクールでグランプリを受賞している。2度目の結婚はエリザとの間であり、この結婚で生まれた娘がジャズミュージシャンのアジザ・ムスタファ・ザデである。アジザはピアニスト、作曲家、歌手として活躍しており、父親が創始したジャズ・ムガムのスタイルを受け継いで成功を収めている。エリザとアジザは現在、ドイツに居住している。

5. 死去

ヴァギフ・ムスタファ・ザデは、1979年12月16日、タシュケントでのコンサート直後に心臓発作のため死去した。彼の死は、奇しくも妻の誕生日(12月17日)と娘の誕生日(12月19日)に挟まれた時期であった。

6. 遺産と評価

ヴァギフ・ムスタファ・ザデの音楽的遺産は、彼の革新的なスタイルと、後世の音楽家たちに与えた永続的な影響力によって高く評価されています。

6.1. 音楽的遺産と影響

彼の作品と演奏は、ウィリス・コノヴァーやB.B.キングといった世界的に著名なミュージシャンたちによって称賛された。B.B.キングはかつてムスタファ・ザデと同じステージに立ち、彼がブルースピアノを演奏するのを聴いた後、「誰も彼のようにブルースを演奏することはできない」と述べ、ヴァギフに対して「人々は私をブルースの王と呼ぶが、もし私があなたのようにピアノを弾けたなら、私は自分自身を神と呼ぶだろう」と語ったという。ムスタファ・ザデの死から30年以上経った現在では、彼のキャリアの全期間にわたる録音の多くが、生前よりもはるかに広く流通し、入手可能になっている。

6.2. 記念活動

元文化大臣ポラド・ビュルビュルオグル(Polad Bülbüloğluアゼルバイジャン語)の発案により、ヴァギフ・ムスタファ・ザデ・ハウスミュージアムが設立された。当初、この博物館はジャズマンの母親であるジバル・ハヌム(Zivar xanımアゼルバイジャン語)によって運営されていた。その後、彼女は博物館を姪のアファグに遺贈した。アファグ・アリエヴァ(Afag Aliyevaアゼルバイジャン語)は1997年から博物館の館長を務めている。2004年には、彼女の発案により、展示物と博物館の建物が修復された。2004年以降、博物館はアゼルバイジャン共和国文化省の管理下にある国立博物館として運営されている。