1. 概要

ワラキア公ヴラド3世(1428年から1431年頃 - 1476年から1477年頃)は、15世紀に3度にわたりワラキアの公位に就いた人物である。彼はオスマン帝国の拡大に対する抵抗者として、またその残虐な統治手法、特に串刺し刑を多用したことで知られ、「串刺し公」(Vlad Țepeșヴラド・ツェペシュルーマニア語/モルドバ語)の異名を持つ。ルーマニアでは、オスマン帝国からの独立を守り、国内の中央集権化を推し進めた国民的英雄として高く評価されている。一方で、ブラム・ストーカーの小説『吸血鬼ドラキュラ』に登場する吸血鬼・ドラキュラ伯爵のモデルの一人としても知られ、その名は吸血鬼神話と深く結びついている。

2. 名前

ヴラド3世は、存命中は主に「ドラキュラ」(Drăculeaドラクレアルーマニア語/モルドバ語)という通称で知られていた。15世紀の外交報告書や民話では、彼を「ドラキュラ」「ドラグリア」「ドラクラ」と呼んでいた。彼自身も1470年代後半の書簡に「ドラグリア」または「ドラクリヤ」と署名している。この名前は、父ヴラド2世がドラゴン騎士団の一員となった後に得た「ドラクル」(Draculドラクルルーマニア語/モルドバ語、中世ルーマニア語で「竜」の意)という異名に由来する。「ドラキュラ」は「ドラクル(竜)の息子」を意味するスラヴ語の属格形である。現代ルーマニア語では「ドラクル」が「悪魔」を意味するため、ヴラドの悪名に拍車をかけることになった。

ルーマニアの歴史学では、ヴラド3世は「ヴラド・ツェペシュ」(Vlad Țepeșヴラド・ツェペシュルーマニア語/モルドバ語)または「串刺し公」として知られている。この異名は、彼が好んで用いた処刑方法である串刺し刑に由来する。オスマン帝国の書記トゥルスン・ベグは、1500年頃に彼を「カズィクル・ヴォイヴォダ」(Kazıklı Voyvodaカズィクル・ヴォイヴォダオスマン語 (ラテン文字)、「串刺し公」の意)と呼んでいる。ワラキア公ミルチャ羊飼い公も1551年4月1日付の書簡で、ヴラド3世を指してこの異名を使用している。日本語においては「串刺し公」を意味する「ツェペシュ」を音訳で用い、ヴラド・ツェペシュと呼ばれることが多い。存命時はむしろ「ツェペシュ」よりも「ドラキュラ」というニックネームの方が多く用いられたのではないかといわれる。本人筆と思われるサインにも「ヴラド・ドラキュラ」(正確にはラテン語表記でWladislaus Drakulya、ヴラディスラウス・ドラクリヤ)と書かれたものが存在するため、ドラキュラというニックネームは本人も好んで使用していたと推測されている。

2.1. 串刺し公の由来

トランシルヴァニアやモルダヴィアとは複雑な関係であり、ワラキア領内での粛清も多く、ヴラドはオスマン帝国軍のみならず自国の貴族や民も数多く串刺しにして処刑したと伝えられる。串刺し刑はこの時代のキリスト教国、イスラム教国のいずれにおいても珍しいものではなかったが、あくまで重罪を犯した農民に限られた。しかしヴラドの特殊性は、反逆者はたとえ貴族であっても串刺しに処したところにある。通常、貴族の処刑は斬首によって行われるが、あえて串刺しという最も卑しい刑罰を課すことで、君主の権威の絶対性を表そうとしたと考えられている。

ヴラドを串刺し公と最初に呼んだのは、1460年ごろヴラドの串刺しを目の当たりにしたオスマン帝国の兵士であり、トルコ語で「カズィクル・ベイ」(Kazıklı Beyカズィクル・ベイトルコ語、カズィクルは串刺し、ベイは君主)という。このカズィクル・ベイのルーマニア語訳がツェペシュである。また、今日の異常者というイメージは後述するハンガリーによるプロパガンダの影響が大きい。

2.2. ドラキュラ公の由来

ドラキュラとは、ドラゴンの息子、つまり小竜公とでもいうような意味である。父ヴラド2世がドラクル(Dracul=ドラゴン公)と呼ばれたことに由来する。現地の言葉で"a"を語尾に付加することで「~に属する」または「~の子」という意味を持ち、単純にドラクル公の息子ゆえにドラクレア(Drăculea 英語:Dracula=ドラキュラ)公と呼ばれた。

父ヴラド2世はジギスムント帝によりハンガリー王国のドラゴン騎士団の団員に任じられたことでドラクルと呼ばれたが、聖書、特に新約聖書では悪魔サタンは蛇、ドラゴンとして描かれることが多く、ドラゴンと悪魔は同一視されることも多かったため、後世では「ドラゴン公」であるはずの「ドラクル」は「悪魔公」と解釈され、「ドラキュラ公」であるヴラド3世は「悪魔の子」という不名誉な見方をされるに至った。これは父ドラクルが初めから悪魔と認識されたのではなく、後の串刺し公としてのヴラド3世のイメージからDraculaが「悪魔の子」と先に解釈され、その父ドラクルにまで飛び火して「悪魔公」と呼ばれたものと思われる。

このイメージは後述のように、吸血鬼ドラキュラ伯爵へと発展していく。

3. 初期生活と背景

ヴラド3世の幼少期は、ワラキア公国の不安定な政治情勢とオスマン帝国の台頭という国際的な圧力の中で形成された。特にオスマン帝国での人質生活は、彼のその後の統治スタイルに大きな影響を与えたとされる。

3.1. 出生と家族

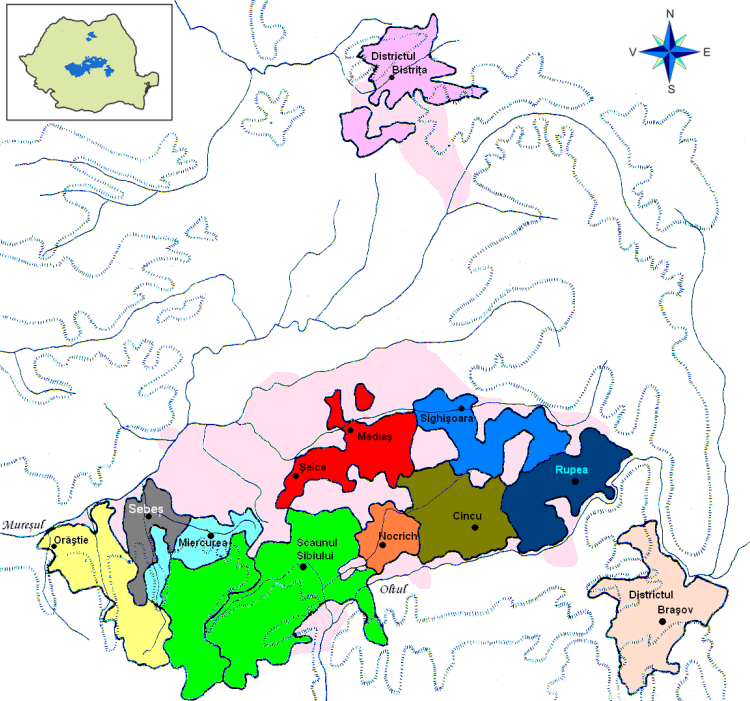

ヴラドは1428年から1431年の間に生まれたとされ、トランシルヴァニア地方のシギショアラで誕生した可能性が高い。彼の父はヴラド2世(通称ドラクル)であり、神聖ローマ皇帝兼ハンガリー王ジギスムントによってドラゴン騎士団の団員に叙任されたことで「ドラクル」(竜公)の異名を得た。ヴラドはヴラド2世の次男にあたる。

ヴラドの母親については諸説あり、モルダヴィアのアレクサンドル1世の娘または親族とされるか、あるいはヴラド2世の最初の妻であった可能性が指摘されている。彼には兄ミルチャ2世、弟ラドゥ美男公、そして異母兄ヴラド・カルガルルがいた。

1436年、父ヴラド2世がワラキア公位に就き、バルカン半島への進出を続けるオスマン帝国と、緊張関係を孕みながらも断続的に交戦した。ヴラドと弟ラドゥは、幼少期をシギショアラで過ごした後、ワラキアの首都トゥルゴヴィシュテで、コンスタンティノープル出身のローマ人またはギリシャ人の教師から教育を受けたとされる。彼らは戦闘技術、地理学、数学、科学、ブルガリア語、ドイツ語、ラテン語などの言語、古典芸術、哲学を学んだと信じられている。

3.2. オスマン帝国での人質生活

1442年、父ヴラド2世がオスマン帝国のムラト2世に忠誠を示すためガリポリへの出頭を命じられた際、ヴラドと弟ラドゥは父に同行し、オスマン帝国で人質として拘束された。彼らはトルコのエグリギョズ要塞に幽閉されたと当時のオスマン帝国の年代記に記されている。

1444年のヴァルナの戦いで、父ヴラド2世がヴワディスワフ3世率いるヴァルナ十字軍を支援しオスマン帝国に敵対した際、ヴラドとラドゥの命は特に危険に晒された。ヴラド2世は息子たちが「キリスト教の平和のために屠殺される」と確信していたが、彼らは殺されたり、身体を傷つけられたりすることはなかった。この人質としての経験は、ヴラドがオスマン帝国、イェニチェリ、そしてイスラム教に改宗した弟ラドゥに対し深い憎悪を抱く原因となり、彼のその後の冷酷な統治スタイルに大きな影響を与えたとされる。

3.3. 父の死と亡命

1446年から1447年頃、父ヴラド2世は再びオスマン帝国の宗主権を認め、年貢を支払うことを約束した。しかし、1447年11月、ハンガリー摂政兼トランシルヴァニア侯ジョン・フニャディの指示によるという説もあるが、ヴラド2世および兄のミルチャが暗殺された。フニャディは、ヴラド2世の従兄弟ダン2世の息子であるヴラディスラフ2世をワラキアの新たな公として擁立した。

父と兄の死後、ヴラドはワラキアの公位継承権を持つ者となった。1448年9月、ヴラディスラフ2世がフニャディに同行してオスマン帝国への遠征に出た隙を突き、ヴラドはオスマン帝国の支援を受けて10月初旬にワラキアに侵攻し、公位を奪った。しかし、ヴラディスラフ2世が軍の残党を率いてワラキアに戻ったため、ヴラドは1448年12月7日までにオスマン帝国へ逃亡を余儀なくされた。

その後、ヴラドはまずオスマン帝国のエディルネに身を寄せたが、間もなくモルダヴィアへ移り、1449年秋にジョン・フニャディの支援を受けて公位に就いた母方の伯父ボグダン2世の保護を受けた。1451年10月、ボグダン2世がペトル3世アロンに暗殺されると、ボグダンの息子シュテファンと共にトランシルヴァニアへ逃れ、フニャディに支援を求めた。しかし、フニャディは1451年11月20日にオスマン帝国と3年間の休戦協定を結び、ヴラディスラフ2世が死去した場合、ワラキアの貴族が後継者を選出する権利を認めていた。

ヴラドはブラショヴへの定住を望んだが、フニャディは1452年2月6日に市民が彼に避難場所を提供することを禁じた。ヴラドは再びモルダヴィアへ戻り、その後数年間の彼の動向は不明である。しかし、1456年7月3日にはフニャディがブラショヴ市民にヴラドをトランシルヴァニア国境の防衛に当たらせることを伝えているため、この時までに彼はハンガリーに戻っていたことは明らかである。

4. 治世と政治活動

ヴラド3世の治世は、ワラキアの権力基盤を強化し、オスマン帝国からの独立を追求するための激しい闘争と、その過程で用いられた冷酷な統治手法によって特徴づけられる。

4.1. 初代統治

父と兄の死後、ヴラドはワラキアの潜在的な公位継承者となった。1448年9月、ヴラディスラフ2世がジョン・フニャディに同行してオスマン帝国への遠征に出た隙を突き、ヴラドはオスマン軍を率いて10月初旬にワラキアに侵攻した。彼はドナウ川沿いのジュルジュ要塞がオスマン帝国に占領され、強化されたことを受け入れざるを得なかった。

10月17日から18日にかけて行われたコソボの戦いで、オスマン帝国はフニャディの軍を破った。フニャディの副官ニコラス・ヴィザクナイはヴラドにトランシルヴァニアで会うよう促したが、ヴラドはこれを拒否した。ヴラディスラフ2世は軍の残党を率いてワラキアに戻り、ヴラドは1448年12月7日までにオスマン帝国へ逃亡を余儀なくされた。

4.2. 第二次統治

ヴラドがワラキアに戻った状況と正確な日付は不明であるが、1456年4月から8月の間にハンガリーの支援を受けてワラキアに侵攻した。この侵攻中にヴラディスラフ2世はヴラドとの戦闘で死亡した。ヴラドは9月10日にブラショヴ市民に宛てた最初の現存する書簡を送り、オスマン帝国がトランシルヴァニアに侵攻した場合の保護を約束しつつ、オスマン帝国がワラキアを占領した場合の支援も求めた。この書簡で彼は「人が強大であれば望むように平和を築けるが、弱ければより強い者が来て望むようにするだろう」と述べ、その権威主義的な性格を示している。

ラオニコス・ハルココンディレスの年代記を含む複数の史料は、ヴラドの治世初期に数百人から数千人が彼の命令で処刑されたと記録している。彼は父と兄の殺害に関与した、あるいは自身への陰謀を企てていると疑ったボヤール(貴族)に対する粛清を開始した。ハルココンディレスは、ヴラドが犠牲者の「金、財産、その他の物品」を家臣に与えることで「ワラキアの情勢を急速に大きく変革し、完全に革命を起こした」と述べている。ヴラドの治世中の公会議のメンバーリストも、1457年から1461年の間にその地位を維持できたのはわずか2名(ヴォイコ・ドブリツァとイオヴァ)であったことを示している。

4.2.1. トランシルヴァニア・ザクセン人との対立

ヴラドは慣例に従いオスマン帝国のスルタンに貢納を送った。1456年8月11日にジョン・フニャディが死去すると、その長男フニャディ・ラースローがハンガリーの総司令官となった。彼はブラショヴ市民に宛てた書簡で、ヴラドがハンガリー王に「忠実であり続ける意図がない」と非難し、ヴラディスラフ2世の弟ダン3世をヴラドに対抗して支援するよう命じた。シビウの市民は別の僭称者、すなわち「自らを公子の名で呼ぶルーマニア人の司祭」(ヴラドの異母兄ヴラド・カルガルルとされる)を支援した。後者はワラキアの支配者がトランシルヴァニアで慣習的に保持していたアムラシュを占領した。

1457年3月16日、ラディスラウス・ポストゥムスがフニャディ・ラースローを処刑すると、フニャディの母エリザベート・シラージとその弟ミハイ・シラージが王に対する反乱を扇動し、ハンガリーは内戦状態となった。ヴラドはハンガリーの内戦に乗じて、1457年6月にモルダヴィアのボグダン2世の息子シュテファンがモルダヴィアを掌握するのを支援した。ヴラドはまたトランシルヴァニアに侵攻し、ブラショヴとシビウ周辺の村々を略奪した。初期のドイツ語の物語では、彼がザクセン人の村から「男、女、子供」をワラキアに連行し、串刺しにしたと記されている。トランシルヴァニア・ザクセン人は王に忠実であったため、ヴラドの彼らへの攻撃はシラージ家の立場を強化した。

ヴラドの代表者は、ミハイ・シラージとザクセン人との和平交渉に参加した。彼らの条約によれば、ブラショヴ市民はダンを町から追放することに同意した。ヴラドは、シビウの商人がワラキアで自由に商品を「売買」できることを約束し、その見返りとしてトランシルヴァニアのワラキア商人にも「同様の扱い」を求めた。ヴラドは1457年12月1日付の書簡で、ミハイ・シラージを「彼の主であり兄」と呼んでいる。

1458年1月24日、フニャディ・ラースローの弟マーチャーシュ・コルヴィヌスがハンガリー王に選出された。彼は3月3日、シビウ市民にヴラドとの平和を維持するよう命じた。1459年9月20日、ヴラドは自身を「全ワラキア、およびアムラシュとファガラシュ公国の主であり支配者」と称し、ワラキアの支配者が伝統的に保持してきたこれら両トランシルヴァニアの封土を掌握したことを示した。ミハイ・シラージは、1458年3月下旬にヴラディスラフ2世の官僚であった貴族ミハイルや他のワラキア貴族がトランシルヴァニアに定住することを許可した。しかし、ヴラドは間もなく貴族ミハイルを殺害した。

5月、ヴラドはブラショヴ市民にワラキアへ職人を派遣するよう要請したが、年末までにザクセン人との関係は悪化した。学術的な説によれば、この対立はヴラドがザクセン人のワラキアへの入国を禁じ、強制的な国境市場でワラキア商人に商品を売却させた後に生じたとされる。しかし、ヴラドの保護主義的な傾向や国境市場は文書化されておらず、1476年にはヴラド自身が治世中に常に自由貿易を推進したと強調している。

ザクセン人がブラショヴでワラキア商人が購入した鋼を没収したことに対し、ヴラドは一部のザクセン商人らを「略奪し、拷問した」。ダン2世の息子バサラブ・ライオタは、1459年1月21日付の書簡で、ヴラドがワラキアでザクセン商人とその子供たちを串刺しにしたり、生きたまま焼いたりしたと記している。バサラブはシギショアラに定住し、ワラキアの公位を主張していた。しかし、マーチャーシュ・コルヴィヌスは、再びブラショヴにいたダン3世をヴラドに対抗して支援した。

ダン3世がワラキアに侵攻したが、ヴラドは1460年4月22日までに彼を打ち破り、処刑した。ヴラドはトランシルヴァニア南部に侵攻し、ブラショヴ郊外を破壊し、捕らえた男女全員の串刺しを命じた。その後の交渉で、ヴラドはブラショヴからのワラキア難民全員の追放または処罰を要求した。1460年7月26日までに和平が回復し、ヴラドはブラショヴ市民を「兄弟であり友」と呼んだ。8月24日、ヴラドはダン3世を支援した地元住民を罰するため、アムラシュとファガラシュ周辺地域を侵攻した。

4.2.2. オスマン戦争

オスマン帝国のイェニチェリとして仕えたコンスタンティン・ミハイロヴィチは、ヴラドがいつからかスルタンへの敬意の支払いを拒否したと記録している。ルネサンス期の歴史家ジョヴァンニ・マリア・デッリ・アンジョレッリも同様に、ヴラドが3年間スルタンへの貢納を怠っていたと記している。これらの記録は、ヴラドが1459年にはすでにオスマン帝国の宗主権を無視していたことを示唆しているが、いずれも事件から数十年後に書かれたものである。オスマン帝国の宮廷書記トゥルスン・ベグは、スルタンが1461年に「トラブゾンへの長期遠征」に出ている間に、ヴラドがオスマン帝国に反旗を翻したと述べている。トゥルスン・ベグによれば、ヴラドはマーチャーシュ・コルヴィヌスと新たな交渉を開始したが、スルタンはすぐにスパイによってその情報を得た。

メフメト2世は特使であるギリシャ人トーマス・カタボリノス(ユヌス・ベイとも呼ばれる)をワラキアに送り、ヴラドにコンスタンティノープルへの出頭を命じた。また、ニコポリスのサンジャクであったハムザに対し、ドナウ川を渡った後にヴラドを捕らえるよう密かに指示を送った。ヴラドはスルタンの「欺瞞と策略」を察知し、ハムザとカタボリノスを捕らえ処刑した。

オスマン帝国の役人処刑後、ヴラドはジュルジュ要塞の司令官に流暢なトルコ語で門を開くよう命じ、ワラキア兵が要塞に侵入して占領することを可能にした。彼はオスマン帝国に侵攻し、ドナウ川沿いの村々を荒廃させた。1462年2月11日、彼はマーチャーシュ・コルヴィヌスに軍事行動について報告し、23,884人以上のトルコ人およびブルガリア人を殺害したと述べた。彼はコルヴィヌスに軍事援助を求め、王と聖イシュトバーン王冠の「名誉のため」、そして「キリスト教の維持とカトリック信仰の強化のため」にスルタンとの和平を破ったと宣言した。フェオドシヤのジェノヴァ総督の書簡によれば、1462年までにモルダヴィアとワラキアの関係は緊張していた。

ヴラドの侵攻を知ったメフメト2世は、15万人以上の大軍を編成した。ハルココンディレスによれば、この軍の規模は1453年にコンスタンティノープルを占領した軍に次ぐものであった。フランツ・バビンガー、ラドゥ・フロレスク、ニコラエ・ストイチェスクを含む多くの歴史家は、この軍の規模からスルタンがワラキアを占領しようとしていたことを示唆していると見ている。一方で、メフメト2世はワラキア侵攻前にヴラドの弟ラドゥ美男公にワラキアを与えていたため、スルタンの主な目的はワラキアの支配者を交代させることであったとも考えられる。

1462年5月、オスマン艦隊はブライラ(ドナウ川沿いのワラキア唯一の港)に上陸した。6月4日、スルタン自らが指揮するオスマン本軍がニコポルでドナウ川を渡河した。敵に数で劣るヴラドは、焦土作戦を採用し、トゥルゴヴィシュテへ撤退した。6月16日から17日の夜、ヴラドはオスマン軍陣営に侵入し、スルタンを捕らえるか殺害しようと試みた。スルタンの投獄または死はオスマン軍にパニックを引き起こし、ヴラドがオスマン軍を打ち破ることを可能にしたかもしれない。しかし、ワラキア軍は「スルタン自身の陣営を外し」、マフムード・パシャとイサーク・パシャのヴィジールのテントを攻撃した。スルタンの陣営を攻撃できなかったヴラドと彼の家臣たちは、夜明けにオスマン軍陣営を去った。6月末、メフメト2世はトゥルゴヴィシュテに入城した。町は無人であったが、ハルココンディレスによれば、オスマン軍は「串刺しの森」(数千本の杭に処刑された人々の死体が刺さっていた)を発見し、恐怖に陥った。

トゥルスン・ベグは、オスマン軍が遠征中に夏の暑さと渇きに苦しんだと記録している。スルタンはワラキアからの撤退を決定し、ブライラへ進軍した。モルダヴィアのシュテファン3世は、ハンガリーの駐屯地が置かれていた重要な要塞キリア(現在のウクライナのキリヤ)を占領するため急行した。ヴラドもキリアへ向かったが、スルタン軍の進軍を妨害しようと6,000人の部隊を残したが、オスマン軍はワラキア軍を破った。モルダヴィアのシュテファンはキリアの包囲中に負傷し、ヴラドが要塞に到着する前にモルダヴィアへ帰還した。

オスマン本軍はワラキアを去ったが、ヴラドの弟ラドゥ美男公とそのオスマン軍はバラガン平野に残った。ラドゥはワラキア人に使者を送り、スルタンが再び彼らの国に侵攻する可能性があることを警告した。続く数ヶ月間、ヴラドはラドゥとそのオスマン同盟軍を2度の戦いで破ったが、ますます多くのワラキア人がラドゥ側に離反していった。ヴラドはカルパティア山脈へ撤退し、マーチャーシュ・コルヴィヌスが彼の王位奪還を助けてくれることを期待した。しかし、8月中旬にはセーケイ伯の副官イシュテンメゼーのアールベルトがザクセン人にラドゥを承認するよう勧告していた。ラドゥはまた、ブラショヴ市民に対し、彼らの商業特権を承認し、1.50 万 ドゥカートの補償金を支払うことを申し出た。

4.3. ハンガリーとの関係と幽閉

1462年11月、マーチャーシュ・コルヴィヌスがトランシルヴァニアに到着した。コルヴィヌスとヴラドの間の交渉は数週間続いたが、コルヴィヌスはオスマン帝国との戦争を望んでいなかった。王の命令により、彼のチェコ人傭兵隊長ジョン・ジスクラはワラキアのルカール近郊でヴラドを捕らえた。

コルヴィヌスは、教皇ピウス2世と(オスマン帝国に対する遠征資金を送っていた)ヴェネツィア人に対し、ヴラドの投獄の理由を説明するため、1462年11月7日付でメフメト2世、マフムード・パシャ、モルダヴィアのシュテファン3世に宛てられたとされる3通の書簡を提示した。これらの書簡によれば、ヴラドはスルタンが彼を王位に戻せば、ハンガリーに対抗してスルタンの軍と合流すると申し出ていた。ほとんどの歴史家は、これらの文書がヴラドの投獄を正当化するための偽造であることに同意している。コルヴィヌスの宮廷歴史家アントニオ・ボンフィーニは、ヴラドの投獄理由が明確にされなかったことを認めている。フロレスクは、「文体、卑屈な服従のレトリック(ドラキュラの性格とはほとんど相容れない)、ぎこちない言い回し、貧弱なラテン語」が、これらの書簡がヴラドの命令で書かれたものではない証拠であると述べている。彼はこの偽造の作成者をブラショヴのザクセン人司祭と関連付けている。

ハルココンディレスによれば、ヴラドはまず「ベオグラード市」(現在のルーマニアのアルバ・ユリア)に投獄された。間もなく、彼はヴィシェグラードに移送され、そこで14年間拘留された。1462年から1475年までのヴラドに関する文書は現存しない。1475年夏、モルダヴィアのシュテファン3世はマーチャーシュ・コルヴィヌスに使者を送り、オスマン帝国に服従したバサラブ・ライオタに対抗するため、ヴラドをワラキアに送るよう要請した。シュテファンは、ワラキア人がモルダヴィア人にとって「トルコ人のようであった」ため、オスマン帝国の敵であった支配者のためにワラキアを確保したいと考えた。スラブのヴラドに関する物語によれば、彼はカトリックに改宗した後にのみ釈放されたとされる。

4.4. 第三次統治と死

マーチャーシュ・コルヴィヌスはヴラドをワラキアの正当な公として認めたが、彼の公国奪還のための軍事援助は行わなかった。ヴラドはペシュトの家屋に定住した。スラブの物語によれば、泥棒を追って兵士の一団が家に侵入した際、ヴラドは許可なく家に入ったとして彼らの指揮官を処刑した。ヴラドは1475年6月にトランシルヴァニアへ移住した。彼はシビウに定住することを望み、6月初旬にその町に使者を送り、住居の手配をさせた。メフメト2世はバサラブ・ライオタをワラキアの正当な支配者として認めていた。コルヴィヌスは9月21日、シビウ市民に王室収入からヴラドに200 金フローリンを与えるよう命じたが、ヴラドは10月にブダへ向けてトランシルヴァニアを去った。

ヴラドはペーチで「ドラキュラの家」(Drakula házaドラクラ・ハーザハンガリー語)として知られるようになる家を購入した。1476年1月、トランシルヴァニア公ヨハネス・ポングラツはブラショヴの人々に、コルヴィヌスとバサラブ・ライオタが条約を結んだため、町に定住していたヴラドの支持者全員をヴラドのもとに送るよう促した。トランシルヴァニア・ザクセン人とバサラブの関係は依然として緊迫しており、ザクセン人はその後数ヶ月間、バサラブの政敵を匿った。コルヴィヌスは1476年初頭、ヴラドとセルビアのヴク・グルグレヴィチをボスニアでのオスマン帝国との戦いに派遣した。彼らは1476年2月から3月にかけてスレブレニツァなどの要塞を占領した。ボスニア遠征では、ヴラドは再び恐怖戦術に訴え、捕虜となったトルコ兵を大量に串刺しにし、占領された集落で民間人を虐殺した。彼の軍は主にスレブレニツァ、クスラト、ズヴォルニクを破壊した。

メフメト2世はモルダヴィアに侵攻し、1476年7月26日のヴァレア・アルバの戦いでシュテファン3世を破った。シュテファン・バートリとヴラドはモルダヴィアに入り、マーチャーシュ・コルヴィヌスの書簡によれば、8月下旬にスルタンにトゥルグ・ネアムツ要塞の包囲を解除させた。当時のヤコブ・ウンレストは、ヴク・グルグレヴィチと高貴なヤクシチ家の一員もモルダヴィアでのオスマン帝国との戦いに参加したと付け加えている。

マーチャーシュ・コルヴィヌスは1476年9月6日、トランシルヴァニア・ザクセン人にバートリの計画するワラキア侵攻を支援するよう命じ、モルダヴィアのシュテファン3世もワラキアに侵攻することを伝えた。ヴラドはブラショヴに滞在し、1476年10月7日に地元住民のワラキアでの商業特権を承認した。バートリの軍は11月8日にトゥルゴヴィシュテを占領した。モルダヴィアのシュテファン3世とヴラドは厳粛に同盟を確認し、ブカレストを占領し、11月16日にバサラブ・ライオタをオスマン帝国へ亡命させた。ヴラドはブラショヴの商人に勝利を伝え、ワラキアへの来訪を促した。彼は11月26日までに戴冠した。

バサラブ・ライオタはオスマン帝国の支援を受けてワラキアに戻り、ヴラドは1476年12月下旬または1477年1月上旬に彼らとの戦闘中に戦死した。1477年1月10日付のモルダヴィアのシュテファン3世の書簡には、ヴラドのモルダヴィア人従者も虐殺されたと記されている。最も信頼できる情報源によれば、約2,000人のヴラドの軍はスナゴヴ近郊で4,000人のトルコ・バサラブ軍に追い詰められ壊滅したという。

彼の死の正確な状況は不明である。オーストリアの年代記作家ヤコブ・ウンレストは、変装したトルコの暗殺者がヴラドを陣中で殺害したと述べている。対照的に、ヴラドの死後に彼の家族に聞き取り調査を行ったロシアの政治家フョードル・クリツィンは、ヴラドが戦闘中に自軍兵士にトルコ兵と誤認されて攻撃され、殺害されたと報告している。フロレスクとレイモンド・T・マクナリーはこの記述について、ヴラドが軍事的な策略の一環としてしばしばトルコ兵に変装していたことに言及している。レオナルド・ボッタによれば、オスマン帝国はヴラドの遺体をバラバラにした。アントニオ・ボンフィーニは、ヴラドの首がメフメト2世に送られ、最終的にコンスタンティノープルの高台に晒されたと記している。彼の切断された首は、カラキョイのヴォイヴォダ通り(現在のバンカラー・ジャッデシ)に展示され、埋葬されたとされている。ヴォイヴォダ・ハン(バンカラー・ジャッデシ19番地)がヴラド・ツェペシュの頭蓋骨の最後の停留所であったという噂がある。地元の農民の伝承では、ヴラドの遺体の残りが後にスナゴヴの湿地帯で近くの修道院の修道士によって発見されたとされている。

彼の埋葬地は不明である。19世紀後半に初めて記録された民間伝承によれば、ヴラドはスナゴヴ修道院に埋葬されたとされる。しかし、1933年にディヌ・V・ロセッティが行った発掘調査では、修道院教会内のヴラドの「無記名の墓石」の下に墓は見つからなかった。ロセッティは「ヴラドに帰属する墓石の下には墓はなかった。多くの骨と馬の顎骨のみがあった」と報告している。歴史家コンスタンティン・レザチェヴィチは、ヴラドが設立し、彼が殺害された戦場に近かったコマーナ修道院の最初の教会に埋葬された可能性が最も高いと述べている。

5. 軍事活動と外交

ヴラド3世は、オスマン帝国との激しい軍事衝突を通じてワラキアの独立を守ろうと試み、特に夜襲や焦土作戦といった戦術を駆使した。また、トランシルヴァニアのザクセン人とは複雑な外交関係と対立を経験した。

5.1. オスマン帝国との戦争

メフメト2世の治世下でイェニチェリを務めたコンスタンティン・ミハイロヴィチは、ヴラドがいつからかスルタンへの敬意の支払いを拒否したと記録している。ルネサンス期の歴史家ジョヴァンニ・マリア・デッリ・アンジョレッリも同様に、ヴラドが3年間スルタンへの貢納を怠っていたと記している。これらの記録は、ヴラドが1459年にはすでにオスマン帝国の宗主権を無視していたことを示唆しているが、いずれも事件から数十年後に書かれたものである。オスマン帝国の宮廷書記トゥルスン・ベグは、スルタンが1461年にトラブゾンへの長期遠征に出ている間に、ヴラドがオスマン帝国に反旗を翻したと述べている。トゥルスン・ベグによれば、ヴラドはマーチャーシュ・コルヴィヌスと新たな交渉を開始したが、スルタンはすぐにスパイによってその情報を得た。

メフメト2世は特使であるギリシャ人トーマス・カタボリノス(ユヌス・ベイとも呼ばれる)をワラキアに送り、ヴラドにコンスタンティノープルへの出頭を命じた。また、ニコポリスのサンジャクであったハムザに対し、ドナウ川を渡った後にヴラドを捕らえるよう密かに指示を送った。ヴラドはスルタンの「欺瞞と策略」を察知し、ハムザとカタボリノスを捕らえ処刑した。

オスマン帝国の役人処刑後、ヴラドはジュルジュ要塞の司令官に流暢なトルコ語で門を開くよう命じ、ワラキア兵が要塞に侵入して占領することを可能にした。彼はオスマン帝国に侵攻し、ドナウ川沿いの村々を荒廃させた。1462年2月11日、彼はマーチャーシュ・コルヴィヌスに軍事行動について報告し、23,884人以上のトルコ人およびブルガリア人を殺害したと述べた。彼はコルヴィヌスに軍事援助を求め、王と聖イシュトバーン王冠の「名誉のため」、そして「キリスト教の維持とカトリック信仰の強化のため」にスルタンとの和平を破ったと宣言した。フェオドシヤのジェノヴァ総督の書簡によれば、1462年までにモルダヴィアとワラキアの関係は緊張していた。

ヴラドの侵攻を知ったメフメト2世は、15万人以上の大軍を編成した。ハルココンディレスによれば、この軍の規模は1453年にコンスタンティノープルを占領した軍に次ぐものであった。フランツ・バビンガー、ラドゥ・フロレスク、ニコラエ・ストイチェスクを含む多くの歴史家は、この軍の規模からスルタンがワラキアを占領しようとしていたことを示唆していると見ている。一方で、メフメト2世はワラキア侵攻前にヴラドの弟ラドゥ美男公にワラキアを与えていたため、スルタンの主な目的はワラキアの支配者を交代させることであったとも考えられる。

1462年5月、オスマン艦隊はブライラ(ドナウ川沿いのワラキア唯一の港)に上陸した。6月4日、スルタン自らが指揮するオスマン本軍がニコポルでドナウ川を渡河した。敵に数で劣るヴラドは、焦土作戦を採用し、トゥルゴヴィシュテへ撤退した。6月16日から17日の夜、ヴラドはオスマン軍陣営に侵入し、スルタンを捕らえるか殺害しようと試みた。スルタンの投獄または死はオスマン軍にパニックを引き起こし、ヴラドがオスマン軍を打ち破ることを可能にしたかもしれない。しかし、ワラキア軍は「スルタン自身の陣営を外し」、マフムード・パシャとイサーク・パシャのヴィジールのテントを攻撃した。スルタンの陣営を攻撃できなかったヴラドと彼の家臣たちは、夜明けにオスマン軍陣営を去った。6月末、メフメト2世はトゥルゴヴィシュテに入城した。町は無人であったが、ハルココンディレスによれば、オスマン軍は「串刺しの森」(数千本の杭に処刑された人々の死体が刺さっていた)を発見し、恐怖に陥った。

トゥルスン・ベグは、オスマン軍が遠征中に夏の暑さと渇きに苦しんだと記録している。スルタンはワラキアからの撤退を決定し、ブライラへ進軍した。モルダヴィアのシュテファン3世は、ハンガリーの駐屯地が置かれていた重要な要塞キリア(現在のウクライナのキリヤ)を占領するため急行した。ヴラドもキリアへ向かったが、スルタン軍の進軍を妨害しようと6,000人の部隊を残したが、オスマン軍はワラキア軍を破った。モルダヴィアのシュテファンはキリアの包囲中に負傷し、ヴラドが要塞に到着する前にモルダヴィアへ帰還した。

オスマン本軍はワラキアを去ったが、ヴラドの弟ラドゥ美男公とそのオスマン軍はバラガン平野に残った。ラドゥはワラキア人に使者を送り、スルタンが再び彼らの国に侵攻する可能性があることを警告した。続く数ヶ月間、ヴラドはラドゥとそのオスマン同盟軍を2度の戦いで破ったが、ますます多くのワラキア人がラドゥ側に離反していった。ヴラドはカルパティア山脈へ撤退し、マーチャーシュ・コルヴィヌスが彼の王位奪還を助けてくれることを期待した。

5.2. トランシルヴァニア・ザクセン人との対立

トランシルヴァニア・ザクセン人は、ヴラドの政敵であるダン3世やヴラド・カルガルルを支持し、ヴラドとの間に領土紛争や交易上の対立が生じた。ヴラドはザクセン人の村々を略奪し、捕らえた人々をワラキアに連行して串刺しにした。

交易面では、ヴラドがザクセン人のワラキアへの入国を禁じ、国境での強制的な市場でワラキア商人に商品を売却させたことが対立の原因とされるが、これには文書による裏付けはない。ヴラド自身は1476年に自由貿易を推進したと主張している。ザクセン人がブラショヴでワラキア商人が購入した鋼を没収したことへの報復として、ヴラドはザクセン商人らを拷問し、財産を没収した。これらの対立は、ザクセン人によるヴラドの残虐行為を強調するドイツ語の物語の起源となった。

6. 統治スタイルと法執行

ヴラド3世の統治は、その残虐な法執行、特に串刺し刑を多用した恐怖政治によって特徴づけられる。この統治スタイルは、彼の異名「串刺し公」の由来となり、ワラキアの秩序維持と君主権強化に貢献した一方で、後世に多くの批判と伝説を生んだ。

6.1. 串刺し刑と恐怖政治

ヴラドは、父と兄の殺害に関与した貴族や、彼に反抗する者を容赦なく粛清した。彼の最も好んだ処刑方法は串刺し刑であり、数百人から数千人がこの方法で処刑された。ラオニコス・ハルココンディレスによれば、トゥルゴヴィシュテに入城したオスマン軍は、長さ17スタディオン、幅7スタディオンにわたる「串刺しの森」(約2万人の男女子供が串刺しにされた場所)を発見し、恐怖に陥った。この光景を見たスルタンは、「これほどの偉業を成し遂げ、自らの王国とその民を統治する悪魔的な理解力を持つ男から、その国を奪うことは不可能である」と述べたという。

治安維持のため、彼は公共の泉に金の杯を置き、誰も盗もうとしないことで秩序が保たれていることを示したという逸話がある。これは、ヴラドが「盗みを激しく憎み、悪や強盗を犯した者は長く生きられなかった」ため、公共の秩序を促進したことを示している。また、怠け者、貧しい者、足の不自由な者を集めて焼き殺したり、夫のシャツを短く作った女性を処刑したりしたという残虐な逸話も伝わる。オスマン帝国の使者がヴラドに謁見する際、帽子を被ったままであったため、ヴラドはその帽子を釘で頭に打ち付けたという話もある。

6.2. 「串刺し公」という称号の由来

ヴラドの残虐な処刑方法、特に串刺し刑の多用が、彼の異名「串刺し公」(Vlad Țepeșヴラド・ツェペシュルーマニア語/モルドバ語)の由来となった。オスマン帝国の記録では、彼は「カズィクル・ヴォイヴォダ」(Kazıklı Voyvodaカズィクル・ヴォイヴォダオスマン語 (ラテン文字)、「串刺し公」の意)と呼ばれた。これは1500年頃にオスマンの書記トゥルスン・ベグが言及している。この異名は、1551年4月1日の書簡でワラキア公ミルチャ羊飼い公がヴラド3世を指して使用している。

串刺し刑はこの時代のキリスト教国、イスラム教国のいずれにおいても珍しいものではなかったが、あくまで重罪を犯した農民に限られた。しかしヴラドの特異性は、反逆者であれば貴族であってもこの最も卑しい刑罰を課した点にある。これは君主の絶対的な権威を示すためであったと考えられている。

7. 私生活

公的な記録に残るヴラド3世の結婚生活や子供たちに関する情報は限られている。

7.1. 結婚と子供たち

現代の専門家によれば、ヴラドには2人の妻がいた。最初の妻はジョン・フニャディの庶子であった可能性があると、歴史家アレクサンドル・シモンは推測している。2番目の妻はマーチャーシュ・コルヴィヌスの従姉妹であるユスティナ・シラージであった。彼女は1475年頃に「ラディスラウス・ドラグリア」と結婚した際、ヴェンツェル・ポングラツの未亡人であった。彼女はヴラドの死後も生き残り、その後さらに2度結婚している。

ヴラドの長男ミフネア悪党公は1462年に生まれた。名前の不明な次男は1486年以前に死亡した。三男ヴラド・ドラクリヤは1495年頃にワラキア公位を主張したが失敗に終わった。彼はハンガリー貴族ドラクリヤ家の祖先となった。

8. 遺産と評価

ヴラド3世は、その残虐な統治スタイルから「串刺し公」として恐れられた一方で、ワラキアの独立を守り、中央集権化を進めた国民的英雄としてルーマニアで高く評価されている。彼の名は、ブラム・ストーカーの小説『ドラキュラ』を通じて、吸血鬼神話と結びつき、世界的に知られるようになった。

8.1. ルーマニアの国民的英雄

ルーマニアでは、ヴラドはワラキアの独立を守り、オスマン帝国と戦った英雄として高く評価されている。彼の残虐行為も、中央集権化を強化し、国家の安定を図るための合理的な行為と見なされることが多い。

カンタクジノ年代記は、ヴラドが兄ダンの殺害に関与した貴族を串刺しにし、若い貴族とその家族にポエナリ城を建設させたという伝説を初めて記録したルーマニアの歴史書である。ポエナリ城の伝説は、1747年にムンテニアとドブロジャの府主教ネオフィット1世によって言及され、メシュテルル・マノーレが城壁の崩壊を防ぐために妻を壁に埋め込んだという物語が加えられた。20世紀初頭には、ポエナリ城が位置するムスチェル郡の教師コンスタンティン・ラドゥレスク=コディンが、オスマン侵攻中にヴラドがポエナリ城からトランシルヴァニアへ逃れるのを助けた村人への「ウサギの皮に書かれた」感謝状の伝説を出版した。この地域の一部の村では、この寄付は伝説的なラドゥ・ネグルによるものとされている。

ラドゥレスク=コディンはさらに地元の伝説を記録しており、その中にはヴラドに関するドイツ語やスラブ語の物語にも見られるものがあるため、これらの物語が口頭伝承を保存している可能性が示唆されている。例えば、怠け者、貧しい者、足の不自由な者をヴラドの命令で焼き殺す話や、夫のシャツを短く作った女性を処刑する話は、ドイツ語とスラブ語の逸話にも見られる。これらの物語を語る農民たちは、ヴラドの異名がその治世中の頻繁な串刺し刑と関連していることを知っていたが、ワラキアの公共秩序を確保するためにはそのような残虐行為が必要であったと述べている。

多くのルーマニアの芸術家は、ヴラドを公正な支配者であり、犯罪者を罰し、非愛国的な貴族を処刑して中央政府を強化した現実的な暴君と見なしてきた。イオン・ブダイ=デレアーヌは、彼に焦点を当てた最初のルーマニア叙事詩『ツィガニアダ』(ジプシー叙事詩)を執筆した。この詩は、その作曲からほぼ一世紀後の1875年に出版されたが、ヴラドをジプシーと天使の軍を率いて貴族、オスマン人、ストリゴイ(吸血鬼)、その他の悪霊と戦う英雄として描いている。詩人ディミトリエ・ボリンティネアヌは、19世紀半ばの彼の著作『ルーマニア人の戦い』でヴラドの勝利を強調した。彼はヴラドを、貴族の専制を防ぐために暴力行為が必要であった改革者と見なした。ルーマニアの偉大な詩人ミハイ・エミネスクは、歴史バラード『第三の手紙』をヴラドを含むワラキアの勇敢な公に捧げた。彼はヴラドに墓から戻り、ルーマニア国家の敵を滅ぼすよう促している。

1860年代初頭、画家テオドール・アマンは、ヴラドとオスマン帝国の使者の会見を描き、使者のワラキア公への恐怖を示した。

19世紀半ば以降、ルーマニアの歴史家はヴラドをルーマニアの偉大な支配者の一人として扱い、ルーマニアの土地の独立のための彼の戦いを強調した。ヴラドの残虐行為も、しばしば国益に資する合理的な行為として描かれた。アレクサンドル・ディミトリエ・クセノポルは、ヴラドが恐怖行為によって貴族間の内紛を止めることができたと強調した最初の歴史家の一人である。コンスタンティン・C・ジュレスクは、「彼が命じた拷問と処刑は気まぐれではなく、常に理由があり、非常に多くの場合、国家の理由があった」と述べた。イオン・ボグダンは、この英雄的イメージを受け入れなかった数少ないルーマニアの歴史家の一人である。1896年に出版された彼の著作『ヴラド・ツェペシュとドイツおよびロシアの物語』では、ルーマニア人はヴラドを「勇気と愛国心の模範」として提示するのではなく、彼を恥じるべきだと結論付けている。1999年に行われた世論調査では、参加者の4.1%がヴラドを「ルーマニア人の運命をより良くした最も重要な歴史上の人物」の一人として選んだ。

8.2. 批判と論争

ヴラドの残虐行為に関する物語は、彼の生前から広まり始めた。彼の逮捕後、マーチャーシュ・コルヴィヌスの宮廷がその拡散を促進した。教皇特使ニッコロ・モドルシエンセは1462年にはすでに教皇ピウス2世にこれらの物語について書き送っており、2年後には教皇が自身の『コメンタリー』にそれらを含めた。ヴラドが串刺しにされた犠牲者の血にパンを浸したという噂もあったが、これは確認されておらず、伝説のままである。

マイスタージンガーのミヒャエル・ベーハイムは、ヴラドの行為に関する長編詩を執筆した。この詩は、ヴラドの牢獄から脱出したカトリック修道士との会話に基づいているとされる。詩『ワラキアの暴君ドラクレに関する物語』(Von ainem wutrich der heis Trakle waida von der Walacheiフォン・アイネム・ヴートリッヒ・デア・ハイス・トラクレ・ヴァイダ・フォン・デア・ヴァラハイドイツ語)は、1463年冬に神聖ローマ皇帝フリードリヒ3世の宮廷で上演された。ベーハイムの物語の一つでは、ヴラドは2人の修道士を天国へ送るために串刺しにし、彼らのロバも主人の死後に鳴き始めたため串刺しにするよう命じた。ベーハイムはまた、ヴラドがマーチャーシュ・コルヴィヌスとメフメト2世の両方に支援を約束したが、その約束を守らなかったとして、ヴラドを二枚舌だと非難した。

1475年、エゲル大司教ガブリエレ・ランゴーニ(元教皇特使)は、ヴラドがその残虐さゆえに投獄されたと理解していた。ランゴーニはまた、ヴラドが牢獄でネズミを捕らえて切り刻んだり、小さな木の棒に刺したりしたという噂を記録している。アントニオ・ボンフィーニも1495年頃の『パンノニア史』でヴラドに関する逸話を記録した。ボンフィーニはマーチャーシュによるヴラドの排除と復位の両方を正当化しようとした。彼はヴラドを「前代未聞の残虐さと正義の人」と評した。ボンフィーニのヴラドに関する物語は、ゼバスティアン・ミュンスターの『宇宙誌』でも繰り返された。ミュンスターもヴラドの「暴君的な正義の評判」を記録している。

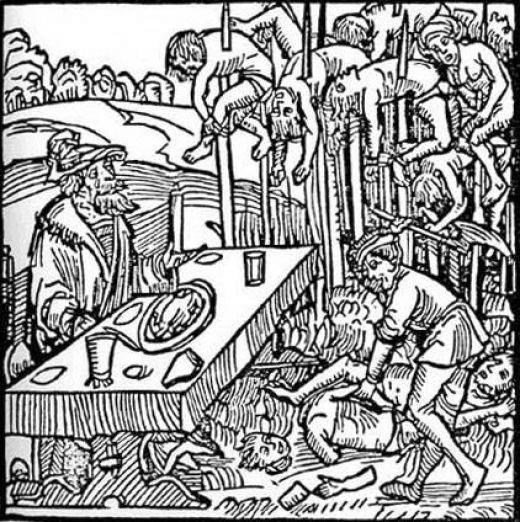

ヴラドの残虐行為に関する物語は、1480年以前に神聖ローマ帝国で出版された。これらの物語は1460年代初頭に書かれたとされ、1462年初頭のドナウ川を越えたヴラドの遠征を記述しているが、同年6月のメフメト2世のワラキア侵攻には言及していない。これらはヴラドとトランシルヴァニア・ザクセン人との対立を詳細に描写しており、「ザクセン人の文学的発想」に由来するとされる。物語はヴラドを「錯乱した精神病質者、サディスト、恐ろしい殺人者、マゾヒスト」と描写し、カリグラやネロよりもひどいと評している。しかし、ヴラドの残虐性を強調するこれらの物語は、ザクセン人によって誇張されたり、でっち上げられたりした可能性が高いため、注意して扱うべきである。活版印刷の発明はヴラドに関する物語の人気に貢献し、ヨーロッパで最初の「ベストセラー」の一つとなった。販売を促進するため、恐ろしい場面を描いた木版画が表紙に描かれた本として出版された。例えば、1499年にニュルンベルクで、1500年にストラスブールで出版された版では、ヴラドが串刺しにされた死体や瀕死の人々に囲まれた食卓で食事をしている様子が描かれている。

「ヴォイヴォダ・ドラクレの物語」(Skazanie o Drakule voievodeスカザーニエ・オ・ドラクレ・ヴォイヴォデロシア語)の本文を保存している20以上の写本(15世紀から18世紀に書かれたもの)が存在する。これらの写本はロシア語で書かれているが、元々は南スラブ語で記録されたテキストを写したもので、ロシア語にはないが南スラブ語の慣用句で使われる表現(例えば「悪」を意味する「diavolディアヴォルロシア語」)を含んでいる。元のテキストは1482年から1486年の間にブダで書かれた。

「スカザーニエ」の19の逸話はドイツ語の物語よりも長い。これらは事実とフィクションの混合である。逸話のほぼ半分は、ドイツ語の物語と同様にヴラドの残虐性を強調しているが、彼の残虐さがワラキアの中央政府を強化することを可能にしたとも強調している。例えば、「スカザーニエ」は、誰も盗む勇気のない金の杯が泉にあったことを記している。これはヴラドが「盗みを激しく憎み、悪や強盗を犯した者は長く生きられなかった」ため、公共の秩序を促進したことを示している。一方で、「スカザーニエ」はヴラドのカトリックへの改宗を厳しく批判し、彼の死をこの背教に帰している。逸話の一部は後にロシアのイヴァン雷帝に関する物語にも追加された。

ヴラドが恣意的かつ残虐に行った大量殺戮は、現代の基準ではジェノサイドや戦争犯罪に該当する可能性が高い。ルーマニアの国防大臣イオアン・ミルチャ・パシュクは、ヴラドがニュルンベルク裁判にかけられていれば人道に対する罪で有罪になっていただろうと主張した。2023年に発表されたヴラドの書簡から採取されたサンプルの分析に基づく研究によると、彼は血が混じった涙を流すまれな疾患である血涙症を患っていた可能性がある。

8.3. 吸血鬼神話への影響

ヴラドに関する物語は、彼をヨーロッパで最もよく知られたルーマニアの中世の支配者にした。しかし、ブラム・ストーカーの1897年の小説『吸血鬼ドラキュラ』が、ドラキュラと吸血鬼を結びつけた最初の作品である。ストーカーは、エミリー・ジェラードのトランシルヴァニアの迷信に関する記事(1885年発表)によって、ルーマニアの民間伝承に登場する吸血鬼に注目した。ワラキアの中世史に関する彼の限られた知識は、ウィリアム・ウィルキンソンの1820年に出版された『ワラキアとモルダヴィア公国の記述とその政治的考察』という本から得られた。

エリザベス・ミラーによれば、ストーカーはヴラドについて「あまり知らなかった」ため、ヴラドがドラキュラ伯爵のインスピレーションであったとは断言できない。例えば、ストーカーはドラキュラがセーケイ人の出身であると書いたが、これは彼がアッティラの破壊的な遠征とセーケイ人のフン族起源とされる説の両方を知っていたためである。ストーカーの主な情報源であるウィルキンソンは、ドイツ語の物語の信頼性を認め、ヴラドを邪悪な人物として描写している。実際、ストーカーの著作の草稿には、歴史上の人物への言及は一切なく、登場人物の名前は後の草稿を除いてすべて「ワムピール伯爵」と名付けられている。ストーカーは、ドラキュラ伯爵に関する本を執筆する際に、ワラキアの歴史に関する名前と「雑多な情報のかけら」を借りたに過ぎない。

ヴラドが生涯にわたって血を飲んだという記録はなく、宿敵であるオスマン帝国も彼を吸血鬼とは呼んでいない。最近の研究では、ヴラド3世がポルフィリン症を患っていた可能性が示唆されている。この病気は、日光や紫外線から常に身を隠し、肌が青白くなるなどの症状を引き起こす。

現在、ブラン城がドラキュラ城として知られているが、この城はドイツ騎士団が創建し、ヴラド3世の祖父ミルチャ1世が14世紀に居城としたもので、ヴラド自身は一時滞在したに過ぎないと言われる。ヴラドの本拠地と宮殿は、ブカレストの北西にあるトゥルゴヴィシュテにあった。また、ヴラドと縁の深いポエナリ城もモデルとされているが、ストーカーがこの城について知っていたという話はない。作品のモデルとなった城は、クレア・ハワード=メイデンの著書『The Essential Dracula』の中で、ブラム・ストーカーが招かれたことのあるイギリスのニュー・スレインズ城から着想を得たと見解を述べている。

9. 外見と描写

教皇ピウス2世の特使ニッコロ・モドルシエンセがブダでヴラドに会った際に描いた肖像画が、現存する唯一のヴラドの描写である。ヴラドの肖像画の複製が、インスブルックのアムブラス城にある「怪物肖像画ギャラリー」に展示されている。この絵は、ラドゥ・フロレスクによれば、「強靭で残忍、そしてどこか苦悩を秘めた男」で、「大きく、窪んだ、深緑色の、鋭い目」を持つと描写されている。モドルシエンセはヴラドが黒髪であったと述べているが、肖像画では明るい髪色に見えるため、髪の色は断定できない。絵画ではヴラドは大きな下唇をしている。

ヴラドの悪評はドイツ語圏で広まり、いくつかのルネサンス絵画にも見られる。彼はウィーンのベルヴェデーレ宮殿に展示されている15世紀の絵画で、聖アンデレの殉教の証人の中に描かれている。ウィーンのシュテファン大聖堂の礼拝堂にあるカルヴァリのキリストの絵画では、ヴラドに似た人物がキリストの証人の一人として描かれている。

ニッコロ・モドルシエンセによるヴラドの描写は以下の通りである。

「彼は背はそれほど高くなかったが、非常にがっしりとして強く、冷たく恐ろしい外見で、強靭で鷲鼻、膨らんだ鼻孔、薄く赤みがかった顔には非常に長いまつげが大きく見開かれた緑色の目を縁取っており、ふさふさした黒い眉毛がそれらを威嚇的に見せていた。顔と顎は髭を剃っていたが、口ひげはあった。膨らんだこめかみが頭部の大きさを増していた。雄牛のような首が彼の頭とつながり、そこから黒い巻き毛が彼の広い肩の体にかかっていた。」

ドイツ語圏で広まったヴラドの悪評は、いくつかのルネサンス絵画にも見られる。

彼の肖像は、同時代の宗教画にも影響を与え、悪役や証人の姿として描かれることがあった。