1. 国名

トルコ語による公式国名は Türkiye Cumhuriyetiテュルキイェ・ジュムフリイェティトルコ語 で、通称は Türkiyeテュルキイェトルコ語 である。日本語の「トルコ」という国名は、ポルトガル語で「トルコ人(男性単数)」または「トルコの(形容詞男性単数)」を意味する turcoポルトガル語 に由来する。漢字表記では「土耳古」と書かれ、略称は「土」である。

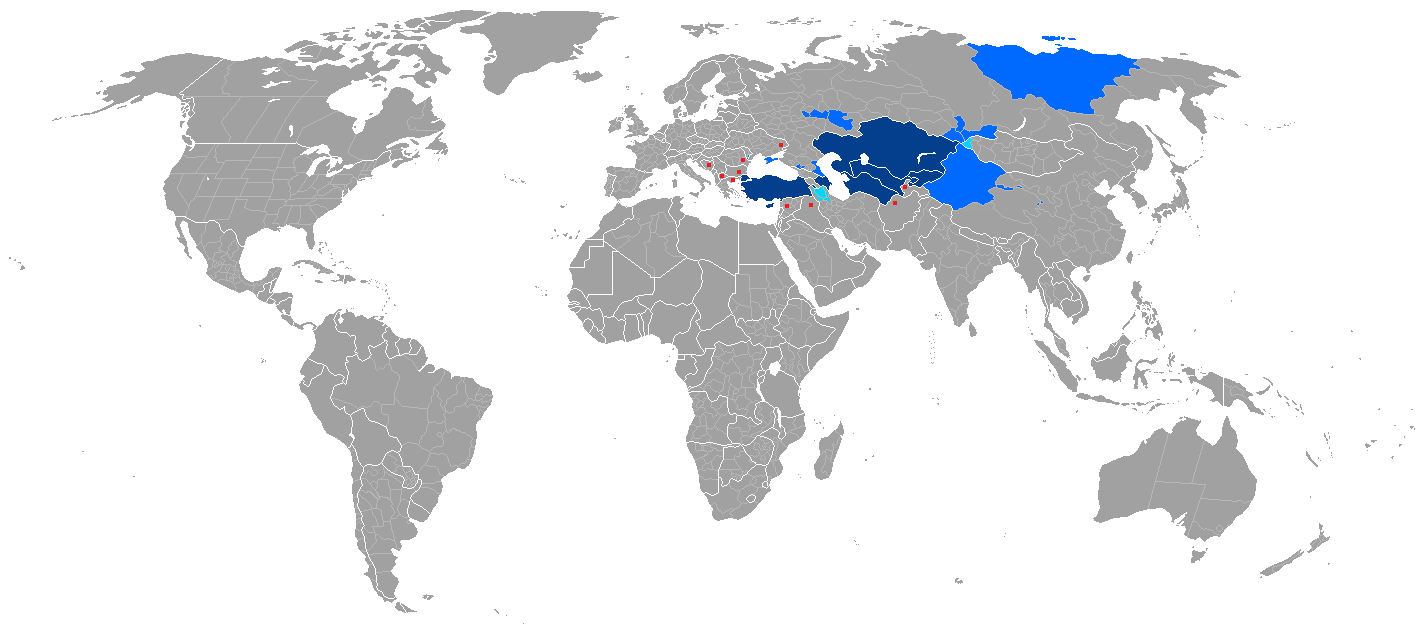

「Türkトルコ語」(テュルク)という言葉は、テュルク諸語において「強い」「力強さ」「熟した」または「繁栄している」「全盛期の」といった意味を持つ可能性があり、果物については「熟した」、人については「人生の盛り」「若々しく力強い」といった意味合いも持つとされる。民族名としての語源は未だ不明である。Türkトルコ語 という名称は、6世紀の中国の文献に見られるほか、テュルク諸語における最古の言及は突厥第二可汗国のものである。

10世紀の東ローマ帝国の史料では、「Τουρκίαトゥルキア現代ギリシア語」という名前が中世の二つの国家、すなわちハンガリー(西トゥルキア)とハザール(東トゥルキア)を指すために用いられていた。マムルーク朝は、その支配層がテュルク系であったため、「テュルク人の国」(Dawlat al-Turkダウラト・アッ=トゥルクアラビア語など)と呼ばれた。中央アジアの歴史的地域であるトルキスタンもまた「テュルク人の地」を意味する。

中英語では、1369年から1372年に書かれた『公爵夫人の書』において、アナトリアまたはオスマン帝国を指して Turkye中英語 や Turkeye中英語 という言葉が使われている。現代の綴りである「Turkey」は、少なくとも1719年には遡る。鳥の七面鳥(turkey)は、ホロホロチョウがトルコ経由でイングランドに取引されたことに由来して名付けられた。「Turkey」という名称は、オスマン帝国を指す国際条約でも使用されてきた。アレクサンドロポル条約により、「Türkiyeトルコ語」という名称が初めて国際文書に登場した。1921年にアフガニスタン首長国と締結された条約では、オスマン帝国の国名に似せて Devlet-i Âliyye-i Türkiyyeデヴレト・イ・アーリイェ・イ・テュルキイェオスマン語(崇高なるトルコ国家)という表現が用いられた。

2021年12月、レジェップ・タイイップ・エルドアン大統領は、Türkiyeテュルキイェトルコ語 が「トルコ国家の文化、文明、価値観を最も良く代表し表現する」として、公式英語国名としての Türkiyeトルコ語 の使用拡大を呼びかけた。2022年5月、トルコ政府は国際連合およびその他の国際機関に対し、英語での公式国名を Türkiyeトルコ語 と表記するよう要請し、国連はこれに合意した。この変更の背景には、英語の「turkey」が七面鳥を意味するほか、俗語で「失敗」「愚か者」といった否定的な意味合いを持つため、国家のブランドイメージを向上させる狙いがあるとされる。日本政府は、当面日本語表記は「トルコ」を継続しつつ、トルコ側から発出される文書などでは Türkiye英語 の使用を容認する立場を示している。

2. 歴史

トルコ地域の歴史は、アナトリア半島における人類の初期の定住から始まり、古代文明の興亡、セルジューク朝やオスマン帝国といったテュルク系民族による支配、そして近代的なトルコ共和国の成立と現代に至るまでの複雑な変遷を辿る。この地域は常にヨーロッパとアジアを結ぶ戦略的な要衝であり、多くの民族と文化が交錯する舞台となってきた。

2.1. 先史時代と古代

現在のトルコ地域には、旧石器時代後期から現生人類が居住しており、世界最古級の新石器時代の遺跡が数多く存在する。アナトリア半島の一部は肥沃な三日月地帯に含まれ、農耕発祥の地の一つである。特に有名な遺跡としては、約1万2千年前に遡る祭祀場とされるギョベクリ・テペや、大規模な集落跡であるチャタル・ヒュユク、アラジャ・ホユックなどが挙げられる。新石器時代のアナトリアの農耕民は、遺伝的にはイランやヨルダン渓谷の農耕民とは異なり、約9千年前にヨーロッパへも移住し、農耕文化を伝えた。トロイの最古層は約紀元前4500年に遡る。

アナトリアの歴史記録は、紀元前2000年頃のキュルテペで発見された粘土板文書に始まる。これらはアッシリアの商人植民地のものであった。当時のアナトリアでは、ハッティ語、フルリ語、ヒッタイト語、ルウィ語、パラー語などが話されていた。ハッティ語はアナトリア固有の言語で、現代の言語との関連は知られていない。フルリ語は北シリアで話されていた。ヒッタイト語、パラー語、ルウィ語は「最も古い書記されたインド・ヨーロッパ語」であり、アナトリア語派を形成していた。

ハッティ人の支配者は次第にヒッタイトの支配者に取って代わられた。ヒッタイト王国はアナトリア中央部に広大な王国を築き、首都をハットゥシャに置いた。紀元前1700年から紀元前1200年頃にかけて、パラー人やルウィ人と共存していた。ヒッタイト王国が崩壊し始めると、南東ヨーロッパからインド・ヨーロッパ語族のさらなる波が移住し、それに伴い戦乱が起こった。トラキア人も現在のトルコ領トラキア地方に存在していた。トロイア戦争が史実に基づいているかは不明であるが、トロイの青銅器時代後期の層は『イーリアス』の物語と最も一致する。

紀元前750年頃にはフリギアが成立し、ゴルディオンと現在のカイセリを二つの中心地とした。フリギア人はインド・ヨーロッパ語族の言語を話し、それはアナトリア諸語よりもギリシャ語に近かった。フリギア人は新ヒッタイト諸国やウラルトゥとアナトリアを共有していた。ルウィ語話者は、おそらく様々なアナトリアの新ヒッタイト諸国で多数派であった。ウラルトゥ人は非インド・ヨーロッパ語族の言語を話し、首都はヴァン湖周辺にあった。ウラルトゥとフリギアは紀元前7世紀に滅亡し、カリア人、リュキア人、リュディア人に取って代わられた。これら三つの文化は「アナトリアのハッティ都市の古代土着文化の再興」と見なすことができる。

紀元前1200年以前には、ミレトスを含む4つのギリシャ語集落がアナトリアに存在していた。紀元前1000年頃、ギリシャ人はアナトリア西岸への移住を開始した。これらの東ギリシャ植民都市は、古代ギリシャ文明の形成に重要な役割を果たし、主要なポリスにはミレトス、エフェソス、ハリカルナッソス、スミルナ(現在のイズミル)、そしてビザンティウム(現在のイスタンブール)が含まれる。これらの植民都市は、移住したギリシャ人の集団にちなんでアイオリス、イオニア、ドーリアとしてグループ化された。紀元前750年から480年にかけて、ミレトスとメガラによってアナトリアにおけるさらなるギリシャ植民が進められた。エーゲ海沿岸のギリシャ都市は交易で繁栄し、科学的・学術的にも顕著な業績を上げた。ミレトスのタレスやアナクシマンドロスはイオニア学派を創設し、合理主義と西洋哲学の基礎を築いた。

紀元前547年、キュロス2世がアナトリア東部を攻撃し、アケメネス朝ペルシア帝国は最終的にアナトリア西部にまで拡大した。東部では、アルメニア州がアケメネス朝の一部であった。ペルシア戦争後、アナトリアのエーゲ海沿岸のギリシャ都市国家は独立を回復したが、内陸部の大部分はアケメネス朝の一部として残った。世界の七不思議のうち二つ、エフェソスのアルテミス神殿とハリカルナッソスのマウソロス霊廟はアナトリアに位置していた。

紀元前334年のグラニコス川の戦いと紀元前333年のイッソスの戦いにおけるアレクサンドロス大王の勝利に続き、アケメネス朝は崩壊し、アナトリアはマケドニア帝国の一部となった。これにより、アナトリア内陸部の文化的均質化とヘレニズム化が進行したが、一部地域では抵抗も見られた。アレクサンドロス大王の死後、セレウコス朝がアナトリアの大部分を支配したが、マルマラ海や黒海沿岸地域ではアナトリア土着の国家が興った。アナトリア東部ではアルメニア王国が出現した。紀元前3世紀には、ケルト人がアナトリア中央部に侵入し、ガラティア人として約200年間にわたり主要な民族集団として存続した。

ペルガモン王国がセレウコス朝との紛争で援助を要請した際、共和政ローマは紀元前2世紀にアナトリアに介入した。後継者のいなかったペルガモン王は王国をローマに遺贈し、ローマはこれをアシア州として併合した。その後、アナトリアにおけるローマの影響力は増大した。アシアの晩祷虐殺事件やポントス王国とのミトリダテス戦争を経て、ローマが勝利を収めた。紀元前1世紀頃、ローマはポントスとビテュニアの一部を併合し、残りのアナトリア諸国をローマの衛星国とした。パルティアとの間ではローマ・パルティア戦争が何度か繰り返され、和平と戦争が交互に続いた。

使徒言行録によれば、聖パウロの尽力により、初期キリスト教会はアナトリアで著しい成長を遂げた。アナトリアにおける聖パウロの手紙は、最古のキリスト教文献を構成する。ローマの権威の下、325年のニカイア(イズニク)公会議のような公会議は、「基本的なキリスト教の教えの正統な表現」を発展させるための指針となった。

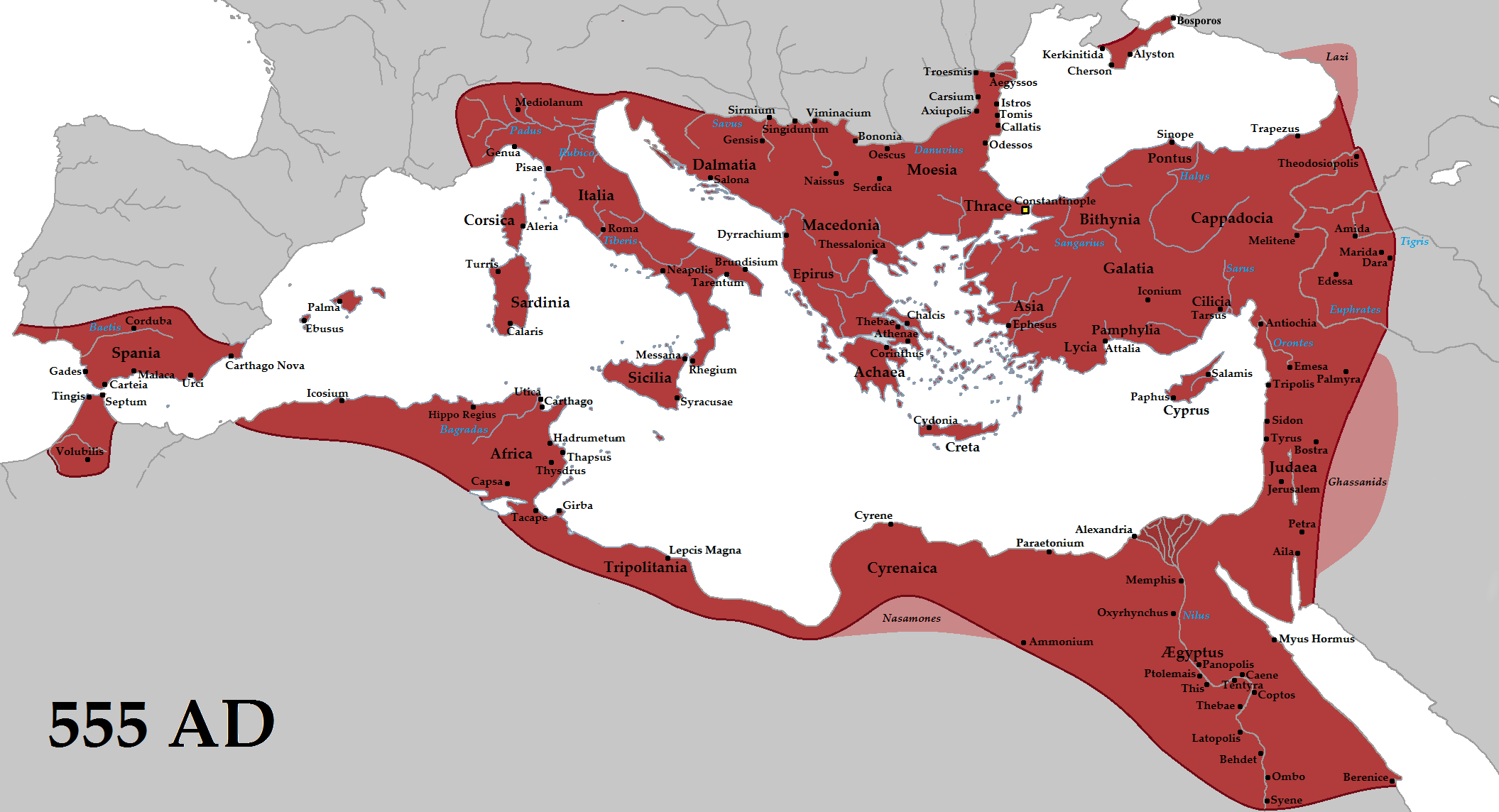

東ローマ帝国(ビザンツ帝国)は、古代末期および中世においてコンスタンティノープルを中心としたローマ帝国の継続国家であった。帝国の東半球は5世紀の西ローマ帝国滅亡を乗り越え、1453年のオスマン帝国によるコンスタンティノープルの陥落まで存続した。その存在期間の大部分において、帝国は地中海世界で最も強力な経済的、文化的、軍事的大国であり続けた。「ビザンツ帝国」という用語は帝国の滅亡後に作られたものであり、その市民は自国を「ローマ帝国」、自らを「ローマ人」と呼んでいた。帝都がローマからビザンティウムへ移ったこと、キリスト教が国教として採用されたこと、そしてラテン語に代わって中世ギリシャ語が優勢になったことから、現代の歴史家は初期の「ローマ帝国」と後期の「ビザンツ帝国」を区別している。

東ローマ帝国初期、アナトリア沿岸地域はギリシャ語圏であった。内陸部のアナトリアには、ゴート人、ケルト人、ペルシア人、ユダヤ人など、土着民に加えて多様な集団が存在した。内陸部のアナトリアは「高度にヘレニズム化」されていた。アナトリア語派の諸言語は、アナトリアのヘレニズム化の後に最終的に消滅した。

2.2. セルジューク朝とオスマン帝国

テュルク諸語の祖語は中央アジア東部に起源を持つと考えられている。初期のテュルク語話者は狩猟採集民と農耕民の両方であった可能性があり、後に遊牧的な牧畜民となった。初期および中世のテュルク系民族は、イラン系民族、モンゴル系民族、トカラ人、ウラル系民族、エニセイ系民族といった近隣民族との長期間の接触を通じて、東アジアと西ユーラシア双方の身体的特徴および遺伝的起源を広範囲に示していた。9世紀から10世紀にかけて、オグズはカスピ海およびアラル海の草原地帯に住んでいたテュルク系集団であった。キプチャクからの圧力もあり、オグズはイラン高原やトランスオクシアナへ移住した。彼らはその地域のイラン系集団と混ざり合い、イスラム教に改宗した。オグズ・テュルクはテュルクメンまたはトルコマンとしても知られていた。

セルジューク家の支配一族は、オグズ・テュルクのクヌク支族に起源を持つ。1040年、セルジューク朝はダンダーナカーンの戦いでガズナ朝を破り、ホラーサーンにセルジューク帝国を建国した。1055年には、アッバース朝の首都でありイスラーム黄金時代の中心地であったバグダードを占領した。帝国における芸術、文化、政治的伝統においてホラーサーンの伝統が果たした役割から、セルジューク時代は「トルコ、ペルシャ、イスラムの影響」が混ざり合ったものとして記述される。11世紀後半、セルジューク・テュルクは中世アルメニアとアナトリアへの侵攻を開始した。当時、アナトリアは多様性に富み、以前のヘレニズム化により大部分がギリシャ語圏となっていた。

セルジューク・テュルクは1071年のマンジケルトの戦いで東ローマ帝国を破り、後にルーム・セルジューク朝を建国した。この時期には、ダニシュメンド朝のようなテュルク君侯国(ベイリク)も存在した。セルジューク朝の到来はアナトリアにおけるテュルク化のプロセスを開始させ、テュルク系民族の移住、異民族婚、イスラム教への改宗が進んだ。この変化は数世紀にわたり徐々に進行した。メヴレヴィー教団のようなイスラム神秘主義教団の成員は、アナトリアの多様な人々のイスラム化に役割を果たした。セルジューク朝の拡大は十字軍の理由の一つとなった。13世紀には、モンゴル帝国の拡大から逃れてきた人々による、第二の重要なテュルク系民族の移住の波があった。ルーム・セルジューク朝は1243年のキョセ・ダグの戦いでモンゴル軍に敗れ、14世紀初頭までに消滅し、様々なテュルク君侯国に取って代わられた。

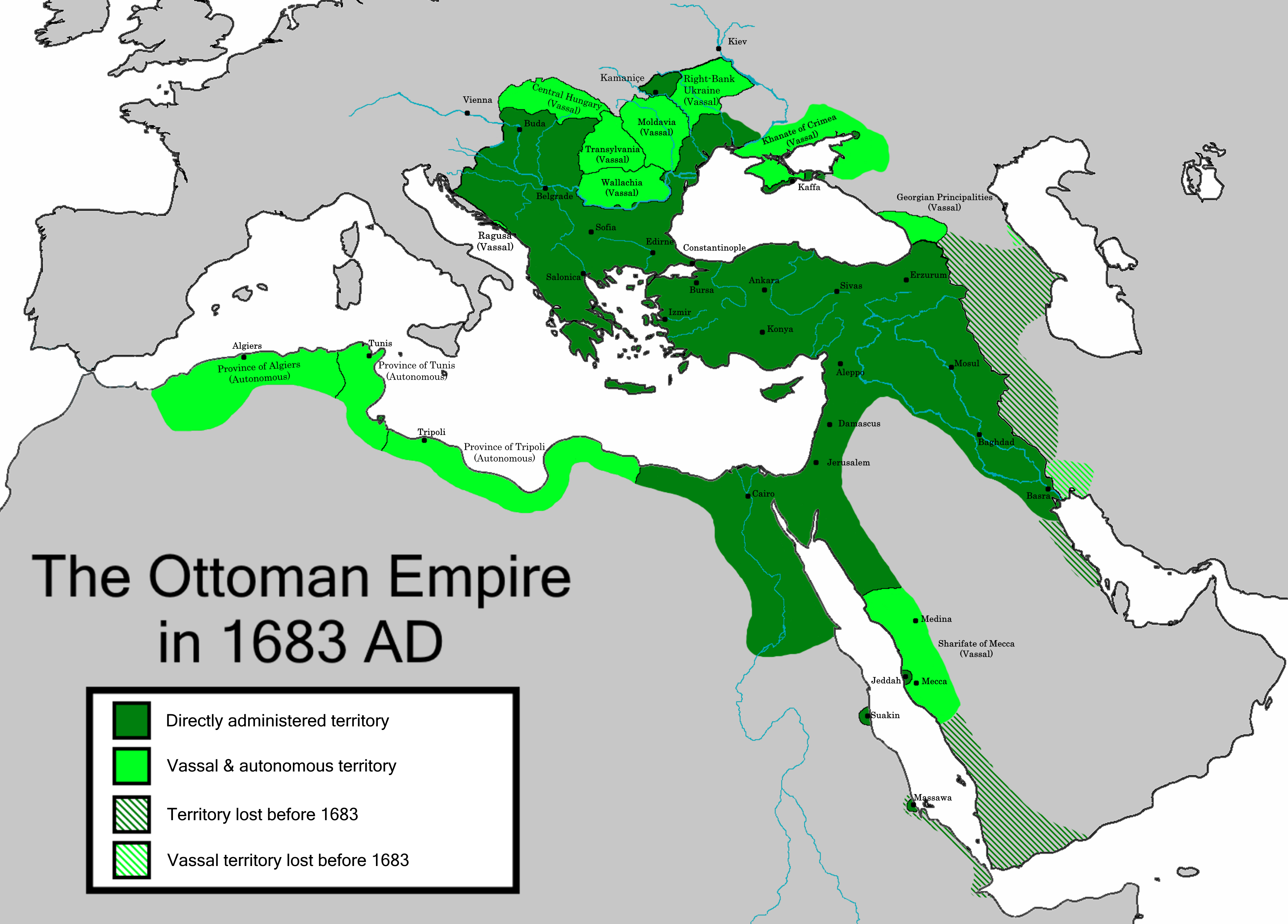

ソユット周辺を拠点としたオスマン君侯国は、14世紀初頭にオスマン1世によって建国された。オスマン帝国の年代記によれば、オスマンはオグズ・テュルクのカイ部族の子孫であるとされる。オスマン家はアナトリアの近隣のテュルク君侯国を併合し始め、バルカン半島へも拡大した。メフメト2世は1453年5月29日に首都コンスタンティノープルを攻略し、東ローマ帝国の征服を完了した。セリム1世はアナトリアをオスマン帝国の支配下に統一した。オスマン帝国がアナトリアとバルカン半島の様々な土着民と混ざり合う中で、テュルク化は継続した。

オスマン帝国はセリム1世とスレイマン1世の治世下で世界的な大国となった。16世紀から17世紀にかけて、スペインからの追放に続き、セファルディム・ユダヤ人がオスマン帝国へ移住した。18世紀後半以降、オスマン帝国は衰退し始めた。1839年にマフムト2世によって開始されたタンジマート改革は、西ヨーロッパで達成された進歩に沿ってオスマン国家を近代化することを目的としていた。1876年のオスマン帝国憲法はイスラム諸国の中で最初の憲法であったが、第一次立憲期は短命に終わった。

帝国が徐々に規模、軍事力、富を縮小させていく中で、特に1875年のオスマン経済危機と債務不履行の後、バルカン諸州での蜂起が起こり、1877年-1878年の露土戦争へと発展した。オスマン帝国の衰退は、様々な被支配民族の間でナショナリズム感情の高まりをもたらし、時折、アルメニア人に対するハミディイェ虐殺のような暴力事件へと発展し、最大30万人の命が奪われた。ヨーロッパのオスマン領(ルメリア)は第一次バルカン戦争(1912年-1913年)で失われた。オスマン帝国は第二次バルカン戦争(1913年)でエディルネなどヨーロッパの一部領土を回復することに成功した。

19世紀から20世紀初頭にかけて、オスマン帝国縮小期におけるムスリムの迫害およびロシア帝国におけるムスリムの迫害により、トルコ人を含む推定500万人が死亡した。500万から700万、あるいは700万から900万人の難民が、バルカン半島、カフカース、クリミア、地中海の島々から現在のトルコへ移住し、オスマン帝国の中心がアナトリアへ移った。少数のユダヤ人を除き、難民は圧倒的にイスラム教徒であり、トルコ人と非トルコ人(チェルケス人やクリミア・タタール人など)の両方を含んでいた。ポール・モイゼスは、バルカン戦争を「認識されていないジェノサイド」と呼び、複数の側が犠牲者であり加害者でもあったと述べている。チェルケス人難民には、チェルケス人虐殺の生存者が含まれていた。

1913年のクーデター後、三人のパシャがオスマン政府を掌握した。オスマン帝国は中央同盟国側として第一次世界大戦に参戦し、最終的に敗北した。戦時中、帝国のアルメニア人臣民はアルメニア人虐殺の一環としてシリアへ強制移送された。その結果、推定60万人から100万人以上、あるいは最大150万人のアルメニア人が殺害された。トルコ政府はこれらの出来事をジェノサイドとして認めることを拒否し、アルメニア人は東部戦域から「移転」されたに過ぎないと主張している。帝国の他の少数民族、例えばアッシリア人やギリシャ人に対してもジェノサイド的な作戦が実行された。1918年のムドロス休戦協定後、勝利した連合国は1920年のセーヴル条約を通じてオスマン帝国の分割を画策した。

2.3. トルコ共和国

第一次世界大戦後の連合国によるイスタンブールの占領(1918年)およびイズミル占領(1919年)は、トルコ国民運動の開始を促した。ガリポリの戦いで名を馳せた軍司令官ムスタファ・ケマル・パシャの指導の下、トルコ独立戦争(1919年-1923年)がセーヴル条約(1920年)の条項撤回を目指して戦われた。

アンカラのトルコ臨時政府は、1920年4月23日に自らを正当な政府と宣言し、旧オスマン帝国から新共和国への法的な移行を正式化し始めた。アンカラ政府は武力および外交闘争を展開した。1921年から1923年にかけて、アルメニア、ギリシャ、フランス、イギリスの軍隊が追放された。アンカラ政府の軍事的進撃と外交的成功は、1922年10月11日のムダニヤ休戦協定の調印につながった。1922年11月1日、アンカラのトルコ議会は正式にスルタン制を廃止し、623年間の君主制オスマン支配に終止符を打った。

1923年7月24日のローザンヌ条約は、セーヴル条約に取って代わり、オスマン帝国の後継国家としての新トルコ国家の主権を国際的に承認した。1923年10月4日、連合国によるトルコ占領は、イスタンブールからの最後の連合国軍の撤退をもって終了した。トルコ共和国は、1923年10月29日、国の新しい首都アンカラで正式に宣言された。ローザンヌ条約は、ギリシャとトルコの住民交換を規定した。

ムスタファ・ケマルは共和国初代大統領となり、多くのアタテュルクの改革を導入した。これらの改革は、旧来の宗教に基づく多共同体的なオスマン君主制を、世俗主義的な憲法の下で議院内閣制共和国として統治されるトルコ国民国家へと転換することを目的としていた。女性は1934年に国政選挙権を獲得した。姓法により、トルコ大国民議会はケマルに「アタテュルク」(トルコの父)という敬称を授与した。アタテュルクの改革は、一部のクルド人やザザ人部族の間で不満を引き起こし、1925年のシェイフ・サイード反乱や1937年のデルスィム反乱につながった。

イスメト・イノニュは、1938年のアタテュルク死去後、第二代大統領に就任した。1939年、ハタイ国は国民投票によりトルコへの併合を決議した。トルコは第二次世界大戦のほぼ全期間を通じて中立を維持したが、1945年2月23日に連合国側として参戦した。同年、トルコは国際連合の原加盟国となった。1950年、トルコは欧州評議会の加盟国となった。朝鮮戦争で国連軍の一員として戦った後、トルコは1952年にNATOに加盟し、地中海へのソビエト連邦の拡大に対する防波堤となった。

1960年、1971年、1980年、1997年に発生した軍事クーデターや軍事覚書は、トルコの民主的な多党制への移行を複雑にした。1960年から20世紀末にかけて、トルコ政界で複数回の選挙勝利を収めた著名な指導者には、スュレイマン・デミレル、ビュレント・エジェヴィト、トゥルグト・オザルがいた。PKKは1980年代に民間および軍事目標に対する「テロ攻撃キャンペーン」を開始した。PKKはトルコ、アメリカ合衆国、欧州連合によってテロ組織と指定されている。タンス・チルレルは1993年にトルコ初の女性首相となった。トルコは1987年にEECへの完全加盟を申請し、1995年に欧州連合関税同盟に加盟し、2005年に欧州連合との加盟交渉を開始した。関税同盟はトルコの製造業部門に重要な影響を与えた。

2014年、レジェップ・タイイップ・エルドアン首相がトルコ初の直接大統領選挙で勝利した。2016年7月15日、クーデター未遂事件が発生し、政府転覆が試みられた。トルコ政府によると、2024年時点で、2016年のクーデター未遂事件に関連して13,251人が投獄または有罪判決を受けている。2017年の国民投票により、議院内閣制は大統領行政制に置き換えられた。首相職は廃止され、その権限と義務は大統領に移管された。国民投票当日、投票がまだ進行中であったにもかかわらず、最高選挙評議会は各投票用紙に公式印が必要であるという規則を解除した。野党は、最大250万票の印のない投票用紙が有効とされたと主張した。

3. 地理

トルコはアジアとヨーロッパの2大陸にまたがる国で、その地理は多様な地形、気候、生態系を特徴とする。アナトリア半島の広大な高原、沿岸部の山脈、そして活発な地殻活動が、この地域の自然環境を形成している。

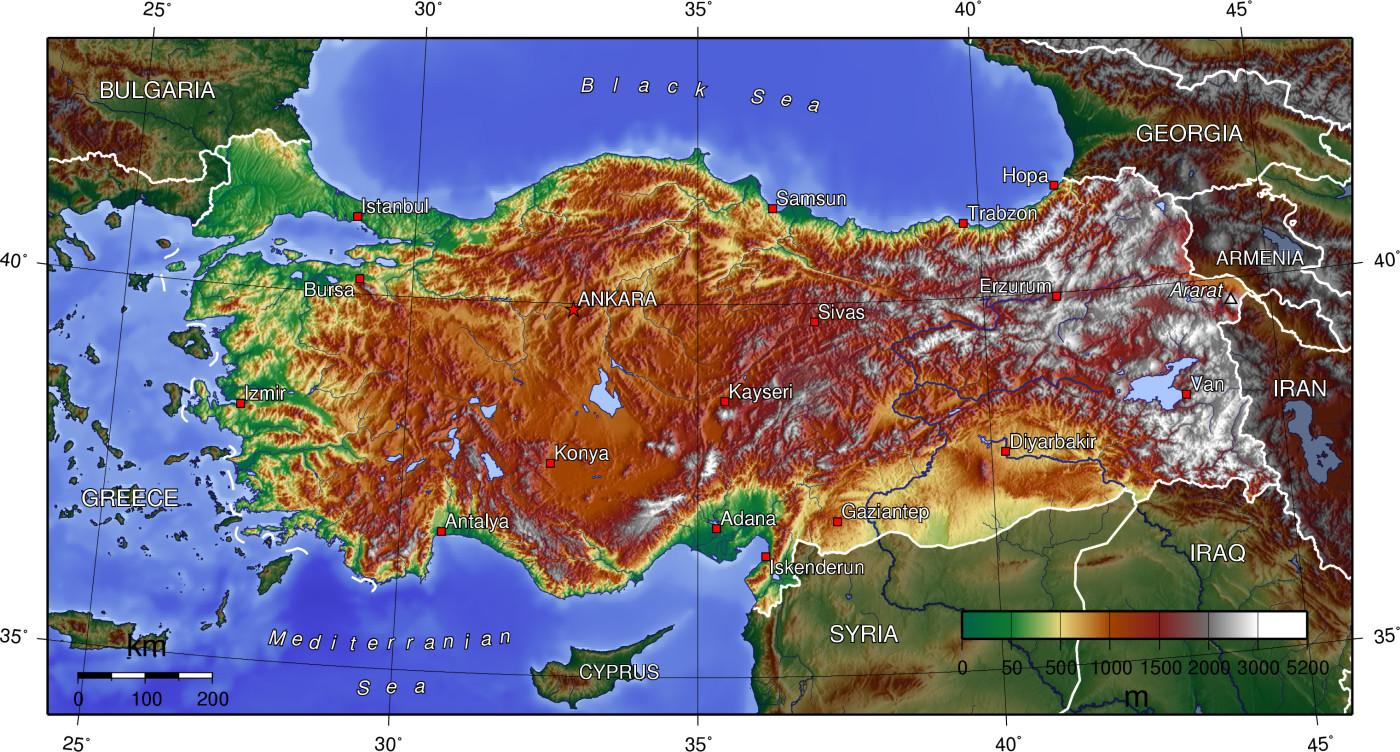

トルコは面積 78.36 万 km2 の国である。トルコ海峡とマルマラ海を挟んで、西アジアと南東ヨーロッパにまたがる。トルコのアジア側は国土面積の97%を占め、しばしばアナトリアと呼ばれる。アナトリアの東の境界は、黒海からイスケンデルン湾に至る不明確な線とする定義もある。トルコのヨーロッパ側である東トラキアは、人口の約10%を擁し、国土面積の3%を占める。国土は三方を海に囲まれており、西にエーゲ海、北に黒海、南に地中海がある。東にはジョージア、アルメニア、アゼルバイジャン、イランと国境を接する。南にはシリアとイラクと国境を接する。北のトラキア地方はギリシャとブルガリアと国境を接する。

トルコは「7つの主要地域」に分けられる:マルマラ地方、エーゲ海地方、中央アナトリア地方、黒海地方、東アナトリア地方、南東アナトリア地方、地中海地方。一般的な傾向として、内陸のアナトリア高原は東に進むにつれてますます起伏が激しくなる。山脈には、北にキョロール山脈とポントス山脈、南にトロス山脈がある。湖水地方には、ベイシェヒル湖やエイルディル湖など、トルコ最大の湖のいくつかが含まれる。

地理学者は、東アナトリア高原、イラン高原、アルメニア高原という用語を、アラビアプレートとユーラシアプレートが合流する山岳地帯を指すために用いてきた。東アナトリア高原とアルメニア高原の定義はほぼ重なる。東アナトリア地方には、トルコの最高地点であるアララト山(標高 5137 m)と、国内最大の湖であるヴァン湖がある。トルコ東部は、ユーフラテス川、チグリス川、アラス川などの河川の源流となっている。南東アナトリア地方には、上メソポタミアの北部平野が含まれる。

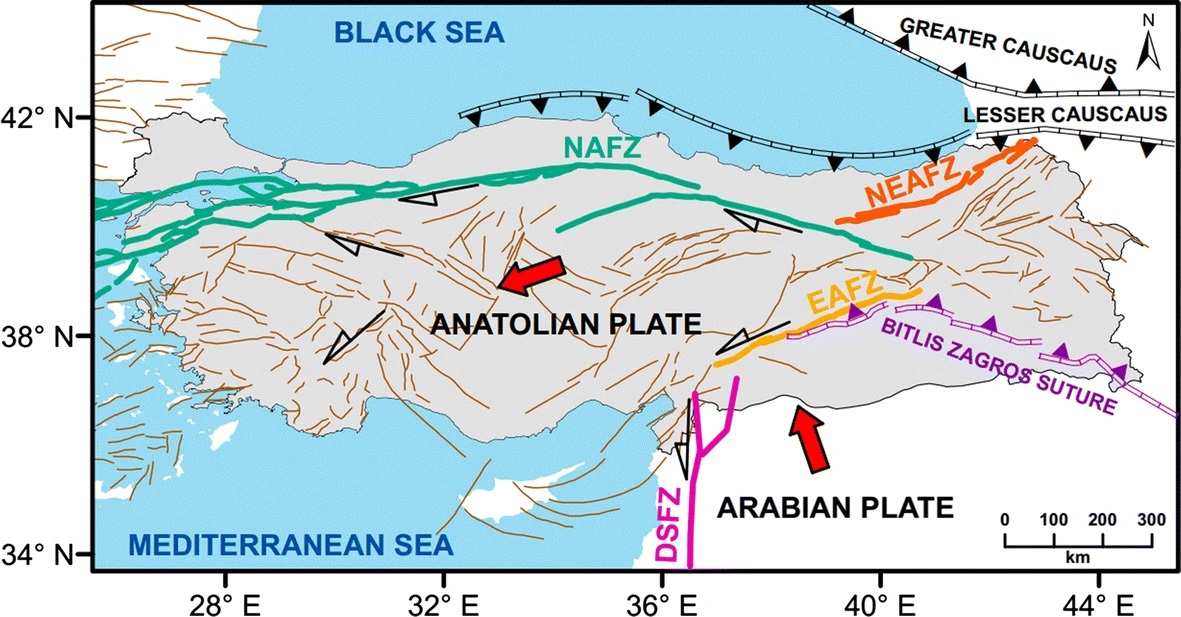

地震はトルコで頻繁に発生する。人口のほぼ全体が様々なレベルの地震リスクのある地域に居住しており、約70%が最高または第二の地震多発地域に住んでいる。アナトリアプレートは、北に北アナトリア断層帯、東に東アナトリア断層帯とビトリス・ザグロス衝突帯、南にヘレニックおよびキプロス沈み込み帯、西にエーゲ伸張帯と境を接している。1999年のイズミット地震および1999年のデュズジェ地震以降、北アナトリア断層帯の活動は「トルコで最も危険な自然災害の一つ」と考えられている。2023年トルコ・シリア地震は、現代トルコの歴史において最も死者数の多い地震であった。トルコは、同様の開発レベルを持つチリと比較して、地震対策の成功度が低いとしばしば不利に比較される。

3.1. 地形と地質

アナトリア半島と東トラキア地方は、複雑な地殻変動によって形成された多様な地形を特徴とする。国土の大部分を占めるアナトリア半島は、平均標高が1,000メートルを超える広大な高原地帯であり、周囲を山脈に囲まれている。北部には黒海に沿ってポントス山脈が東西に連なり、南部には地中海に沿ってトロス山脈が同じく東西に延びている。これらの山脈は、内陸の乾燥した気候と沿岸部の湿潤な気候を分ける役割も果たしている。

東アナトリア地方は特に山が険しく、トルコの最高峰であるアララト山(5137 m)や、多くの火山が存在する。この地域は、ユーフラテス川やチグリス川といった大河の源流地帯でもある。ヴァン湖は東アナトリア地方に位置する国内最大の湖であり、塩湖である。

アナトリア半島の中央部から西部にかけては、比較的平坦な高原が広がるが、ここにも火山活動の痕跡が見られる。カッパドキア地方の奇岩群は、火山噴出物が侵食されてできた特異な景観である。

ヨーロッパ側の東トラキア地方は、比較的標高の低い丘陵地帯と平野からなり、マルマラ海、ボスポラス海峡、ダーダネルス海峡によってアナトリア半島と隔てられている。これらの海峡は、黒海とエーゲ海・地中海を結ぶ重要な水路であり、地政学的にも極めて重要である。

トルコは、ユーラシアプレート、アフリカプレート、アラビアプレートという3つの主要な構造プレートの会合点に位置しているため、地震活動が非常に活発である。特に北アナトリア断層と東アナトリア断層は、大地震を頻繁に引き起こす主要な活断層である。1999年のイズミット地震や2023年のトルコ・シリア地震は、これらの断層の活動によるものであり、甚大な被害をもたらした。火山活動も地質学的な特徴の一つであり、特に東アナトリア地方には多くの火山が存在するが、近年活発な噴火は記録されていない。

主要な河川としては、ユーフラテス川、チグリス川のほか、クズルルマク川(古代のハリュス川)、イェシルルマク川、ゲディズ川、サカリヤ川などがある。これらの河川は、灌漑や水力発電に利用されている。湖沼も多く、最大のヴァン湖のほか、トゥズ湖(塩湖)、ベイシェヒル湖、エイルディル湖などがある。

3.2. 気候

トルコの気候は、広大な国土と複雑な地形を反映して非常に多様性に富んでいる。大きく分けて、沿岸部と内陸部で気候特性が大きく異なる。

エーゲ海沿岸および地中海沿岸地域は、典型的な地中海性気候(Csa)に属し、夏は高温乾燥、冬は温暖湿潤である。これらの地域は、オリーブや柑橘類の栽培に適しており、人気の観光地ともなっている。

黒海沿岸地域は、温暖湿潤気候(Cfa)または西岸海洋性気候(Cfb)に分類される。年間を通じて降水量が多く、特に東部ではトルコ国内で最も降水量が多い。夏は比較的涼しく湿度が高く、冬は穏やかで雨が多い。豊かな森林が広がり、お茶やヘーゼルナッツの栽培が盛んである。

マルマラ海沿岸地域(イスタンブールを含む)は、地中海性気候と温暖湿潤気候の移行帯にあたり、夏は暑く乾燥する傾向があるが、冬は比較的寒冷で降雪も見られる。

内陸部のアナトリア高原は、大陸性気候(BSk:ステップ気候、Dsa/Dsb:高地地中海性気候、Dfb:亜寒帯湿潤気候など地域により多様)を示し、夏と冬の気温差、昼夜の気温差が大きい。夏は非常に暑く乾燥する一方、冬は寒さが厳しく、広範囲で積雪が見られる。特に東アナトリア地方は標高が高いため、冬は極寒となり、-30 °Cから-40 °Cに達することもある。

近年の気候変動の影響はトルコにおいても顕著であり、干ばつの頻発、熱波、集中豪雨による洪水など、異常気象のリスクが増大している。特に水資源の脆弱性は深刻な問題であり、農業や生活用水への影響が懸念されている。政府は、2053年までにカーボンニュートラルを達成する目標を掲げ、再生可能エネルギーの導入促進やエネルギー効率の改善に取り組んでいるが、化石燃料への依存度は依然として高く、気候変動対策は国家的な重要課題となっている。

3.3. 生物多様性

トルコは、ヨーロッパ、アジア、アフリカという3つの旧大陸の陸路、海路、空路の交差点に位置し、その地理的地域全体にわたる生息地の多様性により、かなりの種多様性と活気に満ちた生態系を生み出してきた。世界の36の生物多様性ホットスポットのうち、トルコには3つが含まれている。これらは、地中海、イラノ・アナトリア、カフカースのホットスポットである。

トルコの森林には、トルコオーク(Quercus cerrisクエルクス・ケリスラテン語)が生息している。[[スズカケノキ属|スズカケノキ属}}(Platanusプラタナスラテン語)で最も一般的に見られる種は、[[スズカケノキ|オリエンタリス}}(Platanus orientalisプラタナス・オリエンタリスラテン語)である。トルコ松(Pinus brutiaピヌス・ブルティアラテン語)は、主にトルコおよびその他の東地中海諸国で見られる。チューリップのいくつかの野生種はアナトリア原産であり、この花は16世紀にオスマン帝国から持ち込まれた種によって初めて西ヨーロッパに紹介された。

トルコには40の国立公園、189の自然公園、31の自然保護区、80の野生生物保護区、109の自然記念物があり、ガリポリ半島歴史国立公園、ネムルト山国立公園、古代トロイ国立公園、オルデニズ自然公園、ポロネズキョイ自然公園などがある。北アナトリア針葉樹林・落葉樹林は、トルコ北部のポントス山脈の大部分を覆う生態域であり、カフカース混合林は山脈の東端に広がっている。この地域には、ハイタカ、イヌワシ、カタジロワシ、アシナガワシ、カフカースクロライチョウ、ベニマシコ、カベバシリなどのユーラシアの野生生物が生息している。

アナトリアヒョウ(Panthera pardus tullianaパンテラ・パルドゥス・トゥリアナラテン語)は、トルコの北東部および南東部地域でごく少数ながら依然として発見されている。オオヤマネコ、ヨーロッパヤマネコ、カラカルは、トルコの森林で見られる他のネコ科の種である。現在絶滅したカスピトラは、20世紀後半までトルコの最東端地域に生息していた。アンカラ原産の有名な家畜には、アンゴラ猫、アンゴラウサギ、アンゴラヤギがあり、ヴァン県原産のものにはヴァン猫がいる。国の犬種はカンガル(アナトリアン・シェパード・ドッグ)、マラクル、アクバシュである。

4. 政治

トルコは、大統領制 共和制国家であり、複数政党制を採用している。政府は立法府、行政府、司法府の三権で構成され、その政治体制は歴史的な経緯と近年の改革を経て形成されてきた。国内の人権状況や外交政策も重要な側面である。

トルコは、大統領制 共和制国家であり、複数政党制を採用している。現行トルコ憲法は1982年に採択された。トルコの単一国家体制において、国民は国、県、地方の3段階の政府に従属する。地方政府の任務は、通常、市政府と地区の間で分担され、行政府と立法府の役人は地区ごとの国民による多数決で選出される。政府は立法府(トルコ大国民議会)、行政府(大統領)、司法府(憲法裁判所、破毀院、管轄権紛争裁判所を含む)の三権で構成される。

議会は定数600議席で、人口に比例して各県に配分される。議会と大統領の任期は5年で、選挙は同日に行われる。大統領は直接選挙で選出され、2期目以降の再選はできないが、2期目に議会が早期大統領選挙を招集した場合はこの限りではない。憲法裁判所は15人の裁判官で構成され、任期は12年の単任制である。裁判官は65歳を超えると退職しなければならない。トルコ政治は民主主義の後退とますます関連付けられており、「競争的権威主義」体制と表現されている。

4.1. 政府構造

トルコは、1923年の共和国建国以来、厳格な世俗主義(ライクリッキ)の原則を国是としてきたが、近年、特にレジェップ・タイイップ・エルドアン政権下で、この原則の解釈や運用を巡る議論が活発化している。

憲法上、トルコは大統領制 共和制国家であり、三権分立が規定されている。

- 立法府:一院制のトルコ大国民議会(定数600議席、任期5年)が担う。議員は比例代表制に基づき、国民の直接選挙で選出される。法案の審議・可決、予算の承認、条約の批准、大統領の弾劾などを主要な権限とする。

- 行政府:大統領が国家元首であり、行政府の長も兼ねる。2017年の憲法改正により、それまでの議院内閣制から実権型大統領制へ移行した。大統領は国民の直接選挙で選出され、任期は5年で再選は1回のみ可能。首相職は廃止され、閣僚は大統領が任命する。大統領は法律の公布、条約の締結、軍の最高指揮権などを有する。

- 司法府:司法権は独立した裁判所によって行使される。主な裁判所として、憲法違反の審査を行う憲法裁判所、民事・刑事事件の最終審である破毀院(最高裁判所)、行政事件の最終審である国務院(行政裁判所)、そして裁判所の管轄権に関する紛争を解決する管轄権紛争裁判所がある。

三権分立の原則は憲法に明記されているものの、特に2017年の憲法改正以降、大統領への権力集中が進み、行政府の立法府・司法府への影響力が増大しているとの批判がある。このことは、トルコの民主主義の発展において重要な課題の一つとされている。歴史的に、トルコ軍は世俗主義の守護者として政治に大きな影響力を行使してきたが、近年の改革やエルドアン政権下での文民統制強化の動きにより、その役割は変化しつつある。

4.2. 政党と選挙

トルコは複数政党制を採用しており、歴史的にも多くの政党が興亡を繰り返してきた。主要な政党は、イデオロギーや支持基盤において多様性が見られる。

主要政党(歴史的政党及び現代の主要政党):

- 共和人民党(CHP):ムスタファ・ケマル・アタテュルクによって設立されたトルコ最古の政党。ケマリズム(世俗主義、共和国主義、国民主義など)を基本理念とし、中道左派的な社会民主主義を標榜する。長らくトルコ政治の主要な勢力の一つであり続けている。

- 公正発展党(AKP):2001年に設立された中道右派のイスラム系保守政党。レジェップ・タイイップ・エルドアン現大統領が共同設立者の一人。2002年以降、長期間にわたり政権を担い、経済成長を実現する一方で、権威主義的な傾向や世俗主義原則からの逸脱が国内外から批判されている。

- 民族主義者行動党(MHP):極右の民族主義政党。トルコ民族の優越性を主張し、強硬なナショナリズム政策を掲げる。近年はAKPと連携することが多い。

- 人民民主党(HDP、現DEM党):クルド系住民の権利擁護を主要な政策目標とする左派政党。少数民族の権利、民主主義、環境問題などを重視する。政府からテロ組織との関連を疑われ、弾圧の対象となることが多い。

- 善良党(İYİ Parti):MHPから分裂した中道右派の民族主義政党。AKP政権に批判的な立場を取る。

その他、歴史的には民主党、公正党、祖国党などが政権を担った時期があり、左派では社会民主人民党や民主左派党が影響力を持った。

選挙制度:

トルコでは、大統領選挙と議会総選挙が主要な国政選挙である。地方選挙も行われる。

- 大統領選挙:国民の直接選挙により選出される。任期は5年で、再選は1回のみ可能。過半数得票者がいない場合は、上位2名による決選投票が行われる。

- 議会総選挙:比例代表制(ドント方式)で行われる。全国で有効投票総数の7%以上(2022年選挙法改正以前は10%)を獲得した政党のみが議席を得られるという高い阻止条項が特徴である。これにより、小政党の乱立を防ぐ目的があるが、民意の反映を歪めているとの批判もある。小政党は選挙協力を組むことで、この阻止条項を回避することがある。

投票率:

トルコの選挙における投票率は、他の多くの国と比較して非常に高い水準にあり、通常80%を超える。これは、国民の政治参加意識の高さを示すものとされている。

近年の選挙では、政党間の対立が先鋭化し、メディアの偏向や選挙の公正性に対する懸念が指摘されることもある。

4.3. 法制度

トルコの法体系は、共和国建国時にオスマン帝国時代のシャリーア(イスラム法)に基づく法制度から、ヨーロッパ大陸法(特にスイス、ドイツ、フランス、イタリアの法典)をモデルとした世俗的な法制度へと移行した。

- 法体系:大陸法系に属する。主要な法典として、1926年に制定された民法(スイス民法を基礎とする)、同じく1926年制定の刑法(当初はイタリア刑法を基礎としたが、2005年にドイツ刑法に近い原則で大幅改正)、その他、商法、行政法、訴訟法などがある。イスラム法は公的な法制度からは排除されている。

- 裁判所構造:

- 憲法裁判所**(Anayasa Mahkemesi):法律や大統領令などの合憲性を審査する最高機関。個人の権利侵害に関する憲法訴願も扱う。

- 破毀院**(Yargıtay):民事事件および刑事事件における最終審(最高裁判所)。下級裁判所の判決に対する上訴を審理する。

- 国務院**(Danıştay):行政事件における最終審(行政裁判所)。行政行為の適法性を審査する。

- その他、下級裁判所として、民事裁判所、刑事裁判所、行政裁判所などが各地域に設置されている。また、特定の分野を扱う専門裁判所(労働裁判所、商事裁判所など)もある。

- 軍事司法制度も存在したが、2017年の憲法改正により平時の軍事裁判所は廃止され、軍人の犯罪も原則として民事裁判所で扱われるようになった。

- 法執行機関:

- 警察総局**(Emniyet Genel Müdürlüğü):主に都市部における法執行を担当する。内務省の管轄下にある。

- ジャンダルマ総司令部**(Jandarma Genel Komutanlığı):主に農村部や国境地帯における法執行および治安維持を担当する。平時は内務省の管轄下にあるが、戦時には軍の指揮下に入る。

- 沿岸警備隊司令部**(Sahil Güvenlik Komutanlığı):領海および内水における法執行、海難救助などを担当する。平時は内務省の管轄下にあるが、戦時には海軍の指揮下に入る。

近年、特に2010年代以降、司法の独立性や法の支配に対する懸国内外からの懸念が高まっている。政府による司法への介入、裁判官や検察官の人事への政治的影響、表現の自由や集会の自由の制限などが、人権団体や国際機関から指摘されている。

4.4. 人権

トルコ憲法第2条は、法の支配と人権の擁護に言及している。2000年代には、クルド語の公的使用と言語教育のための法改正が行われた。これには、クルド語の国営テレビチャンネルの開設も含まれる。アレヴィー派、トルコのクルド人、ロマ民族などの少数派の懸念に対処するため、様々な「開放」が行われた。女性に対する暴力に対する刑罰も強化された。

しかし、トルコの人権状況は、特に2010年代以降、国内外から厳しい視線が注がれている。主な懸念事項は以下の通りである。

- クルド人問題:最大の少数民族であるクルド人の権利は、長年にわたりトルコの主要な人権問題の一つである。クルド語の使用や文化的表現は一定程度認められるようになったものの、政治活動の制限、クルド系住民が多い南東部における治安作戦に伴う人権侵害、クルド系政治家や活動家の逮捕・訴追などが依然として問題視されている。特に、クルディスタン労働者党(PKK)との紛争に関連して、政府の対応が人権侵害につながっているとの批判が絶えない。

- 言論及び表現の自由:ジャーナリスト、学者、作家、SNS利用者などが、政府批判や特定の社会問題に関する発言を理由に逮捕・訴追されるケースが後を絶たない。テロリズム支援や国家侮辱といった曖昧な法律が、批判的な言論を抑圧するために利用されているとの指摘がある。メディアの多くが政府寄りの企業に買収されたり、政府からの圧力により自己検閲を強いられたりする状況も、言論の多様性を損なっている。2016年のクーデター未遂事件以降、多くのメディアが閉鎖され、多数のジャーナリストが職を失ったり投獄されたりした。

- 少数派(LGBTを含む)の権利:

- 宗教的少数派**:ギリシャ正教会、アルメニア使徒教会、ユダヤ教徒などの非イスラム教徒の少数派は、ローザンヌ条約で一定の権利が保障されているものの、実際には財産の返還問題、宗教教育の制限、宗教施設の建設・修復の困難さなどの課題に直面している。アレヴィー派はイスラム教内の少数派でありながら、政府からスンニ派とは異なる独自の宗教集団として十分な承認や支援を受けていないとの不満がある。

- LGBTの権利**:同性愛は犯罪ではないものの、LGBTの人々は社会的な差別や偏見に直面している。プライドパレードは2015年以降、イスタンブールなどで治安上の理由から禁止されることが多く、参加者が警察によって強制排除される事態も発生している。LGBTの権利擁護団体に対する圧力も報告されている。

- 民主主義の後退と法の支配:2017年の憲法改正による大統領制への移行後、権力が大統領に集中し、司法の独立性や議会のチェック機能が弱体化したとの批判が強い。クーデター未遂事件以降の非常事態宣言下で、令状なしの逮捕や大規模な公務員の解雇が行われ、適正な法手続きが軽視されたとの懸念がある。裁判官や検察官の人事に対する政府の介入も指摘されている。

- 社会的弱者の状況:女性に対する暴力(DV、名誉殺人など)は依然として深刻な問題である。イスタンブール条約からの脱退(2021年)は、女性の権利保護の後退として国内外から強い批判を浴びた。難民や移民、特にシリア内戦からの避難民の受け入れは人道的な側面を持つ一方で、彼らの労働条件や社会統合、一部地域社会との摩擦などが課題となっている。

これらの人権問題に対し、欧州評議会や欧州人権裁判所、アムネスティ・インターナショナル、ヒューマン・ライツ・ウォッチなどの国際機関やNGOは、トルコ政府に対して改善を求める勧告や報告書を繰り返し発表している。トルコ政府は、これらの批判の多くを内政干渉またはテロとの戦いを正当化するためのプロパガンダであるとして反論しているが、EU加盟交渉の停滞の大きな要因の一つともなっている。

4.5. 外交

トルコは地政学的にアジア、ヨーロッパ、中東の結節点に位置し、その外交政策は歴史的に複雑かつ多岐にわたる。冷戦終結以降、地域大国としての影響力を拡大しようとする動きと、伝統的な西側諸国との協調、そして周辺地域との関係強化の間で、バランスを取りながら国益を追求してきた。

- 北大西洋条約機構(NATO)加盟国としての役割:1952年以来のNATO加盟国であり、冷戦期にはソ連に対する南東の防波堤としての役割を担った。冷戦後も、NATOの主要メンバーとして、バルカン半島、アフガニスタン、リビアなどでの作戦に参加してきた。しかし、近年はロシアからのS-400ミサイルシステム購入問題などで、他のNATO加盟国との間に緊張が生じる場面も見られる。

- 欧州連合(EU)加盟交渉の過程及び現状:1963年に準加盟国となり、1987年に正式加盟を申請、2005年に加盟交渉を開始した。当初は経済成長や民主化改革への期待から加盟への機運が高まったが、キプロス問題、人権状況の悪化、法の支配の後退などを理由に、交渉は長らく停滞している。エルドアン政権下での権威主義的傾向の強まりは、EU加盟をさらに困難にしている。一方で、経済関係や難民問題におけるEUとの協力は継続している。

- 周辺地域との関係:

- 中央アジア・カフカース**:ソ連崩壊後、トルコ系諸国(アゼルバイジャン、カザフスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタン、キルギス)との経済的・文化的結びつきを強化し、テュルク諸国機構を通じて影響力を拡大しようとしている。特にアゼルバイジャンとは「一つの民族、二つの国家」をスローガンに緊密な関係を築き、ナゴルノ・カラバフ紛争ではアゼルバイジャンを強く支援した。

- 中東**:伝統的にイスラエルと良好な関係を築いていたが、パレスチナ問題を巡り関係が悪化。近年は、アラブ諸国(サウジアラビア、アラブ首長国連邦、エジプトなど)との関係改善を図る動きも見られる。シリア内戦には深く関与し、反体制派を支援する一方、国境地帯のクルド勢力(YPG)をテロ組織と見なし、軍事作戦を展開している。これにより、シリア政府やYPGを支援するアメリカとの関係にも影響が出ている。イランとは、歴史的に競合関係にありながらも、経済的な結びつきや一部地域問題での協調も見られる。

- バルカン**:オスマン帝国時代の歴史的・文化的繋がりから、バルカン諸国との関係を重視している。経済支援や文化交流を通じて影響力を維持しようとしている。

- 主要国との二国間関係及び紛争要因:

- ギリシャ**:エーゲ海の領海・領空問題、大陸棚の資源開発権、キプロス問題などを巡り、長年にわたり緊張関係が続いている。近年は東地中海の天然ガス開発を巡る対立が先鋭化したが、対話の動きもある。

- キプロス問題**:1974年のトルコ軍によるキプロス侵攻以降、島の北部にトルコ系住民による北キプロス・トルコ共和国(国際的に未承認、トルコのみが承認)が実効支配を続けている。この問題は、トルコのEU加盟交渉やギリシャとの関係における最大の障害の一つである。

- シリア**:上記参照。シリア領内へのトルコ軍の駐留や、トルコが支援する反体制派の支配地域を巡り、複雑な状況が続いている。

- イスラエル**:かつては中東における主要な友好国であったが、ガザ船団襲撃事件(2010年)以降、関係が急速に悪化。一時的な関係改善の試みもあったが、パレスチナ問題に関する立場の違いから、再び緊張が高まっている。2024年にはイスラエルとの貿易を停止した。

- 日本**:伝統的に友好関係にあり、経済協力を中心に良好な関係を維持している。エルトゥールル号遭難事件以来の親日感情も国民レベルで存在する。

- 国際機関での活動:G20のメンバーであり、新興経済国として国際的な経済秩序の形成に発言力を持つ。イスラム協力機構(OIC)の主要メンバーでもあり、イスラム世界の代表としての役割も意識している。その他、国際連合、世界貿易機関(WTO)など多くの国際機関で活動している。

近年、トルコ外交は「全方位外交」とも評され、西側諸国との同盟関係を維持しつつも、ロシア、中国、アフリカ諸国など、より多角的なパートナーシップを模索する傾向が強まっている。これは、国際秩序の多極化や、トルコ自身の地域大国としての自負を反映したものと考えられるが、その外交政策は時に予測不可能性や強硬さも指摘され、国際社会におけるトルコの立場を複雑なものにしている。人道的側面に関しては、シリア難民の受け入れ(ピーク時には300万人以上)は国際的に評価される一方で、国内の社会経済的負担や、難民の権利保障に関する課題も指摘されている。

4.6. 軍事

トルコ軍(Türk Silahlı Kuvvetleriトルコ語、TSK)は、国の防衛と安全保障を担う主要な組織である。NATO加盟国中、アメリカ合衆国に次ぐ第2位の兵員数を有し、地域における重要な軍事力と見なされている。

- 構成:トルコ軍は、陸軍、海軍、空軍の三軍から構成される。これに加えて、平時には内務省の管轄下にあるが、戦時にはそれぞれ陸軍および海軍の指揮下に入るジャンダルマ(国家憲兵隊)と沿岸警備隊が存在する。

- 兵力規模:2022年2月時点で、総兵力は約89万700人と推定されている。

- 徴兵制度:成人男性に対する徴兵制度が敷かれており、兵役期間は学歴や職務によって異なるが、通常6ヶ月から12ヶ月である。一定額の納付金を支払うことで兵役期間を1ヶ月に短縮する制度も存在する。良心的兵役拒否は認められておらず、代替的な文民役務も提供されていない。

- NATOにおける役割:1952年の加盟以来、NATOの集団防衛体制において重要な役割を果たしてきた。冷戦期にはソ連に対する南東欧の防衛線としての役割を担い、冷戦後もNATO主導の平和維持活動や軍事作戦に積極的に参加している。インジルリク空軍基地には、NATOの核共有政策の一環として、アメリカのB61核爆弾が約20発配備されている。

- 海外駐留兵力:トルコ軍は、アルバニアのパシャ・リマン基地、イラク、カタール、ソマリアなどに軍事基地を有し、比較的大規模な海外駐留兵力を維持している。また、1974年以降、北キプロスに約3万6千人の部隊を駐留させている。

- 防衛産業の発展:近年、トルコは国産兵器の開発・生産に力を入れており、無人航空機(ドローン)(例:バイカル・バイラクタルTB2、バイカル・バイラクタル・クズルエルマ)、装甲車両、艦船、ミサイルなどの分野で著しい発展を遂げている。アセルサン、トルコ航空宇宙産業(TAI)、ロケットサン、ASFATなどの企業は、世界の主要な防衛企業トップ100にランクインしている。防衛装備品の輸出も増加しており、国際的な軍事市場におけるトルコの存在感が高まっている。TAI TF カアンは、トルコが開発中の第5世代戦闘機である。

トルコ軍は、歴史的に国内政治においても強い影響力を持ってきたが(数度の軍事クーデターを実行)、近年の文民統制の強化やエルドアン政権下での軍改革により、その政治的役割は変化しつつある。しかし、国内の治安維持(特にクルド人問題に関連する南東部での作戦)や、シリア、イラク、リビアなど周辺地域への軍事介入も行っており、依然としてトルコの外交・安全保障政策において中心的な役割を担っている。

5. 行政区画

トルコは単一国家であり、その行政システムは中央行政と地方行政から構成される。中央行政はアンカラの中央政府と、81の県(ilトルコ語)およびその下部組織である郡(ilçeトルコ語)などの地方部局からなる。地方行政機関は、大都市自治体、市町村、区または村、および特別県行政から構成される。経済的および地理的な理由から、トルコは7つの地域と21の準地域にも分類される。

- マルマラ地方:イスタンブール、エディルネ、クルクラーレリ、テキルダー、チャナッカレ、コジャエリ、ヤロヴァ、サカリヤ、ビレジク、ブルサ、バルケスィル

- エーゲ海地方:イズミル、マニサ、アイドゥン、デニズリ、キュタヒヤ、アフィヨンカラヒサール、ウシャク、ムーラ

- 地中海地方:アンタルヤ、アダナ、メルスィン、ハタイ、ウスパルタ、ブルドゥル、カフラマンマラシュ、オスマニエ

- 黒海地方:ボル、デュズジェ、ゾングルダク、カラビュック、バルトゥン、カスタモヌ、チョルム、スィノプ、サムスン、アマスィヤ、トカト、オルドゥ、ギレスン、リゼ、アルトヴィン、トラブゾン、ギュミュシュハーネ、バイブルト

- 中央アナトリア地方:アンカラ、コンヤ、カイセリ、エスキシェヒル、スィヴァス、クルッカレ、クルシェヒル、ネヴシェヒル、ニーデ、アックサライ、カラマン、ヨズガト、チャンクル

- 東アナトリア地方:アール、アルダハン、エルズィンジャン、エルズルム、ハッキャリ、ウードゥル、カルス、マラティヤ、ムシュ、トゥンジェリ、ヴァン、ビンギョル、ビトリス、エラズー

- 南東アナトリア地方:アディヤマン、バトマン、ディヤルバクル、ガズィアンテプ、キリス、マルディン、スィイルト、シャンルウルファ、シュルナク

5.1. 主要都市

トルコの人口は都市部に集中しており、特に西部の大都市圏に多くの人口を抱えている。

- イスタンブール:トルコ最大の都市であり、経済、文化、歴史の中心地。マルマラ地方に位置し、ボスポラス海峡を挟んでアジアとヨーロッパの2大陸にまたがる。古代にはビザンティウム、後にコンスタンティノープルとして知られ、東ローマ帝国およびオスマン帝国の首都であった。人口は約1,580万人(2021年)。アヤソフィア、スルタンアフメト・モスク(ブルーモスク)、トプカプ宮殿など、数多くの歴史的建造物を有する世界的な観光都市でもある。

- アンカラ:トルコの首都であり、中央アナトリア地方に位置する。共和国建国の父ムスタファ・ケマル・アタテュルクによって新首都に選定された。行政機関が集中する政治の中心地であり、人口は約570万人(2021年)。アタテュルク廟(アヌトゥカビル)やアナトリア文明博物館などが主要な観光名所である。

- イズミル:エーゲ海岸に位置するトルコ第3の都市で、重要な港湾都市でもある。古代にはスミルナとして知られ、歴史的に商業と文化の拠点であった。人口は約440万人(2021年)。温暖な気候と美しい海岸線で知られ、エフェソスやペルガモンといった古代遺跡へのアクセス拠点ともなっている。

- ブルサ:マルマラ地方南部に位置するトルコ第4の都市。オスマン帝国初期の首都であり、多くの歴史的モスクやオスマン建築が残る。絹織物や自動車産業の中心地としても知られる。人口は約310万人(2021年)。近郊のウル山はスキーリゾートとして人気がある。

- アンタルヤ:地中海沿岸に位置するトルコ第5の都市。美しいビーチリゾートとして世界的に有名であり、トルコのリビエラの中心地。古代ローマ時代やセルジューク朝時代の遺跡も多く残る。人口は約260万人(2021年)。

- アダナ:トルコ南部に位置し、チュクロワ平野の中心都市。農業と工業が盛んで、特に綿花栽培で知られる。人口は約220万人(2021年)。

- コンヤ:中央アナトリア地方に位置する歴史都市。セルジューク朝の首都であり、旋舞教団(メヴレヴィー教団)の発祥地として知られる。メヴラーナ博物館は多くの巡礼者や観光客が訪れる。人口は約220万人(2021年)。

- ガズィアンテプ:トルコ南東部に位置し、ピスタチオやバクラヴァなどの食文化で有名。古代からの歴史を持つ都市であり、ゼウグマ・モザイク博物館にはローマ時代の見事なモザイクが収蔵されている。人口は約210万人(2021年)。

これらの都市は、それぞれ独自の歴史、文化、経済的特徴を持ち、トルコの多様性を反映している。

6. 経済

トルコ経済は、サービス業、工業、農業を主要な柱とし、新興市場国として成長を遂げてきた。近年は高インフレや通貨変動などの課題に直面しつつも、観光、自動車、建設などの産業が経済を牽引している。エネルギー自給率の向上や交通インフラの整備、科学技術への投資も進められている。

トルコは、高中所得国および新興市場国として分類される。経済協力開発機構(OECD)およびG20の創設メンバーであり、名目GDPでは世界第17位、購買力平価(PPP)調整後GDPでは世界第12位の経済規模を持つ。サービス業がGDPの大部分を占め、工業は30%以上、農業は約7%を占める。IMFの推計によると、2024年のトルコのPPPによる一人当たりGDPは40,283ドル、名目一人当たりGDPは15,666ドルである。トルコへの外国直接投資(FDI)は2007年に220億5000万ドルでピークに達し、2022年には130億9000万ドルに減少した。生産性の伸び悩みや高インフレなど、長期的な構造的・マクロ的障害により、潜在成長力は弱まっている。

6.1. 経済構造と現状

トルコ経済は、サービス業、製造業、農業を主要部門とする。サービス業はGDPの過半数を占め、観光、金融、運輸、通信などが重要な役割を担っている。製造業は自動車、電子機器、繊維、建設、鉄鋼、鉱業、食品加工などが中心で、輸出の大きな柱となっている。農業はGDPに占める割合は比較的小さいものの、依然として多くの雇用を生み出し、食料自給や一部農産物の輸出において重要である。

2007年から2021年にかけて、PPPベースで1日6.85ドル未満の国際貧困ラインを下回る人口の割合は20%から7.6%に減少した。2023年には、国内の貧困リスク率は13.9%であった。2021年には、ユーロスタットの定義によると、人口の34%が貧困または社会的排除のリスクにさらされていた。トルコの失業率は2022年に10.4%であった。2021年には、所得上位20%の所得層が総可処分所得の47%を受け取っていたのに対し、所得下位20%はわずか6%しか受け取っていなかったと推定されている。

労働者の権利や社会公平性の観点では、労働組合の組織率が低く、非正規雇用も一定数存在し、男女間の賃金格差や雇用機会の不平等といった課題も指摘されている。高インフレは国民生活に大きな影響を与えており、実質賃金の目減りや生活コストの上昇が問題となっている。政府は最低賃金の引き上げなどの対策を講じているが、インフレ抑制と経済成長の両立が大きな課題である。

6.2. 主要産業

トルコの主要産業は多岐にわたる。

- 自動車産業:フォード、ルノー、フィアット、トヨタ、ヒュンダイなど多くの国際的な自動車メーカーが生産拠点を持ち、ヨーロッパ市場向けの主要な輸出拠点となっている。国内資本による電気自動車メーカートゴも設立され、生産を開始している。

- 電子機器・家電産業:アルチェリッキ、ベステル、ベコなどの国内ブランドが強く、ヨーロッパをはじめとする国際市場でも競争力を持つ。

- 繊維・衣料産業:伝統的に強い産業であり、綿花栽培から最終製品まで一貫した生産体制を持つ。多くの国際ブランドの生産委託先となっているほか、国内ブランドも成長している。世界第5位の繊維輸出国である。

- 建設業:国内のインフラ整備や都市開発に加え、中東、アフリカ、中央アジアなど海外での建設プロジェクトも活発に行っている。国際建設業者トップ250リストにおける国際請負業者数では、2022年に世界第2位であった。

- 鉄鋼業:粗鋼生産量は世界第8位であり、国内需要を満たすとともに輸出も行っている。

- 鉱業:石炭、クロム、ホウ素、大理石などの資源が豊富である。

- 食品加工業:豊かな農産物を背景に、多様な食品加工業が発達している。

- 観光産業:GDPの約8%を占める重要な産業である。2022年には、外国人観光客数で世界第5位(5050万人)となった。歴史遺産、美しい海岸リゾート、豊かな食文化などが魅力であり、イスタンブールは2023年に世界で最も訪問された都市となり、アンタルヤも世界第4位であった。

これらの産業は、トルコ経済の成長と雇用創出に大きく貢献しているが、国際競争の激化、技術革新への対応、サプライチェーンの変動などの課題にも直面している。

6.3. 社会基盤

トルコの社会基盤は、エネルギー供給、交通網、通信インフラなど、経済発展と国民生活を支える上で重要な役割を担っている。近年、政府はこれらの分野への投資を積極的に進めている。

6.3.1. エネルギー

トルコは世界第16位の電力生産国である。エネルギー生産能力は大幅に増加し、再生可能エネルギーによる発電量は過去10年間で3倍になった。2019年には電力の43.8%を再生可能エネルギー源から生産した。トルコはまた、世界第4位の地熱発電国でもある。トルコ初の原子力発電所であるアックユ原子力発電所は、エネルギーミックスの多様化を促進する。総最終エネルギー消費量に関しては、化石燃料が依然として大きな役割を果たしており、73%を占めている。トルコの温室効果ガス排出の主な原因の一つは、エネルギーシステムにおける石炭の割合が大きいことである。2017年時点で、政府は低炭素エネルギー移行に投資していたが、化石燃料は依然として補助金を受けていた。2053年までに、トルコはカーボンニュートラルを目指している。

エネルギー供給の安全保障は、ガスと石油の輸入への依存度が高いことから、トルコの最優先事項となっている。トルコの主要なエネルギー供給源はロシア、西アジア、中央アジアである。最近発見されたサカリヤガス田でのガス生産は2023年に開始された。完全に稼働すれば、国内で必要とされる天然ガスの約30%を供給する。トルコは地域のエネルギー輸送ハブとなることを目指しており、ブルー・ストリーム、タークストリーム、バクー・トビリシ・ジェイハンパイプラインなど、いくつかの石油・ガスパイプラインが国内を横断している。これらのパイプラインは、カスピ海地域や中東からヨーロッパへのエネルギー供給ルートとして重要な役割を果たしているが、地政学的な緊張や環境問題への配慮も求められている。

6.3.2. 交通

トルコの交通網は、近年急速な発展を遂げている。

- 道路:2023年時点で、トルコには3726 kmの高速道路(Otoyolオトヨルトルコ語)と2.94 万 kmの上下分離道路(Bölünmüş yolボルンミュシュ・ヨルトルコ語)がある。主要都市間を結ぶ高速道路網が整備され、物流と旅客輸送の効率化が進んでいる。ボスポラス海峡を横断する橋(ボスポラス橋、ファーティフ・スルタン・メフメト橋、ヤウズ・スルタン・セリム橋)やトンネル(マルマライ、ユーラシア・トンネル)は、アジアとヨーロッパを結ぶ重要な交通路となっている。ダーダネルス海峡に架かるチャナッカレ1915橋は、世界最長の吊り橋である。イズミット湾を横断するオスマン・ガーズィー橋も重要なインフラである。

- 鉄道:トルコ国鉄(TCDD)が運営しており、従来型路線と高速鉄道路線の両方が存在する。近年、高速鉄道網の整備が重点的に進められており、アンカラとイスタンブール、コンヤ、スィヴァスなどを結ぶ路線が運行されている。都市部では、イスタンブール地下鉄が最大の地下鉄網であり、2019年には年間約7億400万人の乗客を輸送した。

- 航空:2024年時点で、トルコには115の空港がある。イスタンブール空港は、世界で最も利用者の多い空港トップ10の一つに数えられる。ターキッシュ エアラインズは、世界有数の航空会社として広範な国際路線網を持つ。

- 海運:トルコは三方を海に囲まれており、海運も重要な輸送手段である。イスタンブール、イズミル、メルスィンなどが主要な港湾である。

トルコはアジアとヨーロッパを結ぶ輸送ハブとなることを目指しており、ミドルコリドーなど、両大陸を結ぶ様々なルートの一部を構成している。2024年には、トルコ、イラク、アラブ首長国連邦、カタールが、イラクの港湾施設をトルコへ道路と鉄道で結ぶ協定に署名した。交通インフラの整備は、経済成長、地域統合、観光振興に不可欠であり、政府は引き続き大規模な投資を行っている。

6.4. 科学技術

トルコの研究開発(R&D)への支出は、GDPに占める割合が2000年の0.47%から2021年には1.40%へと増加した。科学技術雑誌における論文発表数では世界第16位、ネイチャー・インデックスでは第35位にランクされている。トルコ特許庁は、特許出願総数で世界第21位、意匠出願数では第3位である。トルコ特許庁への出願者の大多数はトルコ居住者である。世界の全ての特許庁において、トルコ居住者は特許出願総数で第21位にランクされている。2024年、トルコはグローバル・イノベーション・インデックスで世界第37位、高中所得国グループでは第3位にランクされた。

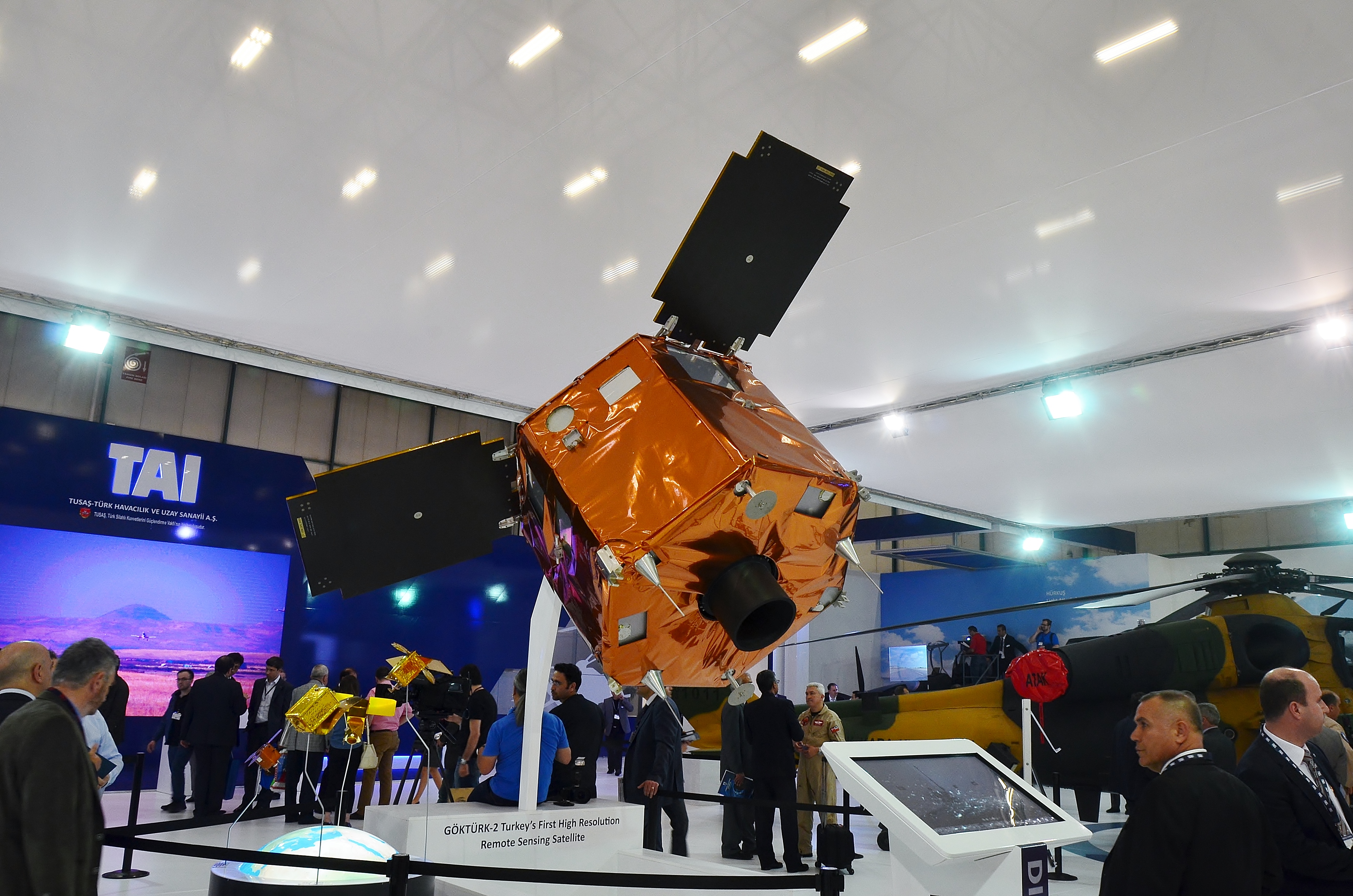

トルコ科学技術研究会議(TÜBİTAK)は、研究資金提供と研究実施の主要機関の一つである。トルコの宇宙計画は、国産の衛星打ち上げシステムの開発、宇宙探査、天文学、衛星通信能力の向上を目指している。ギョクテュルク計画の下、トルコ宇宙システム統合試験センターが建設された。トルコ初の国産通信衛星テュルク衛星6Aは2024年に打ち上げられる予定である。計画されている粒子加速器センターの一環として、TARLAと呼ばれる電子加速器が2024年に稼働を開始した。南極研究基地はホースシュー島に計画されている。

トルコは無人航空機(UAV)における重要な大国と見なされている。アセルサン、トルコ航空宇宙産業、ロケットサン、ASFATは、世界の防衛企業トップ100にランクインしている。トルコの防衛企業は、予算の大部分を研究開発に費やしている。アセルサンは量子技術の研究にも投資している。

7. 社会

トルコの社会は、急速な都市化と人口動態の変化、多様な民族と言語の共存、そして宗教と世俗主義のバランスを特徴とする。教育制度や医療制度の整備が進む一方で、移民問題や少数派の権利、治安維持などが現代社会の課題となっている。

7.1. 人口

2023年時点で、トルコの総人口は85,372,377人(一時保護下のシリア人を除く)である。人口の93%が都市部(県および郡の中心地)に居住している。年齢構成は、15歳から64歳の生産年齢人口が68.3%、0歳から14歳の年少人口が21.4%、65歳以上の高齢者人口が10.2%となっている。1950年から2020年にかけて、トルコの人口は2,090万人から8,360万人へと4倍以上に増加したが、2023年の人口増加率は0.1%と鈍化している。

2023年の合計特殊出生率は女性1人あたり1.51人で、人口置換水準である2.10人を下回っており、少子高齢化が進行しつつある。2018年の健康調査では、理想的な子供の数は女性1人あたり2.8人、既婚女性では3人とされており、実際の出生率との間にギャップが見られる。

都市化率は高く、特にイスタンブール、アンカラ、イズミルといった大都市圏への人口集中が進んでいる。これにより、都市部では住宅問題、交通渋滞、環境問題などが発生する一方、地方では過疎化や労働力不足が課題となっている。平均寿命は男女ともに伸びており、医療水準の向上や生活環境の改善が背景にある。

7.2. 民族と言語

トルコ憲法第66条は、「トルコ国民」をトルコ国家との市民的絆によって結ばれている者と定義している。トルコには少なくとも47の民族集団が存在すると推定されている。人口調査では1965年以降、民族に関する統計は含まれていないため、正確な民族構成のデータは存在しない。CIAワールドファクトブックによると、国民の70-75%がトルコ人である。KONDA Research and Consultancyの2006年の調査では76%であり、成人国民の78%が自らの民族的背景を「トルコ人」と自己認識していた。2021年の調査では、成人国民の77%がそのように自己認識していた。

クルド人は最大の少数民族であり、その正確な数は議論の対象となっているが、人口の12%から20%と推定されている。1990年の調査では、クルド人は人口の約12%を占めていた。クルド人は、アール、バトマン、ビンギョル、ビトリス、ディヤルバクル、ハッキャーリ、ウードゥル、マルディン、ムシュ、スィイルト、シュルナク、トゥンジェリ、ヴァンの各県で多数派を形成し、シャンルウルファではほぼ多数派(47%)、カルスでは大きな少数派(20%)となっている。さらに、国内移住により、トルコ中部および西部の全ての主要都市にクルド人ディアスポラのコミュニティが存在する。イスタンブールには推定300万人のクルド人がおり、世界最大のクルド人人口を抱える都市となっている。2021年の調査では、成人国民の19%がクルド人と自己認識していた。トルコ人とクルド人の両方など、複数の民族的アイデンティティを持つ人々もいる。2006年には、推定270万人のトルコ人とクルド人が民族間の結婚により親族関係にあった。

ワールドファクトブックによると、クルド人以外の少数民族は人口の7-12%を占める。2006年、KONDAはクルド人およびザザ人以外の少数民族が人口の8.2%を構成すると推定した。これには、「トルコ国民」のような一般的な記述をした人々、他のテュルク系背景を持つ人々、アラブ人、その他が含まれる。2021年の調査では、成人国民の4%が非トルコ人または非クルド人と自己認識していた。憲法裁判所によると、トルコで公式に認められている少数民族は、ローザンヌ条約で認められた3つの非イスラム教徒少数民族(アルメニア人、ギリシャ人、ユダヤ人)とブルガリア人の4つのみである。2013年、アンカラ第13巡回行政裁判所は、ローザンヌ条約の少数民族規定はアッシリア人とシリア語にも適用されるべきであるとの判決を下した。その他の未承認の民族グループには、アルバニア人、ボスニア人、チェルケス人、グルジア人、ラズ人、ポマク人、ロマが含まれる。

公用語はトルコ語であり、世界で最も広く話されているテュルク諸語である。人口の85%から90%が第一言語として話している。クルド語話者は最大の言語的少数派である。ある調査では、人口の13%がクルド語またはザザキ語を第一言語として話すと推定されている。その他の少数言語には、アラビア語、カフカス諸語、ガガウズ語などがある。公式に認められた少数民族の言語権は、アルメニア語、ブルガリア語、ギリシャ語、ヘブライ語(トルコ政府は、ローザンヌ条約の目的上、トルコのユダヤ人の言語はヘブライ語であると考えているが、歴史的にはラディーノ語や他のユダヤ諸語であった)、シリア語について法的に認められ保護されている。トルコには複数の危機に瀕する言語が存在する。

クルド人を含む少数民族の権利問題は、長年にわたりトルコ社会の重要な課題であり続けている。彼らの言語や文化の自由な表現、政治参加の権利、社会経済的機会の平等などが求められている。政府は一定の改革を進めてきたものの、特にクルド系住民が多い南東部では、治安対策と人権保障のバランスが常に問われている。

7.3. 移民

一時保護下のシリア人を除き、2023年にトルコには1,570,543人の外国籍市民がいた。1991年の湾岸戦争中には、数百万人のクルド人が山を越えてトルコおよびイランのクルド人地域へ逃れた。2010年代から2020年代初頭にかけてのトルコの移民危機は、数百万人の難民や移民の流入をもたらした。2020年4月時点で、トルコは世界で最も多くの難民を受け入れている国である。災害緊急事態管理庁がトルコの難民危機を管理している。2011年のシリア内戦開始前、トルコのアラブ人の推定数は100万人から200万人以上と様々であった。

2020年11月時点で、トルコには360万人のシリア難民がいた。これには、シリアのクルド人やシリアのトルクメン人など、シリアの他の民族グループも含まれる。2023年8月時点で、これらの難民の数は約330万人と推定されている。シリア人の数は、年初から約20万人減少した。政府は2023年11月までに23万8千人のシリア人に市民権を付与した。2023年5月時点で、2022年のロシアによるウクライナ侵攻からのウクライナ難民約9万6千人がトルコに避難している。2022年には、約10万人のロシア市民がトルコに移住し、トルコに移住した外国人のリストでトップとなり、2021年から218%以上の増加となった。

大量の難民・移民の流入は、トルコの社会経済に多大な影響を与えている。受け入れ当初は人道的観点から国際的な評価も高かったが、長期化するにつれて、雇用、住宅、教育、医療などの公共サービスへの負担が増大し、一部地域では地元住民との間に緊張が生じている。難民の労働市場への参加は、低賃金労働の増加や非正規雇用の拡大といった問題も引き起こしている。また、難民の社会統合や、特に子供たちの教育機会の確保は重要な課題である。政府は国際機関やNGOと協力して支援策を講じているが、その規模と複雑さから、持続可能な解決策の模索が続いている。

7.4. 宗教

トルコは、憲法で世俗主義(ライクリッキ)を国是とし、公式な国教を定めていない。信教の自由および良心の自由が保障されている。CIAワールドファクトブックによると、人口の99.8%がイスラム教徒であり、そのほとんどがスンニ派である。KONDA Research and Consultancyの2006年の調査では、イスラム教徒の割合は99.4%であった。アレヴィー派の人口については、マイノリティ・ライツ・グループ・インターナショナルによると10%から40%と推定されているが、KONDAの2006年の推定では5%であった。2021年の調査では、成人国民の4%がアレヴィー派、88%がスンニ派と自己認識していた。

現代トルコにおける非イスラム教徒の割合は、1914年の19.1%から1927年には2.5%へと激減した。現在、ワールドファクトブックによると、非イスラム教徒は人口の0.2%を構成する。KONDAの2006年の推定では、イスラム教以外の宗教を持つ人々は0.18%であった。非イスラム教徒のコミュニティには、アルメニア人、アッシリア人、ブルガリア正教徒、カトリック教徒、ギリシャ正教徒、ユダヤ教徒、プロテスタントなどが含まれる。トルコのキリスト教徒人口は、18万人から32万人と推定されている。トルコは、イスラム教徒が多数を占める国の中で最大のユダヤ人コミュニティを持つ。現在、トルコには439の教会とシナゴーグがある。

2006年、KONDAの推定では無宗教者は0.47%であった。KONDAによると、無神論者と自己認識する成人国民の割合は、2011年の2%から2021年には6%に増加した。2020年のGezici Araştırmaの世論調査では、Z世代の28.5%が無宗教であると自己認識していた。

世俗主義の原則は、教育、法律、政治など社会のあらゆる側面に適用されるとされてきたが、近年、特にエルドアン政権下で、公的領域における宗教の役割が増大する傾向が見られる。例えば、学校における宗教教育の強化、宗教的シンボル(ヒジャブなど)の公的機関での着用解禁、アヤソフィアのモスク化などが挙げられる。これらの動きは、世俗主義を重視する層からの批判や、社会の二極化を招いている側面もある。アレヴィー派は、スンニ派とは異なる独自の信仰を持つにもかかわらず、政府から十分な宗教的権利(礼拝所の公的承認、宗教指導者の育成支援など)が保障されていないとして、長年改善を求めている。

7.5. 教育

トルコの教育制度は、過去20年間で教育の質の向上と教育アクセスの大幅な拡大を達成してきた。2011年から2021年にかけて、25歳から34歳の若年層における中等教育後期または高等教育修了者の割合が最も大きく増加した国の一つであり、就学前教育機関の数も4倍に増加した。OECD生徒の学習到達度調査(PISA)の結果も、教育の質の向上を示唆している。しかし、OECD諸国との間には依然として格差が存在する。主な課題としては、学校間の生徒の学力差、農村部と都市部の格差、就学前教育へのアクセス、シリア難民の生徒の受け入れなどが挙げられる。

国家教育省が初等・中等教育を管轄している。義務教育は公立学校では無償で、12年間(初等4年、中等4年、高等学校4年)である。トルコには208の大学がある。学生は、高等教育機関入学試験(YKS)の結果と本人の希望に基づき、測定・選抜・配置センター(ÖSYM)によって大学に振り分けられる。全ての国公立大学および私立大学は、高等教育評議会(YÖK)の管理下にある。2016年以降、トルコ大統領が全ての国公立大学および私立大学の学長を直接任命している。

2024年のタイムズ・ハイアー・エデュケーション世界大学ランキングによると、トルコのトップ大学はコチ大学、中東工科大学、サバンジュ大学、イスタンブール工科大学であった。世界大学学術ランキングによると、トップはイスタンブール大学、健康科学大学、ハジェッテペ大学であった。トルコはエラスムス計画の加盟国である。トルコは近年、外国人学生のハブとなっており、2016年には795,962人の外国人学生がいた。2021年の政府奨学金プログラム「テュルキイェ奨学金」には、178カ国から16万5千人の応募があった。

教育における機会均等や質の向上は依然として重要な課題である。地域間格差や社会経済的背景による学力差の是正、教員の質の向上、カリキュラムの現代化などが求められている。また、近年の政治状況の変化が学問の自由や大学の自治に影響を与えているとの懸念も表明されている。

7.6. 保健

保健省は2003年から国民皆保険制度を運営している。これは「一般健康保険」(Genel Sağlık Sigortasıゲネル・サーウルック・スィゴルタストルコ語)として知られ、雇用主に対する税の追加課税(現在は5%)によって資金調達されている。公的部門の資金調達が医療費の約75.2%をカバーしている。国民皆保険制度にもかかわらず、2018年のGDPに占める医療費の総支出割合はOECD諸国の中で最も低く、GDPの6.3%であり、OECD平均の9.3%と比較して低い。国内には多くの私立病院が存在する。政府は2013年以降、都市病院として知られるいくつかの病院複合施設の建設を計画してきた。トルコは医療観光のトップ10の目的地の一つである。

平均寿命は78.6歳(男性75.9歳、女性81.3歳)であり、EU平均の81歳と比較される。トルコは肥満率が高く、成人人口の29.5%がボディマス指数(BMI)30以上である。大気汚染は早期死亡の主な原因の一つである。

国民皆保険制度の導入により、医療アクセスは大幅に改善されたが、依然として地域間の医療格差や専門医不足といった課題が存在する。生活習慣病の増加、特に肥満やそれに伴う糖尿病、心血管疾患の予防と対策が急務となっている。また、高齢化の進展に伴い、高齢者医療や介護サービスの充実も求められている。

7.7. 治安と法執行

トルコの国内治安状況は、地域や時期によって変動が見られる。一般的に、主要都市や観光地では比較的安全であるが、スリや置き引き、詐欺などの一般犯罪には注意が必要である。特に南東部では、クルド人問題に関連するテロ事件や治安部隊との衝突が散発的に発生しており、渡航には特別な注意が喚起されることがある。

主な犯罪の種類としては、窃盗、強盗、詐欺、麻薬関連犯罪、そして女性に対する暴力などが挙げられる。近年、サイバー犯罪も増加傾向にある。

腐敗問題は、トルコ社会における長年の課題の一つである。政府機関や公務員による汚職、縁故主義などが指摘されており、国際的な透明性評価機関によるランキングでも、トルコの評価は必ずしも高くない。政府は腐敗対策に取り組んでいるものの、その実効性については議論がある。

法執行機関としては、主に以下の組織が活動している。

- 警察総局(Emniyet Genel Müdürlüğü):都市部を中心に、一般の警察業務、交通取り締まり、組織犯罪対策などを担当する。内務省の管轄下にある。

- ジャンダルマ総司令部(Jandarma Genel Komutanlığı):主に農村部や国境地帯における法執行、治安維持、テロ対策などを担当する。平時は内務省の管轄下にあるが、軍事組織としての性格も持ち、戦時には軍の指揮下に入る。

- 沿岸警備隊司令部(Sahil Güvenlik Komutanlığı):領海および内水における法執行、密輸・密入国の取り締まり、海難救助などを担当する。平時は内務省の管轄下にあるが、戦時には海軍の指揮下に入る。

これらの法執行機関は、国内の治安維持と法の執行に努めているが、人権団体からは、時に過剰な実力行使や、被拘束者の権利侵害、公正な裁判の保障に関する懸念が表明されることもある。特に、2016年のクーデター未遂事件以降、多数の警察官やジャンダルマ隊員が解雇・逮捕され、組織再編が行われたことは、法執行機関の運営や能力にも影響を与えている可能性がある。

8. 文化

トルコの文化は、アナトリアの古代文明、ビザンツ帝国、イスラム文化、中央アジアのテュルク伝統、そして近代西洋文化が融合した多様な顔を持つ。文学、音楽、建築、食文化、スポーツなど、各分野で独自の発展を遂げ、国内外に影響を与えている。多くの世界遺産や無形文化遺産もその豊かさを示している。

トルコの文化は、その地理的な位置と長い歴史を反映し、多様な要素が融合して形成されている。アナトリア半島の古代文明、東ローマ帝国、イスラム文化、中央アジアのテュルク系民族の伝統、そして近代以降の西洋文化の影響が複雑に絡み合っている。19世紀のオスマン帝国では、トルコ人アイデンティティが議論され、トルコ主義、イスラム主義、西洋主義という三つの主要な見解が存在した。ヨーロッパやイスラムに加え、トルコ文化はアナトリアの土着文化の影響も受けていた。共和国樹立後、ケマリズムはトルコ文化を強調し、「イスラムを個人の信念の問題」にしようと試み、近代化を追求した。現在、トルコには様々な地域文化が存在する。音楽、民俗舞踊、ケバブの種類などは、地域を特定するために用いられることがある。トルコにはまた、国のスポーツリーグ、音楽バンド、映画スター、ファッショントレンドといった国民文化も存在する。トルコには21のユネスコ世界遺産と31の無形文化遺産が登録されている。

8.1. 文学・演劇・視覚芸術

トルコ文学は1000年以上の歴史を持つ。セルジューク朝およびオスマン帝国時代には、数多くの文学作品や詩が生まれた。中央アジアからのテュルク系の物語や詩も生き続けてきた。デデ・コルクトの書は、口承伝統の一例である。11世紀の『ディーワーン・ルガード・アッ=トゥルク』には、トルコ語の言語情報と詩が含まれている。ルーミーの影響を受けたユヌス・エムレは、アナトリア・トルコ詩の最も重要な作家の一人であった。オスマン帝国のディーワーン詩は、「洗練された言葉遣い」と複雑な語彙を用いた。それにはスーフィー神秘主義、ロマン主義、形式的要素が含まれていた。

19世紀以降、オスマン文学は西洋の影響を受け始めた。小説やジャーナリズムスタイルといった新しいジャンルが導入された。ハリト・ジヤ・ウシャクルギルによって書かれた『禁断の恋』(Aşk-ı Memnuアシュク・メムヌトルコ語)は、「最初の真に洗練されたトルコ小説」であった。トルコ初の女性小説家であるファトマ・アリイェ・トプズはフィクションを書いた。1923年の共和国宣言後、アタテュルクは言語改革やアルファベット改革などの改革を実施した。それ以来、トルコ文学は多様性を増しながらトルコの社会経済状況を反映してきた。1950年代半ばには、貧困から生じる困難を描いた「村小説」ジャンルが登場した。その一例が、ヤシャル・ケマルの『瘦せっぽちのメメッド』であり、これは1973年にトルコ初のノーベル文学賞候補となった。オルハン・パムクは2006年にノーベル文学賞を受賞した。

トルコには4つの「主要な演劇の伝統」がある。「民俗演劇、大衆演劇、宮廷演劇、西洋演劇」である。トルコの民俗演劇は何千年もの歴史を持ち、農村コミュニティの間で生き残ってきた。大衆演劇には、生身の俳優による演劇、人形劇、影絵芝居、そして語り物が含まれる。影絵芝居の一例として、カラギョズとハジワットカラギョズ・ヴェ・ハジワットトルコ語がある。宮廷演劇は、大衆演劇を洗練させたものであった。19世紀以降、西洋演劇の伝統がトルコに現れ始めた。トルコ共和国樹立後、国立音楽院と国立劇団が設立された。

トルコの視覚芸術シーンは、「装飾美術」と「純粋美術」の二つに分類できる。純粋美術、またはgüzel sanatlarギュゼル・サナトラルトルコ語には、彫刻と絵画が含まれる。これらの分野のトルコ人芸術家は世界的な評価を得ている。写真、ファッションデザイン、グラフィックアート、グラフィックデザインは、トルコ人芸術家が世界で知られている他の分野の一部である。2009年には、サザビーズ・ロンドンで最初の現代トルコ美術のオークションが開催された。イスタンブール現代美術館やイスタンブール・ビエンナーレは、現代トルコ美術のギャラリーや展覧会の一例である。トルコではまた、伝統芸術の復興も見られる。これには、陶器や絨毯などのオスマン帝国時代の伝統芸術が含まれる。織物と絨毯のデザイン、ガラスと陶器、書道、マーブリング(エブル)は、現代のトルコ人芸術家がイスラム世界で指導者として認められている芸術形式の一部である。

8.2. 音楽と舞踊

トルコの音楽ジャンルを分類することは問題があるかもしれないが、広義には3つのカテゴリーが考えられる。これらは「トルコ民俗音楽」、「トルコ芸術音楽」、そして複数のポピュラー音楽スタイルである。これらのポピュラー音楽スタイルには、アラベスク、ポップ、アナトリア・ロックが含まれる。

ポップミュージックの再興は、アジダ・ペッカン、セゼン・アクス、エロル・エヴギン、MFÖ、タルカン、セルタブ・エレネル、テオマン、ケナン・ドウル、レヴェント・ユクセル、ハンデ・イェネルといった国際的なトルコのポップスターを数多く生み出した。国際的に評価の高いトルコのジャズやブルースのミュージシャンや作曲家には、アフメト・エルテュン(アトランティック・レコードの創設者兼社長)、ニュケト・ルアジャン、ケレム・ギョルセヴなどがいる。

8.3. 建築

トルコには、チャタル・ヒュユクのような数多くの新石器時代の集落が存在する。青銅器時代からは、アラジャ・ホユックやトロイの第2層などの重要な建築遺構がある。特にエーゲ海地方には、様々な古代ギリシャおよび古代ローマの建築例が存在する。ビザンツ建築は西暦4世紀に遡る。その最良の例はアヤソフィアである。ビザンツ建築様式は、コンスタンティノープルの陥落後も発展を続け、ビザンツ復興建築などが生まれた。ルーム・セルジューク朝およびテュルク君侯国時代には、ビザンツ建築やアルメニア建築と、西アジアや中央アジアに見られる建築様式を融合させた独特の建築様式が出現した。セルジューク建築はしばしば石やレンガを使用し、数多くのキャラバンサライ、マドラサ、廟を生み出した。

オスマン建築はアナトリア北西部とトラキアで出現した。初期オスマン建築は、「伝統的なアナトリア・イスラム建築と地元の建築材料・技術」を融合させたものであった。イスタンブール征服後、16世紀から17世紀にかけてオスマン古典建築が出現した。古典期の最も重要な建築家はミマール・スィナンであり、その主要作品にはシェフザーデ・モスク、スレイマニエ・モスク、セリミエ・モスクなどがある。18世紀以降、オスマン建築はヨーロッパの要素の影響を受け、オスマン・バロック様式が発展した。ヨーロッパの影響は19世紀にも続き、バルヤン家による新バロック様式のドルマバフチェ宮殿などの作品がその例である。オスマン建築の最後の時期は、ヴェダト・テクやミマール・ケマレッディンの作品を含む第一次国民建築運動からなる。

1918年以降のトルコ建築は三つの時期に分けられる。1918年から1950年までの第一期には、第一次国民建築運動が含まれ、これはモダニズム建築へと移行した。公共建築物にはモダニズム的で記念碑的な建物が好まれたのに対し、個人住宅には「トルコの家」タイプのヴァナキュラー建築が影響を与えた。1950年から1980年までの第二期には、都市化、近代化、国際化が含まれる。住宅に関しては、「鉄筋コンクリート、スラブブロック、中層アパート」が普及した。

1980年以降の第三期は、ショッピングモールやオフィスタワーなど、消費者の習慣や国際的なトレンドによって定義される。「トルコの家スタイル」の高級住宅も需要がある。21世紀には、都市再開発プロジェクトがトレンドとなっている。地震などの自然災害に対する強靭性は、都市再開発プロジェクトの主要な目標の一つである。トルコの建築ストックの約3分の1にあたる670万戸が危険と評価され、都市再開発が必要とされている。

8.4. 食文化

トルコは地理的に多様で豊かな食文化を有している。トルコ料理はアナトリア料理、地中海料理、イラン料理、中央アジア料理、東アジア料理の影響を受けてきた。トルコ料理およびオスマン料理もまた、他の料理に影響を与えてきた。11世紀の『ディーワーン・ルガード・アッ=トゥルク』は、「現在のトルコ料理の多くが古代からの系統を持つこと」を記録している。ギュヴェチ、ブルグル、ビョレクは、トルコ料理の最も初期に記録された例のいくつかである。ケバブという言葉はペルシア語に由来するが、テュルク系民族は串を使って肉を調理することに慣れ親しんでいた。トルコ料理は様々な種類のケバブによって特徴づけられる。同様に、ピラフ料理もトルコ料理の影響を受けた。セルジューク朝およびオスマン帝国時代の料理に関するさらなる情報は、ルーミーやエヴリヤ・チェレビの著作から得られる。後者は「イスタンブールの食に関連するギルド」について記述している。

トルコの主食にはパンとヨーグルトがある。パンの種類にはラヴァシュやpideピデトルコ語(ピタパンの一種)などがある。アイランはヨーグルトから作られる飲み物である。トルコ西部ではオリーブオイルが使われる。穀物には小麦、トウモロコシ、大麦、オート麦、キビがある。豆、ヒヨコマメ、ナッツ、ナス、ラム肉は一般的に使われる食材の一部である。元々トルコ発祥のドネルケバブは、マリネしたラム肉のスライスを垂直に調理したものである。魚介類にはカタクチイワシなどがある。ドルマの種類やマントゥトルコ語は、野菜やパスタを詰めて作られる。サルマは、食用葉を具材の上に巻いて作られる。ヤフニ料理は野菜の煮込み料理である。トルコはメゼの伝統を持つ国の一つである。甘味料には蜂蜜、ペクメズ、ドライフルーツ、果物が使われる。元々トルコ発祥のフィロは、バクラヴァを作るために使われる生地である。ロクム(ターキッシュ・デライト)は「繊細だが粘り気のあるゼリー」である。

8.5. スポーツ

トルコで最も人気のあるスポーツはサッカーである。ガラタサライは2000年にUEFAカップとUEFAスーパーカップで優勝した。サッカートルコ代表は、2002 FIFAワールドカップ、FIFAコンフェデレーションズカップ2003、UEFA EURO 2008で銅メダルを獲得した。

バスケットボールやバレーボールといった他の主流スポーツも人気がある。男子バスケットボール代表チームおよび女子バスケットボール代表チームは成功を収めている。アナドル・エフェスSKは国際大会で最も成功したトルコのバスケットボールクラブである。フェネルバフチェは、ユーロリーグの決勝に3シーズン連続(2015-2016年、2016-2017年、2017-2018年)で進出し、2017年にはヨーロッパチャンピオンとなった。

2013-2014年ユーロリーグ女子バスケットボール選手権の決勝は、トルコの2チーム、ガラタサライとフェネルバフチェの間で行われ、ガラタサライが優勝した。フェネルバフチェは、2022-23年および2023-24年のユーロリーグで2連覇した後、2023年FIBAヨーロッパ女子スーパーカップで優勝した。

女子バレーボール代表チームはいくつかのメダルを獲得している。女子バレーボールクラブ、すなわちワクフバンクSK、フェネルバフチェ、エジザージュバシュ・ダイナビットは、数多くのヨーロッパ選手権タイトルとメダルを獲得している。

トルコの伝統的な国技は、オスマン帝国時代から続くヤールギュレシ(オイルレスリング)である。エディルネ県は1361年以来、毎年クルクプナル・オイルレスリング大会を開催しており、世界で最も古くから継続されているスポーツ競技会となっている。19世紀から20世紀初頭にかけて、コジャ・ユスフ、ヌルッラー・ハサン、クズルチュクル・マフムトといったオイルレスリングのチャンピオンたちは、ヨーロッパや北米で世界ヘビー級レスリング選手権タイトルを獲得し、国際的な名声を得た。FILAが管轄するフリースタイルレスリングやグレコローマンスタイルレスリングなどの国際的なレスリングスタイルも人気があり、トルコのレスラーたちは個人としてもナショナルチームとしても、ヨーロッパ選手権、世界選手権、オリンピックで多くのタイトルを獲得している。

8.6. メディアと映画

数百のテレビチャンネル、数千の地方および全国ラジオ局、数十の新聞、生産的で収益性の高い国産映画、そしてブロードバンドインターネット利用の急速な成長が、トルコの活気あるメディア産業を構成している。テレビ視聴者の大部分は、公共放送局TRTと、Kanal D、Show TV、ATV、Star TVのようなネットワークスタイルのチャンネルに分けられる。衛星放送やケーブルテレビシステムが広く普及しているため、放送メディアは非常に高い普及率を誇る。ラジオ・テレビ最高評議会(RTÜK)は、放送メディアを監督する政府機関である。発行部数で見ると、最も人気のある新聞は、『ポスタ』、『ヒュッリイェト』、『ソズジュ』、『サバフ』、『ハベルトゥルク』である。

フィリズ・アクン、ファトマ・ギレク、ヒュリヤ・コチイト、テュルキャン・ショライは、それぞれの時代のトルコ映画を代表する。メティン・エルクサン、ヌリ・ビルゲ・ジェイラン、ユルマズ・ギュネイ、ゼキ・デミルブクズ、フェルザン・オズペテクといったトルコの監督たちは、パルム・ドールや金熊賞など、数多くの国際的な賞を受賞している。

トルコのテレビドラマはトルコ国外でも人気が高まっており、利益と広報の両面でトルコの最も重要な輸出品の一つとなっている。過去10年間で中東のテレビ市場を席巻した後、トルコの番組は2016年には中南米の十数カ国で放送された。今日、トルコは世界第2位のテレビシリーズ輸出国である。

8.7. 世界遺産

{{main|トルコの世界遺産}}

トルコには、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が19件、複合遺産が2件、自然遺産が0件存在する(2024年現在)。また、31件の無形文化遺産も登録されている。

文化遺産には、古代都市トロイの考古遺跡、ヒッタイトの首都であったハットゥシャ、イスタンブール歴史地域(アヤソフィア、トプカプ宮殿、スルタンアフメト・モスクなどを含む)、サフランボル市街、ディヴリーイの大モスクと病院、クサントス=レトーン、ネムルト山の巨石像、アフロディシアス、ギョベクリ・テペなどがある。

複合遺産としては、ギョレメ国立公園とカッパドキアの岩窟群、ヒエラポリス-パムッカレが登録されており、自然の景観と文化的価値が融合した独特の遺産となっている。

これらの世界遺産は、トルコの長い歴史と多様な文明の痕跡を今に伝える貴重な財産であり、国内外から多くの観光客が訪れる。無形文化遺産には、トルココーヒーの文化と伝統、メヴレヴィー教団のセマー(旋回舞踊)、影絵芝居カラギョズ、伝統的なタイル芸術チニなどが含まれ、トルコの豊かな文化的多様性を示している。

8.8. 祝祭日

トルコの祝祭日は、国民の祝日と宗教的な祝祭に大別される。

国民の祝日:

- 1月1日:元日(Yılbaşıユルバシュトルコ語) - 法令上は休日だが祝祭日ではない。

- 4月23日:国民主権と子供の日(Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıウルサル・エゲメンリキ・ヴェ・チョジュク・バイラムトルコ語) - 1920年のトルコ大国民議会開設を記念。

- 5月1日:労働と連帯の日(Emek ve Dayanışma Günüエメキ・ヴェ・ダヤヌシュマ・ギュニュトルコ語) - メーデー。

- 5月19日:アタテュルク記念、青少年とスポーツの日(Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramıアタテュルク・アンマ・ゲンチリキ・ヴェ・スポル・バイラムトルコ語) - 1919年のムスタファ・ケマル・アタテュルクのサムスン上陸と独立戦争開始を記念。

- 7月15日:民主主義と国民結束の日(Demokrasi ve Milli Birlik Günüデモクラシー・ヴェ・ミッリ・ビルリキ・ギュニュトルコ語) - 2016年のクーデター未遂事件の犠牲者を追悼し、民主主義の勝利を記念(2017年より)。

- 8月30日:戦勝記念日(Zafer Bayramıザフェル・バイラムトルコ語) - 1922年のトルコ独立戦争におけるドゥムルプナルの戦いの勝利を記念。

- 10月29日:共和国記念日(Cumhuriyet Bayramıジュムフリイェト・バイラムトルコ語) - 1923年のトルコ共和国宣言を記念する最大の国家行事。

宗教的な祝祭(イスラム暦に基づくため、毎年日付が変動する):

- ラマダーン明けの祭り(Ramazan Bayramıラマザン・バイラムトルコ語、シェケル・バイラムとも呼ばれる):断食月ラマダーンの終了を祝う。3日間(または3日半)。親族や友人を訪問し、菓子や贈り物を交換する。

- 犠牲祭(Kurban Bayramıクルバン・バイラムトルコ語):預言者イブラーヒーム(アブラハム)の神への忠誠を記念し、羊などの家畜を犠牲として捧げ、貧しい人々と分かち合う。4日間(または4日半)。

これらの祝祭日には、家族や親戚が集まり、伝統的な料理や菓子を共にし、様々な文化的慣習が行われる。国民の祝日には、公式行事や軍事パレード、各種イベントが開催されることが多い。

9. 象徴

トルコの国家を象徴するものとして、国花、国獣、ナショナルカラーが定められており、これらは国の歴史、文化、自然、そして国民のアイデンティティと深く結びついている。

9.1. 国花

トルコの国花はチューリップである。チューリップは元々、パミール高原、ヒンドゥークシュ山脈、天山山脈を原産地とするが、中央アジアからのテュルク系民族の移住によってアナトリアへ持ち込まれ、栽培された。オスマン帝国時代、特に16世紀から18世紀(「チューリップ時代」と呼ばれる)には、宮廷を中心にチューリップの栽培と品種改良が盛んに行われ、数多くの園芸種が生み出された。チューリップは、オスマン文化において美、愛、富、権力の象徴とされ、詩や絵画、陶器、織物など、様々な芸術のモチーフとして用いられてきた。今日でも、トルコ国民にとってチューリップは特別な花であり、春になるとイスタンブールをはじめとする各地でチューリップ祭りが開催され、街を彩る。トルコの公式観光ロゴにもチューリップがデザインされている。

9.2. 国獣

トルコの国獣とされるのはハイイロオオカミ(Bozkurtボズクルトトルコ語)である。オオカミは、古代テュルク神話において重要な役割を果たしており、テュルク系民族の祖先を導いたとされるアセナ伝説など、多くの伝承や神話に登場する。オオカミは力、勇気、自由、独立の象徴とされ、トルコ人のナショナル・アイデンティティと深く結びついている。ケマル・アタテュルクも、国の象徴の一つとしてオオカミを重視したとされ、共和国初期の紙幣にもオオカミの絵が印刷されていた。現代においても、特に民族主義的な文脈で、オオカミはトルコの強さや不屈の精神を象徴する存在として用いられることがある。

9.3. ナショナルカラー

トルコのナショナルカラーは、国旗にも用いられている赤と白である。赤は殉教者の血、勇気、力強さを象徴し、白は純粋さ、平和、公正を象徴するとされる。これらの色は、スポーツの代表チームのユニフォームや、様々な国家的行事、装飾などに広く用いられている。

また、宝石の一種であるターコイズ(トルコ石)も、トルコを象徴する色として重要視されている。ターコイズブルーは、トルコの美しい空や海を連想させ、幸運や保護をもたらす色と信じられてきた。ターコイズは、オスマン帝国時代から宝飾品や建築装飾などに用いられ、トルコ文化の重要な一部となっている。「ターコイズ」という名称自体が「トルコの石」を意味するフランス語に由来するとも言われ、トルコとの歴史的な繋がりを示している。これら赤、白、ターコイズブルーの3色は、現代トルコの様々な分野で象徴的に使用されている。