1. 概要

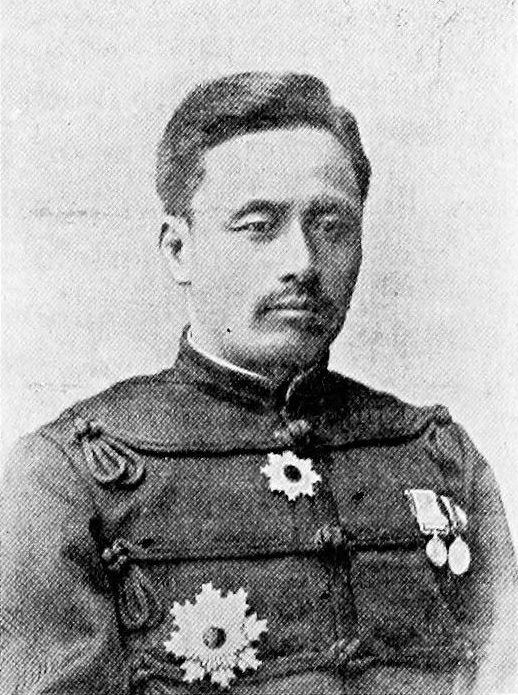

佐久間左馬太(さくま さまた、1844年11月19日 - 1915年8月5日)は、明治期の日本の陸軍軍人であり、華族(伯爵)。最終階級は陸軍大将に昇り、第5代台湾総督を務めた。彼の生涯は、激動の幕末から明治維新、そして日本の植民地統治時代を象徴するものであった。

佐久間は、第二次長州征伐、戊辰戦争、佐賀の乱、1874年の台湾出兵、西南戦争といった国内の主要な軍事衝突に参加し、その後日清戦争では第2師団長として威海衛攻略を指揮するなど、数々の戦功を挙げた。戦後は占領地総督、近衛師団長、東京衛戍総督などを歴任し、その軍歴を通じて男爵、子爵、伯爵へと昇叙された。

1906年に台湾総督に就任して以降、彼は9年間の長期にわたる在任期間中、台湾全土への日本による統治確立に注力した。特に、台湾の先住民に対する「理蕃事業」(平定・統制政策)を強硬に推進し、武力による制圧を行った一方で、台湾東部の開発、花蓮港の拡張、縦貫鉄道の全線開通など、インフラ整備と社会経済的発展にも貢献した。また、野球を台湾に導入した人物としても知られる。彼の統治は、台湾の近代化を促したと評価される一方で、先住民に対する抑圧的な政策は、後に歴史的批判の対象となった。

2. 生涯

佐久間左馬太の生涯は、日本の近代国家形成期における重要な転換点と深く結びついており、軍人としての功績と植民地統治における役割の双方において特筆される。

2.1. 出生と初期の軍歴

佐久間左馬太は、天保15年10月10日(1844年11月19日)、長州藩士の岡村孫七の次男として、長門国阿武郡(現在の山口県萩市)に生まれた。後に佐久間竹之丞の養子となる。彼は大村益次郎のもとで西洋兵学を学び、慶応2年(1866年)の第二次長州征伐では、長州藩諸隊の一つである亀山隊の大隊長として芸州口での防衛戦に従軍し、徳川幕府軍からの藩の防衛に貢献した。

明治維新へと続く戊辰戦争では、棚倉、二本松、会津といった各地を転戦し、特に会津戦争ではその功績を挙げた。維新後の1872年(明治5年)には、新設された大日本帝国陸軍に入隊し、陸軍大尉に任じられ、西海鎮台に配属された。

1874年(明治7年)2月、佐賀の乱の鎮圧に参加し、熊本城からの部隊を率いて鎮圧後、熊本鎮台の参謀長に就任した。同年には台湾出兵に従軍し、5月22日には石門の戦いにおいて、先住民からの待ち伏せ攻撃を受けた150名の部隊を指揮した。この戦いは、日本による台湾への軍事介入の始まりの一つとなった。1877年(明治10年)の西南戦争では、歩兵第6連隊長として参戦した。1878年(明治11年)には陸軍大佐に昇進し、1881年(明治14年)2月には陸軍少将に進級して仙台鎮台司令官に任命された。

2.2. 主要な軍事・行政職歴

1885年(明治18年)5月、佐久間左馬太は歩兵第10旅団長に任命され、翌1886年(明治19年)12月23日には陸軍中将に昇進した。同年には華族令に基づき、男爵の爵位を授与された。

1894年(明治27年)に勃発した日清戦争では、第2師団長として出征し、威海衛の攻略にあたった。戦後の1895年(明治28年)5月には山東省威海衛の占領地総督に就任した。同年8月20日には、その功績により勲一等旭日大綬章を受章し、子爵へと陞爵した。

その後、1896年(明治29年)5月10日には近衛師団長、同年10月14日には中部都督を歴任した。1898年(明治31年)9月28日には、最高位である陸軍大将に昇進した。一時休職期間を挟み、1904年(明治37年)5月1日には東京衛戍総督に就任した。

1906年(明治39年)4月11日、佐久間は第5代台湾総督に任命された。総督就任後、彼は勲一等旭日桐花大綬章を受章し、1907年(明治40年)9月21日には伯爵に陞爵した。

2.3. 晩年と逝去

佐久間左馬太は、約9年間にわたる台湾総督としての任期を全うし、1915年(大正4年)5月1日に総督を辞任して退役した。同年8月5日、70歳で逝去した。彼の死後、爵位は三男である佐久間俊一が継承した。俊一の長女である美子は、台湾のインフラ事業で財を成した富豪、賀田金三郎の長男である以武に嫁いだ。

3. 台湾総督としての活動

佐久間左馬太は第5代台湾総督として、1906年から1915年までの約9年間という長期にわたり台湾統治を担った。この期間、彼は主に台湾全土への日本統治の確立を目指し、強硬な「理蕃事業」を推進する一方で、台湾の社会経済基盤の整備にも大きく貢献した。

3.1. 植民地統治政策

佐久間左馬太の台湾総督としての在任期間は、台湾における漢民族系住民による武装抵抗が終息し、植民地当局の関心が山地に住む原住民部族の統制へと移った時期にあたる。佐久間が総督に選ばれた理由の一つには、彼が1874年の台湾出兵にすでに参加しており、原住民地域への日本の支配を拡大する任務に適任であると見なされたことが挙げられる。

彼の統治下で最も特筆すべきは、原住民に対する「理蕃事業」である。佐久間は、アタヤル族、ブヌン族、トルコ族(タロコ族)などの部族に対し、数度にわたる大規模な武装討伐作戦を指揮した。これらの軍事作戦は、単なる「平定」という言葉では収まらない、植民地当局による強硬な武力行使と人権抑圧の一面を持っていた。彼の任期中にこれらの「 pacification campaign(平定作戦)」が完了したことで、台湾総督を辞任することとなった。この政策は、台湾の隅々まで日本の支配を及ぼすことを目的としたものであり、その結果として多くの原住民が命を落とし、伝統的な生活様式を破壊されたという側面は、歴史的に重要な批判点として認識されている。

3.2. 社会経済的発展への寄与

佐久間左馬太は、台湾の社会経済的発展にも多大な貢献をした。特に、台湾東海岸の開発に尽力し、花蓮港の拡張や、難工事であったタロコ峡谷地域の開発を推進したことで高く評価されている。また、彼の在任中に縦貫鉄道が全線開通し、台湾の交通網が大きく発展した。

これらに加え、市街地のインフラ整備や博物館の開設、阿里山森林の本格的な伐採事業も進められた。文化面では、1910年に台湾に野球を導入した人物としても知られており、これが台湾における野球文化の礎を築いたとされている。これらの事業は、台湾の近代化と経済的基盤の確立に大きく寄与したが、その多くは植民地宗主国である日本の利益と資源確保を目的としていたことも付記されるべきである。

4. 年譜

佐久間左馬太の主要な職務任命、昇進、および人生における重要な出来事を時系列に整理した。

- 1872年(明治5年)4月8日 - 陸軍大尉初任

- 1874年(明治7年)4月5日 - 熊本鎮台参謀長

- 1875年(明治8年)4月14日 - 歩兵第6連隊長

- 1878年(明治11年)11月21日 - 陸軍大佐昇進

- 1881年(明治14年)2月7日 - 陸軍少将昇進、仙台鎮台司令官

- 1885年(明治18年)5月21日 - 歩兵第10旅団長

- 1886年(明治19年)3月16日 - 仙台鎮台司令官

- 1886年(明治19年)12月23日 - 陸軍中将

- 1887年(明治20年)5月24日 - 男爵叙任

- 1888年(明治21年)5月14日 - 第2師団長

- 1895年(明治28年)4月5日 - 占領地総督

- 1895年(明治28年)8月20日 - 子爵陞爵

- 1896年(明治29年)5月10日 - 近衛師団長

- 1896年(明治29年)10月14日 - 中部都督

- 1898年(明治31年)9月28日 - 陸軍大将昇進

- 1900年(明治35年)12月25日 - 明治34年陸軍始観兵式諸兵指揮官被仰付

- 1902年(明治35年)10月29日 - 休職

- 1904年(明治37年)5月1日 - 東京衛戍総督

- 1906年(明治39年)4月11日 - 台湾総督

- 1907年(明治40年)9月21日 - 伯爵陞爵

- 1915年(大正4年)5月1日 - 台湾総督辞任・退役

- 1915年(大正4年)8月5日 - 逝去

5. 栄典

佐久間左馬太は、その生涯において数々の位階と勲章、そして爵位を授与された。

;位階

- 1886年(明治19年)10月28日 - 従四位

- 1895年(明治28年)12月20日 - 正三位

- 1901年(明治34年)1月31日 - 従二位

- 1909年(明治42年)9月20日 - 正二位

;勲章等

- 1882年(明治15年)11月1日 - 勲三等旭日中綬章

- 1887年(明治20年)11月25日 - 勲二等旭日重光章

- 1889年(明治22年)11月25日 - 大日本帝国憲法発布記念章

- 1895年(明治28年)8月20日 - 子爵叙任、勲一等旭日大綬章

- 1895年(明治28年)11月18日 - 明治二十七八年従軍記章

- 1906年(明治39年)4月1日 - 勲一等旭日桐花大綬章、明治三十七八年従軍記章

- 1907年(明治40年)9月21日 - 伯爵陞爵

6. 評価と遺産

佐久間左馬太に対する評価は多角的であり、彼の軍事的な功績と台湾総督としての業績は一定の肯定的見解がある一方で、特に台湾の先住民に対する政策については、その強硬な手法から今日に至るまで批判と議論の対象となっている。

6.1. 肯定的評価

軍人としての佐久間は、幕末から明治時代にかけての動乱期において、数々の重要な戦役で指揮を執り、日本の近代軍事力確立に貢献した。特に日清戦争における第2師団長としての威海衛攻略は、彼の軍事的手腕を示すものとして評価されている。

台湾総督としては、約9年という長期にわたる在任期間中に、台湾のインフラ整備と経済発展に尽力したことが肯定的に評価される。具体的には、台湾東海岸の開発、花蓮港の拡張、縦貫鉄道の全線開通、都市インフラの整備、博物館の開設、阿里山の森林資源開発などが挙げられる。また、1910年に台湾に野球を導入したことは、今日の台湾における野球文化の発展の礎を築いたと見なされている。これらの取り組みは、台湾の近代化と経済的基盤の強化に寄与した側面がある。

6.2. 批判と論争

一方で、佐久間左馬太の台湾総督としての統治は、その強硬な植民地統治政策、特に原住民に対する「理蕃事業」において、深刻な批判と論争の対象となっている。彼は、漢民族系住民の武装抵抗が終息した後、残された山地原住民の「 pacification(平定)」を最重要課題と位置づけ、自らアタヤル族、ブヌン族、トルコ族などに対する大規模な武装討伐作戦を指揮した。これらの作戦は、日本の支配を台湾全土に及ぼすために、原住民の伝統的な生活圏を侵し、多大な犠牲を強いるものであった。

この「理蕃事業」は、当時の国際的な植民地政策の文脈で「未開地の開発」と正当化されたものの、実際には人権を軽視した武力による制圧であり、原住民文化の破壊や強制移住を伴うものであった。佐久間の統治下で行われたこれらの行為は、現代の歴史学や人権の観点からは、植民地主義の負の遺産として厳しく批判されている。

6.3. 記念と追悼

佐久間左馬太の死後、彼は国家神道における祭神となり、彼の功績を顕彰するため、神奈川県相模原市に佐久間神社が創建された。この神社は現在も存在している。また、かつての台湾の首都である台北(当時のタイホク)にも「佐久間神社」が建立されたが、こちらは後に廃社となり、現在再建の試みは成功していない。台北にはかつて彼の名にちなんだ佐久間町が存在した。

7. 関連項目

- 台湾総督

- 台湾統治時代

- 佐久間神社

- 大村益次郎

- 日清戦争

- 戊辰戦争

- 佐賀の乱

- 台湾出兵 (1874年)

- 西南戦争

- 威海衛の戦い

- 陸軍大将

- 近衛師団

- 台湾の神社

- 十普寺

- 佐久間俊一

- 賀田金三郎