1. 概要

日本は、東アジアに位置する島国であり、北海道、本州、四国、九州の主要4島と、約1万4000{{Cite web |title=日本の島の数 |publisher=国土地理院 |url=https://www.gsi.go.jp/kihonjohochousa/islands_index.html |access-date=2024-07-22}}の島々から構成される島嶼国家である。国土の総面積は約37.80 万 km2であり、その大部分は山岳地帯で占められ、火山活動も活発である。人口は約1億2300万人(2024年推計)であり、世界で12番目に人口の多い国である。首都は東京であり、東京大都市圏は世界で最も人口の多い都市圏の一つである。

日本の歴史は古く、日本列島には約3万8000年前の後期旧石器時代から人類が居住していたとされる。縄文時代や弥生時代には独自の文化が育まれ、4世紀頃にはヤマト王権による統一が進んだ。飛鳥時代には大陸から仏教が伝来し、律令制が導入されるなど国家体制が整備された。中世には武士階級が台頭し、鎌倉幕府や室町幕府といった武家政権が成立した。戦国時代の混乱を経て江戸幕府が成立すると、鎖国政策の下で約2世紀半にわたる比較的安定した社会が続き、独自の町人文化などが花開いた。19世紀半ばの開国と明治維新以降、日本は急速な近代化を遂げ、「富国強兵」のスローガンの下で帝国主義的な拡大を進めたが、第二次世界大戦での敗戦とそれに続く連合国による占領を経て、日本国憲法の下で象徴天皇制と民主主義国家として再出発した。戦後は高度経済成長を達成し、世界有数の経済大国となった。

現代の日本は、象徴天皇制を戴く立憲君主制国家であり、国会を中心とする議院内閣制を採用している。立法府である国会は衆議院と参議院の二院制で構成される。行政府である内閣は内閣総理大臣が首長を務め、司法府は最高裁判所を頂点とする。地方行政は47の都道府県と多数の市町村によって担われている。国連やG7などの国際的な枠組みに積極的に参加し、外交においてはアメリカ合衆国との同盟関係を基軸としつつ、近隣諸国との関係構築にも努めているが、歴史認識問題や領土問題も抱えている。自衛隊が国の防衛を担っているが、日本国憲法第9条との関係や集団的自衛権の解釈などを巡っては議論がある。

経済面では、自動車産業やエレクトロニクス産業、ロボット工学などを中心に高い技術力を有し、世界経済において重要な地位を占めている。しかし、1990年代初頭のバブル経済崩壊以降、長期的な経済停滞に苦しみ、近年は少子高齢化の進行と人口減少、格差問題、ジェンダー格差、財政赤字、環境問題など、様々な社会的課題に直面している。文化面では、伝統的な美術、芸能、食文化に加え、漫画、アニメ、ビデオゲームといった大衆文化も世界的に高い評価を得ている。人権状況については、性的少数者の権利保障の遅れや外国人に対する差別、死刑制度の存続などが国内外から批判を受けている。

2. 国号

日本の国号である「日本にほん・にっぽん日本語」は、文字通りには「日の本(ひのもと)」、すなわち「太陽の昇る場所」を意味する。この呼称は、中国大陸から見て東方に位置することに由来すると考えられている。

歴史的に、日本列島やそこに存在した国家は多様な名称で呼ばれてきた。中国の史書では、古くは「倭ワ中国語」または「倭国ワコク日本語」という呼称が用いられていた。日本国内では、大和(ヤマト)が古称として知られる。7世紀後半から8世紀初頭にかけて、「日本」という国号が正式に採用されるようになったとされる。『旧唐書』には、倭国が自らその名が雅やかでないことを嫌い、「日本」と改めたという記述が見られる。また、『続日本紀』によれば、大宝2年(702年)の遣唐使が、唐側が用いた「大倭国」という呼称を退け、「日本国」を主張したとされる。国号変更の正確な時期については諸説あるが、天武天皇の治世下(673年-686年)や、大宝律令が制定された701年前後とする説が有力である。

「日本」の読み方には、「にほんニホン日本語」と「にっぽんニッポン日本語」の二通りが存在する。「ニッポン」はより公式な場面や強調する際に用いられる傾向があり、紙幣や切手、国際的なスポーツ大会などではこの読み方が好まれる。「ニホン」は日常会話でより一般的に使用され、江戸時代以降の音韻変化を反映しているとされる。1930年代には「ニッポン」に統一しようとする動きもあったが、最終的には決定に至らなかった。2009年、日本政府は「いずれの読み方も広く通用しており、どちらか一方に統一する必要はない」とする閣議決定を行った。

ヨーロッパの諸言語における日本の呼称(英語のJapanジャパン英語、フランス語のJaponジャポンフランス語など)は、中国の南方方言(閩語や呉語)における「日本」の読みが、16世紀にポルトガルの商人などを介してヨーロッパに伝わったものと考えられている。マルコ・ポーロの『東方見聞録』では、日本は「Cipanguジパングイタリア語」として記述されているが、これは当時の中国における「日本国」の発音に由来するとされる。マレー語の古称であるJapangジャパンマレー語またはJapunジャプンマレー語も、中国南方の方言から借用されたものである。

3. 歴史

日本の歴史は、日本列島における人類の活動の痕跡から現代に至るまでの長大な期間にわたる。その時代区分は、考古学的な区分と歴史学的な区分に大別される。考古学では旧石器時代、縄文時代、弥生時代、古墳時代が用いられ、歴史学では古代(飛鳥時代以前から平安時代まで)、中世(鎌倉時代から戦国時代まで)、近世(安土桃山時代から江戸時代まで)、そして近現代(明治時代以降)という区分が一般的である。本項では、これらの時代区分に従い、日本の歴史を概観する。

3.1. 先史時代・古代

日本列島における人類の居住は、少なくとも約3万8000年前の後期旧石器時代に遡る。当時の人々は、打製石器を用いた狩猟採集生活を送っていたと考えられている。約1万5000年前には土器が出現し、縄文時代が始まる。縄文時代の人々は、採集、漁労、狩猟を中心とした生活を送り、竪穴住居に暮らし、貝塚などを残した。この時代には既に定住化の傾向が見られ、限定的な農耕も行われていたとされる。

紀元前10世紀頃から、朝鮮半島を経由して大陸から稲作文化が伝来し、北部九州を中心に弥生時代が始まる。弥生時代には、水稲耕作の普及とともに金属器(青銅器、鉄器)の使用が始まり、社会の階層化が進行した。各地に「クニ日本語」と呼ばれる政治的なまとまりが形成され、中国の史書である『漢書地理志』や『後漢書東夷伝』には、当時の日本列島の様子が「倭ワ中国語」や「倭国ワコク日本語」として記述されている。『三国志』「魏志倭人伝」には、3世紀頃の日本列島に存在したとされる邪馬台国とその女王卑弥呼に関する記述が見られる。

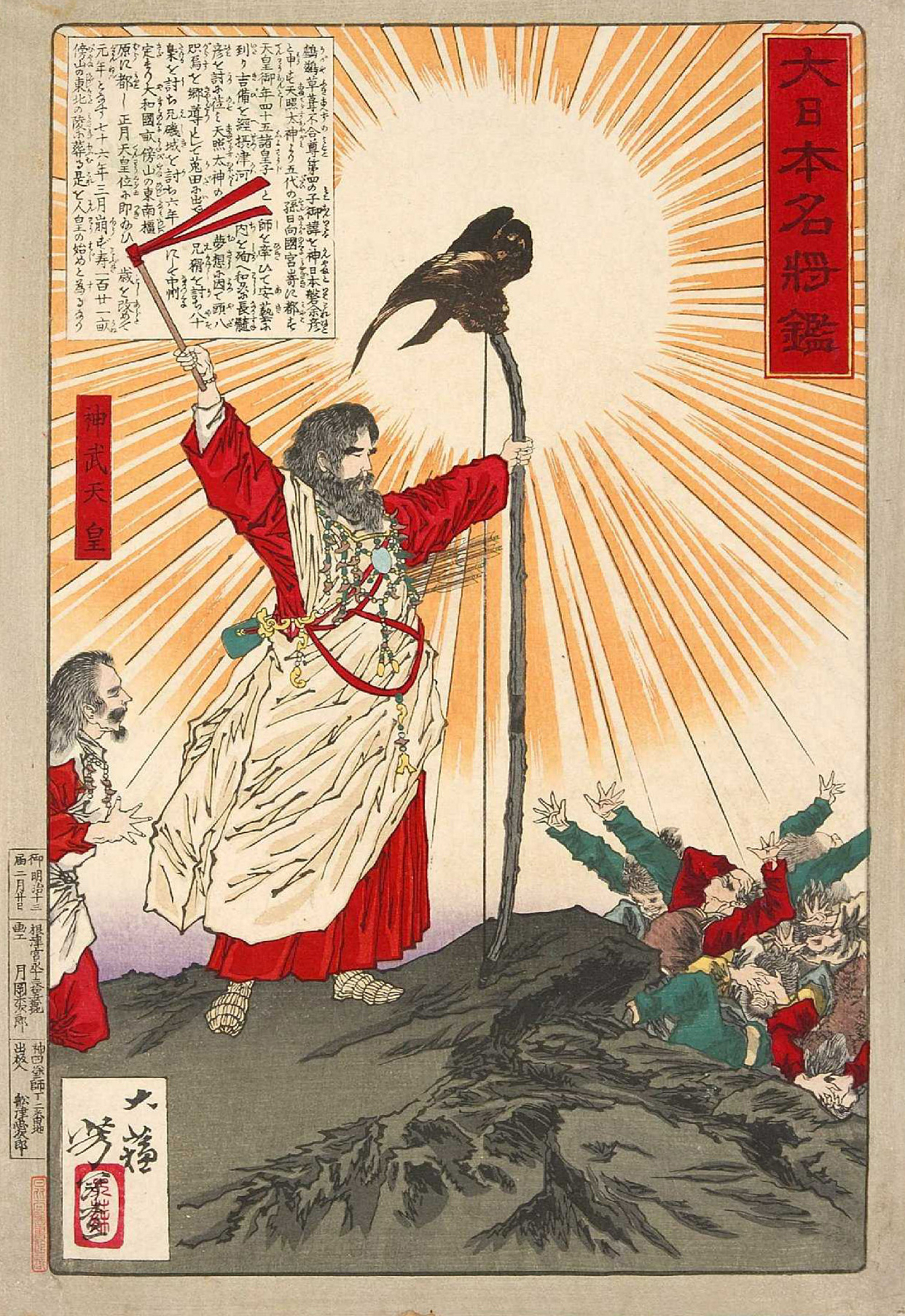

3世紀後半から4世紀にかけて、近畿地方を中心に前方後円墳に代表される大型の古墳が造営されるようになり、古墳時代が始まる。この時代には、ヤマト王権(大和朝廷)が成立し、次第に日本列島の広範囲に影響力を及ぼすようになった。ヤマト王権は、氏姓制度に基づく支配体制を確立し、朝鮮半島の国々や中国大陸の王朝との交渉を通じて、進んだ技術や文化を導入した。5世紀から6世紀にかけては、百済を通じて仏教や儒教、漢字などが本格的に伝来し、日本の社会や文化に大きな影響を与えた。

6世紀末から8世紀初頭にかけての飛鳥時代には、聖徳太子(厩戸皇子)による政治改革や遣隋使の派遣などが行われ、中央集権的な国家体制の基礎が築かれた。645年の乙巳の変(大化の改新)を契機として、律令制の導入が進み、公地公民制や班田収授法などが定められた。672年の壬申の乱を経て、天武天皇による皇親政治が確立され、律令国家体制の整備が加速した。701年には大宝律令が制定され、日本は天皇を中心とする中央集権的な律令国家となった。

710年、元明天皇は都を藤原京から平城京(現在の奈良市)に遷し、奈良時代が始まる。この時代には、遣唐使が盛んに派遣され、唐の進んだ制度や文化が積極的に導入された。仏教は国家の保護を受けて隆盛し、東大寺の大仏(奈良の大仏)などが造営された。また、『古事記』(712年)、『日本書紀』(720年)といった国史や、『万葉集』に代表される和歌などが編纂され、日本独自の文化が育まれ始めた。しかし、735年から737年にかけて天然痘が大流行し、人口の3分の1が死亡したと推定されるなど、社会的な混乱も見られた。

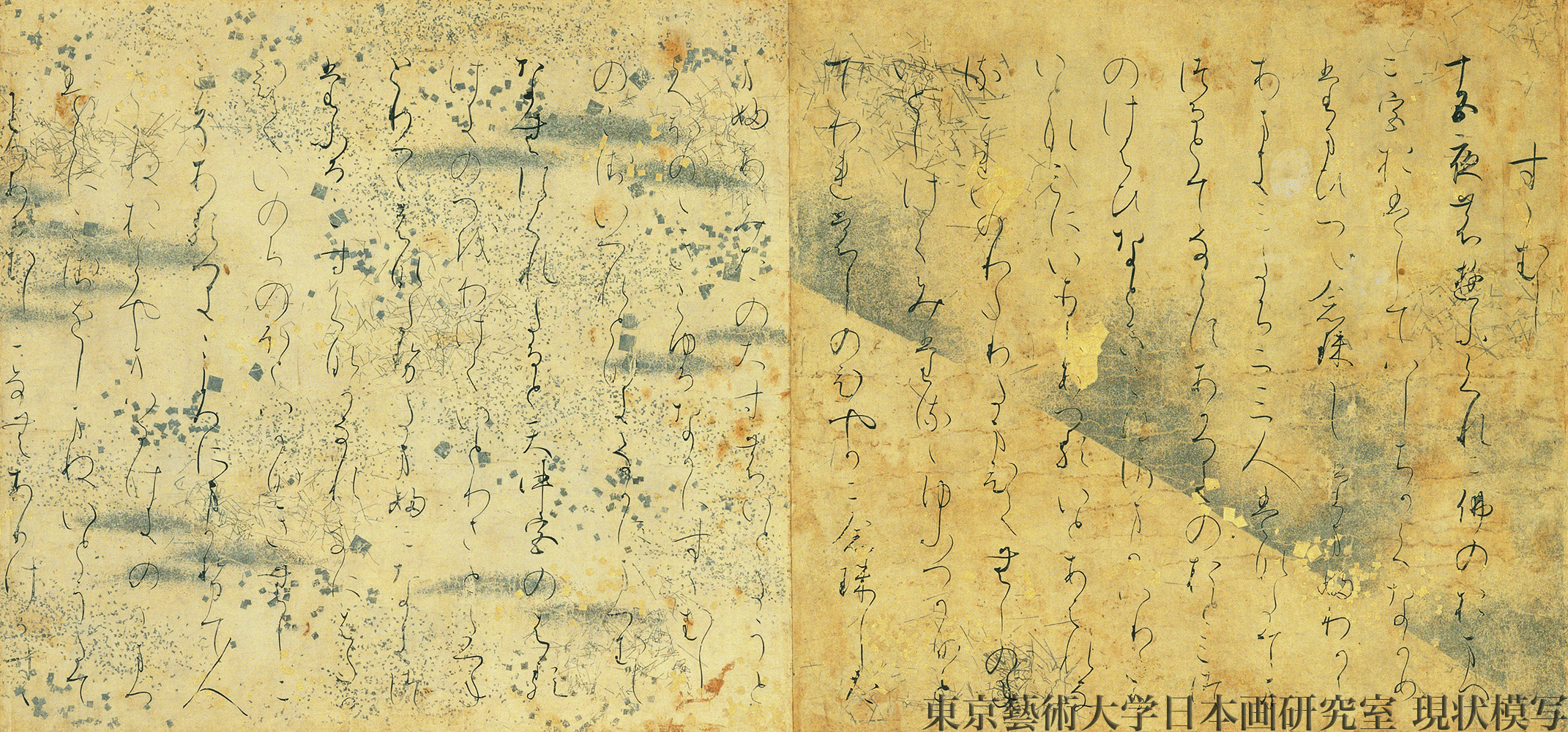

784年、桓武天皇は都を平城京から長岡京に遷すが、794年には再び平安京(現在の京都市)に遷都した。これより平安時代が始まる。平安時代初期には律令制の再建が試みられたが、次第に公地公民制が崩壊し、荘園が発達した。9世紀後半になると、藤原氏が摂関として天皇に代わって政治の実権を握る摂関政治が展開された。この時代には、仮名文字が発明され、『源氏物語』(紫式部)や『枕草子』(清少納言)といった女流文学が花開くなど、国風文化と呼ばれる日本独自の貴族文化が成熟した。また、地方では武士階級が成長し、後の武家政権の担い手となっていった。

3.2. 中世・近世

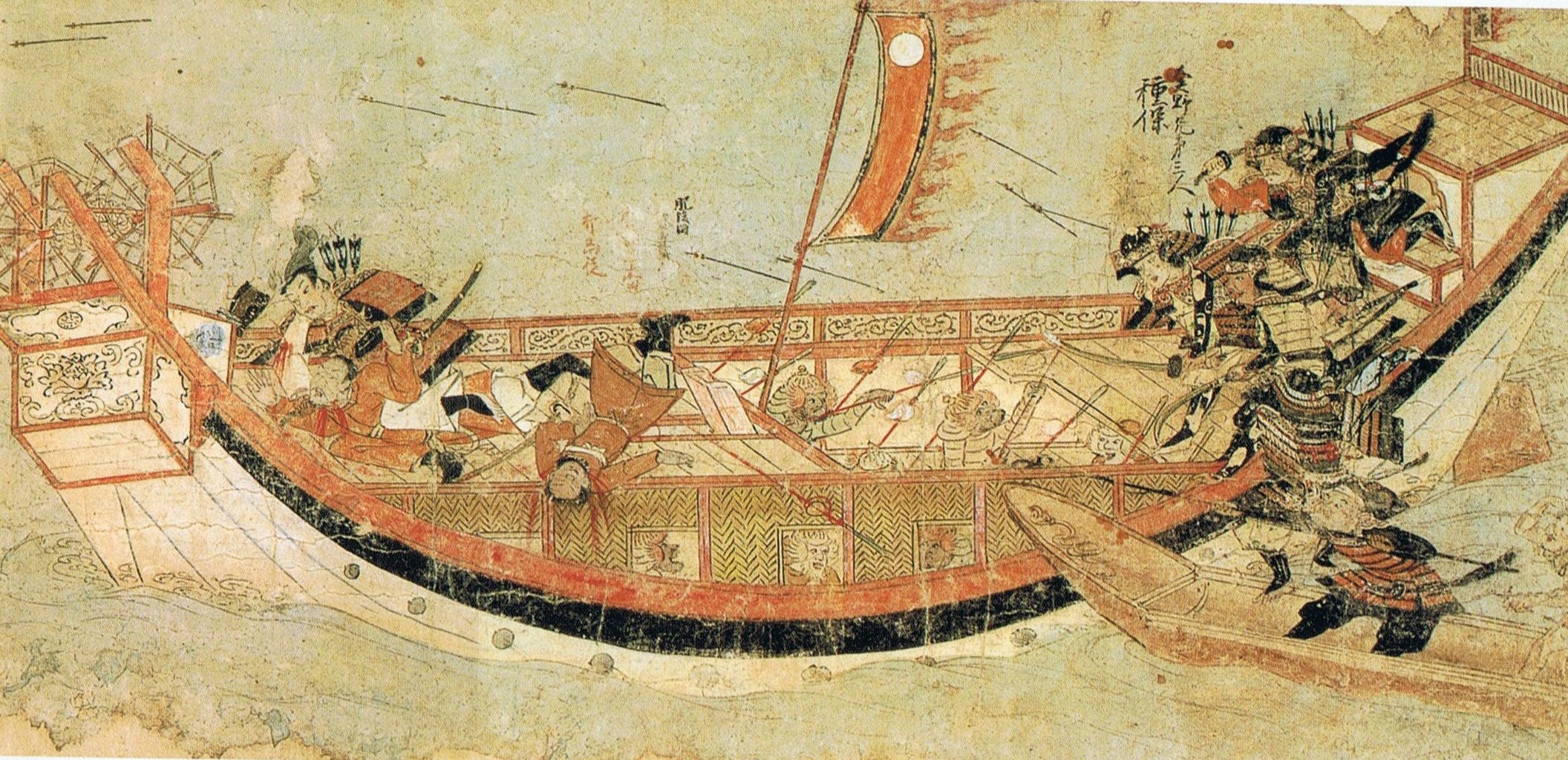

11世紀後半になると、上皇が政治を行う院政が始まり、武士の政治的地位が向上した。保元の乱や平治の乱を経て平清盛率いる平氏が政権を握るが、源頼朝がこれを打倒し、1185年(1192年説もある)に鎌倉幕府を開き、武家政権の時代(鎌倉時代)が始まった。頼朝の死後、北条氏が執権として幕府の実権を握った。この時代には、禅宗が中国から伝来し、武士階級の間で広まった。鎌倉幕府は1274年(文永の役)と1281年(弘安の役)の二度にわたるモンゴル帝国(元)の襲来を退けたが、御家人への恩賞問題や社会経済の変化により幕府の支配体制は動揺し、1333年に後醍醐天皇によって倒された(建武の新政)。

しかし、後醍醐天皇の親政は短期間で終わり、足利尊氏が1336年に新たな武家政権である室町幕府を京都に樹立し、室町時代が始まる。室町幕府は、初期には南北朝の動乱を抱え、中期には勘合貿易を通じて明との関係を深め、北山文化や東山文化に代表される武家文化や庶民文化が発展した。しかし、幕府の権力は次第に弱体化し、有力な守護大名の台頭を招いた。1467年に応仁の乱が勃発すると、幕府の権威は失墜し、日本は戦国大名が群雄割拠する約1世紀にわたる戦国時代に突入した。この時代には、ポルトガルの商人やイエズス会の宣教師が日本に来航し(南蛮貿易)、鉄砲やキリスト教が伝来した。

織田信長は、鉄砲などの新技術を駆使して他の戦国大名を次々と破り、天下統一を進めたが、1582年に本能寺の変で家臣の明智光秀に討たれた。信長の後継者となった豊臣秀吉は、1590年に全国を統一し(安土桃山時代)、太閤検地や刀狩などを行い、中央集権的な支配体制を強化した。秀吉は1592年と1597年の二度にわたり朝鮮に出兵したが(文禄・慶長の役)、朝鮮側の抵抗と明の援軍により失敗に終わった。この侵略は朝鮮半島に甚大な被害をもたらし、多くの朝鮮人が強制連行され、その人権が蹂린された。

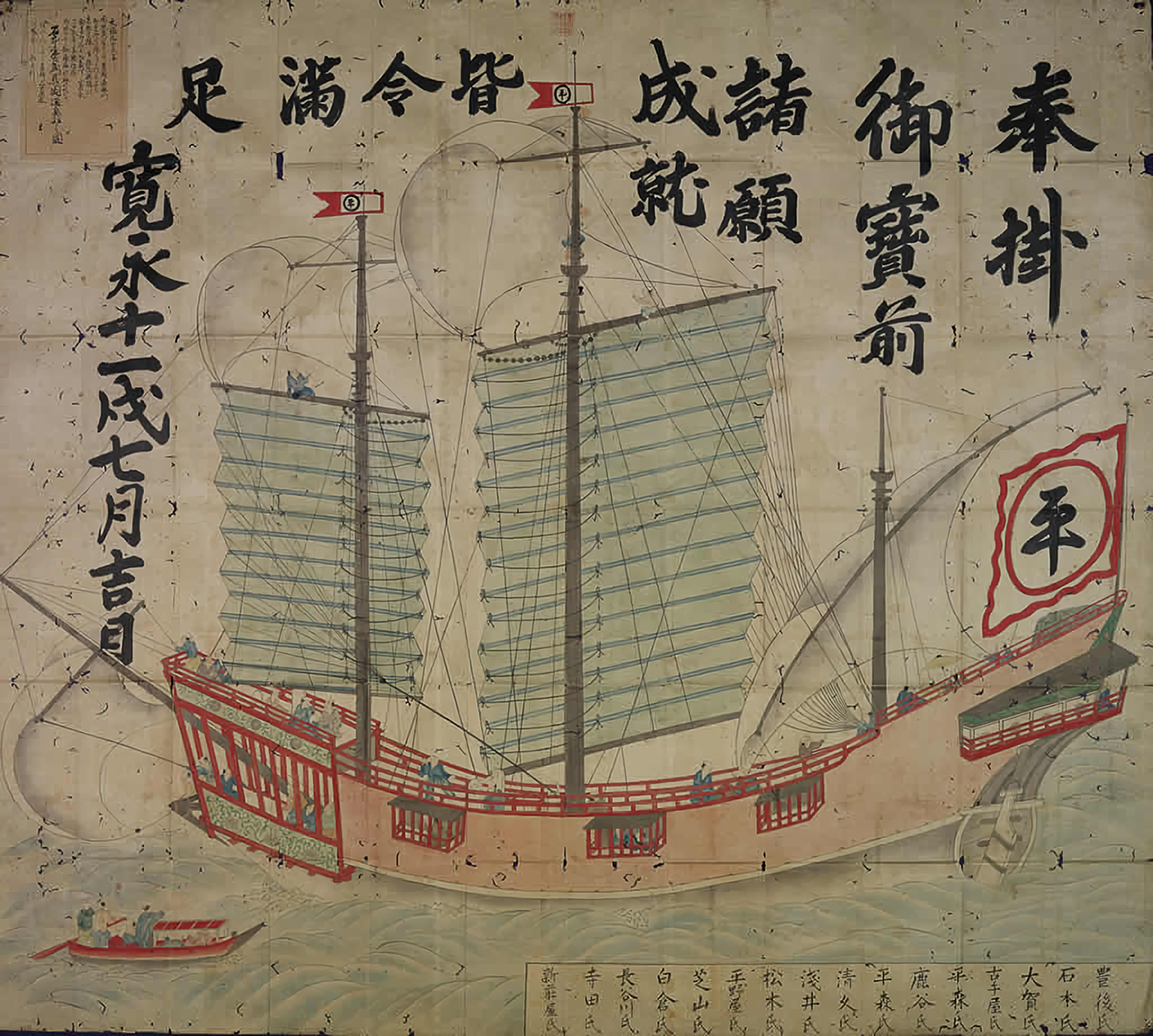

秀吉の死後、徳川家康が台頭し、1600年の関ヶ原の戦いで勝利を収め、1603年に江戸(現在の東京)に江戸幕府を開き、江戸時代が始まる。江戸幕府は、士農工商の身分制度を確立し、武家諸法度や参勤交代などの制度を通じて全国の大名を統制する幕藩体制を敷いた。また、キリスト教の禁教や鎖国政策を実施し、オランダや中国など一部の国とのみ限定的な交易を行った。鎖国体制の下で、日本の社会は比較的安定し、元禄文化や化政文化に代表される町人文化が花開いた。農業生産力の向上や交通網の整備、商業の発展も見られた。西洋の学問(蘭学)も、長崎の出島を通じて細々と研究が続けられた。

3.3. 近現代

19世紀半ばになると、欧米列強のアジア進出が本格化し、日本にも開国を求める圧力が強まった。1853年、アメリカ合衆国のマシュー・ペリー率いる艦隊が浦賀沖に来航し(黒船来航)、翌1854年に日米和親条約が締結され、日本は鎖国政策を放棄し開国した。その後、イギリス、ロシア、オランダなどとも同様の条約を結び、貿易が開始されたが、これらの不平等条約は国内の経済的混乱や尊王攘夷運動の高まりを招いた。

薩摩藩や長州藩などの雄藩を中心に討幕運動が展開され、1867年に徳川慶喜が大政奉還を行い、江戸幕府は終焉を迎えた。翌1868年には王政復古の大号令が発せられ、明治天皇を中心とする明治政府が樹立された(明治維新)。明治政府は、「富国強兵」「殖産興業」をスローガンに掲げ、廃藩置県、学制、徴兵令、地租改正などの近代化政策を次々と断行した。1889年には大日本帝国憲法が発布され、翌1890年には帝国議会が開設され、日本はアジアで最初の立憲君主制国家となった。産業面では製糸業や紡績業を中心に産業革命が進展し、資本主義経済が確立された。

日本は、1894年から1895年にかけての日清戦争、1904年から1905年にかけての日露戦争に勝利し、台湾、朝鮮、南樺太などを勢力下に置き、1910年には韓国併合を行った。この併合は、朝鮮の人々の意思を無視したものであり、その後の植民地支配は多くの人権侵害を引き起こした。第一次世界大戦では連合国側に立って参戦し、戦勝国の一員としてドイツの太平洋における権益などを獲得した。大正時代には、大正デモクラシーと呼ばれる民主主義的な風潮が高まり、普通選挙法が制定されるなどしたが、一方で軍国主義も台頭し、治安維持法による思想弾圧など、民主主義や人権を抑圧する動きも強まった。

1923年の関東大震災による経済的打撃や世界恐慌の影響を受け、社会不安が増大する中、日本は1931年に満州事変を起こし、翌1932年には満州国を建国した。これに対し国際社会からの非難が高まり、日本は1933年に国際連盟を脱退した。1936年には日独防共協定を締結し、1937年には盧溝橋事件をきっかけに日中戦争が勃発した。この戦争は多くの民間人を巻き込み、甚大な被害をもたらした。1940年には日独伊三国同盟を締結し、枢軸国の一員となった。

1941年12月、日本は真珠湾攻撃を行い、アメリカ合衆国やイギリスなどに対し宣戦布告し、太平洋戦争(大東亜戦争)が始まった。戦争初期には東南アジア各地を占領したが、ミッドウェー海戦以降は戦局が悪化し、1945年には東京大空襲などの本土空襲や沖縄戦、そして広島・長崎への原子爆弾投下を受け、同年8月15日にポツダム宣言を受諾し無条件降伏した。第二次世界大戦は、日本および占領地域に甚大な被害をもたらし、特にアジア諸国では日本の侵略による戦争犯罪や人権侵害が数多く発生した。戦後、日本はGHQ/SCAPによる占領統治下に置かれ、軍国主義の解体、農地改革、財閥解体、日本国憲法の制定(1947年施行)などの民主化政策が推進された。この新憲法は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を三大原則としており、日本の民主主義の基礎となった。

1951年にサンフランシスコ講和条約が締結され、翌1952年に日本は主権を回復し、国際連合には1956年に加盟した。朝鮮戦争特需などを背景に、日本経済は高度経済成長期を迎え、世界有数の経済大国へと発展した。1964年には東京オリンピック、1970年には日本万国博覧会が開催された。1972年には沖縄返還が実現した。しかし、1990年代初頭にバブル経済が崩壊すると、日本経済は長期的な停滞期(失われた20年、30年)に入った。2011年には東日本大震災とそれに伴う福島第一原子力発電所事故が発生し、大きな被害を受けた。2019年5月1日、第125代天皇明仁が譲位し、皇太子徳仁が第126代天皇に即位、元号が平成から令和に改元された。

4. 地理

日本は、ユーラシア大陸の東、太平洋の北西部に位置する島国である。国土は、北海道、本州、四国、九州の主要4島と、沖縄諸島や小笠原諸島などを含む多数の島々(総数14,125島{{cite news |url=https://www.theguardian.com/world/2023/feb/16/japan-sees-its-number-of-islands-double-after-recount |title=Japan sees its number of islands double after recount |first=Justin |last=McCurry |date=February 16, 2023 |work=The Guardian |archivedate=March 1, 2023 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20230301154105/https://www.theguardian.com/world/2023/feb/16/japan-sees-its-number-of-islands-double-after-recount |url-status=live }})から構成され、北東から南西に弓状に連なっている。総面積は約37.80 万 km2であり、世界で63番目の広さである。日本の排他的経済水域(EEZ)は世界第8位の広さを有する。

国土の約4分の3は山地や丘陵であり、平野部は主に沿岸地域や河川流域に限定される。このため、可住地面積は国土の約3割にとどまり、人口はこれらの地域に集中している。

4.1. 地形

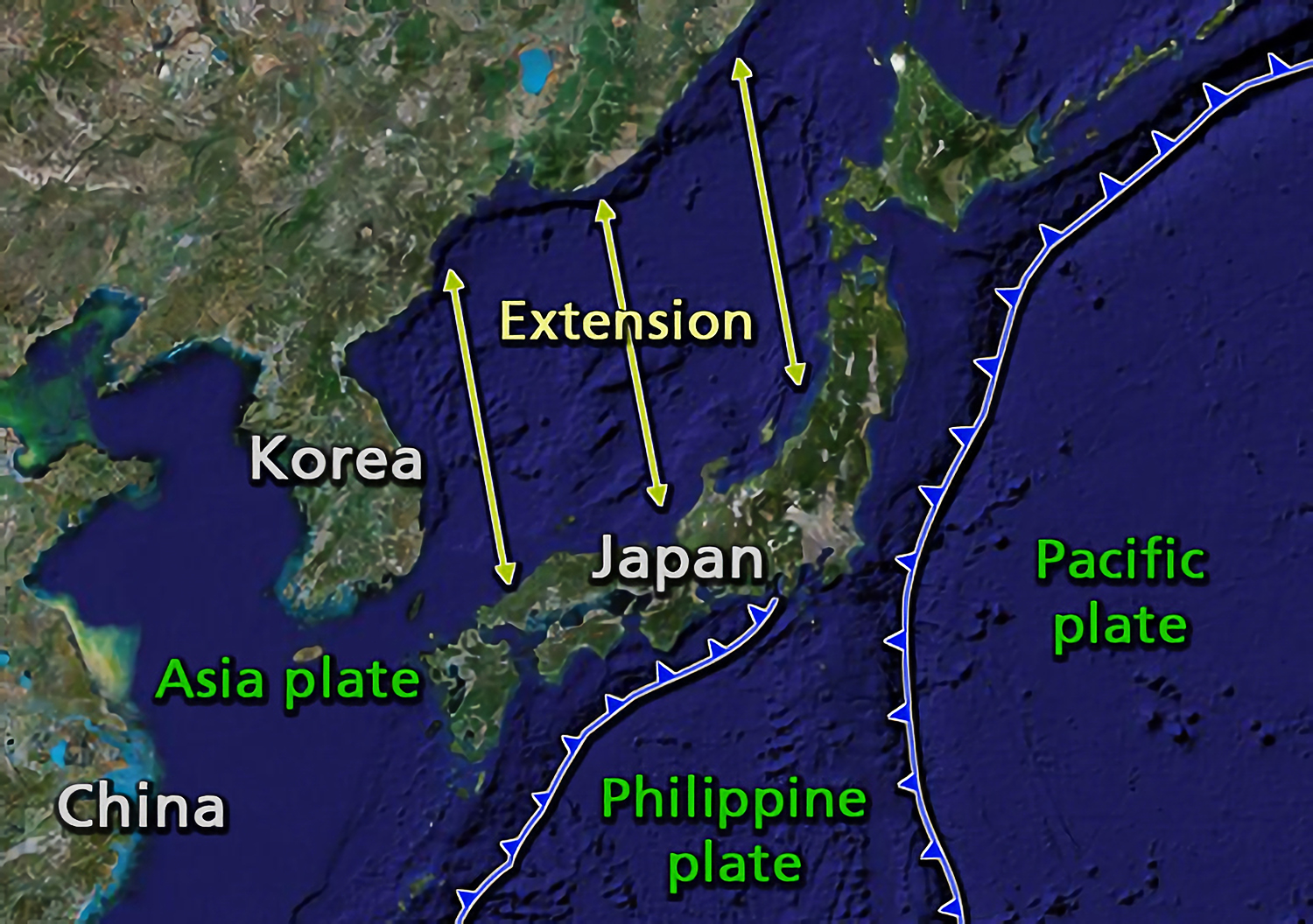

日本列島は、環太平洋造山帯の一部であり、太平洋プレート、フィリピン海プレート、北アメリカプレート、ユーラシアプレートという4つのプレートが複雑に接する場所に位置している。このため、日本は世界有数の地震多発国であり、火山活動も活発である。国内には111の活火山が存在し、桜島、浅間山、阿蘇山などが特に活動的である。富士山(標高3776 m)は日本の最高峰であり、美しい円錐形の成層火山として知られる。

山地は国土の中央部を走り、日本列島を太平洋側と日本海側に分断している。本州中央部には、飛騨山脈(北アルプス)、木曽山脈(中央アルプス)、赤石山脈(南アルプス)からなる日本アルプスがそびえ、3000メートル級の山々が連なる。これらの山岳地帯は、急峻な地形と豊かな自然景観を特徴とする。

平野は、関東平野(日本最大)、濃尾平野、大阪平野など、主に大河川の下流域や沿岸部に形成されている。これらの平野部は、人口が集中し、農業や工業が発展している。海岸線は変化に富み、総延長は約2.98 万 kmにも及ぶ。リアス式海岸や砂浜海岸、岩石海岸など多様な形態が見られる。

日本は、その地質構造から地震や津波、火山噴火といった自然災害に見舞われやすい。過去にも、1923年の関東大震災や1995年の阪神・淡路大震災、2011年の東日本大震災など、大きな被害をもたらした地震が数多く発生している。これらの災害から得られた教訓をもとに、防災対策や耐震技術の向上が図られている。

また、日本には多くの温泉が湧出し、古くから保養地や観光地として利用されてきた。琵琶湖は日本最大の湖であり、貴重な水資源となっている。

4.2. 気候

日本の気候は、国土が南北に長く、また山岳地帯が多いことから、地域によって大きく異なるが、全体的には温帯に属し、四季の変化が明瞭である。

- 北海道:主に亜寒帯湿潤気候(冷帯湿潤気候)に属し、冬は寒さが厳しく降雪量も多い。夏は比較的冷涼で過ごしやすい。

- 日本海側:冬は北西からの季節風の影響で、世界有数の豪雪地帯となる。夏はフェーン現象により高温になることがある。

- 中央高地:内陸性の気候で、夏と冬、昼と夜の気温差が大きい。降水量は比較的少ない。

- 太平洋側:夏は南東からの季節風の影響で高温多湿となり、冬は晴れて乾燥した日が多い。

- 瀬戸内海沿岸:中国山地と四国山地に挟まれているため、年間を通じて温暖で降水量が少ない。

- 南日本(九州南部、南西諸島):亜熱帯気候に属し、冬でも温暖で、夏は高温多湿。梅雨や台風の影響を受けやすく、降水量が非常に多い。

梅雨は、5月上旬頃に沖縄地方から始まり、徐々に北上して7月下旬頃に東北地方北部に達する。北海道には明瞭な梅雨はない。夏から秋にかけては、台風が日本列島に接近・上陸し、大雨や強風による被害をもたらすことがある。

近年、地球温暖化の影響による気温の上昇や集中豪雨の頻発化が指摘されており、農業への影響や自然災害の激甚化が懸念されている。日本で観測された過去最高の気温は、2018年7月23日と2020年8月17日に記録された41.1 °Cである。

4.3. 生物多様性

日本列島は、南北に長く変化に富んだ地形と気候を有するため、多様な生態系と豊かな生物相に恵まれている。国土の約3分の2が森林であり、亜熱帯から亜寒帯に至る様々な森林タイプが見られる。これらの森林は、水源涵養、土砂災害防止、生物多様性保全など、多岐にわたる機能を有している。

日本で確認されている生物種は9万種を超え、その中にはニホンザル、ニホンカモシカ、オオサンショウウオといった固有種も多く含まれる。ヒグマは北海道に、ツキノワグマは本州と四国に生息する。タヌキやキツネは全国的に見られる。

日本の植物相も豊かで、温帯性のブナ林やコナラ林、亜寒帯性のエゾマツ・トドマツ林、亜熱帯性のマングローブ林など、地域に応じた植生が発達している。サクラやカエデなど、四季の景観を彩る植物も多い。

日本政府は、生物多様性の保全のため、国立公園、国定公園、鳥獣保護区などを指定し、保護管理に努めている。また、ラムサール条約登録湿地は国内に53ヶ所存在し、水鳥の生息地として国際的に重要な役割を果たしている。世界自然遺産としては、白神山地、屋久島、知床、小笠原諸島、奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島の5件が登録されており、その普遍的な価値が認められている。

しかし、開発による生息地の破壊や分断、外来種の侵入、気候変動などにより、日本の生物多様性は脅威にさらされている。これらの課題への対応は、今後の重要な政策課題となっている。

4.4. 環境問題

日本の急速な経済成長は、一方で深刻な環境問題を引き起こした。特に1950年代から1960年代にかけては、四大公害病(水俣病、新潟水俣病、イタイイタイ病、四日市ぜんそく)に代表される産業公害が各地で発生し、多くの健康被害者と地域社会への甚大な影響をもたらした。これらの公害問題は、企業の利益優先と行政の対応の遅れが被害を拡大させたと批判されており、日本の環境政策の原点ともなっている。

これらの経験を踏まえ、1970年には「公害国会」と呼ばれる国会で公害対策基本法をはじめとする公害関連法が整備され、1971年には環境庁(現在の環境省)が設置されるなど、環境対策が本格化した。また、1973年のオイルショックは、省エネルギー技術の開発と普及を促し、エネルギー効率の高い社会への転換を後押しした。

現在、日本が直面する主要な環境問題としては、都市部における大気汚染(NOx、SPM、光化学オキシダントなど)、廃棄物処理問題(プラスチックごみ問題を含む)、水質汚濁と富栄養化、自然保護、地球温暖化対策、化学物質管理などが挙げられる。特に気候変動に関しては、日本は1997年に京都議定書を採択した開催国であり、国際的な枠組みの中で温室効果ガス排出削減に取り組んでいる。2020年には2050年までのカーボンニュートラル達成を宣言し、再生可能エネルギーの導入促進や省エネルギーの徹底などを進めている。

環境政策においては、公害の防止だけでなく、循環型社会の形成、生物多様性の保全、持続可能な開発など、より広範な視点からの取り組みが求められている。市民団体やNPOによる環境保全活動も活発であり、企業においてもCSR(企業の社会的責任)の一環として環境配慮への取り組みが進んでいる。しかし、依然として福島第一原子力発電所事故に伴う放射能汚染問題や、プラスチックごみによる海洋汚染など、解決すべき課題は山積している。これらの問題は、地域住民の生活や健康、さらには生態系全体に影響を及ぼすため、継続的な対策と国際協力が不可欠である。

5. 政治

日本の政治体制は、日本国憲法に定められた国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を基本原則とする。象徴天皇制の下、三権分立(立法、行政、司法)が確立された議院内閣制を採用している。本項では、日本の統治機構、地方行政、国際関係、軍事、法制度、人権状況について概説する。

5.1. 統治機構

日本の統治機構は、天皇を国の象徴とし、国会、内閣、裁判所の三権が相互に抑制し均衡を保つことで成り立っている。

5.1.1. 天皇

日本国憲法において、天皇は「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」と位置づけられている。天皇は国事行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。国事行為には、内閣総理大臣の任命、最高裁判所長官の任命、法律・政令・条約の公布、国会の召集、衆議院解散、栄典の授与などがあるが、これらは全て内閣の助言と承認に基づいて行われ、内閣がその責任を負う。現在の天皇は徳仁である。

皇位継承は、皇室典範の定めるところにより、男系の男子が継承するとされている。近年の皇族数の減少や安定的な皇位継承に関する議論が続いており、女性天皇や女系天皇の容認、女性宮家の創設などが検討課題となっているが、保守派を中心に慎重論も根強く、国民的な合意形成には至っていない。皇室の活動は、儀式祭典の執行、外国賓客の接受、被災地訪問など多岐にわたり、国民との交流や国際親善に重要な役割を果たしている。

5.1.2. 国会

国会は、「国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関」と憲法で定められている。衆議院(定数465人、任期4年)と参議院(定数248人、任期6年、3年ごとに半数改選)の二院制を採用している。両院の議員は、満18歳以上の国民による選挙で選出される。

国会の主な権限は、法律の制定、予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名、弾劾裁判所の設置などである。法律案は、両議院で可決されたときに法律となる。衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる(衆議院の優越)。予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名についても、衆議院の優越が認められている。

国会では、本会議のほか、各分野を担当する常任委員会や必要に応じて設置される特別委員会で法案審議や国政調査が行われる。政党は国会活動の中心であり、与党と野党が論戦を交わしながら政策決定が進められる。近年は、国会議員の資質や政治倫理、選挙制度改革などが議論の対象となることが多い。

5.1.3. 内閣

行政権は内閣に属する。内閣は、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣で組織される。内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇によって任命される。国務大臣は、内閣総理大臣が任命し、天皇が認証する。国務大臣の過半数は国会議員でなければならない。現在の内閣総理大臣は石破茂である。

内閣の主な職務は、法律を誠実に執行し、国務を総理することである。具体的には、外交関係の処理、条約の締結、予算の作成と国会への提出、政令の制定、恩赦の決定などを行う。また、内閣は、行政各部を指揮監督する。

内閣は、国会に対して連帯して責任を負う。衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、内閣は、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときも、内閣は総辞職する。

日本の行政運営においては、各省庁の官僚機構が大きな影響力を持つとされ、政治家と官僚の関係(政官関係)のあり方がしばしば議論となる。

5.1.4. 司法

司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所(高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所)に属する。全ての裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。

最高裁判所は、その長たる最高裁判所長官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成する。長官は内閣の指名に基いて天皇がこれを任命し、その他の裁判官は内閣でこれを任命する。最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

下級裁判所は、それぞれの管轄区域において、第一審または控訴審を担当する。裁判の公開が原則であり、公正かつ迅速な裁判の実現が求められている。近年では、裁判員制度の導入(2009年)により、国民が刑事裁判に参加する道が開かれた。司法制度改革の一環として、法曹人口の増加や法科大学院制度の導入なども行われたが、その効果や課題については議論が続いている。死刑制度の存廃や、捜査・公判における人権保障のあり方も、司法における重要な論点である。

5.2. 地方行政

日本の地方行政は、地方自治の本旨に基づき、広域的な地方公共団体である47の都道府県(1都1道2府43県)と、基礎的な地方公共団体である市町村(2024年12月時点で1718市町村)および特別区(東京23区)によって担われている。各地方公共団体は、法律の範囲内で独自の条例を制定し、住民福祉の増進を図るための行政サービスを提供する。

都道府県知事および市町村長、ならびにそれぞれの議会の議員は、住民による直接選挙で選ばれる(二元代表制)。議会は、予算や条例の議決、首長の不信任議決などの権限を持つ。

地方公共団体の財源は、地方税、地方交付税、国庫支出金、地方債などから構成される。近年、地方分権改革が進められ、国から地方への権限移譲や税源移譲が図られているが、依然として多くの地方公共団体は財政的に国に依存しており、地域間の財政力格差も課題となっている。

市町村合併(平成の大合併)により市町村数は大幅に減少したが、小規模自治体の存続や広域行政のあり方については引き続き議論が行われている。また、過疎化や高齢化が進む地域における行政サービスの維持、大都市制度のあり方(政令指定都市、中核市、特例市など)も重要な行政課題である。

| 地方 | 都道府県 |

|---|---|

| 北海道 | 北海道 |

| 東北地方 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |

| 関東地方 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |

| 中部地方 | 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 |

| 近畿地方 (関西) | 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |

| 中国地方 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |

| 四国 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |

| 九州 (九州・沖縄地方) | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |

5.3. 国際関係

日本は、1956年に国際連合に加盟して以来、国際社会の平和と安定、経済発展、人権擁護、環境保全などの地球規模課題の解決に積極的に貢献してきた。G7、G20、APEC、「ASEAN+3」、東アジア首脳会議などの多国間枠組みに主要メンバーとして参加している。日本の外交政策の基軸は、日米同盟を中核とするアメリカ合衆国との緊密な協力関係であるが、同時にアジア太平洋地域の国々やEU諸国など、世界の国々との友好関係・協力関係の深化にも努めている。

日本のODAは、かつて世界最大の供与国であった時期もあり、開発途上国の経済社会開発や人道支援に大きく貢献してきた。近年はODAの規模は縮小傾向にあるものの、質の高いインフラ支援や人材育成などを通じて、引き続き国際社会に貢献している。2024年時点で、日本の在外公館(大使館、総領事館など)の数は世界で4番目に多い。

2016年、日本は「自由で開かれたインド太平洋」構想を提唱し、法の支配に基づく自由で開かれた海洋秩序の維持・強化、連結性の向上、経済的繁栄の追求などを通じて、地域全体の安定と繁栄を目指す外交を展開している。この構想の下、アメリカ、オーストラリア、インドと共にQUAD(クアッド)と呼ばれる安全保障対話の枠組みにも参加し、中国の影響力拡大に対抗する姿勢を示している。

一方で、日本は近隣諸国との間でいくつかの歴史認識問題や領土問題を抱えている。これらは二国間関係の安定を損なう要因となることもあり、対話を通じた平和的解決と相互理解の増進が求められている。また、北朝鮮による核・ミサイル開発問題や拉致問題は、日本の安全保障にとって重大な脅威であり、国際社会と連携して対応を進めている。

5.3.1. 主要国との関係

日本は、地理的近接性、経済的相互依存、歴史的経緯などから、特定のアジア諸国および西側諸国と特に深い関係を有している。

- アメリカ合衆国:日米安全保障条約に基づく同盟関係にあり、外交・安全保障政策の基軸となっている。経済的にも緊密な関係にあり、主要な貿易相手国である。在日米軍基地の存在や役割分担については、国内で様々な議論がある。

- 中華人民共和国:地理的に近く、歴史的にも深い関係がある。経済的には最大の貿易相手国であり、相互依存関係が深化している。一方で、尖閣諸島問題や東シナ海における海洋権益、台湾問題、さらには歴史認識問題や人権問題などを巡り、両国間には緊張関係も見られる。日本は、中国の軍事的台頭や覇権主義的な動きを警戒しつつ、対話と協力を通じた安定的関係の構築を目指している。

- 大韓民国:地理的・文化的に最も近い隣国の一つであり、経済・文化交流は活発である。しかし、竹島(独島)の領有権問題や、第二次世界大戦中の元徴用工・慰安婦問題などの歴史認識問題を巡り、両国関係はしばしば緊張する。被害者の視点に立った真摯な対話と、未来志向の関係構築が課題となっている。

- ロシア連邦:北方領土問題が未解決であり、平和条約は締結されていない。エネルギー分野など経済協力の潜在性は大きいものの、領土問題が二国間関係の発展を妨げている。特に2022年のロシアによるウクライナ侵攻以降、日本はG7諸国と協調して対露制裁を実施しており、関係は一層冷え込んでいる。

- ASEAN諸国:経済的パートナーシップが深化しており、多くの日本企業が進出し、サプライチェーンの重要な一部を構成している。「自由で開かれたインド太平洋」構想の実現に向けた重要なパートナーでもある。

- オーストラリア、インド:QUADのパートナーとして、安全保障面での協力関係が強化されている。価値観を共有する民主主義国家として、経済、安全保障、地域課題など幅広い分野で連携を深めている。

これらの国々との関係は、日本の安全保障と経済的繁栄にとって極めて重要であり、国際情勢の変化に応じて柔軟かつ戦略的に対応していく必要がある。特に歴史認識や領土問題については、国際法に基づき、粘り強い外交努力を通じて平和的な解決を目指すとともに、被害者の人権を尊重する姿勢が求められる。

5.3.2. 領土問題

日本は、いくつかの近隣諸国との間で領土に関する問題を抱えている。これらの問題は、歴史的経緯や国際法上の解釈、資源問題などが複雑に絡み合っており、二国間関係における火種となることがある。

- 北方領土問題:北海道の北東に位置する択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島の四島(総称して北方領土)について、日本は固有の領土であると主張している。これらの島々は、第二次世界大戦末期にソ連軍によって占領され、現在もロシア連邦が実効支配を続けている。日本政府は、ロシアに対し四島の返還と平和条約の締結を求めて交渉を継続しているが、ロシア側は第二次世界大戦の結果として自国領土となったとの立場を崩しておらず、解決の目処は立っていない。元島民の高齢化が進む中、人道的観点からの墓参や交流事業も行われているが、根本的な解決には至っていない。

- 竹島(韓国名:独島)問題:日本海に位置する竹島(韓国名:独島)について、日本は歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに日本固有の領土であると主張している。一方、大韓民国は同島を実効支配しており、自国領土であるとの立場を堅持している。両国間の主張は平行線を辿っており、歴史認識問題とも絡んで日韓関係の懸案事項の一つとなっている。韓国は警備隊を常駐させ、施設を建設するなど実効支配を強化しているのに対し、日本政府は国際司法裁判所への付託を提案するなど、平和的な解決を求めているが、韓国側は応じていない。

- 尖閣諸島問題:東シナ海に位置する尖閣諸島について、日本は歴史的にも国際法上も日本固有の領土であり、現に有効に支配していると主張している。これに対し、中華人民共和国及び中華民国(台湾)は、それぞれ自国の領土であると主張している。近年、中国公船による日本の領海への侵入や接続水域内での航行が常態化しており、緊張が高まっている。周辺海域には豊富な海底資源が存在するとみられており、これが領有権問題の背景の一つともなっている。日本政府は、尖閣諸島が日本固有の領土であることに疑いの余地はなく、領土問題は存在しないとの立場を堅持しつつ、不測の事態を避けるための対話の必要性を訴えている。

これらの領土問題の解決には、歴史的経緯や国際法に基づいた冷静な議論と、関係国間の粘り強い外交努力が不可欠である。また、問題の平和的解決を追求する過程で、関係する住民の人権や生活にも配慮する必要がある。

5.4. 軍事

日本国憲法第9条は、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認を定めている。この規定に基づき、日本は専守防衛を基本方針とし、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、自衛のための必要最小限度の実力組織として自衛隊を保持している。自衛隊は、内閣総理大臣を最高指揮官とし、防衛大臣の指揮監督の下、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊の三自衛隊で構成されている。

日本の防衛政策は、日米安全保障条約に基づくアメリカ合衆国との同盟関係を基軸としている。在日米軍の駐留は、日本の安全保障及びアジア太平洋地域の平和と安定に寄与するとされている。近年、日本を取り巻く安全保障環境は、北朝鮮の核・ミサイル開発、中国の軍事力近代化と海洋進出、ロシアによるウクライナ侵攻など、厳しさを増している。これに対応するため、日本政府は防衛力の抜本的な強化を進めており、防衛費の増額、反撃能力の保有、南西諸島の防衛体制強化などを打ち出している。

憲法第9条との関係については、長年にわたり解釈を巡る議論が続いてきた。政府は、自衛隊は憲法上許容される自衛のための必要最小限度の実力組織であるとの見解を維持している。2014年には、限定的な集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更が閣議決定され、翌2015年には関連する安全保障法制が成立した。これにより、日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合など、一定の条件下で集団的自衛権の行使が可能となった。この憲法解釈の変更と安保法制の成立については、立憲主義や平和主義の観点から強い批判も存在する。

自衛隊は、国の防衛に加え、大規模災害発生時の災害派遣、PKOなどの国際平和協力活動、海賊対処活動など、多様な任務を担っている。近年では、宇宙空間、サイバー空間、電磁波といった新たな領域における対応能力の強化も重視されている。

日本の軍事・安全保障政策については、憲法第9条の理念と、厳しさを増す安全保障環境との間で、国民的な議論と理解を深めながら、適切な防衛力を整備し、国際社会の平和と安定に貢献していくことが求められている。その際、軍事力の行使は抑制的であるべきであり、外交努力による平和的解決を最優先する姿勢を堅持することが重要である。

5.5. 法制度・法執行

日本の法体系は、明治維新以降、主に大陸法系(特にドイツ法とフランス法)を継受して形成されたが、第二次世界大戦後はアメリカ法の影響も受けている。日本国憲法を最高法規とし、その下に法律、政令、省令、規則などが位置づけられる。主要な法律分野は、民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法などであり、これらを総称して六法と呼ぶこともある。

法執行は、主に警察と検察によって担われる。警察は、都道府県警察が地域ごとの治安維持を担当し、警察庁がこれらを指揮監督する。交番制度は、地域に密着した警察活動の特色として知られる。検察は、犯罪捜査、被疑者の起訴・不起訴の決定、公判の維持、刑の執行指揮などを行う。検察官は、公益の代表者として、公正かつ適正な職務遂行が求められる。

近年、組織犯罪対策、サイバー犯罪対策、テロリズム対策などが重要な課題となっている。また、捜査手法の適正化や取調べの可視化、えん罪防止策なども議論されている。裁判における証拠の取り扱いや自白の任意性・信用性の判断は、適正な法執行の観点から極めて重要である。

銃器や刀剣類の所持は、銃砲刀剣類所持等取締法によって厳しく規制されており、日本の治安は比較的良好であるとされる。しかし、依然として様々な犯罪が発生しており、被害者支援や再犯防止策の充実も求められている。

5.6. 人権

日本国憲法は、基本的人権の尊重を基本原則の一つとして掲げ、思想・良心の自由、信教の自由、集会・結社・表現の自由、学問の自由、生存権、教育を受ける権利、勤労の権利、財産権など、広範な人権を保障している。また、法の下の平等を定め、人種、信条、性別、社会的身分又は門地による差別を禁止している。

しかしながら、日本国内の人権状況については、様々な課題が指摘されている。

- ジェンダー平等:男女共同参画社会基本法が制定されているものの、政治・経済分野における女性の参画は依然として低く、男女間賃金格差も大きい。性的少数者(LGBTQ+)に対する理解や権利保障も十分とは言えず、同性婚は法制化されていない。選択的夫婦別姓制度の導入も議論されているが、保守層の反対により実現していない。セクシャルハラスメントやドメスティックバイオレンスも依然として深刻な問題である。

- 外国人・少数民族の権利:アイヌ民族を先住民族として認める法律が制定されたが、その権利回復や文化振興は道半ばである。在日韓国・朝鮮人やその他の外国人に対する差別やヘイトスピーチも問題となっている。入管法に基づく難民認定制度や外国人収容施設の運用については、国際的な人権基準に照らして不十分であるとの指摘が絶えない。

- 障害者の権利:障害者差別解消法が施行されたが、合理的配慮の提供や社会参加の促進は依然として課題が多い。精神障害者に対する長期入院や身体拘束の問題も指摘されている。

- 表現の自由:報道の自由は比較的保障されているとされるが、特定秘密保護法の運用や、政府によるメディアへの圧力に対する懸念も存在する。インターネット上の誹謗中傷や偽情報の拡散も深刻な問題となっている。

- 死刑制度:日本は先進国の中で数少ない死刑存置国であり、アムネスティ・インターナショナルなどの国際人権団体から廃止を求める勧告を受けている。再審請求中の死刑執行や、拘置所における死刑囚の処遇についても批判がある。

- 労働者の権利:長時間労働、過労死、ハラスメントなどが社会問題化しており、働き方改革が進められているが、実効性には課題が残る。非正規雇用労働者の待遇改善や、技能実習制度における人権侵害も重要な課題である。

- 子供の権利:児童虐待の件数は依然として多く、いじめや不登校も深刻な問題である。子どもの貧困対策も喫緊の課題である。

これらの人権問題に対し、弁護士会やNPO、市民団体などが権利擁護や政策提言の活動を行っている。政府から独立した国内人権機関の設置を求める声も強いが、実現には至っていない。国際的な人権基準の遵守と、全ての人々の尊厳が守られる社会の実現に向けた継続的な努力が求められる。

6. 経済

日本の経済は、第二次世界大戦後の急速な復興と高度経済成長を経て、世界有数の規模へと発展した。製造業における高い技術力と品質管理、そして勤勉な労働力を背景に、「メイド・イン・ジャパン」製品は世界市場を席巻した。しかし、1990年代初頭のバブル経済崩壊以降、長期的な経済停滞(「失われた時代」)を経験し、近年は少子高齢化の進行、デフレーションからの脱却、財政再建、産業構造の転換など、多くの課題に直面している。本項では、日本の産業構造と科学技術について概説する。

thumb

国際通貨基金(IMF)によると、2023年時点で日本の名目GDPはドイツに次いで世界第4位、購買力平価(PPP)ベースではインドに次いで世界第4位である。労働力人口は約6,860万人(2021年)で世界第8位、失業率は2.6%(2022年)と比較的低い水準にある。しかし、相対的貧困率は15.7%(2018年)とG7諸国の中で2番目に高く、格差の拡大が懸念されている。通貨である円は、米ドル、ユーロに次ぐ世界第3の準備通貨としての地位を占めている。

貿易面では、2022年時点で世界第5位の輸出国、第4位の輸入国である。主要な輸出品目は自動車、鉄鋼製品、半導体、自動車部品などであり、主な輸出先は中国(香港を含む)、アメリカである。主要な輸入品目は機械・装置、化石燃料、食料品、化学製品、原材料などであり、主な輸入先は中国、アメリカ、オーストラリアである。

日本経済の構造的特徴として、企業グループ(系列)の影響力、終身雇用や年功序列といった日本的雇用慣行などが挙げられるが、近年これらの慣行は変化しつつある。協同組合セクターも大きく、特に生活協同組合や農業協同組合は世界最大級の規模を誇る。国際的な競争力に関しては、かつては高い評価を得ていたが、近年は順位を下げている。観光業は成長分野であり、2019年には3,190万人の外国人観光客が訪れた。

財政面では、公的債務残高の対GDP比が先進国の中で最も高い水準にあり、財政再建が喫緊の課題となっている。

6.1. 産業構造

日本の産業構造は、第一次産業(農林水産業)、第二次産業(製造業、建設業など)、第三次産業(サービス業)に大別される。第二次世界大戦後の高度経済成長期には、製造業を中心とする第二次産業が経済成長を牽引したが、その後、経済のサービス化が進展し、現在では第三次産業がGDPおよび就業者数において最も大きな割合を占めている。

6.1.1. 農林水産業

日本の農林水産業は、GDPに占める割合は小さいものの(2018年時点で約1.2%)、食料供給や国土保全、地域社会の維持といった多面的な機能を有している。

農業:国土の約11.5%が農地であり、稲作が中心である。小規模な家族経営が多く、農業従事者の高齢化と後継者不足が深刻な課題となっている。食料自給率はカロリーベースで約38%(2022年度)と低い水準にあり、食料安全保障の観点からも国内農業の振興が求められている。政府は、農地の集約化、スマート農業の推進、輸出促進などの政策を進めているが、農産物輸入自由化の圧力や、農業従事者の福祉、環境保全との両立など、多くの課題を抱えている。

林業:国土の約3分の2が森林であり、そのうち約4割が人工林である。戦後に植林された人工林が本格的な利用期を迎えているが、木材価格の低迷や担い手不足などから林業は停滞している。森林の持つ公益的機能(水源涵養、土砂災害防止、二酸化炭素吸収など)の維持・増進のため、間伐などの適切な森林管理が重要となっている。

水産業:日本は四方を海に囲まれ、古くから水産業が盛んであった。しかし、近年は乱獲や海洋環境の変化、漁業従事者の高齢化などにより、漁獲量は減少傾向にある。2016年の漁獲量は世界第7位であった。養殖業の振興や資源管理の強化、漁業経営の安定化などが課題となっている。捕鯨については、IWCを脱退し、2019年から自国のEEZ内での商業捕鯨を再開したが、国際的な批判も根強い。

農林水産業は、国民生活や地域経済にとって不可欠な産業であり、従事者の生活安定と福祉向上、食料安全保障の確立、そして環境保全との調和を図りながら、持続可能な発展を目指す必要がある。

6.1.2. 製造業

日本の製造業は、第二次世界大戦後の高度経済成長を牽引し、現在も日本経済の重要な柱の一つである。高い技術力、品質管理、生産効率を背景に、多くの分野で国際的な競争力を有してきた。

自動車産業は、日本の製造業を代表する産業であり、トヨタ自動車、本田技研工業、日産自動車など、世界的に著名な企業を多数擁する。生産台数、輸出台数ともに世界トップクラスであり、ハイブリッドカーや電気自動車(EV)などの環境対応車技術でも世界をリードしてきた。しかし、近年はEV化への対応の遅れや、中国メーカーの台頭など、新たな競争環境に直面している。

電子・電機産業も、かつては「日の丸電機」と称され、家電製品、半導体、コンピュータなどで世界市場を席巻した。しかし、韓国や台湾、中国メーカーとの価格競争激化や、デジタル化への対応の遅れなどから、国際競争力は相対的に低下している。特定の部品や素材、製造装置などの分野では依然として高い技術力を持つ企業も存在する。

鉄鋼業は、自動車や造船、建設など幅広い産業を支える基幹産業である。高品質な鉄鋼製品を生産し、国際市場でも高い評価を得ている。

その他の主要な製造業分野としては、工作機械、産業用ロボット、化学製品、繊維、食品加工などがある。特に産業用ロボットの分野では、世界トップクラスのシェアを誇る。

日本の製造業は、労働者の権利保護や環境負荷の低減といった社会的課題への対応も求められている。長時間労働の是正やサプライチェーンにおける人権尊重、二酸化炭素排出量の削減、廃棄物の削減・リサイクルなどが重要な取り組みとなっている。グローバル化の進展や技術革新の加速、地政学的リスクの高まりなど、事業環境が大きく変化する中で、日本の製造業は新たな成長モデルの構築を迫られている。

6.1.3. サービス業

日本のサービス業(第三次産業)は、経済のソフト化・サービス化の進展に伴い、GDPおよび就業者数において最も大きな割合を占める産業となっている。その内容は多岐にわたり、国民生活や経済活動を支える上で不可欠な役割を果たしている。

金融業:銀行、証券会社、保険会社などが含まれる。バブル経済崩壊後の金融システム不安を乗り越え、近年は規制緩和や再編が進んでいる。フィンテックの台頭や異次元緩和政策の長期化など、新たな課題にも直面している。

流通・小売業:百貨店、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、Eコマースなど、多様な業態が存在する。消費者のライフスタイルの変化やオンライン化の進展に対応したビジネスモデルの変革が求められている。

情報通信業:電気通信事業者、放送事業者、ソフトウェア開発、インターネット関連サービスなどが含まれる。5Gの普及、AI、IoT、ビッグデータなどの新技術を活用したサービスの開発競争が激化している。

日本の観光:訪日外国人旅行者の増加により、近年急速に成長している。2019年には約3,190万人の外国人が訪日した。観光資源の魅力向上、多言語対応、オーバーツーリズム対策などが課題となっている。

その他、運輸業、不動産業、医療・福祉、教育、外食産業、娯楽産業などもサービス業の重要な分野である。

サービス業の発展は、生産性の向上やイノベーションの創出、雇用機会の提供を通じて、日本経済の持続的な成長に貢献することが期待されている。一方で、労働集約的な産業も多く、労働条件の改善や人材育成、デジタル化への対応などが課題となっている。

6.2. 科学技術

日本は、科学技術の分野で世界をリードする国の一つであり、多くの研究者と高い研究開発投資を背景に、様々な分野で革新的な成果を生み出してきた。

2017年時点で、日本には約86万7000人の研究者がおり、研究開発費は約19兆円に上る。GDPに対する研究開発費の比率は世界でもトップクラスである。これまでに、物理学、化学、生理学・医学の分野で22人のノーベル賞受賞者を輩出しており、数学の分野でも3人のフィールズ賞受賞者がいる。

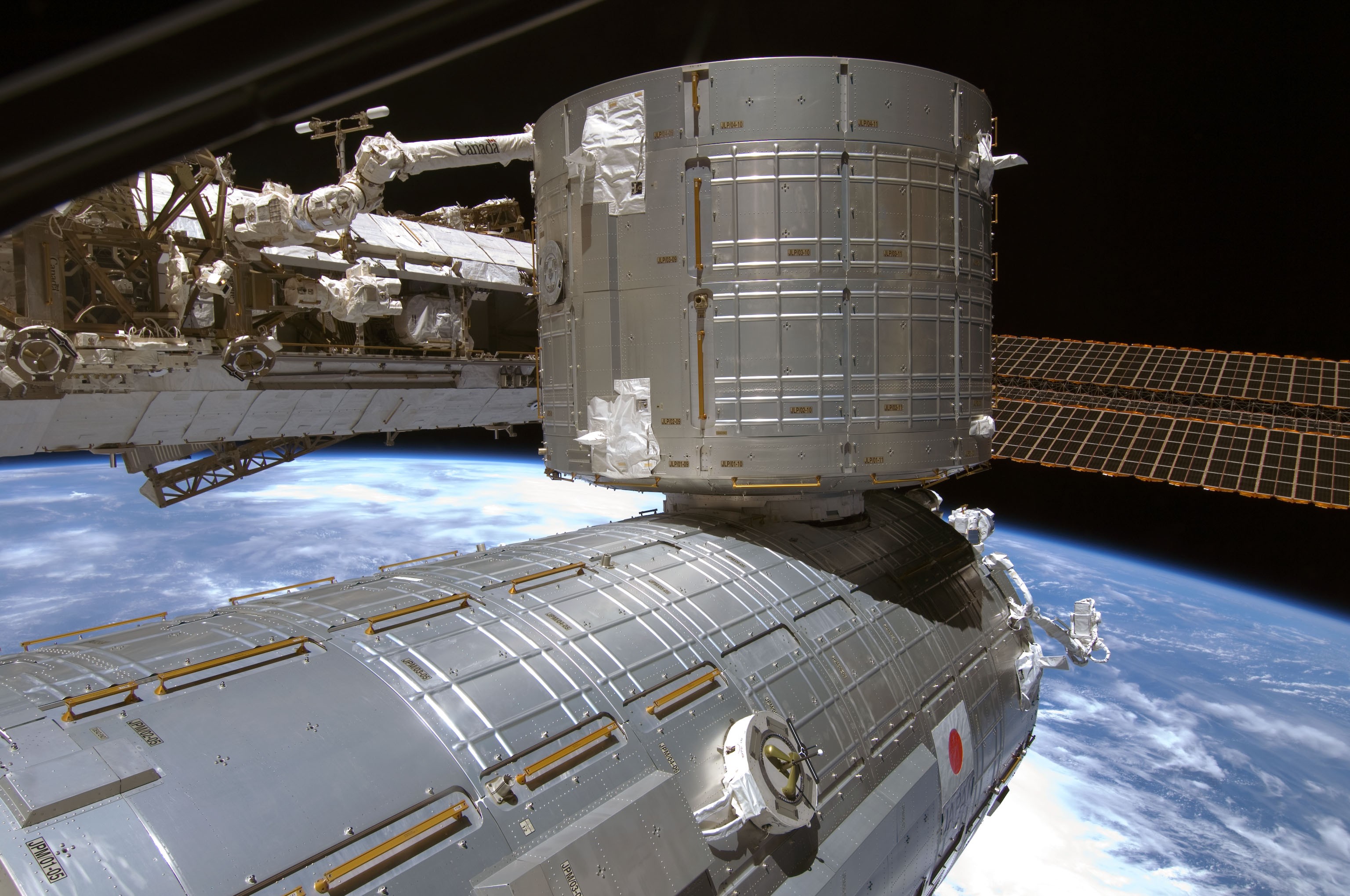

特に強みを持つ分野としては、ロボット工学が挙げられる。産業用ロボットの生産・利用では世界を牽引しており、2020年には世界の総供給量の45%を占めた。宇宙航空分野では、JAXA(宇宙航空研究開発機構)が中心となり、ロケットや人工衛星の開発、宇宙探査などを進めている。国際宇宙ステーション(ISS)計画にも参加し、日本実験棟「きぼう」を運用している。小惑星探査機「はやぶさ2」の成功は、日本の宇宙技術の高さを世界に示した。

エレクトロニクス産業はかつて世界を席巻したが、近年は韓国や中国などの台頭により競争環境が厳しくなっている。しかし、特定の部品や素材、製造装置などの分野では依然として高い技術力を持つ。ビデオゲーム産業も世界的に大きな影響力を持っている。

日本の発明や発見は、日常生活から産業技術に至るまで、世界の進歩に貢献してきた。青色発光ダイオード(LED)やリチウムイオン電池、iPS細胞などはその代表例である。

一方で、近年は研究開発費の伸び悩みや若手研究者の育成、基礎研究力の低下などが課題として指摘されている。国際的な研究開発競争が激化する中で、日本が科学技術立国としての地位を維持・発展させていくためには、継続的な投資と人材育成、そしてイノベーションを生み出す環境整備が不可欠である。

7. 社会基盤

日本の社会基盤は、国民生活と経済活動を支える上で不可欠な要素であり、交通、エネルギー、通信、上下水道など多岐にわたる。これらのインフラは、第二次世界大戦後の復興期から高度経済成長期にかけて急速に整備され、日本の発展に大きく貢献してきた。本項では、交通、エネルギー供給、上下水道の現状と課題について概説する。

7.1. 交通

日本の交通システムは、その効率性と安全性、時間厳守において世界的に高い評価を得ている。

鉄道:旅客輸送の基幹であり、特に都市部や都市間輸送において重要な役割を担っている。新幹線は、高速かつ安全な大量輸送システムとして、日本の経済活動と国民生活を支えている。都市部では、JR各社や私鉄、公営地下鉄などが稠密な鉄道網を形成し、通勤・通学客の足となっている。1987年の国鉄分割民営化以降、多くの鉄道会社が競争しながらサービスを提供している。

道路:総延長は約120.00 万 km(2017年時点)に及び、高速道路網も全国に整備されている。自動車は、特に地方部や貨物輸送において主要な交通手段となっている。

航空:国内には多数の空港があり、羽田空港や成田国際空港などが主要なハブ空港となっている。国内線、国際線ともに多くの航空会社が運航している。

海運:島国である日本にとって、国際貿易における貨物輸送の大部分を担う重要な輸送手段である。京浜港(東京港、横浜港、川崎港)や阪神港(大阪港、神戸港など)は、世界有数のコンテナ取扱量を誇る。

1990年代以降、交通インフラへの投資は継続的に行われてきたが、地方における公共交通機関の維持、少子高齢化に伴う利用者減少、インフラの老朽化対策などが課題となっている。

7.2. エネルギー

日本のエネルギー供給は、国内資源に乏しいため、その多くを輸入に依存している。

2019年時点で、日本の一次エネルギー供給構成は、石油が37.1%、石炭が25.1%、天然ガスが22.4%、水力が3.5%、原子力が2.8%などとなっている。原子力発電の比率は、2010年の11.2%から大幅に低下した。これは、2011年の福島第一原子力発電所事故以降、国民の反対が根強く、多くの原子力発電所が稼働を停止したためである。政府は一部の原子力発電所の再稼働を進めているが、安全性や核廃棄物処理の問題など、課題は多い。

エネルギー政策においては、エネルギー自給率の向上、エネルギー効率の改善、再生可能エネルギー(太陽光、風力、地熱など)の導入拡大、そして気候変動対策としての二酸化炭素排出量削減が重要な課題となっている。2020年には2050年までのカーボンニュートラル達成を宣言し、エネルギー構造の転換を進めている。東日本大震災以降、エネルギーの安定供給と環境負荷の低減を両立させるための持続可能なエネルギーシステムの構築が求められている。

7.3. 上下水道

日本の上下水道は、国民の衛生的で快適な生活を支える基盤として、高い普及率と技術水準を誇っている。

上水道:2021年時点での日本の水道普及率は98.2%と非常に高い水準にある。年間の総取水量は約153.2億立方メートルで、そのうち約4分の3が河川水や湖沼水から取水されている。日本の水道事業は、主に地方公営企業によって独立採算制で運営されているが、小規模な事業者が多く、経営基盤の強化や技術者の確保、老朽化した水道管の更新などが課題となっている。特に、人口5千人未満の簡易水道事業者が全体の8割を占め、これらの事業者は財政的にも技術的にも困難に直面していることが多い。

下水道:2023年度末の日本の下水道普及率(汚水処理人口普及率)は81.4%であり、浄化槽などを含めた汚水処理人口普及率は93.3%に達している。大都市圏を中心に整備が進んでいるが、人口5万人未満の市町村では普及率が84.0%とやや低い。多くの都市部では、汚水と雨水を同じ管渠で処理する合流式下水道が依然として採用されており、大雨時に未処理水が河川や海に放流される問題があるため、分流式への改良や貯留施設の整備が進められている。また、上水道と同様に下水道管の老朽化も進行しており、計画的な更新と維持管理が重要な課題となっている。

水資源の有効活用、災害時における給水・排水機能の確保、そして環境負荷の低減も、上下水道事業における重要なテーマである。

8. 社会

日本の社会は、伝統的な価値観と近代化・グローバル化の中で変容を続けている。高い識字率と教育水準、比較的良好な治安、国民皆保険制度に支えられた医療体制などを特徴とするが、一方で少子高齢化、地域間格差、労働問題など、様々な課題も抱えている。本項では、日本の人口構成、民族と言語、宗教、教育、保健・医療、そして家族制度や社会慣習について概説する。

8.1. 人口

日本の総人口は、2022年の推計で約1億2,500万人であり、そのうち日本国籍を有する者は約1億2,200万人である。2020年の国勢調査では1億2,614万6千人であり、世界で11番目に人口の多い国である。

人口分布は極めて不均等であり、国土の約7割が山地であるため、人口の大部分は沿岸部の平野、特に三大都市圏(東京圏、中京圏、近畿圏)に集中している。首都である東京の人口は約1,390万人(2022年)であり、東京大都市圏(首都圏)は3,700万人以上(2024年)の人口を抱える世界最大の都市圏の一つである。

日本社会の最も深刻な課題の一つが少子高齢化である。合計特殊出生率は1.20(2023年)と低迷し、人口置換水準(2.07程度)を大きく下回っている。一方で平均寿命は世界トップクラスであり(2020年時点で男性約82歳、女性約88歳)、65歳以上の高齢者人口の割合は28.7%(2020年)を超え、世界で最も高い水準にある。この結果、日本の総人口は2008年をピークに減少に転じており、2065年には約8,800万人にまで減少すると予測されている。

人口減少と高齢化は、労働力不足、社会保障制度(年金、医療、介護)の持続可能性の低下、地域社会の活力低下など、多岐にわたる社会経済問題を引き起こしている。政府は、働き方改革、子育て支援、外国人労働者の受け入れ拡大などの対策を講じているが、根本的な解決には至っていない。未婚化・晩婚化の進行も少子化に拍車をかけている。

8.2. 民族

日本は、一般的に民族的・文化的に比較的均質な社会であると認識されている。国勢調査などでは民族に関する統計は取られていないが、人口の大部分は大和民族(和人)で構成されているとされる。

しかし、日本には古来より独自の文化と言語を持つ先住民族であるアイヌ民族が存在する。アイヌ民族は主に北海道に居住し、2019年に施行されたアイヌ施策推進法により、法的に「先住民族」と位置づけられた。同法に基づき、アイヌ文化の振興や民族共生の実現に向けた取り組みが進められているが、歴史的な差別や偏見の解消、権利回復といった課題は依然として残されている。

また、琉球諸語を母語とし、独自の文化・歴史を持つ琉球民族(沖縄県民・鹿児島県奄美群島住民)も存在する。琉球王国時代からの歴史的経緯や、第二次世界大戦後のアメリカ統治、そして本土復帰後の社会経済的課題など、独自の文脈を抱えている。

日本における外国人人口は増加傾向にあり、2022年末時点で約307万人となっている。主な出身国・地域は、中国、ベトナム、韓国、フィリピン、ブラジルなどである。外国人労働者の受け入れ拡大に伴い、多文化共生社会の実現が重要な政策課題となっている。しかし、一部では外国人に対する差別や偏見、労働環境における問題なども指摘されている。

歴史的経緯から日本に定住している在日韓国・朝鮮人、在日中国人なども大きなマイノリティグループを形成している。これらの人々に対する社会的な包摂や権利保障も重要な課題である。

このほか、歴史的に差別を受けてきた部落民(被差別部落出身者)の問題も依然として存在し、部落解放運動が続けられている。

日本社会が真に多様性を尊重し、全ての構成員の人権が保障される共生社会を実現するためには、これらのマイノリティグループが抱える課題への理解を深め、差別や偏見のない社会を構築していく努力が不可欠である。

8.3. 言語

日本の事実上の公用語は日本語であり、国民の大多数が母語として使用している。日本語は、膠着語に分類され、複雑な敬語体系を持つことが特徴である。文字体系は、漢字、ひらがな、カタカナの3種類を併用し、文脈に応じてローマ字やアラビア数字も用いられる。

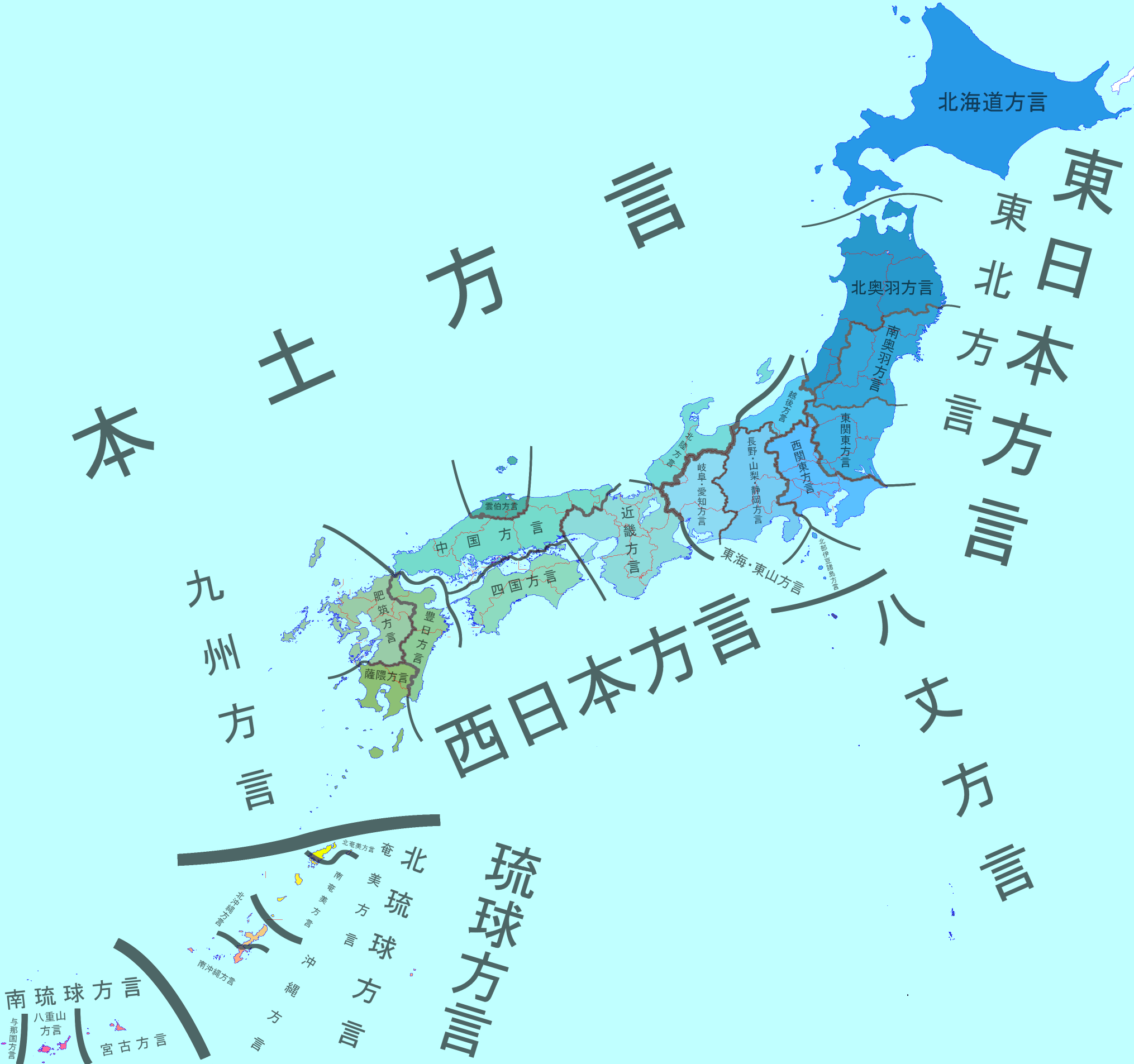

日本語には多くの方言が存在し、大きくは本土方言(東日本方言、西日本方言、九州方言など)と琉球方言(琉球諸語)に分けられる。琉球諸語は、本土方言との差異が大きく、ユネスコによって消滅の危機にある言語として認定されているものも多い(奄美語、国頭語、沖縄語、宮古語、八重山語、与那国語)。近年、これらの言語・方言の保存・振興の動きが見られる。同様に、本土方言の一部である八丈方言も消滅の危機に瀕している。

先住民族であるアイヌの言語であるアイヌ語は、日本語とは系統の異なる孤立した言語であり、現在では母語話者が極めて少なく、深刻な消滅の危機にある。アイヌ文化振興法などに基づき、アイヌ語の復興・伝承活動が行われている。

日本国内には、上記の他にも、歴史的経緯や国際化に伴い、韓国語(在日朝鮮語を含む)、中国語、ポルトガル語、英語など、様々な言語の話者コミュニティが存在する。

学校教育においては、国語(日本語)の教育が重視されるとともに、外国語教育としては主に英語が教えられている。国際化の進展に伴い、多言語・多文化理解の重要性が増している。

日本手話は、日本のろう者コミュニティにおける主要なコミュニケーション手段であり、独自の文法体系を持つ言語である。近年、手話言語条例の制定など、その地位向上と普及に向けた動きが進んでいる。

8.4. 宗教

日本国憲法は信教の自由を保障しており、特定の国教は定められていない。日本人の宗教観は、特定の教団組織への帰属意識が低い一方で、日常生活の中に様々な宗教的習慣や行事が溶け込んでいるという特徴がある。

神道は、日本固有のアニミズム的な信仰を基盤とする宗教であり、自然や祖先を敬い、八百万の神々を祀る。全国各地に神社が存在し、祭りや年中行事を通じて地域社会と深く結びついている。初詣、七五三、結婚式(神前式)など、人生の節目における儀礼も神道形式で行われることが多い。

仏教は、6世紀に朝鮮半島を経由して伝来し、日本の思想、文化、芸術に大きな影響を与えてきた。奈良時代には国家の保護を受けて隆盛し、その後も様々な宗派(天台宗、真言宗、浄土宗、浄土真宗、禅宗(臨済宗、曹洞宗)、日蓮宗など)が興り、民衆の間に広まった。葬式や法事など、祖先供養に関する儀礼の多くは仏教形式で行われる。

キリスト教は、16世紀にフランシスコ・ザビエルらによって伝えられたが、江戸時代には禁教とされた。明治時代以降、再び布教が活発化し、教育や社会福祉の分野で貢献してきた。信者数は人口の1%程度であるが、クリスマスや結婚式(キリスト教式)など、文化的な影響は大きい。

その他、儒教は道徳観や家族制度に、道教は民間信仰や習俗に影響を与えてきた。近代以降には、様々な新宗教も生まれている。

文化庁の『宗教年鑑』によると、2020年末時点での信者数は、神道系が約8,790万人、仏教系が約8,390万人、キリスト教系が約190万人、その他諸教が約730万人となっている。ただし、これは各宗教団体からの自己申告に基づくものであり、一人が複数の宗教団体に重複して数えられている場合も多いため、実際の信仰者の実態とは異なる可能性がある。近年の調査では、特定の宗教を信仰していると答える人の割合は3割程度にとどまる一方、多くの日本人は、宗教的な儀式や行事には文化的な伝統として参加する傾向がある。

8.5. 教育

日本の教育制度は、教育基本法及び学校教育法に基づいており、高い識字率と就学率を誇る。

学校制度:小学校6年間、中学校3年間の計9年間が義務教育である。その後、大部分の生徒が高等学校(通常3年間)に進学する。高等教育機関としては、大学(学部通常4年間)、短期大学(通常2年または3年間)、高等専門学校(5年間または5年半)、専修学校(専門課程)などがある。

就学率:義務教育の就学率はほぼ100%であり、高等学校への進学率も98%を超える(2022年度)。大学・短期大学への進学率は約57%(2023年度)に達している。

教育内容:学習指導要領に基づいて全国的に標準化された教育課程が実施される。近年では、グローバル化への対応として英語教育の強化、情報化社会への対応として情報教育の充実、主体的・対話的で深い学び(アクティブ・ラーニング)の推進などが図られている。道徳教育も重視されている。

入試制度:高等学校や大学への入学は、主に学力試験によって選抜される。特に大学受験は競争が激しく、多くの生徒が予備校や学習塾に通う。大学入学共通テストが国公立大学の一次試験及び一部私立大学の入試で利用されている。

教育に関する社会的課題:いじめ、不登校、教員の長時間労働、地域間格差、経済格差による教育機会の不均等などが指摘されている。また、社会の変化に対応した教育内容・方法の改革、高等教育の国際競争力向上も重要な課題である。2016年からは、一部の地域で小学校と中学校を一体化した9年制の義務教育学校が導入されるなど、制度改革の動きも見られる。

OECDのPISA(生徒の学習到達度調査)では、日本の15歳生徒は読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーの各分野で常に上位に位置しており、教育水準の高さを示している。

8.6. 保健・医療

日本の保健・医療制度は、国民皆保険制度を基盤とし、比較的安価な自己負担で質の高い医療サービスへのアクセスが保障されていることを特徴とする。

医療制度:全ての国民はいずれかの公的医療保険(被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度など)に加入することが義務付けられている。医療機関を受診した際の自己負担割合は、年齢や所得に応じて原則1割から3割となっている。高額療養費制度により、医療費の自己負担額が一定限度を超えた場合には、超過分が払い戻される。

平均寿命:日本の平均寿命は世界トップクラスであり、2020年時点で男性が約81.5歳、女性が約87.6歳である。一方で、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間を示す健康寿命との差が課題となっており、その延伸が目指されている。

主要疾病の現状:かつては感染症が主な死因であったが、現在は生活習慣病(がん、心疾患、脳血管疾患など)が死因の上位を占めている。がん対策、循環器病対策などが重要な公衆衛生政策として推進されている。また、認知症や精神疾患への対策も重要性を増している。

公衆衛生政策:感染症対策(予防接種、検疫など)、母子保健、生活習慣病予防、精神保健福祉、環境衛生など、幅広い分野で公衆衛生の向上に向けた取り組みが行われている。近年では、COVID-19のような新興・再興感染症への対応能力強化が喫緊の課題となっている。

医療従事者の確保や地域偏在の解消、医療費の増大抑制、医療の質の向上と効率化、終末期医療のあり方なども、日本の保健・医療における重要な課題である。

8.7. 家族制度・社会慣習

日本の家族制度や社会慣習は、長い歴史の中で培われた伝統と、近代化やグローバル化に伴う社会変化の影響を受けながら、多様な側面を見せている。

日本の家族:伝統的な家族制度は「家」制度に代表され、家父長制的な権威構造、長男相続、祖先崇拝などを特徴としていた。しかし、第二次世界大戦後の日本国憲法下で「家」制度は廃止され、個人の尊厳と両性の本質的平等に基づく家族観が広まった。現代では、核家族化が進行し、夫婦と未婚の子のみからなる世帯が一般的となっている。また、単独世帯やひとり親家庭も増加傾向にある。晩婚化・未婚化・少子化の進行は、家族のあり方や規模に大きな変化をもたらしている。

結婚観:かつてはお見合い結婚が主流であったが、現代では恋愛結婚が一般的である。結婚年齢は上昇傾向にあり、生涯未婚率も高まっている。夫婦別姓を求める声もあるが、法的には認められていない。国際結婚も増加している。

社会的礼儀・慣習:日本社会は、他者への配慮や集団の調和を重んじる傾向があるとされる。挨拶、お辞儀、贈答(お中元、お歳暮など)、冠婚葬祭における儀礼など、様々な場面で独自の礼儀作法や慣習が見られる。本音と建前の使い分けや、空気を読むといったコミュニケーションスタイルも特徴的とされる。

年中行事:正月、節分、雛祭り、花見、端午の節句、七夕、お盆、月見、七五三、大晦日など、四季折々の伝統的な年中行事が今も受け継がれている。これらの行事は、家族や地域社会の絆を深める役割も果たしている。

近年、共働き世帯の増加、高齢化の進展、情報化やグローバル化の影響などにより、家族の形態や役割、地域社会のあり方、人々の価値観は多様化し、変化し続けている。伝統的な慣習が薄れつつある一方で、新たなライフスタイルやコミュニティの形も生まれている。

9. 文化

日本の文化は、古来からの伝統と外来文化の影響を融合させながら、独自の発展を遂げてきた。伝統芸術から現代の大衆文化に至るまで、その内容は多岐にわたり、国際的にも高い評価を得ているものが多い。本項では、美術・建築、文学、哲学・思想、伝統芸能、大衆文化、食文化、祝祭日・年中行事といった側面から、日本の文化を概説する。

9.1. 美術・建築

日本の美術は、縄文時代の土器や土偶に始まり、仏教伝来以降は仏像彫刻や仏画が発展した。平安時代には大和絵が生まれ、鎌倉時代には武士の気風を反映した力強い彫刻や絵巻物が制作された。室町時代には水墨画が隆盛し、禅の精神と結びついた。安土桃山時代には、狩野派に代表される豪華絢爛な障壁画が城郭を飾り、江戸時代には浮世絵や琳派、文人画など多様なジャンルが花開いた。特に浮世絵は、印象派など西洋近代美術に大きな影響を与えた。近代以降は、西洋美術の技法を取り入れつつ、日本独自の表現を追求する日本画と洋画が並行して発展した。

日本の建築は、高温多湿な気候に適応した木造建築を基本とする。古代の神社建築や寺院建築は、大陸からの影響を受けつつ独自の様式を発展させた。平安時代の寝殿造、鎌倉・室町時代の書院造、安土桃山時代の城郭建築、江戸時代の数寄屋造りなど、時代ごとに特徴的な建築様式が生まれた。近代以降は、西洋建築の技術やデザインが導入され、現代では丹下健三、安藤忠雄、隈研吾といった建築家が国際的に活躍している。日本庭園も、自然の景観を凝縮した独自の美意識を持つ芸術として知られる。

9.2. 文学

日本の文学は、現存する最古の歌集である『万葉集』(8世紀)に始まり、豊かな伝統を誇る。『古事記』『日本書紀』といった神話・歴史書もこの時代に編纂された。平安時代には、仮名文字の発明により女流文学が花開き、『源氏物語』(紫式部)は世界最古の長編小説の一つとされる。『枕草子』(清少納言)もこの時代の代表作である。

鎌倉・室町時代には、『平家物語』などの軍記物語や、鴨長明の『方丈記』、吉田兼好の『徒然草』といった随筆が生まれた。江戸時代には、井原西鶴の浮世草子、近松門左衛門の人形浄瑠璃や歌舞伎の脚本、松尾芭蕉の俳諧(俳句)などが町人文化の中で発展した。

明治時代以降は、西洋文学の影響を受け、言文一致運動が進み、近代文学が確立された。夏目漱石、森鷗外、芥川龍之介、谷崎潤一郎、川端康成、三島由紀夫などが代表的な作家として挙げられる。川端康成は1968年に、大江健三郎は1994年にノーベル文学賞を受賞した。現代においても、村上春樹など国際的に活躍する作家を輩出している。

9.3. 哲学・思想

日本の哲学・思想は、神道、仏教、儒教という三つの主要な流れを基盤とし、これらが相互に影響し合いながら、日本独自の精神文化を形成してきた。

神道は、日本古来の自然崇拝や祖霊信仰に根ざすアニミズム的な宗教・思想であり、特定の教義や経典を持たず、祭祀や儀礼を通じて共同体の安寧や豊穣を祈る。仏教は、6世紀に伝来して以降、日本の思想、文化、芸術に多大な影響を与え、聖徳太子や空海、親鸞、道元など多くの思想家を輩出した。儒教は、特に江戸時代に幕府の教学として重視され、忠孝や礼節といった道徳観念、家族制度、社会秩序の形成に大きな影響を与えた。

近世には、石田梅岩の心学や安藤昌益の自然真営道など、庶民の生活に根ざした独自の思想も生まれた。また、本居宣長らによる国学は、仏教や儒教といった外来思想の影響を排し、日本古来の精神を明らかにしようとする運動であった。

明治以降は、西洋哲学が積極的に導入され、西田幾多郎の「善の研究」に代表される京都学派など、西洋哲学と東洋思想の融合を試みる独自の哲学が展開された。戦後は、実存主義やマルクス主義などが一時的に影響力を持ったが、その後は分析哲学や現象学、構造主義など多様な思想が紹介され、研究されている。現代社会においては、生命倫理、環境倫理、情報倫理など、新たな哲学的課題も生まれている。

9.4. 伝統芸能・舞台芸術

日本の伝統芸能・舞台芸術は、長い歴史の中で洗練され、多様な形で今日に受け継がれている。

能・狂言:室町時代に観阿弥・世阿弥親子によって大成された歌舞劇。能は、謡と囃子に合わせて演者が面をつけ、様式化された所作で物語を表現する。狂言は、能の合間に演じられる喜劇で、庶民の日常や風刺を題材とする。

歌舞伎:江戸時代初期に出雲阿国によって始められたとされる演劇。華やかな衣装や化粧、独特の演技様式(見得など)を特徴とし、庶民の娯楽として発展した。

文楽(人形浄瑠璃):浄瑠璃という語り物音楽に合わせて、3人で一体の人形を操る人形劇。江戸時代に近松門左衛門などの作者によって多くの名作が生まれた。

雅楽:古代に中国や朝鮮半島から伝わった音楽や舞が、日本古来の歌舞と融合して成立した宮廷音楽・舞踊。

これらの伝統芸能は、人間国宝の認定や国立劇場での上演などを通じて保護・継承されている。また、現代演劇や舞踊、ミュージカルなども盛んであり、伝統と革新が共存する豊かな舞台芸術の世界が広がっている。

9.5. 大衆文化

日本の大衆文化は、国内のみならず世界的に大きな影響力を持つコンテンツを多数生み出している。

漫画(マンガ):独自の表現様式と多様なジャンルを持ち、子供から大人まで幅広い層に読まれている。手塚治虫以降、多くの才能ある漫画家が登場し、物語性や芸術性の高い作品も数多く存在する。近年では、ウェブトゥーンなどデジタル媒体での展開も活発である。

アニメーション(アニメ):漫画を原作とするものが多いが、オリジナル作品も多数制作されている。スタジオジブリ作品や『ドラゴンボール』、『ポケットモンスター』、『新世紀エヴァンゲリオン』など、国際的に知られる作品は枚挙にいとまがない。独特の映像表現やキャラクター造形は、世界のクリエイターに影響を与えている。

ビデオゲーム:任天堂やソニーなどを中心に、革新的なゲーム機やソフトウェアを開発し、世界市場をリードしてきた。『スーパーマリオ』シリーズや『ファイナルファンタジー』シリーズ、『ポケットモンスター』シリーズなどは、世界的な人気を誇る。

J-POP:日本のポピュラー音楽。アイドルグループ、バンド、シンガーソングライターなど多様なアーティストが活動し、独自の音楽シーンを形成している。カラオケも日本の大衆文化を代表する娯楽の一つである。

映画:黒澤明、小津安二郎、溝口健二といった巨匠から、現代の是枝裕和、新海誠など、国際的に評価の高い監督や作品を多数輩出している。アニメ映画も世界的に高い人気を得ている。

これらの大衆文化は、クールジャパン戦略の一環として、日本のソフト・パワーの源泉ともなっている。

9.5.1. 漫画・アニメーション

日本の漫画とアニメーションは、国内のみならず世界的に絶大な人気を誇る大衆文化の代表格である。

漫画の歴史は古く、絵巻物などにその源流を見ることができるが、現代的な意味での漫画は明治時代以降に発展した。第二次世界大戦後、手塚治虫が映画的なコマ割りやストーリー性のある長編漫画を確立し、その後の漫画表現に大きな影響を与えた。少年漫画、少女漫画、青年漫画、劇画など多様なジャンルが生まれ、雑誌連載や単行本を通じて幅広い読者層を獲得してきた。『ドラゴンボール』、『ONE PIECE』、『NARUTO -ナルト-』、『進撃の巨人』など、海外でも翻訳出版され、熱狂的なファンを持つ作品は数多い。近年では、ウェブコミックや電子書籍の普及も進んでいる。

アニメーションは、1917年頃に日本で制作が始まったとされる。戦後、テレビ放送の開始とともにテレビアニメが普及し、子供向けの作品を中心に多くの人気作が生まれた。1963年放送開始の『鉄腕アトム』は、日本初の本格的な連続テレビアニメとされる。その後、宮崎駿や高畑勲らが設立したスタジオジブリの作品群は、芸術性の高さとエンターテインメント性を両立させ、国内外で高い評価を得た。また、『機動戦士ガンダム』シリーズはロボットアニメの枠を超えて社会現象となり、『新世紀エヴァンゲリオン』は哲学的・宗教的なテーマ性で大きな話題を呼んだ。日本の「アニメ」は、独自の映像表現、キャラクターデザイン、物語性において世界的に認知されており、その影響力は映画、ゲーム、ファッションなど多岐にわたる。漫画・アニメ関連のイベントやコスプレなども、国内外で盛んに行われている。

9.5.2. 映画

日本の映画は、19世紀末にその歴史が始まり、数多くの名作と優れた映画人を輩出してきた。

初期の日本映画は、歌舞伎や新派演劇の影響を受けつつ発展した。1920年代から30年代にかけては、溝口健二、小津安二郎といった監督が登場し、独自の映像美学を追求した。第二次世界大戦後は、黒澤明が『羅生門』(1950年)でヴェネツィア国際映画祭金獅子賞を受賞し、日本映画が国際的に注目されるきっかけを作った。黒澤はその後も『七人の侍』(1954年)や『用心棒』(1961年)など、エンターテインメント性と芸術性を兼ね備えた作品で世界的な名声を得た。小津安二郎は、家族の日常を静謐なタッチで描いた『東京物語』(1953年)などで国際的に高く評価されている。

ジャンル的には、時代劇、ヤクザ映画、怪獣映画(ゴジラシリーズなど)、ピンク映画など、日本独自のものが発展した。1960年代後半からは日本アート・シアター・ギルド(ATG)が実験的な作品を製作・配給し、大島渚、吉田喜重、篠田正浩といった「松竹ヌーヴェルヴァーグ」の監督たちが活躍した。

近年では、北野武、是枝裕和、河瀨直美、濱口竜介といった監督たちが国際映画祭で高い評価を得ている。また、アニメ映画も日本映画の重要なジャンルであり、スタジオジブリ作品や新海誠監督作品などが国内外で大ヒットを記録している。

国内の主要な映画賞としては、毎日映画コンクール、ブルーリボン賞、日本アカデミー賞などがある。国際映画祭では、カンヌ国際映画祭、ベルリン国際映画祭、ヴェネツィア国際映画祭などで日本映画や日本の映画人が受賞を重ねている。

9.5.3. ビデオゲーム

日本のビデオゲーム産業は、1970年代後半から1980年代初頭にかけて黎明期を迎え、その後急速な発展を遂げ、世界市場において大きな影響力を持つに至った。

初期には、タイトーの『スペースインベーダー』(1978年)やナムコ(現・バンダイナムコエンターテインメント)の『パックマン』(1980年)といったアーケードゲームが社会現象となるほどの人気を博した。

1983年に任天堂が発売した家庭用ゲーム機「ファミリーコンピュータ」(ファミコン)は、爆発的なヒットとなり、家庭用ゲーム市場を確立した。『スーパーマリオブラザーズ』(1985年)や『ドラゴンクエスト』(1986年)、『ゼルダの伝説』(1986年)といったソフトは、その後のゲームデザインに大きな影響を与えた。

その後も、任天堂はスーパーファミコン、NINTENDO64、ニンテンドーゲームキューブ、Wii、Nintendo Switchといった革新的なゲーム機を開発し、ソニー・コンピュータエンタテインメント(現・ソニー・インタラクティブエンタテインメント)は「PlayStation」シリーズで高性能な3Dグラフィックスを実現し、世界市場で大きな成功を収めた。セガ(現・セガ フェイブ)もメガドライブやセガサターン、ドリームキャストといったゲーム機で独自の存在感を示した。

ソフトウェアにおいては、『ファイナルファンタジー』シリーズ、『ポケットモンスター』シリーズ、『メタルギア』シリーズ、『バイオハザード』シリーズなど、世界的に有名なフランチャイズが多数生まれている。

近年では、スマートフォン向けゲーム市場が急速に拡大し、日本のゲーム会社もこの分野に積極的に参入している。また、eスポーツの盛り上がりも注目されている。日本のビデオゲーム産業は、独創的なアイデアと高い技術力で、世界のエンターテインメント業界をリードし続けている。

9.6. 音楽

日本の音楽は、古来からの伝統音楽と、明治時代以降に流入した西洋音楽、そしてそれらが融合・発展した現代のポピュラー音楽など、多様な側面を持つ。

伝統音楽:雅楽は、古代に大陸から伝わった音楽や舞が日本古来の歌舞と融合したもので、主に宮廷や神社仏閣で演奏される。能楽の囃子や声明(仏教声楽)も重要な伝統音楽である。近世には、三味線、箏、尺八などを用いた地歌、長唄、義太夫節といった音楽が発展した。日本各地には、生活や労働、祭礼と結びついた民謡も数多く伝承されている。

クラシック音楽:明治時代以降、西洋のクラシック音楽が導入され、多くの作曲家や演奏家が育成された。山田耕筰や團伊玖磨などが代表的な作曲家として知られる。日本人指揮者やオーケストラ、演奏家は国際的にも高い評価を得ている。

ポピュラー音楽:戦後、アメリカのポピュラー音楽の影響を強く受け、ジャズ、ロックンロール、フォークソングなどが流行した。演歌は、日本独自の歌謡曲のジャンルとして定着している。1980年代以降は、J-POPと呼ばれる独自のポピュラー音楽が発展し、松任谷由実、サザンオールスターズ、DREAMS COME TRUE、宇多田ヒカルなど、多くの人気アーティストが登場した。アイドル歌謡も大きな市場を形成している。近年では、アニメソングやゲームミュージックも独自のジャンルとして確立され、国内外で人気を博している。

音楽家としては、坂本龍一(現代音楽、映画音楽)、久石譲(映画音楽)、小澤征爾(指揮者)などが国際的に知られている。

9.7. スポーツ

日本のスポーツは、伝統的な武道から近代スポーツまで幅広く行われている。国民の健康増進やレクリエーション、そして国際的な競技大会での活躍を通じて、社会に大きな影響を与えている。

武道:相撲は日本の国技とされ、長い歴史と伝統を持つ。柔道、剣道、弓道、空手道、合気道なども日本発祥の武道であり、心身の鍛錬を目的として国内外で広く行われている。多くの中学校や高等学校では、武道が必修科目または選択科目として教えられている。

野球:日本で最も人気のあるプロスポーツの一つであり、日本プロ野球(NPB)は多くのファンを魅了している。高校野球(特に春の甲子園、夏の甲子園)も国民的な関心事である。イチローや大谷翔平など、MLBで活躍する日本人選手も多数輩出している。

サッカー:1993年にプロリーグであるJリーグが開幕して以降、急速に人気が高まった。日本代表はFIFAワールドカップの常連国であり、AFCアジアカップでは最多優勝回数を誇る。女子サッカー(なでしこジャパン)も、2011年のFIFA女子ワールドカップで優勝するなど、国際的に高い実績を上げている。

オリンピック:日本は、1964年の東京夏季オリンピック、1972年の札幌冬季オリンピック、1998年の長野冬季オリンピック、そして2021年の東京夏季オリンピック(COVID-19の影響で1年延期)と、合計4回のオリンピックを開催している。多くの日本人選手がオリンピックで活躍し、国民に感動を与えてきた。

その他、ゴルフ、テニス、バスケットボール(Bリーグ)、バレーボール(Vリーグ)、ラグビー(ジャパンラグビーリーグワン)、モータースポーツなども人気がある。また、市民レベルでは、マラソンやジョギング、ウォーキング、登山、スキー・スノーボードなどの生涯スポーツも盛んである。

9.8. 食文化

日本の食文化は、地域ごとの多様な食材と調理法、そして季節感を重視する繊細な美意識を特徴とする。「和食」として2013年にユネスコ無形文化遺産に登録された。

米:日本の主食であり、古くから食文化の中心であった。

代表的な日本料理:

- 寿司:酢飯と主に魚介類を組み合わせた料理。握り寿司、巻き寿司、ちらし寿司など多様な形態がある。

- 刺身:新鮮な魚介類を薄く切り、醤油とワサビで食す料理。

- 天ぷら:魚介類や野菜などに衣をつけて油で揚げた料理。

- ラーメン:中華麺とスープ、様々な具材を組み合わせた麺料理。地域ごとに特色あるスープや麺が存在する。

- うどん・蕎麦:日本を代表する麺料理。温かいもの、冷たいものなど多様な食べ方がある。

- 味噌汁:味噌をベースにした汁物で、日本の食卓に欠かせない。

- 焼き鳥:鶏肉を串に刺して炭火などで焼いた料理。

- すき焼き・しゃぶしゃぶ:薄切り肉や野菜を煮ながら食す鍋料理。

- とんかつ:豚肉に衣をつけて揚げた料理。

地域特有の食文化:日本各地には、その土地ならではの食材や調理法を用いた郷土料理が数多く存在する(例:北海道のジンギスカン、沖縄のゴーヤーチャンプルーなど)。

食事作法:箸の正しい使い方、食器の持ち方、食事中の音など、日本独自の食事作法がある。いただきます、ごちそうさまでしたといった挨拶も食事の重要な一部である。

飲料:緑茶(煎茶、抹茶など)は日本の代表的な飲料であり、茶道という独自の文化も育んできた。日本酒(清酒)は米を発酵させて造る伝統的な酒であり、焼酎も広く飲まれている。

近年では、食生活の多様化や外食産業の発展、海外の食文化の流入などにより、日本の食卓はより豊かで国際色豊かになっている。一方で、伝統的な食文化の継承や、食の安全、食品ロス削減などが課題となっている。

9.9. 祝祭日・年中行事

日本の祝祭日は、「国民の祝日に関する法律」によって定められており、年間16日ある(2024年時点)。これらの祝日は、日本の歴史、文化、自然に根ざしたものが多く、国民生活に彩りを与えている。また、祝日以外にも、季節の移り変わりや地域の伝統に基づいた様々な年中行事が各地で行われている。

主な国民の祝日:

- 元日(1月1日):年の始まりを祝う。

- 成人の日(1月第2月曜日):新たに成人となった者を祝い励ます。

- 建国記念の日(2月11日):建国をしのび、国を愛する心を養う。

- 天皇誕生日(2月23日):天皇の誕生日を祝う。

- 春分の日(3月20日または21日頃):自然をたたえ、生物をいつくしむ。

- 昭和の日(4月29日):激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。

- 憲法記念日(5月3日):日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。

- みどりの日(5月4日):自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。

- こどもの日(5月5日):こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。

- 海の日(7月第3月曜日):海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。

- 山の日(8月11日):山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。

- 敬老の日(9月第3月曜日):多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。

- 秋分の日(9月23日または24日頃):祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。

- スポーツの日(10月第2月曜日):スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。

- 文化の日(11月3日):自由と平和を愛し、文化をすすめる。

- 勤労感謝の日(11月23日):勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。

2000年からハッピーマンデー制度が導入され、一部の祝日が月曜日に移動し、3連休となる場合が増えた。

主な年中行事:

- 正月:初詣、おせち料理、年賀状など。

- 節分:豆まき。

- 雛祭り(3月3日):女の子の健やかな成長を願う。

- 花見:春に桜を観賞する。

- ゴールデンウィーク:4月末から5月初めにかけての大型連休。

- 端午の節句(5月5日):男の子の成長を祝い、鯉のぼりを飾る。

- 七夕(7月7日):短冊に願い事を書く。

- お盆:祖先の霊を迎えて供養する。

- 祭り:夏を中心に各地で様々な祭りが行われる(例:京都祇園祭、青森ねぶた祭など)。

- 月見(十五夜):秋の月を観賞する。

- 七五三(11月15日):子供の成長を祝う。

- クリスマス:西洋由来だが、日本でも広く祝われる。

- 大晦日:除夜の鐘、年越しそばなど。

これらの祝祭日や年中行事は、家族や地域社会の絆を深め、日本の文化や伝統を次世代に伝える上で重要な役割を果たしている。